全6006件 (6006件中 1-50件目)

-

世の中、わからないことだらけ

ニュートンがリンゴが落ちるのを見て万有引力を発見したという話、作り話だと言われているが、そんなことがあっても不思議ではない人だったのだと思う。日常のありきたりの出来事の中に、大発見の種はあって、天才と言われる人たちは、ふとしたことで種に気がつくんだろうな。法則というのは、ぼくたちが「当たり前」と思っていることだから、そこに「なぜ?」と疑問をもてる慣性こそ、発見の原動力になるのだと思う。あと地球の引力のこと。地球はすごいスピードで自転と公転をしている。その表面で生きているぼくたちは、どうして吹っ飛んでいかないの?引力で引っ張られているからという答えがあるが、だけど、地球の猛烈な動きに負けないほどの引力で引っ張られていたら、歩いたり走ったりジャンプしたりできないのでは。そんな疑問も出てきた。人間が自由に動けるほどの引っ張る力ということだ。強烈な力で引っ張らなくても、地球の表面では、まるで動いてないかのような穏やかで暮らせる。どうしてだろう?空気の層が関係しているという人がいる。空気の層によって、ぼくたちは飛行機の中にいるような状態なのだろうか。昨日の授業では、そんな話をしながら、当たり前だと思っていることが、実は不思議に満ちているというところで終わった。SNSで流れてきたが、1=3分の1×3で間違いない。3分の1を少数にすると、0.333333・・・無限に続く。となると、1=0.333334・・・×3=0.999999・・・となる。なんで1と0.999999・・・がイコールなんだ?これも疑問だ。もうひとつ、1と2の間には数字が無限にある。時間で、12時から12時1分になるには、12時0分1秒と通らないといけない。12時1秒になるには、12時0分0秒1を通らないといけない。と考えると、あんなふうに時計の針が進んでいくのがわからなくなる。数字を超えた、何かの力があるのでは。わからないことだらけだ。次の授業でも、そんなことを話し合ってみよう。

2025年10月11日

コメント(0)

-

今日の授業は運動の法則

今日は久々に定時制の授業。後期に入ったので、週に二回の出勤となる。今日の授業は「運動の法則」。いわゆる運動の三法則。第一が慣性の法則、第二が力と加速度の法則、第三が作用反作用の法則。高校時代に習った覚えはあるが、説明しろと言われてもよくわからないわけで、教科書やネットでがんばって予習をした。これが意外と面白い。まず、「法則って何だろう?」というところから気になる。よく使う言葉だ。「因果の法則」とか「引き寄せの法則」とか、スピ系の人たちはよく使う。厳密には法則ではないと思う。例外だらけだもの。それはともかく、昔から言われている自然法則は、一定の条件化で必然的に起こることを法則と言うということかな。たとえば万有引力の法則。すべての物体の間には引き合う力が働くということ。ニュートンがリンゴが落ちるのを見て、地球には引力があると発見したのは有名な話。作り話らしいが。運動の法則もニュートンが発見した。すごい人だ。第一法則というのは、止まっている物体は外から力を加えないといつまでも止まっている。動いている物体は放っておくといつまでも動いている。何か、当たり前に思えることだ。しかし、この当たり前のことを深く掘り下げて、すごい発見にしてしまうわけだ。第二も第三もそうだけど、法則というのは、当たり前に起こっていることを言うのではないか。水は高いところから低いところへ流れるとか、寒いと水は氷になるとか、朝になると太陽が東から昇るとか。当たり前だから、みんな疑問に感じない。そういう当たり前の現象に対して、「なぜだろう?」と思える人が、すごいことをやってのける。予習をしているうちに、そんなところに思考がいく。いわゆる進学校ではないし、言っちゃ悪いが、学力も高くない生徒たちばかりなので、こんな話もいいかもしれない。日常的に起こっているさまざまなことに、「なぜ?」と思えると、人生が変わってくる。力学なんて、ぼくにはまったくの素人。得意な話をした方が、生徒たちのためにもなる。そんなことを思いつつ、これから出かける。

2025年10月10日

コメント(0)

-

最後の直線だ! ゴールを目指せ!

「直線に入ったけれどももうヨレヨレで、果たしてゴールできるかどうかわかりません」そんなメッセージがあった。20代のころ、彼とは同じ職場のライター仲間だった。競馬が好きで、何人かでグループを組んで、共同馬主になったりもした。だから、たまにメールがあっても、競馬の話題がほとんどだった。今回も、共同馬主だったころの馬にひ孫がいることがわかったので、それを知らせたときにきた返事だ。彼もぼくより少し若いが、高齢者の仲間だ。競馬で言えば、4コーナーを回って、ゴールに向かって、最後の力を振り絞っているところ。彼は、直線を向いた途端に、足が上がらなくなった。息も絶え絶え。東京競馬場だと、直線コースには長い坂がある。中山競馬場だと急坂。これがきつい。「ついこの間、心筋梗塞で救急搬送されて、今入院中です」とのことだ。坂を上る自信がない様子だ。「俺は余力があるよ」と返したら、「すごいな、うらやましい」と弱気な返事。何歳がゴールなのかわからないし、ゴールは人それぞれで、彼はもうすでに坂を上って、自分のゴールに駆け込もうとしているのかもしれないし、同じ60代後半でも、人によって状況が違うのは当たり前だ。しかし、一緒に働いたり遊んだりしてきた同世代の仲間が、病に伏しているというのは、やっぱりさみしい。心筋梗塞だと、そのままあっちへ行ってしまう危険性もあったが、こちらに踏みとどまったというのは、彼の生命力だろう。全力疾走はしなくていいので、体力に合わせて、もう少し先のゴールを目指してほしい。彼のメールで、改めて最後の直線を思った。レースはいつまでも続くわけではない。直線コースは最高の盛り上がりの舞台。できるだけいいパフォーマンスをしたいと思う。彼の復活も祈りながら。

2025年10月08日

コメント(0)

-

人も馬の世界を舞台に活躍する

あまり競馬を見なくなったが(馬券は10年以上買ってない)、凱旋門賞で日本馬が勝つかもしれないと聞くと、興味が戻ってくる。クロワデュノールとビザンチンドリーム、それにアロヒアリイが挑戦した。3頭とも前哨戦のレースを勝っているというから、期待は高まる。ぼくが競馬に夢中になっていたのは、1979年から2010年くらいまで。1985年にはヨーロッパを一人で旅して、イギリスではニューマーケットへ、パリではロンシャン競馬場まで行くくらいだから、相当熱が入っていたわけだ。1980年代、海外遠征する馬はほとんどいなかった。ロンシャンへ行ったときには、ダービー馬のシリウスシンボリが走るのを応援した。シリウスはこのレースをはじめ、14戦走って1回も勝てなかった。翌年には、無敗の三冠馬のシンボリルドルフがアメリカのレースに出たが、6着に終わっている。1981年にジャパンカップという国際レースの第一回目が東京競馬場であった。このころの日本の競馬は「自虐史観」。日本の馬が欧米の一流馬に勝てることは半永久的にないというのがもっぱらの論調だった。実際、最初のジャパンカップでは、日本のトップクラスが欧米の一流とは言えない馬たちに歯が立たなかった。1984年にカツラギエースが逃げ切ったのは驚かされた。1998年には、シーキングザパールとタイキシャトルがヨーロッパのG1レースに勝つという快挙。凱旋門賞でも、1999年にエルコンドルパサーがあわやの2着。ディープインパクトも初勝利の期待を集めた。オルフェーブルの2着も「勝った」と思えるようなレースだった。もう一息というところまできているのだからすごいことだ。ぼくが競馬を見始めてから20年で、日本の馬のレベルは世界でもトップクラスになったのだ。今では、たくさんの馬たちがヨーロッパ、アメリカ、ドバイ、サウジ、香港、オーストラリアの大レースに出て、優勝したり上位に食い込んだりしている。野球でもサッカーでも、「日本はダメだ、遅れている」と言われながら、本場で大活躍しているすごい選手が出てきているわけで、ぼくが若いころは、「日本は欧米と比べて」とか「アメリカはこうなのに日本ではこんなことをしている」と劣等感を植え付けられてきたが、今は世界を舞台にのびのびと活動している人が増えている。人と馬とは違うかもしれないが、日本で生まれて、日本の草を食べて成長し、日本流の調教で鍛えられ、世界に飛び立っていくというのは痛快な物語だ。昨日は、日本の研究者がノーベル医学生理学賞を受賞された。雨が降りそうな曇り空の日本に、ぱっと光が差した感じだ。

2025年10月07日

コメント(0)

-

危険な世の中に

ネットニュースではクマ被害の話がずいぶんと流れてくる。今年は急に増えた印象がある。彼らの間には情報網があって、「人間なんか怖くないよ」みたいなことが流されているのではないか。三重県のクマ情報を見ると、鈴鹿市内での目撃情報はない。しかし、山はつながっているし、いつやってくるかわからない。我が家もまわりが山だから、いつ現れても不思議ではない。クマも怖いけれども、もっと怖いのは人間かもしれない。クマによる被害よりも、殺人事件の方がはるかに多いのだから。傷害事件や交通事故を加えたら、比較にならないほどの差になる。なのにクマばかりが騒がれるのはどうしてか?日常からかけ離れているからか。生のクマは動物園でしか見たことがない。それが目の前に現れたら、どんな恐怖か。連続殺人犯がすぐ横にいても、危険な人かどうかわからないもの。クマも人も、凶暴になっているのは原因があるわけで、そこにメスを入れないと解決はしないでしょう。人間は、自然の一部であるにもかかわらず、自然を支配しようとしてきました。自分たちの都合ばかりを考えて動いてきたので、バランスが崩れてしまって、さまざまな弊害が生まれてきたのだと思います。クマの駆除は、緊急避難であり対症療法です。根本的な問題にアプローチしないと、クマばかりではなく、もっとさまざまな問題が起こってくるのではないでしょうか。このままではどんどん深刻化して、危険の多い、住みにくい世の中に加速的に進んでいくと思います。

2025年10月04日

コメント(0)

-

これからの日本

自民党総裁選。さてどうなるのか?だれがなってもダメや。そんな声も聞こえてくる。安倍さんのあと、菅さん、岸田さん、石破さんと続いたが、ダメやったね。ぼくは、この際、史上最悪の総理大臣が誕生してもいいと思う。それで、やっと国民が目を覚ます。何とかせんといかんと、動き出す。希望的観測かな。そうでもならんと、ホンマ、立ち直れんぞよ。

2025年10月02日

コメント(0)

-

マー君、200勝おめでとう!

昨日は巨人のマー君が200勝をあげた。難産だった。ぎりぎり届かないまま引退するのではと心配もした。ぼくは中日ファンで、巨人は嫌いだけれども、昨日のマー君だけは応援した。全盛期のマー君は、すごいなとは思っていたが、ファンではなかった。今の彼を見ていると、1勝の重みを感じる。24勝0敗だったころは、投げれば勝てるという感覚だっただろうが、アメリカから帰ってきたあとは勝ち星が伸びず、去年は0勝、今年もなかなか勝てなかった。ぼくは、野球人生晩年に差し掛かったマー君の方が、深みがあるように見えて好きだな。かつてのように思うような球が投げられなくなっていると思う。肉体が衰えた分、精神力で補わないと。そこに、味わいが生まれてくるのでは。苦労しながら200勝まで到達した。すごいことだと思う。人は、晩年の過ごし方で、その価値が決まるのかもしれないと思ったりする。とにかく、マー君おめでとう!

2025年10月01日

コメント(0)

-

日常生活の中にスピリチュアルはある

毎週木曜日、真氣光の中川雅仁会長と1時間ほどのライブ中継(19時30分より)をしている。ヨガの龍村修先生をお迎えしての回。中川会長とぼくたち夫婦がよもやま話をしているだけだが、なかなか中身は濃いと自画自賛している。氣とは何ぞやといった話はしていない。それが知りたかったら、中川会長が一人でお話されている動画を見ればいいわけだから。ぼくは、いわゆるスピリチュアルというと、特殊な能力とか、奇跡を起こすとか、特別な修行とか、聖人君子になるとか、そんな方向に走りがちだが、日常生活ときちんと向きあわないと、いくらインドを放浪しようが、山の中で瞑想しようが、表面的なもので終わってしまうことが多いと思っている。ぼくたち夫婦も、表向きは仲がいいように見えるけれども、順風満帆なわけがなくて、火花が散ったり、口をきかなかったりすることもよくある。そんな中で、自分を見直したり、相手を理解しようとしたりすることによって、少しずつ成長しているわけだ。その底辺にあるのは真氣光から得た考え方だ。だれかが言っていた。「ありがとう」の反対は「当たり前」だと。なるほどと思う。毎日の「当たり前」と思っている生活の中にこそ、「ありがとう」があって、それを見つけるのが修行なのかもしれない。真氣光も、氣とか霊的なものがテーマだから、怪しく思われる節もあるが、基本は毎日の生き方だ。一日30分ほど静かに座って氣を受ける。少しでも「当たり前」を「ありがとう」にする。氣を受けているときや生活の中で気づいたことを大切にして、気づいたことがあれば、できるだけ行動をする。ぼくがやっているのはそれくらいのこと。自分としては、いい感じで時間が流れていく。

2025年09月26日

コメント(0)

-

スポーツと世界平和

ぼくはスポーツを観るのが好きだけど、勝った負けたで一喜一憂するようなファンだ。野球で言えば中日、ほかの競技では日本の代表チームがひいきで、もう勝てないとわかるとテレビのチャンネルをかえてしまう。中日が弱いから、せっかく東海地方に戻ってきたのに、野球中継を観たり聴いたりしない。この時期、優勝を争っていれば、何を置いてもテレビにかじりついていたはずだ。スポーツを観る上で、勝ち負けは重要な要素だ。しかし、それだけではつまらない気もする。せっかく子どものころから好きだったスポーツだ。もう少し深く観ることができたらと、このごろ思ったりしている。YouTubeに、玉木正之さんというスポーツジャーナリストの番組がある。たまに見るのだが、スポーツにはこういう側面があるのだと、いろいろ発見があって面白い。スポーツが権力に利用されたり、利権が絡んでいたり、世界平和の貢献するスポーツの在り方とか。そういう面も踏まえて、スポーツを考えることも大切だと、思えるようになった。玉木さんとは関係ないが、萩原孝一さんという元国連職員で講演家の『頭はおかしいけど氣は確か』という本にも興味深いことが書かれていた。スポーツで世界平和を、という提案だ。日本の技術で、韓国と北朝鮮を仕切る38度線あたりの地雷を撤去する。まずは、スタジアムが建てられる広さをきれいにして、そこでサッカーの試合をする。もちろん「韓国対北朝鮮」だ。これを年に一度でもやれば、両国の関係は変わってくるはずだというわけだ。ファン同士が大げんかする危険性もなきにしもあらずだが、人間の良心を信じたい。そこから両国の友好が始まり、いい形で朝鮮半島が平和になればいい。権力に利用されるばかりではなく、利権まみれでもなく、「平和の祭典」としてのスポーツ。そんなことも考えると、スポーツをもっと面白く観られるかも。

2025年09月25日

コメント(0)

-

スポーツとアニメの合体

世界陸上でびっくりしたのは、たくさんの選手が日本のアニメの大ファンだったこと。ワンピースだったり、ドラゴンボールだったり。200メートルと400メートルリレーで金メダルをとったノア・ライルズの、スタート前のルフィのポーズ。400メートルリレーでの、選手紹介のときのリレー侍のワンピースのパフォーマンス。日本のアニメがいかに世界に広がっているか、改めて知った。アニメにあこがれて来日したり、日本を好きになる外国人もいっぱいいる。日本人でもそうだ。アニメオタクと呼ばれる人がどれだけいるか。かつては、オタクというのは、ちょっとバカにするようなニュアンスがあったが、今は、アニメを語れない人の方がバカにされてしまう。昔は、「キャプテン翼」を読んでサッカーに夢中になり、スーパースターになった選手が、国内外にたくさんいた。もう、それどころの騒ぎではなくなっているのではないか。ぼくは、世界陸上を見ていて、アニメで世界は変わるのではないか、平和は実現するのではないかと、思うようになった。本当に大切なものは何なのか。繰り返し繰り返し、アニメによって訴えていけば、たくさんの人がそれを見てくれて、次第に人の心は変わっていく。世界陸上では、スポーツとアニメが合体した。そもそもスポーツは平和を訴えるイベントだから、そのことをアニメでも表現する。そういう仕掛けを、だれか考えてほしいものだ。

2025年09月23日

コメント(0)

-

組織は大きくなると乱れる

組織というのは、大きくなればなるほど、不調和が起こってくるようだ。少人数で理想をもって活動を始めても、人が増えると、さまざまな思いが混入し、進む方向にずれが出てきてしまう。時と場合に応じて理想を修正していくのは悪くはないが、目先の損得で議論され始めると黄色信号、赤信号だ。たとえば、独身時代は理想に燃えて生きていた人が、結婚し、子どもが生まれると、生活に追われて、理想が現実に飲み込まれてしまったりする。理想と現実をいかにオーバーラップさせるか。政治もそうだ。もともとは日本を良くするという理想があって、政党を立ち上げたはずだ。小さなうちは、大声で改革を訴える。しかし、大きくなると、雑音が混じってくる。議員を増やして権力をもつ。そんなつまらないことが目的になってしまったりするのだ。自民党の総裁選。さらには総理大臣選び。政治とは何か?初心に帰って、この国を治めてもらいたいものだ。

2025年09月22日

コメント(0)

-

北口選手、まずはケガを治してね

世界陸上。やり投げの北口榛花選手。残念ながら予選で敗退した。しかし、話を聞けば、右の肘を故障していたらしい。良くはなっているけれども、完治ではないのだろう。今回は予選落ちで良かったと思う。決勝までいって、あと6回も投げていたら、肘はどうなっていたか。スポーツ選手はケガが一番怖い。だれもが、どこか痛いところがあるのだろうが、致命的にならないようにしないと。完治させてほしい。でも、彼女も苦悩は絶えないだろうな。世界陸上でもオリンピックでも金メダルを取って、頂点に上ったのに、まだ世間は期待するわけで、自分自身もそれに答えようとするのが人情というもので、引退するまで安らぎはない。世界的なスーパースターの大谷翔平も井上尚哉も、まだ上っている途中だが、これから5年後、どう坂を下っていくのか。上るのも大変だけど、下るのはもっときついと言われる。ぼくも、70歳と言えば、上り坂とは言えない。「俺はこれから離陸する」と強がりを言っているが、上手に下りて行かないと。とぼとぼと下りるのは嫌だな。胸を張って、下り坂を楽しんでいきたい。北口さんはまだまだ上り坂だから。もうひと花もふた花も咲かせてほしい。

2025年09月20日

コメント(0)

-

地球の自然治癒力

地球に自然治癒力はあるのだろうか?あるとしたら、どう説明すればいいのか?そんなことを考えているところだ。自然治癒力が生命あるものの特質だとしたら、地球に生命があることを説明しないといけない。ぼくは、地球は生命体だと思っているが、それが通じるのは限られた人たちだけだ。地球はでっかい石ころのようなもので、その表面で人間は暮らしていると思っている人はたくさんいる。石ころに生命などない、割れた石ころは自然にはもとに戻らない。自然治癒力などないという認識だ。もっと違う説明をしないと。昨日、帯津先生とお話していてひらめいた。先生のおっしゃる「場」を考えればいい。場のエネルギーの乱れを元に戻そうという力を自然治癒力と言えばいい。人間の体も場である。その場が乱れると、体調が悪くなる。場には、正常な状態に戻そうとする作用があるから、ある程度の病気なら、しばらく休んでいれば元気になる。場が乱れてしまうと、悪いことが次から次へと起こる。今の地球がそうだ。場が乱れ切っている。多少の乱れなら、時間がたてば元に戻ったのだが、今は壊れただるまさん状態で、転んだら転びっぱなしになってしまう危険性がある。元に戻る力=自然治癒力が低下し過ぎてしまっているのだ。さてどうするか?これが大事な話だ。みんなで考えないと。

2025年09月18日

コメント(0)

-

地球はどうなっていくのだろうか?

一昨日は、隣の四日市市が豪雨に見舞われた。四日市の駅前では、膝あたりまでの浸水があって、地下の駐車場が水没してしまったようだ。その前の東京での大雨の被害もびっくりした。去年よりも、自然災害の範囲が広がっているような気がする。規模も大きくなって。これから地球はどうなっていくのだろう。楽観視できないところまできているのではと危惧する。ぼくたちは、何の抵抗もできずに滅びへの道を進んでいくしかないのか。たとえそうであっても、この状況の中でやれることをやろう。たとえば自分が末期がんだとして。余命数ヶ月。今、何をするのか。ひょっとしたら、余命宣告はされていないものの、それと同じような状況に、すべての人類が立たされているのが、今なのかもしれない。治りたい気持ちは大切だから、一生懸命に治療をするのもいいだろうけれども、治療だけの余生というのも空しい気もする。たとえ数ヶ月であっても、自分は生きているわけだ。その貴重な時間を、病院のベッドの上で費やすのか。数ヶ月あればできることがあるのではないか。命を終わりを覚悟して、最後の数ヶ月を、自分で「よくやった」と思えるような日々にできないだろうか。自分なりに抵抗して、どうしようもなくなったら、それはそれで仕方ないとあきらめる。潔さが重要な時代になった。

2025年09月14日

コメント(0)

-

がんばったね

運動が苦手なぼくが、どうしてラグビーのような激しいスポーツをやったのだろうか。15歳で初めて楕円のボールに触って、高校、大学、社会人、さらには草ラグビー。60歳になって仕上げの一年があった。高校、大学、社会人は、勧誘を断れずに入部して、だらだらと続けたという感じだった。ただ、だらだらではあったけれども、それなりにがんばった。毎夏の8日間の夏合宿は厳しかった。この8日間を無事に乗り切るのが、一番の目標だった。秋に公式戦があって、本当はここが本番なのだが、ぼくの場合は、夏合宿が終われば、あとはおまけだったかもしれない。本末転倒のような気がするが。夏休みに入ると実家に帰ったが、ぼくがやったのは、夏合宿に備えてのトレーニング。実家のすぐ裏に、70メートルほどの坂道がある。ここをダッシュで何本も駆け上る。とにかく8日間走り切れる体力をということで、毎日とは言わないが、2日に1回は坂道ダッシュをやったものだ。縄跳びもやった。ただ、筋力トレーニングは一切やらなかったとにかく、走れるようになりたい一心で、腰から下を鍛えたものだ。ダッシュや縄跳びのおかげだと思うが、大学4年から社会人の1年目、2年目はよく走れた。スピードもついた。試合でもそれなりの活躍ができて、あの数年間が絶頂期だった(あくまでもぼくのレベルだが)。なぜラグビーをやったか。今でもわからないが、それでも、自分の70年を彩る大切な要素となっている。がんばって何かをやった記憶はあまりないけれども、ラグビーだけは、運動が苦手なぼくが、あそこまでよくやったと思えるのだ。50年ぶりに故郷へ帰って、北坂と呼ばれている、あの急な坂道を通るたびに、若かった自分を褒めてあげたくなる。

2025年09月12日

コメント(0)

-

草野球でエースだったことも

小学校2年生のときだった。5、6年生から声がかかった。近所の庭へ集まれと言うのだ。面白い上級生たちだった。大雨のあとは、「川へ行くぞ」と連れて行かれた。堰で水がためられている場所がある。雨の影響で、水があふれている。流されたのか、移動してきたのか、堰の真下にはたくさんのザリガニがいた。それをバケツに入れて、上級生の家に持ち帰った。彼らは、大きな鍋に入れて、ザリガニを茹でだした。「おい、お前たち食べろ」下級生が食べさせられた。味は忘れた。しかし、あとから親に話すと怒られた。寄生虫がいるらしく、ザリガニは食用にはならないのだそうだ。幸い、何事もなかったけれども、小学校低学年のぼくたちにとってはスリルのある冒険だった。今度は何かと思っていると、バットとグローブとボールがあって、野球をやると言い出した。ぼくは野球なんてまったく知らない。バットもグローブはもちろん、野球のボール(軟球だった)も触ったこともない。たぶん、ゆっくりと投げたボールを、こつんとバットに当てる。そんな程度の野球だったと思う。グローブでキャッチする練習をしたり。野球チームを作ろうとか、そんな話ではない。上級生のだれかが道具を買ってもらったので、それで遊ぼうというくらいのことだったのだろう。しかし、ぼくには衝撃だった。面白くて仕方なかったのだ。野球にあこがれていたとか、雑誌で野球選手のことを知ったとか、まるでない。野球なんて何も知らなかったのに、その日以来、野球に夢中になったのだ。親に「バットとグローブがほしい」とねだった。父が買ってくれた。うれしかった。毎日、学校から帰ると、バットを振り、グローブをはめて、壁にボールをぶつけていた。テレビも夢中になって見た。新聞も野球の記事だけだが、毎日読むようになった。野球のことを考えると、ワクワクした。何だったのだろう? と思う。ただ、悲しいことに、ぼくには運動神経がなかった。ぼくよりひとつ下の子は、広場で野球をすると、ボカボカとホームランを打つのに、ぼくは、バットに当てるのが精いっぱい。中学校では野球部に入りたかった。しかし、野球部は部活の華で、運動神経のいい奴ばかりが入る。とてもその中に入って野球をやる自信はなかった。あきらめた。実際、小さな中学校だったが、野球部は強くて、同級生の代では三重県大会で優勝し、東海大会まで行ったのだから大したものだ。ぼくの入れるスキなどまるでなかったわけだ。そんなこともあり、もっぱら野球は観戦が中心。実践は、家で壁にボールをぶつけるくらい。それから10年以上がたって、東京へ出てしばらくしてからのことお世話になった編集部に野球チームがあって、そこに誘われた。自信はなかったけれども、やってみたかった。草ラグビーチームを作る前の話。そのチームにはピッチャーがいなかった。メンバーが交代でピッチャーをやるのだが、ストライクが入らないので試合にならないというのが悩みだったのだ。「投げてみてくれる」いきなり言われてびっくりだ。9番ライトが定位置かと思っていたら、ピッチャーというのだからびっくりだ。ぼくが投げると、みんなが喜ぶ。ストライクが入るのだ。ずっと壁に向かって投げていた成果が出たわけだ。ただ、球は遅い。遅いからタイミングととれずに、相手は凡打を繰り返す。「ナメクジ投法」と名付けられた。野球に詳しい奴に言わせると、ぼくの投球は、球離れが遅いのだそうだ。みんなは、頭上から少し下がったところでボールを離す。だから、スピードはあっても、コントロールが悪くなる。ぼくは、水平くらいのところまでボールをもっている。ひょろひょろボールが、スーッとストライクゾーンに飛んでいく。バッターは、待ちきれなくなってバットを振ってしまう。何試合くらいやっただろうか。ぼくはずっとエースだった。きちんと試合を作ったわけだから、チームとしての助かっただろうし、ぼくも楽しく野球ができたわけだ。ユニフォームを着て、マウンドに立って、いい気分だった。これも夢がかなった一つだった。

2025年09月11日

コメント(0)

-

好きでなくても得意でなくても、続けると楽しみになることもある

パシフィックネーションズカップ(PNC)ラグビーという国際試合が行われとくいでている。女子はワールドカップ。PNCは、カナダ、アメリカに連勝した。T1と言われる強豪国には足りないが、その下ではトップクラスというのが日本の立ち位置だ。ラグビーを見るのは楽しみで、Jスポーツを契約している。「お父さん良かったね。ラグビーをやっていて。年取ってもラグビーを見て楽しめるもの」長女が日本代表を応援するぼくを見て言う。その通りだな。中3のときに、牧野先生というずんぐりむっくりの教員が転任してきた。理科の先生だったが、とにかく変わり者。授業は脱線ばかり。試験も〇〇について書けという問題で、どんなことを書いても点数をもらえる。彼が高校、大学とラグビーをやっていて、赴任先でラグビー部を作るのが楽しみだったようで、我が中学にもラグビー部ができた。当時、彼のいる中学校にしかラグビー部はないわけで、我が中学も県下唯一のラグビー部のある学校で、中日新聞にも紹介されたことがある。なぜか、ぼくも入部した。中3だから、ほんの数ヶ月。運動などまるでできず、体育祭で急に欠席した奴の代役で200メートル走に出されたことがあったが、当然、ビリだった。なんで入ったのだろうか。とにかく、以来、ぼくにはラグビーがついて回る。高校に入ってまでやる気はなかった。しかし、中学校でやっていたというつまらない理由で、しつこく勧誘され、仕方なく入った。練習も試合も嫌だったけど、人数が足りないから出ざるを得ない。ミスをしては怒られ、逃げ出したかったが、気の弱いぼくには辞めるなんてことはできなかった。高3のときはキャプテン。キャプテンというとかっこいいけれども、部員がいない、というより、幽霊部員ばかりだったのだから、比較的まじめに練習していたぼくが選ばれただけのこと。当時、県内には16チームがあった。うちが勝てる学校が2つあった(部ができたばかりの学校とルールも知らず暴れるだけが目的で集まったチーム)。県大会初戦でで運よくその2チームと当たれば、見事にベスト8ということになる。だいたい、うちを含め、下位のチームはスパイクもはいていない。体育の授業のようなもの。そんなぼくが、大学でラグビー部に入ることになる。最初にできた友だちがラグビー部だった。彼が高校時代すごい選手だったと先輩に言いふらしたものだから、気の弱いぼくは断れずに入ってしまう。人数がいないので試合に出ないといけない。ため息ばかりのラグビー部生活。卒業して就職したら、どこからぼくがラグビー部だったという情報が伝わったのか、またまたしつこく勧誘されラグビー部に。でも、ぼくみたいにどんくさい人間でも、大学時代にけっこう鍛えられのか、そこそこできるようになっていたのは不思議だ。だけど、へたっぴから脱することはできない。2年か3年で会社を辞めた。ここでラグビーとは縁が切れたと思っていた。そしたら、27歳のときに東京へ出て、何人かの仕事仲間と飲んでいたら、隣の席でラグビーの話題で盛り上がっている一団がいた。女の子たちと一緒にワイワイ騒いでいるうらやましいグループだった。確か、東京外国語大学のラグビー部だったと思う。そしたら、仕事仲間の一人が、「ぼく、ラグビー好きなんですよ」と言い出した。そして、こちらもラグビーの話に。もう一人の仲間が「やろう!」と大きな声を出した。「何を?」「ラグビーチームを作ろう」こんなことから草ラグビーチーム「グリーングラス」ができたのだ。言い出した連中は、いつの間にかいなくなり、ぼくがすべてを仕切ることになった。プレーもやったけれども、チームのマネジメントはエキサイティングだった。初めてラグビーが面白いと感じた。東京に出て来ている大学時代の先輩に相談したり、飲み屋で知り合った人に片っ端から、「ラグビーやりませんか」と声をかけたり、スムーズにメンバーが集まってきた。飲み屋の一件から半年くらいで初試合をしたくらいだったから、すごい展開だった。ドラマがいっぱいあった。10年くらいマネジメントをやった。右ひざを骨折して、もうラグビーをプレーするのはやめた。やっとやめられた。30歳過ぎだった。そのあと、ぼくはライターとして最盛期を迎える(あくまでのぼくのライター生活の中でだが)。もうラグビーとは観戦だけの時期が過ぎた60歳のころ。何と高校生になった三女がラグビー部のマネージャーになった。試合を見に行ったりしているうち、お父さんチームに誘われ、少しだけならと入部した。何試合か、10分くらいだったが試合に出た。体は動かないが、おっと思えるようなプレーが出たりした。いい気分だった。これでラグビーをやるのはおしまい。納得できた。こう振り返ると、ラグビーとの縁は深い。いつやめても不思議ではない中で、仕方なく続けることになって、今も、観戦を楽しみにしている。長女が言うように、嫌々だったけれども、やっていて良かった。好きとか嫌いとか、得意とか苦手とか、できれば好きなこと、得意なことをやった方がいいかもしれないが、ぼくのように、好きでもなく、得意でもないことを、仕方なく続けていると、それが楽しみになることもあるわけだ。

2025年09月10日

コメント(0)

-

財布が小銭でパンパンになっているお年寄りが増えているそうだ

何年前だっただろうか。リアカーで豆腐を売っている菅谷晃子(アコのありが豆腐)さんにインタビューしたことがあった。一人暮らしのお年寄りを訪ねて、彼らの話し相手になったり、相談に乗ったり、ときには相談をしたり、不便があれば何とか解決してあげようと走り回ったり、ただの豆腐屋さんではない。彼女とはFacebookでのつながりしかないが、何とも言えなほっとする投稿に出あうことがある。この間は、お年寄りの財布は小銭でいっぱいという話が出ていた。どうして小銭ばかりがたまってしまうのか。お年寄りは買い物のとき現金で支払う。ぼくも現金派で、カードはあまり使う気になれないし、ペイペイは使えない。セルフレジも居心地が悪い。この間も3千円くらいの買い物をしたとき、勇気を出してセルフレジを使った。1万円札を入れたのだが、慣れないことなので緊張していたのか、お釣りをとりそこねて大損した。そんなこともあって、有人のレジに並ぶことになるが、財布の中から10円玉、1円玉を探し出していると、後ろに並んでいる人が気になる。レジの人もイライラしながら待っているのではと、余計な気を使ってしまって、小銭があるにもかかわらず、千円札を出してしまう。自ずとお釣りがたまってしまうわけだ。何年か前なら、貯金箱に小銭を貯めておいて、銀行へ行けば機械で数えてくれてくれた。しかし、今は手数料をとられる。そんなわけで、小銭ばかりが貯まるのだ。お財布が小銭でぱんぱんのお年寄りが買い物をしてくれたとき、アコちゃんは、「ゆっくりでいいよ」と小銭を数えるのを待ってくれるそうだ。ほんとにゆとりがなくなった。便利なのか不便なのか。人と人とのゆったりした、温かなかかわりがあった方がいいな。合理性や生産性ばかりが優先されて、人と人との間を冷たい風がピューピュー吹き抜ける。アコちゃんみたいな人が、もっともっと増えるといいね。

2025年09月06日

コメント(0)

-

文句だらけの生活

三重県の明日は大雨とのこと。ずっと暑い晴天で、畑もカラカラ。雨はありがたいのだが、限度がある。今日は秋田や新潟あたりでは大変な雨だったそうだ。今晩は関東甲信越。洪水が起こるような雨は困る。改めて人間というのは勝手なものだと思う。暑い、寒い、また雨だ、たまには雨が降ってほしい、そんなことばかり言っている。一年中、文句ばかり。疲れた、首が痛い、腰が痛い、肩がこる、眠れない、食欲がない。体調でも文句。おカネがない、税金が高い、物価が高い、忙しい。文句だらけの生活。夫の稼ぎが悪い、妻が冷たい、子どもがぐれた、近所がうるさい。そんな文句もある。どんな状況だったら幸せなのか。書き上げてみるといい。言い出したらキリがないと思う。どうなんだ。今のままじゃいけないのかい?いいこともいっぱいあるよ。偉くなって金持ちになっても、いいとは限らない。明日は雨だと聞いて、ホッとしている自分がいる。大雨にはなってくれるなと思いつつも、ゆっくりできそうな気分に、緊張感が緩む。雨なら雨でやることはあるのだが。

2025年09月03日

コメント(0)

-

この秋、野菜は大丈夫だろうか?

我が家のまわりでは、米の収穫が終わって、ほっとひと息という状態だろうか。しかし、秋野菜が心配になってきた。雨が降らない。畑が砂漠のようになっている。それに気温が高い。ニュースでも流れていたが、キャベツが全滅している農家も多いとか。米騒動の次は野菜不足か。食糧の問題は、これからますます深刻になってきそうだ。これだけ異常な天候が続くと、田舎なら大丈夫ということはなくなってくる。畑で野菜が育たないのだからどうしようもない。我が家のヤブでは、栗の実が大きくなってきている。今年は豊作のようだ。近くの畑では柿の実が順調に育ってきている。柿も豊作のようだ。野草や木の実を取って食べるということにもなりかねない。田舎ではそれが可能だが、都会は厳しいぞ。そう危惧するぼくも、畑にウネを作ろうと思いつつ、この暑さに動けないでいる。裏の畑にサツマイモを植えてあるだけだ。朝夕は少しは涼しくなったので、畑仕事、そろそろ始めないと。

2025年09月02日

コメント(0)

-

長女が不登校だったときのこと

我が家は3人の娘がいるが、長女と三女は中学時代、不登校だった。中一の夏休みが終わったころから、長女が学校を休みがちになった。ぼくは家で仕事をしていることが多かった。妻は働きに出ていた。「今日は学校へ行かせてよ」妻がそう言って出かけて行く。行かせてよと言われても、本人が行かなければどうしようもない。だいたい、朝、なかなか起きてこないのでお越しに行くと、お腹が痛いとうなっている。仕方ないと休ませる。昼ごろに長女は起きてくる。朝の苦痛に歪んだ顔はもうない。ケロッとしてパソコンの前に座ってゲームをしている。親としては腹が立つ。なんだこいつ。仮病だったのか。「明日は行けよ」「うん、わかった。絶対に行く」翌日はしぶしぶ出かけて行く。しかし、翌々日には腹痛になる。そんな繰り返しだった。学校へ行く朝は、窓から長女が出かけて行くのを見ていた。近所の友だち3人と一緒に歩いて行った。長女は3人から少し遅れて、とぼとぼ歩いていく。いかにも嫌そうなオーラに包まれている。その姿を見て、このままでいいのだろうかと、ぼくに迷いが生じた。だけど、「行かなくていい」とはなかなか言えるものではない。2学期は行ったり行かなかったりだったが、ある朝、学校を休んだ長女が泣きながらぼくの部屋に入ってきた。手には英語の辞書をもっている。「これ、見て」長女から辞書を手渡された。辞書の外箱にセロテープがぐるぐる巻きになっていた。「どうしたの?」「切られたの」カッターで真っ二つに切られていたと言うのだ。ほかにも、色鉛筆を隠されたり、筆箱の中にボンドが流し込まれたり、ひどいことをされていたと、泣きながら話してくれた。このことを妻に話すと、妻は激怒して、校長室に乗り込んだ。ぼくはなだめ役で付いて行ったが、にやにやしながら話す校長に、さすがのぼくもあきれてしまった。「この学校ではよくあるんです」「いじめは対象は次々と変わります。少しの間がまんしていればいじめられなくなります」「学校へ来たら、荷物を職員室に預けてください。そうすれば物をとられたりしなくなりますから」いじめを何とかしようという意思は感じられなかった。いじめられた子どもや親を思いやる気持ちはまるでなかった。とんでもない学校だったのだ。「もう学校へ行かなくていい」妻は長女に言った。ぼくも同感だった。何年かたって、ぼくたちが引っ越したあと、その地域の学校で大きな問題があり、新聞で大きく報道された。その記事には、地域のトップである教育長の名前が出ていたが、あの無責任な発言をした当時の校長だったのを覚えている。

2025年09月01日

コメント(0)

-

夏休みが終わる

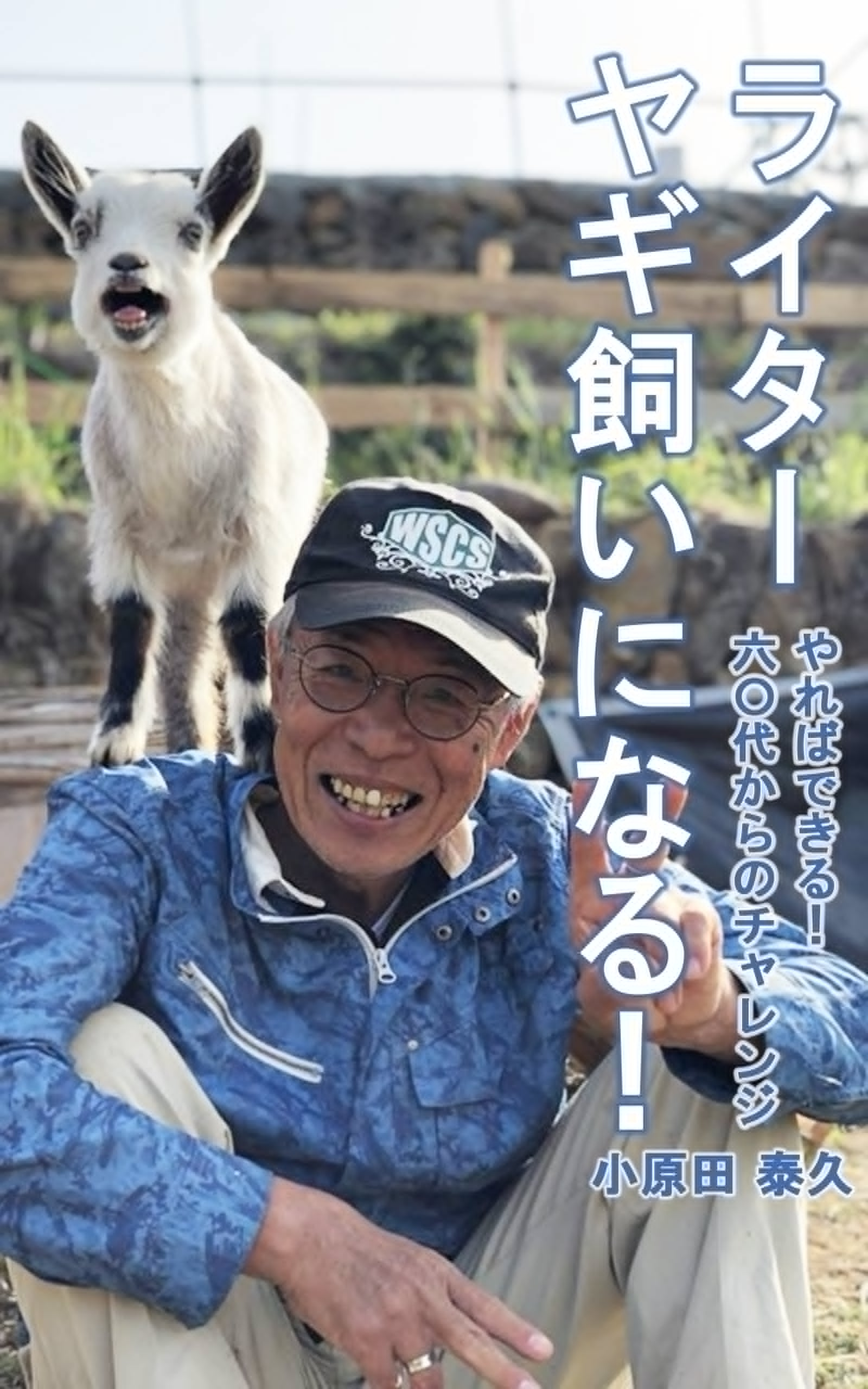

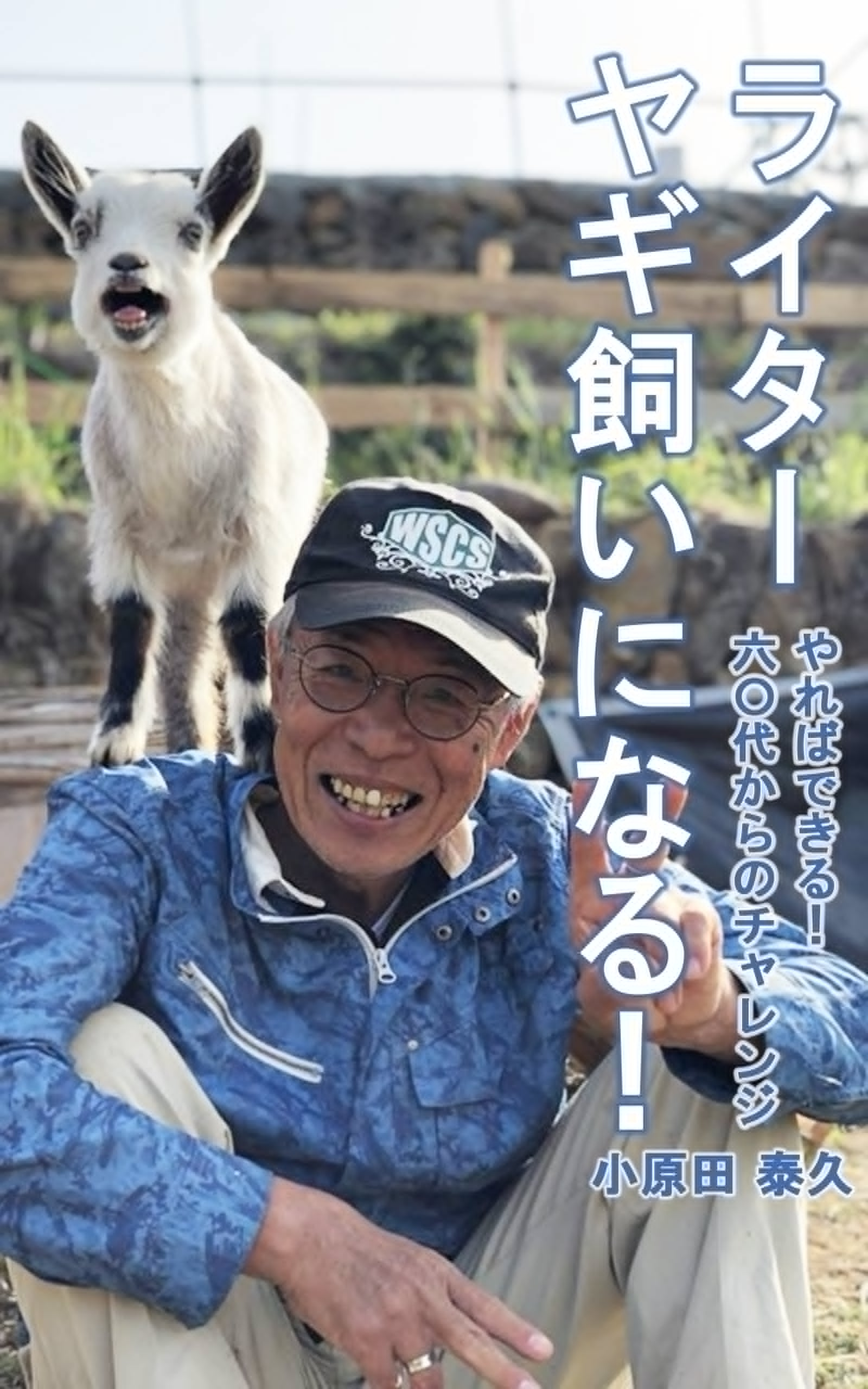

夏休みもそろそろ終わる。工業高校の定時制の非常勤講師をやって初めての夏休みだった。週に一回の勤務だったので、夏休みだからどうのということはない。ぼくの生活の中で、定時制の非常勤講師というのは、ついでという位置づけでしかないのだろう。フリーで仕事をしていて、さらには田舎にこもってヤギの世話がメインとなると、曜日を意識することがあまりなくて、どうしてもダラダラ過ごしてしまう。今日が何曜日かわからなくなることもよくあった。しかし、水曜日には仕事の締め切りがあって、木曜日はライブ配信の日、金曜日には学校と、曜日でスケジュールが決まってきて、けっこうメリハリが出てきた。土日は体を休める日にしたりして、体調管理にもいい。考えてみれば、大学を卒業してサラリーマンを2年、アルバイト1年、再就職して3年のあと、東京でフリーライターになった。最初のころは週刊誌の仕事だったので、決まったリズムがあった。しかし、月刊誌や単行本の仕事が増えてからは、スケジュール管理が難しくなった。締め切りが近づいてからあわてることの繰り返し。ダラダラ、ぐずぐず、行き当たりばったり。ほめられた生活ではなかったが、けっこう心地よかった。思い返せば、子どものころから、そんな調子だった。サラリーマン生活が続かなかったのがよくわかる。9月5日からまた学校へ通う生活が始まる。10月からは後期が始まり、週に2回になる。もっと楽しませてもらおう。

2025年08月31日

コメント(0)

-

すべては必然かな

昨日は2019年に亡くなった妹の誕生日だった。たまたま、妹の2人の孫が遊びに来た。小学校5年生と3年生の女の子。下の子は、サッカーの練習中、左腕にボールが当たって骨折したとのこと。ギブス姿でやってきた。明るくて素直でいい子に育っている。妹、弟が自分より先に亡くなるとは思ってもなかった。何だったのだろうと思う。2人が元気にしていたら、ぼくは東京でずっと暮らしていたのだろうか。東京にいれば、ヤギとは縁ができなかった。いや、武蔵五日市で畑を借りていたので、ひょっとしたら、その近辺に引っ越していて、あそこならヤギを飼えたかもしれない。人生というのは、ひとつの道しか選択ができない。兄弟が亡くなったことも、ぼくが今、鈴鹿にいることも、必然なのだろう。必然なら、その状況を真摯に受け入れて、置かれた環境の中で、精一杯生きるしかない。妹の孫たちは、うれしそうに寿司を食べていた。回転寿司へ行くのが、年に2~3回、我が家へ遊びに来たときのルーチンだ。妹は還暦前に亡くなったけれども、確実に若い世代にバトンタッチをしていった。いろいろ苦労はあったと思うが、精一杯生きた、立派な人生だった。合掌。

2025年08月28日

コメント(0)

-

イライラ解消法

暑さのせいもあるあかもしれない。最近、イラつくことが多い。まわりに対して、自分に対して、ちょっとした一言にイラっとしたりするのだ。真氣光の中川会長に、「このごろね・・・」と状況をお話した。会長が言うには、「それは自分の中にあるイライラエネルギーが、まわりの人の言葉や態度に刺激されて、表に出てくるんですよ」つまり、相手が悪くてイライラするわけではなく、暑さにイライラするのではなく、自分の中にそういうエネルギーがあるからというわけだ。まわりの状況は自分の中のエネルギーを引き出すきっかけになる。「現れたものは消えることになっています。マイナスのエネルギーを消すためにイライラが出ていることもあります。ですから、まわりがイライラさせると怒るのではなく、自分のネガティブなエネルギーを消すきっかけを作ってくれている、と思うといいのではないですか」イライラに振り回されていると、ネガティブなエネルギーは消えていかない。しかし、冷静になって、イライラに対処すれば、自分の中のエネルギーが浄化される。残念ながら、ぼくはイライラさせる人に感謝できるほど人間ができていないが、それでも、ふっとひと息入れるだけで、イライラは減少し、気持ちが落ち着く。この繰り返しによって、少しは成長できるのだろう。「私もサラリーマン時代、イライラするのは同僚や部下、上司のせいだと思っていました。体調を悪くして、真氣光の研修講座に出て、自分の中に原因があったんだと知り、大きく変わりました。今でもイライラすることはありますが、それでも、あのころのようにまわりのせいにして、イライラを増幅させることはなくなりました」(中川会長)ネガティブな感情が出てくると、原因を外に求めて、まわりを変えようとしてしまいがち。しかし、まわりは変わらない。それで余計にイライラする。そんな悪循環にはまらないためにも、自分が変わろうと努力する。変わると言っても、別人になる必要はない。物事のとらえ方を少しだけ変えること。それができると、イライラの毎日が、少しは楽しい日々になるはずだ。

2025年08月27日

コメント(0)

-

女子ラグビーも迫力ある

女子ラグビーのワールドカップが始まった。日本代表はアイルランド代表と対戦し完敗した。それにしても、あんな激しいスポーツ、女性がよくやると感心する。ぼくたちのときにはラグビーは「男のスポーツ」と言われたもので、ラグビーをやることで、男であることを主張するようなところもあった。しかし、今の時代は、ラグビーばかりか、女子ボクシングまでオリンピック競技になっている。プロもある。女子ラグビーも迫力があった。テレビを見ながら、「すごい!」という声を発する場面が何度もあった。女性はか弱いものと決めつけて、家の中に閉じ込めるようになったのはいつからだろうか。子どもを産んで育てるという役割があるから、ある程度は仕方ないとも言えるが、女性とはこうあるべきだと決めつけるのは良くない。縄文時代にも狩りの得意や女性がいて、料理の得意な男性がおいしい食事を作って、村人の食を支えていたということもあるかもしれない。男性だから、女性だからではなくて、一人ひとりが得意なことをやればいい。本来の社会は、それで成り立つようにできているのではないか。男であろうと女であろうと、生き方の選択肢はいくらでもある。ワールドカップはあと2試合(2試合とも勝てば決勝トーナメントが待っているが)。選手たちには悔いのない試合をしてもらいたいものだ。応援します。

2025年08月26日

コメント(0)

-

スポーツの観方

野球、ラグビー、ボクシング、相撲を良く見る。だけど、勝った負けたで一喜一憂するレベルだ。スポーツには勝負が付き物で、勝って喜び、負けて悔しがるという感情とは無縁にはなれない。選手もスタッフも、勝つことが目標で、いい試合だったでは納得できないだろう。しかし、勝敗がすべてではないと思う。もう一歩踏み込んで、スポーツを味わいたいと欲張っている自分がいる。「スポーツゴジラ」というフリーペーパーがあることを知った。スポーツを文化として語っている玉木正之さんのYouTubeを見ていた。ゲストで出ていたのがノンフィクションライターの長田渚左さん。長田さんはスポーツを題材とした作品を書いている。昔は、テレビ東京の競馬中継に出ていた。当時、ぼくは競馬が好きで、夏の新潟まで遠征したことがあった。土曜日に新潟に入り、市内のホテルで一泊した。一杯飲もうと思って、ホテルのバーに行った。そしたら、カウンターに髪の毛の長い女性が座っているのが目に入った。後ろ姿だったが、長田さんだとわかった。失礼ながら、隣の隣当たりに座って、声をかけた。一人ではなかった。隣にはトラックマンの方がいて、いっしょにグラスを傾けていた。馬の話をいろいろして、トラックマンとも名刺を交換して、後日、東京競馬場の記者席に案内してもらったことがある。そんな縁もあって、長田さんの話も聞きたくなった。彼女が今、作っているのがスポーツゴジラだった。勝敗を超えたところでスポーツを語ろうという高尚な志のある雑誌のようだ。ちなみに最新号のテーマは「スポーツと戦争」。表紙はイラストで沢村栄治。戦争で亡くなった天才投手だ。一たび戦争が始まれば、昨日まで甲子園でがんばってた若者が、戦地に赴かなければならない。甲子園球場も国立競技場も日産スタジアムもエスコンフィールドも、破壊されるかもしれない。実際、80年前にはたくさんのスポーツを愛する人たちが犠牲になった。戦争をきっかけに、より深くスポーツとかかわるようになった人もいる。戦争によってオリンピックが中止になることもある。平和だからこそ、スポーツを楽しむことができる。スポーツとは、もともとは支配階級の人が余暇を楽しむということに源があるとのことだ。今は、庶民の楽しみとして、スポーツをやり、観戦する。ジャイアンツが勝とうが負けようが世の中は変わらないけれども、ジャイアンツの勝ち負けに一喜一憂できる社会こそ、守り続けていく必要があるのではないか。スポーツゴジラは都営線の駅に置いてあるというので、先日、東京へ行ったときに手に入れた。紙媒体にこだわる長田さん。スポンサー集めも大変だと思う。スポーツは好きだけど、もう少し、かかわり方を変えていきたいと思っていた矢先のことだ。このフリーペーパーをきっかけに、ぼくのスポーツ観戦にも、少しは深みが出るかもしれない。

2025年08月24日

コメント(0)

-

若いころはスポーツ観戦が趣味だったが

趣味は何ですか?と聞かれても、ぼくには答えがない。子どものころからスポーツは好きだった。運動神経が鈍いので、やるのは苦手だったから、もっぱら観戦だ。野球が好きだった。当時は、テレビ中継が毎日のようにあった。巨人の試合ばかりだったし、あのころの巨人は強くて魅力的。一生懸命にYGマークを応援していた。10代でラグビーを始めて、早明戦や日本選手権など、テレビの前で手に汗を握っていた。小さな体で必死にディフェンスをする早稲田ラグビーが推しだった。祖父が好きだったので、大相撲も観ていた。大鵬柏戸時代が終わり、北の富士、玉の海が出てきて、北の湖、輪島がいて、若貴へと続いていく。今は、野球は中日ファンになり、ずっと下位低迷なのでほとんど見ない。ラグビーを見るくらいかな。でも、若いころのようにドキドキしなくなった。趣味がないからと言って、日々がつまらないわけではない。目先のことを一つひとつこなしている。そうすると、思わぬことが起こってくる。この予定調和ではない変化が好きだ。スポーツ観戦に似たワクワク感がある。そういう意味では、趣味と言われるものはないけれども、上手に毎日を楽しんでいるのではないだろうか。

2025年08月23日

コメント(0)

-

明日の甲子園決勝。日大三の6番に注目して観戦する

夏の甲子園。準決勝は、応援している県岐商と山梨学院がそろって負けた。県岐商は、同じ東海地方の代表ということもあるが、この間の横浜戦での試合にしびれてファンになった。山梨学院は、去年まで4年間住んでいた山梨県の代表ということで。よく、山梨学院の前を車で通った。出場校の選手の出身中学が書かれているサイトがあった。興味をもってのぞいてみると、県岐商は20人中19人が岐阜県の中学校から来ている。1人は隣の愛知県の犬山市だから県内と言ってもいいかもしれない。それに対して、山梨学院は県外の中学校から来ている子が19人。私立の高校だから県外選手は多いと思っていたが、これにはびっくりだ。ついでと言っては何だが、決勝に進んだ2校も調べた。沖縄尚学は18名が沖縄の子。日大三は東京都内の中学校出身は7名。ここでびっくりしたのは、6番の松岡君という選手は、我が家の近くにある白子中学の出身だということ。ぼくは県外から選手を集めてくるチームはあまり好きではなかった。学校のPRのために、野球の上手な子を利用している大人の計算が嫌だった。地元でやればいいのにと思っていた。しかし、松岡君を見つけて、ちょっと考えが変わった。田舎で生まれ育った15歳の男の子が、東京に出て、寮生活をして、何とかレギュラーになろうとがんばった。そして、ついには背番号6をもらって、甲子園の決勝まで進んだ。うれしくなってきた。ぼくも田舎でくすぶっているのが嫌で、東京で一旗揚げようと思って、ぼくの場合は27歳と遅めだったが、東京に出た。ぼくは、甲子園で決勝戦まで行くという、松岡君のような華々しい物語は作れなかった。だからこそ、車で30分ほどの距離で暮らしていたはずの彼を、応援したくなるのだ。地元にも強いチームがあって、そこで甲子園を狙うのもいいが、親元から離れるというのは、15歳にとっては大冒険だ。貴重な経験だと思う。ドロドロした大人の計算もあるだろうが、若者には自分に力を試す、チャレンジする場があった方がいいのかもしれない。山梨学院は、20名中19名が県外から入学した子たちだが、彼らも、甲子園へ出るんだ、日本一になるんだという、大志を抱いて家を離れたわけだ。その思いを見ないといけないなと、活字だけで知った松岡君に教えてもらった。大きなチャレンジをしている子どもたちのためにも、今回の広陵のような問題は起こしてはいけない。学校だけでなく主催者、関係企業は、どんな思いで彼らが入学してきたか、野球をやっているのかを優先してもらいたい。明日の決勝戦。ぼくは松岡君に注目しながら観戦したいと思う。日大三は西東京代表。ちなみに、ぼくも15年ほど、西東京地区(東久留米市)に住んでいた。

2025年08月22日

コメント(0)

-

怒りっぽい人とは付き合いたくない

ぼくが付き合いたくないのは、「すぐに怒る人」。怒る人というのは、常に自分の思う通りに人を動かせたいと思っている人で、自分の意見が通らないかったり、気に入らないと怒る。相手を威嚇して、自分のペースにもっていこうとするのだ。ぼくのように気の弱い人間は、怒鳴られたら委縮して、自分の意見や意思などすっと引っ込めてしまう。今の社会は、力の強い人が弱い人を抑え込むことで成り立っている。恐怖で人をコントロールできる人間が、社会の主導権をとってきた。そんな社会がおかしいのは当たり前で、人の顔色を見ながら暮らさなくてもいい世の中になるといい。ぼくは、60代を過ぎてから、そういうしがらみから解放されてきた。怒りっぽい人には近づかなくなったから。自分の心地いい空間を作り、ストレスにならない人としかかかわらない。仕方なく付き合う人とは適度な距離を置く。人は一人では生きていけないけれども、そんなにたくさんの人とかかわらなくても生きていける。上手に付き合う人を選ぶといいと思っている。そうやって暮らしていると、気の合う人だけとの縁が深まっていく。そんな術を60歳を過ぎてから手に入れた。

2025年08月22日

コメント(0)

-

熊がどんどん人間の生活領域に入ってきている

熊の被害が毎日のようにニュースで流れる。札幌の市内の公園でも目撃されたというのだから、かなり熊の行動範囲が、人間の生活領域に入り込んできているのだろう。熊に限らず、いろいろな動物たちが、森から町へと足を踏み入れている。保護活動家の方たちが言うように、人間の見境のない開発によって、野生動物たちの住むところ、食べ物がなくなってきているのだと思う。野生動物も、好き好んで人間の住む町へやってきたわけではない。知床の山奥にも、車で行ける道が通って、多くの人が、まるでサファリパークにでも行くように、興味本位で熊にカメラを向ける。中には、食べ残しを捨てていったり、エサをあげるような不届き者もいるわけだ。人間の方から境界を踏み越えてしまっているのだから、向こうからこちらへやってくるのも当然のことだ。まずは、人間の方から野生との境界線を踏み越えないようにする。熊が生息する場所へはできるだけ行かない方がいい。そして、彼らが人間の里へ来なくても快適に山で過ごせるような環境を回復する。でも、それまでには時間がかかると思う。人間は人間の生活と命を守るために、できるだけ彼らを苦しめない方法で、彼らが近づかないような工夫をしないといけない。ときには、罠や銃も必要になってくるのも仕方ないと思う。30年ほど前、『ダンス・ウイズ・ウルブス』という映画があった。その中で、先住民とヨーロッパから移住してきた白人たちとの対比が、こんなふうに描かれていた。確か、バファローの狩りの場面だった。先住民は、必要なだけのバファローしか殺さず、骨から皮から内臓から、すべてを、食料や衣料、家の材料に使った。しかし、白人の狩りは違う。皆殺しに近いほど殺しまくって、使うのはほんの一部だけ。現代文明は白人の狩りのようになっている。その長い歴史の結果が、今の熊の被害にもつながっているのではないか。ホピの長老がこんなことを言っていた。「浄化の日」には、野生動物が人間を襲うようになる。浄化の日というのは、地球がリセットされるときのことだ。今がその時期だと思う。人間に害を与えるものはすべて排除せよという発想が続くと、結局は人間が排除されることになる。熊を全滅させても、また違う野生動物が人間を襲うこともあるだろう。もっと違うことで、ぼくたちは苦しむことになる。人間の生活を守ることは大切なことだ。同時に、きちんと住み分けができる環境を回復していくこと。大事なテーマだ。

2025年08月18日

コメント(0)

-

応援してくれるご先祖様、苦々しくみているご先祖様

お盆はご先祖様のエネルギーが強くなるとき。知らないうちに、ぼくたちも影響を受ける。だれにも数え切れないほどのご先祖様はいる。みんなが同じ思いとは限らない。違っていて当たり前だ。ぼくは、ご先祖様が喜んでくれるようことをやっているつもりだが、中には、ぼくのやることを苦々しく見ているご先祖様もいるはずだ。アクセルとブレーキがせめぎ合う。ご先祖様は大切だが、すべての意見をきくわけにはいかない。はっきりと、自分はこんなことをやりたいのだと、伝えるといいのではないか。伝えた上で、やりたいことに向けて動く。具体的な動きが出てくれば、応援の仕方も違ってくるだろうし、反対していても、静観してくれる場合もある。このお盆は、ぼくのやろうとしていることに、「ちょっと待てや」とストップをかけようとする動きから始まった。しかし、後半は応援のエネルギーが注ぎ込み始めているのを感じる。少しずつ、細々とやってきたことが、実を結びつつある。

2025年08月17日

コメント(0)

-

小指の縁

おじさんの話を書いていて、「ちょっと待てよ」と思ったことがあった。ぼくが生まれる10年前に亡くなっているおじさんだ。彼は終戦後、戦地から日本に帰る途中、台湾沖で亡くなった。マラリアだった。戦友が小指を切り取り、瓶詰にして届けてくれた。その小指がお墓に入っている。ぼくは小さいときから、「昌平さんに似ているなあ」と言われた。おとなしくてまじめで、おっとりしていて、けっこう学校での成績も良かったところや、顔も父親よりもおじさん似だったかもしれない。だから、余計に気になっていたのだが、小指の話を思い出したときに、「あれっ」と思ったのだ。ぼくの左手の小指は、爪の下に細い爪楊枝のような爪がある。これが伸びてくるので、爪切りをするときには、ここも切っている。なんでこんなのがあるのだろうと思ったこともなかった。昨日、「これはおじさんの小指と関係あるのではないか」そう思ったのだ。70年近く付き合っているちっちゃくて妙な爪だけど、これはぼくの3本目の小指かもしれない。そして、この小指は、おじさんの小指とも関係している。調べようもないけれども、そう思うと、伸びてくるとパソコンを打ったりするとき邪魔になるのだが、急に愛しくなってきたのだ。これまで何とも思わなかったのに。20代で亡くなったおじさんだが、ぼくは彼から何かを託されているのかもしれない。「この家を守ってほしい」かもしれない、「村を頼む」と言われているのかもしれない。世界が平和になるようにという大きなことではないような気がするが、そんなことを思ったら、昨日からやる気エネルギーが高まってきた。小指の縁だな。だいたい、こんなところに爪が生えているって変だもの。

2025年08月16日

コメント(0)

-

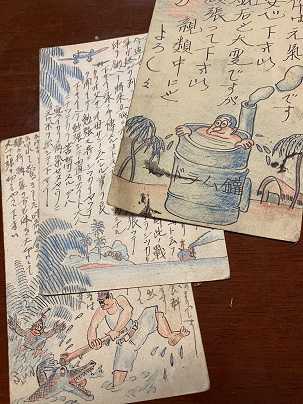

お盆はご先祖様の悲しみに寄り添う日

お墓参りをした。先祖代々のお墓と戦死したおじさんのお墓がある。墓石をたわしでこすって、少しはきれいになったか。お盆にはご先祖様が帰ってくると言われている。死後の世界はどうなっているかわからないが、死んだらゼロになるということはないと思う。体はなくなっても、命の主体となっているエネルギーは残っているのではないか。単なるエネルギーではなく、意識が乗っかっているような気がする。ぼくのおじさんは、通信兵としてボルネオで戦っていた。絵の上手な人で、おじさんから送られてきたはがきが何通か残っている。ボルネオでの様子が上手に漫画に描かれている。戦友にも故郷への手紙に添えたいと、挿絵を頼まれたそうだ。おじさんは戦死となっているが、実際には、戦争が終わって引き揚げるとき、船上でマラリアを発症し、あともう少しで日本だという台湾沖で息を引き取ったそうだ。戦友が小指を切り取り、瓶詰にして、我が家まで持ち帰ってくれたと聞いている。小指はお墓の下で眠っている。20代の半ばだった。もうすぐ帰れるというとき、どんな思いで亡くなっていったのか。想像すると切なくなる。両親も兄弟も悔しかっただろう。悲しかっただろう。おじさんも、おじさんの両親であるぼくの祖父母も、兄弟である父やおじさん、おばさんも、その悲しみを残して亡くなったはずだ。お盆というのは、ご先祖様の悲しみ寄り添う日なのだと思う。自分がこの世に生を受けたのはたくさんのご先祖様がいて、大変なこともありながら、生をつないでくれたからだ。そのことには、今の自分がどんな状況であれ感謝しないといけない。そして、彼らも決して能天気に生きたわけではなく、今日を生き延びるのに必死だった時期もあっただろう。死んだ方がましだと思い詰めたこともあっただろう。だけど、がんばって生きてくれた。感謝と同時に、彼らの苦悩にも思いを寄せたい。今日は終戦記念日であり、お盆という、大切な日だ。静かにご先祖様に手を合わせたいと思う。

2025年08月15日

コメント(0)

-

お米、どうなるの?

鈴鹿あたりでは稲刈りが始まっている。渇水や大雨で大打撃を受けているところが多い中、この辺は順調に収穫が進んでいるようだ。我が家にも3反半ほどの田んぼがある。そのうち3反は大規模農家にお願いしてある。半反は、去年は自分たちで作ってみたが、今年は手に負えないので、田んぼは放置したままだ。とりあえず、委託してあるところから、2俵(120キロ)ほどはいただけることになっている。ニュースで新米の値段の話題があった。5キロで4000円くらいとか。去年1.5倍だというから、お米を買って食べている人には厳しい値段になる。何年か前、自然栽培のお米がキロ当たり750円くらいで高いと言われていた。自然栽培は手もかかるし、収量も少ないので、どうしても高くなるというのが自然栽培農家の言い分だったが、普通に栽培したお米が、同じだけの値段で売られることになる。これまでが安すぎたという意見もあるし、確かに、これまでのお米の値段では、米農家はやっていけないのは事実だろう。輸入すればいいと安易に考えていると、異常気象は世界中に広がっているわけで、輸入先で米不足になれば、日本人の食べる米はなくなってしまう。「我が家には米は売るほどある」とのたまわっている人が農水大臣だったわけで、小泉さんも同じような立場だろうし、痛みのわかる人が大臣をやってくれないと。災害で米が作れなくなった農家もたくさんある。大多数がお年寄りだ。「もうやめた」となっても不思議ではない。我が家のまわりでも、後継者がいないために、田んぼに太陽光パネルが並ぶようになってきた。主食を大切にできないって、やっぱり、今の日本、おかしいんじゃないかい。

2025年08月13日

コメント(0)

-

スポーツマンシップとかは幻想か

「ジャンクスポーツ」というTV番組があって、最近、YouTubeでよく見る。プロ野球選手OBの話は面白い。話の上手な人が選ばれているのだろうが、それにしても、見事なお笑い話術だ。しかし、気になるのは、ピッチャーが故意にデッドボールを出すという話。大リーグでは当てられたら当て返すという報復がよくあるようだが、日本でもわざと当てることはあるとの話が出る。あるいは、監督やコーチの暴力。乱闘に備えて、手袋をはめていたり、スパイクをはいていたコーチの話。聞いている分には面白いが、デッドボールは、ひとつ間違えば大けが、野球生命が絶たれることもある。暴力も乱闘も、本来なら笑い話ではすまされることではない。昔の話だからと笑い流したいが、スポーツはさわやかだとか、スポーツマンシップだとか、フェアプレーとか、そんなのは幻想かもしれない。スポーツマンも人間だから仕方がないとは言え、子どものころからスポーツ観戦が大好きだったぼくとしたら、さみしい気持ちになる。お笑いとして見ている分には楽しいけど。

2025年08月12日

コメント(0)

-

高校野球

夏の高校野球。名門・広陵高校の2回戦辞退が大きな波紋を呼んでいる。どんなことがあったのかは詳しくわからないが、高校野球の在り方に一石を投じる出来事だったと思う。高校野球は教育の一環であるというのが、建前であることは、ずいぶんと前から言われてきたこと。これだけの人が集まり、世間の注目を集め、おカネが動くイベントだから、利害に敏感な大人たちが放っておくはずがない。もう後戻りはできない状態にある。いつごろからかわからないが、スポーツが、政治や経済の道具として重宝されるようになった。理想と現実を見直す必要がある。高校野球が始まったころの理想って何だったのか?そして、どんどん現実の波に飲み込まれていく。そこを明らかにする必要があるのでは。現実をしっかり見た上で、理想を思い出し、そちらにかじを取るにはどうするか。関係者は真剣に考えて、仕組みを変えていくべきだ。広陵高校の校長が記者会見していたが、まるで自分は被害者のような口調で語っているように、ぼくには聞こえた。SNSで問題が拡散されたから、選手たちが出場できなくなった。かわいそうだ。そんなニュアンスだった。適切な判断をしなかったのは、校長はじめ、学校じゃないのだろうか?協会がいいと言ったからいいと思ったかもしれないが、それは、言い訳にしかならない。暴力があったら、だれが何と言おうと出場を辞退するという、毅然とした態度を学校側がとっていれば、ここまで問題にならなかった。あるいは、自分が責任をもって出場すると判断したのなら、その思いを語るべきだ。ぼくは子どものころからスポーツを見るのが大好きだった。スポーツよ、泥沼から抜け出しておくれ。

2025年08月11日

コメント(0)

-

激しすぎる天候

我が家の近辺は静かな日々だが、ニュースを見ると、あちこちで大雨の被害が出ている。渇水で米の生育が心配されていたところでも、大雨が降ったようだ。恵みの雨というには、あまりにも激し過ぎた。自宅が浸水して田んぼどころではなくなった人もいるだろうし、米が倒れてしまって頭を抱えている農家もあると思う。この異常な天候はどう説明できるのだろうか。温暖化のひと言で片付けられるのだろうか。こちらも雨が降ってきた。適度なお湿り。こんなのがいいよ。猛暑、豪雨。極端な世界はいつまで続くのだろう。

2025年08月10日

コメント(0)

-

日本の伝統的な精神を生かした社会作りをしないと

自虐史観を何とかしないとと、たくさんの人が言い始めている。ぼくは69歳。ずっと「アメリカはすごい!」という教育を受けてきた。英語の教科書。グリーンフィールド一家が主役で、スージーとトムという兄弟がいる。きれいなお母さんとかっこいいお父さん。日本の田舎からすると、別世界が教科書の中に広がっていた。朝はパンと牛乳。スープとかサラダとか、そんなの口にしたことがない。大きな冷蔵庫があって、そこにはたくさんの食べ物が入っている。家には芝生のきれいな庭があって、お父さんが芝刈り機を押していたりする。トムはキャッチボールをして遊んでいる。部屋にはソファがあって、楽しそうな一家団欒が描かれていたりする。いかにアメリカが快適な生活をしているか、そして、ぼくたちは貧しい暮らしか。アメリカは夢の国。どんどん洗脳されていった。先生たちも、「アメリカでは・・・」と行ったこともないくせに、自慢気に進んだ文明であることを言う。日本は10年遅れている。そんな話も耳にタコができるほど聞いた。ぼくの場合、アメリカ礼賛の洗脳が解けたのはいつごろだったか。そんな昔の話ではない。がん治療の取材を始めて、西洋医学の限界を知ったときか。1988年くらい。気功や東洋医学、民間療法の考え方に、ぼくはひかれていった。自然栽培を知ったことも大きかった。原発問題もそうだった。近代文明をけん引してきたアメリカのやり方を、「これはおかしいよ」と否定できるようになったのだ。「日本人ファースト」というキャッチフレーズが先の参院選では話題になったが、日本人だったらいいということではない。日本人の伝統的な考え方、感じ方は、日本人の間でもどんどん失われている。逆に、外国の人で日本人の古き良き感性に共鳴している方もいる。お天道様が見ているとか、八百万の神とか、いただきます、ごちうさまの心とか、ご先祖様を敬う気持ち、きずなとかお互い様、できるだけ排除しない社会、目に見えない世界を大切にすることなど、日本の精神がわかる人がコミュニティを作ったらどうなるだろう。外国にもいいところはいっぱいあるのだから、それを上手に取り入れればいい。日本にとっては得意なところだ。今は変革期で、激動だけれども、そういう社会に向けて動いていくのではないか。

2025年08月09日

コメント(0)

-

自分の理想に向けて一歩を踏み出す

「昔は良かった」とか、「今の世の中、おかしい」とか、ぼくたちの世代はよく口にする。そして、「今の若い奴らは」も常套句だ。確かに選挙にも行かないし、社会に対する問題意識も低い。だけど、よく考えてみると、若者には比較する社会がないかも。たとえば、ぼくは田舎で生まれ育ったが、子どものころは田舎の生活がすべてだった。都会の便利さなど知らないから、不満も不足も感じない。今の大人たちは、どんな社会と比べて不満を感じているのだろうか。バブルのころを基準にしているのかもしれないし、基準などなくて、まわりが言っていることに振り回されている人も多い。だれもが、自分なりの理想の暮らしを考えた方がいい。理想に向けて、自分の生活、生き方を少しずつ変えていく。おカネがあれば幸せだと考えているなら、一所懸命にお金儲けをすればいい。自然の中でおカネのいらない暮らしをしたいなら、まずは半農半Xの生活をするとか。理想に向けて、少しでも近づけるような暮らしをする。生き方をする。漠然と「世の中が悪い」「政治がおかしい」と不平不満を言うのではなく、自分でできることで、いい世の中に向けて一歩を踏み出す。簡単なことでいいので、まずは自分が動くことがスタートライン。そこから、同志が増えて、大きな運動になることだってある。何も起こらなくても、自分が理想に一歩だけでも近づけたことは大きなプラスではないか。「今の若者は」と嘆くのではなく、高齢者も理想に向けて勇気をもって一歩を踏み出そう。

2025年08月07日

コメント(0)

-

米騒動はまだ終わらないかも

我が家の近くの田んぼでは、早くも稲刈りが行われている。猛暑も水不足も、ぎりぎりセーフだったようだ。ニュースによると、水不足で田んぼにひびが入っているところもあるようだ。収量は半分くらいになるというコメントもあった。かつて、日照りや冷害で作物がとれない大飢饉があった。昭和の初期のこと。まず、東北地方の冷害。関西は風水害、西日本は干ばつ。さらに、夏になっても、東北地方は雨ばかり。米の収穫は平年の12パーセント程度。自分たちが食べる米にも困り、人身売買や欠食児童、行き倒れなど、大変な悲劇が日本中であったようだ。戦後の食糧難もあった。大昔の話ではない。高度成長社会になって、そんなつらい歴史はすっかり忘れて、飽食の時代に突入。海外から食料を輸入して、腹いっぱいになっても、まだあれもこれも食べたいと欲求は限りなく高まっていく。世界には食べられなくて死んでいく人たちがたくさんいるのに、自分たちの享楽ばかりに目が向く文化が定着する。食べるものはいくらでも手に入るという大きな勘違い。農業は衰退し、国民の胃袋を満たすだけの食料は手に入らないのに、そんなの関係ないとばかり、食べ歩く愚か者たちがあふれる日本。最近、盛んに「自虐史観からの脱却」が言われる。ぼくも賛成だけど、今の時代は「自虐」に値するかもと危惧する。日本はこんなに情けない国なんだと思わざるを得ないぎりぎりのところにいるのでは。大きな危機ははっきり姿を見せて始めている。ぼくも、これから米を作る準備に入ろう。危機を感じている人が動くしかない。つづく

2025年08月06日

コメント(0)

-

ひとつ間違えば難病患者になっていた

20歳くらいのころ、右の鼠径部のリンパが腫れて、大学病院を受診したことがあった。そしたら、部分麻酔をして、リンパを切除し、検査することになった。ちょっと怖かった。しばらくして検査結果が出た。「サルコイドージス」という病名を告げられた。定期的に経過をみましょうと、薬を出された。黄色がかった毒々しい色の薬だった。結局、ぼくは薬も飲まず、病院も行かなかった。何年もたってから、この病気のことを調べた。そしたら、指定難病とあるではないか。体のあちこちに肉芽腫(コブ)ができる原因不明の病気だとのこと。びっくりしたけれども、あのときはリンパ節の腫れだけで、何の症状もなくて放っておいたけど、たぶん、自然に治ってしまったのだろう。もし、今のように情報がすぐにとれたら、心配になって病院へ通っていたはずだ。治療できつい薬が処方されて、いろいろな副作用で苦しんでいたかもしれない。知らぬが仏という言葉があるが、情報が多いのも善し悪しのような気がする。ぼんやり生きていて良かったのかもしれない。あるいは、若き日に「難病患者」として、生きること、命のことを考える日々だったら、もっと中身の濃い人生になったという道もあったのだろうか。

2025年08月05日

コメント(0)

-

高齢者、がんばれ!

土曜日、市民公開講座に行った。テーマは「自然農法」。ほとんど受講者はいないのではと思いつつ会場へ入ったら、何と300名が入る階段教室が半分ほど埋まっているではないか。主催者も、「これまで何度も公開講座を開催しましたが、こんなに集まったのは初めてです」との驚きをあいさつで語ってくれた。最終的には190人ほどの方が、今橋さんという有名な自然農法家の話を、熱心に聞いてた。ザーッと見渡したところ、60代70代が多かった。中には腰が90度以上曲がった80歳を超えたおばあちゃんの姿もあった。7割が女性かな。中高年というと、特に70歳を過ぎると、しょぼくれてしまいがち。家庭菜園でもいいので、自然農法、自然栽培をやってみようという志のある人が、190人というのは頼もしいではないか。講師の今橋さんは40代かな。彼のようなエネルギッシュな若い人たちもいるけれども、選挙もいかないし、こういうことをしたいという意欲もないし、その日を無事に過ごせばいいというような、何とも無気力な若者が多いと感じるのは、ぼくだけではないと思う。ぼくより上の高度成長を支えた人たちは、パワーがあるし、100歳まで生きるという欲望もある。100歳まで生きてどうするの? と言いたいところはあるけれども、せっかく長生きするなら、社会のお荷物にならずに、口先だけでなく、趣味を細々とやる老後ではなく、体が続く限り、自然農法をやって、若い人たちの刺激になってほしいと思う。おカネやモノ、便利さばかりを追い求めて、俺が一番だと競争してきた世代だから、「この年になってやっと本当に大切なものがわかった」と生き直しをする姿を見せることは、大きな説得力だ。ぼくたちの世代も刺激を受けるはず。「年寄りの冷や水」あとに続けだ。高齢者ががんばって日本を建て直さないと。最後の仕事だ。自然農法のいいお話を聞きながら、そんなことを考えていた。

2025年08月04日

コメント(0)

-

迷惑をかけたみなさん、すいません

今朝は、イベントするのに、ある団体から大切な着物を借りて、返さないままにしていた夢を見た。返さないというより、お風呂につけてしまって返せない状態になっていたのだ。冷や汗をかいて目が覚めた。「ああ、夢で良かった」ということで終わったのだが、実際に、これまでお借りした本や写真を返さないままにした失礼は、いくつもあった。そういうことだけでなく、いい加減さ故に、まわりにたくさんの迷惑をかけてきた。忘れてしまっていることがいっぱいあって、それでも、深い記憶の中にはあるので、「ああ、どうしよう」というような夢を見るのだろう。人は死ぬときに、自分が働いた悪事を思い出して、反省させられると聞いたことがあるが、ぼくの夢は、その予行演習かもしれない。人は迷惑をかけ合いながら生きている。迷惑をかけることで、自分の至らなさがわかるし、人のありがたみがわかる。そう開き直っていたこともあるけれども、かけなくていい迷惑はかけない方がいい。迷惑をかけたらすぐに謝らないと。人生の最終章は、ていねいに生きたいなと思っている。ていねいと言っても、迷惑をかけてはいけないと必要以上に委縮せずに、たとえまわりに迷惑をかけてしまっても、一生懸命にやっているからと大目に見てもらえるくらいの、気持ちを込めた生き方かな。覚悟もいるな。過去の迷惑は消えるものではないが、多少は減点してもらえるかもしれない。それにしても、夢は正直だ。迷惑をかけた人たちに、心からおわびしたいと思う。

2025年08月01日

コメント(0)

-

低体温でも高血圧でも元気なんだからいいじゃん

20年くらい前だったか、免疫学者の安保徹先生が本がベストセラーになった。医療の常識を変える本だった。安保先生には何度も講演してもらって、本当にお世話になった。このときに話題になったのが低体温。体温が低いと免疫力が低下して病気になるリスクが高くなる。体温を上げましょうという健康ブームが起こったのだ。ぼくは子どものころから体温が高く、36度8分が平熱だった。だから元気だったのかと納得した。あるとき、ちょっと気になって体温を計ってみた。えっと驚いた。35度8分しかない。二度、三度と計り直した。別の体温計を使ったりもした。しかし、体温は低いまま。あんなに自信があったのに。唖然としてしまった。それからしばくは低体温が気になって仕方なかった。サプリメントを飲んだり、おがくず風呂に通ったりもした。しかし、いっこうに体温は上がらない。1年くらいはあれこれやった。しかし、そのうちに「まあいいや」となって、体温を計ることもしなくなった。今でも低体温だと思う。もう気にならないから計らない。20年、ぼくは元気でいる。もっと前から低体温だっただろうから、30年、40年、低体温のまま生きている。ぼくの場合、安保先生の理論は当てはまらなかったわけだ。これからどうかはわからないが、70歳まで大病をすることなく暮らしてきたのだから、十分ではないか。血圧もそうだ。7年前、500円玉ほどのハゲができるほどの大きなストレスがあった。母親を病院に連れて行って、待合室で血圧計に腕を突っ込んだ。だいたい、ぼくは健康状態は良好だった。ところが、そこで出た数値は、180、100くらい。びっくりした。しばらくは血圧が気になって仕方なかった。自覚症状はまったくないのに、数値だけが頭に残る。このときも、血圧を下げるにはどうしたらいいか、いろいろ試した。薬にだけは頼りたくなかった。しかし、下がらない。今も高いままだと思う。もう気にならなくなったので、測定もしない。人間、老化すればいろいろと不具合が出てくる。だけど、低体温であろうが、高血圧であろうが、70歳で、汗びっしょりになって働けるのだから、何を気にすることがあるのだと思う。災難に逢う時節には災難に逢うがよく候死ぬ時節には死ぬがよく候これはこれ災難をのがるる妙法にて候良寛さんのような心境で生きられたら最高だろうな。

2025年07月31日

コメント(0)

-

しょせんはお釈迦様の手のひらの上と思った出来事

1988年に中国の旅をした。6月の終わりだった。大阪から鑑真号という船に乗って上海へ。上海で1ヵ月ほど過ごして、船で大連へ。大連から友だち(日本人)が日本語教師をしている延吉という朝鮮族の町へ向かう。列車の切符が取れないので、北朝鮮との国境沿いを走るバスで行くことにした。愚かにも、ぼくは日本の高速バスをイメージしていた。あの当時の中国。そんなことがあるはずがない。荒れた山道を小さなバスが土煙を上げて走る。振動がお尻から頭に抜けていく。まる一日、過酷なバスの旅をして、一泊しては次の日も同じようなバス。さらに一泊して、やっと列車に乗り換えて、友だちが住む町に着く。このとき、バスや列車に乗り合わせた人にずいぶんと助けられた。もし、彼らに会わなければ、小さな村の一角で、先に進む術もわからず、途方に暮れていたかもしれない。友だちと約束した日に到着した。その後、3ヵ月ほど中国を旅したが、移動の難しさは半端ではなかった。切符がとれない。延吉への旅は、4ヵ月の中国の旅の中でも過酷なものだった。なのに、予定通り動けたのは奇跡だった。このときぼくは思った。自分はすごい冒険をしているのだと思っていたが、しょせんはお釈迦様の手のひらの上だったのではないか。テレビの「はじめてのおつかい」ではないが、ぼくを助けるための人があちこちに配置されていて、困らないようにしてくれている。唯物論者だったぼくだったが、このときに、目に見えない大きな力に意識が向いたのだ。このあと、ぼくは気功のことを知ったり、人生の師である中川雅仁先生、帯津良一先生との出会いという、大きな節目が待っていた。

2025年07月30日

コメント(0)

-

必ず助けてもらえる

何かあったとき、必ず助けてもらえると信じられる人は強い。昨日書いたように、親に助けてもらうのもいい。しかし、親では限りがある。だから、神様とか守護霊様のような存在がいて、困ったときには助けてくれると考えてみたらどうだろうか。いるかどうかわからないものに頼れるか!そうかもしれない。だけど、自分の来た道を振り返ってみるといい。困ったとき、大ピンチに陥ったとき、思わぬことで助かったことがあるのではないか。事故に巻き込まれるのを未然に防ぐことができたりもしたのではないか。だいたい、今、生きていること自体がすごいこと。自分の力だけでここまできたと思っているなら、それは傲慢というものだろう。ぼくの考えだけど、人は何のために生きているのか。生かされていることを知るためじゃないか。神様と言われる、大きな力の存在を知るためじゃないか。だから、日々、いいこと悪いこと、いろんなことが起こってくる。日々の出来事をかみしめて、自分の力を超えた何かがあるぞと気づくのが、ぼくたちの生きる目的ではないか。何か大きな力があると感じられたら、困ったときは助けを求めればいい。ただ、自分の都合のいい形での助け船かどうかはわからない。大きな力というのは、ぼくたちよりもはるかに巨大な視野をもっているから。なんでこんなひどい目に合わせるのだと思うようなことが、自分のすごい成長につながることだってあるわけだ。でも、とにかく助けてほしいときには、素直に「助けて」と言った方がいい。

2025年07月29日

コメント(0)

-

困ったことがあったら親が助けてくれる幸せな人

困ったことがあったら助けてくれる親がいる人と、つらいことがあっても自分で解決しないといけない人がいる。どちらが幸せだろうか?苦労は買ってでもしろという教えがある。それからすれば、後者の方がいいのだろう。ただ、時代は前者に流れていると、ぼくは思っている。がんばりや苦労や努力は、前時代的な価値観ではないか。赤ん坊や幼児のとき、親に手を差し伸べてもらわないと生きていけない。親を信じているから心配も不安もない。だから、あんなに純粋。魂がゆがんでないわけだ。ああいう魂でいられる人は幸せではないだろうか。現実世界を生きるには、純粋だけではいけない。その通りだけれども、なんで、大人になると嘘をついたり、人を傷つけたりするのだ。その方が幸せなのか。これまではそうだったかもしれない。人をだましたり傷つけて、自分だけが金持ちになったり、出世したり。それでいいならそれでいい。そうじゃない世の中にならないと、人類はもう終わりだよ。正直者がバカを見ない世の中で生きる子を育てたいと思ったら、魂を歪ませないこと。そのためには、赤ちゃんのように、親が精いっぱい手助けしてあげること。いくつになっても。親が動ける限り、子どもを助ける。それが、子どものためであり、親のためにもなる。そういう時代に足を踏み入れつつあると、ぼくは感じている。

2025年07月28日

コメント(0)

-

得意なこと好きなことをしていればいい時代に

「私、自信がないんですよね」20代の女性から相談された。目標をもって仕事をしているのだけれども、本当に自分にできるのか、身の程知らずの目標ではないのか、次々と疑問が出てくるのだそうだ。「自信満々の人なんておらへんよ。俺だって自信ないよ。俺の経験から言えば、自信があるように見える人も、そういう振りをしているだけ。内心ではおどおどしているもんや」「人と比べるな」とよく言われるけれども、人のことを気にせずに生きている人だっていない。人の話を聞いたり、自己啓発の本を読んだりして、だれもできないことを(話している人も著者も)、そうしないといけないと思ってしまって、悩んでいる人はけっこう多い。ぼくから見ると、彼女は、よくがんばっていて、日々前進している。センスもあるから、このままで絶対にうまくいくはずだ。「だけど、私はあまり苦労も努力もしていないんですよ。まわりの人たちは、大変な状況を乗り越えて、目標を達成している人が多いし、私みたいに甘いことではダメかなって思ったりします」光の子の話を思い出した。「これまでの夜の時代は、苦労やがんばり、努力が大事だとされてきました。これからの昼の時代は、自分の好きなこと、やりたいことをやっていればいいのだから、まわりから見ればがんばっていることであっても、自分ではそう感じないようになります」確か、そんな話をしてくれたはずだ。ある分野で突出した活躍をしているアーティストに聞いたことがある。ぼくから見たら、とても真似ができないような努力をしている。売れない時期もあって、苦労もしたはずだ。「自分のやっていることつらいと思ったことありますか?」「もちろん、これでいいのだろうかと悩んだことはありました。でも、やってて楽しいし、夢中になっているから、悩みも忘れてしまいます」といった話をしてくれた。ドジャースの大谷がいい例ではないか。傍から見れば大変な努力、苦労もしているし、悩みもあっただろうが、本人にとってはすべて楽しみになっているわけだ。「俺はこんなにも苦労したんだ」大変だったとは思う。その時代には必要なことだったと思う。しかし、若い人たちにそれを強いてはいけない。一日中夢中になってできることを探すこと。探さなくても目の前にあるのだから、気づくことかな。そうすれば、苦労も努力もがんばりも、みんな楽しいことになるのだ。

2025年07月27日

コメント(0)

-

好きなことばかりして生きるという生き方

うちの長女は、好きなことは夢中になってやるけれども、やりたくないことはやらない。徹底している。たとえば、掃除が苦手。自分の部屋は荷物だらけ。しかし、ヤギやワンコは好きで、彼らの住処はていねいに掃除してあげている。編み物が好きで、朝から晩までやっていても苦にならない。困ったものだと思っていたが、光の子の話を聞いて、ひょっとしたらこの子は高いレベルの星から来ているのではと思えるようになった。「苦手は克服しなさい」というのが地球のルール。学校でもよく言われた。しかし、もっと星が進化すると、それぞれが得意なこと、好きなことをやっていれば、社会が回っていくようにできている。だから、住民は好きなこと、得意なことばかりやっている。苦手なことに取り組んで、ストレスをためて生きるよりも、はるかにレベルの高い社会だと、ぼくは思う。苦手なことを克服しないと成長しないと教えられてきたけれども、果たしてそうだろうか?得意なこと、好きなことであっても、もっと上手にできないかと試行錯誤する。ときには、壁にぶち当たることもあるだろう。そんなとき、苦手なことだと、だいたい放り投げてしまう。でも、好きなことだったら、もうちょっとがんばろう、こうしたらいいのではと、前向きに取り組むことができるはずだ。得意なことばかりをやっていればいい星から来た人は、地球に来ても、その癖が抜けない。実は、地球人は、そういう人を見たとき、あの子は好きなことしかしないと非難するのではなく、好きなことに夢中になっている姿から、何かを学ばないといけないのだ。

2025年07月25日

コメント(0)

-

山梨では桃が不作だとか

今年は桃が不作だそうだ。山梨で4年ほど過ごして、ぼくにとってはとても身近な果物となった。自分でも栽培してみた。1年目は、無農薬で驚くほどおいしい桃ができた。しかし、2年目、3年目、4年目は大失敗。そんな思い出がある。山梨では桃とブドウはもらうものと言われている。近所でベテラン農家がおいしい桃やブドウをたくさん作っている。ときどき、「これ食べて」ともってきてくれる。ぜいたくな話だが、去年までの4年間、桃もブドウもあきるほど食べた。シャインマスカットという高級ブドウ。たくさんもらって食べた。懐かしく思い出される。高校を卒業してから、県で言えば、愛知県、富山県、東京都、埼玉県、山梨県に住んだ。住んだわけではないが、妻が北海道(札幌)なので、毎年2回は行っていた。去年、故郷の三重県に戻ってきた。どこも思い出がいっぱいだ。元気なうちに、自分の足跡を追ってみたいものだ。

2025年07月24日

コメント(0)

全6006件 (6006件中 1-50件目)

-

-

- 徒然日記

- 秒速 コスモナウトは良かったな で…

- (2025-10-12 18:09:59)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 重盛さと美「コーヒーなんてどこで頼…

- (2025-10-12 23:00:04)

-