PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

コメント新着

キーワードサーチ

アフガニスタン

で井戸を掘っていた医者、 中村哲

の悲報が流れてきました。と、ほぼ同時に 「憲法九条は中村さんを守らなかった」

という趣旨の、心ない発言が、ネット上で飛び交っているのを目にしました。 「憤り」

を通り越えて、 「哀しみ」

しか浮かばない 「やるせなさ」

を感じました。

アフガニスタン

で井戸を掘っていた医者、 中村哲

の悲報が流れてきました。と、ほぼ同時に 「憲法九条は中村さんを守らなかった」

という趣旨の、心ない発言が、ネット上で飛び交っているのを目にしました。 「憤り」

を通り越えて、 「哀しみ」

しか浮かばない 「やるせなさ」

を感じました。

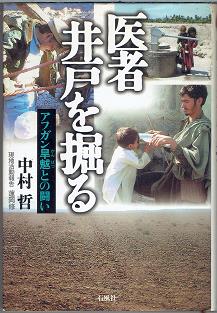

中村哲 の、何冊目かの著書 「医者井戸を掘る」(石風社) がここにあります。風土病化して蔓延する 「ハンセン病」 の治療のボランティア医師として、 1983年 にパキスタン、ペシャワールに渡り、以来、十数年、戦火を避けて逃げてくるアフガニスタンの人たちの悲惨を目の当たりにし、ついに、土木作業である 「井戸を掘る」 ことを決意した 中村哲 と ペシャワール会 の、 西暦 2000 年から 2002 年にかけて 、ほぼ、二年間の活動報告書です。

それから二十年、活動は続いていますが、医者が井戸を掘る、現場の苦闘を伝える、最初のドキュメンタリーといっていい本です。

中村哲 の活動を伝える書物はたくさんありますが、この一冊を読んでいただくだけでも、ネット上に垂れ流されている発言が、命がけで他国の、貧しい人々を助けようとしながら、志半ばにして凶弾に倒れた 「人間」 に対して口にするべき言葉ではないことは理解していただけると、ぼくは思います。

2001 年 、 「正義のクルセイダー」 を標榜した、 アメリカ軍によるアフガニスタン空爆 は開始される直前、日本の外務省による指示で、国外退去を余儀なくされた 中村哲 の発言があります。現地のスタッフに向けられた別れの挨拶です。本書に挿入されている、 石風社 の 「石風」 というパンフレットにある記事です。

続けて、帰国した 中村哲 が見た 「日本」 に対する感想が続けられています。 「諸君、この一年、君たちの協力で、二十数万名の人々が村を捨てず助かり、命をつなぎえたことを感謝します。今私たちは大使館の命令によって当地を一時退避します。すでにお聞きのように、米国による報復で、この町も危険にさらされています。しかし、私たちは帰ってきます。 PMS (ペシャワール会医療サービス)が諸君を見捨てることはないでしょう。 死を恐れてはなりません。 しかし、私たちの死は他の人々のいのちのために意味をもつべきです。緊急時が去った暁には、また、ともに汗して働きましょう。この一週間は休暇とし、家族退避の備えをしてください。九月二十三日に作業を再開します。プロジェクトに絶対に変更はありません。」

長老らしき人が立ち上がり、私たちへの感謝を述べた。

「みなさん。世界には二種類の人間があるだけです。無欲に他人を想う人。そして己の利益を図るのに心がくもった人です。 PMS はいずれかお分かりでしょう。私たちはあなたたち日本人と日本を永久に忘れません。」

これは既に決別の辞であった。

2001 年九月 に、やむなく帰国した 中村哲 は、 十月一日 には、もう、 ペシャワール に戻り、米・英軍が空爆を始めた 十 月 七 日の二日後に アフガニスタン に入国し、空爆難民のための食糧の配給のボランティアを開始しています。 帰国してから、日本中が湧き返る 「米国対タリバン」 という対決の構図が、何だか作為的な気がした。淡々と日常の生を刻む人々の姿が忘れられなかった。昼夜を問わずテレビが未知の国「アフガニスタン」を騒々しく報道する。ブッシュ大統領が「強いアメリカ」を叫んで報復の雄叫びを上げ、米国人が喝采する。湧きだした評論家がアフガニスタン情勢を語る。これが芝居でなければ、皆が何かにつかれているように見えた。私たちの文明は大地から足が浮いてしまったのだ。

全ては砂漠のかなたに揺らめく蜃気楼のごとく、真実とは遠い出来事である。それが無性に哀しかった。アフガニスタン!茶褐色の動かぬ大地、労苦を共にして水を得て喜び合った村人、井戸掘りを手伝うタリバンの兵士たちの人懐っこい顔、憂いを称えて逝った仏像…尽きぬ回顧の中で確かなのは、漠々たる水なし地獄の修羅場にもかかわらず、アフガニスタンが私に動かぬ「人間」を見せてくれたことである。「自由と民主主義」は今、テロ報復で大規模な殺戮戦を展開しようとしている。おそらく、累々たる罪なき人々の屍の山を見たとき、夢見の悪い後悔と痛みを覚えるのは、報復者その人であろう。瀕死の小国に世界中の超大国が束になり、果たして何を守ろうとするのか、私の素朴な疑問である。 2001 ・ 9 ・ 22

その間、 日本政府 は 「テロ対策特別措置法」 を成立させ、 憲法九条 に抵触する可能性の高い、自衛隊のインド洋派遣、海外派兵を断行しています。 アメリカ大統領ブッシュ によって始められた 「正義の戦い」 がいかに、正当な根拠に欠けた愚かな振る舞いであったかは、アメリカでは、 2018 年 に公開された映画、たとえば、 「新聞記者たち」 や 「バイス」 が暴露していますが、日本の中では、きちんと批判しているメディアは、あまり見かけません。

この十数年、 中村哲 が、上記の発言の中で指摘している、 「夢見の悪い後悔と痛み」 を反省として発言する政治家など、もちろん、この国には一人もいませんでした。

モラルも見識もない権力が、アメリカの御機嫌取りのように、今年も海外派兵を繰り返そうとしています。まさに、九条をないがしろにするこういう政策が、命を張って弱者を助け続ける 「人間」 を背後から撃つような、愚かな仕打ちである自覚など、残念ながら、何処にも感じらません。

本書をお読みになれば、 「井戸掘り」 としては全く素人のボランティアたちが、知恵をしぼり、肉体を酷使し、一人、また、一人と、現地の人々に生きる希望を与えていく様子が手に取るようにわかります。毎日、毎日の活動が、大地の姿を変えていく感動がここには記録されています。 「アフガニスタン社会の実相」 、 「タリバンと民衆との関係」 、 「バーミヤンの仏像破壊の真相 」、 「空から米軍によって投げ落とされる食糧を信用できないと焼き捨てる民衆」 、印象的な報告が随所に記されています。

中でも面白いのは、実際に井戸を掘る技術や、水路を作る工事の実況です。 アフガニスタンの人々 が、何故、 中村哲 をはじめとする日本人ボランティアを信用し、その死に涙するのか、その実況を読めば、おのずと納得がいくと、ぼくは思いました。( S )

追記2019・12・12

「中村哲ってだれ」

・ 「人は愛するに足り、真心は信ずるに足る」

・ 「空爆と『復興』」

はそれぞれここからどうぞ。

「バイス」

・ 「記者たち」

も題名をクリックしてください。

追記2022・09・27

以前、テレビで放送された「荒野に希望の灯をともす」というドキュメンタリーの「劇場版」が、元町映画館で上映されているのを観てきました。生きて、動いている中村哲の姿に、感無量でした。

こんな人がいたという 事実

を見失わないこと、次の世代に伝えること、は、ぼくにもできるかもしれないと思いました。

苦難の続く作業の中で、絶望的な表情を浮かべている仲間に 「ここで生きている人たち一人一人が心に灯をともせば何とかなる。」

とアジッている、いや、説得している姿が心に残りました。出来れば、是非ご覧ください。

ボタン押してね!

にほんブログ村

-

週刊読書案内 山里絹子「『米留組』と沖… 2023.09.04

-

週刊 読書案内 米本浩二「魂の邂逅」(… 2023.03.18

-

週刊 読書案内 渡辺京二「未踏の野を過… 2023.01.31