PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

コメント新着

キーワードサーチ

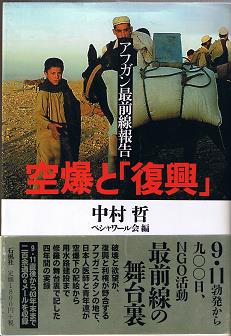

中村哲「空爆と復興」(石風社)

15年ほど昔、高校生の皆さんに教室で配っていました。もう、いい年の教員でしたが、教科書の外の世界に目を向けてほしいと願っていたようです。その 「読書案内」

を 「2004年書物の旅」

と称して投稿しています

。下の記事は、その案内を2020年に書き直して投稿したものです。

※ ※

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※

※ ※

※

2020

年 1

月

、再び戦争が始まりかかっています。そんな現場に軍艦を派遣するという事態が起こりつつあります。 「あの国は敵の仲間だ。」

と考える人がいることに何の配慮もない愚かしい政策が、やっていることを隠すことでようやく体面を保っているような政治権力によって実施されようとしています。

2004

年に出版された

この本は 2001

年に始まった米軍によるアフガニスタン空爆の最中から、 2003

年にかけての最前線の現場で活動するスッタフの皆さんの報告集です。中には 中村哲

の国会での 「自衛隊の派遣は有害無益」

という発言も全文掲載されていますが、その言葉を今、もう一度思い出すことから 2020

年の「読書案内」

を始めたいと思います。

2002

年の 7

月に書かれた 「復興という名の破壊」

という文章の中に、こんな言葉があります。

「もう、これくらいで放置していただきたい」というのが一言で述べ得る感想である。現在のアフガニスタンの状況は、大の大人が寄ってたかって、瀕死の幼な子を殴ったり撫でたりしているのに似ている。この一年間、私たちにとって聖歌といえるものは、「情報化社会」が必ずしも正しい事実を知らせず、むしろ、世界中に錯覚を振りまいて、私たちが振り回されることになるのを身にしみて知ったことである。無理が通れば道理が引っ込む。 世界を支配するのは、今やカネと暴力である。

昨年( 2002 年) 九月、米軍の空爆を「やむを得ない」と支持したのは、他ならぬ大多数の日本国民であった。戦争行為に反対することさえ、「政治的に偏っている」ととられ、脅迫まがいの「忠告」があったのは忘れがたい。以後私は、日本人であることの誇りを失ってしまった。「何のカンのと言ったって、米国を怒らせては都合が悪い」というのが共通した国民の合意のようであった。 2003 年 12 月 の 「平和を奪還せよ」 という文章ではこう書き残されています。

だが、人として、して良い事と悪い事がある。人として失ってはならぬ誇りというものがある。日本は明らかに曲がり角に差し掛かっている。日本の豊かさは国民の勤勉さだけによるのではない、日本経済が戦争特需によって復興し、富と繁栄を築いた事実を想起せざるを得ない。そして富を得れば守らねばならなくなる。華美な生活もしたいが、命も惜しいという虫のよい話はない。殺戮行為を是認して迄華美な生活を守るのか、貧しくと堂々と胸を張って生きるのかの選択が迫られていたといえる。「対テロ戦争」は何を守るのか。少なくとも命を守るものではなさそうである。

このところ現地では米軍に対してだけでなく、国連組織や国際赤十字、外国 NGO への襲撃事件が盛んに伝えられています。「アフガン人は恩知らずだ」といって撤退した国際団体も少なくありません。 今回の事態においても、 「私たちの祖先が血を流して得た結論」 であるはずの 「平和」 が失われる危機に、今、直面しているという認識を「私たち」は共有しているのでしょうか。無知と驕り高ぶった臭いのする傲慢が蔓延してはいないでしょうか。

しかし、現地側が当惑するのは、そもそも「復興」が「破壊」とセットで行われ、それも外国人の満足が優先するからです。結局、軍事的干渉は取り返しのつかぬ結果を生みました。人々が生きるための無私な支援なら、どうして武力が必要でしょうか。そのような活動はみなこぞって守ってくれます。私たちは少なくとも地上で、一度も攻撃を受けたことがありません。以前は歓迎された日章旗ですが、「日本政府とは無関係だ」と明言せざるを得ない事情に至りましたが、それでも日本人の誇りというものがあります。

平和とは消極的なものではありません。それは戦争以上に忍耐と努力、強さはいります。「平和」は、私たちの祖先が血を流して得た結論のはずです。弱い者に拳を振り上げて絶叫するのは、人として卑怯かつ下品な行為です。一つの国が軍隊(自衛隊)を動かすことがどんな重大事なのか、おそらく、この愚かさと無関心は、近い将来、より大きな付けを払うことになるでしょう。「日本は既に米国の一州となった」と言われて是非もなく、尊敬されるどころか、攻撃の対象になるのは時間の問題でしょう。ひしひしと迫る破局の予感の中で、アフガニスタンの現状を見て「この償いをどうしてくれる」と言いたいのが実感です。

それでも悲憤を押さえ、「だからこそ自分たちが此処にいるのだ」と言い聞かせ、砂漠化した大地が緑化する幻を見ては、わが身を励ますこの頃であります。

この本の読みどころは、 中村哲 のこうした発言の他に、彼とともに 「平和を奪還」 する仕事に携わっている、現場のスタッフの皆さんの生の声が収録されているところだと思います。 460 ページにわたる大部の本ですが、手に取ってご覧になってはいかがでしょうか。

追記2020・01・12

中村さんについて 「中村哲ってだれ」 ・ 「医者井戸を掘る」 ・ 「人は愛するに足り、真心は信ずるに足る」 という投稿にはそれぞれ表題をクリックしてください。読んでいただければ嬉しいです。

追記2020・02・16

ロッキン・オンの 渋谷陽一さん が 「中村哲」のインタビュー を公開しました。是非お読みください。

ボタン押してね!

ボタン押してね!

-

週刊読書案内 山里絹子「『米留組』と沖… 2023.09.04

-

週刊 読書案内 米本浩二「魂の邂逅」(… 2023.03.18

-

週刊 読書案内 渡辺京二「未踏の野を過… 2023.01.31