PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

コメント新着

キーワードサーチ

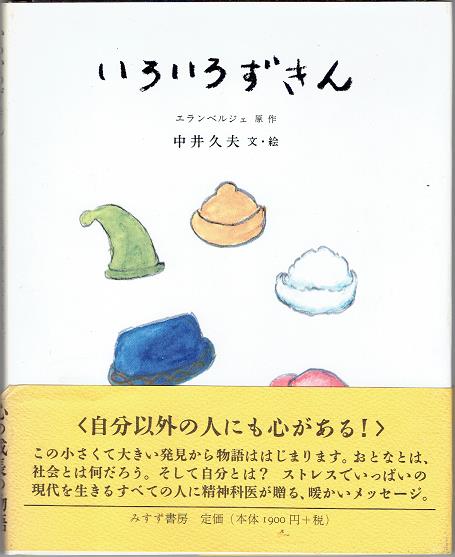

精神科のお医者んの 中井久夫さん が、フランスのお医者さんの エランベルジェさん の童話に、自分で挿絵を描いた絵本があります。 「いろいろずきん」(みすず書房) という題です。絵本の最初のページで、原作者の エランベルジェさん がこの童話を書いた動機をこんなふうに話しています。

かわいいまごたちへ この絵本には 「黄色」・「白」・「バラ色」・「青」・「緑」のずきん 、帽子ですね、を着た少年や少女が登場します。その子供たちが、いろんな夢を見たり冒険したりする五つの物語が入っています。

きみたちに赤ずきんの話をしたら

「赤ずきんしかいないの?青ずきんがいないのはおかしい、

もっといろいろな色のずきんががあるはずだ」と言ったね。

そりゃそうだ。どうして気がつかなかったのだろう。

そこで、いろいろな色のずきんの話をさがした。

どこかにあったかって?

それよりも、まず、読んでくれたまえ。

ちょっと 「青ずきん」 の冒険のシーンを紹介しますね。

青ずきんは、ボートをじぶんで動かしてみたくなりました。杭から綱をほどいて、海にうかべました。オールを動かし見ますと、ちゃんとボートは動きます。「わたしだって、できる」と青ずきんは、ボートをこいで、岸からはなれてゆきました。 さあ、 「青ずきん」 にはここから、どんな冒険が待っているのでしょう。それは、この絵本を手に取って確かめてください。

はっと、気がつくと、沖に出ていました。岸は小さく小さく見えます。ボートの向きを変えようと思いましたが、どうしたらよいかわかりません。吹く風も、海の水の流れも、ボートをどんどん岸とは反対の方向に流します。そのうち波が出てきて、ボートはおもちゃのようにふりまわされました。

特別に大きな波がやってきて、もうだめだ、と目をつむったとき、海が急におだやかになりました。イルカが歓迎するようにまわりを飛びはねました。

絵本の最後には、翻訳して絵を描いた 中井久夫さん の丁寧な解説がついています。「五人のずきんたち」について、精神科のお医者さんらしい優しく丁寧な解説です。ぼくはその最後に 中井さん がこう書いているの惹かれました。

どのずきんも、話の終わりには「いい子」になったようにみえますが、精神的には一まわり大きくなり、自立し、成長しています。 人と人との関係には「向こう側」と「こっち側」があるということを穏やかに語っている、このニュアンスがぼくは好きなんです。ちなみに、文中の アリエス というのは、 「子供の誕生」(みすず書房) を書いた歴史家 フィリップ・アリエス のことですが、いづれまた 「案内」 したいと思っている人ですね。

また、「いろいろずきん」は。子どもの目にうつる大人のすがたが成長につれて変わる物語でもあります。 アリエス は、大人による 「子どもの発見」 という本を書きましたが、これは、子どもによる 「大人の発見」 の本です。大人が読む意味もあるでしょう。

最後に原作者 エランベルジェ については、 中井久夫さん のこの解説をお読みください。

原作者 アンリ・フレデリック・エランベルジェ ( 1905-1993 )は精神医学者で精神医学史家です。南アフリカのザンベジ川上流に、スイス系フランス人宣教師の子供として生まれ、豊かな自然の動植物と共に幼年時代を過ごしました。九歳の時、突然、ヨーロッパに送られて教育を受けますが、第一次世界大戦によって親との連絡が立ち切れたまま、中学を終え、教養課程で歴史を学んでから、パリ大学医学部を出て精神科医となります。ロシアから亡命してきた夫人と結婚したエランベルジェは生活のため西フランスの小さな町で開業し、その土地の風俗や迷信がアフリカと変わらないのに気づきます。そういう経験が、全部、この童話の栄養になっているでしょう。

なお、彼は、 1979 年に日本に来て、多くの人と親交を結びました。わたしもその末席に連なっていました。

挿絵は、主に主人公の目から見たように書こうとしました。精神科医が相手の身になろうとつとめるのと同じでしょうか。

余談ですが、我が家のこの本は チッチキ夫人

の宝物です。あだやおろそかに扱うことは許されません。表紙の裏には著者直筆のメッセージとサインがあるのですから。

追記2022・05・28

最近 「カモンカモン」

という映画を観ていて思い出しました。子供らしさや素直な子供、成長や発達、保護したり教育したりという子供理解も大切かもしれませんが、同じ社会の中で大人と同じ人間として生きている子供を忘れているのではないかという問いかけを感じたからです。

アリエス

の 「子どもの誕生」(みすず書房)

の案内を、とか言っていましたが、読み直すことさえできていません。普通の人間の普通の生活の中の感情や死生観を歴史として書いた アリエス

が最後に残したのは 「死の歴史」(みすず書房)

ですが、もう一度、その2冊を読み直したいと思っています。

追記2023・01・19

中井久夫さん

のお仕事の中で、ご本人の医者としての論文や、エッセイはすぐに手に取ることができるわけですが、難儀なのが翻訳です。サリバンやエランベルジェなどの海外の精神科医の仕事の翻訳、カバフィスはじめとするギリシアの詩や、ヴェレリーの詩の翻訳なんかは、著作集を確認したわけではありませんが、意識して探さないと気付けないかもしれません。 中井久夫

という人の大きさというか深さというかがが翻訳の仕事にはあるような気もします。ここで案内しているのは子供向けの絵本で、エランベルジェの翻訳ですが、内容は 中井久夫さん

のオリジナルなんじゃないかという気もします。マア、一度、探して手に取ってみてください。

ボタン押してね!

にほんブログ村

-

週刊 読書案内 ロバート・ウェストール… 2023.12.17

-

週刊 読書案内 工藤直子「工藤直子全詩… 2023.08.04

-

週刊 読書案内 伊藤比呂美訳・下田昌克… 2023.07.23