PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(103)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(107)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(24)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(29)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

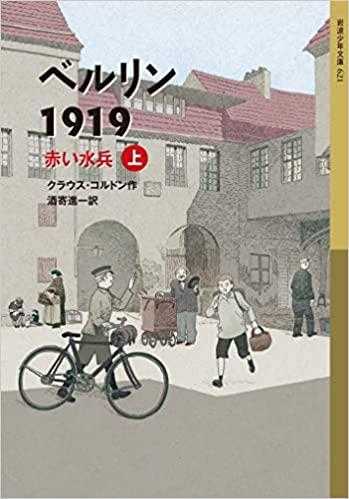

クラウス・コルドン「ベルリン1919(上)」(酒寄進一訳・岩波少年文庫)

ドイツ

の作家 クラウス・コルドン

という人の 「ベルリン1919(上・下)」

(岩波少年文庫)

を読んでいます。

「ドイツ・11月革命」 といって、その顛末が浮かぶ人はほとんどいないと思いますが、 1918年「キール軍港」 の蜂起に始まり、 ドイツ帝国 を倒した革命が、半年ほどの間に、映画でいえば 「アンチ・クライマックス」 な、しかし、歴史的に振り返れば、ドイツの共産主義者やドイツの労働者にとって 「悲劇」 であることは間違いない結末を迎えたことに、憤りを感じる「青春時代」を過ごした シマクマ君 は、子供向けの叢書のシリーズという気安さも手伝って、読み始めたのでした。

訳者は 酒寄進一 という方ですが、 「あとがき」 でこんなふうに解説しています。

本名は ヘルムート・ゲープハルト で家族は工場で働く母親、上巻の途中で、片腕を失った 「傷病兵」 として復員した父親、6歳になる 妹のマルタ 、まだオムツがとれない ハンス坊や の5人です。 ヘレ には、もう一人弟がいましたが2年前にインフルエンザで亡くなっています。

その中学生 ヘレ君 が、第1次世界大戦下の貧困と飢餓にあえぎ「革命」と「反革命」がせめぎあう動乱のベルリンの街で暮らしている様子が克明に描かれていました。

妹マルタ や 乳飲み子ハンス坊や の世話をしながら、薪を拾いジャガイモを盗む生活の中で、復員した父や貧民街で生きる労働者の革命運動の世界に潜り込み、やがて、 「真の革命」 に目覚めていくというストーリーですが、社会に対して真っすぐな疑問を持つ中学生という ヘレ君 の設定は、65歳を超えた老人をワクワクさせるに十分の展開で、 上巻 を読み終わりました。

シマクマ君 にとって、この作品のクライマックスは、上巻も終わりに近づいた 「友と敵」の章 の半ば、あの ローザ・ルクセンブルグ が登場するこのシーンでした。

この記事を読んでくださる読者の方の大半も、こうして引用して、喜んでいる シマクマ君 の興奮はご理解いただけないでしょうが、70年代に 「ドイツ革命」 や 「ロシア革命」 がおもしろくて仕方がなかった 「青春」 を過ごした人間にとって ローザ・ルクセンブルグ はあこがれのスターなのです。

なぜ、彼女がスターなのか。それは 1918年 、12月のベルリンの街に登場したローザ・ルクセンブルグの彗星のような生涯に、その原因があります。まあ、そのあたりについては、下巻の 「怒り」の章 で明らかになるはずです。

上巻 を読み終えて感じたことが二つあります。

一つは、はたして、今、現在、わたしたちの国の中学生や高校生が、この 「歴史小説」 をワクワクしながら読み切れるのだろうかということです。ご都合主義の歴史解釈が大手を振ってまかり通る時代の深刻な犠牲者は、10代の子供たちだと思います。若い人たちは、自分たちの社会の歴史に対してさえ、興味を失っていないでしょうか。100年も昔の出来事ですが、1918年のベルリンの街で、実に生き生きと「革命」を生きていた、同世代の少年の姿は、2020年の10代の人たちの心に届くのでしょうか?なんだか心もとないなあというのが、さびしい実感でした。

で、二つ目です。 「下巻」 を読み始めることがなかなか出来ません。いや、読むんですが、ここから起こる悲劇が、どんな風に描かれるのか、ドイツ革命の悲劇を ヘレ君 はどう生きるのか、どうにも書き換えようのない歴史的事実を、あらかじめ知っているというのはつらいものですね。

読み終えたら、また報告しますが、なんとなく手間取りそうですね。

「ドイツ・11月革命」 といって、その顛末が浮かぶ人はほとんどいないと思いますが、 1918年「キール軍港」 の蜂起に始まり、 ドイツ帝国 を倒した革命が、半年ほどの間に、映画でいえば 「アンチ・クライマックス」 な、しかし、歴史的に振り返れば、ドイツの共産主義者やドイツの労働者にとって 「悲劇」 であることは間違いない結末を迎えたことに、憤りを感じる「青春時代」を過ごした シマクマ君 は、子供向けの叢書のシリーズという気安さも手伝って、読み始めたのでした。

訳者は 酒寄進一 という方ですが、 「あとがき」 でこんなふうに解説しています。

本書は クラウス・コルドン の 「転換期三部作」 の第一作にあたります。原題は 「赤い水兵 あるいはある忘れられた冬」 です。邦題からわかるとおり、 1918年 から 1919年 にかけての 冬のベルリン が舞台になります。 これが、本書 「ベルリン1919」 の大まかなあらすじですが、もう少し捕捉すると、主人公は 「ヘレ」 という愛称で呼ばれる中学生で、ドイツの中学校といえば 「ギムナジウム(中高等学校)」 を思い浮かべる人もいらっしゃるかと思いますが、彼は庶民の子供たちが通う市立中学校の13歳の男の子です。

第一次世界大戦の末期である 1917年11月 、敗色の濃かったドイツ帝国で、水兵が戦争を終わらせるために蜂起し、それがきっかけで ドイツ革命 がおこり、帝政が倒れることになります。しかし革命は成功と同時に歯車が狂いはじめ、ベルリン市街戦へと発展します。そうした目まぐるしい時代のうねりに翻弄される人々の姿が、ベルリンの貧民街に住む ゲープハルト一家 を通して克明に描かれます。

本名は ヘルムート・ゲープハルト で家族は工場で働く母親、上巻の途中で、片腕を失った 「傷病兵」 として復員した父親、6歳になる 妹のマルタ 、まだオムツがとれない ハンス坊や の5人です。 ヘレ には、もう一人弟がいましたが2年前にインフルエンザで亡くなっています。

その中学生 ヘレ君 が、第1次世界大戦下の貧困と飢餓にあえぎ「革命」と「反革命」がせめぎあう動乱のベルリンの街で暮らしている様子が克明に描かれていました。

妹マルタ や 乳飲み子ハンス坊や の世話をしながら、薪を拾いジャガイモを盗む生活の中で、復員した父や貧民街で生きる労働者の革命運動の世界に潜り込み、やがて、 「真の革命」 に目覚めていくというストーリーですが、社会に対して真っすぐな疑問を持つ中学生という ヘレ君 の設定は、65歳を超えた老人をワクワクさせるに十分の展開で、 上巻 を読み終わりました。

シマクマ君 にとって、この作品のクライマックスは、上巻も終わりに近づいた 「友と敵」の章 の半ば、あの ローザ・ルクセンブルグ が登場するこのシーンでした。

人だかりのなかにとても小柄な女性が立っていて、近くにやって来た水兵たちに親しげにほほえみかけた。その女性は、壁にはられた一枚のポスターの前に立っていた。そのポスターにはこう書かれていた。 もしも、この作品を読む中学生がいたとしても、このくだりを繰り返して読む中学生はいないでしょうね。

労働者諸君!市民諸君!

祖国は崩壊の危機にある。みんなで救おう!敵は外にははいない。内側にいる。スパルタクス団だ。スパルクス団のリーダーを殺せ!リープクネヒトを殺せ!そうすれば、へと羽とパンを手にすることが出来るだろう。

その下には「前線兵士一同」と署名されていた。

「反革命がついに本性をあらわしました」

小柄な女性が大きな声でいった。

「殺人をあからさまに煽るとは、なんという人たちでしょう。(略)」

「あれはローザ・ルクセンブルグだ」 ハイナーがアルノにささやいた。

ローザルクセンブルグ?

ヘレ は小柄な女性を見つめた。青白い顔、白髪まじりの髪、大きな帽子。その名はカール・リープクネヒトとともに語られることが多い。父さんもよくその名を口にする。ローザ・ルクセンブルクは、リープクネヒトとおなじように長いあいだ投獄されていた。そしてベルリンで革命がおこる一日前、ブレスラウの労働者たちによって監獄から解放されたのだ。

この記事を読んでくださる読者の方の大半も、こうして引用して、喜んでいる シマクマ君 の興奮はご理解いただけないでしょうが、70年代に 「ドイツ革命」 や 「ロシア革命」 がおもしろくて仕方がなかった 「青春」 を過ごした人間にとって ローザ・ルクセンブルグ はあこがれのスターなのです。

なぜ、彼女がスターなのか。それは 1918年 、12月のベルリンの街に登場したローザ・ルクセンブルグの彗星のような生涯に、その原因があります。まあ、そのあたりについては、下巻の 「怒り」の章 で明らかになるはずです。

上巻 を読み終えて感じたことが二つあります。

一つは、はたして、今、現在、わたしたちの国の中学生や高校生が、この 「歴史小説」 をワクワクしながら読み切れるのだろうかということです。ご都合主義の歴史解釈が大手を振ってまかり通る時代の深刻な犠牲者は、10代の子供たちだと思います。若い人たちは、自分たちの社会の歴史に対してさえ、興味を失っていないでしょうか。100年も昔の出来事ですが、1918年のベルリンの街で、実に生き生きと「革命」を生きていた、同世代の少年の姿は、2020年の10代の人たちの心に届くのでしょうか?なんだか心もとないなあというのが、さびしい実感でした。

で、二つ目です。 「下巻」 を読み始めることがなかなか出来ません。いや、読むんですが、ここから起こる悲劇が、どんな風に描かれるのか、ドイツ革命の悲劇を ヘレ君 はどう生きるのか、どうにも書き換えようのない歴史的事実を、あらかじめ知っているというのはつらいものですね。

読み終えたら、また報告しますが、なんとなく手間取りそうですね。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 ロバート・ウェストール… 2023.12.17

-

週刊 読書案内 工藤直子「工藤直子全詩… 2023.08.04

-

週刊 読書案内 伊藤比呂美訳・下田昌克… 2023.07.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.