PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

100days100bookcovers no65(65日目)

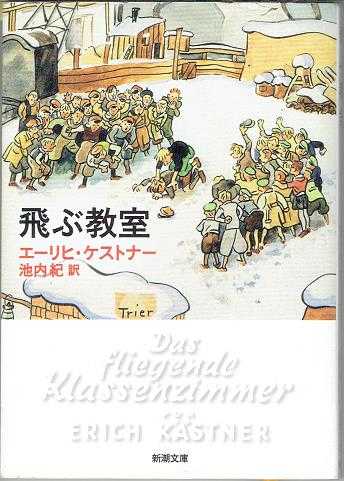

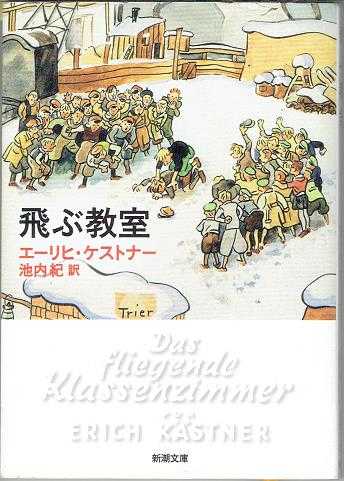

エーリヒ・ケストナー「飛ぶ教室」(新潮文庫)  長らくお待たせしています。いいわけですが、毎日が、あっという間に過ぎ去る日々なのです。忙しいわけではないのです。ちょっと出かけると、もうそれだけで終わってしまうし。家にいても、落ち着かないまま夜なかになっています。

ブックカバー・チャレンジ

は 萩尾望都「ポーの一族」

、 ちばてつや「あしたのジョー」

ときて、 DEGUTIさん

が紹介されたのが 「アウシュビッツを志願した男」

でした。

長らくお待たせしています。いいわけですが、毎日が、あっという間に過ぎ去る日々なのです。忙しいわけではないのです。ちょっと出かけると、もうそれだけで終わってしまうし。家にいても、落ち着かないまま夜なかになっています。

ブックカバー・チャレンジ

は 萩尾望都「ポーの一族」

、 ちばてつや「あしたのジョー」

ときて、 DEGUTIさん

が紹介されたのが 「アウシュビッツを志願した男」

でした。

思い付きの経緯は

エーリヒ・ケストナー「飛ぶ教室」(池内紀訳:新潮文庫)

父親の書棚で見つけた古めかしい 岩波少年文庫 の作家として出会った ケストナー ですが、実は、 「飛ぶ教室」 が 岩波少年文庫 に登場したのは、 「点子ちゃんとアントン」、「エミールと探偵たち」、「二人のロッテ」 なんかの名作といっしょに、 TAMAMOTOさん が以前紹介された 「夜と霧」(みすず書房) の訳者でもある 池田香代子さん の新訳でラインアップされた 2006年 のことのようです。

「飛ぶ教室」 という作品の訳者というのは、今世紀に入って 光文社 の 古典新訳文庫版 の 丘静也さん 、 岩波少年文庫版 の 池田香代子さん 、いちばん最近では、今回紹介している 新潮文庫版 の 池内紀さん なのですが、それ以前のドイツ文学は 高橋健二 という方の十八番で、ぼくたちの世代は ケストナー も ヘルマン・ヘッセ もこの人の訳で読んだはずです。新潮文庫の 「車輪の下」 とかの訳者名とかで覚えていませんか?

で、じゃあ、どこで読んだのか?そもそも読んだことがあるのか?書棚にもないじゃないか。 というわけで、再(?)購入、再講読と進みました。

「うーん、これは、読んだことがないんじゃないか」

ここら、最終章まで、一気ですね。 ちょっと蛇足ですが、 第二の前書き で ケストナー はこんなこともつぶやいていました。

今、読み返して、なるほど 「プチブル的」!。

作品が具体的な社会状況や、 「政治思想」 の外にあることは、そのとおりだと思うのですが、あの時代に 「反ナチス」 、 「反全体主義」 を貫き通した思想性の確かさは、現代に通じる 「普遍性」 をもっているのではないでしょうか。

ちなみに 「飛ぶ教室」 という題名は、 ギムナジウム(中学校) の寄宿生である少年たちが、クリスマスの夜に演じる創作劇の題目にちなんでいます。

どうも、読んだことがあるのか、ないのかは釈然としませんが、今回、妙に懐かしく読んだことは間違いありません。傑作だと思います。

では、復活の YAMAMOTOさん 、よろしくお願いしますね。 (T・SIMAKUMA)

追記2024・04・05

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

エーリヒ・ケストナー「飛ぶ教室」(新潮文庫)

長らくお待たせしています。いいわけですが、毎日が、あっという間に過ぎ去る日々なのです。忙しいわけではないのです。ちょっと出かけると、もうそれだけで終わってしまうし。家にいても、落ち着かないまま夜なかになっています。

長らくお待たせしています。いいわけですが、毎日が、あっという間に過ぎ去る日々なのです。忙しいわけではないのです。ちょっと出かけると、もうそれだけで終わってしまうし。家にいても、落ち着かないまま夜なかになっています。

「うーん、どうしよう。あっそうだ、あれにしよう。」 結構すぐに決まっていたのです。でも、棚をさがしても出てこないので、結局、注文して、到着して、読み直して、と、ぼくらしくもなく律義にやっていて、今日になりました。

思い付きの経緯は

「少年や少女たちの物語」 で、 DEGUTIさん の本の舞台は ポーランド なので少しずれますが、 「舞台がドイツ」 だから、まあ、許容範囲かなということですが、まあ、個人的には小学生の頃に、 「二人のロッテ」 という 「少女の物語」 で出会った(ここははっきり覚えています)、この作家の、この 「少年たちの物語」 は、どこかで読んだはずなのに、内容の記憶が、全くないのは何故だろうという疑問を解きたいという、勝手な理由もあって、 65日目 として紹介することにしたのはこの本です。

エーリヒ・ケストナー「飛ぶ教室」(池内紀訳:新潮文庫)

父親の書棚で見つけた古めかしい 岩波少年文庫 の作家として出会った ケストナー ですが、実は、 「飛ぶ教室」 が 岩波少年文庫 に登場したのは、 「点子ちゃんとアントン」、「エミールと探偵たち」、「二人のロッテ」 なんかの名作といっしょに、 TAMAMOTOさん が以前紹介された 「夜と霧」(みすず書房) の訳者でもある 池田香代子さん の新訳でラインアップされた 2006年 のことのようです。

「飛ぶ教室」 という作品の訳者というのは、今世紀に入って 光文社 の 古典新訳文庫版 の 丘静也さん 、 岩波少年文庫版 の 池田香代子さん 、いちばん最近では、今回紹介している 新潮文庫版 の 池内紀さん なのですが、それ以前のドイツ文学は 高橋健二 という方の十八番で、ぼくたちの世代は ケストナー も ヘルマン・ヘッセ もこの人の訳で読んだはずです。新潮文庫の 「車輪の下」 とかの訳者名とかで覚えていませんか?

で、じゃあ、どこで読んだのか?そもそも読んだことがあるのか?書棚にもないじゃないか。 というわけで、再(?)購入、再講読と進みました。

今度こそ、正真正銘のクリスマス物語を描く。本来なら二年前、とっくにできていたはずなのだ。遅くとも昨年の内に書き終えていた。だが、世の常のことだが、いつも何かしら邪魔が入る。とうとうおふくろに言われた。「今年も書かないようなら、クリスマスプレゼントはあきらめてもらいます」 ハイ、これが、 「第一の前書き」 の冒頭です。

これできまった。私は大いそぎで荷造りにかかった。テニスのラケット、水着、緑の鉛筆、山のような原稿用紙、それをトランクに詰め、母ともども大汗をかいて、息もたえだえに駅に来て、ハタと考えた。

「さて、どこへ行く?」

おわかりだろうが、夏の真っ盛りにクリスマス物語を書くのは、至難のワザなのだ。いったいどこに腰を据えて書けばいい?

「身を切るように寒かった、雪が降りしきっていた。窓から外をながめたとき、ドクター・アイゼンマイアー氏の両の耳たぼが凍りついた」

果たしてこんなことを、人々が焼肉状にプールのほとりに寝そべり、熱射病寸前といったなかで、たとえペンに集中しようとも、書けるものかどうか。書けようはずがない!そうだろうが。

女性はとかく現実的である。母は奥の手を心得ていた。つかつかとキップ売り場へ行くなり、駅員にやさしくうなずきかけた。

「おたずねします、どこへ行けば八月に雪がありましょうか?」

「北極に行くんだね。」

駅員はつい言いそうになったが、私の母だと気が付いて、からかい口調は飲みこみ、丁寧に答えた。

「ツークシュピッツェの峰でしょうね、ケストナーさん」

「うーん、これは、読んだことがないんじゃないか」

ここら、最終章まで、一気ですね。 ちょっと蛇足ですが、 第二の前書き で ケストナー はこんなこともつぶやいていました。

立派なおとなが自分の幼いころのことを、こんなにもきれいさっぱり忘れられるものだろうか?子供がおりおり、いかに深い悲しみと不幸を味わっているものか、ある日を境に忘れはてる。(だからこの機会に、きみたちに心の底からおねがいしたい。幼いころのことを、けっして忘れないこと!約束してくれるかな?ほんとだね?) ね、 エーリッヒ・ケストナー(Erich Kästner、 1899年~1974年) という作家の 「ユーモアと誠実」 、信用できそうでしょ。ちなみに 「飛ぶ教室」 が書かれたのは 1933年 、 ヒトラー が独裁を始めたその年です。彼の作品は大衆的に支持されていましたが、 ヒトラー 政権下では 発禁処分 になりました。ただ、当時の社会主義的な反ナチ陣営からも 「プチブル的」 という批判を浴びたそうです。

今、読み返して、なるほど 「プチブル的」!。

作品が具体的な社会状況や、 「政治思想」 の外にあることは、そのとおりだと思うのですが、あの時代に 「反ナチス」 、 「反全体主義」 を貫き通した思想性の確かさは、現代に通じる 「普遍性」 をもっているのではないでしょうか。

ちなみに 「飛ぶ教室」 という題名は、 ギムナジウム(中学校) の寄宿生である少年たちが、クリスマスの夜に演じる創作劇の題目にちなんでいます。

どうも、読んだことがあるのか、ないのかは釈然としませんが、今回、妙に懐かしく読んだことは間違いありません。傑作だと思います。

では、復活の YAMAMOTOさん 、よろしくお願いしますね。 (T・SIMAKUMA)

追記2024・04・05

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

追記

ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID

をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 ロバート・ウェストール… 2023.12.17

-

週刊 読書案内 工藤直子「工藤直子全詩… 2023.08.04

-

週刊 読書案内 伊藤比呂美訳・下田昌克… 2023.07.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.