PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: カテゴリ未分類

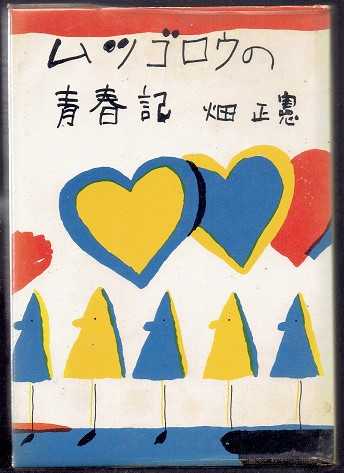

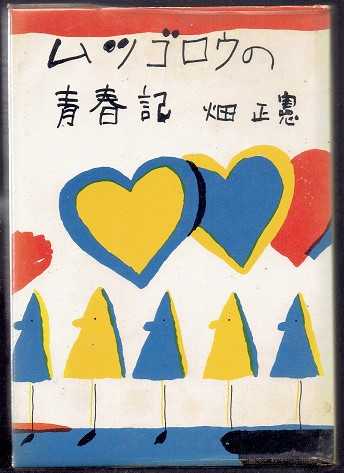

畑正憲「ムツゴロウの青春記」(文藝春秋・文春文庫)

2023年

、だから今年の春のことですが、作家の 大江健三郎

の訃報に続けて、 ムツゴロウさん

こと、 畑正憲

が亡くなったニュースをネットで見つけました。

2023年

、だから今年の春のことですが、作家の 大江健三郎

の訃報に続けて、 ムツゴロウさん

こと、 畑正憲

が亡くなったニュースをネットで見つけました。

ボクは 大江 の作品にであう前に であった人が 畑正憲 でした。 北杜夫 に 「どくとるマンボウ青春記」(新潮文庫・中公文庫) という大傑作がありますが、 高校1年生 の シマクマ君 がはまったのは、まず、この作品で、その中に父親の 斎藤茂吉 の話も出てくるのですが、そのあたりは

こんな書き出しでした。

で、お二人の 青春記 の記述が高校生の シマクマ君 にとっては羨望の対象、雲の上の話だったことは、まず、間違いないのですが、 あこがれ というの、それなりのパワー効果があるもので、それぞれの著者の読書体験の記述を鵜呑みにして、かなりむちゃくちゃな 「読書案内」 にしたことが、考えてみれば、その後の 50年の本好きの暮らし の基礎というか、土台というかになったなあと、今になれば、しみじみと懐かしいわけです。

せっかくですから、それぞれ、お一人ずつ例を挙げれば、 北杜夫 の場合は、やはり トーマス・マン でした。それも、 「魔の山」(岩波文庫) とか 「ヴェニスに死す」 という有名どころではなくて、 望月市恵訳 の 「ブッデンブローグ家の人々」(岩波文庫全3冊) 、 実吉 捷郎訳 の 「トニオクレーゲル」(岩波文庫) でしたね。だって、 マンボウさん がそれを読んだっておっしゃっているわけですからね(笑)。

で、この 「~家の人々」 は高校時代の シマクマ君 にはシリーズ化していったわけで、 ロジェ・マルタン・デュ・ガール の 黄色い本 、 「チボー家の人々」(白水社・全5巻) を経て ドストエーフスキイの「カラマーゾフの兄弟」(岩波文庫・全4巻) へと進んでいって、終着駅は 「楡家の人々(上・下)」(新潮文庫) だったりしたわけで、、所謂、 一族もの への執着は今でも続いています(笑)。

もう一度、今、この年になって考えてみればですが、どの作品も、もちろん、 北杜夫 のそれも、それぞれの作家の 最高傑作 といっていいわけで、高校生としては、なかなかな読書体験で、拍手してあげたくなりますね。

で、 ムツゴロウさん ですが、こちらの方も、 博覧強記、乱読、多読の高校生活 ぶりで、あれこれ大量の作品紹介が出てくるのですが、読書案内として忘れられないのが 高木貞治 という数学者の 「解析概論」(岩波書店) という本でした。数学の世界では、かなりな名著らしいですが、 500ページ を超える 大判の大著 でしたが、 但馬 の田舎者だった シマクマ君 は、この本を 京都の河原町 の 駸々堂 (たしか三条の手前あたりにあった)だかまで買いだしに行って手に入れたのでした。

繰り返し格闘したイメージはありますが、 わかったという記憶はありません 。自分が馬鹿だということをしみじみと実感させてくれた本でしたが、大学生1年生の時に、のちに都立大学のシステム工学だかの先生になった、高校時代からの友人が持って帰っていったことはよく覚えています。

ちなみに、 1970年 代の初めころ、この、売れるはずのない 「解析概論」 が妙に売り上げを伸ばしたことがあったそうで、不思議に思った編集者が調べてみると、 「ムツゴロウの青春記」 の影響であることが分かったとかいうことをどこかで読んだ気がしますが、まあ、世の中には同じような おバカ がいるものだとちょっと哀れな気分になった記憶がありますね(笑)。

考えてみれば、 50年前の読書体験 です。 「ムツゴロウの青春記」 は文藝春秋の単行本が本棚の隅にまだありました。ビニールのカヴァーがついた装丁で、案外、美しい状態ですが、中は黄ばんでいます。まあ、捨てられない本ですね。

まあ、ついでに言えば、 「チボー家の人々」 の単行本の 全5巻 は、マンガ家の 高野文子さん が 「黄色い本」(講談社・KCブックス) という漫画で描かれたあの本ですが、大学生になって教室で知り合った可憐な乙女が、下宿の部屋から持ち帰って以来消えてしまいましたが、20年ほど前に 白水ブック の 全13巻本 で買い直し、今も並んでいます。ああ、それから、 「解析概論」 ですが、新版が出ていて、そっちは3000円を超えるようですが、ボクの買い込んだ版は 古本で10円 でした。

大江健三郎 といい、 畑正憲 といい、 「時代を画した」 というべき存在でした。一つの時代が終わりつつあることを実感する 2023年の春 が過ぎていきましたが、新しい時代の明るい光が差しているきざしは感じません。

「よくわかる」 出来合いのスローガンを疑う反骨を育てるのが 「よくわからない」 読書体験だと思うのですが、皆さん、 「よくわかる」 がお好きなようですね。

「 大江 と ムツゴロウ となんのつながりがあるの?」 といぶかしむ方もおありかもしれませんが、実は、このお二人は、まあ、 大江健三郎 が1月生まれ、 畑正憲 が4月生まれなので学年は違うのですが、 1935年生まれ の同い年なのですね。

ボクは 大江 の作品にであう前に であった人が 畑正憲 でした。 北杜夫 に 「どくとるマンボウ青春記」(新潮文庫・中公文庫) という大傑作がありますが、 高校1年生 の シマクマ君 がはまったのは、まず、この作品で、その中に父親の 斎藤茂吉 の話も出てくるのですが、そのあたりは

「ああ、この人も、いやなオヤジで鬱屈してたんだ。」 という共感の理由にこそなれ、 斎藤茂吉 の 偉さ なんて歯牙にもかけない読み方で、 マンボウさん の 旧制松本高校 での、オモシロカナシイ、チョーおバカな生活に、ただ、ただ、あこがれる青春読書だったわけですが、当然のことながら 「青春記」 という題名に惹かれていたおバカ高校生が、いわば、必然的に(笑い)出会ったのが ムツゴロウさん のこの本だったわけです。

こんな書き出しでした。

初めてのラブレター マンボウさん の 青春記 にはないのが 恋話 ですが、 ムツゴロウさん は、中学生だったころに経験なさっていたようで、のちに配偶者となる 純子夫人 との初恋話から 青春記 は始まっていて、この本を手に取った当時の シマクマ君 は高校2年生だったわけですが、読んだ本のことをいちいち手紙にしたためて送り付けないではいられない憧れの対象がいたわけで、まあ、どんぴしゃりだったんでしょうね。

季節は覚えていない。だが、赤いセーターが目に焼き付いているので、たぶん四月の終わりか五月の初めのことだったろう。

私は内ポケットに一通の手紙を忍ばせていた。むろん、忍ばせてという位だから、尋常な手紙ではない。初めて書いた恋文、つまり 現在の妻、純子 にあてたラブレターだった。

中学の二年生 になったばかりとはいえ、女性に恋心を伝えるにはどうしなければならぬかは本能的に察知していた。私は角の文房具屋で上質の便箋と封筒を購い、右下がりの下手な文字であったが、一語一語丹念に書いた。

で、お二人の 青春記 の記述が高校生の シマクマ君 にとっては羨望の対象、雲の上の話だったことは、まず、間違いないのですが、 あこがれ というの、それなりのパワー効果があるもので、それぞれの著者の読書体験の記述を鵜呑みにして、かなりむちゃくちゃな 「読書案内」 にしたことが、考えてみれば、その後の 50年の本好きの暮らし の基礎というか、土台というかになったなあと、今になれば、しみじみと懐かしいわけです。

せっかくですから、それぞれ、お一人ずつ例を挙げれば、 北杜夫 の場合は、やはり トーマス・マン でした。それも、 「魔の山」(岩波文庫) とか 「ヴェニスに死す」 という有名どころではなくて、 望月市恵訳 の 「ブッデンブローグ家の人々」(岩波文庫全3冊) 、 実吉 捷郎訳 の 「トニオクレーゲル」(岩波文庫) でしたね。だって、 マンボウさん がそれを読んだっておっしゃっているわけですからね(笑)。

で、この 「~家の人々」 は高校時代の シマクマ君 にはシリーズ化していったわけで、 ロジェ・マルタン・デュ・ガール の 黄色い本 、 「チボー家の人々」(白水社・全5巻) を経て ドストエーフスキイの「カラマーゾフの兄弟」(岩波文庫・全4巻) へと進んでいって、終着駅は 「楡家の人々(上・下)」(新潮文庫) だったりしたわけで、、所謂、 一族もの への執着は今でも続いています(笑)。

もう一度、今、この年になって考えてみればですが、どの作品も、もちろん、 北杜夫 のそれも、それぞれの作家の 最高傑作 といっていいわけで、高校生としては、なかなかな読書体験で、拍手してあげたくなりますね。

で、 ムツゴロウさん ですが、こちらの方も、 博覧強記、乱読、多読の高校生活 ぶりで、あれこれ大量の作品紹介が出てくるのですが、読書案内として忘れられないのが 高木貞治 という数学者の 「解析概論」(岩波書店) という本でした。数学の世界では、かなりな名著らしいですが、 500ページ を超える 大判の大著 でしたが、 但馬 の田舎者だった シマクマ君 は、この本を 京都の河原町 の 駸々堂 (たしか三条の手前あたりにあった)だかまで買いだしに行って手に入れたのでした。

繰り返し格闘したイメージはありますが、 わかったという記憶はありません 。自分が馬鹿だということをしみじみと実感させてくれた本でしたが、大学生1年生の時に、のちに都立大学のシステム工学だかの先生になった、高校時代からの友人が持って帰っていったことはよく覚えています。

ちなみに、 1970年 代の初めころ、この、売れるはずのない 「解析概論」 が妙に売り上げを伸ばしたことがあったそうで、不思議に思った編集者が調べてみると、 「ムツゴロウの青春記」 の影響であることが分かったとかいうことをどこかで読んだ気がしますが、まあ、世の中には同じような おバカ がいるものだとちょっと哀れな気分になった記憶がありますね(笑)。

考えてみれば、 50年前の読書体験 です。 「ムツゴロウの青春記」 は文藝春秋の単行本が本棚の隅にまだありました。ビニールのカヴァーがついた装丁で、案外、美しい状態ですが、中は黄ばんでいます。まあ、捨てられない本ですね。

まあ、ついでに言えば、 「チボー家の人々」 の単行本の 全5巻 は、マンガ家の 高野文子さん が 「黄色い本」(講談社・KCブックス) という漫画で描かれたあの本ですが、大学生になって教室で知り合った可憐な乙女が、下宿の部屋から持ち帰って以来消えてしまいましたが、20年ほど前に 白水ブック の 全13巻本 で買い直し、今も並んでいます。ああ、それから、 「解析概論」 ですが、新版が出ていて、そっちは3000円を超えるようですが、ボクの買い込んだ版は 古本で10円 でした。

うーん、・・・・。 それにしても、その後も ムツゴロウさん 、 マンボウさん にはお世話になりました。今回、この本をパラパラと読み返したのですが、今でも悪くないと思いました。お若い方たちには、もう古いのでしょうかね。まあ、読むべき本を探して目の前の本を読むなんていう読み方自体がもう古いのかもしれませんね。

大江健三郎 といい、 畑正憲 といい、 「時代を画した」 というべき存在でした。一つの時代が終わりつつあることを実感する 2023年の春 が過ぎていきましたが、新しい時代の明るい光が差しているきざしは感じません。

「よくわかる」 出来合いのスローガンを疑う反骨を育てるのが 「よくわからない」 読書体験だと思うのですが、皆さん、 「よくわかる」 がお好きなようですね。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.