PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(107)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(131)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

週刊 読書案内 岡田暁生「音楽の聴き方」(中公新書)

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

週刊 読書案内 岡田暁生「音楽の聴き方」(中公新書)

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 映画 香港・中国・台湾の監督

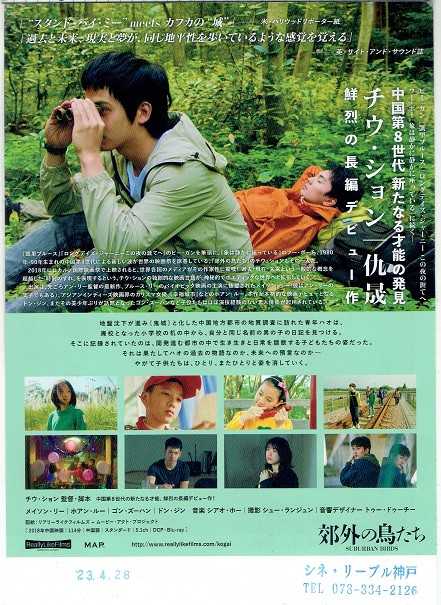

チウ・ション「郊外の鳥たち」シネ・リーブル神戸

現代中国

の若い 映画監督

に興味があります。 ビー・ガン

という人の 「凱里ブルース」

とか 「ロングデイズ・ジャーニー」

、 グー・シャオガン

という人の 「春江水暖」

とか、ここのところ、興味深く見た作品が目白押しなのですが、中でも、若くして亡くなってしまったらしい フー・ボー

という監督の 「象は静かに座っている」

に強く惹かれました。まあ、そのあたりから 中国の若い才能

からは目が離せないという気分です。

で、今回見たのは チウ・ション

という若い(?)監督の 「郊外の鳥たち」

という作品です。

現代中国

の若い 映画監督

に興味があります。 ビー・ガン

という人の 「凱里ブルース」

とか 「ロングデイズ・ジャーニー」

、 グー・シャオガン

という人の 「春江水暖」

とか、ここのところ、興味深く見た作品が目白押しなのですが、中でも、若くして亡くなってしまったらしい フー・ボー

という監督の 「象は静かに座っている」

に強く惹かれました。まあ、そのあたりから 中国の若い才能

からは目が離せないという気分です。

で、今回見たのは チウ・ション

という若い(?)監督の 「郊外の鳥たち」

という作品です。

上のチラシの写真もそうですが、 望遠鏡のレンズ ごしの視野に映っている 向うの世界 の風景から映画は始まりました。

望遠鏡 といっても天体観測に使われるあれではなくて、 トランシット といいますが、土地の上下を観測する測量用の機器に取り付けられている 小型の望遠鏡 です。

具体的にどこの都市の話なのかは分かりませんが、遠景に高層ビルが立ち並び、近景には再開発の取り壊しが進んでいる瓦礫の山や立ち退きが指示されてている中層の古いアパートが映し出されますが、この構図は 最近の中国映画 の定型の一つだと思います。

現代中国 の映画監督たちには、 1940年代 から30年続いた 毛沢東の中国 、 1980年 以降、20世紀末に至る 鄧小平の中国 、そして 現代 の 習近平の中国 という、 三つの社会 が、まあ、 毛沢東以前 を入れると 四つの社会 が意識されているようで、それが、映画に映し出される風景の描写として 定型的に構図化 されていると思います。この作品も、そういう背景の上に描かれていたと思いました。

もっとも、ボクが、この映画の冒頭で、一気に惹き寄せられた理由は トランシットと箱尺 にの登場によってです。理由は個人的なことです。 実は、まあ、もう40年以上も昔のの学生時代のことなのですが、 箱尺 を担いで 測量の助手 をやるという アルバイト でのりくち、イヤ、糊口をしのいでいたことがあるのです。この映画で主人公の ハオくん と アリくん が交代でやっていたあの役です。

で、ちょっと関係ないような話なのですが、この映画を見ていて気になったのが 箱尺 を置く位置についてでした。外部から区切られた工事現場なら問題ないのでしょうが、普通の土地の高低や距離を確認する作業で大切なのは 基準になるポイント ですね。40年前に驚いたことですが、 国土地理院 によって標準地図として描かれている土地には、まあ、だから、列島全土ですね、何百メートル刻みだか忘れましたが、コンクリートの杭の頭に金属のボタンのようなものがついている 測量の基準点 が地面に埋め込んであるのですね。

アルバイトの初日、地図を広げて

で、この映画にもどると、 トランシットの望遠鏡 によって 時間を超える という着想は、まあ、ありきたりではあるのですが面白いのです。 双眼鏡 を小道具にして、過去と未来を双方向化したアイディアも冴えていました。で、 時間 をテーマにした結果、当然、 「変化」 ということが浮かび上がってくるわけですが、この映画では 「陥没」 という現象を 「変化」 の象徴として描こうとしているようにボクには見えました。

80年代 の アメリカ映画 が繰り返し回想の少年時代を撮りました。 1970年代初頭のアメリカ社会 が被写体でした。この映画にも、名画 「スタンド・バイ・ミー」 を彷彿とさせる少年たちの姿が映し出されています。同じようなスタイルを踏襲して回想するには、回想する理由が 監督チウ・ションには あるはずなのです。しかし、 80年代のアメリカ映画 には必ずあった、少年たちの、その後の 10年 、端的に言って、 アメリカ映画 のそれは、 ベトナムの泥沼の10年 だったわけですが、その現実を語るクレジットがこの映画にはありません。 主人公 が追う不可解な謎は、野原で昼寝をしている夢の世界へと回収されているだけです。  この10年

とは、 習近平の中国

の 10年

です。 香港の映画制作者

の多くが政治的亡命を余儀なくされ、直近では、 2022年

、甘粛省の貧しい夫婦の姿を 「小さき麦の花

」という作品で描いた

リー・ルイジュン監督

が映画を撮ることを禁じんられた 10年

です。もしも、 チウ・ション監督

が 基準点

を明らかにし、 陥没していく世界

の実相を思うままに描き出す作品としてこの映画を完成させていたら、ボクはまちがいなく 拍手

するでしょうが、その結果、一人の

映画作家が未来を閉ざされる可能性も感じます。

この10年

とは、 習近平の中国

の 10年

です。 香港の映画制作者

の多くが政治的亡命を余儀なくされ、直近では、 2022年

、甘粛省の貧しい夫婦の姿を 「小さき麦の花

」という作品で描いた

リー・ルイジュン監督

が映画を撮ることを禁じんられた 10年

です。もしも、 チウ・ション監督

が 基準点

を明らかにし、 陥没していく世界

の実相を思うままに描き出す作品としてこの映画を完成させていたら、ボクはまちがいなく 拍手

するでしょうが、その結果、一人の

映画作家が未来を閉ざされる可能性も感じます。

藪の中で夢に落ちていく主人公 を映し出すラストシーンは、今という時代の困難を暗示して、文字通り、 現代的 な作品の結末だとボクは思いました。

チウ・ション という若い監督のあふれる才能には目を瞠る思いでしたが、作品には納得しきれませんでした。しかし、彼は、いつか、どこかで、すごい作品を期待させてくれたことは確かです。拍手はその時までおいておきたいと思います(笑)。

監督 チウ・ション

脚本 チウ・ション ウー・シンシア

撮影 シュー・ランジュン

美術 ユー・ズーヤン

編集 ジン・ディー リアオ・チンスン

音楽 シアン・ホー

キャスト

メイソン・リー(ハオ)

ゴン・ズーハン(ハオ子供時代)

ホアン・ルー(ツバメ)

チエン・シュエンイー(キツネ)

シュー・シュオ(ティン)

チェン・イーハオ(黒炭)

チェン・イーハオ(太っちょ)

シュー・チョンフイ(じいさん)

シアオ・シアオ(ハン)

ドン・ジン(アリ)

ワン・シンユー(課長)

2018年・114分・PG12・中国

原題「郊区的鳥」「Suburban Birds」

2023・05・01-no057・シネ・リーブル神戸no192

現代中国

の若い 映画監督

に興味があります。 ビー・ガン

という人の 「凱里ブルース」

とか 「ロングデイズ・ジャーニー」

、 グー・シャオガン

という人の 「春江水暖」

とか、ここのところ、興味深く見た作品が目白押しなのですが、中でも、若くして亡くなってしまったらしい フー・ボー

という監督の 「象は静かに座っている」

に強く惹かれました。まあ、そのあたりから 中国の若い才能

からは目が離せないという気分です。

現代中国

の若い 映画監督

に興味があります。 ビー・ガン

という人の 「凱里ブルース」

とか 「ロングデイズ・ジャーニー」

、 グー・シャオガン

という人の 「春江水暖」

とか、ここのところ、興味深く見た作品が目白押しなのですが、中でも、若くして亡くなってしまったらしい フー・ボー

という監督の 「象は静かに座っている」

に強く惹かれました。まあ、そのあたりから 中国の若い才能

からは目が離せないという気分です。

上のチラシの写真もそうですが、 望遠鏡のレンズ ごしの視野に映っている 向うの世界 の風景から映画は始まりました。

望遠鏡 といっても天体観測に使われるあれではなくて、 トランシット といいますが、土地の上下を観測する測量用の機器に取り付けられている 小型の望遠鏡 です。

具体的にどこの都市の話なのかは分かりませんが、遠景に高層ビルが立ち並び、近景には再開発の取り壊しが進んでいる瓦礫の山や立ち退きが指示されてている中層の古いアパートが映し出されますが、この構図は 最近の中国映画 の定型の一つだと思います。

現代中国 の映画監督たちには、 1940年代 から30年続いた 毛沢東の中国 、 1980年 以降、20世紀末に至る 鄧小平の中国 、そして 現代 の 習近平の中国 という、 三つの社会 が、まあ、 毛沢東以前 を入れると 四つの社会 が意識されているようで、それが、映画に映し出される風景の描写として 定型的に構図化 されていると思います。この作品も、そういう背景の上に描かれていたと思いました。

もっとも、ボクが、この映画の冒頭で、一気に惹き寄せられた理由は トランシットと箱尺 にの登場によってです。理由は個人的なことです。 実は、まあ、もう40年以上も昔のの学生時代のことなのですが、 箱尺 を担いで 測量の助手 をやるという アルバイト でのりくち、イヤ、糊口をしのいでいたことがあるのです。この映画で主人公の ハオくん と アリくん が交代でやっていたあの役です。

で、ちょっと関係ないような話なのですが、この映画を見ていて気になったのが 箱尺 を置く位置についてでした。外部から区切られた工事現場なら問題ないのでしょうが、普通の土地の高低や距離を確認する作業で大切なのは 基準になるポイント ですね。40年前に驚いたことですが、 国土地理院 によって標準地図として描かれている土地には、まあ、だから、列島全土ですね、何百メートル刻みだか忘れましたが、コンクリートの杭の頭に金属のボタンのようなものがついている 測量の基準点 が地面に埋め込んであるのですね。

アルバイトの初日、地図を広げて

「これ、さがせ!」 って言われた時の困惑と、指示された藪の中を歩き回ってそのボタンを見つけたときの驚きというか喜びというかは忘れられませんね。

で、この映画にもどると、 トランシットの望遠鏡 によって 時間を超える という着想は、まあ、ありきたりではあるのですが面白いのです。 双眼鏡 を小道具にして、過去と未来を双方向化したアイディアも冴えていました。で、 時間 をテーマにした結果、当然、 「変化」 ということが浮かび上がってくるわけですが、この映画では 「陥没」 という現象を 「変化」 の象徴として描こうとしているようにボクには見えました。

「世界が沈み始めている!」 というわけです。で、それは主人公であるらしい ハオ君 の記憶の中にある、 不可解 と結びついて映画の物語を構成します。

あの時、消えていった友達=鳥たちは、大きな穴に落ち込んでしまったのだ。 まあ、そんな感じでしょうか。しかし、問題は 「穴」 、あるいは 「陥没」 の正体なのじゃないかと見ているボクは思うのです。 「陥没」 を確かめるのに トランシットの水平 をいうのはわかります。でもね、 箱尺 を置く 基準点 があいまい だと 変化の実相 は解らないんじゃないでしょうか。ボクは、そこのところに この監督 の、まあ、ちょっとエラそうに言いますが、未熟さのようなものを感じました。

80年代 の アメリカ映画 が繰り返し回想の少年時代を撮りました。 1970年代初頭のアメリカ社会 が被写体でした。この映画にも、名画 「スタンド・バイ・ミー」 を彷彿とさせる少年たちの姿が映し出されています。同じようなスタイルを踏襲して回想するには、回想する理由が 監督チウ・ションには あるはずなのです。しかし、 80年代のアメリカ映画 には必ずあった、少年たちの、その後の 10年 、端的に言って、 アメリカ映画 のそれは、 ベトナムの泥沼の10年 だったわけですが、その現実を語るクレジットがこの映画にはありません。 主人公 が追う不可解な謎は、野原で昼寝をしている夢の世界へと回収されているだけです。

「逃げたな?!」 観ているボクはそう思いました。うがちすぎかもしれませんが、 郊外の鳥たち が消えていった この10年 に、映画が描いている 中国社会 で 陥没 が始まり、その 陥没 の始まりの原因と穴の正体、 鳥たちの行方 をこそをこの映画は撮りたかったのではないでしょうか。

この10年

とは、 習近平の中国

の 10年

です。 香港の映画制作者

の多くが政治的亡命を余儀なくされ、直近では、 2022年

、甘粛省の貧しい夫婦の姿を 「小さき麦の花

」という作品で描いた

リー・ルイジュン監督

が映画を撮ることを禁じんられた 10年

です。もしも、 チウ・ション監督

が 基準点

を明らかにし、 陥没していく世界

の実相を思うままに描き出す作品としてこの映画を完成させていたら、ボクはまちがいなく 拍手

するでしょうが、その結果、一人の

映画作家が未来を閉ざされる可能性も感じます。

この10年

とは、 習近平の中国

の 10年

です。 香港の映画制作者

の多くが政治的亡命を余儀なくされ、直近では、 2022年

、甘粛省の貧しい夫婦の姿を 「小さき麦の花

」という作品で描いた

リー・ルイジュン監督

が映画を撮ることを禁じんられた 10年

です。もしも、 チウ・ション監督

が 基準点

を明らかにし、 陥没していく世界

の実相を思うままに描き出す作品としてこの映画を完成させていたら、ボクはまちがいなく 拍手

するでしょうが、その結果、一人の

映画作家が未来を閉ざされる可能性も感じます。藪の中で夢に落ちていく主人公 を映し出すラストシーンは、今という時代の困難を暗示して、文字通り、 現代的 な作品の結末だとボクは思いました。

チウ・ション という若い監督のあふれる才能には目を瞠る思いでしたが、作品には納得しきれませんでした。しかし、彼は、いつか、どこかで、すごい作品を期待させてくれたことは確かです。拍手はその時までおいておきたいと思います(笑)。

監督 チウ・ション

脚本 チウ・ション ウー・シンシア

撮影 シュー・ランジュン

美術 ユー・ズーヤン

編集 ジン・ディー リアオ・チンスン

音楽 シアン・ホー

キャスト

メイソン・リー(ハオ)

ゴン・ズーハン(ハオ子供時代)

ホアン・ルー(ツバメ)

チエン・シュエンイー(キツネ)

シュー・シュオ(ティン)

チェン・イーハオ(黒炭)

チェン・イーハオ(太っちょ)

シュー・チョンフイ(じいさん)

シアオ・シアオ(ハン)

ドン・ジン(アリ)

ワン・シンユー(課長)

2018年・114分・PG12・中国

原題「郊区的鳥」「Suburban Birds」

2023・05・01-no057・シネ・リーブル神戸no192

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[映画 香港・中国・台湾の監督] カテゴリの最新記事

-

チャン・リュル「群山」元町映画館no194 2024.04.30

-

チャン・リュル「柳川」元町映画館no191 2024.01.08

-

リー・ルイジュン「小さき麦の花」シネ・… 2023.03.14

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.