全1020件 (1020件中 1-50件目)

-

「エゾヤマザクラ」と「時知らず」等など。

未だ蕾のソメイヨシノ 満開に近いエゾヤマザクラ 先週の土曜に札幌の花見ではちょっと穴場的存在の「農試公園」にワイン仲間と行って来ました、24日に札幌でも開花宣言が出て北海道を代表する本州の桜よりも色が濃い「エゾヤマザクラ」は満開に近い木々もありましたが、「ソメイヨシノ」は未だ蕾の状態でGW中の満開が待たれます。実は桜の種類についても良く知らなかったのですが、植物にも造詣が深いAさんによるとエゾヤマザクラの花の下には葉があるので見分けるのは簡単という事でした。 ソメイヨシノやエゾヤマザクラについて改めて調べてみると「クローン種であるソメイヨシノは江戸時代に開発され昭和の高度経済成長期にかけて日本全国で圧倒的に多く植えられたため今日では気象庁が日本全国の開花・満開を判断する標本木としている」とあり、一斉に咲いて一斉に散る花の寿命の短さが日本人に愛される理由かなぁと思います。 一方野生種のエゾヤマザクラは開花時期や葉の色・形も様々で開花期間も長いようです。ふと豊臣秀吉が1598年に行った「醍醐の花見」の桜の種類が気になって調べてみると「主に八重桜、ソメイヨシノ、しだれ桜等」のようです。ソメイヨシノの起源が気になるところです。 「時知らず」の煮込み用アラ(ハラスの部位は塩焼きで) 桜の木の下でのワイン会には未だ早く、花見の後はAさん宅での「お家ご飯」となりました。持参した一品は油の乗った「時知らず(季節外れの時期に遡上するシロサケ)」の煮魚です。魚屋の店主から「タケノコ」と「フキ」を一緒に煮込むとより美味しいとご指南を受けて作った1品は正に「春の味わい」でAさんが用意してくれた余市ワイン「Your Story 2023(葡萄品種はバッカスとケルナー)としっかりマリアージュでした。

2025.04.28

コメント(0)

-

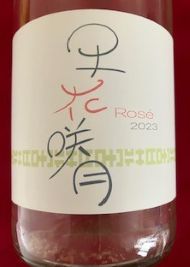

札幌と函館で昨日「開花宣言」🌸の季節にぴったりの「早花咲月」@余市のワイナリー「ラン・セッカ」

2023年 ロゼでこんなに「オリ」が残るワインは初めてです。 今月の「お家ご飯」にAさんが持参してくれた2本目のワインです。北海道余市のワイナリー「ラン・セッカ」が造る「微発砲ロゼワイン」で「早花咲月(さはなさづき)」とは何とも粋なワイン名です。葡萄品種は北海道ワインの主要品種「ナイアガラ」「キャンベル」とその他のミックスです。Aさんによと酸化防止剤の亜硫酸を添加せず、発酵後の酵母やタンニンを除去しない自然製法のワインのためボトルの下部に「オリ」があるのでボトルを横にしない方が良いというアドバイスでした。 アルコール度数は8%と低く、キイチゴのような赤い果実味が際立つワインです。小田原の桜の花入りの「おこわ」と「サクラマス」のフライに合わせましたが、色合いも味わいも納得のマリアージュでした。特にヴィンテージ2023年はナイアガラの熟度を重視して造られたようでボトルの裏のラベルには「無濾過のためオリがありますが、葡萄由来のものですので安心してお飲みいただけます」とあります。 さてさて明日は「花見日和」にはちょっと寒いようですが、ワイン仲間と一回目の花見予定です。どんなワインが登場するのか今からとても楽しみです。

2025.04.25

コメント(0)

-

124光年の距離の惑星に地球外生命の強力な証拠が・・」@ケンブリッジ大学の研究チーム

K2-18b の想像図 ネットの画像から。 今朝のNHKニュースで「124光年の距離の惑星に地球外生命の強力な証拠が・・」が流れ、まず最初に124光年ってどのくらいの距離?と思いました。 光が1年かかって到達する距離が1光年で9兆4600億kmなので124倍の距離と計算出来ても全く実感が湧きません。因みに太陽と地球の距離は1億4,960万kmで光の速さが29万9,792㎞/秒なので太陽から出た光は約8分後に地球に到達する事になります。 私には想像出来ないほど遥か遠くにあるこの「地球外生命が存在するかもしれない惑星」をネットで調べてみると4日前の記事がありました。 「124光年離れた距離にある星(K2-18)」を公転する「外惑星(K2-18b)」がその正体で英国のケンブリッジ大学の研究チームが大気を観測した結果生命体の生命活動によって生成される「ジメチルスルフィド(藻類のような微生物によって生成される)」とその存在を強く示唆する信号を発見した事で発表に至ったようです。 そしてK2-18b が初めてNASAで発見されたのは2015年でその2年後には大気中に水がある事、惑星表面では水を液体状態に保てる温度が維持されている可能性があると推定されたそうです。因みに半径は地球の2.6倍、質量は約8倍で地球より大きく海王星より小さいそうです。 このネットの記事は興味深い内容が満載ですが、科学雑誌「ニュー・サイエンティスト」は観測結果は検証が必要であり、別の非生物学的な要因によってジメチルスルフィドが生成された可能衛を排除するまでは慎重でなければならない点を強調したそうです。 宇宙開発でいつも思うのは、少しでも地球に平和をもたらす事が出来る資源や山積する地球問題を解決する糸口になるのだろうか?という事です。月でも他の惑星でもいつの日か人類が移住して住む事が出来るようになったとして、そこに持って行かない方がいいのではと私が勝手に考えるのは「宗教」です。

2025.04.23

コメント(0)

-

エスコンが「ギネス」に認定。

今朝の道新スポーツの記事で昨日エスコンが「ギネス」に認定された事を知りました。認定されたのはセンター方向にあるガラスウォール(7241.7㎡)で世界中のスタジアムの中で最大の連続したガラスファサード(透明な壁面)という事です。ガラスウォールは「屋内でありながら屋外のような開放感と快適さを追求する」という近年の世界的なスタジアム建築の潮流を取り入れ実現したものだそうです。 確かに晴れた日に観戦するとガラスウォールから差し込む日差しが輝くようだと思っていました。ネットの記事にはエスコン花火大会で打ち上げられた花火がガラスウォールに映る動画もありました。今年の花火大会は7月12日(日)オリックス戦と8月24日(日)ソフトバンク戦の試合後の開催です。特に今年はグランドから花火を楽しめる有料エリアも登場するようで球場での饗宴がどこまで進化するのかとても楽しみです。 2028年夏のエスコンまで徒歩4分のJR「新駅(名称は未定)」開通まであと3年、現状球場へのアクセスが若干ネックになっていますが、ちょうど昨日から北海道バスが札幌JR駅からエスコンへの直行便の運航を開始しました。昨年から続く「大航海」の「予定通りの着港(優勝)」へと期待も膨らみます🥎

2025.04.22

コメント(0)

-

ほかほか熱々の「カレーパン」@「E-itou Curry(エイトカリー)」札幌

ネットの記事で「E-itou Curry(エイトカリー 9th Annivesary」を見て、早速札幌に2店あるうちの本店に行って来ました。お目当ては本帰国してから一度も食べていない日本の「カレーパン」です。最寄りの地下鉄駅から徒歩10分ほどで小ぶりなお店のドアを開けるとカレーの良い香りとランチタイムではない時間帯でもお店は活気に溢れていました。 カレーパンが1個380円とは物価高の影響なのか、素材に拘り抜いたための価格なのか「揚げるのに4分くらいかかりますよ」と言われ受け取ったカレーパンはほかほかで、思わず店内でちょっと食べるとカリカリの外側とこた割り抜いたカレーの餡が絶妙な味わいでした。残りは持ち帰って測ってみると直径10㎝ほどで店内のポスターのような餡の量とはちょっと違いますが、これは想定内です(^^♪ 札幌のカレーと言えば今や「スープガレー」独り勝ちという感じですが、実は在星中に和食レストランで食べたスープカレーが「あれっ?」というほどの残念な一品で(シンガポールではなんちゃってレストランは結構あります)それがトラウマになっているのか、札幌で本場のスープカレーを初めて食べた時も「凄い!」という境地に至りませんでした💦 私にとってカレーはやっぱりスープではなく昔ながらのカレーで、エイトカリー店の一押し「手仕込みハンバーグカレー」は是非試してみたい1品です。 そして同店のオリジナルミックススパイス「MASARA」も販売していました。お家カレーをもっとスパイシーに!の1品でミルクティーに合わせて私の好きなマサラティーにも使えるようです。何だかシンガポールのリトルインディアに立ち並ぶインドカレー専門店を思い出してしまいます。シンガポールではラムを使ったラムカレーの人気が高く、シンガポールでインドカレーとナンとマサラティーの美味しさを知りました。インドではなくイギリスから伝わった日本のカレーですが、日本のソウルフードの1つに君臨し更に進化を遂げているのは嬉しい限りです。

2025.04.21

コメント(2)

-

5月25日開催の第9回「JSA日本ブラインドテイスティングコンテスト予選」に参加💦

ひょんな事から来月25日に「日本ソムリエ協会」が主催する「日本ブラインドテイスティング コンテスト予選」に参加する事になってしまいました。ソムリエ協会のメンバーであれば参加費は2千円ですが、一般参加は1万円と結構なお値段です。 アメリカのワイン資格(CSW)のためのテキストを使って昨年12月から勉強を始めたばかりで、無謀な参加とも思うのですが、今までほぼ20年以上飲み続けて来た経験と一度このような体験をするのは今後のワインの楽しみ方にも良い影響があるのではと思っての挑戦です。 そろそろ1か月後となったので、初回から前回8回目までの予選のワインをネットで調べてみました。年度によって若干の違いはあっても大体6種類のうち4種類がスティルワイン(泡以外)で残り2種は日本酒とそれ以外のお酒です。 過去の出題ワインを見て葡萄品種と国名と生産地が分かる物があれば大喜びという段階に過ぎないですが(流石にビンテージを当てる自信はゼロです)因みに下記1~4は2023年7回目の予選出題ワインです。主要品種年号生産国生産地方原産地呼称名1シャルドネ2016フランスブルゴーニュ地方ムルソー2コルテーゼ2021イタリアピエモンテ州ガヴィ デル コムーネ ディ ガヴィ3メルロー2017アメリカカリフォルニア州ナパ・ヴァレー4マルベック2019アルゼンチンクージョ地方ウコ・ヴァレー特定名称精米歩合醸造年度酒母5特別純米酒60%令和3BY/2021高温糖化酒母生産国アルコール度数名称6日本13%梅酒 1.のムルソーは2006年にボーヌを訪れた際の思い出深いワイン、2.のガヴィはイタリアの白の中で特に好きなワイン、4.のアルゼンチンで花開いたマルベックも秀逸なワインです。 全8回の国別出題数を見るとフランスとイタリアが共に6回、ドイツとアメリカとスペインが3回、あとは1~2回でポルトガル、アルゼンチン、スイス、オーストリア、日本、オーストラリア、ギリシャ、ジョージア、チリと15ヶ国の出題です。今回の出題ワインの「山を張る」のも結構楽しいかなぁと🍷当日1つでも当てられたら至福と(^^♪

2025.04.20

コメント(2)

-

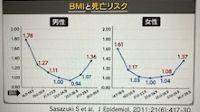

「低体重」は「肥満」よりも危険 @ NHK「あしたが変わるトリセツショー」

シンガポール在住20年館は平均して週4回のジム通いをし、本帰国後は週3回のジム通いでヨガ、ピラテス、ボクシング系やバーベルで筋力アップ等のクラスに参加しています。シンガポールと日本のジムの大きな違いの1つはメンバーの年齢層でやはり日本の高齢化社会を実感します。そして所謂高齢者メンバーに美しい姿勢や体の動き、鍛え抜いた筋肉量を維持している人達が少なからずいて「継続は力なり」を直に見て密かに目標にしています。 今週木曜放送のNHK「あしたが変わるトリセツショー」のテーマは「体重」で、在星中にジム通いで学んだ事の確認にもなりました。 その1つが適正体重の目安となる「BMI:体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)」で、20~22の間が病気になりにくい数値です。35歳以上の35万人のデータ 男性、女性共に肥満よりBMIが低い方が死亡リスクが高い。 番組内で肥満よりもBMIの数値が低い方(低体重)が死亡リスクが高いというデータを紹介していました。特に20代の女性の5人に1人がBMIが18.5以下で過度なダイエットに警鐘を鳴らしていました(高齢者の痩せも要注意です) 低体重で深刻な影響が出るのは「骨密度」で体重が多いほど骨密度は高くなるというのを初めて知りました。そして骨密度に大きな影響を与えているのが、私も未だに良いイメージがない「脂肪細胞」で適度な脂肪分を摂取する必要性を痛感します(ついつい脂肪ゼロ商品を買ってしまいます) 要は適正な体重や健康を維持するためにはタンパク質をしっかり採る一日3回の食事と適度な運動という事のようです。 番組では「週3回 5分だけ好きな筋トレをやってみましょう!」と家の中で簡単に出来る運動と毎日8000歩(これには諸説あります)歩く事を勧めています。歩く事は脚の筋肉のために必須で実イギリスの研究者が高齢者を対象に1日1500歩以下で2週間過ごすと400g(ステーキ2枚分)の筋肉が失われたという研究結果も紹介していました。 食事も運動も無理なく出来る範囲で試してそれでもし目に見える効果が出て来るとしたら、ちょっと生活に張りが出て豊かな気持ちで過ごせる気がします。

2025.04.19

コメント(2)

-

「Vin Printemps(春のワイン)@ラングドック地方

アルコール度数12.5% 2024年 IGP 先週木曜のワインセミナー(フランス編)で2杯目の試飲がラングドック地方の「Vin Printemps(春のワイン)」の白(葡萄品種はソーヴィニヨンブランとシャルドネ)で名前の通り春らしいピンク色のラベルと果実味溢れるワインでした。個人的にはこの果実味より少し辛口のワインを試してみたいと思い、同じVin Printempsのロゼを購入しました。葡萄品種はシラーとグルナッシュです。アルコール度数13% 2020年 AOP ラングドック産、シラーとグルナッシュで造るロゼですぐ思い出したのは在星時に飲んだ「Petit Chaperon Rouge(小さな赤頭巾)」です。何故日本でも有名な童話「赤ずきん」がラベルに?と思って調べると生産地「PIC SAINT-LOUP(ピック・サン・ルー」のLoup(ルー」がフランス語で狼の意味で、実はグリム兄弟が「赤ずきん」を発表する前にフランスの童話作家がオリジナルとなる物語を書いていた事に因んでいるようです。そしてピック・サン・ルーは長年の努力が実を結び2017年にAOPラングドックからAOPピック・サン・ルーに昇格しています。 実はこのロゼを初めて飲んだ時「ロゼってこんなに美味しかったかな?」と思うほどの味わいだったのを今でも覚えています。IGPよりも厳しい規制の元で造られるAOPワインの本領発揮なのかもう1つの葡萄品種「ムールヴェ―ドル」が加えられているためなのか、機会があればもう1度飲んでみたい1本です。 因みにヴァン・プランタンのロゼは私にはやっぱり果実味が際立ち過ぎという感じでした。ヴィノスやまざきの店主によると「果実味好きの日本人の口に合うようにシャトー・レ・グラーヴに特にお願いして・・」という事でしたが、本領発揮の辛口を是非試してみたいものです。

2025.04.18

コメント(0)

-

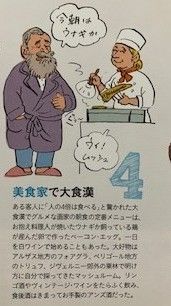

意外とおちゃめな巨匠「モネ」の素顔 @「芸術新潮 2024年11月号」

以前に「国立西洋美術館」の礎を作った松方幸次郎が「モネ(1840-1926)」の絵画を購入するために「ジヴェルニーの森」のモネの家を訪ねた際にモネが愛飲するワイン「ナポレオン」を手土産にしたという記事を読みました。「ナポレオンってどんな🍷?」と検索しましたが、ヒットしたのはイタリアの高級葡萄品種「ネッビオーロ」100%で造るドナス地方の「NAPOLEON(ナポレオン)」1本でした。今でもフランス人のモネが愛したワインはフランスワインでは?と思っています。 そして2024年11月号の芸術新潮「ムッシュ印象派 モネのすべて」の「意外とおちゃめな巨匠の素顔」のページにモネが愛した料理とちょっとだけワインの事が書かれていました。 「人の4倍は食べる」と客人に言われるほど大食感で美食家だったモネは一日を白ワインで始める事もあったようです。大好物の1つがアルザス地方の「フォアグラ」とあり、合わせた白ワインは同じアルザスの「ゲヴェルツトラミネール」と勝手に想像します。リンゴ酒やヴィンテージワインをたらふく飲みとありますが、残念ながら具体的なワイン名の記載は無いですが食後酒は決まってお手製の「アンズ酒」だったそうです。 ちょっと意外だったのが3つめの「おちゃめ」で「車マニアでスピード狂」です。ジヴェルニー時代には一家で10台以上の車を所有し、村の村長から「通常の馬の早足のスピードより速く走ってはいけない」とお触れを出されたものの1904年(モネ64歳)に最初のスピード違反の切符を切られています。 美食家や車の保有台数を実現させたのはモネの年収のお陰だったようで1912年(ジヴェルニー時代は1886-1926)のモネの作品の売り上げは年間36万9000フランだったそうです。当時の労働者の平均年収が1000フランだった事を考えると破格の収入です。人々に揶揄された「印象 日の出(872年)」を描いてから40年後の快挙と思うと感慨深いものがあります。 因みに「おちゃめ」の2番目はモネがかんしゃく持ちだったことですが、コレクターには絵を売らないと決めていたのに松方幸次郎の計算し尽くされた「心遣い(好みを徹底的に調べる)」によってかんしゃく玉を出さずに何点かの絵を快く譲ってくれた「美食家モネ」には本当に感謝の気持ちです。

2025.04.16

コメント(2)

-

「焚火ドラマ」として描かれるNHK土曜ドラマ「地震のあとで」

NHK土曜ドラマ「地震のあとで」の第2話「アイロンのある風景」を見て、脚本家「大江崇允」氏の力量を実感しました。2022年にアカデミー賞の作品賞や脚色賞を受賞した原作・村上春樹著「女のいない男たち」の一遍「ドライブ・マイ・カー」の脚色を濱口竜介氏と共に手掛けています。この映画は本を読んでから見ましたが、短編の世界を大きく広げ様々な視点から最愛の妻を失うという喪失感とそこからの回復を3時間という長い映画に仕立てていました。 全4回放送の「地震のあとで」は同氏原作「神の子どもたちはみな踊る」に収められた作品のドラマ化ですが、私は原作を読んでいないのでドラマを見終えたら読むつもりです。 2話の「アイロンのある風景」は「焚火ドラマ」と呼ばれるほど「焚火」のシーンが効果的に現れます。阪神淡路大震災で家族を失った「三宅」が辿り着いた先の海辺で夜中に焚火をしているのを目撃し興味を持ったコンビニ店員の主人公「順子」は「火を見るとひっそりとした気持ちになる」と三宅に伝え、それに対して三宅は「火いうんはな、形が自由なんや、自由やから見てる者次第で何にでも見える」と応えます。このセリフと暗闇と焚火の燃え盛る火だけで「震災」による喪失感や心の痛みが伝わってくる気がします。 タイトルにある「アイロン」は三宅が描く絵の日常生活の中の1つの物として描かれ、また「自分は冷蔵庫に閉じ込められて窒息死する夢をよく見る」と言うのも「震災」による拭い難い傷の1つなのだと思います。 余談ですが、「火」から思い浮かぶのはギリシャ神話の「プロメテウス」と「パンドラ」のお話しです。下記は以前に日記に書いた一部です。 全知全能の神「ゼウス」は人間に火を与えた「プロメテウス」に永遠に苦痛を与える罰を与えます。そして火を受け取った人間にも罰を与えるために鍛冶の神の「ヘーパイストス」に「人間の女を創ること」を命じます。美や音楽などを神々から与えられた人間の女「パンドラ」はゼウスから一つの箱を与えられ「パンドラ、これは、決して開けてはいけないものだぞ」と忠告を受けます。 箱にはプロメテウスから与えられた「天の火」で他の動物たちを支配しようとしている人間に警告を発するという企みが込められていましたが、パンドラは好奇心を抑えられず箱を開けてしまいます。そしてそこから現れたのは「病」「怒り」「苦しみ」「痛み」「嘆き」「妬み」「恨み」「復習」「殺意」などの災いでした。救いとなるのは箱の底から「お願いです。私を外に出してください」とかすかな声が聞こえ底を除くとひっそりとした「希望」が残っていたで締め括られています。 ドラマで順子が言う「ひっそりとした気持ち」と神話の中の「ひっそりとした希望」が何となく「地震のあとで」のテーマの1つになっている「からっぽ」と繋がっているような気がします。

2025.04.15

コメント(0)

-

「クレマン・ド・ボルドー」シャンパンと同じ「瓶内二次発酵」で造る上質なスパークリング。

今週木曜の「ヴィノスやまざき」でのワインセミナーのタイトルは「蔵直ワインで探るワインの歴史~フランス編~」でフランスを代表するスパークリングワイン「Cremantt(クレマン)でスタートでした。ちょうど今月のお家ご飯でBさんがスペインの「CAVA(カヴァ)」を持参してくれて、クレマンが飲みたいと思っていたところでした。 グラスに注がれた時のちょっと多めに見える「泡」が繊細な美しさで、それがすぐに普通の白ワインのように泡が溶け込み、店主の説明によると上質なスパークリングの証明のようなものだそうです。 シャンパンと同じ手間と時間をかけて造られる「瓶内二次発酵」のクレマンの主な生産地は「アルザス」「ブルゴーニュ」「ロワール」「サヴォワ」「ボルドー」「ジュラ」「ラングドック」の7つで今回のクレマンはボルドーでした。面白いのは地方によって使われる葡萄の品種が違う事で今回の「クレマン・ド・ボルドー・キュヴェ・ポヴィフ」はミュスカデルとボルドーを代表する白葡萄のセミヨンのミックスです。上品な味わいとしか言いようがなく、グラスに2杯も頂いてしまいました。 因みにブルゴーニュのクレマンに使われる葡萄品種はガメイ、ピノ・グリ、ピノ・ノワール、アリゴテ、シャルドネ等で、機会があればこれも試してみたいものです。 税込みでほぼ4千円のスパークリングはやはり高級ワインです。本当に特別な「晴れの日」用として今年1回でも購入して飲めればと思います。 余談ですが7つの生産地のうち「サヴォア」も気になっています。というのは在星中に食べた「トム・デ・サヴォア」というセミハードチーズの美味しさが忘れられず、大丸デパートにこのチーズの入荷予定があるかどうか聞きに行くと、年に一回くらい(昨年は秋に)入荷があるという事でした。完璧マリアージュ間違い無しですが、果たして実現するのかどうか・・・。

2025.04.13

コメント(0)

-

トランプ大統領の歴史の理解度を問う @「日米安全保障条約」

昨日のネットの記事にもあった米トランプ大統領の発言「日米安保に重ねて不満、日本は米国を守る必要ない」を見て、ずっと釈然としない気持ちです。第二次世界大戦の敗戦によって「GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)」が僅かな期間で現在の「日本国憲法」の草案を作り上げ日本政府の承認を得て「日本国憲法」が1946年に公布、翌年の5月3日に施行されました。憲法の第9条にある「戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認」は米国の押し付けによるもので、同じ敗戦国でもドイツやイタリアでは軍隊を存続させています。ヨーロッパという地理的な事や東西に分断されたドイツを考えると納得できるとも言えます。 自衛する事も出来なくなった日本は1960年1月に日本の安全を保障するために米軍が日本国内に駐留する事を認める「安全保障条約」を結びます。この条約締結の前後と1970年に日本の民主主義が失われる事を懸念した「安保反対闘争」が国会議員、市民、学生等によって行われますが、結局は政府の強行採決や安保反対派の内部分裂によって大衆の支持を失ってしまい、戦後80年経った現在も安全保障条約は存続しています。今回のトランプ大統領の発言「日本は米国を守る必要はない」で時が発ったんだなぁとしみじみ思い果たしてトランプ大統領は条約を結ぶに至った経緯を歴史的に把握しているのだろうかという疑問が湧いてきます。 このトランプ大統領の発言に対してネットの記事では林官房長官が以下の発言をしています。 「アメリカとは累次の機会に日米安全保障条約のもとでの対日防衛義務を確認してきており、核を含むあらゆる種類の能力を用いて義務を果たすことに全幅の信頼をおいている。日本を守るため日米はあらゆる事態に対し、切れ目なく互いに助け合うことが可能となっており、わが国として主体的に防衛力の抜本的強化を進め、同盟のいっそうの強化のために緊密に連携していく」 「旧態依然」の条約が存在し日本の防衛を米国頼りにしているのは平和憲法の要となっている「第9条問題」が未だ宙ぶらりんになっている事もあると思います。「自国を守る事が出来ない国を民主主義国家とは呼べない」という言葉を耳にする度に日本は自らの決断を早急にしなければならないのではと痛感します。

2025.04.12

コメント(0)

-

「Les Vendanges 2020 Bordeaux」ワイン屋大賞受賞の1本。

先週の「お家ご飯」でワイン仲間のAさんが持参したワインです。ワイン樽に乗ったギャルソンの踊るようなデザインが愛らしく一度見たら記憶に残るラベルです。「ブラインドで葡萄品種と国名を当ててみましょう!」という事で一口飲んでみるとスルスルと飲める飲みやすさがあります。私はメルロー100%かと思いましたが、種明かしはメルローとカベルネ・フランのミックスですがアルコール度数は14.5%と高めのフルボディです。深みや厚みという意味ではちょっと物足りない感があって、フランス以外で生産のワインかと思いましたが、ボルドー右岸を代表する「Jean Pierre Moueix(ジャン・ピエール・ムエックス)」社が造るワインでした。社名にもなっているジャン・ピエール・ムエックス氏はボルドー右岸のワインを世界に広めるために尽力し、ボルドーワインを語る上で欠かせない存在だそうですが私は彼の名前を初めて知りました。 このワインはジャン・ピエール・ムエックス氏が自ら手掛け「ワイン屋大賞(Petit Vin)の赤ワイン部門で2024に1位を受賞しているようです。 ボトルの裏ラベルには「Jean Pierre Moueix creates a special cuvee to be enjoyed throught the harvest and which enlivens our eveings of songs & dance(ジャン・ピエール・ムユックスは収穫の時期を存分に楽しむためにこの特別なワインを造り、ワインと共に歌って踊る夕べを更に活気づける1本になっている」 と記しています。 Aさんが「賄い用のワイン」という言葉を使っていたのはこの事なのかなぁと思います。葡萄の収穫とワイン造りに携わるボルドーの人達へ元気を与える🍷 因みに取り扱い店のエノテカのホームぺージに相性料理に白カビチーズがあって用意した「ブリー・ド・モー」とも合わせるべきだったと思いますが、最後の締めのワインだったので「時、既に遅し」という感じでした💦

2025.04.09

コメント(0)

-

NHK土曜ドラマ「地震のあとで」ドライブ・マイ・カーに続く魅力溢れる演技の「岡田将生」さん。

岡田将生主演 先週の土曜から始まった村上春樹原作のNHK土曜ドラマ「地震のあとで」の1回目「UFOが釧路に降りる」を見逃し配信で見ました。全4回のこのドラマを楽しみにしていたのは2023年未だ在星中に村上春樹原作では初のアニメ化された映画「めくらやなぎと眠る女」を見ていたからです。映画館でポスターのプレゼントがありました。 アメリカ人アニメ作家の「ピエール・フォルデス」が監督を務め、フランスで開催の「アヌシー国際アニメーション映画祭」で審査員賞を受賞しています。日本では昨年公開でした。原作となった短編は「かえるくん、東京を救う」「バースデイ・ガール」「かいつぶり」「ねじまき鳥と火曜日の女たち」「UFOが釧路に降りる」「めくらやなぎと眠る女」の6篇で、それらをつなぎ合わせるようなストーリーとなっていました。 残念だったのは字幕がなく英語のセリフがかなり聞き取れなかった事で、今回日本人スタッフによる実写版のドラマでじっくりセリフを聞き取りたいという思いでした。 アニメと今回のドラマ「UFO~」のストーリー展開はほぼ同じで、大震災の後でテレビで報道を見続ける主人公の妻が「あなたとの生活は空気みたいだった。私を探さないでください。」という内容の置き手紙を残して失踪してしまいます。その後、職場の後輩に依頼された届け物を彼の妹に手渡すために釧路へと赴きます。そこでの妹の友達を含めた3人の会話の中に村上文学の真髄がある気がします。 「自然だったものが突然なくなる・・」という災害による最大の悲劇から人々はどう立ち直って行くのか・・。アニメでは確か届け物の小箱がヒントになって妻の居所が分かりハッピーエンド的だったと思うのですが、残り3回で続きのようなものがあるのか楽しみなところです。

2025.04.08

コメント(0)

-

久し振りの「Brie de Meaux(ブリー・ド・モー」「いぶりがっこ」とも相性が良く。

先週の土曜の「お家ご飯」のためのチーズを「大丸デパート」に探しに行き、2種類試食を勧められてもピン!と来るものがなくて「ブリー・ド・モーはありますか?」と聞くと「ちょうど明後日入荷予定です」という事でその日予約をし金曜日に受け取りました。 カマンベールより歴史が古くモー村で造られる白カビタイプのブリー・ド・モーはフランスで一番愛されているチーズとも言われ、ルイ16世がフランス革命勃発で宮殿から逃亡する際ににブリー・ド・モーを取りに宮殿に戻る途中で革命軍に捕まったというエピソードもあるほどです。ヨーロッパ産のチーズは日本では高いという印象がありますが、114gで税込み1481円であればシンガポールとほぼ同じ値段という感じです。 チーズを包むラベルに下記の記載がありました。「本場フランス伝統のブリー。成熟と共に深みのある香りとコクが増します。外皮の香りが気になる方は中身のみをお召し上げり下さい。殺菌しない生乳を原料に作られている為、成熟とともに白いカビは黄色や赤みをおび、外皮は沢庵のような香りになるのが最大の特徴です」 ちょうどスーパーで秋田の名産「いぶりがっこ」を見つけ、合わせてみましたが発酵食品同士の絶妙なマリアージュです。 「懐が深いチーズ」と例えられ赤、白、ロゼとどんなワインとも相性が良いと言われるブリー・ド・モーは用意したスペイン産の白にもスパークリングの「CAVA」にもしっかり寄り添ってくれました。 1点、ちょっと不満なのはシンガポールでは気温のせいか常温ではしっかりとろけて漬物でも茹でたジャガイモの上でも絶妙なとろけ具合を楽しませてくれるのですが、何故か室温を上げてもそうならないのはどうしてなのかなぁ・・と謎が残ります。

2025.04.07

コメント(2)

-

スペイン産「葡萄品種はアルバリーニョ」&厚岸産の牡蠣

新年度初回の「お家ご飯」のための1品は「厚岸産の牡蠣」を考えて、それに合わせるワインをエノテカに探しに行きました。「シャブリ」は1種類しかなく3千円台後半と高値で、ロワール産の葡萄品種「ソーヴィニヨンブラン」かフランス産のスパークリングと迷って、スタッフに相談すると「スペインの葡萄品種Albarino(アルバリーニョ)はどうですか」とお勧めがありました。 「Faustino Rivero Ulecia」 鶏肉のパエリア アルバリーニョですぐ思い出すのはシンガポールで何回か飲んだスペイン西北部ガリシア州にあるRIASBAIXAS(リアスバイジャス)地域」で造る1本で、ラベルの魚の図柄も可愛らしく「家飲み」ではお刺身等の和食に合わせました。ちょっと意外だったのがWine Connectionの併設レストランで鶏肉のパエリアに合わせるお勧めワインだった事で、これがまたかなりのマリアージュでした。 「Pazo das Bruxas」アルコール度数12% 肝心の今回の1本は果実味と酸味のバランスが絶妙で生牡蠣としっかりマリアージュでした。ただスタッフから「キンキンに冷やして飲んで下さいね」とアドバイスを貰っていたのに、飲み終わってから思い出し12℃じゃなくて9℃~10℃ぐらいに冷やした方がもっと美味しかったのかなぁと・・。最適温度でもう一度試してみたい1本です。

2025.04.06

コメント(2)

-

領域侵犯実験#1「小説家 九段理江 X AI CraiQ」@ 「雑誌 広告」

九段理江さん 雑誌 広告に掲載写真 先月ネットの記事で芥川賞受賞作家「九段理江」さんが「95%を人工知能(AI)で書いた短編を雑誌 広告で発表」を見て、雑誌発売日の数日後に本屋さんに行きましたが札幌では紀ノ国屋書店のみの取り扱いでおまけに完売という事でした。オンラインで注文した雑誌が昨日届き早速読んでみました。 3ページの短編のタイトルは「影の雨」、執筆者は「CraiQ+九段理江」で九段さんがAIに名前を付けたそうです。ただ名前を付けることについてはAI研究者から愛着が湧いて関係性が変わってくるのではと指摘があったそうですが、実験として敢えて名前をつけたそうです。 短編は「最初の人間が登場し、最初の感情が発生し、感情は生存のための微弱な鼓動として始まり、やがてそれ自身の形を持つようになった」で始まり、「最初の人間が登場し、最初の感情が発生するまでの巨大な暗闇が私を吸い込んでいく」で終わっています。残り5%のうち、この最初と最後の文を九段さんが書いたそうです。 「人間の感情の起源やその意味」についてAIの「私」が考えた内容です。そして感情のあちこちに見え隠れする「影」の存在にも触れていて怖さのようなものも感じます。このテーマはAIが提案したようですが、AI自身のために執筆という流れにはならなかったそうです。現時点では「創作の欲求は人間ならではのもの」と九段さんは結論づけています。 今回のこの挑戦は何かを書きたいと思っている人に「自分にも小説が書けるかもしれない」と思ってもらう事にもあったようです。九段さんはこの短編についてご自身は100点満点、CraiQは96点の評価をしています。4点は何がいけなかったのかCraiQに質問してみたいものです。

2025.04.04

コメント(0)

-

昨日の日ハムVSソフトバンク戦「フェラーリ・デイトナ」効果は??

ギターの神様「エリック・クランプトン」が12年間所有した「フェラーリ・デイトナ」で参上。 昨日のエスコン開幕戦はエースの伊藤投手がソフトバンク打線に捕まり惨敗してしまいましたが、話題をさらったのはイタリアのスポーツカー「フェラーリ・デイトナ」で球場入りした新庄監督でした。ネットの記事によるとこの車は1968年から1973年の間に製造された約1400台のうちの1台で、イギリス出身のギターの神様「エリック・クランプトン(1945- )」が1990年から2002年までの12年間所用していたという事です。気になるお値段は2億5千万円だそうです。 エリック・クランプトンで思い出すのは3年前にNHK「SONGS」に出演したサザンオールスターズの原由子さんが「崇拝するエリック・クラプトンがいなかったらサザン・オールスターズは無かった」と断言した事です。その時はギター愛好者の間では「神的存在」なんだなぁというぐらいの思いでしたが、今回新庄監督も大好きなアーティストに挙げるエリック・クランプトンを検索すると代表曲が「I shot the Sheriff(アイ・ショット・ザ・シェリフ)」でした。ボブ・マーリーが1973年に作詞・作曲したこの楽曲のカバーを1年後に勧められて発表したところ瞬く間に全米1位となり、「レゲエ」が一般的にマーケットに受けれ入れられるきっかけとなったそうです。YouTubeで聞いてみると確かに良く耳にした曲で、「保安官を撃った」という衝撃のタイトルと正当防衛と人種差別を訴える内容である事を初めて知りました。 始まったばかりの「大航海」の「晴れの着地」のための最高のパフォーマンスと思いますが、果たして故障も多いと言われるイタリア車(そこが魅力と言う愛用者もいるようです)のイメージを覆し出来るだけ故障者を出さずに快進撃を今季続行してくれるのか楽しみは今始まったばかりです。

2025.04.02

コメント(0)

-

「真の理解とは多くの誤解の積み重ねの事だ」@「村上RADIO 3月」

3月のTOKYO FM「村上RADIO」は1950/60年代に活躍したアメリカの伝説ギタリスト2人の特集でした。私は2人とも初めて聞く名前でしたが、村上氏の選曲と曲紹介でギター演奏の新たな世界を聴かせてもらった感じです。特に「チェット・アトキンス」が演奏するチャイコフスキーのピアノ協奏曲は斬新でした。そして本帰国後に毎月聞くうちに番組最後に村上氏が紹介する奥深い「今月の言葉(ご自身の言葉も含めて」を楽しみにするようになりました。 3月の言葉は作家「村上春樹」による「真の理解とは、多くの誤解の積み重ねの事だ」です。以下はネットに掲載の内容の引用です。 【僕は長い間、小説を書いて生活してきたわけですが、本を出すたびに、さまざまな意見や批評が寄せられました。好意的なものもあり、批判的なものもありますが、その中にはどうみても事実誤認、誤解としか思えないことも少なからずあって、そういうのってちょっと違うよなとか思いました。でも、こっちもまあ忙しいし、一つひとつ「それは違うよ」とか反論しているわけにもいきませんから、柳に風とサクサク受け流していたのですが、今になってみると「それでよかったんだな」と実感します。というのは誤解も間違いも偏見も、年月が経過するとみんな自然にばらけて、溶けて、まるごとひとつの気分みたいなものになってしまうからです。そしてそのひとつになった気分って、基本的にというか総体的にというか、不思議に「なるほどな」とか思わず腕組みしてしまうんです。 みなさんも他人から誤解され、場合によっては非難されて、腹が立ったり落ち込んだりした経験はおありじゃないかと思います。でもね、あまり気にしないほうがいいです。時間がたてば、すべては溶けて丸まって、落ち着くべきところに落ち着きます。もちろん中にははっきり反論すべき誤解もあるでしょうが、もしそれほど大したことじゃなければ、僕みたいに適当に受け流しているのがいちばんじゃないかな。あとは時間がうまく解決してくれます。時間は偉大です。頑張ってくださいね。】 個人的にこの言葉を聞いて思い出したのは、本帰国を決めるきっかけにはった本社社長との短い電話でのやり取りでした。それは明らかに私に対する誤解と思う一言に反論したり言い訳したりする気持ちは一瞬で薄れました。勿論、誤解を受けるこちらにも非がある訳だし、言葉を重ねる事によって更に感情のもつれが生じるのではと危惧した事もあります。そして本帰国して1年3か月が経ち、村上氏の言葉通り「時間は偉大だ」を実感します。少なからずの不安を抱えての本帰国でしたが「案ずるより産むが易し」で在星時よりも故郷で充実感のある生活が送れている気がします。YouTubeの画像から。 ところで村上氏の選曲の良さですが、2月に流れたロバータ・フラック(1937-2025 2月)のカバー曲で「Fugees」が歌うラップ調の「Killing me softly wih his song」は学生時代によく聞いていたオリジナルを超える名曲に思えました。さてさて、来週の特集はと期待が高まります。

2025.04.01

コメント(0)

-

「黄金の国」ミャンマーでのM7.7の地震。2020年の訪問を思い出します。

バガンにあるバゴダ(仏塔) シンガポール在住20年間で最後の東南アジア旅行が2020年1月のミャンマー(旧ビルマ)でした。コロナ禍は未だ「対岸の火事」という状況でミャンマーの国営ビール会社の技術支援のため駐在員として派遣されていた友人家族から「そろそろ本帰国になりそうなので、一度遊びに来て!」とお誘いがあり、ミャンマーの「地球の歩き方」も送ってくれました。お誘いが無かったら訪れる事は無かったと思うミャンマーですが(旧)首都ヤンゴン(2006年からネピドーに)や古都バガンで多くのパゴダ(仏塔)を見、仏教の教えに触れて心洗われるような気持ちになった事は未でも鮮明に覚えています。熱い信仰心に基づく人々の笑顔や穏かさには教えられる物がありました。 そして今月28日、ミャンマー第2の都市マンダレー近郊でマグニチュード7.7の大地震が起きました。今日の時点で死者は1700人に上りタトン地区にあるパゴダの一部が崩れたというニュースがありました。やはり一度訪れた国の禍のニュースは衝撃度が違います。ミャンマーと地震がすぐに結び付かなかったほど地震の少ない国のようですが、ウィキペデアには2016年のマグニチュード6.8の地震の記載がありました。その時は死傷者は4人とあるので居住地区での地震ではなかったのではと思います。日本のように地震に慣れていない国でしかも都市近郊で発生とあれば2次、3次被害の増大が心配されるところです。 思えば2020年1月の訪問後のミャンマーは暗いニュースばかりが目立つという印象です。訪問から数か月後コロナ禍が深刻化した時にヤンゴンにあるインターナショナルクリニックが突然閉鎖し(医師達が国外へ避難という情報もありました)友人家族もどうやって自分達の身を守るかと考え、日本へ一時帰国しました。そしてその翌年2月の軍部によるクーデーターで友人家族は本帰国を余儀なくされました。軍部による支配のため内紛が続く状況の中でも、ミャンマーに対する関心が少し薄れた時の地震のニュースでした。隣国やアメリカも支援を開始していますが、国連にも最大限の支援を望むところです(個人的にはコンビニでの寄付等を検索中です)

2025.03.31

コメント(2)

-

どのチームも欲しかった開幕戦の1勝🥎「有言実行」の新庄監督采配。

今月14日にJR北広島駅に直結した商業施設「トナリエ北広島」がプレオープンし、早速見学に行った知人から先週お土産に「ファイターズプリントまんじゅう」と「Tonarie トートバック」を頂きました。 昨年に続く開幕戦の日ハムの勝利を祈願しながらおまんじゅうは美味しく頂き、トートバックはジム用として愛用です。そして昨日の西武との開幕戦は「お土産効果もあり??」と思うほど100点満点を超える勝利でした。思えば昨年エスコンでのファン感謝デーで新庄監督が開幕投手に「金村尚真」を指名した時には誰よりも驚いて見えたのが本人でスピーチも後半は言葉にならず、正直「こんな早い時期に指名で大丈夫なんだろうか?」と思いましたが、昨日は初開幕で初完投&初完封でした。打っては「美しい放物線」と称えられる清宮選手のホームランとゴリラポーズそのものの豪快なレイエス選手のホームラン!またしても新庄監督の「心理作戦」にやられたぁという感じです。 ところで今朝のネッ十の記事に「エスコン(Ball Park)開業効果」についてがありました。昨年の年間来場者が400万人を超え、これは北海道を代表する観光地である旭川の「旭山動物園の3倍以上に匹敵するそうです。そして子育て世代の移住者や企業進出が増加している事など明るいニュースが盛りだくさんです。一方、北広島への球場移転でアクセスの問題でファンクラブから脱退した人や球場近くにマンションを購入した人たちの苦情の声も未だ耳にします。明るいニュースの陰には暗いニュースは付き物で北海道で財政逼迫を訴える市町村は17(全市町村数は179)あるそうです。かつてアイヌの人たちが「共存」という考えの下で暮らしていた北海道ならではの「共存」がエスコンを中心の1つに据えて行き渡って欲しいと願います。 昨日の開幕戦の

2025.03.29

コメント(4)

-

「マリー・ローランサン」が描く「洗濯船のボヘミアン」

渡星前に実家に預けた画集が手元に届き、その一冊が「マリー・ローランサン(1883-1956)」です。淡い色調のパステル画は特に女性の根強い人気がありますが、近年は嗜好の変化か「淡さ」より「濃さ」が好まれている感があり、日本の2つの「マリー・ローランサン美術館」は2010年代に閉館しています。「芸術家仲間 アポリネールとその友人たち」 画集を見返して興味を惹かれたのはローランサンがパステル画を描く以前にピカソの影響を受け描いた1枚です。登場人物は中心にローランサンの恋人で詩人の「アポリネール(1880-1918)」、彼の左右にピカソ(1881-1973)と恋人のフェルナンド・オリヴィエ(1881-1966)、そしてアポリネールに寄り添うマリーローランサンが描かれています。白い犬はピカソの愛犬「フリッカ」と画集の説明にあります。 この絵が描かれたのは1908年で、その前年にピカソはキュビズムの発端となる「アヴィニョンの娘たち」をモンマルトルの「Bateau-Lavoir(バトー・ラヴォール)通称:洗濯船)で完成させます(ピカソの洗濯船滞在は1904~1908年)またマリー・ローランサン(当時23歳)は3歳年上のアポリネールとモンマルトルで出会い恋に落ちます。未だ無名の文学者ながら「キュビズム運動」を擁護していたアポリネールや画家仲間の「ブラック」によってローランサンは彼らの仲間に引き合わされる事になります。ただローランサン自身はキュビズムと自分は生理的に合わないと感じていたようですが、この1枚はピカソの目の描き方等少なからずその影響を受けている感があります。 画集の中に「洗濯船のボヘミアン」という言葉があって的を得た表現だなぁと思います。ボヘミアンの語源はフランス語でボヘミアからフランスにやって来た「流浪の人」から転じて「アーテイスト、芸術家や作家など世間に背を向け伝統や習慣に拘らない自由奔放な生き方生活をしている人」になったそうです。フェルナンド・オリヴィエ著 1936年出版 フェルナンド・オリヴィエは彼女の著書「ピカソと其の友達」の中で洗濯船のボヘミアンの生活について次の一文を書いています。「極貧と冬の寒さにもめげず休むことなく制作を続けた・・みんな、いつかきっと洗濯船に帰ってくる。みんな、本当に幸せだった場所に。珍獣ではなく、画家として認められた場所に」そして彼女にとってボヘミアンの終末はピカソとの別れでした。ただ暴露本とも言える本の出版で後々までピカソを苦しめそうで、その情熱はやはりボヘミアン的なのかなぁと・・。一方、出会いから6年後に破局を迎えたローランサンとアポリネールですが、画集の最後の年表を見ると「ローランサンの遺志によって白い衣装に赤いバラを手にし、アポリネールの手紙を胸の上に置いて埋葬された」とあります。 「日が去り 月がゆく 過ぎた時も 昔の恋も 二度とまた帰って来ない ミラボー橋の下をセーヌ河が流れ 日も暮れよ 鐘も鳴れ 月日は流れ わたしは残る」 「アポリネール詩集」から。 ローランサンとの別れの後にアポリネールが詠んだ詩ですが、ローランサンの胸の上に置かれた「手紙」はどんな内容だったのかなぁと想像してしまいます。

2025.03.28

コメント(2)

-

ロワール地方のスパークリングワイン「Veuve Moisans Brut」

アルコール度数11% 2023年本帰国前に「お家ご飯」に用意したフランスのロワール地方のスパークリングワインです。Wine Connectionの大きなセールで40%引きの20ドルで購入しました。 ギリシャ旅行から戻って来たばかりのK子さんと一時帰国から帰星したF氏とのお家ご飯で、K子さんはギリシャのレストランで毎日食べたらしい串焼き「Souvlaki(スブラキ)」の手作りとギリシャのフェタチーズ入りのサラダを持参してくれました。サラダには食べる直前にギリシャ産のオリーブライルをたっぷりかけてくれました。奥が鶏肉の「スブラキ」、オリーブオイルとサラダ 肉料理とも相性が良いらしい「Veuve Moisans(ヴーヴ・モアザン)」はどちらにもマリアージュ!と思いましたがBrut(辛口)の割には甘味も際立ち、相性としては今一つだったのを思い出します。改めてWine Connectionのホームぺージでこのスパークリングを検索すると下記の情報がありました。【The vines used for this wine are Chenin, Chardonnay and Ugni Blanc who grow on chalky soils with a continental climate (hot and dry summers, cold winters)】 葡萄品種はロワールを代表する「シュナン・ブラン」と「シャルドネ」、フランスで白葡萄では一番収穫の多い「ユニ・ブラン(イタリアの名称はトレッピアーノ」のミックスです。 【Veuve Moisans Brut is produced using the Charmat method~】 そして最近ワインの資格のための勉強を始めて覚えたスパークリングワインの製法です。「瓶内2次発酵(伝統)方式」はシャンパンと同じ方式で手間がかかるため値段もやはり高くなってしまいます。果たしてヴーヴ・モアザンの製法は・・。「Charmat(シャルマ方式)」でした。イタリアのプロセッコと同じで2次発酵にタンクを使用し手間が省けるため値段も比較的抑えられています。フランスを代表するスパークリングワインと言えば「クレマン」ですが、これは瓶内2次発酵なので出来る事ならリベンジでK子さんに教えてもらったレシピでスプラギを手作りして合わせて飲んでみたいものです。

2025.03.27

コメント(2)

-

半導体メーカー「RAPIDUS」は2027年の量産体制に向けてシンガポールの「Quest Global」と提携を発表。

千歳市に2022年に設立された半導体製造会社「RAPIDUS(ラピダス)」が2027年の量産開始に向けてシンガポールの主に「半導体設計支援」を提供する「Quest Global社」との提携を昨日発表しました。 在星中には聞いた事がなかったQuest Globalを調べてみると、1997年に米国ニューヨークで設立され現在はシンガポールに本社を置き設立から30年弱で世界18ヶ国に拠点を置き、77ヶ所のグローバル・デリバリー・センターがあり、約2万人の雇用を抱える会社でした。ニュース番組の中では設計支援だけでなくQuest Global社の顧客を共有する事や販路の拡大などが提携の大きなメリットとして挙げられていました。 「産業のコメ」とも言われ医療、自動車、航空宇宙、鉄道そしてAI等あらゆる分野で欠かせない「半導体」がどれだけ北海道の経済に貢献してくれるかと期待が大きくなります。 ビジネスの手腕に長けた「華僑」の伝統を引き継ぐシンガポールに20年間住んで、その力量のいくつかは目の当たりにし「人づて」による話もよく聞きました。ただその力量を発揮するにはやはり「政治力」である事も実感しました。優秀な政治家を育て世界一とも言われる高額な報酬を支払い、国を富ませ引いては国民や居住者にその恩恵を与えるシステムは見習う点があると思います。 具体例としては化学や薬学等で世界中から優秀な研究者や技術者を高額な待遇で招き、研究の成果が出ていざ市販化されるとなった場合、特許は個人の物のではなくシンガポール政府の物になるという仕組みです。高額な待遇など問題にならないほどの売り上げが政府の懐に入ってくる事になります。それと海外の大手企業の本社誘致も「法人税の引き下げ」によって行われています。記憶にあるのはイギリス「Dyson」本社のシンガポール移転ですが、今回提携のQuest Global本社もアメリカからシンガポールに移転されています。 日本と同じ資源を持たない国でおまけに国土は淡路島程度の広さ、人口は5百万人に過ぎない国が1965年のマレーシアからの独立後「金融国家」としてその地位を確立し、昨年の記事に「金融国家から世界一のAI国家を目指す」というのがありました。この国の政策の一端を担うのが「Quest Global」社であれば、将来的に北海道に「トヨタを超える企業の誕生?!」と大きな期待が湧いてきます。

2025.03.26

コメント(0)

-

イタリアワイン「北のピエモンテ州」VS「南のプーリア州」どちらもオーク樽使用。

コンビニ「セイコーマート」で初めて購入のイタリアワイン2本です。一番下の棚に置かれ見逃していて店主に尋ねると「以前から販売していますよ」との事でした。 先に右の「Faliero Otto Botti(ファリエロ・オット・ボッチ)DOC」を購入したのは生産地がイタリアワインの王とも呼ばれる「Barolo(バローロ)」と同じピエモンテ州とラベルに記載があったからです。2021年、ミディアムボディ、アルコール度数13.5%です。ミンククジラのお刺身との相性も満足のいくもので、セイコーマートのホームぺージで葡萄品種を調べると8種類のミックスでそのうちイタリアの地葡萄は「普段使い」と呼ばれ親しまれている「ドルチェット」等5種類でした。8種類の葡萄品種とオーク樽使用で複雑味のある味わいになっているかなぁと🍷 次に飲み比べのために左の「NEGRAMARO SALENTO IGT」を購入しました。2022年、フルボディ、アルコール度数13.5%、葡萄品種はイタリアの地葡萄「ネグロ・アマーロ(原産地はプーリア州)」100%です。生産地の「SALENTO」はイタリアの踵の部分に位置するプーリア州にあり、プーリア州ですぐ思い出すのは葡萄品種「Primitivo(プリミティーヴォ、アメリカではジンファンデル)」100%のワインです。シンガポールのお気に入りイタリアンレスラン「CARSO」のオーナー兼シェフがプーリア州出身で、ブラータチーズ、生ハム、ロケット(水菜)」のピザに合わせるワインとして最初に勧めてくれたのがプリミティーヴォでした、ピザだけでなくデザートの「ティラミス」とも相性抜群で機会があれば帰星時にまた訪れたいお店です。 2本の飲み比べですが、ネグロ・アマーロは「濃くて、甘くて、タンニン(渋み)」がキャッチフレーズの葡萄品種のようですが、個人的には200円ほど高いピエモンテ州の複雑味のある🍷に軍配でした。

2025.03.25

コメント(0)

-

スクイズ失敗が大きな収穫@エスコン内野が今季から人工芝に🥎

内野のみ「人口芝」外野は「天然芝」のまま。 オープン戦1位よりスクイズ失敗が大きな収穫! 昨日の日ハム対ヤクルトのオープン戦でスクイズが失敗に終わった事に新庄監督は内野の芝が今年のオープン戦から天然から人工に替わった事を挙げていました。 一般的に天然芝では打球の勢いやゴロの軌道が変わりやすいため対応が難しく、人口芝ではボールの跳ね返りがほとんどなく一定になるそうです。昨日の2回裏先制チャンスの攻撃は1死3塁で上川畑選手がスクイズを。昨年までは天然芝で打球が死ぬのでピッチャー前に転がすのがスクイズの定番だったのが、人口芝では打球は死なずそのまま普通に転がり結局3塁走者は本塁でアウトになりました。 内野の芝を人工にした理由は球場で開催するイベントの利用拡大を図る事や選手たちが内野の天然芝に気を使いながら冬場の練習をしていた事に配慮してという事だそうです、因みに採用した人工芝はアメリカの会社の物で耐久性は勿論ですが、天然芝に近い感覚が得られるそうです。「近い」というのが今回のスクイズ失敗からも「微妙💦」ですが、昨年は様々な奇策でファンを楽しませてくれた新庄監督が今年内野の人口芝でどんな奇抜な策を見せてくれるのか今からととも楽しみで、野球観戦の新たな視点となりそうです。 日記を書いていてうっかり高校野球「東海大札幌」VS「日本航空石川」の6回目までを見逃していました。只今8回裏、東海大札幌ピンチですが5対5と善戦しています!新たな日ハムを支える選手がこの中から育ってくれるのか、これも楽しみなところです。【追記】感涙😿の一言です。9回表の粘りの攻撃に何度も👏1つでも多くの「勝ち」を願います。

2025.03.23

コメント(4)

-

正に「昭和歌謡」の「神様からの贈り物」&桑田さんが押す「小指の思い出」

桑子真帆さんがMCを務めるNHK「サザンオールスターズ スペシャル~テレビからの贈り物~」が昨日放送され桑田さんの楽しいトークや懐かしい映像等であっという間に1時間10分の放送が終わっていました。 ラジオ放送100周年の記念ソング「神様からの贈り物(桑田さん作詞/作曲)」は最初に聞いた時に正に「昭和歌謡」の良さを凝縮した1曲と思いました。「ニッポンの夜明けは暗い。でも先人は凄い!」出だしの暗いは「失われた30年」から未だ復活を遂げていない日本の経済や模索を続ける私たちを意味しているのだと思いますが、やはり「凄い先人たち(現在も大活躍中の人達も含めて)」の映像には前向きになれる大きな元気を貰います。 昨日の番組で特に印象的だったのは桑田さんが大好きなドラマの1つに向田邦子脚本の「阿修羅のごとく(昭和54/55年放送)」を挙げて、そのドラマに今月亡くなられた石田あゆみさんが三女役で登場していた事、そして石田あゆみさんが歌う「ブルーライト横浜」がいかに優れた楽曲であるかに言及していました。 そしてちょっと意外だった「かなり押し!」の1曲が伊東ゆかりさんが歌う「小指の思い出」でした。調べてみると昭和51年にリリースされ作詞は有馬三恵子さん、作曲が鈴木淳さんでした。有馬さんは南沙織さんの代表曲「17歳」や布施明さんの「積み木の部屋」の作詞も手掛けていました。有馬さんの経歴を見ると鈴木淳さんの前妻という関係で「あなたが噛んだ小指が痛い・・」という意味深でエロチックな歌詞を更に憶測してしまいそうですが、秘めた「恋心」を「小指」に例えるのは「スゴ技l級」なのかと今更ながらに思います。 本当にドラマや歌から、特に未曾有の災害時には大きな励ましや元気を貰いました。夜明けが暗い今に生きている私たちも放送200年を記念する時には「やっぱり先人は凄い!!」と後世の人達に思われたいものです。

2025.03.22

コメント(0)

-

㊗2026年史上最多48ヶ国参加の「ワールドカップ」へ8大会連続8回目の出場決定。

今朝起きてテレビをつけると最初のニュースが「日本、バーレーンを破り8大会連続、8回目のワールカップ出場決定!」で朝からテンションが上がりました⚽ ゴールの瞬間を📷で。 東京ドームでのドジャーズ対カブス戦の余韻に浸っていて、うっかりバーレーン戦のテレビ中継を見逃していました。ワールドカップのニュースですぐに思い出すのは前回2022年「カタール大会」のシンガポールでの「PV観戦」です。コロナ禍による様々な規制から少しずつ解放されて、友人とラッフルズホテルの隣の敷地にあるレストラン&ショッピングモールの「CHIJMES」でマスク無しで観戦し森保監督の下、予想以上の善戦が続き応援にも力が入りました。ライトアップされた「CHIJMES」のPV会場(スクリーンの後ろに見えるのがラッフルズホテル) 前回の「カタール大会」の時に書いたブログを読み返してみると、参加チームが36から48になる事、開催国がアメリカ、カナダ、メキシコで、果たせなかった「ベスト8」の夢は次回の大会でと書いています。個人的にワールドカップがオリンピックに比べて純粋に熱くなれる理由は勿論サッカーという一種目である事と「平和」を売り物にしていない事です。因みに前大会のスローガンは「Now is All(今こそがすべて)」でした。さて、今年のスローガンはと気になるところです。 話は変わって2026年は「WBC(ワールド・ベースボール・クラシック」も開催(3月5日~17日)されるので正に「スポーツイヤー」です。2023年大会の後、日本の会場に「エスコン」も候補に挙がっていて大いに期待しましたが、ホームページでは「東京ドーム」となっています。次の2030年までにはエスコンにほぼ直結のJR駅も完成しているはずなので、是非エスコンでの開催をと願ってしまいます。

2025.03.21

コメント(0)

-

「治療型やさしさ」を代表するドラマ「ロングバケーション」@NHK「あさイチ」

昨日のNHK「あさイチ」は「やさしさ」の特集で、番組内では「やさしさ」を「予防型」と「治療型」の2種類に分けていました。1991年に起こったバブル崩壊以降の「失われた30年」の間に多くの人は人を傷つけたり傷つけられたりする事を恐れ、そうならないような「予防型のやさしさ」を身に付けたのではという事でした。 それに対して「治療型のやさしさ」は相手を傷つける言葉を口にしたとしてもそれは飽くまでも相手との関係を深めるためのものという解釈です。 そして「治療型のやさしさ」を代表するドラマとして挙げた1つが1996年放送の「ロングバケーション」です。放送から29年経っても未だにいくつかのシーンが鮮やかに蘇りますが、確かに木村拓哉さん演じる「瀬名」の落ち目のモデル「南」を演じた山口智子さんへの傷つける言葉は「そこまで言うかなぁ・・」と思うほどでした。触れられたくない事を言われた時の「地雷を踏む」という言葉がこのドラマで初めて使われたのを「あさイチ」知り、改めて脚本家「北川悦史子」さんの「言葉使いの匠さ」を感じました。 個人的には瀬名が南を傷つけた言葉で一番印象に残っているのは、瀬名が憧れる松たか子さん演じる大学の後輩の涼子ちゃんと南を比較して「涼子ちゃんは誰にも踏み荒らされていない足跡が全くついていない雪道のような子なんだ・・それに比べると(南は)もうめちゃくちゃに踏み荒らされた・・(セリフは確かこんな感じでした)」最初は上手い例えだなぁと思いましたが、徐々にこのドラマを見ている大半の女性が自分も含め南ちゃんと同じような・・と思い辛くなったのを思い出します。それでもやっぱり「治療型」のドラマでその後しっかりと2人の気持ちはもっと近づいて行くことになります。 「やさしさ」は永遠のテーマですが、20年間シンガポールで暮らし一昨年本帰国して昔と比べて日本人が優しくなったなぁという印象があります。嬉しい事ですが「あさイチ」を見て表面的なやさしさもあったのかなぁと思ったりします。時には一時傷つけることになってもより良い関係を築く「治療型やさしさ」をもっと心掛けてもと思うきっかけとなりました。 因みに最強の「治療型ドラマ」は1984-85年の「スクールウオーズ」で「予防型ドラマ」は2022年の「Silent(サイレント)」だそうです。どちらも見ていないので機会が有ったら見てみたいものです。

2025.03.20

コメント(4)

-

イタリアの偉大な老舗ワインメーカー「Antinori」が造る「トスカーナのロゼ」@「エノテカ」

「GIARDINO Rose」 2023年 アルコール度数12% 1月の末に「エノテカ」で購入したイタリアトスカーナ地方で造る「ロゼ」です。ニシンの煮付けに合わせたワインを探しに行ってスタッフからお勧めがあった1本です。スタッフからは「ニシンの煮付けに合うワインを考えた事はないので後日是非感想を!」との事でした。 青魚ながら白身魚のようなあっさりした味わいのニシンの煮付けとの相性はショウガをたっぷり効かせた効果のためか上々のものでした。改めてエノテカのホームぺージを見るとこのワインについて「イタリアの名門Antinori(アンティノリ)社がトスカーナ地方で手掛けるワイナリーSanta Cristinaのロゼ、トスカーナらしいチャーミングで桃の花のようなピンク色、ピンクグレープフルーツや野イチゴの強い香り」とあり2ヵ月前に飲んだ味わいを思い出します。 葡萄品種はトスカーナを代表する「サンジョベーゼ」と「カベルネ・ソーヴィニョン」「メルロー」「シラーズ」の4種です。 ところで空のボトルを今でもキープしているのはそのチャーミングさからでラベルは無くボトルに葡萄の蔦の絵柄と葡萄畑が描かれています。出来れば上部を切ってキャンドルスタンドにしたいのですが、その方法が分からず、苦肉の策でボトルの後ろにティー・キャンドルを置いて雰囲気を出し癒し効果を満喫しています。

2025.03.19

コメント(0)

-

春のお彼岸でも北海道は「おはぎ」萩は秋の花なんだけど・・。

萩の花 昨日のNHK「あさイチ」でお彼岸に食べる「ぼたもち」と「おはぎ」について説明していました。ぼたもちとおはぎの名前の由来を考えた事も無かったので私には「眼から鱗」でした。春の花「牡丹」から「ぼたもち」でこの時期の小豆は冬を越したばかりで皮がかたいので「こしあん」、秋の花「萩」から「おはぎ」の小豆は収穫時期で皮が柔らかいので「つぶあん」がより向いているとの事でした。 北海道では「おはぎ」が一般的で何故「ぼたもち」という名前が定着しなかったのかと考えて、北海道では萩の花が北海道を代表する花である事と牡丹の開花が大体6月中旬から下旬にかけてという事もあるのかと推測します。ネットの記事には明治時代になって移住者によってこの習慣がもたらされ、もともと北海道ではもち米と小豆を合わせた物を食べる習慣がなかったので、区別する必要がなかったのではというのもありました。 ちょうど「春のお彼岸(3月17日~23日)」なので、ぼたもちが果たしてスーパーで売られているのか昨日見に行きましたが、ぼたもちの名称は皆無で全てがおはぎでした。こしあんとつぶあんの2種類が売られ、つぶあん派の私は皮が硬いのかな?と思いながらつぶあんを買いました。 お彼岸にぼたもちやおはぎを食べる習慣は江戸時代に始まったと言われ、小豆の黒色は魔除け、当初は砂糖が本当に貴重品だった時代に先祖に敬意を表して作った逸品だと思うと、改めてこの習慣に敬意を表したい気持ちです。北海道産もち米/十勝産小豆使用 &頂き物の小さな「お地蔵さん」 早速お買い上げの1個を頂きましたが、美味の一言です。そう言えば「棚からぼたもち」は北海道でも勿論しっかり定着して、さて今年の「棚ぼた」は一体いつでどんな幸運と思ってしまいます💦

2025.03.18

コメント(0)

-

エルミタージュの最高峰の造り手「M・シャプティエ」の白のテーブルワイン&白樺のワインクーラーの事

MARIUS by Michel Chapoutier France 2021年 アルコール度数12.5% 先日1年振りに会食した札幌で「叶多プランニング」を経営するHさんから手土産に頂いたワインです。見慣れないラベルでフランスワインの表示はあっても「果たしてどんな白?」とブラインドテイスティングのように飲んでみました。初日はアルコール度数の高さは分かっても際立つ酸味や果実味は無く「不思議なワイン」という感じでした。それが2日目、3日目となるに従って果実味など良い味わいが出て来て、そこで初めてこのワインを検索してみました。 造り手はフランスローヌ地方のエルミタージュで最高峰とも言われる「Michel Chapoutier(M・シャプティエ)」でイタリアの地葡萄「VERMENTINO(ヴェルメンティーノ)」100%でテーブルワインとして造った1本だそうです。初めて聞くブドウ品種で調べると「味わいは均衡が取れていて程よいストラクチャーは綺麗な酸味や塩味に支えられている」とあり「塩味」という表現にちょっと納得の味わいという感じです。因みにワイン名の「MARIUS」はM・シャプティエの曽祖父でアメリカでワインの販路を開拓し品質の評判を確立した人物だそうです。白樺材の湯飲みなども展示 余談ですが、Hさんは2023年11月に高島屋シンガポールで開催された「大北海道展(鈴木知事や秋元市長も会場視察に)」で「叶多プランニング」が特に薦める北海道産の良質な製品の展示・即売を行いました。札幌の友人からの紹介で展示の開場にも足を運びましたが、展示された製品の中で一番興味を持ったのは白樺の木で作る「ワインクーラー」でした。実際にシンガポールでの売り上げにかなり貢献したようです。何かと話題になる北海道「ニセコ」のホテルでも各客室に置いている所があると今回会った時にお話しがあり、何だか嬉しくなりました。鉄瓶など日本の工芸品を深く愛してくれるフランスで是非どこかのテーブルに置いてボトルとワインクーラーのマリアージュを愉しんでもらいたいものです。

2025.03.17

コメント(0)

-

「ビールサーバーを背負った売り子さん」に米メディアが「カルチャーショック」

昨日「MLBプレシーズン 巨人VSドジャーズ」をテレビ観戦しましたが、開始直後のスタンドからはテレビを通しても「唸り」のような熱量が伝わって来て、2年前3月の「WBC」の熱狂振りを思い出しました。大谷選手も試合後のインタビューで「東京でプレイするのは2年振りで・」とコメントし、今や「世界一」のプレイヤーに君臨する大谷選手を見るために東京ドームへと言っても過言ではないほどです。第一試合の阪神VSカブス戦は4万1978人、第二試合の巨人VSドジャーズ戦は4万2064人が観戦し(野球の最大収容人数は4万3500人)約8万人が熱狂したとネットの記事にあり、全国の視聴率も気になるところです。 大谷翔平 凱旋2ランホームラン時のスタンド そしてネットの記事の1つに「本場MLBとの違いに米メディア衝撃」とあり、内容をよく読んでみると日本の球場での応援の仕方との違いを3つほど挙げていました。 ① 攻撃時に鳴り物入りで応援する。 ② 選手それぞれの応援歌がある。 ③ ビールサーバーを背負った売り子さんがスタンドにいる。 私はアメリカの球場で応援をした事がないのですが、売り子さんは存在せずビールを飲みたい時は自分で売店に買いに行かなければならないようで、行列があると1イニングを見逃す事もあるようです。 日本でアメリカよりも野球とビールの結び付きが強い理由を別の記事ではどちらも同じ時期に日本に伝わったからではと説明していました。 野球は1840年代に現在の基となるルールが「ダウンボール」というゲーム名でアメリカで作られ、1870年代にアメリカ人ホーレス・ウィルソンによって日本に伝えられました。そしてほぼ時を同じくして大阪で渋谷庄三郎が初めてビール醸造を開始しています。その語100年ほどの時を経た1952年に「キリンビール」初めてがラジオの野球中継のスポンサーになった事に端を発して、ビールメーカーは野球中継を強力な宣伝媒体としてプロ野球とタッグを組み続けて現在に至るとの説明には納得です。 球場観戦者にとっては至れり尽くせりの「ビールサーバー~」のシステムが果たしてバックグランドが違うMLBに普及するのかどうかはちょっと謎ですが🍺💦今日の第二戦でスタンドの様子が映ったら売り子さんの姿を探してみるつもりです(かなり素敵なユニフォーム姿らしい(^^♪)

2025.03.16

コメント(0)

-

北海道根室産「まるかじり 氷下魚」道産子でもこの漢字をすぐ読める人は少ないのでは?

製造者:「㊒ 丸仁」 販売者:「JR北海道フレッシュキオスク㊑」 先日旅行のお土産の日本酒と一緒に頂いたのが「北海道根室産 まるかじり氷下魚」です。「最近この美味しさに嵌ってるの。そのままでも美味しいしオーブントースターでちょっと焼くと美味しさアップ!」というアドバイス通り毎日少しずつ頂き、写真を撮った時は後数本だけとなっていました。勿論日本酒との相性は抜群です。 北海道の代表的な干物の1つ「コマイ」は子供の時から馴染みがあるものですが今更ながらに「氷下魚」という漢字を使っている事に気が付きました。アイヌ語語源に違いないと調べてみると、やはりアイヌ語の「コマエ(小さな音がする魚)」で氷の張った低水温で産卵する様子が由来だそうです。魚の種類としてはタラ科でマダラやスケトウダラより小さく、秋から冬にかけて漁獲され淡泊な味と独特の風味を持つと説明があります。ほとんどが北海道で獲れ「カンカイ」とも呼ばれるとあり確かに両親がカンカイと言っていたのを思い出しました。 余談ですが、22年前に渡星する前はアイヌ文化はいまほど注目を浴びていなかったので、本帰国してアイヌの文化が大きくクローズアップされている事は本当に嬉しく思います。札幌で日本語教師をしていた時に学生からの要望で「アイヌの習慣と文化」について自分なりに調べて授業をした経験からアイヌ文化についての知識は結構あると自負していましたが、漫画「ゴールデン カムイ」を読むと未だ未だ奥深い物があると気付かされます。「2」の中でアイヌがシサム(隣人)と闘うための資金として川から砂金を採り始めた時「アイヌは川では洗濯をせず排泄物も流さない。そこまでして我々が汚さないように気を付けている川で砂金なんて採るから・・砂金を採る川は水が濁り魚が息を吸えない・・」のセリフがあり、人間が自然を敬う事の大切さを考えさせられます。

2025.03.15

コメント(0)

-

今が旬の「春告魚(ニシン)」のお刺身 &「ゴールデン カムイ」に登場のニシン蕎麦。

昨日NHKのニュースで「ニシン(別名:春告魚)」の産卵の時に見られる「群来(くき)」の映像が流れ今年も「豊漁」を伝えていました。1月くらいから煮付け用や刺身のニシンが店頭に並び始め、まずは煮付けに挑戦しましたがやはり小骨が多いのが難点です。次に刺身を試してみましたが、実は北海道生まれでもニシンの刺身を食べたのは初めての気がします。「青魚」ながら「白身魚」のようなあっさりした味わいにしっかり油も乗っていて栄養価だけでなく味わいも絶品です。 ちょうど滋賀県を旅行した友人からお土産に日本酒「半蔵」を頂いたので、昨日またニシンの刺身を買いに行きました。日本酒にも白ワインにも相性抜群で至福でした。 どうして渡星前に刺身を食べた事が無かったのだろうと気になってニシンの歴史を調べてみると、明治から昭和初期に大量に水揚げされたニシンは1950年代にはほとんど捕れなくなり「資源が枯渇した」状態だったそうです。そして1996年に「日本海ニシン資源増大プロジェクト」が立ち上げられ26年後の2022年に大漁の証となる「群来」が初めて観測されたそうです。 余談ですが今読んでいる漫画「ゴールデン カムイ 2」の中に「ニシン蕎麦」が登場します。私自身は高校の修学旅行で京都に行った時に食べたのが最初で最後ですが、改めて調べてみると明治時代に京都の蕎麦屋「松葉」で考案された料理でした。漫画の中では小樽のニシン蕎麦は京都のと違い関東風の濃い口とあります。明治からの豊漁時に小樽や札幌で普通に食べられていたのかなとも思います。北海道のニシン蕎麦の起源は江戸時代の江差町のようなので、一度オリジナルを食べに江差町に行ってみたいものだと思います。

2025.03.14

コメント(2)

-

「シャンパーニュ方式」のスペインの「CAVA BRUT」@「KALDI」

昨年の11月の帰星時にお気に入りだったスペインレストラン「Binomio」で友人達と会食した際に、スペインのスパークリングワイン「CAVA(カヴァ)」の値段が確か100ドル以上(1万円以上)になっていて酒税の高いシンガポールにしても高過ぎだなぁと驚き結局赤の「テンプラニーリョ」を注文し、その時からCAVAの事が気になっていました。 たまたま「KALDI coffee farm」のワインコーナーでカヴァが数種類売られているの見て値段も全て1000円台なのにまた驚きました。ちょうど「お家ご飯」用のスパークリングを探していたので、1400円台の「Poemas CAVA Brut(残糖分6-15gℓ)」を購入しました。 ボトル裏のラベルに「Comtats de Barcelona(コムタッツ・デ・バルセロナ)」と生産地域の名称がありバルセロナを取り囲むように位置するカタルーニャ州のこの地域でカヴァの95%以上を生産しているようです。因みにカヴァの主要品種は白葡萄の「パレリャーダ」です。 イタリアの「Prosecco(プロセッコ)」よりカヴァを選ぶ理由は製造方法が「Metodo Tradicional」というフランスシャンパーニュ地方と同じ瓶内二次発酵を行う「伝統的手法」だからです。肝心の味わいは程よい酸味で「泡」も心なしかきめ細やかな感じでした。前菜に用意した「しゃけとにしんの昆布巻き」とも中々の好相性で「お家ご飯」のいいスタートとなりました。

2025.03.13

コメント(0)

-

三重県伊賀市「太田酒造」の「半蔵」& ちょっと忍者の事。

先週滋賀県へ旅行に行っていた友人からお土産にと「半蔵 特別純米酒 生原酒」を頂きました。久し振りに自宅でサーモンの刺身等をアテに日本酒を飲みましたが、やっぱり「美味しい!」の一言です。精米歩合60% アルコール分17度 「半蔵」からすぐ思い付くのは忍者「服部半蔵」で製造者「太田酒造」は三重県伊賀市にあります。服部半蔵は伊賀忍者だったんだぁと改めて調べると「AIの回答」で「伊賀出身の忍者である先祖を持ち徳川家康に仕えた甲賀忍者(滋賀県)」と出てきました。伊賀と甲賀の違いはネットで簡単に調べられますが、伊賀忍者は個人が中心で武将には仕えず技術を売っていたのに対し甲賀忍者は武将に仕え忠義の心も深く集団として組織的に動くというのが特徴の1つだそうで、なるほどという感じです。 ワインのソムリエやエキスパートの試験では日本酒に関する出題もあるらしく、ちょうど図書館でそのページを読んだばかりでした。「半蔵」は特別純米なので「D」の区分に当たり「精米歩合の60%以下」にぴったりの60%です。因みに米をあまり削らないと穀物、乳製品の香りが強いそうです(多く削ると果実や花の香り)そして「純米」と表示がるお酒はアルコールの添加が無いという事を今更ながらに知りました。最後に「生原酒」は「火入れ」と「割水」をせずに詰めたお酒の事でした。ラベルの半蔵の左にある「神の穂」が何だか神々しく見えて来ました。飲み残しは気合を入れたアテを考えて飲み干すつもりです。

2025.03.12

コメント(0)

-

イタリア「ロンバルディア州」で造るちょっとレアな「RIESLING CRABO]

ワイン仲間から札幌市東区にあるちょっと面白いイタリアワイン専門店「はやしや商店」の情報を貰い先週の金曜に行って来ました。主に飲食店にワインを卸すお店のようで店内には所狭しとイタリアワインが並んでいました。シンガポールでよく飲んでいたピノ・ネロ100%のロゼがあればと思いましたが残念ながら取り扱いが無く、次のお目当てであるイタリア北西部ピエモンテ州の葡萄品種「コルテーゼ」100%で造る「GAVI di GAVI」は2種類販売していました。 店主は気さくな人でとても丁寧にワインを説明してくれるので(特にGAVI di GAVIの説明は熱が入っていました)更にあれこれ物色しているとイタリア産「RIESLING(リースリング)」を見つけました。ボトルの形もドイツやフランスのアルザスと同じ細長タイプでこれには驚き、店主に尋ねると「本当、どうしてイタリアで葡萄品種リースリングを育ててワインを造ろうなんて思ったのかなぁ・・?」とやはりかなりのレア物という発言でした。「おまけにこのワイン税込みで1470円とお買い得、味は保証します!」との事でまずはこの1本を購入しました。 イタリア北部ピエモンテ州の東に位置する「ロンバルディア州(州都はミラノ)」の「RIESLING CRABO」2023年 アルコール度数12%です。何に合わせようかとちょっと考えて「タラ」のフライに檸檬をたっぷりかけて頂きました。本場のアルザス産に比べて若干「大味(うまく表現出来ませんが💦)」の感がありますがコスパ、話題性としては申し分ないワインかなと思いました。 因みに「RIESLING CRABO」はイタリアワインの格付けである「DOCG(最上級ワイン」」「DOC(上級ワイン)」に次ぐ「IGT(地域特性表示/地酒)」なので生産地ロンバルディア州の「Pavia(パヴィア県)ではリースリングが推奨葡萄になっているようです。 次回はやっぱりGAVI di GAVIを購入と思いますが、私には珍しいシチリアのロゼも見つけました。店主から輸入業者の説明もあり「Pacific~」や「スリーボンド~」だと本業の利益がある会社なのでワインに関してはあまり利益を取っていないので売値も安くなっていますとの事でした。こんな情報が貰えるお店だと足繫く通ってしまいそうです。

2025.03.10

コメント(0)

-

「SHINJOボード」に当てるも1/100の「1万1100円」GETのマルティネス選手💦

昨日の「日ハム対中日」のオープン戦で日ハムのマルティネス選手が「SHINJOボードに当てた!」とネットの記事にあったので㊗初「賞金111万円の本塁打賞」と思ったのですが、試合前の練習中だったらしくその場合は「1万1100円」に減額だそうです😿ギリギリラインに当たり新庄監督らしく「リクエスト」を要望したようですが「1ミリでも当たっていたら渡します」と太っ腹なところも見せ、無事賞金をGETしたようです。おまけは6回無死満塁で代打出場し左腕に死球を当てられ、マルティネス選手にとっては「当たり日」だったようです。試合は結局6対6の引き分けでした。 SHINJOボードは球場ではレフト側しか見ていませんが、左打者も狙えるようにとライト側にも昨年設置されたようなのでエスコンに行った時にしっかり確認するつもりです。相手チームの選手でも「111万円」は授与されますが、選手は勿論ファンもやはり日ハムの選手に「初・SHINJOボード撃破!」しかもバット先端当たりに当てて欲しいものです。新庄監督は「五十畑君以外は皆チャンスがある」とジョーク混じりでインタビューに答えていますが、今年誰がどの位置に大当たりさせるか野球観戦の楽しみの1つになりそうです🥎

2025.03.09

コメント(0)

-

「心がほどけるオトナの絵本・ぼちぼちいこか」@「あさイチ」

先月4日のNHK「あさイチ」で「心がほどけるオトナに人気の絵本」の紹介があり、その中で一番読んでみたいと思ったのは「1わだけはんたいをあるいたら(ベーレ・フェルト 作/絵 ビヤネール多美子 訳)」でしたが1984年出版のこの絵本は現在品切れだそうです。 続いて紹介された「ぼちぼちいこか」は作者、絵ともにアメリカの「マイク・セイラー」「ロバート・グロスマン」ですが、何故か「今江祥智」氏の訳は「関西弁」になっています。番組内で関西弁の訳には難色を示す状況で熱心に押してくれる人達もいて出版にこぎつけたという裏話も紹介されました。 図書館にこの2冊があるかどうか早速見に行きましたが、「1わ~」は図書館の蔵書にはなく、「ぼちぼち~」は予約待ちの人気作品でした。そして一昨日やっと図書館からメールが来て受け取りに行きました。 英語のタイトルは「What Can a Hippopotamus be?(カバは何になれるの?)」で、消防士に始まり手品師まで13の職業に挑戦しますが全てうまくいきません。「どないしたら ええのやろ」と落ち込みますが、ここで発想転換です。「Until I think of something, I’m just going to lie down in this hammock (そや。ええことおもいつくまで・・・ここらでちょっとひとやすみ。」「And take it easy(ま、ぼちぼちいこか・・ということや。」 11番目の挑戦「宇宙飛行士」 「NO.(ひこうできず・・)」 仕事、育児、介護、恋愛でも何でもちょっと疲れた自分の「心」をほどけさすのに十分優しくユーモアたっぷりの絵本です。絵本を読んで思い出したのが先日放送のNHK「エマージェンシーコール(緊急通報指令室)」でベランダに立って今から自殺しようと思いますと電話をかけた女性の自殺したい理由が「契約社員の再契約は無いと今日会社から告げられて・・」でした。「そんな事ぐらいで・・」と思うほどの心の余裕は若ければ若いほどないのだというのを実感します。素早い対応で勿論救助されましたが、ふと崖っぷちの気持ちの時に心和らげる関西弁のこの絵本は寄り添ってくれる存在かなぁとも思いました。 因みに「1わだけ~」はやっぱり読んでみたい絵本です。1羽だけ反対を歩いた事で見える景色を体験してみたいものです。

2025.03.06

コメント(2)

-

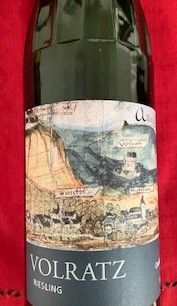

「VOLRATZ」が誇る上質なドイツのリースリング@「エノテカ」

「VOLRATS Riesling 2023 年 アルコール度数 11.5% 先月25日のBさん宅での「お家ご飯」でBさんがお手製「おでん」に合わせて用意してくれたドイツの白です。ワインショップ「エノテカ」のスタッフに「おでん」に合わせるワインのアドバイスを貰い選んだ1本ということで正しくマリアージュの一言でした。ドイツ産らしいアルコール度数がちょっと低めながらブドウ品種「リースリング」のフレッシュな柑橘系の味わいがしっかりしたワインでした。 アメリカのワイン資格試験「CSW」の勉強のためにドイツワインも基礎もしっかり身に付けたいと空ボトルも持ち帰りました。ラベルの右ヴィンテージ2023の下「Qualitatswein」は「上質ワインを意味する保護原産地呼称を伴うワイン」、「Trocken」は「辛口」、「Rheingau」は産地名でフランクフルトの西側に位置します。今ちょうど読んでいる「弘兼憲史著 世界のワイン」にドイツワインのボトルの色について「ラインガウ」「ラインヘッセ」等ライン地方は茶色、モーゼル地方は緑色が多いとありますが、「VOLRATZ(フォルラーツ)」は何故か緑色です。 「エノテカ」のホームぺージに「フォルラーツ」の説明がありラインガウにおける最古のワイナリーの1つで最高品質のリースリングの畑を持ち、先進的な研究も行っている名門ワイナリーとあります。こんな贅沢なワインを飲めた事に改めて感謝です。

2025.03.04

コメント(0)

-

ニューデリーの「フマーユーン廟」の前に咲く赤い花&インドネシアの「プルメリア」

在星中に飲み友達だったK子さんが「今年の旧正月(1月末)は友人とインドに旅行に行きました」と写真を送ってくれました。首都デリーで撮った赤い花が主役の1枚はその鮮やかさだけで元気が貰えます。ふと後ろの建物が気になって聞いてみると「フマーユーン廟」という「ムガール帝国第2皇帝フマーユーン(1508-1556)のお墓」という事です。初めて聞くので調べてみると「事故死で亡くなった皇帝のため王妃が建てた壮大なお墓」というロマンチックな話があるそうです。K子さんによると「赤い花はコスモスのようでコスモスではない・・」ちょっと謎めいたデリーに咲く花です。 そして心を落ち着かせてくれる白い花はK子さんがインドから帰ってインドネシアのバタム島へ出張した際、滞在したホテルのプールサイドに咲いていた1枚です。K子さんによるとシンガポールやインドネシアに多く咲いている熱帯植物の「プルメリア」だそうですが、私は在星中にしっかり見た記憶が・・💦プルメリアも調べてみるとハワイでは「プアメリア(レイにも使われる)と呼ばれ大切な人の幸せを願うという意味や女性の魅力を引き出すパワーがあるとも言われているようです。色とりどりの花が咲くまで北海道はあと2ヵ月ほどかなぁと・・。その間は写真の花からも前向きになれるエネルギーをたくさん吸収したいなと。

2025.03.03

コメント(0)

-

「GI北海道・PIWIs Blend」🍷 & お手製「エゾシカ肉のロースト」@「お家ご飯」

愛知県在住の知り会いから「山梨県産でラベル、防腐剤無し」のサプライズワイン白・赤が届き、ワイン仲間と赤を一緒に試飲しましょうと集まった定例「おうちご飯」でAさんが持参したのが北海道ワイン(株)の赤でした。 GI Hokkaido 2021年 アルコール度数12% エゾシカ・ローストにかけるソースも手作りで。 「GI北海道」の生鮮基準に従い北海道浦臼町産の4種類の葡萄「RONDO(77%)」「REGENT(8%)」「ACOLON(8%)」は原産はドイツ、「ZWEIGELT(7%)」はオーストリア原産のブレンドで製造者は小樽市にある「北海道ワイン株」です。ワイン名のPIWIについてボトルの裏のラベルに「良質のワインに欠く事が出来ない酒石酸とミネラル分を十分に含んでいる為、酒石(結晶)が出る事もあります」とあり、ミディアム・ボディながら重厚感もある良質のワインを実感しました。 それに合わせてAさんが知り会いの猟師さんから入手した「エゾシカ肉」をお手製でローストにして持って来てくれました。どうも中まで火が入り過ぎたという失敗作らしいのですが、猟師さんのさばきの技術が素晴らしい事もあり、エゾシカと言われなければ「果たして何の肉?」と思うほどくさみも無い食べやすさで余市ワインにしっかりマリアージュでした。 因みに私が持参したミンク鯨の刺身(ノルウェー産)はたっぷりおろしたショウガで頂きましたが、山梨のワインにも余市のワインともなかなかの相性でした。 山梨産のワインについてはBさんから「もしかしてシャトレーゼ・・?」のヒントが出て、今知人からの返信待ちです。

2025.03.02

コメント(0)

-

自治体によって差が出る「教育無償化」@「国会中継」

今週火曜の「国会中継」の議題の1つ「教育の無償化」で立憲民主党議員からの質疑で日本の「不平等」について改めて考えさせられました。特に東京都品川区の例を挙げ、2026年から区立中学校へ入学する生徒を対象に制服(標準服)を全部無償化する事が決まったそうです(東京23区では初の試み)そして同区立学校は既に学校給食や学用品が無償化されているため制服を無償にすることで義務教育にかかる主要な費用を区が全て負担するそうです。その上入学時の祝い金の制度もあるようで自治体によって教育の無償化に差が出るのは同じ日本という国に住んでいておかしいのではないかという議員の質疑です。無償化のための財源の1つである「所得税」について給与の額も他の自治体に比べてそれほど大きな差はないのではないかという指摘でした。 私が自治体によって大きな違いがあると知ったのは「ゴミ問題」が最初で、東京都でも区によってゴミの分別をしなくていいと友人から聞いた時です。ゴミ焼却の機械はその機能によって値段に大きな違いがあり、例えばダイオキシンを発生させない機械は高額なものになります。友人とは「お金のある自治体は違うのね~」で話が終わってしまいました。 そして今、札幌市で議論になっている「高齢者優待パス(地下鉄、バス、市電)」は札幌市の財源が厳しいという事で現状70歳から7万分を利用者が1万7千円の負担というシステムを75歳に引き上げる案が出ていてほぼ可決の状況です。気になって高齢者優待パスについて検索すると、これも自治体によって違い愛知県では70歳以上は地下鉄/バスが無料である事を知り、愛知県=トヨタを痛感しました。一見平等に見えながら住む場所による「不平等」は他にもあるのだと思います。政府はこれに対してどんな対応を取るのか(財源が厳しい自治体は我慢して下さいで済ますのか)注視する必要があるのではと思います。 ところで在星中もNHKの「国会中継」を時間がある時に見ていましたが、ふと「国会中継の視聴率はどのくらい?」と思って検索するとNHKは視聴率を公表していないようですが「1%?どんなに高くても5%でしょう」という記事もありました。午前中の放送で時間も長いので興味があっても見られない人もいると思うのですが、やはりこの時代に相応しくない放送の仕方なのかなぁとも思います。特に「教育の無償化」は次代を担う若年層にしっかり現状を把握して政治にもっと関心を持ってもらえるよう「国会中継」という番組を練り直す必要を感じます。愛知6区 国会対策委員長代理 47歳 余談ですが、自民党議員「丹羽秀樹」さんの「話術」に初めて3度大笑いしてしまいました。冒頭『私の趣味はウオーキングで2年間で13㎏減量したと友人に話したところ、減量には乗馬でしょう!2週間で10㎏減量でしたよ。あっ、これ馬の体重です🐎』に始まって、質疑の合間の「小話2つ」です。小話1:『勉強しない我が息子に学生にとって勉強が仕事だと叱ったところ、息子から家に仕事は持ち込まないと言われました』小話2:『そういう私も高校時代は勉強嫌いで、ある日母親が学校の先生に呼ばれ「秀樹君はこのままでは学校のゴミとなりますよ」と言われ即座に母が「先生そんな事言わないでください。息子は我が家のホコリです」の会話を機に勉強に励むようになりました』 こういう話術を見せられると今まで知らなかった議員にも「どんな人なんだろう?」とちょっと興味が湧いてきます。

2025.03.01

コメント(2)

-

「上沢投手問題」は水面下でくすぶりながらも4月1日のエスコンF戦へ、

各球団のオープン戦が始まり、開幕戦まであと1か月ほどとなり日ハムファンとしては清宮選手が「今年こそボスを男にします!」の公約を果たしてくれるのか楽しみなところです。(上沢君問題は)他球団はあんまり触れないでしょ。触れられないでしょと断言。 そんな中、今朝のネットの記事に「上沢問題で矢面に立つ日本ハム・新庄監督と無反応の10人の将(ソフトバンクの小久保監督を除いて) アナタ方はどちらに一票投じるの?」がありました。2023年オフにポスティングシステムを利用して大リーグに移籍し1年でNPBに復帰しソフトバンクに入団した上沢投手の件は未だくすぶっているのだなぁと・・。 今年ソフトバンク入りが決まった後で新庄監督の「育て方が違った」発言も尾を引いているようで、何1つルール違反をしていない上沢選手に対して依然バッシングがあるようです。個人的には日ハムの「押しの選手」の1人だった事もあってソフトバンク入団にはショックを受けましたが、徐々にこれが本人にとって最良の選択であれば良いのではと思うようになりました。周りの特に熱烈日ハムファン数人にも聞いてみましたがほぼ同じような気持ちと感じました。 ただ4月1日のエスコンF初戦のソフトバンク戦は早々に先発ピッチャーが「伊藤大海」VS「上沢直之」と予想されていて、サポーターの応援や熱狂振りは予想がつかないくらいです。 ところで、日ハムからソフトバンクへ移籍後すぐに結果を出した近藤健介選手は昨年は13年目で初めてパ・リーグの最優秀選手賞(MVP)に選ばれました。日ハム戦でヒットやホームランを打つたびに「何故日ハムjにとどまってくれなかった・・」と複雑な気持ちでした。そしてもう1人、私にとっては意外というほど結果を出しているのが有原航平投手です。日ハム時代(2015-2020)は防御率は4割台もあり、最高で2.46とあまり安定感のない投手という印象でした。それが2023/2024年で2.31/2.36と安定感を見せ14勝をマークしています(最高が日ハム時代の15勝)この結果を見る限りソフトバンクの投手陣を支える力が勝っているのではと思ってしまいます。逆に他球団から日ハムに移籍して大きく華開いた選手もいるので一概には言えないですが、上沢選手の件に関しては今年1年の結果で有原投手のような安定した勝てるピッチャーになった時に改めて移籍問題がクローズアップされるのかなぁと思ったりします🥎【追記】2025年3月16日 今日オープン戦で上沢投手と伊藤投手の対決となりました。結果としては上沢投手は5回9安打5失点で日ハムが攻略した事になります。新庄監督はコメントを封印。益々公式戦の結果を見てみたいという気持ちです。因みに今日は野球ファンにとっては至福の一日。12時からは阪神VSドジャーズ戦、日ハムVSソフトバンク戦、今は巨人VSカブス戦。開幕は本当、もうすぐです。

2025.02.25

コメント(0)

-

「美味しいバターがある国には文化がある」

昨日のネットの記事にパリで暮らす86歳のデザイナー「弓・シャロー」さんの「いちばんお金をかけている事」がありました。「お金は健康に1番かける。後は心配し過ぎない事が大切」は住む国が違っても全く同感です。 そして弓・シャローさんが思う「美味しいバターがある国(フランスと日本を挙げています)には文化がある」にまたしても同感です。20年間暮らしたシンガポールは食料品は基本的にはほぼ輸入で、特にチーズやバターは日本産も含めて値段はそんなに変わらないのでヨーロッパ産や豪州産など色々な国のを試しましたが、やなりフランス産のチーズやバターは「唯一無二」の味わいがあります。 「発酵 エシレバター」については以前日記に書きましたが、牛乳の質や歴史と伝統ある製法の賜物と言えるほどのコクのあるバターでトーストに塗るだけでも、パスタやハンバーグ料理に使ってもその美味しさが際立つ1品です。 一昨年本帰国して大丸デパートでエシレバター(250g)が5千円ほどだったのには本当に驚きました。シンガポールではスーパーでも専門店でも大体13ドルぐらい(1400円ぐらい)でしたが、昨年11月に帰星した時にスーパーで確認すると値引きで11.9ドルでした。購入して「お家ごはん」の時に友人達に食べてもらいましたが「文句無し!」の大好評でした。 どうして日本ではそんなに高値なのか農水省のホームぺージを見ると輸入のチーズやバターについては関税率が29.8%+985円/㎏とあり自国の製品を守るためというのは理解出来ても、それにしても今話題になっているアメリカが外国産の自動車にかけるとされる関税25%を上回っているのには愕きです。「Beurre Bordier(海藻入り ボルディエバター)」125g 7.8ドル 在星中に通ったフランス食材店「So France」ではエシレバター以外にも常時数種類のバターが売られていて味比べが出来るのも楽しみの1つでした{ボルディエはコクではエシレに撒けますが。色合いが鮮やかです) 国の政策として関税の必要性も分かりますが、もう少し自由に美味しい物が味わえる社会になったらなぁとも思います。

2025.02.24

コメント(0)

-

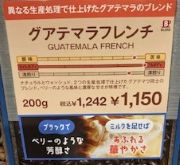

「お家カフェ」にKALDIのグアテマラフレンチ。ミルクを足して溢れる華やかさ☕

麻婆豆腐とチリワインの葡萄品種「Carmere(カルメネール)」の相性が抜群と思っている私にワイン仲間が教えてくれたのが「KALDI」のマーボー豆腐の素でした。「味の素のCOOK DOより数倍美味しいよ~」の言葉につられてお店に行ったのが初めてでした。2003年の渡星前には勿論札幌にはありませんでした。そして次回行った時にコーヒー豆が主力の商品である事に遅まきながら気付きました。 コーヒー豆コーナーをさっと見た限り20種類以上の豆が並び、コーヒー好きにとって嬉しいのは酸味/苦み、ライトボディ/フルボディ、浅煎り/深煎りの度合いが分かりやすく表示されている事です。個人的には苦め、ダークカラーの深煎りが好みなので、苦みのレベルが一番高い「グアテマラ・フレンチ」を購入しました。ブラックで飲むとベリーのような芳醇さ、ミルクを足せばあふれる華やかさのコメントもミルク派にとっては嬉しい限りです。 値段の上の箇所にコーヒー前の2つの生産処理について「ナチュラル」と「ウオッシュド」の記載があり、調べてみると「ナチュラル」はブラジルで多く用いられる方法で収穫したコーヒーの実を丸ごと乾燥させる方法で芳醇でしっかりとした味わいになり、「ウオッシュド」は収穫したコーヒーの実から果肉を取り除いてから乾燥させ酸味が出やすい方法だそうで、私はこれは初めて知りました。 豆で200g購入して、家でグラインダーで更なる苦みを出すため細かく挽くのが「自分流」です。ドリップコーヒーの入れ方の基本である少量のお湯を粉に均一にかけ30秒蒸らしてから徐々に静かにお湯を注いでいくをいつも以上に丁寧にやったのが功を奏したのか完璧な「お家カフェ」の味わいとなりました(しばらくは豆の種類を変えながらKALDIコーヒーをリピート予定です) 因みにKALDIの店名とイラストについて「昔昔、エチオピアの奥地に住んでいた1人の山羊飼いが赤い実を草と一緒に食べていた山羊が昂奮して飛び回っているのを見て、自分も食べてみると確かに元気が出て爽快な気分になり、修道僧の修行にも使われるようになったという逸話と山羊飼いの名前がKALDIであった事」がホームぺージの説明にありました。エチオピア原産のコーヒー豆を使った「Halo Beriti」@アフリカン・カフェ「UTU」 ふと在星中にアフリカン・カフェ「UTU」で飲んだエチオピアコーヒーの事を思い出しました。コーヒー豆の原産国と言われるエチオピアのファンタジー溢れる話はコーヒータイムを更にほっこりさせてくれます。

2025.02.23

コメント(0)

-

「ピーナッツ75周年記念 WONDERFUL PARADE展」@大丸札幌店

3月3日まで大丸デパート札幌店で開催の「ピーナッツ75周年記念 WONDERFUL PARADE展」に昨日行って来ました。原作者であり漫画家のCharles Schulz(チャールズ・シュルツ)氏(1922-2000)がこの漫画を描き始めたのは1950年で今年は75周年目となります。会場では様々なピーナッツ商品が販売されていて、昨今人気になっている浮世絵の中に没入しているスヌーピーやチャーリー・ブラウンの商品もありました。左の本は在星中に購入の「LIFE LESSONS from LUCY(ルーシーの人生訓)」 私の一押しキャラの皮肉屋「ルーシー」の商品をじっくり探しましたが、残念ながらコルク製のコースターのみで当然、主役はスヌーピーで、意外にウッドストックの品揃えが多いのに驚きました。漫画を描き始めた当初はこの鳥に名前はなく上手に飛べない事から「Stupid Bird(ヌケサク鳥とかマヌケ鳥)」とスヌーピーから呼ばれていた事を思うと随分な出世です。 ウッドストックと言うと、ピーナッツシリーズの翻訳を手掛けた詩人の谷川俊太郎氏(1931-2024)が以前にインタビューで一番好きなキャラクターを聞かれ、受け狙いなのかウッドストックを挙げていてその理由がセリフが無く、訳す必要がないからには笑ってしまいました。そしてピーナッツの真髄を下記のように語っています。「ピーナッツは大人の漫画で基本的な人間が生きている悲しみみたいなものがそこにあります。ピーナッツの神髄は人間の悲しみです。どれかのキャラクターは好きになるはずで、そこからピーナッツの深みにはまる。原作者シュルツ氏の絵がすごく言葉を助けてくれる。訳さなくても絵が感情を教えてくれる。ピーナッツの最終回には過剰なセンチメンタリズムがない。これは原作者シュルツ氏の思想のような物が反映されていると思う。」 「I have examined my life and found it to be without flaw」は「LIFE LESSONS from LUCY」の裏表紙のLucyのセリフです。谷川氏の訳は分かりませんが「人生あれこれ考えてみると私には何の落ち度もないのよね~♪」かなぁと・・。ピアノに夢中の片思いのシュローダーからは全く相手にされなくても皮肉屋ならではのポジティブな姿にほっこりです。

2025.02.22

コメント(0)

-

ウクライナに埋蔵しているらしい「レアアース」が停戦の鍵なのか。

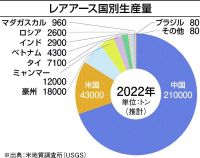

トランプ大統領の公約の1つ「ウクライナ戦争の早期終結」に向けて、ここ数日驚かされるニュースが流れます。今月18日にサウジアラビアで行われた「停戦に向けての協議」はアメリカとロシアの高官のみでウクライナ側の参加は認められませんでした。そしてゼレンスキー大統領は「選挙なき独裁者(国内の支持率は4%とも)」でありウクライナ戦争の責任はゼレンスキー大統領にあるという発言には「一体何が・・」と思いました。因みに調べてみるとトランプ大統領の支持率は不可解な発言の連発のせいか就任当初の49%から45%に下がり、ゼレンスキー大統領は昨年の12月の段階で52%だそうです。 気になってトランプ大統領の発言の理由を検索してみるとウクライナに埋蔵しているらしい「レアアース」のうち5000億ドル相当をアメリカが要求した事に対して、ゼレンスキー大統領が最初拒絶した事にあったようです。 一転して今朝の野村證券のネットの記事ではアメリカのこの要求に対して今後もアメリカの軍事支援が必要であるとの考えから同意したとありました。 遅まきながらレアアースについて調べてみると、2022年の国別生産量は中国がトップで210,000トン、米国が43,000トンと当然埋蔵量が世界トップの中国が断トツです。ウクライナの埋蔵量について実際にどんな資源があるのかもほとんど知られていないけれど、様々な報道によるとウクライナには10兆ドル(約1520兆円)以上の価値がある鉱物資源があるとされ、ウクライナは軍事、経済支援を求める際に交渉材料として重要資源の存在を前面に打ち出しているという記事もあります。 スマートフォン、パソコン、省エネ家電、ハイブリッド車、電気自動車から人工衛星や戦闘機のジェットエンジン用耐火材等などハイテク産業に欠かせないこの資源は中国との競争に打ち勝つためには喉から手が出るほと欲しいのだと思います。 「声を大きくして叫べば通用するものではない」と言われるトランプ大統領ですが、停戦の鍵を握るのはやはりアメリカで少なくても世界が納得する停戦へと導いて欲しいものです。

2025.02.21

コメント(0)

-

かつては修行僧の大切な食品だった「お麩」の健康パワー@NHK「あさイチ」

先週のNHK「あさイチ」で「お麩」の栄養価の高さと料理法を紹介していました。栄養価が高い事は何となく知っていましたが、時々味噌汁やラーメンのトッピングにする程度でした。番組内でハンバーグのつなぎとしてパン粉の替わりにお麩を使うというのは私には「眼から鱗」でした。 調べるとお麩は奈良時代か室町時代に中国から仏教との繋がりで日本に伝わり、肉食がタブーだった修行僧の大切な食品として重宝されていたようです。思い出すのは在星中にお麩好きだった友人の実家がお寺さんであった事です。 小麦粉、小麦粉から取り出したグルテンともち米粉が原料のお麩は植物性たんぱく質が豊富で白米の約10倍だそうです。他にはグルタミン酸(神経伝達物質の材料)、ナイアシン(精神障害の予防と治療)、ナトリウムやカルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルも豊富に含まれています。 因みに下記は我が家に常備のパン粉とお麩の栄養成分表示(100gあたり)の比較です。 パン粉 お麩エネルギー 370kcl 356kcl タンパク質 11.0g 28.4g脂質 3.3g 2.8g炭水化物 73.7g 56.8g食塩相当量 1.1g 0.02g パン粉には表記がない食物繊維がお麩では3.75g含まれています。明らかに低カロリー、高たんぱく質でダイエットにも適しているだけでなく健康効果として美肌や骨折予防などの他にも脳の活力効果というのもあり、毎日あるいは毎食時に少量ずつでも摂っていこうと思っています(消味期限もお麩の方が若干長いです) 肝心のハンバーグのつなぎは昨日試してみました。ポリ袋に適量のお麩を入れて麺棒で叩いて粉々にして後はパン粉使用の時と全く同じです。ちょっと腕が疲れるなぁという感じと、パン粉使用より味があっさり目(ソーズを付けずに食べると)になった気がしますが、フライ料理も含めてパン粉からお麩にシフトしてみようかと思っています。 ジムに設置してある「In Body」で定期的に体内のタンパク質量、ミネラル量や筋肉量を測っているので目標の筋肉量1㎏アップを目指して年内頑張ってみるつもりです。

2025.02.19

コメント(0)

全1020件 (1020件中 1-50件目)

-

-

- 日本全国のホテル

- 【宮城】鳴子温泉 元祖うなぎ湯の宿…

- (2025-04-28 09:26:07)

-

-

-

- 日本各地の神社仏閣の御朱印

- 第3回 歩いて巡拝知多四国 番外 …

- (2025-04-28 00:00:22)

-

-

-

- 海外生活

- Kings Beach へ ドライブ

- (2025-04-24 19:05:25)

-