PR

Keyword Search

Calendar

Comments

冒頭 左の写真

は、 瑞光寺の山門手前

で先ず目に止まります。駒札と2つの石碑が立っています。一つは元政上人旧跡で瑞光寺であることを表記し、その右には南無妙法蓮華経の題目碑です。

深草山と号する瑞光寺

は、江戸時代の詩僧として有名だった 元政上人

が草庵を結ばれたのが起こりであり、隠栖されたところなのです。そして法華道場とされたのです。一般には 「元政庵」

の名で親しまれてきたそうです。 (資料1,2)

右の写真

は、旧伏見街道、つまり現在の 直違橋通の傍に立つ石標

です。これは直違橋8丁目と7丁目の境となる分岐路の南東角に立っています。この石標の立つところを東に進み、JR奈良線の踏切を超えると南側に瑞光寺境内があります。 この辺りの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

踏切の手前で、奈良線沿いに数十m南西に歩くと、瑞光寺の霊園があり、 「深草元政上人御廟」

はその中に位置します。探訪の最後に霊園域まで行ってみましたが、入口の格子戸が閉まっていましたので、霊園に入るのは遠慮しました。

瑞光寺は現在の地名で説明すると、深草坊町の北部側にあり、中央部は民家で、南部側に深草十二帝陵と嘉祥寺(深草聖天)が位置します。

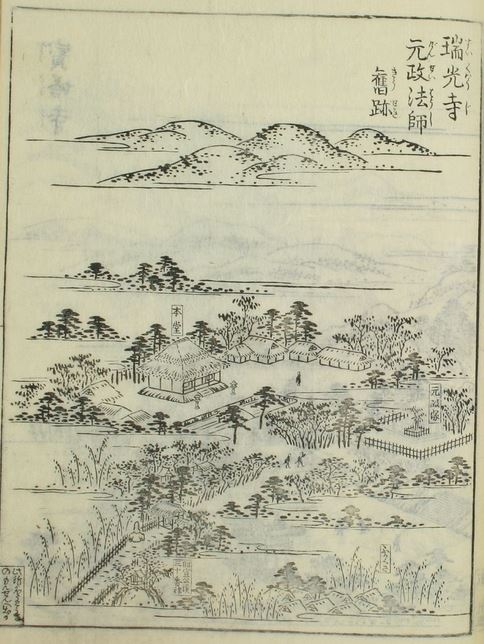

江戸時代に出版された 『都名所図会』に掲載されている「瑞光寺 元政法師旧跡」図

を引用させていただきます。左下に山門に至る坂道が描かれ、山門を入った境内の左側に本堂、そして右側に元政墓が描かれています。墓は本堂の西に位置します。山門の位置が江戸時代のままならば、この絵図に描かれた元政墓の左側から山門の右側にかけて線路が敷かれたことになります。 (資料3)

『都名所図会』は、瑞光寺が深草極楽寺村にありとし、「当寺境内の字を薬師堂畑 (はた)

といふ。古 (いにしへ)

極楽寺の薬師堂の遺跡なり」と付記しています。極楽寺の旧跡に瑞光寺が建てられたことになります。 (資料2)

石段を上がった先に 茅葺き屋根の山門

があります。京都市内で茅葺きの山門を見かけた記憶はありません。

写真を整理していて気づいたのは、山門の手前に 自然石に「不許酒肉五辛入門」と

刻されていたことです。当日はこの自然石の碑をそれほど意識していませんでした。浄土宗の真宗院にあるのも見た時はめずらしと思いました。日蓮宗のお寺の門前にあるのもまためずらしいことなのだとホームページにも記されています。 (資料4)

山門には「瑞光寺」の扁額が掲げてあります。 門前に「大界外相」の碑

も建てられています。門から南に延びた参道が直角に東方向に曲がります。

その正面に、これまた萱葺きの本堂が建てられています。参道の両側は緑豊かな庭になっています。

本堂の正面にこの扁額が掛けられています。「寂音堂 (じゃくおんどう) 」と読むそうです。

少し丸みを帯びた萱葺き屋根のこの建物は寛文元年(1661)に建立されたものだとか。 (駒札)

明暦元年(1655)にこの地で草庵を結ばれた時は「庵の名を章安大師の故事にちなんで、称心庵と名付けた」ということですが、寛文元年に「深草山瑞光寺」と改められたと言います。 (資料4)

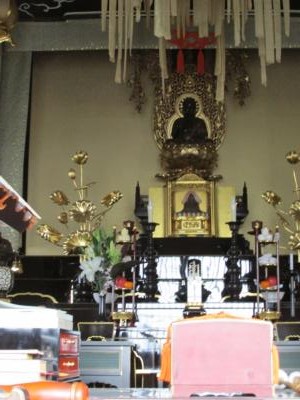

本堂の正面の戸の一部が透明板でお堂内を拝見できるようになっていました。

デジカメのズーム機能で撮らせていただいた堂内の中央部です。

本尊に釈迦如来坐像が安置されています。この釈迦如来像の体内には五臓六腑が入っているというめずらしいものだそうです。中正院日護上人の作といいます。像高は約60cmの坐像だとか。 (資料1,4、駒札)

奥殿に元政上人、元政上人の両親、歴代の上人が祀られているそうです。 (資料4)

それでは、まず拝見した範囲での境内のご紹介です。

緑豊かな本堂の前庭は南側がこんな景色です。

前庭には、身延山から株分けをしてもらったというしだれ桜があり、またソメイヨシノの桜の木も植えられています。

山門を入った参道から本堂に向かい左折するまでのところ、東側に鐘楼があります。

梵鐘の撞座の上部には題目が浮彫にされ、撞座の帯部分は龍と雲文、下帯部分は獅子と花文がデザインされています。題目の反対側の縦帯部分には昇龍がレリーフされています。中央の銘文末尾には文化12年(1815)4月に文を謹撰した旨の記載があります。その頃に鋳造された鐘なのでしょう。

参道の西側には、木造鳥居に 「帝釈天王 白龍大弁財天」

と併記した額がかけられ、2つの小社が並んでいます。

南側にこの 水盤 があります。水盤の西側に白龍の頭部が水の注ぎ口となっています。

瑞光寺のホームページには、龍神様のご神体より流れ出る水と 「白龍銭洗弁財天」

としての説明があります。金運の御利益あらたかだとか。

鎌倉市にある有名な「銭洗弁財天宇賀福神社」のことをつい連想しました。

北隣に石段があり、少しの高さですが上に 「三十番神社」

があります。

「法華守護の三十番神と大黒天の三十一体を祭祀し元政上人によって当山の安泰と寺門の繁栄を祈る。

三十番神は天照大神、八幡大菩薩をはじめ伏見稲荷、松尾大明神、北野天満自在天祗園大神等の全国の総氏神を一堂に祀った一ヶ月三十一柱の国土神である。」と説明されています。 (資料4)

この三十番神社は、元は元政庵の門前、北側に周濠を備えた約50mの前方後円噴があり、その墳上にあったそうです。 「番神塚」

と呼ばれていたそうですが、一説にここが「昭宣公藤原基経の墓」という伝承があったといいます。冒頭で御紹介した『都名所図会』の絵図の左下隅に円墳状の上に社を描き、その右に「昭宣公墳三十番社」と付記されています。瑞光寺の次に「昭宣公の墳 (つか)

」の項目を上げて、伝承を説明しています。 (資料1.2)

上掲のホームページでは、「元は 旧極楽寺薬師堂に番神山として現存していたものである。」 (資料4)

としています。

探訪で拝見した範囲はここまでですが、事後に整理していて、様々な資料から知ったことを私なりに総合していくつかご紹介します。

元政上人は、元和9年(1623)毛利輝元の家臣石井元好の五男として、一条戻橋付近で生まれ、13歳の折、彦根藩二代藩主井伊直孝に仕えます。長姉春光院が直孝の側室だったとか。生まれつき病弱だったそうです。19歳の折り江戸詰めとなりますがその後病のために京に戻るのです。母と共に泉州和気の妙泉寺に詣でた折に、 「出家せん。父母に孝養をつくさん。天台三大部を読了せん」という三願

を立てられたと言います。26歳の時に致仕し、出家されます。

妙顕寺の日豊上人の弟子となり、その後上記のとおり、この地に草庵をむすび、瑞光寺という法華道場を草創されたのです。両親を引き取り、ここで仏道に励む傍ら孝養に努められたといいます。

亡父の遺骨を持ち、母を伴い身延山に詣でられた記録が『身延のみちの記』という紀行文だとか。寛文7年(1667)12月、老母が87歳で亡くなった2ヶ月後の翌年2月18日に46歳で示寂されたのです。

元政上人は詩歌にすぐれ、松永貞徳や熊沢蕃山、稲荷の祠官荷田信詮 (かだののぶあきら)

などとの交友があったそうです。 (資料2,4,5)

瑞光寺は 「縁切り寺」「縁結び寺」

の両面があるようです。縁切り、縁結びについてはホームページにも記載があります。

「縁切り寺」の側面で、俗説なのでしょうが、興味深いエピソードをあるサイトで読みました。「元政の出家は、江戸吉原の高尾太夫の死によるというエピソードから縁切り祈願の信仰がある」 (資料6)

というものです。縁切り関連のサイトでは同種の記載があります。

詩僧としても有名だったという元政上人は仏教研究書以外に『草山集』三十巻、『草山和歌集』一巻(1668年刊)を著しています。和歌集には150首が収録されているそうです。その中にある歌をいくつかご紹介します。 (資料1,7,8)

世を逃れてここかしこありきけるころ

逃れては山里ならぬ宿もなしただわれからのうき世なりけり

深草の里に住みなれてのち

住までやは霞も霧もをりをりのあはれこめたる深草の里

独述懐

山里も都も同じ隠れ家や世に忘られし我が身なるらむ

橋の上にやすらひて

うらやまし宇治の橋守行く秋の月を眺めてとしのへぬらん

太子伝を読みしついでに

よしあしとわかれし末の法はみな難波の水の流れなりけり

母の亡くなりぬる頃、人のもとより歌よみてとぶらひける返事に

今はただ深草山に立つ雲を夜半の煙りの果てとこそ見め

元政上人の辞世の歌は

鷲の山つねに澄むてふ峰の月かりにあらはれ仮にかくれて だとそうです。

脇道に逸れた序でに、メモ代わりとして。 (資料1,9)

江戸時代、俳人の上島鬼貫 (おのつら)

が瑞光寺を参詣したおりに

箔のない釈迦に寒しや秋の風 の句を詠んでいるそうです。

また、元政上人の忌日は陰暦2月18日。現在は毎年3月18日に元政忌が行われています。

「元政忌」は俳句の季語になっているようです。

腰張りの文殻見たり元政忌 無果

茶室にもかかる遺墨や元政忌 白川

とひよりて竹を叩くや元政忌 松瀬青々「妻木」

捨藪の梅も咲きけり元政忌 巨武定口「まそほ貝」

この後、瑞光寺のすぐ近く北東にある「宝塔寺」を訪ねました。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p75-78

2) 『都名所図会 下巻』 竹村俊則校注 角川文庫 p59-61

3) 都名所図会. 巻之1-6 / 秋里湘夕 選 ; 竹原春朝斎 画

巻5の26コマ目

:「古典籍データベース」(早稲田大学図書館)

4) 京都深草 瑞光寺

ホームページ

5) 元政庵瑞光寺

:「伊藤久右衞門」

6) 瑞光寺(元政庵)

:「京都観光Navi」

7) 僧 元政

:「日文研データベース」

8) 『草山和歌集』の配列と成立について

島原康雄氏論文 国文学研究資料館紀要

9) 元政忌

:「きごさい歳時記」

補遺

元政庵瑞光寺

:「日蓮宗ポータルサイト」

瑞光寺(京都深草・日蓮宗)

:YouTube

元政

:「コトバンク」

銭洗弁財天宇賀福神社

:ウィキペディア

財産運にご利益ありと伝わる銭洗弁財天

:「鎌倉紀行」

妙顕寺

ホームページ

元政忌(瑞光寺)

:「きょうの沙都」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -1 墨染寺と余談「撞木町」へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -2 藤森神社細見(1) へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -3 藤森神社細見(2) へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -4 西福寺・仁明天皇陵・十二帝陵ほか へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -5 嘉祥寺(深草聖天)へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -6 真宗院 へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -8 宝塔寺細見(1) まずは本堂周辺 へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -9 宝塔寺細見(2) 日像廟・七面社ほか へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -10 宝塔寺細見(3) 塔頭と補足 へ