PR

Keyword Search

Calendar

Comments

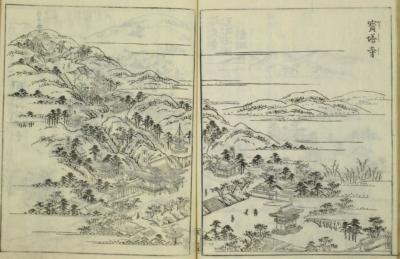

冒頭の絵は、 『都名所図会』(1780年)に載る宝塔寺の全景

絵図の引用です。 (資料1)

見開きページの右下角に総門があり、左上角近くが七面山山頂で、七面社があります。見開きの折り目中ほどに多宝塔があり、その左下に境内中央に西面する本堂が描かれています。

この絵を見ていて気づいたのは、七面社への参道が本堂の真後から延びているように描かれています。実際に歩いて上ったのは、太鼓楼の在る位置から延びる石段参道です。時代の推移で変化が生まれたのかどうか、不詳です。

太鼓楼の真下の通路をくぐって石段を上った所から、 太鼓楼の東面

を撮ってみました。

太鼓楼と通過し石段を少し上がったところで参道が分岐します。南側に右折すると、 「三十番神」

の石額を掲げた石造鳥居が西面して立っていて、石段の上に拝殿、その先に小社が見えます。

拝殿の先に、小ぶりながら立派な神社が祀られています。三十番神が祀られているのでしょう。

本殿の正面扉には、宝珠と鍵が浮彫にされています。この図像を私はあまり見たことがありません。

木鼻の彫りはわりと簡略化されていますが、象や獅子の大きい目が白く塗られているために、少し不気味さを感じさせるくらいです。

右の写真にある三十番神社の拝殿と本殿の間を北に抜けると、左の写真の石段参道が延びていて、上に最初の石造鳥居が見えます。 日像上人廟全景

日像上人廟全景

第一の鳥居の辺りが、境内地に削平されています。石段の右側、つまり南側に開かれた境内地に 「日像上人廟」

があります。

境内地の一番手前に見える細長い屋根と柱だけの場所に 「開山日像菩薩御廟拝處」

という札が柱に掛けてあります。ここが拝殿に相当するということでしょう。

この写真の右に「経一丸像」、左には後でご紹介する日蓮聖人像が建立されていて、中央の一段高い境内地に廟堂が建てられています。 経一丸銅像

経一丸銅像

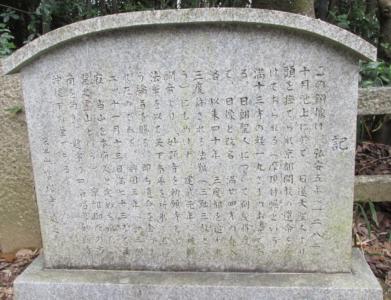

銅像の傍に、日像上人の略暦が「記」として彫られた石碑が建てられています。

この像の姿は、弘安5年(1282)10月池上において、日蓮聖人が満13歳の経一丸の頭を撫でて京都開経の遺命を告げたときの場面を表したものといいます。

経一丸は日朗上人について剃髪得度し、日像と改名するのです。日像は永仁2年(1294)満24歳の春に京都に入り、初めて日蓮宗の布教を始めたのです。

元亨元年(1321)に四条大宮に妙顕寺を創建、建武元年(1334)に後醍醐天皇から法華弘通の公許と勅願寺の綸旨を賜るに至るのです。 (石碑説明文、資料2)

石橋の先に石段、その上の境内に宝形造りの廟堂が建立されています。石橋の傍に、題目笠塔婆が奉納されています。

廟堂

廟堂の扉の上には、「寂光」の扁額が掲げられ、屋根の露盤には「巽霊山」と記されています。

日像上人の遺骸は前回ご紹介した「荼毘処」で火葬の後、ここに葬られたのです。「墓石は上人自筆の題目塔婆(鎌倉)を以てしるしとしている」 (資料2)

そうです。

石橋の北側、 七面社への第一の鳥居

の傍に、 日蓮聖人立像

が建立されています。

鳥居の北側には、 「千仏堂」

があります。

「七面大明神」の扁額が掛けられた石造鳥居をくぐり、さらに石段をのぼります。 第二の石造鳥居

が建てられています。

第二の石造鳥居

が建てられています。

この鳥居をくぐったところからの 西方向の眺め

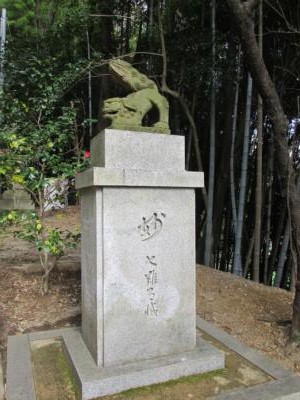

鳥居の少し先に、高めの基壇に狛犬が置かれています。その台座には「妙 七難即滅」と「法 七福即生」という文字が刻されています。 「妙法」 を唱え 「七難即滅 七福即生」 の祈願を込めた信者さんたちの奉納です。

狛犬の尾の造形がおもしろい。

調べて見て初めて由来を知ったのですが、「七難即滅 七福即生」という言葉は、仏典の「仁王般若経」に説かれている言葉だそうです。七福神の信仰と生まれる由来でもあるとか。 (資料3)

さらに石段を上ります。

さらに石段を上ります。

山頂には、拝殿とその背後に本殿が並ぶ立派な社殿の明神社です。 「七面社」

は「寛文6年(1666) 身延七面山に垂迹した吉祥天を勧請し、当寺の鎮守社とした

といわれ、像は岩上に座し、右手に鍵、左手に宝珠をもっている。日本最初の七面尊像として崇敬があつい」 (資料2)

といいます。

拝殿の正面

神馬像が奉納されています。

本殿の側面と背面

を撮ってみました。三間四方の大きさのようです。

この境内を巡ってみますと、周囲に様々な境内社が祀られています。反時計回りに探訪してみました。

「常富稲荷大明神」の扁額

を掲げた石造鳥居が立ち、覆屋の中に本殿が納まっている 「稲荷社」

菩薩名を刻した石碑が建立されています。

菩薩名を刻した石碑が建立されています。

本殿の南東方向に、今は涸れていますが「たつみの瀧」と記された石標のたつ滝場があります。

小社があり、本殿の背後北東側には、右の「大坂 熊鷹會」と刻された門柱が立つ社が見えます。

右の写真のとおり、ここも覆屋とさらに格子囲いの中に社が納められています。 「熊鷹大明神」

を中央に、二柱の明神名を記した扁額が掛けられた 「熊鷹社」

です。

その北隣に、左の写真、 「都々逸大明神」

と記された提灯が掛けられた覆屋のある小社があります。

少し調べて見ると、徳島県小松島市に、「大鷹・小鷹・熊鷹大明神」を祀る神社がありました。 (資料4)

北側には、 鷹義大明神の小社、義正明神・清鷹姫大神と刻された石碑他

が集合しています。私は見かけたことのない神名ばかりです。これも八百万の神々の広がりでしょう。

そして、 「妙見大菩薩」の提灯

が掛けられた 「妙見社」

があります。

その傍に、右の写真の奇妙な姿の小石仏像が安置されています。 「阿羅漢像」

のようです。

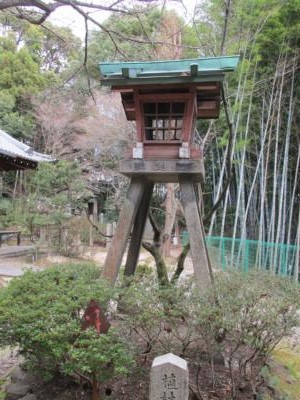

一周して拝殿の北西側まで戻ってきて、こんな木造の灯籠も置かれていることに気づきました。

この七面社が身延七面山から勧請されて鎮守社となってから、「七面山」と称されるようになったのでしょう。

これで後はゆっくりと景色を眺めつつ石段を下りるだけです。

つづく

参照資料

1) 都名所図会. 巻之1-6 / 秋里湘夕 選 ; 竹原春朝斎 画

巻5の27コマ目

:「古典籍データベース」(早稲田大学図書館)

2) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂

3) 七福神

法話集 :「天台宗」

4) たぬきの民話・伝説

:「小松島市」

補遺

三十番神

:ウィキペディア

三十番神の解説

:「三十番神宮」

七難

:「Flying Deity Tobifudo」

七面山 日蓮大聖人と七面天女

:「身延山久遠寺」

身延七面山について

:「身延七面山ライブカメラ」

北辰妙見信仰の系譜1

:「流星伝説クラブ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -1 墨染寺と余談「撞木町」へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -2 藤森神社細見(1) へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -3 藤森神社細見(2) へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -4 西福寺・仁明天皇陵・十二帝陵ほか へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -5 嘉祥寺(深草聖天)へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -6 真宗院 へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -7 瑞光寺(元政庵)へ

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -8 宝塔寺細見(1) まずは本堂周辺へ