PR

Keyword Search

Calendar

Comments

歳月はとどまることなく規則的に通り過ぎ、はや梅雨の最中です。探訪&観照の記録まとめが遅れがちで、いまださる4月時点を扱っています。今回は「あともどりできない通り抜け」がいつしか「通り抜け」という固有名詞に転化したと言います (資料1)

。「造幣局」のホームページ、その他を参考にして、数年ぶりに行ってみた 「桜の通り抜け」の桜のご紹介

です。

冒頭の写真は、京阪電車の「天満橋」駅を降り、観光船の乗り場近くから旧淀川の対岸の桜並木を撮った写真です。造幣局の通り抜けは、天満橋を北に渡って、川沿いに東方向に進み、入口に向かって進みますので、この冒頭写真から右方向に徒歩15分程度離れたところから始まります。「通り抜け」という観点から厳密に言えばこれまあイメージ写真になりますね。旧淀川沿いに、桜並木がずっと続いているという意味ではホンモノの桜です。しかし、振り返ってみると、何度か行っているのに、この写真の箇所は何時も対岸から眺めて楽しむだけに終わっています。旧淀川沿いの天満は桜の景勝地!!

今年の「桜の通り抜け」は4月8日(金)から14日(木)までの7日間でした。観桜に出かけたのは4月10日です。 毎年4月中旬頃の桜の開花時に行われ

、いまや名物行事の一つです。 大半は遅咲きの八重桜

だそうです。

「八重桜」は「サトザクラの中の八重咲き品種の通称」 (『日本語大辞典』講談社)

ですので、八重桜という品種が存在するのではありません。サトザクラについては後で触れます。また、「花は新葉と同時に咲き、花期はやや遅い」のが特徴のようです。「花は塩漬にして食用」になるそうです。ネットで調べてみると、ちゃんと「桜の花の塩漬」が各社の通販で扱われています。余談ですが、例えば吉野本葛の老舗「天極堂」さんも「桜塩漬(一輪)」を扱っているのを調べて知った次第です。幾重にも重なることを八重と例えますので、花弁がそんな形を示すことから八重桜という通称が生まれたのでしょう。

「桜の通り抜けイラストマップ」(造幣局)は、こちらからご覧ください

。

ここが 「桜の通り抜け」の起点

です。前方も後方も人ひとヒト・・・・の大混雑。写真を撮るために立ち止まる人々(まあ、私もその一人でしたが・・・)と交通整理をするガードマンの人々、「立ち止まらないでお進みください」と呼びかけるハンドマイクの大きな声、その傍で手始めににっこりと記念写真撮るのにポーズを撮る人々・・・などの喧騒と雑踏です。京都で言えば、八坂神社境内の雑踏、円山公園の桜見物の雑踏、はたまた祇園祭の宵山の雑踏などと、似たようなものです。この通り抜けも、日本人、諸外国の人々が入り交じり、雑踏に抗いながら、思い思いに写真を撮る、立ち止まる・・・という長い行列です。それでも、まあ・・・・桜は美しい!

ここでは、そんな桜の一部ご紹介です。

大阪の造幣局は、旧淀川に架かる北の桜宮橋から南の「川崎橋」手前までの西岸側に位置します。

「桜の通り抜け」は造幣局南門(天満橋側)から北門(桜宮橋側)への川沿いの港内通路

を距離にして 560mを一方通行で

、後戻りなしに桜を見上げつつ通りぬけるころになります。観桜客の喧騒・雑踏のなかでの「美しい桜」見物という次第。

”明治16年(1883年)、時の遠藤謹助局長の「局員だけの花見ではもったいない。市民とともに楽しもうではないか」との提案により、構内の桜並木の一般開放が始まりました。” (資料1)

とのことです。今年でなんと124年目になるのです。まさに伝統行事です。

「今年の花」は「牡丹 (ぼたん)

」

でした。

造幣局では、構内に植えられている桜の品種のなかから1品種を選び、「今年の花」として紹介されています。

「牡丹」は大島桜系の里桜で、花はふっくらとした牡丹の花のような形です。淡紅色の大輪が優雅に咲き誇り目を楽しませてくれました。数えてはいませんが、花弁数は15枚ほどあるそうです。 (説明板、資料1)

今年は実物を確認するために立ち寄ってはいませんが、構内に「貨幣セット販売所」が設けられています。ここでは「今年の花」からデザインされた「桜の通り抜け貨幣セット」やメダルほかが販売されています。

川端橋を背景にした桜の枝をズームアップで撮ると、大阪城の天守が小さく写っています。

祇王寺祇女桜

「京都祇王寺にある桜で、『平家物語』の祇王祇女にちなみ、この名がつけられた優雅な桜で、花は淡紅色で、少し芳香があり、花弁数は15枚程ある。」 (駒札を転記)

静香 (しずか)

「北海道松前町で『天の川』と「雨宿」を交配育成させた桜。花は白色で花弁数は15~20枚あり、芳香がある。」 (駒札を転記)

一葉 (いちよう)

「東京荒川堤にあった里桜で花芯から一本の変化した雌しべがでるのでこの名がつけられたといわれている。花は淡紅色重弁で満開時には白味がかる。」 (駒札を転記)

里桜とは、「サクラの園芸品種の一群の総称」を意味するそうです。「オオシマザクラを主体に改良選抜されたもので、人家の近くに植えられることから名がついた。イエザクラ」と説明されています。 (『日本語大辞典』講談社)

紅時雨 (べにしぐれ)

紅時雨 (べにしぐれ)

「北海道松前町で、『東錦』の実生の中から選出育成された桜であり、紅色の豊な花が垂れ下がって咲くことから、この名が付けられた。花は濃紫紅色で、花弁数は28~40枚ある。」 (資料1)

園里黄桜 (そのさときざくら)

「長野県須坂市豊丘町梅ノ木地区で羽生田郁雄氏が発見した普賢象の枝変わり品種で、黄緑色に緑の筋が入った花を咲かせます。旧村名に因んでこの名がつけられました。」 (駒札を転記)

松前琴糸桜

「桜研究家の浅利正俊氏が、昭和34年北海道松前町で毬山家の庭にあった無名の八重桜大木の種子から作り出した桜。花弁数は40~45枚で、開花後紅色から淡紅色となる。」 (駒札を転記)

琴平 (ことひら)

「香川県琴平神社境内にある山桜系の桜で、花は微淡紅色で、開花が進むにつれ白色となる。花弁数は6~15枚ある。」 (駒札を転記)

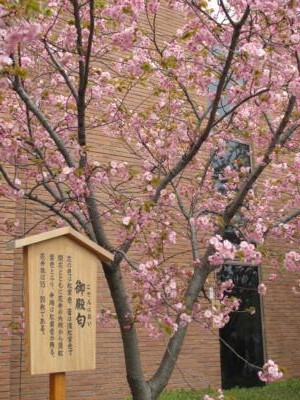

御殿匂 (ごてんにおい)

「花の色は紅紫色。蕾は濃紅紫色で開花とともに花弁の内側から淡紅色となり、弁端は紅紫色が残る。花弁数は15~20枚である。」 (駒札を転記)

紅華 (こうか)

山越紫 (やまこしむらさき)

紅華は「北海道松前町の浅利政俊氏が実生の中から選出育成した桜で、濃紅色の花が密生して咲き、咲き方が華やかであるとことから、この名が付けられた。花弁数は30~40枚ある。」 (資料1)

山越紫は「典型的な山桜系の桜で、花は濃紅色の一重である。」 (資料1)

妹背

(いもせ)

鍾馗 (しょうき)

妹背は「花は濃淡になった紅色で、時に一つの花に実が二つ、対になってつくことから、この名が付けられた。花弁数は30枚程あり、二段咲きが見られる。」 (資料1)

鍾馗は東京荒川堤にあった桜という。 (資料1)

日暮 (ひぐらし)

日暮 (ひぐらし)

「東京荒川堤にあった品種。花は外側の花弁の先端と外面は淡紅紫色。内側の花弁はほとんど白色である。花弁数は約20枚。」 (駒札を転記)

麒麟 (きりん)

「東京荒川堤にあった里桜で、花は濃紅紫色の中輪で花弁数30~35の気品の高い花が小枝上にびっしりと密について美しい。」 (駒札を転記)

松前 (まつまえ)

松前 (まつまえ)

「北海道松前町桜見本園で浅利正俊氏が『イトククリ(糸括)』の実生から選抜した美しい里桜である。花は蕾濃紅色、開花後紅色、花径5~55cmと大輪花で、花弁数35~42枚である。」(駒札を転記)

思川 (おもいがわ)

林二号

思川は、「栃木県小山市の修道院にあった十月桜の種から育成された桜である。修道院の下を流れる川の名にちなんで、この名が付けられた。花は淡紅紫色で、花弁数は6~10枚ある。 」 (資料1)

林二号は「仙台の植木屋、林氏が第二番目に育成した新しい八重桜で花弁数は15~18枚である。花は淡紫色をしている。」 (駒札を転記)

楊貴妃

楊貴妃

「昔、奈良にあった名桜で、花色も優れた豊満な桜ということから、中国の楊貴妃を連想して世人が名付けたといわれている。花は淡紅色で、花弁の数は20枚内外である。」 (駒札を転記)

須磨浦普賢象

須磨浦普賢象

「平成2年4月、兵庫県神戸市の須磨浦公園において『普賢象』の枝変わりとして発見された。花色が黄緑色に変化したもので、開花終期には花弁の基部から赤色に変色する。」 (駒札を転記)

林一号

「仙台の植木屋、林氏が最初に育成した新しい八重桜で、花弁数は25~30枚ある。淡桃色で楊貴妃に似ている。」 (駒札を転記)

市原虎の尾

市原虎の尾

「京都洛北市原にあった八重桜で花梗短く枝先に咲くありさまは虎の尾のようで、花は淡紅白色の重弁で先端が割れている。」 (駒札を転記)

花弁は30~40枚ある。

煉瓦色の建物は 造幣博物館

です。

もとは明治44年(1911)に火力発電所として建築されたそうですが、昭和44年(1969)に建物の保存を図り、外観をそのままで内部を改造して、博物館としてリニューアル・オープンしたものです。古銭をはじめ日本、海外諸国の貨幣が約4,000点展示されているといいます。創業当時の造幣局の模型も展示。メダルや金属工芸品も展示されているようです。 (資料1,2)

「桜の通り抜け」の期間は閉館されていますので、私は残念ながらまだ拝見していません。

建物の傍、屋外に展示されているのは造幣局の創業当初に使用されていた外国製の圧印機です。

御信桜 (ごしんざくら)

墨染

御信桜は「京都の佐野藤右衞門氏が作出し、西本願寺元門主・大谷光瑞氏が命名したと言われている。花は淡紅色で花弁数は30枚内外の八重咲きである。」 (駒札を転記)

墨染は「東京荒川堤にあった桜で、花は淡紅白色、直径は大きく、一重の里桜。若葉の色がやや暗い感じがするところから、この名が付けられた。」 (資料1)

「墨染」という木札が掛けられていただけだったので、後日に荒川堤の桜と知りました。京都・伏見区にある墨染寺には、中世から有名な墨染桜があります。これは探訪と後日調べで知ったのです。荒川堤の桜は、江戸時代に愛好家が荒川堤に移植したのでしょうか?それとも、同名異種でしょうか? 課題が残りました。

造幣局旧正門

「創業当時の正門」

というタイトルの説明板が右の写真です。

「ここにある菊花と大の字形を交互に配置した二本の門柱は、明治4年に造幣局が創業した当時の正門です。

また、八角形の建物は、泉布観(創業当時から、造幣局の応接所として使用されていたわが国の最も古い西洋風建築物の一つ)と同様、イギリスの建築技術者ウォートルスの設計によるもので、正門の衛兵の詰所として使われていたものです。

ここには、創業時から大正8年頃まで、大阪師団の兵士が造幣局の警備のために衛兵として配置されていました。 造幣局」 (説明板を転記)

最後に、いくつかデータをピックアップして覚書を付記します。 (資料1)

☆過去5年間の「今年の花」

2016年「牡丹」、2015年「一葉(いちよう)、2014年「松前琴糸桜」

2013年「天の川」、2012年「小手毬(こでまり)」

☆過去3年間の期間と観桜者数

2016年 4. 6(金)~4.14(木) 702(千人)

2015年 4. 9(木)~4.15(水) 521

2014年 4.11(金)~4.17(木) 836

☆観桜者数ベスト3

第1位 平成17年 1,147,000 人

第2位 昭和34年 1,061,780

第3位 平成 5年 1,011,000

桜尽くしに関連した余談です。

桜といえば、かつては関東地方から西に自生するヤマザクラを意味したそうです。一方、ウメは万葉の時代つまり奈良時代に原産地の中国から舶来種としてわが国に渡来したと言います。そして、当時の上流階級の人々に舶来のウメが好まれたそうです。

それは、万葉集にウメを題材に詠み込まれた歌が119首採録されているのに対し、サクラを題材として直接詠み込んだ歌が47首だといいます。尚「花」という語彙を詠み込んだ歌が73首あるそうです。その中には歌意から明らかに秋や冬の歌をわかるのがあり、それらを除くと、サクラが題材と推定できるものが大半だとか。それ故、仮に約50首の「花」をサクラと解するとウメには及びませんが、やはりサクラを人々は古代から愛でてきているということがわかります。 (資料3)

京都御所の紫宸殿の南の庭には「左近の桜、右近の橘」があります。ただ、一説に平安遷都の折には、左近の梅、右近の橘であり、梅が植えられたと言います。その後、村上天皇の時代(在位:946~967)に御所が焼失し、梅も焼けたとか。御所の再建後に桜が植えられて「左近の桜」になったということです。

そこには、次のエピソードがあるそうです。村上天皇に”替わりの梅を献上した紀貫之の娘が梅との別れを惜しみ「勅なれば いともかしこし鶯(うぐいす)の 宿はと問わばいかが答えん」と詠んだ。感銘を受けた村上天皇が梅を返して桜を植え、「左近の桜」となった”(資料4)というもの。これは『大鏡』に載る話だといいます。 (資料5)

紀貫之の娘である紀内侍が詠んだとされる和歌は、『拾遺和歌集』(巻九:雑下 531番)に収録されていますが、読み人知らずとしての採録です。そして、詞書が付いているのです。「内より人の家に侍りける紅梅をほらせ給ひけるに、うくひすのすくひて侍りけれは、家あるしの女まつかくそうせさせ侍りける/かくそうせさせけれは、ほらすなりにけり」という内容です。 (資料6)

尚、宮内庁作成の公開資料には、平安遷都の時には梅が植えられ、それが枯れたので仁明(にんみょう)天皇(在位:834~848)が桜に改め植えられたと伝える旨、記されています。『日本三代実録』貞観16年(874)8月24日の条には大風雨による倒木被害として「紫宸殿前桜」という記録があるそうです。現在の桜は安政内裏からは3代目で、平成10年(1998)に移植されたものだとか。桜の品種はヤマザクラです。 (資料7)

『源氏物語』が書かれた時代には、御所の紫宸殿の南庭は既に「左近の桜、右近の橘」だったことでしょう。さらに、この桜はやはりヤマザクラだったのかな・・・と想像します。

というのは、

ソメイヨシノという品種が桜の主役になるのは、江戸時代末期に発見されてからなのです。ソメイヨシノ(染井吉野)は、江戸時代末期に江戸の染井村(東京都豊島区)の植木屋から吉野桜の名で売り出された品種で、オオシマザクラとエドヒガンの雑種と考えられている」(資料7)のです。大島桜は伊豆諸島に自生している品種で江戸彼岸は東京周辺に多く植えられている品種です。その枝が長くしだれるものをシダレザクラ(枝垂桜)またはイトザクラ(糸桜)と言うそうです。 (資料8)

つい、脇道に逸れました。

造幣局側から旧淀川東岸の眺め

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 造幣局

ホームページ

2) 造幣博物館

:「OSAKAINFO」

3) 『萬葉植物事典 普及版』 大貫茂著 馬場篤[植物監修] クレオ p50

4) 梅アラカルト

観光・京都おもしろ宣言 :「京都新聞」

5) 名歌鑑賞・勅なれば いともかしこし 鶯の 宿はと問はば いかが答えむ

6) 『拾遺集』 和歌データベース

:「国際日本文化研究センター」

7) <<京都>>御所と離宮の栞」(其の四)

:「宮内庁」

8) 『山渓ポケット図鑑1 春の花』 写真/鈴木庸夫 山と渓谷社 p178

補遺

ヤエザクラ

:ウィキペディア

八重桜

:「季節の花300」

普賢象

:「weblio辞書」

京都で普賢象桜の観賞場所、おすすめ3選。

:「京都旅行のオススメ」

イトククリ

:「四季の山野草」

さくら 日本さくらの会

ホームページ

浅利政俊さんが「桜守」に

2005.4.26 :「函館新聞社」

佐野藤右衛門

:ウィキペディア

植藤造園

ホームページ

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -1 墨染寺と余談「撞木町」

探訪 京都御所細見 -3 日華門・紫宸殿と南庭・清涼殿