PR

Keyword Search

Calendar

Comments

御常御殿の南西に接して 「御三間 (おみま)

」

と称する建物があります。

左の写真は西側の井戸のある庭の南に広がる砂利敷の広場から撮った写真です。

右から御三間、御常御殿、御常御殿の西に連なる建物の屋根の全景です。右の引用した部分図で位置関係がおわかりいただけるでしょう。 (資料1)

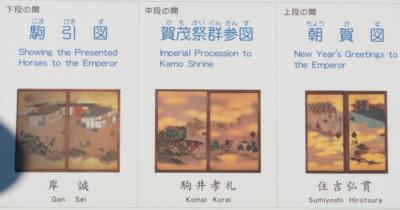

御三間は一般公開の時々により、遣戸・障子の開放度合が変わるようですが、東側から上段の間、中段の間、下段の間と呼ばれていて、各部屋の障壁画を庭から拝見する事が通例です。

「南と西に御縁座敷があり、ここで涅槃会・茅輪(ちのわ)・七夕の盂蘭盆の儀が行われた」 (資料2)

といいます。

この説明板が簀子の一隅に置かれています。

この春は、 「上段の間」

はこの状態で戸が開けられていました。

ズームアップしてみます。説明板にある 住吉弘貫筆「朝賀図」

です。

「朝賀」は「元旦に、天皇が大極殿で群臣の 年頭の賀を受けた儀式

」 (『日本語大辞典』講談社)

です。

住吉弘貫(1793-1863)は、江戸後期の住吉派の名手で、兄の死後家督をつぎ、江戸幕府の御用絵師となった画家だそうです。住吉派は土佐派の系譜のようです。この部屋以外に、「土佐派の古典をいかし、紫宸殿の賢聖障子をえがく。技巧の卓抜なことにより狩野派同様旗本に列せられた」 (資料3)

といいます。

中段の間

は、 駒井孝礼筆「賀茂祭群参図」

が描かれています。

賀茂祭とは葵祭のことです。この中段の間の四方の襖には、上賀茂・下鴨両神社に向かう行列の様々な様子が描かれているそうです。

庭から正面に見えるのは、御幣櫃( ごへいびつ

、神前に供える御幣物を納めた櫃)を持つ白丁の一団、御馬、牛車などが描かれた場面です。

左端の襖に牛車が描かれ、その右の襖に手綱で引かれていく白馬が描かれています。

一番右の襖に御幣櫃を担ぐ人々が描かれています。つまりこの行列の場面では御幣櫃を担ぐ一団が先頭になります。

御幣とは「幣束 (へいそく)

の敬称。紙または布を串にとりつけた神祭用具。おんべ。ぬさ。」 (『日本語大辞典』講談社)

です。

白丁 (はくちょう)

とは「1.白い狩衣を着た仕丁 (じちょう)

。 2.神事・神葬などで物をはこぶ人夫」(同上)のことです。

駒井孝礼 (こうれい)

は、「円山派の吉村孝敬 (こうけい)

に学び人物画や花鳥図を得意とした」 (資料4)

そうです。画を吉村孝敬に学んだ人で、「名門出身者以外では異例とも言えるほど格の高い部屋を任されている」 (資料5)

とか。それだけ絵師としての実力があったのでしょうね。

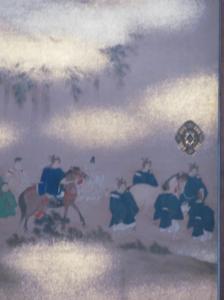

「下段の間」

は、 岸誠筆「駒引図」

です。

駒引というのは平安時代に天皇が馬を御覧になる儀式だったようです。それも2種類あったことが『大辞林』 (三省堂)

を引いてわかりました。

(1) 御牧 (みまき)

から貢進した馬を天皇が御覧になり御料馬を決める儀式。

毎年8月15日、後に16日に実施。

(2) 五月の騎射に先立って、天皇が左右馬寮・諸国の馬を御覧になる儀式。

毎年4月末に実施。

年中行事として、5月5日には「騎射の節」という一つの節会が行われていたそうです。天皇が武徳殿または弓場殿に出て、近衛・兵衛の騎射を観覧した行事です。騎射の節では弓を射る武技そのものを観覧し、その前に節会で登場する馬そのものをまず観覧しておくということなのでしょう。

岸誠( がんせい

、1816-1867)は岸派二代目・岸岱( がんたい

、1785-1865)の三男です。父同様御所に仕え、有栖川宮家の近習となるとともに、安政度御所造営に参加した画家。「作風は岸派伝統の肥痩ある線を用いた描法をとっているものが見られる」 (資料5)

といいます。

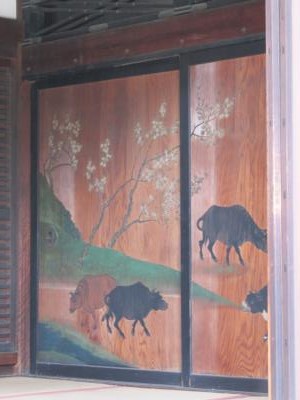

下段の間の御縁座敷に 杉戸絵 も拝見できます。資料がなく詳細不詳です。

御三間の南に、庭を挟んで 御学問所の北面 が見えます。御池庭とは源氏塀で仕切りが設けられていますが、建物の所までにとどまっています。

2014年秋

には、この北面の戸が開けられ、 「寿老人」と「鶴」の杉戸絵

が展示されていました。

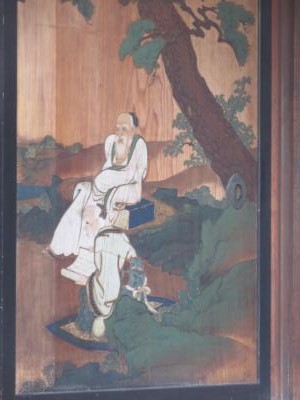

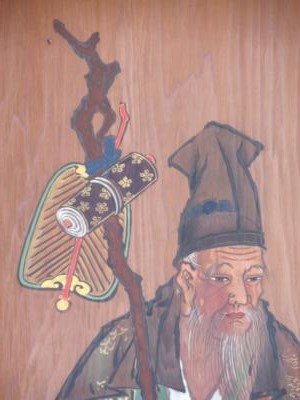

福井徳元筆「寿老人」の杉戸絵

これは 「御三間」の北御縁座敷に画かれている杉戸絵

だとか。

「『寿老人』は長寿を授けると言われる長頭の老人を画いた古くからの画題のひとつで、杖と団扇を持ち、鹿を連れているのが特徴です。」 (説明板を転記)

寿老人は道教で神仙とされています。「寿老人は南極老人(南極星の化身)ともいわれ、同じく南極老人といわれる福禄寿と同体神とされることがあります」 (資料6)

とか。

福禄寿とともに寿老人は七福神の一人に数えられています。後の五神は、恵比寿・大黒天・布袋・毘沙門天・弁財天です。福禄寿と寿老人が同体異名とみて、寿老人の代わりに吉祥天を加える考え方もあるようです。

本多米麓 (べいろく)

筆「鶴」の杉戸絵

これは 「清涼殿北側から、小御所へと向かう廊下(御拝道 ごはいみち

廊下)にある杉戸絵」

(説明板より)

だとか。

また、説明板によれば、御所内で鶴が作品名に入るのが8種121面あり、合計234羽が描かれているそうです。

少し調べてみた範囲では本多米麓について不詳です。残念。

この後、広々とした空間に出ます。北側一帯は桜の木などの植栽のある庭になっていて、庭には井戸がぽつんと残っています。一方、南は現在砂利敷の広場になっています。一般公開の折りには、ここに一時休憩用の大きなテントが張られています。

第二次世界大戦前の京都御所の「御台所跡」になるようです。戦時中に数多くの建物が取り壊されたようです。かつての長局、公家や武家関係の役所、控え室などとして使われていた建物群があったようです。 (資料7)

この広場から 御学問所から南方向に続く廊下の建物の全景 を撮りパノラマ合成してみました。こんな景色です。最南端の建物の屋根上に紫宸殿の屋根が見えます。北側の庭を最後に眺めましょう。

桜の花が満開でした。

桜の花が満開でした。

今春

今春

2014年春

2014年春

2011年秋

2014年春

2014年春

この広々とした空間は、北側と西側が源氏塀で境界が設けられていて、西に抜ける大きな門扉があります。

そこを通り抜けると、「清所門」が一般公開時の出口となっています。

これで今春の京都御所春の一般公開に、過去訪れた折りに撮った写真を織り交ぜた細見記を終わります。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 「京都御所 一般公開」 宮内庁京都事務所 リーフレット

2) 『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂

3) 住吉弘貫

:「コトバンク」

4) <京都>御所と離宮の栞 其の四

:「宮内庁」

5) 「京の絵師は百花繚乱 『平安人物志』にみる江戸時代の京都画壇」 図録

京都文化博物館開館十周年記念特別展

6) <京都>御所と離宮の栞 其の十

:「宮内庁」

7) 京都御所の移り変わり

:「3D京都」

補遺

朝賀

:「コトバンク」

朝賀図(住吉弘貫筆)=御三間上段の間

← ネット検索で見つけたもの!

作品解説:京都国立博物館館長 佐々木丞平・京都嵯峨芸術大学教授 佐々木正子

朝賀図

:「文化遺産オンライン」

大極殿朝賀図

平城第370次調査 平城宮朝集殿院の調査 現地説明会資料

七福神

:ウィキペディア

七福神異間・鍾馗・猩々・吉祥天女も七福神?

:「七福神の名前と意味を知る」

土佐派

:「コトバンク」

住吉派

:「コトバンク」

住吉家代々(初代~9代)

:「歴史が眠る多摩霊園」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都御所細見 -1 宜秋門・御車寄・諸大夫の間 へ

探訪 京都御所細見 -2 新御車寄、回廊の日華・承明・月華門、建礼門と建春門 へ

探訪 京都御所細見 -3 日華門・紫宸殿と南庭・清涼殿 へ

探訪 京都御所細見 -4 宜陽殿・春興殿 へ

探訪 京都御所細見 -5 御池庭・小御所・蹴鞠の庭 へ

探訪 京都御所細見 -6 御学問所、御池庭の北岸畔 へ