PR

Keyword Search

Calendar

Comments

多聞櫓と本丸の石垣上から、幾度も大阪府警本部の建物を眺めました。

この建物が立つ場所・ 大手町3丁目は、豊臣期大阪城跡の場所の一部でもある

のです。

冒頭の航空写真で赤丸の位置に、この説明パネルが設置されています。

地下鉄の駅を降りて、前回ご紹介した大坂城の櫓と焔硝蔵の内部公開の探訪に行く途中でこのパネルに気づきました。

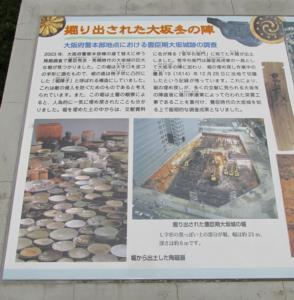

「掘り出された大坂冬の陣」

というタイトルでの説明パネルです。

現在の建物ところに、L字形で豊臣期大坂城の堀が

調査により見つかったそうです。

幅は約23m、深さは約6mだったといいます。左の掲載写真は、発掘調査の折り、掘から出土した陶磁器と説明が付記されています。

「2003年、大坂府警本部棟の建て替えに伴う発掘調査で豊臣秀吉・秀頼時代の大坂城の巨大な掘が見つかりました。この掘は大手口を逆コの字形に囲むもので、掘の底は格子状に凸凹した『掘障子』と呼ばれる構造にしていました。これは敵の侵入を防ぐためのものであると考えられています。また、この掘は土層の観察によると、人為的に一気に埋め戻されたことも分かりました。掘を埋めた土の中からは、文献資料に名が残る『菅平右衛門 (かんへいえもん) 』に宛てた木簡が出土しました。菅平右衛門は藤堂高虎軍の一員として大坂冬の陣に加わり、掘の埋め戻し作業中の慶長19年(1614)12月26日に当地で切腹したという記録が残っています。これにより、掘の埋め戻しが、多くの文献に見られる大坂冬の陣直後に徳川家康軍によって行われた突貫工事であることを裏付け、豊臣時代の大坂城を知る上で画期的な調査成果となりました。」 (説明板を転記)

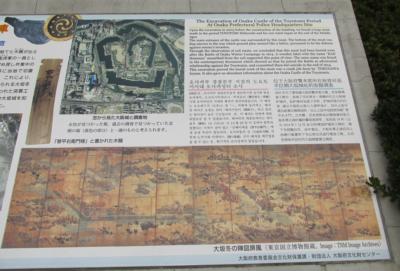

東

京国立博物館蔵として、「大坂冬の陣屏風」

が残されているそうです。パネルに紹介されている屏風絵は、東京国立博物館が公開している 画像をこちらから御覧ください。

この説明パネルを見るだけなのですが、現在の大阪城との位置関係が理解できますので、参考になります。現地でご確認ください。 この辺りの現在の地図(Mapion)は、こちらをご覧ください

。

この大坂府警本部の建物の南側が 本町通

です。府警本部の東側にホテル・ザ・ルーテルがあります。本町通を府警本部前から西に少し歩きます。

ホテルの少し手前、本町通に面して小高くなり大木が茂っている場所があります。

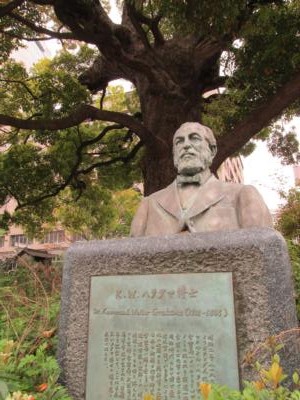

ここは 「史跡 舍密 (せいみ)

局跡」

です。これは北側の歩道から撮った写真です。

樟樹の直下に小さな祠が設けられていて、大小2つの石碑が見えます。

大きい方は本町通に面する側に「舍密局址」と刻されていて、歩道側の面に碑文が刻されています。

舍密は、オランダ語の理・化学を意味します。幕末に江戸洋書調所を開講するプランがあったのです。ところが明治維新を迎えた結果、それが大阪に移され、大阪で初めての公立学問所が誕生することになったのです。(資料1)オランダ語の Chemie は化学を意味し、この音に「舍密」という漢字を当てたのです。仏教の経典に出てくる音写と同じ発想です。

「明治2年5月1日政府はこの地に物理化学を専攻する舍密局という学校を創設した。この場所はその遺跡の一部である。この学校はその後度々名称を変えて明治19年第三高等中学校となり、明治22年8月、京都市吉田に移り、明治27年9月から第三高等学校となった。現在の京都大学の教養学部である。この樟樹は舍密局の生徒が憩う緑陰として当時からあったという。 昭和54年12月 大阪府教育委員会 三高同窓会建立」 (小さい方の石碑文を転記)

オランダ人化学者ハラタマが教頭として招聘されて開講されたのです。 クーンラート・ウォルテル・ハラタマ博士(1831-1888)の胸像

が建立されています。この胸像は、日蘭交流400年を記念して建立されたものです。 (碑文より)

この2カ所は、大阪城に入る前に見た部分です。

大阪城の大手門を出た後は、本町通の南側、大手町4丁目に所在する「大阪歴史博物館」に立ち寄ってみました。

ここからは、大阪歴博で出会った「難波宮」遺跡のご紹介です。

まず第一に、大阪歴博の1階フロアーで「難波宮」の遺跡の一部が見られるのです。

これが、1階フロアーの一部が透明板で覆われていて、足下に発掘遺跡が見える場所です。発掘された状態が見える形で保存されています。

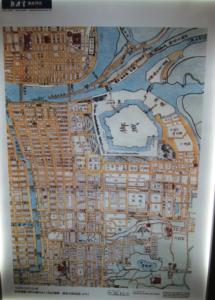

難波宮は前期・後期と別れます。「大阪歴史博物館」の南東方向にある法円坂交差点をはさみ、反対側に難波宮跡があり、そこが前期・後期の重層的な遺跡となっています。現在は「難波宮跡公園」として整備されています。 地図(Mapion)はこちらを御覧ください。

大阪歴博のある場所では、 前期難波宮時代の「内裏西方官衙 (かんが)

」の遺跡

が発掘されているのです。その内の管理棟と推定できる遺跡の建物柱跡が発掘され、見える状態で保管されています。

1階の壁面に掲示されたこの説明パネルが難波宮と内裏西方官衙の位置関係を示しています。右の写真は、左のパネルから部分拡大したものです。 青色丸印を付けたあたりにこのパネルが掲示され

ていて、 管理棟の円柱跡の一部を見られる

のです。

前期難波宮の時代とは、『日本書紀』の記述にある7世紀中ごろ、孝徳天皇の難波遷都、「難波長柄豊碕宮」と考えられているそうです。 (資料2)

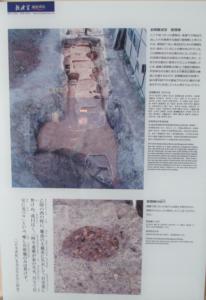

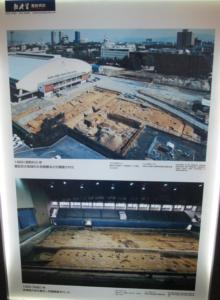

管理棟が発掘されたときの写真

。上の写真のうちの上部半分くらいが展示範囲になっています。

「管理棟よこの広場で行われた儀式」

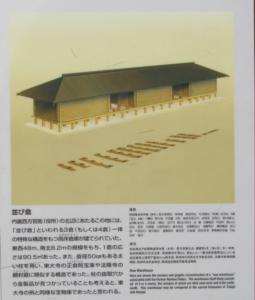

の想定図 「並び倉」

の復元図

「発掘中の並び倉」

難波宮・前期難波宮内裏西方官衙・法円坂 遺跡の説明パネル

これらの説明パネルを見ていたとき、遺跡案内のお誘いがあり、学芸員さんが説明案内してくださるということだったので、参加者としてその場で申し込みました。お陰で、大阪歴博の展示場所での案内説明の後、西隣にあるNHKの建物の地階に保存されている同官衙遺跡へのガイドツアーが行われ、遺跡跡を見ることができました。

これがその写真です。上掲の部分図に黄緑色丸印を付けたあたりの発掘跡を眺めることができるのです。

「前期難波宮 西方官衙」のうちの「倉庫群」の遺跡

になるそうです。

これは大阪歴博の建物外のタイル敷です。

ガイド説明を受ける前は、単におもしろいデザインくらいに眺めて歩いていただけでした。しかし、なんと! これが発掘調査結果でわかった 官衙の建物の柱の大きさと位置を円形のタイルで示している

ということでした。

そう言われてから、敷地を眺めると、なるほど!です。

大阪歴博をいままでに訪れた人のどれだけの人がこのことに気づいているのでしょう?

私はかなり以前に数度展示を見に訪れているのですが、知らなかったのです。

そして、大阪歴博の建物の南側には、この 復元建造物

があります。

最後にこの建物内部を案内していただきました。

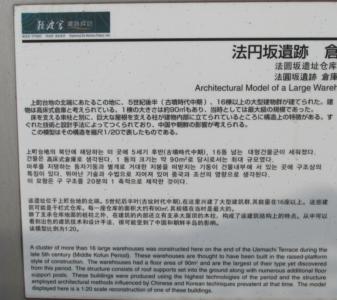

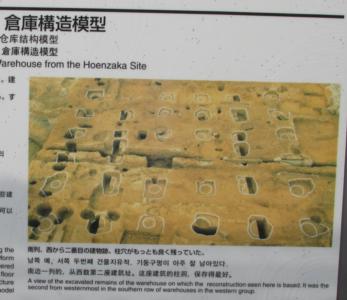

これは、 「法円坂遺跡 倉庫構造模型」

なのです。

「上町台地の北端にあたるこの地に、5世紀後半(古墳時代中期)、16棟以上の大型建物群が建てられた。建物は高床式倉庫と考えられている。1棟の大きさは約90平方mもあり、当時としては最大級の規模であった。

床を支える束柱と別に、巨大な屋根を支える柱が建物内部に立てられているところに構造上の特徴がある。すぐれた技術と設計手法によってつくられており、中国や朝鮮の影響が考えられる。

この模型はその構造を縮尺1/20で表したものである。」 (説明板を転記)

右の写真は、説明板の右半分ですが、そこに載っている写真は、「南列、西から二番目の建物群、柱穴がもっとも良く残っていた」という現地発掘写真です。

復元倉庫の中に入って眺めてみました。

見た感じでは、かなり丈夫そうな造りです。推定で造られている部分もあるでしょうが、復元図を見ているより、格段に当時の状況が想像しやすくなります。

この建物が 縮尺1/20

なのですから、驚きです。

建造物の周囲はフェンスで囲まれています。

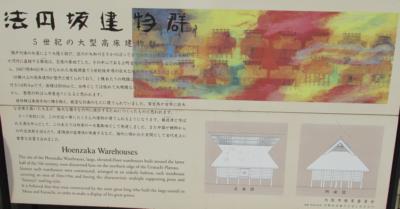

その一面に、この 「法円坂建物群」という説明板

が掲示されています。 5世紀後半の大型高床建物群

だったのです。

「建物群は東西方向に棟を揃え、厳密な計画のもとに建てられていました。百舌鳥(もず)や古市(ふるいち)に巨大な古墳を築いた大王が、強大な権力を内外に誇示するためにつくったものと思われます。」 (説明板より抜粋転記)

こんな倉庫が法円坂の辺りにズラリと並んでいたのですね。屋根の形は入母屋造りだそうです。当時の人々にとっては、壮観な風景だったことでしょう。

今の私たちの感覚で言えば、高層ビル群を眺めるような気持ちだったかもしれません。

説明板には次の説明もあります。

「6~7世紀には、この付近一帯はたくさんの建物が建てられるようになります。難波津と呼ばれる港を中心として、このあたりは物資の一大集散地として発達しました。また中国や朝鮮からの外交使節を迎えたり、遣隋使や遣唐使が発着するなど、海外に開かれた玄関として古代史上に重要な位置を占めました。」 (説明板より転記)

たまたま、ガイドツアーの組まれた時間にタイミングが合った偶然で、予期せぬ機会に恵まれました。

ぜひ現地で見聞して、明治時代の舍密局 ⇒ 大坂城(桃山~江戸時代) ⇒ 古墳~飛鳥時代へと、歴史を遡り、大阪という土地について想像の翼を羽ばたかせてください。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 47.舍密局跡 大阪府史跡

:「大阪市」

2) 前期難波宮の時代

:「難波宮インフォメーション」

補遺

舍密局

:ウィキペディア

大坂夏の陣図屏風

:ウィキペディア

大坂夏の陣図屏風の世界【黒田屏風】 大坂の役 大阪の陣

:YouTube

大阪文化財研究所

ホームページ

難波宮インフォーメーション

難波宮

:ウィキペディア

難波宮跡公園(なにわのみやあと公園)

:「OSAKAINFO」

府内の史跡公園等の紹介【難波宮跡(難波宮跡公園)】

:「大阪府」

前期難波宮

by pancho_de_ohsei

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)