PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 山歩き

10月下旬に、ウォーキング同好会の例会に参加しました。JR琵琶湖線・近江八幡駅から近江鉄道に乗り継ぎ、 (いちのべ) 」駅に集合し、箕作 (みつくり) 山を歩こう という企画です。

冒頭の写真は、市辺駅前に立つ案内板です。事前の下調べをしていませんでしたので、最初の掲示板を見て、ああ、ここが 「蒲生野」 と称されたところなのかと気づいた次第。一度、船岡山を訪ねてみたかったのです。おぼろげな地域感覚だけで、最寄り駅が「市辺」という知識がありませんでした。まずラッキー!という思い。

併せて、 「みつくり山ウォークマップ」の案内板 がありました。今回のウォーキングの経路について、赤破線の上に青色太線を重ねて書き加えました。

左下の「市辺駅」が出発点です。そして、

阿賀神社~万葉の森船岡山~十三仏参道~十三仏(岩戸山)~小脇山城跡~小脇山

~赤神山山頂~箕作山~瓦屋禅寺~最寄りバス停から路線バス(JR能登川駅へ)

という経路を辿ります。

近江鉄道の線路を横断すると、 八風街道に面して「阿賀神社」の石鳥居 があります。

八風街道というのは、中山道の武佐宿(現在の近江八幡市内)から、鈴鹿山地の八風峠(標高938m)を超えて伊勢桑名に至る街道です。中世には近江商人の重要な通商路となったそうです。一方このルートが、京都と尾張(名古屋)を結ぶ最短ルートでもあったので、当時は政治的、軍事的にも重視された街道だったそうです。八方から風が吹き当たるので、八風という名前が生まれたといいます。現在の国道421号線に相当します。 (資料1,2)

鳥居をくぐり境内に入ると、

拝殿 が見え、その先に玉垣があり一段高いところに 本殿 があります。左側面にシートが張られていました。

玉垣の前に、 「阿賀神社縁起」説明碑 が建立されています。

ここは「蒲生郡市辺村野口」です。現在の住所で言えば、滋賀県東近江市野口町ということになります。縁起の説明を転記しますと、

「古老ノ傳言ニヨレバ 天正年間ヨリ 小脇村ニテ協同祭典守護シテ

明治元年二月二十四日本村船丘第一番ノ内三・四番ノ地ニ御分身ヲ受ケ移社セシモ

本社改築ニ接シ再ビ明治三十一年二月二十四日船丘第一番ノ地ニ轉社ス」

祭神は猿田毘古神だそうです。

本殿の左側すぐ傍に右写真の 大きな岩 があります。 磐座という感じ です。

その左側に、左の写真にある標識が立っていて、階段が見えます。ここを上がって行くのですが、その前に境内をさらに左方向に行きますと、一度訪れて見たかったものがあるのです。

それがこの 蒲生野の遊猟レリーフ(陶板) です。

描かれているのは、かつては蒲生野に自生していた薬草である紫草を摘む 額田王 (ぬかたのおおきみ) と蒲生野で遊猟をする天智天皇の弟・ 大海人皇子 が描かれています。

『日本書紀』巻二十七・天智天皇には、7年(668)、「5月5日、天皇は蒲生野に狩に行かれた。ときに大皇帝(ひつぎのみこと大海人皇子おおあまのみこ)・諸王・内臣および群臣みなことごとくお供をした」と記されています。 (資料3)

そして、『万葉集』巻一にあのよく知られた相聞歌が収録されているのです。

天皇、蒲生野に遊猟 (みかり) しましし時、額田王の作れる歌

あかねさす紫野行き標野 (しめの) 行き野守 (のもり) は見ずや君が袖振る

皇太子の答へませる御歌 明日香御宇天皇

むらさきのにほへる妹を憎 (にく) くあらば人づまゆゑに吾 (われ) 恋ひめやも

万葉集には、この相聞歌が記された後に、「紀に曰く、・・・・」として上記引用文が併記されています。 (資料4)

額田王は、大海人皇子との間に十市皇女 (とおちのひめみこ) をもうけています。しかし、その後天智天皇の寵愛を受けるようになります。十市皇女は天智天皇の子である大友皇子の妻となります。 (資料5)

古代、このあたり一帯は 「蒲生野」 と呼ばれ、雑木が生い茂り、鹿・猪が生息する野だったようで、天皇らの遊猟の後、酒宴が催された席で詠まれた歌といわれています。 (資料6)

傍にある説明板によれば陶板レリーフの原画は、「八日市市中央公民館の緞帳図柄をもとに、日本画家・大野俊明氏(成安女子短期大学助教授)が監修し描かれたもの」(平成3年10月)だそうです。

陶板レリーフの先は、ウォーキング・ルートを外れるのでいきませんでしたが、 「万葉植物園」 が作られています。上掲案内板によると、「紫草をはじめ、万葉集に詠まれた植物約100種が、詠まれた歌とともに紹介されています」とのこと。

この万葉の森・船岡山を散策し、一駅隣になる太郎坊宮(阿賀神社)の方にウォーキングするのも良いかもしれません。

今回は、上掲の標識のところから階段を上り、船岡山(標高152m)の頂上に向かいます。

頂上にある 「万葉歌碑」

自然の巨石に「元暦校本万葉集」の原本そのままの文字で彫り込んだ石板が嵌め込まれた歌碑です。

このあたりから、蒲生野の広がりを一望することができます。ただし、「蒲生野」がどこかは定かでないようです。安土町内野、現東近江市野口町・三津屋町・市辺町に「蒲生野」「蒲生野口」「小蒲生野」などの小字名が残っているそうです。 (説明板より)

木橋を渡り、先に進むと、四阿の休憩所が設けられています。

船岡山を十三仏の方向に下って行くと、六地蔵が目に止まります。その先には墓地があるようです。

左の写真は先に進んだところで、船岡山を振り返った景色。

右の写真は道路の一方向を撮ったのですが、ここが 「安土街道」 です。

十三仏への入口です。ここを右折します。

十三仏への入口です。ここを右折します。

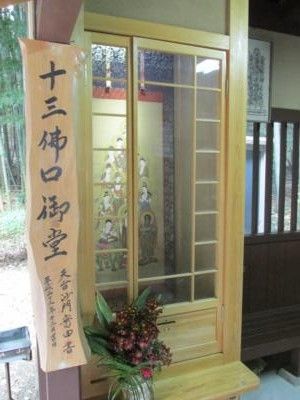

「十三仏口御堂」と称する建物があります。その一隅に、十三仏を描いた掛幅が架けられています。

竹藪に沿った道を進むと、 「新四国八十八箇所霊場」 と刻された石標が立ち、岩戸山山頂にある十三仏への参道(石階段の道)の両側に八十八箇所に関連する石仏像が立ち並んで行きます。眺めていくと、複数系統の石仏群が混在するように思いました。かなり記録写真を撮りましたがここでは省略します。 (その数が多いことと、石仏群の関係などの考察・理解・整理ができていませんので)

途中にこんな 休憩所 が設けられていて、 「岩戸山十三佛由緒」 が掲示されています。上記十三仏口御堂の傍にも簡略な説明板が立っています。この両者を併せて由来をまとめてみます。

岩戸山は箕作山の南端と位置づけられています。聖徳太子が箕作山の東山腹に瓦屋寺を建立され、巡幸の途次瓦屋寺に駐輦 (ちゅうれん) された時に、この岩戸山に金色の光を発する岩を見つけられたと言います。麓の牛の尾という地で、淨水噴出を見極めて斎戒沐浴三礼し、頂上の巨岩に自らの爪で十三仏を刻まれたという伝えがあるのです。

刻まれた十三仏とは、不動明王、釈迦如来、文珠菩薩、普賢菩薩、地蔵菩薩、弥勒菩薩、薬師如来、観音菩薩、勢至菩薩、阿弥陀如来、阿閦如来、大日如来、虚空蔵菩薩だとか。他に、善光寺如来、弘法大師、神明大菩薩、八幡大菩薩が併せて安置されたと伝えられているそうです。尚、一説では岩戸山山麓に屋敷跡がありこの住民が巨岩を神仏として崇め、岩に刻んだという伝承もあるようです。

私はこの一説の方が事実に近いのではという気がします。それが聖徳太子信仰と結びつき伝承が象徴化され高められたのかな・・・・と。磐座信仰が聖徳太子信仰と融合していっても、信仰心の発露ということになることでしょう。

また、聖徳太子は飛鳥時代に生きた人です。一方、弘法大師空海は平安時代初期に活躍した人ですから、弘法大師が安置の対象となったということは、後世に加えられたということでしょう。13体から17体への増加には時代経過がありそうです。

「岩戸山十三佛由緒」の末尾には、「全部で百六十体安置されている当山派又極楽寺と称されています」と記されています。

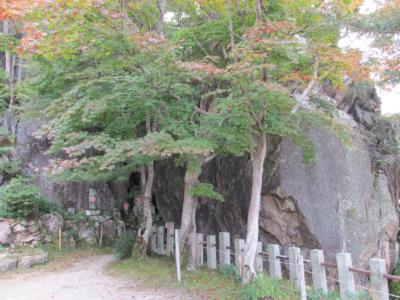

石段参道を歩み頂上に近づくと、左写真の石垣が見え始め、右の写真のように右側の巨岩との間に石段が続いて行きます。

巨岩の許には、「岩戸神明」という扁額を掛けた石鳥居が立ち、「岩戸山神明」と刻した石標が巨岩の傍に立てられています。この巨岩(磐座)が御神体なのでしょう。

そして、巨岩の足許には幾つもの石仏像が立ち並んでいます。

石段を登り切った上が山頂近傍になります。少し広さがあり建物も建っています。右の写真の巨岩は左の方向に一層高くなっていきますが、その途中の岩上に左写真の石像が祀られています。

この場所で振り返り、柵の傍に近づくと

この景色が眼前に広がっています。

こんな感じで、数多くの石仏像が山頂近傍の巨岩の周りに祀られています。

この石仏群の中間に お堂 があります。当日はその周りで数名のご婦人が作業をされていました。お堂の維持のための奉仕作務なのでしょう。そのためお堂の写真を撮っていませんが、十三仏はそのお堂の内部にあるのかもしれません。未確認です。

今回、十三仏そのものを拝見することはできませんでした。

巨岩を左の方向に回りこみ山頂への道を登ります。

少しの登りですが、岩戸山の山頂には、 岩肌に矢印記号が彫り込まれ ています。

この岩には今は布帯が注連縄のように巻かれていました。

近くに、右の写真の 「小脇山城跡周辺の遺跡」 という案内板が設置されていて、小脇山城遺跡・瓦屋寺と瓦屋寺山古墳群・太郎坊山(赤神山)・太郎坊宮(阿賀神社)とこの岩戸山のことが紹介されています。

その説明によると、この記号の刻された地点は、 「旗振り場」 の一つとして使われた場所だということです。「大阪から、野洲、岩戸山を経て彦根佐和山へと通信する、明治時代の米相場の旗振り場跡」なのです。矢印は野洲の旗振山に向かって刻まれているそうです。通信手段の発展していなかった時代に大坂での米相場の動きを如何に迅速に伝えるかという工夫であり手段だったようです。手旗信号の巨大版というイメージですね。望遠鏡が併用されたのでしょうか?

少し調べて見ると、

「望遠鏡はイギリス東インド会社の貿易船司令官として、1613年に来日したジョン・セーリスから徳川家康、あるいは平戸の領主・松浦法印鎮信(初代)に贈られたものが最初であろう」といわれているそうです。そして、「その望遠鏡も元禄時代頃になるとだいぶ普及してきて、米相場や金銀相場に利用されるようになります。江戸幕府260年の基本は一石一両という米価でしたが、当時、箱根から東は金、西は銀相場で、江戸と大阪では毎日価格変動があったため、米や金銀相場で利益を上げるためには、基準に対しての騰落の程度をいち早く伝える必要があったのです。その情報の伝え方は、要所要所に配置した連絡員が手旗信号による符牒で順次伝えていくというものでしたが、この符牒を確認するのに望遠鏡が使われたというわけなのです。」 (資料7)

という説明を見つけました。米どころのこの近江でも多分望遠鏡を利用したのではないでしょうか。

岩戸山山頂からの展望

岩戸山から尾根伝いに小脇山に向かいます。

行く手に、石垣跡が見え始めます。小脇山城跡の一部です。

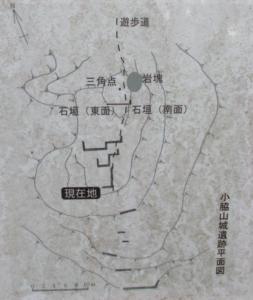

この説明板が設置されています。

地図と縄張り図を拡大してみました。

地図に吹きした赤丸が今回のスタート地点となった近江鉄道市辺駅のあるところです。

もう1カ所、その先に石垣の一部を見ました。説明板に記されていますが、割石の石垣は明治時代のものとみられるそうです。一方でそれより古い時代の自然石の石垣箇所も残っているといいます。

「小脇山城跡遺跡(標高373.4m)は、箕作山の南西に延びる尾根の上部に位置します。三方を望む景勝の地を占め、眼下には、鎌倉時代に守護として一大勢力を築いた佐々木氏の本貫地であったとされる、小脇館跡(脇館 わきたて 遺跡)を一望できます。

当地は東山道と伊勢山越ルートである八風街道の交点に位置する交通の要衝であり、経済的・軍事的に有利な地域でした。この地域を支配したことで、佐々木氏が勢力を拡大できたとされています。」 (説明板より部分転記)

小脇山から北方向には、繖山(観音寺山、433m)があり、そこには観音寺城が築かれ、小脇山の尾根伝いに北東に行くと箕作山で、その北部にある清水山山頂には、観音寺城の支城として箕作城が築かれていたのです。

小脇山からさらに尾根道を箕作山に向かいます。

つづく

参照資料

1) 街道めぐり~八風街道~ ココロード通信 滋賀県土木交通部道路課

2) 八風街道 :ウィキペディア

3) 『全現代語訳 日本書紀 下』 宇治谷 孟訳 講談社学術文庫 p231

4) 『新訂 新訓 万葉集 上巻』 佐佐木信綱編 岩波文庫 p49

5) 額田王 :「コトバンク」

6) 『滋賀県の歴史散歩 下』 滋賀県歴史散歩編集委員会編 山川出版社 p82

7) 米相場で大活躍した望遠鏡 :「東京メガネ」

補遺

国道421号線「八風街道」 :YouTube

八風街道(富田宿→八風峠→武佐宿→近江八幡) :「ルートラボ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

歩く 箕作山ウォーク -2 小脇山・箕作山・赤神山 へ

歩く 箕作山ウォーク -3 瓦屋寺・瓦屋寺古墳群 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[山歩き] カテゴリの最新記事

-

登る [再録] 白山・御前峰 -2 室堂・奥… 2018.01.18

-

登る [再録] 白山・御前峰 -1 別当出合… 2018.01.18 コメント(4)

-

歩く 比叡アルプス -2 崇福寺跡・志賀… 2016.12.05

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.