PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

[注記:探訪時期・2014年5月3日]

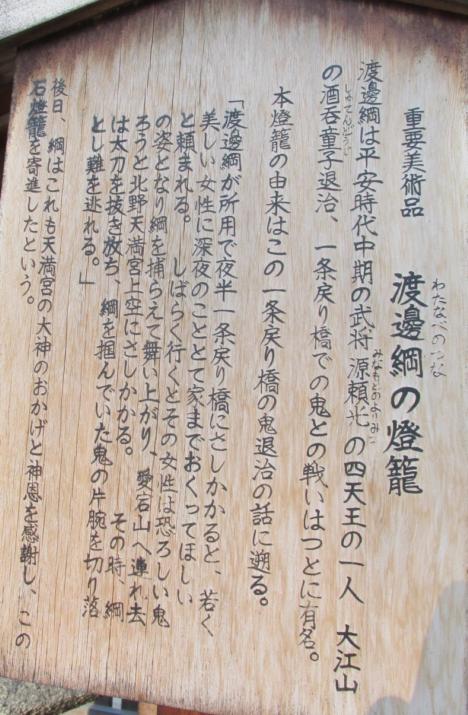

回廊で囲まれた拝殿の境内には、南側の三光門(中門)の東側近くにこの 六角型石灯籠 (重要美術品・鎌倉)が建てられています。伝承では 源頼光の四天王の一人、渡邊綱 が天満天神の神恩に感謝して寄進した石灯籠とされています。渡邊綱は、 大江山の酒呑童子退治や一条戻り橋での鬼退治で有名な武士 。駒札には一条戻り橋の鬼退治の話が記されています。

駒札には記されていませんが、この石灯籠の形状が古雅であることから、 北野型 とも呼ばれてきたようです。茶人に好まれたとか。一説には、もと白太夫社の側に建てられていたことから、 白太夫型 とも言われるそうです。 (資料1,2)

綱の名は未だに朽ちぬ石灯籠むかしを今にみつ星の紋 十返舎一九

正面からみた 三光門(中門)

入母屋造りの前後に軒唐破風、千鳥破風を設けた堂々たる檜皮葺の四脚唐門です。

少し斜めから見た姿

後西天皇の宸筆による「天満宮」の勅額が掛けられています。

駒札には、 「彫刻の中に日・月・星があることによる」ために三光門と いう名の由来があるときされています。しかし、手許の本には、 梁間に日輪・月輪・三日月の三光の彫刻がある ことから、この中門を三光門と称されているという記載です。 一説として、この中門の彫刻には三日月はあるが星はない といわれているため、そちらの見解をとられたようです。この点も、北野天満宮の七不思議の一つに数えられています。 (資料1,3)

私にも、再度この三光門をつぶさに観察しなおす課題が残りました。

三光門(中門)のところからの拝殿の眺め

このスポット探訪では門の彫刻の一部しか撮れませんでした。さらに手ぶれしたピンぼけ写真もあり、ましなものだけでのご紹介です。

境内側から観た屋根部分

中央本柱の冠木にある大蟇股は唐獅子の下に 二羽の白兔 が躍動していて見事です。

四脚門の外側の控柱との間、 蟇股には鶴の彫刻

反対側には孔雀の彫刻(ちょっとピンぼけ!)

外側の控柱の頭貫上にある蟇股の彫刻

三光門の前に置かれた一対の狛犬

吽形の狛犬の頭頂にこれだけ明確な一本角が生えているのが何とも特徴的です。

ここまでのものはちょっとめずらしいように思います。ここまで明瞭なものは私が今まで見聞したなかでは初めてです。

表参道を下っていくと、東西に大きな臥牛の彫像があります。拝殿の方に頭を向けています。

こちらは東側の臥牛像。石材がおもしろい。

西側の黒い石材の臥牛像。牛の相貌がアングルによってかなり変化して、これまたおもしろいと感じました。

多くの参拝脚が臥牛を触るのでしょう。両方の牛の体躯はてかてかと光っています。

この表参道近辺を拝見していて、私にはちょっと不思議に感じることが出てきました。

北野天満宮の 「境内のご案内」をこちらでご覧いただくと 、なぜ?と疑問を感じる理由をご理解いただけるでしょう。それを織り交ぜながら表参道に配された摂社のご案内です。

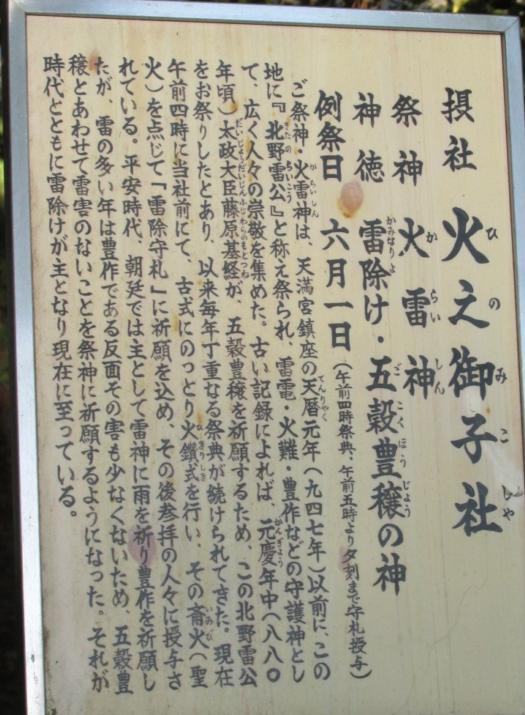

東の臥牛の南隣りにある 「火之御子社」

祭神は火雷神。天満宮が創祀される以前から、この北野の地に鎮座されていた神だと言います。『西宮記』には延喜4年(904)に年穀のため雷神を北野に祭ると記されているようです。

つまり、本殿の北東に祀られた「地主神社」とこの「火之御子社」がもともとかつては野原だったこの地に鎮座した神々です。農耕にとって作物の豊凶を左右する天候と水。龍神や雷神などの天神が農耕の神・天神として祀られていたのです。

「おそらく、北山や西山、特に愛宕山の方角で発生した雷雲が、このあたりの森にたびたび雷を落としていたので、天神や雷神の祠が作られたのであろう」。そんな土地だったので、道真の怨霊騒ぎが、この北野の雷神(天神)と結びつけられて、「天満大自在天神」として祀ることがふさわしいという形に展開したといえそうです。 (資料4)

天皇や貴族による御霊信仰の対象となることで、道真=北野天神となり、本来の此の地の北野天神はその座を譲り、お株を取られて摂社化されたということなのでしょう。

北野天満宮の七不思議に挙げられていることとして、楼門と本殿の配置関係があります。普通の寺社仏閣では、楼門の延長線上に本殿(本堂)が配されるのが一般的です。ところが この北野天満宮は楼門より西にずらした位置に本殿・拝殿が配置されています。

本殿の背後、北東方向にある地主神社が相対的に楼門の延長線上に近い形です 。また火之御子神社は本殿の背後や西側面に位置するのではなく、表参道の先、三光門に最も近く、本殿側からみて左手、つまり東側に祀られています。

ひょっとしたら、これは北野に先住の神々に対する崇敬・配慮なのかもしれません。

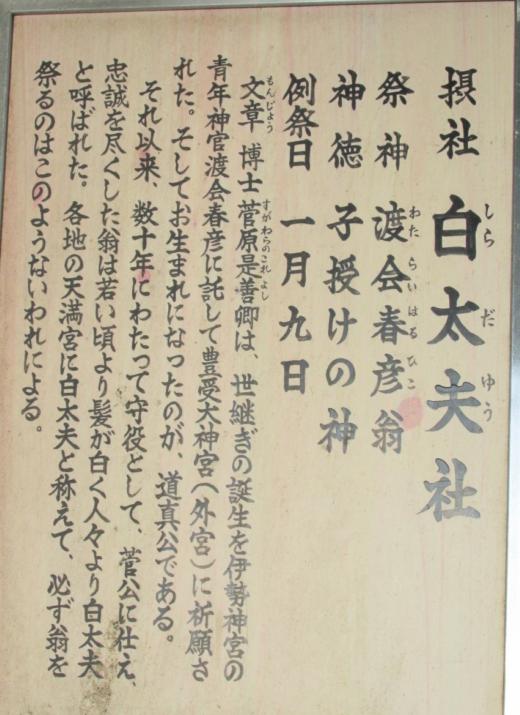

「火之御子社」の南隣には 「白太夫社」 が祀られています。

一方、この参道の西側には、

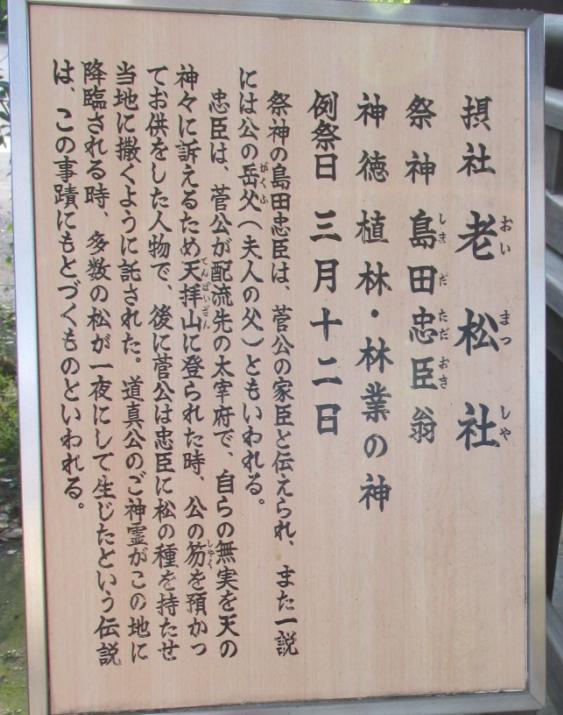

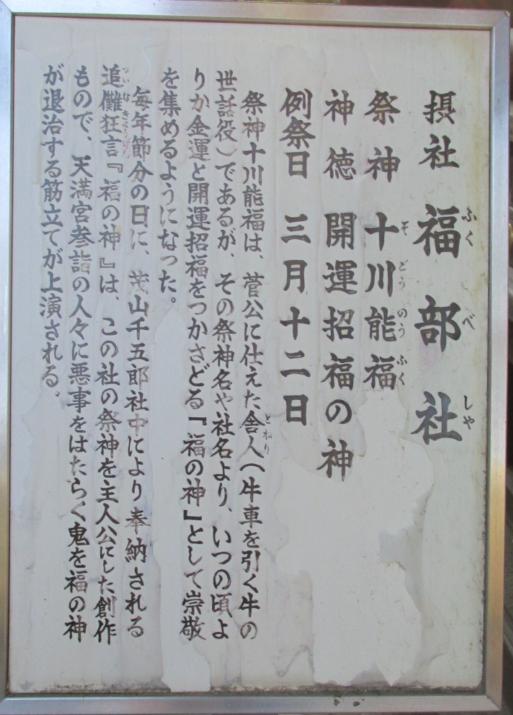

「老松社」「福部社」 が祀られています。

そこで私の素朴な疑問です。

なぜ、北野天満宮には、老松社が3社、白太夫社が2社、福部社が2社も併存するのでしょうか。併存させる意味があるのでしょうか?私には不思議と感じるところです。

他所の土地で、天神様とご一諸に勧請されているならわかるのですが・・・・同じ一つの境内なのに・・・・?

思いつきでの立ち寄り探訪による細見ですので、手許の書籍他を参照しながら記録写真を整理していると、見落としや情報不足が増えてきます。再訪する課題が出てきました。

とはいうものの、もう少し境内探訪が残っています。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛中』 竹村俊則著 駸々堂

2) 『京都府の歴史散歩(上)』 山本四郎著 山川出版社 p141

3) 北野天満宮七不思議 :「北野天満宮」

4) 『京都魔界案内 出かけよう、「発見」の旅へ』小松和彦著 知恵の森文庫 p59-63

【 付記 】

「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。

補遺

北野天満宮境内案内図 :「北野天満宮」

渡辺綱 :ウィキペディア

大江山 :ウィキペディア

酒呑童子 :ウィキペディア

日本の鬼の交流博物館 ホームページ

3つの大江山鬼伝説の紹介

狛犬 :ウィキペディア

神社探訪 狛犬見聞録・注連縄の豆知識

狛犬の写真が豊富に収集されています。大変参考になります。

神道とユダヤ教(3)獅子とユニコーン :「探究三昧 by 百瀬直也」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪 [再録] 上七軒を歩く(京都市上京区) へ

スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -1 東門・手水舎・竃社・名月舎 へ

スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -2 文子天満宮、北門、顕彰碑、地主神社、老松社、十二社 へ

スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -3 八社、後門、本殿・拝殿の建物、御土居石碑 へ

スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -4 拝殿、回廊 へ

スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -6 絵馬所、末社(宗像社・乾大神・一之保神社・一夜松神社ほか)、絵馬掛所、連歌井戸、宝物殿、梅香水(手水舎)へ

スポット探訪 [再録] 北野天満宮細見 -7 楼門、臥牛像、伴氏社、観音寺、一の鳥居ほか へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.