PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

6月初旬に、奈良の大安寺とその周辺の史跡を探訪する講座に参加しました。 (資料1)

その講座の復習と記録のまとめを兼ねて、この時の探訪内容をご紹介します。

JR奈良駅の東側に、南北の県道754号線が通っています。JR奈良駅の南側は西に関西本線、東に桜井線と線路が分岐していきます。この分岐する辺りは大森町という地名です。この県道754号線がほぼ平城京の条坊道路で言えば、「東四坊大路」の位置になるそうです。そして、講座語に少し調べてみて、この大森町に、平城京東四坊大路(現県道754号線あたり)と五条条間北小路の交差点があったことが発掘調査で明らかになったと報告されていることを知りました。 (資料2)

冒頭の画像は、この県道を奈良駅から南に南下していき、東西の「六条大路」に相当する道路に近い所の交差点(大安寺南)にある陸橋です。 陸橋には「奈良市大安寺町」の表示が出ています。JR奈良駅2km、奈良公園4kmと記した標識も掲示されています。

この陸橋から少し東側に入ったところに 「野神古墳」 が位置します。

(資料1)

(資料1)

当日の講座資料に掲載されている図を引用します。まず平城京における 大安寺の位置は、条坊道路を示した図の中の黒塗り縦長の長方形の場所 になります。東四坊大路と六条大路の交点が上掲の陸橋の近くになります。そして 赤い丸を追記したあたりが、「野神古墳」の所在地 です。

赤丸の北方向に、東西の五条大路があり、これが現在の県道122号線になっています。この道路を東方向に行けば、JR桜井線の「京終 (きょうばて) 」駅に至ります。

なぜ「京終」という地名の駅なのか?

平城京の条坊道路をご覧いただきますと、五条大路から北側は、東七坊大路まで平城京の町並(区画)が張り出した形の「外京」が構成されていて、左右対称の都の構成からすると変則的になっています。そして、この「外京」の南端になり、まさに京城(平城京)の南側の果て、つまり「京終」、「きょうばて」だったのです。 (資料3)

脇道に逸れました。戻ります。

当日は近鉄・奈良駅集合で、一旦こちらまで車で移動し、参加者全員が揃ったところから史跡探訪講座が始まりました。

日本住宅公団「桂木団地」という銘板の嵌まったこのモニュメント が道路に近い入口のところにあります。このモニュメントのすぐ西に「野神古墳」が位置します。

見た目には、団地群の建つ広場の一隅に高さの低い鉄柵で囲われた少しこんもりした墳丘状の場所があるというだけで、見過ごしてしまいそうな感じです。

鉄柵の東辺から眺めるとこんな景色です。

野神古墳の現状の外形図

を引用します。 (資料1)

野神古墳の現状の外形図

を引用します。 (資料1)

鉄柵で囲われた場所は古墳の原形をとどめない外形になっています。しかし、調査結果から推定すると、直径40mの円墳(後円部)である可能性が高いといいます。 (資料1)

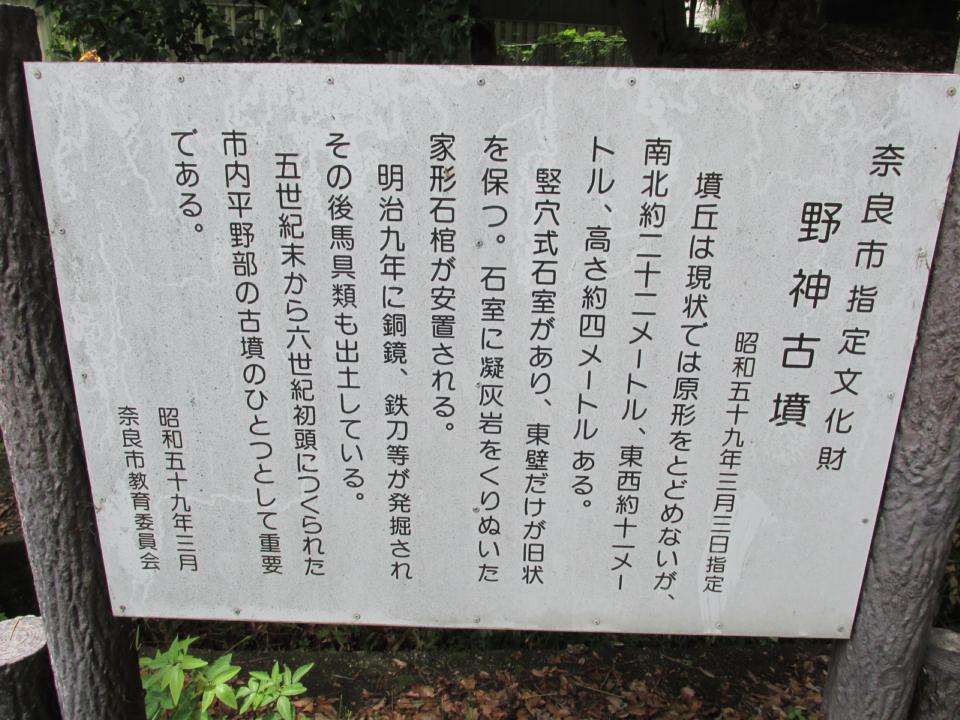

説明板には 「5世紀末から6世紀初頭につくられた市内平野部の古墳のひとつとして重要」 と記されていて、奈良指定文化財となっています。

南側に入口が設けられていて、そこから古墳跡に入ることができました。

墳丘上の南寄りに小さな祠が設置されています。この墳丘の西側を回り込んでいくと、北辺寄りのところで石室内部が外から見られるようになっています。

石室の外側がコンクリート壁で保護補強され、西側に鉄柵の窓部分が設けてあり、石室内部が観察できるようになっています。石室には石棺が安置されています。

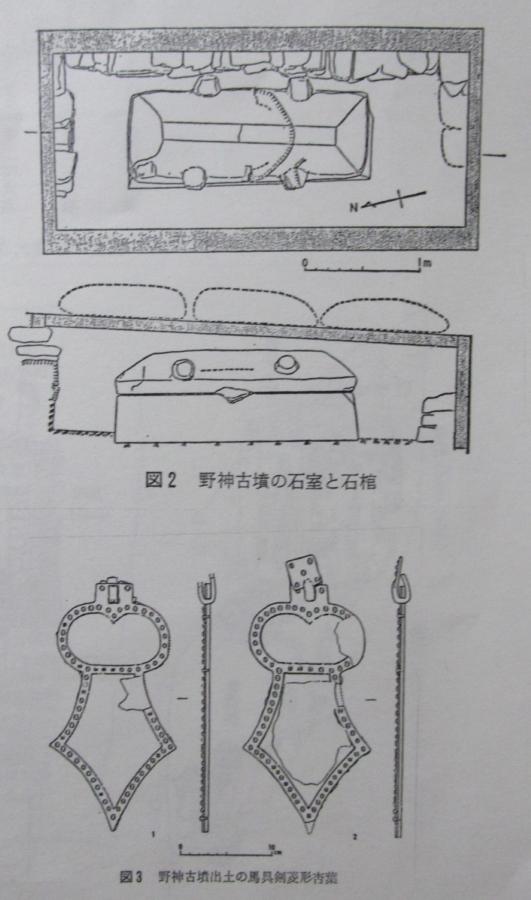

当日の資料に参照図として引用掲載されていたのがこの 「石室と石棺」図 です。

阿蘇凝灰岩製の家形石棺 で、石棺の天井石に縄掛突起が付いています。この阿蘇凝灰岩は阿蘇ピンク石とも称されるとか。この埋葬施設は 竪穴式石槨で、古墳時代中期の造営と推定されています 。引用図の下側の絵は、 この野神古墳から出土した「馬具剣菱形杏葉」です。これは古墳時代後期のものと推定され ているそうです。 (資料1)

九州の阿蘇産の岩が運ばれてきて使われているということは、それ相当の地位・権力を持っていた人物が埋葬された古墳だったということでしょう。石棺用の岩として奈良・二上山の凝灰岩を入手することができる土地なのですから。二上山の白色凝灰岩は様々な古墳の家形石棺に使われています。奈良県内では、赤坂天王山古墳、ツボリ山古墳、ホケノ山古墳、都塚古墳、芝塚2号墳、笛吹神社古墳、権現堂古墳などがその事例としてあるようです。 (資料4)

墳丘を西から北に回り込み、南方向を眺めるとこんな景色です。右に見えるコンクリートの壁の箇所が石室のある位置です。

この石が石室の天井石に使われていたものだとか。

墳丘上の小祠

墳丘上の小祠

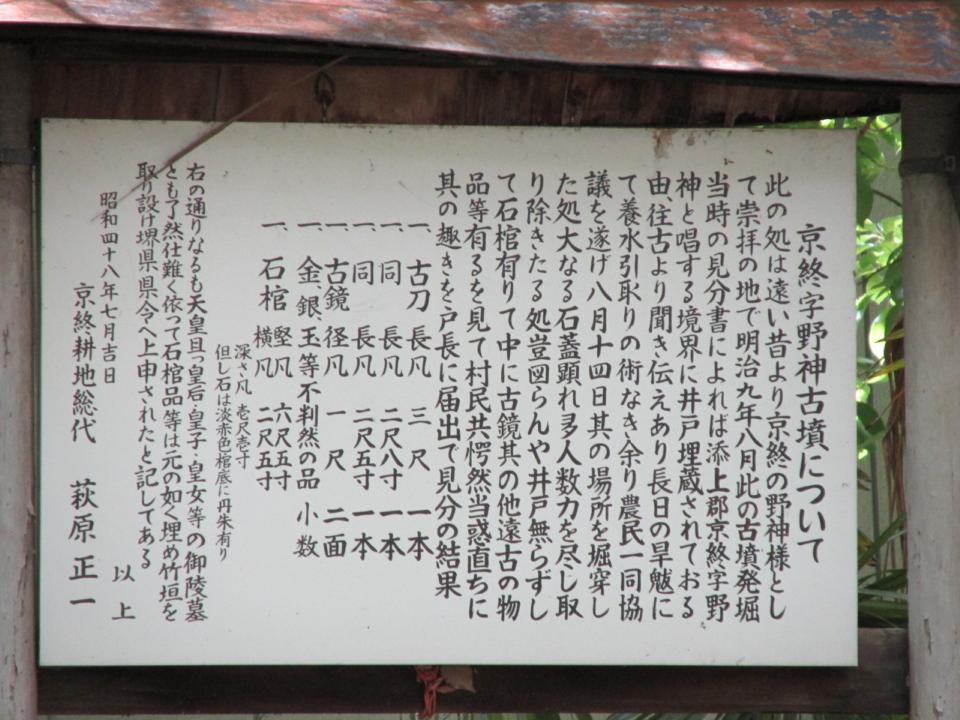

祠の傍に設置されている 説明板「京終字野神古墳について」 です。

かつての「六条大路」を西に進むと、今回の史跡探訪の目的地である「大安寺」があります。

その手前で眺めた南方向の景色。水田が広がっています。

道路の北側はフェンスで区切られていますが、フェンスの北側には「芝池」と称される大きな池があります。

大安寺はこの六条大路を挟んで、北は五条大路に近いところまで、南は六条大路と七条大路の中間辺りまでが南北の寺域端だったようです。広大な寺域を有したお寺だったのです。

平城京が造営される以前は、この地域には大型の前方後円墳が展開するところだったそうです。

五条大路の北側には、「墓山古墳」「杉山古墳」が大安寺古墳群の一部として確認されています。

振り返って、横断してきた南北の通り、東四坊大路の方向(東)を眺めた景色

上掲の住宅が建つ区域を通り過ぎた先で、南西方向を眺めると白壁の築地塀が少し見える森があります。

築地塀の所をズームアップして見ると、社が一部見えます。

「大安寺」を訪れる前に探訪することになる「八幡神社」です。

つづく

参照資料

1) 当日入手の講座レジュメ資料

龍谷大学REC「関西史跡見学教室29 ~奈良・大安寺~」 2017.6.8

(元龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏 作成)

2) 平城京の条坊道路 -交差点と橋-

3) 第三話、君知るや、奈良の京終駅 関裕二氏 :「ブックマン社」

4) 家形石棺

補遺

奈良・平城京 平城京の条坊をグーグル地図に重ねると・・・・・。

京終駅 :ウィキペディア

京終駅 :「駅への旅・駅からの旅」

野神古墳 :「奈良市」

野神古墳 :ウィキペディア

竪穴式石室 :ウィキペディア

野神古墳 「桜井の古墳」桜井東ふれあいセンター :「奈良・桜井の歴史と社会」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.