PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

2013年6月に滋賀県教育委員会主催のブロガーによる歴史情報発信の認定を得て参加した探訪のまとめを、ここに再録してご紹介します。

このときの探訪企画の正式名称は、

「本能寺の変直後の蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて 日野町」 です。

探訪結果から言えば、本能寺の変直後という修飾句を外し、 蒲生氏郷の足跡を史跡探訪の原点にして、日野町というエリアで歴史の時空に波紋を広げていったという印象が強く残りました 。足跡周辺の広がりが大きかったという想いです。

その一端を拙いこの記録から感じていただき、百聞は一見に如かず、と現地を訪れていただきたいと思います。

史跡探訪は、

信楽院→馬見岡綿向神社→中野城跡(日野城跡)→興敬寺→清源寺→音羽城跡

という行程で現地を訪れました。

また、昼食休憩時間は近江日野牛レストラン「岡崎」が希望者の選択肢や、馬見岡綿向神社のすぐ近くにある御菓子司「かぎや」さんで「いが饅頭」の試食、日野物産館(特産品館伊勢藤)への立ち寄り、という日野町の名品物産の体験メニュー付きでした。

ご紹介の途中、脇道にそれる部分もあるでしょうが、探訪行程に沿って順次まとめていきたいと思います。

探訪で学んだことの事後整理と学習記録を兼ねた振り返りです。日野町の史跡その他にご関心をいただいていただければ、歴史探訪ブロガーとしてうれしい限りです。

当日は、JR近江八幡駅に10:00集合、参加者が揃ったところで、冒頭の写真にあるようにバス移動による現地探訪が始まりました。

道路地理に疎いのですが、大凡次のルートを通過したように記憶します。

JR近江八幡駅前 →八風街道( 小脇 経由) →13号線 →41号線( 市子殿 経由、布引丘陵を眺めつつ) →岡本 → 三十坪 →477号線(松尾北経由)

小脇を越えた先のエリアには木村古墳群(旧蒲生町)があり、また石仏が結構点在していると、車中での説明もありました (参照1) 。また、三十坪という地名は、日野に向かうこの辺りの平野に条里制の区画が実施されていた名残なのだとか。滋賀県内の平野部では、条里制が実施されていたところが多く点在するようです。

さて、探訪前に蒲生氏郷について編年風に少しまとめておきたいと思います。 (資料2)

1556(弘治2)年 蒲生賢秀 (かたひで) の長男として中野城で誕生。名、鶴千代。

1568(永禄11)年 信長への人質として岐阜に。(六角氏に加担した蒲生家の降伏)

13歳で元服し、忠三郎賦秀 (やすひで) と名乗り始める。

1569(永禄12)年 信長の娘冬姫(12歳)と祝言を挙げ、日野に帰国。14歳

1570(元亀元)年 越前朝倉攻めに柴田勝家の与力として参戦。15歳。

1582(天正10)年 6月2日「本能寺の変」

安土城二の丸御番衆だった父・賢秀と共に、信長の妻子を日野城に避難させ保護。

明智光秀に対して徹底抗戦の構えをとる。 27歳

1584(天正12)年 小牧・長久手の合戦では秀吉軍傘下に。5月、殿軍を勤める。29歳

この年、伊勢松ヶ島など12万石を拝領して転封。日野城を去る。

1585(天正13)年 從四位下侍従に昇進。「松ヶ島侍従」と呼ばれる。30歳

賦秀→賦綱 (やすつな) →氏郷と改名。一方、キリシタンの洗礼を受ける。

1588(天正16)年 海に近い四五百森 (よいほのもり) に新城と城下町を造成。33歳

ここを松阪城と名付ける。正四位下左近少将に昇進。「松阪少将」と呼ばれる。

1590(天正18)年 小田原開城後の秀吉による「奥州仕置」(8月)にて、

会津黒川を中心に42万石を拝領し、会津への配置替えとなる。 35歳

1591(天正19)年 秀吉による奥州再仕置(領地替え)の完了(9月)。

氏郷は旧伊達領を加え、73万4000石に(文禄3年検地後92万石弱)。

1592(文禄元)年 黒川城を近世城郭へと改修開始。 37歳

1595(文禄4)年2月7日 死去。享年40歳

遺体は京都大徳寺に埋葬され、後日、昌林院という塔頭が建立される。

遺髪が会津・興徳寺と日野の信楽院に送られた。

氏郷辞世の句 限りあれば吹かねど花は散るものを心短き春の山風

こうしてその生涯を眺めると、転封の度に新しい城下町に日野商人を呼び寄せ、その特産品の継承転移なども行わせるという 商人重視の政策を採った氏郷ですが、日野の町との直接の関わりは1584年、29歳の時までということになるようです。そして、ここが氏郷の原点なのです。

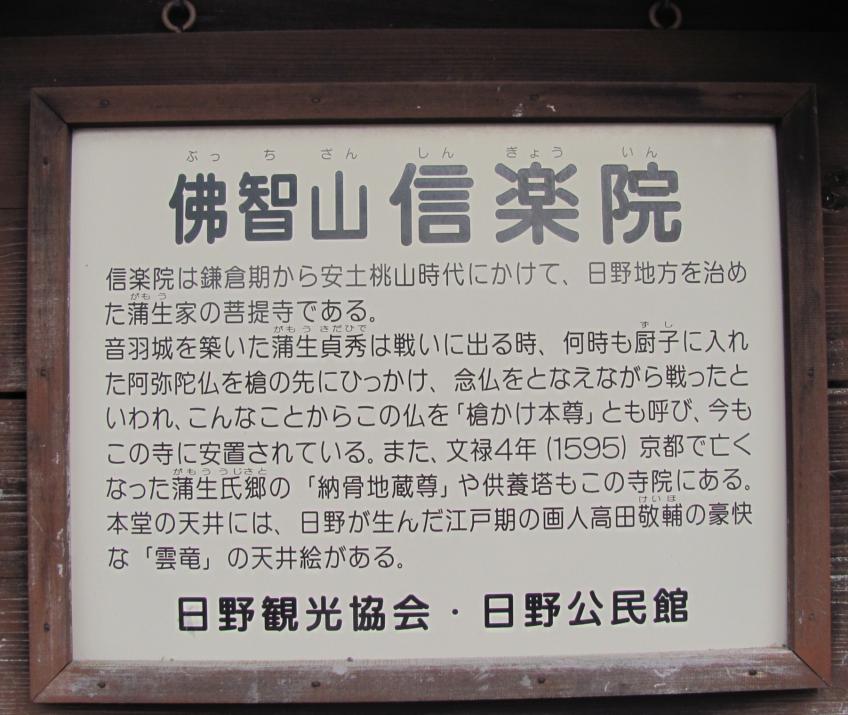

今回最初の探訪地がまず、信楽院です。地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

この探訪の実質的な案内をしていただくことになった

日野町教育委員会の振角氏と信楽院の門前で合流しました。

日野町教育委員会の振角氏と信楽院の門前で合流しました。普段小学生など生徒さんを案内するとき、興味・関心を持たせるために、戦国の鎧姿で対応されるようです。今回も敢えてその姿でご案内くださいました。具体的で要領のよい説明を現地で伺うことができ、探訪史跡について、様々な関連づけが出来てきました。感謝です。

「信楽」という漢字をみると「しがらき」と即座に読んでしまいます。ところが、 お寺の名称は「しんぎょう」と読ませるのです 。 蒲生貞秀の法名は智閑、院号は信楽院だとか 。寺名はここに由来しているようですね。 現在は浄土宗鎮西派のお寺です 。一方、仏教では、信楽とは「法を聞いて、それを信じ、それを喜ぶこと」という意味。「自力を捨て、弥陀の救いの本願を聞いて疑わない心を信楽という」と辞典に出ています (参照3) 。

この蒲生家の菩提寺も現在地に落ち着くまでに様々な変遷を経ているようです。

南北朝時代の貞和5年(1349)に蒲生高秀が信楽荘内の牧(現滋賀県信楽町)にある「紫香楽寺」の古仏をもらいうけ、小御門城 (こみかど) の馬場に小堂を建て安置したのが始まりだとか。明応7年(1498)、蒲生貞秀の時に音羽城内に移され、阿弥陀寺(栗東市)の宗真を迎えて中興開山し、蒲生家の菩提寺になるのです。蒲生貞秀は、それに先立つ文明16年(1484)に浄土宗に帰依し、天台宗から浄土宗に改宗していたそうです。中野城が築かれるとそこに再びお寺が移されたと言います。

しかし、上記のように1584年、氏郷29歳のとき、蒲生家が伊勢に転封され、さらに奥州・会津に移っていきます。それにより、一旦この菩提寺も荒廃の憂き目に遭います。

それが、あの秀吉による2度目の朝鮮出兵の大号令、慶長の役(1597)と同じ年に、お寺の荒廃を憂えた 蒲生家旧臣が会津の秀行(秀郷の長男)にその再建を懇請してゆるされ、蒲生貞秀隠棲の地に移築・再興したのです。安土桃山時代の末期です。

氏郷の系統は、父・賢秀-定秀-高郷-貞秀 と遡ります 。これがまた、後の史跡探訪地と関係してくるのです。今回初めて知りました。

現在の本堂は東面しており、1739(元文4)年に改築されたもので、滋賀県指定文化財です。

大工棟梁は近江八幡の高木但馬喜連だとか。(元文2年にちょうな始め、4年9月に上棟、5年に入仏祈念を行ったそうです。)

特徴的なのは、本堂を入ると一間通りの横に細長い前土間が造られていることです 。向拝部分がありませんので、建物内に入ってから、数段上がって本堂に上がる形になっています。類例は少ないようです。 (資料4)

本堂内陣は荘重な雰囲気に包まれています。本尊阿弥陀仏を間近に拝見したかったのですができませんでした(ご住職が所用でお会いできず)。阿弥陀仏像光背の様式が私には見慣れないものなので興味深かったのですが、遠目に拝見するに留まりました。

浄土宗の宗紋「月影杏葉」

浄土宗の宗紋「月影杏葉」

内陣の天井に描かれた図も、ゆっくり拝見すれば興味深いものだろうと思います。内陣の中央の間には瑞雲の間に様々なものが描かれています。それぞれがどんな意味づけをされているのか・・・・。

左右の間には 飛天 が描かれています。

この信楽院の本堂でのもう一つの圧巻は、外陣の天井画です。

ぎょろっと眼を光らせた荒れ狂う巨大な竜図を中央の間に描き、右間に八大竜王、左間に韋駄天が描かれています。寛保3年(1743)に描かれた天井画です。

絵師は日野大窪杉野神町出身の高田敬補 (けいほ) です。

高田敬補は日野の薬種業の家に生まれ、狩野山楽の系統の京狩野派で、4代永敬の門人になりました。その後、雪舟の画法にも惹かれて行ったようです。多くの水墨画を残し、82歳の長寿を全うした人。 あの曽我蕭白(1730~81)が、この高田敬補に数年間学んだことがあるそうです 。 (資料5)

この竜の爪は4つ描かれています 。高田敬補は竜の爪を意識的に4つにしたのでしょうか。これも興味のあるところです。 (資料6)

本堂から境内に出て南西方向に回り込み、そこから遠望すると、畑を越えた丘陵地に 蒲生貞秀の廟所 が見えます。デジカメのズームアップで写真を撮りますと、石塔が建立されているのがわかります。残念ながら廟所まで足を運ぶ時間がありませんでした。

境内には、 「信楽院」という扁額が懸けられた秘仏堂 があります。

その近くには、 観音石仏像や大きな石塔 が建っています。

この秘仏堂は普段は拝観できません 。 当本尊の開扉は8月、春秋彼岸の中日の3回だけ と説明板末尾に記されています。今回、内部を特別に拝観させていただきました。説明板の写真を別途撮りましたが、読みづらいので文字起こしをしてみます。

「この堂は秘仏堂と云ふ。当堂の正面に安置する弥陀三尊は天平年間に信楽郷に聖武天皇勅願所として建てられし寺に奉安しありし仏像を蒲生高秀公霊感により請はれて貞和五年八月居城に勧請する爾来歴代の蒲生家の居城に奉安し帰依尊信深き尊像にして旧大殿の本尊仏なりしが当山七代然譽上人霊像の披損を畏れ厨司に納め当山隠寮に奉安の弥陀三尊(伝安弥作)大殿の本尊安置寶歴七年当山十二世淳譽上人土蔵造りの堂を建立して秘仏として奉安せらる然し近年破損甚しく十方壇越の浄財の寄進を仰ぎ昭和五十三年九月改築完成

寺号の額は伝勅願

御前立の尊像は蒲生秀行公内室正清院念侍仏の釈迦牟尼世尊」

また、この秘仏堂には、氏郷が初陣した折りに身に着けたという鎧の断片その他も保存されています。ここもまた、じっくりと拝見している時間がなかったのが心残りです。

墓地の一番奥にある「蒲生氏郷公遺髪塔」

墓地の一番奥にある「蒲生氏郷公遺髪塔」

なんとそれは宝篋印塔や五輪塔のパーツを寄せ集めて、宝篋印塔の形にまとめて供養塔にしたものでした。

逆に、宝篋印塔の基礎の四面に陽刻された文様、塔身に刻まれた仏の種子など、その詳細な情報についての知識があると、その時代考証を含めて、おもしろい材料になると推測します。そういう観点の知識が乏しいので、石塔理解が十分には及びません。今後の課題でもあります。

その近くに、六体仏を陽刻した小振りな石仏像板もありました。

山門を入った左手にある 鐘楼

山門を入った左手にある 鐘楼時間のゆとりがあると結構鐘楼の彫刻を味わうことができると思います。透かし彫りの彫刻が見事です。

今回は写真を何枚か撮るだけに留まりました。

同種様式のものは、2012年12月の史跡探訪「近江八幡 秀次の城と城下町」で訪れた、 近江八幡の本願寺八幡別院の鐘楼 を拝見して以来だったと思います。 既に再録していますので、こちらからご覧いただけるとうれしいです。 (探訪 [再録] 滋賀・近江八幡 秀次の城と城下町 -4 洞覚院・八幡別院・近江商人屋敷ほか)

それと、 この山門も見逃せません。単なる入口として通過するだけではもったいない!

この山門の彫刻を隅から隅まで丁寧に眺めて鑑賞するとすると、小一時間は必要な気がします。

阿吽の形に彫り分けられた木鼻も玉眼を入れたもので、なかなか迫力があります。

門の横の屋根瓦も見事です。

荒廃後に再興・再建されたという蒲生家菩提所信楽院ですが、18世紀の半ば以降の歴史の厚みが重なっていて、古美術鑑賞の視点からも見ごたえのあるお寺です。

ぜひ、一度訪れてみてください。

つづく

参照資料

1)『新・史跡でつづる古代の近江』大橋信弥・小笠原好彦編著、ミネルヴァ書房 p119-122

2) 探訪時の配布資料「氏郷を追う。『資料でひもとくその生涯』」振角卓哉氏

3)『新・佛教辞典 増補』中村元監修、誠信書房 p296

4) 探訪時の配布資料「本能寺の変直後の蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて」

日野町の信楽院(しぎょういん)の概要を知りたい。 :「レファランス協同データベース」

日野 信楽院 :「JAPAN-GEOGRAPHIC.TV」

5) 高田敬補 :ウィキペディア

6) 竜 :ウィキペディア

竜の爪・・・・真実ですか? :「YAHOO! JAPANの知恵袋」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

蒲生氏郷公ゆかりの地 :「日野観光協会」

信楽院と蒲生貞秀廟所 :「石仏と石塔!」

このサイトページの石塔の細部説明は大変参考になります。秀逸です。

種子(密教) :ウィキペディア

宝篋印塔 :ウィキペディア

五輪塔 :ウィキペディア

蒲生氏郷 :ウィキペディア

蒲生貞秀 :「コトバンク」

蒲生秀行 :「コトバンク」

日野鉄砲の歴史コーナー :「日野町」ホームページ

「高田敬輔(1674~1755)」について :「戦国大名蒲生氏のページ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて -2 いが饅頭、笠懸の宮、若松の森趾、日野の曳山 へ

探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて -3 馬見岡綿向神社 へ

探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて -4 馬見岡綿向神社(細見)へ

探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて -5 中野城跡(日野城跡)、興敬寺 へ

探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて -6 清源寺 へ

探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡周辺を訪ねて -7 音羽城跡・近江日野観光特産品館 へ

探訪 [再録] 滋賀・日野町 蒲生氏郷の足跡ふたたび -1 中野城跡、涼橋神社、興敬寺、大日堂 へ

4回シリーズでご紹介した探訪記の第1回目です。

観照&探訪 [再録] 滋賀・日野町 みたびめは花に引かれて -1 鎌掛谷ホンシャクナゲ群落 へ

2回シリーズでご紹介した探訪記の第1回目です。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.