PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

さて今回も、大国主神社での私にとっての余禄からご紹介しましょう。

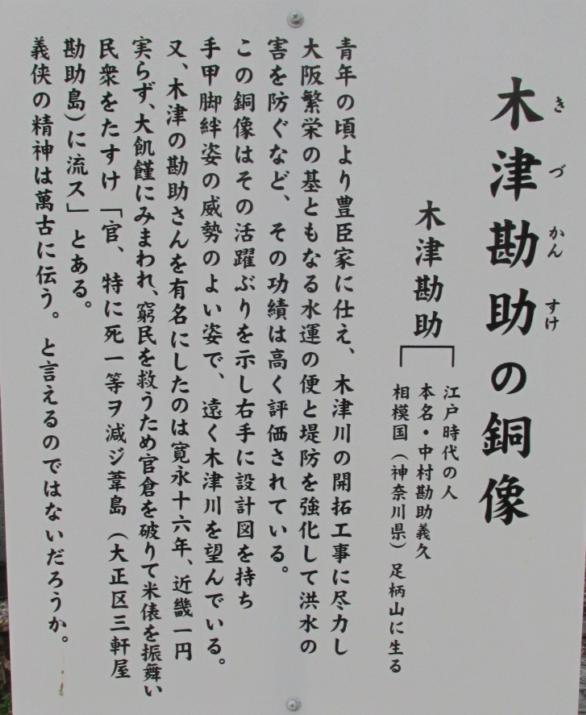

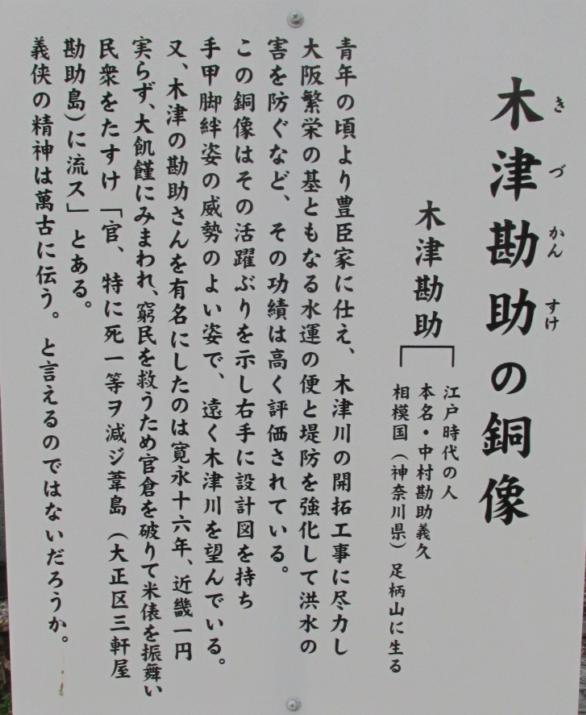

第8の余禄はこの冒頭の 「木津勘助之像」 です。

木津川の開拓事業に尽力した人がいたのです。そして、寛永16年の大飢饉での無私の行動力・・・・知らなかった! 学校の教科書の歴史には出てこない人物。

第二次世界大戦の空襲で最初の像が燃えたため、昭和29年(1954)に再建された銅像です。

詳しくはこの説明板をご一読ください。

境内に建っていた顕彰碑

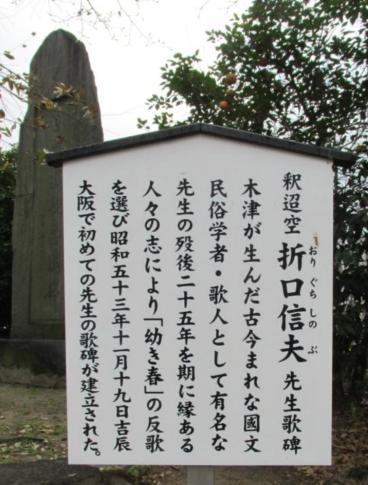

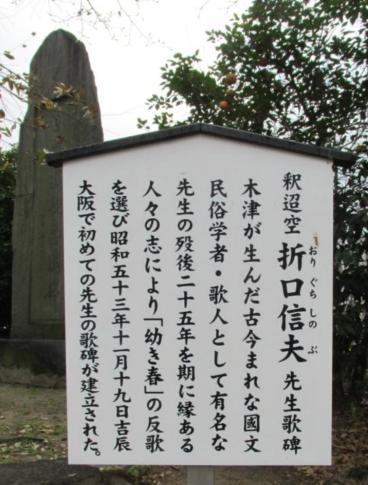

第9の余禄がこの歌碑と説明板です。 釈超空・折口信夫の歌碑との出会いです。

春はやきこぶしのうれひさきみちて

たゞにひと木はすべなきものを

この駒札を読み、ほう!と思ったのです。

手許に中公文庫版の折口信夫全集がありますが、未だ部分読みしかしていません。折口信夫の生地を考えたことがなかったのです。この地域で生まれていたんですね。

調べて見ると、「自撰年譜」では明治20年(1887)「2月11日、大阪市浪速区?町1丁目-当時、西成郡木津村市場筋-に生れる。家名古くより折り口。代々木津(御坊)願泉寺門徒。石山本願寺根来落ちに絡む由緒を伝へた百姓筋。三代前から生薬屋を営む。」 (資料1) と記されています。鴎町1丁目が現在は敷津西1丁目と改称されているようです。地図を見ると、鴎町公園という地名が残っています。

地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

少し、脇道に入らせていただきます。

(当初の探訪記載せた後に調べてみたことの追記です。少しリサーチで試行錯誤しましたが何とか原典を見いだせました。)

釈超空(折口信夫)の歌碑の「反歌」からの波紋の関心として調べてみました。

「反歌」を辞書で引くと、「長歌のあとにつけ加えられた歌。短歌形式で、一首または数首。かえしうた」 (『日本語大辞典』講談社) と説明されています。

歌碑傍の説明文には、「幼き春」の反歌と記されています。

それでは、「幼き春」の内容は? という波紋です。全文を引用します。 (資料8)

幼き春

わが父にわれは厭はえ、

我が母は我を愛(メグ)まず。

兄 姉と 心を別きて

いとけなき我を 育(オフ)しぬ。

うるはしき人の立たして、

我を見て ほのぼの笑める-。

しばしばも わが見しことを-

今にして 思ひし見れば、

夢の如 その俤(オモ)薄れ

はかなくも なりまさるなり。

もの心つけるはじめに

現(マサ)しくも 見にける人-

年高くなりぬる今し、

思へども、思ひ見がたく いよゝなり行く

反歌

春早き辛夷の愁ひ咲きみちて、たゞに ひと

木は すべなきものを

詩を読んだ後に反歌を読むと、その歌だけを読んだときよりも、歌の語句に秘められた思いについて、奥行きが広がるように感じます。

探訪の本筋に戻ります。

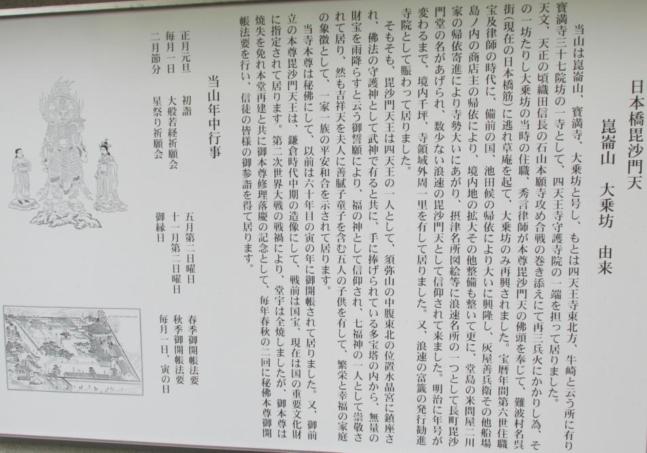

四つ橋筋を北進し、右折、左折して南海本線沿いの道を歩き、 南海難波駅の東にある大乗坊に 至ります。

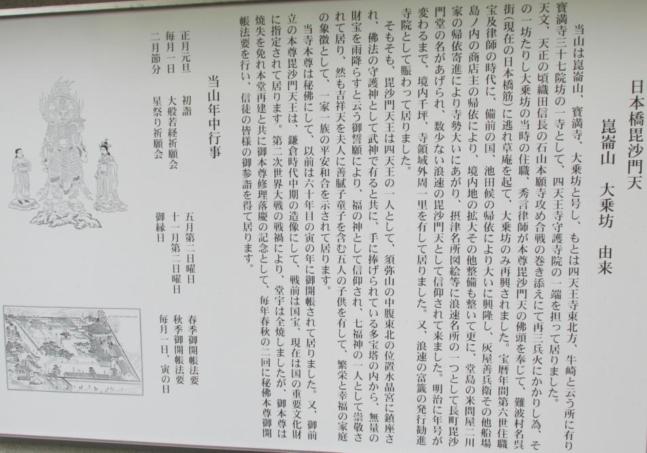

「日本橋毘沙門天」が祀られているお寺です。 崑崙山寶満寺大乗坊

元は寶満寺三十七院坊の一寺。寶満寺は四天王寺守護寺院の一端を担っていたとか 。

信長の石山本願寺攻め合戦の折りの兵火の結果、このあたりに大乗坊の草庵のみ再興されたのがその起点だそうです。 本尊は秘仏で日本四大毘沙門天の一つと数えられていたもの 。 現在は5月と11月の第2日曜日に御開帳されているそうです。 (資料2)

御前立の本尊毘沙門天王 は、鎌倉時代中期の造像と指定されており、立像の肩に鬼の面が彫り込まれているようです。 (資料2)

御開帳の折りに許可を戴いて写真を掲載したというブログ記事をネットで見いだしました。 こちらからアクセスしてご覧いただくことができます。 (資料3)

再興後の堂宇も先の第二次世界大戦の折りに全焼し、現在のお寺は戦後の再建になるもの。今や繁華街のど真ん中に溶け込み、寺の外観をとどめた建物になっています。

道路から本堂入口までの小さな玄関先の庭ですが、手水舎のところに 「清め不動明王」 が、また、本堂入口に向かって、右側の一隅に 「一願空鉢大龍王」の小祠 が祀られています。

空鉢は毘沙門天の分身で龍王となって出現したお姿だとか。

そのほかにも数多くのお地蔵さまやお稲荷さんが祀られています。時間がなくて、撮りきれませんでしたが。

この後、堺筋を北進して行きます。

途中で2ヵ所でしたか、 「大阪の台所 黒門市場」への入口 を見ながら歩きます。

これはそのうちの1つ。

後で地図を見て理解できたのですが、堺筋と平行した東側の通りが中軸になりながら、その通りに入る東西の通りも黒門市場の一部なのです。

一度、ゆっくり黒門市場を見て歩きたいものです。京都の錦市場の通りと雰囲気を対比してみたい・・・・。

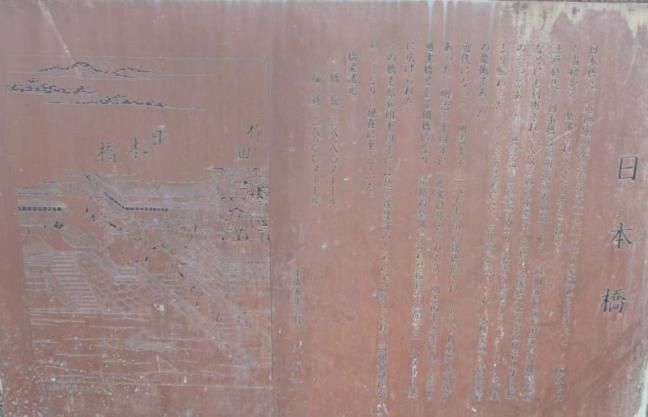

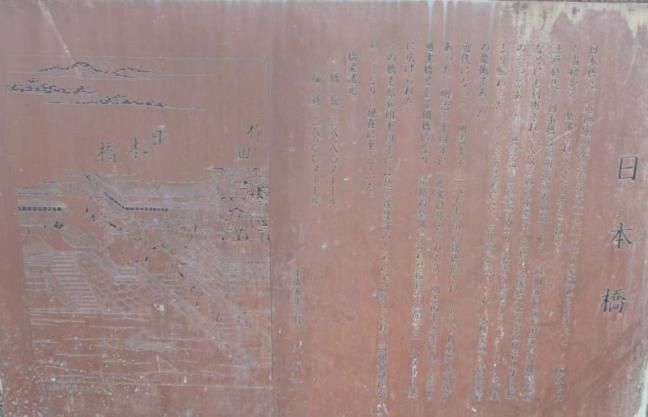

そして日本橋を渡ります。

そこでの第8の余禄がこの 「紀功碑」 です。

かつて何度か道頓堀通の一部を歩いたことはありますが、こんな石碑が建てられていることを知りませんでした。

これを機会に安井道頓について、ネットでリサーチしてみました。

「安井道頓道卜紀功碑 」というブログ記事を貴村恒氏が記されています。

大変有益で参考になりました。ご一読いただくと良いのではないでしょうか。 こちらからご覧ください。 (資料4)

私の関心事項を一部引用させていただきます。

「大正3年11月に、大正天皇が大演習の統監のため大阪に行幸啓された際に、道頓道卜の功を御追褒あそばされ従五位を下賜されたとのこと。翌年には道頓翁三百年忌大法要が法案寺で行われ、大迫師団長や府市名誉職百名の参列を見て非常に盛儀であったとのこと。その法要に引き続き、沿岸有志の協議と大久保利武(大久保利通の三男)長官の発案により紀功碑を建立することになった」という経緯だとか。大久保利武は当時の大阪府知事だったと言います。「碑材はなんと、大坂城築城の際に四国から安治川まで運搬したものを誤って水中に落としてしまい、300年後に発見された石だそうです。府の収得となったものを大久保利武から紀功碑のために提供されたとのこと。」

司馬遼太郎著氏が『けろりの道頓』 (「おれは権現」収録・短編小説) を書いているのも知りました。手許に眠っている本の一冊なので、読んでみなければ・・・・と思う次第です。課題を与えてくれました。

そして、はたと書きながら気づいたこと。法案寺って・・・・そう、七福神巡りの最後の探訪地だったのです。

七福神の最後が弁財天です。

真言宗志宜山法案寺の山門です。

現在は 真言宗高野派宝寿院の末寺 となっています。「准別格本山法案寺南坊」の石碑と5本の線を刻む築地塀がお寺の由緒を伺わせます。

門柱の左右には、 「摂津国八十八ヶ所第一番霊場」と「大阪七福神弁財天」の標札 が掛けられています。

山門を入ると、 正面が本堂で、その右手前方に弁財天の祀られたお堂があります。

まずは、弁財天を拝見。小ぶりな木像が奥の壁際に安置されています。

シンプルな木肌のままの二臂弁財天です 。どんな曲を弾かれているのでしょうか。

二臂の弁才天は天台、真言の密教で説かれる弁才天です 。鎌倉時代に二臂で琵琶を弾く女神像が一般化したと言われています。金光明経で説かれているのが八臂の弁才天だそうです。 (資料5)

弁財天は知恵と財宝を授けていただける神様、福徳財宝の守護神として信仰を集めているのです。享和元年(1803)「摂陽奇観」に大坂で初めて七福神巡拝発起の節に、生玉南坊としてこの法案寺の弁天さまが登場するそうです。 (資料6)

弁才天(弁財天)の本源はインドにあります。インド神話の河川を神格化したものといわれているのです。 サンスクリット語のサラスヴァティの訳で、様々な訳がありポピュラーなのが大弁才天・大弁才天女で、俗に弁才天。弁財天とも表記されるようになったのは鎌倉時代以降のようです。妙音天とも訳されますので、音楽の神、芸術の神、美の神でもあるわけです。

ヒンズー教ではブラフマン神の配偶者とされています。この弁才天が仏教に取り入れられ天部の神様となり、吉祥天と同一視されるようにもなったようです。

また、弁才天の信仰は裾野が広いようです。

今回巡ってきた七福神の一人となり、室町時代以降に福徳財宝の神として信仰されています。観世音菩薩または愛染明王の権化、あるいは竜女、または如意輪観音の示現であると考える信仰もあります。宇賀神と弁才天を夫婦神として信仰する民俗もあります。弁才天が竜女あるいは宇賀神そのものの化身とする信仰もあります。頭に宇賀神としての白蛇を冠した弁才天像を拝見したことがあります。宗像三神の一柱・市杵嶋姫命 (いつきしまひめのみこと) という美貌の女神と弁才天が融合されて、厳島信仰の広まりにもなったようです。 (資料5)

弁財天(弁才天)信仰は現世利益を求めて、広く信仰されているようです。

向拝所からデジカメのズームで撮らせてもらいました。

本尊は中央の厨子に安置されている「聖観音菩薩立像」( 重文)で制作は平安末期、12世紀までさかのぼるとされています。 毎年1月元日から7日までの7日間、御開帳されるとか 。本堂には別の厨子に秘仏「歓喜天」が安置されていて、「日本橋の聖天さん」と呼ばれて親しまれているという。

この法案寺もまた動乱を生き抜いてきたお寺です。

山号の志宜山は聖徳太子が鴫野 (しぎの) で創建したとの寺伝に由来するそうです。元亀元年(1570)から始まる石山本願寺の合戦の頃は本願寺の隣地にあり、現在の生國魂神社の神宮寺であり、神社と寺院を総称して生玉宮寺と呼ばれていたとか。秀吉の大阪城築城で、現在の生玉町に移転。その後大坂の陣で灰燼に。江戸時代に再興され、法案寺を含めて生玉十坊と称される規模になります。明治維新の拜仏毀釈の法難に遭い、何とか島之内にお堂を構え再起の道に。そして、現在に至るようです。現在のご住職は32代だとか。 (資料7)

山門を入った左側には、 「志宜大将」という扁額が架かる朱色の鳥居 が建ち、鴫野の守り神、榎稲荷大明神の小祠が配されていて、その右隣には 「水掛け不動」 が安置されています。

この大阪七福神巡りのウォーキングは法案寺を拝観の後、門前で解散です。

私にとって、第9の余禄は、解散後に道頓堀に戻ってふっと思いつき、道頓堀川を日本橋から木津川の合流点まで歩いてみるという機会となったこと。そして、第10は七福神について、このブログで写真と行程の整理・まとめをご紹介するという目的で、事後学習としての一つの整理ができたことです。今度は京都の七福神を探訪済を含めて、改めて探訪してみたいなとおもっています。

一例ですが、 「七福神巡りウォーキング」の地図はこちらでご覧ください。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1)『折口信夫全集 第三十一巻 日記・書簡附年譜』 中公文庫 p357

2) 大乗坊と毘沙門天王立像 :「浪速区」

大乗坊(大阪市) :ウィキペディア

3) 【再録】寄り道しながら大阪七福神・その3 大乗坊・法案寺 :「古今東西縁起堂」

4) 「徒然なるままに大阪散歩」 貴村恒氏 トップページ

5)『日本の神様読み解き事典』 川口謙二編著 柏書房 p463-464

『知っておきたい日本の神様』 武光誠著 角川ソフィア文庫 p135-136

6) 法案寺で戴いた資料「大阪七福神巡りのお勧め」

7) 法案寺で戴いた抜き刷りコピー資料

「島之内仏恩由来記 動乱を生き抜く。 法案寺」(『大阪人』2009年10月)

8) 『折口信夫全集 第廿三巻 作品 3 詩』(中公文庫)

「古代感受集」の中で、3番目に載せられている詩です。(p19-23)

脚注を見ると、昭和12年1月『むらさき』第4巻第1号に発表された詩です。

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

折口信夫の生誕地 投稿者・虎次郎 :「帝塚山通信」

折口信夫と大黒神社 :「切手と文学」

折口信夫(釈迢空)(1) 松木貞雄氏・坂口明生氏 :「日本の文学碑」

折口信夫(釈迢空)(2) 松木貞雄氏・坂口明生氏 :「日本の文学碑」

黒門市場 公式サイト

黒門市場 :「OSAKA-INFO ENJOY 大阪であそぶ」

日本橋(大阪市) :ウィキペディア

安井道頓 :ウィキペディア

道頓堀の開鑿者 安井道頓 :「日本の墓」

道頓堀 :「大阪再発見!」

道頓・道卜の墓 :「大阪再発見!」

島之内 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 大阪の七福神巡りとその余禄 -1 三光神社(寿老神)、長久寺(福禄寿)、四天王寺(布袋尊) へ

探訪 [再録] 大阪の七福神巡りとその余禄 -2 今宮戎神社(えびす大神)、大国主神社(日出大国神) へ

さて今回も、大国主神社での私にとっての余禄からご紹介しましょう。

第8の余禄はこの冒頭の 「木津勘助之像」 です。

木津川の開拓事業に尽力した人がいたのです。そして、寛永16年の大飢饉での無私の行動力・・・・知らなかった! 学校の教科書の歴史には出てこない人物。

第二次世界大戦の空襲で最初の像が燃えたため、昭和29年(1954)に再建された銅像です。

詳しくはこの説明板をご一読ください。

境内に建っていた顕彰碑

第9の余禄がこの歌碑と説明板です。 釈超空・折口信夫の歌碑との出会いです。

春はやきこぶしのうれひさきみちて

たゞにひと木はすべなきものを

この駒札を読み、ほう!と思ったのです。

手許に中公文庫版の折口信夫全集がありますが、未だ部分読みしかしていません。折口信夫の生地を考えたことがなかったのです。この地域で生まれていたんですね。

調べて見ると、「自撰年譜」では明治20年(1887)「2月11日、大阪市浪速区?町1丁目-当時、西成郡木津村市場筋-に生れる。家名古くより折り口。代々木津(御坊)願泉寺門徒。石山本願寺根来落ちに絡む由緒を伝へた百姓筋。三代前から生薬屋を営む。」 (資料1) と記されています。鴎町1丁目が現在は敷津西1丁目と改称されているようです。地図を見ると、鴎町公園という地名が残っています。

地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

少し、脇道に入らせていただきます。

(当初の探訪記載せた後に調べてみたことの追記です。少しリサーチで試行錯誤しましたが何とか原典を見いだせました。)

釈超空(折口信夫)の歌碑の「反歌」からの波紋の関心として調べてみました。

「反歌」を辞書で引くと、「長歌のあとにつけ加えられた歌。短歌形式で、一首または数首。かえしうた」 (『日本語大辞典』講談社) と説明されています。

歌碑傍の説明文には、「幼き春」の反歌と記されています。

それでは、「幼き春」の内容は? という波紋です。全文を引用します。 (資料8)

幼き春

わが父にわれは厭はえ、

我が母は我を愛(メグ)まず。

兄 姉と 心を別きて

いとけなき我を 育(オフ)しぬ。

うるはしき人の立たして、

我を見て ほのぼの笑める-。

しばしばも わが見しことを-

今にして 思ひし見れば、

夢の如 その俤(オモ)薄れ

はかなくも なりまさるなり。

もの心つけるはじめに

現(マサ)しくも 見にける人-

年高くなりぬる今し、

思へども、思ひ見がたく いよゝなり行く

反歌

春早き辛夷の愁ひ咲きみちて、たゞに ひと

木は すべなきものを

詩を読んだ後に反歌を読むと、その歌だけを読んだときよりも、歌の語句に秘められた思いについて、奥行きが広がるように感じます。

探訪の本筋に戻ります。

四つ橋筋を北進し、右折、左折して南海本線沿いの道を歩き、 南海難波駅の東にある大乗坊に 至ります。

「日本橋毘沙門天」が祀られているお寺です。 崑崙山寶満寺大乗坊

元は寶満寺三十七院坊の一寺。寶満寺は四天王寺守護寺院の一端を担っていたとか 。

信長の石山本願寺攻め合戦の折りの兵火の結果、このあたりに大乗坊の草庵のみ再興されたのがその起点だそうです。 本尊は秘仏で日本四大毘沙門天の一つと数えられていたもの 。 現在は5月と11月の第2日曜日に御開帳されているそうです。 (資料2)

御前立の本尊毘沙門天王 は、鎌倉時代中期の造像と指定されており、立像の肩に鬼の面が彫り込まれているようです。 (資料2)

御開帳の折りに許可を戴いて写真を掲載したというブログ記事をネットで見いだしました。 こちらからアクセスしてご覧いただくことができます。 (資料3)

再興後の堂宇も先の第二次世界大戦の折りに全焼し、現在のお寺は戦後の再建になるもの。今や繁華街のど真ん中に溶け込み、寺の外観をとどめた建物になっています。

道路から本堂入口までの小さな玄関先の庭ですが、手水舎のところに 「清め不動明王」 が、また、本堂入口に向かって、右側の一隅に 「一願空鉢大龍王」の小祠 が祀られています。

空鉢は毘沙門天の分身で龍王となって出現したお姿だとか。

そのほかにも数多くのお地蔵さまやお稲荷さんが祀られています。時間がなくて、撮りきれませんでしたが。

この後、堺筋を北進して行きます。

途中で2ヵ所でしたか、 「大阪の台所 黒門市場」への入口 を見ながら歩きます。

これはそのうちの1つ。

後で地図を見て理解できたのですが、堺筋と平行した東側の通りが中軸になりながら、その通りに入る東西の通りも黒門市場の一部なのです。

一度、ゆっくり黒門市場を見て歩きたいものです。京都の錦市場の通りと雰囲気を対比してみたい・・・・。

そして日本橋を渡ります。

そこでの第8の余禄がこの 「紀功碑」 です。

かつて何度か道頓堀通の一部を歩いたことはありますが、こんな石碑が建てられていることを知りませんでした。

これを機会に安井道頓について、ネットでリサーチしてみました。

「安井道頓道卜紀功碑 」というブログ記事を貴村恒氏が記されています。

大変有益で参考になりました。ご一読いただくと良いのではないでしょうか。 こちらからご覧ください。 (資料4)

私の関心事項を一部引用させていただきます。

「大正3年11月に、大正天皇が大演習の統監のため大阪に行幸啓された際に、道頓道卜の功を御追褒あそばされ従五位を下賜されたとのこと。翌年には道頓翁三百年忌大法要が法案寺で行われ、大迫師団長や府市名誉職百名の参列を見て非常に盛儀であったとのこと。その法要に引き続き、沿岸有志の協議と大久保利武(大久保利通の三男)長官の発案により紀功碑を建立することになった」という経緯だとか。大久保利武は当時の大阪府知事だったと言います。「碑材はなんと、大坂城築城の際に四国から安治川まで運搬したものを誤って水中に落としてしまい、300年後に発見された石だそうです。府の収得となったものを大久保利武から紀功碑のために提供されたとのこと。」

司馬遼太郎著氏が『けろりの道頓』 (「おれは権現」収録・短編小説) を書いているのも知りました。手許に眠っている本の一冊なので、読んでみなければ・・・・と思う次第です。課題を与えてくれました。

そして、はたと書きながら気づいたこと。法案寺って・・・・そう、七福神巡りの最後の探訪地だったのです。

七福神の最後が弁財天です。

真言宗志宜山法案寺の山門です。

現在は 真言宗高野派宝寿院の末寺 となっています。「准別格本山法案寺南坊」の石碑と5本の線を刻む築地塀がお寺の由緒を伺わせます。

門柱の左右には、 「摂津国八十八ヶ所第一番霊場」と「大阪七福神弁財天」の標札 が掛けられています。

山門を入ると、 正面が本堂で、その右手前方に弁財天の祀られたお堂があります。

まずは、弁財天を拝見。小ぶりな木像が奥の壁際に安置されています。

シンプルな木肌のままの二臂弁財天です 。どんな曲を弾かれているのでしょうか。

二臂の弁才天は天台、真言の密教で説かれる弁才天です 。鎌倉時代に二臂で琵琶を弾く女神像が一般化したと言われています。金光明経で説かれているのが八臂の弁才天だそうです。 (資料5)

弁財天は知恵と財宝を授けていただける神様、福徳財宝の守護神として信仰を集めているのです。享和元年(1803)「摂陽奇観」に大坂で初めて七福神巡拝発起の節に、生玉南坊としてこの法案寺の弁天さまが登場するそうです。 (資料6)

弁才天(弁財天)の本源はインドにあります。インド神話の河川を神格化したものといわれているのです。 サンスクリット語のサラスヴァティの訳で、様々な訳がありポピュラーなのが大弁才天・大弁才天女で、俗に弁才天。弁財天とも表記されるようになったのは鎌倉時代以降のようです。妙音天とも訳されますので、音楽の神、芸術の神、美の神でもあるわけです。

ヒンズー教ではブラフマン神の配偶者とされています。この弁才天が仏教に取り入れられ天部の神様となり、吉祥天と同一視されるようにもなったようです。

また、弁才天の信仰は裾野が広いようです。

今回巡ってきた七福神の一人となり、室町時代以降に福徳財宝の神として信仰されています。観世音菩薩または愛染明王の権化、あるいは竜女、または如意輪観音の示現であると考える信仰もあります。宇賀神と弁才天を夫婦神として信仰する民俗もあります。弁才天が竜女あるいは宇賀神そのものの化身とする信仰もあります。頭に宇賀神としての白蛇を冠した弁才天像を拝見したことがあります。宗像三神の一柱・市杵嶋姫命 (いつきしまひめのみこと) という美貌の女神と弁才天が融合されて、厳島信仰の広まりにもなったようです。 (資料5)

弁財天(弁才天)信仰は現世利益を求めて、広く信仰されているようです。

向拝所からデジカメのズームで撮らせてもらいました。

本尊は中央の厨子に安置されている「聖観音菩薩立像」( 重文)で制作は平安末期、12世紀までさかのぼるとされています。 毎年1月元日から7日までの7日間、御開帳されるとか 。本堂には別の厨子に秘仏「歓喜天」が安置されていて、「日本橋の聖天さん」と呼ばれて親しまれているという。

この法案寺もまた動乱を生き抜いてきたお寺です。

山号の志宜山は聖徳太子が鴫野 (しぎの) で創建したとの寺伝に由来するそうです。元亀元年(1570)から始まる石山本願寺の合戦の頃は本願寺の隣地にあり、現在の生國魂神社の神宮寺であり、神社と寺院を総称して生玉宮寺と呼ばれていたとか。秀吉の大阪城築城で、現在の生玉町に移転。その後大坂の陣で灰燼に。江戸時代に再興され、法案寺を含めて生玉十坊と称される規模になります。明治維新の拜仏毀釈の法難に遭い、何とか島之内にお堂を構え再起の道に。そして、現在に至るようです。現在のご住職は32代だとか。 (資料7)

山門を入った左側には、 「志宜大将」という扁額が架かる朱色の鳥居 が建ち、鴫野の守り神、榎稲荷大明神の小祠が配されていて、その右隣には 「水掛け不動」 が安置されています。

この大阪七福神巡りのウォーキングは法案寺を拝観の後、門前で解散です。

私にとって、第9の余禄は、解散後に道頓堀に戻ってふっと思いつき、道頓堀川を日本橋から木津川の合流点まで歩いてみるという機会となったこと。そして、第10は七福神について、このブログで写真と行程の整理・まとめをご紹介するという目的で、事後学習としての一つの整理ができたことです。今度は京都の七福神を探訪済を含めて、改めて探訪してみたいなとおもっています。

一例ですが、 「七福神巡りウォーキング」の地図はこちらでご覧ください。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1)『折口信夫全集 第三十一巻 日記・書簡附年譜』 中公文庫 p357

2) 大乗坊と毘沙門天王立像 :「浪速区」

大乗坊(大阪市) :ウィキペディア

3) 【再録】寄り道しながら大阪七福神・その3 大乗坊・法案寺 :「古今東西縁起堂」

4) 「徒然なるままに大阪散歩」 貴村恒氏 トップページ

5)『日本の神様読み解き事典』 川口謙二編著 柏書房 p463-464

『知っておきたい日本の神様』 武光誠著 角川ソフィア文庫 p135-136

6) 法案寺で戴いた資料「大阪七福神巡りのお勧め」

7) 法案寺で戴いた抜き刷りコピー資料

「島之内仏恩由来記 動乱を生き抜く。 法案寺」(『大阪人』2009年10月)

8) 『折口信夫全集 第廿三巻 作品 3 詩』(中公文庫)

「古代感受集」の中で、3番目に載せられている詩です。(p19-23)

脚注を見ると、昭和12年1月『むらさき』第4巻第1号に発表された詩です。

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

折口信夫の生誕地 投稿者・虎次郎 :「帝塚山通信」

折口信夫と大黒神社 :「切手と文学」

折口信夫(釈迢空)(1) 松木貞雄氏・坂口明生氏 :「日本の文学碑」

折口信夫(釈迢空)(2) 松木貞雄氏・坂口明生氏 :「日本の文学碑」

黒門市場 公式サイト

黒門市場 :「OSAKA-INFO ENJOY 大阪であそぶ」

日本橋(大阪市) :ウィキペディア

安井道頓 :ウィキペディア

道頓堀の開鑿者 安井道頓 :「日本の墓」

道頓堀 :「大阪再発見!」

道頓・道卜の墓 :「大阪再発見!」

島之内 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 大阪の七福神巡りとその余禄 -1 三光神社(寿老神)、長久寺(福禄寿)、四天王寺(布袋尊) へ

探訪 [再録] 大阪の七福神巡りとその余禄 -2 今宮戎神社(えびす大神)、大国主神社(日出大国神) へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.