PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 歩く [再録]

2015年8月の最も暑い頃に伊吹山を歩きました。 ウォーキング同好会の恒例企画に参加したのです。

JRの近江長岡駅前に集合し、路線バスで伊吹山登山口まで行きます。

登山口の近くに、 「三之宮神社」 があります。この境内で登山前の軽い準備運動をしてから、今や恒例となった 入山料を登山口で払い、代わりに「伊吹山登山MAP」をいただいて、登山口から表山道を登りました。この時にまとめたものを再録してご紹介します。 (再録理由は付記にて)

一説によると、「山頂の弥勒堂を一之宮(上宮)、磐座がある2合目のシャクシの森が二之宮(中宮)とされ」、登山口の上野にある神社が三之宮となるそうです。かつての伊吹山の修行の道も、ここ三之宮神社から始まっていたそうです。 (資料1)

それでは登り始めましょう。

1合目(標高420m)に至る手前で見上げる景色

伊吹山スキー場のゲレンデが見えます。

1合目で小休憩をとり、まずは3合目をめざして登ります。

緑のゲレンデを眺めると、パラグライダーをする人々がいます 。このあたりはパラグライダーをする人々のグラウンドになっているようです。毎年、目にします。

伊吹山・上野では、 「伊吹山パラグライダースクール」 が開催されている ので、その集団かもしれません。

2合目(標高580m)からの眺め

大空には、パラグライダーが・・・・気持ちよさそう!

眼下を遠望すると、琵琶湖が広がっています。

3合目。もう結構汗だくになっています。

3合目(標高720m)で、再び小休止。 「アキノキリンソウ」 が咲いています。

ここにはトイレ施設も整備されています。

このあたりは、 「3合目山野保護地域」 となっていて、登山道以外のところはところどころに防護ネット柵が設置されています。ちょっと無粋ですが、山野の維持保全には必要なことなのでしょう。

3合目附近から眺めた湖北の景色

3合目附近から眺めた湖北の景色

4合目(標高800m)・5合目(標高880m)を経由して、その少し先にある 避難小屋を目指します 。ゲレンデ斜面の中央にぽつんとみえる小屋がここからの目標地点です。

5合目を越えたあたりから眺めた全景

避難小屋付近で小休止後、目指すは8合目!

やっと避難小屋を眼下に眺める地点まで到達

ネット情報を参照すると、 「イブキフウロ」 のようです。蝶々を目にしました。

8合目の少し手前で、西方向を眺めると、

8合目の少し手前で、西方向を眺めると、

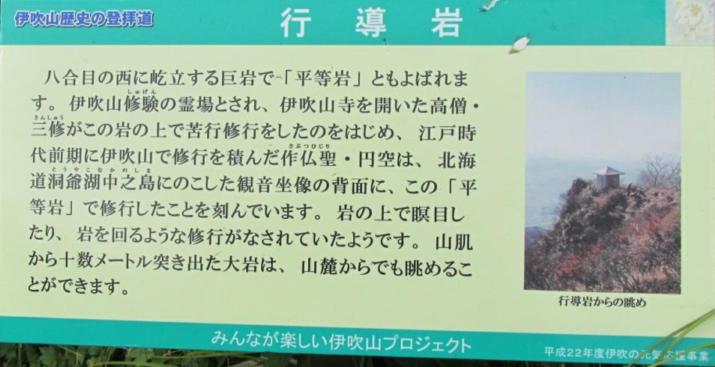

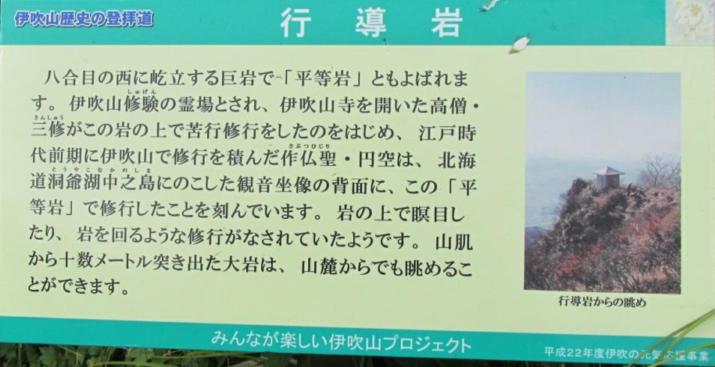

説明板がないと意識すらしないでしょう。肉眼ではお堂が小さな点としか見えません。

登山MAPには別名の「平等岩」で記入されています。

「行導岩」という巨岩の上に建てられています。 伊吹山を開いた高僧・三修がこの岩上で修行したといわれ、円空仏で有名な聖の円空もまた江戸時代前期に、この行導岩で修行した時期があったようです。 (説明版より)

伊吹山は平安時代には「七高山」の一つに数えられ 、 9世紀中ごろ山中に伊吹山寺 (いぶきさんじ) が建立されたそうです。 後に、弥高寺 (みたかじ) ・太平寺・観音寺・長尾寺という伊吹山4ヶ寺に発展 していき、 伊吹山信仰の拠点 となったようです。 戦国期には、伊吹山中腹の尾根上が山城として も利用されます。 「史跡弥高寺跡」「史跡上平寺跡」の石標 が建てられていて、湖北を眼下に見る拠点にもなったのです。 (資料1)

平安時代は京都を中心にした世界です。七高山は近畿にある7つの霊峰。比叡山・比良山・伊吹山・愛宕 (あたご) 山・神峰山 (かぶせん) ・金峰山 (きんぶせん) と葛城 (かつらぎ) 山あるいは高野山がそれにあたるようです。 (「デジタル大辞泉」)

『三代実録』には、七高山として葛城山の方を加えた七霊峰を記しているといいます。伊吹山寺は伊吹山4ヶ寺に発展していきます。4ヶ寺の一つ観音寺は、 大原観音寺 と通称され、ここには 『大原観音寺文書』と称される古文書が豊富に残っているようです。

それによれば、寺号は正式には伊吹山護国寺、 観音護国寺 と称するのだそうです。中世の伊吹山は、伊吹4ヶ寺と伊吹社・三宮の両社が宗教組織として相互に関係しつつ、衆徒(寺僧)や山伏が存在した 山岳信仰の地 だったのです。そのため、「14世紀末?15世紀、伊吹山を揺るがす相論が発生する。その争点は、伊吹山の抖藪における一宿が弥高寺と三宮のいずれであるかということだった。宿とは、山内の聖地であり、とくに一宿は入峰拠点としても意味が大きかった。」 (資料2) という論争に発展する局面もあったようです。一方、伊吹山の山伏は、寺外にネットワークを形成し、修験道の拠点である聖護院門跡の配下のもとに統括されていく形になったとか。 (資料2)

伊吹山を山岳信仰の地とみると、ここもさまざまな変遷を経ているようです。

8合目(標高1220m)には、多くの登山者が休憩しています。

最後のひとがんばりへの小休憩でしょう。この辺りからの展望が良いことと休憩できる空間が広いこともその一因だと思います。

この辺りから急坂にもなります。山頂は目前です。

眼下に広がる景色を時折眺めつつ、最後の登りです。

「イブキトラノオ」

が咲いています。

「イブキトラノオ」

が咲いています。

山頂への最後の直線道に入るあたりに、 「伊吹山頂遊歩道ご案内」の説明板 があります。

ウツボグサ

ウツボグサ

イブキアザミ

イブキアザミ

イブキフウロ などが咲いています。

山頂の「伊吹山寺山頂本堂」 が見えて来ました。

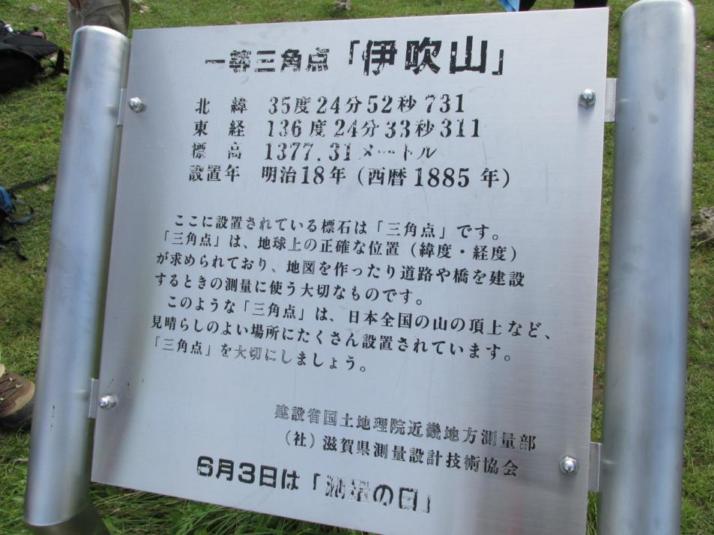

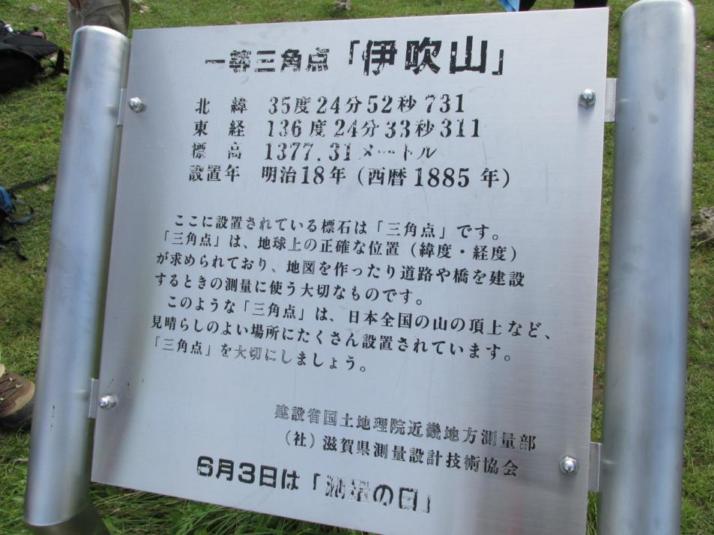

頂上の一等三角点まで直行です。頂上1,377m。

頂上の一等三角点まで直行です。頂上1,377m。

頂上から登ってきた山頂入口のある西方向、山頂部の西半分の眺め

南西方向には、湖北の風景が広がり、

振り返ると、山頂の東半分とその彼方に北の山々の連なりが広がっています 。

2015年も伊吹山山頂に立つことができました。 (今年2017は残念ながら、膝の不調で参加を断念、嗚呼!)

後は登ってきた表参道を逆に下って行くだけです。

山頂の日本武尊像のところで、多くの人々が記念写真を撮っています。

伊吹山は古代から人々に知られていた山です。 『古事記』の人代篇にヤマトタケルの逸話で登場します 。佩刀の草薙の剣をミヤズヒメの許に置き、素手でも可能として、伊服岐( いふき 伊吹)の山の神を倒しに出かけます。山を登り始めたとき、山のほとりで白い猪に出会うのです。その後、以下のようなストーリーが語られます。

”「この白い猪に姿を変えているのは、この山の神の使いであろう。今殺さずとも、帰る時に殺せばよかろう」と言うての、そのまま山を登ったのじゃ。すると、山の神がにわかに荒れ狂うて、大粒の氷雨を礫 (つぶて) のごとく零 (ふ) らせての、ヤマトタケルを打ち惑わしたのじゃった。この白い猪に姿を変えておったのはの、その山の神の使いではなのうて、まこと、山の神そのものだったのじゃ。それを見抜けずに、偽りの言葉を口の端に載せてしもうたのでの、ヤマトタケルは神の怒りに惑わされてしもうたというわけじゃ。” (資料3)

その結果、山の神を征服できず、山の神の毒気に朦朧とした意識で下山し、「玉倉部 (たまくらべ) 」の清水に至って、しばらく休息するのです。そこが「居寝 (いさめ) の清水」と呼ばれたと記しています。

ところが、大筋は同じですが、『日本書紀』の巻七・景行天皇のところには、山の神は大蛇 (おろち) になって道を塞いだとしているのです。日本武尊はこの大蛇を神の使いと考え、その蛇をふみ越えて進んだとします。「このとき山の神は雲をおこして雹 (ひょう) を降らせた。霧は峯にかかり、谷は暗くて、行くべき道がなかった。さまよって歩くところが分からなくなった。霧をついて強行すると、どうにか出ることができた。しかし正気を失い酔ったようであった。それで山の下の泉に休んで、そこの水を飲むとやっと気持が醒めた。それでその泉を居醒井 (いさめがい) という。日本武尊はここで始めて病気になられた。そしてようやく起きて尾張に帰られた。」 (資料4)

その場所は、滋賀県米原市の「 醒井 (さめがい) 」だとされているのです。 「居寝の清水」・「居醒井」が「醒井」という地名の由来 だといいます。近世には木曾街道六十九次の 「醒井宿」 として栄えた土地です。

下山にかかります。

路線バスの発車時刻に何とか間に合い、無事伊吹山行完了です。

伊吹山は中世以降、和歌や短歌、俳句に詠まれています。諸資料から拾ってみます。

かくとだにえやは伊吹のさしも草さしも知らじな 燃ゆる思ひを

藤原実方 後拾遺集 小倉百人一首 51

「まことにや、やがては下る」と言ひたる人に、

思ひだにかからぬ山のさせも草たれか伊吹の里は告げしぞ

清少納言 枕草子 302段

色にいでてうつろう春をとまれともえやは伊吹の山ぶきの花

藤原定家 拾遺愚草

今日も又かくやいぶきのさしも草さらばわれのみ燃えや渡らむ

和泉式部 新古今集 1012

水うみにて、伊吹の山の雪いと白く見ゆるを

名に高き越の白山ゆき馴れて伊吹の岳をなにとこそ見ね

紫 式部 紫式部集 82

湖のはてに伊吹は白く光りたり地震にくづれし片面かも 川田 順

うちわたす菜畑やうやく黄ばみけり伊吹嶺はなほ雪白くして 山川桃崖

雪曳ける遠つ伊吹の秋姿花野の末に柔らぎて見ゆ 服部綾足

どとおろす伊吹颪に野べの雪煙り上りて淋しきものを 梅村智美

伊吹山いぶく朝風吹きたえてあふみは霧の海となりぬる 加藤宇万伎

其のままよ月もたのまじ伊吹山 芭蕉 真蹟詠草

折々に伊吹をみては冬ごもり 芭蕉 後の旅

木枕の垢や伊吹に残る雪 丈草

植田よりなほさみどりに伊吹山 福田蓼汀

木曽を出て伊吹日和や曼珠沙華 河東碧梧桐

八月の色を抜けでて伊吹かな 上田 操

稲妻の怒り伊吹の怒りかな 平井照敏

秋高し苦り立ちたる伊吹山 松本たかし

雲湧いてのちの伊吹の冬の暮 桂 信子 (資料5,6,7,8)

脱線序でに、伊吹もぐさを始め、伊吹は薬草栽培地として有名です。

和歌に出てくる「伊吹のさしも草」の「さしもぐさ」は「ヨモギの異名」です 。 「もぐさ」は「灸に使う、ヨモギの葉を乾燥して綿状にしたもの」であり、「ヨモギの異名」でもあります。 (『大辞林』三省堂)

調べてみると、平安時代の延長5年(927)に完成した『延喜式』の巻37・典薬寮には、「諸国進年料雑薬」という項の「東山道」という分類に「近江国七十三種」と薬材料の名称が列挙されています。たぶん、これらの薬草のかなりが伊吹山から採取されたのかもしれません。具体的な産地名は記載がありませんので推測ですが。 (資料9,10)

戦国時代、織田信長はポルトガル宣教師から病気の治療のための薬草栽培の必要性についての進言を得て、伊吹山に薬草園の開設を許可したそうです。何とその規模は50ヘクタール(50町歩とも)、3,000種の薬草栽培に及ぶものだったとか。 (資料10,11)

いろんなことを学べる興味深い霊峰、伊吹山です。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 入山の受付所でいただいた地図 「日本百名山伊吹山 登山MAP」

2) 中世の伊吹山と山伏 -『大原観音寺文書』が語ること- :「歴史漫遊録」

3) 『口語訳 古事記 [完全版]』 三浦佑之訳・注 文藝春秋 p206-207

4) 『全現代語訳 日本書紀 上』 宇治谷 孟訳 講談社学術文庫 p170-171

5) 伊吹を詠んだ和歌・俳句 作成:幸田正榮氏

6) 佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』東海道線14 各務が原~伊吹山

:「雁の玉梓 -やまとうたblog-」

7) 『俳枕 西日本』 平井照敏編 河出文庫

8) 岩波文庫:『新古今集』『紫式部集』『芭蕉俳句集』、角川文庫:『枕草子』

9) 延喜式 巻三十七 典薬寮 :『延喜式』

10) 伊吹山と薬草 :「伊吹もぐさ 亀屋佐京商店」

11) 『滋賀県の歴史散歩 下』 滋賀県歴史散歩編集委員会編 山川出版社

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

伊吹山 :ウィキペディア

アキノキリンソウ :「植物雑学事典」[植物生態研究室(波田研)のホームページ]

伊吹山で観察した花 :「夫婦でテクテク登山」

醒井宿 :ウィキペディア

京極氏遺跡群 -京極氏館跡・上平寺城跡・弥高寺跡- pdfファイル

埋蔵文化財活用ブックレット9(近江の城郭4) 滋賀県教育委員会

伊吹山弥高護国寺 悉地院 :「長浜・米原・奧びわ湖」

弥高護国寺 悉地院 ホームページ

伊富岐神社 :「のりちゃんず」

伊吹山の歴史・文化 資料2-2 pdfファイル

伊富岐神社 :「玄松子の記憶」

岐阜県不破郡垂井町岩手字伊吹 に所在の神社

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

2015年8月の最も暑い頃に伊吹山を歩きました。 ウォーキング同好会の恒例企画に参加したのです。

JRの近江長岡駅前に集合し、路線バスで伊吹山登山口まで行きます。

登山口の近くに、 「三之宮神社」 があります。この境内で登山前の軽い準備運動をしてから、今や恒例となった 入山料を登山口で払い、代わりに「伊吹山登山MAP」をいただいて、登山口から表山道を登りました。この時にまとめたものを再録してご紹介します。 (再録理由は付記にて)

一説によると、「山頂の弥勒堂を一之宮(上宮)、磐座がある2合目のシャクシの森が二之宮(中宮)とされ」、登山口の上野にある神社が三之宮となるそうです。かつての伊吹山の修行の道も、ここ三之宮神社から始まっていたそうです。 (資料1)

それでは登り始めましょう。

1合目(標高420m)に至る手前で見上げる景色

伊吹山スキー場のゲレンデが見えます。

1合目で小休憩をとり、まずは3合目をめざして登ります。

緑のゲレンデを眺めると、パラグライダーをする人々がいます 。このあたりはパラグライダーをする人々のグラウンドになっているようです。毎年、目にします。

伊吹山・上野では、 「伊吹山パラグライダースクール」 が開催されている ので、その集団かもしれません。

2合目(標高580m)からの眺め

大空には、パラグライダーが・・・・気持ちよさそう!

眼下を遠望すると、琵琶湖が広がっています。

3合目。もう結構汗だくになっています。

3合目(標高720m)で、再び小休止。 「アキノキリンソウ」 が咲いています。

ここにはトイレ施設も整備されています。

このあたりは、 「3合目山野保護地域」 となっていて、登山道以外のところはところどころに防護ネット柵が設置されています。ちょっと無粋ですが、山野の維持保全には必要なことなのでしょう。

3合目附近から眺めた湖北の景色

3合目附近から眺めた湖北の景色

4合目(標高800m)・5合目(標高880m)を経由して、その少し先にある 避難小屋を目指します 。ゲレンデ斜面の中央にぽつんとみえる小屋がここからの目標地点です。

5合目を越えたあたりから眺めた全景

避難小屋付近で小休止後、目指すは8合目!

やっと避難小屋を眼下に眺める地点まで到達

ネット情報を参照すると、 「イブキフウロ」 のようです。蝶々を目にしました。

8合目の少し手前で、西方向を眺めると、

8合目の少し手前で、西方向を眺めると、

説明板がないと意識すらしないでしょう。肉眼ではお堂が小さな点としか見えません。

登山MAPには別名の「平等岩」で記入されています。

「行導岩」という巨岩の上に建てられています。 伊吹山を開いた高僧・三修がこの岩上で修行したといわれ、円空仏で有名な聖の円空もまた江戸時代前期に、この行導岩で修行した時期があったようです。 (説明版より)

伊吹山は平安時代には「七高山」の一つに数えられ 、 9世紀中ごろ山中に伊吹山寺 (いぶきさんじ) が建立されたそうです。 後に、弥高寺 (みたかじ) ・太平寺・観音寺・長尾寺という伊吹山4ヶ寺に発展 していき、 伊吹山信仰の拠点 となったようです。 戦国期には、伊吹山中腹の尾根上が山城として も利用されます。 「史跡弥高寺跡」「史跡上平寺跡」の石標 が建てられていて、湖北を眼下に見る拠点にもなったのです。 (資料1)

平安時代は京都を中心にした世界です。七高山は近畿にある7つの霊峰。比叡山・比良山・伊吹山・愛宕 (あたご) 山・神峰山 (かぶせん) ・金峰山 (きんぶせん) と葛城 (かつらぎ) 山あるいは高野山がそれにあたるようです。 (「デジタル大辞泉」)

『三代実録』には、七高山として葛城山の方を加えた七霊峰を記しているといいます。伊吹山寺は伊吹山4ヶ寺に発展していきます。4ヶ寺の一つ観音寺は、 大原観音寺 と通称され、ここには 『大原観音寺文書』と称される古文書が豊富に残っているようです。

それによれば、寺号は正式には伊吹山護国寺、 観音護国寺 と称するのだそうです。中世の伊吹山は、伊吹4ヶ寺と伊吹社・三宮の両社が宗教組織として相互に関係しつつ、衆徒(寺僧)や山伏が存在した 山岳信仰の地 だったのです。そのため、「14世紀末?15世紀、伊吹山を揺るがす相論が発生する。その争点は、伊吹山の抖藪における一宿が弥高寺と三宮のいずれであるかということだった。宿とは、山内の聖地であり、とくに一宿は入峰拠点としても意味が大きかった。」 (資料2) という論争に発展する局面もあったようです。一方、伊吹山の山伏は、寺外にネットワークを形成し、修験道の拠点である聖護院門跡の配下のもとに統括されていく形になったとか。 (資料2)

伊吹山を山岳信仰の地とみると、ここもさまざまな変遷を経ているようです。

8合目(標高1220m)には、多くの登山者が休憩しています。

最後のひとがんばりへの小休憩でしょう。この辺りからの展望が良いことと休憩できる空間が広いこともその一因だと思います。

この辺りから急坂にもなります。山頂は目前です。

眼下に広がる景色を時折眺めつつ、最後の登りです。

「イブキトラノオ」

が咲いています。

「イブキトラノオ」

が咲いています。

山頂への最後の直線道に入るあたりに、 「伊吹山頂遊歩道ご案内」の説明板 があります。

ウツボグサ

ウツボグサ イブキアザミ

イブキアザミ

イブキフウロ などが咲いています。

山頂の「伊吹山寺山頂本堂」 が見えて来ました。

頂上の一等三角点まで直行です。頂上1,377m。

頂上の一等三角点まで直行です。頂上1,377m。

頂上から登ってきた山頂入口のある西方向、山頂部の西半分の眺め

南西方向には、湖北の風景が広がり、

振り返ると、山頂の東半分とその彼方に北の山々の連なりが広がっています 。

2015年も伊吹山山頂に立つことができました。 (今年2017は残念ながら、膝の不調で参加を断念、嗚呼!)

後は登ってきた表参道を逆に下って行くだけです。

山頂の日本武尊像のところで、多くの人々が記念写真を撮っています。

伊吹山は古代から人々に知られていた山です。 『古事記』の人代篇にヤマトタケルの逸話で登場します 。佩刀の草薙の剣をミヤズヒメの許に置き、素手でも可能として、伊服岐( いふき 伊吹)の山の神を倒しに出かけます。山を登り始めたとき、山のほとりで白い猪に出会うのです。その後、以下のようなストーリーが語られます。

”「この白い猪に姿を変えているのは、この山の神の使いであろう。今殺さずとも、帰る時に殺せばよかろう」と言うての、そのまま山を登ったのじゃ。すると、山の神がにわかに荒れ狂うて、大粒の氷雨を礫 (つぶて) のごとく零 (ふ) らせての、ヤマトタケルを打ち惑わしたのじゃった。この白い猪に姿を変えておったのはの、その山の神の使いではなのうて、まこと、山の神そのものだったのじゃ。それを見抜けずに、偽りの言葉を口の端に載せてしもうたのでの、ヤマトタケルは神の怒りに惑わされてしもうたというわけじゃ。” (資料3)

その結果、山の神を征服できず、山の神の毒気に朦朧とした意識で下山し、「玉倉部 (たまくらべ) 」の清水に至って、しばらく休息するのです。そこが「居寝 (いさめ) の清水」と呼ばれたと記しています。

ところが、大筋は同じですが、『日本書紀』の巻七・景行天皇のところには、山の神は大蛇 (おろち) になって道を塞いだとしているのです。日本武尊はこの大蛇を神の使いと考え、その蛇をふみ越えて進んだとします。「このとき山の神は雲をおこして雹 (ひょう) を降らせた。霧は峯にかかり、谷は暗くて、行くべき道がなかった。さまよって歩くところが分からなくなった。霧をついて強行すると、どうにか出ることができた。しかし正気を失い酔ったようであった。それで山の下の泉に休んで、そこの水を飲むとやっと気持が醒めた。それでその泉を居醒井 (いさめがい) という。日本武尊はここで始めて病気になられた。そしてようやく起きて尾張に帰られた。」 (資料4)

その場所は、滋賀県米原市の「 醒井 (さめがい) 」だとされているのです。 「居寝の清水」・「居醒井」が「醒井」という地名の由来 だといいます。近世には木曾街道六十九次の 「醒井宿」 として栄えた土地です。

下山にかかります。

路線バスの発車時刻に何とか間に合い、無事伊吹山行完了です。

伊吹山は中世以降、和歌や短歌、俳句に詠まれています。諸資料から拾ってみます。

かくとだにえやは伊吹のさしも草さしも知らじな 燃ゆる思ひを

藤原実方 後拾遺集 小倉百人一首 51

「まことにや、やがては下る」と言ひたる人に、

思ひだにかからぬ山のさせも草たれか伊吹の里は告げしぞ

清少納言 枕草子 302段

色にいでてうつろう春をとまれともえやは伊吹の山ぶきの花

藤原定家 拾遺愚草

今日も又かくやいぶきのさしも草さらばわれのみ燃えや渡らむ

和泉式部 新古今集 1012

水うみにて、伊吹の山の雪いと白く見ゆるを

名に高き越の白山ゆき馴れて伊吹の岳をなにとこそ見ね

紫 式部 紫式部集 82

湖のはてに伊吹は白く光りたり地震にくづれし片面かも 川田 順

うちわたす菜畑やうやく黄ばみけり伊吹嶺はなほ雪白くして 山川桃崖

雪曳ける遠つ伊吹の秋姿花野の末に柔らぎて見ゆ 服部綾足

どとおろす伊吹颪に野べの雪煙り上りて淋しきものを 梅村智美

伊吹山いぶく朝風吹きたえてあふみは霧の海となりぬる 加藤宇万伎

其のままよ月もたのまじ伊吹山 芭蕉 真蹟詠草

折々に伊吹をみては冬ごもり 芭蕉 後の旅

木枕の垢や伊吹に残る雪 丈草

植田よりなほさみどりに伊吹山 福田蓼汀

木曽を出て伊吹日和や曼珠沙華 河東碧梧桐

八月の色を抜けでて伊吹かな 上田 操

稲妻の怒り伊吹の怒りかな 平井照敏

秋高し苦り立ちたる伊吹山 松本たかし

雲湧いてのちの伊吹の冬の暮 桂 信子 (資料5,6,7,8)

脱線序でに、伊吹もぐさを始め、伊吹は薬草栽培地として有名です。

和歌に出てくる「伊吹のさしも草」の「さしもぐさ」は「ヨモギの異名」です 。 「もぐさ」は「灸に使う、ヨモギの葉を乾燥して綿状にしたもの」であり、「ヨモギの異名」でもあります。 (『大辞林』三省堂)

調べてみると、平安時代の延長5年(927)に完成した『延喜式』の巻37・典薬寮には、「諸国進年料雑薬」という項の「東山道」という分類に「近江国七十三種」と薬材料の名称が列挙されています。たぶん、これらの薬草のかなりが伊吹山から採取されたのかもしれません。具体的な産地名は記載がありませんので推測ですが。 (資料9,10)

戦国時代、織田信長はポルトガル宣教師から病気の治療のための薬草栽培の必要性についての進言を得て、伊吹山に薬草園の開設を許可したそうです。何とその規模は50ヘクタール(50町歩とも)、3,000種の薬草栽培に及ぶものだったとか。 (資料10,11)

いろんなことを学べる興味深い霊峰、伊吹山です。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 入山の受付所でいただいた地図 「日本百名山伊吹山 登山MAP」

2) 中世の伊吹山と山伏 -『大原観音寺文書』が語ること- :「歴史漫遊録」

3) 『口語訳 古事記 [完全版]』 三浦佑之訳・注 文藝春秋 p206-207

4) 『全現代語訳 日本書紀 上』 宇治谷 孟訳 講談社学術文庫 p170-171

5) 伊吹を詠んだ和歌・俳句 作成:幸田正榮氏

6) 佐佐木信綱編『和歌名所めぐり』東海道線14 各務が原~伊吹山

:「雁の玉梓 -やまとうたblog-」

7) 『俳枕 西日本』 平井照敏編 河出文庫

8) 岩波文庫:『新古今集』『紫式部集』『芭蕉俳句集』、角川文庫:『枕草子』

9) 延喜式 巻三十七 典薬寮 :『延喜式』

10) 伊吹山と薬草 :「伊吹もぐさ 亀屋佐京商店」

11) 『滋賀県の歴史散歩 下』 滋賀県歴史散歩編集委員会編 山川出版社

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

伊吹山 :ウィキペディア

アキノキリンソウ :「植物雑学事典」[植物生態研究室(波田研)のホームページ]

伊吹山で観察した花 :「夫婦でテクテク登山」

醒井宿 :ウィキペディア

京極氏遺跡群 -京極氏館跡・上平寺城跡・弥高寺跡- pdfファイル

埋蔵文化財活用ブックレット9(近江の城郭4) 滋賀県教育委員会

伊吹山弥高護国寺 悉地院 :「長浜・米原・奧びわ湖」

弥高護国寺 悉地院 ホームページ

伊富岐神社 :「のりちゃんず」

伊吹山の歴史・文化 資料2-2 pdfファイル

伊富岐神社 :「玄松子の記憶」

岐阜県不破郡垂井町岩手字伊吹 に所在の神社

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歩く [再録]] カテゴリの最新記事

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.20

-

歩く [再録] 京都 醍醐山から音羽山へ … 2018.01.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.