PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

三門

三門

余談から始めます 。 東福寺は、奈良の東大寺と興福寺から一文字ずつとり東福寺と 名付けられ、 鎌倉時代に創建 されました。俗に 「東福寺の伽藍面」 と称されるように、広大な寺域に巨大な伽藍が建ち並びます。

2015年5月、上掲「三門」の特別公開を拝見 に行きました。その時に撮った景色の一部をご紹介します。冒頭の写真は、 南側から三門の正面を眺めた景色 です。

三門の手前には池 があり、三門への石橋が中央に架けてあります。(立入禁止です)

三門楼上には 巨大な扁額 が掲げてあります。

三門楼上の特別公開で 2階の回廊から周囲を眺める ことができました。

楼上から北方向、 正面に見えるのは本堂(仏殿) 。 北東方向に書院 が見えます。

本堂の背後に、方丈があり、方丈の北西に通天橋が位置します。

三門の西側 には 大きな禅堂 が見えます. 禅堂の北に殿鐘楼と経蔵 を遠望できます。

禅堂の南にあるのが東司 です。また、本山の 周辺には数多く塔頭 が並んでいます。

これらの建物群から伽藍面の一面を感じることになります。

回廊を南側に回り、 楼上から三門前の思遠池を見下ろした景色 です。

会場内は一部を除き、撮影禁止。まず平成知新館の3階までエレベーターで上り、展示室を順次巡りながら、2階・1階へと降りていくのはいつもの通りです。

この特別展は全体が5章構成で展示されています 。章ごとに少しご紹介していきます。

<第1章 東福寺の創建と円爾>

寺名の由来は述べました。東福寺は 摂政九条道家 が中国で禅を学んだ 円爾(1208~1280) を請じて 開山と仰ぎ創建した九条家の氏寺 として始まりました。

現在は臨済宗東福寺派大本山です。

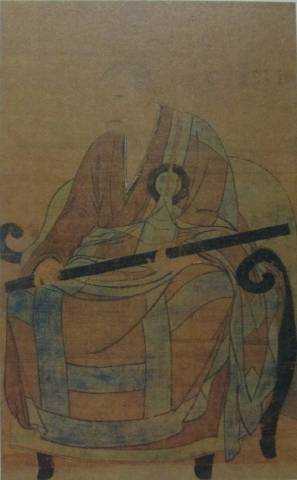

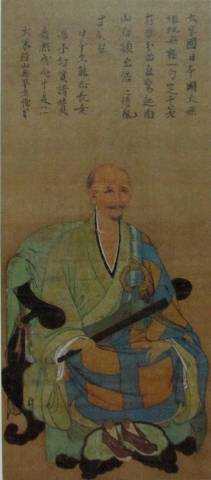

まず開山の 円爾の頂相(チンソウ) が4点展示されています。禅僧の肖像画は頂相と称されます。自賛のあるもの2点、他賛1点、賛なし1点。絹本着色の頂相です。

展示の「円爾像」は少しずつ雰囲気が異なります。描かれ時期(年齢)の違いが反映しているのかもしれません。

ここでは京博だよりに掲載の 「円爾像」(京都・万寿寺蔵)を引用 します。 これは後期展示の予定 になっているものです。

興味深かったのは、 「度牒」と「円爾宛印可状」 です。度牒は「得度した牒(フダ)」という意味で、円爾が中国に留学する際に身分証明書の役割を担う文書です。印可状は、円爾が悟道熟達したことを師匠が認可し書した証明書です。

円爾は中国に渡り、南宋禅宗界の重鎮である無準師範に師事しました。

これは前期展示で、自賛のある 「無準師範像」 (国宝)です。

通期展示で、 「無準師範坐像」 も展示されています。玉眼の入った木像で室町時代15世紀の作。

無準師範所用の「九条袈裟」 や、東福寺建立を発願した 九条道家の肖像画も 展示されています。

<第2章 聖一派の形成と展開>

円爾には、 「聖一国師」 という諡号が応長元年12月に勅許されました。生前に「聖一上人」とも呼ばれていたそうです。

円爾の法を伝える後継者たちが聖一派 と呼ばれています。

ここでは、 東山湛照、無関普門、白雲恵暁、山叟慧雲、癡兀(チコツ)大慧、虎関師錬という禅僧たちの頂相 を拝見できます。 蔵山準空と性海霊見の木造坐像 が展示されています。宗派の個々の寺院に所蔵されている頂相を一堂にして拝見できる希有な機会です。

左は、自賛のある「癡兀大慧像」 (京都・願成寺蔵)。 右は、虎関師錬筆「虎 一大字」 です。 虎関師錬は本学国師の号を下賜されました 。「本學」という国師号を室町時代に近衛尚道が揮毫した 「本學国師号」 (京都・海蔵院蔵)が展示されています。折り目正しく几帳面に書したという感じで、楷書体の見本のような揮毫です。

<第3章 伝説の絵仏師・明兆>

東福寺を拠点に活躍した絵仏師・ 吉山明兆(キッサンミンチョウ、1352~1431) に光を当てたセクションです。室町時代の画聖の一人に数えられる存在。東福寺の中では、仏殿の荘厳などを行う殿司(デンス)職を努めていたので、 兆殿司とも 呼びならわされていたそうです。

前回触れていますが、特別展のハイライトの一つは、修理事業が完了した 明兆筆「五百羅漢図」全50幅の一般公開 です。

私が訪れたのは 第1期 だったので、この50幅のうち 第1号から第12号 が展示されていました。

前期の後半は第2期として、第12号から第23号まで、という具合です。全部鑑賞するには4回行く必要がありますね。(ちょっと無理だなぁ・・・・私には。図録でがまん・・・)

この「五百羅漢図」全50幅については、次の点を会場で知りました。綿密にチラシを読んでいれば、簡略な説明が記されているのですが・・・・。(そこまで事前に読まなかった!)

東福寺に45幅 が所蔵されていて、 2幅は 東京・ 根津美術館 が所蔵されている のです。根津美術館の2点(第48・49号)は後期展示予定です。

あと3幅は? 江戸時代・元和6年(1620)に 狩野孝信が明兆の原画を模写した第46・47号 があり、東福寺が所蔵。そのうちの1幅、第46号が前期に公開されています。

最後の1点、第50号は、ロシアのエルミタージュ美術館所蔵 になっているそうです。

今回は、 平成30年(2018)に復元模写された第50号(東福寺蔵)が通期展示 されています。

明兆筆「白衣観音図」 (重文)が展示されています。サイズは、326.1cm×251.1cm。

図録の解説によりますと、もとは東福寺法堂の仏後の壁に貼られていた可能性が指摘されているそうです。これは安定した三角形構図の絵です。

明兆筆「三十三観音図」 (重文)は31幅中5幅が会期中に展示される予定で、 前期はそのうち3幅 が展示されています。

「寒山・拾得図」 は、それぞれが一幅に描かれていました。禅宗では必ず登場する画題です。やはり、明兆も描いていました。

他に明兆筆の高僧の頂相も 展示されています。

<第4章 禅宗文化と海外交流>

中国から帰朝した円爾は多くの文物を持ち帰り、一方帰国後も中国の仏教界とのネトワークを維持したそうです。 聖一派の禅僧はそれを継承し、外交や貿易にも重要な役割を果たした と言います。それが東福寺に大陸の文化、知識、美術工芸品をもたらしたのです。

『太平御覧』 (国宝)という南宋時代の百科事典、同時期の 『義楚六帖』 (国宝)という仏教百科事典や、経典類等の文物が数多く展示されています。

やはりわかりやすいのは絵画工芸品 です。

趣の異なる 「釈迦三尊図」 が3点(うち重文2点)展示されていて、見比べてみる楽しみがあります。

「維摩居士像」 (重文)も展示されていました。

ちょっと変わったものとして、明時代の 「繍仏帖」 が通期展示として出ています。

各種尊像を刺繍で表した円形の生地を貼り合わせて帖仕立てにした作品です。

工芸品で目に止まったのは、 堆黒・堆朱・箔押朱漆塗という三種類の天目台 。

もう一つは、 「孔雀牡丹文堆朱大香合」 です。

<第5章 巨大伽藍と仏教彫刻>

1階まで降りて、最後のセクションです。このセクションの入口付近にここだけは撮影可能というエリアが設定されています。ここは次回にまとめます。

まず、撮影禁止のエリアを巡りましょう。

やはり、ハイライトは東福寺の仏教彫刻 です。東福寺という巨大伽藍に相応した巨大な仏像たち他が、ここに展示されています。やはり巨像は迫力があります。すぐ間近で見られるのは、博物館での展示を鑑賞する醍醐味だと思います。

まずは、 「二天王立像」 (重文)、木造・彩色の像です。

二天王立像 阿形

像高 336.8cm

二天王立像 阿形

像高 336.8cm  二天王立像 吽形

像高 333.5cm

二天王立像 吽形

像高 333.5cm もとは 冒頭に載せた 「三門」に置かれていた そうです。鎌倉時代13世紀に造立された作。 数十年前に収蔵庫に収められた ということなので、三門は幾度も訪れていますが目にする機会がなかったのは当然でした。

同じく鎌倉時代13世紀の 「金剛力士像」 (重文、京都・万寿寺蔵)が展示されています。こちらは阿形・吽形の像高が、203.0cm、207.3cmというサイズ。木造・古色で、玉眼が入れてあります。慶派仏師の特色を示す作。

これは 四天王立像のうちの「多聞天立像」 です。こちらも鎌倉時代13世紀の作。 四軀が揃って展示されています 。多聞天立像は像高 100.1cm です。多聞天が一番低く、一番高い広目天で像高 114.2cm です。本堂の本尊を守護する四天王像です。小ぶりですが迫力があります。

右が「迦葉立像」 (重文、像高 189.0cm)で、 左が「阿難立像」 (重文、像高 193.8cm)です。 本堂にて、中尊の釈迦如来立像の脇侍として安置されている 仏像だそうです。

過去に探訪した時の記録写真を確認しますと、本尊の釈迦如来立像の両側に、仏弟子が脇侍として配置されているのが分かります。それが、迦葉・阿難立像だということで、かつての探訪の折の疑問が解けました。

通常、釈迦三尊像といえば、釈迦如来に脇侍として文殊・普賢菩薩が従う三尊形式です。それにさらに、迦葉・阿難が加わるという五尊形式があると言います。今回、釈迦三尊形式にはいろいろなバリエーションがあることを調べてみて改めて知りました。

さらに、 「地蔵菩薩坐像」 (重文、鎌倉時代 13世紀)、 「跋陀婆羅尊者像」 (室町時代 15世紀)、 「烏枢沙摩明王像」 (室町時代 14~15世紀)も展示されています。

また、伽藍の建物に関係する 「東福寺伽藍図縁起」 をはじめ、 境内総絵図、禅院額字并牌字など も展示されています。

禅院額字并牌字の一例 がこれです。扁額として「方丈」の文字を陽刻するときにこの文字が原字になるのです。

「普門院、大円覚、知客、三昧、書記、普説、上堂」の原字 が展示されていました。

その原字は、 無準師範 、 張即之 の二人によるもの。この題字・牌字は国宝に指定されています。

扁額「栴檀林」と牌「上堂」 が通期で展示されています。

つづく

参照資料

*東福寺 境内図 https://tofukuji.jp/guide/#precincts

*「特別展 東福寺 出品一覧・展示替予定表

*入手した特別展PRチラシ

*「京都国立博物館だより 2023年10・11・12月号」

*図録『特別展 東福寺』 発行 読売新聞社・NHK・NHKプロモーション 2023

補遺

臨済宗大本山 東福寺 ホームページ

聖一国師が歩んだ道 :「Shizutetsu」

円爾弁円 :「コトバンク」

円爾 :ウィキペディア

東福円爾二字書 爾然 :「MIHO MUSEUM」

円爾系の印信から見る禅と密 ― 中世禅の再考≪8≫ :「中外日報」

東京大史料編纂所准教授 菊地大樹氏

無準師範 :ウィキペデキア

絹本著色無準師範像 :「文化遺産オンライン」

無準師範墨蹟「茶入」二字 :「五島美術館」

無準師範墨蹟 禅院牌字 :「常磐山文庫」

釈迦三尊 :ウィキペディア

釈迦三尊像 :「文化遺産オンライン」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 京都国立博物館 特別展「東福寺」 -1 特別展への誘い へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 インターネットで【龍/Dragon】探し… 2024.06.25

-

観照 小さな庭に デュランタ、オーシ… 2024.06.24

-

観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.