PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(377)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(149)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(330)グルメ Gourmet

(204)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(181)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

Freepage List

テーマ: 仏教について思うこと(1039)

カテゴリ: 宗教

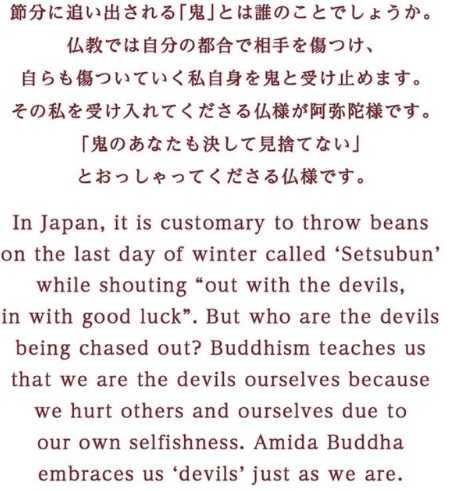

早くも2月3日の節分が近づいてきました。

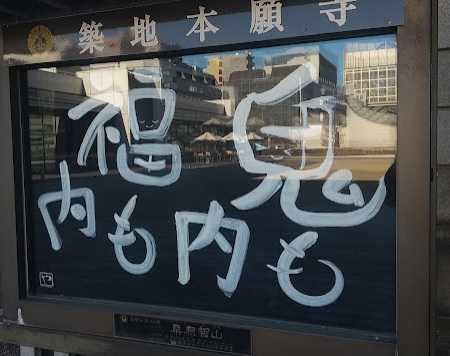

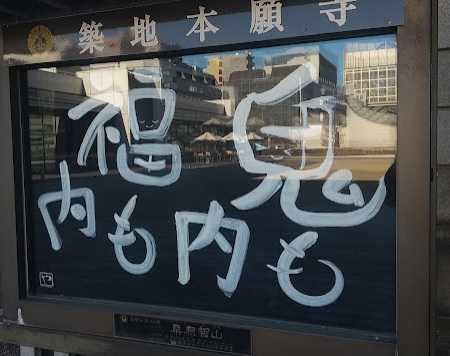

ふだん何気なく耳にする「鬼は外 福は内」も、浄土真宗の視点から見ると、考えさせられます。自分のうちにひそむ鬼は消しようもできなさそうですが、いかにそれを抑えるか気づかせてくれた掲示板の言葉でした。

鬼といえば地獄ですが、浄土真宗の勉強をしていて、地獄についてはあまり具体的な解説は聞いたことがありませんでした。てっきり全員浄土へGOと思っていましたが、今回検索したら浄土真宗でも地獄はあったんだなと知りました。ちょっと新鮮でした。

仏教の六道輪廻と浄土真宗の関係についての解説がたいへん参考になりました。長年の疑問が解けてすっきりしました。

2022.2.19追加

■参考リンク

読むお坊さんのお話鬼のこころ都河 普鉦つがわ ふしょう広島・真宗学寮教授

抜粋

悪いものを外へ

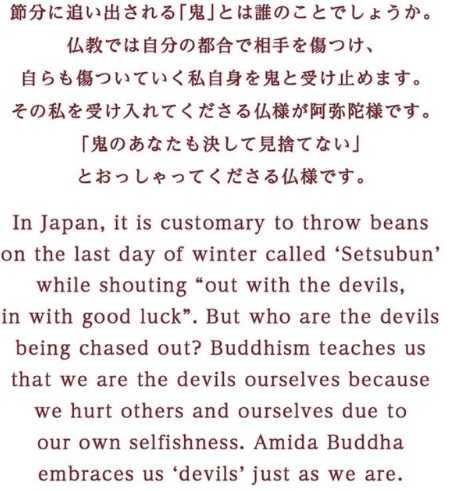

最近の日本人の風潮を見ていますと、悪いことの原因を全部自分の外に追いやって、自分と切り離して考えているようなところを強く感じます。そもそも仏教は内に煩悩を見、それとどう向き合うかというところを大切にします。

毎年2月3日になると、日本中で「鬼は外、福は内」の声が鳴り響くのです。この心やこの見方に、今の日本人の大半がなっているように思えてなりません。鬼というか、悪もの狩りばかりが目立つのです。

自分にとって都合の悪いものを外へ追いやり、自分にとって都合の善いものはこっちに来いというのですから、ずいぶん、手前勝手なものの考え方・見方のように思えてなりません。

そもそも鬼というのは、腹を立てると全く聞く耳を持たなくなる自分勝手な心のさまの形容のようです。聞く心がないから状況判断ができなるなるということで、私たち人間に不幸や災いをもたらすものが鬼だと考えたのでしょう。これを外に向けるのが、日本古来の宗教観や一般社会の仏教観、考え方のようです。節分の豆まきの行事を全国的にやっていて、何も疑問に思わないということにも、問題があるように思われます。

他力真実のみ教え

どなたのものかは不明なのですが、「黒犬を提燈(ちょうちん)にする雪の路」「煩悩を喜びにする念仏者」というのがあります。浄土真宗では、煩悩を要らないもの、邪魔ものにして無くそうとするのではなく、反対に、喜びといいますか、味わいの糧(かて)といいますか、自力の廃(すた)る要素が煩悩であり、他力に帰せしめられるのも煩悩であると味わわれているのです。浄土真宗の本義といいますか、他力真実の味わいといいますか、この積極的な煩悩に対する姿勢こそ、浄土真宗の煩悩に対する対処の仕方であろうと思われます。

Wikipedia:鬼

鬼(おに、英語: demon)は、一般に日本の妖怪と考えられている、伝説上の存在。民話や郷土信仰によく登場する。

概要

現在、一般的に描かれる鬼は、頭に二本、もしくは一本の角が生え、頭髪は細かくちぢれ、口に牙が生え、指に鋭い爪があり、虎の皮の褌(ふんどし)や腰布をつけていて、表面に突起のある金棒を持った大男の姿である。

肌の色は青・赤・黄・緑・黒の五色で、「青鬼(あおおに)」「赤鬼(あかおに)」「緑鬼(みどりおに)」「黄鬼(きおに)」「黒鬼(くろおに)」などと呼ばれる。この五色は五行説と五蓋説が組み合わさったものと言われ、木+瞋恚蓋=「青(鬼)」、火+貪欲蓋=「赤(鬼)」、土+掉挙蓋=「黄(鬼)」、金+睡眠蓋=「緑(鬼)」、水+疑蓋=「黒(鬼)」になったとされる(本来五行説の金に対応する色は白であるが、五蓋説と結びついた際に緑に変じたという)[1]。

鬼は、人に危害を加え、さらに人を食べてしまう存在と考えられることもあった。地獄において閻魔王の元で亡者を責める獄卒としての鬼のイメージが現在もよく知られている。また、定まった姿は持っていないとされた場合もあり、見目麗しい青年や美女の姿で現れて若い男や女を誘ったり、化かす相手の家族や知人に化けることができるなどとされた。鬼は「○○童子」と名付けられる場合があった。これには「酒吞童子(しゅてんどうじ)」の名で呼ばれる大江山の鬼が最もよく知られている。

今でも、日本の山や山地には、「かつて鬼が棲んでいた」という伝説で彩られたものが少なくない。

現在、「悪い物」「恐ろしい物」の代名詞として使われることの多い「鬼」という語であるが、例えば、鳥取県伯耆町(旧・日野郡溝口町)では、村を守った「強い物」として鬼を崇めていたり、青森県の岩木山では鬼の善行に感謝して、神社の「神」として鬼を祀っているなど、これらのほかにも日本の各地には鬼を善的に捉え、また、畏敬の念で見ている例が少なくない。節分の豆まきに見られるように、鬼が厄災をもたらすとする信仰も根強いが、まったく逆に、鬼が悪霊を追い払い、人に幸福をもたらしてくれる存在と考えている例も少なからず見られる[2]。

一方、中世の能楽の世界では、鬼を人の怨霊と化したものか、地獄のものとする例が多い。昔話の中の鬼は、一種の英雄譚のなかで定型的に懲らしめられる悪者の役を負わされていることが多い。鬼が悪者であったとする現代の鬼の一般的イメージは、ここから広まった部分が大きいともいわれる[2]。

以上、日本の鬼は「悪」から「善」や「神」まで多様な現れ方をしており、特定のイメージで語ることは困難である。単純に悪者とはできない。ただ、「怖ろし気」「力強く」「超人的」のイメージは多くの鬼に共通しているようである。

また、鬼は端的にいえば、想像上の鬼と、他方、鬼や鬼の子孫とみなされ、あるいは、自称した実在の人達の存在があったといわれる。ただ、実際に鬼として語られていたものはこの両者のイメージが混じり合ったものが少なくなかったというのが、民俗学における通説である。

仏教の鬼

生前に貪欲であった者は、死後に餓鬼道に落ち、餓鬼になるとされている(小泉八雲「食人鬼 (小説)」)。

地獄で閻魔の配下として、鬼が獄卒の役を務めているとされる(牛頭馬頭、阿傍羅刹)。

時に民俗芸能においては、先祖の祖霊を鬼と捉える事があり、盆や正月に鬼を招く祭礼が各地で行われている(国東半島の修正鬼会、三河の花祭(霜月神楽)など)。

お念仏を申す生活法話:円光寺

地獄の話

抜粋

仏教浄土真宗では地獄のことをどのように説きますかという質問です。

浄土真宗はただ念仏一つのおはたらきで阿弥陀さまのお浄土に往生し救われて仏に成ると

お浄土のことは説きますが地獄のことはあまり詳しく説くことはありません。

ただ以前はこのお盆の時期には地獄の釜が開くという話もありますので

地獄絵図を掲げて絵解きをし地獄のお話をしていたようです。

仏教で地獄を説かないのではありません。

六道輪廻といって地獄餓鬼畜生修羅人間天上という六道六つの迷いの世界を経巡っているのが迷いの私たちだと説きます。

他人の話ではなくこの私は今人間界に生まれて生きていますが

人間界に生まれる前があったその前もあったその前もその前もその前もあったという話です。

それが地獄だったか餓鬼の世界だったか畜生だったかは分かりませんが

六道世界を経巡りずっとずっと迷い続けて今この人間を生きているのがこの私というのです。

ということはこれからもこの人間の命を終えた後もずっと迷い続けていくということです。

今人間に生まれて生きているということは一つは今までずっと罪を重ねてきたから人間に生まれたということであり

もう一つは人間に生まれていよいよ仏さまの教えに遇うご縁をいただいたということなのです。

ご縁をいただいていますね皆さん、仏さまのお話を聞かせていただいています。

この私一人をこそ必ず救うとおはたらきの阿弥陀さまという仏さまのお話です。

この阿弥陀さまはどんな人もすべて等しく救うというのです。

死後の問題と六道輪廻 大野光択(北海道 大真寺)

抜粋

私たちの宗派、浄土真宗においては、阿弥陀如来さまのお慈悲をいただき、今の命を終えた後は、阿弥陀如来さまの極楽浄土という世界に往生させていただくと考えます。阿弥陀如来さまとは、はるか昔からろくどう六道りんね輪廻から抜け出せず苦しみ続けている私たちを何とか救いたいと考え、ろくどう六道りんね輪廻を超えた世界である極楽浄土をおつくりになられた如来さまであります。

ふだん何気なく耳にする「鬼は外 福は内」も、浄土真宗の視点から見ると、考えさせられます。自分のうちにひそむ鬼は消しようもできなさそうですが、いかにそれを抑えるか気づかせてくれた掲示板の言葉でした。

鬼といえば地獄ですが、浄土真宗の勉強をしていて、地獄についてはあまり具体的な解説は聞いたことがありませんでした。てっきり全員浄土へGOと思っていましたが、今回検索したら浄土真宗でも地獄はあったんだなと知りました。ちょっと新鮮でした。

仏教の六道輪廻と浄土真宗の関係についての解説がたいへん参考になりました。長年の疑問が解けてすっきりしました。

2022.2.19追加

■参考リンク

読むお坊さんのお話鬼のこころ都河 普鉦つがわ ふしょう広島・真宗学寮教授

抜粋

悪いものを外へ

最近の日本人の風潮を見ていますと、悪いことの原因を全部自分の外に追いやって、自分と切り離して考えているようなところを強く感じます。そもそも仏教は内に煩悩を見、それとどう向き合うかというところを大切にします。

毎年2月3日になると、日本中で「鬼は外、福は内」の声が鳴り響くのです。この心やこの見方に、今の日本人の大半がなっているように思えてなりません。鬼というか、悪もの狩りばかりが目立つのです。

自分にとって都合の悪いものを外へ追いやり、自分にとって都合の善いものはこっちに来いというのですから、ずいぶん、手前勝手なものの考え方・見方のように思えてなりません。

そもそも鬼というのは、腹を立てると全く聞く耳を持たなくなる自分勝手な心のさまの形容のようです。聞く心がないから状況判断ができなるなるということで、私たち人間に不幸や災いをもたらすものが鬼だと考えたのでしょう。これを外に向けるのが、日本古来の宗教観や一般社会の仏教観、考え方のようです。節分の豆まきの行事を全国的にやっていて、何も疑問に思わないということにも、問題があるように思われます。

他力真実のみ教え

どなたのものかは不明なのですが、「黒犬を提燈(ちょうちん)にする雪の路」「煩悩を喜びにする念仏者」というのがあります。浄土真宗では、煩悩を要らないもの、邪魔ものにして無くそうとするのではなく、反対に、喜びといいますか、味わいの糧(かて)といいますか、自力の廃(すた)る要素が煩悩であり、他力に帰せしめられるのも煩悩であると味わわれているのです。浄土真宗の本義といいますか、他力真実の味わいといいますか、この積極的な煩悩に対する姿勢こそ、浄土真宗の煩悩に対する対処の仕方であろうと思われます。

Wikipedia:鬼

鬼(おに、英語: demon)は、一般に日本の妖怪と考えられている、伝説上の存在。民話や郷土信仰によく登場する。

概要

現在、一般的に描かれる鬼は、頭に二本、もしくは一本の角が生え、頭髪は細かくちぢれ、口に牙が生え、指に鋭い爪があり、虎の皮の褌(ふんどし)や腰布をつけていて、表面に突起のある金棒を持った大男の姿である。

肌の色は青・赤・黄・緑・黒の五色で、「青鬼(あおおに)」「赤鬼(あかおに)」「緑鬼(みどりおに)」「黄鬼(きおに)」「黒鬼(くろおに)」などと呼ばれる。この五色は五行説と五蓋説が組み合わさったものと言われ、木+瞋恚蓋=「青(鬼)」、火+貪欲蓋=「赤(鬼)」、土+掉挙蓋=「黄(鬼)」、金+睡眠蓋=「緑(鬼)」、水+疑蓋=「黒(鬼)」になったとされる(本来五行説の金に対応する色は白であるが、五蓋説と結びついた際に緑に変じたという)[1]。

鬼は、人に危害を加え、さらに人を食べてしまう存在と考えられることもあった。地獄において閻魔王の元で亡者を責める獄卒としての鬼のイメージが現在もよく知られている。また、定まった姿は持っていないとされた場合もあり、見目麗しい青年や美女の姿で現れて若い男や女を誘ったり、化かす相手の家族や知人に化けることができるなどとされた。鬼は「○○童子」と名付けられる場合があった。これには「酒吞童子(しゅてんどうじ)」の名で呼ばれる大江山の鬼が最もよく知られている。

今でも、日本の山や山地には、「かつて鬼が棲んでいた」という伝説で彩られたものが少なくない。

現在、「悪い物」「恐ろしい物」の代名詞として使われることの多い「鬼」という語であるが、例えば、鳥取県伯耆町(旧・日野郡溝口町)では、村を守った「強い物」として鬼を崇めていたり、青森県の岩木山では鬼の善行に感謝して、神社の「神」として鬼を祀っているなど、これらのほかにも日本の各地には鬼を善的に捉え、また、畏敬の念で見ている例が少なくない。節分の豆まきに見られるように、鬼が厄災をもたらすとする信仰も根強いが、まったく逆に、鬼が悪霊を追い払い、人に幸福をもたらしてくれる存在と考えている例も少なからず見られる[2]。

一方、中世の能楽の世界では、鬼を人の怨霊と化したものか、地獄のものとする例が多い。昔話の中の鬼は、一種の英雄譚のなかで定型的に懲らしめられる悪者の役を負わされていることが多い。鬼が悪者であったとする現代の鬼の一般的イメージは、ここから広まった部分が大きいともいわれる[2]。

以上、日本の鬼は「悪」から「善」や「神」まで多様な現れ方をしており、特定のイメージで語ることは困難である。単純に悪者とはできない。ただ、「怖ろし気」「力強く」「超人的」のイメージは多くの鬼に共通しているようである。

また、鬼は端的にいえば、想像上の鬼と、他方、鬼や鬼の子孫とみなされ、あるいは、自称した実在の人達の存在があったといわれる。ただ、実際に鬼として語られていたものはこの両者のイメージが混じり合ったものが少なくなかったというのが、民俗学における通説である。

仏教の鬼

生前に貪欲であった者は、死後に餓鬼道に落ち、餓鬼になるとされている(小泉八雲「食人鬼 (小説)」)。

地獄で閻魔の配下として、鬼が獄卒の役を務めているとされる(牛頭馬頭、阿傍羅刹)。

時に民俗芸能においては、先祖の祖霊を鬼と捉える事があり、盆や正月に鬼を招く祭礼が各地で行われている(国東半島の修正鬼会、三河の花祭(霜月神楽)など)。

お念仏を申す生活法話:円光寺

地獄の話

抜粋

仏教浄土真宗では地獄のことをどのように説きますかという質問です。

浄土真宗はただ念仏一つのおはたらきで阿弥陀さまのお浄土に往生し救われて仏に成ると

お浄土のことは説きますが地獄のことはあまり詳しく説くことはありません。

ただ以前はこのお盆の時期には地獄の釜が開くという話もありますので

地獄絵図を掲げて絵解きをし地獄のお話をしていたようです。

仏教で地獄を説かないのではありません。

六道輪廻といって地獄餓鬼畜生修羅人間天上という六道六つの迷いの世界を経巡っているのが迷いの私たちだと説きます。

他人の話ではなくこの私は今人間界に生まれて生きていますが

人間界に生まれる前があったその前もあったその前もその前もその前もあったという話です。

それが地獄だったか餓鬼の世界だったか畜生だったかは分かりませんが

六道世界を経巡りずっとずっと迷い続けて今この人間を生きているのがこの私というのです。

ということはこれからもこの人間の命を終えた後もずっと迷い続けていくということです。

今人間に生まれて生きているということは一つは今までずっと罪を重ねてきたから人間に生まれたということであり

もう一つは人間に生まれていよいよ仏さまの教えに遇うご縁をいただいたということなのです。

ご縁をいただいていますね皆さん、仏さまのお話を聞かせていただいています。

この私一人をこそ必ず救うとおはたらきの阿弥陀さまという仏さまのお話です。

この阿弥陀さまはどんな人もすべて等しく救うというのです。

死後の問題と六道輪廻 大野光択(北海道 大真寺)

抜粋

私たちの宗派、浄土真宗においては、阿弥陀如来さまのお慈悲をいただき、今の命を終えた後は、阿弥陀如来さまの極楽浄土という世界に往生させていただくと考えます。阿弥陀如来さまとは、はるか昔からろくどう六道りんね輪廻から抜け出せず苦しみ続けている私たちを何とか救いたいと考え、ろくどう六道りんね輪廻を超えた世界である極楽浄土をおつくりになられた如来さまであります。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2022.02.19 20:24:18

[宗教] カテゴリの最新記事

-

2024.6西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.06.01

-

2024.5清正公寺の掲示板:人身は持ちがた… 2024.05.01

-

2024.4 西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.04.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.