PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(377)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(149)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(330)グルメ Gourmet

(204)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(181)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

Freepage List

テーマ: 琴平・塩江・観音寺について語ろう(35)

カテゴリ: 旅行 Travel

1月20日、午後から雨だったため、当初のフェリーで岡山から小豆島に行く予定を変更して、寺間距離の近い弘法大師誕生の地善通寺周辺のお寺を2、3お遍路さんすることにしました。

その前にせっかく来たのだからと、よくばって、ごあいさつ代わりに、785段の石段のある金刀比羅宮にお参りすることにしました。金刀比羅宮のある琴平駅からは700円で山の中腹までシャトルバス(予約制)が出ていますが、予約しないで行ったところバスが出払っていたため、しかたなく歩くことにしました。

石段はご覧のとおりいくつもの踊り場を交えながら続きます。両脇に手すりがないので、体を支えながらのぼれないのが、きつくて危ないです。石段沿いの参道のお店では杖を貸してくれますが、これで効果はあるんでしょうか。ひいひい言いながらなんとか半分くらいの大門までたどり着きましたが、そこでGive Up。帰りの下り道は笑うひざをなんとか制御しながら降りてきました。

立派な狛犬とかわいいこんぴら狗が御出迎えです。

神馬もいます。なぜか名前がカタカナでマツダのクルマみたいな名前です。

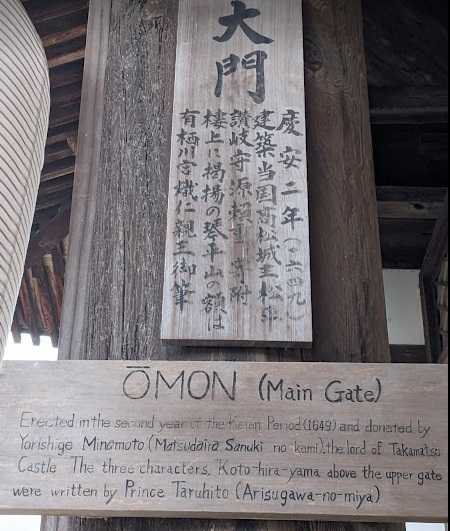

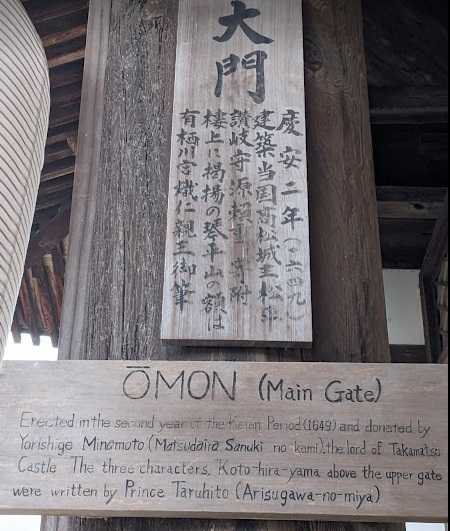

大門は立派でした。

電車で善通寺まで戻りましたが、駅前にタクシーは無く、17時の閉門が迫っていたのでお遍路さんは断念して宿泊先の高松に向かいました。

■参考リンク

Wikipedia:金刀比羅宮

金刀比羅宮(ことひらぐう)は、香川県仲多度郡琴平町の象頭山中腹に鎮座する単立神社である。明治初年の神仏分離以前は金毘羅大権現と称し[1]、通称は「讃岐の金毘羅さん(さぬきのこんぴらさん)」[2]で知られる。明治初年以降に神社になってからの当宮の通称は「金比羅さん」である。

概要

金刀比羅宮の参道

真言宗象頭山松尾寺の堂宇の一つとして神仏習合の金毘羅大権現を祀り、その別当として寺中の金光院が奉斎した。金毘羅大権現は隆盛し、本堂本尊十一面観音を凌駕し、後発の寺中であった金光院が全山を支配することとなる。目にあたる部分に寺院があり山容が象の頭に見えることから、また、釈迦が千人の弟子に説法をしたと云われるインドの伽耶山も象頭山と呼ばれ山容が似ていることから当山は象頭山と呼ばれた。明治初年に神仏分離・廃仏毀釈が実施されて、金毘羅権現の奉斎は廃止とし大物主を主祭神とする神社となり、神社本庁包括に属する別表神社、宗教法人金刀比羅本教の総本部となった[3]。全国に約600ある金刀比羅神社、琴平神社あるいは金比羅神社の総本宮である[4]。

当初はあらゆる分野の人々に信仰されていたが、19世紀中頃以降は特に海上交通の守り神として信仰されており、漁師、船員など海事関係者の崇敬を集める。時代を超えた海上武人の信仰も篤く、戦前の大日本帝国海軍の慰霊祭だけではなく、戦後の日本特別掃海隊(朝鮮戦争における海上保安庁の掃海)の殉職者慰霊祭も毎年、金刀比羅宮で開かれる。境内の絵馬殿には航海の安全を祈願した多くの絵馬が見られる。金毘羅講に代表されるように古くから参拝者を広く集め、参道には当時を偲ばせる燈篭などが今も多く残る。

長く続く参道の石段は奥社まで1368段ある。例大祭に合わせて毎年、石段を利用した「こんぴら石段マラソン」が開かれている。

途中略

江戸時代中期に入ると全国の庶民の間へと信仰は広がった。各地で金毘羅講が組織されて「金毘羅参り」が盛んに行われるようになり、伊勢神宮へのお陰参りに次ぐ庶民の憧れだったといわれる[20]。その様子は、浮世絵の東海道五十三次の一つである「沼津」や、滑稽本の東海道中膝栗毛に描かれている。奉納も多く行われ、奉納された石碑を収めるために本来直線だった参道を曲げたほどであった[21]。

その前にせっかく来たのだからと、よくばって、ごあいさつ代わりに、785段の石段のある金刀比羅宮にお参りすることにしました。金刀比羅宮のある琴平駅からは700円で山の中腹までシャトルバス(予約制)が出ていますが、予約しないで行ったところバスが出払っていたため、しかたなく歩くことにしました。

石段はご覧のとおりいくつもの踊り場を交えながら続きます。両脇に手すりがないので、体を支えながらのぼれないのが、きつくて危ないです。石段沿いの参道のお店では杖を貸してくれますが、これで効果はあるんでしょうか。ひいひい言いながらなんとか半分くらいの大門までたどり着きましたが、そこでGive Up。帰りの下り道は笑うひざをなんとか制御しながら降りてきました。

立派な狛犬とかわいいこんぴら狗が御出迎えです。

神馬もいます。なぜか名前がカタカナでマツダのクルマみたいな名前です。

大門は立派でした。

電車で善通寺まで戻りましたが、駅前にタクシーは無く、17時の閉門が迫っていたのでお遍路さんは断念して宿泊先の高松に向かいました。

■参考リンク

Wikipedia:金刀比羅宮

金刀比羅宮(ことひらぐう)は、香川県仲多度郡琴平町の象頭山中腹に鎮座する単立神社である。明治初年の神仏分離以前は金毘羅大権現と称し[1]、通称は「讃岐の金毘羅さん(さぬきのこんぴらさん)」[2]で知られる。明治初年以降に神社になってからの当宮の通称は「金比羅さん」である。

概要

金刀比羅宮の参道

真言宗象頭山松尾寺の堂宇の一つとして神仏習合の金毘羅大権現を祀り、その別当として寺中の金光院が奉斎した。金毘羅大権現は隆盛し、本堂本尊十一面観音を凌駕し、後発の寺中であった金光院が全山を支配することとなる。目にあたる部分に寺院があり山容が象の頭に見えることから、また、釈迦が千人の弟子に説法をしたと云われるインドの伽耶山も象頭山と呼ばれ山容が似ていることから当山は象頭山と呼ばれた。明治初年に神仏分離・廃仏毀釈が実施されて、金毘羅権現の奉斎は廃止とし大物主を主祭神とする神社となり、神社本庁包括に属する別表神社、宗教法人金刀比羅本教の総本部となった[3]。全国に約600ある金刀比羅神社、琴平神社あるいは金比羅神社の総本宮である[4]。

当初はあらゆる分野の人々に信仰されていたが、19世紀中頃以降は特に海上交通の守り神として信仰されており、漁師、船員など海事関係者の崇敬を集める。時代を超えた海上武人の信仰も篤く、戦前の大日本帝国海軍の慰霊祭だけではなく、戦後の日本特別掃海隊(朝鮮戦争における海上保安庁の掃海)の殉職者慰霊祭も毎年、金刀比羅宮で開かれる。境内の絵馬殿には航海の安全を祈願した多くの絵馬が見られる。金毘羅講に代表されるように古くから参拝者を広く集め、参道には当時を偲ばせる燈篭などが今も多く残る。

長く続く参道の石段は奥社まで1368段ある。例大祭に合わせて毎年、石段を利用した「こんぴら石段マラソン」が開かれている。

途中略

江戸時代中期に入ると全国の庶民の間へと信仰は広がった。各地で金毘羅講が組織されて「金毘羅参り」が盛んに行われるようになり、伊勢神宮へのお陰参りに次ぐ庶民の憧れだったといわれる[20]。その様子は、浮世絵の東海道五十三次の一つである「沼津」や、滑稽本の東海道中膝栗毛に描かれている。奉納も多く行われ、奉納された石碑を収めるために本来直線だった参道を曲げたほどであった[21]。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.01.29 00:01:30

[旅行 Travel] カテゴリの最新記事

-

5/18-19秋田・青森旅行:黄金崎不老ふ死温… 2024.06.12

-

5/18-19秋田・青森旅行:JR奥羽本線・五能… 2024.06.11

-

5/18-19秋田・青森旅行:秋田の恵み鮨処 … 2024.06.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.