PR

X

Free Space

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(0)映画 Cinema

(230)YouTubeで聴く美しい音楽Music in YouTube

(268)TVラジオ番組 television & radio programs

(375)TVCM TV commercial, ネット広告 Internet Ad

(148)外国語学習 Studying Foreign Language

(67)花 Flowers

(329)グルメ Gourmet

(204)介護 Nursery Care

(20)中高年の資格取得Qualification for middle

(15)散歩 Taking a walk

(51)くらしの豆知識 Trivia in daily life

(121)フィットネスクラブ Fitness Club

(5)温泉・銭湯 Hot Springs, public bath

(10)旅行 Travel

(88)読書 Reading

(54)健康 Health

(44)絵画 Picture

(25)Japanese TV Drama with English

(2)季節

(32)災害

(31)ナンチャッテ経済学・ファイナンス

(88)リンク修正、内容追加

(180)政治

(156)宗教

(121)写真

(27)グリーティング

(45)人生

(19)科学

(17)ダイエット

(7)少子・高齢化社会

(11)生き物 creatures

(5)月と星空

(26)不動産

(2)演劇

(1)Comments

Freepage List

テーマ: 仏教について思うこと(1038)

カテゴリ: 宗教

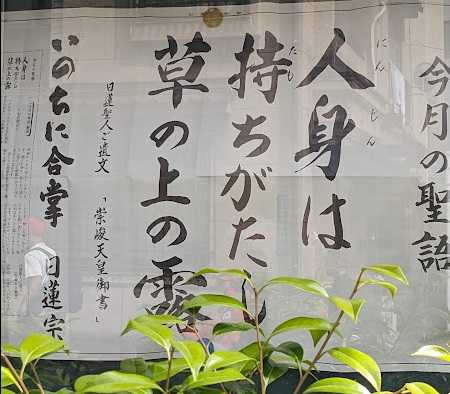

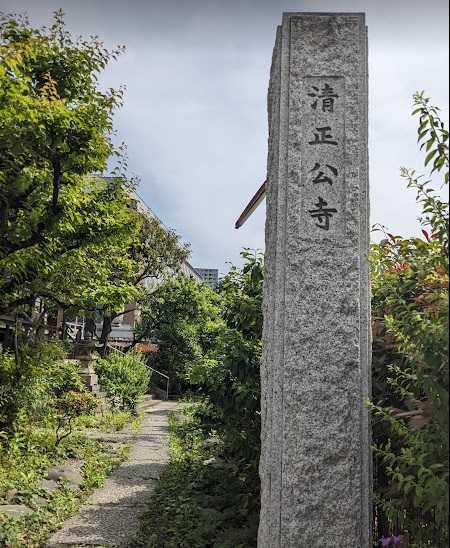

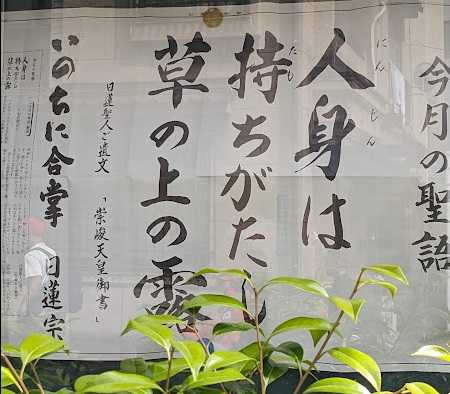

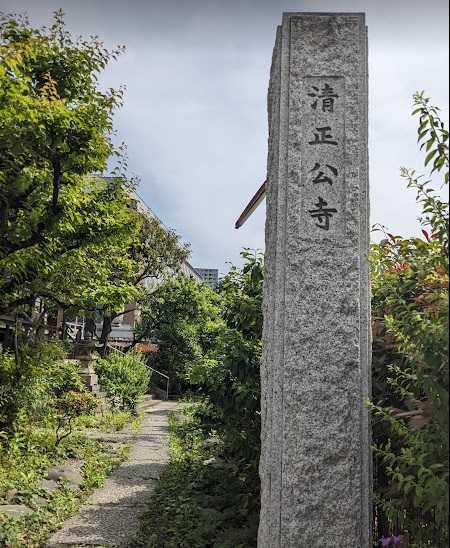

数年ぶりに浜町公園の中央区総合スポーツセンターに寄った帰りに、公園内のお寺で見つけた掲示板です。お寺は加藤清正公を祭った清正公寺、明治時代には神社だったそうです。

日蓮聖人のお手紙『崇峻天皇御書』の一節で、大塚山妙蔵寺さんの解説によれば、もう少し長く引用すると、『人身は受けがたし、爪の上の土 人身は持(たも)ちがたし、草の上の露』となるそうです。人間として生まれるのは稀有な事であり、平穏に生きることは大変なことなので、まわりの人と共に心を照らす「ともしび」を広げて不安に覆われない日常をつくっていきましょうと、お教えいただいています。

あわせて妙蔵寺さんの四無量心(しむりょうしん)の解説が、日ごろ忘れかけている慈悲喜捨の心をわかりやすく解説していただいているのでご紹介します。

2024.5清正公寺の掲示板:人身は持ちがたし草の上の露

■参考リンク

大塚山 妙蔵寺『人身は受けがたし、爪の上の土 人身は持ちがたし、草の上の露』2年前今日の言葉

日蓮聖人のお手紙『崇峻天皇御書』より

『人身は受けがたし、爪の上の土

人身は持(たも)ちがたし、草の上の露』

人間として生まれるのは、この世界にある土の中で爪の上に乗るほどの量くらい希有なことで、平穏に生きることは、草の上の朝露が、そのままの状態を維持するように大変なことであるということを表しています。これまでの安全が揺らいでいる今、人間として何ができるのかを見つめ、ホッとしたり笑顔になれる時間をつくりながら、まわりの人と共に心を照らす「ともしび」を広げて不安に覆われない日常をつくっていきましょう。

大塚山 妙蔵寺:四無量心(しむりょうしん)

慈(じ) …「相手の心が楽になるように」と思う心

悲(ひ) …「相手の不安や悩み・苦しみを取り除きたい」と思う心

喜(き) …相手の喜びを一緒に喜ぶ心

捨(しゃ)…相手からの見返りを求めない心

私たち誰もが持っている、生き物としての「人間らしさ」の根本で、「思いやり」とも表現できる要素です。この損得を超えた心の姿勢は、表情や言動に表れてまわりに伝わり、共鳴を生みます。すぐに報われないことも多いですが、必ず廻って不安や怖れに対応し、自分の安心を支えてくださる人とのつながりをつくる心の力となります。

四無量心はあなたの中にある「安心の種」です。大切に育んでいきましょう。

猫の足あとさん:清正公寺|熊本本妙寺の別院

Wikipedia:清正公寺

清正公寺(せいしょうこうじ)は、東京都中央区にある日蓮宗の寺院。

歴史

文久元年6月(1861年7月)に開山。同地にあった肥後国熊本藩下屋敷の敷地内に、熊本藩主家が領内の日蓮宗本妙寺に安置された加藤清正公の分霊を仏式で勧請したのが始まり[1][2]。

明治維新の際、信徒らの請願を受けて神道式に変更、「加藤神社」と称された。1874年(明治7年)6月、当主細川護久の願により庶民の参拝が公許されたが[3]、1876年(明治9年)12月の東京府布達(甲第156号 私邸内ノ神仏堂衆庶参拝停止ノ件[4])により、一般参拝を中止。1878年(明治11年)6月、さらに許可を得て一般参拝を再開したが、1885年(明治18年)11月、信徒の請願により仏式に戻して「浜町清正公堂」と改称、熊本県飽託郡の本妙寺に管理が委託された[1]。

1923年(大正12年)9月の関東大震災により焼失。細川家邸は1903年(明治36年)以降、細川家親族の長岡子爵邸となっていたが、同敷地が帝都復興事業(帝都復興公園) により浜町公園として新設整備されるとともに、堂の規模も縮小され公園内敷地に遷座。1945年(昭和20年)3月の東京大空襲により再び焼失。戦後に公堂が再建され現在に至る[5]。

鏑木清方や谷崎潤一郎は、かつて当寺の近くに住んでいたこともあり、往時の思い出を書き残している[2]。

日蓮聖人のお手紙『崇峻天皇御書』の一節で、大塚山妙蔵寺さんの解説によれば、もう少し長く引用すると、『人身は受けがたし、爪の上の土 人身は持(たも)ちがたし、草の上の露』となるそうです。人間として生まれるのは稀有な事であり、平穏に生きることは大変なことなので、まわりの人と共に心を照らす「ともしび」を広げて不安に覆われない日常をつくっていきましょうと、お教えいただいています。

あわせて妙蔵寺さんの四無量心(しむりょうしん)の解説が、日ごろ忘れかけている慈悲喜捨の心をわかりやすく解説していただいているのでご紹介します。

2024.5清正公寺の掲示板:人身は持ちがたし草の上の露

■参考リンク

大塚山 妙蔵寺『人身は受けがたし、爪の上の土 人身は持ちがたし、草の上の露』2年前今日の言葉

日蓮聖人のお手紙『崇峻天皇御書』より

『人身は受けがたし、爪の上の土

人身は持(たも)ちがたし、草の上の露』

人間として生まれるのは、この世界にある土の中で爪の上に乗るほどの量くらい希有なことで、平穏に生きることは、草の上の朝露が、そのままの状態を維持するように大変なことであるということを表しています。これまでの安全が揺らいでいる今、人間として何ができるのかを見つめ、ホッとしたり笑顔になれる時間をつくりながら、まわりの人と共に心を照らす「ともしび」を広げて不安に覆われない日常をつくっていきましょう。

大塚山 妙蔵寺:四無量心(しむりょうしん)

慈(じ) …「相手の心が楽になるように」と思う心

悲(ひ) …「相手の不安や悩み・苦しみを取り除きたい」と思う心

喜(き) …相手の喜びを一緒に喜ぶ心

捨(しゃ)…相手からの見返りを求めない心

私たち誰もが持っている、生き物としての「人間らしさ」の根本で、「思いやり」とも表現できる要素です。この損得を超えた心の姿勢は、表情や言動に表れてまわりに伝わり、共鳴を生みます。すぐに報われないことも多いですが、必ず廻って不安や怖れに対応し、自分の安心を支えてくださる人とのつながりをつくる心の力となります。

四無量心はあなたの中にある「安心の種」です。大切に育んでいきましょう。

猫の足あとさん:清正公寺|熊本本妙寺の別院

Wikipedia:清正公寺

清正公寺(せいしょうこうじ)は、東京都中央区にある日蓮宗の寺院。

歴史

文久元年6月(1861年7月)に開山。同地にあった肥後国熊本藩下屋敷の敷地内に、熊本藩主家が領内の日蓮宗本妙寺に安置された加藤清正公の分霊を仏式で勧請したのが始まり[1][2]。

明治維新の際、信徒らの請願を受けて神道式に変更、「加藤神社」と称された。1874年(明治7年)6月、当主細川護久の願により庶民の参拝が公許されたが[3]、1876年(明治9年)12月の東京府布達(甲第156号 私邸内ノ神仏堂衆庶参拝停止ノ件[4])により、一般参拝を中止。1878年(明治11年)6月、さらに許可を得て一般参拝を再開したが、1885年(明治18年)11月、信徒の請願により仏式に戻して「浜町清正公堂」と改称、熊本県飽託郡の本妙寺に管理が委託された[1]。

1923年(大正12年)9月の関東大震災により焼失。細川家邸は1903年(明治36年)以降、細川家親族の長岡子爵邸となっていたが、同敷地が帝都復興事業(帝都復興公園) により浜町公園として新設整備されるとともに、堂の規模も縮小され公園内敷地に遷座。1945年(昭和20年)3月の東京大空襲により再び焼失。戦後に公堂が再建され現在に至る[5]。

鏑木清方や谷崎潤一郎は、かつて当寺の近くに住んでいたこともあり、往時の思い出を書き残している[2]。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2024.05.03 22:03:43

[宗教] カテゴリの最新記事

-

2024.6西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.06.01

-

2024.4 西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.04.01

-

2024.3 西本願寺鹿児島別院の掲示板から:… 2024.03.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.