-

1

源氏物語〔24帖 胡蝶4〕

源氏物語〔24帖 胡蝶4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語24帖 胡蝶 (こちょう) の研鑽」を公開してます。源氏は満面の笑みを浮かべながら、「淵に身を投げようかというこの春の日にこそ、花のあたりから離れずに見届けよう」と返した。源氏がしきりに引き留めたので、宮も帰ることができなかった。その朝の管絃の催しは、さらに趣深く感じられた。この日は中宮が僧たちに読経をさせる初日であり、夜を明かした人々はそれぞれの部屋で少し休息をとってから、正装に着替えてその場へ向かった者も多かった。体調に不安のある者はそこから自宅へ戻った。正午ごろになると、皆が中宮の御殿へ参上した。殿上の役人たちもすべてそちらへ集まった。中宮は源氏の権勢の後ろ盾もあって、百官すべての尊敬を集める存在となっていた。春の女王の配慮で仏前には花が供えられることになり、それは特に美しい子供たちの中から選ばれた八人の童女によって行われた。彼女たちは蝶と鳥を模した衣装をまとい、鳥役の童女には銀の花瓶に桜を、蝶役には金の花瓶に山吹を持たせていた。どちらの花も特に美しい房のものが選ばれていた。南の御殿の山の際から、童女を乗せた船が中宮の御殿の前に現れたときには、ちょうど微風が吹き、桜の花びらが水面に散り落ちていた。春の霞の中から、花を携えて現れたこの船の様子はたいそう優雅であった。天幕を移すことはせず、左側にある廊を楽舎のように設えて腰掛けを並べ、そこで楽の演奏が行われた。童女たちは階段の下まで進み、花を差し出した。それを香炉を持って仏事の場を整えていた公達が受け取り、仏前へと供えた。紫の女王の手紙は子息である源中将によって届けられた。そこには、「花園に舞う胡蝶さえ、秋の虫に冷たく見られているのではないでしょうか」という和歌が記されていた。中宮は、これは紅葉の歌に対する返歌であると微笑んでいた。昨日、春の陣営に招かれていた女房たちも、これでは春に敵うはずがないとすっかり降参していた。うららかな鶯の鳴き声と鳥の音楽が入り混じり、池の水鳥たちも自由に場所を移動しながらさえずるそのとき、吹奏楽は急な破の調子で締めくくられ、その趣向もまた面白かった。

2025.04.26

閲覧総数 38

-

2

源氏物語〔24帖 胡蝶3〕

源氏物語〔24帖 胡蝶3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語24帖 胡蝶 (こちょう) の研鑽」を公開してます。春の夜空に春の音楽が響き渡る、その美しさをこの大合奏によって上流の人々は初めて知ったのだろう。音楽は夜通し続けられ、律から呂に移る「喜春楽」が奏され、兵部卿の宮は「青柳」という曲を二度繰り返して歌い、それに源氏も声を合わせた。夜が明けていく中、朝の鳥のさえずりを、皇后は御殿の奥から羨ましく聞いていた。常に春の光に包まれていた六条院ではあったが、これまで訪問客の心をときめかせるような特別な存在がいなかったことが物足りなかった。しかし、最近になって「西の対」に住む姫君が登場し、欠点のない人物として世間に知られるようになった。源氏が深く愛し、大切にしていることもあって、予想通り、姫君に思いを寄せる者や求婚者が次々と現れてきた。自分の地位に自信のある者たちは、女房を通じて姫君に手紙を届けようとしたり、あるいは直接源氏に申し入れようとする者もいたが、多くの若者たちはそれほど大胆にはなれず、思い悩んでいるようであった。その中には、姫君の正体を知らずに思いを寄せている者もいて、たとえば内大臣家の中将などがその一人らしい。兵部卿の宮は、長い間共に暮らしていた夫人を亡くしてからすでに三年以上が過ぎ、寂しい独身生活を送っていた。そのため、もっとも熱心な求婚者となっていた。この日も朝からかなり酔ったふりをして、藤の花を簪にさし、風流な乱れた姿で現れた。源氏は計画通りに事が進んでいると思いながらも、あえて素知らぬふりをしていた。酒杯が巡ってきたとき、宮は迷惑そうな顔を見せながら、「もし私が何の望みも持っていなければ、もう逃げ出してしまうところですよ。本当にもう無理です」と言い、杯を取ろうとしなかった。そして、「紫のせいで心が締めつけられる。だからこそ、この淵に身を投げることも惜しくはない」と詠み、続けて「あなたは兄のような存在なのだから、助けてください」と源氏に杯を譲った。

2025.04.25

閲覧総数 67

-

3

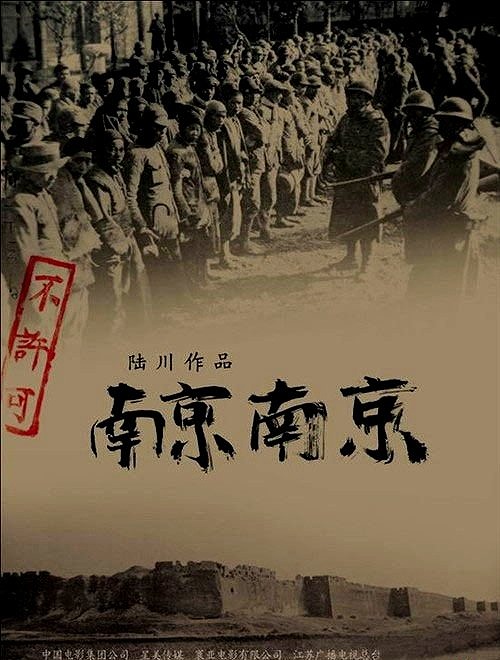

「南京!南京!」の映画に思う所あり2

「これは真実なのだろうか2」 「中国上海写真ライフ」では、日中戦争--南京!南京!の映画の写真を公開しています。スペインサンセバスチャン国際映画祭で最高賞のゴールデン・シェル賞受賞したが中国作品は初。陸川監督映画「南京!南京!」は第53回ロンドンの映画祭でも注目を集め中国のテレビ取材班も訪れた。旧日本皇軍が中国を侵略した事は紛れもない事実である。虐殺もあったに違いないが30万人となると眉唾物である。だが、親しい中国人に話した所で信じる筈もなかった。私は中国へ行ってより2回大きなホールで中国人を集めマイクを持ち15分ほどの話の中で、南京事件のことを話したことがあったが、600人以上居ると私を密告する者も現れ、かなり厳しいお叱りを工場側から受けた事があった。(上の写真は角川の上官の伊田少尉役の木幡龍)話の内容は「南京大虐殺は事実だと思うが30万という数は中国政府が水増ししたものだと私は思っている。しかし、数が少ないからと言って虐殺したことには代わりがなく、ここに私からも皆さんに対し謝罪したいと思います」と約7分ほど。バカにつける薬はないと言うが、工場側から日本本社に苦情がそして日本から「中国人の気持ちを逆撫でするような発言は慎むようにしなさい。ましてや集会の中での発言は言語道断。あなたの代わりは幾らでも居るんだから肝に銘じるように」映画「南京南京」のあらすじと言うか感じた所を思うままに書き綴ってみたいが、南京南京を見ていない人にとってはストーリーが見えてこないのかも知れない。物語は南京が陥落し多くの中国兵が虐殺されたあとのシーン。日本人主人公「角川」が慰安所へ行き、初めて女性と交わる。その日本人慰安婦は百合子と言った。角川は新年の慰問袋を持って再び百合子を訪れるが、病を患っていた。(上の写真は中国人慰安婦で真ん中が足にブレスレットを)角川の持ってきた慰問袋に手を入れ無邪気に喜ぶ百合子。角川は彼女と再び契りを結ぶ。角川は三度慰安所を訪れるが百合子の病状は重かった。角川は触れることをためらう。若い兵隊が角川に「終わりましたか」と尋ね、百合子が横たわるベットの脇に腰掛け百合子を犯すベットのきしむ音を頭を垂れて我慢する角川の姿が映し出されていた。日本人慰安婦の数が足らなくなり中国人の中から募った。100人の中国人慰安婦が集まった。角川はベットに横たわる中国人慰安婦に手を触れず共に時間をすごした。そしてカメラは彼女の右足首のブレスレットを撮った。ある日、憲兵の角川は中国人慰安婦が力尽きて裸体のままリヤカーで運ばれようとする場面に出会う。その時左足にブレスレットをつけた慰安婦の死に臨み愕然とする角川。(上の写真のリヤカーに乗せられた左側の女性の足首に飾りが)久しぶりに日本人慰安所を訪れた角川は、百合子が死んだ事を告げられ「百合子は私の妻でした」と純真な心中を話すシーン。捕虜への凄惨な虐殺が続く中で神経をすり減らしていった。その最中で角川は百合子に愛情を抱き、戦争による疲弊を癒して行ったが百合子はあくまで慰安婦でしかなかった。百合子にとって角川大勢の中の一人だが、角川にとっては精神的な拠り所であり百合子を妻と思うほどになっていた。百合子と逢うが満たされぬ思いのまま、再び暴行、虐殺が蔓延する街の所属部隊に戻って行く心の葛藤とのジレンマ。実際には、日本人従軍慰安婦は居なかったようである。最後には銃殺するために縄で縛った中国人子供と大人二人を、逃がし、「死ぬ事より生きる事の方がずっと大変だろうな」と、言い腰の拳銃で自殺した。そのシーンが妙に心に残った。35歳以下の人達で作成した映画で残酷なシーンは少なかった。だが、虐殺の人数より、虐殺した事の事実は歴史からは消えない。今回、非常に感動したのは、日本軍人から見た南京大虐殺をテーマに作品が作られて行ったが、それでも悲惨な場面が多い。主人公の日本軍人が日本人慰安婦の百合子と始めての情事でその女性を妻のように愛し通い続けたが、慰安婦の百合子は過労で病死してしまった。目の前には中国人慰安婦が過労死し全裸のまま、脇と足を抱えられリヤカーに放り込まれる。中国人慰安婦の足につけたブレスレットと百合子の死とをオーバーラップさせ、何とも切ないシーンである。日本人の主人公である角川は中国での映画のキャンペーンに訪れた時、観客席の中国人は角川に罵声を浴びせた掛けた。やがてそれを打ち消すかのように若い中国人から「日本人の俳優にそんな事を言うものではない」「彼らこそ尊敬に値する」「彼らは勇敢だ!」という声が次々と、会場全体が熱い拍手に包まれ、角川役の中泉英雄は舞台裏で感動し泣いたという。現在、中泉英雄と木幡龍は日本で嫌がらせを受け、陸川監督の計らいで中国北京で暮らしているが彼らも被害者なのかも・・。

2011.05.15

閲覧総数 5061

-

4

雲南省--シーサンバンナ旅行89

「道すがら撮影した」 「中国上海写真ライフ」では、雲南省「シーサンバンナ」の写真を公開しています。シーサンバンナの野生森林公園にて、孔雀園に行く道すがら撮影した。野生森林公園の中に作られた孔雀園である。孔雀を育てる施設では500mほど、離れた島より、えさを求めて、飛来するが、そこへ向かう途中の道路である。

2009.10.24

閲覧総数 7

-

5

源氏物語の紫式部日記34 禁色を許された女房達は青色や赤色の唐衣

「〔34〕打衣の下に着ている袿―十月十五日」「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語の紫式部日記」の研鑽を公開してます。藤中将(藤原兼隆)が御剣や御璽(みしるし)などをとって、内侍に渡す。 御簾の中を見わたすと、禁色(きんじき)を許された女房たちは、例によって青色や赤色の唐衣に、地摺り(じずり 白地に模様を摺りつける)の裳をつけ、表着(うわぎ)は、すべて蘇芳色の織物である。ただ馬の中将だけが葡萄染(えびぞ)めの表着を着ていた。打衣(うちぎぬ)などは、濃い紅葉薄い紅葉といろいろ混ぜあわせたようで、打衣の下に着ている袿などは、例によって梔子襲(くちなしいろ)の濃いのや薄いの、紫苑襲(くすんだ青紫)、裏が青の菊襲、あるいは三重襲などを着たりして、人それぞれである。綾織物を許されていない女房で、例の年輩の人たちは、唐衣は平絹の青色、あるいは蘇芳色(すおういろ/黒味を帯びた赤色)など、重ね袿はみな五重で、重ねはすべて綾織である。大海の模様を擦った裳の水の色は華やかで、くっきりしていて、裳の大腰の部分は、固紋(かたもん 織物の紋を人を浮かさないで固く織る)を多くの人はしている。袿は菊襲の三重や五重で、織物の紋様は用いていない。若い女房たちは、五枚重ねの菊襲の袿の上に唐衣を思い思いに着ている。上は白で、中は蘇芳色、下は青色で、袿の下の単衣は青いのもある。また、菊の五重襲は、一番上が薄い蘇芳色で、次々と下に濃い蘇芳色を重ね、間に白いのを混ぜているのもあるが、すべて配色に趣きのあるのだけが、気がきいているように見える。言いようもなく珍しく、大げさに飾った扇などもいくつか見える。

2024.01.20

閲覧総数 175

-

6

「蜻蛉(かげろう)日記」を研鑽-16

「浜千鳥が浦から離れないように」 「Dog photography and Essay」では、愛犬ホープと歩いた道と「愛犬もも」との物語を公開してます。あの人はいつも私を無視するわけではなく時々訪ねて来て冬になった。ふだんの生活ではただ幼い我が子の道綱を可愛がっているだけだ。 いかでなほ あじろのひお にこととはむ 何によりてか われをとはぬと何とかして網代(あじろ)の氷魚(ひお)に聞きたい、どういうわけであの人は、わたしを訪れてくれないのかと拾遺集雑秋の古歌が、思わず出てくる。 時が経つのは早いもので、また明けて春が巡って来た。あの人は最近読もうと持ち歩いている書物をわたしの所に忘れていった。やはり使いの者を取りに寄こしたので書物を包んだ紙に歌を書いた。ふみおきし うらも心も あれたれば 跡をとどめぬ 千鳥なりけり これまでは書物を置いていかれたのに、二人の心がお互いに、冷めてしまったのか、浜千鳥が荒れた浦に足跡を残さないように、あなたばかりか書物さえも私の家に残しておかれないのですね。 心あると ふみかへすとも 浜千鳥 うらにのみこそ 跡はとどめめ 私の心が冷たくなったと書物を返しても浜千鳥が浦から離れないように、わたしは貴女の所に留まっているよ、ほかに行く所などないからさ。わたしは、あの人へ恨みを表すような和歌を返した。

2018.09.21

閲覧総数 122

-

7

紫式部の生涯 光源氏と藤原道長他の人物像1

「紫式部の生涯 光源氏と藤原道長他の人物像1」「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「光る君への人物像」の研鑽を公開してます。光る君へが面白くないとか分からないなど声が上がり見る人も少なくなっている。これは平安時代中期の人物像の背景が分からないからだろうと思う。今回から幾つかに分けて、「源氏物語の紫式部日記」を一休みし人物像に迫ってみたいと思う。源氏物語の作者、紫式部が主人公の『光る君へ』。NHK大河ドラマでは、平安中期の貴族社会を舞台に選び、幼き紫式部と藤原道長がふとした巡り合わせで出会い、人生を交錯させる。道長は後に紫式部へ源氏物語を書かせることになる。紫式部日記で、父が「くちをしう、男子にて持たらぬこそ、幸ひなかりけれ」(つくづく残念だ。この子が男子でないとは、なんと私は不運なんだろう)と嘆いたというエピソードが「光る君へ」のベースになっている。父が残念そうに紫式部の弟の藤原惟規(ふじわらののぶのり)に嘆いた。紫式部とは性格が異なる二人である。「まひろ」とは後に紫式部となる幼少時代の名前である。脚本されているので史実とは違うが面白いと思う。まひろの母が藤原道兼に後ろから刀で刺殺される脚本も実にリアルである。母は藤原為信女(ふじわらのためのぶ の むすめ)とだけ分かっているだけで、演出家の中島由紀の発想には驚かされた。まひろの母は家を支える為に縫物の針仕事に精を出す日々で、雨漏りのする家に住みかび臭いと夫が文句を言うシーンがあるが、まひろはカビの匂いは母のせいではなく雨漏りのせいだと父に言っている場面など人間臭さがあふれるシーンである。まひろの父親の藤原為時に母親を殺したのは藤原道兼と訴えるが父は道兼の父から禄を食んでおり、まひろへ母は病気で亡くなったと言い聞かせた。だがまひろの母を刺殺した事は道兼の父親も知っており脚本が実の良く出来ている。これより2週間ほど藤原一族の人物像を書いて行きたいと思っている。

2024.01.29

閲覧総数 83

-

8

源氏物語〔23帖 初音2〕

源氏物語〔23帖 初音2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語23帖 初音 (はつね) の研鑽」を公開してます。池の氷が解けたばかりの水面には、世にも類のない美しい影が並んで映っている。これほど確かなことはない。二人は、誰もが認めるほど美しい夫婦なのだ。「曇りのない水面に、幾久しくともに生きるべき影がはっきりと映っている」と、夫人もまた詠む。二人は、どんな時も変わらぬ愛を誓い合っていた。この年の元日はちょうど子の日にあたり、千年の春を祝うにふさわしい日であった。姫君のいる座敷へ向かうと、童女や女房たちが、前の山に生えている小松を引き抜いて遊んでいた。若い女たちは、新春の喜びに満ちあふれた様子だった。北の御殿からは、美しく飾られた菓子の籠や、さまざまな料理が届けられる。その中でも、五葉の松の枝に作り物の鶯をとまらせ、足に手紙を結びつけた贈り物は、いかにも風情があって心に残るものだった。「年月を松に引かれて経る人に 今日鶯の初音聞かせよ」「音せぬ里の(今日だにも初音聞かせよ鶯の 音せぬ里は住むかひもなし)」そう書かれた手紙を読んだ源氏は、深く胸を打たれるものを感じた。正月だというのに、こぼれる涙をどうすることもできない。「この返事は自分で書きなさい。気後れするような相手ではないのだから」そう言いながら、硯の世話をしつつ姫君に手紙を書かせる。かわいらしい姿で、毎日見ていても飽きることのないこの人を、母親にさえ見せてやれないことが、源氏には心苦しく思われた。「引き別れ 年は経れども鶯の 巣立ちし松の 根を忘れめや」素直で飾り気のない歌だ。夏の夫人の住まいは、季節にそぐわぬ静けさがあった。殊更に風流ぶるわけでもなく、上品で落ち着いた住まいである。今や二人の仲には少しの隔たりもなく、深い信頼と友情に満ちていた。肉体の愛を超えた夫婦の関係となり、精神的には永久に離れることはないと誓い合う仲である。几帳を隔てて座る花散里に、源氏が手を伸ばして押しやると、彼女もそれに従う。お納戸色の衣は華やかさに欠けるものだが、それに加えて、彼女の髪もすでに盛りの時を過ぎている。決して華美ではないが、少し添え髪をすればよいかもしれない。

2025.04.13

閲覧総数 60

-

9

源氏物語〔23帖 初音4〕

源氏物語〔23帖 初音4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語23帖 初音 (はつね) の研鑽」を公開してます。夕暮れ時、源氏は明石の住まいへ向かった。渡殿の戸を開けた瞬間から、御簾の向こうに立ちこめる薫香の香りが流れ出し、そこが気高く艶やかな世界であることを感じさせる。居間に明石の姿は見えない。どこにいるのかと見回すうちに、硯のそばにいくつもの本が並んでいるのが目に入った。支那の東京錦で縁取られた重厚な褥の上には、上質な琴が置かれ、雅趣のある火鉢には侍従香が焚かれている。その香りに、衣服にしみ込ませた衣被香の残り香が混じり合い、なんとも心地よい雰囲気を醸し出していた。書き散らされた紙には、手習い風の無駄書きがあり、その筆跡は特徴があって上手であった。崩した漢字は多くなく、端正な書きぶりが感じられる。そこには、姫君から届いた鶯の歌の返事に心を動かされたのか、古歌がいくつも書き付けられていた。その中に、自作の一首もあった。「珍しや花のねぐらに 木づたひて 谷の古巣をとへる鶯」長く鳴かなかった鶯の初音をようやく聞いた喜びを詠んだものだろうか。だが、そのすぐそばには、こんな歌も添えられていた。「梅の花 咲ける岡辺に 家しあれば 乏しくもあらず 鶯の声」まるで自らを慰めるように、鶯が住まう場所に恵まれたことを詠んでいる。源氏はこの手習い紙を手に取って眺め、思わず微笑んだ。書いた本人にとっては、きまりの悪いことかもしれない。筆に墨をつけ、源氏もその隣に何かを書きつけようとしていた時、明石が静かに膝行ってきた。彼女は誇り高い女性であったが、源氏に対しては主君としての礼を尽くし、その態度には謙虚さがあった。それもまた、明石の魅力の一つであった。白い衣に黒髪の裾が鮮やかに映え、髪の毛先が少し細くなり、きれいに分かれた筋を作っているのが、かえって艶めかしく見えた。源氏はその姿に心を惹かれながらも、新春の第一夜をここで過ごせば紫の上の機嫌を損ねるかもしれないと考えた。しかし、結局そのまま眠りについてしまった。六条院のほかの夫人たちは、このことを聞いて、明石がいかに深く愛されているかを思い知ることとなった。まして南の御殿の人々は、悔しさを隠しきれなかったのである。

2025.04.15

閲覧総数 70

-

10

源氏物語〔24帖 胡蝶1〕

源氏物語〔24帖 胡蝶1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語24帖 胡蝶 (こちょう) の研鑽」を公開してます。三月の二十日を過ぎた頃、六条院の春の御殿にある庭は、普段以上に多くの花が咲き誇り、多くの小鳥がさえずっていた。まるで春という季節がこの場所だけに特別な好意を寄せているかのように、自然の美しさが極まっていた。築山に生える木々、池の中に浮かぶ島のまわり、広く青々とした苔の色などを、ただ遠くから眺めているだけでは物足りなく思うだろうと源氏は考えた。そこで、そうした自然をもっと近くで味わってもらおうと、以前から準備していた唐風の船に急いで装飾を施し、池に浮かべることにした。船を池に下ろす最初の日には、宮中の楽人たちを呼んで船上の音楽を演奏させた。多くの親王や高官たちが集まってきた。この頃、皇后(中宮)は宮中から戻ってきており、かつて秋に「心から春を待つ園」と詠まれた歌の返歌を贈るのにふさわしい時期だと、紫の上も源氏も思っていた。しかし、身分が高い皇后を気軽に招いて花見をしていただくというようなことはできなかった。そこで、年若く、さまざまなことに興味を持つ宮中の女房たちを船に乗せて、六条院の南庭に続く池の間を、池の中島が東西を隔てるようにしている地形をめぐる遊びをさせた。東の釣殿には、源氏側の若い女房たちが集められていた。竜や鷁(想像上の鳥)の首が飾られた唐風の船は華やかに装われ、梶や竿を操る童僕たちも髪を耳の上で結い、まるで唐の国の少年のように仕立てられていた。船が池の中央へと進むと、女房たちはまるで外国旅行をしているような気分になった。こうした経験は今までになかったことで、皆とても面白く感じていた。船は中島の入り江に近づき、景色を眺めた。岩の形さえも絵の中の風景のようで、霞にまぎれた花の枝が織物のように連なり、御殿の方角も遠くに美しく見えた。岸辺には枝を垂らした柳が立ち並び、特に華やかに咲く花の木々があった。普通の場所ではもう盛りを過ぎた桜も、ここではまだ真っ盛りの美しさだった。藤の花も廊をめぐって咲いており、船が近づくにつれてその紫が一層鮮やかになった。山吹の花も池に影を落とし、ちょうど満開を迎えていた。

2025.04.23

閲覧総数 68

-

11

源氏物語〔21帖 乙女28〕

源氏物語〔21帖 乙女28〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語21帖 乙女 (おとめ) の研鑽」を公開してます。祖母の宮の邸へ行くことも、理由もなく悲しくなり、あまり出かけなくなった。その人の住んでいた座敷、幼い時から一緒に遊んだ部屋などを見るたびに、胸苦しさが募るばかりで、家そのものも恨めしくなり、また勉強所にばかり引きこもるようになった。源氏は、同じ東の院の花散里夫人に、母として若君の世話を頼んだ。「大宮はお年がお年だから、いつどうなるか分からない。お亡くなりになった後のことを考えると、こうして少年時代から馴らしておいて、あなたの厄介になるのが最もよいと思う」源氏はそう言った。素直な性質の花散里は、源氏の言葉に絶対の服従をする習慣があり、若君を愛して優しく世話をした。若君は養母の夫人の顔をほのかに見ることもあった。美しくない顔だった。こんな人を父は妻としているのかと驚きつつも、自分が恨めしい人の顔に執着を絶てないのも、自分の心が未熟だからなのだろうと考えた。もし、こうした優しい性質の婦人と夫婦になれたら、幸福であったかもしれない。しかし、あまりに美しくない顔の妻と向かい合ったとき、気の毒に思ってしまうだろう。長い関係になっていながら、容貌の醜い点と、性質の美しい点を認めた父君は、夫婦生活には距離を置きつつも、妻としての待遇にできる限りの好意を尽くしているらしい。それは合理的なようでもあると、若君は思った。大宮は尼姿になっていたが、まだ美しかった。若君の目にする女房たちは相応に美しい容貌だったため、女の顔は皆きれいなものだと思い込んでいた。若い時から美しくなかった花散里が、年を重ね衰えた姿を見ると、痩せ細り、髪も少なくなっている。こうした現実を前にして、若君は多くのことを考えた。年末には正月の衣裳を大宮は若君のために仕度した。幾重ねも美しい春の衣服のでき上がっているのを、若君は見るのもいやな気がした。「元旦だって、私は必ずしも参内するものでないのに、何のためにこんなに用意をなさるのですか」「そんなことがあるものですか。廃人の年寄りのようなことを言う」「年寄りではありませんが廃人の無力が自分に感じられる」と若君は独言を言って涙ぐんでいた。

2025.03.16

閲覧総数 65

-

-

- クワガタムシ、カブトムシがテーマで…

- パラワンオオヒラタ♂蛹♪(#^.^#)

- (2025-04-27 12:40:51)

-

-

-

- ◆かわいいペットと泊まれるお宿~◆

- 「🐾愛犬と一緒に山の温泉へ🏞️|湯山…

- (2025-03-30 09:00:10)

-