-

1

暖房車マヌ34 2120形蒸気機関車

2枚の写真は、1968年4月に立川駅で見かけたマヌ34 13と、マヌ3413に流用されたボイラーの提供元となった2171と同形の2120形蒸気機関車の写真です。 マヌ34は、暖房車です。暖房車は、蒸気暖房用の蒸気を発生させるためのボイラーを積んだ車両のことです。車両表記「ヌ」は、「ぬくめる」や「ぬくもり」が由来という説があります。 マヌ34は、1949年から1950年にかけて29両が制作され、東海道本線で使用されました。その後、中央本線や北陸本線に転属し、1972年(昭和47年)まで稼働していました。 蒸気機関車が牽引する列車の場合は、蒸気機関車が発生した蒸気の一部を配管を通じて客車に流すことが出来ましたので暖房車の必要はありませんでしたが、無煙化が進み、蒸気を発生する装置が付いていない電気機関車やディーゼル機関車の登場に伴い暖房車が必要となってきました。 当時日本を占領していた連合国軍最高司令官総司令部は、暖房車の新製を認めなかったので、改造名義で既存車の資材を流用して暖房車を作ることとなりました。 マヌ3413は、当時休車中だった2120形蒸気機関車の2171(1903年ノース・ブリティッシュ・ロコモティブ社グラスゴー工場製)のボイラーや無蓋車の台枠や連結器等を流用して1950年に制作されました。1971年に廃車となっています。 なお、暖房車は、燃料に石炭を使っていますので、電化路線でもトンネル通過の際に窓を開けていると、暖房車から出る煤が入ってくる事がありました。

2025.04.27

閲覧総数 1429

-

2

日光形電車、近郊形電車、パンタグラフ台付き付随車 1968年

3枚の写真は、1968年3月に東京駅で撮ったものです。 急行伊豆のヘッドマークを掲げている電車は、157系です。157系は、最初に投入された列車名から「日光形電車」とも呼ばれています。東海道新幹線開業による1964年10月のダイヤ改正では東海道本線の昼行特急が全廃となり、それまで特急で使用されていた157系が、1964年11月にデビューした東京~伊豆急下田・修善寺を結ぶ急行伊豆に使用されることとなりました。その後、1969年4月に東京~伊豆急下田を結ぶ特急あまぎに157系が使用されたため、急行伊豆は153系電車を使った普通の急行列車になってしまいました。 153系の急行東海と並んでいる両開き片側3ドアの近郊形電車は、113系です。1962年に湘南電車、横須賀線で営業運転が開始されました。113系は大都市圏のほか、房総地区や東海道・山陽地区のローカル輸送など、主に本州内の平坦で温暖な地域の路線で広く普通列車から快速列車に用いられました。 中間車両の写真は、サハ100-205です。この車両は、モーターも運転台もない付随車であるにもかかわらず、パンタグラフを置くための台が屋根に取り付けられています。パンタグラフ台が付いている理由は、車体と機器類は将来の電動車化を考慮した構造としたからです。101系は、全車両をモーター付きの電動車として編成全体の出力を高め、高加減速運転を行う方針の下で進められましたが、変電所容量やコスト面から困難となり、将来の電動化を考慮した付随車が製造されることとなりました。なお、写真のサハ100-205は、付随車ながら電動発電機と空気圧縮機が付いています。

2025.04.25

閲覧総数 2608

-

3

I shall not pass this way again -偶然の神秘ー

「この道は一度しか通らない。 人のためになることを見つけたら、「今」それを行おう。 先に伸ばさないようにしよう。 出来ない理由は考えないようにしよう。 この道を通ることは、二度とないのだから。」 この文章を見つけましたが、出典が分かりません。 インターネットで調べていたら、面白いことが分かりました。 同じような文章が2つありました。 一つは、デール・カーネギー(1888-1955)が、著書「How to Win Friends & Influence People」の中に書いています。 「I shall pass this way but once; any good, therefore, that I can do or any kindness that I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer nor neglect it, for I shall not pass this way again.」 冒頭の日本語の文章とほとんど同じですが、少し異なります。 さらに調べると、日本語の文章と同じものが見つかりました。 「I shall pass through this world but once. Any good, therefore, that I can show to any human being, let me do ir now. Let me not defer nor neglect it, for I shall not pass this way again.」 上の文章は、Stephen Grellet(1773-1855)の書いた文章です。 両者はあまりにも似ています。 その経緯を調べてみましたが、どこにも言及されていません。 Dale Carnegie が、Stephen Grelletの文章を引用したと考えるのが自然だと思いますが、偶然に、2人の天才が同じ文章を創作したと考えると、偶然の神秘を感じます。【送料無料】How to Win Friends & Influence People in the Digital Age価格:2,930円(税込、送料別)【Bon app?tit !】 飛行船の草分け Though most people associate the invention of the dirigible(飛行船)with German inventor Ferdinand von Zeppelin, it was Schwarz, a Croatian wood merchant, who designed the first rigid airship. His first model collapsed upon inflation, but in 1897, his second prototype flew briefly. Its frame was built of aluminum, a relatively new material at that time. Sadly, Schwarz never saw his creation airborne - he died before its maiden flight.【販売中】【送料350円】日本おもちゃ大賞!TVで紹介!明和電機!白オタマトーン★楽天最安!ま...価格:2,199円(税込、送料別)オタマトーンに小さな仲間が登場!キーホルダータイプなのでバッグや楽器ケースにもつけられま...価格:1,300円(税込、送料別)

2012.03.24

閲覧総数 494

-

4

藁の牛と豚 日比谷ステップ広場

東京ミッドタウン日比谷のステップ広場に、大きな牛と豚が飾られていました。藁を編んで作られている様に見えます。 近くのゴジラスクエアには、ゴジラがいました。 I happened to find a cattle and a hog with piglets at Hibiya Step Square. They seemed to be made from rice straw.【Bon appétit !】 Mitsui Fudosan Co., Ltd. built a new shopping and entertainment complex in the heart of Hibiya called Tokyo Midtown Hibiya in 2018. The architecture of Tokyo Midtown Hibiya was inspired by the Rokumeikan, a hall that symbolized the westernization in the Meiji period. The complex is about 190,000 square meters, consisting of 35 floors, four underground floors, offices, and over sixty stores and restaurants. Right outside the complex is a square called the Hibiya Step Square, where many events take place.(https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/en/H30-00464.html)

2025.01.23

閲覧総数 211

-

5

ポルトガル植民地の東ティモールに日本軍が侵攻(東ティモール回想その4)

日本軍による防空壕↑(2014年10月5日、バウカウ県)日本軍による地下壕入口↑(2014年1月1日、ハリララン裏山、ディリ) 2次世界大戦の時に、日本は、ポルトガルの植民地であった東ティモールに侵攻しています。1942年から終戦まで日本軍は駐屯しました。 第2次世界大戦では、日本は、ポルトガルと戦争はしていませんので、本来であれば、日本は東ティモールに侵攻するはずはありませんでしたが、オーストラリアとオランダが東ティモールに侵攻し、日本の南進を阻止しようとしていました。そのために、日本軍は予定外ではあるものの東ティモールに侵攻して、この地を占領しました。 当時、島内に道路はほとんどありませんでしたので、日本軍が道路を開設しています。これらの道路は現在も主要道路として使われています。また、日本軍の地下壕や建物も所々に残っています。 当時は、日本軍を好意的に受け入れた人が多かったようですが、戦後、ポルトガルの植民地に戻ってからは、日本軍に協力した人々は処罰を受けたと聞いています。 また、私の知人によれば、彼のお祖父さんは日本軍の世話をした人で、村の人が日本軍の指示で金塊を湖のどこかに隠したそうです。私もその湖に行ってみました。その金塊はまだそのままになっているだろうということでした(真偽不明です)。(続く)【Bon appétit !】 During World War II, first the Allies(連合国)and later the Japanese occupied Dili, and the mountainous interior of the colony became the scene of a guerrilla campaign, known as the Battle of Timor. The Japanese eventually drove the last of the Australian and Allied forces out. However, Portuguese control was reinstated after the Japanese surrender at the end of World War II.(https://en.wikipedia.org/wiki/East_Timor)

2021.01.12

閲覧総数 168

-

6

初めてのほうずい(鳳瑞)

鮎ほうずい↑花火ほうずい、金魚ほうずい、鮎ほうずい↑ 初めて「ほうずい」というお菓子を食べました。 食べた感じは、なんとなく、和風にしたマシュマロという感じです。 漢字で書くと、鳳瑞と書き、随分と縁起のいい名前のお菓子です。 それもそのはず、鮎ほうずいは、大正天皇ご成婚の時に献上されたお菓子だそうです。 京都のお菓子と聞き、貴船の川床で鮎を食した気分となりました。 I ate sweets called hozui for the first time. They are from Kyoto and have marshmallow-like texture. They say that “Ayu or Sweetfish Hozui” were presented to Emperor and Empress Taisho at the time of their marriage. 【Bon appétit !】 Gion Marun is in the famous sightseeing area of Gion, and it is a souvenir shop especially popular among young women. Their specialty is the “Chick Hozui,” Japanese marshmallows that are on the sweeter side of things. Many people come here just to see these cute chick-shaped marshmallows.(https://sharing-kyoto.com/Shopping/magazine/sp006609)

2020.07.12

閲覧総数 459

-

7

expedient、「知らない英単語はない!」と豪語しましょう

皆さんはどのようにして英単語を覚えていますか?私の英単語を覚える方法は、周りの人に「私には知らない英単語はない!」と豪語することです。この方法、意外と効果的ですよ! 言葉は言霊(ことだま)。それ自体に魂があります。英単語にも、幸せをもたらす英単語があります。そんな英単語を覚えて、幸せになりましょう。 5月20日の幸せをもたらす英単語は、「expedient」を取り上げてみました。 例文としては、 It is expedient that you change the plan.という使われ方があります。 意味は、 appropriate to a purpose、 useful or advantageous in a given situationという意味になります。【復習】4月27日の幸せをもたらす英単語は、「edify」でした。 例えば、 I do not suppose the situation my friend Mrs. Rooke is in at present, will furnish much either to interest or edify me.という使い方がありました。 意味は、 to improve people’s minds or characters by teaching them about something to instruct especially so as to encourage intellectual, moral, or spiritual improvementで、教化したり、啓発したり、精神を高揚したりするときに使うということでしたね。 思い出しましたか?【Bon appétit !】 ホーチミンは1890年5月19日生まれ Ho Chi Minh was a Vietnamese nationalist leader, president of North Vietnam, and one of the most influential political leaders of the 20th century. He traveled to the US and London in the early 1900s and later went to France, where he became a founding member of the French Communist Party. He studied revolutionary tactics in Moscow and organized revolutionaries in Indochina. After the outbreak of WWII, Ho returned to Vietnam and declared it a republic.和食器 トルコブルー銀彩長角皿 荒木義隆

2008.05.20

閲覧総数 321

-

8

クモハ73 クハ79 1968年

3枚の写真は、1968年3月に、日本車輛蕨工場をバックに撮ったものです。 日本車輛蕨工場は、新幹線の試作車や量産車0系が製造されたことで有名です。 写真に向かって左向きに走っている南行電車は、クハ79 366です。前面窓傾斜タイプとなっています。前照灯はまだ埋め込み式になっていません。 運転席側にパンタグラフがついていて、前照灯が埋め込まれていない電車は、クモハ73 126です。クモハ73の初期の標準的な形です。 115系電車に並んでいて側面に汚れがある電車は、クモハ73です。前照灯が埋め込まれ側面窓が従来の3段窓から2段式アルミサッシ窓になっています。

2025.04.24

閲覧総数 1299

-

9

クモエ21000救援車 1968年

写真は、1968年3月に撮ったものです。どこで撮影したのか不明ですが、おそらく田町電車区だと思います。 写っている電車は、クモエ21000と呼ばれる救援車で、車体長17m級の半鋼製事業用制御電動車です。救援車とは、鉄道事業者が使う事業用鉄道車両の一種で、災害、鉄道事故や除雪現場などの際に出動し、枕木等の応急復旧資材や工作機械の保管・運搬や作業員の休憩所に用いられます。 クモエ21000は、片運転台の制御電動車クモハ11 114を救援車用に改造したものです。車体中央部に幅広の扉を設け、両運転台に改造されています。 調べると、クモエ21000は、当初は片運転台制御電動車デハ73200形として製造され、1928年の称号改正でモハ30 012に改称された車両で、1953年の称号改正によりモハ11 004に改番となり、その後修繕されモハ11 114に改番され、1963年に両運転台に改造されてクモエ21000になりました。 1963年から1967年にかけて、クモハ11形5両がクモエ21形救援車に改造され、1986年までに全車が廃車されました。

2025.04.26

閲覧総数 1329

-

10

東京駅のEF65、70系、101系 1968年

3枚の写真は、1968年3月に東京駅で撮ったものです。 電気機関車は、東京駅の9番ホームに入線してきたEF65 527です。後ろに20系客車の特急「あさかぜ」を牽引しています。EF65形電気機関車は、1965年 (昭和40年)に開発された直流用電気機関車です。1979年(昭和54年)までに国鉄電気機関車史上最多である308両が製造されました。写真のEF65 527は、高速旅客列車牽引用として、1965年から1966年に製造された17両のうちの一つです。 湘南型の電車は、70系電車です。「スカ色(横須賀色)」と呼ばれるクリーム色と青色に塗分けられています。70系は、3扉セミクロスシートの電車で、1951年から1958年にかけて導入されました。当初横須賀線に導入されていましたが、1962年以降111系や113系が投入されたため、1968年1月までに全車転出しています。この写真を撮った時期は、1968年3月ですので、何故東京駅にいたのか、ネットで調べてみましたがわかりませんでした。もしかしたら、1月以降も東海道線で使われていたことがあったのかもしれません。写真の先頭車はクハ76014です。1977年に廃車されています。 通勤電車は、101系電車です。写真の中央線特別快速は、1967年7月に登場しました。運行開始当初は前面窓の内側に「特別快速」の小型表示版が掲げられていましたが、9月には大型のヘッドマークに変更されています。写真にあるように、ヘッドマークには「特」と「快」の文字が大きく書かれていますので、「特快」の呼称が定着したと言われています。101系は、1957年(昭和32年)に登場した直流通勤形電車で、当初モハ90系電車と称されていましたが、1959年の称号改正に伴い、101系と改称されました。旧来の吊り掛け駆動方式から脱却し、カルダン駆動方式などの近代的メカニズムを搭載し、いわゆる「新性能電車」のはしりとなった系列です。【Bon appétit !】 The Class EF65 is a 6-axle (Bo-Bo-Bo wheel arrangement) DC electric locomotive type operated on passenger and freight services in Japan since 1965. A total of 308 locomotives were built between 1965 and 1979. The EF65-500 subclass consisted of a total of 42 locomotives, including newly built locomotives and locomotives (EF65 535 - 542) modified from the earlier EF65-0 subclass (EF65 77 - 84) for use on overnight sleeping car services and express freight services.(https://en.wikipedia.org/wiki/JNR_Class_EF65)

2025.04.19

閲覧総数 1971

-

11

「spree」にはこんな意味があります、単語を覚えるコツ

皆さんはどのようにして英単語を覚えるようにしていますか? 私の王道は、「知らない英単語はない!」と豪語することです。 豪語していると、不思議なことに、どんな英単語も簡単に覚えてしまうことに気づきました。 このコーナーでは、「実用英単語」を選んで紹介しています。 「英検1級」レベルから選んでいます。 「英語」は「単語」です。 知っている単語は、聞けます、話せます。 どうせ覚えるなら、「英検1級」レベルの単語を覚えましょう。 世界が広がります。 【今日の単語】 1月19日の英単語は、「spree」。 (例)I went on a drinking/shopping/spending spree on Saturday. 【前回の単語】 1月17日の「contrive」 (Couldn't you contrive a meeting between them? I think they'd be ideally suited. Somehow she contrived to get tickets for the concert.) いかがでしたか? contriveの意味は、 画策する、考案する、 to arrange a situation or event, or arrange for something to happen, using clever planning:という意味です。【Bon appetit!】 華麗なるギャッツビー Written by F. Scott Fitzgerald, an American novelist of the Jazz Age, The Great Gatsby is today considered standard reading in high school courses on American literature. It tells the story of a bootlegger(酒密造者)whose obsessive dream of wealth and lost love is destroyed by a corrupt reality. Cynical yet poignant(胸を刺すような), the novel is a devastating(荒廃させる、破壊的な)portrait of the so-called American Dream, which measures success and love in terms of money.グレート・ギャツビー愛蔵版The Great Gatsby

2007.01.19

閲覧総数 293

-

12

ラオスのフランスパンが美味しい理由(写真で綴るラオスその45)

山と積まれたフランスパン↑(2007年9月15日、ビエンチャン)フランスパンの屋台↑(2007年9月15日、ビエンチャン) ラオスでフランスパンを食べるたびに思います…どうして、こんなに美味しいのだろうか? 多くの人は、昔、ラオスがフランスの植民地だったからだと言います。 私は、他の理由があると思っています。何故ならば、不思議なことに、ラオスのフランスパンは、パリのフランスパンより格段美味しいのです。本場の味をはるかに凌駕しています。 その謎を知りたいのですが、未だに答えがわかりません。 どなたか、知りませんか?(続く) 【Bon appétit !】 When you visit a country, you naturally want to have culinary(料理の)experiences too, and in Laos the baguettes are simply part of it. You can’t travel to Laos and don’t try any of the baguettes. Believe us, it’s really worth it. The baguettes aren’t only cheap, they’re also really tasty. You shouldn’t have a hard time finding them, since there are baguette stalls practically everywhere in Laos. Many offer a variety of well-filled baguettes. If you’re hungry and need a snack in between, there’s hardly anything better. The baguettes from Laos are a real insider tip. There are many who believe that there are no better sandwiches in the world. Just try them and find out by yourself.(https://inside-laos.com/2020/02/05/baguettes/)

2022.01.28

閲覧総数 733

-

13

縦貫線のキューロク、C57 台湾

DT613↑(1978年2月、台南―嘉義、台湾)CT279↑(1978年2月、台南―嘉義、台湾)1978年の台湾は、縦貫線の一部で電化が始まったばかりで、まだまだ蒸気機関車全盛でした。台南から北上して、嘉義(チアイー)へ行く途中、何度も蒸気機関車とすれ違いました。DT613は1930年に日本車輛で製造されたもので、日本では9600形(キューロク)と呼ばれている蒸気機関車です。台湾総督府鉄道では800形、台湾鉄道管理局になってからDT580形として活躍しました。CT279 は、アメリカの援助で1953年に日立製作所で製作されたもので、日本ではC57と呼ばれている蒸気機関車です。このときの8台が、日本で最後に作られた蒸気機関車となります。【Bon appétit !】 From 1923 to 1939, Kawasaki, Kisha Seizō, Nippon Sharyō, and Hitachi built 39 9600s for the Government General of Taiwan. The Taiwan Government Railway classified them 800 class before 1937, and they were classified D98 after 1937. After World War II, they were taken over by Taiwan Railways Administration, and they were classified DT580.(https://en.wikipedia.org/wiki/JNR_Class_9600)

2018.02.15

閲覧総数 598

-

14

ラオスの儀式「バーシー」

バーシーの飾り付け↑ 何かがある何かと行われる儀式に「バーシー」というものがあります。 4月14日のブログに書いたものは、大晦日の日のバーシー。 この前の日曜日(4月29日)に、誕生日のバーシーに呼ばれました。 この日は、親戚や近所の人が集まり、皆で2歳の男の子の誕生日をお祝いしました。 この日は正月のお祝いのお経も上げてもらおうということで、バーシーの儀式の前に、9人ものお坊さんが来て、読経をしました。 お経は、リズムも音の感じも日本のものと同じように聞こえました。 一方的にお坊さんがお教を読むのではなく、参集者も一緒にお経を読んだり、お坊さんと参集者がお経で掛け合いになったりします。 お経が終わると、お坊さんに食事をふるまいます。 お坊さんが退席されると、今度は「バーシー」です。 真中に、大きなお膳が用意され、お膳の上には、バナナの葉とオレンジ色の花で大きな飾り物を載せます。 その飾り物の上にローソクを立て、糸を巻きつけた竹ひごを挿し、周りにお菓子や卵などが飾られます。 祈祷師が祝詞をあげて、その後、主役の2歳の男の子の手首に、祈祷師が糸を巻きます。 その時、祝福の言葉や健康を祈る言葉をかけながら糸を結びます。 その後は、参集者同士同様にして糸を手首に結びます。 3日間は糸をつけたままにしますので、手首に糸を巻いて歩いている人をいろいろなところで見かけることになります。 「バーシー」そのものは、精霊信仰の行事のようです。 しかし、お坊さんも参拝者の手首に糸を巻きつける習慣がありますので、交り合っているのかもしれません。 この日も、バーシーが始まる前にお坊さんが退席する時に、2歳の男の子やご両親の手首に、お坊さんが糸を結びつけました。 バーシーの儀式の一部が、仏教行事に入っているのかもしれません。

2007.05.02

閲覧総数 126

-

15

ラオスの風船売り

お祭りの日の風船売り↑(2008年11月11日、タートルアン、ヴィエンチャン) 今は、2008年11月11日。 夕方の空気にひんやりとしたものを感じるようになってきました。 Tシャツ1枚でも大丈夫ですが、ラオスの人は寒い寒いを連発するようになってきました。 夕方、自転車で黄金の塔があるタートルアンへ行ってみました。 ちょうどラオス最大のお祭りの最中です。 会場の外のあちこちで風船売りが風船を売っています。 ドラえもんやウルトラマンの風船もあります。 ラオス最大と言われているこのお祭りは、明日の大読経会と托鉢で幕を占めます。【Bon appétit !】 ロシアの潜水艦で事故 Twenty people died on Saturday in Russia's worst naval accident since a nuclear submarine sank and killed all 118 crew members in 2000. While it was being field tested in the Sea of Japan over the weekend, the submarine’s automatic firefighting system was unexpectedly triggered, causing a fire suppressant(抑制剤)gas that displaces breathable oxygen to be released. Most of the dead were civilian members of the shipyard crew, and some speculate that they may have not known how to react when the gas was released. It is unclear why the portable breathing gear typically issued to Russian submarine crews did not save them, and an investigation into the incident is underway.花にバルーン風船を組み合わせれば、サプライズギフトに大変身!お好きなお花と一緒に贈れるバ...

2008.11.11

閲覧総数 125

-

16

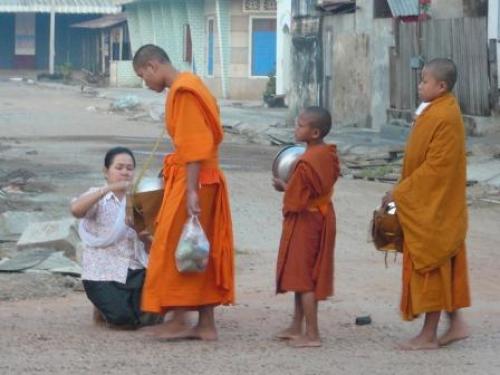

癒しの国ラオス38 子供のお坊さん

托鉢する子供のお坊さん↑(2008年11月14日、サワンナケート)(癒しの国ラオス37からの続き) ラオスでは、息子を出家させることもまた、女性が徳を積む方法の一つである。 小学生くらいのお坊さんをよく見かける。 僧伽(サンガ、そうぎゃ)に属してはいるが、僧侶見習い、または沙弥ということになる。 たいていは、子供を僧侶にしたいとの母親の願いから、寺に送られてくる。 彼らは、地方から出てきた者が多い。 中には、貧しいために寺に出された子供もいるようだ。 ラオスの場合どちらが多いのだろうか? 学校が整っていない地域では、寺は唯一の教育の場である。 以前は教養のある人は僧侶に限られていた。 僧侶が、教育の面を担っている。 その代わりと言っては何だが、僧侶は生産に一切従事せず他者からのお布施で生活を維持している。 地方の人にとって、子供をお寺に出すことは、女親が徳を積むという以外にも、家族内から教養ある人間を輩出する唯一の方法ということができる。(続く)【Bon appétit !】 鉄道建設に伴う中国に対するラオスの利払い負担 Laos may have to pay a whopping U.S. $3 billion in interest payment for a U.S. $7 billion loan it will obtain from China to build an ambitious Laos-China high-speed railway project, according to an official of the Lao Ministry of Finance. The interest fee of nearly half the principal sum could result in Laos having to divert its precious share of revenue from Chinese-owned gold and bauxite mining operations to repay the massive loan, the official said, speaking on condition of anonymity. He calculated the interest payment to be around U.S. $3.33 billion, basing it on a two percent compounded interest rate to be imposed on the 30-year loan from Exim Bank of China. At least nine legislators in one-party communist state Laos have expressed opposition to the project, concerned that the Chinese loans could saddle(課する)the resource-starved country with financial problems and tighten Beijing's grip on Laos, sources have said. (2 December 2012)【送料無料】 空の民の子どもたち 難民キャンプで出会ったラオスのモン族 増補改訂版 / 安井清...価格:2,100円(税込、送料込)ラオス価格:2,100円(税込、送料別)

2012.12.07

閲覧総数 266

-

17

川越駅の9600形蒸気機関車

川越駅の59669↑(1968年11月10日、川越、川越線)写真は、1968年の川越駅出発直前のキューロクです。この機関車は、1年後に北海道へ渡りました。【Bon appétit !】 The Class 9600 is a type of 2-8-0 steam locomotive built by Japanese National Railways from 1913. The Class 9600 was the first type of locomotive to be mass-produced by Japanese manufacturers. The Class 9600 were popularly known as Kyuroku, and were extensively used for freight service throughout Japan.(https://en.wikipedia.org/wiki/JNR_Class_9600)

2017.12.23

閲覧総数 2081

-

18

水戸機関区のC12

水戸機関区のC12↑(1968年11月17日、水戸機関区、常磐線)写真は、1968年に水戸機関区で撮ったC12187です。入換用機関車として使用されていました。写真ではわかりにくいかもしれませんが、正面のナンバープレートは、形式入りのナンバープレートとなっています。調べてみましたら、現在、常陸大子駅前に静態保存されているということです。【Bon appétit !】 The Class C12 is a type of 2-6-2 steam locomotive built by the Japanese National Railways from 1932 to 1947. A total of 282 Class C12 locomotives were built.(wikipedia)

2017.12.10

閲覧総数 1638

-

19

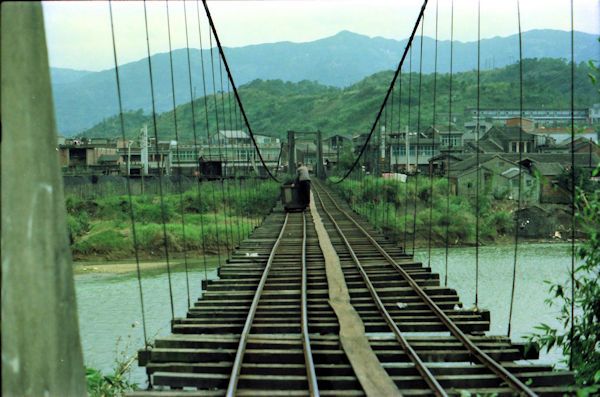

台湾の人車軌道(友蚋炭坑)1978

橋を渡る友蚋炭坑人車軌道↑(1978年2月2日、五堵、台湾)台車を押す女性↑(1978年2月2日、五堵、台湾)写真は、1978年、台北から基隆に向かう途中にある五堵を訪問した時に写した友蚋炭坑人車軌道です。五堵駅のすぐ近くにある川に人車軌道の走っている橋がありました。人車とは人力の台車です。2人ほどの客を乗せた台車を人が押して、集落へ向かいます。女性が押している人車もあります。五堵からは、写真の友蚋炭坑人車軌道のほかにも、蒸気機関車が走っていた基隆炭鉱鉄道がありましたが私が訪問した時には既に廃止され線路も取り払われていました。【Bon appétit !】 In Taiwan, commercially operated handcars were called either light railway line or most commonly, hand-pushed wagon. The first line was built in 1870s. The network developed later under Japanese rule. In 1933, its peak, there were more than 50 lines in the island with 1,292 km network, transporting local passengers, coals, factory products, sugars, salts, bananas, tea leaves, and others. Most lines, excluding those in mines and isolated islands, have disappeared after Japanese have left. However, a few lines survived well until 1970s.(https://handcar.askdefine.com)

2018.01.07

閲覧総数 724

-

20

佐倉のD51ナメクジ

主連棒がないD5121↑(1968年10月27日、佐倉機関区、総武本線)写真は、1968年に撮ったもので、佐倉機関区に停まっていたナメクジです。ナメクジとは、D51の初期に製造された95両で、ボイラー上に長い覆いがあり、その外観からナメクジと呼ばれています。長い覆いの中には、砂箱と給水加熱器が入っています。写真のD5121は、ピストンの力を動輪に伝えるための主連棒がありません。なぜなのでしょうか?廃車されたD51と思っていたのですが、調べてみると、D5121は1970年3月に東京23区内を走った最後の蒸気機関車ですので、廃車ではなかったようです。当時のD5121は、新小岩機関区の所属ですので、もしかしたら、検査等のために、回送されている途中だったのかもしれません。【Bon appétit !】 The Class D51 (D51形) is a type of 2-8-2 steam locomotive built from 1936 to 1945. The design of Class D51 was based on the earlier Class D50, introduced in 1923. A total of 1,115 D51s were built, the largest number in any single class in Japan. Early D51s were known as "Namekuji type" (or "slug").(https://en.wikipedia.org/wiki/JNR_Class_D51)

2017.11.24

閲覧総数 2883

-

21

ラオスの食卓のリス

リスの丸焼き↑(2008年11月14日、カムアン県) 今は、2008年11月14日。 今日は、サワンナケートからヴィエンチャンに向かって国道13号線を北上しています。 カムアン県でお昼になり、国道沿いの食堂へ入ります。 店の入り口にたくさんの干し肉が干してあります。 どれも鹿のような動物の肉だそうです。 鹿のような動物って何だろうと考えてみましたが思い浮かびません。 カモシカでしょうか?それとも未発見の動物? 食堂では食べられそうなものを適当に見繕って注文します。 タムマックフンと呼ばれるパパイヤサラダ、パパイヤの代わりにきゅうりを使ったタムマックテーン、鹿のような動物の肉、牛肉スープ、焼き鳥等を頼みます。 リスの丸焼もありましたが、私は見るだけにしました。【Bon appétit !】 エルサレム症候群 Manifesting in Jews and Christians alike, Jerusalem syndrome is a psychological phenomenon in which individuals experience religiously themed delusions while visiting Jerusalem. Seen as early as the Middle Ages, the syndrome is often marked by a desire to tour the city alone, an obsession(妄想が取りつくこと)with being clean, and the need to don(着る)a toga-like(古代ローマのゆったりした上着のような)white gown. It sometimes culminates(状態になる、最高点に達する)in the public delivery of a sermon.やみつきになりそう。こういうお肉をさがしてました! 鹿の骨付き背肉ステーキ用 約100g以上×2枚

2008.12.10

閲覧総数 1111

-

22

ラオスの陸稲

収穫後の陸稲↑ 稲はどこで作られるかご存知のことでしょう。 そうです、田んぼです。 では、畑で作られる稲を見かけたことはあるでしょうか? そうです、畑や山で作られる稲もあります。 これらの稲は、陸稲と呼ばれ、たいていは、もち米です。 ここラオスでも、山間部に行くと陸稲がたくさんあります。 山の急斜面に、米が実ります。 植林もできないような急斜面に植えられていることがあります。 収穫は、株を鎌で刈り取るということはしません。 手でモミを穂からそぎとり、背中に背負ったかごに入れます。 当然刈り残しもたくさんあります。 刈り残しは、動物たちの食べ物になります。 自然と共存しているラオスの陸稲です。【Bon appétit !】 形 Kata, meaning ‘form,' describes the patterned body positioning and movement exercises practiced in a number of traditional Japanese art forms. Kata are often an essential part of martial arts(格闘技)training and involve varying degrees of difficulty. While critics claim that such rote(機械的手順、決まったやり方)practice does not translate usefully into real-world situations, proponents believe these choreographed(演出された)forms create a basis for future martial arts learning.激安感謝プライス1029円サウナスーツ・フード付き

2007.10.14

閲覧総数 106

-

23

緑と赤の手旗信号 in タンザニア

赤旗と緑旗↑(2017年3月7日、ダルエスサラーム、タンザニア)駅の風景↑(2017年3月7日、ダルエスサラーム、タンザニア)踏切を列車が横切って行きます。踏切番の人が、赤旗と緑旗を持って列車を通過させています。赤旗と緑旗を持っています。そういえば、日本の踏切番の人の持っていた旗の色は何色だったでしょうか?赤だったような緑色だったような気もしますが、うろ覚えながら、白い旗だったような気がします。もし白旗であるならば、そして、タンザニアと日本が同じルールであるとの前提に立てば、写真に写っている人は踏切番ではなく、信号係りの人かもしれないと思いながら眺めていました。【Bon appétit !】 Rail transport in Tanzania is conducted by two companies (Tanzania Railways Corporation and TAZARA). On 31 March, 2015 the Tanzanian government announced it would use $14.2 billion of commercial loans to build new rail infrastructure across the country before 2021 and make the country a regional transport hub.(https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Tanzania)

2017.03.10

閲覧総数 223

-

24

C56のつらら落としとスノープロウ

スノープロウとつらら落としステイ↑(1970年2月22日、飯山、飯山線)飯山駅のC56↑(1970年2月22日、飯山、飯山線)飯山駅にC56131の引く旅客列車がやってきました。雪国のSLらしく、スノープロウを装着しています。また、アーチ形のつらら落としステイも装着しています。なお、飯山線は、国鉄日本最高積雪地点の記録を持っています。【Bon appétit !】 In 1945, the year the Pacific War ended, 7.85m of snowfall was recorded here. It is said to have been Japan’s largest snowfall of the time, with snow reportedly piling up as high as the roofs of two-story houses and allowing people to walk over power lines.(https://snowcountryblog.wordpress.com/2015/11/08/morimiyanohara-station/)

2017.06.20

閲覧総数 590

-

25

首都ドドマ全景

ドドマ全景↑(2019年4月16日、ドドマ、タンザニア)ドドマの中心部↑(2019年4月16日、ドドマ、タンザニア) 1973年に首都をドドマにすると定めたものの、その後、ドドマの街はほとんど手付かずの状態でした。 2018年になってやっと、政府の施設が少しずつダルエスサラームからドドマに移動し始めました。 とはいっても、移動先の建物は準備されていません。 各省庁は、自前で事務所を探していますが、予算がありませんので、満足な事務所は使用できず、事務を行うような環境は全く整っていない現状にあります。【Bon appétit !】 As much of the initial design never came to fruition over the past 40 years, government offices and embassies have resisted moving offices to Dodoma. As a result, many government offices remain in Dar es Salaam, which remains the commercial and the de-facto capital of Tanzania. Dodoma was envisaged as a nation building project to cement a newly post-colonial independence identity and direction in Tanzania and is similar to projects in Nigeria (Abuja), Botswana (Gaborone), Malawi (Lilongwe) and Mauritania (Nouakchott).(https://en.wikipedia.org/wiki/Dodoma)

2019.05.07

閲覧総数 232

-

26

蟹と戯れる

甲幅5cm位の蟹↑(2020年8月3日、荒川河川敷、足立区)甲幅2cm位の蟹↑(2020年8月3日、荒川河川敷、足立区)自転車に乗っていて、4匹の蟹と出会いました。だいたい赤い蟹が多いのですが、今日の4匹は1匹だけが赤で残りの3匹は黒でした。ネットで調べてみると、クロベンケイガニのようです。荒川河口から14km地点付近にいました。I saw 4 crabs on a road along a riverside of the Arakawa River, while I was cycling today.【Bon appétit !】 The Arakawa River is a 173-kilometre long river that flows through Saitama Prefecture and Tokyo. It originates on Mount Kobushi in Saitama Prefecture, and empties into Tokyo Bay. It has a total catchment area of 2,940 km2 . The river is one of Tokyo's major sources of tap water, and together with the Tone River, accounts for around 80% of Tokyo's water supply.(https://en.wikipedia.org/wiki/Arakawa_River_(Kant%C5%8D))★300円offクーポン★【国産】(百花蜜)国産純粋はちみつ 1kg [送料無料] はちみつ 蜂蜜 ハチミツ 非加熱 B価格:2598円(税込、送料無料) (2020/8/3時点)楽天で購入

2020.08.03

閲覧総数 121

-

27

C57牽引のSLクリスマストレイン

門鉄デフのC57180↑(2020年12月6日、津川駅、磐越西線)会津若松に到着したSLクリスマストレイン↑(2020年12月6日、会津若松駅、磐越西線) 「SLクリスマストレイン」が12月5日及び6日に磐越西線新津―会津若松間で運転されました。C57180が「SLばんえつ物語」用の客車を牽引しました。車内ではクリスマスの飾りつけがされ、SLクリスマストレイン絵葉書が配布されました。 SL Christmas Train was operated from Niitsu to Aizuwakamatsu on December 5 and 6, 2020. 【Bon appétit !】 Built in 1946, the SL C57 has long been loved by passengers, earning the nickname of "Kifujin" (Noble Lady) for its graceful appearance with the large driving wheels and narrow boiler. The number 180 was retired to a quiet life at Niitsu Station, an important railway location, but was then pulled out of retirement in 1999 due to popular demand. It was revived as the SL Banetsu Monogatari, running seasonally on the Ban-etsu-West Line. The 12 series rolling stock was modified for the passenger cars. Wood patterns and soft colors create an old-style atmosphere evocative of the beloved Taisho era (1912–1926).(https://www.jreast.co.jp/e/joyful/c57.html)

2020.12.09

閲覧総数 286

-

28

ユニコーンの狛犬

大宮氷川神社のユニコーン↑(2021年4月2日、さいたま市)大宮氷川神社の拝殿↑(2021年4月2日、さいたま市) 大宮氷川神社の狛犬は、本来の狛犬の形式を保っています。即ち、二つの狛犬のうち片方が獅子、もう片方が一角獣(ユニコーン)になっています。今でも、獅子とユニコーンの組み合わせの狛犬は多くの神社で見かけますが、その名の通り犬になっているものも多く見かけます。イスラエルでは、獅子はユダ族のシンボル、ユニコーンは、ヨセフ族やエフライム族のシンボルですので、日本の神社の場合は、何のシンボルなのか興味があるところです。イギリスの国章やロスチャイルド家の紋章に獅子とユニコーンが描かれています。天皇家にも獅子とユニコーンが描かれている紋章があるという説を聞いたことがあります。 The other day I found that one of Komainu or lion-dogs of Omiya Hikawa Shrine is a statue of a unicorn-like creature. Komainu consists of a pair of lion-like creatures and guards the entrance of the Shrine. Originally one of them is a lion and the other is a unicorn in the case of Japan. I wonder if a pair of lion and unicorn has a symbolic meanings or not.【Bon appétit !】 In heraldry(紋章学)the unicorn is best known as a symbol of Scotland: the unicorn was believed to be the natural enemy of the lion – a symbol that the English royals had adopted, and since the 1707 union of England and Scotland, the royal arms of the United Kingdom have been supported by a unicorn along with an English lion. Two versions of the royal arms exist: that used in Scotland gives more emphasis to the Scottish elements, placing the unicorn on the left and giving it a crown, whereas the version used in England and elsewhere gives the English elements more prominence.(https://en.wikipedia.org/wiki/Unicorn)

2021.04.06

閲覧総数 1951

-

29

大賀ハス(古代ハス)2,000年前の蓮

大賀ハス↑↓(2021年9月18日、高尾山、東京都) ハスの花が咲いていました。ハスの季節は過ぎていますが、高尾山薬王院の人の話では、今年は、ハスの成長が遅かったということです。今咲いている花が今年最期になるそうです。 この蓮の花は、なんと、大賀ハス(古代ハス)ということです。2,000年前の種から発芽したハスの子孫です。高尾山に大賀ハスが咲いているとは、全く知りませんでしたので、余計に嬉しく思いました。 The photos show one of the oldest varieties of lotus flowers. It is believed to be over 2000 years old. The variety was discovered by Dr Ichiro Oga during an archaeological dig in 1951 in Japan.【Bon appétit !】 In the 1950s a botanist and lotus specialist, Dr. Oga, led a local citizens’ excavation project during which a schoolchild unearthed the first lotus seed. The dig was extended and two more seeds were discovered. Dr. Oga successfully grew a lotus from one of the seeds. The boats associated with the site were conclusively dated to the Yayoi era, about 2000 years ago and the Oga lotus was lauded as “the world’s oldest flower” in the international press.(https://en.japantravel.com/blog/discovering-the-oga-lotus/67304)

2021.09.20

閲覧総数 393

-

30

山北鉄道公園のD52は動態保存

保存されているD52↑(2021年12月4日、山北町、神奈川県)現役同様の保存状態↑(2021年12月4日、山北鉄道公園) 御殿場線の山北駅の横にある山北鉄道公園に、D52 70が静態保存されています。昭和43年まで、御殿場線で活躍していた蒸気機関車です。 なんと、このD52が圧縮空気の作用で動くそうです。実際に動いている所は見ることはできませんでしたが、機関車自体は、きれいに磨かれ、現役の機関車同様の保存状態となっていました。 いつの日か、圧縮空気ではなく、本当の蒸気で動くように整備して、御殿場線を走ってもらいたいものです。 At Yamakita Railway Park in Yamakita Town, Kanagawa, D52 70 is preserved for display. They say that it moves with a help of compressed air. Yamakita town once was a base or a foothold in the Tokaido Main Railway Line for crossing over Mt. Hakone area. D52 type steam locomotive was the strongest steam locomotive and played an important role for trains to climb Mt. Hakone area.【Bon appétit !】 The present-day Gotemba Line was built as part of the original route of the Tōkaidō Main Line connecting Tokyo with Osaka. The portion between Kōzu and Numazu was opened on February 1, 1889. The line took an indirect route between Kōzu and Numazu in order to avoid the Hakone Mountains, which affected the potential journey time between Tokyo and Osaka.(https://en.wikipedia.org/wiki/Gotemba_Line)

2021.12.06

閲覧総数 500

-

31

EF56 EF57 蕨-南浦和間

写真は、1968年(昭和43年)2-3月に、蕨-南浦和間で撮ったものです。 EF56は、1937年(昭和12年)から製造された直流用電気機関車です。パンタグラフが中央寄りに設置された独特の形態をしています。EF56は、暖房用の蒸気発生装置を追加して冬季の暖房車の連結を不要とした画期的な形式です。写真のEF56は、EF56形最後の12号機です。13号機として製作されていた車両は、電動機の出力を増強し、EF57形(EF57 1)とされました。写真のEF5612を含む5両は、1969年(昭和44年)にEF59に改造され、山陽本線急勾配区間「瀬野八」補機として活躍しました。残りの車両はEF58形の転入に伴い、1975年(昭和50年)に全車廃車されました。 EF57は、1941年(昭和16年)に2号機が登場し、1号機を含めて15両が製造されました。1949年(昭和24年)の東海道本線静岡地区の電化の際に、2号機以降はパンタグラフが車体端から極端に突き出した独特の形態となりました。【Bon appétit !】 The Class EF57 of 2-C+C-2 wheel arrangement DC electric locomotives was a development of the previous JNR Class EF56. 15 Class EF57s were built between 1939 and 1943. Introduced on Tokaido Line passenger services, they were seen at the head of expresses such as the Tsubame, complete with train headboard mounted precariously on the front of the cab decks. With the introduction of the newer semi-streamlined Class EF58s on Tokaido Line services, the EF57s were transferred to the Tohoku Main Line. At the same time, their steam-heating boilers were removed and replaced by electric-heating generators. The class remained in use on long-distance express trains on the Tohoku Main Line until the 1970s.(https://en.wikipedia.org/wiki/JNR_Class_EF57)

2025.04.11

閲覧総数 1024

-

32

見沼の桜 ピークは過ぎましたが、まだまだ見ごろの桜もあります

写真は、2025年4月12日の見沼代用水東縁付近の様子です。 Photos show the cherry blossoms in Minuma area, Saitama City on April 25, 2025. 桜の写真3枚は、ソメイヨシノです。見沼代用水東縁、西縁に沿って総延長20kmを超えて2,000本ほどのソメイヨシノが延々と連なり花を咲かせます。桜の下を散策できる日本一の桜回廊です。道路には、桜の花びらが敷き詰められ、葉桜になっている桜もありますが、まだ満開の桜もあります。 真っ赤な花の写真は、見た目、西洋つつじのような気がしますが、正体はわかりません。今度見かけたらよく見てみようと思います。 黄色い花の写真は、芝川河岸の菜の花です。延々と続いていました。【Bon appétit !】 The longest walking path under cherry blossom trees is in Saitama city. There are many beautiful cherry blossom spots throughout the country, but this is the only place where you can walk under cherry blossoms for over 20 kilometers. The cherry blossom trees were planted in the 18th century when the canal of Minuma was developed. There are many kinds of cherry blossom trees in the region, so you can enjoy the bloom for longer period of time as compared with other spots.(https://newurawafilm.com/cherryblossom/)

2025.04.13

閲覧総数 385

-

33

これが東ティモール料理か?

ご飯に魚等↑(2013年11月19日、ディリ、Timor-Leste) 今日(2013年11月19日)の昼食は、知人が「カレーの店に行こう!」と言うので、カレーの店に行くこととなりました。 写真はその店で食べた料理です。 右下の赤いものは、確かに唐辛子が入っていて辛かったです。 左下のパンノキはカレーの様な汁の中に入っていますが、全くカレーの味はしません。 結局、どこがカレーなのかわからずじまいです。 今もって不思議です。 お店の外観は、すだれ様のものが吊さがっていて、食堂と知らなければ気付かずに通り過ぎてしまうような感じの店でした。【Bon appétit !】 The Timor-Leste Petroleum Fund was established in 2005, and by 2011 it had reached a worth of US$8.7 billion. East Timor is labelled by the International Monetary Fund as the "most oil-dependent economy in the world". The Petroleum Fund pays for nearly all of the government's annual budget, which has increased from $70 million in 2004 to $1.3 billion in 2011, with a $1.8 billion proposal for 2012.

2013.11.19

閲覧総数 535