テーマ: ★☆沖縄☆★(2846)

カテゴリ: 心のふるさと「沖縄」

<異文化と異端視>

着任して直ぐに上司の部屋に呼び出された。最初から叱責だ。頷けるものもあるが、頷けないことも多い。それが感情を露わにし、顔面が痙攣するほどの怒りよう。こんな人は初めて。論理的に諭されるのならまだしも、連日烈火のごとく逆上する上司。誰にも相談出来ず、私は死を覚悟した。職場の橋の上から下の沼に飛び込もう。さほどの深さはないが、そこはハブの住処だと聞いた。

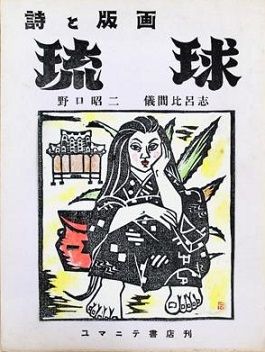

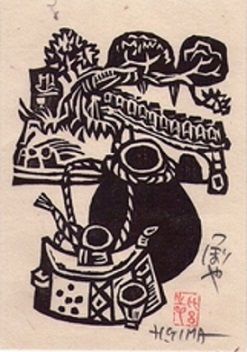

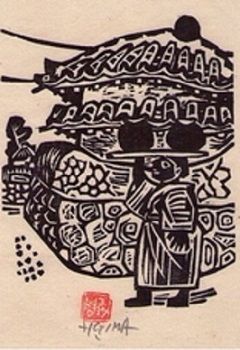

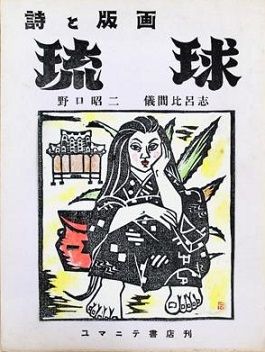

だが私は死なずに済んだ。私を救ったものの一つが詩を書くこと。きっと精神状態が極限まで追い込まれたことで、25年ぶりに私の詩心を蘇らせたのだろう。もう一つは走ること。職場で走る仲間を得たことだ。これもその後の生き方を左右する大きな要素になった。そして沖縄を知るため、猛烈な勢いで資料を読み漁った。沖縄の歴史、文化、地理、風土、政治、芸術、文学などあらゆる分野だ。

上司は大都会の機関で実績を上げ、自信を抱いていたのだろう。ところが沖縄は本土とは何もかもが違う。人情、言葉、考え方、文化、仕事の進め方などのすべてに亘って。それらの異質なものに出会って、相当まごついたのだと思う。これまで自分が通った道とはまるきり違って思い通りにはならない。そこで新入りの若い管理職を怒りの対象にしたのではないか。彼は沖縄の文化を見下していたが私は逆だった。

一方、うちなんちゅ(沖縄人)には深い絶望があった。華やかな琉球王朝の繁栄。それを破ったのは慶長19年(1609年)の薩摩藩の侵攻だ。沖縄本島とその周辺の島々を統一し、中国の柵封体制に入って日本、中国、東南アジアの国々と手広く交易して来た王国が、その時以来実質的に薩摩藩の支配下に置かれ、富を収奪され続けて来たのだから。その事実が中国に知れたら、事実上貿易は不可能だったろう。

明治4年(1871年)、本土では廃藩置県が断行されたが、逆に沖縄ではその翌年に「琉球藩」を置いて、日本政府の管理下にあることを世界に示した。沖縄県が置かれたのは明治27年(1894年)。この時以来元琉球王は東京住まいを強いられ、沖縄の日本化が急速に進む。これがいわゆる「琉球処分」だ。中には密出国して中国に助けを求めた旧士族もいたが、既に中国には沖縄を助ける力はなかった。

第二次世界大戦で大きな被害を被った沖縄は、戦後米軍の統治下に入る。これがいわゆる「琉球政府」で昭和47年(1972年)まで続く。昭和28年(1953年)奄美諸島の一部が日本復帰を果たすと、沖縄の人々の本土復帰への願いは一層強まった。昭和43年(1968年)、屋良朝苗氏が初代の公選行政主席として選出。氏はその後初代の沖縄県知事に就任。昭和47年(1972年)日本復帰。

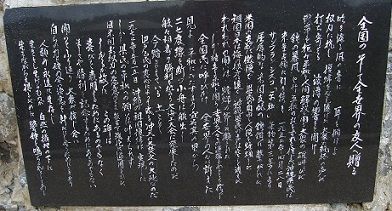

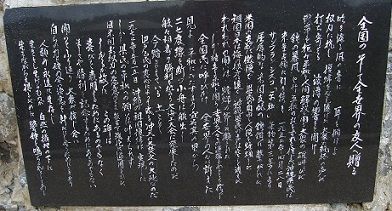

<沖縄本島最北端の辺戸岬にある「本土復帰闘争碑」碑文>

考えて見れば、沖縄の歴史は「抑圧の歴史」とも言える。薩摩藩、日本政府、そして米軍政府、再び日本の支配下となった。私が沖縄に赴任した年は、復帰から既に27年経っていたが、本土との格差は大きかった。県民所得、離婚率、犯罪率、就職率など、沖縄は国内で最低レベルにあった。だから内地人に倒する敵意は強く、うちなー口(方言)でそっと不平を言う人もいたのだ。

<続く>

着任して直ぐに上司の部屋に呼び出された。最初から叱責だ。頷けるものもあるが、頷けないことも多い。それが感情を露わにし、顔面が痙攣するほどの怒りよう。こんな人は初めて。論理的に諭されるのならまだしも、連日烈火のごとく逆上する上司。誰にも相談出来ず、私は死を覚悟した。職場の橋の上から下の沼に飛び込もう。さほどの深さはないが、そこはハブの住処だと聞いた。

だが私は死なずに済んだ。私を救ったものの一つが詩を書くこと。きっと精神状態が極限まで追い込まれたことで、25年ぶりに私の詩心を蘇らせたのだろう。もう一つは走ること。職場で走る仲間を得たことだ。これもその後の生き方を左右する大きな要素になった。そして沖縄を知るため、猛烈な勢いで資料を読み漁った。沖縄の歴史、文化、地理、風土、政治、芸術、文学などあらゆる分野だ。

上司は大都会の機関で実績を上げ、自信を抱いていたのだろう。ところが沖縄は本土とは何もかもが違う。人情、言葉、考え方、文化、仕事の進め方などのすべてに亘って。それらの異質なものに出会って、相当まごついたのだと思う。これまで自分が通った道とはまるきり違って思い通りにはならない。そこで新入りの若い管理職を怒りの対象にしたのではないか。彼は沖縄の文化を見下していたが私は逆だった。

一方、うちなんちゅ(沖縄人)には深い絶望があった。華やかな琉球王朝の繁栄。それを破ったのは慶長19年(1609年)の薩摩藩の侵攻だ。沖縄本島とその周辺の島々を統一し、中国の柵封体制に入って日本、中国、東南アジアの国々と手広く交易して来た王国が、その時以来実質的に薩摩藩の支配下に置かれ、富を収奪され続けて来たのだから。その事実が中国に知れたら、事実上貿易は不可能だったろう。

明治4年(1871年)、本土では廃藩置県が断行されたが、逆に沖縄ではその翌年に「琉球藩」を置いて、日本政府の管理下にあることを世界に示した。沖縄県が置かれたのは明治27年(1894年)。この時以来元琉球王は東京住まいを強いられ、沖縄の日本化が急速に進む。これがいわゆる「琉球処分」だ。中には密出国して中国に助けを求めた旧士族もいたが、既に中国には沖縄を助ける力はなかった。

第二次世界大戦で大きな被害を被った沖縄は、戦後米軍の統治下に入る。これがいわゆる「琉球政府」で昭和47年(1972年)まで続く。昭和28年(1953年)奄美諸島の一部が日本復帰を果たすと、沖縄の人々の本土復帰への願いは一層強まった。昭和43年(1968年)、屋良朝苗氏が初代の公選行政主席として選出。氏はその後初代の沖縄県知事に就任。昭和47年(1972年)日本復帰。

<沖縄本島最北端の辺戸岬にある「本土復帰闘争碑」碑文>

考えて見れば、沖縄の歴史は「抑圧の歴史」とも言える。薩摩藩、日本政府、そして米軍政府、再び日本の支配下となった。私が沖縄に赴任した年は、復帰から既に27年経っていたが、本土との格差は大きかった。県民所得、離婚率、犯罪率、就職率など、沖縄は国内で最低レベルにあった。だから内地人に倒する敵意は強く、うちなー口(方言)でそっと不平を言う人もいたのだ。

<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[心のふるさと「沖縄」] カテゴリの最新記事

-

わたしと沖縄と朝ドラの話 2022.04.13

-

おきなわ補遺編 その6 2021.12.30 コメント(2)

-

おきなわ補遺編 その5 2021.12.28 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.