テーマ: ★☆沖縄☆★(2846)

カテゴリ: 心のふるさと「沖縄」

~暮らしと祈り その1~

沖縄に来て驚いたことはたくさんあるが、宗教もそのうちの一つ。住まいの身近にも、それを窺わせるものがあった。たとえば「カー」(泉)だったり、フィージャー(樋川)だったり、御嶽(うたき)だったり、拝所(うがんじゅ)だった。ガジュマルの大木や大きな岩や、洞穴などが信仰の対象であることが分かった。まさに原始神道そのもの。内地では失われたものが、沖縄には色濃く残っていると直感した。

浦添ようどれ

ある時、浦添城跡を訪ねてビックリ。ここは第二琉球王朝初期の王都で、崖の中腹の「ようどれ」は王家の風葬墓だ。この山頂から白衣を着た老婆が海に向かって手を合わせていた。沖縄では昔から海の彼方に「ニライカナイ」と言う極楽があると信じられて来た。まさにその信仰を見た思いだった。それからの私はバイクに乗り、地図を片手に沖縄の聖地巡りを始めた。怖いもの見たさとも言える。

勝連城

勝連城

数年前のこと「琉球王国のグスク及び関連遺産」が世界遺産に登録された。グスク(城)は、首里城、中城城、座喜味城、勝連城、今帰仁城の5つ。最後の2つは地方の豪族が建てた城だが、そのほとんどが大戦で破壊され、その後再建されたもの。首里城内の園比屋武(そのびやん)御嶽と斎場(せいふぁ)御嶽は共に王朝の聖地。玉陵(たまうどん)は第二琉球王朝の王墓。識名園は王の別荘で中国の柵封使をもてなした。

今帰仁城

私はすべてを訪ねているが、識名園だけは1度しか行っていない。さて沖縄のグスクは内地の城と同一ではない。民俗学者の仲松弥秋(元琉球大学教授)によれば、城の他に、砦、墓、御嶽、古い集落跡などのケースがある由。そして大きな城には必ず御嶽と井戸があり、付近に風葬墓があるケースが多い。王は神と共に戦っていたのだ。私は40近くの城や御嶽などの聖地を訪ね、とても貴重な体験をした。

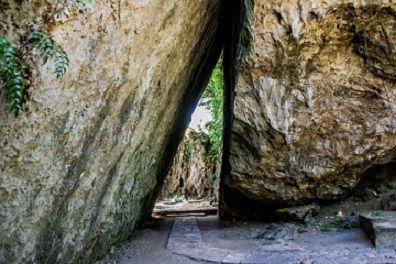

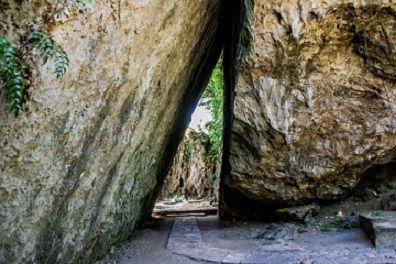

斎場御嶽

斎場御嶽

御嶽(うたき)は名前が示すように、本来は山上の聖地だったのだろう。高い山の上に神が降臨すると言うのは、北方民族共通の信仰だ。沖縄のちょっとした高地には大抵御嶽があり、拝所(うがんじゅ)として香炉が置かれるケースもある。さて知念半島の先端部にある斎場御嶽(上)は琉球王朝随一の聖地で、琉球神話起源の久高島をこの岩の先から遥拝していた。薩摩藩に渡航を禁じられていたためだ。

左上は久高島の最大の聖地であるフボー御嶽。フボーとはクバが変化したもので、かつて12年に1度の神行事「イザイホー」が行われた。右は神事を司る祝女(のろ)。祝詞(のりと)と語源は同一だろう。琉球王朝時代は王の血族である聞得大君(きこえおおぎみ)がノロの頂点として、王朝の神事を司っていた。古代の卑弥呼と男弟との関係、天皇と斎宮の関係にあり、勾玉を首にかけていた。<続く>

沖縄に来て驚いたことはたくさんあるが、宗教もそのうちの一つ。住まいの身近にも、それを窺わせるものがあった。たとえば「カー」(泉)だったり、フィージャー(樋川)だったり、御嶽(うたき)だったり、拝所(うがんじゅ)だった。ガジュマルの大木や大きな岩や、洞穴などが信仰の対象であることが分かった。まさに原始神道そのもの。内地では失われたものが、沖縄には色濃く残っていると直感した。

浦添ようどれ

ある時、浦添城跡を訪ねてビックリ。ここは第二琉球王朝初期の王都で、崖の中腹の「ようどれ」は王家の風葬墓だ。この山頂から白衣を着た老婆が海に向かって手を合わせていた。沖縄では昔から海の彼方に「ニライカナイ」と言う極楽があると信じられて来た。まさにその信仰を見た思いだった。それからの私はバイクに乗り、地図を片手に沖縄の聖地巡りを始めた。怖いもの見たさとも言える。

勝連城

勝連城数年前のこと「琉球王国のグスク及び関連遺産」が世界遺産に登録された。グスク(城)は、首里城、中城城、座喜味城、勝連城、今帰仁城の5つ。最後の2つは地方の豪族が建てた城だが、そのほとんどが大戦で破壊され、その後再建されたもの。首里城内の園比屋武(そのびやん)御嶽と斎場(せいふぁ)御嶽は共に王朝の聖地。玉陵(たまうどん)は第二琉球王朝の王墓。識名園は王の別荘で中国の柵封使をもてなした。

今帰仁城

私はすべてを訪ねているが、識名園だけは1度しか行っていない。さて沖縄のグスクは内地の城と同一ではない。民俗学者の仲松弥秋(元琉球大学教授)によれば、城の他に、砦、墓、御嶽、古い集落跡などのケースがある由。そして大きな城には必ず御嶽と井戸があり、付近に風葬墓があるケースが多い。王は神と共に戦っていたのだ。私は40近くの城や御嶽などの聖地を訪ね、とても貴重な体験をした。

斎場御嶽

斎場御嶽御嶽(うたき)は名前が示すように、本来は山上の聖地だったのだろう。高い山の上に神が降臨すると言うのは、北方民族共通の信仰だ。沖縄のちょっとした高地には大抵御嶽があり、拝所(うがんじゅ)として香炉が置かれるケースもある。さて知念半島の先端部にある斎場御嶽(上)は琉球王朝随一の聖地で、琉球神話起源の久高島をこの岩の先から遥拝していた。薩摩藩に渡航を禁じられていたためだ。

左上は久高島の最大の聖地であるフボー御嶽。フボーとはクバが変化したもので、かつて12年に1度の神行事「イザイホー」が行われた。右は神事を司る祝女(のろ)。祝詞(のりと)と語源は同一だろう。琉球王朝時代は王の血族である聞得大君(きこえおおぎみ)がノロの頂点として、王朝の神事を司っていた。古代の卑弥呼と男弟との関係、天皇と斎宮の関係にあり、勾玉を首にかけていた。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[心のふるさと「沖縄」] カテゴリの最新記事

-

わたしと沖縄と朝ドラの話 2022.04.13

-

おきなわ補遺編 その6 2021.12.30 コメント(2)

-

おきなわ補遺編 その5 2021.12.28 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.