テーマ: ブログは文学たりえるのか(74)

カテゴリ: 文学

~捨てたもの・出会ったもの そして源流から支流へ~

沖縄に赴任する前、青年時代までに書いた詩を全て捨てた。これからは2,3年ごとに転勤することになる。いつまでも過去に拘ってはいけないと思ってのことだった。だが今になると惜しいことをしたと思う。感受性が強かった時期に書いた詩は尊く、二度と書けないものだったからだ。だが不思議なことが私に起きた。何と25年ぶりに詩が書けたのだ。これには自分でも驚いた。

書けた理由は分かっている。「内地」と異なる風景や文化や歴史。沖縄では有数の詩人が部下で彼の詩を読んだこと。そして上司による連日のパワハラ。それらの異常な感情が私に奇跡をもたらしたのだ。神様は「死」の代わりに「詩」をくれたと思った。だが魂を込めて発行した2冊の詩集は、家族の誰にも受け入れられなかった。妻などは「お父さんの詩はインチキだ」とまで言い切った。レ・ミゼラブル。

気になっていた「寒中見舞い」を出し切り、ついでに大掃除をした。それで気持ちの整理が出来た。その夜つくば時代の同僚Tさんから電話があった。私が出したハガキの文章が気がかりだったと、20分以上話した。奥様が2年前病気で倒れ、今は自宅で介護生活を送っている由。お世話してるのは娘さんと彼。それは初耳だった。そして次の言葉にはもっと驚いた。

私の辞職時の挨拶状の「職辞して春風(しゅんぷう)われのものとなる」の句を覚えていたのだ。19年前に私が詠んだ俳句。さらに沖縄で発行した2冊の詩集のことも。それはもう30年前の話で「それなのになぜ」と考えて、理由が分かった。彼は京大の文学部卒。きっと日本文学専攻だったはず。家族すら見捨てた私の魂を、まだ忘れず覚えていてくれた人がいたとは。彼の長く篤い友情に感謝だ。

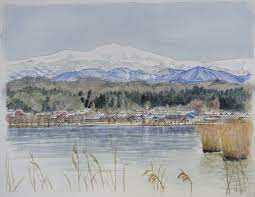

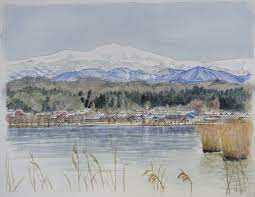

白山

白山

北陸勤務時代に「俳句紛い」を千句近く作った話は既に書いた。侘しい単身赴任の私のために、ランニング仲間がホームページを作ってくれたのだ。メニューは日記、俳句、歴史のコーナーと「掲示板」。それを毎日更新していた。足を傷めて走れなかった時期で、私は早朝に散歩しながら五七五を口ずさんだ。そのノートをある時に捨てた。断捨離の際、もう役に立たないと判断し、処分したのだ。

クロユリ

白山登山の最中にも120句は詠んだ。今にして思えばいかにも勿体ない話。俳句になってなくても、そこには北陸の自然と風景が描かれていた。つまり俳句の素材になり得たのだ。「偽物」から「本物」へと詠み直すことも可能だったのにと、悔やんでももう遅い。私が覚えているのはわずか2つ3つ。

春霞白山姫を虜にす。 (はるがすみしらやまひめをとりこにす)

白山神社の祭神は白山比売という女神だが「め」は口編に羊。季語は春霞で一応俳句になっている。

観音のマリアに紛う姿かな (かんのんのマリアにまごうすがたかな)

墓地の観音の後ろ姿がマリア様に見えた。これが私が粗製乱造した無季語のインチキ俳句の典型。

奥つ城の六字名号加賀は春 (おくつきのろくじみょうごうかがははる)

兼六園の桜と金沢城

兼六園の桜と金沢城

最後の句は当時の風景を思い出して4年前に詠んだ作品。「奥つ城」はお墓のこと。「六字名号」は南無阿弥陀仏のこと。加賀国(石川県)はかつて一向宗(浄土真宗の一派)の宗徒が一世紀以上に亘って支配した時期があり、墓地のほとんどがその宗派で埋め尽くされ、墓はすべてが西を向き「南無阿弥陀仏」と名号が刻まれている。捨てたノートには「俳句の素」がたくさんあったのだ。

ブルーベリー

若いころの下宿先で、T大学博士課程の人が私に言った。大学でこんなのを聞いたと。「雨が降る日は天気が悪い悪いはずだよ雨が降る」。おいおい本気なのかよ。大学院でそんな話をしてるとは。そんなのは俺でも作れると、聞いた夜に100ほどの戯れ歌を詠んだ。だが今になって調べると、それは狂歌の類のようで、それも色んな形や呼び名があると分かった。

立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花

太平の眠気を覚ます上喜撰たった四杯で夜も眠れず

(注)「上喜撰」(お茶の高級種)を「蒸気船」にかけた掛け言葉。「太平を泰平と、眠気を眠りと」詠むのは明治期に入ってから。馴染みがない元歌は幕末の資料に残っているそうだ。

散切り頭を叩いて見れば文明開化の音がする

それらを三味線などの音曲に載せて歌ったのを「都々逸」(どどいつ=左)と呼び、幕末の志士である高杉晋作が愛したそうだ。また坂本竜馬(右)は狂歌の先頭に五文字を加える「五字冠り」(ごじかむり)を愛した由。竜馬が詠んだのが以下の歌。

世の人は我を何とも笑わば笑え我なすことは我のみぞ知る

いかにも竜馬らしい磊落(らいらく=こだわりのないこと)さではないか。

しかし日本の短文学は凄い。和歌(短歌)が時代と共に連歌(れんが)や俳諧(はいかい)となり、そこからさらに川柳、狂歌、近代俳句などが派生した。戦後「第二芸術論」で桑原武夫が近代俳句など短詩型文学を批判したが、歌壇や俳壇からの反論が相次いだ。無論正岡子規の流儀を忠実に守る派もある一方で、様々な試みもなされていると私は認識している。今日は話があちこち飛んだが、お許しあれ。

<続く>

沖縄に赴任する前、青年時代までに書いた詩を全て捨てた。これからは2,3年ごとに転勤することになる。いつまでも過去に拘ってはいけないと思ってのことだった。だが今になると惜しいことをしたと思う。感受性が強かった時期に書いた詩は尊く、二度と書けないものだったからだ。だが不思議なことが私に起きた。何と25年ぶりに詩が書けたのだ。これには自分でも驚いた。

書けた理由は分かっている。「内地」と異なる風景や文化や歴史。沖縄では有数の詩人が部下で彼の詩を読んだこと。そして上司による連日のパワハラ。それらの異常な感情が私に奇跡をもたらしたのだ。神様は「死」の代わりに「詩」をくれたと思った。だが魂を込めて発行した2冊の詩集は、家族の誰にも受け入れられなかった。妻などは「お父さんの詩はインチキだ」とまで言い切った。レ・ミゼラブル。

気になっていた「寒中見舞い」を出し切り、ついでに大掃除をした。それで気持ちの整理が出来た。その夜つくば時代の同僚Tさんから電話があった。私が出したハガキの文章が気がかりだったと、20分以上話した。奥様が2年前病気で倒れ、今は自宅で介護生活を送っている由。お世話してるのは娘さんと彼。それは初耳だった。そして次の言葉にはもっと驚いた。

私の辞職時の挨拶状の「職辞して春風(しゅんぷう)われのものとなる」の句を覚えていたのだ。19年前に私が詠んだ俳句。さらに沖縄で発行した2冊の詩集のことも。それはもう30年前の話で「それなのになぜ」と考えて、理由が分かった。彼は京大の文学部卒。きっと日本文学専攻だったはず。家族すら見捨てた私の魂を、まだ忘れず覚えていてくれた人がいたとは。彼の長く篤い友情に感謝だ。

白山

白山北陸勤務時代に「俳句紛い」を千句近く作った話は既に書いた。侘しい単身赴任の私のために、ランニング仲間がホームページを作ってくれたのだ。メニューは日記、俳句、歴史のコーナーと「掲示板」。それを毎日更新していた。足を傷めて走れなかった時期で、私は早朝に散歩しながら五七五を口ずさんだ。そのノートをある時に捨てた。断捨離の際、もう役に立たないと判断し、処分したのだ。

クロユリ

白山登山の最中にも120句は詠んだ。今にして思えばいかにも勿体ない話。俳句になってなくても、そこには北陸の自然と風景が描かれていた。つまり俳句の素材になり得たのだ。「偽物」から「本物」へと詠み直すことも可能だったのにと、悔やんでももう遅い。私が覚えているのはわずか2つ3つ。

春霞白山姫を虜にす。 (はるがすみしらやまひめをとりこにす)

白山神社の祭神は白山比売という女神だが「め」は口編に羊。季語は春霞で一応俳句になっている。

観音のマリアに紛う姿かな (かんのんのマリアにまごうすがたかな)

墓地の観音の後ろ姿がマリア様に見えた。これが私が粗製乱造した無季語のインチキ俳句の典型。

奥つ城の六字名号加賀は春 (おくつきのろくじみょうごうかがははる)

兼六園の桜と金沢城

兼六園の桜と金沢城最後の句は当時の風景を思い出して4年前に詠んだ作品。「奥つ城」はお墓のこと。「六字名号」は南無阿弥陀仏のこと。加賀国(石川県)はかつて一向宗(浄土真宗の一派)の宗徒が一世紀以上に亘って支配した時期があり、墓地のほとんどがその宗派で埋め尽くされ、墓はすべてが西を向き「南無阿弥陀仏」と名号が刻まれている。捨てたノートには「俳句の素」がたくさんあったのだ。

ブルーベリー

若いころの下宿先で、T大学博士課程の人が私に言った。大学でこんなのを聞いたと。「雨が降る日は天気が悪い悪いはずだよ雨が降る」。おいおい本気なのかよ。大学院でそんな話をしてるとは。そんなのは俺でも作れると、聞いた夜に100ほどの戯れ歌を詠んだ。だが今になって調べると、それは狂歌の類のようで、それも色んな形や呼び名があると分かった。

立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花

太平の眠気を覚ます上喜撰たった四杯で夜も眠れず

(注)「上喜撰」(お茶の高級種)を「蒸気船」にかけた掛け言葉。「太平を泰平と、眠気を眠りと」詠むのは明治期に入ってから。馴染みがない元歌は幕末の資料に残っているそうだ。

散切り頭を叩いて見れば文明開化の音がする

それらを三味線などの音曲に載せて歌ったのを「都々逸」(どどいつ=左)と呼び、幕末の志士である高杉晋作が愛したそうだ。また坂本竜馬(右)は狂歌の先頭に五文字を加える「五字冠り」(ごじかむり)を愛した由。竜馬が詠んだのが以下の歌。

世の人は我を何とも笑わば笑え我なすことは我のみぞ知る

いかにも竜馬らしい磊落(らいらく=こだわりのないこと)さではないか。

しかし日本の短文学は凄い。和歌(短歌)が時代と共に連歌(れんが)や俳諧(はいかい)となり、そこからさらに川柳、狂歌、近代俳句などが派生した。戦後「第二芸術論」で桑原武夫が近代俳句など短詩型文学を批判したが、歌壇や俳壇からの反論が相次いだ。無論正岡子規の流儀を忠実に守る派もある一方で、様々な試みもなされていると私は認識している。今日は話があちこち飛んだが、お許しあれ。

<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[文学] カテゴリの最新記事

-

文学へのトリガー(8) 2022.01.20 コメント(2)

-

文学へのトリガー(7) 2022.01.19 コメント(4)

-

文学へのトリガー(5) 2022.01.16

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.