全711件 (711件中 1-50件目)

-

トランプ大統領 CIAをリストラ 追記

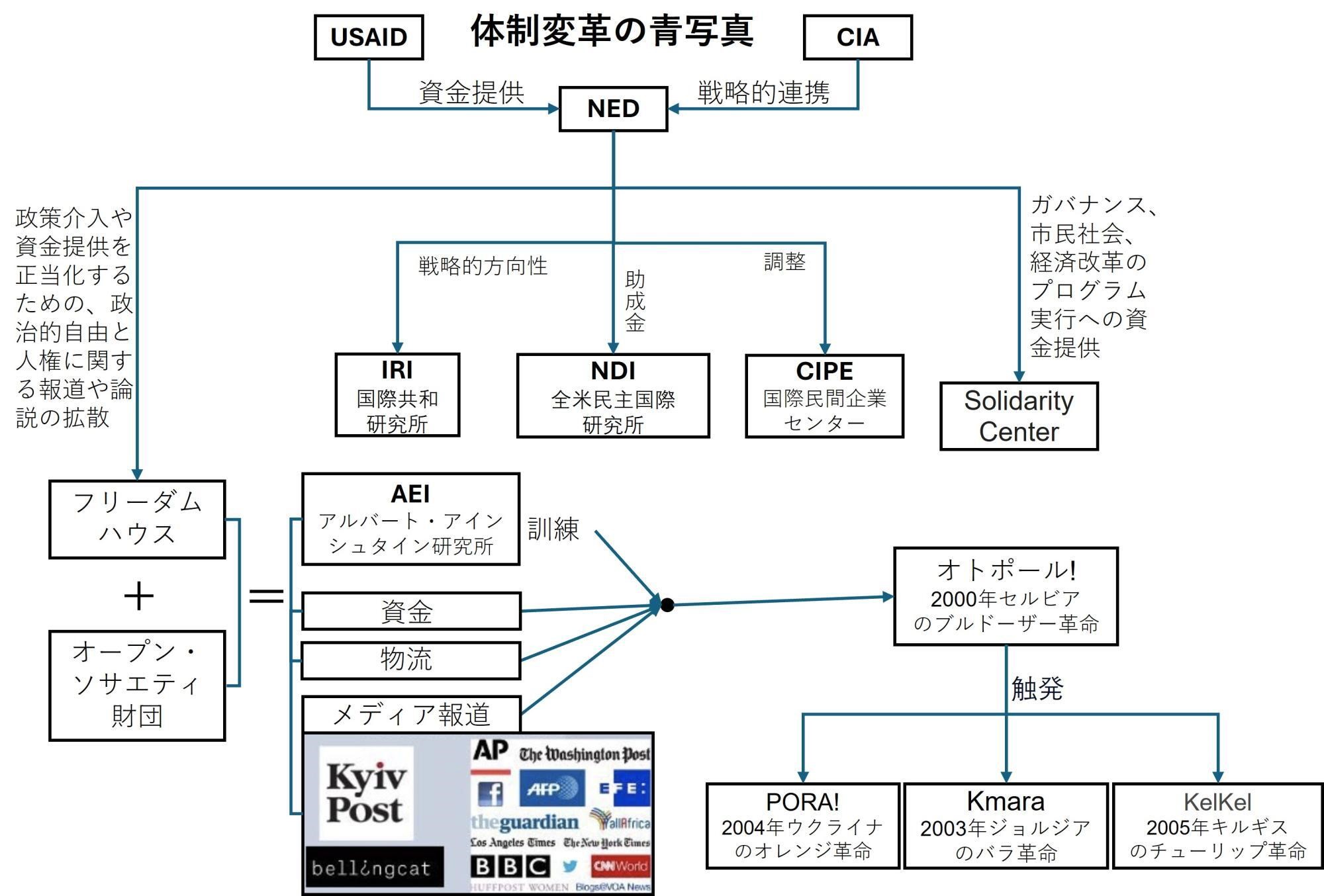

この間、強引に進められているトランプ政権の政策。パレスティナ・ガザ地区をめぐる問題への発言・対応など許しがたいものがほとんどだといっていい。 しかしながら、彼の政策の中で強く支持したいと思える内容が一部ある。それはCIA(中央情報局)の「リストラ」(事実上の「解体」?)である。長年にわたって同組織は「反米的」とみた世界各地の政権・国家に対して内政干渉やクーデタ支援を行ってきた。この組織の暗躍によって内戦・クーデタや戦争など大きな混乱が引き起こされ、たくさんの命が失われた国・地域の例は枚挙にいとまがない。世界各地域の平和にとって、まき散らしてきた害悪には計り知れないものがある。 もっとも、「米国家機関による他国への内政干渉」は表向き許されないため、CIAは「ひそかに工作」をしていたわけだ。ところが、1983年以降は「他国の民主化を支援する」ことを名目にレーガンが設立した「準非政府機関」であるNED(全米民主主義基金)を通して、反政府活動を行う運動団体への資金援助や運動のレクチャー、当該国ジャーナリストの訓練(報道のコントロール)という形でおおっぴらに「内政干渉」を継続してきた。 このようなCIAやNEDという組織の活動内容については遠藤誉がNEDのHP上で公開されている「米国国家予算の動き」を丁寧に追跡・検証しており、拙ブログの過去記事でも紹介した。 ただ気になるのは、大手報道機関がこのような事実を流さないだけでなく、USAID(アメリカ合衆国国際開発庁)の解体問題について極めて一面的な報道をしていることだ。簡潔に言えば、世界各地で「人道支援」を行っている中心機関「USAID」の解体はとんでもなく犯罪的な所業だ、というわけである。 確かに「純粋な人道支援」が活動の中にあれば継続していくべきだろう(註)。しかしながら、少なくとも「上記NEDへの資金提供を行ってきた組織がUSAIDである」という事実は押さえたうえで、政策の批判を行うべきではないか。 遠藤誉が2月12日の記事で、この問題について論じているので、引用しておきたい。 「トランプ大統領は就任直後、イーロン・マスクDOGE(政府効率化省)長官に命じてUSAID(アメリカ合衆国国際開発庁)の徹底調査をさせている。事実上のUSAID解体だ。」「USAIDはNED(全米民主主義基金)を財政的に支えている組織で、USAIDが解体されればNEDの活動は瓦解する。」「アメリカのMediumという、Twitterの共同創設者であるエヴァン・ウィリアムズ氏が創設したプラットフォームには、衝撃的な図表が載っている。」「これを日本人にとって、より分かりやすくするために和訳した上で、多少の工夫をした図表を作成した。」 「NEDに関して、図表ではCIAだけでなく、USAIDが大きく関係していることが明示してある。CIAはNEDと『戦略的連携』をしているが、財政的支援はUSAIDがしていることが示してある。筆者はコラムでも拙著でも、何度も『米議会を通して連邦政府から財政的支援を受けている』と書いてきたのだが、その具体的な組織がUSAIDだったことになる。」 「トランプはNEDがコントロールする社会認識と政府構造をまとめてDeep State(ディープステート、闇の政府)とみなしている。日本では、あまりにマインド・コントロールされてしまっているために、トランプの主張あるいはNEDの暗躍を論じる者を、陰謀論とか陰謀論者と片付けて、真に思考すること避ける(思考停止する)傾向にある。思考を避けるのは、『人間であることを避けるに等しい』と言っても過言ではないだろう。」 引用は以上。 さて、2月16日のサンデーモーニングにおける扱いも一面的報道の典型だった。「世界各地で人道支援を行っている中心機関USAIDの解体はとんでもない」、「Deep State(ディープステート、闇の政府)というのは陰謀論だ」というわけである。 しかしながら、陰謀論という一言だけでUSAIDの実態や、トランプ大統領とその支持者の主張を何一つ検証しないのは遠藤も指摘するように「思考停止」である。少なくとも、報道機関としては「事実確認、ファクトチェック・検証」という最も基本的な役割を果たさない怠慢極まりない姿勢、といわなければならないだろう。 近いうちに、TBSに「ご意見」を届ける予定である。註)「純粋な援助」と言い難い実態について、高島康司は以下のように述べている。(17日追記) 米国は発展途上国を対等の立場として扱わず、説教師や救世主のように他国を支配し、完全に自国の基準に従って、他国の文化と伝統や現実的条件を無視する形で援助を行う。そして、支援を受ける国々の主権と尊厳を損なう厳しい条件を課すことが多く、これらの国の内政に無遠慮に指図する。 この結果USAIDは、途上国から最も協力したくない組織と広く評価されている。援助で得た資金のほとんどは米国に還流している。USAIDは支出の約80%が米国で使われていることを公然と認めている。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに (yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2025.02.16

コメント(0)

-

映像でみる 反貧困ネットワークの活動

「年越し派遣村」など、様々な活動や提言を行ってきた反貧困ネットワーク(※)。コロナ禍においても活動を続け、一般社団法人として取り組みと問題提起を継続しています。取り組みの内容を動画として公開していましたので、紹介します。 (※)反貧困ネットワークとは、貧困問題に取り組む多様な市民団体、労働組合、法律家、学者、諸個人が集まり、2007年10月1日に結成した団体です。リーマンショック以降の日本に広がる貧困問題を可視化し、社会的・政治的に解決することに尽力。「年越し派遣村」などのさまざまな提言活動を通じて、日本社会の貧困問題に一石を投じてきました。「人間らしい生活と労働の保障」を実現するために活動しています。 反貧困ネットワークHPより 以下、動画の中で出てきた「セリフ」などをいくつか拾ってみたものです ・刑務所を出たらどこに助けを求める?・仕事を失っている外国人の方っていうのは、今、千代田区の某公園に行くと、数十人以上のアメリカからの方たちが野宿しています。 ・貧困から風俗で働く女性たちについて・・・、ピンク色の漫画で可愛い女の子達が描かれている。反貧困ネットワークにSOSを出してくれる方も、困っている方のほんの一部に過ぎないですけれども、貧困問題に緊急に取り組む必要性は感じます。・「仮放免の高校生」の声を紹介したいんですけれども。本当に彼らは最初から日本で生まれ育っている子たちだったりするんですね。ところが「国に帰ったほうがいいよ」とか、「在留資格がないって」とか・・・。・今、家がなくなって生活保護。・生活困窮者支援の団体が食糧支援をやっているところで、並ぶ人たちの数はコロナ禍の後で圧倒的に増えているんですね。数倍から十倍ぐらいになっていると思います。 なお、拙ブログにおいて2010年5月に公開した記事〔「市場原理主義と社会主義」(まとめ2、3)〕でも「反貧困ネットワーク」に触れていますので、よろしければご一読ください。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに (yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2025.02.01

コメント(0)

-

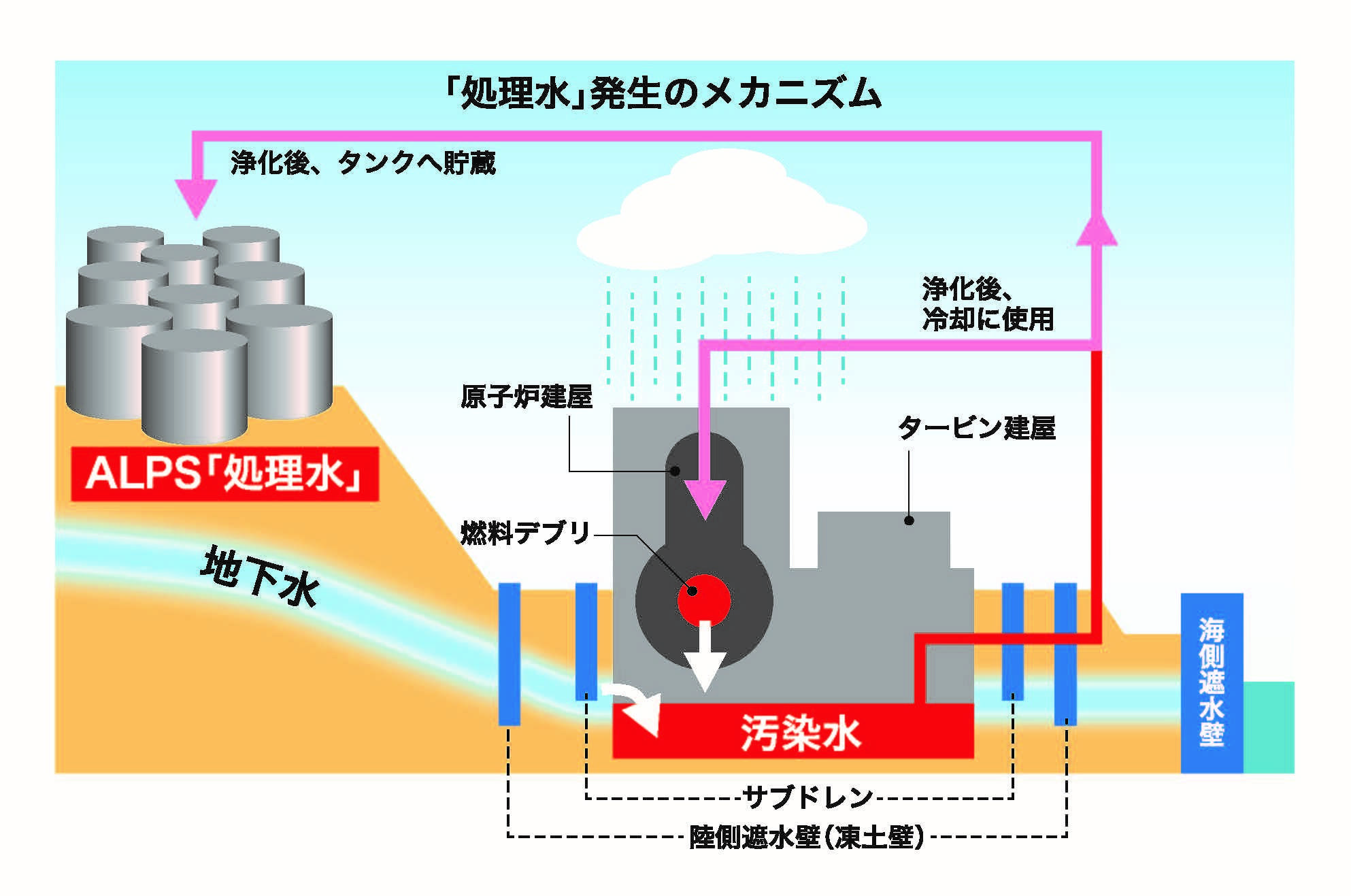

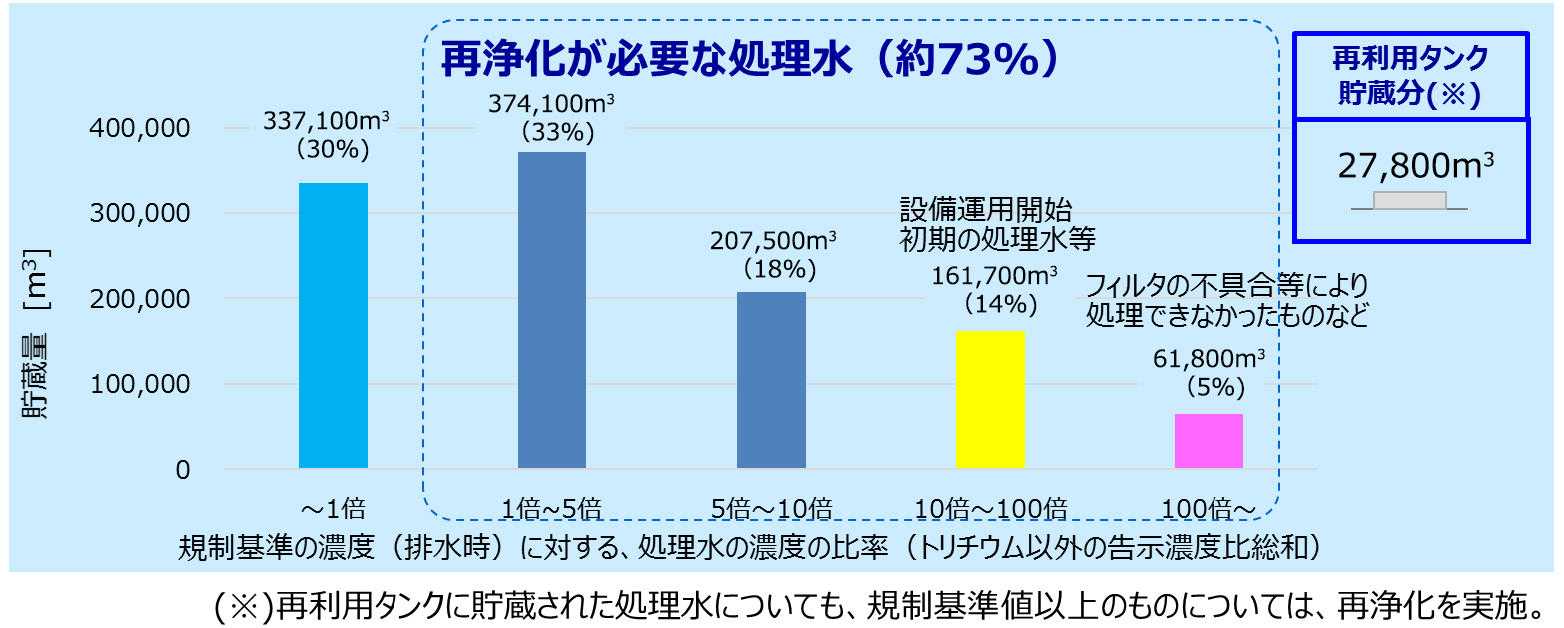

放射線被ばくさせられてきた太平洋諸島

2024年の末、繰り返し報道された「今年のニュース」で目立ったのは①「被団協のノーベル平和賞受賞」でした。そして、2025年の初めは1月17日に向けて②「阪神大震災の記憶・継承」など。さらに、3.11に向けて未曽有の災害であった③「東日本大震災-原発震災」が繰り返し報道されることになるでしょう。 確かに①②③それぞれが重要で、しっかり報道すべき内容と考えていますが、「被ばく」や放射能による被害に関して忘れてならないのは、「太平洋諸島」がこれまで受けてきた被害でしょう。そして、現地の人たちには「福島第一原発爆発事故の結果発生した処理水(汚染水)の海洋放出」は、これまで受けてきた被害の延長上にあるものとして受け取られている、という事実です。「処理水放出」当時、東京新聞が適切な(と思える)観点で現地の声を報道していましたので、転載・紹介しておきます。ぜひ、ご一読ください。 処理水放出、太平洋島しょ国が怒り 背景に核や戦争、大国の犠牲になってきた歴史(東京新聞) https://www.tokyo-np.co.jp/article/272113 24日(2023年8月24日:補)にも始まる東京電力福島第一原発事故の処理水放出に、マーシャル諸島など太平洋の島しょ国から懸念の声が上がっている。遠く離れた海の向こうの人々が異議を申し立てた背景には、戦前の日本統治や米国の核実験など大国の犠牲になってきた歴史の記憶があるという。現地を訪れている明星大の竹峰誠一郎教授(46)に、住民の思いを尋ねた。(曽田晋太郎、安藤恭子)◆マーシャル諸島訪問の教授「頭ごなしに脅威押し付け」 竹峰さんは国際社会論が専門。米国による核実験が繰り返されたマーシャル諸島を中心に、国内外の核被害に関する調査研究を続けている。 13日からマーシャル諸島の首都マジュロに滞在。現地では新聞の発行が週1回しかないため、24日に処理水の海洋放出を始めると決めた日本政府の方針について「まだ限られた人しか知らないだろう」と語る。ただ、「自分たちの領内で処理できないものを太平洋に向かって一方的に流し、頭ごなしに脅威を押し付けるような行為に現地で誰も理解を示す人はいない」と明かす。 竹峰さんによると、2021年4月に日本政府が原発処理水の海洋放出方針を決めた後、マーシャル諸島政府は懸念を表明。日本側に代替策の検討や海洋環境保全のための国際的義務の履行、対話の実施などを求める声明を発表した。◆核実験の地で反対決議 今年2月の両国外相会談では、林芳正外相が「人の健康や海洋環境に悪影響を与えるようなことはない」として、海洋放出への理解を求めた。だが3月、マーシャル諸島の国会は「重大な懸念を表明し、より安全な代替処理計画を日本に検討するよう求める」決議を採択。処理水の放出が「海洋資源に大きく依存している太平洋諸島の人々の命と生活を脅かす」とし、「太平洋を核廃棄物のごみ捨て場にこれ以上するべきではない」と訴えた。 これに対し、日本政府は現地で説得するような行動を活発化させていると竹峰さんは話す。7月、日本政府の担当者が現地で地元市長らを訪問。先週は地元紙に日本大使が海洋放出について説明する記事が載り、唯一の戦争被爆国として「核実験被害を受けたマーシャル諸島の人々の思いは理解している」という趣旨の談話が掲載されたという。◆元大統領ら、日本の説明「遅い」 竹峰さんは今月21日、国会決議を主導したヒルダ・ハイネ前大統領や閣僚らと面会。最近の日本側の対応について聞くと、「いまさら説明するのは遅い。海洋放出計画を決める前に相談せず、放出開始を決める最終段階になって頭ごなしに説得されても理解はできない」と怒りをあらわにしたという。 同じオセアニア地域では、北マリアナ諸島の議会でも同様に反対決議が採択されている。竹峰さんは「決議は、マーシャル諸島を含む太平洋の島々がこれまで大国に核実験や核廃棄物処理で好き放題使われてきた歴史を踏まえた訴えだ。島々の人たちは放射性物質の量がたとえ少量であったとしても、日本が自分たちのことを何も考えずに汚染水を太平洋に流す行為が許せないと憤っている。日本にとっては単なる海かもしれないが、島々の人たちにとっては生活の糧であり、汚染水が長期にわたって流され、暮らしの土台が傷つけられることを危惧している」と解説する。◆マリアナ諸島から原爆投下機が出撃 太平洋の島々と日本とは、戦争と核の歴史を通じ、深い関わりがある。 フィリピンの東、赤道の北に広がる一帯は、かつて「南洋群島」と呼ばれた。1914年からの第一次世界大戦で、日本はドイツ保護領にあったマーシャル諸島を占領。20年に国際連盟から委任統治が認められ、実質的に支配するようになった。 太平洋戦争中の44年、日本軍との激戦の末にサイパン、テニアン、グアムなどマリアナ諸島を制圧した米軍は、ここから日本本土への長距離爆撃を開始。45年8月、原子爆弾を抱えたB29爆撃機「エノラ・ゲイ」「ボックス・カー」はテニアンの飛行場を飛び立ち、広島、長崎へ向かった。◆「核の植民地主義」…終戦後は実験場に 終戦後、マーシャル諸島は核実験場とされた。米国は46〜58年、ビキニ、エニウェトク両環礁で67回の核実験を実施。54年3月のビキニでの水爆「ブラボー」の実験で、マグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員やロンゲラップ環礁の島民らが放射性物質を含む「死の灰」を浴びた。 軍事評論家の前田哲男さんによると、ロンゲラップでは島民82人が被ばく。頭痛、下痢、かゆみ、目の痛みを訴え、救助船が来たのは50時間以上後だった。「米国のみならず核保有国は、危険な水爆実験を本土でやらなかった。これは『核の植民地主義』。マーシャルの人々は広島、長崎に次ぐヒバクシャにさせられた」と憤る。◆日本は1980年代に「核のごみ」廃棄計画 1980年代には日本の低レベル放射性廃棄物を北マリアナ諸島海域に捨てる計画が浮上したが、当時の中曽根康弘政権は国際世論を受け入れる形で断念した。原発処理水の海洋放出について、前田さんは「海は人類共有の財産。『水に流す』などという思想をふりかざすのは日本だけ。中国の反対が目立つが、太平洋の人々の声を聞くべきだ。やがて大きな反感が日本に向かう」と警告する。 ロンゲラップ島民は米国の安全宣言でいったん帰島したが、がんや甲状腺異常などの健康障害が相次ぎ、85年に再び島を離れた。50年近く島民を取材しているフォトジャーナリストの島田興生さんは、「原発の処理水を流す海の先に住む太平洋の島の人々を想像してほしい」と訴える。 島田さんによると、20年余り日本の統治が続いたマーシャル諸島には日本語を学んだ人たちがいて親日的。旧日本軍飛行場があった現在のエニウェトク環礁では、44年2月の米軍の攻撃で日本軍は約2600人の戦死者を出し、ほぼ全滅したとされる。従軍していた朝鮮人労働者や基地建設に動員された島民らも亡くなった。 島田さんがロンゲラップを初めて訪れた74年、64歳の男性ナプタリ・オエミさんが胃がんで亡くなる前、病床で写真を撮らせてもらった。家族から「父は自分が苦しんでいるのは原爆のせいだ。気をつけろと言っていた」と聞いた。その2年前には1歳で被ばくした当時19歳の男性が白血病で死亡した。◆成長不全や白血病、不妊…「いつも巻き込まれる側」 島民たちには「放射能」という概念があまりなく、変な毒物という意味合いで「ポイズン」と口にしていた。米国の健康調査は続き、身長が伸びないなどの成長不全や白血病、不妊や流産が増えたと言われる。 「マーシャルの人たちはいつも大国に巻き込まれる側。米国の核実験で被ばくさせられ、今度は日本が処理水を流そうとしている。かつての死の灰と違い、島の人は健康への影響を神経質に受け止めないかもしれないが、私には同じことが起きているように見えるし、日本の罪は重い」と島田さん。海洋放出への受け止めを聞くために9月、現地に向かうという。来年でブラボー実験から70年だ。 「第五福竜丸とともに、忘れてはいけないマーシャルの人たちの歴史がある」◆デスクメモ 竹峰さんは、核兵器禁止条約が、核実験被害者の支援や環境汚染改善を盛り込んだことにも注目する。米国の「核の傘」に頼る日本は批准を拒むが、核抑止論は核実験被害者の犠牲の上で成り立つ論理だからだ。本来真っ先に参加すべきことをせず、この上まだ国の信用を失うのか。(本)にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに (yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2025.01.16

コメント(0)

-

兵庫県職員への調査報道

第一次斎藤県政を体験した「兵庫県職員への調査報道」を題材にした水島宏明の文章が文春のオンラインで配信されていました。 https://bunshun.jp/articles/-/75802 https://bunshun.jp/articles/-/75803 題材となった番組(クローズアップ現代)も含めて、重要な問題提起になっていると考えますので、内容を要約・紹介します。〔前編〕再選後に「“もう辞めたい”という声も」…職員30人が告白した斎藤元彦知事へ“もの言えぬ空気”とは「理不尽な異動が怖い」水島 宏明2024/12/2911月19日、出直し選挙当選後、斎藤元彦兵庫県知事が就任記者会見を開く。Q 斎藤氏の再選で再び彼の下で働くことになった兵庫県庁の職員(約4割が斎藤氏のパワハラを見聞きしたと回答)の心中は? Q この度の選挙に対する現役兵庫県職員の話は? 「SNSを駆使するやり方は構わないが、伝える中身が問題。人のプライベートを晒す。あるいは嘘を言う。個人的には残念。知り合いの職員でも“もう辞めたい”という声も聞こえてくる」(TBS「THE TIME,」11月18日放送より) 斎藤県政での「もの言えぬ空気」10月2日の「クローズアップ現代」では、「もの言えぬ空気」が第一次斎藤県政では職場に蔓延していたとして、その実態を詳しく伝えている。Q 「もの言えぬ空気に」なってしまった経過・背景は? 第一次斎藤県政で改革の司令塔として作ったのが、10人程度の幹部ら職員で構成される「新県政推進室」。知事と各部局が個別に議論を重ねていた政策形成のプロセスを簡素化。迅速な意思決定を行えるようにしたが、その後この「新県政推進室」も形式化。“側近”と呼ばれる少数のメンバーで物事を決めていくようになったという。・「密室で取り巻きだけで決めて、どんどん進めていく」(OB職員=幹部)・「異論とか、多様な意見を別に求めているわけじゃない」(現役職員) このことが“組織の健全さを欠く事態”を招くことになった、と複数の職員。「敵か味方か。賛成か反対か。白黒をはっきりさせて、賛成のチームと反対に回るチームを分ける傾向があった。そうすると、いろんな意見が言いにくくなって声が届かなくなる」(OB職員=部長級) さらに、知事が打ち出した政策に意見を述べたOB職員は、後日、県幹部から「斎藤県政に刃向かうんだったら辞表を書け。さもなくば服従しろ」と迫られた。異論を言うと排除、異動させられる。自然に知事の周囲にはイエスマンしかいなくなってしまう。知事は“裸の王様”のような立場になってしまったとOB職員(幹部)は証言。「人間の心の弱さ。理不尽に異動させられることが怖い。・・・幹部が意見を言えなくなると、その部下もさらに言えなくなる。こんなに危ういとは思わなかった。」(現役幹部職員)(NHK「クローズアップ現代」10月2日放送より)Q 番組が伝えていたのは?人事権を握る行政トップが自分の考えを押しつけるばかりで異論を許さない恐怖政治。〔後編〕「内部告発の“犯人探し”を徹底」兵庫県庁の職員は“特定”を恐れて顔も手も隠し…それでも「クロ現」に証言した“壮絶な背景”「特定」を職員たちが恐れている 登場する職員らはみな匿名で声もボイスチェンジャーといって元の声を変質させて誰かわからないような形で証言。「手」さえも手袋をはめるなどして通常の何倍も気をつかい、体型などもわからないように、上着などを着て証言。それだけ「特定」されることを本人たちが恐れているという証左だろう。(NHK「クローズアップ現代」10月2日放送より) 斎藤知事の“側近”たちは2024年3月の内部告発にあたっての犯人探しを徹底して行い、亡くなった元県民局長に対しても「誰がどういうことを言っているのか」について、執拗に追及し、同調する人間が誰なのかを聞き出そうとしていたという。Q 職員が目にした「問題がありすぎて、問題しかない調査」とは?かつて人事課にいた職員は幹部たちの対応に違和感があったと証言した。「書かれていることが事実かどうかをまず調べるのが通常だが、『誰が書いたんだ』『誰が情報を与えたんだ』という調査方法はやっぱり異様というか、問題しかない調査」Q 告発文書は「噂話を集めただけの信頼性の低いもの」とされた理由は? 片山前副知事が元局長に聞き取り調査をした際の音声記録によると、「知事のパワハラ……」(片山前副知事)「でもそれは対外的に出てないじゃないですか」(元局長)「出てへんから、なんでそれを知っとるんやって聞きよるんやないか」(片山前副知事)「いや、噂……」(元局長)元局長は根拠をもって内部文書を作成していたが、この時に「噂」としか言えない事情があったと同僚職員は証言。「噂話を集めて(内部告発文書を)つくったわけではないのは事実。だが、情報を出した人間も処分しようとしていたのかもしれず、『名前は出さんといてくれということで、名前を出せないだけ』。私が聞いたので間違いないと思う」(元局長と親交のあった職員) だが、片山前副知事の調査の結果、元局長による告発文書は噂話を集めただけの信頼性の低いものと結論づけられた。かつて人事課にいた職員もこうした県の姿勢を批判。「真実相当性があたかもないかのようにした、非常に恣意的で言葉尻を捉えた調査、判断だったとしか思えない」 「死をもって抗議する」というメッセージ 調査の2日後、斎藤知事は記者会見で「事実無根の内容が多々含まれている」「うそ八百含めて、文書を作って流す行為は公務員として失格」と元局長を批判。県は元局長が「誹謗中傷性の高い文書を流出させた」として停職3か月の懲戒処分を下した。元局長は2か月後に「死をもって抗議する」というメッセージを残して亡くなった。 その後、兵庫県の県議会が設置した百条委員会で知事らのふるまいは公益通報者保護法に違反していると指摘されている。〔まとめ〕 水島宏明もいうように、多くの職員たちに取材して、第一次斎藤県政をしっかりと検証した報道番組(10月2日「 クロ現」)は貴重です。30人もの職員に聞き取りをしていく根気のいる報道は組織的取材力も一定の信頼性もあるテレビなどの媒体でこそ実現可能といえるでしょう。事実上「言ったもの勝ち」のSNS発信に大きく影響された兵庫県知事選になってしまったわけですが、TVをはじめとする報道機関には第一次斎藤県政のみならず、兵庫県知事選挙の総体、さらには第二次斎藤県政のありかたまでしっかり検証していく調査報道を期待します。 にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに (yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.12.31

コメント(0)

-

103万円の壁をめぐる報道への違和感

「103万円の壁」に関する報道が「過熱」状態にある「123万円への修正」はあまりにも小さすぎる。国民民主党が主張する大幅な修正は当然である、といった論調が圧倒的だという印象である。しかしながら、国民主党のみならず報道姿勢も「大衆迎合主義」になっていないだろうか?例えば12月22日のサンデージャポンでも「123万では話にならない」といった意見が多かった。岸博幸などは憤りながら「壁の大幅な引き上げ」を強く主張し、「政府の予算には無駄が多いので歳出削減はいくらでも可能だ」と述べていたが、本当にそうだろうか。 ごく基本的な疑問を二つほど挙げておきたい。1,壁の撤廃は「単年度の減税ではなく恒久的減税」になる。財政のやり繰りが一層厳しくなること(必要な予算措置が困難になること)が予想される。 これほど予算規模が大きい(100兆円以上)のであるから、7~8兆円の税収減くらいは歳出削減と景気押上げ効果で何とかなるだろう、という意見もある。 だが、これには大いに疑問がある。確かに無駄な支出はないか厳重にチェックすることは大切なことだろう。しかしながら財務省の厳しい査定を背景として、本来必要なところにも充分予算措置されていない現状があることも事実ではないか。仮に減らせる歳出が相当あるとしても、減らすどころか、大幅に増やさなければいけない項目・課題はいくらでもある。 例えばエッセンシャルワークと言われる介護や看護など、厳しい労働であり社会的に有用かつ必須の労働であるにもかかわらず、「少なすぎる報酬や過重労働」を背景に慢性的な人手不足となっている。 介護や看護の労働、さらに保育などの労働に対する報酬は大幅に引き上げなければならない。そうしなければ、この社会は立ち行かなくなるだろう。(当然、公立の施設であるなしを問わず、職員の賃金・待遇を改善するためには相当の予算-公的な補助が必要になる。) また、これまで、教育にかける費用があまりにも少ないという実態がある。欧米と比べ多人数の学級で過重労働に耐えながら「まじめな教職員」が辛くもこの国の教育を支えてきたが、さらに厳しさを増す労働実態が共有される中で、教員の志望者が大幅に減少してきている。生徒は減っているにも関わらず、採用試験の倍率は低下し続け、また、産休・育休代員だけでなく精神疾患等による休職の代員などの決定的に不足している実態は全国各地で聞こえてくる。教職調整額の微増など問題の解決にはならない。教職員の定数改善を進めていくことが必要であり、勤務労働条件を改善していくためには教職員の数を増やすことは必須である。大きな予算を投じなければ、おそらくこの国の学校教育に未来はないだろう。 さらに大学に関しても深刻な問題がある。独立行政法人化以降、大学教育にかけられる予算は大幅に減額され、現場は激しい競争に晒されている。研究費を獲得するためには、膨大な書類を作らなければならず、作ったとしても予算がつくという保証はない状態である。大学現場も疲弊し、そのことが大学の体力・研究力を奪ってしまった結果、日本の大学の国際的な評価・地位は大幅に低下している。もはや、中国の大学に太刀打ちのできない状態にあるが、研究力を回復させるためにも大学教育に多くの予算を投じなければならないだろう。 さらに、大学生の「まなぶ権利」を実質的に保障するために必要なのは、「アルバイトしやすい条件整備」ではなく、大学の授業料の減額・減免や給付型奨学金の充実であることは自明ではないか。 以上、2~3の例に過ぎないが、予算の減額どころか大幅に増額すべき課題はまだまだあるだろう。 2,大幅な減税が結果的に物価上昇につながる危険性 上記のような具体的課題(その他にも少子化対策、災害対策、気候変動対策など重要な課題は無数といっていい!)は厳然としてある。そのような状況にもかかわらず、税収源の議論を抜きにして思い切った減税をするということは、結局さらなる国債の発行につながる。結果はどうなるか?国債を大量に発行し、日銀に引き受けさせるということは、円の国際的な価値をさらに低下させる。輸入に頼る日本の物価はさらに上がるだろう。減税の効果が物価上昇に簡単に吸収されてしまうという危険性も決して杞憂ではない。 確かに「103万円から123万円」というのはあまりにも小さすぎる、という印象を多くの人たちが抱くのは当然であろう。しかしながら、落ち着いた議論が必要な局面であると思われる。なお、かつてスウェーデンにおいても似通った減税論議があったが「一兆円規模の大掛かりな減税を公約に掲げた穏健党」はその時の選挙で敗北したという。(リンク先の事例1) しっかりした議論を通して「大衆迎合政党」が淘汰されるスウェーデンの討議民主主義、学ぶべき点は多いのではないだろうか。 にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに (yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.12.23

コメント(0)

-

「鮮人の暴動」とされた「益田事件」について

12月に入ってから参加した「韓国民団」学習会。隣県(島根県)で起こった「益田事件」について初めて学びました。長い間、益田市誌(『町史』:「鮮人の暴動」)の記述は、事件に関する偏見や事実誤認に満ちた内容だったといいます。実際、その見方については、関東大震災時に流布した「鮮人暴動」の流言を思わせるものがありました。しかしながら、市誌の記述に見える偏見・事実誤認訂正の求めに対して益田市は、資料の詳細な確認の上で、その差別性や事実誤認を認め、「反省・訂正の冊子」を発行したとのこと。事件の概要をウィキペディアの記述をもとに、偏見・事実誤認の訂正の求めと益田市の対応については「地元紙」の記述をもとに紹介します。 益田事件(ますだじけん)は、1949年1月25日に日本の島根県で発生した事件概要島根県美濃郡益田町(現在の益田市)の朝鮮人集落において密輸入物資が隠匿されているとの密告に基づき、進駐軍島根軍政部将校2名と経済調査官2名が同行して、令状なしで摘発に乗り出したが、「令状のない捜査は違法である」と拒否されたため、警察官10名が応援して物資を押収したが約100名の朝鮮人に奪還された。翌日、被疑者9名を検挙したものの、夜に入って約200名が警察署に押しかけて被疑者の釈放を要求し、署内に侵入しようとしたために警察官と乱闘になり48名が検挙された。逮捕されたもののうち9名が起訴され、騒乱罪で有罪となった。 以下、益田「市誌」をめぐる要請と訂正の顛末(地元紙の記述の要約) 益田市「市誌」に偏見の記述韓国人が訂正求める(見出し)〔発端〕益田市が1978年に発刊した益田市誌のうち「在日韓国、朝鮮人ら百数十人が益田市警察署を襲撃したとされる益田事件の記述に『混乱時には在日韓国朝鮮人が放火する』といった偏見に満ちた記述がある」として在日韓国人で飲食業を営む安さんが市長と教育長に訂正を求める要請書を出した。⇒ 市側は「資料を検討して対応を協議する」と回答。〔要請の根拠・資料〕要請書には益田事件の真相を究明した岡崎勝彦島根大法文学部長の論文が添えられた。それによると、益田事件は(朝鮮人部落に共産主義者が多いとみた)連合国軍総司令部GHQが在日韓国朝鮮人を弾圧しようと49年1月、警察を指導して起こした。発端はGHQの将校らが闇物資の摘発を名目に益田市の朝鮮人部落を「礼状なしで」違法捜査し9人を逮捕したことだった。〔資料と市誌の食い違い〕益田市誌はGHQの捜査の違法性には触れず、警察に抗議に出向いた在日韓国朝鮮人と警官隊との乱闘だけを不法事件と決めつけている。さらに、「朝鮮人集団は町内各所に放火を宣伝するなどし、町民の動揺も極めて色濃くなったとして武装警官延べ936人と消防団長らが昼夜通しで厳重な警戒をした」と記している。また、日時・数字などの誤りも多い。〔安さんのコメント〕混乱時に「朝鮮人が放火する」というデマが飛ぶのは、6000人以上の朝鮮人が虐殺された関東大震災の教訓で分かっているはず。違法捜査の事実を省いてなぜこのような偏った記述をするのか、悲しくなる。〔岡崎勝彦島根大法文学部長の話〕 訂正が市の戦後責任益田事件は日本の被占領下で東西冷戦の最中に起きた。GHQ将校の勇み足といえる違法捜査の責任を日本の警察や在日韓国・朝鮮人の責任に転化したが、裁判所は在日韓国・朝鮮人に同情的な判決をくだしている。しかるべく訂正するのが益田市の戦後責任だ。〔益田市の対応〕 市は各種資料を確認したうえで是正と反省の冊子の作成を表明。 益田市は安さんの指摘を全面的に認めた上で、「指摘があるまで見過ごしてきた益田市行政としての認識不足を痛感する。内容の事実誤認や差別的記述は本市における外国人との共生を阻害する要因となる。これらの記述を是正し、市としての統一見解を表明する」と述べた。 (紹介は以上) 朝鮮人虐殺の問題に対する東京都知事の対応や、朝鮮人慰霊碑を撤去した群馬県の対応などは、「歴史的・民族的責任にまともに向き合おうとしない恥ずべきものだ」と暗澹たる思いになっていましたが、「歴史的な事実に向き合う責任を明確に打ち出した自治体もある」ということを知りました。「自国中心の(自己正当化と「敵=悪の化身」の捏造)に満ちた歴史観」ではなく「世界に通用する歴史観・歴史認識」をもとに誠意ある対応をしていくことは極めて大切だと感じています。日本が将来にわたって「加害の歴史」に対してまともに向き合い対応していく能力のない国となるのか、勇気をもって自らの生み出した負の歴史に向き合い、それを乗り越えていける国になるのかが問われています。益田市のとりくみは、地域レベルで歴史に正面から向き合っていく営みの一つの模範になると考えます。黒部ダムだけでなく 「動員」された朝鮮人日本を取り戻す教育!? にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.12.18

コメント(0)

-

兵庫県知事と選挙戦に関する調査を

再選された兵庫県知事と知事選挙に関して、署名運動が始まっています。 村野瀬玲奈さんのブログ記事を一部転載させていただきました。 2024年11月17日に兵庫県知事に再選された斎藤元彦の数々のパワハラ問題・行政上の問題は、彼が当選したという理由で免責されるわけでも正当化されるわけでもありませんし、徹底的な解明が必要でなくなるわけでもありません。そのことを可視化するための署名運動がありますので、ご案内します。斎藤元彦をアシストした立花孝志についての署名運動もあります。●Change.org百条委員会による斎藤氏の疑惑の徹底解明を求めますhttps://www.change.org/p/%E7%99%BE%E6%9D%A1%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%96%8E%E8%97%A4%E6%B0%8F%E3%81%AE%E7%96%91%E6%83%91%E3%81%AE%E5%BE%B9%E5%BA%95%E8%A7%A3%E6%98%8E%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99開始日 2024年11月18日●Change.org兵庫県知事選に関連した立花孝志氏の行為に対して、公正な調査を求めますhttps://www.change.org/p/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E9%81%B8%E3%81%AB%E9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E7%AB%8B%E8%8A%B1%E5%AD%9D%E5%BF%97%E6%B0%8F%E3%81%AE%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%97%E3%81%A6-%E5%85%AC%E6%AD%A3%E3%81%AA%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%99開始日 2024年11月18日 私自身が複数の報道機関にあてて出した意見も以下に貼り付けておきます。〔意見〕 兵庫県の有権者にSNSの情報に影響された人々が数多くいたようですが、知事選前のメディアの選挙報道に疑問があります。選挙期間中にSNS上で疑わしい情報・デマも含めた候補者への執拗な攻撃と思える発信が多数あったにもかかわらず、なぜファクト・チェックをためらったでしょうか。言ったもの勝ちのSNSを確認し、くぎを刺すのは組織的な取材力のあるメディアの大きな役割です。 今からでも異常な選挙の検証をお願いします。この選挙中に立花孝志は百条委員会委員の自宅にまで押しかけて大音量での脅迫を行ったとのことですが、そのようなことが許されるのでしょうか。デマや脅迫が公正な選挙をゆがめることになっていないのか。今後、暴力団まがいの行為で大混乱する選挙を繰り返さないためにも徹底した検証が必要と考えます。〔追記〕 なお、マスメディア以外にもファクトチェックを積極的に行っている団体があることを知りました。そして、似かよったチェックはメディアや団体に頼るだけではなく、ある程度は自分自身で実行することが可能だということも・・・。これからの時代、益々そのような力が求められていくのでしょう。 にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.11.21

コメント(5)

-

総統はお怒りです

兵庫県知事選挙の風刺動画、面白かったので紹介します。11月18日 付記 私がこの「風刺動画」を紹介したのは「前知事を再選させることには問題がある」と考えていたからですが、ご存知のように「総統のモデルとなった人物」は当選しました。ただ、「パワハラ疑惑は前知事を陥れるための陰謀・捏造だったとの批判・発信、他候補への誹謗中傷の洪水」など異常な選挙戦だったこと、その実態についての検証はこの社会の今後にとっても必要だと考えています。今後、net空間を利用して似通った選挙が再現される危険性は大きいでしょう。もちろん、「当選した人物の前知事時代のパワハラ疑惑、権力の乱用疑惑」については引き続き兵庫県議会や報道機関を通して検証が行われるでしょうが・・・。思えば歴史上実在した「総統」の時代には、権力行使に対する検証や批判、「諷刺画」「風刺映像」などその国内では全く不可能な状況でした。異常な選挙や心理状態は歴史の中で再現される危険性は大きいものの、批判や検証は可能な限り丁寧に行うべきと考えます。確かに、大手報道機関も自らの報道仕方について自己検証することは大切でしょう。「問題のある報道⇒したがって捏造」という短絡的な批判・攻撃に応答するためにも。 関連しますが、本日表明された半田さんの以下の見解、当然だと考えます。「SNSの情報に影響された人々が数多くいたことは、元明石市長の泉房穂氏が出演したテレビ番組でもわかりました。泉氏は斎藤元彦氏の当選を受けて民意をくみ取れなかったことのおわびを表明しましたが、(兵庫知事選における)新聞・テレビといったオールドメディアの選挙報道こそ、おわびに値する。なぜ選挙の号砲が鳴るとファクト・チェックをためらうのか。今年、大荒れになった衆院東京15区補欠選挙と都知事選挙から何ひとつ学んでいない。言った者勝ちのSNSにクギ指す役割を放棄するのは、民意の形成を放棄することと同義語です。」にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.11.15

コメント(0)

-

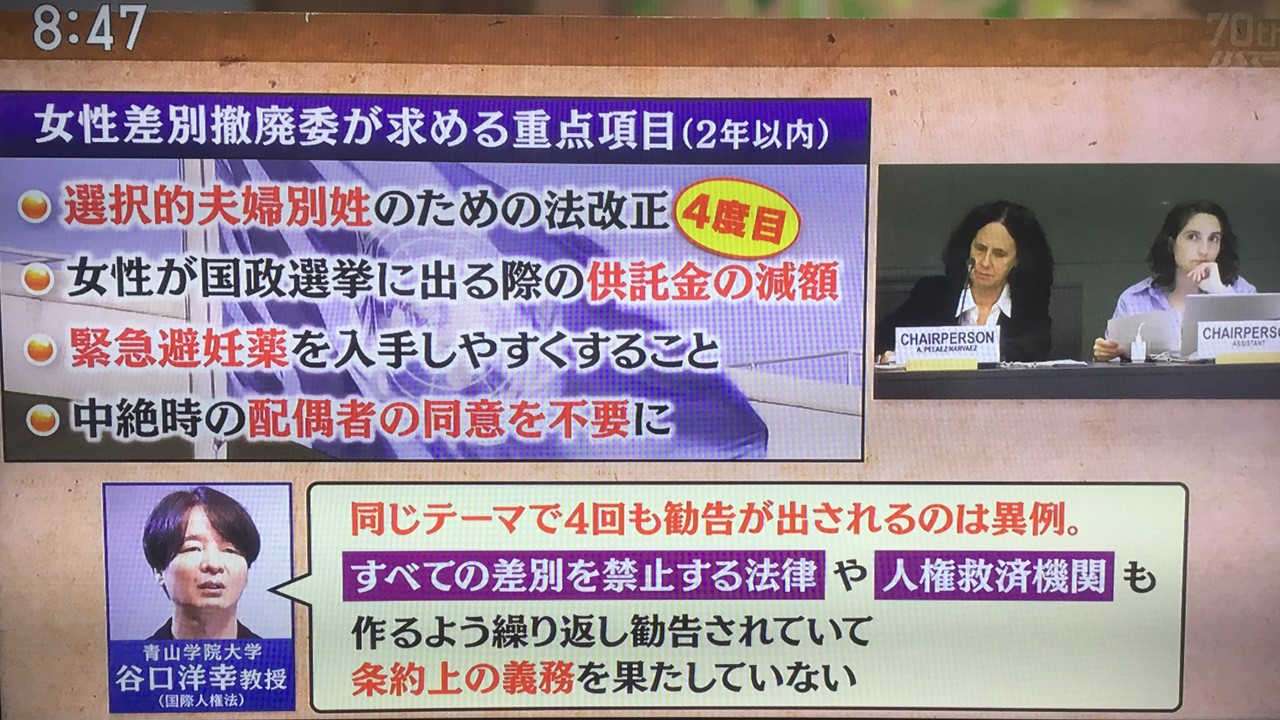

女性差別撤廃委員会による勧告

ここ2回、「虎に翼」の主人公の言葉=「法とは人の尊厳や権利を運ぶ船のようなもの」を受けて過去記事を再掲しましたが、11月3日のサンデーモーニングでは、まさにその言葉に呼応する内容が短く「特集」されていました。国連の女性差別撤廃委員会からうけた勧告の内容、それにどう向き合うかという問題です。簡潔なまとめがなされていましたので、内容を文字化して紹介します。〈番組の内容〉夫婦は結婚後、同じ苗字を名乗ることになっている制度について国連の委員会が最終見解を発表。夫婦同姓から皇位継承まで幅広く変化が求められた。秋の園遊会で男性の皇族は「天皇陛下と秋篠宮さま」の二人だけ。女性の皇族が目立つ。(・・・中略・・・)安定的な皇位継承は避けて通れない課題。そんな中、国連の女性差別撤廃委員会は皇位継承が男性に限られていることを問題とし、法改正するよう勧告。日本政府の担当者は皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項であり、皇室典範について取り上げることは適当ではないと応答したが、国連側は日本だけが特別ではないと説明した。例:スペインでは女性も国王になれるが、男性を優先する決まりがあり、国連は改善を勧告している。国連が日本の皇位継承をめぐって法改正を勧告したのは今回が初めて。Q 20年以上にわたってより強く勧告し続けている問題がある。それは何か?A 夫婦同姓を義務付けている法律。国連の女性差別撤廃委員会は「同姓の強制をやめ、選択的夫婦別姓を導入」するよう求めた。今回は実に4度目となる勧告。「過去の勧告に対処していないことを懸念する。民法改正に向けた措置が何も取られていない」、と指摘。勧告を受けた政府は「国民の間にさまざまな議論、さまざまな立場からの意見があり、制度の導入についてはより幅広い理解を得る必要がある」、と記者会見で応答。国民の理解を強調する姿勢に現地で議論に参加したNGOからは、「国民の世論が分かれているのは、全く言い訳にならない。マイノリティの権利が平等に認められていないことそのものが大問題。女性差別撤廃条約を批准しながら、勧告を軽視してきた政府の対応もだ。日本はあの勧告に関して、2013年の安倍政権の閣議決定以来、法的拘束力がないとずっと繰り返しているが、そんなわけはない。自ら守ると約束した「女性差別撤廃条約」を守るために必要なことを勧告してくれている。少なくとも誠実に向き合う責任がある。Q この国連の女性差別撤廃委員会が出した日本への勧告のpoint・重点項目は?A 二年以内の改善を求められている重点項目はこちらの四つ。1,選択的夫婦別姓を導入するための法改正(4度目となる勧告を受けた)2,女性の国会議員を増やすため、選挙に出る際に必要な供託金300万円を一時的に減額すること。3,緊急避妊薬を入手しやすくすること。4,中絶時の配偶者の同意を不要にすること。国際人権法が専門の青山学院大学の谷口教授は以下のように述べる。選択的夫婦別姓のように同じテーマで4回も勧告が出されるのは異例。そもそも日本は条約で求められている「すべての差別を禁止する法律」や「人権救済機関」についても作るよう繰り返し勧告されていて、条約上の義務を果たしていない。コメンテーター一番深刻だと思うのは、この国連の勧告を政府が真剣に受け止めて改善しようとしていないこと。「勧告には法的拘束力がないので、従う義務がない」などどということは決してない。「締結している条約を誠実に遵守する義務がある」ということは日本国憲法にも明記されている。(国際条約は、国内の一般法の上位にあり優先順位は高い:引用者)。4回も指摘されている問題については、速やかに対応して行く必要がある。このたびの勧告は、沖縄の女性に対する性暴力についても初めて触れている。暴力を防止して加害者を適切に処罰、その上で被害者に充分な保障を提供するための措置を取るべきとも言っている。〈comment〉上記以外にも二人commentしていましたが、国連が設置を勧告している「人権救済機関」が設置されていないこと、「日本国内に政府から独立して人権侵害について聴き取り話し合い問題解決に踏み出していく場がないこと」が大きな問題だと感じました。歴史的に人権はまず「政府からの自由(政府によって抑圧されない権利)」として始まったことを考えれば、多くの国ですでに設置されている「人権救済機関」を立ち上げることは、初歩的で重要なことと考えるからです。それがないために、人権侵害を受けた個人は「泣き寝入り」するか、かなりの負担を覚悟して訴訟を始めるか、社会的な運動を展開するか(国連に頼ることも含め)といった苦しい選択へと追いやられてきました。そのことは様々な人権侵害の問題解決にとって大きな障害だったのではないでしょうか。とりわけ、日米安全保障条約が事実上日本国憲法の上位におかれ、米軍兵士による性暴力や低空飛行による騒音など、基本的人権が保障されていない日本の現状においてはなおさらです。また、図示された4つの重点項目ですが、避妊薬の入手や中絶の同意不要なども含め、自分の体、自分の名前について自己決定をする自己決定権の問題です。「何が幸せで、自分がどう生きたいかというのは、各個人が決めることであって、そのための選択肢を増やすのは政治の役割だ」、というコメンテーターの意見に賛同するものです。過日の衆議院議員選挙において与党野党の関係が変わってているなか、政治の場で本気で話し合うことが大切でしょう。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.11.03

コメント(0)

-

その時歴史は動いた 人間は尊敬すべきものだ2(再掲)

〔番組の内容 2〕 いよいよ 全国水平社設立(1922年3月3日) に向けて西光らは大会への呼びかけのチラシを全国各地で配布した。 創立大会の宣言は西光が起草したものであるが、彼は部落民であることは決して恥ずべきことではないし、否定すべきことでもないことを訴えたかった。 西光は宣言にある一文を書き込んだ。「自分たちへの誇り」それはかつて「自分が部落民であることを隠し続けたつらい過去」を踏まえたものだった。 会場へは多くの人が集まってきた。しかし、部落民であることを隠してきた人々にとって、創立大会へ参加することは勇気のいることだった。 午後一時 水平社創立大会において「水平社宣言」が読み上げられた。「部落民よ団結せよ。われわれがエタであることを誇りうる時がきたのだ・・・」この宣言が読みあげられた直後の、満場の拍手の中で、参加者には「否定すべきことと思い込まされてきた現実」を正面から引き受けていこうという強い意志が共有されていった。 創立大会後、香川県で結婚を前提に女性と同棲していた男性が起訴される。裁判所は起訴を受けて部落民であることを隠してつき合っていたことは「誘拐罪」にあたる、という判決を下した。 司法の場で公然と行われた差別判決に対して、全国水平社は団結して闘った。判決は覆らなかったが、青年は仮釈放され裁判官は左遷された。 「水平社宣言」とその後の闘いは、人権を考えていく上では画期的な問題提起であった。 しかし、戦後も部落地名総監という悪質な文書によって行われた就職・結婚差別に象徴されるような差別は残り、いまだ解消にはいたっていない。 番組は最後に一人の女性を登場させる。 被差別部落で生まれたこの女性は、自分の体験を文章にすることで「命の重み」を訴え続けている、という。 この女性は20代の時、交際していた男性との間に子どもを身ごもった。そのことを男性に告げた瞬間、相手から発せられた言葉を一生忘れることができない。「今までのことはなかったことにしよう」「俺がすきでもお前らの家柄は悪いし血がにごれているからなあ」 出産後この女性は子どもと一緒に男性と出会い、「母子で東京にこれないか」「もう故郷には帰れないけれど」という申し出を受けた。男性はこの女性や子どもに愛情を感じつつも部落と関わろうとしなかったのである。 女性は自分たちを差別するこの男性を愛することができず、この申し出を断る。ひとりで子どもを育て始めるが2年後、子どもは亡くなる。 50年後、男性から電話がかかってきた。「子どもの写真を送ってほしい」という。 男性は泣きながら電話口で語った。「この世の中で俺の子は一人だけだった。わが子さえ差別していた俺はばちが当たっていた。あの世で子どもを抱ける父親になれるようがんばるからな。」この男性は半年後に亡くなった。 差別はされたものだけでなく差別したものをも深く傷つける。 女性は亡くなった子どもに語りかける。「父さんも悪かったって謝っていた。許してやってな。お母さんはもう少し生きて差別がいかに心を貧しくするか、親子さえも憎みあうことがあるんだということをみんなに話さにゃ死に切れんから・・・」 他人をおとしめ、自分自身までおとしめる差別。それはわれわれの日常の暮らしの中で形を変えながら今も繰り返されている。 西光万吉が水平社宣言の中で示した「人間は尊敬すべきものである」という考え・その精神は、「私たち一人ひとりが自分を、そして相手を大切にすべきであるという」原点としての輝きを失っていない。〔コメント〕 西光らの運動の出発点となった「論文」とは、雑誌『解放』1921年7月発行に載録された早稲田大学教授の佐野学による「特殊部落民解放論」。部落民自らが不当な差別の撤廃を要求し、その後労働者と連帯すべきと論じたものです。感激した西光たちは東京に佐野を訪ね、佐野も奈良の西光を2回訪ねたのだそうです。 近代が「確立」していった人権思想に照らして「現実の不当性に目を開き行動することを提起した人物」が当時の日本に存在したことは注目すべきでしょう。 ところで、近代思想家の中で私自身が高く評価しているJJルソーは「自由・平等」とともに「同情」の大切さを訴おり、この点では西光らの主張と対立します。 私自身もルソーに近い感覚があり、「同情」というのは「もし自分が同じ立場だったらどうだろう」「きっと情けなく悲しいことだろう」と想像するところから生まれる感情であり、決して全面否定すべきものではないと考えています。 確かに「同情ではなく共感すべし」という主張もあり、その意図するところは理解できるのですが、厳しい現実を「同じように体験することが原理的に不可能」である以上、簡単に「共感」などできるはずがないと考えるのです。 しかしながら、それでもなお「人間は尊敬すべきものだ」という西光らの言葉は圧倒的な迫力を持って迫ってきます。私たちが西光らの生涯(水平社運動)に触れることで沸き起こってくるのは決して「同情」ではないでしょう。「尊敬すべき人間たち」「その意思と呼びかけ」に対する共感といえるのではないでしょうか。(違和感を覚える表現について、微修正を加えました:2024年10月)にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.10.25

コメント(0)

-

その時歴史が動いた 人間は尊敬すべきものだ1(再掲)

前記事も受け、何らかの形で関連する過去記事をいくつか再掲したいと思います。〔番組の内容 1(放送日は2008年、4月)〕 いまから86年前の日本で、「人間は誰もが尊敬すべき存在である」とうたった宣言がつくられた。水平社宣言である。起草したのは西光万吉。彼は被差別部落出身の青年だった。 西光は部落出身であることを隠して生きるため18歳で上京する。(・・・)「部落民だということがわかったらどんなことになるんだろうと心配だった。」彼にとって部落民であることは恥ずべきこと、隠しておくべきことだったのだ。 そのような西光に転機が訪れた。1918年の米騒動である。生活に困窮した「部落民」からも「騒動」に加わる人がいた。警察は部落に対する徹底的な捜査を行い全国で8千人の検挙者のうち約9百人が部落民だった。 警察だけでなく、当時の新聞や雑誌も「部落民」の暴力を非難した。「部落民は伝統的に動物を殺すことを仕事にしてきた人たちの血筋だから、残忍な心を持っているのだ」(雑誌「一大帝国」)と。部落民であること自体が犯罪であるかのような理不尽な非難に西光は憤りを覚える。 差別され貧しさを強いられていた部落民が生きるために声を上げれば心根まで残忍だと非難される! しかし、振り返ってみれば自分自身差別から逃げたいあまり「部落民であることを恥ずべきこと、否定すべきことと考えていた。」そして、西光は決意する。「これからは自らが部落民であることと正面から向き合って生きていこう、」と。 こうして西光は故郷に戻るのであるが、何をどうすればいいのかわからない状況であった。しかし、ある学者の「論文」をヒントに「自分たちの力で現状を打破していこう」と一歩を踏み出す。 他方、大日本帝国の政府はいわゆる「融和運動」を始めた。 政府は部落民が反抗的であることは部落民の心根の中に問題があるとして、部落民の側が改善すれば世間の同情を受けて差別がなくなるといった「指導」をおこなった。西光はこのような政府中心の運動に強く反発したのである。 そもそも差別の原因が部落民にあるというその考え方が間違っているのだ。それを変えていくためには自分たちが声をあげ団結して行動を起こすほかはない。 こうして西光は「パンフレット」を作って全国各地へ働きかけ、集まった同士とともに団結のための組織をつくり「水平社」と名づけた。 1922年1月、西光はある新聞記者のもとを訪ねる。「部落民への同情や哀れみを呼びかけるような運動はやめていただきたい」新聞記者は納得しなかった。「私たちはあなたたち部落の人たちのためにやっているのだ。世間の同情を求めることの何が悪いのか。」 西光は机をたたいて訴える。「かわいそう、気の毒だから同情してやるという恩着せがましい態度こそが心外なのだ。そのような姿勢こそが部落民を見下しているのだ。」 そして西光は語る。「尊敬する気持ちを持って同じ人間を見てほしい、」と。西光の言う尊敬とは「人を家柄(・・・)等で見るのではなく、その人の個性を認め本質的に人が人と向き合うこと」だったのである 西光の訴えを聞いた新聞記者は、「同情してやる」といった自分自身の傲慢さに気づく。(「急に私自身が恥ずかしくなってきた」)人間は本来尊敬すべきものである、という西光の考えはこうして徐々に理解者を増やしていく。 全国水平社創立の2ヶ月前のことだった。〔コメント〕 ガンジーやキングのドキュメントもそうでしたが、現実を引き受け一歩踏み出していく西光の決意と行動が印象的です。(他者によって一方的に貼り付けられたレッテル・現実をまず決然と引き受け乗り越えていくことを主張したサルトルを思い起こすのは私だけか。) そして、人間は本来平等であり「尊敬すべきものだ」という西光の確信も、「人間相互が信頼し尊敬できる世界」を求め続けたガンジーの姿勢と共通するものがあるように思われます。 人間は「自分を認め、尊重してほしい」という根源的な願いを持っている、ということは200年以上前にヘーゲルが深く洞察していました。 そして、「一人ひとりがかけがえのない存在であり、尊重(尊敬)されるべきものだ」といった「人権思想」も「近代社会」が次第に確立し合意を形成していった「原理」です。 しかし、人間はその逆のことをなんと数多くしてきたことでしょう。「人間は尊敬(尊重)されるべきものだ」という原理が形式的にではなく確立されていくためには、西光のような多くの人々の苦しみと決意、そして長い闘いが必要でした。 それは、後世の私たちにも強い示唆を与えるものです。このような具体的な経験と現実に向き合う行動こそ、学校教育においても大きな説得力を持つものであると考えるのです。(違和感を覚える表現について、微修正を加えました:2024年10月)にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など1

2024.10.15

コメント(0)

-

不断の努力とは 完結した「虎に翼」

法の本質など、一人ひとりの具体的でかけがえのない生と決して切り離すことなく深く描いており、考えさせられる番組だった。主人公寅子はその時々において「法の本質」を語るが、鍵となる言葉は三つ。最初の二つの内容は(録画していないため)記憶に頼って書いておく。 ①「水源」(共亜事件判決後の寅子の発言)法は「水源」のようなもの。特定の色に染められることなく、汚されず清らかさが保たれれば社会も個人も健全に守られる。 ②「人権」(戦後における寅子の発言)法は人々の基本的な権利を守るためのものであり、新憲法のもと、すべての人が平等に保護されるよりどころとなるもの。③「船」(最終週における発言)人の尊厳や権利を運ぶ船のようなもの。時に操作を間違えたり誰かを沈めることもあるが、漕ぎ手は船を修繕したり改造したりしながら進む。様々な人、すべての人たちが快適に過ごせるためには不断の努力が法をつかさどるものにとっては必要(末尾註)。 さて、前記事で私は「司法の独立」という民主主義の重要な原則において、明らかに日本が韓国に後れているという事実を指摘した。だが、「虎に翼」をとおして上記③に関連する事実=法をつかさどるものが「司法の独立」や「人権保障」に奮闘した事実にも目を向ける必要があると感じることはできた。番組で示されただけでも以下のものがある。・共亜事件(モデルは帝人事件)・・・検察の横暴で起訴された帝人社長ら全員に対して(事件そのものが存在しなかったとして)無罪判決がくだされた。・原爆裁判「賠償を受ける権利を明確にできない」など不十分な面を含みながらも、被爆者救済の道が開かれるきっかけとなった。・四大公害訴訟例えば新潟水俣病1971年の判決。「原因物質・汚染径路について様々の情況証拠により、関係諸科学との関連においても矛盾なく説明でき、汚染源の追求が被告企業の門前に達した時には、被告企業が汚染源でないことの証明をしない限り、原因物質を排出したことが事実上推認され、その結果工場排水の放出と本疾病の発生とは、法的因果関係が存在するものと判断すべきである」とされた。 ドラマでは、最高裁長官(桂場)による新たな法解釈として描かれた。・尊属殺重罰規定の違憲判決をもたらした「弁護人による陳述」「人倫の大本、人類普遍の道徳原理」に違反したのは一体誰なのか。本件において被告人はその犠牲者であり、被害者こそこの道徳原理をふみにじっていることは一点の疑いもない(・・・)。被害者の如き父親をも刑法第200条は尊属として保護しているのでありましょうか。かかる畜生にも等しい父親であっても、その子は服従を要求されるのが人類普遍の道徳原理なのでしょうか。本件被告人の犯行に対し、刑法第200条が適用され、且つ右規定が憲法第14条に違反しないものであるとすれば、憲法とはなんと無力なものでしょうか。(・・・)もはや、刑法第200条の合憲論の根拠は音を立てて崩れ去ると考えられるがどうでありましょうか。ドラマにおける弁護人山田よねの陳述は、明らかに上記に基づいて(台本が)書かれている。以上、司法機関に関係する個人・団体による奮闘は十分確認できるが、司法の独立・憲法の人権尊重などが押しつぶされた例も忘れてはならないだろう。1963 年「砂川訴訟」判決においては、高度な政治性を持つ条約(例えば日米安全保障条約)については、一見して明白に違憲無効でない限り、司法審査の対象外という統治行為論が採用された。この判決により、アメリカ軍の駐留は憲法違反ではないとされ、東京地裁の判決が破棄されたわけだが、2000年代に入ってから、砂川事件を担当した田中耕太郎最高裁長官(当時)が、判決前に駐日米国大使ダグラス・マッカーサー二世と連絡を取り合っていたことが、米国の公文書で明らかになった。これは、米国の圧力を背景に「司法の独立」を守れなかったのではないか、ということを疑わせる事実である。そして、その悪影響ははかりしれないほど大きかった。「憲法が最高法規で条約はその下」という、法体系の常識が日本の場合逆転してしまったのだ。ドイツやイタリアでなしえた米軍の「地位協定の改定」が極めて困難になっている大きな理由もここにあるだろう。「最高法規であるはずの憲法の上に、日米安全保障条約が存在している」ためだ。「地位協定」を本気で改定しようという意思が日本政府にない(なかった)ことは明らかだが、日米安全保障条約の下に憲法が置かれてしまった出発点は砂川訴訟の最高裁判決である。「統治行為論」として、憲法判断を回避したため憲法が安保条約の歯止めにならなくなったのだ。 さて、このような「統治行為論」は「法体系の常識の転覆につながった事例」といえるが、その他にも「検挙率」の高い日本において実に数多く生み出されてきた「冤罪」の問題。(袴田事件も象徴的であるが)仮に「死刑」が執行されなかったとしても、人生の多くの時間を奪われ精神的にも大きな負担を強いる「冤罪→服役による人権侵害」、あるいは「取り調べに際しての人権侵害」の例は、枚挙にいとまがない。 確かに「虎に翼」で描かれた家庭裁判所の活動のほか、例えば人間裁判と言われた朝日訴訟など司法にかかわる個人・団体による奮闘に目を向けることは大切だろう。しかしながら「不断の努力」によって改善していくべき課題はあまりに多いと言わなければならない。(引用者註)上記の下線部分「不断の努力が法をつかさどるものにとっては必要」については、違和感もある。「船を修繕したり改造したり」(法の改正や新たな制定)に責任を持つべきは判事や弁護士だけでなく、すべての主権者であると考えるからだ。第12条にもあるとおり「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」ものであること、さらにいえば私自身、「人民(国民)の主権」とは社会的な意思決定権であり、意思決定は原理的に代行不可能なもの」というルソーの見解が妥当だと考えているからだ。 2015年に集団的自衛権を容認する安保条約「改正」への反対運動が大きく盛り上がった際に国会で発言した奥田愛基も第12条に触れていたが、その後においても検察法改正法案(焦点となったのは「内閣や法務大臣が認めれば定年を3年まで延長できる」という規定が黒川検事長〔当時〕の恣意的な定年延長を正当化する問題)が、「ツイッターデモ」によって阻止されたことは記憶に新しい。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.09.30

コメント(0)

-

虎に翼から戦後補償を考える

9月4日のBingNewsに以下のような記事が掲載された。(以下抜粋)NHK連続テレビ小説「虎に翼」の第112話が3日、放送され、ヒロインの学友、山田よねが弁護士として法廷に立つシーンが初めて描かれ、視聴者から大きな反響が寄せられた。・・・行われた裁判では、原爆投下が国際法に反しているかが争点となり(・・・)被告側の教授、嘉納隆義は、新兵器である原爆を想定していない国際法の規定を類推解釈すべきでないと(原告側に)反論した。反対尋問にたったよねは、・・・「いくつかの国際法に『戦闘における不法行為を行った国には損害を賠償する義務がある』と定められています」と述べた。そして、この義務は国家間にのみ発生するものかと確認。嘉納は、国際法の原則では不法行為による損害賠償は国家が請求するものだとし、個人が国に賠償責任を求めることも不可能だと答えた。その言葉によねは歩み寄り「主権在民の日本国憲法において個人の権利が国家に吸収されることはない。憲法と国際法および国際条約の規定と法的にはどちらを上位に考えればよいとお考えですか?」と再質問。戦時中に今の憲法は存在しないとはぐらかす嘉納に「原告は『今』を生きる被爆者ですが?」と詰め寄った。・・・(よねの)その姿に多くの視聴者がXで「立派になったなあ」「キレッキレ」「しびれます」などと感激。常に弱者に寄り添うよねの信念を改めて感じたという視聴者も多く「胸アツ」「朝から魂持っていかないで」「言葉に魂が籠ってる」といったポストも目立った。(抜粋は以上) 先入観がなければ、上記よねの発言は違和感なく納得できるものであろう。よねの主張を繰り返すと「主権在民・人権の尊重を基本原則とする憲法のもとでは、個人が受けた人権侵害に対して補償を請求する権利は国家に吸収されることはない」「憲法は国際条約の上にある」、というもので全く妥当な原則だ。実をいうとそれは、韓国の法廷が「朝鮮人徴用工が受けた被害(=賃金不払いや酷使・虐待)への日本企業による補償義務」を認定した根拠と同一である。本来ならば妥当な論理を「徴用工や韓国政府は日本企業に難癖をつけているだけ」という先入観によって否定しようとする現実はないだろうか。 基本的な論点は過去記事で整理しておいたので参照されたい。 黒部ダムだけでなく 「動員」された朝鮮人 | “しょう”のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)徴用工問題の「政治解決」について | “しょう”のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)確かに、日韓を問わず「政府」は戦時中や植民地支配のさなかに他国の民衆に与えた人権侵害・被害に対する賠償責任を否定する傾向にある。しかしながら、日韓の司法機関の違いについては明確にしておきたい。「政府の意向に忖度して判決が左右されてしまいがちな日本の法廷」に対して、相対的に司法の独立が実現しているのが韓国の法廷であることは、以下の例からも明らかだろう。韓国で「ベトナム民間人虐殺」裁判が大詰め 証言者に危険迫る懸念も|NEWSポストセブン (news-postseven.com)ベトナム戦争中、(米国の要請で出動した)韓国軍による残虐行為について、ベトナム人の視点からは非常にで痛ましい記憶が残っている。韓国軍は1964年から1973年の間に約32万人の兵士をベトナムに派遣し、多くの民間人に対する虐殺や暴行が行われた。(例:1968年2月12日にクアンナム省のフォンニ村・フォンニャット村で発生した虐殺事件がある。この事件では、韓国軍が無抵抗の村民約70人を殺害。)近年、ベトナム人被害者が韓国政府を相手に国家賠償訴訟を起こし、韓国の裁判所が韓国軍による民間人虐殺を事実と認める判決を下した。(韓国政府は当初、賠償責任を認めようとしなかったが・・・)ベトナム戦争民間人虐殺での賠償判決 韓国政府が控訴 | 聯合ニュース (yna.co.kr) ベトナム戦争虐殺での賠償判決 韓国外相「人権尊ぶ国として賢明に対処」 | 聯合ニュース (yna.co.kr) このような動きは、過去の出来事を再評価し、和解と正義を求める努力の一環として重要であろう。韓国の裁判所がベトナム人の賠償請求権を認めた根拠は、以下の点に基づく。1. 歴史的事実の認定:裁判所は、ベトナム戦争中に韓国軍が民間人に対して行った虐殺や暴行が実際に発生したことを認定。2. 人権侵害の認定:これらの行為が重大な人権侵害であり、国際法や人道法に違反するものであると判断。3. 被害者の権利:被害者が正当な賠償を受ける権利があると認められた。4. 国家の責任:韓国政府が当時の軍の行為に対して責任を負うべきであると判断された。これは、国家が自国の軍隊の行為に対して責任を持つべきという原則に基づく。 第二次大戦後、韓国は独裁体制から民主的な社会への移行に相当な年月を要したのは事実である。しかしながら現在、「司法の独立」という民主主義の重要な原則において、明らかに日本が韓国に後れているという事実としっかり向き合ったうえで、この社会の今後を考え、創造していく必要があるのではないか。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.09.07

コメント(0)

-

『戦場の女たち』から特攻を考える 古市発言より

古市憲寿の発言が炎上しているという。以下のような内容も含めてらしい。 「知覧とか万世の特攻の資料館はよく行ったりするんですけど、特攻があったから今の日本が幸せで平和だっていうのはちょっと違うなと思っていて、むしろ特攻みたいなことをさせない社会にしていく必要があると思う」 「特攻の記憶を受け継ぐことはすごい大事なんですけど、それにただ感動して泣いて終わりにするんじゃなくて、こういう特攻みたいなものがもう二度とこの国に現れないようにするには『どうしたらいいんだろう』って、そういったきっかけになるような、そういうふうに平和を考えることがすごい大事かなって思います」。古市憲寿、メダリストの‘特攻資料館行きたい”発言に意見 「泣いて終わりにするんじゃなくて…」 - モデルプレス (mdpr.jp)https://mdpr.jp/news/detail/4352457 上記主張自体は全く当然と考える。著名人の発言を炎上させ、自由にものが言いづらい状況をつくる行為や空気はないだろうか。このたびはNHKのバタフライエフェクト『戦場の女たち』も題材にしながら特攻を考えたい。 この番組に登場したのはソ連初の女性航空士マリーナ・ラスコーヴァ、女性狙撃兵リュドミラ・パブリチェンコ、ドイツの天才飛行士ハンナ・ライチュなど。ライチュはテストパイロットを繰り返してナチスの兵器開発に協力、爆撃の命中率を高めたという。 興味深い場面やメッセージは数多くあったが、このたびは「特攻」に関連する部分だけをとりあげたい。上記のように、テスト飛行を繰り返し急降下爆撃の実現に貢献したハンナ・ライチュだったが、ドイツ軍の敗色が濃くなる中で、新型の爆弾(時速600キロで飛び、大きな破壊力をもつ爆弾)の命中精度を高めるため、それを人間が操縦することをヒトラーに提案したという。 飛行士は命中の直前に脱出することが想定されていたとはいえ、事実上の特攻(自爆)作戦である。彼女の提案に対してヒトラーは次のように応じたという。 「生きて帰還する可能性を兵士たちに残すべきではないか」と。どうだろうか。あのヒトラー(第二次大戦や障がい者・ユダヤ人の虐殺を引き起こし、およそ人権感覚などなかったと思える)の言葉がまともに聞こえるではないか。 このようにヒトラーでさえも躊躇した特攻(自爆)作戦を実施・継続した大日本帝国(その指導者たち)をどう見るべきか、ということである。「人間魚雷回天」もそうであるが、「志願」という名のもとに実施された、人類史上まれにみる非人間的な作戦というべきであろう。(爆弾を持ったまま戦車に飛び込む「陸上特攻」も本質的には同じ。) ここで、同じNHKの「ドラゴン桜」で吠えた桜木の発言を思いおこしたい。「『国はな お前らにバカなままでいてほしいんだ それが本音なんだ何にも疑問も持たず 何にも知らないまま調べないまま ただひたすら 制度の下で働き続け 金を払い続ける国民であってほしい、それを別の言葉で言い換えると何だ?馬車馬だ、国はお前らには ただひたすら 黙々と馬車を引く馬車馬であってほしいんだその方が都合いいからなどんなに努力しても どんなに力を振り絞っても 本質を見抜く力がなければ 権力者と同じ土俵にすら立てないんだ ルールを作るやつらはな この状況がおいしいから こういう仕組みにしてんだ(・・・)なぜ社会はこうなってんのか 誰がどんな意図で このしくみを作ったのか 本質を見抜き自分なりの答えを出す力をつけろ」 上記セリフの中で(・・・)に入る言葉は、「自分は関係ねぇからなんて言ってたら、一生騙されて高い金払わされ続けるぞ」である。しかし、国が差し出すことを求めるのは金だけなのか? 状況によっては「命までもすすんで(喜んで)差し出せ」と要求してくることは歴史が証明している。そして、すすんで差し出すのが当然という「空気」をつくりだすために利用されたのが「国のために戦って死んだ者は『英霊』として永久に讃えられる」という物語である。 桜木の言うように、全ての政治家が「国民は馬鹿なままでいてほしい」と願っているわけではなかろう。しかし、残念ながらそのような「権力者」は現在も存在しているようだ。われわれは騙され続けることなく「本質を見抜く力」をつけるためにも、しっかり歴史に学ぶ必要があるのではないか。 特攻作戦などを、実行(積極的に募集)し続けた軍(国家)上層部の戦争責任はもちろん、多くの若者を戦場に追いやった「教育の戦争責任」も忘れてはならない。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.08.16

コメント(0)

-

丸山島根県知事が反論した「消滅可能性自治体」

『週刊文春』(5月3日発刊)や朝日新聞(5月21日付)の取材による丸山島根県知事の発言、各道府県知事の発言などをもとに人口減少問題を(「消滅可能自治体」という形で)地方の自己責任のようにとらえる発想を批判したい。〔以下『朝日』や『文春』記事などより〕 財界人や学者らの有志で作る「人口戦略会議」が、全国の744市町村を「消滅可能性自治体」と位置づけている。Q こうした動きを現場の知事はどう見たのか。人口戦略会議の発表(2024年4月24日)後、その週のうちに定例記者会見があった知事発言の内容は?A1「国は人口減少を地方の問題と決めつけているが違う。出生率が低い東京圏に若い世代が吸い寄せられる構造に問題がある」(福井県知事)A2「それぞれの地方でできることはやっているが、近隣の市町レベルで人口を取り合っているだけ。国が腹をくくって、社会全体の取り組みをしなければ(解決は)無理だ」(広島県知事)A3「出生率が高いところもあるけど、総じてどこも下がっていて、我が国の傾向。国の政策とか、日本社会全体の問題を解決しないといけないのに、自治体ごとの課題であるかのように、誤った世論誘導をしているところが問題」(島根県知事) 〔Q 世界に類例がないほど急速に「少子高齢社会」へ爆走中の日本、海外からみるとどう見えるのか。A 例えばイーロン・マスクは、日本の人口減少問題について「出生率が死亡率を超えるような変化がなければ、日本は結局消滅するだろう」とツイート。〕 一例だけではあるが、「人口減少」問題が地方の自己責任ではなく、国全体の問題であることは自明では? 5月3日、丸山知事の会見では舌鋒鋭く指摘が続いた。 「だから私が言っているように、市町村単位に置き換えること自体がナンセンス。市町村の努力が足りないからと押しつけているけど、じゃあ東京都がすごく頑張っているから人口増えているの? 合計特殊出生率(1人の女性がおおむね生涯で出産する子の数)は都道府県で最低だよ(0.99)。よそから人を吸引できる恵まれたポジションに社会構造上あるから、そうなっている」 丸山知事の指摘は止まらない。「分かりやすいのは東京一極集中だけど、私からすると三大都市圏とそれ以外の地域との格差構造を是正しなければ、こんなの(人口減少)どんどん進むに決まっていますよ。一生懸命に出生率を上げて子育て環境を整備しても、大学・専門学校への進学、就職という段階で、子どもさん達が地方に残れない構造。」 「消滅可能性自治体がどうこうだというふうに自治体に転嫁していくレベルの問題じゃない」 都市部への人口集中は、企業の集中が原因の一つだと見られており、矛先は経済人へも向かう。「なぜ東京にでかい本社を構えないといけないのか。アメリカのように(分散立地)できないのか。経済主体が最適だと思っている選択の積み重ねが、日本社会としては最悪の事態を招いている。」 「国の成り立ちは領土と主権と国民の三つ。そのうちの国民がいなくなってしまうかもしれないという意味での、日本という社会の持続可能性が問われているのが人口減少問題の本質。」 また、5/21 の朝日の記事では、自民党が「国立大授業料の適正な設定」と称して授業料値上げの提言を行った問題に対して猛然と異を唱え、「高等教育を諦める親が増えていることが少子化の一因になっている、という想像力すらない人たちに、怒りと失望を覚える」と徹底批判した。 〔comment〕以上のような丸山知事をはじめとする道府県知事たちの発言は全く当然ではないか。「ひろゆき」や「成田悠輔」に象徴されるような、新自由主義的で冷笑系の言説(「自己責任だろ」と言って「田舎」を馬鹿にする言説)はネット上には相当あふれ、それ自体が差別的で大問題だが、行き着く先は日本社会全体の決定的な衰退でしかない。地方の発信から全体を問い直すことは必須だと思われる。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.07.28

コメント(0)

-

宮田笙子の五輪出場辞退について

標記の問題については、すでに大きく報道されており、「すでに終わった問題」、「やむを得ない」という空気になっているだろうと感じています。私自身の感覚もそれに近いものがありましたが、為末大の発信を読み、確かにこのような見方がまっとうだ、と考えましたので紹介します。 自らの体験をふまえ、「子どもたちの問題にフォーカスするより、可能性を信じる社会の方が私は良いと思っています」という発言には共感をおぼえました。 日刊スポーツ新聞社に掲載された、長文コメント(為末大)にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.07.21

コメント(0)

-

日中の大学・研究機関の落差

去る6月21日、遠藤誉が「Nature の研究ランキング『トップ10』を中国がほぼ独占」と題した記事を書いていました。Nature 誌を発行する英国の出版社による、「科学技術研究における各国の大学・研究機関の実力ランキング」の報告書の紹介です。Natureは145の自然科学分野および健康科学分野のジャーナル(学術雑誌)に掲載された研究論文への貢献を、2023年に出版された75,707報の論文をもとに調査をまとめランキングを作成しています。調査結果には<Nature指標2024 研究リーダーズ:中国の研究機関が上位を独占>という見出しがつけられました。 (世界で10位以内に入る研究機関・大学のうち、7つを中国が占め、日本はゼロ。) 「科学技術力」においても「経済力」においても「中国を見下す」ような主張・情報が多数発信される中、中国の現状と日本の現状(例えば大学教育の現状、研究の実態、彼我の落差)を考えていくうえで多くの人に読まれるべきだと考えました。「小泉・竹中構造改革路線」による新自由主義的な大学の改編(独立行政法人化と基礎研究を軽視した予算削減など)が教育機関としても研究機関としても日本の大学の体力を奪い、悲惨な状況に陥っている現在についても一目瞭然です。(現状を打開し、大学のみならず「日本の教育機関の体力」を回復させていくためには、正しく「社会的共通資本」としてそれらを位置づけ、必要な資金を惜しまず支えていくことでしょう。)遠藤誉の記事とあわせて、以下の二つも是非ご一読ください。古賀茂明「大企業の利権を守るためにEV化で後れを取った日本の代償 中国に全て奪われ『産業国家』が没落する日」ブログ 世に倦む日日 の関連記事「中国の科学技術力 - 嘗て日本の子どもたちが夢見た未来空間へ日進月歩」 さて、福島第一原発の事故の結果大量に発生した「汚染水(処理水)」の海洋放出問題について中国に「科学的な対応」を求めていた日本政府・東京電力は、科学技術においてすでに日本を凌駕している中国の「科学的見解に基づいた懸念」に全く触れようとしませんでした。この点、日本政府の発表を垂れ流すだけだったマスコミも同罪でしょう。「処理水(汚染水)」海洋放出の問題点 | “しょう”のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.07.07

コメント(0)

-

映画「ジョン・ラーベ」

昨日(6月15日)、数人の仲間とともに標記の映画を視聴した。 ジョン・ラーベ ~南京のシンドラー~ (2009):作品情報|シネマトゥデイ)予告編 視聴にあたって作成したメモと、感想を紹介したい。Q ジョン・ラーベ(John Heinrich Detlef Rabe)とは? ドイツ人商社員であり、シーメンス社の中国駐在員(のちに中国支社総責任者)として約30年にあたって中国に滞在。彼は日中戦争の「南京攻略戦」時に、民間人の保護活動に尽力した。Q 彼の行動は?1937年、日本軍による「南京攻略戦」の際、ジョン・ラーベは十数人の外国人と共同で組織した南京安全区国際委員会委員長となり、中国民間人の保護に努めた。彼は(映画の予告編にもあるように)自分の所有する土地にハーケンクロイツ旗を掲げ、600人あまりの避難民(民間人)を戦禍から守ろうとした。〔すでに1936年に「日独防共協定」、1937年11月(「南京事件」直前)に「日独伊三国軍事同盟」成立〕。南京陥落後は、約20万人ともされる中国人避難民が殺到した安全区(南京城内の北西部に設置された外国人の施設や邸宅が多くある地区)の代表として、非人道的行為の防止に尽力。Q 彼の行動は(細部も含めて)なぜ明らかになったのか?帰国後、ラーベは日本軍の残虐行為を喧伝し、ヒトラーに上申書を提出。日本軍の行動を改善するよう働きかけたが相手にされず、ゲシュタポに逮捕されるなど苦境に立たされた。彼は失意の中で戦時中の日記を清書し、のちに孫のトーマス・ラーベおよびエルヴィン・ヴィッケルト(元ドイツ中国大使)によって出版された。2009年にはドイツ・フランス・中華人民共和国合作による映画『ジョン・ラーベ 南京のシンドラー』が公開され、彼の活動が映画化された。原作(日記)からは大幅に脚色されているものの、ラーベの人道的な行動が描かれている。朝香宮鳩彦王(あさかのみや やすひこおう)・・・1937年12月2日、上海派遣軍司令官となり、直後の「南京攻略戦」に参加、現地にいたこともあって、いわゆる南京事件の実際の責任者の一人として疑いが持たれている。1937年の「南京事件」後、日本軍内で「慰安所」の設置を要望する強い意見が出された。「慰安所」は、性病予防や占領地での日本兵による「女性への暴行事件」への対策、戦意の向上、軍の機密保持などを口実に設置されたが、現実には・・・。Q ラーベの日記から想起される南京事件、戦争の恐怖を映像で追体験できる「劇映画(フィクション)」にもかかわらず、なぜ劇場で上映できないか。(この部分は朝日新聞社「論座」の趣旨を要約)右翼などによる暴力的な抗議や上映妨害が、市場原理(集客困難)とリンクして、自主規制へ追い込むという現実がある。1997年、事件60周年を機に日本公開となった『南京1937』が右翼団体によってスクリーンを切られるなどの上映妨害が起こった。(同時期、東京裁判を批判する『プライド・運命の瞬間』は全国公開された)。日本政府も歴史的事実としては公式に認めているにもかかわらず、事実そのもの・加害を否定する側の言動はいまなお激しい。加害性にこだわる個人を攻撃するのに、マスメディアでも当たり前のように使われるようになってきたのが「反日」という言葉。特に『ジョン・ラーベ』の場合、香川照之演じる朝香宮鳩彦王(上海派遣軍司令官)が捕虜虐殺を暗に命じるシーンがあり、「南京」と「菊」の“ダブルタブー”に触れるため、最初から「上映は無理」との見方が映画関係者の間であったという。※杉原千畝(1939年、ナチスに迫害されてリトアニアに逃れてきたユダヤ人6000人のビザを日本政府の了承がないまま発給)は映画化・上映されているが・・・。〇日本での視聴について 劇場での上映はなされなかったが、2014年以降市民による自主上映会は複数回行われた。有名な俳優が数多く登場していることもあり上映権は高額になるが、家庭で視聴するためのDVDは現在、比較的容易に入手できる。〇象徴的な言葉や場面、感想(一部ネタバレ)・ラーべが人道的で勇敢な「英雄」ではなく「普通の人(普通のナチ党員)」という設定。冒頭リンクの作品情報には「全編に漂う緊張感」という言及があったが、私が強く印象づけられたのは「日々行われる捕虜と市民の殺害に対してどうしようもない(安全区メンバーの)無力感」だった。「安全でない安全区に何の意味があるのか」、あるいは「日々運び込まれる重傷患者に対して麻酔もなくまともな治療ができない」という圧倒的な無力感である。そして、ラーベとウィルソン医師(ナチ党員のラーベ嫌っていた)とが、そのような無力感と弱さを共有しつつ手を結んでいく場面が強く印象に残った。 さて、1937年の南京ほどではないにしても、私たち自身「変えようがないと思える現実」の前で圧倒的な無力感を覚えることがあるのではないか。その点では、この映画は極めて特殊な場面設定とはいえ、ある種の真実・人間にとっての普遍性を感じさせるものがある。 どうにも動かしがたい現実に圧倒され、無力感に押しひしがれる状況の中でも、われわれは「ささやかなつながり」を創りながらその現実に向き合うことができるのではないか、「たとえ小さくとも一歩を踏み出す勇気が大切なのではないか」、そのようなメッセージを私は「ジョン・ラーベ」から受け取れたように思う。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.06.16

コメント(0)

-

傷つけられた子どもたちは今~ヘイトスピーチから6年

2015年 の11月に別ブログで公開した記事を再掲します。もともとリンクしていた動画がネット上からなくなっていたようですが、別の場に公開されていたことがわかりましたので。「傷つけられた子どもたちは今~ヘイトスピーチから6年」 去る10月30日、NHKかんさいで放映されました。 以下は私がNHKに送信した意見です。 上記番組をオンライン放送で視聴しました。ヘイトスピーチで傷つけられた子どもの視点から丁寧に作られた番組、日本の現状を問い直す問題提起としても素晴らしかったです。番組を作り放送にこぎつけた皆さんに心から敬意を表します。人権や民主主義を大切にするという視点をNHKがまだ失ってないということも確認することができました。 この間、安保法制などをめぐるNHKの報道は「政府の広報機関」に成り下がっていると判断し本気で受信料を拒否するつもりでしたが、もう少し考えることとします。 にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.06.03

コメント(0)

-

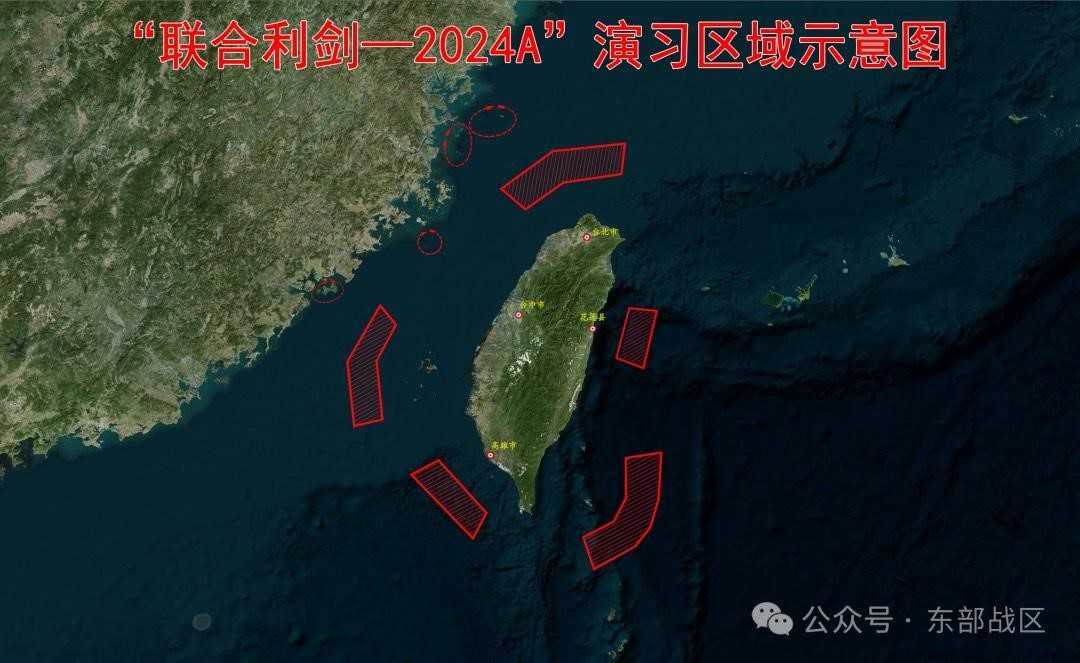

台湾をめぐる現状について

遠藤誉は記事「中国の威嚇的兵器ポスターと軍事演習 頼清徳総統就任演説を受け」で、24年5月20日における台湾の頼清徳総統の就任演説について詳しく言及しています。「緊張が高まっている台湾海峡」をめぐる情勢を冷静に把握するためにも、有力な記事であると考えますので、要点を紹介しておきます。 Q「理路整然として力強かった」という頼清徳総統の演説の内容は?A 彼は「独立」を越えて「国家主権」を主張し、「中華民国」台湾はれっきとした「主権」を持った「国家」であり、どこにも隷属していないと述べた。さらに、「中国(中華人民共和国)」と「中華民国(台湾)」は互いに主権を持った「国家」として、「対等に」話し合いをすべきであると主張。(「現状維持」といいつつも、かなり踏み込んだ演説。)Q この演説は現状において「国際社会」で受け入れられるのか?A その主張は、1971年の国連決議【第2758号】に違反しており、国際社会で容認されるためには、この決議を、国連で再採決して「否決」しなければならない。〔現在、「中華民国」を正式に国家として承認しているのは世界中で13カ国とローマ教皇庁のみ(米国も日本国も承認していない。「一つの中国」という立場):引用者補足〕Q 頼清徳の上記主張と、「中国は台湾を威嚇するのをやめよ」という発言に対する中国の反応は?A 中国は激怒、威嚇的なポスターおよび軍事演習で、激しい怒りを表している。 5月23日、<東部戦区発布“聯合利剣—2024A”軍事演習区域見取り図>なるものを発表。それによれば軍事演習区域は以下のとおり。 この軍事演習は5月23日と24日に行われたが、実弾を伴う演習ではなく、短期間で終わった。Q それはなぜか? A 総統が就任演説で主張したことが台湾の立法院で認められるわけではなく、台湾としてどのような決議を出すかは別問題。立法院は与党51議席に対して野党60議席であり、頼清徳の「国家主権」論の方向に動く可能性は非常に低い。 ⇒だから中国大陸側も「威嚇」だけは派手にするが、軍事演習も実弾を伴わない短期間のものしかしなかった。 〔紹介は以上〕 続いて公開された記事にも考えさせられました。 「台湾海峡の有事は日本の有事」といった「安倍元首相時代の発言」自体大きな問題がありますが、そのもとにある思い込み自体を問い直す必要がありそうです。 アメリカがやっと気づいた「中国は戦争をしなくても台湾統一ができる」という脅威(遠藤誉) - エキスパート - Yahoo!ニュースにほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.05.26

コメント(0)

-

マスメディアとネットメディア

「マスコミによる報道は信用できない」、という発信がネット上にはかなり見られます。私自身も様々な報道内容に対して疑問を持ち、ここ数年間だけでも新聞社などのマスメディア(TVの場合は、主にNHKやTBS)に対して実名で意見を届けてきました。〔ハンドルネームですが、本ブログでもそのいくつかは紹介してきています。〕 しかし、それは新聞メディアなどの報道機関を「信用できないと軽く見る」からではなく、重視しているからです。(政治権力からの圧力を受けやすいのは、組織的取材を経た報道は影響力が無視できないほど大きいから)。仮に新聞などがほとんど廃刊になり、「取材と裏どり」を経ない「伝聞情報」ばかりがネット上に溢れ、大多数の人がそれを唯一の情報源とするような状況が生まれたら・・・、考えるだけでも恐ろしいことです。 もとNHK職員の池上彰が実例を示しながら、新聞の重要性について述べています。彼の特集番組の中には「自分の視点と違う」と感じられるものがあるにせよ、この発信については賛同できるところが大きかったので要点を紹介します。 ネットがあれば新聞不要と思う人に欠けた視点 「新聞離れ」が進んだアメリカはどうなったか | Q 新聞の存在意義は?A 取材新聞社は多くの記者を抱え、直接情報源に取材して記事にする。この第一報がなければ、ネットに記事が転載されることもない。長い時間と手間のかかる取材をする記者がいるからこそ、記事が出来上がる。(テレビ局では、NHKだけが多くの記者を抱えている。民放テレビにも報道部門があるが、記者の数は少ない)。もし本当に新聞がなくなったら、第一報がなくなり、ネットに新聞社から配信される記事もなくなる。ネット専業のニュースメディアで新鮮な視点の記事も配信されるが、「テレビのワイドショーでのタレントの発言が炎上した」という類のニュースも激増。ネットニュースのメディアは取材コストをかけるだけの経営的な余裕がない。 Q 新聞離れで先を行っているアメリカで起こっていることは?アメリカでは全国紙より地方紙が主流だが、経営難のため続々廃刊に。結果、選挙の投票率が激減。地元の選挙を報道する新聞がなくなったため、立候補者などの情報が有権者に行き渡らなくなったため。地域のニュースが報じられない⇒地元の政治への関心も失われ、新聞が廃刊になった市では不正や汚職が横行。不正を監視し、報道されることもなくなったから。日本でも同じことが起こりかねない。新聞があることで、人々は政治についての情報を得ることができ、権力者の不正に歯止めがかかる。新聞は民主主義を支えるインフラ。Q 社会を動かした例は?A1 1970年代、アメリカ史上最大の政治スキャンダル「ウォーターゲート事件」⇒リチャード・ニクソン大統領が辞任に追い込まれた。この事件を暴いたのはワシントン・ポストで地方版を担当する2人の若手記者。発端は1972年、ワシントンのウォーターゲートビルにある民主党本部に不法侵入した人物をガードマンが見つけて通報、逮捕された侵入者の中には元CIA(中央情報局)の工作員がいた。これを知った2人の記者は「本当にただのコソ泥なのか?」と疑問を抱き、取材を始めた結果、大統領再選を目指す共和党系の人間が盗聴器を仕掛けようとしていたことが発覚。A2 ベトナム戦争を終結させた歴史的な大スクープ。 泥沼化していたベトナム戦争の真相を記した機密書類「ペンタゴン・ペーパーズ」をニューヨーク・タイムズが報道。報道機関と政府1 | “しょう”のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)報道機関と政府2 | “しょう”のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)Q 日本の場合は?A リクルート事件が有名川崎市役所の助役がリクルート社から未公開株を受け取っていた件を神奈川県警が内偵捜査を行ったが、時効のため事件にはならなかった出来事。しかし、朝日新聞横浜支局だけが独自の判断で取材⇒地道な報道を継続、時効であっても、企業のモラルが問われる問題だと捉えた⇒朝日新聞は「リクルート社、川崎市助役へ一億円利益供与疑惑」という特ダネを打った⇒その後、リクルート社が政財官界の多くの人々に未公開株をばらまいていたことが発覚。そこで、東京地検特捜部が捜査に乗り出し、日本の政財官を震撼させた「リクルート事件」へと発展。地方記者の執念の取材が、巨悪を暴いた。地道な取材と報道によって政治や社会が大きく動くこともある。 「信用できない」と切り捨てるのではなく、新聞等のマスメディアとネットメディア「双方の強みと弱み」を十分考慮したうえで判断し、対応していくことが大切。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.05.14

コメント(0)

-

あまり報道されない重要な二つのニュース

多くの論評を加えることなく、「二つのニュース」を紹介します。中国やロシアは多くの問題を内包している国ですが、「日本や欧米諸国による一面的と思える報道」を相対化・検証するためにも大切なニュースであると思われます。 1,「アルジャジーラ」による、パレスチナ報道 会談日: ファタハとハマスの代表者は最近、中国で和解に向けた会談を行いました。北京の外務省が2024年4月30日にこの会談を確認しました。目的: 両グループは和解の可能性を探るため、深く率直な対話を行いました。具体的な問題について議論し、前向きな進展がありました。背景: ファタハとハマスは長年にわたって競合してきましたが、ガザ地区へのイスラエルの攻撃がさらなる和解の話し合いを促しました。2007年以降、ハマスはガザの事実上の支配者となっており、ファタハは占領された西岸で限られた自治権を持っています。中国の役割: 中国はパレスチナ問題に対して伝統的な友好的立場を取っており、イスラエル・パレスチナ紛争に対する二国家解決策を支持しています。中国はイスラエル・ガザ戦争が始まった時から即時の停戦を呼びかけており、中国の習近平主席は「国際平和会議」を開催して戦争を終わらせることを提案しています。〔comment〕 1993年にイスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)の間で同意された「オスロ合意」(パレスチナ暫定自治政府を認め、「二国家共存」の方向性を宣言した合意)をイスラエルは事実上反故にしてパレスチナへの「軍事行動」を繰り返してきました。パレスチナが統一されていない(ハマスとファタハに分裂している)ことが「合意不履行」の口実になっていたことを考えると、このたびの会談は重要な一歩であると考えています。 2,国際司法裁判所による「ウクライナ問題」に関する判断 ICJ(国際司法裁判所)が、「ウクライナ側が告発したロシアの蛮行」に対する訴訟の多くを却下(一部認定)する判決を下しました。(2024年1月31日)国際司法裁判所、ロシアのテロ条約違反一部認定 訴えの大半退け - 日本経済新聞 (nikkei.com)ICJ(国際司法裁判所)の判決にみるウクライナ戦争 青山学院大学名誉教授・羽場久美子 | 長周新聞 (chosyu-journal.jp)NIDSコメンタリー 第265号 - 防衛省防衛研究所 (mod.go.jp) ・MH17撃墜事件に関する訴訟: 「ロシアが2014年7月のマレーシア航空機MH17便撃墜を含むドンバスでの“テロ”作戦を指揮した」として2017年にキエフがロシアに対して起こした訴訟について、ICJはこの告訴を却下した。(「証拠不十分」等が理由)。・クリミア併合後の人種差別に関する訴訟: 「ロシアはクリミア併合後、クリミア半島のウクライナ人やタタール人住民を人種差別した」とウクライナが告発した訴訟についても、ICJはこの告訴を却下した。クリミア併合後、ウクライナ人やタタール人の市民権に関してロシアの法制度に人種差別は存在しないと判断。〔一部認定したのは以下の点〕ICJはロシアがウクライナ人やタタール人を人種差別的に扱ったとされる訴えを一部認定し、ロシアがテロと反差別の条約に違反したとの判断も示した。具体的には、ロシアがクリミア併合後、ウクライナ語の教育を保護しなかったことが人種差別撤廃条約に違反すると指摘された。・ウクライナのジェノサイド告発に関する訴訟ロシアが「ウクライナ政府によるドンバスのロシア人(ロシア語話者)への大量虐殺」という虚偽の主張を利用して軍事行動を開始したとしてモスクワを(キエフが)告訴した件、さらにウクライナの主張(特別軍事作戦自体が、ジェノサイド条約に違反している)について、ICJはこれらの主張を退けた。〔comment〕 ウクライナ戦争に限らず①「(困難な対話も含めて)戦争を未然に防ぐこと」、②「不幸にも起こってしまった時は一刻も早く終わらせること」が大切だ、というのが私の立場です。欧米諸国がいずれにも本気で取り組んでいない(2022年3月、「ウクライナ戦争開始後の占領地からロシアは撤退し、ウクライナは中立化(NATOに加盟しない)」という方向でまとまりかけていた話〔-関連記事はウクライナ大統領「中立化可能」トルコで停戦対話へ - 日本経済新聞 (nikkei.com)〕を米・英を中心とする国々が「ロシアを悪魔化」することでつぶし、長期戦をあおった〕とみている私ですが、「一方的な悪魔化」が本当に妥当なのか、国際司法裁判所(ICJ)の上記判断は、検証の材料になると考えています。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.05.03

コメント(0)

-

「特別支援」と教育評価

「教育の窓」で紹介されていた実践部分(前半から中盤)を長文になりますが番号をつけて引用します。①受け持った当初、Aちゃんは、かなりパニックを起こしていた。 もう、大声でわめくし、あばれるし、手のつけようがなかった。授業中、休み時間、掃除の時間など、突然、そうなるのだった。わたしたちにとっては、何の前ぶれもなく、理由もなく・・・、ほんとうにそういう感じだった。 学級のみんなは遠巻きにしてそれを見ている。対処のしようもないといった感じ。また、そういうときは、『先生にお任せ。』といった気運もあった。そして、当然のように、保健室で休ませるという対応になった。②そうしたなかで、わたしは、心配そうに見つめる子、にやにや笑ってその事態を見ている子、我関せずの子などを、しっかり観察していた。 そして、心配そうに見つめているだけでも、関心をもとうとしていることは確かなので、そうした観点でほめるようにした。③そのうちだんだん、関心をもつ子がふえていく。なかには、Aちゃんがあばれるのを見て押さえようとする子も出てくるし、『どうしたの。ダメでしょう。』などと強く叱責する子も現れる。しかし、そんなことが何にも功を奏さないことも分かっていく。④だんだん、Aちゃんとのかかわり方に変化がみられるようになっていく。Bちゃんが言う。「toshi先生。Aちゃんは、~のようなとき、パニックを起こすのではないかなあ。」 もちろんこれは、例外があまりに多すぎるし、逆に、~のようなときいつも起こすというわけでもない。 しかし、『Aちゃんにかかわっていこう』『Aちゃんのことを心に留めよう』『Aちゃんとともにこのクラスをつくっていくのだ』、そういう態度であることは確かで、そうした観点で絶賛した。⑤授業中も、問題解決学習が定着するまでは、パニックを起こすことがあった。 そういうときは、授業はもちろん中断だ。 でも、子どもたちの成長とともに・・・、 これは、Cちゃんだ。 「ねえ。みんな。話が飛びすぎるよ。もう少し、整理して話すようにしようよ。『今、話し合っているのは、~です。』ってよく分かるようにしないと、Aちゃんはうまく話し合いに参加できないと思うよ。」 などという言葉も聞かれるようになる。 Aちゃんも自分で、『これはまずい。パニックを起こしそうだ。』と思うと、静かに自分で教室を出て行くようになった。わたしは、この判断力を、みんなの前で絶賛した。⑥そのうち、Dちゃんのように、「toshi先生。Aちゃんね。~が得意なんだって。だから、わたし、教わっちゃった。Aちゃんも、とってもうれしそうに教えてくれたよ」などという子も現れる。これももちろん、上記の観点からして、絶賛ものだ。⑦しかし、学級、子どもの成長は、右肩上がりではない。どうしても紆余曲折はある。 どのようなとき、Aちゃんはパニックを起こすか。それが分かるようになったころ、Eちゃんのように、わざと挑発してパニックを起こさせ、喜ぶという事件が起きた。 これはもうとんでもないことだが、 さいわい、わたしより早く、クラスのみんなが激怒してくれた。Eちゃんも、学級のけわしい雰囲気に、もう、反省せざるを得ない様子だ。わたしは(・・・)「悪気はなかったのだよね。Eちゃんは、ちょっとからかってみたくなっただけなのかな。でも、いいよ。今のEちゃんの態度は、『もう、これからは絶対しません。』そういう決意が現れているもの。怒ってくれたみんなも、ありがとう。わたしは、すごくうれしい。」そのような感じで済ませることができた。⑧子どもたちの問題解決学習も、Aちゃんの存在を意識したものになっていった。前述のCちゃんの言葉もそうだが、〇Aちゃんが黙って教室を抜けるようなことがあると、『ああ。今の議論は混乱していたな。』など、悔悟の表情を浮かべる子もいた。〇「先生。わたし、~の資料を作ってきたのだけれど、~のように工夫したよ。Aちゃんも、よく分かってくれるのではないかなあ。」のような言動もみられるようになった。 こうして、Aちゃんが在籍してくれていることによって、子どもたちの問題解決学習はきたえられていったのだ。〔前半から中盤までの引用は以上〕 紹介した部分だけでも実践の核心は伝わってきます。とりわけ私が「すごい」と感じたのは、「心配そうに見つめる子、にやにや笑ってその事態を見ている子、我関せずの子などを、しっかり観察していた」という部分です。VHSのカセットさえなくオープンリールの白黒映像を使っていた時代、「発達障害にかかわる研修など皆無でそれこそどうすればいいかわからなかった時代」に、清水さんは「一緒になってあわてふためく」のではなく、子どもたちの様子を観察し、「言葉かけ」をしていくわけです。 心配そうに見つめているだけでも、関心をもとうとしていることは確かなので、そうした観点でほめるようにした、という清水が「実際にかけた言葉」までは報告されていません。が、おそらく「あなたもわたしもAちゃんにどうしてあげればいいかわからないのだけど、友達のことを心配してくれているのだね」、「それが伝わってくるよ」、といった言葉かけでしょう。 清水は著書『子どもが伸びる言葉かけ』のなかで、子どもたちの様子をしっかり見取り、感心(感動)したことを言葉にする、という趣旨のことを述べていますが、そのような素直な気持ちは子どもたちにまっすぐ伝わっていきます。それ(言葉かけ)を積み上げていくことで「どうしたのだろうというAちゃんへの関心」が学級の中に広がっていくわけです。 ④で紹介されている場面も同様です。このような積み上げを通して「Aちゃんどうしたんだろう」→「このような時にパニックを起こすのではないか」→「Aちゃんとともに学級や学習をつくっていくためにはこうすればいいのではないか」、これを考え合うような方向へ子どもたち自身が成長していくわけです。 事実、清水はこのブログ記事の後半(結論部分)で以下のように述べています。 発達障害について、子どもたちは無知だったけれど、思いの根底には、『ぼくたち、わたしたちがとうていしないようなことを、友達のAちゃんは、なぜするのだろう』、そういう人間探求、友達探求の心があったのだと思います。 すると、『分かった。Aちゃんはこういうとき、パニックになるのだ』という気づきが必ずやってきます。そうして、『それなら、そういう行動をしないように気をつけよう』という気運が学級に醸成されるのです。 ここで強調されているのは「子どもたち自身の中にある友達探求の心」ですが、そこから目を離すことなく「評価・言葉かけ」を続けたことが、集団としてこの学級が成長できた決定的な要因でしょう。あえて前記事(教育評価の視点)と関連させるならば清水の言葉かけは「観察や対話による評価」によって学級が変容していく優れた実践例だと考えます。 さらに「特別支援」という観点からしても「発達障害のある子」ではなく「目の前にいる友達Aちゃん」への関心をふくらませていくところが素晴らしいと感じます。「研究をとおして得られる知識」がともすれば「分析・分類して発達障害の特性を浮かび上がらせる」方向へ片寄っていきがちであることを考えれば、このような実践の意義は強調されるべきでしょう。 上記⑥で紹介されているように、Aちゃんの好きなこと、得意なことを知り教えてもらう、ことで本人の興味関心を共にし面白さを共有する、その意味で「ともに生きる子どもたち」として集団が成長するわけです。「共生」という言葉もほとんど使われなかった時代の「清水実践」から私たちは多くを学べると感じています。 なお、理解のない周りとの関係で「二次障害」を根づかせた個人が「大事件」を起こすケースもあります。そのような生徒との関わりを学校づくりにつなげていった実践を高生研大会基調「生きづらさをかかえた生徒から学校を見直す ~「特別支援」からはじめる学級・学校づくり~」では紹介、分析していますのでよろしければご一読ください。(なお、生徒のプライバシーへの配慮から執筆者名などは仮名となっています。)にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.04.21

コメント(0)

-

教育評価と特別支援 「基礎知識+実践」を学ぶ

前回の拙ブログ記事に応答する形で執筆していただいた、教育ジャーナリスト渡辺敦司の一人社説(3.30)教職員の高度専門職化 まずは学習評価と特別支援からに対して遅まきながらいくつかcommentをしておきます。 以下の指摘に関しては、基本的に賛成。異論があるわけではありません。>“しょう”さんが引用する中内敏夫の「評価もまた教育でなければならない」というのは、重要な指摘だ。(「指導と評価」は)まさに一体のものとして日々の教育活動に生かされなければなるまい。>「わが国で唯一の教育評価に関する専門誌」である『指導と評価』が、3月号から学習評価の全体像を解説する特集を始めたのだ(・・・)代表理事は、学習評価が実務上の困難に直面している原因の一部は「学習評価の基礎知識の不足によると思われる」と指摘。>何より学習評価は、そもそも専門職として必要な「基礎知識の不足」状態が放置されている。一刻も早く、全教員の研修体制を確立すべきだ。 一般的に「学習評価に対する基礎知識の不足」という指摘は当たっているだろうと考えています。「内地留学の積極的保障も含めた研修体制づくり」は急務だと私も考えます。〔私の場合「内地留学の目的・主な関心」は、学習集団(含:学びの共同体)の問題と生活指導をどのように統合していくかということだったのですが、指導教官が「生活指導論」だけでなく「教育評価」も専門的に研究している方だったこと、同大学の特別支援にかかわる複数の教官(指導者)が非常に優れた人たちだったこともあり、予定した以上に幅広い学びを得ることができたのは幸運でした。〕 この内留をとおして教育評価を含む「教育学」の奥深さを実感できたのですが、何といっても大切なのは具体的な評価の例(学習評価・教育評価の実践例)にできる限り触れ、自分なりに工夫していくことだと考えています。 前記事では客観テスト以外の評価の方法としてb 自由記述式(「ある概念に関係のある言葉をいくつか選び出し、配置し、矢印の付いた線で結ぶ」など、知識間の関係づけをみる方式)、c パフォーマンス評価(知識を活用・総合する「課題」に挑戦させ、作品づくりや実演によって評価する)、d 観察や対話による評価、e 日常の学習過程で生み出されるさまざまな作品や記録を蓄積して評価するポートフォリオ評価。 例えば、古代国家の学習の締めくくりに以下のような課題に取り組ませる。(まだは、最初から課題を提示したうえで授業や考察に向かわせる。)Q 世界の古代国家に関する展示を博物館で行います。古代の王墓の写真・模型もたくさん展示されます。さて、会場の中に「古代の大帝国と国王による支配」が一体どのように成立したのか、説明するコーナーを作ります。多くの人々を使って、ピラミッドや古墳を造らせた「古代専制国家」はどのようにして誕生したのでしょうか。そして、広い領土を支配する大きな権力をもった「王」はどのようにして誕生したのでしょうか。中学生にも理解できるようなパンフレットをつくりましょう。分かりやすく写真や図を用いること。 上記の課題への取り組みをとおして「知識・理解」だけでなく「こと・もの・ひとに向かう関心や態度」についても評価して返していく。例えばこのような取り組み・評価によって先に例示したb 自由記述式、c パフォーマンス評価、eポートフォリオ評価を組み合わせていくことができます。 ただし、現在「過重負担を避けながら、充分有効な評価ができているか」ということになると自信がないところもあります。上記のような方式以外には、授業中に説明を受けた中身を要約し、思考を深めるような「問い」をノートに記録するよう促し、定期的に評価する。授業中の発言に関しても、周りが思いつかなかった創造的な発想や全体の認識を深めていけるような質問をとりあげ(周囲の生徒にも確認しながら)評価する、など意識的に行ってはいるのですが・・・。 中内敏夫や渡辺敦司の主張=「評価もまた教育でなければならない」、「指導と評価」はまさに一体のものとして日々の教育活動に生かされなければならない、という観点からすると、「記録に残る評価」もさることながら、d に示した「観察や対話による評価(言葉による評価)」こそが重要ではないか、という思いもあるのです。>もう一つ放置されていることがある。特別支援教育だ。「特殊教育」から移行して20年近くになるというのに、いまだに現場は発達障害を含む困難を抱えた児童生徒の指導に自信を持てないでいる。技術もそうだが、そもそも「基礎知識の不足」が放置されたままだからだろう。>『教育と医学』3・4月号は「発達障害のグレーゾーンの子どもたち――その理解と支援」を特集しており、青木省三・川崎医科大学名誉教授は発達障害が「ある・なし」で分けられないばかりか「人は皆グレーゾーン」だと喝破している。 「学習評価・教育評価」の場合とは違って「特別支援」に関しては「基礎知識のないまま放置されてきた」とは考えていません。県内・そして全国各地で「研究会・研修会」は行われており、そこから学んでいない教職員はまれでしょう。そもそも「自閉症スペクトラム」という言葉自体、それが連続的で明確に分類できない「障害」であることを明らかにしています。 「自信がない」というのは、「知識不足」が原因なのではなく「すべてがケースバイケースでその生徒、その状況に応じた適切な向き合い方をしなければならない」という意味において「わかりやすい解答」など存在しないことが大きいと考えています。 だとすれば「特別支援」の場合、「学習評価・教育評価」以上に様々な実践に触れること、読むことが重要だと考えるのです。「基礎知識+実践を学ぶ」という副題をつけましたが、力点は「実践」にあります。そして、私が今なおお勧めしたいのが、「教育の窓 ある退職校長の想い」のブログ主である清水俊皓の実践です。 この取り組み(=授業・学級づくり)が行われたのは白黒映像の時代。実践者の清水には「特別支援」や「教育評価」に関する学問的な基礎知識は皆無といっていい状態でしたが、その真髄と思われる「思想」が貫かれている、と考えるのです。 発達障害児と問題解決学習と(清水俊皓のブログ記事より) ただし、ここまでのところでかなりの分量になってしまいました。実践の引用や私自身のcommentに関しては、次回の記事といたします。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.04.15

コメント(6)

-

渡辺敦司「学習評価」の捉えなおし について

「教育ジャーナリスト渡辺敦司の一人社説」2月12日の記事ー改訂諮問の年に③「学習評価」の根源的な捉え直しを-は考えるべき重要な問題提起を含んでいると読みました。心身の余裕が乏しかったこともあり反応できていませんでしたが、このたびごく簡単にコメントし、「学習評価」・「教育評価」に関する過去の拙文を紹介します。> 1)学習評価は、何のためにするのか――。教育の専門家である教師に、そうした問いをするのは愚問だろうか。> 2)しかし定期テストの廃止すら世間を騒がせるだけでなく教育現場にも賛否両論を巻き起こす状況を見るにつけ、本当に評価の専門性が浸透しているのか疑わしく思っている。> 3)評価のための評価では、自分たちの首を絞めるだけの徒労でしかない。> 4)そのための形成的評価〔註〕と、授業評価こそ重視されなければならない。もしもその障害になるとするなら、見直されるべきは指導要録の制度や入学者選抜の方だ。> 5)世間にも、数値による評定信仰がまかり通っている。教育界自身もそうだろう。それを乗り越えなければ、本当の意味で誰一人取り残さない教育は実現しまい。〔註:教育目標に照らして、児童生徒の学習が成立しているかどうかを確認しながら学習指導を行うという意味での「教授・学習過程で行われる確認作業」を「形成的評価」と呼ぶ。〕 以上、引用した項目に番号を勝手につけました。いずれも全くもっともな指摘だと思います。私の場合(幸運にも)「内地留学」の期間(一年)を得たこともあり、教育評価を学ぶ機会に恵まれたのですが、そうでなければ「評価の根底的な問い直し」をめざした教育学の試みなど理解しないままここに至った可能性は大きいと考えます。(一般的にも「評価の専門性が浸透しているのか疑わしい」と感じられるのは当然のこと。) また、4)では「形成的評価」の重要性が指摘されていますが、全くそのとおりでしょう。さらに言うと「子どもは、学校卒業後も伸びていかなければならない存在」であるという意味においては、子ども自身に「形成的自己評価の力」(目標に照らして自らの学びと成長を確認しつつ、学びの在り方を自身で問い直していく力)をつけていくことが大切だと考えます。 以下の二つは「教育評価」「学習評価」を学び要約した内容と、それをもとにして書いた「論文」です。よろしければご一読ください。 2011.12.30 学力とは何か? ~中内敏夫『教室をひらく』~ 2012 年 4月 あるべき学校評価と教育実践評価 以下は「あるべき学校評価と教育実践評価」の抜粋・紹介です。 教育を「つくりかえる」道筋 ~教育評価~教育学者の中内敏夫は、その著『教室をひらく』のなかで、以下のように述べている。「教育の思想は(…)『評価もまた教育でなければならない』という原則をつくりだした。」「指導は大切だが評価はつけたしだという考え方がある。この場合、評価というのは、学期のしめくくりにやる子どもの成績に3、4、といった評点をつける仕事という考えが前提にある(…)。 しかし、評価はそういう場面にだけ顔をだすのではない。授業のひとこまひとこまを進めるにあたって、『わかりましたか』という質問をしない教師はいない。たとえ声を出さなくとも、有能な教師は、子どもの顔色や、ささやきなどから答えに相当するものを読み取ってゆこうとする。(…)それとともに他方では、教材の当否を検討しなおす。授業の目標を再検討する。さらにすすんで学校の在り方を考えなおす。必要ならば、教育政策の変更を要求する。(…)この働きかけている対象(生徒)に対して問いをだし、答えを回収し、その答えを計算に入れたうえで次の働きかけのプランをたてるという、教育的な授業(営み)に不可避の部分こそ、評価の過程なのである。」① そして、戦後当時の文部省も、「評価」の本質を上記で中内が主張するように考えていたことが知られている。② このような評価は何を基準に行われるのだろうか。「教育評価」-「目標準拠評価」という言葉があるように、評価の基準は教育・指導の目標である。〔例:二桁の加算ができる、中国の封建社会の特徴が説明できる、遠近法を使える等々〕 従来用いられていた相対評価が「必ずできない子どもがいるということを前提とする非教育的な評価論である」、「排他的な競争を常態化させて、『勉強とは勝ち負け』とする学習観を生み出す」、「『何を勉強したのか』という問いは希薄化していく」、「『相対評価』のもとで学業不振が起こったとして、その責任は子どもたちの努力不足、才能不足に帰せられてしまう」③として批判され、「すべての子どもたちの学力保障を目指す」目標準拠評価が公的に採用されていった、というのが近年の流れである。さて、このような目標準拠評価(「到達目標論」)の実践的・理論的成果について、中内は以下の点を挙げている(概略)。 1)到達点が明確⇒相対評価と序列主義をのりこえる条件が得られる2)不明確だった発達段階を、目標に向かう段階として具体的にあらわせる3)到達できなかった場合の教材の研究や指導過程の工夫が教師の明確な課題となる4)「教材精選」の目安が得られる など。 もちろん学力が目標に達しない場合はあるだろう。そこで大切なことは、「目標に達しない原因を、本人の資質ではなく学習の条件の方に求め、これを改造していくことである。」つまり、「『子どもの学力が目標に到達していない』という事実を、教材や指導過程の誤りをただし、教室定員や教育費に見られる弱点を正していく方向に活用する」④、というわけだ。3、評価を行う力 ~教育実践評価の視点~ 中内は、「到達度評価を教育過程改造に活用する」という発想(=教育評価)には一種のオプティミズム(楽観主義)がある、と述べる。簡単にいうとそれは、「教えられうる目標(到達点)は客観的に定めることができる」、そして「適切で妥当な評価は可能だ」、という意味での楽観主義である。⑦ 中内も言うように、「オプティミズムはリアリズムと結びつかなければ強い力にならない」。これまで長期にわたって採用されていた相対評価法は、現実の問題として、ある種の「客観性」および「実用性」を持っていたからこそ支持を得てきたのである。 確かに、標準学力テストや「模擬試験」の結果に振り回されることによって、見失われがちな大切な要素(「平和で民主的な社会の形成者」になっていく上で子どもたちが学びうる大切な力)が教育には数多くある。(例えば、クラスメートと話し合いながら「生活文脈」の中で発生するリアルな課題に取り組んでいく総合的な力。)しかし、仮に、そのような大切な力・学び体得した成果が目に見えない(客観的な評価ができない)とすれば、教育を改善していく展望も見いだせない、ということになるのではないか。 教育評価の立場からは、そのような疑問に応えるために、さまざまな評価の方法が示されてきている。〔a 客観テスト(授業単元で最も重視すべき教育目標を子どもたち全員が理解できたかどうかを把握するために作成されたもの)、b 自由記述式(「ある概念に関係のある言葉をいくつか選び出し、配置し、矢印の付いた線で結ぶ」など、知識間の関係づけをみる方式)、c パフォーマンス評価(知識を応用・活用・総合することを要求する「生活文脈から生じる課題」に挑戦させ、作品をつくったり実演させることによって評価する)、d 観察や対話による評価(そのためには子どもの姿を通じて教育実践を生き生きと把握し語る力が不可欠である)、e 日常の学習過程で生み出されるさまざまな作品や評価記録を蓄積して評価する(ポートフォリオ評価)。〔作品等を題材にした教職員と子どもたちとの「検討会」が行われ、子ども自身の「自己評価能力」を高める過程を含む〕⑧ このような様々な方法を駆使した「教育評価」は、当然、以後の教育実践の問い直しや教育条件の整備、当初設定していた「目標の見直し」にも活用されることになる。そして、「教育批評」(例えば日本における研究授業後の研究協議や「実践報告」に基づいた実践分析)を通して「(評価をするための)鑑識眼」は洗練されていく。⑨このような「力」によって、教職員は子どもたちの学習活動の中から「意味のある活動や反応」を評価し、次の教育実践に活かせるようになるのである。(「目標の問い直し」も含めて)〔以上抜粋、以下略、関連する註のみ転載〕①中内敏夫『教室をひらく』藤原書店 135頁( )内は引用者②田中耕治『教育評価』岩波書店 35頁 戦後初期の文部省による「教育評価」の説明(概略)1)評価は、児童の生活全体を問題にし、その発展をはかろうとするものである2)評価は、教育の結果ばかりでなく、その過程を重視するものである3)評価は、教師のおこなう評価ばかりでなく児童の自己評価をも大事なものとして取り上げる4)評価は、その結果をいっそう適切な教材の選択や、学習指導法の改善に利用し役立てるためにおこなわれる5)評価は、学習活動を有効ならしめるために欠くべからざるものである③田中耕治『教育評価』岩波書店 47・48頁④中内敏夫『教室をひらく』藤原書店 49頁(※)中内敏夫は『教室をひらく』のなかで、現場で作成する「指導要録」の様式を改善して、そこに記述される「教育評価」の集積を、指導要領の問い直しの根拠にすべきことを主張している。⑦中内敏夫『教室をひらく』藤原書店 52頁⑧田中耕治『教育評価』岩波書店 147~162頁⑨2024年3月付記 「洗練された鑑識眼」を身につけ、学習の成果を何らかの形で評価・表現し子どもたちに返していくことは、現状において容易ではないという実感はある。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.03.24

コメント(2)

-

3.11 原発震災をふりかえる

前回、3.11東日本大震災(原発震災ともいわれる複合災害)=一丸となって向き合う必要があった緊急事態に直面して、野党自民党がとった対応のあまりに大きな問題点の「振り返り」をしました。当時の菅内閣への執拗な攻撃〔含む:菅首相が無理やりに原子炉への海水注入を停めさせたという「安倍晋三議員(当時)の発信したデマ」〕と「復興予算を人質にした駆け引き」(予算を通してほしければ民主党の看板政策を降ろせ)それ自体が許しがたいものだと考えています。 そのような攻撃と駆け引きは結局、永年「原発推進政策」をとってきた自民党の責任を民主党に転嫁するものでしかなかったのでは? しかも自民党は未曽有の原発事故に対して何の責任も取らなかっただけでなく、政権復帰後、脱「原発依存」の方針さえなし崩しにして(60年の稼働も可とするなど)あきれ果てた対応を積み上げています。しかし、現在も双葉町の85%が帰宅困難地域のまま(2024.3.9の報道特集)、甲状腺がんの原因を原発事故の影響として東電を相手どった裁判も行われている、にもかかわらず・・・。3.11を機に「未来」を考えていくためには、福島原発事故の徹底した検証が大切になってくると思われるのですが、そのような検証作業のすぐれた営みとして『検証・福島原発事故・官邸の100時間』(岩波書店)をあげることができます。〔読書メーターのレビュー〕この書籍に関する以前の拙ブログ記事を再掲しておきましょう。〔以下、2012.11.28の記事を再掲〕 これは、朝日新聞記者である木村英昭が、大震災と事故勃発の100時間(3月11日から15日までの5日間)首相官邸で何が起きていたかを、主要人物の証言や関係者への徹底的な取材をとおして再現したものです。 もちろん、各人の記憶には曖昧さがともなうわけですが、首相秘書官など関係する人たちがその場のやり取りについて多くのメモを残しており、それらのメモと複数の証言を照らし合わせてその内容を裏づけていくという、実に根気のいる取材と作業を積み上げています。 著者がそのような徹底した検証に取り組むことになった大きな動機は、原発事故に関するマスコミの報道が「大本営発表」と批判されたことです。そのような批判も意識しながら木村は次のように述べます。 例えば事故の検証は、政府や国会の事故調に任せるのではなく、ジャーナリズムの責任で検証していい(・・・)。何か公的なものによりかかって記事の信頼性を確保する手法こそが〈3.11〉を契機にして読者から投げかけられた批判だったはずだ。私たちが直接当事者にあたり、この事故はこうだったという結論を読者に提示すべきで、揺らいだジャーナリズムへの信頼感はそこにしか醸成されない。(300頁) 以下は、私自身の印象に強く残った部分ですが、いわゆる福島第一原発からの東電の撤退問題に関しても、実名のやりとりが以下のように記されています。 元警視総監の伊藤は応接室でのやりとりを鮮明に記憶している。 伊藤「第一原発から退避するというが、そんなことを言えば1号機から4号機はどうなるのか」 東電「放棄せざるを得ません」 伊藤「5号機と6号機は?」 東電「同じです。いずれコントロールできなくなりますから」 伊藤「第二原発はどうか」 東電「そちらもいずれ撤退ということになります」 その東電幹部は伊藤に「放棄」「撤退」と明言した。政府事故調の「中間報告書」は撤退問題を官邸の政治家側が勘違いしたかのように片づけている。国会事故調も「全員」か「一部」かという問題の立て方から出発している。この問題は全員撤退問題ではないのだ。(…) これは原発放棄事件なのだ。(233)(・・・) 菅に見せられた東電の稟議書の件名はこうだった。 《本部機能移転について(東電側の紙)》 東電は本部機能を福島第一原発に置くことを断念するつもりだった。本部機能といえば作業を指揮する最重要の部隊だ。それを福島第一原発から撤退させるというのだ。(249) 菅や枝野、海江田ら官邸中枢は「東電が撤退する」と聞き、その対応に追われた。(…) 東電は原発のコントロールを諦め、放棄しようとしていた――。これが取材を通じて浮かび上がる事実だ。重ねて言う。この原発放棄事件はこれからの原発の稼働を東電が担う資格があるかどうかを問う、極めて重要な論点だ。(254)(・・・) 原発事故対応の最高責任者は内閣総理大臣である。その首相の座にあった菅には、一切の責任を背負う義務がある。それは言を俟たない。(…) 最高責任者である菅の責任を問うてもなお、今回の事故では、その根底に対応に当たるべき、保安院、文科省、原子力安全委員会といった原子力関連の官僚組織の機能不全が横たわっていたことを見逃すわけにはいかない。そして専門家の責任だ。方針を決定すべき政治家に、適切で十分な情報を与えず、右往左往して口を噤んだのは、事故対応の中心的な役割を担うはずだった原子力に関係する官僚と専門家たちだった。(278) そして、原因企業である東電はどうだったか――。(…)東電社長の清水に会おうと広報課係長の長谷川和弘を通じて取材を申し入れたが、結局応じてもらえなかった。(…) 「俺は二度と過去のことを語ることはない」(清水発言) この事故により県内外へ避難している福島の人たちは今も16万人を超えている。 (279頁 引用は以上) 福島第一原発の事故とその後の経過を通して、電力会社、経済産業省を中心とする官僚、旧来の政治家、多くの「専門家」、そして電力会社からの広告収入をあてにしてきた報道機関が「原子力村」ともいうべき共同体を作ってきたことが明らかになりました。 『検証・福島原発事故・官邸の100時間』から浮かび上がってくるのは、原子力村の住人たちが適切な対応どころか事態の把握さえまともにできず、官邸に必要な情報を上げることも、助言をすることもできなかったという状況です。そして、事故そのものに全く責任をとらないどころか、原発の再稼動と「原発必要キャンペーン」には奔走する「原子力村」。 報道機関のなかから、上記のような「事故検証」(「原子力村」の実態を浮き彫りにする著書)が生み出されたのは注目すべきことです。報道機関や報道人について十把ひとからげに判断することはできないという例でしょう。〔再掲は以上、以下は2024.3.10に付記〕 引用した『検証・福島原発事故・官邸の100時間』によれば、菅首相は東京電力の役員に「撤退などありえない!」と通告したとのこと。また、このルポルタージュの作成者木村英昭は、詳細な検証をもとにこれは「東電による原発放棄事件だ」という結論を述べます。確かに、東京電力の撤退は首都圏に住む全員が避難するという事態=「首都圏機能の崩壊」に直結することを考えると、菅首相が「撤退などありえない」と言い切ったことも理解できるでしょう。 ただし、後で冷静に考えれば実際「撤退は一つの選択肢としてありえた」と思うのです。つまり、事故対応が収拾不可能で「まもなく致死量の放射線が出る」と判断すれば、「たとえ短時間で死ぬことがあっても第一原発に残れ」とは誰も命令できないでしょう。1号機・3号機に続いて2号機の爆発が迫る危機の中、あの吉田所長が「もうだめかもしれない」といったことを考えれば、東電が一時期本気で「撤退」を考えたこと自体を責めることはできない。 しかしながら、撤退を考えていたにもかかわらず、それを事故調査委員会の聴き取りの段階でごまかそうとしたことには大きな問題があります。私が東電を信用できないと考えている主な理由の一つです。なお、2号機の爆発が迫る緊迫した状況については『朝日新聞・吉田調書報道は誤報ではない』に詳しくまとめられています。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.03.09

コメント(0)

-

予算案の年度内成立は問題ですか

徹底抗戦の方針貫けなかった立憲民主、「腰砕け」の対応に (3.2 読売新聞) 上記リンク先にある読売新聞の記事は、民主党が「裏金問題追及のために徹底抗戦できなかった腰砕け」を揶揄(やゆ)する内容です。今朝ほど目に留まった「見出し」ですが、夕食後、ようやく確認して目を通しました。正直「この記事はいかがなものか」というのが私の感想です。結果「年度内の予算成立」が確実になり、民主党は「予算を人質にして与党と駆け引きする」道を手放したことになりますが、それはよくないことだったのでしょうか。能登半島地震による被災地の状況は今なお深刻で、迅速な対応・復興を進めていくためには、予算成立が4月にずれ込むことに害はあっても益はないでしょう。 もちろん「徹底抗戦しなかった理由」は(読売新聞が指摘するように)被災地への配慮だけではないしょうが、東日本大震災発生から13年目の3.11が近づく中、2011年前半の「自民党による悪夢のような対応」を鮮明に覚えている私としては、あの時の「野党自民党」がやったことと比べれば立憲民主党の対応は100倍ましだ!と言いたくなります。 被災者による怒りのブログ記事もご一読ください。 「私は絶対に忘れない」ー【東日本大震災の「国難」で、野党自民党は民主党の復興政策案の全てに反対し | 「山と土と樹を好きな漁師」ー21年目のブログ (ameblo.jp) 例えば当時の民主党が「コンクリートから人へ」の方針に沿って導入した制度に「子ども手当」(現在、自民党も少子化対策ということでそれを「復活」させようとしている)がありますが、当時の野党自民党はいったい何をしたのでしょうか。「復興のための補正予算成立を人質にして」、子ども手当など民主党の看板政策の撤回をしつこくしつこく求めたのです。 石破茂幹事長(当時)のもと、そのような駆け引きを繰り返したことを鮮明に覚えています。党利党略のため(「何もできない与党」、「看板政策を次々におろす民主党」というイメージ操作のために)復興予算を利用したのです。未曽有の震災と原発事故に苦しむ被災地への迅速な対応こそ政治の役割だったにもかかわらず。 確かに当時の民主党政権が大震災・津波・原発の大事故という複合災害に直面して、十分な対応ができなかったとはいえるでしょう。しかしながら、きわめて重要な対応の迅速な遂行を徹底して妨害したのが当時の「野党自民党」であったという事実を忘れてはならないと考えます。そしてまた、一丸となって復興に力を注ぐべき時に、「混乱をさらに拡大するような報道姿勢」がなかったのかどうか。(読売新聞だけではありませんが)真摯な振り返り・検証を求めるものです。 「東日本大震災時の菅直人首相の対応がひどすぎた」、というのが読売新聞(「原子力村」の一部?)をはじめ、いくつもの報道機関がひろめた情報ですが、本当にそうでしょうか。よろしければ、以下の記事もご一読ください。菅内閣の英断と、原発事故の「主犯」 | “しょう”のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)原発と国家 頓挫した官僚の決起 | “しょう”のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)菅首相は奮闘した?(週刊朝日) | “しょう”のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)劇場型民主主義、観客型民主主義から・・・ | “しょう”のブログ - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.03.03

コメント(0)

-

内村鑑三の非戦論『日本精神史 近代篇 上』

以前から私は、「日清戦争」に明確に反対した勝海舟(日清戦争のはるか以前、「征韓論」「江華島事件」「台湾出兵」の時点においても東アジアへの高圧的な政策に一貫して反対)を高く評価してきました。そして、松浦玲の『勝海舟』(筑摩書房)を重要な資料としつつ、日清戦争の授業実践にも活かしてきました。私が知る限り、勝海舟というのは日清戦争に明確に反対した「唯一の著名人」です。日露戦争であれば、それに反対した幸徳秋水、堺利彦、内村鑑三などは日本史の教科書にも明記されていますね。ただ、以前から腑に落ちなかったのは内村鑑三の態度でした。 彼は、日清戦争時点では戦争に賛成していたらしいがなぜだろうか。「キリスト教の人道主義の立場」からの非戦・反戦であれば、日清戦争に賛成する理由はないだろう。また、日清戦争に賛成、日露戦争に反対、という彼の態度が「キリスト教の人道主義」だけで説明できないとすれば、明確に非戦・反戦の立場にいたった決定的な要因は何なのか? 数か月前に読んだ『日本精神史 近代篇』(長谷川宏著)の第五章を読んで、「初めて腑に落ちた」、という感覚が得られました。関連する部分を引用することで理由を提示したいと思います。 〔以下、引用〕この時期(日清戦争勃発の時期:引用者)、ナショナリズムの嵐はそれほど強く、日本を席巻していたということだろうが、席巻のさまを伺うもう一つの事例として、明治の特異なキリスト者内村鑑三の『日清戦争の義』と題する論文がある。〔内村1〕「吾人(われわれ日本人が)朝鮮政治に干渉するは、彼女(朝鮮のこと)の独立いまや危殆(きたい)に迫りたればなり。世界の最大退歩国(中国のこと)が・・・彼女を抱懐し、文明の光輝すでに彼女の門前に達するにも関せず、・・・なお彼女を支配すればなり。・・・日本の勝利は東洋六億人の自由政治、自由宗教、自由教育、自由商業を意味し・・・。」福沢の場合(「日清の戦争は文野の戦争なり」)もそうだったが、内村のこの文でも日本が文明、自由、進歩の側にあり、中国が惨虐妄行(野蛮)、蟠屈(不自由)、退歩の側にあることはいささかも疑われていない。・・・ 日清戦争の始まるころに「日清戦争の義」を書いて日本の出兵を義戦として肯定した内村は、戦争の終わるころには日本の義に疑いを抱き、以後、一貫して戦争の非を説き続け、日露戦争においても・・・戦争否定の態度を貫いた。〔内村2「余が非戦論者となりし由来(三)」:由来の一が新約聖書の研究、由来の二が争闘を自制して心の平安を得たという個人的な体験〕「わたしをして非戦論者とならしめた第三の動力は、過去十年間の世界歴史であります。日清戦争の結果は、私につくづくと戦争の害あって利のないことを教えました。その目的たる朝鮮の独立は返って危うくせられ、戦勝国たる日本の道徳は非常に腐敗し、敵国を征服しても『足尾銅山(鉱毒事件を引き起こした:補)経営者』のごとき国内の荒乱者は少しもこれを制御することができなくなりました。これが私の見た戦争(戦勝)の結果であります。もしそれ、米国における米西戦争の結果を想いますれば、これよりもさらにはなはだしいものがあります。米西戦争によって米国の国是は全く一変しました。自由国の米国は、今や明白なる圧制国となりつつあります。現役兵二万で充分としてきた米国は、今や世界第一の武装国になろうと企てつつあります。そうして米国人をこの思想の変化に導いた社会の腐敗堕落というものは実に言語に堪えないほどであります。この堕落をもたらした直接なる原因はいうまでもなく米西戦争です。」 引用の前段では、朝鮮の独立を大義名分として日清戦争を戦った日本が、戦勝後に自ら朝鮮の独立を侵す政策を実行し、国内においても戦争のゆえにかえって道徳的な腐敗が進んでいることを指摘し、もって非戦論の論拠としている。そして後段では目をアメリカに転じ、1898年のアメリカスペイン戦争がアメリカ合衆国を自由国から圧制国と一変させ、帝国主義国家の一員としていたらしめた事実を指摘して、非戦論のもう一つの論拠としている。戦争が、とりわけ戦争に勝つことが人々の冷静な判断力を低下させ、道徳的な腐敗を招くという観察は鋭い。そこには高揚するナショナリズムに危うさを見て取る国の枠を超えた普遍的にして公正な目が働いている。また、後段でアメリカスペイン戦争を視野のもとにおいて自由国をも惑わす戦争の魔力に警鐘を鳴らす目配りの大きさは、日本の言論会にあって、内村を独自の思想家たらしめる特質だと言えよう。 〔引用は以上〕上記の長い引用に多くを付け加える必要はないでしょう。内村が非戦を自らの明確な立場とするに至った理由としては、確かに(通説の通り)新約聖書の研究をとおして獲得した「キリスト教的人道主義」があったわけですが、その視線は「神の思想」だけでなく「地上の現実」にしっかりと注がれています。「朝鮮の独立を大義名分として日清戦争を戦った日本が、戦勝後に自ら朝鮮の独立を侵す政策を実行し、国内においても戦争のゆえにかえって道徳的な腐敗が進んでいる」現実、「アメリカスペイン戦争がアメリカ合衆国を自由国から圧制国と一変させ、帝国主義国家の一員としていたらしめた事実」をしっかりととらえ、それに向き合いつつ非戦の立場を明確にしているのです。 『日本精神史 上・下』も素晴らしい内容でしたが、このたび読み始めた『日本精神史 近代篇』、「大きくうねる時代に呼応する思想・文学・美術・文化に現れる『精神』を描く」長谷川宏の力作です。とおり一遍の「教科書的知識」を超え、「時代の勢い」「ナショナリズムの嵐」に抗する強靭な精神をも明確に跡付けており、多くの人たちに読んでいただきたいとあらためて思いました。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.02.21

コメント(0)

-

佐藤優の呼びかけ-「クロ現」

「ウクライナ」戦争開始以降の主な記事(PDF版) 佐藤優「クロ現」テキスト 混迷する世界・新時代への思い 佐藤優インタビュー全文 佐藤優の貴重なインタビューを読ませていただきました。彼の主張は極めて妥当なものだと納得できる点がほとんどでした。もっとも(うかつでしたら)私自身はこのインタビューを知らず、下記の「批判記事」で知ることができたのですが。「佐藤優クロ現問題」でNHKに批判相次ぐ―世論分断工作に加担?批判記事の要約(志葉玲)によれば、佐藤優の主張は・ロシアを一方的に“悪魔化”するのではなく、その内在的論理(相手が物事を判断するにあたって何を重要視しているかという、価値観や信念の体系)を把握すべき。・ウクライナをめぐる問題は、同国東部に住む「ロシア語を話しアイデンティティーとしてロシア人の要素が強い」という人々の処遇をめぐるものであり、最初は地域紛争だった。・停戦はロシアが占領している地域を認めることにはならない。とにかく銃を置いて、そのあと、外交交渉で問題を解決していくべき。私自身は上記、妥当な見解だと考えますが、志葉玲による批判の要点は「ウクライナ東部のロシア人としての要素が強い人々の扱い」「ウクライナにおける問題は、最初は地域紛争だった」との部分は、ウクライナにおける客観的事実というより、ロシアの内在的論理であり、「ロシアが用いる侵略正当化の物語だ」というのです。確かに批判記事には「その根拠となる事実」(例えばゼレンスキー政権下のウクライナ人に対する世論調査)が提示してあります。しかしながら、佐藤優の見解を「侵略正当化のためのでっちあげ」とするためにはより多くの事実を確認・検証することが必要でしょう。例えば、ウクライナ東部に位置するドンバス地域で2014年2月以降何が起こったのか、その真実を自分の目、耳、全身で確かめるため、フランスの女性ジャーナリスト、アンヌ=ロール・ボネルが同地に赴き、取材・制作したdocumentがあります。その地域に住む人たちの証言という「一次情報」に基づいて編集された映画だと私は判断していますが、これを捏造映画だと強弁するのでしょうか。"ドンバス 2016"ドキュメンタリー映画【日本語字幕付き】("Donbass 2016" Documentary by Anne Laure Bonnel subtitles JAPANESE) - YouTubeまた、ゼレンスキーの国会演説に反対した「れいわ新選組」の山本太郎は国連難民高等弁務官事所などの「公的機関の報告」だけを用いて、「ロシアから見た風景(ロシアの内在的論理)」が多少なりとも理由のあるものなのか、問題提起しています。ウクライナ侵略に関する山本太郎の会見 | “しょう”のブログ - 楽天ブログ また、「ウクライナ戦争」開始後のウクライナ軍の「国際人道法違反」についても、アムネスティ報告があります。市民を危険にさらすウクライナ軍 アムネスティ報告について | “しょう”のブログ こちらは、アムネスティ報告の信憑性を裏付けるような記事。マリウポリから脱出した市民 証言の検証 | “しょう”のブログ以下は「永世中立国スイス」のガンザー博士の見解ですが、そもそも「内戦もなく平和だったウクライナのヤヌーコヴィッチ政権」を転覆させたユーロマイダンクーデタに対して米国がどのように関与してきたのかは遠藤誉が「全米民主主義基金(NED)」のHPから資金の流れを確認する形で検証しています。<ガンザー博士が語るウクライナ紛争:真実の裏側> 志葉玲よりも佐藤優のほうがよほど丁寧な事実確認に基づいて発言しているのではないか。現時点における私の判断です。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.02.12

コメント(2)

-

反省なき「性加害の報道」と・・・

松本人志さんの“罪”を考察したブログに反響広がる「ぐうの音も出ない」「完璧すぎる論破」という記事が本日(2024年2月3日)の午前中にはYahooのトップ画面に出ていたのですが、午後には消えていました。 ブログ記事へのリンクを貼っておきます。 パオロ・マッツァリーノ公式ブログ 松本人志さんの罪についての考察と提案 小見出しも下記にコピーしていますが、例えば「3,性犯罪に無関心なテレビ局」で述べられていることの趣旨(一部)だけでも、根本的な問題が指摘されています。紹介すると・・・ 「コロナ禍では感染症の専門家たちがテレビで解説し、地震の後には地震学者が解説。今回の件でもワイドショーなどが、性犯罪を研究している学者や、性犯罪被害の弁護に詳しい弁護士といった専門家を呼んで解説してもらうべき。」「日本の性犯罪認知件数が欧米に比べて少ないのは、犯罪が起きてないからではなく、そもそも警察が性犯罪被害の訴えを門前払いしてしまうから。裁判にまでこぎつけるのは被害全体の2%くらいしかないといった、法治国家とは思えない実態がある。そういったことも含め、単なる芸能スキャンダルではなく、社会問題として扱おうとする姿勢がテレビから全然伝わってこないのは非常に残念。」上記も含めて、実に理路整然としたまっとうな見解で、多くの読者が共感したのも納得できます。 ぜひご一読ください 1,まつもtoジャニー2,的外れな人情論と損失論3,性犯罪に無関心なテレビ局4,週刊誌という入れ物を叩く人たち5,女性側の主張の信憑性は?6,携帯を取りあげる異常性7,もうひとつの罪・松本さんのパワハラ8,芸人のみなさんは河原者に戻りたいのですか?9,合意の有無でなく、合意の中身こそが重要10,記者会見の提案にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.02.03

コメント(0)

-

黒部ダムだけでなく 「動員」された朝鮮人

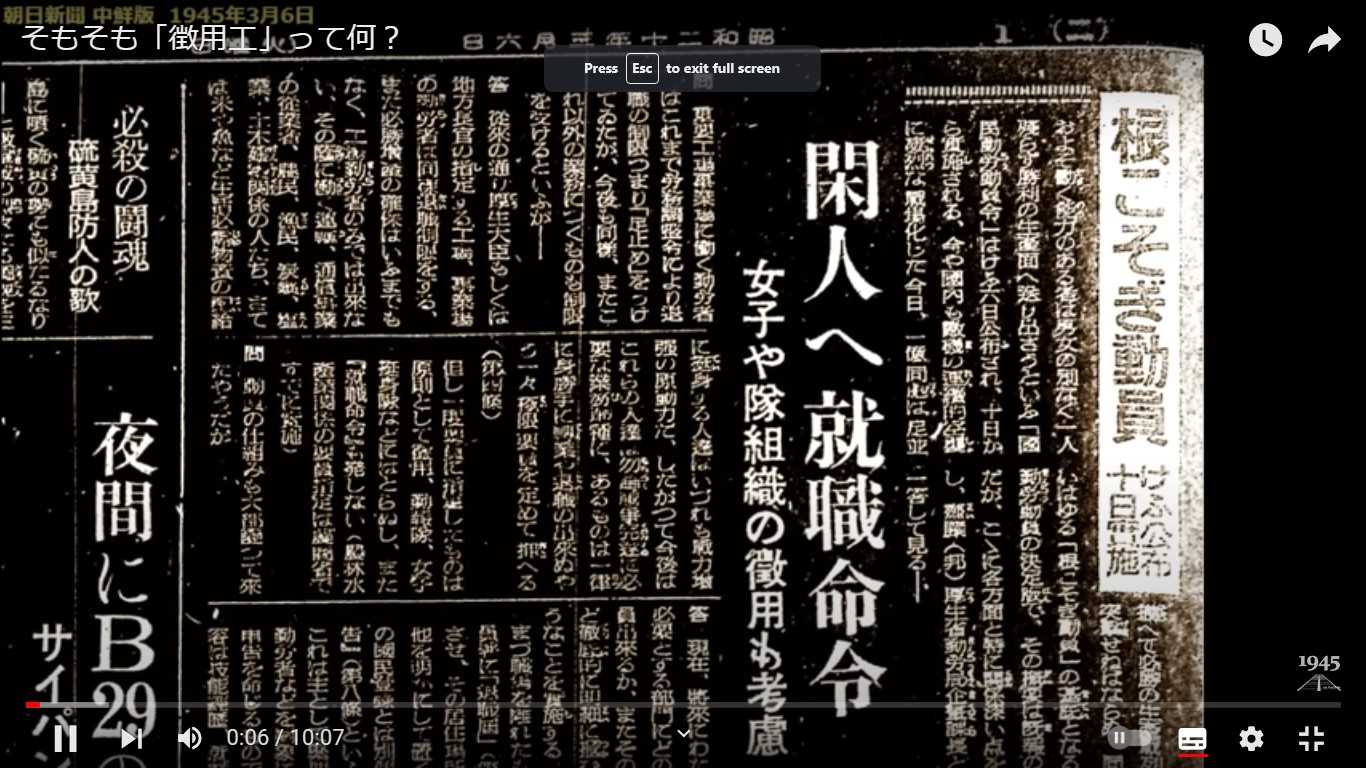

「ウクライナ」戦争開始以降の主な記事(PDF版) 「ブラタモリ」(黒部ダムの建設をめぐる)前記事で、この難工事に多くの朝鮮人が動員され犠牲になったことに触れましたが、「1945年への道 そもそも徴用工って何?」では、日本側の資料に基づいてその実態が分かりやすく説明してありました。内容は全く妥当であると判断しています。 ぜひ、動画をご覧いただければと思いますが、主な内容を「文字化」してみましたので、ご一読いただければ幸いです。 Q そもそも徴用工とは?A 朝鮮半島から「動員」されて、大日本帝国内で労務にあたった(労働させられた)人々ここでは「朝鮮から日本への労務動員」に絞る。朝鮮から日本への労務動員とは、普通は国家総動員法に基づく労務動員実施計画で動員された約72万人の男性労務者のこと。(逃亡があったため実数67万人というデータも)Q この「動員」の時期は? A 1939年から45年。Q 主な動員先は? A炭鉱(それ以外は工事現場と鉱山)韓国では実態が強制だったものはすべて徴用と呼ぶ。日本政府は「徴用はわずかな期間だけ。あとは自由契約だ」と主張するが、募集も実質は強制だった。Q 問題点は?A 多くの人は強制的に動員された。(全員ではないが)最初は募集。最初の年だけは干ばつで、朝鮮でお米が不作だったため応募が殺到した。(だが、求人条件に嘘があったら自由な意思で契約したとは言えない。)Q 嫌なら辞めればいいのでは? A 強制労働とセットだからそうはいかない。動員が始まった半年後に「特高警察」がさまざまなトラブルをまとめている(求人条件と実態が違うとして起こった紛争も報告されている。)Q 募集による労務動員というタテマエだった頃から、既に実際は当局が強制的に動員したことを示す当時の文書がある。例:「実務は朝鮮官憲によって強制供出する手はずになっている、すなわち警察において、割当数を必ず集める。」(募集した企業がこういう認識だった。)1942年からは官斡旋と言って当局が正式に応募者を斡旋したが、年を追ってどんどん強烈な強制になった。1944年には朝鮮総督府の官報にこう書かれている。「労務に応じて希望の有無を無視し、各行政機関に供出を割り当て(強制供出)させていることは問題だと総督府のナンバーツーが説教した」ということだが、焼石に水。Q 実態は?A その三か月後に朝鮮を視察した東京の役人の出張報告によれば「出動は全く拉致同様、夜襲、誘い出し、その他の方策を講じて人質的掠奪・拉致の事例が多くなる。」(口が裂けても自由契約なんて言えないが、これが「官斡旋」。)そして44年9月からは正式に徴用開始。これは文句なしに強制。Q 2つ目の問題点は? A 強制労働。退職の自由がなかった。(縛りつけられていた)Q 縛った方法は?A1 日本に連れてこられた労務者は全員「協和会」という組織に加入させられた。協和会の会員証には職場がどこだと書いてある。会員証に書かれた職場と違うところにいたら捕まって連れ戻された。A2 宿舎を塀や鉄条網で囲って閉じ込めた多くの記録がある。Q 全部そうだったのか?A 監禁・軟禁は動員先によって違うが、強制貯金は全国共通。朝鮮総督府のマニュアルに生活費以外は貯金させろと書いてある。(貯金通帳を取り上げたら逃げにくい。)資料:業界団体が朝鮮人労務者の扱いのアンケートをまとめた冊子(日立鉱山の回答)「通帳は会社事務所が保管し、特別の事情がなければ、預金の払戻の取り扱いをしない。」Q 酷使虐待の実態は?A 場所によってさまざまだが、酷使は長時間労働休みなし。病気でも無理に出勤させる。朝鮮人労務者の大半は肉体重労働に回されたから長時間労働はなおさら危険。官報の統計によれば、一番きつい採炭夫に優先的に回されている。具合が悪いと申し出ただけで殴られたり蹴られたり、そんな暴力的酷使虐待が日常化していたことは、特高警察の月報にも残っている。殺した事例もある。※ 以上のような加害者側の記録が被害者の証言を裏づけている。Q 賃金不払いの実態は?賃金から寮費、食費を天引きし、それ以外は国元への送金と貯金。※国元への送金があまり届かなかった会社が一括送金する約束だったが、真面目に送金しなかった会社が多かったため。(国元の家族は働き手を取られ、お金も入らずめちゃくちゃになった。) Q 終戦で動員が終わった後は?A 貯金やら何やらきちんと清算しなかったところが多い。不払いの総額はわかっているだけで2億円近いとする政府の資料もある。(当時の金額)Q 戦後の対応は?A 終戦直後を除いて不払い賃金も賠償もいくつかの例外を除いて何も払ってないし、払うのをとことん拒んできた。なかったことにしようとする連中まで出てくる始末。これは朝鮮人労務者の慰霊碑を立てる事が出来た数少ない例(群馬県) 県庁がこれをどけろと言って裁判になっている。周りには強制連行は嘘だと言って史実を歪めようとしている連中がいる。史実が史実だと示すために今回は日本側の資料に絞って出した。が、実際の現場では生身の人間の血が流れた。その有様を知るには少しでもいいから被害者の証言を素直に読んでほしいと思う。ましてなかったことにさせてはいけない。 群馬県による撤去(代執行)に反対する声明 関連する東京新聞の記事 群馬・朝鮮人追悼碑の撤去、海外からも撤去反対の声 200人超署名 (msn.com)(社説)朝鮮人追悼碑 知事は撤去を中止せよ:朝日新聞デジタル (asahi.com) 2024年1月29日、ついに県による撤去作業が始まりました。遺憾というよりも恥ずかしいです。「戦後50年」の節目に来日したワイツゼッカー(もと西ドイツ大統領)が、「自らの非も含めて勇気をもって歴史と向き合う」ことを訴えていたことを思い出します。(1.29付記)群馬の森「朝鮮人追悼碑」代執行で撤去方針…それで「政治的な紛争」はなくなる? 抗議が止まらない理由とは:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp) 撤去直前の東京新聞の記事も上記に加えました。(2.4付記) 「戦後処理の問題」にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.01.28

コメント(0)

-

「秘境!黒部峡谷」の内容と・・・

「ウクライナ」戦争開始以降の主な記事(PDF版) ブラタモリは、私が好んでいるNHKの番組だ。 それぞれの地域の特徴を「ぶらぶら歩きながら、タモリが色々な問いかけ(地理的、地学的、歴史的問いかけ)に応え解き明かしていく」という視聴者の好奇心をかき立ててやまない番組。1月20日(土)に放送されたのは「秘境!黒部峡谷」の2回目だった。 前週は「絶景」を強調する回だったが、このたびは近々観光客にも開放される「黒部峡谷鉄道」に乗って、黒部ダム(とりわけ黒部第三ダム)の建設がいかに難工事だったのかを知らせ、考えさせる内容だった。 前回以上にわかりやすく素晴らしい内容だったともいえるが、「先人の膨大な労力によって戦後の発展も支えられた、すごいなあ」と無邪気に感動するだけで済ませてはならない問題が伏せられており、「いったい誰がその難工事に立ち向かったのか」を深める問いがなかったのは残念だった。 以下、紹介していきたい。 素晴らしい絶景のなかにある黒三発電所が完成したのは1940(昭和15)年。日本が戦争に向かっていく時代と説明されていたが、すでに「日中戦争のまっただなか」である。当然、軍需工場をフル稼働させるためにも膨大な電力が必要で、黒三の建設計画は重要な国策だったが、ダムの建設は困難を極めた。 難工事を実感させる当時の映像によれば、当初資材は断崖にかろうじて通れる幅の道をつくり、そこを歩いて人力で運ばれていた。地形があまりに急峻だったため、トロッコの線路を延長することができなかったわけだ。(当然、転落事故もあっただろう:引用者)。このように膨大な時間と労力(と人命)を費やす状況を打開するために、トロッコをそのまま高い位置へ引き上げるエレベーターがつくられたという。 大型の重機もない時代につくられた200メートル以上の巨大エレベーター。(それ自体が相当な難工事だったと考えられる。) 工事をさらに困難にしたのが「高熱隧道(すいどう)」だった。二つの地層の境目から湧きあがったマグマによって岩盤が熱せられた結果、60℃近い熱気の中、後ろから水をかけてもらいながら20分交代で24時間掘り続けられた。(番組では紹介されていないが、高熱のためにダイナマイトが自然発火して爆発する、という事故もあったという。) 番組で、第三発電所のダムについては大量の電力を供給することで軍需産業だけでなく戦後の復興期においても人々の暮らしや産業を支え続けた、とまとめられた。 しかしながら、番組の途中・終了後に私が気になったのは、この工事にたくさんの朝鮮人労働者が「動員」され、犠牲になった事実があったのではないか、ということである。日本人男性が次々に徴兵される時期の「国策事業」だけに、当然予想できることだ。博学のタモリのこと、おそらくそのような問いが発せられれば容易に思いいたったと考えられる。が、この番組においては最後までそのような問いが発せられることはなかった。NHKが関東大震災時における「朝鮮人虐殺」について、逃げることなく真っ向から扱っていたことを評価していただけに残念だった。 調べた結果、私が思ったとおり多くの朝鮮人労働者が動員され、たくさんの犠牲者を出していたことを中日新聞で確認できた。堀江節子によってまとめられ出版された「黒三ダムと朝鮮人労働者」、是非読んでみたい。 ⇒ 黒部ダムだけでなく、朝鮮人動員の史実にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.01.21

コメント(0)

-

「能登地震」に関する提案

「能登地震」現地を自分の目で見て、人々の話を聴いた上での提案(山本太郎による提案)の一部です。 当然の内容だと考えていますが、いかがでしょう。リンク先の全文もご一読下さい。 【提案◎ いつまでに出来るかの見通しを示せ】 今回、聴き取りを行った全ての被災者に、最後の質問として「政府が一つだけ何でもやってくれると言うなら何を望むか」と聞いた。 この災害で自宅全壊となった者でも国のお金で自宅を再建して欲しい、とは言わなかった。 出された要望は、「水」「食事」「トイレ」「お風呂」「電波」が最も多かった。 控えめで自立心旺盛、我慢強い能登の人々が望んだことは目の前のこと。 加えて、欲しいものは「見通し」であった。 元旦からお風呂に入っていない被災者たち。 いつお風呂に入れるか、見通しがわかれば待てる、という。 避難所で自前の灯油で暖をとる被災者。 いつ灯油が届くかの見通しがあれば、節約しながら何とか凌ぐという。 でもそのようなインフォメーションはない。 暗闇の中にいるようだと話されていた。被災者は無理なお願いを政府にしているのだろうか? 見通しを示してほしい。現実的で最低限のお願いではないだろうか。【提案◎ 現場を見ろ。安心させろ】 交通渋滞による物資の滞りを理由に総理が被災地入りを見合わせるとの報道があった。 国会議員の視察を含めて控えることを与野党でも合意されたと。 それについてどう思うかを被災者に聞いた。「意味がわからないんですけど」「どうしてですか?」「ヘリで来れば良いじゃないですか」との意見が相次いだ。 総理や政治家が役人からの報告やテキストだけでわかった気になり、被災地のことを決めていくことへの不安感ではないだろうか。 この極限状態を前に、現場を自分の眼で見ずに知らずに政治決定を行えるというなら、AIが代行すれば良いのではないか? AIなら裏金問題や一部の者だけへの忖度も、権力維持のことしか考えない振る舞いもしないだろう。 一方で、目の前で困っているのは血の通った人間で、この国に生きる大切な宝だ。 総理の被災地訪問の見合わせに対して、現場を直接見て、被災者の声を聞いて、しっかり取り組むと約束をして欲しい、との声が多かった。 心配するな。国がちゃんとやる、と能登半島で約束をして、不安の中にいる能登の人々を安心させていただきたい。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.01.08

コメント(0)

-

1.07サンデーモーニング「世界を分断する壁特集」末尾

「ウクライナ」戦争開始以降の主な記事(PDF版) 以下は、番組の最後の言葉です。フランスの哲学者サルトルは世界大戦の脅威や格差の拡大、右派勢力の台頭など、世界の危機に触れ、こんな言葉を残しています。「世界は醜く不正で希望がないように見える。だが。私はこれに抵抗する。希望の未来を語らなければならない。」以下、番組後半の主だった内容・発言を抜粋・要約・紹介します。 フランシス・フクヤマ氏(米スタンフォード大学教授・国際政治学)「冷戦終結は非常にうれしかった。共産主義国が民主主義国に置き換わり広がることは、世界にとって非常にいい結果だと思った。しかし、多くのことが起きて、民主主義の後退を招いた。アメリカによる民主主義を根付かせようという試みはうまくいかなかった。中東諸国で広がった『アラブの春』が波及したリビアやシリアでは、内戦によって多くの難民が生み出されている。」今また増え続ける壁と国連の意義とは?【サンデーモーニング新春スペシャル】 | TBS NEWS DIG (1ページ) ヨーロッパでは流入する難民を阻止するためのフェンスが築かれ、人々の心に不寛容、排他主義という新たな「壁」が生みだされており、さらにいえば冷戦以来、かつてないほど核兵器が使用されるリスクが高まっている。国連安保理でこう訴えたのは国連事務次長(軍縮担当)、中満泉さん。・実際にロシアはウクライナ戦争に際し、(欧米諸国に対して)核による威嚇を行った。・イスラエルの閣僚はパレスチナに対する核兵器使用も選択肢の一つと述べた。しのびよる核戦争の危機。それを防ぐべくウクライナやガザでの停戦を求めた国連安全保障理事会において、ウクライナからのロシアの即時撤退を求める決議案は、ロシアの拒否権行使で否決。ガザの戦争の一時停止を求める決議案はアメリカの拒否権行使で否決。国連安保理が戦争を止められない事態。 ガザはもう2万人の犠牲者を超える状況に達している。私たちに(国連職員)にとっては非常に衝撃的なことでもある。非常に苦しいし、無力感もある。もっと何かできることがあるのでは?毎日考えながら仕事をしている。私たち国連の持っている「武器」というのは言葉・メッセージ。分断する世界で改めて国連の意義が問われている。 イスラエル 攻撃続ける背景は|au Webポータル国際ニュース (auone.jp) 国連安全保障理事会では常任理事国一か国でも拒否権を行使すれば否決される。他方、全ての加盟国が参加できる国連総会の決議には法的拘束力はないが、ロシアの反対するウクライナからの撤退、アメリカの反対するガザでの即時停戦の決議は、圧倒的多数で採択されている。法的拘束力のない総会の決議に大きな権限を与えるべきという声が加盟国で強まっている。〔以下、コメンテーターの発言〕安田:「ガザに対して核兵器を使用することも選択肢の一つ」という発言直後にお会いした長崎の被爆者の話。「ガザ起こっていることは、自分が体験したあの日の再来だ」。国連が機能不全といわれるが、この人を始め、被爆者の方々の努力もあり国連で核兵器禁止条約採択がされた。どんな社会の変化も人の声から生まれてくる。ガザ停戦についても世界を見渡せば大きなデモが起こっている。ここでは「〇〇陣営」ではなく、人権に基づく考え方によって壁を越えていくことが大切ではないか?今ほど核使用のリスクが高まったことはない。大国主義的なもの、ほかの国を従え動かそうとする大国のエゴ、国連での拒否権の使いかた、これは、ロシアもイスラエルを支持し続けるアメリカも同じ。大国のエゴに任せていたら世界が壊れてしまう。そこからの脱却が必要。核兵器禁止条約は、核兵器を持っている国が反対をしても国際法がつくれるというその証明になった。国連が機能不全だというだけではなく、できることをやっていかなければ。寺島:番組では、「民主主義対権威主義」という図式が提示されたが、日本人として自ら問いかけたい。日本は「民主主義」に立っている国だと言えるのか?本当の意味で民主主義を鍛えていこうという意志があるのか。他国の人と会話する中で指摘される。「日本くらい権威主義的な国はない。権威に弱い、国家に対する依存、国家に対する甘えも含めて。日本における民主主義を本当に成熟させる覚悟を持っているのか大いに疑問だ」と。世界は分断しようとするエネルギーに満ち溢れているが、分断してはいけないというエネルギーもある。例えば国連総会の議論。「グローバルサウス」の人たちは分断してくれるなというエネルギーを出しはじめている。そうした中で日本は分断のどちらかに立つということではなく、分断を乗り越える新しい理念を発信している国に加わっていくのかどうか。青木:僕らは足元を見なきゃいけない。冷戦が終わり、ベルリンの壁が崩れたしばらく後で、日本はバブル崩壊してその後も「失われた30年」という時代を過ごしてきた。社会そのものの持続可能性すら失われたといわれている。しかも軍事偏重であるとか「戦後の矜持」が失われて、「おめでとう」なんて言える状況じゃない年明けを迎えた。これまでの30年というのは決して良い時代じゃなかったが、今後の30年をどうして行くのか。我々は真剣に30年位を展望しながら今年を考えていくという点で、2024年というのは重要な年になるかもしれないし、重要な年になくちゃいけない。関口:今日は壁というものを中心に世界を見てまいりましたが、最後にこちらをご覧いただきたいと思います。終わらない戦争によって世界が大きく壊れつつある時代、立ちはだかる壁、そして見えざる壁がもたらす分断が対立と憎悪を生み、民主主義の希望も色あせたかに見えます。(ここで、冒頭の文章に続く)フランスの哲学者サルトルは世界大戦の脅威や格差の拡大、右派勢力の台頭など、世界の危機に触れ、こんな言葉を残しています。「世界は醜く不正で希望がないように見える。だが。私はこれに抵抗する。希望の未来を語らなければならない。」私たちは壊れようとする世界を救えるのか?〔comment〕 私は(もちろん)上記報道に対して全面的に賛同するわけではありません。とりわけバイデン米大統領が多用する「民主主義対専制主義」という図式には懐疑的で、「民主主義を装った米国による悪質な内政干渉」が紛争を誘発している例は極めて多いと判断しています。(例:ウクライナのマイダンクーデタ) しかしながら、番組の結論付近の主張のいくつか、コメンテーターの問題提起には一定の説得力があると考えています。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など

2024.01.08

コメント(0)

-

イスラエルの夫婦とサルトル(その2)

「ウクライナ」戦争開始以降の主な記事(PDF版) このたびの記事はイスラエルの夫婦とサルトルの続きになります。イスラエルによる「パレスチナガザ地区占領の不当性を訴え民族の共存をめざす困難な取り組み」を進めるにあたって、なぜこの夫婦が「サルトル思想」を有効だと考えたのか。私は前記事でそれに触れましたが、「ガザ地区の占領を正当化するまっとうな人々」の論理を内側から理解するのに役立つだけではなく、私たち自身の中にあるかもしれない「恐ろしいもの」を自覚する機会にもなりうると考えています。以下、〇十年前に書いた卒業論文の一部を転載するとともに『実存と暴力』を援用することで、サルトルが執筆した『聖ジュネ』のごく概要を紹介します。〔内容紹介〕1952年になってサルトルは『聖ジュネ』を発表した。この著作によってわれわれは、それまで人間の主体性という一面を強調してきたサルトルが、人間の対象性(対象としての人間の姿〔=対他存在〕、人間の行動がとる客観的な意味)に対する認識を深化させていったことを知ることができる。『聖ジュネ』というのは、『花のノートルダム』や『泥棒日記』の作者であるジャン=ジュネの作品と生涯を、サルトル独自の「実存的精神分析」という方法を用いて、徹底的に解明したものである。だが、本稿ではとてもその詳しい内容にまで立ち入る余裕はない。ここでは『聖ジュネ』の最終章「ジュネ善用のための祈り」を中心に見ていくことにしよう。彼はそこで、人間は「自己にとっての主体であると同時に、他者にとっての客体(対象物)である」という事実を強調する。言い換えるならば、人間は何らかの目的を目指して行動する主体であると同時に、他者によって対象化され意味づけられる客体である、という事実を強調するのである。そして、主体としての私は、特に「羞恥」といった意識によって、他者によってまなざされ客体化した私の姿(=対他存在)を感じる。たとえば職業上の失敗や粗忽な失策、過ちややりそこないの際に私たちは羞恥、孤独という意識のさなかで他者によってまなざされた自己の客体制(対他存在)を感じるのである。「突然他人たちが私たちを見ており、私たちは対象物(客体)になり変わっている。私たちは自分が見つめられているのを感じ、自分が赤くなりまた青くなるのを感じる」そして、このように他者によって見られた対象(客体)としての私と、主体としての私との間には、常にいくばくかの分離が存在する。特に、わたしは主観的には善意でありながら、人々の目から見れば客観的には悪人である、という場合などがそうである。「孤独の体験」とは、このような「主観と客観との分離」によって生じる体験なのである。サルトルは言っている。「人間は過失を犯し、しかも同時に身に道理を持つときこそ孤独である。」「諸君は自分がもはや、すべての人々の目に、罪深い対象物(客体)に過ぎないものとなりはて、しかも一方、諸君の良心〔意識〕がどう考えてみても自己肯定をやめないことを身に味わい知るならば、孤独となるだろう。自らが主観的には純粋な善意によって行動しながら、同時に客観的には「有罪」である場合、人間はいかなる態度をとるべきなのであろうか。サルトルは、ジャン・ジュネとブハーリン(注)との二人がとった態度について述べている。(注:ロシアの政治家、トロツキストであるとしてスターリンの命令で銃殺された。)ジャン・ジュネは捨て子であった。彼は、ある農家に引き取られて、農村特有の保守的世界観(土地を持つ農民の嫡出子として存在することが善であり、この善なる存在だけが正当な権利を持って財を所有できる、という世界観)を素直に受け入れて育つ。だが、捨て子であるジュネは、誰の嫡出子でもないし、何一つ所有していない。ジュネは、このような不快な現実を子どもらしい仕方で解決しようとする。誰の嫡出子でもない彼は自分が神の嫡出子であると信じることによって自らを根拠づけ、何も所有していない彼は、家のものを盗んで所有することによって自らをその所有者たらしめた。要するに彼は、「神の嫡出子として正当な権利を持って財を所有する子どもを演じたのである。当時彼には自分が罪を犯しているという意識は全くなかった。ところがある日のこと、「財布の中の手がつかまえられた。誰かが部屋に入ってきて彼を眺めているのだ。(・・・)ひとつの声が公然と宣告する〈お前は泥棒だ〉と。ジュネは仰天して「そんな意図はないのだ」、と陳弁に努めるが彼には反駁できない巧弁によって圧倒される。彼は盗みを働いた。だから彼は泥棒である。捨て子であるジュネは、人々によって、本質的に泥棒である存在として意味づけられてしまう。従順で天涯孤独なジュネは、その意味づけを拒否することはできない。さらに、農村の人々はジュネを本質的な泥棒・悪人として農村社会から排除しようとする。彼らはジュネを悪人として追放することによって自分たちが善人であることを確認するのである。それはまさにジュネにとって絶望的な状況であった。しかし、「彼の峻厳にして荒涼たる魂は、恥辱を受けてもそれを超えて生きる意志と、打ち勝つ信念とを持っている。」そして「彼は生きることを選びすべての人に向かっていった。僕は泥棒になるぞ、と」。こうしてジュネは泥棒として、悪人として生きることを決意する。そして、これ以降彼は、泥棒として、悪人として生き抜くために、あらゆる状況に抗して様々な努力を試みるのである。以上が、自らの「客体性」に対してジュネの取った態度である。彼は、他者によって意味づけられた自己の客体性(=泥棒)を引き受け、泥棒として生き抜くことを決意する。この決意こそが、あの絶望的な状況において自らの自由(主体性)を回復するためにジュネの取りえた唯一の道なのである。さて、それではジュネを本質的な泥棒・悪人として農村社会から排除した人々(「真っ当な人々」)についてどのように考えるべきなのだろうか。サルトルはこう書いている。「平和のために社会は賢明にも職業的な悪人を創造したと私は思い切って言おう。善人が自分の自由を前にしていだいた恐怖から出たものである悪は根源的には投影でありカタルシスである。従って悪は常に客体だ、」と。つまり人間は自分を善人へと構成するためには、骨の髄まで悪の塊である「対象=悪」を自分の外側に投影的・投射的に産み落とさねばならない。なぜなら全ての諸悪がそこから由来するような「悪」という純粋存在が自分の外側に存在してこそ、われわれは自分をそのような「悪という他者」とは別の存在であるがゆえに、完璧に善人である存在、完全に正当である存在として自らを構成できるからだ。それは自分を是が非でも善人と思いたがっている我々にとって欠かすことのできない自己浄化の儀式なのだ。そして我々はこの悪を作り出すためには、我が「内なる悪の欲動」をあげてその上に投射し、そうすることで自分から遠ざけるための、いわば悪の依代(よりしろ)を必要とする。〔紹介は以上〕 記事冒頭で私は「ガザ地区の占領を正当化するまっとうな人々」の論理を内側から理解するのに役立つだけではなく、私たち自身の中にあるかもしれない「恐ろしいもの」を自覚する機会にもなりうると述べました。いかがでしょうか。例えば国際関係において、太平洋戦争時の「鬼畜米英」を持ちだすまでもなく、対立関係にある「敵国」の悪を一方的に強調することで、自らを正当化する場面が私たちのうちになかったでしょうか。 例えば、日韓関係や日中関係がこじれた場面をいくつか振り返ってみると、韓国語・あるいは中国語で発信された情報をきちんと検証するという過程を踏まないで「あいつらが悪いに決まっている」と最初から決めつけ「国家としての日本の対応を正当化する」ことがほとんどだったように感じます。しかも、「敵対する」国を一方的に悪者にし、「愚かだといってバカにする」記事が売れるので、報道機関もまともな検証をさぼっているのではないか。 日韓の軋轢をめぐる報道について 「処理水」放出に関する国際的な問題 「レーダー照射問題」に際して韓国の報道機関の記者たちが「日本ではこのように報道されている。韓国政府の主張と食い違っているが、実際はどうなのだ」と自国政府を追及していたのとは対照的です。「双方の主張が食い違っている」という一点が客観的な事実だったとすれば、「実際はどうなのかを検証・確認」するのが報道機関の役割(それを求めていくことが読者や視聴者の役割)と考えるのですが、いかがでしょう。にほんブログ村 ← よろしければ一押しお願いします。一日一回が有効教育問題に関する特集も含めてHPしょうのページに(yahoo geocitiesの終了に伴ってHPのアドレスを変更しています。)「しょう」のブログ(2) もよろしくお願いします。生活指導の歩みと吉田和子に学ぶ、『綴方教師の誕生』から・・・ (生活指導と学校の力 、教育をつくりかえる道すじ 教育評価1 など(

2023.12.31

コメント(0)

-

イスラエルの夫婦とサルトル(その1)