PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(68)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(8)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(80)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊 読書案内 松岡正剛「うたかたの国」(工作舎)

ダニエル・ゴールドハーバー「HOW TO BLOW UP」シネリーブル神戸no250

徘徊日記 2024年6月10日(月)「一遍上人遷化の地・真光寺」和田岬あたり

徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

コメント新着

キーワードサーチ

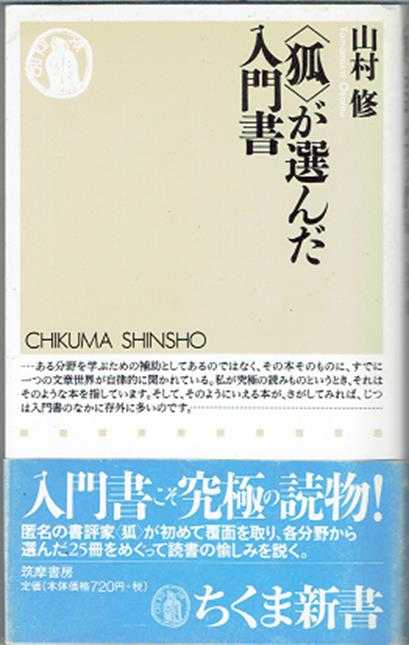

山村修「狐が選んだ入門書」ちくま新書)

100daays 100bookcovers challenge

の 30日目

に、 DEGUTIさん

が紹介された数冊の本のラインアップを見ながらぼくが印象深く感じたのは、 彼女

が 「お仕事の現場」

で必要を感じた結果の読書だったことです。

100daays 100bookcovers challenge

の 30日目

に、 DEGUTIさん

が紹介された数冊の本のラインアップを見ながらぼくが印象深く感じたのは、 彼女

が 「お仕事の現場」

で必要を感じた結果の読書だったことです。

教科書や入試問題の読解の必要からでしょうか、 アダム・スミス、ケインズ、ハイエク

と経済学のビッグ・ネームが並び、一方に、この国の近代化の過程で、軍隊や政治家の集まりに限らず、ぼくたちがやっているこういう小さな集まりにいたるまで、人が集まるところでは必ず醸成される 「空気」

に対する関心が読書の領域を広げ、最後は、いま最も新しい作家のひとりが、新しい通貨 「ビット・コイン」

に果敢に挑んだ 芥川賞受賞

作 「ニムロッド」

。

いってみれば、この最も新しい 「経済」小説

にたどり着くさまは、少々大げさかもしれませんが 「感嘆」

するほかありませんでした。

「そういえば、経済学どころか、『ニムロッド』にもついていけなかったなあ・・・」

などとボンヤリ、なにを引いてこようかと思案六法にふけりながら、思いついたのが

「入門書」

でした。

昔の 「お仕事の現場」

では、教科書はともかく、入試問題なんかにかかずらわっていると突如でてくる新しい分野の評論とかに、お手上げという事態はしょっちゅうありました。

まあ、生徒が持ってくる現物に対するその場しのぎというのは、実は間に合いませんから、日ごろからの 「山かけ」

として、あれこれ興味のあるなしにかかわらず手に取るということはよくありました。

「地球温暖化」、「グローバリズム」、「フェミニズム」、「高齢化社会」

、エトセトラ、エトセトラ…。

書き手によって 「空振り」

とか 「敬遠気味のクソボール」

というしかない文章に付き合わされると、その分野そのものに対する関心も失せてしまいます。出来れば打率を上げたい。

そこでお世話になるのは

「入門書」の「入門書」 、 「この本を読め!」

の類だったのですが、 「 100

分でわかる」

とか銘打たれると 「バカか!」

と思ってしまう性分に加えて、畏敬する 柄谷行人

なんかが 「入門書は読むな」

とかいったりしているのを目にしたりすると、思わず手がとまったりもします。

出来れば、あまりにも守備範囲が狭い高校生諸君にも勧められる 「入門書」

を紹介している内容で、という欲を掻いた気分もありましたが、そんな本は中々ありません。

「まあ、あるわけないわな」

山村修「狐が選んだ入門書」(ちくま新書)

です。

著者の 山村修

という人についてですが、御存知の方には必要ないでしょうが、少し紹介します。

彼

は 「日刊ゲンダイ」

というタブロイド紙に 1981

年

から 20

年以上にわたって、毎週水曜日、 「狐の書評」

という匿名書評を連載していた書評家でした。

2004

年

当時、 「狐の書評」(本の雑誌社)

に始まって 「水曜日は狐の書評」(ちくま文庫)

まで、 洋泉社

からも二冊、逐次、書籍化されていた人気の書評でしたが、新聞のコラム書評ということもあり、 800

字という長さの制約が、ぼくには少し食い足りない印象でしたが読み続けていました。

2006

年の秋

の終わり、その 「狐」

が正体をあらわしたのです。のちに 朝日文庫

に入った 「禁煙の愉しみ」

や、 筑摩書房

で文庫化された 「遅読のすすめ」

、趣味の お能

の愉しみを綴った 「花のほかには松ばかり」(檜書店)

のエッセイストとして読んでいた 山村修

こそが、あの 「狐」

であることを明かしたこの本と偶然出会ったのでした。

というわけで、まあ、その当時のぼくにとっては衝撃の一冊がだったのですが、衝撃は一撃ではなかったのです。

ぼくはこの本を書店の棚で見つけて、

「えっ?おお、あの 『狐』 が 本名 をあかしている!」

と早速買い込んだのですが、 2006

年の 10

月に二刷だった新書のカヴァーには 「 2006

年 8

月、死去」

の文字があったのです。

死を覚悟した 「狐」

こと 山村修

が、 青山学院大学図書館司書

の勤めを早期退職し、 「狐の書評」

の集大成、 山村修

の最後の仕事として読者に残して逝ったのが、この、 25

冊の「入門書」の書評集

だったのでした。

本書の 「はじめに」

において

「入門書こそが究極の読み物である。」

と筆を起こし、 「私と狐と読書生活と」 と題された 「あとがき」 では

「世の職業人でいちばん自由に読書できるのは、もしかすると、研究者でもなく、評論家でもなく、勤め人かもしれません。」

と、ぼくもその一人であった サラリーマン読者 をもう一度励まし、

「本書に取り上げた二十五冊の入門書には、それぞれに質が異なるとはいえ、読み手を見知らぬ界域へと導く誘引力が、時には危ういともいえる魅力が、秘められています。」

と、筆をおいた書評家の「覚悟」が本書全体に漲っています。

「言葉の居ずまい

」、 「古典文芸への道しるべ」

、 「歴史への着地

」

、 「思想史の組み立て」、「美術のインパルス」

と

5

章立て

で構成され、それぞれ 5

冊づつ

書評されていますが、残念ながら、 「科学」

の分野はありません。

当時、この 2

5

冊

が 「ボンクラ教員」

の、新たな指標となり、そのほとんどが生徒向けの 「読書案内」

のネタになったわけです。

取り上げられているラインアップは本書を手に取ってお探しいただくとして、ぼくにとっては 藤井貞和「古典の読み方」(講談社学術文庫)、岡田英弘「世界史の誕生」(ちくま文庫)、岩田靖夫「ヨーロッパ思想入門」(岩波ジュニア新書)、辻惟雄「奇想の系譜」(ちくま学芸文庫)

あたりが、今思えば、あきらかにその後の読書の流れを新たに作り出す、まさに

入門書!

として初登場、あるいは、再登場したわけです。

ちなみに 「経済学」

では、 アダム・スミス、カール・マルクスの研究者

で稀有なモラリストというべき 内田義彦「社会認識の歩み」 (

岩波新書 )

にこの本で再会したのも思い出深いですね。

さて、本書に戻ります。

「だが、突然、私は読書のことを考えた。読書がもたらしてくれるあの微妙・繊細な幸福のことを。それで充分だった、歳月を経ても鈍ることのない喜び、あの洗練された、罰せられざる悪徳、エゴイストで清澄な、しかも永続する陶酔があれば、あれで充分だった。」(「慰め」ローガン・ピーアソール・スミス)

「はじめに」 の中にこんな詩句の引用がありました。 30 年にわたるサラリーマン生活を 「匿名書評家」 として生きた 「狐」 の

白鳥の歌

が聞こえてくるようです。それぞれの書評はこの主旋律の、いわば、オブリガート(対旋律)だったということを感慨深く思う今日この頃です。

それでは YMAMOTOさん

、よろしくお願いします。 ( 2020

・ 07

・ 19・SIMAKUMA)

追記2024・02・02

100days100bookcoversChallenge

の投稿記事を

100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目)

(11日目~20日目)

(21日目~30日目)

(31日目~40日目)

(41日目~50日目)

というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと

備忘録

が開きます。

にほんブログ村

にほんブログ村

-

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」… 2024.06.13

-

週刊 読書案内 池澤夏樹「いつだって読… 2023.11.05

-

週刊 読書案内 安野光雅「読書画録」(… 2023.05.21