PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(2)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(82)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(35)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(62)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(93)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(22)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(93)読書案内「映画館で出会った本」

(18)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(22)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(52)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(26)読書案内「現代の作家」

(97)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(85)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(48)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(74)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(54)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(22)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(18)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(33)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(34)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(19)ベランダだより

(138)徘徊日記 団地界隈

(110)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(27)徘徊日記 西区・北区あたり

(10)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(40)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(11)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(51)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(15)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(21)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(19)映画 ソビエト・ロシアの監督

(9)映画 アメリカの監督

(93)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(3)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(44)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(4)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(10)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(7)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(5)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(10)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(6)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(6)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(1)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便 キングダム 原泰久・佐藤信介

(15)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(1) 徘徊日記 2024年9月20日(金)その2「で、やってきたのが石屋川公園!」石屋川あたり

週刊 読書案内 司修「さようなら大江健三郎こんにちは」(鳥影社)

徘徊日記 2024年9月20日(金)「新調!徘徊シューズ!」元町あたり

アディル&ビラル「バッドボーイズRIDE OR DIE」シネマ神戸no14

ジョン・カサベテス「グロリア」シネマ神戸no15

バカ猫百態 2024年8月「二年ぶりのジジとキキでございます。」

徘徊日記 2024年9月18日(水)「秋の明石大橋!」 朝霧あたり

オタール・イオセリアーニ「蝶採り」シネ・リーブル神戸no187

ベランダだより 2024年9月16日(月)「日が暮れて、夕顔です!」ベランダあたり

週刊 読書案内 町田康歌集「くるぶし」(COTOGOTOBOOKS)

週刊 読書案内 司修「さようなら大江健三郎こんにちは」(鳥影社)

徘徊日記 2024年9月20日(金)「新調!徘徊シューズ!」元町あたり

アディル&ビラル「バッドボーイズRIDE OR DIE」シネマ神戸no14

ジョン・カサベテス「グロリア」シネマ神戸no15

バカ猫百態 2024年8月「二年ぶりのジジとキキでございます。」

徘徊日記 2024年9月18日(水)「秋の明石大橋!」 朝霧あたり

オタール・イオセリアーニ「蝶採り」シネ・リーブル神戸no187

ベランダだより 2024年9月16日(月)「日が暮れて、夕顔です!」ベランダあたり

週刊 読書案内 町田康歌集「くるぶし」(COTOGOTOBOOKS)

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

100days100bookcovers 59日目

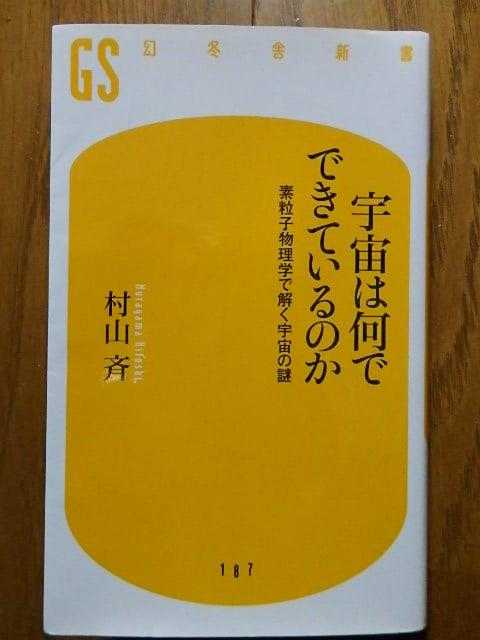

村山斉『宇宙は何でできているのか 素粒子物理学で解く宇宙の謎』 幻冬舎新書 前回、 SODEOKAさん が取り上げた 寺田寅彦 の 『柿の種』 からどうつなげようかと最初は結構思い悩んでいたのだが、あるときにふと彼が 「物理学者」 であることを思い出した。ということで

以前試みて断念した「あさって」の方向へ跳ぶことにする。

『宇宙は何でできているのか 素粒子物理学で解く宇宙の謎』村山斉 幻冬舎新書

物理学は別にして、宇宙関連の話題は昔から割に好きなのである。

2010年 に出た新書だが、実は読んだのは昨年。ずっといわゆる 「積読」 の中の一冊だったのだが、そのときに読んでいた リチャード・パワーズ の 『われらが歌う時』 の 上巻 の読みにくさに音を上げて、一服しようと思って手にとったのがこれだった。

著者の 村山斉 は 1964年生まれ 。素粒子物理学の専門家。2000年よりカリフォリニア大学バークレイ校教授、2007年より2018年まで東京大学数物連携宇宙研究機構(IPMU)の初代機構長。オフィシャルサイトを見ると現在は機構長は退いて、主任研究員ということらしい。

主な研究テーマは超対称性理論、ニュートリノ、初期宇宙、加速器実験の現象論など。とはいえ、まぁ何というか、名前くらいは聞いたことがあっても大半は 「何言ってんのかわかんないんですけど」 みたいな感想しか持てないわけだけれど。

さらに言えば、 「数物」 は数学と物理のことだと 「序章」 に書いてあるのだが、 「数物」 という、愛想もへったくれもない 「短縮形造語」 を組織のオフィシャな名前の一部にするというセンスはどんなものだろうかと訝らないでもない。が、それは本題ではないのでここでは置く。

本書は序章を除けば、5つの章から構成されている。

それでも入門書ということもあって著者は、用語をやさしく言い換えたり喩えを使ったりと素人にもできるだけわかりやすく伝えようとしている。その姿勢はよくわかる。

ただ話が話だけにどうしても説明も専門的にならざるをえないところがあり、あとは読者次第なのだろう。

ちなみに今わかったのだが、本書、 2011年度 の 新書大賞受賞作 である。

では、ざっと内容を紹介する。

とにかくスケールの振れ幅の大きい話である。

宇宙のことを語りだす際に、著者はまず 「大きさ」 から始める。

ご承知のように 「ビッグバン」 は、

私は昔からこれが不思議で、では宇宙が誕生する前は 「そこ」 に何があったのか、はたまたなかったのか。ただ 「ない」 ということがどういうことなのかがわからない。さらに 「無」 から 「ビッグバン」 がなぜ発生したのかも。ただ、 「ビッグバン」説 そのものには証拠も見つかっているとのこと。

話を戻すと、つまり膨張した現在の宇宙を遡れば、ビッグバン時の極小宇宙に戻る。素粒子の世界である。著者はこれを 「ウロボロスの蛇」 に喩える。

本書のテーマは大きく二つ。

まずは、物質は何でできているのか、そしてその物質を支配する基本法則はいかなるものか。

となると、後者のほうが話が専門的で複雑になるのはわかる。先述のように、物質は原子でできているわけだから宇宙の星も原子でできている。どんな原子なのかは光によって判定可能だ。

しかし、星から届くのは光だけではない。たとえばニュートリノ。これも素粒子の一つ。2002年にノーベル物理学賞を受賞した 小柴昌俊 の研究でも知られる。宇宙から飛んできたニュートリノを世界で初めて捕まえたのが岐阜県神岡鉱山地下に設置された 「カミオカンデ」 なる観測装置。

宇宙から大量に降り注ぐニュートリノを見つけるのは至難の業らしいが、1987年にカミオカンデで11個のニュートリノが検出された。これは大マゼラン星雲で起きた超新星爆発によって生じたものだという。何ででそんなことがわかるのかは、むろん私にわかるはずがない。

その超新星爆発は、銀河全体よりも明るくなるほどの光を放ったが、その光のエネルギーは爆発によって生じたエネルギーの1%にすぎない。99%はニュートリノによるものだった。それほど多くのニュートリノが放出されたからこそ、カミオカンデが11個を捕まえられた。

ちなみにその爆発した超新星は地球から16万光年の距離にある。ニュートリノも16万年かけてカミオカンデにやってきたというわけだ。空間的な大きさだけではなく時間的な長さにも目がくらむ。Wikiの 「地球史年表」 で確認すると、ホモサピエンスが現れたのが19万から20万年前。15万年前にはマンモスがヨーロッパに現れた頃。

しかし、 「大マゼラン星雲」 ってどこかで聞いたことがあるなと思ったら、 『宇宙戦艦ヤマト』 でヤマトが向かう 「イスカンダル」 が存在する星雲だった。

話を戻す。

現在一つめのテーマの物質は何でできているのかについては様々な新事実が明らかになっている。カミオカンデのスペックを大幅に上げたスーパーカミオカンデによってニュートリノがすべての星と同じくらい存在することがわかったのだが、ではすべてに星は宇宙の中でどの程度の割合を占めるのかといえば、これが何と0.5%。つまりニュートリノと併せてもわずか1%しかない。ただしこれは質量ではなくエネルギーに換算した結果。でもアインシュタインの「E=MC2」(2は2乗の意)によってこれが成り立つ。

では残りは何か。星以外の宇宙にあるすべての原子をかき集めても全エネルギーの4.4%にしかならない。原子以外のものが96%ほどを占めている。これがわかったのが2003年。つい最近だ。

残りの約96%が何かはまだ判明していない。しかその一つには名前だけは付いている。 「暗黒物質」(ダークマター) 。この呼称はおそらくかなり前からあったはず。

いずれにしろ正体不明ではあるが存在することはわかっている。なぜなら、ニュートリノと同様、それが存在するのを前提にしないと説明できないことがたくさんある。

重力を計算しても星やその他の原子をだけでは、間に合わない。暗黒物質は宇宙全体に遍在している。それが全エネルギーに占める割合は23%。これを加えてもそれでもまだ27%くらい。

残りは何かというと、これも名前だけは付いていて 「暗黒エネルギー」(ダークエネルギー) 。紛らわしいネーミングだ。

暗黒物質 と 暗黒エネルギー の違いは何か。

暗黒物質 は、正体不明とはいえ物質としての振る舞いをする。宇宙の膨張につれ密度が薄まる。しかし 暗黒エネルギー は密度が薄まらない。さらにいえば、そんな不気味なエネルギーを前提にしなければ、宇宙の膨張が 「加速」 しているという 「非常識」 な現象が説明できない。

宇宙の膨張については、永遠に膨張し続けるのか、極限まで膨張してから収縮に転じるのか、いずれかで、どちらも膨張のスピードは徐々に減速することが前提だった。ところがつい最近になって、膨張が加速していることがわかった。その原因、つまり ビッグバン の際に 「投げ上げられたボール」 が減速しないように後押ししているのがその 「暗黒エネルギー」 だと考えられている。その得体のしれないエネルギーが宇宙の約70%を占めている。

著者によると、宇宙に関しては、21世紀に入ってから 「わからない」 ことが数多くあるとわかったんだそう。

先ほどの 暗黒物質 と 暗黒エネルギー もそうだが、反対に 「存在しない」 ことが不思議なものもあるという。 「反物質」 がそれ。

すべての物質 には、性質は同じで電荷だけが反対の 「半物質」 が存在する。 ビッグバン 時には 「物質」 同様 「反物質」 も同じだけ生まれたはず。しかし現在の宇宙には自然状態で存在する 「反物質」 が見当たらないという。あるいは物質の 「質量」 がそれによって生まれると考えられる未知・未発見の粒子がある。それが莫大な量だと推測され、しかしその実態はすべてが謎だという。

実はここまででまだ 第1章 。せめて 第2章 までは紹介したいと思っていたのだが、難しそうなので後は、いくつか簡単にピックアップするだけにする。

たぶん昔から、大風呂敷の話が好きだった。それが現在の日常に関係あろうがなかろうが、役に立とうがそうでなかろうが、広い見晴らしのいい風景や視野が開けるだけで何となく気分がいい。穏やかな気分になれる。

読み終えて改めて思ったのは、私たちの生存は 「奇跡」的 な確率の積み重ねによって初めて叶えられているということである。

では、次回、 DEGUTIさん 、お願いします。 (T・KOBAYASI・2021・01・15)

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

村山斉『宇宙は何でできているのか 素粒子物理学で解く宇宙の謎』 幻冬舎新書 前回、 SODEOKAさん が取り上げた 寺田寅彦 の 『柿の種』 からどうつなげようかと最初は結構思い悩んでいたのだが、あるときにふと彼が 「物理学者」 であることを思い出した。ということで

以前試みて断念した「あさって」の方向へ跳ぶことにする。

『宇宙は何でできているのか 素粒子物理学で解く宇宙の謎』村山斉 幻冬舎新書

物理学は別にして、宇宙関連の話題は昔から割に好きなのである。

2010年 に出た新書だが、実は読んだのは昨年。ずっといわゆる 「積読」 の中の一冊だったのだが、そのときに読んでいた リチャード・パワーズ の 『われらが歌う時』 の 上巻 の読みにくさに音を上げて、一服しようと思って手にとったのがこれだった。

著者の 村山斉 は 1964年生まれ 。素粒子物理学の専門家。2000年よりカリフォリニア大学バークレイ校教授、2007年より2018年まで東京大学数物連携宇宙研究機構(IPMU)の初代機構長。オフィシャルサイトを見ると現在は機構長は退いて、主任研究員ということらしい。

主な研究テーマは超対称性理論、ニュートリノ、初期宇宙、加速器実験の現象論など。とはいえ、まぁ何というか、名前くらいは聞いたことがあっても大半は 「何言ってんのかわかんないんですけど」 みたいな感想しか持てないわけだけれど。

さらに言えば、 「数物」 は数学と物理のことだと 「序章」 に書いてあるのだが、 「数物」 という、愛想もへったくれもない 「短縮形造語」 を組織のオフィシャな名前の一部にするというセンスはどんなものだろうかと訝らないでもない。が、それは本題ではないのでここでは置く。

本書は序章を除けば、5つの章から構成されている。

序章 ものすごく小さくて大きな世界 序章 から 第1章 、 第2章 にかけては、わからないところはむろんあるがそういうところは適当に読み飛ばせば結構おもしろく読めたのだが、 3章、4章 はかなり怪しい。というよりほとんどわかっていない。 5章 になるとまたいくらかわかったような気になる、というところか。

第1章 宇宙は何でできているか

第2章 究極の素粒子を探せ!

第3章 「4つの力の謎を解く-重力、電磁気力

第4章 湯川理論から小林・益川理論へ-強い力、弱い力

第5章 暗黒物質、消えた反物質、暗黒エネルギーの謎

それでも入門書ということもあって著者は、用語をやさしく言い換えたり喩えを使ったりと素人にもできるだけわかりやすく伝えようとしている。その姿勢はよくわかる。

ただ話が話だけにどうしても説明も専門的にならざるをえないところがあり、あとは読者次第なのだろう。

ちなみに今わかったのだが、本書、 2011年度 の 新書大賞受賞作 である。

では、ざっと内容を紹介する。

とにかくスケールの振れ幅の大きい話である。

宇宙のことを語りだす際に、著者はまず 「大きさ」 から始める。

東京タワーの高さを物理学でよく使う表現で表すと、およそ3X10の2乗メートル(実際は、10の右上に累乗の小さな2が乗っかっている表記の仕方)。スカイツリーは、6X10の2乗メートル。富士山は、桁数が1つ上がり10の3乗になる。

地球の直径は12000キロメートルで、メートルに直すと桁数は10の7乗。地球の公転軌道は富士山の1万倍のさらに1万倍、10の11乗のオーダー。太陽系は 「天の川銀河」 の片隅にあるが、この銀河は地球の軌道の約10億倍、10の20乗のオーダー。天の川銀河が他の銀河と一緒に構成する 「銀河団」 は天の川銀河の1000倍程度、10の23乗。

現時点で観測できる宇宙のサイズは1つの銀河団のさらに1万倍、10の27乗ということになる。 宇宙の10の27乗と素粒子の10の-35乗の間の途方もないスケールの隔たり。これが私たちの世界の 「幅」 だということになる。これをつなげるのが 「ビッグバン」 宇宙論。

では、反対に素粒子はどれほどの大きさなのか。

「素粒子」 とは文字通り物質の「素」になる粒子。かつては原子がそう考えられていた。ちなみに直径10センチの りんご を原子に分けると10の26乗ぐらいになるそう。 りんご 1個の大きさと原子1個の大きさは、天の川銀河と地球の軌道の大きさの比と同じくらい。

原子1個の直径は10の-10乗メートル。それが原子核と電子に分割されることがわかり、原子の直径は、電子が回る軌道の直径であることがわかる。原子核の直径は電子の軌道よりずっと小さく10の-15乗。

しかしさらに原子核が陽子と中性子、中間子といった内部構造をもつことがわかり、それらもいくつかの粒子によって形成されていることがわかる。それが 「クォーク」 と呼ばれ、現時点では素粒子と考えられている。大きさはどんなに大きく見積もっても10の-19乗、おそらく10の-35乗くらいだとも言われる。

ご承知のように 「ビッグバン」 は、

「宇宙は誕生直後から膨張を始め、現在の大きさになった」 という説。

私は昔からこれが不思議で、では宇宙が誕生する前は 「そこ」 に何があったのか、はたまたなかったのか。ただ 「ない」 ということがどういうことなのかがわからない。さらに 「無」 から 「ビッグバン」 がなぜ発生したのかも。ただ、 「ビッグバン」説 そのものには証拠も見つかっているとのこと。

話を戻すと、つまり膨張した現在の宇宙を遡れば、ビッグバン時の極小宇宙に戻る。素粒子の世界である。著者はこれを 「ウロボロスの蛇」 に喩える。

本書のテーマは大きく二つ。

まずは、物質は何でできているのか、そしてその物質を支配する基本法則はいかなるものか。

となると、後者のほうが話が専門的で複雑になるのはわかる。先述のように、物質は原子でできているわけだから宇宙の星も原子でできている。どんな原子なのかは光によって判定可能だ。

しかし、星から届くのは光だけではない。たとえばニュートリノ。これも素粒子の一つ。2002年にノーベル物理学賞を受賞した 小柴昌俊 の研究でも知られる。宇宙から飛んできたニュートリノを世界で初めて捕まえたのが岐阜県神岡鉱山地下に設置された 「カミオカンデ」 なる観測装置。

宇宙から大量に降り注ぐニュートリノを見つけるのは至難の業らしいが、1987年にカミオカンデで11個のニュートリノが検出された。これは大マゼラン星雲で起きた超新星爆発によって生じたものだという。何ででそんなことがわかるのかは、むろん私にわかるはずがない。

その超新星爆発は、銀河全体よりも明るくなるほどの光を放ったが、その光のエネルギーは爆発によって生じたエネルギーの1%にすぎない。99%はニュートリノによるものだった。それほど多くのニュートリノが放出されたからこそ、カミオカンデが11個を捕まえられた。

ちなみにその爆発した超新星は地球から16万光年の距離にある。ニュートリノも16万年かけてカミオカンデにやってきたというわけだ。空間的な大きさだけではなく時間的な長さにも目がくらむ。Wikiの 「地球史年表」 で確認すると、ホモサピエンスが現れたのが19万から20万年前。15万年前にはマンモスがヨーロッパに現れた頃。

しかし、 「大マゼラン星雲」 ってどこかで聞いたことがあるなと思ったら、 『宇宙戦艦ヤマト』 でヤマトが向かう 「イスカンダル」 が存在する星雲だった。

話を戻す。

現在一つめのテーマの物質は何でできているのかについては様々な新事実が明らかになっている。カミオカンデのスペックを大幅に上げたスーパーカミオカンデによってニュートリノがすべての星と同じくらい存在することがわかったのだが、ではすべてに星は宇宙の中でどの程度の割合を占めるのかといえば、これが何と0.5%。つまりニュートリノと併せてもわずか1%しかない。ただしこれは質量ではなくエネルギーに換算した結果。でもアインシュタインの「E=MC2」(2は2乗の意)によってこれが成り立つ。

では残りは何か。星以外の宇宙にあるすべての原子をかき集めても全エネルギーの4.4%にしかならない。原子以外のものが96%ほどを占めている。これがわかったのが2003年。つい最近だ。

残りの約96%が何かはまだ判明していない。しかその一つには名前だけは付いている。 「暗黒物質」(ダークマター) 。この呼称はおそらくかなり前からあったはず。

いずれにしろ正体不明ではあるが存在することはわかっている。なぜなら、ニュートリノと同様、それが存在するのを前提にしないと説明できないことがたくさんある。

重力を計算しても星やその他の原子をだけでは、間に合わない。暗黒物質は宇宙全体に遍在している。それが全エネルギーに占める割合は23%。これを加えてもそれでもまだ27%くらい。

残りは何かというと、これも名前だけは付いていて 「暗黒エネルギー」(ダークエネルギー) 。紛らわしいネーミングだ。

暗黒物質 と 暗黒エネルギー の違いは何か。

暗黒物質 は、正体不明とはいえ物質としての振る舞いをする。宇宙の膨張につれ密度が薄まる。しかし 暗黒エネルギー は密度が薄まらない。さらにいえば、そんな不気味なエネルギーを前提にしなければ、宇宙の膨張が 「加速」 しているという 「非常識」 な現象が説明できない。

宇宙の膨張については、永遠に膨張し続けるのか、極限まで膨張してから収縮に転じるのか、いずれかで、どちらも膨張のスピードは徐々に減速することが前提だった。ところがつい最近になって、膨張が加速していることがわかった。その原因、つまり ビッグバン の際に 「投げ上げられたボール」 が減速しないように後押ししているのがその 「暗黒エネルギー」 だと考えられている。その得体のしれないエネルギーが宇宙の約70%を占めている。

著者によると、宇宙に関しては、21世紀に入ってから 「わからない」 ことが数多くあるとわかったんだそう。

先ほどの 暗黒物質 と 暗黒エネルギー もそうだが、反対に 「存在しない」 ことが不思議なものもあるという。 「反物質」 がそれ。

すべての物質 には、性質は同じで電荷だけが反対の 「半物質」 が存在する。 ビッグバン 時には 「物質」 同様 「反物質」 も同じだけ生まれたはず。しかし現在の宇宙には自然状態で存在する 「反物質」 が見当たらないという。あるいは物質の 「質量」 がそれによって生まれると考えられる未知・未発見の粒子がある。それが莫大な量だと推測され、しかしその実態はすべてが謎だという。

実はここまででまだ 第1章 。せめて 第2章 までは紹介したいと思っていたのだが、難しそうなので後は、いくつか簡単にピックアップするだけにする。

・望遠鏡は宇宙のどこまで見られるのか。スペックを上げていけば宇宙の 「果て」 まで見られるのかというとそうではない。それは技術的な問題ではない。約130億光年先の銀河が限界。なぜか。130億光年先の星を見るということは、130億年前の星を見るということになる。宇宙の誕生は今から137億年前と推定されるが、誕生から2億年ほどの宇宙はまだ星ができていない状況。そこには光というものがない。ばらばらの原子と 暗黒物質 だけ。だから望遠鏡では見られない。

・太陽内部では、水素が核融合反応を起こしてヘリウムに変換され、膨大なエネルギーを生み出しているが、45億年ほど先に水素を使い果たした太陽はヘリウムを燃やし始める。その時に太陽は地球を呑み込む膨張しているはずだが、もしかしたらその前に天の川銀河がアンドロメダ銀河と衝突しているかもしれない。

・ 「クォーク」 は ジェイムス・ジョイス の 『フィネガンズ・ウェイク』 の中に出てくる 「鳥の鳴き声」 から採られた名前。

・素粒子には、 「排他原理」 の働かない、同じ場所にいくらでも詰め込める性格をもつものもある。

・デンマーク出身の ボーア らが唱えた、量子力学における 「コペンハーゲン解釈」 は、観察者が 「見る」 まで、ある粒子の位置は決められないというもので、当初は アインシュタイン や シュレーディンガー も異を唱えたが、現在は物理学のスタンダードな考え方になった。

・量子電子力学では荷電粒子同士の 「光子の交換」 で説明する際に 「ファインマンズ・ダイアグラム」 で図示されるが、図では、 「反粒子」 は時間を逆行することになる。これはちょうど ノーラン の 『テネット』 を観て間もない折りだったので結構おもしろがれた。

・ 暗黒物質 がもしなかったら、そもそも太陽系や銀河系自体が存在せず、つまり私たちも存在していないはずである。

・ 物質 と 反物質 が出会うと互いに消滅する。なぜ現在、宇宙に反物質がなく物質しかないのは、最初の段階で物質が若干だけ多かったからで、その差は計算すると、10億分の2。でもなぜこの差がついたのかは、まだわかっていない。言ってみれば私たちが宇宙に存在する理由が物理的にはまだわかっていないということである。

・ 宇宙の終わり について。もし膨張が止まったら、その後収縮が始まり、やがて潰れる。これを 「ビッグクランチ」 という。ただこれは宇宙の膨張が減速するという仮定の基に考えられていた。実際は先述の通り、膨張は加速している。膨張速度が無限大に達した時には 「ビッグリップ」(「rip」は引き裂く」の意) が起きる。銀河系も星もばらばらになって分子や原子になり、さらにそれらも素粒子になる。

・私たちの身体は超新星爆発の星くずでできている。 中途半端な紹介になってしまった。よくわからなかった 第3章、第4章 についてはほとんど触れられなかった。ということで、本書は、文系の私にはわからないところも随分多かったが、読んでいる間はずっとわくわくしていた。妙な 「高揚感」 みたいなものがあった。

たぶん昔から、大風呂敷の話が好きだった。それが現在の日常に関係あろうがなかろうが、役に立とうがそうでなかろうが、広い見晴らしのいい風景や視野が開けるだけで何となく気分がいい。穏やかな気分になれる。

読み終えて改めて思ったのは、私たちの生存は 「奇跡」的 な確率の積み重ねによって初めて叶えられているということである。

では、次回、 DEGUTIさん 、お願いします。 (T・KOBAYASI・2021・01・15)

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

追記

ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID

をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 森山徹「ダンゴムシに心… 2024.07.02

-

週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホ… 2024.06.04

-

週刊 読書案内 小島渉「カブトムシの謎… 2023.10.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.