PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(103)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(107)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(24)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(29)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

週刊 読書案内 村上春樹 柴田元幸「翻訳夜話2 サリンジャー戦記」(文春新書)

コメント新着

キーワードサーチ

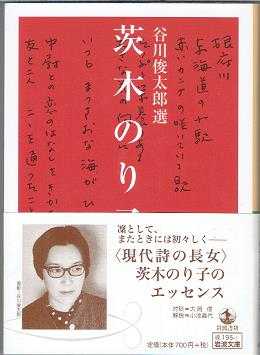

さて、 谷川俊太郎 が選んだ 「茨木のり子詩集」(岩波文庫) の 案内(その2) の登場人物は、詩人の 小池昌代 です。

ぼくがこの詩集を久しぶりに手に取った理由は、 小池昌代さん が解説を書いていらっしゃるということを思い出したからです。

で、やっぱり、こここでは詩集の巻末に収められた 「水音たかく ― 解説に代えて」 をちょっと紹介するのがいいでしょうね。

小池昌代さん の、 茨木のり子の詩 の解説はこんなふうにはじめられています。

茨木のり子の詩を読むのに、構えはいらない。そこに差し出された作品を、素手て受け取り、素直に読んでみるに限る。意味不明な部分はない。とても清明な日本語で書かれている。ときには明快すぎ、謎がなさすぎると、不満を覚える人もいるかもしれない。けれど、この詩人の詩が威力を発揮するのは、おそらく、読み終えたのち、しばらくたってから。言葉が途絶えたところから、この詩人の「詩」は、新たにはじまる。遅れて広がる感慨があり、それは読後すぐのこともあれば、何十年か先に届く場合もあるだろう。(P361) で、彼女の 茨木のり子 体験、 出会い はこんなふうに書かれています。

私が最初に出会ったのは、 「汲む ― Y・Yに ―」 という詩だ。読んで泣いた。本書には収録されていないので、数行を拾って紹介してみたい。詩は次のようにはじまる。

大人になるとというのは

すれっからしになることだと

思い込んでいた少女の頃

立居振舞の美しい

発音の正確な

素敵な女のひとと会いました

その素敵なひとは、初々しさが大切なの、と言い、人の 「堕落」 について語る。そこから 「私」 が拾ったのは次のようなことだ。

大人になってもどぎまぎしたっていいんだな

ぎこちない挨拶 醜く赤くなる

失語症 なめらかでないしぐさ

子供の悪態にさえ傷ついてしまう

頼りない生牡蠣のような感受性

わたしは自分のことが書かれていると思った。赤面恐怖であがり症、思春期はとうにすぎていたにもかかわらず、自意識過剰でがっちがち。私にとって、若さというのは地獄だった。

しかし詩の要は、もう少し先にある。次の三行を、密かに心に刻んだ人は案外多いのではないだろうか。

あらゆる仕事

すべてのいい仕事の核には

震える弱いアンテナがかくされている きっと・・・・

今、十分に大人になってみると、弱さに安住するのは恥ずかしいと思うし、 「堕落」 せずに生きていくことなんて出来るのかとも思う。でもその上で、この三行には真実があるとわたしは思う。わたし自身が成熟していくのに、力を貸してくれたと思う言葉である。

(P362~P364)

教室で、十代の後半に差し掛かった少年や少女たちに、人が 「文学」

、たとえば 「詩」

と出会うということが、どんな体験なのか伝えたいと思い続けて30数年暮らしました。今、この文章を読み返しながら、こんなふうに語ることの難しさが、やはり浮かんできます。

この後は解説です。せっかくですから、 その1

で案内した 詩集「歳月」

についての解説から引用します。

引用部分は 茨木のり子

が 49歳

のとき、25年間連れ添った 「夫」

を肝臓がんで失った経緯、加えて、その後書きためられていた作品が

「一種のラブレターのようなものなので、ちょっと照れくさい」

と生前には公表されなかった事情が記され、それらの詩編が Y と書かれたクラフトボックスの中に清書されて入っていたことが 茨木のり子 の死後に発見されたことに触れた後、この詩集に収められている 「月の光」 という詩を引いて語っているところです。

ある夏の

ひなびた温泉で

湯上りのうたたねのあなたに

皓皓の満月 冴えわたり

ものみな水底のような静けさ

月の光を浴びて眠ってはいけない

不吉である

どこの言い伝えだったろうか

なにで読んだのだったろうか

ふいに頭をよぎったけれど

ずらすこともせず

戸をしめることも

顔を覆うこともしなかった

ただ ゆっくりと眠らせてあげたくて

あれがいけなかったのかしら

いまも

目に浮かぶ

蒼白の光を浴びて

眠っていた

あなたの鼻梁

頬

浴衣

素足

月の光に照らされて眠っている 「夫」 は、すでにもう、死んでしまっているように、しんとしている。うたたねからやがて目覚めるとわかっていても、読者のほうには、 「死」 に触ったという感触がしめやかに渡される。詩の言葉が、すべて消えてしまったあとに残るのは、月の光を浴び横たわっている、一人の男の姿である。月光という詩の神に、彼は捧げられた生贄のようだ。茨木は詩の中で自責の念にかられている。 (P372~374)

谷川俊太郎

が 「成就」

という言葉で評した、 茨木のり子

がたどり着いた文学的な境地を、 小池昌代

は 「自責」

という言葉で表そうとしているのではないかというのが、ぼくの感想です。もちろん 「文学」

に対する 「自責」

ですね。

小池さん

はスクラップブックに残されていた 「詩」

と題された作品を引いて、解説を終えています。

詩人の仕事は溶けてしまうのだ

民族の血のなかに

これを発見したのはだれ?などと問われもせず

人々の感受性そのものとなって

息づき流れてゆく

私の耳には聞こえてくる。 茨木のり子 の詩の言葉が、ときにはさびしい笛の音で、ときにはひときは清い水音をたてて、私たちの血のなかに、ひっそりと流れていくのが。 (P384)

実は、 小池さん

の解説は丁寧でとても面白いのですが、そこをお伝えすることがうまくできていません。まあ、しかし、一度手に取ってお読みいただくのがよいかということで 「案内」

を終わります。

-

週刊 読書案内 谷川俊太郎「みみをすま… 2024.05.15

-

週刊 読書案内 谷川俊太郎・下田昌克「… 2023.05.24

-

週刊「ジージの絵本」谷川俊太郎・文 白… 2022.05.26