PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(25)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 徘徊日記 2024年6月10日(月)「ジャカランダってご存知ですか?」和田岬あたり

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

ベランダだより 2024年6月14日(金)「メタモルフォーゼ! アゲハが巣立っています!」 ベランダあたり

週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

100days100bookcovers no63 63日目

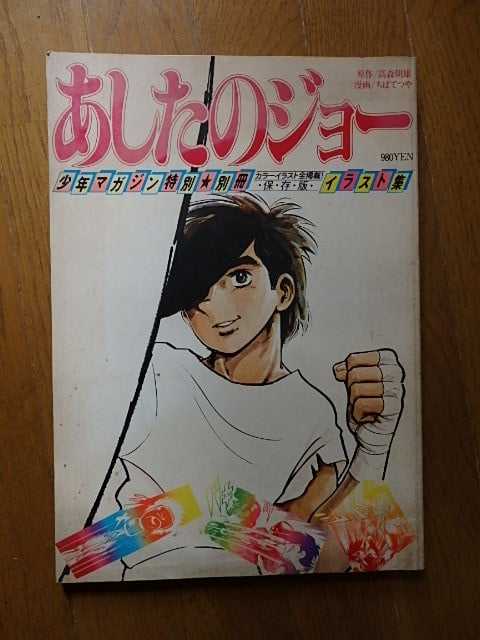

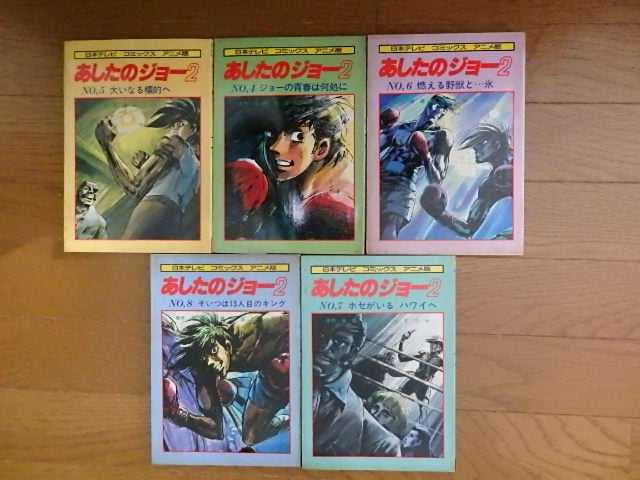

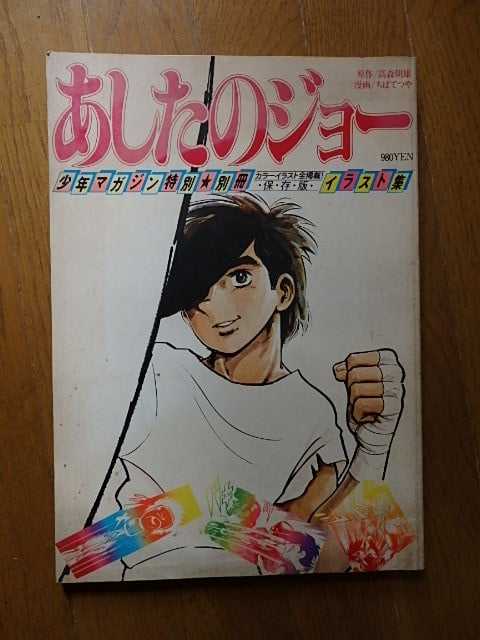

原作 高森朝雄 ちばてつや『あしたのジョー』発行 日本テレビ 発売 読売新聞社 全11巻 SODEOKAさん

が採り上げた 萩尾望都

の 『ボーの一族』

は、少女マンガに疎い私でも、漫画家も作品もその名前は知っていたし、主人公が吸血鬼だということも「聞いたことがある」という程度には知っていた。

SODEOKAさん

が採り上げた 萩尾望都

の 『ボーの一族』

は、少女マンガに疎い私でも、漫画家も作品もその名前は知っていたし、主人公が吸血鬼だということも「聞いたことがある」という程度には知っていた。

ただ、実際に読んだことはなかったので、今回の記事で大まかな展開や主要な登場人物は初めて知ることになった。

その後、次につながる手がかりをあれこれ考えてみた。

「ポー」・「エドガー」 から誰もが思う 「エドガー・アラン・ポー」 は、でもまともに読んだ記憶がない。吸血鬼、バンパイア関連でも、映像作品ではなく書物で思い浮かぶものがない。

で、ふと思いついたのが、 『ポーの一族』 の 「永遠に大きくならない子ども」 という設定。ある条件下の 「消滅」 以外では、 「少年」 のまま永遠の生を得るということ。

作品を実際に読んでいないので、ここから先は私の勝手な解釈になるが、つまり彼ら、というかエドガーは、「大人」への「成熟」を禁じられたまま「永遠」を生きることを条件づけられている。

「成長」すらしないのか、自死は可能なのかどうかはわからないけれど、これはある見方においては「地獄」を生きるというふうにも考えられる。

永遠の「少年性」というところまで考えて、ふと思いついたのが今回選んだ作品だった。

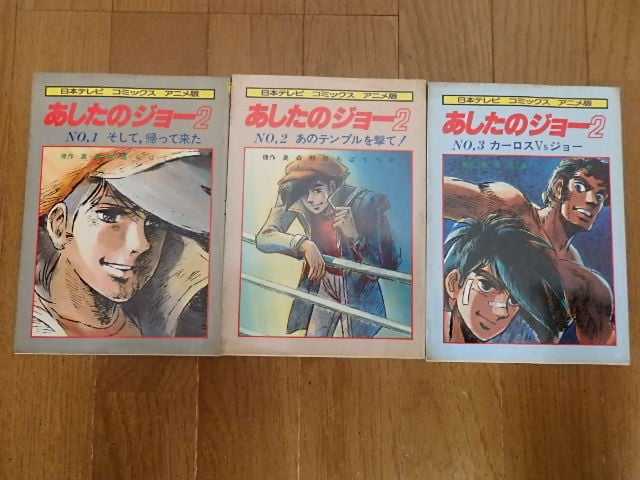

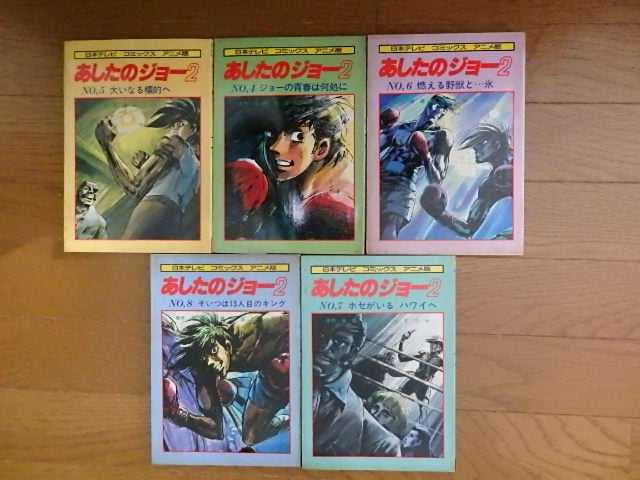

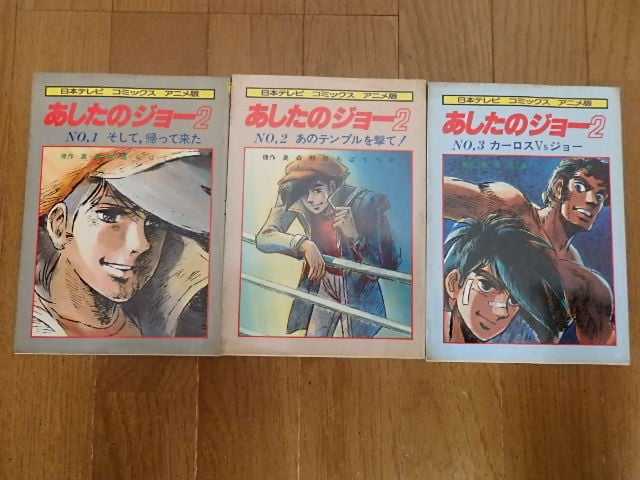

『あしたのジョー2』日本テレビ コミックス アニメ版 原作 高森朝雄 ちばてつや 発行 日本テレビ 発売 読売新聞社 全11巻 『ポーの一族』

が 「少女マンガの古典」

なら 『あしたのジョー』

は 「少年マンガの古典」

である。

『ポーの一族』

が 「少女マンガの古典」

なら 『あしたのジョー』

は 「少年マンガの古典」

である。

ただ、上に挙げた書名その他には幾許かの説明が必要だろう。

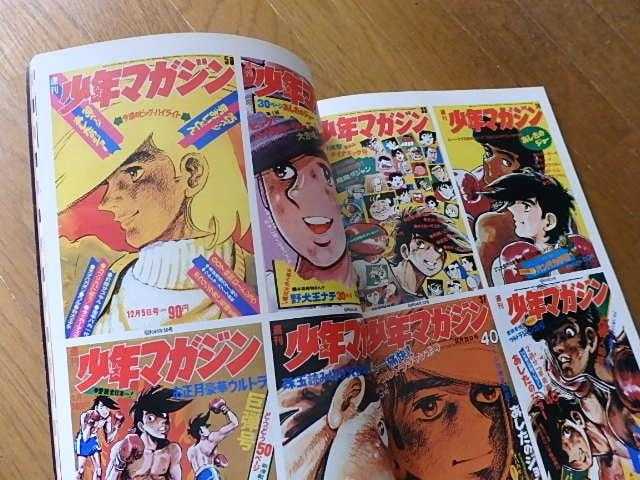

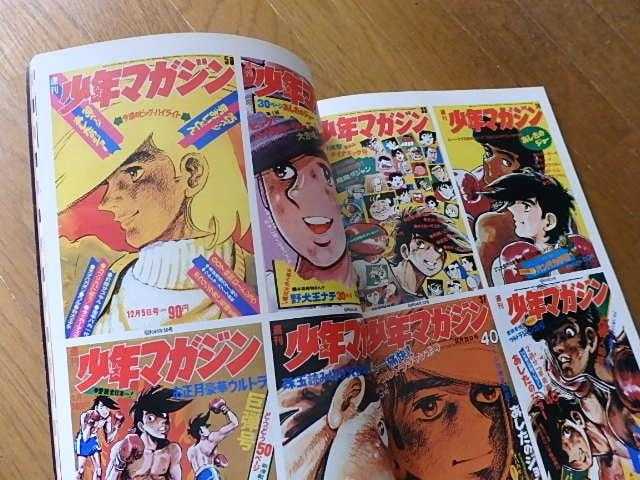

『あしたのジョー』

が、 「週刊少年マガジン」

誌上で世に出たのが 1967年暮

、 1973年5月13日号

まで連載された。

『あしたのジョー』

が、 「週刊少年マガジン」

誌上で世に出たのが 1967年暮

、 1973年5月13日号

まで連載された。

原作者・ 高森朝雄 は 梶原一騎 の別名で、梶原一騎の本名 高森朝樹 に由来する。梶原は、同時期に同じ週刊少年マガジンに連載されていた 「巨人の星」(連載は1966-1971) の原作者でもあり、あえて別名義を使ったらしい。タイトルは原作者が 井上靖 の 『あした来る人』 から採ったとのこと。

最初のTVアニメは、フジテレビ系で1970年4月から1971年9月。79話。ただ原作の途中まで、 カーロス・リベラ

と戦うところまでしか描かれない。

最初のTVアニメは、フジテレビ系で1970年4月から1971年9月。79話。ただ原作の途中まで、 カーロス・リベラ

と戦うところまでしか描かれない。

あおい輝彦

が主人公・ 矢吹丈の声

を、 藤岡重慶

が丈のトレーナーでありジムの会長 丹下段平の声

を演じる。以後、実写版は別のして、アニメでは劇場版や 「2」

でも、ほかのキャラクターの声は変わってもこの二人だけは変わらなかった。

あおい輝彦

が主人公・ 矢吹丈の声

を、 藤岡重慶

が丈のトレーナーでありジムの会長 丹下段平の声

を演じる。以後、実写版は別のして、アニメでは劇場版や 「2」

でも、ほかのキャラクターの声は変わってもこの二人だけは変わらなかった。

このあたりの情報は概ね、Wikiを参照しているが、そのWikiによるとTVアニメには原作にないオリジナルキャラクターやオリジナルストーリーが挿入されている。むろん反対に、原作を省略した部分も多いだろう。 二度目のTVアニメは、 「あしたのジョー2」

として 1980年10月から1981年8月

まで。日本テレビ系で放映された。 全47話

。

二度目のTVアニメは、 「あしたのジョー2」

として 1980年10月から1981年8月

まで。日本テレビ系で放映された。 全47話

。

前のTVアニメの続編で、 力石徹 との対戦後から始まり、 カーロス・リベラ との出会い以降、原作の最後までが描かれるが、ここでも原作からの省略や、オリジナルキャラクター、オリジナルストーリーが前作以上に含まれている。 監督・演出 は前作に続いて 出崎統 。

主題歌

は、 作詞/作曲

が 荒木一郎

。歌は、25話までは おぼたけし

、26話以降が 荒木一郎

自身。中でも26話以降のオープニングテーマだった 「MIDNIGHT BLUES」

はいい曲だ。

主題歌

は、 作詞/作曲

が 荒木一郎

。歌は、25話までは おぼたけし

、26話以降が 荒木一郎

自身。中でも26話以降のオープニングテーマだった 「MIDNIGHT BLUES」

はいい曲だ。

「あしたのジョー」 の 主題歌 といえば、前作の 尾藤イサオ の歌がすぐ思い浮かぶわけだが、今聴くと随分重くて暑苦しく、あまり印象はよくない。この 荒木一郎の主題歌 のほうがずっといい。

長くなった。 つまり手許にある 『あしたのジョー2』

は、上述の通り、この日本テレビ系放映のTVアニメを書籍化したものなのである。

つまり手許にある 『あしたのジョー2』

は、上述の通り、この日本テレビ系放映のTVアニメを書籍化したものなのである。

これを手に入れたときのことは今でも覚えていて、高田馬場のBIG BOXの前で開催されていた古書販売会場でだった。何年前だったかまではわからないが、今は高田馬場に出向くことがすっかりなくなったことから考えると、たぶん東西線の落合(あるいは西武新宿線の新井薬師)の近くに住んでいたときではないだろうか。35年くらい前か。でも 11巻 を全部自分で持って帰ったんだろうか。重かっただろうに。

漫画の単行本は 「ちばてつや漫画文庫」 として講談社から出た 『あしたのジョー⑳』 、つまり最終巻だけが手許にある。 前述のTVアニメの2つのシリーズは観ていた記憶はあるが、単行本を最初から最後まで読んだかと言われると心もとない。でも単行本をまったく読んでいないこともないだろう。 「マガジン」

連載中に読んでいた可能性は高くない。

前述のTVアニメの2つのシリーズは観ていた記憶はあるが、単行本を最初から最後まで読んだかと言われると心もとない。でも単行本をまったく読んでいないこともないだろう。 「マガジン」

連載中に読んでいた可能性は高くない。

丈

が鑑別所や少年院で過ごす日々、 力石

と出会ったり、 丹下段平

からのはがきによって 「あしたのためにその1」

等を習得したりするのを読んでいた記憶は薄っすらある。

丈

が鑑別所や少年院で過ごす日々、 力石

と出会ったり、 丹下段平

からのはがきによって 「あしたのためにその1」

等を習得したりするのを読んでいた記憶は薄っすらある。

でも、もし単行本を買って手許に置いていたのならきっと処分しないんじゃないかと思う。そのあたりはよくわからない。もしかしたら別の場所ですべてではなく一定の部分だけを読んだのかもしれない。

今回記事にするに当たって手許にあるものは再度、全部目を通した。

今回記事にするに当たって手許にあるものは再度、全部目を通した。

『あしたのジョー』 のストーリーは、前半の、 力石徹 との対決とその死を一つの頂点として、後半は、 丈 が 力石の死 から立ち直り、何人かのボクサーとの対戦を経て 「成長」 していく様を描く。

丈 の 「野生」 を呼び覚ました カーロス・リベラ 、壮絶な体験を持つ氷のように冷徹な東洋チャンピオン 金竜飛 、 丈 以上の文字通りの野生児 ハリマオ 、そして最後に完璧なチャンピオンである ホセ・メンドーサ 。

「ドラマ」 の脇役にも、 丹下段平 はむろん(脇役とはもはや言えない)、鑑別所からの長い付き合いになる 西寛一(マンモス西) 、大富豪の令嬢 白木葉子 、ライバルたちとしても先に挙げた以外にも ウルフ金串 や タイガー尾崎 、等々。さらにドヤ街の子どもたち、 丈 に淡い恋愛感情を抱く 林紀子(「林屋」の紀ちゃん、後に西寛一と結婚) も。みな欠かせないキャラクターである。

一通り目を通して思ったのは、以前 DEGUTIさん

が採り上げた クラーク

のSF作品風にいうなら、 『あしたのジョー』

は 『少年期の終り』

までを描いた作品だということだ。

一通り目を通して思ったのは、以前 DEGUTIさん

が採り上げた クラーク

のSF作品風にいうなら、 『あしたのジョー』

は 『少年期の終り』

までを描いた作品だということだ。

矢吹丈 という15歳ほどのまだ子どもっぽい顔立ちの少年が、様々な経験と出会いと壮絶な戦いを経て青年から大人へと 「成長」 していく一種の 「ビルドゥングスロマン」 である。

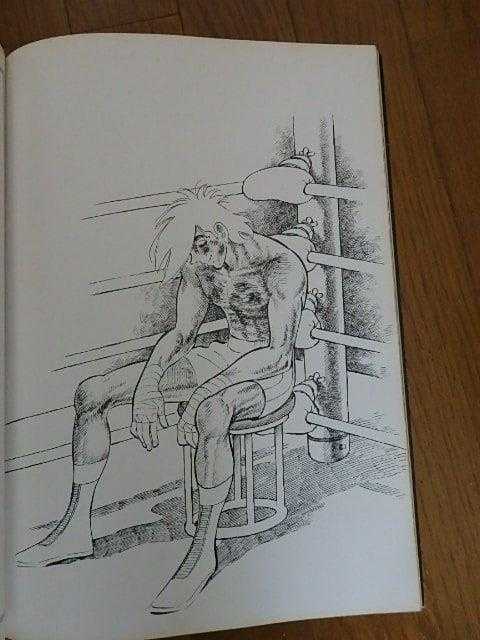

ホセ

との壮絶な打ち合いの末試合を終えた 丈

が

ホセ

との壮絶な打ち合いの末試合を終えた 丈

が

どちらにしろ、 矢吹丈

の、推定 15歳

ほどから 21-22歳

に至る 「少年期」

はここで幕を閉じた。その 「少年期」

の物語に付けられたタイトルが 『あしたのジョー』

であったということだ。

どちらにしろ、 矢吹丈

の、推定 15歳

ほどから 21-22歳

に至る 「少年期」

はここで幕を閉じた。その 「少年期」

の物語に付けられたタイトルが 『あしたのジョー』

であったということだ。

そして 「少年」 を生きた 丈 は、皮肉なことに 「あした」 などまるで存在しないかのようにその瞬間に自らを燃焼しつくすことを目指した。 「大人」 には決してできないことだ。いや、 「大人」 ならそうするべきではないのだ。だからこそ 少年・矢吹丈 は自身たり得た。そして願い通り 「まっ白」 になってみせた。

丈 は、 力石 や ウルフ金串 、 金竜飛 等々、間接的に死に至らしめたり、再起不能にさせたりとそのハードパンチャーぶりが印象に残るが、今回漫画を読んで、実はそれ以上に、死ぬほど 「打たれ強い」 ことのほうがさらに印象的だった。意外だった。それによって 金竜飛 や ホセ・メンドーサ を呆れさせ狂わせたほど。

しかしそれも今この瞬間に自らを燃焼するための必然だと考えれば腑に落ちる。それによって「パンチドランカー」症状が自らを蝕んでいったとしても。 丈 にとってはそんなことは問題ではなかった。

しかし 丈 は何と戦っていたのだろう?

自分自身と、自らの孤独と、自身の境遇と、そして世界と。みな正しい。 丈 ほどではないにしろ、私たちも日々「戦って」いるのだから。

たぶん問題の立て方が悪いのだ。

丈 は、自らを燃焼させるためにどうして 「戦い」 を選んだのか、というべきか。

『あしたのジョー 2』NO.10(10巻) の中に 丈 が 「相手に対してせいいっぱいになれるってことそれだけが、『どれほど貴重なことなのか』ってことを教えてくれたのが・・・・・・力石 おめえだったんだよ・・・・・・」 としみじみ思う場面がある。

丈 にとってはおそらく 「戦う」 ことが、対象や相手に真摯に向かい合う、対峙することを意味した。それが 「コミュニケーション」の方法 だった。

言い換えれば、 丈 にとって 「戦う」 ことは生きることと同義だった。

そのせいか、ボクサーになってからの 丈 は「ボクサー」でないときは、驚くほど静かで穏やかだった。

「戦う」ことが生きる術になったその所以は、おそらく 丈 の出生や生い立ちと深く関わるはずだ。

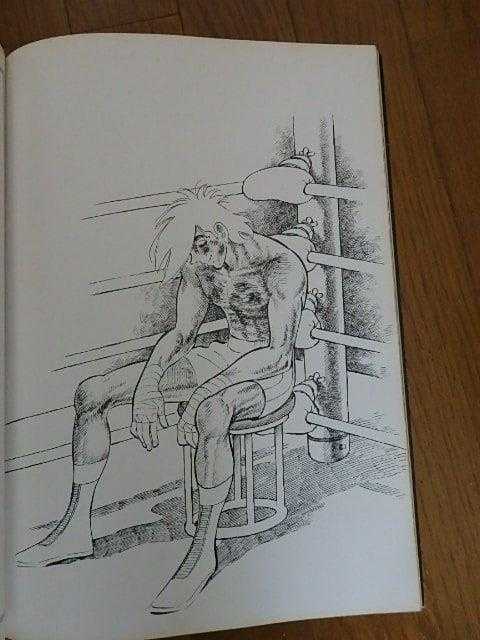

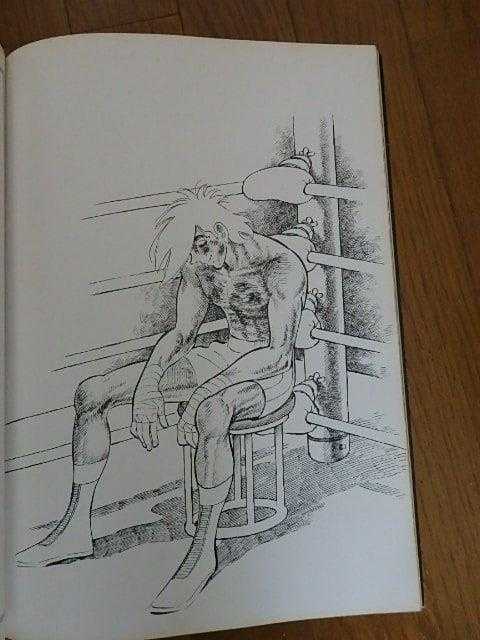

TVアニメの 『あしたのジョー 2』 のラストシーンでは、 丈 がコーナーで椅子に腰掛けて目を閉じている場面に、夕陽を背に、丈らしい人影が歩くシーンが短く挟み込まれる(そう指摘されている記事を読んでYouTubeで確認)。

丈 は「少年期」を終え、次のステップを踏み出すべく旅に出たのかもしれない。

実際、 NO.11 (11巻最終巻)で、 ホセ との試合前に 紀子 と 丈 が、 ホセ との試合が終わったら「旅」に出る可能性について言及している場面がある。

紀子 が、試合が終わったら、 丈 が旅に出るんじゃないかと言ったことに 丈 は 「そいつぁいいな」 と言いながら 「今度旅に出たらもう戻ってこないんじゃないか 」と心配する 紀子 に 「帰ってくるよ俺は」 と即答する。それは 丈 の中に 「この泪橋」 が 「どっしりともう腰をおろしちまってる」 からだと答える。

「帰ってくるさ ほんとだ紀ちゃん」

(このシークエンスが丈がホセと壮絶な戦いの最中に紀子の回想として登場するところは極めて映画的。このシークエンスに限らず、この『あしたのジョー2』の作画や構成はかなり映像的映画的なタッチになっている)

いずれにしろ、終焉の後、丈は旅立った。それでいいのだろう。

では、 DEGUTIさん 、次をお願いします。 2021・03・10・T・KOBAYASI

追記2024・04・01

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

原作 高森朝雄 ちばてつや『あしたのジョー』発行 日本テレビ 発売 読売新聞社 全11巻

ただ、実際に読んだことはなかったので、今回の記事で大まかな展開や主要な登場人物は初めて知ることになった。

その後、次につながる手がかりをあれこれ考えてみた。

「ポー」・「エドガー」 から誰もが思う 「エドガー・アラン・ポー」 は、でもまともに読んだ記憶がない。吸血鬼、バンパイア関連でも、映像作品ではなく書物で思い浮かぶものがない。

で、ふと思いついたのが、 『ポーの一族』 の 「永遠に大きくならない子ども」 という設定。ある条件下の 「消滅」 以外では、 「少年」 のまま永遠の生を得るということ。

作品を実際に読んでいないので、ここから先は私の勝手な解釈になるが、つまり彼ら、というかエドガーは、「大人」への「成熟」を禁じられたまま「永遠」を生きることを条件づけられている。

「成長」すらしないのか、自死は可能なのかどうかはわからないけれど、これはある見方においては「地獄」を生きるというふうにも考えられる。

永遠の「少年性」というところまで考えて、ふと思いついたのが今回選んだ作品だった。

『あしたのジョー2』日本テレビ コミックス アニメ版 原作 高森朝雄 ちばてつや 発行 日本テレビ 発売 読売新聞社 全11巻

『ポーの一族』

が 「少女マンガの古典」

なら 『あしたのジョー』

は 「少年マンガの古典」

である。

『ポーの一族』

が 「少女マンガの古典」

なら 『あしたのジョー』

は 「少年マンガの古典」

である。

ただ、上に挙げた書名その他には幾許かの説明が必要だろう。

原作者・ 高森朝雄 は 梶原一騎 の別名で、梶原一騎の本名 高森朝樹 に由来する。梶原は、同時期に同じ週刊少年マガジンに連載されていた 「巨人の星」(連載は1966-1971) の原作者でもあり、あえて別名義を使ったらしい。タイトルは原作者が 井上靖 の 『あした来る人』 から採ったとのこと。

主題歌

は、 作詞・寺山修司、歌は尾藤イサオ

。

監督、演出

は 出崎統

。

このあたりの情報は概ね、Wikiを参照しているが、そのWikiによるとTVアニメには原作にないオリジナルキャラクターやオリジナルストーリーが挿入されている。むろん反対に、原作を省略した部分も多いだろう。

前のTVアニメの続編で、 力石徹 との対戦後から始まり、 カーロス・リベラ との出会い以降、原作の最後までが描かれるが、ここでも原作からの省略や、オリジナルキャラクター、オリジナルストーリーが前作以上に含まれている。 監督・演出 は前作に続いて 出崎統 。

「あしたのジョー」 の 主題歌 といえば、前作の 尾藤イサオ の歌がすぐ思い浮かぶわけだが、今聴くと随分重くて暑苦しく、あまり印象はよくない。この 荒木一郎の主題歌 のほうがずっといい。

長くなった。

これを手に入れたときのことは今でも覚えていて、高田馬場のBIG BOXの前で開催されていた古書販売会場でだった。何年前だったかまではわからないが、今は高田馬場に出向くことがすっかりなくなったことから考えると、たぶん東西線の落合(あるいは西武新宿線の新井薬師)の近くに住んでいたときではないだろうか。35年くらい前か。でも 11巻 を全部自分で持って帰ったんだろうか。重かっただろうに。

漫画の単行本は 「ちばてつや漫画文庫」 として講談社から出た 『あしたのジョー⑳』 、つまり最終巻だけが手許にある。

でも、もし単行本を買って手許に置いていたのならきっと処分しないんじゃないかと思う。そのあたりはよくわからない。もしかしたら別の場所ですべてではなく一定の部分だけを読んだのかもしれない。

『あしたのジョー』 のストーリーは、前半の、 力石徹 との対決とその死を一つの頂点として、後半は、 丈 が 力石の死 から立ち直り、何人かのボクサーとの対戦を経て 「成長」 していく様を描く。

丈 の 「野生」 を呼び覚ました カーロス・リベラ 、壮絶な体験を持つ氷のように冷徹な東洋チャンピオン 金竜飛 、 丈 以上の文字通りの野生児 ハリマオ 、そして最後に完璧なチャンピオンである ホセ・メンドーサ 。

「ドラマ」 の脇役にも、 丹下段平 はむろん(脇役とはもはや言えない)、鑑別所からの長い付き合いになる 西寛一(マンモス西) 、大富豪の令嬢 白木葉子 、ライバルたちとしても先に挙げた以外にも ウルフ金串 や タイガー尾崎 、等々。さらにドヤ街の子どもたち、 丈 に淡い恋愛感情を抱く 林紀子(「林屋」の紀ちゃん、後に西寛一と結婚) も。みな欠かせないキャラクターである。

矢吹丈 という15歳ほどのまだ子どもっぽい顔立ちの少年が、様々な経験と出会いと壮絶な戦いを経て青年から大人へと 「成長」 していく一種の 「ビルドゥングスロマン」 である。

「燃えたよ・・・・まっ白に・・・・燃えつきた・・・・まっ白な灰に・・・・・・・・」(「ちばてつや漫画文庫」『あしたのジョー⑳』) と胸の内でつぶやき、 段平 に外してもらったグラブを、試合直前に 「愛の告白」 を受けた 白木葉子 にもらってほしいと差し出し、 ホセ の判定勝ちを告げるアナウンスを聴いた後、目を閉じて口元に静かに微笑みを浮かべた、あのラストシーンで 丈 が死んでしまったのかどうかはさしたる問題ではない。

そして 「少年」 を生きた 丈 は、皮肉なことに 「あした」 などまるで存在しないかのようにその瞬間に自らを燃焼しつくすことを目指した。 「大人」 には決してできないことだ。いや、 「大人」 ならそうするべきではないのだ。だからこそ 少年・矢吹丈 は自身たり得た。そして願い通り 「まっ白」 になってみせた。

丈 は、 力石 や ウルフ金串 、 金竜飛 等々、間接的に死に至らしめたり、再起不能にさせたりとそのハードパンチャーぶりが印象に残るが、今回漫画を読んで、実はそれ以上に、死ぬほど 「打たれ強い」 ことのほうがさらに印象的だった。意外だった。それによって 金竜飛 や ホセ・メンドーサ を呆れさせ狂わせたほど。

しかしそれも今この瞬間に自らを燃焼するための必然だと考えれば腑に落ちる。それによって「パンチドランカー」症状が自らを蝕んでいったとしても。 丈 にとってはそんなことは問題ではなかった。

しかし 丈 は何と戦っていたのだろう?

自分自身と、自らの孤独と、自身の境遇と、そして世界と。みな正しい。 丈 ほどではないにしろ、私たちも日々「戦って」いるのだから。

たぶん問題の立て方が悪いのだ。

丈 は、自らを燃焼させるためにどうして 「戦い」 を選んだのか、というべきか。

『あしたのジョー 2』NO.10(10巻) の中に 丈 が 「相手に対してせいいっぱいになれるってことそれだけが、『どれほど貴重なことなのか』ってことを教えてくれたのが・・・・・・力石 おめえだったんだよ・・・・・・」 としみじみ思う場面がある。

丈 にとってはおそらく 「戦う」 ことが、対象や相手に真摯に向かい合う、対峙することを意味した。それが 「コミュニケーション」の方法 だった。

言い換えれば、 丈 にとって 「戦う」 ことは生きることと同義だった。

そのせいか、ボクサーになってからの 丈 は「ボクサー」でないときは、驚くほど静かで穏やかだった。

「戦う」ことが生きる術になったその所以は、おそらく 丈 の出生や生い立ちと深く関わるはずだ。

TVアニメの 『あしたのジョー 2』 のラストシーンでは、 丈 がコーナーで椅子に腰掛けて目を閉じている場面に、夕陽を背に、丈らしい人影が歩くシーンが短く挟み込まれる(そう指摘されている記事を読んでYouTubeで確認)。

丈 は「少年期」を終え、次のステップを踏み出すべく旅に出たのかもしれない。

実際、 NO.11 (11巻最終巻)で、 ホセ との試合前に 紀子 と 丈 が、 ホセ との試合が終わったら「旅」に出る可能性について言及している場面がある。

紀子 が、試合が終わったら、 丈 が旅に出るんじゃないかと言ったことに 丈 は 「そいつぁいいな」 と言いながら 「今度旅に出たらもう戻ってこないんじゃないか 」と心配する 紀子 に 「帰ってくるよ俺は」 と即答する。それは 丈 の中に 「この泪橋」 が 「どっしりともう腰をおろしちまってる」 からだと答える。

「帰ってくるさ ほんとだ紀ちゃん」

(このシークエンスが丈がホセと壮絶な戦いの最中に紀子の回想として登場するところは極めて映画的。このシークエンスに限らず、この『あしたのジョー2』の作画や構成はかなり映像的映画的なタッチになっている)

いずれにしろ、終焉の後、丈は旅立った。それでいいのだろう。

では、 DEGUTIさん 、次をお願いします。 2021・03・10・T・KOBAYASI

追記2024・04・01

100days100bookcoversChallenge の投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目)) (61日目~70日目) (71日目~80日目) という形でまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。

追記

ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID

をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」] カテゴリの最新記事

-

週刊 マンガ便 ちばてつや「ひねもすの… 2022.12.15

-

週刊 マンガ便 ちばてつや「ちばてつや… 2021.05.28

-

週刊 マンガ便 ちばあきお「ちばあきお… 2021.05.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.