PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(80)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(99)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(15)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(17)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(68)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(33)ベランダだより

(133)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(26)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(9)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(10)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(36)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(81)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(1)映画 インド・ネパール・ブータンあたりの監督

(0) ジェームズ・ホーズ「ONE LIFE」キノシネマ神戸国際no10

アレクサンダー・ペイン「ホールドオーバーズ」シネリーブル神戸no252

週刊 読書案内 勢古浩爾「ぼくが真実を口にすると 吉本隆明88語」(ちくま文庫)

徘徊日記 2024年6月10日(月)「森林植物園のアジサイ」六甲山あたり

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 72」(集英社)

カルロス・サウラ「壁は語る」元町映画館no247

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

アレクサンダー・ペイン「ホールドオーバーズ」シネリーブル神戸no252

週刊 読書案内 勢古浩爾「ぼくが真実を口にすると 吉本隆明88語」(ちくま文庫)

徘徊日記 2024年6月10日(月)「森林植物園のアジサイ」六甲山あたり

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 72」(集英社)

カルロス・サウラ「壁は語る」元町映画館no247

週刊 マンガ便 小林まこと「JJM女子柔道部物語 社会人編01」(EVENING KC 講談社)

瀬田なつき「違国日記」シネリーブル神戸no251

徘徊日記 2024年6月18日「あるじなき庭にアジサイです。」芦屋・朝日ヶ丘あたり

週刊 読書案内 勢古浩爾「定年後に見たい映画130本」(平凡社新書)

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

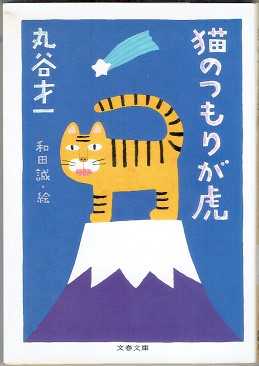

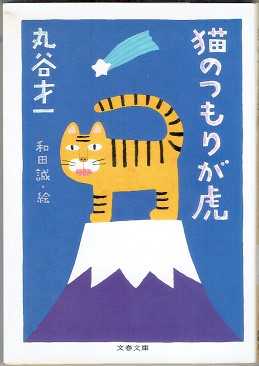

丸谷才一「猫のつもりが虎」(文春文庫)

表紙の絵が、なかなかいいとお思いになりませんか? 丸谷才一

のエッセイ集、 「猫のつもりが虎」(文春文庫)

ですが、もともとは 「ジャパン・アヴェニュー」

という、どこかの会社の広告誌に連載されていたエッセイを、 マガジンハウス

が 2004年

に書籍化した本で、 文春文庫

になったのは 2009年

ですね。

表紙の絵が、なかなかいいとお思いになりませんか? 丸谷才一

のエッセイ集、 「猫のつもりが虎」(文春文庫)

ですが、もともとは 「ジャパン・アヴェニュー」

という、どこかの会社の広告誌に連載されていたエッセイを、 マガジンハウス

が 2004年

に書籍化した本で、 文春文庫

になったのは 2009年

ですね。

表紙をご覧になれば、すぐにお気づきだと思いますが、1章で1話、章ごとに 和田誠のイラスト の表紙絵と挿絵があって、400字の原稿用紙にして 12枚程度 、5000字弱の一話完結のエッセイが、全部で 18作 収められています。イラスト一つに原稿用紙6枚という釣り合いのようですが、これが、某所のお供にぴったりなんですね(笑)。

で、表紙は、本書の前口上というか、 はじめに に当たるエッセイの挿絵です。

でも、まあ、お読みになれば慣れてしまうものです。試しに、最後に収められている 「日本デザイン論序説」 を引用してみますね。

「で、こっちが 鳥居 ですね」 としばし夢中ですね(笑)。

で、読んでいた本のほうでは、話が 家紋 から、社会全般に進んで結論に向かうようです。 単純と複雑 が対比して並べられます。笑えます。

でね、棲み分けられないデザインが一つあるんですね。なんだと思います?どっちか一つに決めなければならない場合ですね、困るのは。

で、最後のうんちくは 「日の丸」 です。

まあ、ボクは、 日の丸 を見ると、ちょっとうんざりするタイプなのですが、 金屏風からクリムトの例の絵 まで持ち出して語る 丸谷才一 の結論(?)には、ちょっと、笑いましたね。気になるでしょ。お暇な方にはピッタリの 「遊び時間」 になりますよ。

表紙をご覧になれば、すぐにお気づきだと思いますが、1章で1話、章ごとに 和田誠のイラスト の表紙絵と挿絵があって、400字の原稿用紙にして 12枚程度 、5000字弱の一話完結のエッセイが、全部で 18作 収められています。イラスト一つに原稿用紙6枚という釣り合いのようですが、これが、某所のお供にぴったりなんですね(笑)。

で、表紙は、本書の前口上というか、 はじめに に当たるエッセイの挿絵です。

虎を描いて猫に堕す、とおぼえてゐたけれど、本当は、虎を描いてお犬に類す、らしい。とにかく絵が下手なことの喩へ。でもそれなら、ネコを描いたのに虎に見えたら、これは名人なのか。やはり下手なんでせうね。今更いうのも気が引けますが、うまいものですね。こういうウィットというか、ユーモアというかが 丸谷エッセイ の持ち味ですが、一つだけ注意事項をあげれば、 旧仮名遣い なのです。英文学、ジェームス・ジョイスの研究あたりから出発した、結構、バタ臭い世界の人なのですが、 2012年に87歳で亡くなる まで、日本語表記に関しては、最後まで 旧仮名遣い、歴史的仮名遣い を貫いた人なのですね。まあ、そこを、めんどくさいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんね(笑)。

しかしわたしの友達に言はせると、江戸時代は日本に虎はゐなかつたから、圓山應擧の虎の絵は自分の家の飼猫を見て写生したにちがひないさうである。そのせいで、猛獣でありながらどこか優しい風情があつてよろしいとのことであつた。

本当かしら。

でも、まあ、お読みになれば慣れてしまうものです。試しに、最後に収められている 「日本デザイン論序説」 を引用してみますね。

和田誠さん とお話してゐて、わたしが、日本美には 単純美 と ゴチャゴチャ美 と二種類あるらしい、といふことを言つた。 まあ、ここまでが枕ですね。ここからのうんちくの展開が 丸谷才一 ですね。

その典型的なものは、能の舞台面の単純簡素と、歌舞伎のそれの複雑繚乱ですね。まるで違ふ。殊に対立が顕著なのは、能の橋かかりがすつきりしてゐるのに対して、歌舞伎の花道は役者(何人もの役者の場合もある)の向うに見物席があつて、そのまた向うに一段高く桟敷があつて、見物の女の人たちが着飾つてゐて、その上には桜の枝や赤い提燈と、じつににぎやかなことである。

すると 和田さん が、思ひがけないことを言ひだした。

その対立を最も極端な形で示すのは家紋だ、 といふのですね。一方には黒い丸を一つなんて、無愛想なくらゐあつけないものがある。他方には竹藪のなかに雀が二羽なんてものがある。さう言つたんです。

なるほど。いい着眼だなあ。

事典で調べてみますと、たとへば 井伊家 の 井筒 なんてのは井の字を太く書いたけ。まことにそつけない。 加藤家の一蛇目 は黒丸のまんなかが 抜いてある、ただそれだけ。 毛利家の一本矢羽 なんてのも、黒い輪のなかに黒く塗りつぶした矢羽が一つ。御存じ 島津家の十文字 は丸に十。黒い丸といふのは 黒田家のその名も黒餅 でした。 得意の展開です。まず単純な家紋が出てきましたから、当然、複雑な方は?と気になります。で、お好きな方は、ネット上に 「家紋一覧」 とかいうサイトがないか探し始めて、見つけ出します。

ああ、 一蛇目

って、こういうのだ。

とかなんとか寄り道しながら、次に進むとこんな感じです。

そしてこれに対するものは、まづ 伊達家の竹の丸に二羽雀 。二本の竹の輪のなかで雀たちも窮屈さうだし、笹の葉をたくさん描き添えなくちやならないからじつに厄介だ。 鳥居家の二本竹に宿り雀 といふのも面倒ですね。でも、こっちのほうが雀がのんびりしているか。 こうなると、 「こっちが 伊達 でしょう。」

「で、こっちが 鳥居 ですね」 としばし夢中ですね(笑)。

で、読んでいた本のほうでは、話が 家紋 から、社会全般に進んで結論に向かうようです。 単純と複雑 が対比して並べられます。笑えます。

伊勢神宮 対 日光東照宮 いろんな分野の デザイン に表れている、 単純と複雑 、棲み分けの妙ですね。 丸谷さん 、お暇ですね。でも、ナルホド、ナルホド、で、面白いでしょ。

小津安二郎の後期の映画に出てくる山の手の邸の室内 対 帰ってきた寅さんが訪ねる柴又の家の室内

日本橋榛原の封筒 対 三条新京極さくら井屋の封筒

五十円や八十円の普通の切手 対 日本画の名作を使った記念切手

「週刊朝日」「週刊文春」の表紙 対 女性週刊誌の表紙

でね、棲み分けられないデザインが一つあるんですね。なんだと思います?どっちか一つに決めなければならない場合ですね、困るのは。

で、最後のうんちくは 「日の丸」 です。

まあ、ボクは、 日の丸 を見ると、ちょっとうんざりするタイプなのですが、 金屏風からクリムトの例の絵 まで持ち出して語る 丸谷才一 の結論(?)には、ちょっと、笑いましたね。気になるでしょ。お暇な方にはピッタリの 「遊び時間」 になりますよ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 和田誠「わたくし大画報… 2024.04.11

-

週刊 読書案内 菅野昭正編「書物の達人… 2023.07.19

-

週刊 読書案内 丸谷才一・和田誠「女の… 2020.05.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.