-

1

スマホ買い替え(その1)~アイフォンにしようかと悩むも…

私はふだんスマホ2台を持ち歩いている。現在使っているのは、会社支給のアイフォンSE3 と私用のXperia1 PRO-iである。Xperiaは2年前に中古で購入したものだ。基本的に気に入っているのだが、バッテリに関しては、あまりアタリ個体でなかったのか、それとも私の使い方が雑だったのか、ここにきてかなり電池持ちが怪しくなってきた。AccuBatteryで計測すると、現在の残量はおおむね80%程度。通常ならもう少し使えそうではあるが、もともとこの機種(ベースはXperia1 III)、バッテリもちが非常に悪いことで悪名高かった。それがさらに弱ってきているとあって、今では日中のチャージがMUST。モバイルバッテリは手放せないし、帰宅して、スマホ本体とともにその都度モバイルバッテリを充電しなければならないのは地味に面倒である。加えて、ソニーのスマホって、正規店でバッテリを交換しようとすると、問答無用で初期化されてしまうということなのだ。(他ブランドもそうなのだろうか?)銀行アプリやSNSアプリ、各ショップの会員証やマイナポータルなど、有象無象のアプリをインストールしている現状では、初期化と聞くだけで気が遠くなりそうになる。そうして苦労してバッテリを交換したとしても、そもそもこの機種、アンドロイドOSやセキュリティアップデートの対象からすでに外れてしまっているので、あまり長く使いづけるものではない気もする。そんなこんなで、2年弱と少し早めのタイミングであるが、この機会に買い替えようという気になったのだ。最初に候補に考えたのは、Xperiaではなく、アイフォンだった。アイフォンの方が下取り価格が高いし、OSやセキュリティアップデートのサポート期間も長い。トランプ関税騒ぎのあおりを受けて、アイフォンが値上げされるのではないかとも危惧されている中、今がまさに買い時だろうと思ったのだ。Xperiaですっかり大画面に慣れてしまっているので、ラインアップから選ぶとすれば、大型画面のPro MaxかPlusだろう。最近はそれほどスマホのカメラに入れ込んでいないので、Proまではいらない。とすると、候補はiPhone16Plusの256GBあたりか、もしくは1世代前の15プラスでも十分かもしれない。そう考えて、渋谷のアップルストアに実機を見に行ったりもした。しかし、いろいろ考えた結果、今回もアイフォンは断念した。大きな理由は使っているアプリである。いくつかのアンドロイドで使いなじんだアプリのiOS版が存在しないのだ。他のアプリで代用することは可能だが、そこはやはり長年馴染んだものを使いたい。それらを使えないとなると、そもそも会社のアイフォンとともに、2台アイフォンを持ち歩こうちおうモチベーションがあまり湧いてこない。もうひとつは、Appleアカウントの問題。実は、我が家では、初期の導入時にカミさんとAppleIDを共有にした結果、現在なんとも捻じれた事態になっている。私の当初のID は、今はカミさん専用になっていて、私は仕事で別のAppleIDを使っている。しかし、AppleMusicについては、初期のIDで契約しているため、異なるAppleアカウントでログインしている私の業務用アイフォンやアイパッドでは、IDの異なるAppleMusicのライブラリを聴くことができない。だったら、私も初期のAppleIDでログインすればいいじゃないかと思われそうだが、そうすると今度はカミさんの大量の写真や動画まで共有することになってしまう。(このあたり回避する方法はありそうだが、ひとつ間違ってカミさんの写真をすべて削除したり上書きしてしまったら大事なので、あえて踏み込まないようにしている。)皮肉なことに、アンドロイド端末では、こうした煩雑な事象は起こらず、普通にアップルミュージックのアプリをインストールして、初期IDでログインすれば私自身のライブラリにアクセスできる。なので、自分のアップルミュージックのライブラリを聴こうと思うと、アンドロイド端末を選ばざるを得ないという珍妙な事態になってしまったのだ。(この項つづく)

2025年04月25日

閲覧総数 51

-

2

NOVA休会することにしました

このブログも英会話関連の記事が増えてきたなぁと思う。もともと外人観光客向けのガイドやインバウンドビジネスをやるために始めた英会話だったが、今やそれ自体がすっかり趣味になっている。【英会話】英会話スクールの継続に悩む 前のエントリーで書いたように、NOVAが4月から2000円近い値上げという知らせが舞い込んできた。もとよりCP的にどうなのよと思っていたところだったので、結局これが決め手となって、しばらくNOVAを休会することに決めた。実のところ、バッサリと辞めようかとも思ったのだが、NOVAは最長5年まで休会が可能で、その間の会費の類はかからないとのこと(ワンコインは休会しても毎月基本料がかかる)、心変わりがあった場合に備えてとりあえず2年間(!)の休学にとどめておいた。休会期間を2年にしたのは、短い休会期間にすると休会延長の手続きがその都度面倒というだけのことである。ちなみに、早めに復学する分には問題はないらしい。ずいぶんと先の話になるが、復学1ヶ月前だかのタイミングで、NOVAから連絡があるとのこと。黙っているとそこから毎月の授業料がかかるようになるらしいので、それまでにはどうするか決めたいとは思う(そのときにはまた1〜2年休会期間を延長するかもしれないが)。なお、休会に際して、事務スタッフの対応は実にドライで手慣れたもので、休会理由を聞かれることすらなかったのは少しばかり寂しかった。まあ、今回の値上げのタイミングで退会・休会する人は結構いるのかもしれない。さて、NOVA休会後、アウトプットの機会をどう確保するかについては、4月からワンコイングリッシュのレッスンを週2回に増やすことにした。ワインコイングリッシュのグループレッスンの会費は週1回で5500円/月、これが週2回に増えても7700円/と、2000円程度のアップで済む。さすがワンコイングリッシュと名乗るだけのことはある。クオリティもそれなりではあるが。問題は、新たに取ったレッスンが毎週土曜日だということだ。私の場合、休日出勤や週末出張が結構あるので、皆勤はまず無理。しかし、月2回休んだとしても、1レッスンあたりの単価は7700円÷6=1283円、仮に月3回休んだとしても7700円÷5=1540円と、週1回ペースのレッスンを月に1回休んだ時(5500÷3≒1833円)と比べて圧倒的にCPが良いのだ。今までも月に1回程度休むことは少なくなかったので、月3回休んでもOKと割り切れば気持ちは楽だ。NOVAからワンコイン週2回に変えることで、毎月の出費が約10000円の節約になる。この分を勉強会の参加回数増(概ね1回あたり2500〜3300円程度)に充ててもよいし、先日行った英会話喫茶「ノートンプレイス」を定期的に利用するのでもいい。そんな形で、当面「週3回のアウトプット」を続けてみようと思う。

2025年02月27日

閲覧総数 475

-

3

子どものころトラウマになったマンガのタイトルが判明

齢50を過ぎて、さすがにマンガやアニメのことを書くのが気恥ずかしくなり、カテゴリーからも落としてしまったのですが、かって以下のような記事を書いたことがありました。子供の頃読んで、名前を思い出せないマンガってありませんか?http://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/200804010000/この時点で、どうしてもタイトル名のわからなかったものがありました。>さらにもうひとつ。図書館かなにかで読んだ怪奇モノで、赤ん坊を生んだあと、ひどく乳が張って苦しんでいる女の人が、姑(だったかな?)のアドバイスに従って、蛙に乳を吸わせたところ、それ以降蛙の霊につきまとわれる話でした。当時子供の私にとってはひどく恐ろしいストーリーで、読んだあとしばらくトイレに行くのが怖かったのを覚えています。作画のタッチからいって楳図かずおの作品かな、と思ったんですが、こちらはさすがに情報不足なのか、ネットで探しても見つかりません。たぶん70年代前半のマンガだと思います。何という作品なんだろう?実はこの作品、途中で読むのをやめてしまって、結末を知らないのです。読んでみたいなぁ。これがついに見つかったのです。比較的最近、「Yaho!知恵袋」で同様の質問をした人がいたようで、先日「乳 カエル ホラー」で検索してみたところ、見事にヒットしました。昔のホラー漫画のタイトルが思い出せません。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1196514691タイトルは古賀新一氏の「生血を吸う幼女」というものでした。。楳図かずおだとばかり思い込んで探していたので見つからなかったようです。なんとあの「エコエコアザラク」の古賀画伯の作品だったとは。#ちなみに私の記憶は結構違ってましたね。アマゾンの古書で1888円で買えました。送られてきたらまたアップします。(笑)もう一方の私のトラウマの元であるムロタニ・ツネ象氏の「虫地獄」。こちらはグッとレアなようで、収録されている古書はいずれも高い!6800円はやや悩ましいプライスです(笑)。http://www.amazon.co.jp/%E5%9C%B0%E7%8D%84%E3%81%8F%E3%82%93-%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%BF%E3%83%8B-%E3%83%84%E3%83%8D%E8%B1%A1/dp/4257960833)http://www.amazon.co.jp/%E4%BA%BA%E5%BD%A2%E5%9C%B0%E7%8D%84-%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%BF%E3%83%8B-%E3%83%84%E3%83%8D%E8%B1%A1/dp/4257911409/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1418600236&sr=1-1&keywords=%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%BF%E3%83%8B%E3%80%80%E4%BA%BA%E5%BD%A2%E5%9C%B0%E7%8D%84まあでも、40年以上前のトラウマの元になったマンガですから、飲み会一回節約して買ってみようかなとも思ったり。

2014年12月15日

閲覧総数 580

-

4

iPad mini 「Amazon整備済み品」購入をめぐる端末~その1

3年間使っていたiPad miniのバッテリがヘタってきた。64GBのストレージもKindleやら音楽ファイルやら写真やらで以前から満杯、ローカルのファイルをマメに削除してやりくりをしていた。そんなわけで、これを機に容量の大きなモデルに買い替えたいと思ったのが、最近のアップル製品は値上がりが著しく、最新モデルのiPad mini61 RAM256Gは10万を超えてしまう。たまたまアマゾンで「整備済み品」のタイムセールを見かけたのはそんな時だった。1世代前の型(=私が所有しているものと同じモデル)だが、セルラーモデル(SIMカードを使える)で、容量は256GB。これがタイムセールで4万6千円。聖備済み品というのだから、さすがにバッテリも極端にヘタってはいないだろう。到着後、中身をコピーして、今使っているアイパッドミニを中古ショップに買取に出せば、3万程度で売れそうだ。そうすると差額1万6千円で、容量が256GBに増え、バッテリも持ち直すことになる。悪くない買い物だと思ったのだ。この時は…。ところが、到着した現物を見て、思わず首をひねってしまった。写真を縮小してしまったのでほとんど判別できないが、画面右下に長さ数センチのキズがある。少し上には小さいながらもやや深めのキズ。左下側面沿いに浅めながらもかなり長いキズ。これ以外にも、画面にはさらに細かいスリ傷が多数みられる。画面の下側のベゼルにははっきりとしたキズがあり、こちらは画面のものよりさらに目立つ。https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0956Y11L8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1↑こちらが該当の商品販売ページ。レビュー欄では「新品同様でした」とか「きれいでした」といったコメントが大半だったので、すっかり油断していた。また、「整備済み品」というワードにも騙された。私はこれまでソフマップやイオシス、ゲオなどでスマホを中古で購入してきたが、こんなに酷い品が送られてきたのは初めてだ。(つづく)

2024年06月26日

閲覧総数 2197

-

5

パーカーポイント50点ワインについて。

前のエントリーで、盆略さんから「74デュルフォールヴィヴァンがPP50点という情報のネタ元は?」という質問があったので、少し調べてみました。(私自身は「74デュフォール=PP50点ワイン」という強い刷り込みがあったので、前のエントリーではよく調べずに書いてしまいました。)まず、ネットで、「デュルフォールヴィヴァン パーカー 50点」 で検索してみたら、こんな記事が出てきました。ワインの点数http://www.asahi-net.or.jp/~mh4k-sri/0007/column7-3.htmって、これ、私が15年前に書いたコラムですよ(苦笑)。でもって、ここでも私は「74デュルフォールヴィヴァンは50点だから実質0点」と書いています。ということは、15年前の時点で何らかのデータを参照していたはずです。パーカー氏の「BUYERS GUIDE」や「BORDEAUX」の過去のエディションがあればよいのですが、古いものは捨ててしまったし、そもそもそれほど昔から購入していたわけではありません。それ以外に何かなかったっけと書斎を探してみたら、こんな小冊子が見つかりました。90年代末にエノテカで配られていたものだと思います。中身はこんな感じです。いろいろと手書きで書き込んでありますね。当時、私がいかにパーカーポイントを参考にしていたかがよくわかります(笑)。で、この一覧の中から、問題の「50点ワイン」を探してみると、、*75アンジェラス*73,74デュルフォールヴィヴァン*78マルキドテルム*77ローザンセグラこれらに50点がついています。e.RobertParker.comを退会してしまったので、そちらのデータベースにこのデータが果たして残っているのかは定かではありません。残っていない場合は、この冊子の記載が誤りだったという可能性のほかに、パーカー氏があえて記録として残してないという可能性もあるかと思います。そもそも、この一覧をみると、不作年が続いた70年代前半のボルドーには点数がついていないものが少なくありません。いわゆるパーカーポイントというものは、「評価に値するワインであれば」、すべて50点の持ち点が与えられます。よって、パーカーポイント40点台などというものは存在せず、最低点は、50点ということになります。http://www.erobertparker.co.jp/about/2_pp.php上記の銘柄は「たまたま」50点という点数がついてしまったけれども、73、74、77年などの不作年については、評価に値しないということであえて点数をつけていない銘柄があったのかもしれません。(参照元のニュースレターや書籍にはその旨書かれていた可能性もありますね。)また、ウイキペディアによると、パーカーさんが現在のWA誌の前身となるニュースレターを開始したのが78年のことなので、70年代前半のワインに対しては、現在のように網羅的に試飲をしていなかったのかもしれません。(網羅的に飲んでいたら、77年など、もっと50点がついていたものはありそうな気もします。)そうなると、これらの50点という不名誉な点がついてしまった銘柄は、「歴代最低のボルドー」というよりは、運悪くどこかでなにかの機会(垂直試飲やイベントなど)でたまたま点数をつけられてしまったというのが正しいところなのではという気もしますがどうなんでしょう?実際のところ、読者のみなさんもご存知のとおり、WAの点数は評価のタイミングによって結構変わります。「PP100点ワイン」などといっても、100点がついたのは一度きりでそれ以降下方修正されている銘柄もあります。近年のものはe.RobertParker.comのデータベースで閲覧できるので、プリムールから出荷後、それ以降飲んだものなど、点数の経過などもすぐに確認できますが、この当時の古いもの(特に不名誉なもの)は、その後に上書きできるような良好な(マシな)データが得られれば、あえて残していない可能性もあるのかなぁと。以上の話はあくまで私の推測ですので、間違っているかもしれません。私はさしてWA誌やパーカー氏について詳しいわけでもありませんので、詳細をご存知の方がいらっしゃいましたら、フォローよろしくお願いします。p.s.なお、デュルフォールヴィヴァンの不作年に関して、こんな記載もみつけました。購入時にはご理解のうえで、ということですね。http://www.yoshidawines.com/product/575

2016年04月03日

閲覧総数 986

-

6

宅建士受験記~その1(きっかけとスケジュールについての悩み)

これから宅建士の資格の勉強等について、断続的に数回に分けて書いていきたいと思います。まずは、受験しようと思ったきっかけと準備期間についてです。①受験のきっかけ定年後に不動産会社に転職するとか、私自身が不動産屋を開業するとか、そこまでは今のところ考えていなくて、実家の不動産について真剣に考えようと思ったのがことの始まりです。私の実家は、父親が40年以上前に建てた住居兼用の鉄骨ビルですが、建物の老朽化に加えて、旧耐震基準であること、長く居座るテナントがいることなど、いろいろと問題を抱えています。いずれ自分たちが相続することになったら、負の遺産になりかねない(といって先祖の土地なので売るわけにもいかない)ことから、実家の母が元気なうちに、不動産にまつわる基礎知識を学んでおこうと思ったのです。なお、私の実家が不動産業を営んでいるわけではありません。宅建業は、「不特定の顧客相手に反復的に売る場合」、「売主の代理・媒介、貸主の代理・媒介をする場合」には免許が必要となりますが、自らの不動産を貸す場合(貸主となる場合)には免許不要です(でないと、世の中の大家さんが皆免許をとらねばならなくなります)。なので、今回の受験は、必要に迫られてということではなくて、あくまでも今後、業界の方々とやりとりをするにあたり、知識を蓄えておきたいというニーズによるものでした。②受験勉強の時期実はスケジュールについて、自分の中でいろいろと葛藤がありました。昨年2月に通訳案内士に合格した後、翌年度の目標を漠然と「英検1級」と「宅建士」に定めました。それで、さっそく4月に、通信教育「フォーサイト」の宅建講座を申し込んだのですが、これが少し先走り過ぎでした。というのも、英検1級の1次試験が5月に迫っていたところに、届いた宅建の教材が思いのほか多いことですっかり心が折れてしまったのです。英検の試験は年3回ありますが、この時点で照準を合わせていたのは、「2021年度第1回」(1次試験21年5月、2次試験7月)でした。すんなりこの日程で受かる保証はなく、その場合、「第2回」の日程は10〜11月となります。私の実力を考えれば、英検と同時並行で勉強するのはまさに「二兎を追うものは…」に陥りかねないと翻意し、まずは英検優先でいくことにしました。そんなわけで、送られてきた教材は梱包の段ボールから出されることなく、長らく放置状態でした。英検についての過程は別途アップした受験記をお読みいただくとして、無事英検二次試験に合格したのが7月20日のことでした。実はこの時点でも、宅建受験の意思は固まらないままでした。試験日程が通常どおりの10月だとすると、準備期間が3か月しかなかったからです。しかし、希望はありました。宅建の試験日程は本来は年1回、10月実施のところ、コロナの影響で、昨年から年2回(10月と12月)実施となっています。仮に私の試験日程が12月にずれこんでくれれば、7月末から始めても4か月半の準備期間があり、スケジュール的にはなんとかハマりそうです。受験日程が10月になるか12月になるかは、運営側が決めるので、受験者がどちらかを希望することはできません。ネットに流れる噂によれば、都市部の場合、申し込みを締め切りギリギリにすれば、12月に回される可能性が高いとのこと。それを信じて、申し込み最終日の7月30日の消印で申し込んでみました。試験日が10月になったら、今年の宅建受験はスッパリ諦めて、TOEICの点数更新でもめざそうかと思っていました。③受験日程の決定試験日程決定のハガキが送られてきたのは、8月末でした。こちらの思惑どおり、12月の回(12月19日)となり、この時点でようやく、宅建を受けることを決意しました。というわけで、英検合格後の7月末からチラホラと通信教材を紐解いて勉強を始めていたとはいえ、私の場合、本当にエンジンがかかったのは、試験日が確定した8月末からでした。なお、試験日が12月になったことは、自分にとってはラッキーだったのですが、準備期間に余裕がある方は、フツーに10月に受験することを強くお勧めします。12月19日というのはなんだかんだで年末にさしかかって慌ただしいし、他の資格と併願している場合、はそちらとのバッティングの可能性も高くなるし、合格発表も年をまたぐことになるからです。そのためには、早めに申し込みを済ませたほうがよいと思います(ネットでも申し込みできます)。③受験勉強の時間宅建に必要な勉強時間は、概ね300時間(~400時間)と言われています。これは、受験者のバックグラウンドに大きく左右されると思われます。たとえば、現在、不動産業に従事していて、「重要事項説明」や契約書の内容などをよくご存知だったりとか、法学部出身で民法の基礎を勉強された方などは、そこまでの勉強時間は必要ないのだろうと思います。私はどちらにも該当せず、不動産関連の予備知識もほとんどないかったので、結構ガッツリ勉強しなければなりませんでした。前述のとおり、7月末~8月末は、本腰を入れていなかったこともあり、たぶんひと月で50時間も勉強しなかったと思いますが、8月末以降は、コンスタントに月80時間前後勉強に割いていました。平日1〜2時間、週末は概ね5〜6時間前後。足し合わせてみると4か月で、50+80+80+80+80=370時間、現実には平日手がつかなかったり、週末出かけた日もあったので、トータルは、その8〜9掛けぐらいではないかと思います。平日2時間というのは仕事をしている身には結構厳しくて、昼食休憩や通勤時間などをいかに有効に利用できるかが大きなポイントになりました。(別のエントリーで書きます。)また、試験が近づいてくると、夕食後の時間がどうにも惜しくなって、だんだんとワインを飲む頻度が減りました(酔ってしまうと勉強にならないので)。11月前後の当ブログの「飲んだワイン」の掲載量が極端に少なかったのも実はこれが理由です。そんなわけで、概ね私の勉強時間は、世の中の宅建合格者の平均ぐらいだったのではないかと思われますが、それでも現実には、試験直前の12月時点で、市販の直前模試の点数は合格基準ギリギリ、法令制限や民法関連の知識も穴だらけだったりで、最後の1か月は本当に必死。もう少し早くから取り組んでいればよかったと悔やんだものです。なので、余裕がある人はもう少し早めに勉強を始めて、きちんと記憶を定着させたほうがよいと思います。#よく、ネットなどで、ひと月勉強しただけで受かったとか、数週間で合格したなどという武勇談を目にしますが、そういう方は、前述のようなバックグラウンドがあるとか、勉強時間をたっぷりとれるといった、特殊な事情の方であろうと思われます。真に受けると痛い目を見ますし、そもそも、勉強時間や期間が少ないということは、決して自慢になる話ではありません。(ろくに反復もせず短時間で詰め込んだ記憶は、忘れ去るのもあっという間です。)時間を取れる方は、きちんと準備期間をとって勉強するに限ると思います。ワインエキスパートの時も、「2ヶ月でソムリエに合格した」と自慢していたCAさんと話をしたことがありますが、知識レベルは、「こんなのでソムリエを名乗ってよいのか」と疑いたくなるものでした。この人は、ワインのことを本当に学びたいのではなくて、バッジをもらうためだけに勉強したんだなぁと思ったものです。#宅建の受験記は、通訳案内士や英検ほどの「事件」はなかったので(笑)、たぶんあと3〜4回、使った参考書、勉強法、その他TIPSなどを断続的に掲載したいと思います。「宅建士」合格しました 宅建士受験記~その1(きっかけとスケジュールについての悩み)宅建士受験記~その2(各分野の傾向と対策)宅建士受験記~その3(通信講座は必要?)宅建士受験記~その4(参考書と問題集)宅建士受験記~その5(便利なアプリ「過去問道場」)宅建士受験記~その6(私が試験勉強で犯した大きな過ち)宅建士受験記~その7(試験当日とその結果)

2022年02月11日

閲覧総数 507

-

7

アクアリウム近況(ブラックモーリー稚魚その後)

我が家の最後の生き残りのブラックエンジェルの体調が最近すぐれません。写真ではわかりずらいですが、転覆気味になってしまい、姿勢を保てないのです。2014年に生まれて、かれこれ8年。そろそろ寿命が近づいているのかもしれません。一方、先日生まれたブラックモーリーの稚魚2匹は順調に大きくなっています。写真右下に写ってい親魚と比べるとまだ2回り以上小さいのですが、混泳させているネオンテトラとさほど遜色のない大きさになってきたのがおわかりかと。そしてこの写真。よく見てください。中心より右側にいるのが親魚。左側が稚魚ですが、そのさらに左側にゴマ粒のようなものが見えますよね。どうやらまた稚魚が生まれたようなのです。生まれたてのほやほやでしょうか。すぐ水草の陰に隠れてしまうので、なかなか写真に収まってくれません。2枚目の写真には2匹かろうじて写りこんでいます。ちなみに写真に写っている大きいのは、親魚ではなく、前回生まれた稚魚です。ややこしいですね。ところで今回の稚魚、一体誰の子供なんでしょう??というのも、親魚のオスはもう1ヶ月以上前に死んでいるのです。前回生まれた稚魚が早々に母親と交配した?言ってみれば稚魚の稚魚でしょうか??いやでも、調べてみると、稚魚が生殖能力をもつのは3〜4ヶ月後とのことで、それにはまだ早いようです。亡くなったオスとの間の子供が今になって生まれたんですかねぇ。謎です。

2022年03月23日

閲覧総数 437

-

8

【英会話】英会話スクールの継続に悩む

昨年は新たな資格や検定などにチャレンジしなかった分、英会話に勤しんだ一年だった。現在の仕事を辞めるきっかけをつかめないままダラダラと続けているが、引退したら、以前から気になっている通訳ガイドをやりたいと思っている。その時に備えて、語学力についてはどんなに磨いてもやりすぎということないのだ。週に1回の「ワンコイングリッシュ」と「NOVA」に加えて、昨年後半から有志による某著名教師の勉強会にも参加させてもらっている。なので、概ね週に2~3回は英語を話す機会がある。これは仕事で全く英語とは縁のない私にとっては非常に大きい。おかげで、この1年で少しは上達したという実感がある(とはいえ、まだまだである)。一方で、ワンコイングリッシュとNOVA、それに有志の勉強会に毎週参加すると、月3万近い出費になってしまう。現役の頃ならまだしも、定年再雇用の身に月3万円の固定費はバカにならない出費だ。なので、本来勉強会には毎週参加したいところ、現在は月2回の参加に留めている。そんなところに、今度は英会話スクールの値上げの知らせが舞い込んできた。ワンコイングリッシュは月額500円、NOVAは月額1800円程度の値上げとなる。ワンコイングリッシュはここで何度か書いてきたように、対面式としては格安ながら、講師は基本非ネイティブですぐ辞めてしまうし、質のバラツキも大きい。通いつづけても上のクラスに上がれるようなフォローアップの仕組みもない。オンライン英会話やAI英会話が普及した今となっては、対面であること以外、とりたてて魅力はないのだが、私の場合はその対面式にこだわりたいのと、月会費も5500円と大したことはないことから、当面継続しようと思っている。一方で、非常にビミョーなのがNOVAだ。1レッスン40分と短く、授業内容はもっぱらテキスト準拠。そのテキストがイマイチすぎる。そんなところに4月から2000円近い値上げというのはネガティブインパクトが大である(まあそれでも、1レッスンあたりの単価3300円というのは大手スクールの中ではかなり安い方なのだが…)。NOVAは最長5年まで休会できるようなので、GWぐらいのタイミングで、いったん休会しようかなと考え始めている。いきなり退会しないのは、勉強会やワンコイングリッシュのクラスのスケジュールがこの先もずっと続くとは限らないから。そして今すぐ休会手続きをしないのは、NOVAを休止してアウトプットの機会が減る分をどう補おうか検討中だからだ。(この項つづく)

2025年02月13日

閲覧総数 146

-

9

【学び直し】これまで取得した資格に関する雑感

#記事はいくつか書いてあるのですが、フォト蔵が3日経ってもまだメンナンス中のため、写真を多用した記事のアップができません。とりあえず、写真のない記事でしのぐことにします。************コロナ禍で時間を持て余したこと、子どもたちが受験勉強をしていたことから、「学び直し」の一環として、この3年ほどでいくつか資格試験を取得しました。今のところまったく役に立っていないものもありますが、今後の展望も含めて、これまでの損得勘定?をまとめてみました。*TOEIC(935点)これは資格といってよいのかわかりませんが、語学学習のとっかかりとして、まず受験したのがTOEICでした。きっかけは、英語の受験勉強中の子供からの質問にうまく答えられなかったという些細なものでした。しかし結果的には、これがその後、全国通訳案内士→英検1級と繋がっていく第一歩になったのですから、何がどう転ぶかわからないものです。935点という点数は、英検や通訳案内士に合格した今となっては、さほど自慢できる点数ではなく(ちなみに英検1級合格者の平均は940点といわれています)、受験した日時も2020年1月と、まもなく3年経過するので、この先、転職や再就職を考える機会があれば、履歴書に載せるためにもう1回受験しようかもと思っています。とはいえ、あの根性のいる試験をすぐに受ける気力は湧かないので、当面は様子見ですかね。*英検1級後述する「全国通訳案内士」の1次試験(筆記)5科目のうち、英語については、TOEIC900点以上、または英検1級以上で免除となります。TOEICの免除は翌年1年限りに限定されるので、永続的に免除をとれる英検1級を受験することにしました(が、結果的に全国通訳案内士に先に合格したので不要でした)。英検は基本的には学生中心の資格ということもあり、私のようなオヤジが合格しても、趣味の資格と同様、実利はなくて、正直、自己満足の範疇という印象です。とはいえ、通訳案内士より圧倒的に知名度があるので、対外的なレッテルとしてはよいかもしれません。なお、運よく合格したとはいえ、正直、私の実際の英語力(特に会話力)は、英検1級の水準には達しておらず、当時一生懸命覚えたボキャブラリーもほとんど忘れてしまったので、また学び直しが必要だなぁと痛感している今日この頃です。#今も週に1回英会話に通っているとはいえ、業務などで日常的に英語を使う機会がないのは、英語力をキープする上では結構キツイです。*全国通訳案内士個人的にもっとも思い入れのある資格です。2019年に1次試験に合格したものの、2次試験で不合格となり、そこから1年準備して、翌年2次試験に合格しました。2次試験受験のために通ったスクール(ESDIC)は自分の人生において、かけがえのない思い出のひとつとなりました。残念ながら、取得した時には、コロナ禍の広がりよってインバウンド需要そのものが霧散無償してしまっていたので、この資格を使う機会は今のところありません。定年後を見据えて、見習いでよいので、徐々にこの世界に足を突っ込み、最終的には、本業とまではいかずとも、副業やバイトなどで、ある程度稼ぎたいというのが、目下私のささやかな夢です。そのためには、もっと語学力を磨かねばと思って、12月から英会話のコマ数を増やすことにしました。*宅地建物取引士この資格を取得しようと思ったのは、不良資産化しかねない実家の土地建物を相続する時に備えてのことでした。自分自身が宅建業者として取引をするわけでないにせよ、不動産業者や店子と渡り合う時のために宅建周りの知識を備えておいたほうがよいだろうと思ったのです。勉強を始めてみると、民法回りの知識など、目から鱗の内容も多く、法律の入門として大変役に立ちました。一方で、この資格、登録して宅建証が交付されるまでが本当に面倒で時間もカネもかかります。業界の方ならともかく、部外者が取得して、将来的に回収できるのかというと、CP面も含めて「割に合わない」感があるのも事実です。もちろん、定年後、私が不動産関連の業界に飛び込むというなら話は全く別ですけどね。*日商簿記2級この資格については、最近受験記を上げたばかりですが、経理職でないとはいえ、現在の仕事の一助になること、仮に事業などを始める場合、青色申告などに役立つであろうこと、それに過去数回思い立っては挫折したことへのリベンジといった意味もあって取得することにしました。ところが、勉強を始めていると、数字の羅列が老眼にやたらと堪えるし、すきま時間の有効活用もしずらくて、かなり苦戦しました。内容的にも、連結決算や工業簿記など、今後使うことはないだろうなぁという項目も少なくなくて、経理部門でない人が、社会人の嗜みとして取得するなら、簿記3級で十分という気もしました。とはいえ、実務にはそれなりに役立つのと、合格したという充足感がが自信につながっているので、それはそれでよかったのかもしれません。問題は、合格直後からどんどん忘れ始めている知識をどうやってキープしていくかですね。*シニアワインエキスパート2007年に取得しましたが、近年、この資格は「ワインエキスパート・エクセレンス」という名称に代わりました。ネットで最近の情報を検索すると、「昔のこの資格はワインエキスパートに毛の生えた程度のものだったが、近年は大いに難化してよりエクスクルーシブな資格になり、取得する価値のあるものになった」というような記述が目にとまりました。まあ、実際に問題も難しくなっているようですし、その通りなのかもしれませんが、黎明期(創設初年度!)にこの資格を取得した者としては、(上位資格を作るならまだしも)このような形でゴールポストを動かされてしまったことは、なんともいえない虚脱感を感じます。加齢とともに酒量も減り、ワインに対する(以前ほどの)情熱も失った今となっては、呼称名が変わったからといって、再度受験しようというモチベーションが湧くはずもなく、「老兵は死なず。消え去るのみ。」というのはこういうことかなと思っています。この資格も含めて、ワインという趣味については、最近つくづく思うところがあるのですが、まあそれは別の機会に…。*認定心理士「臨床心理士」「公認心理師」のように、大学で専攻あるいは大学院を卒業していなければならないとか、試験に合格しなければならないというものではなく、心理学部(学科)を卒業して、所定の単位を取得していれば登録できるという、ある意味、ナンチャッテ資格の域を出ないものです。とはいえ、主催団体は本家本元の日本心理学会なので、私としてはそちらとのつながりを期待しての登録でした。現時点では、自分から積極的に動いていないこともあって、高価なお布施(4万円)を払ったなぁという印象です。一方で、大学卒業後40年近く経ていた私にとって、当時のシラバスや履修内容を取りそろえて申請するのは、かな~り大変な作業でした。なかなか有効活用する機会はなさそうですけど、そういう意味では自分にとって思い出深い呼称です。なお、登録料が高いだけあって、認定証や認定カードはここまで挙げた資格の中でもっともしっかりしたものです。こういうところは他の資格も見習ってほしいところですね。

2022年10月24日

閲覧総数 367

-

10

「でる順・パス単 英検1級」裁断【追記】

結局、4訂版でなく、本棚で埃を被っていた「5訂版」を裁断して持ち歩くことにした。絶版の4訂版と異なり、現行の5訂版なら、必要になればいつでも買い増せるので。A,B,Cの3パートに分けて裁断し、裏面を製本テープで止める。本当はホチキスをしたほうがよいのだが、それなりに厚みがあるのと、元の装丁の糊付けを活かせそうなのでやめておいた。「いせ辰」で購入した千代紙をブックカバーに使用。結構サマになっていると自画自賛。

2024年07月25日

閲覧総数 162

-

11

2024年全国通訳案内士試験について①~英語の問題を解いてみた

私が全国通訳案内士試験を受けたのは、2019年(1次&2次)と2020年(2次)。コロナ禍をはさんで、昨年あたりからインバウンド需要が激増していることから、この試験への注目も上がっているかといえば、そうでもないようだ。受験者数は年々減っていて、かつて1万人を超えていた受験者はコロナ禍が一段落したかにみえる昨年においても3600人あまりに留まっている。コロナの影響や法律改正によって「業務独占」資格から「名称独占」資格になったこと、資格を取っても、収入が不安定で、専業でやっている人はあまりいないことなどに加えて、試験自体、5教科受験しなければならず、結構な難問奇問が出題されるということも、ハードルを高くしているように思える。合格率は年によってばらつきはあるものの、概ね10~15%程度のようである。一方で、この資格に関して改善された点もある。今年から、通訳案内士が自家用車を利用してガイドをすることが可能になったのだ。タクシーのような免許を持たなくても、合法的に車で外国人の案内をできるというのはわりと大きなメリットだと思う。私はやらないけど。さて、そんな通訳案内士の試験だが、ひょんなことから、8月18日に行われた試験の解答速報の作成を手伝うことになった。以前お世話になった予備校の講師が試験日直前に体調を崩し、人手が足りなくなってしまったのだそうだ。といっても、自分が試験会場に行ったり、どこかに缶詰めになることはなく、送られてきた問題を自宅で解いて送ればよかったし、解答を作成するにあたって、ネットで検索したり、参考文献を漁ったりすることもできた。(そうでないと、合格後4年間、英語以外の科目をほとんど何も勉強していない私が模範解答など作れるわけもない。)一方で、解答速報ということで、スピードが命であることと、5教科を次から次へとこなさなければならないので、時間的には相当タイトで、思いのほか集中力のいる作業だった。加えて、たとえネットなどで検索しても、正解がよくわからない設問もあったりして、素人がいきなりこのような仕事をするのは大変だなぁと痛感した。まあ、解答速報はもちろん私一人で作るわけでなく、他の講師やスタッフが同時並行で作業して、最終的にそれらを照らし合わせるので、私の誤答やケアレスミスが世に出ることはなかった。ところで今回試験問題を解くにあたって、もっとも困惑したのが、実は英語の試験だった。というのも、英語については、私はTOEICの点数で免除をとったため、本番の試験を受験した経験がなかったのだ。なので、前週のうちに過去3年分の試験問題をやってみて、そのうえで本番に臨むことにした。<感想>・年によって難易度に差がある。2021年の問題は難しかった。逆に2022年は比較的容易だった。過去3年分解いてみた際の自己採点(辞書参照する前)は2021年約70点、2022年はほぼ満点、2023年80点台半ばだった。2021年に受験していたら、不合格だったかもしれない。2024年については、最初から辞書を引きながら回答したので比較しずらいが、この4年間の中では中程度の難易度に感じられた。・単純比較は難しいが、感覚的にはTOIECよりかなり難しく、英検1級よりは易しい印象。ただし、TOEICの場合、難易度よりも制限時間内に大量の問題を処理しなければならないことが大きな試練といえるので、単純にTOEICで免除を取るほうが楽、ということでもない。・前半の穴埋め問題は決して易しくないし、結構時間を取られる。・和訳問題は、細かいディテールやニュアンスの正確な再現が求められる(私は最近アバウトな和訳に慣れてしまっていたので、最初かなり戸惑った。)・文意を問う問題も、なんとなくの感覚で答えると誤答になりがち。正誤の根拠をきちんと確認することが求められる印象。・中には英語の知識だけでなく、通訳案内士の他科目(歴史、地理、一般常識など)の関連知識が求められる問題もある。※(例)地理や一般常識の知識が必要と思った問題(2024年)4-4 妻籠宿①It is one of the post towns of Kosyu-Kaido Road, one of the Five Highways.②The walking course between Magome-juku in Nagano and it is popular for foreign tourists, and in recent years it has been called "Samurai Road."③It is the birth place of Toson Shimazaki, the author of the novel," Before the Dawn", which opens with "The entire Kiso Road is in mountains."④It is one of the first districts designated as a Preservation District for Groups of Traditional Buildings.⇒①は中山道の誤り。②は二重に誤りがある。ひとつは文法的な誤り。もうひとつは馬籠宿が長野県という記述(正しくは岐阜県)。③島崎藤村の生誕地は妻籠でなく馬籠。とはいえ、中山道の宿場町は今、外国人観光客に人気のスポットなので、これらのエリアを勉強しておくことは通訳案内士試験受験者には必須の知識だ。そういう意味では良問ともいえる。※少し意地悪だなと思った問題(2024年)4-3 小豆島① It is regarded as the birthplace of Somen,and Somen is still a local specialty there.② It has prospered through the soy sauce production, and it still has more than ten breweries.③ With its temperature climate and much rain, it is suitable for growing olive and its cultivation is popular.④ It has prospered with the brewing of Sake since Edo Period, and it still has more than ten breweries.⇒この問題、小豆島と言えばオリーブだろうと思って、うっかり③と答えたのだが、正解は②だった。③の何が誤りかといえば、文法だった。(its temperature climateの部分)。いや、なんというか、この文法の誤り、あまりに基本的過ぎて、内容の正誤にばかり注意が行っていたこともあって、逆に見落としてしまった。でもって、小豆島はオリーブだけでなく、醤油の生産地でもあったのだ。そんなわけで、文意の正誤と文法の正誤が混在していたり、和訳問題で細かい違いを問われたりと、かなり「クセ」のある試験だなぁと思ったが、問題の傾向に慣れれば、こちらの方がTOEIC で免除を取るよりむしろ楽かもしれないとも感じた(TOEICは900点以上必要な上、免除期間が実質1年間に限られるというデメリットもある。こちらは初年度に合格点をとれば翌年も免除になる。)ただし、英語を受験すると、それだけでかなり疲れてしまい(試験時間90分)、午後4教科の試験で集中力を保つのはかなり大変だろなぁとも思う。※長くなったので、次(社会科4教科編)に続く。

2024年08月29日

閲覧総数 792

-

12

思いのほか悪くないラングドック白〜ドルメン・ラ・ピエール・プランテ2023

うきうきさんの福袋の1本。ラングドック地区といえば、濃厚でカジュアルな赤というイメージがあるが、今回のボトルは白である。自ら進んでラングドック白を買うことはまずないので、こうした機会はむしろ貴重かもしれない。セパージュはピクプール、テレ・ブラン、グルナッシュ・ブラン。23VTと若いが、色調に緑色っぽさはなく、熟したブドウを使っていることを思わせる。香りはグレープフルーツや黄桃、グラスハーブ、それにミネネル。飲んでみると、果実味は豊かながら、甘ったるさはなく、しっかりした酸とあいまって、キリッと辛口に仕上がっているのがいい。魚介系の幅広い食事に合わせられそうな1本で、12.5%という高すぎないアルコール度も自分的にはスイートスポットだ。流通価格は2K強と意外に強気だが、また機会があれば飲んでみたい。ドルメン ラ ピエール プランテ 2023 AOCコトー デュ ラングドック フランス 白ワイン ワイン 辛口 750mlDolmen La Pierre Plantee [2023] AOC Coteau du Languedoc

2025年04月23日

閲覧総数 83

-

13

ホテルの就寝時の空調どうしてますか?

最近、ビジネスホテルに宿泊する機会がありました。(コロナで隔離されたわけではありません。)ホテルに宿泊するときにいつも悩むのが、「就寝時に空調をどうするか」です。狭いビジネスホテルの場合、それによって吹き出し口の位置なども大きく影響します。今回止まったのは古い部屋で、エアコンも部屋に備え付けの床置式のものでした。ネットで検索してみると、・20℃前後でつけっぱなしで寝る。・タイマー設定で、就寝時と起床の1時間前ぐらいからONにする・就寝前に部屋を暖めておいて、就寝時はOFFにするなど、諸説あるようですが・・寝るときの暖房はこれがベスト!エアコンメーカーに聞いた、冬の睡眠の質を上げるコツhttps://cancam.jp/archives/762068これを読んで目から鱗だったことがあります。そもそも、これまで設定温度が高すぎたのです!私は今まで、夜も空調をつけっぱなしにしていたのですが、大抵いつも夜中に暑くなって布団を蹴とばしてしまったりしていました。原因は、エアコンの設定温度を冬場も25℃前後にしていたことにあったようです。冬はそれでは暑すぎるのだそうです。20℃、もしくはそれ以下が好ましいのだとか。この日は結局、寝る前に部屋を暖めておいて、就寝時はエアコンをOFFにして寝てみました。布団は1枚だけ、寝巻きはホテルの薄いガウン一枚でしたが、特に寒くもなく気持ちよく眠りにつくことができました。ホテルや集合住宅は建物自体が熱をキープすることもあるのでしょう。戸建て1Fの私の寝室は、明け方デロンギがないと寒くて凍えそうになってしまうものですが。とはいえ、我が家で寝る時も、これからはもう少し暖房を控えめにしてみようと思いました。

2021年02月06日

閲覧総数 17512

-

14

ショック!ShureのBluetoothイヤホンを紛失

新年早々、真剣にショックを受けています。1月6日、都内は予想外の大雪に見舞われました。私は出社していましたが、電車の運行に影響がでそうだったので、17時にはそそくさと社を離れました。田園都市線は混んでいたものの、遅延時間は5分程度と許容範囲内でした。ところが、三軒茶屋の駅を出てからが最悪でした。積もった雪で、とにかく歩道が滑るのです。おまけに駅から我が家までは緩い下り坂なので、何度ツルリといきそうになったことか。凍えるような寒さに耐えられなくなって、歩きながら、ジャケットのフードを被ろうとした時、左耳に何やら違和感を覚えました。マズイ!と思って、耳に触れてみると、つけいてたShureのBluetoothイヤホンがなくなっています。フードにあたって、路面に落ちてしまったようです。慌てて探したのですが、いかんせん、暗い上に歩道には雪が積もっていて、どうにも見つかりません。凍えそうな寒さと降り頻る雪の中、しばらくウロウロ探して回ったのですが、結局見つからず仕舞いでした。ジャケットのフードかリュックにでも引っかかっているのではなかろうかという淡い期待もあったのですが、帰宅して改めて探しても、やはりイヤホンはどこにもありませんでした。着替えてから、再度探しに行こうかとも思いましたが、結局諦めました。というのも、このシュアのイヤホン、現行のものは第2世代となっているのですが、私が保有していた第1世代のものは、そもそも防水機能がないのです。仮に見つかったとしても、雪上に落として、降雪の中放置した時点でどうやってもアウトでしょう。記録を調べてみると、購入したのは、昨年の3月。まだ1年も使っていなかったのに…。同じものを購入したとして19K、第2世代のものは、29Kと結構なお値段です。新年早々、ヤレヤレです。SHURE AONIC215購入(ワイアレスイヤホン)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202103210000/右側だけ残ったイヤホンと充電ケース。使い道はないですよねぇ。ヤフオクとかで左側だけ売っていないかなぁ…。【メーカー保証2年】SHURE シュア AONIC 215完全ワイヤレス高遮音性イヤホン(第2世代) アップデート版 国内正規品買うとしたら、やはり第2世代ですかね。それにしても、高い…。

2022年01月07日

閲覧総数 831

-

15

【宅建士】ようやく宅建士証交付

「宅建士」合格しました 宅建士受験記~その1(きっかけとスケジュールについての悩み)宅建士受験記~その2(各分野の傾向と対策)宅建士受験記~その3(通信講座は必要?)宅建士受験記~その4(参考書と問題集)宅建士受験記~その5(便利なアプリ「過去問道場」)宅建士受験記~その6(私が試験勉強で犯した大きな過ち)宅建士受験記~その7(試験当日とその結果) 宅建士受験期番外編1〜登録講習に行ってきました宅建士受験記番外編2〜登録講習当日【結構面倒!】宅建士の登録申請 【宅建士】ようやく登録完了5月30日付で登録完了のはがきが送られてきたあと、宅建証の交付を受けに行こう行こうと思いながら、なかなか時間がとれずにいましたが、ようやく6月15日(水)に有給休暇をとって、都庁に行ってきました。受付時間は平日9時〜17時。郵送でも可能ですが、また待たされることになりかねないので、直接出向くことにしました。ひと月まえにパスポートも切れてしまっていたので、ついでにそちらの申請も済ませました。場所は第二庁舎3階。運転免許証やパスポートのようなわかりやすい案内表示があるわけでもないので、場所がわからなければ、無理せずインフォメーションなどで尋ねたほうがよいです。<必要な書類>・宅地建物取引士証交付申請書 ネットでダウンロードできます。・顔写真2枚(同一のもの)・登録通知(ハガキ) ・交付手数料4,500円不動産業課は結構混んでいましたが、手続き自体はほとんど待つこともなくスムーズでした。申請受付後、交付まで30分ぐらいかかるというので、その時間にパスポートの申請を済ませました。パスポートの手続きの場所は第二庁舎からは結構距離があったので、ちょうどよい時間潰しになったようです。申請を済ませて戻ったら、宅建士証はすでに出来上がっていました。思わず帰り道に記念撮影してしまいました。笑宅建士証自体は、運転免許証ほどの質感はありませんが、まんまパウチの通訳案内士証よりははるかにマトモです。当面使う予定はありませんが、一応身分証明も兼ねて財布に入れておこうと思います。宅建士試験(12月19日)↓合格 (2月9日)↓ 登録実務講習(3月31日~4月1日)終了証送付(4月10日頃)↓宅建士登録申請(4月18日)↓ 登録完了(5月27日)↓宅建士証申請↓宅建士証交付(6月15日)<今ココ>いやあ、長かったです。合格発表から4ヶ月、宅建士試験からほぼ半年かかりました。私の場合、合格発表後、登録実務講習まで時間が空いてしまったのが、時間がかかった要因のひとつでした。この時間を短縮すればもう少し早く交付までたどり着けたと思います。登録実務講習は、予備校によっては合格発表の前に申し込むことができるので、お急ぎの方はその辺を工夫するとよいと思います。私のようなペーパーライセンスならいざ知らず、実務につかれている方は、一刻も早く宅建士証入手したいでしょうからね。それにしても、宅建士の資格、試験だけでなく手続きまで含めて、なんだかんだで結構苦労したので、このまま眠らせずに活用したいと切に思うようになりました。雑用見習いで構わないので、週末できるようなバイトでも探そうかと・・。(ちなみに今勤めている会社は、副業解禁となりました。笑)

2022年06月18日

閲覧総数 295

-

16

「東京シティガイド検定」合格(その1)

東京シティガイド検定は、「日本国内外から東京を訪れる旅行者に対して観光案内できる人材を育成するために実施されている検定」で、ご当地検定の先駆けとして2003年11月に第1回試験が実施された。実施主体は、公益財団法人東京観光財団。ツーリストインフォメーションや地下鉄の出口に置かれている各国語の東京案内の小冊子の発行元である。合格すると、観光ボランティア組織NPO法人の「東京シティガイドクラブ」に加入することができる。また、タクシー運転手が「東京観光タクシードライバー」になるためには、この検定に合格することが条件となっている。そんなこともあって、「ご当地検定」ブームが一段落した今も、当検定は毎年4~500人程度の受験者がいるようだ。#ちなみに、東京関連でもうひとつ知られた検定として「江戸歴史文化検定」というのがあったが、2020年をもって終了してしまったそうだ。合格率は年によって変動があるが、ここ2年は80%近くが合格している。この数字を見ても、ごく気楽な検定で、東京生まれ東京育ちの私なら楽勝だろうと高をくくっていたのだが…。東京シティガイド検定試験方式は、CBTという、会場に行ってPCを操作して受験する方式。以前受験した簿記の試験がまさにこの方式だった。まずはHPから申し込みを済ませ、公式テキストと過去問を購入した。受験日は自分で選ぶことができるので、とりあえず試験期間終了間際の2月半ばに設定したが、年末年始にまとめて勉強して、調子が良ければ受験日を1月末ぐらいに早めようと考えていた。新版 江戸東京まち歩きブック 東京シティガイド検定公式テキスト [ 公益財団法人東京観光財団 ]公式テキストブック(必要度★★★★★)内容が総花的でメリハリがなく、どこが重要なのか判りずらい。地図も載っていないし、これだけを頼りに勉強を進めるのはかなりツライなぁと思いつつ、ざっと一読した。過去問題(必要度★★★★★)過去問は4年分が1650円で販売されている。直近の2024年のものは本番直前にトライすることにして、それ以前の3年分を早速解いてみたのだが、結果は散々なものだった。2020年 64点2022年 58点2023年 68点3年連続合格点に達せず。 正直、これには焦った。一応、私はこれでも東京都に半世紀以上住んでいる。全国通訳案内士の資格も保有している。合格率80%近い東京のご当地検定など、ほとんどノー勉で受かるとばかり思っていたのだが、蓋を開けてみたらこの体たらくである。完全に舐めていた。まあでも、結果的にこれでスイッチが入った。「東京シティガイド検定」合格(その1)「東京シティガイド検定」合格(その2)「東京シティガイド検定」合格(その3)

2025年02月17日

閲覧総数 224

-

17

ワインの熟成と劣化に関する考察~その13 蝋封について

AWCさんの11デュジャック今やこんな値段なんですか!志村さんよりアルマン・ルソーの98シャンベルタン札幌ワインショップさんよりアンリジローのフュドシェーヌ各VTトスカニーさんよりスピネッタの10バルバレスコシブイですね。大元さんのフィサン 1er Cru クロ・ナポレオン07(ピエール・ジェラン)ウメムラさんよりジャック・カシューの07、08、10エシェゾー。いずれも10K以下ふたつ前のエントリーでブルラヴァーさんからコメントいただいて、あらためて思い出しました。私自身、蝋封のワイン(フーリエ)が真夏の昼間にに間違って常温で送られてくる、というトラブルを経験して、それをYOLやRWGのコラムにもしていたのでした。灯台下暗し、でした。いや、お恥ずかしい。このとき受け取ったダンボールは私の手にも暖かく感じられました。少なくみつもっても40度以上、もしくは真夏の車内でよくあるような非常識なまでの高温に晒されていた可能性も否定できません。でもって、私が実際にテイスティングしたフーリエの感想は以下のとおりでした。<熱浴び1本目>http://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/201208250000/<熱浴び2本目>http://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/201211260000/<熱浴び3本目>※ブログに掲載していなかったので、コラム原稿の一部を引用します。9ヵ月後の感想です。~黒系果実のコンポート、八角、丁子などのスパイス、シャンピニオン、皮革、スーボワのニュアンスも。熟成香が前面に出てきているというほどではなく、まとまった香り~飲んでみると、液体が舌の中央に乗ってくる感じがなくて、口腔内に鋭角的な刺激が感じられる。テクスチャーのなめらかさが欠如していて、ザラザラ、トゲトゲしたものが頬の粘膜の内側を刺激する感覚。~果実味は豊かで旨みが乗っているが、後半にエグみ。フィニッシュには酸がやや暴れて果実が抜けたような感じに。~翌日は木質的、藁っぽい香りが顕著に出てきた。~二日に亘ってなんとか愉しむことのできるレベル。明らかにバランスを崩しているが、想像していたよりはまっとうな状態をキープしている。~昔、ワインの保存で検証したボトルでいえば、リビングでひと夏保存していたワインの姿に近い感じ。<比較して飲んだ健全なボトル>http://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/201305210000/<コラムに書いたマトメ>~総じて今回の「熱浴びボトル」、危惧していたよりはずっとまっとうな状態をキープしていた。しかし正常なボトルとの間には違いがあった。~この傷跡が今後さらに長い年月寝かせたときにどうなるのかは未知数。今回の結果をもって「真夏に常温配送したぐらいなら大丈夫」と一般化するつもりは毛頭ない。~ボトルが「蝋封」であったことはかなり大きなファクターだったと思われる。通常のキャップシールだったら、盛大に液漏れして、空気の侵入により短期間にもっと酸化が進んでしまっていたかもしれない。このコラムを書いた時点では、「脱酸素パック」のことは頭にありませんでしたし、そこから派生した「スクリューキャップ(蝋封にもあてはまる?)ならほとんど劣化はしないのではないか」という仮説もなく、むしろ「真夏に常温で送られてくれば、劣化しているのが当然。」という先入観があったことは否定できません。とはいえ、それを差し引いても、当時のボトルの香味を思い浮かべるに、さすがに「高温の影響がまったくなかった」「蝋封なら酸素が流入しないので劣化しない」とは言い切るのは無理があるのかなぁと思いました。一方で、蝋封だったゆえにこの程度で済んだというのは間違いなくあると思います。かつて徳丸さんのセラーが壊れて、噴いてしまったりしたワインをテイスティングしたことがありましたが、そのときのボトルの香味は完全に崩れていましたから。これらのことから何が言えるでしょうか?1.実は蝋封は完璧には酸素を遮断できない?→熱浴び1本目のエントリーの写真にあるように、このときのボトルは完全にワインがコルクから染み出て、蝋の中で「噴いた」状態になっていましたので、その分の酸素が流入した可能性はあるかもしれません。→蝋封でどの程度空気を遮断できるのか、ひと月ほど前に例のコルクやスクリューキャップのデータの参照元である「きた産業」さんに質問のメールを送ったのですが、返事をいただけませんでした。上記のようなことはあるものの、皮膚感覚的には、割れたり微小な穴があいたりしない限りは、スクリューキャップと同等、もしくはそれに迫る密閉能力を期待してよいような気がしています。仮にもしそうだとすると、、2.外部からの酸素の流入がなくても熱劣化は起こる?→実はこの事実を強く示唆する論文が平野さんから送られてきたのですが、ブログでの紹介は一拍お待ちください。(英語なので(汗))→ただし、その場合、前回の脱酸素パック検証の「3年常温保存」のワインたちにはなぜ明確な劣化が見られなかったのか、という堂々巡りになります。もろもろ辻褄が合うように説明しようと思うと、【その1】~外部からの酸素がなくても、熱劣化は起こる。~ただしその場合、相当な高温(40度前後?おそらく飲み手によってバラツキあり)に晒されない限りは、一般愛好家に知覚できる次元で顕在化はしない。もしくは【その2】~脱酸素パックワインでも見られたように、高温に置かれれば、その分熟成は早くなる~それが一定のレベル(飲み手によってバラツキあり)を超えると、熟成促進でなく、ネガティブな変化(劣化)として知覚されるようになることもある。~外部からの酸素流入が遮断されていれば、通常のものよりもその閾値は高くなる。というところでしょうか?なんだか自分でもわからなくなってきました。まだまだ断続的につづきます。

2013年11月27日

閲覧総数 1051

-

18

ポップアイ

転覆君の病気も快方に向かい、新入りたちも水になれて、一段落かと思った琉金水槽ですが、なにか様子が変です。転覆君の目が妙にくっきりしているような…。↑こちらは病気前の元気な頃の画像。見比べてみると、このころより目が出てきてるような気がします。↑別の角度から撮ってみました。右下の写真がわかりやすいと思いますが、やっぱり目が飛び出しています。これは、「エロモナス菌」感染症の一種で、ポップアイといわれる症状です。尾腐れ病もエロモナス菌の仕業なので、同じ菌が目に行ってしまったということなのでしょうか。↑さらに悪いことに、新入りのサラサ琉金にも同じ症状が表れています。エロモナス菌は、自然界の至るところに存在する常駐菌で、健康な個体ですと、この菌によって発症することはないのですが、金魚が弱っていると、さまざまな病気の引き金になってしまいます。ポップアイを治すことはかなり困難のようで、この症状と並行して、全身の鱗が逆立って死に至る「松かさ病」という、金魚愛好家にとって悪夢のような難病を発症するケースも多いようです。ようやく薬漬けから復帰したばかりの転覆君なので、しばらくは水換えなどで様子をみながら、体力の回復に努めさせようと思います。↑頑張れ!転覆君!ということで、応援よろしくです。

2008年09月06日

閲覧総数 3891

-

19

「全国通訳案内士」受験記~その1(受験のきっかけ)

私が「全国通訳案内士」を受験したいきさつは、大いにTOEICと関連しています。TOEICについては、以前、このブログでも書きました。TOEICを受けた(その1)〜受験しようと思ったきっかけhttps://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/201811230000/・受験勉強中の子どもから、英語の問題について聞かれることがあって、自分自身改めて英語を学びなおしたいと思ったこと。・膝の靭帯断裂で出歩くことができず、暇を持て余していたこと。結局、2018年10月に二十数年ぶりに受験して、905点とギリギリながら900点を超えることができたのでした。その直後といってよいかもしれません。年末に会社の先輩と飲みに行く機会があって、上記のような話をしたところ、その先輩が偶然、通訳案内士の勉強をしていたのです。先輩からは、TOEICで900点以上獲得していれば1次試験の英語が免除になるといってうらやましがられました。実のところ、その時点では、この資格の存在すら知りませんでした。通訳案内士というのは、平たく言うと外国人向けの通訳ガイドのことです。語学系では唯一の国家資格で、もともと業務独占資格でしたが、近年のインバウンドブームもあって、通訳案内士の数が追い付かなかったというような事情もあるのでしょうか。平成30年1月4日より改正通訳案内士法が改正され、資格を有さない人であっても有償で通訳案内業務を行えるようになりました。となると、そもそもこの資格って意味があるだろうのかと、実はその時、素朴な疑問を持ったのですが、業務独占資格でなくなった分、逆に資格自体をよりオーセンティックなものにしようという方向になったようです。新しい法律のもとでは、以下のような点で、取得要件が厳しくなりました。(以下、私が取得したのは英語なので、英語について書きます。)・1次試験に「通訳案内の実務」が追加となり、英語、歴史、地理、一般常識と併せて計5科目になった。・英語の1次試験については、免除要件が、「英検1級またはTOEIC840点以上」から、「英検1級またはTOEIC900点以上(同年または前年度取得に限る)」となった・2次試験(面接)の合格ラインが6割から7割に引き上げられた。特に2つめと3つ目の項目については、私自身、あとで苦しむことになるのですが、それはまた改めて。こうして、1次試験の英語が免除になること、日本史や一般常識など、受験勉強中の子どもと一緒になって勉強できること、親が勉強している姿を見せることで子どもにもよい影響を与えられるだろうと思ったことなどにより、2月頃には受験する意思を固めていました。正直、自分自身がガイドをするイメージはあまりなかったのですが、インバウンド業界への転職・再就職に役立つのでなかろうかという思惑もありました。(つづく)「全国通訳案内士」受験記~その1(受験のきっかけ)「全国通訳案内士」受験記~その2(1次試験)「全国通訳案内士」受験記〜その3(1次試験参考書など)「全国通訳案内士」受験記〜その4(ハロー通訳アカデミーとESDIC)「全国通訳案内士」受験記~その5(二次試験に向けて)「全国通訳案内士」受験記~その6(二次試験用教本・参考書)「全国通訳案内士」受験記〜その7(2次試験直前セミナー)「全国通訳案内士」受験記~その8(2019年度2次試験→不合格)「全国通訳案内士」受験記~その9(翌年受験の準備とコロナ)「全国通訳案内士」受験記~その10(ESDIC2次ZOOM講座)「全国通訳案内士」受験記~その11最終回(2020年度2次試験)

2021年02月18日

閲覧総数 1280

-

20

ドイツ語を話す偉人スタンプ

ウチの子供とカミサンがLINEで↓このスタンプを愛用しているのですが、https://store.line.me/stickershop/product/1684258/jaドイツ語を話す偉人スタンプこの中の登場人物で誰かわからない人がいます。真ん中の2人は誰なんでしょうか???

2021年08月02日

閲覧総数 777

-

21

【ナンチャッテ資格?】認定心理士という呼称

先日「宅建士」の登録のための書類を揃えるのが面倒だということを書きましたが、そういえば、私、もうひとつあまり知られていない「認定心理士」なるものに登録します。資格といえるようなものでなく、「大学で心理学を履行した」という証明のようなものなのですが、そのための書類を揃えるのがまた大変だったことを思い出しました。心理学系の資格でもっとも権威があるのはおそらく「臨床心理士」と「公認心理師」でしょう。学校や病院、公的機関のカウンセラーなどの募集は、「臨床心理士」の資格を要件とするものが多いです。取得するためには、心理学系の大学院を修了する必要があります。「公認心理師」は比較的近年できた国家資格で、こちらはさらに大学でも心理学を履修する必要があります。法律や会計関連の資格のように試験そのものが難しいというよりは、福祉系の資格などと同様、大学または大学院を修了しなければならない、という意味で、社会人になってから取得するにはハードルが高いものです。実は、私も心理学科を卒業していますが、私が在籍していた当時、このような資格は存在していませんでした。社会人になってだいぶ経ってから、資格の存在を知って、仕事をしながら取得できないかと調べたことがありますが、社会人が入学できる大学院はあっても、授業が平日昼だったり、通信制の大学院といいながらも実習などで相当数の通学が要求されたりで、普通に働いている社会人が取得するのはあまり現実的ではないと思いました。一方で、カウンセラーという仕事は、特定の資格がなければできないというものではありません。そのため、「〇〇心理士」とか「〇〇カウンセラー」と称する、(「ナンチャッテ」とまではいいませんが)よくわからない民間資格が山のようにあって、非常にまぎらわしいのが実情です。認定心理士も、世間から見れば、ある意味、そうした「ナンチャッテ」資格の一つですが、少し異なるのは、主宰しているのが本家の日本心理学会だということです。前述のとおり、この呼称は特定の技能等を証明するものでなく「大学で心理学を学び、心理学の最低知識と技能を有する」ことを証明する基礎資格という位置づけです。たとえば、学部や学科が心理学でない人にとっては、心理学をそれなりに履修したという証明にはなります。日本心理学会がこのような呼称資格を設けた背景には、学会の傘下の団体が資格を乱発したことがあると言われています。とはいえ、この呼称もまた、まぎらわしいという意味では、それに輪をかけている感は否めないです。なお、取得にあたって、試験はなく、書類審査だけで済みます。費用は審査料1万、認定料3万の計4万円と結構かかりますが、これはまあ、日本心理学会へのお布施のようなものでしょう。私の場合、登録したきっかけは、これが心理学の世界と再びつながりを持つ何かのきっかけにならないかと思ったからなんですが、もうひとつ、当時申請の書式等が変更になり、その期限が迫っていたということもありました。詳しくは覚えていないのですが、2019年の春に申し込み要項が変更となり、新要項では、私のような卒業して日時の経過している者が書類を揃えるのが著しく困難でした。それで、旧要項で受け付けてもらえるギリギリのタイミングで、滑り込みで申請したのでした。申請に必要な書類というのは、たとえば、・心理学関係科目修得単位表・基礎科目c領域実験実習リスト(詳細は割愛)・基礎科目a,b,cのシラバスのコピー( 〃 )・成績証明書または単位取得証明書というようなものがありました。最近卒業した方にとっては、集めるのになんの困難もない書類だと思いますが、私のようなケースでは、そもそも40年近く前のシラバスなどが残っているはずもなく、といって現役で心理学に関わる仕事をしているわけでもなく、それでも履修内容できるだけ詳しく記入して提出せよということだったので、かなり大変な思いをしました。大学の研究室に電話したり、実家の過去の書類を引っ張り出したり、担当教官の過去の発表物を調べたりと、あまりに面倒だったので、途中で申請を断念しようかとすら思いました。とはいえ、長らく忘れていた心理学関連の用語や知識に久しぶりに触れたり、大学の方と話をしたりと、それはそれで刺激的な作業でもありました。そんなわけで、試験に合格したわけでも何でもないのですが、認定証をいただいた時にはそれなりの達成感と充足感があったものです。ちなみに、この認定証、登録料が高価なだけあって、パウチをしただけの「通訳案内士証」などよりよほどしっかりと作られています。紛失して困るものでもないので、話のネタ用に、財布に入れて持ち歩こうかと思います。笑

2022年04月30日

閲覧総数 755

-

22

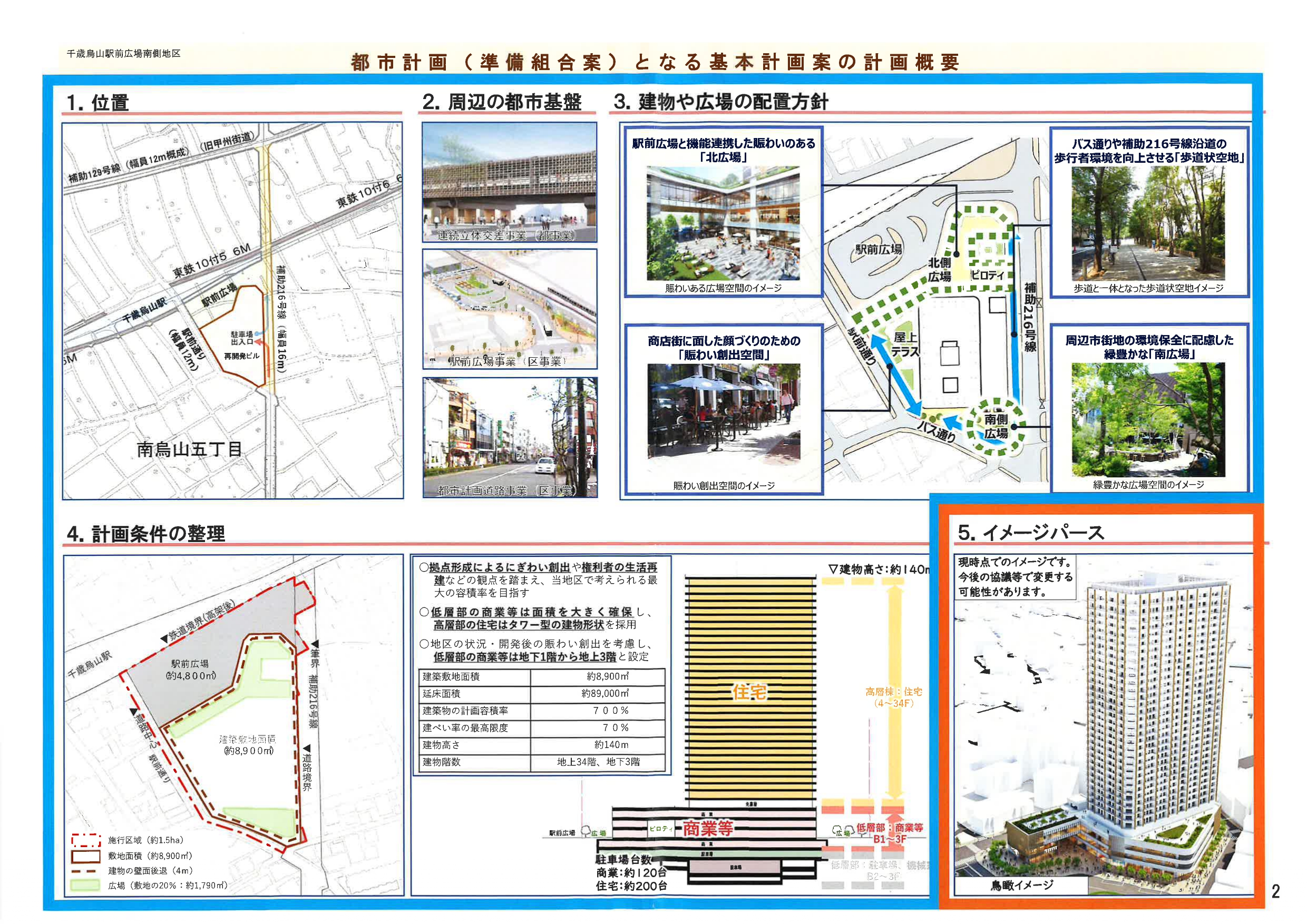

千歳烏山駅南側の再開発計画【高層ビル】

千歳烏山駅の高架事業とともに、駅の南口に大規模な再開発ビルが建設されるという話は以前から聞いていた。https://skyscraper-urban-development-institute.com/blog-entry-5814.html千歳烏山駅前広場南側地区再開発事業先日の会議で、概要がより明らかになったようだ。以下がその際の資料。低層階が商業施設、高層階が住宅となる。高さ140m、地上34階、地下3階。私が今住んでいる三茶のキャロットタワーを想像したが、上層階が住宅ということなので、それとも異なり、武蔵小山の駅前のようになるのかもしれない。ちなみに、私の実家は、このビルに隣接することになるので周辺は賑やかになるかわり、日当たりが相当悪くなりそうだ。駅南口のひと区画まるまる用地買収することになるので、相当時間がかかるのではないかと思う。駅の高架事業が完成するのが2030年予定(予定通り進行するかは不透明)とのことだが、こちらはさらに先の話だろう。私が生きている間に完成するのかなぁ…。

2024年12月19日

閲覧総数 1524

-

23

57歳留学駐在経験なしオヤジの英検1級受験記〜その6(過去問ノススメ)

2021年度版 英検1級 過去6回全問題集 [ 旺文社 ]5月の試験に向けて、毎週末一回分ずつ過去問に取り組むことにしました。過去問は、一冊で6回分収録されています。また、直近1年の過去問については、英検のサイトでダウンロードすることもできます。私はさらにさかのぼって、古本で2018~2020年のものも買い込みました。もっとも、毎年分購入しても、収録回が3回ずつダブるので、1年飛ばしで購入すれば十分だったことに、あとから気づきました。(例)2021年度過去問 2018年度第3回~2020年度第2回 2020年度過去問 2017年度第3回~2019年度第2回 2019年度過去問 2016年度第3回~2017年度第3回なお、古い年度の過去問は、リスニングの音声がすでにダウンロードできなくなっている場合があるので、その時は別途CDを購入しなければならず、結構費用が嵩みます。2019年度版 英検1級 過去6回全問題集CD [ 旺文社 ]読解問題については、他にこれといった問題集や参考書は使わず、ひたすら過去問に取り組みました。時間を意識して取り組むことで、多少はスピードアップにつながったかと思います。他に意外なほど成果があったのが、リスニングです。というのも、似たような問題や、同じ問題の使いまわしが結構出題されることがあるのです(特にパート1)。同様の問題が出題かは運次第ですが、傾向がつかめるという意味でも効果が高いと思います。そんなわけで、英検1級受験の準備に過去問は必須だなぁとあらためて実感しました。素直に初回の受験前に使っておけばよかったです。https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202108050000/留学駐在経験なし57歳オヤジの英検1級受験記〜その1(受験のきっかけ)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202108060000/留学駐在経験なし57歳オヤジの英検1級受験記〜その2(1度目の受験→不合格)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202108080000/57歳留学駐在経験なしオヤジの英検1級受験記〜その3(1次試験の戦術)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202108130000/57歳留学駐在経験なしオヤジの英検1級受験記〜その5(2度目の1次試験に向けて)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202108140000/57歳留学駐在経験なしオヤジの英検1級受験記〜その6(過去問ノススメ)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202108180000/57歳留学駐在経験なしオヤジの英検1級受験記〜その7(なんといってもボキャブラリ)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202108250000/57歳留学駐在経験なしオヤジの英検1級受験記〜その8(英作文参考書など)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202109070000/57歳留学駐在経験なしオヤジの英検1級受験記〜その9(二度目の一次試験)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202109090000/留学駐在経験なし57歳オヤジの英検1級受験記(その10~二次試験対策)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202109160000/留学駐在経験なし57歳オヤジの英検1級受験記 その11(二次面接のやりとり)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/202109190001/留学駐在経験なし57歳オヤジの英検1級受験記 その12(ギリギリ合格)

2021年08月14日

閲覧総数 403

-

24

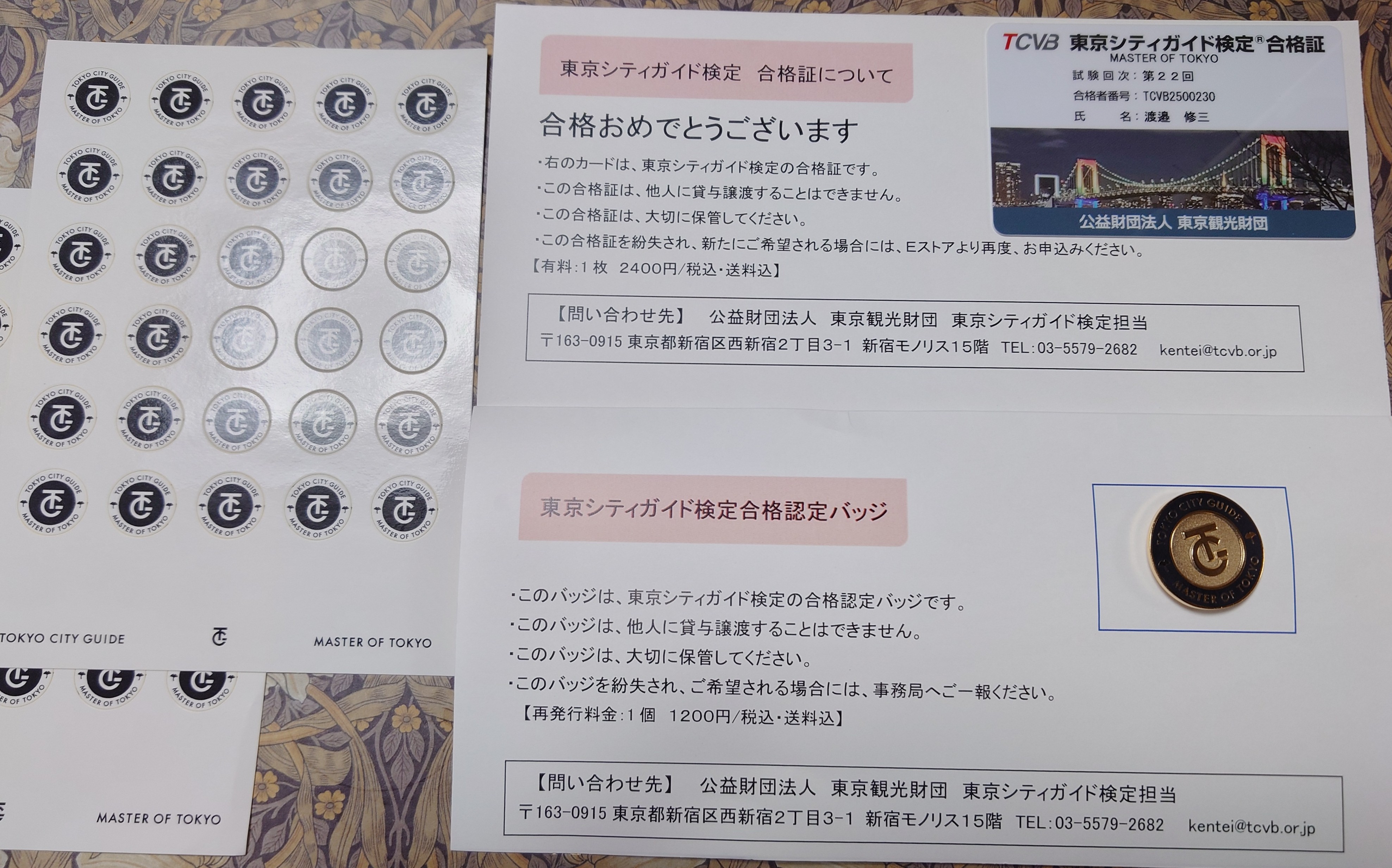

【東京シティガイド検定】合格者カードが届きました

「東京シティガイド検定」の合格証カードが送られてきました。といっても無料ではなくて、2400円で購入したものです。東京シティガイド検定~合格特典https://tokyokentei.jp/benefits/ちと世知辛い気もしますが、バッジは無料でいただいたのでよしとします(90点以上の合格者にはゴールドバッジが無料で贈られる)。左のシールは名刺などに貼って使えということなのかと思いますが、なかなか機会がないですね。それにしても「東京シティガイド検定」、合格率80%弱と平易な試験で、合格しても大して実利はないのですが、勉強の過程で得た知識は大変実になっています。そこで知ったいろいろな名所旧跡等を、今年いっぱいかけて、順次訪れてみようと思っています。

2025年04月03日

閲覧総数 80

-

25

週末セール情報0420

シルヴァン・バタイユの弟だそうです。割田さんのローラン・バタイユ河野酒店さんの2023ユドロバイエ同じく河野さんのオー・カルル[2021]河野酒店さんのエマニュエル・ルジェ ACブル&ヴォーヌ・ロマネ22&20結構よいラインアップと思います。セラー専科さんの2025送料無料母の日シャンパンくじフレデリック・ミュニエほか、かわばたさんサンデーセール昔に比べれば高くなりましたが‥。フレデリック・エスモナン リュショット・シャンベルタン [2023]ウメムラさんより。こんな銘柄がまだ入荷するのですね。ウメムラさんのショーヴネ・ショパン ニュイ・サン・ジョルジュ 1er レ・シェニョ [2013]ヴェリタスさんのシャンパン4本セット 送料無料かつて私のお気に入りのドメーヌでした。ヒグチワインさんのジャンテ・パンショ シャルム シャンベルタン [2020] 同じくヒグチさんよりルイ・カリヨンの息子、 ジャック・カリヨンのピュリニー モンラッシェ [2022] こちらはまだ比較的穏当です。同じくヒグチワインさんんガヤ シト・モレスコ [2021] どこも世代交代が進んでますね。エスカルゴさんのカロリーヌ・モレ久しぶりに地元の「シバカリー・ワラ」を訪問。11時半でもすでに長蛇の列だったが、相変わらずスパイス感満載で素晴らしい味だった。

2025年04月20日

閲覧総数 88

-

26

自宅で尻もちをついて大惨事…その3

なんだかんだで、怪我をしてから10日が経過した。当初、医師からは2週間程度かかるだろうと言われたが、まだ腫れも痛みもかなり酷く、2週間では完治する気がしない。4/12(土)朝方自宅で転倒し、臀部を強打。午後、救急外来でCT検査。骨に異常はないが、 巨大な血腫ができているので、悪化するようなら大病院に行くようにとの指示。4/13(日) 自宅でゴロゴロして過ごす。夕刻、ドトールに行くが、座っていると患部が 痛むので、早々に帰宅。(痛みは当日のMAXを10とすると8/10ぐらい。以下同様)4/14(月) 寝ていて患部が敷布団に当たっていたのか、起床するとかなりの痛み。 軽くフラつきもあり、心配になって神保町の整形外科を受診。 あらためて骨に異常はないが、臀部の筋肉からの出血が収まるまで当面安静に するようにとの指示。(9/10)4/15(火) 比較的調子良好。このまま良くなるかと期待したが・・(7/10)4/16(水) 朝起きると再び痛みがぶり返していた。職場でもシンドくて仕方なかったので、 一旦やめていたロキソニンの服用を再会。(8/10)4/17(木) 朝方、痛み止めを服用。前日よりマシになったが、まだ患部の痛みと腫れは ひどく、階段の昇降が困難。夜は痛みに耐えつつ、英会話のレッスン。(7/10)4/18(金) 代休取得日。もともと、都内のどこかに出かけるつもりだったが、とても歩き 回れる状態ではないので、主に自宅周辺で過ごす。(6/10)4/19(土) 午前中渋谷で英会話。午後、渋谷でウインドウショッピング。痛みは相変わらず だが、8000歩超とかなり長距離歩くことができた。(5.5/10)4/20(日) カミさんと子供付き添いで、夕刻1.5Hほどドライブ。帰宅後、ケガ後初めて 飲酒を再開。(5.5/10)臀部の血腫はまだかなり大きく、尻の下半分は相変わらず内出血で黒々と変色していて、椅子やベッドに当たるとかなり痛む。しかし、前週のように階段の昇降が困難だったり、痛くて眠れないということはなくなってきた。当初の痛みを10とすれば、5程度にはなってきているが、まだ4以下とは言いずらく、当然全快から程遠い。長時間同じ姿勢で座り続けるのは相変わらずシンドくて、これがGW中の電車や車の長時間の旅行を難しくしている。まあ都内近郊を散策する分には問題なさそうなぐらいには回復してきたのが不幸中の幸いだ。

2025年04月22日

閲覧総数 96

-

27

ブルゴーニュ・ニュメロ・アン2005(ドミニク・ローラン)

ニュメロ・アン(No.1)の名のとおり、ドミニク・ローランの2つのACブルのうち、上位のものだそうです。ACブルのポジティブセレクション的なキュベなのでしょう。色調はしっかりした濃いルビーで、エッジはまだ紫色です。05年のブルゴーニュは、ホント色調だけからですと、ACブルも特級も判別できませんね。香りはカシスやダークベリー、スパイス類、木質、それにこのボトルだけかもしれませんが、毛皮や動物的なややワイルドなニュアンスもあります。味わいは、かなりストイックな印象で、甘い果実や派手な樽香とは無縁。タンニンがやや硬く、旨み感も出てこないため、いいワインだなとは思うものの、正直今飲んで楽しくはありません。(^^;数年寝かせると、驚くほど成長しそうな素性の良さは感じますけどね。それにしても、ドミニク・ローランは以前とは作りが変わったとよく聞きますが、たしかにそのとおりのようですね。まあ、これ1本であれこれ言うのもおこがましいのですが…。(^^;★楽天でドミニク・ローランのワインを探す★

2008年03月01日

閲覧総数 4

-

28

フォルスターの新型ワインセラー

フォルスタージャパン『カジュアル』FJC-85G なかなかイイんじゃないでしょうか、コレ。かつての「ホームセラー」の後継的な位置づけですかね。冷却はペルチェでなく、コンプレッサーですが、外観がオシャレだし、26本という収納本数も一般の方には十分でしょうし、マニアの方のデイセラーや二台目セラーにもいいかも。温度警報機能つきというのが目新しいですね。庫内が25度以上の状態が1時間以上続くと点滅とブザーで知らせてくれるそうです。7万という価格も懐にやさしいです。追記:同じ日にウメムラさんからもメルマガが。32本収納でなんと19800円!(中国製)とはいえ、注意書きがスゴイです。・室温が25度以上または12度以下になった場合は温度調節が正しく作動しない場合があります。・この商品は生産工場に直接取引し、中間マージンをカットしておりますので、メーカー名はございません。・※保証について お買い上げ日から半年間となります。(半年以内に故障等が発生しましたら新品と交換させていただきます。)それ以降の修理・交換等はできかねますので予めご了承下さい。まあ2万円なので、ひと夏限りの使い捨てと割り切ればいいかもしれませんね。粗大ゴミで出すときの費用がバカにならなそうですが。

2010年05月24日

閲覧総数 73

-

29

羽化しないヤゴ。

先週の土曜の時点で、頭を水面に出すしぐさが見られ、「もうすぐ羽化だろう」と書いた件のヤゴですが、一向に羽化しません。全身水上に出てきたまではよかったのですが、枝につかまったまま、かれこれ3日が経とうとしています。いったん水上に出てきたヤゴは、もはや水の中に戻ることはできません。エラ呼吸から肺呼吸へと変わっているからです。したがって、このヤゴは、羽化してトンボにならないかぎり、エサもとれず、死を待つしかありません。通常、全身水の中から出たら、その晩のうちに羽化するものなのですが、なにかの拍子にその過程が止まってしまったのでしょう。ひょっとして部屋を暗くしておけば、日中に羽化するかもしれないと思って、昨日は部屋を真っ暗にしておいたのですが、効果なし。逆に、他のヤゴのエサやりも控えていたせいで、今日見たら、また一匹共食いの犠牲に‥。これでプラケースのヤゴはなんだかんだで10匹をきるぐらいの数になってしまいました。なんとか、一匹目を無事羽化させてやりたいところですが、このままでは、難しいかなぁ‥。

2008年06月10日

閲覧総数 1572

-

30

金魚水槽の近況~その1

このところ金魚ネタが激減していますが、興味が失せたわけではなく、特に変化がないので、放置プレイとなっておりました。ということで、久しぶりに近況報告なぞ。まずは、玄関においてある60センチ水槽。こちらは和金タイプの金魚を飼育しています。7匹いましたが、夏の始めに立て続けに2匹☆になり、今は5匹です。内訳は、チャームさんで購入したコメット1匹、朱文金1匹、それに一昨年の金魚すくいでとってきた和金が3匹。コメットはもっとも体躯が大きく、水槽の中の親分的なポジションです。朱文金はややひ弱で、ときどき浮き気味になります。このコメットと朱文金はチャームさんで2匹ずつ購入したのですが、このときの個体は背骨が曲がっていたり、浮き気味だったりでどれも状態がイマイチでした。うち2匹は、前述のとおり、夏の初めに☆になりました。金魚すくいの和金たちは、いかにもといった感じの野生児ばかりで、みな元気です。ウチに来てからもうすぐ2年になります。水替えは2週に一回。エサやりは原則的に朝一回のみなので、あまり大きくなっていませんが、まあ細く長く飼っていければと思っています。

2011年08月12日

閲覧総数 84

-

31

ヤゴ羽化失敗‥。

前のエントリーで、なかなか羽化しないと書いたヤゴが、昨晩ついに水面から顔を出し、ワリバシを上り始めました。寝る前にはワリバシの中段ぐらいにいたので、今までのパターンなら、朝にはトンボになってカーテンか壁にでも止まっているはずでした。夜中トイレに起きた際に、ひょっとしたら羽化の最中を見れるのではと思って、見に行ったのですが、そのときにはすでにワリバシのところにはいませんでした。朝、起きてみると、ヤゴは水の中でひっくりかえっていました。ワリバシを上る途中で力尽きてしまったか、足をすべらしてしまったのでしょう。ヤゴは羽化の際、水面に出た時点で、エラ呼吸から肺呼吸になるので、一度羽化しかけたヤゴが再び水中に潜ると死んでしまうのです。また羽化失敗です。これでいよいよ残りは1匹となってしまいました。6月29日に7匹目が羽化して以来、連続して3匹死なせてしまいましたが、最後の1匹は今まで2匹を共食いであの世に送った、超活発な個体。ぜひトンボになって大空を舞ってもらいたいところです。生命保険会社から配達記録で郵便物が来ました。何かと思って開けてみると、「給付金を追加でお受取りになれる可能性のあるお客さまへ」という書面が目に飛び込んできました。平成14年に受けた大腸ポリープの内視鏡手術の給付金が、出る可能性がある、というのです。簡単に経緯を記しますと、平成15年に二度目の大腸ポリープ切除をした際に、日帰り手術でも給付されるということを初めて知って、前年の分(=平成14年分)と併せて2件申請したのですが、前年分は期間が空き過ぎているということで給付されなかった、というものでした。もらえるものならもらいたいのですが、病院に行って、再度診断書を取り付けなければならない、というのがやたら面倒ですし、そもそもそんな昔の診断書って出してくれるんでしょうか。それでいて、再提出しても、給付されないこともある、というのです。なんだかバカにしているなあ、、、と思うのは私だけ?

2007年07月11日

閲覧総数 5419

-

32

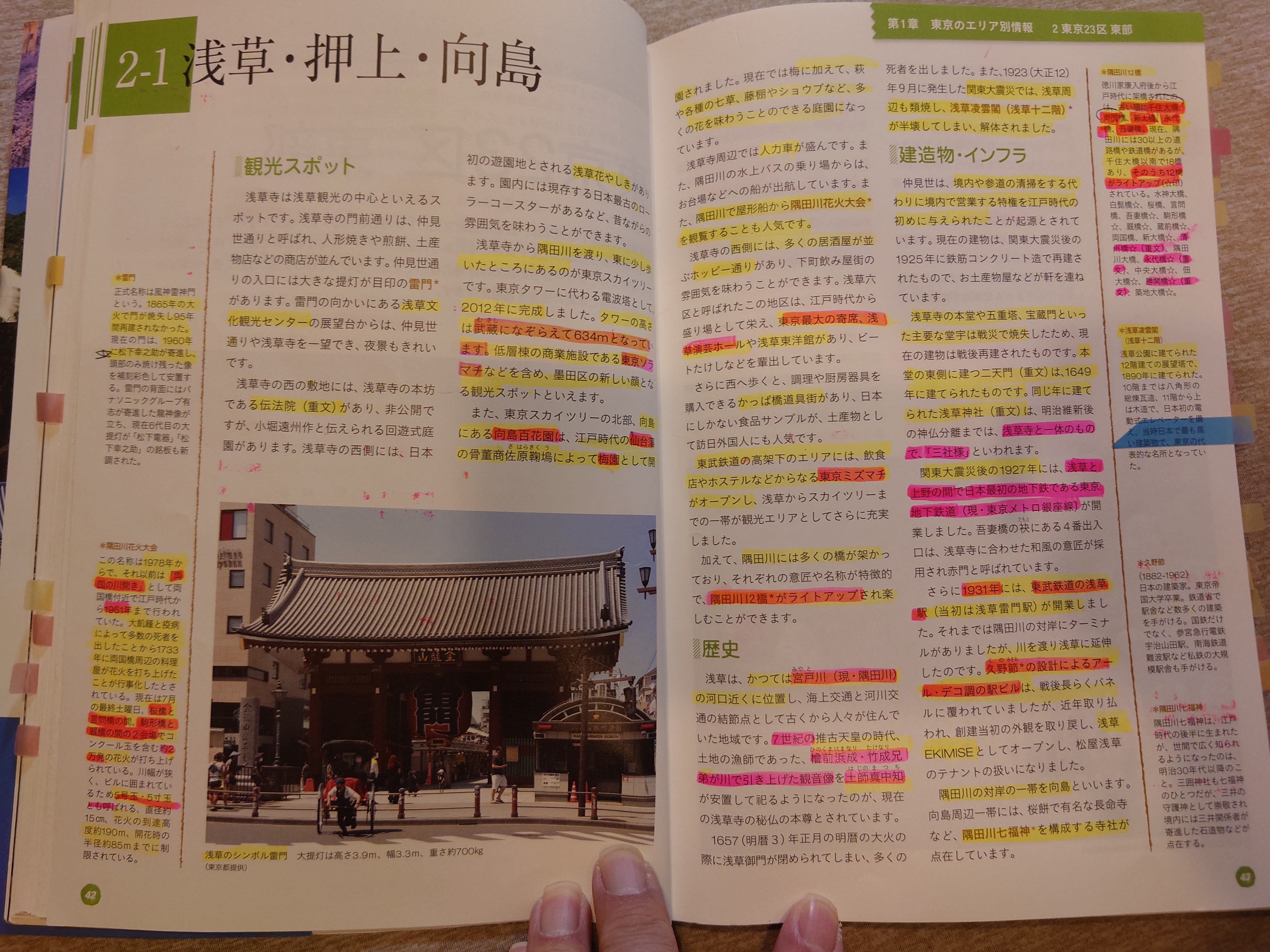

仙川を歩く~その1(成城学園前~)

先日来野川を歩いてみて、今度は野川の支流の仙川を歩いてみようという気になりました。仙川は京王線の駅名になっているので、知名度は野川よりむしろ高いかもしれません。私の実家(千歳烏山)から歩いて行けたこともあり、個人的に懐かしい川です。もっとも、私の小さい頃は、橋の上に立つと、ほんわかと悪臭が漂ってくるようなドブ川でした。今はどうなっていることでしょか。この日の出発は、小田急線成城学園駅。小田急線は複々線化でどの駅も様変わりしましたが、この駅もまたずいぶんモダンになりましたね。駅を出て東側に歩いていくと、下り坂になり、仙川につきあたります。あらためて低い土地を川が流れていることを実感します。土手から川面まではかなりの高さがあり、のぞき込むと結構コワイです。このまま北に進むと、成城学園大学の裏をずっと歩いていくことになります。両岸がコンクリートで固められているので、あまり景観を期待していませんでしたが、このように沿岸の木々がせり出しているところもあって、なかなかのものです。桜の季節はさぞ綺麗なことでしょう。成城大学の裏を超えると、住宅街となって、景観はやや殺風景になります。水は思いのほか綺麗で澄んでいます。

2022年11月26日

閲覧総数 361

-

33

正露丸糖衣が品不足だそうです【追記あり】

いや、ほんとにおかしなこともあるものです。昔から急な腹痛のときには正露丸を服用していました。オフィスの日常仕事ではいつでもトイレに行けるので、さして困ることはないのですが、たとえばハイキングの時とか、長時間の外出のときとか、あるいは資格の試験のときとか、起こってほしくないシチュエーションに限って、腹痛に襲われたりもするのですよね。なので、私は頭痛薬や胃薬とともに、正露丸の糖衣錠を何粒かカバンに入れて持ち歩いています。(さすがに丸薬タイプのものはスメハラと言われかねず、家の外で飲むのは躊躇します。)先日、その糖衣錠のストックを切らしていることに気づき、昼食時に会社のそばのドラッグストアに立ち寄ったのですが、丸薬の正露丸はあれど、糖衣錠のパッケージが一向に見当たりませんでした。週末になって、あらためて実家の近所のドラッグストアでも探したのですが、こちらにも影も形もありません。たまたま通りかかった店員に聞いてみたところ、「正露丸糖衣は切らしているんですよ。」「ずっと品薄で、たまにしか入ってこないんです。」え、そんなことってあるんですか?また例によって、外国の方々が買い占めているのでしょうか??正露丸が世界に見つかってしまったか! それともこれも半導体不足の影響?いや、さすがにそれはないか‥。検索してみると、↓こういうことのようです。「正露丸が品薄」ネットで悲鳴 一部原料が終売で欠品、購入数に制限かかるう〜む、これは密かに困りました。この手の薬で、あまり飲み慣れていないものにチャレンジしたくはありませんし‥。仕方ないので、多少割高になるのを覚悟の上で、楽天で注文することにしました。セイロガン糖衣A 48錠 大幸薬品 【医薬品】【2個セット】なお、私は携帯する関係で、個別包装のシートになっているものを注文しましたが、瓶に入っているものなら結構タマ数はあります。それと、実は「正露丸」というのは、上記の大幸薬品だけでなく、他にも数社から発売されています。飲み比べるという性質のものでもないので、私は今まで通り大幸薬品のものを注文しましたけどね。追記:楽天の上記の店で注文したのですが、なんと本日になってキャンセルメールが届きました。「入荷の目処がたたない」からだそうです。供給が再開するのを待つしかなさそうですね。

2023年03月27日

閲覧総数 372

-

34

iPad mini 「Amazon整備済み品」購入をめぐる端末~その3

さて、そんなわけで、「Amazon整備済品」のアイパッドの返品は無事済ませた。冷静に考えれば、今回の計画をリセットして、当面今使っているiPad mini5をしばらく使い続けるのが正解のように思えた。しかし、これまでのやりとりで、すでに私の気持ちは「買い替え」モードになっていた。今回のミスは、事前のリサーチもなしに、半ば衝動でネットで(しかも初見のショップから)購入したことだ。その後の返品にあたって、相場も確認できたし、対面販売の店で実物を見ながら買えば、少なくとも今回のようなしなをつかまされることもないのではないか。購入したその場で、今使っているアイパッドを売れば、実質支払いは差額分ということで済む。そんなわけで、週末、渋谷の「じゃんぱら」で新たな(といっても中古だが)のiPadmini を探して購入してきた。購入したのは、最新のiPad mini6。RAMは256GB。セルラー機能の搭載されていないWIFI仕様のモデルである。前回返品したモデルは1世代前のiPad mini5だったが、バッテリの状態なども含めて、長く使おうと思えば、やはり新しい世代にしておいたほうがよいだろうと思ったのだ。SIMスロット搭載モデルにしなかった理由は、iPadのために新たにデータSIMを購入し、月額料金を支払うほどでもないと思ったからだ。(私は日ごろ、会社用とプライベート用のスマホ2台持ちなので、そのうちの1台をテザリングで使えばなんの問題もないことに改めて気づいた。)購入価格は、7万4千円と結構な額になってしまった。ただし、手持ちのiPad mini が3.1万、Apple Penchilが4K程度で売れたので、支払いは実質4万弱で済んだ。新品で買えば10万前後することを思えば悪くない買い物だったと思う。(もっとも保証は1か月なので、1年以内に自然故障すると損する話にもなるが…)それよりあらためて良い買い物だったと思うのは、今回手放したiPad mini5だ。2021年にネットで5万2千円弱で購入し、3年間バッテリがヘタってくるまで使い倒したのに、今回3.1 万で売れた。3年使って実質2.1万という差額は、驚異的だ。最初の2年間は職場のリモート会議専用に使っていたので、ふだんはデスクの引き出しに入れっぱなし、職場が異動になってからは、専らストリーミングサービスやKindleのブラウザとしてベッドのわきに置きっぱなしだったので、持ち歩いて使う機会がほとんどなかった。もちろんカバーを装着していたし、液晶にはフィルムも貼っていたので、売却時も筐体はピカピカだった。ついでに箱や附属品なども保管してあった。それらが功を奏したのだろう。反面、大事に使いすぎたというか、もっと持ち歩いて使えばいろいろ使用用途も広がったのではないかという思いもある。なので、今回購入したiPad mini6については、あまりキズなど気にせず、日ごろからリュックに入れて、ガンガン使おうと思う。ちなみに、同時に下取りに出そうと査定してもらった、Xperia1(私が1年前まで約3年間使っていたスマホ)の査定価格は4000円という低額だったので、結局下取りには出さず、音楽プレーヤーとして余生を過ごさせることにした。

2024年06月28日

閲覧総数 1043

-

35

神保町「はせ部」

移転後の「キッチン南海」の並びの季節料理の店。昼はもっぱら魚の定食を提供しているが、800円前後というこの界隈では異例の安さ。そのため、「キッチン南海」ほどではないにせよ、ランチタイムはいつも順番待ちの列が絶えない。写真は、それぞれブリの照り焼き、サバの味噌煮の定食。他に刺身など、5~6種のメニューから選ぶことができる。ご飯やみそ汁なども美味しいし、きちんとした魚の定食が1000円を大きく切る価格で食べられるのは有難い。元気のよい女性店員さんがいつも愛想よく迎えてくれる。

2024年06月06日

閲覧総数 170

-

36

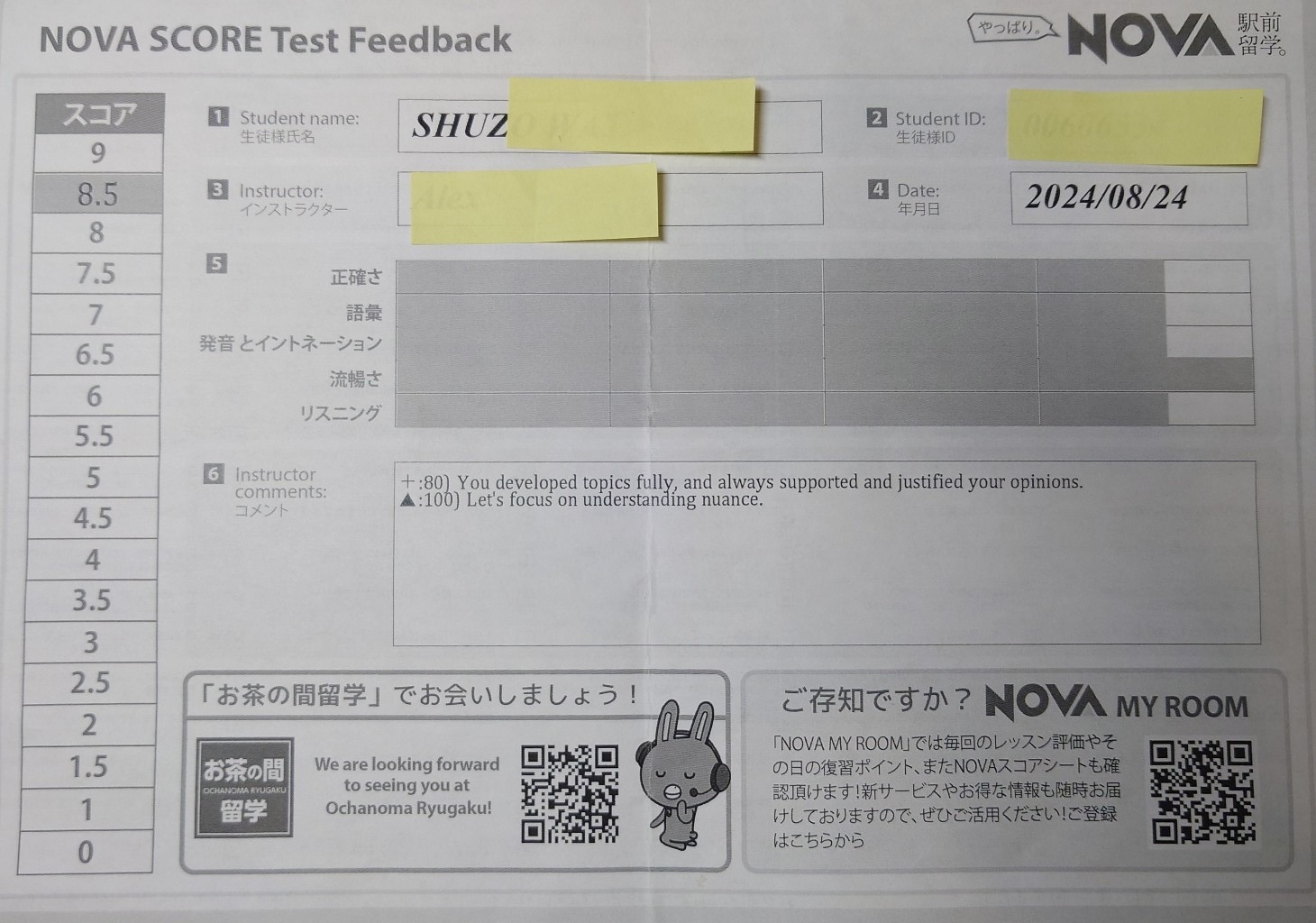

NOVA レベルチェックテスト(レベル8→9)

NOVAに通い始めて8ヶ月、このところ公私とも忙しくサボりがちだったが、所属元の三軒茶屋校のスタッフからしきりに「レベルチェックテストを受験せよ」との催促の電話があり、本日オンラインで受験してきた。普段習っている講師からレベルアップの推薦が出ていたのだが、その推薦状の有効期間が8月いっぱいだったのだそうだ。で、このレベルチェックテスト、私は正直、舐めていた。推薦状が出ているのだから、テストは形式的なものなのだろうととタカを括っていたいたのだが、ネットの情報などによれば、特に最上位のレベル9へは、水準に達していないとみなされれば容赦無く落とされるのだとか。#そもそもネットで検索しても、レベル9のレベルチェックテストのネタは非常に少なく、事前の十分な情報収集がかなわなかった。果たして、実際のリスニングの問題などは想像していた以上に難しく、自分の実力のほどを思い知らされた。今後、同様のテストを受けられる方の参考になると思うので、以下、私が受けた面接の内容を備忘録的にざっと書いておく。所用時間は20分程度。ZOOMによるオンライン面接形式。といっても自宅からではなく、スクール内にあるオンラインブースで行われる。今回の試験官は四国在住のイギリス人講師だった。遠方の教師が担当するのは、よく知っている講師だと手心が加えられるとかそういう配慮があるのかもしれない。最初に自己紹介を兼ねて、住んでいるエリアの話とか、どんな仕事をしているとか、趣味はなんだとか、そういった一般的なやりとりが数分間行われる。結構長いこと話した感覚があったので、すでに試験が始まっているのかと思ったら、じゃあ、これから試験を始めるからと言われて、え、ここまでは試験ではなかったの?と拍子抜けした。*リスニング1問目:友人間のゴルフの誘い。誘われた女性はほとんど経験がないからと躊躇するのだが、道具はレンタルできるとか、ウエアはカジュアルでいいとか、そんな感じで一緒に行くことになるやり取り。質問は、どのような会話がされたいたかというもので、比較的容易に答えられた。*リスニング2問目:これが難しかった。スポーツニュースだったのだろうか?あるスポーツ選手が急にチームを去ることになり、それが驚きをもって伝えられている様子。すでに数チームから誘いがあるらしい。というような内容だが、細部が全く聞き取れなかった。自分のリスニング能力はまだまだだと常々自覚しているが、それでも最近、ここまで全く聞き取れないということはなかったので、ある意味衝撃だった。*次に写真を見ながらの会話:スキューバダイビングと弓道の写真を見せられる。仮に試験官と私が親しい友人だとして、スキューバを始めたいと言っている試験官の人を、私がなんとか引き止めたいとすると、どのように説得(dissuade)するかという、よくわからない設問。おそらく「dissuade」の意味を知っているかどうかが肝だったのだろう。→スキューバダイビングは大変楽しそうだし私も興味はあるが、万一トラブルにあったときに、水中の事故ということでとりかえしのない事態に陥る可能性もあるので、やめたおいたほうがよいのではないか?代わりにアーチェリーなどはどうだろうか?というようなことを婉曲に伝えた。〜普段会社にはどのように行っているか?(How do you get to work?)→この質問を、私はHow do you get works?と取り違えて、まるであさってのやりとりをしてしまった。おそらくget to workの語彙を知っているかを問う質問だったと思われるが、このやりとりで試験官に「やれやれ」というような表情をされて、ああこれは落ちたなぁと心が折れかけた。〜日本の公共交通機関が発展しているのはなぜだと思うか?→ひとつには、時間を厳守する日本人の国民性があると思う。その厳しい要求に応えるため、公共交通機関もシビアな運行が求められる。‥というようなことを答えたところ、うん、まあそれもひとつの理由だねと言われて、次に〜日本の公共交通機関はどのような要改善点があるか?という質問が続いた。→咄嗟に答えが思い浮かばなかった。やや的外れだなぁと思いつつ、「たとえば観光地で最近外国人観光客が増えて、地元の住民が公共交通機関を利用するのに難儀するという話をよく聞く。自治体が主導で観光用の循環バスを導入するなどするとよいのではないか。」というようなことを答えた。講師は少し怪訝な顔をして、興味深い意見だね、などと言っていた。〜自分の趣味で、何か追加したいものはあるか?→質問の意図がわからず、最近運動不足なので、なにか運動を‥と言いかけたら、そうではなくて、今の趣味をさらに広げるためになにか追加したいものはあるのか?ということのようだった。「もっとよい写真をとるために交換レンズを購入したい」と答えた。〜自分の住んでいるところについて→最初の雑談の内容が被っていて、ひょっとしてもはや消化試合的な質問なのだろうかと訝りつつ回答。「自分が住んでいるのは東京の23区の西部にある世田谷区というエリアで、23区の中では人口が最も多い。住宅地で比較的富裕な層が住んでいると言われるが、自分は決してそうではない。私が住んでいるのはその中では商業地として栄えている三軒茶屋という街だ。」というような回答。特に追加質問もなく、そのまま面接はそっけなく終了。試験が終わって、ブースを出ると、結果が送られてくるまでしばらく待ってくれと言われて、フロントで待機した。結果もなにも、この体たらくではランクアップどころか前回よりもポイントが下がっていてもおかしくないかも、とかなり打ちひしがれていたのが、10分ほどして担当の女性が、「おめでとうございます。」と言ってペーパーを持ってきた。NOVAスコアは8.5、前回は8だったので、スコアはワンランク上昇した。クラス編成のもとになるレベル分けでは、レベル9=8.5〜9レベル8=7.5〜8なので、ギリギリながら、レベル8からレベル9へのランクアップを果たせた。これで推薦してくれた講師にもなんとか顔が立つというものだ。ちなみにこのNOVAスコアというのは、IELTSのスコアに準拠しているとのことだが、私自身、自分の会話力がIELTS8.5のレベルにあるなどとは到底思っていないので、実際はIELTSのそれよりかなり甘めなのだろう。こちらが項目別のチェックリスト。前回(体験レッスン時)は100項目中クリアできていたのが85項目だったが、今回のテストで92項目まで上がった。あれほどリスニングができなかったのに?と、正直やや狐につままれたような気分だった。多分にオマケの面もあるのかもしれない。Fluencyの評価がコンプリートになったが、他の項目はそれぞれ満点にはあと2項目だった。とまあ、テストが散々な出来だったわりには、かろうじてレベルアップを果たせて、結果オーライと言えなくもないが、私自身、英会話についてはまだまだだという現実をあらためて突きつけられた。今回の20分のテストの中でも、振り返ると、もっとこう話しておけばよかったとか、あの言い方はなかったなぁと思う部分が多々ある。その意味では、嬉しさよりもむしろ悔しさが募る結果だった。なお、NOVAでは、レベルが8から9に上がると、新たにレベル9のレッスンを受けられるようになるのに加えて、レベル8以下のレッスンを割引で受講できるようになる。ただし、レベル9のレッスン受講に必要なポイント数は1.5ポイントと、それまでの1.1ポイントよりも多くなるため、差し引きであまりお得感はないような気もする。レベル9のレッスンはグループレッスンでも3名までに限定されるが、レベル8までのグループレッスンにおいても、人気講師や週末午前中などの時間帯でない限り、参加人数はおおむね1〜3名程度だった。そんなわけで、しばらくの間はこれまで通りレベル8のレッスンを中心に受講しながら、徐々にレベル9のレッスンを受けてみようかと思っている。追記:今も引き続きレベル8のグループレッスンを受け続けているが、受講生が2人だけのとき、講師が「君たちはどちらもレベル9だから云々」と言うのを何度か聞き、レベル8にまざってグループレッスンを受けているレベル9の人って結構いるんだなぁと思った(しかも、私がこういうのもなんだが、もうひとりの受講生のレベルはそれほど高いとは感じられなかった)。おそらく長く通っている年配の受講生の場合、レベル8になってから何年か経つと、推薦をもらえてそれなりに自己表現をできればレベル9に上げてもらえるのではないかと思う。ということで、NOVAのレベル9って、ネットの一部記事に書かれているほど、レアのものでもエクスクルーシブなものでないということに今更ながら気がついた次第。

2024年08月24日

閲覧総数 2622

-

37

「東京シティガイド検定」合格(その3)

さて、そんな感じでセミナーを受講し、資料をいろいろと読み込んだ後に、公式テキストをあらためて読み返すと、あれほど総花的で味気ないと感じていた公式テキストが、実は過不足なく、よくまとまった内容であることに改めて感心した。結局、このテキストを3~4回、蛍光ペンを引きながら繰り返し読んで…これまでの他の資格の受験時と同じく、重要なポイントをノートにまとめた。昭和の人間らしいアナログなやり方だが、私の場合、これが一番頭に入るのだ。試験前日、最後まで残しておいた前年(2024年)の過去問を解いてみた。結果は90点と上々。なんとか仕上がったという手ごたえをつかめた。当日の受験会場は渋谷の桜ケ丘CBTセンター。渋谷には反対側にもCBTセンターがあって、簿記の時はそちらで受験したが、今回受験した桜ケ丘センターの方がはるかに広くて綺麗だった。試験の制限時間は90分だが、実際はそれほどかからない。20分もかかっていないと思う。記入ミスがあっては馬鹿々々しいので入念に見返したが、それでも1時間近く時間が余った(笑)。印象としては、過去数年より簡単だったなという印象。ただ、これはおそらく、公式テキストに掲載されていない最新のトレンドや、セミナーで講師が強調していたポイントなどを勉強していたからで、逆に言うと過去問で苦労したのはこうしたアドバンテージがなかったからなのだと思う。それでも10問近く、確信がもてなかったり、全く見当もつかない問題もあるにはあったが。結果がその場ですぐわかるのがCBT試験のよい(あるいは味気ない)ところ。勘で答えた問題がいくつか正解していたようで、結果は96点と予想以上の高得点だった。どの問題を間違えたのか知りたいところ。合格認定証はHPのマイページからダウンロードできる。また、「合格認定バッジ」は通常1200円で購入するのだが、90点以上の合格者にはゴールドバッジをプレゼントとのこと。少し嬉しい。総じてこの検定、決して舐めてかかってはいけないが、きちんと準備をすれば恐れるに足らないものだと改めて思った。私の準備期間は一か月強(ただし年末年始込みなので時間の余裕はあった)、勉強時間は50時間前後だったと思うが、正直「オーバーキル」感もあって、ここまでガッチリノートを作って暗記をしなくても十分なレベルだった。セミナーについては非常に悩ましい。受講すれば効率よく高得点の合格が見込めるが、いかんせん2万円弱と言う価格は、この検定に合格するための対価としては高すぎる。私の場合、セミナーを受講したことが高得点につながったのは明らかだが、反面、なんというか「金で資格を買った」的なうしろめたさがつきまとっている。まあ現実には、セミナーを受講しなかったとしても、過去問を何度かこなして出題傾向をつかみ、公式テキスト以外の資料類しっかり目を通しておけば、合格するのは難しくはないと思う。さて、この検定、受験する意味はあるだろうか?合格したからと言って、特になんだというものでもないが、自分が住んでいる東京という地について、あらためて体系的に学ぶことができたことはなかなか有意義だったと思う。今回の勉強を通じて、自分が東京のことを知っているようで知らないという事実を思い知ったし、渋谷や丸の内など変化が激しいエリアの最新事情も飲み込めた。改めていろいろ訪れてみたいスポットもできた。そういう意味では、観光業界やインバウンド業界の人はもちろん、趣味の延長として勉強するのも決して無駄にはならないと思う。私もこれを機会に。当ブログの「都内近郊散策」シリーズを充実させていこうと思っている。受験対策セミナーの値段だけは、もっと安くしてほしいですがね。

2025年02月18日

閲覧総数 273

-

38

【温故知新PJ】ラ・パッション・グルナッシュ2015

信濃屋さんでまとめ買いしたうちの一本。ルーションの協同組合で作られるワインです。「神の雫」にも登場し、RWGの旨安大賞にも選ばれた銘柄ですが、「温故知新」を名乗るには少し新しすぎる感じもします。ブラックベリーやプルーンなどのコンポート、墨、黒胡椒や丁子などの、とにかく黒っぽい(笑)香り。飲んでみると、とにかく濃い!ひたすら濃厚でジャミーな果実味に少しユーカリや麦わらっぽいアクセントが加わります。酸もしっかりとあって、後半は熟したタンニンが押し寄せますが、飲みづらさは(あまり)ありません。アルコール度も14.5%と高く、いかにも南方のワインという味で、千円台のワインとしてみれば、まぁそれなりに完成度は高いと思います。といっても、単体で飲んで楽しいタイプとはいいずらく、居酒屋やビストロなどで料理のお供にグビグビ飲みたい銘柄です。個人的には、ジャムっぽい重たい果実味がちょっと好みではないかなぁ。ラベルは可愛いですけどね。★★☆楽天でパッション・グルナッシュを探す

2018年10月31日

閲覧総数 355

-

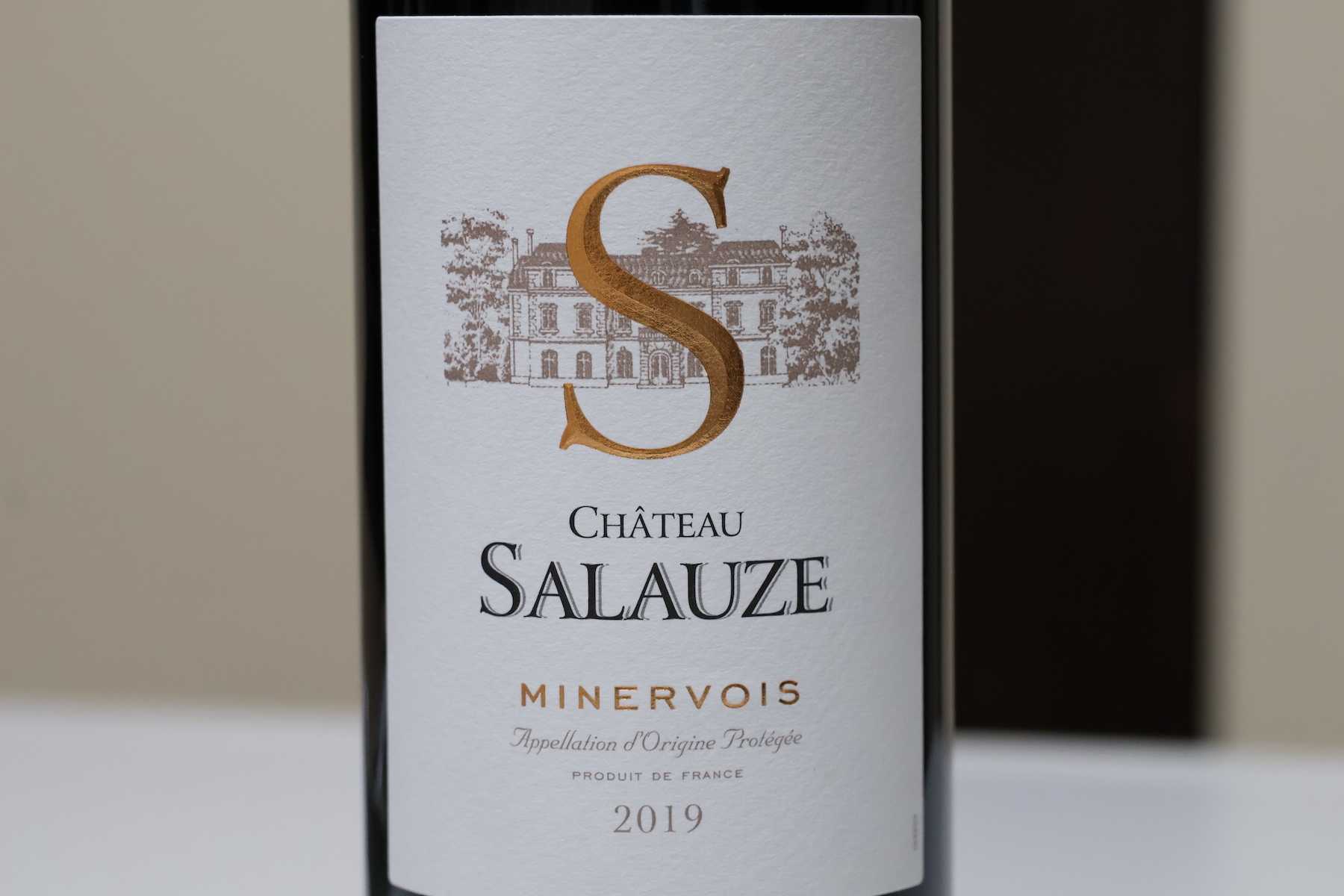

39

南仏も悪くないですね〜シャトー・サルーズ2019

正月にうきうきさんで買った1.5万円10本福袋の1本。中にはかなり高額そうなワインも貼っていましたが、このボトルは市価1760円と、ほぼ標準的なプライスです。産地はミネルヴォワ。ショップの説明を引用しますと‥南フランス赤ワイン愛好家大注目!フルボディ辛口赤ワイン愛好家大注目!前菜からメインまでオールマイティーなコスパ抜群の南仏フルボディ辛口赤ワインが日本国内販売店限定で遂に登場!フランス・ラングドック・ルーション地方の中でも人気急上昇のAOC地区!その中でもフラッグシップ地区として有名で、生き生きとした最高品質の赤ワインを産するアペラシオンで、強さを内に秘めた繊細さとエレガントな味わいは南仏でも群を抜く評価を得るAOCとして有名な世界遺産ミディ運河沿いに広がる歴史ある産地ミネルヴォワAOC!ミネルヴォワには古代ローマ時代からぶどうが自生していたため、退役軍人たちがワイン生産をしていたという歴史ある産地としても有名!ヒュー・ジョンソン氏はAOCミネルヴォワについて「丘陵にあるAOC地区。生き生きとした良質のワインを産する」と述べ★★(ダブルスター)高評価!ずばり年間300日以上晴天が続くという南フランスならではの完熟したシラー種とカリニャン種、グルナッシュ種で造られる究極辛口フルボディ赤ワイン!摘みたてのプラムやイチジクなどを連想させる甘い果実の香りに、スミレの花のニュアンス!フレッシュで率直な果実感と穏やかな酸味、適度なタンニンが特長の、フードフレンドリーで親しみやすい味わいの高級ミネルヴォワ!究極シャトー・サルーズが日本市場超限定で少量入荷!文字数のわりに内容がありませんが(^^;、シラー、カリニャン、グルナッシュなどということですね。グラスの注ぐと、少しくすんだ感じのルビーの色調で、ブラックチェリーやカシスに加えて、たしかにイチジクっぽい香り、他に麦わらや燻製肉、それに少ししなびた花束のようなニュアンスがあります。味わいは、やや過熟感すらある果実味とオレンジピールを思わせるような酸、それになめらかなタンニンとで、飲みやすいものです。正直、やや野暮ったさも感じますが、イタリアなどの銘柄のような力任せなところや、一部の安ボルドーのような厚化粧な感じもなく、値段なりによく仕上がったワインだと思います。とはいえ、「悪くない」というだけで、積極的にリピートしようというほどのものでもありませんが。★★★

2023年02月19日

閲覧総数 585

-

-

- ★居酒屋★

- 近所の居酒屋さんでごはん

- (2025-04-23 12:48:34)

-

-

-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…

- ジャン・マリー・フーリエ / 2010年…

- (2025-04-04 11:33:32)

-

-

-

- 今日のワイン

- 思いのほか悪くないラングドック白〜…

- (2025-04-23 18:00:07)

-