全176件 (176件中 1-50件目)

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.08-4 黒き空間に黄金の太陽は輝く

バッカロッサ ラッツィオ・ロッソ・IGT ポッジォ・レ・ヴォルピBaccarossa Lazio Rosso IGT ,Poggio Le Volpiそしてファラオはこのワイン。(ファラオの映像ではないけど…←)ファラオが居なければ、彼の秘法がなければすべてが成り立たないストーリー。ならば裏に隠れた超主役として最も存在感あるフラッグシップを。

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.08-3 危険な甘ささえ持つ…

プリミティーヴォ・ディ・マンデュリア DOCポッジォ・レ・ヴォルピPrimitivo di Manduria DOC ,Poggio Le Volpiそして宿敵の悪役。熱風吹く砂埃の中にあってもスーツ&タイ。他の脇役を食わんばかりの勢いのある存在感。デュールヴーはこれ…

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.08-2 不思議な力を持つワイン

サリーチェ・サレンティーノ レゼルヴァ DOC ポッジォ・レ・ヴォルピSalice Salentino Reserva DOC ,Poggio Le Volpiジュラ紀の専門家エスペランデュー教授。彼が解き明かす秘法によって、ストーリーが展開していく。優しげな(そのうえ怪しげな?)爺様だが、さすがその道に生きる者、アデルより我が儘を通す事さえあるのが痛快。そんな不思議な魅力を備えたワインがこれ…

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.08-1 妹・アガットはこのワイン

フラスカティー D.O.C スペリオーレ セッコ ポッジォ・レ・ヴォルピFrascati D.O.C Superiore Secco ,Poggio Le Volpi奔放な生き様を貫くアデルのイメージをドンナルーチェ→の中に見たとすれば、妹・アガットにも、ぴったりとくる銘柄がある。無表情でベッドの上で、時間を止めてしまった彼女ではなくはつらつとして活きの良い、それでいてアデルよりも女性らしい優しさに満ちた印象の彼女だ。それは、このワイン…

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.07 いずれにせよ冒険

ドンナルーチェ ラッツィオ・IGTポッジォ・レ・ヴォルピDonnaluche Lazio IGT Bianco,Poggio Le Volpiグラスに注いで時間が経つ。出足は微弱発泡で舌を刺すようなインパクト、しかし瞬時にグラスの中で滑らかさを得る変わり身の早さ。味が弱まったり、香が収束へ向かう物も多い中、このワインは向き合う時間に比例してツヤを発し、複雑さと深みを増していく。まるで、一つの場所へ落ち着く事を拒むかのように…

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.06 深く向き合ってこそ

ドンナルーチェ ラッツィオ・IGTポッジォ・レ・ヴォルピDonnaluche Lazio IGT Bianco,Poggio Le Volpiグラスに注いだ時、その色の濃さに驚いた。2008年といえど黄金色、緑のトーンは無し。深く趣のある色合い。メインの葡萄=マルヴァジーアは、クローンが多く、現在主流なのは多産系ではあるが香も味もややフラット(起伏が少ない)。しかしこの、マルヴァジーア・デル・ラッツィオは、驚異の特性を発揮する…

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.05 『アデル』 だ!

ドンナルーチェ ラッツィオ・IGTポッジォ・レ・ヴォルピDonnaluche Lazio IGT Bianco,Poggio Le Volpi『ブラン・セック』という名、緑の美しい服。フランス人。そんなキーワードを頼りに、味と語らいながら探求していく。しかし、どのワインもそぐわない。お行儀が良すぎるのだ。キーワードや、今までの印象は、必ずしも真実へ至る道では無い事に気づく。思い悩みながら見つめる瓶の羅列。その向こうになぜかしら輝く太陽。え!?これって!!?

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.04 アデル探しの旅は続く

ドメーヌ・フィスター リースリング ジルバーベルクRiesling Silberberg, Domaine Pfisterアデルのイメージを求めて、ボルドーでもブルゴーニュでもなければ、次は思い切って北のアルザスへ飛んでみる。原作がbande dessin?eだけに心に羽根を生やさねば見えないかも知れないから。アルザスにも多くの造り、そして味わいがある。少し甘かったり、自然栽培をウリにしたり…とよく見極めないと、本質的な美味が隠れてしまう。そこで選んだのが…

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.03 アデルの姿が見つからない

2006 ブルゴーニュ ブラン コート・シャロネーズ・AC モンタヴリル ドメーヌ・ミッシェル・グバール・エ・フィスBourgogne Blanc Cote Chalonnaise A.C. Mont-AvrilDomaine Michel Goubard et Fils『ブラン・セック』の名前を鍵にして、アデルのイメージをボルドーのワインに求めようとしてダメなら、ブルゴーニュを当たってみる外ない。ブルゴーニュのシャルドネらしさを持ちながら、他の+αを感じさせてくれる、そして、少し敏感で、瓶毎に微妙に味香が違うところに、気難しくワガママなフランス女性を感じるこのワインなら…

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.02 このしとやかさは…

エール・ド・リューセック 2007シャトー・ド・リューセックR de Rieusec,Bordeaux Blanc Sec Chateau de Rieussec安易に考えていたが、なかなか簡単にはたどり着けそうにない。まずは原点に帰り、アデルを見つめ直す。型にはまらない。アクティヴ。思いを貫き通す...でも誰もが認める美しさをも持つ。そんなキーワードを頭の中で醸成し直し、"気品"というスパイスを加味して次に導き出した答えは…

2010年07月07日

-

アデル ファラオと復活の秘薬 イメージワイン探求 Nr.01 その姿を求めて…

シャトー・レイノン ソーヴィニヨンブラン 2007デニス・デュブルデューChateau Reynon Sauvignon Blanc,Denis Dubourdieuまたも嬉しい仕事が舞い込んで来た。7月3日(土)~全国ロードショーが始まる「アデル ファラオと復活の秘薬」の主人公=アデルのイメージ・ワインを探す事。まずは試写会に招かれ気合いを入れてスクリーンを凝視する。担当さんは、「難しいですね」…と言っていた。が、驚くほどに明確なキーワードが飛び出してきた。それは…

2010年07月07日

-

09-0814 偉大なる存在はここに到達

2007 シュタインベルガー リースリング Q.b.A トロッケン クロスター・エーベルバッハSteinberger Riesling TrockenKloster Eberbach,Hessische Staatsweinguter別格です。ドイツワイン好きが、歴史を紐解いた時、造り手のクロスター・エーベルバッハの偉大さは認めざるを得ません。二山五城と呼ばれ、別格扱いされきたその存在は、まさにドイツワインの歴史そのもの。その大名跡を受け継いでいくケラーマイスターの重圧も並ではありません。現在、その重責を全うするのが、プリンツ。自己の名でもワインを造りながら、シュタインベルガーのワインを作り続けています。そのQBAトロッケン。これは、どんな味? ⇒続きはコチラ

2009年09月08日

-

09-0715 調和へ

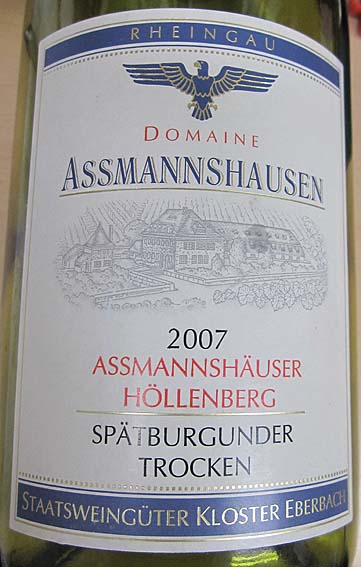

2007 アスマンズホイザー・ヘーレンベルク シュペートブルクンダー Q.b.A トロッケンDm.アスマンズハウゼン,スタッツヴァインギューター・クロスター・エベルバッハAssmannshauser Hellenberg Spatburgunder Q.b.A TrockenDomaine Assmannshausen,Staatsweinguter Kloster Eberbackプログレッシブ。今、アスマンズホイザー・ヘーレンベルクに私が捧げたい言葉です。その姿は、ただのピノノワールではありません。ブルゴーニュが持ち得ない、我々日本人には嬉しい特性をしっかりと持っているのです。それは、和のもの、魚介類との巧みなマッチング。まずは、海苔で試すと一目瞭然。バーガンディーは海苔を拒絶してしまいます。磯臭さが強められ、とても食べられたものではありません。どちらかを放棄するしかありません。しかし、この地獄の山は、いとも簡単に受け入れてしまうのです・・・ ⇒続きはコチラ

2009年09月08日

-

09-0715 進歩のもたらす感動

2007 アスマンズホイザー・ヘーレンベルク シュペートブルクンダー Q.b.A トロッケンDm.アスマンズハウゼン,スタッツヴァインギューター・クロスター・エベルバッハAssmannshauser Hellenberg Spatburgunder Q.b.A TrockenDomaine Assmannshausen,Staatsweinguter Kloster Eberback25年ほど前のことでしょうか、「ドイツ最高の赤!」って判で突いたような文言を頼りにアスマンズホイザーの各グレードをいくつも飲みました。その時、これを最高と言うのなら、ドイツの赤は視野に入れる必要なし…と判断。再度、10年ほど前に集中して飲んだ時もことさら変化はありませんでした。いかにドイツ好きの私とて、テロワールの悪さを嘆き、ご無沙汰にならざるを得ませんでした。しかし、すべてがいつまでも変わらずにいる訳ではありませんでした。造り手の技術、飲み手の意識も、テロワールでさえも。久々に出会ったこの銘柄、前のスタイルのままだったらもう向き合うのも終わりだな…などと半ば高飛車な態度で抜栓、グラスに注ぐと・・・ ⇒続きはコチラ

2009年09月08日

-

したたかに生き抜く女性のような…

2006 ロルッヒャー・カペレンベルク シュペートブルクンダー Q.b.A トロッケン カール・オッテスLorcher Kapellenberg Spatburgunder Q.b.A TrockenWeingut Karl Ottesカール・オッテス。近年評価急上昇。その生き生きとしたリースリングを飲めば、人気の高さも納得できます。でもそれだけ白の造りが上手だからこそ、赤の方には期待をしていなかった…というのが本音。オールマイティーな造り手なんて、そうそう居るハズはないから。グラスに注げば、色は薄め。しかし中心部分には黒っぽさと紫を感じる色合い。香はドイツのシュペートブルクンダーならでは。赤い果実、茹で小豆はお約束ながら、焦げて香ばしい風味。下草、ヨード。オレンジ、苦みが締まる風味。そして、微弱発泡が仄かに隠れています。舌触り滑らか。丸さがあるのは、ほんの僅かの甘みがそう感じさせるのか…。ライトボディ。でも決して味が薄いのではない。スルスルと喉を落ちていく曲者。旨味はいっぱい。心地良い苦み・締まりへと味の曲線はつながっていく。樽の風味が味の要素を豊かにしている。飲み残して、二日目になって、冷蔵庫に入れていた温度から飲み始め。すると、一段と美味しい!間違いなく美味しい。昨日は、甘さが気になる…と言ってた傍らのソムリエも今日の方がおいしい!と言ってます。したたかに生き抜く女性のような、潰れそうで、実はそこから実力を発揮…という芯の強さを持っているワイン。

2009年08月15日

-

ピノノワールの地図は書き換えなければ…

2007 ザルヴェイ シュペートブルクンダー 2007 トロッケン ヴァイングート・ザルヴェイSalwey Spatburgunder Trocken Weingut Salweyドイツのバーデン地方は、実力派がひしめき始めました。このザルヴェイも4房を獲得しています。設立は、祖父ベンノ ↓父コンラッド ↓ヴォルフ・ディートリッヒと、ザルヴェイ家の系譜は現在に至っています。葡萄の生産比率は、グラウア・ブルグンダー45%、シュペートブルクンダー40%ヴァイスブルクンダー12%、…平均収量は53hL/ha、VDPのメンバーであると同時にバリック・フォーラムにも参加しています。頭封を外し、コルクのヘッドをみると、木の目にカビが生え、良い貯蔵を感じさせます。この時点で期待大!が、栓を抜いて驚いたのは!?・・ ⇒続きはコチラ

2009年08月15日

-

軽量化?

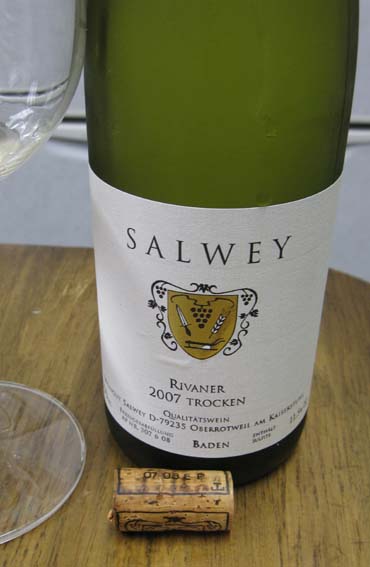

2007 ザルヴェイ リヴァーナ トロッケン Q.b.A ヴァイングート・ザルヴェイSalwey Rivaner Trocken Q.b.A.ザルヴェイ。余り知らなかったけれど、ゴーミヨ・ドイツワインガイド4房…超実力派なんです。って事で、期待いっぱいで抜栓する、リヴァーナのトロッケン。気合いが入っていただけに抜栓時にズッコケました。びっくりする程短いコルク!質はまずまずだけど、ウソみたいに短い。グラスに注ぐと、薄めの黄金色。ほんの僅か、緑のトーンを持っているように感じます。香は、かすかに白い花・柑橘特にレモンそして鉄を連想させる匂い。チリチリとした微発泡。それはグラスで揺する内に少しずつ収まってきます。外観、香、一瞬の舌触りから、ライトなのかな…とも思ったのですが、結構ボディが膨らみます。力強さを持って、押してきます。そして時間が経つに従ってまとまり、整然とした強い構成を披露してくれます。樽の印象はほとんどありません。丸い滑らかさを持ち、それでいて力強いボディ。余韻がジワジワッと伸びていく上出来ワイン。ミュラートラガウという品種のヘナヘナな感じはまったくなく、お料理を引き立てられる構成。経時変化を確かめながら10日を経過させましたが、なお艶やかで、より美味しくなったような感じさえ受けました。毎日、栓を抜く度にポンッとガスが出るけど、液体からは既にかなり前からチリチリ感が消え、より美味しくなったようにさえ感じます。余り知らなかったけれど、一流を実感させる造り手の技、手抜きのない構成、魅力的なアフターと余韻。この超一流造り手を知らなかったこと、そして38mmというコルク長。「軽量化」と判断しながらも、これから、ドイツのワインはどうなっていくのか…と、期待と不安を抱きながら、交配品種「リヴァーナ」の表記を眺めた私です。

2009年08月15日

-

引き込まれるようなピノの魔力

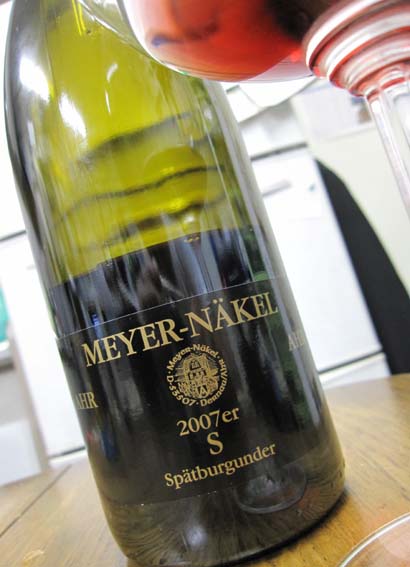

2007 マイヤー・ネイケル シュペートブルクンダー “S” Meyer-Nakel Spatburgunder 'S' Qualitatsweinドイツワインガイド・ゴーミヨ2004年版で「その年の生産者」に選ばれたマイヤー・ネイケル。伝統的に赤が多いアール地方とはいえ、栽培面積の75%がシュペートブルクンダー。リースリングに至っては、ドルンフェルダーと合わせて5%。こいつは、最初から凄んでいる。黒くシンプルないでたちに、自分が圧倒されているからそう感じたのかも知れない。年号の下に記された“S”の文字は、金バッジのごとく恫喝し、畏敬を強要してくるかのよう…。対決は、初対面の2007年。グラスを傾ければ、エッジは少し薄め、中心は黒っぽい。出荷間もないからだろうが、ピノノワールとしては標準的。香は、まず、樽・下草・ヨード・ヴァニラ。赤い果実。上品なイチゴ。可愛らしいチェリー。ハーブ。もっと果物…メロンなども。さらに気持ちの良い焦臭。香気成分が湧き立ってくる。「この香だけで御飯が食べられる」…って表現が変かな?舌触りの角がなく滑らか、タンニンも角が取れ丸いのでするすると口に入り喉を越そうする。しかし、アルコール度数は14%表示されている通り、酔いが後から追いかけてくるのでご用心。風味の中に塩辛さにも似たミネラル分。…もしかすると土壌に起因?味わいの複雑さは他の追随を許さない。アフターテイストも豊かで、余韻も極めて長い。この複雑さ、馥郁たる香、緻密さ、文句無し。引き込まれるようなピノの魔力、その封印を解くには、4時間ほどをかけて飲んでみるのも良いかも…。

2009年08月15日

-

浮気男に出してみると…

Non オッテス リースリング セコ “カプリス” カール・オッテスOttes Riesling Secco "Caprice"Karl Ottes新着ワイン!って輸入業者から届いたリストを見ると…リースリング セコ “カプリス”…って何じゃこれ??最近のドイツワインは、スタイルの変化から慣れた人間でも内容を判断しかねます。畑名無し、葡萄品種のみ、そして「セコ」とあれば、業界人は、ガス圧弱めなスパークリングを想像します。それを狙ったネーミングに違いない、と勝手に思い込み、注文してみると…案の定!で、良かったぁ。この栓は、飲み残してもある程度密閉できて再度、飲み直しが可能(幾分、ガスは落ちますが…)な便利モノです。“カプリス”って意味は「気まぐれ」なので、まぁ、ちょっと新しい事に挑戦した!ってことなんだろうと思います。薄くクリアーな黄色は、レモンが入ってんの?なんて言われそうな柑橘風味。シトラスなども感じ、スッキリと切れ、余韻は短め。キツくないレモン。残糖は、10.3g/L、酸7.9g/Lで、そこそこ辛口、そして爽やかなバランス。泡は細やかで滑らか、クリーミーにさえ感じてしまいそうなキレイな粒。カプリスは、“浮気”とも訳せる単語なのですが、風味は初恋の味…と表現したいようなレモン風味。裏に隠れた意味と、内容のギャップは、浮気男に出してみると効果があるかも?お料理全般に合わせたい、上質な弱発泡ワインです。

2009年06月13日

-

ねこぢる…

2007 ゾンマラッヒャー・カッツェンコプフ シルヴァーナ トロッケン Q.b.A ゾンマーラッハ農協Sommeracher Katzenkopf Silvaner Trocken Qualitatswein Winzerkeller Sommerach試飲会で出会ったこのワイン、私の頭を過ぎった言葉はねこぢる…微妙にシュールなラベル、猫はこちらを睨んでる?それとも僅かに微笑んでる?ミステリアスな思いを抱かせます。にしても、「猫の頭」っていう畑名は?猟奇的?いえいえ、猫の顔が緩むような南斜面なんです…とは輸入業者の弁。なんとなくこじつけの感も。畑地図を見ると、猫の背のように婉曲した南向きの幅3kmほどの細長~い畑、確かに陽当たり良くて猫の顔も緩みそう。けれど特筆すべきはそのコストパフォーマンス。他にもフランケン地方には優良醸造所のワインが色々あるけれど、それらに十分比肩する味わい。それでいて価格の安さ。これこそがレベルの高い造り手(ゴーミヨ2房)の長所なのですね。2007年産なので、若くてキレあがるような内容を考えてグラスを傾けたのですが、舌触り滑らか、旨味が多く、複雑な辛口。余韻も心地良く、しっかりと締まります。その味が描く曲線は、孤高を譲らない猫のイメージそのもの…。決して安物でなく、フランケン地方のベーシックワインとして和食を始め、野鳥、チキン、カツ…など、色んなお食事に合わせられる存在。いつも手元に置きたいような、そんな気持ちにさせてくれた私の「ねこぢる」です。

2009年05月29日

-

変化する味構成、隠れたラインを楽しめたら通?

ロリッヒャー・プファフェンヴィスリースリング カビネット トロッケンカール・オッテス醸造所Lorcher Pfaffenwies Riesling Kabinett TrockenWeingut Karl Ottesスタートの温度は5℃と低かったせいか、出足は弱腰で、香も弱めな印象。しかし、低温でもボディはグッと膨らみ、余韻はかなり長めに感じます。冷やし過ぎた状態で抜栓直後という、立ち上がり時点だけで判断してはならない典型的な構成のような気がします。案の定、空気に触れ、開いてくると徐々に、香と味が立ち上がってきます。少し時間がかかってしまうのが、リーファー運送と、セラー貯蔵の証なのでしょう。(常温陳列のものに比べてスタートは眠った状態なのです)そして40分経過。柑橘系のグレープフルーツやミカン。青リンゴやハチミツ。そして白い花やゴム…といったリースリングのお約束が美しく確かに立ち上がってくれました。スタート時点では、強烈な締まりと余韻の長さを感じたのですが、開くと、辛口らしい心地良いボディでスッキリとした酸、適度に締まる余韻と、味の切れ上がりに、構成が移行していきました。抜栓後すぐと、時間が経過して開いた後では、風味の要素・構成がまったく変わってしまうタイプのワイン。これは、詳細なアドバイスを提供する必要がある特性と言えるでしょう。でも開ききれば、心地良い辛口。和食を中心にして、どんなお料理もOK間違いなし。この特性を理解し、コントロールできれば通人。できそうにない人には腰を据えて向かう事を伝えなければならないワイン…と言えるかも。

2009年05月26日

-

赤猫招き

2007 ゾンマーラッヒャー・カッツェンコプフ ドミナ QBA トロッケン ゾンマーラッハ農協Sommeracher Katzenkopf Domina Q.b.A TrockenWinzerkeller Sommerachドイツの赤…って事で、それなりにダメ元覚悟で臨む事になるけれど、どうしてどうして、下手なピノノワールより濃度はありそう。外観としては、紫色のトーンを持った、やや薄めの赤、ドイツだからどうせ…という時代ではなくなった、と容易に感じさせてくれるものです。グラスの外から見ていたら、心の中に明かりが灯ったような気がします。それはきっと、ワイン造りに情熱を注ぎ続けた人がいるからこそ…の姿なのでしょう。さて、火事と喧嘩は江戸の華…ではありませんが、火事が多かった江戸時代、炎が牢獄に迫ってきた時、いくら罪人と言えど死なせてはなりませんから、期限を切って解き放ちを行っていました。だから囚人達は、「赤猫招き」と呼んで火事が近隣で起こると、その炎が近づいて来る事を望んだのです。時として牢獄に自ら火を点けた…という話さえあります。抑圧された人達が、解放されるとなれば、そのエネルギーは凄いものになります。冷涼なドイツ・フランケン地方で、赤ワインを造る…という言わば抑圧された状態。それを解き放つ、地球温暖化、そして、ドミナという葡萄品種。これらが加わった時、腕の良い造り手のポテンシャルは炸裂、驚くべき赤ワインを登場させる事になった…と言えるのかも知れません。火事は決して許してはなりませんが、こんな技術革新・天候の変遷は、ワイン造りにとっては良い事と言えるでしょう。さぁ、ゾンマーラッハ農協の造り手=ステファン・ゲルハートと共にやってみましょう。「赤猫招き」…を。グラスに注げばこの炎、やや薄め、紫と黒のトーンを持った赤。しかし二日目には煉瓦色に変化してきます。香は赤い果実、ベリー、ピノノワールと共通の小豆、そして花の香は山査子。優しく可愛らしくまとまります。ややしっかりとした酸と感じるのは、開き方が足りないからで、酸っぱいと感じたら、空気に触れさせて温度を上げて下さい。ボディはミディアムライト。しかし余韻は後ろへと伸びていき締まりがきっちりとあります。軽やかながらも十分な満足を得られるのは、造り手の技量によるものでしょう。樽は感じません。果実味が主体となります。でも温度が上がり気味になっても美しく変化し、ずっと楽しませてくれます。空気に触れ、開けば、柔らかくなります。翌日の方が赤ワインらしい…と言えるでしょう。娑婆の空気に触れれば、猫は余韻を残しながら天空へと舞い上がる。嗚呼、「赤猫招き」…

2009年05月22日

-

陰干しのジビッボ

2007 パッシート・リクオロソ パンテレッリア ペレグリーノPassito Liquoroso Pantelleria Pellegrinoイタリアのシチリア島。地葡萄のジビッボで造られています。パッシートですから、陰干しにして凝縮度と糖度を高め、より魅力的な領域に達しています。リクオロソは、リキュールのようにアルコール度が高い…という名称であり、ラベル表記によると15%にまで達しています。グラスに注げば、まさに黄金色。期待を担う、美しい輝き。香のフルーティーさには圧倒されます。濁り感のない美しい果実が次々とグラスから香ってきます。残糖は、恐らく100g/L程度と感じられ、完全なデザート・ワインよりは少しだけ優しい甘さ…と言えるでしょう。今回、ティラミスと合わせてみたのですが、これはもう抜群のマリアージュ。幸せな気分になれました。パッシートは高価な物が多いですが、比較的リーズナブルなプライスで、ここまで品質が高いものは、イタリア産では珍しい存在と言えるでしょう。甘い物好きの方へ。容量が500mlってのもよりお買い得感があります。抜栓後も酒質が強く、長持ちします。栓もそれに対応するスタイルになっていますので少しずつチビチビお楽しみ下さるのも一興かと…。

2009年02月24日

-

オッテス エアステスゲヴェックス

2006 ロリッヒャー・カペレンベルク リースリング Q.b.A エルステス・ゲヴェックス カール・オッテス醸造所2006 Lorcher Kappellenberg Riesling Qualitatswein Erstes GewachsKarl Ottesガイドブックの、ケラー・マイスターに、「ゲラルド&フミコ・オッテス」と記されているカール・オッテスの造るエルステス・ゲヴェックス。ガイセンハイムの大学で知り合い、結婚した二人が運営するカール・オッテス醸造所は、現在ゴーミヨ・ドイツワインガイドで赤印付二房の評価。自分としては、3房+と考えているだけに、この2006年は、どんな出来?を探求してみたいのです。エルステス・ゲヴェックスですから、当然ながら看板畑のカペレンベルクで、収量は50hL/ha以下に搾っています。よりその内容を明確にするため、同蔵元のプファフェンベルク畑のカビネット・トロッケンと比較。グラスに注いだ時から、濃さが違います。黄金色に輝いています。グラスからの香は、正直言ってカビネット・トロッケンの方がフレッシュかつフルーティーな印象。しかし、口に入れた途端、エルステス・ゲヴェックスはその力を発揮。より厚みのある風味は、柑橘でもグレープフルーツ。まるで青空を背景にするように、新鮮さが際立つ。旨味と余韻まで、その瑞々しい風味がそのまま展開されていく。味の厚みは、スリリングに切れるカビネット・トロッケンとは違う次元、これは、手の込んだ和食に合わせてみたいなぁ…と思わせる出来の良さ。これが幾らするの?ラインガウの一流蔵元のエルステス・ゲヴェックスなら万?え?4130円?もう少し負けてくれる?すっご~い!再度言う、「恐るべし、関西の輸入業者!」。これは買って損のないワインです。

2009年02月18日

-

シャトー・ラスコー ルージュ レ・ノーブル・ピエーレ

2001 シャトー・ラスコー ルージュ レ・ノーブル・ピエーレ コトー・デュ・ラングドック・ACChateau Lascaux Rouge Les Nobles PerresCoteaux du Languedoc A.C.南仏、ラスコーの壁画が発見された洞窟の近く、超人気のシャトー・ラスコーの上級品が、このレ・ノーブル・ピエーレ。原料を厳選しているのは言うまでもなく、新樽30%で12ヶ月間手をかけて熟成させます。葡萄品種は、シラー90%、グルナッシュが10%。グラスに注げば、適度な濃さを持ち、エッジはやや煉瓦色で、熟成を感じさせます。グラスの中で波打たせれば、間違いなく「何か」を主張してくるのです。それが何か?は飲めば分かるはず…とグラスを傾けました。香を嗅いだ一瞬で、姿が浮きあがってきました。樽、そして木材。下草。ハーブ。黒系の果実。瓜。スパイス。テロワールが香になって次々と湧き上がってきます。熟成で得た複雑なエステル成分、さらにはオレンジさえ感じさせてくれます。複雑な絨毯のように、多くの要素が織り込まれていて飽きさせません。ほとんどシラーながら、獣臭くはありません。アルコール13.5%とは思えないほどに滑らか。ボディは適度なフルボディで、それだけにお料理との相性は懐が深いと予想されます。心を込めたシラーは、見事な領域へと到達できる…と再認識させてくれた南仏ワインです。

2009年02月08日

-

タイトロープを渡る芸人のごとく

1999 ツェルティンガー・ゾンネンウーア リースリング シュペートレーゼ J.J.プリュムZeltinger Sonnenuhr Riesling Spatlese Joh.Jos.Prum超一流・J.J.プリュムが造る日時計(ゾンネンウーア)畑なら、ヴェーレン村でなくっちゃ...って思って当たり前です。でも、もしこのツェルティンゲン村の日時計も機会があるなら、ぜひ試して下さい。シュペートレーゼ級と限定するなら、このツェルティンゲン村の方がお気に召すかも知れないですから。かく言う私、J.J.はヴェーレン村!と譲らなかった一人。しかし、この1999年物。綺麗に熟成して、ツヤのある黄金色、クリアーな輝き。香は、リースリングの典型。柑橘はグレープフルーツ。ハチミツ。熟成した杉の木香、バタースカッチ。仄かに縁取りをするようなゴムの香。酸の綺麗さがモーゼル中流の命なら、その美しさは、実に心地良い主張。内包する十分な甘さとの均衡感は、スリリング。タイトロープを渡る芸人のごとく、そのバランス感にはつい拍手を贈りたくなるほどです。1999年が熟成し過ぎ?...なんてのは、このワインに接すれば取り越し苦労だと理解できました。まだ微弱な発泡さえ内包し、活きの良さを主張してくるのです。意地悪にも私は、このワインがどの程度、味を維持出来るか?を試してみました。2日目・3日目・4日目...と、全く問題ありません。10日を越えた所でチビチビと飲んでたこのワインも終了してしまったので、それ以上は調べられませんでした。とりあえず、冷蔵庫に入れながら飲んでたら、一週間以上は満足できる品質で維持できた事は間違いありません。綱渡りは危なげなように見えて、熟達の演技で最後の最後まで、私を楽しませてくれたのでした。■通常販売ページ1999 ツェルティンガー・ゾンネンウーア リースリング シュペートレーゼ J.J.プリュム☆[1月17日~1月31日まで]オークション開催中!【1円スタート】【送料無料】【甘口・熟成ヴィンテージ】ツェルティンガー・ゾンネンウーア リースリング シュペートレーゼ[1999]J.J.プリュム 750mlZeltinger Sonnenuhr Spatlese[1999]Joh.Jos.Prum

2009年01月20日

-

ボージョレ大使のヌーヴォー

2008 ボージョレ・ヴィラージュ プリムール セレクション・ヴィエイユ・ヴィーニュ・ド・センタンス・パル・ジェラール・カナール・アンバサダー・デュ・ボージョレシャトー・ド・ブラスレ・ロワ,ティエリー・カナールBeaujolais Villages PrimeurSelection Vieilles Vignes De 100 ans Par Gerard Card Ambassadeur du BeaujolaisChateau de Blaceret-Roy Thierry Canardボージョレに関しては、日本に最も貢献したと思われる輸入業者がキモ入りで引っ張って来た100年樹齢物。案内リーフレットの前面にこの顔が出てたので、生産者の顔かなぁ?…と思っていました。現物が着いたら、モロにラベルでちょっと驚き。何?このお爺さん?…って思ってたら、ボージョレの親善大使を37年以上も務めた人で、存在自体がボージョレ…みたいな人のようです。さらに、甥のティエリー・カナールは、「ボージョレ・ヴィラージュのプリンス」と呼ばれて、共に所有する畑には、百年を超える究極の葡萄樹があると主張。そんなウリ文句だらけのこのワイン、急いでグラスに注がねば…。出足で僅かに獣臭?けれど間もなく消え、ボージョレらしいフルーツ香が下から湧き上がってきました。その果実香は、地味ながらシュァなもの。ボディはしっかりしていて、僅かに角のあるタンニン。後味は伸びていき、力強さを十分に主張します。フランスから初めて国外に出された…というだけあり、自信の品質なのでしょう。スタート時点では特に、気難しげなブルゴーニュ・ファンに受けそう。しっかり開くと、ちゃんとボージョレの形を整え、親善大使の肩書き通りの姿を見せてくれます。それはな親しみ易いというのではなく、威風堂々として、荘厳ささえ感じさせるものです。これは、力強い。試飲会で7位を獲得。ホンモノが分かる人に是非勧めてみたい。

2008年11月27日

-

全世界に僅か5百箱のヌーヴォー

2008 ボージョレ・ヴィラージュ プリムール ヴィエイユ・ヴィーニュ ジョセフ・ドルーアンBeaujorais-Villages Primeur Vieilles Vignes Joseph Drouhin Nouveauブルゴーニュは、ドメーヌでなければ…という人が体験すべきネゴシアンの“ドルーアン”。そう言われるだけの品質がこのヌーヴォーにも?上級の中の上級品、古木からの原料だけで仕上げたこのワインがヌーヴォーといえどホンモノでなければ、「ドルーアン・スタイル」という主張が色あせてしまいます。2008年の難しい天候を、総指揮を執るヴェロニクは、原料葡萄を厳選、捨てまくって良い房だけを選び、醸造する…という手法で乗り切ったようです。仕上がりは決して悪くない…と主張するこのヴィエイユ・ヴィーニュは全世界に向け僅か500箱しかない…という点からも充実した内容が期待できます。瓶番号は、5470。…ということは6000番の中の終わりに近い数字。グラスに注いだ出足は、微弱発泡を感じます。色が濃いというわけではなく、クリアーに赤い。風味はエレガントにまとまる。すぐに微弱発泡は消え、滑らかな舌触りに変身。きれいな曲線を描くボディは、スリムな締まり。ガメィらしい華やかな香は持つのだけど、上品なバランスを構築、派手派手しくはなく、大人の雰囲気。人気投票で、「調和の美学」を主張するこのワインは、6位を獲得。品質は明らかに高くエレガントにまとまるが、目立たずひっそりと、しかし人里離れた場所で咲き誇る花のような存在。

2008年11月27日

-

超高品質のヌーヴォー。今年3位獲得。

2008 ボージョレ・ヴィラージュ ヌーヴォー ドメーヌ・シャサーニュBeaujolais Villages Nouveau Domaine Chassagne毎度お馴染み、超高品質。レベルの高さで圧倒的なシャサーニュ。しかしながら、今年は、飛び抜けたレベルにまでは達してない…ようにスタート時点では感じました。もちろん、他より頭抜けて良いんです。しかし今までのブッちぎりの良さから考えると、天候不順のせいか、少々、パワーダウンの感を否めなかったです。と文句を言いながら飲んでると、グラスからたくさんの香りが溢れてきました。イチゴやバナナや洋梨などの香。果実がカゴに盛られたような多種の香を十分に感じますが、派手でなく、まとまりが良いんです。その上、角が落ちた舌触りの良さ。酸は昨年までに比べて少し多めのようにも思いますが、アクセントとして味構成に加わり、全体像はキレイにまとまっています。スタートと時間が経った後では、少し評価が変わりました。実力派ドメーヌ・ワインにとっては当然ではありますが…。ただ、期待が余りに大き過ぎると、2008年のような天候不順・ビオデナミ…という足かせが重すぎたかも。そう言いながらも、試飲会では堂々3位を獲得。いずれにしても、ここの品質の高さは、揺るぎなきものです。

2008年11月27日

-

今年の一番は?

2008 ボージョレ・ヴィラージュ ヌーヴォー ジャン・エティエンヌBeaujolais Villages Nouveau Jean Etienne毎年、行う飲み比べ。今年はどれが美味しい?一本だけ飲んでたら分からない特性も比較する事で、浮きあがってきたり、あるいは似通ってる所が分かったり...個々の感性の差で美味しかったりそうでなかったり...と微妙なのが味覚の世界、どれかを一番!って決めるのは難しいことです。だから部門別にしながら、人気投票...というスタイルで行います。で、今年の一番人気は?部門としては、コストは考えず、一番気に入ったものを一位・二位・三位と3つ選んでもらって、それぞれに、3点・2点・1点を与え、合計点数が最も高いものは?ジャン・エティエンヌのヴィラージュ・ヌーヴォー!色彩は十分に濃くて、紫を含んだ赤色。たおやかさとフルーツがたくさん、ハーブや香草も散りばめられたよう。お約束の、イチゴ、バナナ、洋梨などに加えて、木のような、香草のようなスパイスが存在、それが微妙なアクセントとなって絶妙な調和。 タンニンの量はこのカテゴリーとしては多めだけど角はなく、微妙に力強さを主張するように、アフターテイストが長く続きします。余韻も長く引いて存在感を主張、全体バランスも秀逸。コストを考えなくても、考えても最優秀。今年の当店ヌーヴォー試飲会No.1を獲得。ルロワのプリムールさえ抑えた、この品質は御立派。さすが、三ツ星レストランで使われる...というだけありますね。

2008年11月26日

-

ロゼのヌーヴォー

2008 ボージョレ ロゼ ヌーヴォー ドメーヌ・リュエBeaujolais Rose Nouveau Domaine Rue昨年は不足して困ったロゼのヌーヴォー。今年はたくさんあるので、試飲してみました。ボディは小さく、可愛らしい印象。目隠しで飲むと、多くの人が、「白...?」と答えそう。軽やかでタンニンの引っかかりがなく、するすると喉を越えてしまう。白い花の香り。柔らかく丸い舌触り。ボージョレでもタンニンが気になる...なんて人がいればうってつけ。また、白はないのか?と言う人には好適と言えるでしょう。柔らかく角がない、イチゴ系の華やかな香りも控えめで、和食・日本食の系統には極めて合わせ易いワインです。ノンフィルターとの表記がありますが、凝縮された重さがない分、ロゼらしい美しい色と共にパーティーの雰囲気にぴったり。良く冷やしてスタートすれば、より広範囲のお料理と合わせられるでしょう。豚カツなどにはぜひ試してみたい上々の味筋です。

2008年11月26日

-

今年もヌーヴォー

2008 ボージョレ・ヌーヴォー カンソン社Beaujolais Nouveau Quinson2008 ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー カンソン社Beaujolais Villages Nouveau Quinson今年も、ボージョレ・ヌーヴォーの解禁日がやってきました。11月の第三木曜日ということで、今年は最も遅い20日という事になり、準備は多少余裕がありました。今年の作柄は、少々厳しい...とのこと、それぞれを飲んで試すしかありません。では、まずは最も、リーズナブルな、カンソン社のものから試飲スタート...。ボージョレ・ヌーヴォー カンソン社悪い年は期待?して良いこの造り手...なんていうと変に感じられるかもしれないですが、実際、1996頃から飲み始めて、今年まで、豊作年は凡作、厳しい年には秀逸...というのが本音。2008年、天候不順の年として、期待を持ってしまうのが変...?でも、思い通りに良い仕上がり。外観の色は結構濃い赤色。イチゴの風味がしっかりと締まり、ハデバデしく香が拡散するのでなく、タンニンの量も例年以上。実の褒められるべき内容に仕上がってます。一部のドメーヌ物よりも色が濃い点が不思議でさえありますが、ライトながらも、決して悪くない仕上がり。温度が上がると生意気にも?滑らかさのような、旨味のようなものさえ感じてしまい、一体どうなってんだ?と嬉しい誤算。これを毎年飲んでいたら、2008年を豊作?と錯覚してしまいそう。お上手、そして見事なコスパに脱帽。来年もこれは飲んでみたいな...と実感できる上出来。試飲会で、コストパフォーマンス賞第二位獲得。これは買って損がないヌーヴォー。

2008年11月26日

-

葡萄の樹3本のオーナー

ドイツ最高峰、フーバーさんの造るヴァイサーブルクンダー。葡萄は、このドイツ名で呼ぶと馴染みが薄いような気がするけど、ピノブランのシノニムで、結構身近。最近ブルゴーニュでもこの品種に接し、風味の共通性を確信できました。バーデンは南寄りで、気候区分はB地帯。 ドイツは北限と…いう印象よりも、アルザスやむしろブルゴーニュと同等と考えるべきかも。地球温暖化を叫ぶ前から、その傾向が強かったけど今バーデン地方は、さらに空気の温みを感じる造りになってるようです。そしてこの“H"は、予約販売のスペシャル・バージョン。今、予約して、樹3本から収穫される葡萄で造られます。『葡萄の樹3本のオーナー・ワイン』であり、先払い、約一年後に受け取りです。3本の樹からできるワインの本数を、およそ4~6本と説明していますが、5本と考えておいた方が良いでしょう。と、言うよりも、本数が増える事を望んだらダメなワインという理解が必要なようです。「収穫量制限」という言葉を胸に、造る側に立てば樹に実る葡萄の数をできるだけ減らし、樹のエネルギーを少ない葡萄に集中させてこそ、ポテンシャルの高い原料になり、美味しいワインになるのですから。…内容を把握しにくいので、消費者の理解を得られてませんが、実は、これ、ブッちぎりで高い品質を持ってるんです。今は、毎年飲んでる『葡萄の樹3本のオーナー』のワインに対し最初は懐疑的でした。売れ残ったワインの固め売りじゃないの…って思う心が少し。だけど、ドイツNo.1のフーバー醸造所のワインは不足状態で、とても売れ残ったりする状態ではない…ってのに気づきました。実際、フーバー醸造所の中を見ると、小さな別タンクで造ってる。同じ葡萄を使う←ヴァイサーブルクンダーとどう違うか…と言えば、内容の『密さ』が明らかにあるという点。倉庫やワイン屋に滞留することなく、すぐに消費者に届く…という点で、フィルタリングをほとんど行っていません。その上、造り手も製造即、全数販売…という事で負担が無いので品質的にかなり高い仕上がりでまとめているようです。飲み比べれば分かるキメの細やかの差。通常のヴァイサーブルクンダーでも秀逸なのに、より滑らかな舌触り。和食に合う素性ながら、さらにハイレベルな領域へ到達しています。常に、前年より品質が上がる…という信じられない力を発揮するこの醸造所。その傾向は十分にあるものの、『葡萄の樹3本のオーナー』の場合は、本数の増減への覚悟が必要なのでしょう。でも例え4本になったとして、3937.5円、通常のヴァイサーブルクンダーの定価より安いです。 ↑左2006年 ↑右2004年複数本を使うレストランなどでは、間違いなく、“買い”でしょう。私にとっては、「一年先に入荷する超高品質なドイツのヌーヴォー」なんです。

2008年11月01日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[44]見えない努力をする人~樽(3)

樽を考えるならば、素材を厳選し、乾燥を自分で行うだけでは、まだ完璧とは言えない。その樽にワインを寝かせて、思いもよらぬ方向に育ってしまったら…どんなに良いオーク素材でも意味は無い。 だから彼は検証する。シュヴァルッ・バルトのオーク材で作った樽に入れたものと、トロンセの樽に入れたワインを比較試飲した。両者は甲乙つけがたい熟成を成し得ている事が確認できた。 『バーデン』が将来的な樫樽産地として認識される…という実感を得たとのこと。我々は近い将来、樽の産地として、シュバルツ・バルトやバーデン…といった名称を耳にする事になるのだろう。究極のオークを選び、手元で最高の状態になるように育て、実際にワインを入れて素晴らしい熟成をする確認を得たからこそ、2007年産のものから、ドイツ産樽を使ったワインをリリースする。その樽は、葡萄と同じく、完璧主義者=ベルンハルト・フーバーの血が通ったものになる。 ヴィルデンシュタイン期待したい。その樽に抱かれたワインが舌の上で踊るダンス。 [To Be Continued...]

2008年09月23日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[43]見えない努力をする人~樽(2)

セミナーの時、プロジェクターで写し出された映像には、樽造りをする人が写っていた。それに対して「実際、ドイツのオークを使っているのか?」と質問が入った。フーバーさん、答えていわく、「今日、飲んだものはすべてフランス産オークだ。 アリエ、トロンセ、ベルフォラン、フォゲーレ…。 しかし今、ドイツの樫を準備している。」まぁ、150%の男だから、ドイツの樽を準備する、と言っても、ドイツ産オーク樽の既製品を買う…というレベルではないだろうな、とは思っていた。「私の醸造所から20km程離れた場所に、クリスチアンという人物が居る。 彼は、シュヴァルツ・バルトを管理し、オーク材をフランスに輸出している。 私は、彼に頼んで、標高400mほどの、砂岩に生えた シュバルツ・バルトにあるオークを選ばせて貰っている。」やはり、完成品の樽でもなければ、樽材の素材でもない。なんと、フーバーさんは、オークの原木を調達していた。しかもそのオークの素性まで徹底的に検討して…「この人と森に入り、樹を伐採し、年輪を確認してきた。 その年輪は極めて小さく、良い状態だった。 それを伐採して貰い、醸造所の裏の広場で 3年間の天日乾燥の途中である。 一部をトロンセの樽業者に渡しており、 2007年ヴィンテージからは、ドイツ・オークを使ったものが、 全部ではないが、登場する事になる。」“ドイツ産の樽を使う”…この言葉の意味がフーバーさんにとっては、オークの生えている森の観察を行い、原木の生え具合を確かめ、さらに切って年輪や材質を確かめ、それを製材して、自分の手元に置いて3年間、手間暇をかけて天日乾燥させそれを使って樽を組み上げる…という意味なのだ。彼は繰り返し言った。「ワインを造る構成要素は一万、いや十万通りがあるだろう。 細かい要素の改革を繰り返し、 その積み重ねで私のワインができる。」 マルターディンガー彼のワインが美しく輝くのは、誰も真似のできない、最高の構成要素に裏打ちされているからに他ならないようだ。 [To Be Continued...]

2008年09月21日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[42]見えない努力をする人~樽(1)

高品質なワインを造るとすれば、『樽』を避けては通れない。それも力押しのパワフル・ワインでなく、繊細・微妙でエレガントなピノ・ノワールを中心に、高級ワインに対応させる事を考えるとすれば…当然ながらフランス産、アリエやトロンセの樽に思い至る。しかし、それらの樽にフーバーさんは完璧には満足できなかった。なぜならば、最高品質の、同じ樽を同じ時期に10樽注文してワインを入れて育ててみたら、一つ一つの味が違ってしまったからだ。コルクと同じく、化学工業製品ではないから、一つ一つの材質が均一ではないのだ。それよりも、この樫材を天日干しする時、一列で並行に並べる訳にいかないので組みあげて乾燥させることになる。すると、雨の掛かり具合と、下からの湿気の差が出て、乾燥の進み具合に差が出てしまう。その樫材を樽にしたとすれば、香と味の差が出て当然なのだ。 そこで、アリエの樽材を購入して、醸造所の裏側で自分で乾燥させる事にした。それも原材料を低く積み、上下の差が極力小さくなるようにした。さらに、数ヶ月毎に上下を組み直し、乾燥の度合いの均一化を図る…という手間をかけた。「これで味香の差は小さくなるはずだ」という彼の言葉に、会場から「動瓶のように手間をかけているんだ」と、感嘆の声があがる。 アルテレーベン素材の一つ一つを見直し、吟味し、最高の状態に持ち込む。乾燥させる樽材の低層積み、そして組み上げ直し…「毎年小さな改革を繰り返し、 その積み重ねで私のワインができる」このフーバーさんの言葉は、誰の言葉より重く感じられた。 [To Be Continued...]

2008年09月20日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[41]見えない努力をする人~収穫量(4)

『毎年良くなる』 その理由の説明を受け、確かに品質が上がるだろう…と納得した様子の質問者。しかし、すぐまた次の質問を下さった。 “品質を上げる為に“量”を犠牲にしたなら、 我々日本人など到底買う事ができなくなるのではないのか?”現実にここ数年は買えていたようだし、今も買えているじゃないか。本当にそれだけ収穫量を絞り込んだ造りを行っているのか?という真意だったのだろう。因みにこの方は赤ワインは不慣れなようで、ほとんど口を付けないまま赤ワインを残されていた。じっくりと味わって頂けたなら、きっとお分かり下さっただろうに…と少々残念ではあった。実は、フーバー醸造所のワインは、輸入業者であるヘレンベルガーホーフと親密な人間関係を築いているため、日本には特別に不足なく供給してくれている。それがどれほどの集荷力か?を示す話を御紹介しておきたい。ドイツ領事館勤めの人物が、ドイツ国内の三ツ星レストランに入り、昨今有名になったフーバー醸造所のワインを飲もう…とした。しかし、ワインリストを見ると、すべてに×が付いて「Sold Out」になっている。一体これはどうなっているんだ!とレストランの経営者に問いかける。すると、「あなたたち日本人が買い占めたからなんですよ」と言われた…とのこと。高品質ゆえに生産量が少ないフーバー醸造所のワインだが日本に優先して回しているためにドイツ国内のレストラン、ひいては世界レベルではかなり不足している‥というのが実情だ。 品質を上げる為に収穫量を厳しく絞り込む。その賜である高品質を得たフーバー醸造所のワインを日本では楽に手にする事ができる。これは実は、スゴくありがたい状況のようである。 [To Be Continued...]

2008年09月19日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[40]見えない努力をする人~収穫量(3)

2004年以降、すべての葡萄に対して、この処理(トラウベン・ハルピエーレ)を行うようになった…と聞いて驚いていた私だが、不作だったという2006年には、更にもう一歩、踏み込んだ作業を行っていた。2006年は収穫の直前に土砂降りの雨が続き、この処理を行っても、葡萄の実が弾けるものが出始めた。そうなると野生酵母が付いて発酵がスタートしてしまう…早い話、腐るのだ。外観は正常でも、内部で実が弾け、腐敗している房がある。外から見ただけでは判断がつかない曲者だ。 その対応として、収穫時に一房づつ香を嗅ぎながら、健全な房だけを選り、収穫か・廃棄かを決定したという。労力は多大で、普段の収穫の3倍以上の時間がかかったそうだ。そして、この収穫時には、半分以上を捨てた…と言う。選果台の選り分けを遙かに超えた労力を費やし、思い切った廃棄を行っているのだ。何の事はない。毎年、同じ量のワインを造ってる…などと、誰も言っていないのだ。どんどん人気が上がっているフーバー醸造所のワインは、買い上げ価格が高くなっているから、生産量が減ってもそれに見合う対価を得られるのだろう。しかし、その品質上昇は、驚くほどの減量・努力の賜だったのだ。その努力を知りもせずに、生意気に「2000年以降、毎年良くなっている」などと言っていた自分を恥じた。切り落とされた葡萄、一つ一つ嗅ぎながら選り分けた労力…ほんのワンシーンを知っただけでも「毎年良くなってる」という事実を確信し、その言葉が重さを伴ったのを実感した。 毎年良くなってるユンゲレーベン本当に呆れた品質至上主義、そして徹底的に見えない努力をする人物なのである。 [To Be Continued...]

2008年09月14日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[39]見えない努力をする人~収穫量(2)

私が主張した、「2000年以降、毎年良くなっている」に、納得しない質問者。その人に向かって、フーバーさんは静かに語り始めた。 「例えば、2005年は良い年だった。 良い気候が理想的なワインを造ってくれた。 しかし2004年、そして2006年のような年こそが、 栽培家・醸造家としての腕の見せ所なのだ。」「簡単に言うと収穫時に悪い葡萄は捨てる。これが基本だ。 2006年は半分以上捨て、健全な葡萄だけを収穫・醸造した。 実は、すでに2000年に、多雨で不順な天候を経験しているので その時以来、より良い葡萄を得る行程を確立している。それは…」それは?の言葉につい身を乗り出し、聞き耳をたてた。「北イタリアで使われている手法に習った。 具体的には、葡萄が糖化し始める頃、 つまり色づき始める7月15日~8月15日にかけて、 広がろうとする葡萄の房の上肩を落とし、さらに房の下2/3をカットし、 小さな卵程度の大きさだけを残すのだ。」 ホワイトボード右上に書かれた葡萄切り取りの手法こんな強烈な手法だから、もしかしたら、その処理に名は付いていないか?と思って尋ねたら フーバーさんは「トラウベン・ハルピエーレ」(収穫半分)と言った。実際は1/2より減ってしまう、決して他所では真似のできない手法だ。「これによって 実が下がり、実と実の間が空き、 粒のお互いが押し合わない状況となり、腐らなくなる。 実際、2000年は非常に難しい年だったが、 これによって上手く収穫する事ができた。」何のことはない、収穫量を徹底的に犠牲にして、質の高いワインを造っていたのだ。前の年より品質の高いワインがいつも出てきた…。その秘密はこんな犠牲の上に成り立っていたのか…と驚いた。その詳細は、驚きを通り過ぎて、呆れるような数値により納得させられた。1haに一万本を越える超密植の彼の畑では、その樹から8~12本の枝が出て、各々2房づつがついている。房一つずつに手抜のき無い処理を施していくのだから、超人的な精神力と体力が必要な、気の遠くなるような作業。 樹からの枝の伸ばし方、葡萄の房のレイアウトを細かく説明同じピノノワール葡萄でも、ニューワールドでは、1haに対して年間40時間の労力で臨み、コストダウンを図る。しかしフーバー醸造所ではなんと800~1000時間超を費やすことで、より高い品質に仕上げているのだ。 「2000年以降、毎年良くなっている」それは事実だし、その影にこんなとんでもない努力が潜んでいたなど、考えもしなかった。 [To Be Continued...]

2008年09月01日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[38]見えない努力をする人~収穫量(1)

フーバーさんの造る赤ワインの、ベーシック・グレードと言うべき「ユンゲレーベン」。私は、2000年産の物を飲んで以来、ずっと毎年飲み続けている。 その感想として、まず言えることは、「確実に毎年良くなっている」ということ。これはプロとしての味の判断であり、決して販売を煽ろうとしてのセールス・トークではない。だからこそ、色んな場所で「2000年以降、毎年良くなっている」…と話している(それ以前は飲んでないので)。当然、このセミナーの時も言った。すると、会場に来て居る人から質問が入った。 「私は毎年数ヶ月をドイツで過ごしている。“毎年良くなっている” と言うけれど、2004年は天候が悪かった年ですよね。 ドレスデンで大雨。ライン・ドナウが洪水だった年です。 葡萄の作柄がその前の年より良くなったとは考え難い。」こう言われて、深く考えずに居た自分に気づいた。確かに天候の良否がある。それなのに、なぜ毎年良くなっているのだろう?良くなっているのだけは、胸を張って言える事実なのだから…。つまりは、天候を越える何かをやって来た…という結論に辿り着かざるを得ないのだ。この質問者の判断は、年の1/3をドイツ周辺で過ごすだけに正しいし、異常気象が世界規模で広がっているのも事実。それによって、私のように無頓着な人間でも、気候に対してより注意を向けるようになっている。が、報道と現実では微妙なズレがある。ご質問下さった方が、ドイツ南部~オーストリーに2004年に起こった洪水の報道を現地で見て、より印象を強めたのだと思うが、実はそれよりも前の2000年の方が、かなり厳しい天候だった。洪水などのニュースネタが無かったし、ボルドーが最良と主張する影に隠れ、余り知られて居ないが、最悪に近い年と言って良いほどだった。フーバー醸造所のあるドイツ南部のヴィンテージ情報を大まかに記すと、 2000年 ××かなり悪い 2001年 ○ 良好 2002年 ○ 良好 2003年 △ 酷暑にて悪い 2004年 × 雨・冷涼で悪い 2005年 ◎ 最良 2006年 ××多雨・不順で悪いといった具合である。2000年を起点に飲んで、スタートが悪かったので、どんどん良くなったと感じた…などと言い訳はしない。間違いなくフーバー醸造所のユンゲレーベンは、天候が悪いはずの2000年でも極めて美味しいワインだった。その後の2001・2002年と良くなったのは気候のせいとして納得できるとして、酷暑で難しかった2003年に品質が上がるハズはないのでは…。それよりも2004年、冷涼で雨が多く、前2年から品質が右上がりのベクトルのはずがない!という質問(ではなく、私の配慮不足の言葉への抗議)だった。でも、間違いなく品質は上がっている、と私は言い続けるしかない。事実なのだから。納得しない質問者に向かって、フーバー氏は静かに語り始めた。 [To Be Continued...]

2008年08月29日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[37]見えない努力をする人~コルク(3)

コルクは、とにかくベストを使う。質が極めて大切。気泡の入り方が良い状態のもの。それがフーバー醸造所のコルクの選び方…と分かった。「最近は、コルクの入手が難しくなっている」と言う醸造家も居るが、事実なのか?という問いには、そんな事はない。需要が大きく値上がりしているのは事実だが、コストを覚悟すれば、調達に問題はない…とのこと。 結局、この言葉は、これまでの価格では買えない…という事のようであり、不良が出た時に、コルクのせいにするような造り手の言い訳…と考えるのが妥当なようだ。コルクが話題になったので、続けて質問が出た。焼き印は、フーバー家の家紋?…というものだ。返答は、フーバー家は農民なので、家族のワッペンはなかった。そこで醸造所設立時にフーバーさん自身が造ったそうだ。格子模様は700年前のテネンバッハ教会のマーク。テネンバッハの「T」をもじって、フーバーの「H」を入れた。そして葡萄栽培の道具である鎌をそこに記した。 彼の誇りがそのまま、このコルクに込められているのだ。丹精込めて育てた葡萄を完成品のワインに仕上げ、そして瓶に詰め、最後に打つ、このコルク。いい加減な造り手、そして時の向こうまで見ようとしない造り手なら、ついないがしろにしてしまいそうなこのパーツこそ、実はワインにとって最も重要な要素の一つに違いない。だからこそ、ベストを使う。30年以上貯蔵するなら迷わずボルドーのワイン…と考えていた私だが、今回、それ以上に信頼できる存在が出現したのを実感している。彼のワインを私は、人生の伴としたい…と思い箱買いした。 ヴィルデンシュタイン [R](レゼルヴェ) シュペートブルグンダー QBA トロッケン[2005]10年後、20年後、そして30年後…と、当店に来てくれた事を思い出しながら、人生の節目に、一本づつ飲んでいきたい…と思っているのだ。 [To Be Continued...]

2008年08月26日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[36]見えない努力をする人~コルク(2)

フーバーさんは語った。「現在、コルクは代替品も含めて、色んなものが出回り始めた。 人造コルク、スクリューキャップや、ガラス栓もポピュラーになってきたが、 自分のワインの特性にはふさわしくないので、 現在は、天然コルク以外は考えていない。」人造コルクは、瓶がそのまま使えるという利点があるものの、長期の貯蔵には良くない…というデータが出たようだ。ガイセンハイム大学からの報告ではシンセティック・コルクは15ヶ月で細かいヒビが徐々に入り、時間と共に、多くの空気が流れるようになる可能性が指摘された。ガラス栓も、長期貯蔵時の熟成についてはデータが揃っておらず、今のところ、フーバーさんは自分のワインには使う気はないと断言。スクリューは安全性が高いが、すべての研究成果がまだ揃ってないので、やはり今のところは、使えない…という見解。しかしながら、良い結果が出れば、「使う覚悟はある」とも明言。コルク以外で、この完全主義者の目に叶うのが、スクリューというのが、少し奇異にも思えたが、ワインの熟成…という点だけを考えれば、正しいのだろう。さて、天然コルクなのだが、一口にいっても価格は様々。最も安いものは15~20セント(25円~33円程)で入手できるそうだ。フーバー醸造所では徹底的にに良いコルクを使うようにしており、具体的にはポルトガル製だそうである。そしてそれぞれのコストが、 ユンゲレーベン 83円 マルターディンガー 100円 アルテレーベン 150円 レゼルヴェ 200円のものを使っているのだ。レゼルヴェに超高品質の54ミリのコルクを打ち込むことは自分自身の哲学的な事であり、「理解してくれて嬉しい」…と語った。ただ、コルクの請求書が家に来た時は、いつもは優しい奥さんが、ムッとした顔になるのだけが辛いそうだ。こんなにもコストをかけていることに驚いたのだが、それ以上に、問わなければ黙っていた事の方が驚きだった。 マルターディンガー・ビーネンベルク [R](レゼルヴェ) シュペートブルクンダー 54mmのコルクが使われているやるべき事は150%やっている。なのにおくびにも出さない。そんな積み重ねが今のフーバー醸造所の品質を創っているのだな…と理解した。 [To Be Continued...]

2008年08月15日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[35]見えない努力をする人~コルク(1)

セミナーの開催中、私はソムリエ役として栓を抜いた。講演者の語る内容とタイミングを見計らう必要があり、抜くとなるとスピーディーかつ正確に行う必要が生じる。と言いながらも、折角の醸造界の巨人の話ならば、聞きたくもあり、デュアル・プロセッサー駆動状態。でも興奮状態の人間は、結構こなしてしまうものだ…と思ったりした(実際は少し怪しかったろうが…)。 ユンゲレーベンさて、まずユンゲレーベンのコルクだが、45ミリ長の上質なもので、ストレスなく綺麗に抜けた。スピィーディーに抜いてもコルクの角が欠けなかったのは、自分のウデが良くなったからだ…と勝手に思ったりもした。(実はコルクの良さである事を後で悟った)しかし二番目のマルターディンガーを抜いて、あれ?…と思った。ボトルの外観は酷似しているし、先程のユンゲレーベンのコルクが上質だったので、多分同じ…と考えるまでもなく反射的に同じ動作をしていた。 マルターディンガーが、微妙に長く、まるで階段が一段多く、踏み外したような印象。さらに抜けていく過程・抜き去るまでの感触が違う。滑らか、かつ手応えが確実で柔らか。長さは49ミリで4ミリも長いのだから当然だった。でも長さだけでなく、質が極めて良いのが分かる。それは何千・何万本と抜き続けた愛用のソムリエナイフを通して、間違いなく伝わってきた。この時点で、明らかに、ワインの等級によってコルクを使い分けている事を理解した。となると、次に控えるのが、2つ上のグレードのレゼルヴェだから、私の期待と興奮は、抜く前から盛り上がっていたのは言う迄もない。 マルターディンガー・ ビーネンベルク [R](レゼルヴェ)頭封を切り外し、スパイラルを入れる。そのねじ込んでいく間、前のコルクで出た振動音が全く出ない。コルクの細胞が滑らかにスパイラルを吸い込み、一体化していくような感触でさえある。一巻きだけを残しテコでコルクを持ち上げた時、瓶から上がった部分がスローモーションのように広がり、滑らかに上がって行く。思った通り、先程の49ミリより更に長い…と感じながら、スパイラルの最後の一巻きをねじ込み、もう一度同じアクションを繰り返した。そのさまは、まるで大物を釣り上げた太公望のごとく、ワイン好きにとって至福の、そして感動の瞬間。抜いたコルクを見ると、間違いなく54ミリ、しかもその質がパーフェクト。このレベルのコルクは、質まで含めるとボルドーの1級でさえ及ばない事があったような気がする(長さは同じだとしても…)。 左から、ユンゲレーベン、マルターディンガー、 アルテレーベン(今回は抜かず)、レゼルヴェに使われているコルクそして、この事に気づいているのは、会場の中では、私と傍らのスタッフのみ。…このコルク、特にレゼルヴェに打たれているのは、一本が1ユーロより高いと判断できた(二年程前に、最上級品に一個あたり1ユーロを払う…と言っていた。 それよりは上質なのが体感できた)。セミナーでは、この事について語ってくれるもの…と思っていた。が、フーバー氏は、コルクについては何も語らない。イジイジしながら聞いている私は、質問時間が終わりそうになった時、我慢ならず、主催者側という立場も忘れて、飛び出してしまっていた。このコルクたちを並べ、質問せずには居られなかった。するとフーバーさん、さほど表情をは変わらず、『コルクは醸造家にとって永遠の課題であり、 私は最上のものを使っている』と言った。そこから開示されていくデータには、再度驚かされる事になった。 [To Be Continued...]

2008年08月14日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[34]白熱のライブは続く

醸造家が来訪してのセミナー…といえば、その醸造家が語る事がすべてのように感じられるかも知れない。例えば百人を越えるオーディエンスで行うセミナーなら、そうならざるを得ないだろう。しかし少人数だと、話は違ってくる。講演者だけでなく、参加者もその会を作っていくことになる。この日、昼はホテル・レストランなどの業務店関係、夜は、一般の方々…という二部制で行った。フーバーさんが話す、主体の部分は、これまでに書いたようにほぼ同じだった。が、前者が、仕事の途中で、夜の仕事を控えて比較的静かに終了したのに比べると、後者はエンスーが多く、突っ込んだ質問が多く出る事になった。それに応えるフーバーさん、すべてに対して150%体制で臨んでいるだけに語る一言一言に熱が籠もっていく。「緊張すると長くしゃべる」と本人が言う通り、語りだすと止まらない状況になっていく。先に開いたDr.ヴァイルのセミナー時も、会場からのディープな質問が多く出た。通訳が訳せない語句が出たりもしたが、一つ一つの質問に真摯に答えてくれた。冷静な対応の内側に、ワイン造りの人物としての情熱をはっきりと見てとれた。多分、普通では見えない、彼の本質に迫る事ができたのだろう。今回の通訳は、フーバー醸造所で一年以上働いた人物であるだけに細かいニュアンスまで伝わり、より深いやり取りが展開された。 手前が通訳・山野氏お行儀良く聞くオーディエンスに対して語るのも、セミナーの一つのスタイルだろう。しかし、分かる人の前では、より熱く、より深く語ってこそホンモノ。ノリの良いライブ状態になった、この日の一般向けセミナー、一段とディープで、白熱した内容となっていく。次のスケジュール(夜の夕食会)が入っているのに、終わらない。さながら、スタンディング・オベーションの中で熱く続くエンドレス・ライブ。 フーバー ピノ ゼクトb.A. ロゼ ブリュット[2002]750ml このゼクトには1本1本フーバー氏の奥さんの サインが書き込まれています。こんなオーディエンスそしてセミナーならば、きっとフーバーさんも喜んでくれたに違いない。 [To Be Continued...]

2008年08月13日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[33]赤3(5)マルターディンガー・ビーネンベルク レゼルヴェ

これこそが、自分が誇りを持って伝えるものだ…と言わんばかりに、フーバーさんの目が光る。この場に提出されなかったアルテレーベンをプルミエ・クリュに相当する…とするならば、「このレゼルヴェこそは、ブルゴーニュのグラン・クリュに相当するもの」との言葉は、力強さに満ちていた。 マルターディンガー ビーネンベルク [R](レゼルヴェ) シュペートブルグンダー Q.b.A. トロッケン[2004] 750mlなおも説明が続く。1954年~1958年に植えた、つまり50年前後の樹齢。簡単に言うけど、この樹齢は私と同じ年齢だ。私が生まれた頃…言うのも恥ずかしくはあるが、冷蔵庫も洗濯機も一般家庭に出回り始めようとする時代。幼い頃、テレビは、近所の金持ちの家に見に行ったし、電話は、町内で数件しかなくて、商売をやってたウチは、町内中の人を呼び出しに行ってた…そんな時代。その頃から根を延ばし始めたピノノワールは、一体どの程度の深さまで到達しているのだろうか…と自分の年齢と重ねながら想像するだけでワクワクとしてくる。しかも、この古木からの収量を、なんと25hL/haにまで絞り込むのだ。こんなバカげた数値は、数値だけを売り物にしようとする南仏のワインぐらいしか見た事がないほどだ。この時に提出したのが2004年で、収穫から4年は経ているが、「閉じた状態でまだまだ…」と作者本人が言う。「ビーネンベルク畑の最良部分だけで造っているので、 樹齢・収穫量・テロワール…すべてを考慮して、 グラン・クリュと判断して欲しい。 従って、瓶詰め後、10年以上経って飲んで欲しいワインに 仕上がっている。」と誇らしげに言った。さらに続けて、 「ビーネンベルク畑の特徴は、最もタンニンの抽出ができる特性を持っているので、 寿命も長くなると感じている。だから2008年の今、飲んで欲しいのは、 この2004年ではなく、1995~1996年辺りだ。」…と言われても、そんなもの、持っている人はほぼ居ないですがな…。「レゼルヴェも、1988年から全くフィルターがけをしていない。 だから、外観からの透明度を観察しても、ピノらしい透明感は無いだろう。 しかしそれは、内容の充実度を示すものと考えて欲しい。」「6~7年立てば、オリが抽出してくるから、それから飲むのも良いだろう。 若い頃、世界のトップワインを飲んだ時、オリがしっかりと出ていたから 自分のワインについてもオリが出る事を誇りに思っている」…とフーバーさんは語った。(これは、オリについてつまらないクレームを付ける人への牽制ともとれる…)オリについては、面白い見解を語った。ブルゴーニュの造り手からも良く聞くのだが、オリを一緒に飲んで欲しい…と言うのだ。ボルドーではあり得ないが、ブルゴーニュのオリは、ある意味、味わいと捉える事もできる。上澄みの味、中間部分の味、そして底に近づいた時のオリが混ざって来た時の味それらすべてを楽しむのも、ピノノワール・フリークとしてはアリ…なのに違いない。フーバーさんは続けた。「オリを飲むと酵母の味が残っているような気がする。 その風味が出る事を、フーバーさんは、非常に良い事だ…と考えている。」オリを除けてしまうのは一つの手だが、一緒に飲むのも、より楽しめる手法なのだ…と語られると、かつてはオリが抽出したものを捨ててしまった事を悔やんだ。次回は、フーバー醸造所のワインで、オリと共に飲んでみたい…と思った。 [To Be Continued...]

2008年08月12日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[32]赤(4)アルテレーベン

┏━┓┏1.ユンゲレーベン┃赤┣╋2.マルターディンガー┗━┛┠ (アルテレーベン) ┗3.レゼルヴェこの日のセミナーには提出しなかった。どうしてもヒエラルキーを実感して欲しかったのと、白も飲み比べたかったので、余りに種類が増えすぎるとテイスティングの印象がぼやけてしまうからだ。 逆に、もし、1本だけフーバーさんのワインを飲みたい…と思ったら、これほど適するワインはないのでは…とも思える。何といっても樹齢は20~40年の古木。きっと、あの硬い岩のような土壌に、その根を染みこませるように深く深くへ…と伸ばしているのに違いない。その収穫量はなんと35hL/ha。ちょっとこれは異常とさえ感じる数値だ。1988年産のもの以降から、フィルター掛けをしていないと言う。「今日はない」と言ったフーバーさんの顔が少しだけ悔しそうに見えた。もし1本だけ飲むならば、このワインはフーバー醸造所の、マルターディンガーの、ドイツのピノノワールの実力を推し量るに最適の物となるだろう。「ランク的には、ブルゴーニュのプルミエ・クリュに相当」と言うのが、豪語か、それとも控えめな言葉か…舌に自信があれば、試して頂きたい一本だ。また、ブラインドのブルゴーニュの試飲会の中に入れておけば、舌の鋭い人ほど過ちを犯しそうな存在…と付け加えておこう。 [To Be Continued...]

2008年08月10日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[31]赤2.マルターディンガー

┏━┓┏1.ユンゲレーベン┃赤┣╋2.マルターディンガー┗━┛┠ (アルテレーベン) ┗3.レゼルヴェ次は、2.のマルターディンガーだ。当然ながら、1.ユンゲレーベンより、重くなる事を想像する。 マルターディンガー シュペートブルクンダー Q.b.A トロッケン[2004] 750ml しかし、テイスティングしてみて、ウエイトだけに観点を絞れば、ほぼ同等なのである。段階的に重さが上昇する…と思って飲んだ人には少々肩透かしだったかも知れない。だけど、このグレードこそが、古の時代とはいえ、世界を席巻したクオリティ。フーバーさんの説明がワインの中に織り込まれた緻密な構造と、その深い歴史を解き明かしていく。当然ながら、ユンゲレーベンよりも樹齢が高いものを使う。12年~20年だ。しかし、これだけでは、即、インパクトを与えるほどの味覚差は明確にできない。そこで、お約束の王道、単位収穫量の絞り込みを思い切って行う。20%程度…と説明するが、これでより土壌と気候を凝縮したワインになる。濃度でなくミネラルなどの風味がもたらす複雑さ、パワフルさでなく深みが語りかけてくる。樽も強さでなく、絶妙なバランスを受け止める事になる。このマルターディンガーこそが、ある意味、最もテロワールをストレートに表現したものとなっている。それだけに、このグレードは、徐々に進化しているユンゲレーベンに比べてより大きな振幅を持ちながら進化してきたように思う。マルターディンゲンの丘で繰り広げられた四季折々のストーリーが遠く離れた異郷で繰り広げられる一瞬。陽の光が、風が、雨が、冴え渡る空気が、湿度が…織りなす交響曲を背景にして、舌の上で繰り広げられるピノノワールのダンス。口数少なく武骨に見えたこの指揮者は、実は世界中の誰よりも繊細でロマンチストなのかも…と感じさせてくれた一瞬だった。 [To Be Continued...]

2008年08月09日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[30]赤1(2)ユンゲレーベン

┏━┓┏1.ユンゲレーベン┃赤┣╋2.マルターディンガー┗━┛┠ (アルテレーベン) ┗3.レゼルヴェフーバー醸造所の生産ワインは、本来は上記のように2.と3.の間にアルテレーベンというグレードがあるが、予算と時間の関係で今回のセミナーでのリストからは割愛。まずは、赤1.(レジメでは4番)のユンゲレーベンについて…である。同醸造所のベースラインであり、樹齢は4~12年。単位面積あたりの収量は60~65hL/ha。この収量は標準的なレベルと言って良いだろう。「上(葡萄の房)は思い切ったも剪定をしているが、 根はまだ思うほど下まで伸びていないと思ってる。」 …とフーバーさん言うのだが、植樹3年目の収穫から、かなりの品質を造り出すワイナリーは、近年ではそこそこある。ましてや樹齢12年に近づいた、慈しみで育てた樹々達である。低レベルであるはずはない。フーバーさんが、「思うほど下まで」伸びる…というのは一体どの程度を言うのだろうか。醸造法は伝統的な醸し発酵。寒いドイツだから何か特殊な事を行うかと思ってたがそれは一切なかった。発酵温度は28~32℃の温度。「ドイツなのこの色の濃さは!」…なんて言うのは遙か昔。このセミナーに参加した人達は、当たり前にブルゴーニュ・ワインと同じレベルで見ている。いや、それ以上の一般的な赤ワインとして見ているのだ。だから気づいてないのだけれど、この色の濃さはスゴい。ピノノワールは潰しても透明な果汁しか出てこない。赤い色を付けるには醸し発酵が必要だ。フーバー醸造所では果皮を漬け込むのは22~24日間。普段の年は徐梗を行うが、年によっては残す事もある。発酵が始まると1日3回果帽を突く。発酵すると熱が出て、これによって色も出る。醸造所によっては人為的に温度を上げ、より色を出させる場合もある。が、フーバー醸造所では一切そういう事は行わない。それが素直で美しくクリアーな風味の秘密。 ユンゲレーベンユンゲレーベンは、ブルゴーニュ・ルージュと同じランク…とセミナーでは説明したが、価格的にも3,990円(税込み)で、一般的なそれより1,000円ほど高い。しかしその高さは間違いなく品質に現れている。もしフーバー醸造所のワインを知ろうとするならば、ベーシック・ラインながらこれほど適役はない…と私は思うのだ。 [To Be Continued...]

2008年08月08日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[29]赤1(1)・取り憑かれた人達

白の強力ワイン、シャルドネが登場した後は、物議をかもした?ミネラルウォーターで口をゆすぎ、赤へと入っていく。現在、全ドイツの栽培比率で見ると、赤が30%超の状態だが、フーバー醸造所は70%で、いかに力を注いでいるかがわかる。それもすべて、シュペートブルクンダー=ピノノワールである。 この葡萄の虜になる人ばかりを見えてきた。それほど力強くないボディ、冷涼な気候を好み、栽培の難しさは超一級。なぜそれほどに、この葡萄に一生を賭けるのだろうか…とさえ思える。もっと栽培が容易で、収益も上がり易い葡萄はあると思うのだが、この葡萄造りにはまり込むDNAは、遙か昔から用意されていたのか…と思えるほどに、人を虜にしていく。現在のブルゴーニュワイン・フリークしかり、ニューワールドでも次々と発表されるピノの生産者しかり…である。でも何と言っても、まずはシトー派の僧侶達である。冷涼な場所での活動が多かったとは言え、必ずいつもピノノワールなのである。ブルゴーニュから、ドイツのバーデン地方にやって来た彼らはテネンバッハ修道院を建立する。1285年の事である。ピノノワールの聖地として発見した!とばかり彼らはここを中心に布教活動を行っていく。しかし、その修道院より約7kmの場所に、より理想的な赤い土壌を発見する。彼らは、迷うことなく寄宿舎を建てた。その場所こそが、現在のフーバー醸造所のある場所。彼らは常に世界最高のワインを目指した。テロワールによって独自の風味を得る事も理解し、より良い味・香になれば、更に品質を高める造りをしたに違いない。品質の高さから遠くバイエルン(現オーストリア)にも輸出するようになっていたのである。便利さに慣れた現代とは全く違う流通、厳しく困難な輸送をしても価値があり、またそれを求める人(当然ながら王侯貴族)が居た…という事である。王侯貴族達は、その品質に対し、当然ながら呼び名を与える事になる。必然的に、「マルターディンガー」。それは、マルターディンゲン村で(ピノノワールを使って)造られる当時最高の赤ワイン。 ブルクンドのピノノワールが、権力の狭間に揺れ動く中、ひたすらに品質だけを求めるマルターディンガー。国外から見れば、同じ葡萄と同レベルの技術だったとしてもどちらが魅力的だったか?は想像に難くない。そして、ワガママな王侯貴族達は、本来は地名を表していたこの言葉を葡萄品種名にもしてしまう。「マルターディンガー」この名がピノノワールのシノニム(別名)だと知った時、フーバーさんは心に誓う。「百年後でも構わない。“マルターディンガー”が 葡萄品種名として世界に通用するようにしたい。」ここにもまた、ピノノワールに取り憑かれた人が居た。 [To Be Continued...]

2008年06月12日

-

ベルンハルト・フーバー来訪記念[28]白3番 その2

ドイツのシャルドネは、1989年迄は不遇な境遇下にあったので、セミナー参加したプロにとっても「初めて」…という人が多かった。まだ輸入量も少なく、存在はマイナーだから仕方がない。しかし、コート・ド・ボーヌと酷似するテロワール、さらに1954年に植えた、樹齢50年を越す古木、加えて厳しく収量制限を行い、貯蔵は新樽225リットルである。これだけのスペックを、当代随一のフーバーさんが仕上げるのだから品質が、メジャーにならぬはずはない。分厚いボディ、溢れる果実味。新樽の風味が、味を引き締める。 フーバー シャルドネ Q.b.A トロッケン[2004]750ml フーバーさんは、合わせるお料理は、ホタテのお刺身、バター焼き、脂の乗った白身魚を指定。先程のヴァイサーとは違って、お料理を選ぶ個性が出ている。前のヴァイサーブルクンダー、このシャルドネ、両者とも口に含んだ時「苦み」があると言う。その味構成こそがフーバーさんの造りたいものであり、お料理と合わせる…という命題に取り組んで仕上げているのは同じと主張した。つまりは、95~99%のシチュエーションで、お食事と合わせて欲しいものである。そしてもし単体で飲むならば、5~7年は寝かせて欲しい。酸・風味が円やかになった時に飲んで貰えれば、よりお楽しみ頂けるだろう…と言った。と、ここで参加者から質問が出た。「“苦み”とは一体どういった要素から得られるのか?」実際、まったりとパワフルなシャルドネ辛口の構成要素が成っており、このフーバーさんのワインだけが、“苦み”と呼ぶものを特別に感じさせるものではない。だからこそ、この質問が出たような気がする。フーバーさんが答えていわく、「その味わい(苦み)は土壌からくる。 白ワインも漬け込むと苦み成分が抽出する。 何となく塩っぱいよう(←ミネラル?)が、 “苦み”と感じさせるのかも知れない。」複雑なミネラル風味がもたらすボディから後味への広がり、その中には確かに、ほのかに“苦み”があるのは間違いない。その味覚をピックアップして、表現したものらしい。客観的なテイスティングでは、苦みと言うよりも、ググッと締めながら続いていく後味、そして力強く切れ上がるフィニッシュによって、この言葉を使ったのかも知れない…と感じた。このシャルドネは、瓶詰め後、2年経って出荷しているが、リリース直後はまだ飲むには若すぎる。先日、1994年シャルドネを、ある会場で飲んだが、極めて良い状況になっていた。14年経って、そういった状態になるワインだからこそ、できれば、5年位は置いて欲しい。そうすれば、より実力を発揮する事が保証できる…との事だ。2004年 シャルドネ。ちょっとばかり幼児虐待だったようだ。 [To Be Continued...]

2008年05月21日

全176件 (176件中 1-50件目)