2009年05月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

中国旅行 -3日目-後編

【夜】 夕食は名物<青島ビール飲み放題付き海鮮料理>。------------------------------細かなところで当初の予定が大幅に変更になっています。シ博観光を終えて専用バスで移動でしたが、急遽、中国版新幹線「子弾頭」で青島へ。シ博駅前にて。本人の許可がないので、顔を塗っています。出発予定時間まで1時間ほどあったので、またまた添乗員さんの計らいで30分の自由時間をいただきました。駅周辺はそれなりに活気があり、デパートも散在していました。大型デパートらしきビルの1階には、贋物のブランド靴が普通に売られてます。何よりも驚いたのは携帯電話の多さ。中国はプリペイド式が一般なので何百種類もの新・中古問わず、陳列されていました。こちらは待合所。新幹線といえども在来線と一緒の路線を走っています。待合所で待っていると急に、路線事故のアナウンス。添乗員さんが本社に連絡し、その後の方針を決めるためにツアー客のそれぞれの代表が集まり、一路、青島へ向かった専用バスを呼び戻すかこのまま待合所で復旧を待つのか、の、話し合いになりました。1人の70歳ぐらいの男性「日本だって事故による復旧は半日かかるんだから バスを呼んで青島へ向かおう」1人の65歳ぐらいの男性「(出発時間が随時表記されている電光掲示板を見ながら) 徐々にだけど復旧されつつあるんだから待つべきでは? それに中国の新幹線も乗りたいことだし、記念にもなるでしょう」65歳男性の意見が受け入れられそうになった途端・・70歳男性が突然怒りだし、「俺はバスで向かう! いつ復旧の見込みもないものを待つやつらは 規定の帰国時間にも間に合わずにここに足止め食らってろ!」と言う始末。この言葉に、自分も含めてそれぞれ意見を出せずにしばし無言。このやりとりを受けて、添乗員さんがバスの運転手に連絡を入れつつ、予定時間の切符を一番早く乗れる便へと何度も往復してくれていました。結局、1時間半で復旧し、へそを曲げた70歳男性も何もなかったように添乗員さんを褒めてました。本来の予定としては、青島に夜7時に到着し、そのまま晩御飯を食べ、8時半には自由行動になるのでジャスコでお土産等の買出しに行きたかった。ほかのツアー客もそれを楽しみにしていました。それが9時到着。10時過ぎまで飲み放題食べ放題。飲み残したものまで持ち帰り自由。そんな特典もまた何が起こるかわからない、旅の良さでしょうね。

2009.05.29

コメント(4)

-

中国旅行 -3日目-前編

≪3日目≫ 【午前】 歴代皇帝が「封禅の儀」を行った中国古代三大宮殿の泰廟参拝。 【午後】 シ博(しはく)観光。 春秋戦国時代の『斉国』ゆかりの斉国故城遺跡博物館、 東周殉馬坑と民芸店へ。 ------------------------- 午前中の写真は自分の持ってるデジカメになかったので 省略。。。(-。-*)ボソッ 泰安市から隣のシ博へバスで移動。 こちらは途中のトイレ休憩ポイントである、 高速内にあるSA。 シ博は、斉の国だったところ。 今回のツアーでもかなり注目してました。 釣りで有名な太公望が作った国でもあります。 管仲と鮑叔の「管鮑の交わり」でも有名。 晏子が有名。 孫子の兵法が有名。 そのどれを取っても文献として また保存されていました。 「史記」も「戦国策」も現存。 晏子の晏嬰という宰相(総理大臣みたいなもの)の有名な話も 風刺画で色々なところに残されていました。 「羊頭狗肉」も有名だが、倹約を行い、質素な生活を心がけ、肉が食卓に出てくることが稀で、市民の集まる市場の隣で暮らすことを専らとしていた晏嬰に対して、時の君主が「晏嬰。市場に住んでいるのなら、相場どうか?」と諧謔的に聞いたところ、「義足が大変高価です」と、君主の悪政を皮肉る答えをしたという。以後、君主も罪人の足を切ることを廃止した。こちらが当時の斉の国の街。 この後に訪れた東周殉馬坑は圧巻でした。 ほぼ完全に近い状態で発掘されています。 斉景公は晏嬰の補佐で、58年間在位しました。 彼は馬が大好きで、なくなってから、600頭の馬をお墓に入れました。 すべての馬をまずお酒で酔っ払わせて、殺して、埋葬しました。 馬は古代中国では国の実力のシンボルでした。 古代中国語には「千乗の国」という言葉があります。 すなわち、車1000台(馬4000頭)を持っている国は 相当の強国だと認められました。 斉国ではただひとつの墓だけから、600頭の馬が発掘されました。 その当時の繁栄さは創造できると思います。

2009.05.27

コメント(2)

-

中国旅行 -2日目-<午後の部>後編

【夜】 夕食は泰山のきれいな水を使った<豆腐料理>。 -------------------------- 岱廟の茶館にて、 「正しい中国茶の飲み方講座」を拝聴し 定番中の定番ですが、 お土産を買う。 母親に高血圧やらに効くというお茶購入。 泰山をあとにして、泰安市内へ。 ホテルに行く前に、またまた添乗員の張さんが 気を効かせて、中央市場に行くことに。 泰安市民の食卓がすべてわかる、とのこと。 ゴマをちりばめたせんべいのようなおやつがあったり、 漢方の元になる食材があったり、 豆類が山積みになってたり 肉も冷凍保存されずにそのまま売ってたり もちろん、ピータンもまんま売ってたり サクランボが1袋5元(1元=16円)ぐらいで売ってたり、と かなりの低価格で販売されています。 ナッツ類も試食OKです。 そのままレストランへ行き、食事。 そのあと、泰安市内の5ツ星ホテルへ。 デザイン・ホテルかと思わせる すごいゴージャスな感のあるホテル。 バスタブとは別にシャワールームも完備されていて 贅沢そのもの。 曲阜の田舎町とは雲泥の差でした。

2009.05.25

コメント(2)

-

中国旅行 -2日目-<午後の部>前編

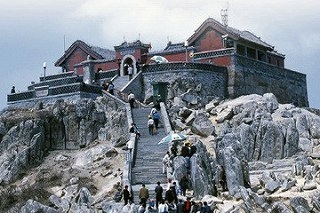

【午後】 世界遺産泰山観光。 山頂付近の南天門まで往復ロープウェイを利用! その後、山頂の玉皇頂まで簡単なハイキング。 ------------------------- 孔府より一路、泰山へ。『岱宗(たいそう)それ如何、斉魯まで青いまだ了(おわ)らず』 -唐代の詩人・杜甫- 斉と魯を隔てているのは、泰山である。この東方の名山は、高さが1,524メートルである。 泰山は岱山とも書き、5つの名山のうちの宗(かしら)であるから、岱宗という。 泰山の青は斉や魯の地からも遠望できるということである。 余分なことだが、5つの名山のうち、かしらといえる山は、本来、中国の中央にある嵩山(すうざん)であった。 それが山岳民族(斉の姜族(きょうぞく)もその1つ)の頽落(たいらく)により、平地で生活する者たちの敬仰が泰山へ集まった。 泰山が万民の認める天下一の名山になるのは、秦の始皇帝がこの山で天地を祀(まつ)る封禅の儀式をおこなってからのことであろう。この日は午後から雨模様のため 靄(もや)で山全体が見渡せることができません。 麓までツアーバスで移動。シーズンオフということもあり、人影もまばら。 この階段の向こうに、中腹あたりまで行く 乗り合いバスがあります。 バス周辺で物乞いがいたため 写真撮れず(;´Д`A ``` 中腹に着いてから少し歩くと次の目的地を示す案内が。一番上に書かれてる「玉皇頂3.50km」を目指します。このすぐ近くにロープウェイがあり、それに乗ること10分弱。下から階段で登ってきた人と ロープウェイ組がここの門のところで合流します。 上の登っていく途中に、 門があったり、お寺があったり。この左側の眼鏡をかけた人が 今回お世話になった添乗員の張さん。 すごくガイドがうまく、次いくなら またこの人にお願いしたいぐらい。山のそこかしこに春秋時代とは思えないぐらいの 建築技術がちりばめられています。そしてここが山頂。こちらは下山途中にあったお寺の前。 以下3枚は岱廟。 ~以下、Wikipediaによる~山麓には泰山府君を祀った岱廟がある。岱廟の壮大な有様は中国三大建築(他に、孔子廟、紫禁城)の一つに数えられる。岱廟は現在は泰安博物館となっており、封禅の時に記念して彫られた多くの碑文が此処にある。有名なところでは、秦の始皇帝が行幸の折に泰山に残した李斯の碑文が見られる。泰山とその周辺には普照寺や竹林寺、霊巌寺といった由緒ある仏教寺院も多く、特に霊巌寺には日本からの曹洞宗の留学生が宋代に多く訪れている。

2009.05.24

コメント(2)

-

中国旅行 -2日目-<午前の部>後編

孔子廟の見学中に記念撮影があり パンフレットの中にその写真を貼ってもらい なかなかに良い記念になりました。 次に孔子の直系子孫とその家族が住んだ邸宅である、 孔府というところへ行きました。 ガイドさんが機転を利かせて馬車での移動結構な距離があったんですが 軽快に走ってます。 こちらがその勇姿。曲阜という田舎では、 写真のような馬や、驢馬、騾馬など 観光用以外にも使われているようです。 住んでいたところなので墓がとにかく多い。孔府の平面計画は伝統的な中国の邸宅様式で、 正門の前方にある公的区域と後方にある私的区域からなります。 公的区域部はは勅使や高官を接見や、 祭礼や所有地などに関する事務を行う場所であったようです。そのため、貴賓や国賓を接待する際、 上記のように一番下の文字が遠目には 「干」なんですが、近寄ってみると 「王」になっています。 ちょっとした気配りも必要だったみたいですね。

2009.05.22

コメント(2)

-

中国旅行 -2日目-<午前の部>前編

【午前】 世界遺産三孔観光。 孔子と一族の墓地孔子林、孔子を祀った孔廟、 孔子一族の住まい孔府と民芸店へ。 観光後、泰安へ。 --------------------------- 前回の日記にて、高齢者が多いとの事で 以下のような現象があるようです。 孔子は紀元前551年から紀元前479年まで、73歳で没す。 春秋時代の中国の思想家。儒家の始祖。 孟子は紀元前372年から紀元前289年まで、84歳で没す。 戦国時代中国の儒学者。 儒教では孔子に次いで重要な人物であり、 そのため儒教は別名「孔孟の教え」とも呼ばれる。 毛沢東は、1893年12月26日から1976年9月9日まで、 84歳で没す。 中華人民共和国の政治家、軍人、思想家。 --------------------------- 73歳と84歳で著名な人物が没しているので 曲阜では、たとえ73歳・84歳でも 年齢を聞かれたら「72歳」「74歳」「83歳」「85歳」と ズラして答えているそうです。 ~閑話休題~ --------------------------- あくまでも中国基準で3つ星ホテルだったようで。 ベッドは竹で編んだごとく 超硬質。 シャワーは年代物の風情w 中国語のみです。 英語はもちろん、日本語なんて 「??」の世界。 ベルボーイはちゃんと中国語で何かを説明しながら 部屋まで荷物を運んでくれました。 チップの要求なし。 夜中に蚊は飛ぶわ 「マッサージ」を連発する電話がかかってくるわ まーそんな程度のホテルですw で。 最初に訪れたのは、孔子の像が祀ってある孔子廟。 参門が多いのは中国の特徴ですか。 中国人・日本人・韓国人の観光客も写っています。それぞれに意味があったようですが 忘れました(;´Д`A ``` 奥に行くにしたがって それぞれの参門下の敷居が 少しずつですが高くなっていきます。 ここから 「敷居が高い」が生まれました。ちょっと暗いですね。 しょーがない。 パンフレットにあった写真でwこちらは中国の古代の建物の象徴というのでしょうか。 屋根の先がこのようにクルッとしています。 そのほかの写真はこちら。何だか、ありがたい経典が書かれているとか。色彩鮮やかな画も多く残されています。

2009.05.21

コメント(3)

-

中国旅行 -1日目-

≪1日目≫ 【午前】 成田→青島(チンタオ) 【午後】 『孔子のふるさと』曲阜へ。 【夜】 夕食は孔子家の伝統料理<孔府家宴>をご賞味。--------------------------午前10時35分発<成田空港>→12時25分着<青島・流亭国際空港>(時差-1時間)曲阜は、人口55万人。(総人口64万人)70歳以上が80%を占める。また孔子の子孫が10万人ほど住んでいる、とのこと。主に小麦を練って饅頭(マントウ)にしたものを食す。米はおかゆ。他に、とうもろこし、もろこしなどがある。また、周・春秋時代の魯国の故地であるほか、孔子の生地として世界に知られている。曲阜は中国政府の「国家歴史文化名城」(歴史都市)の称号が真先にあたえられたほか、1994年にユネスコの世界遺産にも指定された。1日目は昼過ぎに空港に着いたものの、そこから曲阜まで専用バスにて5時間半かけて移動。途中、こんな山があったり、ほとんど田園風景ばかり。曲阜に着いたのはすでに夜。早々に滞在ホテルに荷物を置く。ホテルの正面には孔子像があり、ロビー奥にはご覧のような孔子画。さっそく近くのレストランにて郷土料理。かなりの田舎です。年寄りが多いということは歴史的な物の保存には良いのだが建物の老朽化は凄まじいもの。食事後に少しの自由時間をもらったので周辺の散策へ。魯の時代の名残をふんだんに残した町並みが夜の街に彩りを添えていました。

2009.05.18

コメント(2)

-

孔子

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると・・・孔子(こうし、紀元前551年‐紀元前479年)は、春秋時代の中国の思想家。儒家の始祖。世界三聖に数えられる。姓は子(この「子」は尊称の「子」ではない。孔子の先祖が商(殷)の貴族という説があり、商国の姓は子である。)、氏は孔、諱は丘、字は仲尼(ちゅうじ)。孔子とは尊称(子は先生という意味)。ヨーロッパではラテン語化された"Confucius"(孔夫子の音訳、夫子は先生への尊称)の名で知られている。紀元前551年(一説には552年)に、魯国昌平郷辺境の陬邑(昌平とは太平を盛んにするという意。邑は村の意)、現在の山東省曲阜(きょくふ)市で陬邑大夫の次男として生まれたとされる。卑賎階級の巫女の子として生まれたとの異説もある。孔子自身は「貧しくて賎」と語っている(『論語』)。父は叔梁こつ、母は顔徴在とされるが、『論語』の中には記述がない。幼くして両親を失い、孤児として育ちながらも苦学して礼学を修めたとされる。しかし、どのようにして礼学を学んだのかは一切分かっていない。そのためか、礼学の大家を名乗って国祖・周公旦を祭る大廟に入ったときには、逆にあれは何か、これは何かと聞きまわるなど、知識にあやふやな面も見せている。また、老子に師事して教えを受けたという説もあるが、これは孔子の礼学に正当性を与えたい後の儒家と、孔子の名声を利用したい道家の思惑が一致したことによる捏造である可能性が指摘されている。身長は9尺6寸、1尺を19.6cmとすれば188cmの長身で、世に「長人」と呼ばれたという(『史記』孔子世家)。52歳のとき魯の定公によって中都の宰に取り立てられたと『史記』孔子世家は伝える。さらに、その翌年に大司寇に就任したとされる。また、政変によって魯の実権を握った陽虎に誘われ、これに応じようとしたことがある(『論語』陽貨第十七)。紀元前497年に国政に失望して弟子とともに諸国巡遊の旅に出た。しかし孔子を受け容れる国は無く、紀元前483年、69歳の時に魯に帰国した。その後は弟子の育成に専念し、紀元前479年に73歳で没した。孔子の人生の大部分は無冠の一学者に過ぎなかったが、漢代、司馬遷はその功績を王に値すると評価して『史記』の中に「孔子世家」(世家は諸侯王家の歴史)を、またその弟子たちの伝記として「仲尼弟子列伝」を立てた。儒教では「素王」(そおう、無位の王の意)と呼ぶことも多い。『仁(人間愛)と礼(規範)に基づく理想社会の実現(論語)』 孔子はそれまでのシャーマニズム(シャーマン(巫師・祈祷師)の能力により成立している宗教)のような原始儒教(ただし「儒教」という呼称の成立は後世)を体系化し、一つの道徳・思想に昇華させた。その根本義は「仁」であり、仁が様々な場面において貫徹されることにより、道徳が保たれると説いた。しかし、その根底には中国伝統の祖先崇拝があるため、儒教は仁という人道の側面と礼という家父長制を軸とする身分制度の双方を持つにいたった。孔子は自らの思想を国政の場で実践することを望んだが、ほとんどその機会に恵まれなかった。孔子の唱える、体制への批判を主とする意見は、支配者が交代する度に聞き入れられなくなり、晩年はその都度失望して支配者の元を去ることを繰り返した。それどころか、孔子の思想通り、最愛の弟子の顔回は赤貧を貫いて死に、理解者である弟子の子路は謀反の際に主君を守って惨殺され、すっかり失望した孔子は不遇の末路を迎えた。孔子の死後、孟子・荀子といった後継者を出したが、戦国から漢初期にかけてはあまり勢力が振るわなかった。しかし前漢・後漢を通じた中で徐々に勢力を伸ばしていき、国教化された。以後、時代により高下はあるものの儒教は中国思想の根幹たる存在となった。20世紀、毛沢東が発動した文化大革命においては別の意味で孔子が重要な存在となった。毛沢東とその部下達は批林批孔運動という孔子と林彪を結びつけて批判する運動を展開。孔子は封建主義を広めた中国史の悪人とされ、林彪はその教えを現代に復古させようと言う現代の悪人であるとされた。

2009.05.07

コメント(3)

全8件 (8件中 1-8件目)

1