-

1

イリジウムプラグはデンソーとNGKのどちらが優秀か?

みなさん、こんにちは(^^)/。 うちのクルマのスパークプラグが交換時期を大幅にすぎておりまして(4万kmぐらい換えていなかったので(^_^;)、先日、外してみたら、中心電極がすっかり丸くなっておりました。最近、アイドリングストップからの再始動時にクランキングが長くなったように感じていたのですが、これじゃ無理もありませんね。 そこで交換に踏み切ったのですが、ネットでイリジウムプラグの価格を調べてみたところ、1本千円ぐらいで手に入ることがわかりました。純正のVプラグでも良かったのですが、イリジウムプラグでも接地電極に白金チップが貼ってあるヤツならば、10万km無交換で行けます(接地電極に白金チップが貼っていないものの寿命は一般プラグと大差ありませんからご注意を)。 となれば、値段が3倍でもメンテの手間が省けますし、イリジウムの効果にも与れますから、コストパフォーマンスはむしろ良いのではないかと思い、イリジウムプラグを入れてみることにいたしました。 結果は大正解で、前回、純正品から純正品に換えたときよりも、発進のフィーリングがスムーズになりました。うちのクルマはMTなんですけど、ぼくは回転をできるだけ上げずにクラッチをつなぐ癖がありまして(ディーゼルに乗っていたころの癖が抜けない)、純正プラグのときはギクシャクさせてしまうこともあったのですが、イリジウムに換えたらその閾値がかなり下がったように感じました。(AT車で体感できるほどの違いがあるかどうかは保証の限りではありません) 購入の際、デンソーにするかNGKにするか迷いまして、いろいろ調べてみたのですが、ネット上でも「どちらが優秀か」という議論が結構なされているんですねぇ。 が、結論から言えば「一般ユーザーが公道走行に使う範囲では差は出ない。安い方か好きなブランドで選んでも、失敗は無い」ということで間違いないと思います。 理論上では、電極は鋭利な方が、電界強度は高まります。で、デンソー・イリジウムの中心電極が0.4mmであるのに対し、NGKのそれは0.6mmと、径の上ではデンソーの圧勝です。しかし、ガソリンエンジンの燃焼室内で顕著な差が出るレベルであるかどうかと考えると、「一般ユーザーが公道で体感したり計測したりできるレベルではない」と言えるのではないかと思います。 例えば、デンソーのサイトの加速性能データを見ますと、0-100km/h加速が一般プラグとの比較で0.08秒しか違いません。一般プラグとの比較でこれですから、NGKのイリジウムと比較したら、これより少なくなるのは確実です(燃費テストにはある自社製白金プラグとの比較が無いのは、差がほとんど出なかったためではないかと思われます)。そもそも約13秒のうちの0.0数秒が体感できる人がいたら、優秀なテストドライバーになれるでしょう。 燃費の比較では、中心電極1.1mmの白金プラグと比較して、0.7%ほどの向上が見られます。が、これが0.6mmのNGK製イリジウムプラグとの比較なら、もっと差は詰まるはずです。しかも、60km/h定地走行テストでの差ですから、一般走行では計測不可能な程度の差でしかないはずです(少なくとも満タン法計測なら誤差に埋もれてしまうでしょう)。 NGKのサイトでは、27.5km/hから90km/hの加速で0.7秒の差が出たとされていますが、トータルで何秒かかったのか、何速ギヤでテストしたのか書いていないので、0.7秒の価値がどれくらいなのかは判断できません。(この点ではテスト条件を明記しているデンソーの方が潔いと言えます) 「電極が太いNGKの方が耐久性が上では?」という意見も目にしましたが、デンソーも10万km無交換を謳っていますので、一般ユーザーにとっては意味のあるほどの差ではないでしょう。 実は最近の量産車にイリジウムプラグが採用され始めたのは、平成17年排ガス規制でコールドスタートモードがが追加になり、初期の排ガス性能を8万kmまで保証しなければならなくなったためなんです。電極が細ければ熱容量が減り、エンジンが冷えている始動時にプラグに熱を奪われて失火し、未燃焼成分(主にHC)が出てしまうのを抑えることができますし、それが8万kmまで持続してくれるのは好都合なんですね。 で、今回、ぼくがどちらを買ったのかと言うと、デンソーのイリジウム・タフを選びました。理由はズバリ、ヤフオクでNGKのイリジウムMAXよりちょっと安かったからです。

Nov 9, 2006

閲覧総数 196005

-

2

続々々・丹沢のキャンプ場で、4輪駆動車流され親子3人死亡。

みなさん、こんにちは。 くどくて済みません(^^;。 表記の事故のクルマは、フォルクスワーゲン(VW)のトゥアレグだったのですが、その後、VWの広報のかたとお話ができましたので、そのあたりを。 トゥアレグの取扱説明書には、悪路や徒渉の走行限界が、かなり詳しく書かれているそうです。それを守っていれば、あのようなことにはならなかったのではないか、ということでした。(まだ現物の確認ができていないので、「聞いた話」の領域で すみません。ちなみにカタログでは、徒渉限界水深は標準車500mm/エアサス車580mmとあります) そこで、国産SUVは取扱説明書にどのように書いているのかについて調べてみました(ウェブサイトでも読めます)。抜粋した部分を添付しましたので、内容はそれぞれをお読みいただくとして、基本的に「川は渡るな」というスタンスです。さすがに70は徒渉の場合の注意点が書いてありますが、単に「流れが急なところは渡るな」というだけで、具体的な水深等は書いてありません。パジェロは「冠水路で70cm」と書いてありますが、流れについては言及がありません。いずれにしても、ユーザーに十分な情報が伝えられているかといえば、はなはだ心もとないと言わざるを得まないしょう。 上から、日産エクストレイル/トヨタRAV4/ランドクルーザー70/三菱パジェロの順ですが、CMやカタログのイメージ映像と比較すると、ちょっと違和感がありますね。

Sep 10, 2014

閲覧総数 1295

-

3

自動車ディーラーの立地って、現状のままでいいの? という話。

みなさん、こんにちは。 姉がクルマを買い換えるというので、付き合ってきました。 待ち合わせたのは、某ディーラー。うちから10kmなかったので、自転車で行こうと思ったのですが、今朝は結構雨が強く降っていたので、クルマで行きました。 その際、「かみさんがクルマ使いたいって言い出したら、電車で行くしかないな」と頭をよぎり、電車でアクセスするルートも探してみたのですが、件のディーラーは幹線道路沿いにあるので、最寄りの駅から歩くと20分ぐらいかかるんですよね。 そこで「クルマのディーラーなんだから、クルマでアクセスしやすい場所にあるのは当たり前だよなぁ」と思ったのですが、ふと「じゃあ、クルマを持っていない人にはアクセスしにくいってことじゃないか?」ということに気づきました。 近年、若者のクルマ離れとよく言われますけど、最初の1台を買う際には、ディーラーにはクルマで行けないわけで、原付も最近は乗られなくなってきているし、そうなると移動手段は徒歩か自転車ということになりますよね。となると、自転車で10分ぐらいのところにディーラーがないと、そもそも出向く機にさえならないのではないか。もしかするとこうしたことも、クルマ離れを加速させている要因のひとつなんじゃないか? と、ふと思いました。 それじゃあどうすれば、と言う話なのですが、ディーラーには整備工場やクルマの置き場が必要ですから、地代の高い駅近に作るのは合理的ではありません。とはいえ、徒歩で便利な場所になければ、「最初の1台」は買ってもらいにくいわけで、それならば、そういう人向けのコンパクトな営業所を駅の近くに作るというのも、ひとつの方策ではないかと思いました。 たとえば不動産なんか、物件が動かせませんから、自然にそういう形になっていますよね。それにネット環境も組み合わせて使えば、新しいカーディーラーの形ができるのではないか、などと、漠然と考えております。

May 10, 2018

閲覧総数 1386

-

4

スズキ・ハスラーに乗って来た。

みなさん、こんにちは(^^)。 昨日はスズキの試乗会にお招きいただいたので、行って参りました。会場は恒例のホテルオークラ東京ベイ。JR舞浜駅から2kmちょっとのところにあります。ディズニーリゾートエクスプレスに乗れば5分ぐらいなのですが、僕はどうもあの乗り物が苦手なので、20分ぐらいかけて歩いていきました(^^;。 さて、表題の件。ベースはワゴンRなので、加速性能などはワゴンRとほとんど変わらないのですが、もともとワゴンRがけっこういいだけに、ハスラーもほとんど不満を感じることはありませんでした。 最初に乗ったのは、自然吸気FFのCVT車。市街地では交通の流れに乗った加速なら、ことさらエンジン回転数が上がること無く付いていけます。少し強めの加速をしようとすれば、エンジン回転数が跳ね上がって、エンジン騒音はそれなりに聞こえてきますが、これはどんな軽自動車でも同じです。 自然吸気モデルにはMTがあるので、MTで乗れば、意図的に変速するのでこのへんは気にならなくなると思います。 乗り心地や直進安定性の良さなどはワゴンRゆずりですが、タイヤの太さと大きさで、性能差が付いている感じです。ワゴンRは155/65R14、ハスラーは165/60R15と、ハスラーのほうがひとまわり大きいタイヤが付いているんですね。 タイヤが大きくなれば転がりは良くなる理屈どおり、良路での滑らかさはワゴンRを上回ります。直進時のハンドルの座り、操舵応答や旋回時の安定性なんかも、ワゴンRより上ですね。 一方で、乗り心地面では少々劣るところがありました。サイズが大きくなれば重くなる理屈ですが、バネ下が重くなれば抑えが効きにくくなるのが道理。速度を抑制させるための路面のゼブラ塗装では、バネ上のシェイクは、ワゴンRより大きめに出ました。段差部でのショックも、少し大きく感じられました。これはバネ下の重さに加え、タイヤの空気圧を250kPaも入れているあたりに起因しているようです。恐らくエコカー減税(CVT車は免税)を取りにいくため、空気圧を上げて転がり抵抗を落としにいっているのが理由なので、210kPaぐらいまで落として乗れば、気にならなくなるんじゃないかと思います。 実走行燃費は21.1km/L。ディズニーランド周辺の空いたフラットな道路が75%、渋滞する舞浜の住宅街が25%ぐらいの割合で、走行時間は約40分。外気温7℃の冷間スタートで、エアコンの温度設定は22℃でのデータです。 続いて乗ったのが、ターボ4WDのCVT車。いや最新の軽ターボは本当に凄いです。低回転からブーストがかかり、ターボラグもほとんど感じられません。少し深めにアクセルを踏み込んでも、エンジン回転数を高めずにブースト圧で加速していくので、排気量の大きなエンジンのよう。欧州のダウンサイジングターボにも、引けを取らないフィーリングです。 やたらと回転を上げにいかないので、いわゆるラバーバンドフィール(アクセルとエンジンの間にゴムバンドがあるような応答遅れ)も無いし、MT派の僕でも「これならCVT車でもいいかなぁ」と思えるレベルです。 乗り心地や操縦性能はほとんど同じだったので、足のチューニングは重量差を合わせた程度だと思います。4WDはビスカス方式なので、走破性は知れていますが、今回はブレーキLSD制御が付いたので、オフロード(路外)で使わない限り、困ることは無いと思います。これ、ぜひFFにも付けて欲しいです。ESCが付いているなら、制御だけでできるはずだし。 燃費はNAとほぼ同じ条件で(渋滞度合いはターボのほうが厳しかった)、19.1km/L。これだけ走れば上等じゃないでしょうか。 NAとターボとどちらがお勧めかというのは、非常に難しいところですね。加速時の静粛性や余裕の点では、ターボ車に乗ってしまうとこちらが欲しくなりますが、乗り較べなければNAでもほとんど不満は無いんじゃないかと思います。走行環境によっても要求が違うと思いますので、このあたりは自分で試乗して判断して下さい。 さて、MT車が最廉価グレードだけでなく、中堅グレードにも採用されたのは喜ばしいですし、MT車もCVT車と同価格にするのが流行の昨今、ちゃんと84,000円安いのも好ましい……と思って装備を見たら、「そりゃ無いんじゃない?」というのが何とも残念。MT車には、エネチャージ(リチウムイオン電池を使った減速エネルギー回生装置)もレーダーブレーキサポート(市街地での追突防止/抑制装置)もESCもヒルホールドコントロール(坂道発進時のブレーキ保持装置)もキーレススタートシステムもリヤヒーターダクトも付いていないんです(泣)。 価格差はレーダーブレーキサポートとESCで埋まっちゃうぐらいでしょうから、残りの装備差分だけ割高ということになってしまうではありませんか(-_-;。エネチャージも個人差によって効果が出にくくなる場合があるから付けないのだと思いますけど、少なくともその分だけ割安感を感じられる価格設定にはして欲しかったですねぇ。CVTとMTのコスト差も加味すれば20万円安ぐらい、13万円安くすれば100万円を切りますから、そうなれば非常に魅力的だったんじゃないでしょうか(ジムニーは装備同一でMTが10,8150円安いです)。 レーダーブレーキサポートはともかく、ESCがあればブレーキLSDやヒルホールドもできるようになるんですから、MTでも坂道発進の不安はなくなるし、2WDでも走破性が高まるわけで、これは全車標準装備にして欲しかったなぁ。今年10月以降の新型車からは義務付けになりますが、軽の継続生産車は18年まで猶予期間がありますので、滑り込みで義務化を逃れたという感じがしてしまいます。 というわけで、割高感が我慢できるならMTでもいいですけど、ダメならCVT。CVTでいいならターボとの相性が良いので、GターボのCVTが「合理的な選択」ということになるでしょうか。

Jan 18, 2014

閲覧総数 16101

-

5

カーブミラーの結露や凍結は、こうすれば防げる!?

みなさん、こんにちは。 北海道からは雪の便りも聞こえてくるようになり、関東もいよいよ冬近しといった雰囲気になってきました。そうなると困るのが、カーブミラーの結露や凍結です。以前、住んでいた家は、最初の交差点の見通しがすごく悪かったのですが、ここのカーブミラーがよく結露したり凍結したりして、恐る恐る発進していたものです(当初は起き抜けに拭きに行ったり、スクレーパーで削りに行ったりしていたのですが、すぐ再結露・再凍結してしまうので、しばらくしてやめちゃいました(^^;)。 で、そのころから「結露や凍結を防ぐカーブミラーって、作れないものだろうか?」と、いろいろと思案していました。結露の原因は、外気温よりミラーの温度が下がってしまうことで、その表面に触れた空気中の水分が凝結することによるものです。(ミラーの温度が0℃以下なら「凍結」になりますが、ミラー表面では、よく過冷却現象が見られます)。 ならば、ミラーの温度が下がらないようにすれば、結露や凍結は防げるわけで、太陽光発電パネル+電池+電熱線なんていうことも考えましたが、コストやメンテの点で問題がありそうです。ミラーの裏に蓄熱材を仕込んでおくとか、ブレスサーモのような湿度で発熱する素材を仕込んでおいたら?と考えたら、すでに前者は「アルプスミラー」という名前で商品化されておりました(^^;。 しかし残念ながら、アルプスミラーは東京では見たことがありません。認知されていないのか、コストの問題なのかはわかりませんが。 それを知った以降も、僕は「もう少しシンプルな方法でできないものかなぁ」と考え続けていました。あるとき思いついたのが、発砲樹脂にスパッタリング加工をして鏡面仕上げをしたらどうか? ということです。発泡樹脂は気泡に保温効果があるから、金属やムクのプラスチックに比べ、温度は下がりにくいはずです。 そこで試しに、寒い日の夜に発砲スチロールの食品トレーをクルマのワイパーに挟んで置いたのですが、翌朝、フロントガラスが盛大に凍結していても、トレーには霜は付いておりませんでした。 実はこのアイデア、なんとか試作品を作れないかと、スパッタリング加工ができるメーカー何社かにメールを送ってみたのですが、こちらが会社組織でもない無名の個人だったせいか、どこも取り合ってくれませんでした(泣)。「発泡スチロールは処理する際の熱で持たない」とか「真空引きするから無理」とか。でも、熱の問題は素材の耐熱性を上げればなんとかなるはずですし、真空引きするのは酸素を無くしたいからで、窒素ガスで置換すれば常圧でもできるはずです。 ということで、アイデアとして公開してしまいますので、そういう技術をお持ちの企業さん、試作してみていただけないでしょうか? 発泡スチロールは無理だとしても、最近はポリプロピレンを発泡させる技術もあり、クルマの内装材に軽量化目的で使われ始めています。そういうもので、どの程度の効果があるのか、どの程度まで発泡させれば目標性能が達成できるのかも知りたいところです。 見通しが悪いからカーブミラーを付けているのに、年間数ヶ月はそれが機能しない(特に朝の通勤時間帯)というのは、安全面から見ても問題があります。首尾よく行けば、交通安全の推進に資すると思うのですが。 もし日本中のミラーがすべてこれに置き換われば、大儲けできますぜ、社長!

Nov 1, 2016

閲覧総数 19063

-

6

NGKのプレミアムRXプラグを試してみた。

みなさん、こんにちは。 うちのJB-23ジムニーが満3年を迎えたので、車検かたがたプラグ交換をしました。純正でデンソーのイリジウムMAXが付いていたのですが、同じではつまらないので、NGKのプレミアムRXを使ってみることにしました。 このプラグ、市販車では現行レガシィから採用されているものなのですが、開発者にインタビューしたときに「点火進角を2度ぐらい稼ぐことができた」と聞いて、ずっと気になっていたんです。進角が稼げれば熱効率が高くなり、燃費が良くなる理屈ですから。 では、JB-23の燃費がどうなったかと言えば、「わかりません(^^;」。満タン法で走行環境も違う状態で明らかな差が出るほど違うとは思えませんので、計測していないんです。 ならば性能差は体感できないのか、といえば、発進性能は明らかに向上が見られます。JB-23はギヤレシオが低いので、平坦なら2速発進できるのですが、以前はそれなりにクラッチワークに気を使っていたのが、けっこうずぼらにつないでも、ストールしなくなりました。 これらのことから、恐らく燃費にも多少は効果があるのではないかと考えておりますが、4万km走った段階で実力が把握できましたので(冬タイヤ込みで16.32km/L)、以降は測るのやめちゃったんですよね。 ともあれそんなわけで、プレミアムRX、お勧めです。最近のクルマは10万km無交換のプラグが付いているケースが多いですが、そうでないなら交換時には、プレミアムRXをお試しになってはいかがでしょうか。ATやCVTじゃ差はわからないかも知れませんけど、燃費はきっと、微妙に良くなると思いますよ。 【38時間限定!エントリー&3ショップ購入で全ショップポイント6倍♪】1/20(23:59まで)【NGK:P...価格:1,323円(税込、送料別)購入の際には型番に注意して下さいね。

Jan 15, 2012

閲覧総数 2247

-

7

TOKIOの山口達也、無免許運転で検挙の件。

みなさん、こんにちは(^^)。 またすっかりさぼってしまいました(^^;。 さて、表題の件。すでに報道等でご存知のことと思いますが、TOKIOの山口達也君が、無免許運転で検挙されました。これについて、思うことをいくつか。 僕はクルマを運転する際に、よくFM埼玉(NACK5)をかけっぱなしにしているのですが、山口君はその中で「TOKIOウォーカー」という番組をやっていて、ときどき聴くとはなしに聴いていました。リスナーへのコメントや諸々の発言は、真摯で的を射ていることが多く、「こいつ、いい奴だなぁ」と思っていました。 今回の「無免許」も、更新忘れの「うっかり失効」であり、悪意のあるものではありません。もちろん、法に則って処罰は行われるべきですし、出演していた自動車会社(スバル)のCMが打ち切りになるのは、やむを得ないことだとは思いますが、それ以上にとりたててバッシングされるような事案でもないでしょう。 そうした中、僕が思ったのは、「最初から免許を持たない”無免許”と、うっかり失効の”無免許”が、同じ扱いでいいのだろうか?」ということ。現行法では、どちらの”無免許”も区別はされず、違反点数は19点。免停前歴が無い場合でも、1年の欠格期間が課せられてしまいます。 免許を持っていないことを自覚した上での故意の”無免許”ならば、それでも良いかもしれません。しかし、まったく悪意の無い「うっかりミス」まで、同じ量刑で良いのかどうか。乱暴な言い方をすれば、「うっかり失効」は道路標識を見落としたようなものですから、違反点数2点ぐらいが相当、という見方もできます。”無免許”の重大性に鑑みても、失効から半年なら6点、あるいは、失効月数に応じた加点ぐらいが相当ではないかと思います。 それからもうひとつ、平成19年1月以降に更新された免許証にはICチップが埋め込まれており、過去に何度も議論が出ておりますが、これをクルマの電子認証と連動させることはできないものか、と考えました。違反点数や有効期限を免許証に記録して、車載機と照会を行うようにすれば、免停中の運転はできませんし、有効期限が近づいた時、警告音を鳴らすようなことも可能になるでしょう。 日本独自の制度を取り入れると、輸入車メーカーから「非関税障壁!」などと批判される可能性がありますので、すぐには難しいかもしれませんが、ETCなんかは文句を言われつつも対応できたわけで、何かうまい方法を考えていただきたいものです。 あるいは、すでに、誕生日を入力しておくと「Happy Birthday!」とか表示されるマルチインフォメーション・ディスプレイなんかがあるくらいですから、手動入力で免許の有効期限を入れておき、警告表示が出るようなものなら、すぐにでもできるかもしれません(もしかして、すでにある(^^;?)。クルマの購入時や車検時に、ディーラーで入力サービスをするようにしたら、喜ばれるかもしれませんよね(^^)。

Aug 30, 2011

閲覧総数 586

-

8

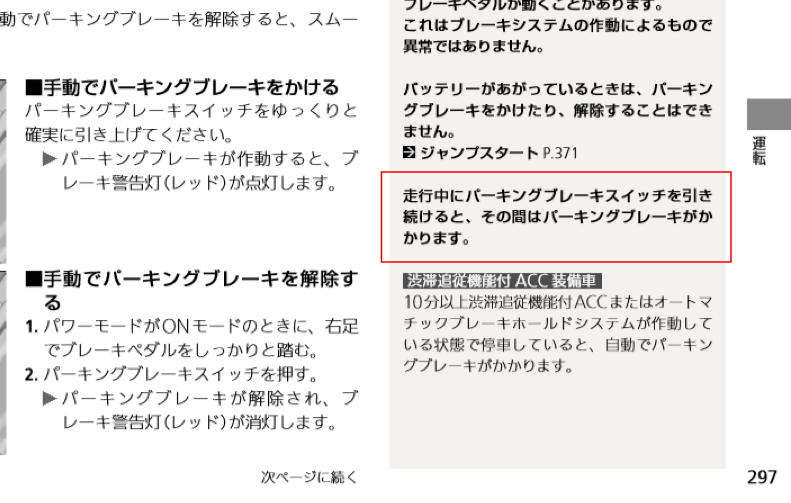

もしも同乗者が踏み間違い暴走したら、ホンダの電動パーキングブレーキ車なら迷わずそれを使うべし!

みなさん、こんにちは。 昨日はホンダの新型車の取材に、栃木研究所まで行って参りました。 最近はこういう機会を利用して、安全担当者に「同乗者が踏み間違い暴走したら、助手席乗員には何かできることがあるか?」と聞くようにしているのですが、昨日は新しい事を知ることができました。 ホンダの電子制御パーキングブレーキには、緊急時停止機能があるんです。 今までパーキングブレーキと言えば、手で引いたり足で踏んだりして、その先に付いたワイヤーを引いて機械的に作動させるものがほとんどでしたが、近年はこれを電気モーターで行うようにした「電動パーキングブレーキ」が増えてきました。ホンダはこれを一歩進めて、緊急時には油圧ブレーキとESC(横滑り防止装置)まで動員して、安全にクルマを止められる機能を付けていたんです。 方法は、「走行中にパーキングブレーキスイッチを2秒以上、引き続ける」とのこと。これによってシステムが作動すれば、最大限の制動力が発揮され、ESCによって横滑りやスピンも発生せず、ハンドルも効いて危険回避できる可能性が高まる、というわけです。 「2秒は長いのではないか? エンジンストップ機能のように、細かく3回引きを加えても良いのではないか?」(60km/h出ていたら2秒間に約35m空走します) と突っ込んだら、「子どもがいたずらして引く可能性もあるので長めの時間設定にしている。パニック時には連続して引くより引きっぱなしになると思う」との返答でしたが、いたずらする学齢の子どもなら、リヤシートに座らせておけばいいし、助手席から手を伸ばせる体格になったら、言って聞かせればわかるでしょう。しかも、パニックの時に2秒間も引き続けるでしょうか? 2秒って、けっこう長いですよ。この機能を知らない場合、引いてみて「あれ、効かない?」と思って、カチャカチャやるんじゃないでしょうか? しかもいたずらで3回カチャカチャ引きするなんてまずないでしょうから、「3回引き」機能を入れておいても、何も問題はないと思います(たぶん1秒あれば3回引けます)。 もうひとつ驚いたのが、この件について、取扱説明書への記載がないこと。「N-BOX/(スラッシュ)やヴェゼルには、最初から導入している」とのことなのに、取説の電子制御パーキングブレーキの項にも緊急時の項にも、この件については触れられていないんですね。 せっかくの効果的な機能なのに、ユーザーが知る機会を与えられていないというのは、お互いにとって不幸なことではないかと思います(もしかすると他社にもこうした機能はあって、取説に記載されていないのかも知れませんが、他社については未確認です)。 ともあれそういうことですので、ホンダ車の電動パーキングブレーキ付き車にお乗りのかたは、ぜひこの機能を知っておいて下さい(他社については調査してお知らせします)。それから、停止状態で構いませんので「2秒とはどれくらいの長さなのか」を、ぜひ操作込みで体感しておいて下さい。追記メーカーに確認したところ、取扱説明書の表記はこれが相当するそうです(一度作動すると、引き続けなくてもブレーキは継続されるそうです)。シビックとヴェゼルの取説ですが、ちょっとわかりにくいですよね。ぜひ、もっと分かりやすく、かつ積極的にアピールして下さるようお願いします。機能の性格上、緊急停止の項に入れておいてもいいんじゃないでしょうか。

Jun 26, 2019

閲覧総数 6750

-

9

「ビアンキの自転車事故で賠償1億5千万円」の疑問点。

みなさん、こんにちは。 表記の件、ビアンキのクロスバイクで走行中に、「サスフォークが抜けた」とする事故で頸椎を損傷し、下半身不随になったかたが起こした裁判で、東京地裁で1億5千万円の賠償を命じる判決が出ました。僕は40年来の自転車マニアでもあるのですが、どうも腑に落ちない点があり、ちょっと調べてみました。 「抜けた」とされるフロントフォークは、台湾のRST社製で、アウターチューブに水が侵入すると中に滞留してしまう構造になっており、なおかつ伸び側のストッパーをバネだけに頼っていたことから、バネが腐食破断してストッパー機能を果たさなくなり、走行中の振動で抜けたと判断され、自転車側の欠陥が認定されたことによる判決だそうです。 なるほど、水が入ったら滞留する構造や、ストッパーがフェイルセーフ構造になっていなかったという点では、「問題のある設計」と言うことができます。しかし、自分でサスフォークを使用したり、分解したりした経験から、それだけで走行中に抜けるとは考えにくいんですね。 サスフォークのストロークは少ないものでも3cmぐらいはありますし、それをスムーズに動かそうとすれば、少なくとも10cmぐらいの”差し込みしろ” が必用です。これを走行中に抜こうと思ったら、歩道の段差(切り下げの無い部分)を乗り越えるような感じでフロントを持ち上げるか、ウイリーでもしない限り不可能なんじゃないかと思うんですね。 再現実験は簡単です。スプリングの固定を外すか、意図的に破断させた状態で、どんな状況なら抜けるのかを確認するだけでよろしい。事故のあった場所を原告の供述と同じ走りかたで走行して、抜けるかどうかも確認してみれば良いでしょう。 また、今回の事故をネットで検索してみたら、こんなサイトを見つけました。 これを見た限りでは、バネの破損は事故よりかなり以前に(少なくとも、バネのは断面を錆が覆ってしまう程度の時間)発生していたのは明白です。今回の事故との相関は低いのではないかと思います。 さらに、アウターチューブの破断面が楕円になっていることからも、フォークには強い曲げ応力が作用していたと考えられます。もっとも現実的なのは、前輪に何かを巻き込んで、それがスポークとフォークの間に挟まってロックし、自転車がジャックナイフ状(ウイリーとは逆に、後輪が持ち上がって逆立ちすること)になって転倒したのではないか、という転倒モードです。これなら、原告の「ふわっとなった」という証言とも整合しますね。 もちろん、ジャックナイフをしたぐらいでフォークが折れてしまうとしたら、それはそれで強度不足=設計上の欠陥ということになりますが、「真実でない理由」のまま判決が確定してしまうことだけは、避けるべきではないかと思います。 恐らく販売元は上告すると思われますが、そうした視点からも検証が行われるべき事案ではないでしょうか。 3月30日追記担当弁護士から判決文が公開されました。ジャックナイフ現象は否定されたようですが、根拠を当日の携行品と目撃情報に頼っているというのはどうかと思います。巻き込むのが携行品だけとは限りませんし、目撃者は事故前から逐一被害者の挙動を見ていたとは考えにくく、信憑性は十分とは言えないのではないか。「フォークにもスポークにも何かを巻き込んだ痕跡が無かった」というなら納得できますが、そこは調べなかったのでしょうか。原告被告双方で再現実験も行われたようですが、結論の「分離の場合前のめりに転倒する」というのは、当たり前すぎ。実験しなくてもわかります。立証すべきは「転倒の原因がフォークの分離なのかどうか」であるはずですが、そこがどうなったのかには触れられていません。念のため書いておきますが、僕は被告の肩を持つわけではありません。怪我をされた原告のかたはお気の毒に思いますし、早く判決が確定されれば良いと思っています。でも、なんだかスッキリしないんですよね。事故車は原告の元にあるようですが、警察が証拠保全のために押収しなかったことが、なおさら事態をややこしくしてしまったのではないでしょうか。

Mar 26, 2013

閲覧総数 12051

-

10

続・スタッドレスタイヤもアジアンブランド!

明けましておめでとうございます。 年末は和歌山の嫁実家に帰省していたのですが、帰京の際、富士山麓で雪道を、自宅直前で凍結路を走る機会がありましたので、SONARのスタッドレスの性能を報告いたします。 まず、雪道、と言っても、路面がうっすら白くなる程度だったのですが、多少、乱暴な操舵をしても、滑ることなくちゃんと追従してきます。家族が乗っていたので、どこまでやったら滑るかまでは確認しませんでしたが、雪道であることを念頭に運転していれば、特に性能に問題はないように思いました。 実は走行中に路側から鹿が飛び出してきて、急ブレーキを踏むシーンもあったのですが、このときは”人間ABS”が作動して、必要最小限の減速度しか出さなかったので、クルマのABSを作動させることなく衝突を回避できました。 続いて凍結路。深夜に自宅近くに到達すると、結構な量の風花(雪が風にあおられて山越えして飛んでくる現象)が舞ったらしく、路面が濡れていました。で、ウェットのつもりで走っていたら、タイトターンの入りで若干の操舵力抜けを感じました。「滑ったな? 凍ってる?」と思い、次の交差点ではハンドルを切りながら意図的に強めの加速をしてみると、明確にホイールスピンを感じました。 しかしアクセルを戻せばただちに収斂し、進路が乱れるところまでは行きませんでしたから、こちらも”合格点”が付けられるのではないかと思います。 燃費もそれほど悪くはなく、和歌山からの約650kmで13km/L超えました(T30エクストレイル)から、M+Sタイヤとほとんど変わらないと言うことができます。 というわけで、都市生活者がたまのスキー行で使ったり、突然の降雪に備えて購入するという用途には、なかなか具合が良いタイヤではないかという僕の予想は大当たりでした(^^)V。 あとは寿命でしょうかね。

Jan 10, 2012

閲覧総数 156

-

11

スタッドレスタイヤもアジアンブランド!

みなさん、こんにちは。 今年の秋は暖かく、冬の訪れが少々遅れた感がありますが、ようやく本格的に寒くなってきました。我が家のクルマたちも冬支度ということで、タイヤをスタッドレスに交換し、ウォッシャー液を-35℃仕様に交換しました。 エクストレイルに付けていたスタッドレスタイヤは、10年前に買ったBSブリザックだったのですが、さすがにウェアインジケータが出てしまい、冬タイヤとして使えなくなってしまいました。 しかしブリザックの「発泡ゴム」は凄いですね。10年経った昨シーズンでも、普通に運転している分にはまったく問題なく使えてしまいました(凍結路面でパニックブレーキを踏むようなシーンでは差があるのでしょうけど)。 というわけで、新しいスタッドレスタイヤに交換する必要が生じたのですが、今回も夏タイヤに引き続き、アジアンタイヤを選択してみました。台湾のSONAR PF-2です。選んだ理由は、もちろん「安い」ということもあるのですが、性能面でも考えるところがあったので。 アジアンタイヤの優秀性については、かなり認知されてきているようですが、省燃費性能やスタッドレスタイヤの氷上性能などは、まだまだ日米欧のタイヤに追いついていない部分があります。特に、スタッドレスタイヤの氷上性能では、国産ならBSが一頭地抜きん出ている感があります。 しかし一方で、近年のスタッドレスタイヤは氷上性能の性能向上競争に偏るあまり、降雪のあまり無い地域で使うには、バランスが崩れているように思ったからです。氷上性能を上げるには、ゴムは柔らかく、ブロックの剛性も下げたほうがいい。しかしそうすると、ドライ路面での性能が低下してしまいます。そこは各社とも、ブロックの構造やパターンで補っているのですが、耐摩耗性が低いのはいかんともしがたい。 かつてのように、毎週のようにスキーに行っていたのであれば、迷わずブリザックを選んだと思うのですが、今は取材先で降雪路を走る程度になってしまい、ほとんどドライ路面を走っているので、高価なブリザックじゃもったいないんですよね(^^;。 そこで「氷にばかり特化したタイヤで無さそうな物」を探したら、行き当たったのがSONAR PF-2でした。もちろんアジアンタイヤにも、北海道をターゲットに開発したという氷雪特化型のタイヤもありますが、これはそうではなさそう。というわけで、試しに装着してみることにしたんです。 残念ながら、まだ降雪路や凍結路を走る機会には恵まれていませんが、ドライ性能は非常にいいですね。操舵時の手応え感に頼りなさはありませんし、直進性もいい。騒音振動に関しては、夏用に付けているNEXENのマッド&スノーと変わらないか、むしろ良いくらいです。 トレッドゴムはそれほど特別な物では無さそうなので、氷雪性能は国産の1世代前ぐらいのレベルではないかと思うのですが、たとえば関東の急な降雪時なんかでは、自分がガンガン走れても、まわりのクルマが進めなくなて動けないなんてことが少なくありません。そんな状況を想定するなら、十分な性能は持っているのではないかと推測しています。 雪道を走る機会がありましたら、また報告したいと思います。 ところでみなさんは、タイヤ交換、自分でされていますか? 自分でされている方は、ホイールナットの締め付けトルクをかけすぎないよう、気をつけて下さいね。締め込みすぎるとボルトに過大な負荷がかかり、最悪、折れてしまいますから。 締め付けトルクの値は、取扱説明書を見れば書いてありますが、乗用車の場合、クルマの大きさに関わらず100Nm前後(約10kgm)であると思ってほぼ間違いありません。ですからこの値になるよう、トルクレンチを使って……と言いたいところですが、タイヤ交換のためだけに高価なトルクレンチを買うのは、ちょっともったいないですよね。(買うならこれ) そこで考えていただきたいのは「トルクとは何ぞや」ということ。トルクとは、その単位を見ればわかるように、力と長さのかけ算です。1kg-mならば、長さ1mのスパナの先を1kgの力で押した場合の締め付けトルクになります。 では、10kg-mで締めるにはどうしたらいいか、というと、1mのスパナの先に10kgかければいいわけですが、1mのスパナを持っている人はまずいないでしょうし、車載工具のホイールナットレンチは、たいてい30cmぐらいの長さしかありません。では、どうすればいいでしょうか? レンチの長さが1mの約3分の1ですから、同じトルクをかけるには、力の大きさを3倍にすればいい、ということがわかりますね。すなわち、レンチにかける力を30kgにすればいい、ということです。 では、30kgをどう測ったらいいのでしょうか? それは簡単。たとえば体重が60kgある人ならば、だいたい体重の半分が手にかかるように、レンチを押してやればいいんです。でも、これだと9kg-mにしかなりませんから、そこからナットが16分の1ぐらい回転する程度に締め増しをします。これでOK。 30kgがどのくらいか良くわからない人は、家庭用のヘルスメーターなどを利用して、感覚を掴んで下さい。 締め付け力が弱すぎて緩んでしまうのを恐れ、みなさん強く締めすぎる傾向にありますが、緩めばナットが脱落する前に音が出るので気がつきます。ところが折れるときは一気にぜんぶ折れて、タイヤが外れてしまいますから、むしろ締め過ぎのほうが危険なんですね。 「足で蹴って締めちゃった」という人、今からでも遅くないので、締め直しして下さいね。

Dec 17, 2011

閲覧総数 111

-

12

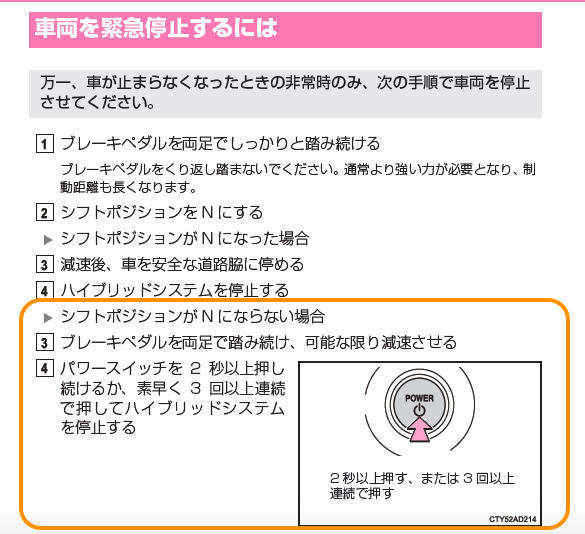

クルマの暴走事故対策として、同乗者に覚えておいていただきたい重要なこと。

みなさん、こんにちは。 池袋と福岡で、相次いで暴走事故が起こったのはご存じの通りですが、どちらも助手席に奥様が乗っておられたようですね。いずれも暴走を開始してから衝突して止まるまで、そこそこの時間があったようですから、さぞかし怖い思いをされたことでしょう。 さて、そこで注目していただきたいのが、「助手席の乗員に、できることは無かったのか?」ということです。 以前にもブログに書いたことがありますが、最近のクルマには、緊急時にエンジンを強制的に止めるロジックが組まれています。エンジンスタートボタンを短時間に連打するか、長押しするかで、エンジンを強制停止することができるんです(自分のクルマがどうであるかは、ディーラーに聞くか、車検証と一緒にしまってある取扱説明書を読むか、取扱説明書をweb検索して下さい)。 もしあなたが助手席に座っていて、ドライバーが明らかに暴走を始めたら、エンジンスタートボタンを連打するか長押しするか(所定の手順に従って操作)してください。とりあえずエンジンは止まりますから、それ以上は加速しなくなります。ハイブリッド車でも電気自動車でも、システムがシャットダウンしますから、モーターの通電が止まって加速はしなくなります。(可能であれば、タイヤをロックさせない範囲でサイドブレーキも引いて下さい) エンジンスタートボタンがハンドルの右側に付いていたりした場合、ちょっと難しいかも知れませんが、ハンドルより左に付いているクルマにお乗りなら、ぜひ覚えておいていただきたい対策です。 ただし、従来型のキーシリンダー方式の場合は注意が必要です。ACC位置で止めずに完全なOFF位置にしてしまうと、ハンドルロックが作動して操舵が効かなくなりますから、冷静にACC位置で止めないと、逆に悪い結果を招くことになるかも知れません。 スタートボタンが右にあるクルマでも、「シフトレバーをニュートラル(N)に入れる」という方法がありますので、合わせて覚えておき、できればシミュレーション練習しておいていただきたいと思います(直進式レバーなら、前に向かって叩くだけです)。 書いていて気付いたのですが、エンジンスタートボタンは、助手席からも手の届く範囲に配置するよう統一するべきなのかも知れませんね。 えーとそれから、上記の件は、ドライバーにも覚えておいていただきたいです。踏み間違いして(いるとは本人は思っていない)暴走した場合、ボタン連打でエンジン止めるか「N」に入れるかできれば、それ以上の加速は阻止できます。池袋の事故なんて、同乗者と「アクセルが戻らないんだ」なんて会話ができていたぐらいですから、ドライバーがこれを知っていれば、暴走は自分の操作で止められた可能性があるんじゃないかと思います。 ていうか、緊急停止ロジックは、本来、ドライバーが対応するためのシステムなんですよね。↓プリウスの取扱説明書より。

Jun 6, 2019

閲覧総数 5619

-

-

- バイクヘルメット

- ◎バイク フルフェース ヘルメット ST…

- (2025-11-20 10:35:37)

-

-

-

- 自動車の燃費

- MAZDA 3 FASTBACKの燃費 レギュラー…

- (2025-09-22 07:08:30)

-

-

-

- Ωクルマ好きの交流所Ω

- 11/22新>絶対失敗しないポルシェGT3R…

- (2025-11-22 07:29:57)

-