<初読>よりつづく

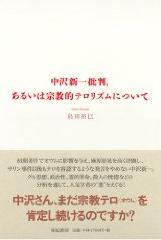

「中沢新一批判、あるいは宗教的テロリズムについて」

<再読>

島田裕巳 2007/04 亜紀書房 単行本 254p

正木晃 「さらに深くチベットの歴史を知るための読書案内」

のなかで、中沢新一 「チベットのモーツァルト」

を評して「現在のチベット密教ブームは、この本が出版されたことに始まったといってもいいくらいである、いう内容を書いているが、どうもこの言い方は納得感がない。中沢がこの本を書くことになった経緯について詳しい島田裕巳のこちらの本を思い出した。

「虹の階梯」は、最初、中沢のグルであるラマ・ケツン・散歩と彼の共著として、平河出版社から1981年7月に刊行された。副題は、「チベット密教の瞑想修行」であった。この平河出版社版の単行本は、一度、新装版として表紙のデザインを変えて再刊されたあと、1993年5月に、大幅な加筆訂正の上、「改稿 虹の階梯---チベット密教の瞑想修行」として中公文庫の一冊として刊行された。 p110

島田の「中沢新一批判」においても、中沢新一と言えば、やはり 「虹の階梯」 の引用度のほうが圧倒的に多い。第三章では「『虹の階梯』の影響と問題点」をたててまで40ページにわたって、批評を加えている。再読してみて、初読時との印象にはとくに違いはないが、やはり中沢からの「まともな」反論はまだ出ていない、と言っていいだろう。

しかし、それにしても、「虹の階梯」を書きながら、「チベットのモーツァルト」をほぼ同時に執筆していたとすれば、「チベット密教」行者としての中沢は、やはりあまりに不用意で、「おしゃべり」であったというイメージはぬぐいきれない。

中沢をいったいどのような存在としてとらえるべきなのかは難しい。宗教学者であり、宗教人類学者であり思想家として紹介されてきたものの、その枠にはおさまりきれないものをもっている。彼がチベット密教の修行者である以上、宗教を客観的な立場から研究する宗教学者であると同時に、宗教を実践する宗教家としての側面をもっている。しかも、彼はチベット密教を紹介し、その本質について語ろうとしているわけだから、ただの修行者ではなく、指導者でもある。そして、彼の思想や彼の著した「虹の階梯」が、オウム真理教の形成と彼らが引き起こした事件に大きな影響を与えた点からすれば、オウム真理教の第二の教祖、「隠れた教祖」であるとさえ言える。あるいは「隠れたグル」と言った方がいいかもしれない。 p240

島田の批判もまだまだ深くはないが、中沢の「新しい境地」もまだまだ開けてはいない。全世紀的しがらみを踏まえながらも、当ブログは、これら一連の問題意識に留意しながら、真に問われるべきテーマをすこしづつ明確にしていきたい。

1、チベット密教とはなにか。その可能性と限界。とくに正木晃や田中公明などに注目。

2、上田紀行言うころの「地球仏教」としてのチベット密教の現在。

3、チベット密教を乗り越えたところにある「地球人スピリット」とはなにか。etc

-

仏教が好き! 2008.10.23

-

男一代菩薩道 インド仏教の頂点に立つ日… 2008.10.23 コメント(4)

-

21世紀のブディストマガジン「ジッポウ」 2008.10.22

PR

Freepage List

Category

目次

(6)22番目のカテゴリー

(49)バック・ヤード

(108)osho@spiritual.earth

(108)mandala-integral

(108)agarta-david

(108)スピノザ

(108)環境心理学

(108)アンソロポロジー

(108)スピリット・オブ・エクスタシー

(108)マーケットプレイス

(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2

(108)チェロキー

(108)シンギュラリタリアン

(108)レムリア

(108)2nd ライフ

(108)ブッダ達の心理学1.0

(108)マルチチュード

(108)シンギュラリティ

(108)アガルタ

(108)ネットワーク社会と未来

(108)地球人スピリット

(108)ブログ・ジャーナリズム

(108)Comments