ゲルク派をよく知るために

<まとめ>

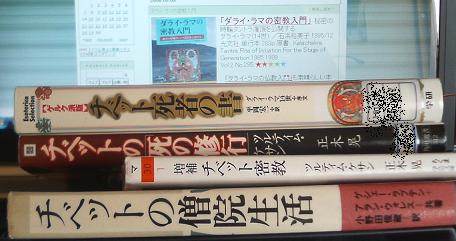

一般的な密教の入門書には、「ダライ・ラマの密教入門」があり、ゲルク派を率いるダライ・ラマ自身が、大乗仏教としてのチベット密教という点を強調する解説を書いている。「ゲルク派版 チベット死者の書」は、ニンマ派の「死者の書」に対抗して書かれたゲルク派の「死者の書」で、両者を比較すると、宗派のちがいが浮上してくる。

本格的な修行法をぜひ知りたいというのであれば、「秘密集会タントラ聖者流」の生起次第をツォンカパが解説した「吉祥秘密集会成就法清浄瑜伽次第」、おなじく究竟次第をガワン・パルデンが解説した「大秘密四タントラ概論」がある。

世界の宗教者のなかでもっとも禁欲的かつ厳格な生活を保っているといわれるゲルク派僧侶の日常を知りたい方は、「チベットの僧院生活」をお読みいただきたい。

他の流れなら直観的に理解することができることも、ことゲルク派となると、なんとも難渋で理詰めで時間をかけて理解しなくてならないことが多そうだ。そこがまた、チベット密教の屋台骨を背負うことになった所以であるだろうし、ゲルク派のトップのみならず、チベット仏教界のトップとして、ダライラマがダライラマたりえている理由でもあるだろう。

しかしながら、地球人スピリットをおっかける、おっとり刀の当ブログとしては、ゲルク派やツォンカパの事細かな脇道に入り込んでいくのは、ちょっと労多くして益少なし、という感がつよい。菩提心をおこし(これについては異論はない)、師につき(個人的には師はいるわけだけど)、潅頂を受け(いろいろなスタイルがあるが)、経典を学び(さまざまありまっせ)、修行を体験し(センスの問題がある)、時を待つ(何十年、時には何生も、何百生も・・・)、というスタイルが、はて、「現代人のための」道たりえるのかどうか、は現在のところ判断はつかない。

なにはともあれ、 「チベット<歴史>深読みリスト」 で始まった当ブログの旅も、この辺でいちど、収束の方向へ向かうことにする。現在当ブログでは5つのカテゴリが走っており、ちかぢか2つのカテゴリが定量となる。そして残り3つのカテゴリが収束すると、ちょうど20のカテゴリが満杯になったことになる。そして、最後の 「 21th カテゴリ」 の108つのエントリーを持って、当ブログの当面のコンセプトの終了としたい。

そのような枠組みの中で、確かにその重要性については異論がないものの、チベット密教やゲルク派、あるいはツォンカパを深追いすることは、当ブログにおける現在の最大課題とは言えない。現代のチベット密教を深追いすることで、どこかでOshoとのつながりを見つけようとしてきたが、あえて言うなら、Oshoにとってのタントラは、サラハであり、ナーガルジュナであり、アテーシャであり、ティロパからミラレパまである。ガンポパやツォンカパ以降の現代までにつづく流れは、必ずしもOshoタントラとの共通項を見つけるうえでは、避けて通れない、というほどのことはない。

当ブログ全体として見た場合、他に、もう一度おさらいしておかなくてはならない流れもあるので、いわゆる「チベット密教」の流れからは次第次第に次のステップに移っていくことになるだろう。

「ダライ・ラマの密教入門」

日本において流通しているチベット本は、タイトルが乱立していて、私のような門外漢においては、その本の成り立ちや重要性は、なかなかつかめないところがある。この本もタイトルからすると、見過ごしてしまいがちになるが、実は、この本は、チベット密教の奥の院である「時輪(カーラチャクラ)タントラ」を解説しているきわめて貴重な本で、絶対に見逃すことはできない一冊だ。しかし、この本をどのように読めばいいのか、ということになると、私などには、ほぼお手上げということになる。

「ゲルク派版 チベット死者の書」

この本のタイトルも、必ずしも適切なタイトルとは言い難い。「チベット死者の書」というタイトルにしないで、もっと別な形で紹介されてもよかったのではないだろうか。ゲルク派がゲルク派たるゆえんは、それなりにあるわけなので、あえて「ゲルク派版」とつけることによって、インパクトを強めようとした意図は十分わかるのだが、なにかパンディッタたちが、すこし出過ぎているのではないか、という印象をもつ。

「吉祥秘密集会成就法清浄瑜伽次第」

この本をこそ読みたかったのだが、もともと稀少本の上、現在絶版なので、今回当ブログでは読めなかった。ただ、そのかなり正確なダイジェストと思われる「チベットの『死の修行』」は、そのイメージを補って余りある。むしろこちらの本でさえ、なかなか一読するだけでも大変だ。無上瑜伽タントラの最深部とされる経典であり、おっとり刀の当ブログのようなところで、生半可な書かれ方をするような本ではない。学ばれ方自体が研究されるべき一冊であろう。

「大秘密四タントラ概論」

この本も読めなかった。本当に読もうと思えば、この本が存在している研究室までは突き止めたので、閲覧は可能である。しかし、上の「吉祥秘密集会成就法清浄瑜伽次第」と対をなすと思われるこの本にも、まだまだ手が届かなくてもよい、という納得感がある。読むべき時期に読むべき形での出会いがあるだろう。代本として 「増補 チベット密教」

をあげておいた。

「チベットの僧院生活」

ヒマラヤに行かず、街にいること。瞑想を堅苦しい修行というセンスでうけとらず、瞑想をひとつのゲームのように受け取ること。いたずらに時間をかけることに苦心しないで、直観的に理解できるスタイルととること。教義や組織、時にはグルや師という形式に、依存度を高めすぎないで、自らの明かりを高く掲げてすすむこと。古き伝統やしきたりは、その本質を見失わない程度に、造り変えていくこと、などなど。私自身が、自らのマスターから受け取ったメッセージには、それなりの説得力がある。だから「チベットの僧院生活」にいたづらにあこがれる気分はまるでないが、それがどのようなものであったのかは、敬意を示しつつ学ぶことにも、多いに意義があるものと思われる。

さて、このゲルク派をさらに深く知るには、一連の 「ツォンカパの著作」 にも深く学ぶ必要があるのだろうが、今回は、それらの書物が身近に存在し、必要とあらば、いつでもその給に付され得るということを確認したにとどめておく。

-

仏教が好き! 2008.10.23

-

男一代菩薩道 インド仏教の頂点に立つ日… 2008.10.23 コメント(4)

-

21世紀のブディストマガジン「ジッポウ」 2008.10.22

PR

Freepage List

Category

目次

(6)22番目のカテゴリー

(49)バック・ヤード

(108)osho@spiritual.earth

(108)mandala-integral

(108)agarta-david

(108)スピノザ

(108)環境心理学

(108)アンソロポロジー

(108)スピリット・オブ・エクスタシー

(108)マーケットプレイス

(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2

(108)チェロキー

(108)シンギュラリタリアン

(108)レムリア

(108)2nd ライフ

(108)ブッダ達の心理学1.0

(108)マルチチュード

(108)シンギュラリティ

(108)アガルタ

(108)ネットワーク社会と未来

(108)地球人スピリット

(108)ブログ・ジャーナリズム

(108)Comments