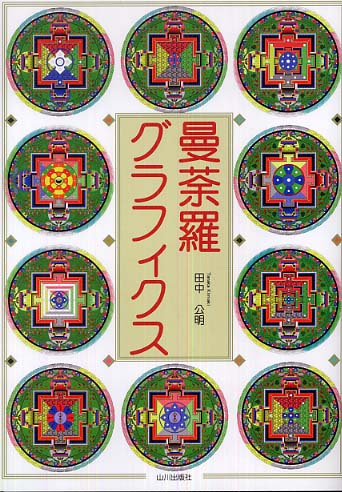

「曼荼羅グラフィクス」

<1>

田中公明 2007/04 山川出版社 単行本 135p

Vol.2 No.356 ★★★★☆

なるほど~、と言われて初めて気がつくことがある。マンダラにはたくさんのマンダラのパターンがあるのだが、それぞれに法則があって、形や色や位置にそれぞれの意味がこめられている。この本は、その個別のマンダラの一つ一つをつなぎとめている、マンダラのマンダラというべきか。 特にこの本は「ミトラヨーギンの108曼荼羅」とされるものをベースにして、コンピュータ・グラフィクスを用いた曼荼羅の図像データベース」を作成したということなのである。

つまり、マンダラ・パターンはたくさんあり、とくに姿を消してしまったインドのマンダラを推定するのにも、数少ない貴重な資料から、類推していくという作業をしなければならない。それに、いくらコンピュータ・グラフィクス(CG)とは言うものの、ソフトの状態やCPUの性能、あるいはプリントアウトした状態のこと、あるいは将来的にコンピュータ性能がアップした時のことを考えて作業を進める必要があり、大変な苦労があったようだ。

すくなくとも、このようにして、ごくごくシンプルな一冊の手身近な本として、マンダラ・ワールドを一望できることは、なんとも素晴らしい。これほど多くのパターンがあるのか、と驚くとともに、割とシンプルに同じ基礎となる原理を繰り返しているのだ、という発見もある。しかし、ここに登場している108(あるいは110)のマンダラのパターンは、世に言われるマンダラのすべてを網羅していうものでもなさそうだ。インドや日本、チベット、ネパール、中国に拡散したマンダラ・パターンには数限りないものあるはずだ。

さて、これらの曼荼羅グラフィクスは、なにに、どう使われるのだろう。マンダラ美術の原理としての教則本にもなりうるだろうし、散逸してしまったマンダラ美術の再発見や意味付けにも使われるかもしれない。あるいは新しいパターンの発見にも役立つことだろう。

しかし、もともとマンダラが瞑想の対象とされるものという原則に従えば、これらのマンダラは、必ずしもベストのチョイスとは言い難いと私は思う。

「マンダラとは何か?」

という定義は一様に定めることはできないだろうが、マンダラが信仰の対象であったり、そのマンダラをみている「人」がいる、という意味合いにおいて、このようにグラフィクスで幾何学的にパターンを作ったからと言って、それらのCGがすぐに信仰の対象になったり、それを見た「人」が悟りを得たりするものではないだろう。

正木晃はマンダラ塗り絵なるものを長年発展させてきたようだが、もともと、色や形は自由に選択されてこそ、その存在価値を高めるのであり、いわゆるその役割の効果を強めるはずなのだ。あまりに、色や形をぎちぎちに定義づけしてしまうことには、なにか不自由さもともなってくると思われる。

ただ、現在、日本におけるマンダラについての第一人者といわれる田中公明の、他の研究と合わせながら、この曼荼羅グラフィクスを眺めることは、極めて興味深い。著者が主任学芸員をつとめた富山県利賀村のテーマパーク 「瞑想の郷」 において、これらすべての作品を見ることができるらしい。以前よりとても気になっている施設だが、機会があったら、ぜひとも足を伸ばしてみたい。

-

トランスパーソナル心理療法入門 <2> … 2009.01.14

-

エスリンとアメリカの覚醒<6> ラジニー… 2009.01.13 コメント(2)

-

「維摩経」 長尾雅人訳 <1> 2009.01.12

PR

Freepage List

Category

目次

(6)22番目のカテゴリー

(49)バック・ヤード

(108)osho@spiritual.earth

(108)mandala-integral

(108)agarta-david

(108)スピノザ

(108)環境心理学

(108)アンソロポロジー

(108)スピリット・オブ・エクスタシー

(108)マーケットプレイス

(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2

(108)チェロキー

(108)シンギュラリタリアン

(108)レムリア

(108)2nd ライフ

(108)ブッダ達の心理学1.0

(108)マルチチュード

(108)シンギュラリティ

(108)アガルタ

(108)ネットワーク社会と未来

(108)地球人スピリット

(108)ブログ・ジャーナリズム

(108)Comments