全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

工事開始!!!

いよいよ、工事の内容報告をしていきます。耐震疑惑の報道がなされ、日本の建築のモラルが疑問視されているなかでまっすぐ正直につくるそんな住宅です。まず、地震といったときそれは、東海地震のようなプレート境界でおきる海洋型地震なのかそれとも、活断層による大陸型の地震なのかで地面のゆれはかなり異なります。ここで一言、「人は誰でも目が見えるわけではない、多くの人々は自分が見たいと思うことしか見ようとしない」 ユリウス・カエサルの演説より抜粋地盤改良をしたからといって絶対倒れないというものではなく、建物の構造計算にはたくさんの要素が複雑に絡み合っていますので絶対などと軽々しく言ってはいけません。いえるとしたら、それはよほど自信(地震)があるかあるいはなにも考えてなくてぼんやりつくっているかのどちらかですね。この前、地盤調査報告書をお見せしたと思いますが、出てきました硬く締まった粘土層が、昔は、なんとなく現場をみてここは地盤がいいだろうとかここは埋立地で悪いから2mぐらいしておくかで決めていたことも多いのですが報告書のおかげですごく高い予算をかけずに地盤改良工事を採用できました。あるいは、予算がいくらかかるかわからないからまあ、いいんじゃないかといって目をそむけてしまう工務店もあります。わが社は、地盤調査と地盤改良は必ずやる工事です。ちなみに、鉄筋コンクリートの建物など重たい建物を建てるときは、パイルなどを打ちますよ。地盤改良材を現場の土とまぜなからローラーで硬く閉めていきます。いまは、このような地盤改良工事も工法としてシステムがかなり進歩していますのでかなりスムーズにできます。ある意味、大工より重要な仕事かもしれない。地盤は後でいじれないからね。地盤改良完成です。今回は固い粘土層までの砂質土を表層改良といい現場でセメント系の地盤改良材と混ぜ合わせながら地盤をしめていきます。まるで、古墳の調査写真みたいですね。ある意味そうかも、古代の建物もやはり地盤のことを考えて作っていたと思います。さて、次は基礎工事の内容をお話したいと思います。どうかよろしく

2007年04月27日

コメント(66)

-

現代に生きている日本昔話

桜も散り、田んぼもいよいよ田植えの準備の時期が巡ってまいりました。しかし、今のサラリーマンの方は、田んぼのことはあまり関心がないかもしれませんね。上の写真は、何田んぼの中に枯れた木の枝がある。なんかつまらん写真だね~~~と思いでしょう。私もそう思う。昔話のプロローグは、こうです昔、昔、あるところにおじいさんとおばあさんが住んでしました。おじいさんは山に柴かりに、おばあさんは川に洗濯に行きましたおじいさんは、自分の家の炊事のために柴を刈りにいっていたのではありません。柴を山から刈ってきて、それを田んぼをやっている人に肥料として売っていたのです。上の写真は、その現代版です。もちろん、このままでは肥料にはなりません。よく枯らしてから、燃やして灰をつくり、木の栄養分を田んぼの中に注ぎ込んで行くのです。前に、鰊が肥料となる話をしましたが、稲作のばあいもちろん、そんなたかい肥料はつかえませんから、近くの里山の木の枝を切ってきて肥料としたのです。ちなみに、柴というのは、木の枝先などをいいます。木そのものは、地域の人たちの共有財産ですので勝手に切ることは許されません。そのほか、枯葉も肥やしとしてつかいますので、それも山から持ち出しました。その結果、日本の里山には栄養分が不足してしまいます。こうゆう栄養分にとぼしい土壌の山には、松が好むらしいのです。日本の昔の襖絵には、松がよく描かれていますが、松こそ日本人の心をうつす木なのです。しかし、今は野焼きがうるさくあまり大々的にはこのような自然の肥料をやるのはあまりできません。化学肥料の方が楽だしね。その結果、里山の荒れてしまったわけです。山の木は、決して建築木材だけのために切られているわけではなく、建築材料にならないような木も、安くてもよいので利用していかないと山の木全体の循環は止まってしまいます。このストーブは、木屑を燃料とするペレットストーブです。暖炉のように、火が燃えるところがたのしめ、簡単な料理もでき、なおかつ里山からの木屑利用に最適なストーブなのです。ここで、もうひとつ 地球温暖化防止の為、京都議定書が締結しましたが、あれって目標まで全然届いていませんが実は、罰則規定があるらしいんだよね。目標がクリアーできないと、日本として他の国からCO2排出権を買わなくてはいけないんだけど、もちろんそのため新たな税金がかかると思われます。その税金は、多分石油などCO2をだす燃料にかかるはずですが、上記のペレットストーブの燃料にはそれは、非課税になると思われます。(まだ、国の方針がでてないので未定ですが)しかも、燃料代は灯油と比べてもまずまず同じコストくらいで、薪ストーブのように燃料代が高いことはありません。などなど、これからは住宅工務店はもっと情報発信が必要だなと思いますがとにかく身近なわだいに絡めて今日も書いてみましたので最後まで読んでくれた方、ありがとうございます。

2007年04月17日

コメント(0)

-

タクチーキよりストラトギー

またまた、高松塚古墳の美人画の写真です。古墳を開いた35年前は、このようにすばらしい状態だったのが1000年以上、すばらしい状態だったのがなぜ、35年で、下のような状態になったのか?そこには、一言でいえない日本人の本質、建前、気質、風土などなどさまざまに絡み合った原因があり、今立てられている住宅建築もけっしてよそ事ではありません外国では、50年~80年前の家に快適にくらしているのに、なぜ日本の住宅は30年くらいで価値がなくなるのかなぜ、 なぜ、 なぜ~~~~~そこに、今回のテーマの意味があります。ダビンチ・コードならぬ 達磨コード いよいよ始まります。

2007年04月15日

コメント(0)

-

水戸黄門はなぜ恐れ多いのか?

人生楽ありゃ、苦もあるさ~~~ちゃん、ちゃかちゃ、ちゃん、ちゃんこの紋所が目に入らぬか~~~ と日本人なら誰でも知っているようで知っていない水戸黄門です。え、この写真がそうなん?? 里見浩太郎じゃないよ!という声が聞こえてきそうですが、まあそれはおいておいて、天下の副将軍という権威はありません。そもそも、幕藩体制において、徳川家康を祖先とする将軍は、実際の政務はみていない方が普通でした。もちろん、吉宗のように実際に見ていた人もぞんざいしますが、ほとんどの将軍は、いわゆるよきに、はからえ の一言でした。しかし、それはしょうがないですね。いわゆる、勘違いなんですが日本の江戸時代の殿様は、権力者ではありませんでした。殿様の、仕事は儀式を行うことと、家の継ぐ子供をつくることつきつめるとその二つしかないといっていいですね。だから、徳川家の血縁者たる水戸藩2代目藩主水戸光圀といえども、じっさいの幕府政策に口を入れることはできません。それに、いわゆる幕藩体制における徳川家とそのほかのたとえば、加賀前田家とか薩摩島津家とか、赤穂浅野家とかの関係は、盟主関係なのです。つまり、他の家は徳川家に服従してはいますが、あくまで服従しているだけで徳川家から藩内部の政策において口を入れられる幕藩体制的法律は、ありませんでした。将軍ですら、他の藩の政策に支持できないのに、あくまでも徳川家のご親戚である水戸藩の隠居藩主のいうことなど聞くことはなかったでしょう。しかし、徳川家の血筋は尊重されなければなりません。あくまでも、尊重するだけねつまり、あの場面において恐れ入りましたと頭を下げればいいのです。あの後、か、か、か、といって水戸黄門一同が去った後は、またもと通りにしても徳川幕府は、なにも言わないですよ。それが、幕藩体制というものですから。翻って言えば、日本人は、政治家は清廉潔白を求めすぎる嫌いがありますね。もちろん、それも大事ですしかし、トップの人間の鶴の一声で、すべてうまくいくようなそんな世の中は今も昔も存在したことはありません。ないからこそ、水戸黄門はこの先100ねんたっても T.Vでやっているかもしれませんね。

2007年04月14日

コメント(0)

-

いざ、出陣でござる。

キャーーーうれし、はずかし、こんな写真を掲載する度胸があるとはへ、へ、へ、似あわね~~~という声がどこからか聞こえてきそうでござる。先週の日曜日、岡崎の家康行列祭りに参加してきました。どう? 足軽装束姿です。足軽とは、下級武士なんですが戦国時代の戦の主役でした。室町幕府の武士からすると、武士ともよべない農民階級からのスカウト兵種ですが、何よりもその戦闘能力および兵の補充のしやすさから、とても重要視されていました。豊臣秀吉は、この階級の出身だし結構時代の花形だったんですよ。なにより、歩兵、弓兵、火縄銃、槍など、柔軟にあたらしい兵器を操作するには、武士の教養などなまじっかもっていない兵の方が、柔軟性がありました。さあ、殿!出陣でござる~~~~!!!なんちゃってさてさて、今年の家康行列は、本当にいい天気でよかったっす。しかし、馬の後ろを歩くのはちょっと怖いな~~いや、けられることじゃなくて馬糞がね。

2007年04月11日

コメント(1)

-

回船問屋とは何者か、?

江戸時代、ある夜の料亭で「これ、越後屋その方も悪よの~~~」「いえいえ、お代官様には及びませんで、ひ、ひ、ひ」「そこまでじゃ、悪党ども」 む、何奴ちゃ~~~ん、と正義のみかた 暴れん坊将軍 吉宗 登場!!!などといったイメージでしょうか?それも、これも、なにしろ時代劇では、商人を主役としたドラマを書きづらいといった日本人気質があるのですが、よく考えてほしいのですが前にも書きましたが、昔はもちろん車もない電車もないといった世の中、人が荷を背負ったり、馬で引いたりして物資を輸送していたのでは、とても話しになりません。江戸幕府は、戦国時代には遠くフィリピンまでいっていた日本商人の牙を踏み潰してしまい、また、権力の基盤を貿易に求めた、豊臣氏を滅ぼしましたが、大阪を基準とする回船問屋の流通機構は積極的に保護しました。そのため、大阪は幕府の直轄地でした。物品の流通を通じて、人の中が戦国時代のあらあらしい中世から、秩序を重んじ、何よりも学問、豊かさに幸せを求める近代の世の中が出来上がっていったわけです。回船問屋は、日本全国を行き来していましたから、まずなによりも他の土地の人々が何を求めているか常に考えていき、景気の先行き、利益のだしかた、嵐の時にはしずんでしまう危険性をはらんだ航海を続けていくうち、スケールのおおきなビジネスマンとして存在しました。今でも、商売をするのは悪いこととはいいませんがほめられたことではないといったことを言う人もいますが、江戸時代では人は自分の体を使って商売をしていましたから現実感覚の喪失といったことがありませんでした。現実感覚とは、まず世の中の流れをよみ、自己中心的にならず、相手の気持ちを読み込み、世の中の流れていく先を見通して、それに乗っていくことあるいは、その流れを無理なく変えていくことです。それは、なにも江戸時代に限った話ではなく、今の世の中も同じです。建築も、自分の技術だけ誇っているのではなくて、他の人は何をやっているのか?自分のやっていることはただしいのか?と常に考えることが必要です。私も、住宅建築の勉強は、一生続けていかないといけませんが勉強とは、まずいろいろな情報を多角的に判断して練っていかないとよい住宅は作れません。でも、それがむずかしいですよね。聞いただけでは本当ではなく他の資料もあたりつつ自分の中で組み立てていかないといけませんからね。でも、何より大事なのはやっぱりバランス感覚+お客様に理解してもらえることかな~~さて、確認申請も降りたことだし来週くらいから本格的に工事の内容をぼちぼち織り込んで言おうかなと思います。でも、まだまだ江戸時代の薀蓄も続きますのでよろしく。そういえば、水戸黄門がまた始まるんでしたっけ。よくまあ、話がでてくるな~と思います。月曜日の晩は、水戸黄門をみてから、たけしのT,Vタックルをみるのが正しい日本人のT.V鑑賞でしょうかね?な~~~んで、もっと硬い番組ができないのかしらん。しょせん、見るのにお金を払わない番組なんて同じパタ~ンの繰り返しなんでしょうかね?では、また

2007年04月09日

コメント(1)

-

千石船と金肥

みなさん、もうすっかり春ですね。今日も江戸時代の薀蓄を話していきたいと思います。上の写真は、江戸時代の物流の中心をになった千石船です。これが、縁起物でよくみる宝船の原型です。かっこいい~~。 江戸時代は、もちろんトラックなどありませんから荷物をいちいち人や馬ではこんでいたのでは、ともて江戸という複雑な近代文明都市は維持できません。そこで、船輸送が主流だったんですよ。よく、時代劇で悪代官と商人が悪巧みをしていますが、江戸時代の商人には、商人道とでも言うべきものがありました。T.Vにでてくるような、そんな風景はあまりなかったでしょう。なによりも、まず日本全体のことをかんがえて、物を動かしていかなれけばすぐつぶれてしまう厳しい商売ですので、現実を無理なくみるような現実認識がとても大事なんです。そのため、天下の台所と呼ばれた大阪は、武士がいばれなかったようですよ。大阪は、幕府の直轄地ですが、比較的身分の隔たりが穏やかだったようです。そのため、大阪の方言には、尊敬語が少ないそうです。さて、では話を変えまして、今日の、もう一つの話題は、金肥です。金肥ってなに、金塊のこと?いいえ、ちがいます。金肥とは、鰊を煮込んで後、干したものです。それが、非常に重要な商品となりました。これを肥料として、菜種油と綿栽培が関西地方ではさかんだったのです。菜種油は、夜の照明に 綿は、暖かい布団となるのです。つまり昔の人も温かさを求めて努力していたということですね~~~。今の住宅は、無造作にエネルギーを費やしていますのでどうも暖かさということにありがたみをおぼえませんが、もっと理論的になれば暖かい住宅はちゃんとできます。夏のことだけ、考えていちゃ駄目よ。駄目よ。駄目なのよ~~~金肥は、専門の市場で取引され金肥だけと扱う店も多かったらしいです。その金肥は、なんとはるばる北海道まで買い付けに行っていたのですよ。鰊の漁場は、北海道ですからね。ちなみに、瀬戸内海でとれる片口鰯からも肥料はできますが、効果がわるく採算が合わなかったらしいです。江戸時代の農村は、米だけ作っていたのではなくてりっぱな工場の役割も担っていたのですねちなみに、金肥を実際に造っていたのは、アイヌの方々が多いそうです。しかも重労働かつ低賃金で。。。今もかわりませんが、エネルギーの一次生産者というのは、酷使されるものなんですね。都市生活ばかりおくっている私たちは、もうすこし現実的なリアリストになるべきでしょう。石油・石炭・天然ガスがなくても、江戸時代のように華やかかつ政治的・経済的にまあまあ安定した社会が作れるということは、エネルギーの使い方の工夫が大事だということですねちなみに、江戸時代は関西方面が重要生活用品の生産地で、江戸は消費地としての成り立ちだったそうです。そのため、関西から来るものはよいもの 関西から来ないものは品質がわるいものということから 「下らない」(関西=上方)という言い回しがうまれたらしいです。なんで、T.Vの時代劇は、武士ばっかし出てくるんですかね?。江戸時代の人間は10にんの内、9にんまでが武士じゃないのにね。でも、やっぱりかっこいいからかな~~実際は、質素な生活をしていた武士もおおいからいい生活していたということはありません。では、今日はこれくらいで

2007年03月29日

コメント(1)

-

和心の家

みなさん、今晩わ!仕事が 一段落し、またブログを書いていきます。今日のタイトルは、和心の家です。なんという抽象的かつあいまいなタイトルですみません。今日は、すこし昨日の記事の続きですが、天守閣がシンボル的建物であり、軍事的実用性に乏しい建物だということをお話したと思います。事実、秀吉が築いた大阪城は当時日本一の城でしたが、天守閣という目標があるがためかえって戦争に負けてしまいました。(当時、すでに円砲弾をとばす大砲はありました)シンボルは、それに見合った実力がないものには、かえって害になるということでしょうね。それは、やはり見た目にこだわりすぎてはいけないということがとても、大切だということです。今の家は、やはりマスメディアの影響の為、見た目だけにこだわりすぎてしまうことになっています。たとえば、昔は畳の間の方が多いのに今は和室はあってもひとつという状態になっています。畳のほうがやわらかいし、欧米人と違って日本人は素足で床を踏むから畳のやわらかい踏み心地は健康にもいいのにね。堅苦しい和風ではなく、数奇屋建築のよさをいかしつつ現代の生活スタイルにマッチする家が新たしい数奇屋建築と呼べるないでせうか?私は、数奇屋建築がすきや なんちゃって写真は、今整理していますのでもう少しお待ちください。

2007年03月28日

コメント(1)

-

天守閣とはなにか?

日本時代劇をみると、必ず現れる天守閣 とても豪華でりっぱで強そうでかっこいい天守閣を最初に造ったのは、だれなのか?また、何の為につくったのか?私は、異論はあると思いますが美濃の斉藤道三だと思います。斉藤道三ひとよんで「マムシの道三」 下克上の代名詞と呼ばれている男です。京都で油屋を営んでいた男が、美濃という一地方でありながら頂点にたったというのは、ある意味 織田信長以上の革命児といえるでしょう。ここで、確認しておきますが道三を悪人と言っていたのは江戸時代からであり同時代の人がどのような感想をかれにもったのかはわかりません。彼がつくった天守閣とはもちろん、岐阜金華山の岐阜城です。織田信長が美濃を手にいれてからその城を改築したとき、彼は天下統一への足がかりとしました。天守閣とは、天下をねらうというシンボルなのです。純軍事的にいって、城の中に入られたときにはもう勝敗はついていることが多いのです。また、鉄砲の伝来いらい城の価値がすくなくなり、篭城戦はかならず負けます。シンボルは、その実力がないものにとって何の意味もなく、実際に住む屋敷は別に建てていたことが多いのです。日本人は、T.Vでよく見るものをありがたがりますのでどうしても天守閣のような外観にあこがれてしまいます。もちろん、構造的に優れたものも多いのですが、なにしろお金がかかります。それに、地震にたいする耐久性において学術的に検証している人は少ないです。現在の日本において、純和風建築が減ったと嘆いている方も多いですが本当の意味での和風とは、田の字状の間取りにこそありと思います。外観だけのものよりもっと本当の意味での和風建築をめざします。今回の家は、思想において和風建築の真髄をもっていると自負しています。ぼちぼち、アップしていきますのでどうかよろしく。

2007年03月27日

コメント(1)

-

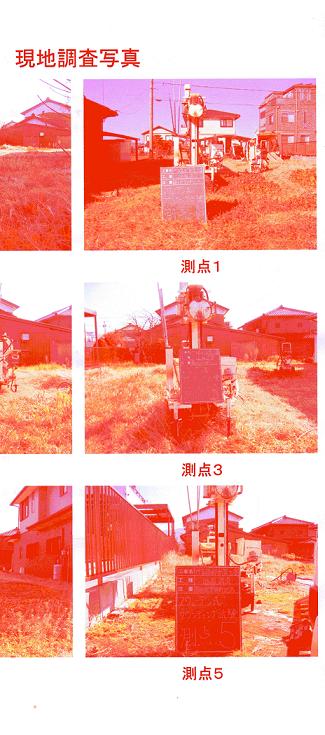

住宅設計にかかる地盤調査

みなさん、すっかり暖かくなりましたがいかがお過ごしですか?まだ、暖かくないよ!という方もいらっしゃると思いますが昨日地震がありましたのでここで、地盤の話をすこししてみます。今回の現場設計にあたり、2ヶ月前くらいに行った地盤調査のしゃしんで~~す。スウェーデン式サウンディング調査といいまして地盤の地質。地耐力。などなど地面の上からは見えない土の中がどうなっているかこれを使えばちゃんとした報告書を手に入れることができます。こちらが報告書の一部です。ここで断っておきますがこの試験は、木造住宅用など小規模の建物の地盤をしらべるための検査ですので、鉄筋コンクリートなど大型重量の建物はもっと大規模に行います。 現在の社会は、土地の売買の加速から売買前がどのような土地であったのか一見するとわからない住宅地が無数に生まれています。特に埋立地というのは、まるでパンの上にたっているようで地耐力は期待でしません。埋立地に、地耐力を期待するには1000年以上の時間でも足りないかと思います。ちなみに、日本は山国ですので平野と呼ばれているところもじっざいは山からの土砂の堆積によってうまれた土地も多いのです。今回の土地は、現状地面から約1.0mほど砂質土の層が見られます。以前は畑であった関係上この1.0mほどの土は、搬入された土だとおもいます。水はけもよいし決して悪い土ではありませんが、それでも土耐力は、ごらんのとおり期待できません。ということで、今回はこの1.0mの部分を地盤改良すればよいということがはっきりしたわけです。家の設計はその後でやった方がよいでしょう。場所によっては7mもの軟弱地盤がある場所もありますから地盤改良工事費は、実際に地盤報告書を見てからじゃないとわからないことが多いです。なにしろ、あの名古屋城でも建物がかたむいて補修したことがあるそうです。名古屋城は、戦国大名の資金力を奪う為に大掛かりでやった工事ですので地盤がおざなりだったのかな~~~ ちなみに、暴れん坊将軍というむかしやっていた時代劇には江戸城天守閣が出てきますがじっさいには江戸城には天守閣はありません。というより天守閣は、機能的に人が日常生活を送れない構造なんです。また、くわしく話したいと思います。次回は、またすこし、司馬遼太郎的に話してみたいと思いますどうぞ、よろしく

2007年03月26日

コメント(0)

-

地鎮祭

今日は、天気が心配されましたが雨がうまいことやみ、ぶじ地鎮祭を執り行うことができました。お施主さまにも、喜んでもらう為にもいい家をつくらなきゃ。すぐには、工事にかかりませんが わが社がこだわっていること、考えていること、今までのように雑学も織り交ぜながら、語って生きたいと思います。とりあえずは、地鎮祭ですね。儀式も大事です。心を新たにいままで設計しながら考えてきたことを紹介していきます。すぐに、建物にはかかれないのでとりあえずは、敷地廻りの擁壁工事からかなあ~~~、しかし、今回の設計もこだわっちゃったな~~~。特に、いわゆる2*4工法(枠組み壁工法)といわれている工法が、ともて合理的な地震に強いということを、阪神・淡路震災報告書をよんで確認したのでそれを、いまやっている軸組工法にもりこみ、本当の意味での地震につよい躯体を造って生きたいです。上の写真は、前回の建物の屋根構造体の写真です。壁も大事だけど、重い屋根瓦を載せている屋根構造体はもっと大事です。今回は、もっと熟成したやり方でやっていこうと思いますのでどうかよろしく。

2007年03月25日

コメント(0)

-

労咳にみる日本住宅の欠点

日本の住宅は、「夏をもって旨とすべし」とつれづれ草に書かれていらい、夏をすごしやすくする為に発展してきましたつもりですが、実は違います。実は、前回の話にもリンクしますが日本の木造住宅はいわゆるたたき上げの大工さんが作っていたのです。少し前まで、大工が元請で他の職人さんは、大工さんが自分の仲間を連れてきたやるという形式で家はできていました。そこでは、大工は王様です。下手をすると、設計士ですら大工の下請けといった状態もありました。これは、いわゆる江戸時代の身分制において、現れていますね。江戸時代の身分制は士→農→工→商という4層構造になっていました。しかし悲しいことにこのなかに哲学者。科学者などいわゆる研究者とよばれる人は入っておりません。もちろん、江戸時代にもお医者さんはいましたが、じつは江戸時代の医者は勉強しなくてもなれたのです。明日から、私は、医者だと言えばそれで医者でした。もちろん、ヤブ医者ははやりませんが、しかし、なれたことはまちがいありません。そのかわり、医者は頭を丸めなければなりません。べつに、勉強のし過ぎで髪の毛がうすくなったのではなく、僧侶とおなじく頭をまるめるのは身分制の外の人間だというシンボルなのです。つまり、そのことからも医者というものがたんに診察の反復練習、及び薬の調合など技術論な発展のみに終始していたということです。労咳とは、江戸時代の人が死ぬ病気のなかでとても恐れられていたものですが具体的には、結核菌および、冬の屋内での温度環境の劣悪のよる気管系の疾患の総称です。温度差における、ヒートショックといまでは呼ばれていますが今でも、なくなったわけではありません。ちなみにヒートショックをおこすのは、大部分が自宅で起きますがそれは、いまでも住宅の温度・湿度などの設計管理が たんなる暖房機器・空調機器の高性能化のみに終始して、なぜ熱がにげてしまうのか?という根本原因の解明・研究ということに目をむけてこなかった結果といってよいでしょう。江戸の幕藩体制においては、身分の固定、現状維持の固定化が絶対の真理でしたので新しいものの考え方は排除されてきました。ただひとつ、大阪を中心とした商品経済についてはそれを認めないことには、江戸時代という近代はこなかったので幕府も認めざるを得ませんでした。とにかく、昔の住宅の方が味わいがあった。昔の住宅は、正しかった職人の技が生かせない。といった宣伝でうっている住宅もありますが、それもちろん大事ですがまずは、理論を覚えないとお年寄り、子供が安心して暮らせる住宅はできません。その理論の話が、日本人は苦手なんですね。 議論とは、腹をわった平等な話し合いのことですが、今の日本の風土においての議論とは他人とのポジションにおいてのバランスをとるということに終始しているような気がします。大工さんは、昔かたぎの人こそ設計士を木のことを知らないと馬鹿にしているし設計士は、大工は構造のことをしらないと嘆きます。お客様は、目に見えることに重要視しますが、本当に大事な事を伝えていく努力がまだまだうまくいっていません。しかし、それは正しく伝えていかなきゃと思います。なにしろ、お客さまと直接話すときは良心的な工務店といえども営業面にすりよっていかざるとえないという現状がありますからどうしても、お客様の購買欲を刺激する方にいってしまいますね。もうすぐ、うちの現場が始まりますが、絵日記的にかいていってみようかなとおもいますのでどうぞよろしく。追伸、私はオタクではありませんのであしからず。。。。。そちらの話題は、別のブログでどうぞよろしくさて、仕事 仕事

2007年03月24日

コメント(0)

-

地震・台風・雷・親父

さて、高松塚古墳のことは、少し横にどけておいて、今日はすこし司馬遼太郎的に日本人の気質について、話していきたいと思います。タイトルに書いた、「地震・台風・雷・親父」は、昔から日本人の苦手なものの代名詞と言われてきました。まあ~~~さいごの親父は、すでに死語といってよいでしょう今は、さしずめ「地震・台風・雷・女房」でしょうか?なには、ともあれ最初の3つがいずれも天災であるというのが、特徴的だと思います。他の国なら、まず戦争、宗教、疫病、などなど天災などは入ってこないはずです。これから、さっすると日本はやはり島国であるんだなと思います。まず、地震 40~50年周期でかならずやってくる大地震 具体的に地球のプレート運動に端を発する地震が必ず起こってしまうという地理的条件台風 太平洋上にて発生した台風は、最初は力が強いのですが日本に近づくにつれて、コリオリの力に対抗できずちょうど、日本列島の上をとおり被害をもたらす。山国日本においては、土砂くずれ、河川のはんらん、稲作田んぼの壊滅 昔は悲惨なものでした。雷、雷は怨霊のたたりと恐れられました。昔は、今のように石油燃料がスタンドにいけば帰る時代ではありませんから山にはまめに入って薪を切っていました。ちなみに、松はやせた山をこのみますので今、日本の山に松がないのはあながち松くい虫が原因ばかりではないかも以上のように、日本においては海からのエネルギー供給による 大気運動、地盤の運動、などなど多発していました。このような地理的な国に住む人は、やはり刹那的というか、長期的な視野にたった粘着力に富んだ思考・文化を発達させませんでした。武士道とは、死ぬことと見つけたり瓦全は、意気ある男子の恥とするところなどなどすぐ死に陶酔ともとめてしまうんでしょうね日本の木造住宅も、上棟式によく見られるのですがとにかく一日で、野地板までやってしまうのが大工の腕の見せ所なんでいうところもあります。しかし、それでは最初に書いた「地震・台風・雷・女房」に対してびくともしない家はできませんでせう。震度7クラスの地震が来ても壊れない。伊勢湾台風が来ても大丈夫。雷の音を入れない家のつくりがよいので奥様は友達を招きやすい 亭主元気で留守がいい なんちゃってそんな家がつくりたいな~~~

2007年03月23日

コメント(0)

-

私たちはなぜ高松塚古墳美人画を失ったのか

高松塚古墳が発見されたのが、昭和47年だっとと思います。あれから、わずか34年です。34ねん。。。。。これが長いとみるか短いとみるか、人間の一生からするとまだ折り返してもいないでも、地球の長い歴史からみれば、ほんの昨日のことのようなものです。上に掲載したのは、ブルーチーズです。酒のつまみになりそうです。よし今日はワインを飲もう。そうじゃなくて、 つまり、このようにカビというのは表面に見えるだけでなく 菌糸を深く張り巡らすということが言いたいのです。菌には、嫌気性のものと好気性のものがありますが、このような黒いカビは好気性のカビと思われます。ということは、つまり、あけたから、かびたんじゃねーかー日本の大気は、四方を海に囲まれているからカビの胞子はたくさん飛んでいるはず熱容量のおおきな土壁(14度くらい?)は、比熱がおおきいので夏の湿った暖かい空気を直接いれればどうぜん、壁画面で結露するはず、ブルーチーズの熟成室ならいいけど、これでは、壁画は結露状態ではあ~~~りませんかうーむ、日本人は、昔から酒、醤油、味噌など発酵食品を作っているからカビのことはよくわかっているはずなのになぜ????やはり、これは偏った専門家に保存を任せたからかと推察します。ファラオのミイラは、発掘されてもそんな風になっていないのにね。その代わり、鼻から釣り針みたいな道具で脳みそをかきだすらしい。体脂肪ならすこしは、かきだしてくれていいけど脳みそは勘弁してほしいな~~しかし、以上の現象は住宅の基礎でも起こりえることです。温度差による結露をなめちゃ駄目よ。それで、床がふかふかになることもあるんだから床下で、味噌を作りたい人は止めないけど、そうじゃなかったら少しは床下のことにも気をつけませう。

2007年03月22日

コメント(0)

-

私たちは、なぜ高松塚古墳美人画を失ったのか

日本のいや 地球の未来に向けての住宅提案 第1回目いままで、木造住宅のことを自分なりに一生懸命勉強してきましたが、それをどのように伝えたらよいかをメインテーマに別のアプローチで切り込んでいこうと思います。第1回目は、高松塚古墳の美人画を題材に切り込んでいこうと思います。古墳が発見されたから、約30年ちかくが経過するわけですが最近、画が見るも無残にカビに侵食されてしまった事実が後悔されました。 なぜこのようになってしまったのでしょうか?報告書では、雨水の浸入及び虫の侵入 かぶさっている土からの浸水が主な原因に挙げられていますがそうではないとおもいます。もし、そうであるのならこれまでなぜ1000年近く良好な保存状態の画がたかが30年で消え去ってしまうのか考えるに、土壁という熱容量の大きな壁に直接書いてある壁画にたいし、あまりにも無造作に屋外の暖かい湿度の高い空気を流入させていたのではないかと推察します。冷たい水がはいったコップの表面に結露するように、石室内の空気管理がされていなかったせいでつねに壁が結露していたのではないかと考えます。古墳を管理していたのは、考古学の専門家ですが畑違いの結露問題にかんして無知だったせいだと思います。しかし、翻って考えるに日本人には結露問題の重要性の認識がなかったのではないでしょうか・温度と結露 日本の住宅になおざりにしてきた問題にはげしくきりこんでいきます!追伸、わたしはオタクではありませんのであしからず!!!。

2007年03月21日

コメント(1)

-

ブログ再開!!!!!

地獄のそこまでしずんでいたブロクが今、復活!!!!!自分がいままでかんがえたこと、思っていること仕事のことを中心に自由に、気の赴くままに書いていこうと思いますところで、さ、さ、酒が切れてきました~~~もっと、光を じゃなくもっと酒をクレ~~~な~~んて、再開したばかりなのになにをかいているのでせうか?三河の地から、世界に通用する住宅をめざしていざ!!!!!!な~~~んてねまじ。。。。。

2007年03月20日

コメント(1)

-

ケーキ3個食いまくり

昨日、蒲郡のプランタン鈴木のロールケーキをもらったので、たべたら、とてもおいしく3個も食べてしまいました。設計図の仕事が、やっと終わってほっとしたらケーキがおいしいです。来週は、いよいよ忙しくなりそうだけど、設計の仕事が終わってほっとしています。今、やっているM100仕様の現場のお客さんが、この家に入るとあったかいね~って言っていました。まだ気密層をはってないんですけど。そういわれると頑張る気がわいてきますね。

2006年02月04日

コメント(0)

-

遠くだけでなく、近くもよく見て

最近、ブログをずっとさぼっていましてすみません。今日のタイトルは、自分ひとりで決めていることが、他の人はどう考えているかよく考えるには、どうしたらいいでしょうか?焦る気持ちを抑えて、的確な判断をしないとしっぺ返しがきますからあと、遊びも大事です 今年はゴルフでもしようかな~なにか最近は若い女性もゴルフのレッスンを受けているそうですよ。

2006年01月21日

コメント(0)

-

占いはあたっているかも~

インターネットで、今年の運勢を占ってもらったんだけど今年は、忙しい1年だそうです。確かにあたっているような気もします。次回三河100仕様の設計に、現場管理にと結構忙しくなっています。

2006年01月10日

コメント(0)

-

結果報告~!

残念ながら、お持ち帰りはありませんでした~。気になる人は、いましたが今度の正月に集まるのでそこに来てくれるといいなと思います。結局、もって入ったのはアロマオイルです。現場の話ですが、来年の1月末くらいから煉瓦帖壁の工事にかかれそうです。結構、いままで工事は順調ですが気は抜けません。

2005年12月28日

コメント(0)

-

クリスマスがもうすぐですね~

久しぶりに書き込みです。年末完成の現場の引渡しが終わってほっとしたところです。しか~し、それはおいといてもうすぐクリスマスですね~実は、合コンなんですよ~。

2005年12月20日

コメント(0)

-

地球温暖化の為だけでなく

来年、三河100年仕様で約37坪の現場が始まりますが、まだまだ間取りが決まっただけで結構年末も設計で忙しそうです。環境にやさしい前に、お客様の財布にもやさしいM100仕様でいかないといけません。あとお客様のこだわりもね。今年は、何年ぶりかにスキーに行きたいと思いますが、今は、スノーボードばっかりなのでしょうか?いくのはいいですが浦島太郎になりそうです。

2005年12月13日

コメント(0)

-

復活です。

先週の沈没より見事復活です。まあ~あんまりくよくよしてもしかたないです!仕事の方は、結構忙しくて大変ですがこの前のプランニングの講習はとても参考になりました。早速、今設計している現場に反映です。

2005年12月09日

コメント(0)

-

ぬわわー大和沈没

...見事、沈没してしまいました。!!!ちょっとショックがぬけませ~んすこしそっとしておいてね~まあ、すぐたちなおると思いますが~励ましの言葉があったら書いてね~

2005年12月03日

コメント(0)

-

上棟準備完了

今晩わ、昨日は飲みすぎたロダンです。~上棟の準備もできていよいよ明日です。といってもこの前みたいに雨にふられることもなさそうだし先行足場もばっちりだし結構余裕があります。とこんなコメントだれもきいていないか

2005年11月26日

コメント(0)

-

上棟1週間前突入

上棟がいよいよ今週末に迫ってきました。基礎が、うまくできたので気分はルンルンです。このままうまく上棟がおわるといいのですが、この前は雨はふるは、雷が鳴るはで大変でした。しかし、2日目は出張でばっくれたのですがね。今回は天気がよさそうです。

2005年11月22日

コメント(0)

-

うおお、リバウンド

最近、ダイエットを終了したんですがリバウンドしちまったよ~。やっぱり酒の飲みすぎでしょうか?今の現場は、2件が2ケ月くらいで進行することになりそうですがお施主様の理解もあってどちらもM100仕様でいけそうです。今度の上棟は、11月27日予定です。晴れるといいな~。

2005年11月17日

コメント(0)

-

三河100工事14日目

ブロクだけ立ち上げてなかなか書いていく踏ん切りがつかなかったけど今日からボツボツ書いていくのでよろしくとりあえず、何を書いていいか迷っていますが、もうすぐ次回上棟の建物の基礎工事が完了します。今の住宅の基礎は、地盤改良からやっていくのでお施主さんもびっくりの頑丈さです。

2005年11月15日

コメント(0)

全28件 (28件中 1-28件目)

1