巨峰観察2014

2014年4月29日には札幌で桜開花、発表

2014年の前線は、ゴールデンウィーク前半に平年より早く北海道に到達し、29日には札幌で開花、

2014年5月7日 さくらんぼ7〜8割咲いています

ぶどうは芽が膨れてきています、剪定した所から水分が垂れていたり白っぽくなっています。

2014年05月19日 19度

17~18日 雨が降り気温が3度までさがり心配です

サクランボの花は雨ですっかり散ってしまい地面が真っ白で雪が降ったかと思うほどです

ホームセンターで買って来た釣り竿ほどのサクランボがこんなに大きく育って毎年美味しい実を付けてくれます。

ブドウの芽は7〜8センチ位小さな葉が3枚ほど育っています

実のできる芽も確認できました。

2014年06月22日

やっと屋外での作業を開始しました、58年ぶりに6月として長雨(15日間)の記録更新したそうです。

おかげで今年のサクランボは実が裂けて爆発状態、

ブドウは一部で開花しているのを確認できました、風で枝がちぎれてしまってしおれていたのもありました。

長雨の影響が無かった実

中央が雨で収穫できずにしょぼくれた分です、7/8台風接近で雨予報のため収穫させていただきました。

温度計は横向きに付けています。なぜかって?冬雪が積もっても横向きだとすぐ解けて目盛りが見えやすくなるのです

でもさらに左右反対にしておけばもっと良かったような気がする。

たくさん咲いてもこのうち実ができるのはほんの少々、

8月になり、すっかりブドウらしくなりました。

8月8日は西から鉛色の重苦しい雲が接近してきたので、これは来そうだと思ったら予想どうりのスコール

すぐにおさまりました、やれやれ。

今年は短時間大雨被害が多いですね! 1 時間に 120mm という猛烈な雨を観測、3時間雨量が217.5ミリに達した。

広島市安佐北区三入は、たった3時間で8月ひと月分の雨量の約1.5倍の雨が一気に降ったことになります。

集中豪雨に津波が同時に来たらもう空に逃げるしか手は無いよ!バルーンと酸素マスクの開発かな。これからは水素と酸素が活躍する時代かな。

ほんの少々空中に浮く事が出来れば助かる率はあがるでしょう。

2014年08月15日 そろそろ色に変化が見られるようになりました。

観察用は少々遅れ気味のようです。

今年は色の付き方が遅く収穫するのに困ってしまいました、色が薄くても美味しかったです。

尚、巨峰の成長は2008年夏と同じような成長具合となっていますので下記にて観察してみてください。

2008年の観察分へGO

この写真ではありませんが、

挿し木によって育ったブドウに、今年初めてブドウの房ができていますできるかどうか楽しみにしています、

やはり3〜4年かかります、活きよいのある枝が成長すると期待がもてます。諸条件が整っているのでしょう。

前年に5〜6メートルも成長しました。

(挿し木のブドウで他よりも早く色がついて来た房がありました、ほぼ全体が色づきましたが葉が枯れだし、房の実上側がしぼんで来ました、

嫌な予感が脳裏をよぎりました、近くに寄って見ても特に見かけに異常は無いように見えたのですが

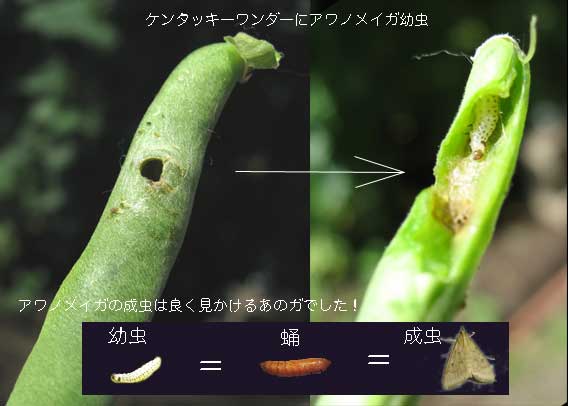

枝を動かしてみると枝の付け根からあっけなく折れてしまいました、「ガの幼虫」の仕業と思います

すでにご本人は消滅、枝を割ってみると枝の中心部を食い進んだ跡が残っていました。)

見かけは巨峰ですが酸っぱくて口がひんまがりそうでした。よりによってこの枝を選ぶとはな〜

さらに後日、他よりも早く全体的に葉が枯れ始めました、一応点検してみたがその時には気が付かなかったが今度は主枝が食い込まれてしまった、枯れた?来年だめかも。(食われた所から下には枝がありません、もしかして芽が出てくる可能性もあるのでしばらく様子を見ます)

(4年目でやっと10房ぐらい実を付けたのに『アワメイガ』か「コスカシバ系のガの幼虫」に食われてしまいました)

他も食われていた枝があったので切って見ると中に居ました、3匹程恨みを込めて退治いたしました。

『アワメイガ』や「コスカシバ系のガの幼虫」と思われる。葡萄の木に付く虫や蛾は即退治した方が良いト思います。

2014年は虫の被害は少なくてたすかりました、またスズメやシジュウカラも虫取りに参加してくれました、

シジュウカラは身軽で賢いハンターでした虫の居そうなところを良く把握しているし目も良いみたいで小さな虫を見つけては突いて食べていました。

我が家からするとカラスは敵です!うるさいし、食い逃げ、盗み食い、害鳥です。

2014年10月07日 カラスは朝早くに荒らしているようでした気が付いた時には種や皮が散らかっていました

房ごと落とされているのがあったので回収、ついでに4〜5房ほど良さそうな房を収穫し

戴きました、みずみずしくて美味しい!(挿し木で初めて実を付けた巨峰の実です。なぜか4年かかりました、後に蛾の幼虫に食われる)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

インゲン豆は5月7日に初まき(ワ180個)したのですがまだ芽が出ないです。→(5月20日にやっと姿が見えて来た。

追加5月8日(ケ180個強) →7月9日 白い花が咲いたのを確認、徐々に増えてゆく事でしょう。(花が咲くまで二ヶ月はかかるのでした)

追加5月13日(ケ180個強)

追加6月2日(ケ180個強)遅蒔きは,虫や細菌に食われるのか?脱落が多いですね発芽率もあるでしょうが芽が出てからも枯れてしまう事がある。

(直蒔き時は気温や地温が低い悪玉菌が寝てるうち(15度以下)に蒔いておくと食われも無く上手く育つようです)

2014年06月22日あれからひと月半インゲン豆はすでに2メートル程に育っています。

2014年7月9日 白い花が咲いた、黄色もあります。

2014年7月20日 花が咲いてから(さやインゲンとして)収穫まで約11日でした。

インゲン豆の初収穫7/20=28

!要チェック!

!要チェック!

!要チェック!『アワメイガ』

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2014ねん12月

山形県蔵王のアオモリトドマツが2013年秋を境に広範囲に渡り枯れだしているト言う報道がありました、

調べてみると『トウヒツヅリヒメハマキの幼虫』が大量に発生し針葉樹の葉を食い荒らされていたのが原因と結論づけていた、

結局、蛾の幼虫に食い荒らされて木が枯れてしまったようです。

他に、富士山の針葉樹林(人工樹林)でも立ち枯れとなり同様の被害が発生し104ヘクタールを伐採した話や

マイマイ蛾が大量発生の話、マイマイ蛾がウイルスに感染して大量死滅してしまう話や寄生蜂の話があった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2008年の観察分へGO

2009年の観察分へGO

2010年の観察分

2011年の観察分へGO

2012年の観察分へGO

2013年の観察分へGO

2015年の観察分へGO

© Rakuten Group, Inc.