全502件 (502件中 1-50件目)

-

しばらくぶりに

こちらの管理画面に入りましたメッセージを頂いたままお返事できないでいましたが、なんせ、久方ぶりなのでこちらの投稿でいまさらながらのお返事とさせていただきます。今はこちらで、少し書いていますので、興味ある方はどうぞ。

2008年06月14日

コメント(3)

-

論理 プレ講義

以下のブログで展開中です。http://kashiko.seesaa.net/以下の文章を読んで以下の問いに答えなさい。素材はビデオニュース・ドットコムの番組からの引用です。丸激トーク・オン・デマンド(146回) 収録日 2004年1月9日(パート1:85分 パート2:54分) タイトル 日本人はいつから言葉を失ったのか ゲスト:鈴木孝夫氏(慶応大学名誉教授・言語学) --------------------------------------------------------------------------------自衛隊のイラク派遣が秒読み状態に入った。しかし、国際的には紛争後の占領統治への軍隊の派兵以外の何ものでもない自衛隊派遣も、日本国内では「非戦闘地域」「人道支援」といった言葉のすり替えによって、憲法問題を含む本質的な議論は避けたままだ。このような言葉のすり替えがまかり通る現状こそが、今日の「理念なき日本」の根底にあるのではないか。「なぜ日本人は英語ができないのか」の著者で言語学者の鈴木孝夫慶応大学名誉教授は、このような言葉の壁を乗 り越えない限り、いつまでたっても日本はまともな国際国家にはなれないと断定する。日本の英語教育、自衛隊派遣、狂牛病問題から映画「ラストサムライ」を題材に、日本の選択肢を考えた。 --------------------------------------------------------------------------------バックナンバーの購入は、こちらを参照ください。--------------------------------------------------------------------------------最初の先遣隊は、基本的にオランダに警護をお願いするという形になります。そしてまた本隊が活動する際もオランダ軍にいろいろと警備の面において、力を借りる面もあると思います。オランダ軍が攻撃を受けた場合に、じゃあ日本の自衛隊はどうするのだ、ということでございますが、これは、今世界35ヶ国、イラクに展開をしておりますが、どの国も基本的に自分の国の部隊は、自分の国で守るということを原則とし、行動しておるはずでございます。オランダが攻撃が受けるというようなことは 実際イラク南東部のサマワの治安情勢を考えましたときに極めて考えにくいことである。それは結果として我々が何故サマワにおいて人道支援活動を行うのかということと共通することでありますけれども、治安のいいサマワにおいて、オランダ軍が本当に自分の力で守ることができないような攻撃を受けるということは、想定を致しておりません。そのような想定があるのであれば、そもそもそのような地域に日本が展開するということはありえないのであります。--------------------------------------------------------------------------------【問題1】石破氏の発言における論理的矛盾点を指摘しなさい。【問題2】石破氏の論理的矛盾を弁護しなさい。【問題3】今後起こりうる事態を想定し(自衛隊を派遣する前の時点)、石破氏の発言が嘲笑を誘う理由を考えなさい。(石破氏の発言をベースに何が問題かを設定しましょう)【問題4】問題1~3の出題の意図はどこにあるか?

2006年08月25日

コメント(2)

-

ネット上での勉強会

私は塾講師をしています。講師の立場としてより広い視野を手に入れたいという個人的な願望があります。同じような視点で考えておられる方がいれば一緒に勉強してみませんか?そんな軽い気持ちから、ネット上で少し議論ができる場を構築しようと思っています。当面は短期限定で、うまく機能したら継続したいと思います。テーマは『言葉(国語力)』参考書として『高校生のための論理思考トレーニング』をベースにします。もし興味ある方がいましたら、今後は↓のサイトでお知らせを出しますので、ときどき覗いてみてください。こちら

2006年07月31日

コメント(0)

-

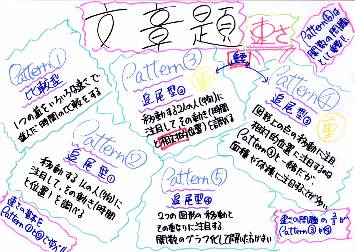

ちょっと作ってみた(色使いすぎで失敗作)

画質落としすぎて見づらいかも。中学生向け 文章題(速さ)の目次

2006年07月18日

コメント(0)

-

通ってきた道(1)

Yahoo!掲示板に書いた内容の転載です。シーモア・パパートという数学者・心理学者がいます。LOGOというプログラム言語を開発した人として、あるいは、発達心理学で著名なピアジェと交流があった人物として学習心理学系では著名な方です。氏の逸話として、歯車の機械やおもちゃで幼少から遊んでいたとのこと。歯車に慣れしたしんだことから、認知のメカニズムを歯車で考える習慣がついていたといいます。歯車的に言うと・・・といった感じで、歯車の原理に基づいて思考を展開する習慣を日々の遊びから培っていったといいます。他の人たちも同じように考えていると思っていたシーモア氏は、様々な方と交流を深める中で、他の人が歯車的思考をしないことに気づきはじめました。こんな便利な歯車的思考を何故みんなが使わないのか疑問に思ったそうです。本来数学の分野で研究を続けていたシーモア氏は、思考のメカニズムに関心を抱くようになり、誰もが使いやすい思考の補助プログラムを開発することを目指すことになります。この話は、かしこ自身の流れに非常に近い視点で、共感をもって読みました。もともと中学受験を経験したとは上、高校生になるまで塾というものに行ったことはありませんでした。小学生時代の習い事で、外へ出かけたのは、小1の頃の英会話教室。中2以降のそろばん。小1からの野球クラブ。家でやっていたことは、公文とピアノ。母親が外で働いていた都合、かぎっ子の典型で、ほとんどの時間を外で遊んでいました。ゲーセンとかも一時期みんなで通いつめて、結構怒られた。高校受験というものを経験していない環境に育っていたかしこにとって、最初に塾講師を始めたときは、かなりショッキングだったことを覚えています。当時の中3と中1は、今から思うと極端にできた生徒が存在していました。ただ、上下の差はかなり大きかったです。そして、中2はこっちもどうしていいかわからないほど、点数に結びつかない。(結構、ノリはよく調子はいいので表面的には頑張っているようには見えた)鼻からやる気がないのはともかく、時間をかけて勉強しているにも関わらず、点数につながらない勉強の仕方をしていることに、疑問符がついたわけです。塾講師をしての最初の関心は、いかに効率のよい勉強の仕方を教えるかでしたが、後に発想そのものに問題があったことに気づきます。そもそも、生徒たちにとって効率的に学ぶということが何かがわかっていないし、効率的な学びをする必要があるとも必ずしも思っていない。生徒達が耳を傾けるのは、真実の言葉(効率的な学びをする必要があることが真実というわけではありません)ではなく、耳を傾けるに値する人物の言葉なのです。自ら経験してきた狭い世界の価値観を壊し、新しい視点を備えながら再構成する。そんなことの繰り返しで今までやってきたような気がします。“わからない”から“わかりたい”。かしこにとって学ぶための動機付けは至って単純なメカニズムで展開しています。小2の頃、それまで買い与えられてきた超合金のおもちゃを片っ端から分解し始めたその頃からずっと変わっていないような気がします。

2006年06月14日

コメント(0)

-

もしも「通知表」がなかったら

こちらからの転用です。塾屋として、「通知表」なるものはどのようなポジションをとっているのっでしょうか?かつて所属していた塾では、すべての生徒の通知表を管理していた。そこには本音と建前があったと思う。特に、高校受験を主にする受験では、公立高校の入試の結果に反映されることもあり、塾側の生徒に対する進路指導の材料にするという面があります。これは、公的説明ですね。塾、生徒、子供預けて下さる両親。利害が一致した言い分かと思います。しかし、実際に所属していた塾が進路始動のために有効にデータ管理していたかというとそんなことはなく、単にコピーのデータを講師の側が確認できる程度にしか利用されていなかった。ここには若干のリスク管理と保身の原理が働いていたと思う。つまり、生徒の通知表の推移を知ることで、塾側の始動が十分に両親の希望に応えいるかどうかの指針になるという面があるということです。成績が上昇していれば、ご家庭からのクレームは来ない。成績が下降していれば、ご家庭からのクレーム対策を講じる。あるいは、担当講師としては、自分の教えている教科の成績が上がれば、自身の塾内のポジションが上がり、結果的に給料に影響する可能性があるとも考えられる。他者からの認証が必要と考える講師にとって、十分に安心を与える材料となるわけです。塾側の経営的論理として、広告宣伝に使うという手法も考えられる、この辺りにくるともはや、生徒や両親の側の同意が若干難しくなってくる。中には、嬉しがる場合もあるかもしれないが、そうでない場合も多いと思う。よって、誰々の成績であることは公表せずに、事実であることを論拠として広告に利用する場合が出てきたりする。では、「通知表」がなかったらどうなるかと考えると、実は塾屋はさほど困らない面がある。確かに、自己の保身や安心につなげようと考える立場にとっては、若干損失があるかもしれないが、大抵の塾では、業者テストを行っているので、その素点による結果によってある程度は、「通知表」の代替的な役割を果たせる。塾屋の中には「通知表」が学力の結果であると勘違いしている人も多々いるので、さほど困らないのである。(実際には困る場面もあるのだけれど、それがわからないまま通り過ぎていくという意味でもある)かつて、相対評価と絶対評価なる議論が世間を賑わせたことがある。これは、典型であり、受験をメインにすえようと考える者にとっては、相対評価を支持する人は多いと思われます。かしこ自身も少し議論に載ってしまって、ずいぶんと稚拙なことを語った記憶がありますが、ここ2年程、文脈としての歴史を学ぼうという意思をもつようになったことで、若干これらの議論への誤りに気づきつつあります。そもそも「通知表」なるものを我々は理解していなかったし、「通知表」自体作らない学校もあるという。そんな中で、生徒を評価するとは何なのかを少し考えてみたいと思っています。(つづく)。

2006年05月29日

コメント(0)

-

生徒からの質問2つアップしました。

○月と地球の引力はどうして違うのか?○なんで星は光るのか?(月や太陽)かしこの回答はこちら

2006年05月19日

コメント(0)

-

九九学習についてをUP

加減乗除法九九指導の一こま/ 太田 幸世 /初等教育資料. (通号 56) [1955.01]上記の論文に関するコメントを書きました。こちら

2006年05月19日

コメント(0)

-

参加者募集。

Yahoo!掲示板より転載です。興味ある方は、Yahoo!掲示板の方に書いて頂けると嬉しく思います。============================================ こんばんは 企画物です。ひとまず1ヶ月ほど展開してみます。今年から中学部を展開して3年目。4年ぶりに生徒からの質問を受け付けることを復活させました。毎週1人1個。ジャンル自由。毎週、一覧を書かなくてはいけないので、その下書き原稿をブログにアップしています。1つ目の質問は生徒の質問『1日の勉強時間のめやすは?』通常はあまり長くならない程度(100字以内)にまとめます。もし『わたしなら、こうこたえる!』と意見を出したい方は、こちらにレスをつけてください。タイトルは『Re:生徒からの質問(1)』とでもして頂けると、ロムする方がチェックしやすくなるかと思います。かしこの暫定回答は↓のページにあります。http://blogs.yahoo.co.jp/kashiko0417/5102870.html

2006年05月17日

コメント(2)

-

九九について

こちらに1つ記事をかいています。

2006年05月16日

コメント(0)

-

九九の話

こちらからの転載です。昔実践したあるいは今実践している九九の教え方・覚え方など教えて頂けると嬉しいです。以下転載内容数学(算数)を教える講師にとって===== 九九学習 =====に関わる問題は思想の領域にまで入り込んでいるように見えます===== 九九 ===== の定着のできない子が存在することは、教育問題として担がれるわけです。===== 九九 =====が定着することは基礎学力の定着の1つの評価基準として大きな意味を持ってしまう。そこには大きな落とし穴があり、なぜ===== 九九 =====の定着が必要なのかの議論はとうの昔に消えうせてしまっている。いわゆる経験主義的常識といえるものです。千葉県のとある市立小学校で全校生徒の九九の定着率の調査の結果が報告されています。年に2回、11月と5月に行われ、小学3年生以上の定着率は54%程度らしい。地域差というのはあるかもしれませんが、不信然さはあまり感じないデータです。日本の学習指導において、算数の九九、国語の漢字。両者の指導法は非常に高度に洗練されていると思っています。教える人が変わっても指導法に大きな差は生まれないとかつては思っていました。しかし、最近でこの揺らぎがないと思われていた指導法に疑いの目を持っています。基本的に教科内容の削減、指導要領はミニマムスタンダードという視点には賛成の立場をとっていますが、教科内容を減らして、子供たちの定着のしやすさを優先させた授業展開は、目に見えづらい負の効果をももたらしているのだろうと思います。ただし、政策的な影響というよりは、指導する側の資質及び配慮の問題に起因するように見えてしまう。教科内容が易しくなったことで、クラス全体が理解するまでの時間は短くなったと思われます。この瞬間講師は、定着したから先に行こうと授業進行の効率化を行ってしまう。しかし、できる問題を徹底するという戦略を放棄して個々人のポテンシャルを十分に引き出す前に次の単元に進んでしまうことから、時が経って子供たちの記憶からボロボロと知識が崩れ落ちていくという現象が見えているように思われるのです。この辺りは心理学系の記憶のメカニズムを理解しておくことは重要かと思われます。詳細の話はあらためて書こうと思いますが、上記の配慮を欠落した状態の指導が継続する中で、高学年においては結果だけが評価される。中学生にもなって九九すらできないといった表現に例えられるように、その過程が省みられることは少ない。ここには九九はできて当たり前でしょといった、恣意的な絶対的な価値を持ち出す宗教のような匂いを感じ取れるのでした。つづく。

2006年05月11日

コメント(0)

-

九九の話

学習ネタはこちらにまとめていこうと思います。現在、こちらは分散させているコンテンツの覚書として使っています。報酬を頂いて人に何かを教えるということを始めたのが高2のとき。以来、ずいぶんと長くこの仕事と関わっている。そんな中やっとある種の方向性というものが見えてきました。自身が教えることにこだわることの1つは、伝える内容となる知識はあくまで手段にすぎないということ。自塾の生徒は一時期小1から大学4年生までという幅広い層がいました。最近は、宣伝をやめたこともあり、大学生などに公務員試験対策やら資格試験対策をすることはだいぶ減ってしまったが、それでもときどき依頼が来たりする。また、最近では大学のTAとして毎年前期のみ演習授業を担当させてもらっている。当然、各学年教える内容が違います。科学的な話だと同じ内容を教えているのに説明する内容が全く違うこともありえます。しかし、本質的にはたった1つのことを教えているに過ぎません。それは、いかに学び取るかの方法論です。すべて生徒達に伝えようとしていることはこれだけと言ってもよいのです。そのときに扱われる内容(知識)は、はっきり言えば道具。極論で言えばなんでもよいのです。ただ単に学ぶという時間を拘束するための口実に過ぎません。このような視点から子供たちの学習の手法を眺めているといろいろ問題点が見えてきたりします。この話の題材として九九の学習法がよい例えになります。続きは、また時間がとれたときに書きにきます。

2006年05月10日

コメント(0)

-

喜怒哀楽

Yahoo!掲示板に書いたものを転載しています。>感動する経験このキーワードから別場で書こうと思っていた内容を展開してみます。芸術というものは、美的鑑賞や世界の一面の描写とは別に政治的な意味で道具として使われる要素があります。絵画や写真。演劇や映画。音楽。これらの政治的効用のポテンシャルは個々の人々が実感するよりも大きいと思っています。政治的な要素を含みやすい教育においても同じです。これらの芸術は、感情的な部分において個々の心をフックする。いわゆるミメーシスと呼ばれるものですが、論理を徹底したコミュニケーションよりもはるかに楽に人の心を捉えてしまう。しかし、人の心を掴む道具として“わかりやすさ”というキーワードを展開すると、“わかりやすさ”を伝えることが目的となるような振る舞いをする方々が出没する。そこには、かつて温存していた重要なメッセージは欠落してしまっています。映画などでは、いい映画=人間ドラマである。これはアニメの世界でもいえる。芸術的なものの中には、“わかりやすさ”というキーワードをフックとして、心を掴んだ後にメッセージを伝えるものがたくさんある。いわゆる古典と呼ばれるものの息が長いのはこういう拝見があるからである。サブカル的なものの中で確信犯的に実行しているのが江川達也氏。すごく頭がよい方だと思います。上記の意味において、子供たちに感動を与える経験をして欲しいとは思いますが、そこには確信犯的な“しかけ”を施すのも講師の1つの仕事だと思っています。苦しい学びからの解放するときの“喜び”を渇望することで“学び”の動機づけとする。“怒り”や“悲しみ”の反省から将来への危機管理を目的とする“学び”の動機付けを行う。“学び”空間の中での“楽しみ”への逃避を動機付けとして“学び”の世界に居座る。上記の意味において感情的であることは“学び”の動機付けとして有効な資材となります。最も重要なのは、“感動する経験”を得た子供が、そこで何を得たかだと思います。一過性の感動を誘うだけの経験であれば、そこで得るものは必ずしも多くはないかもしれない。感動をするにも感動をするための前提というものがあるように思える。個々人が、自らが得をするように振舞うという自己決定の結果として、こういった前提が勝ち取れるよう自塾の環境はありたいと思います。

2006年05月09日

コメント(0)

-

公立塾

記事が出回った時点で、恐らくと思っていたが、案の定、公立塾についての話題がYahoo!でももりあがっているようです。すべてを眺めたわけではありませんが、おいおい、といいたくなるような発言が多々。無条件で公立塾批判をするつもりはありませんが、いろいろ学習するには、いい例題だなと思います。結論的に言うと、ネタ元がはっきりしていないのでなんとも言えない部分が多いのですが、ひとまず、今日の時点で使える知識とリソースを使って、少しまとめてみました。興味ある方はこちらからどうぞ。政治的背景とネタ元の原点を探るという文章を書いています。

2006年04月18日

コメント(0)

-

ES細胞(8)

クローン羊ドリーの話から。細胞には遺伝情報を含んだ【核】と呼ばれる部分がある。雄と雌の親から子へ遺伝情報が伝わるわけだが、一方の遺伝子だけが引き継がれることはありえません。わかりやすく言えば、雄と雌から半々。両方の遺伝子を含む受精卵が細胞分裂分化によって、新たな個体になるのである。ここまでは、一般的な有性生殖の話。ここで、受精卵になる前の卵子から雌の遺伝情報を持つ核をそっくり引き抜き、その代わりにコピーの元となる個体の体細胞(生殖細胞ではない)の核を移植すると、人工的な受精卵となり、分化が始まるのである。そして、元となった個体の遺伝子がコピーされるのである。こうやったできたのがクローン羊ドリーである。(韓国では、クローン牛の技術が突出しているといわれている)このことが大きな衝撃として受け止められた。何故か?一般に受精卵から分裂によって、身体の様々な細胞に分化される流れは、一方通行であり、分化された体細胞が卵割の始まる前の受精卵の状態に戻すことは不可能と考えられていた。しかし、分化された後の体細胞の核を核抜き卵子に移植すると、一端分化された流れがリセットされ、人工的な受精卵から再度分化が始まったのである。クローン羊の研究をしていたチームは元々羊のES細胞を発見を目指した研究をしていたのである。キメラマウスの流れと一緒で、よりヒトに近い羊を用いたキメラ羊を作り出すことを目指していたわけです。万能細胞である、羊ES細胞を培養することができれば、これを元にキメラ羊をつくり、羊ES細胞に由来する遺伝子を子に引き継がせる。遺伝子の中身をコントロールできれば、遺伝子組み換え技術によって、量産したいアミノ酸を作らせればよいのである。結果的に羊ES細胞に近い細胞の発見はできたが、培養法が見つからず、断念の結果としてクローン技術に走ったのである。

2006年03月18日

コメント(0)

-

ES細胞(7)

技術(ES細胞・クローン・キメラ)の関連性のお話。さて、この分野の大きな目的の1つは医薬系からのアプローチです。医者や薬理の専門家の究極の目的は、未知なる病魔に対抗するために最善の治療法の確立にある。(少なくとも、外部の立場としてそう見えます)人の身体の中で主たる働きを物質郡として、【タンパク質】があげられます。【タンパク質】は多くの【アミノ酸】から合成されている。このあたりは、中学受験範囲でも高校受験範囲でも聞かれる用語です。即効性のある薬を合成するにあたって、タンパク質は重要な役割を果たします。しかし、タンパク質とは、犬や猫・虎などを総称する【動物】にあたる言葉であり、タンパク質に属する物質として多数の種類が存在します。しかし、高分子(多数の原子が使われる物質)であるタンパク質は複雑な構造をしている上、実験的にも、狙ってつくるのは難しいわけです。すると、動物の身体が、自ら生み出すタンパク質を使うしかなくなってしまうのです。また、薬である以上、特効薬を開発すれば、コストを下げるためにも大量生産することが望まれる場合があります。すると、合成に使いたいタンパク質が十分に得られないという場面に遭遇するわけです。原料となるタンパク質が十分に得られなければ、仮に特効薬ができたとしても、非常に高価なものになってしまします。そこで出てくる発想が、遺伝子操作などにより、人工的に狙ったタンパク質を造ることのできる動物を、創り出せないかという話になるわけです。その技術の先方がキメラ動物ということになります。本来有していない機能を追加したキメラ動物を掛け合わせ、その子が、狙ったタンパク質を作る機能をもつようにする。キメラ研究の原点となる目的の1つです。前回紹介したキメラマウスの実験の成果は、万能細胞であるES細胞を使ってキメラ動物をつくる。キメラ動物を掛け合わせて、狙ったES細胞を得る。上記のような連鎖である。マウスでは成功し、それをヒツジに応用した実験から、クローンヒツジであるドリーが生まれてくるのです。

2006年03月18日

コメント(0)

-

ES細胞(6)

今回はキメラマウスの話。たぶん、たけしの万物創世記だったと思う。キメラというちょっと違和感を覚える生物を映像で見た。キメラとは、2種類の由来の異なる遺伝子をもつ細胞を1つの生物の中で共存さえた生物である。自然界では絶対に存在しない生物なのである。これは、ES細胞の発見以前から研究されていた。ここで、キメラマウスという生物の話をする。キメラとは、ギリシア神話に出てくる生物で、ライオンの頭を持ち、ヤギの胴体で、ヘビの尾を持つのが、キメラと呼ばれた生物である。女神アルテミスに仕える聖なる獣として、口から火を吹き、暗黒や旱魃などを支配する地下世界の象徴として描かれている。しかし、生物学的には「二つ以上の遺伝的に異なった細胞からなる生物個体」のことを言う。マーチン・エバンスらの研究グループがつくったマウスは、本来なら黒色マウスがもつ黒い毛と、白色マウスがもつ白い毛の二種類が“まだら”状に混在する体毛持っていたのである。表面だけでなく、内部も二種類の細胞がモザイクになっていた。一つの受精卵からの発生では、決して誕生しないマウスなのである。このキメラマウスの成功が、ES細胞のポテンシャルの高さを証明することになる。その話は次回に。(できれば、2月いっぱいで話をまとめたいと思っています。専門的な部分は少し省略して、 できるだけ、表面的なストーリで構成しようと思います。)

2006年03月18日

コメント(0)

-

ES細胞(5)

究極の胎児の細胞前回は、胎児の細胞の研究と再生医療への応用の例を取り上げて、倫理的な側面から法的規制が入るまでの流れを説明しました。今回は、前回の状況を乗り越えるために、より倫理面での抵抗が少ないと考えられるES細胞に目をつけるようになるのである。胎児の細胞は、受精卵から何回か分裂された細胞である。つまり、細胞が多少なりとも分化してしまっている。分化とは、ある特定の組織をつくるために、遺伝子の一部を機能不全になると考えてもらえるとわかりやすいかと思われる。そして、分化してしまった細胞は、決して元の機能を取り戻すことはないのである。つまり、受精卵が最も、いろいろな組織をつくり出す細胞になれる可能性が高く、分裂とともに、その自由度が低くなることを意味する。受精卵に最も近い細胞としての、ES細胞であるならば、倫理面での抵抗を解消できるのではと考えたのが、生物学的合理性を主張する立場の言い分である。ES細胞は、始原の細胞であるだけに、さまざまな細胞に化けることができる。このことが、医療的にも薬学的にも非常に貴重な研究材料として注目されるようになったのである。もちろん、大きな市場としての経済界も注目している。政治的には、微妙である。一時期、クローン技術が表に現れた時には、反対していたアメリカ前政権のクリントン時代には、最初、反対、後に支援というのが、バイオ技術への対応である。現ブッシュ政権は、ABC政策として、アンチクリントン政権を打ち立てているので、政治的には、クローン技術及び、ES細胞研究には、支援していない。しかし、これは、票集めの選挙戦略と結びついていることもあり、少々微妙な状況にあると考えられる。一方、今回の捏造問題で話題がのぼった韓国では、バイオ立国を目指し、国がES細胞研究を利用するということが行われていたようである。ここまで、国家が積極的に参加する国も少ないので、韓国は、バイオ技術において、確かに先進の立場にいるというのが、大まかな捕らえ方となっている。当初は、ES細胞を見つけ出すことが重要であり、競争が激化する契機を作ったのが、胎児細胞への倫理的抵抗とも重なるために、ES細胞研究には、未だに様々な軋轢をはらんでいるようなのである。先週のNewsweekに捏造疑惑についての特集が組まれていました。土曜に紹介したメディアとのからみ、韓国国民の捕らえ方などが紹介されている。興味深い話も載っていたのですが、こちらは、話の流れがかみ合うような機会があったときに紹介したいと思います。興味ある方は、今週号が出回る前に手に入れてみてください。

2006年03月18日

コメント(0)

-

ES細胞(4)

【再生医療】再生医療の歴史は、1920年代に始まったといわれている。糖尿病の患者の膵臓(すい臓)組織に、胎児の膵臓組織を移植を試みることに始まった。結果的には失敗に終わったのだが、1980年代にも再度復活しようという試みがあった。このときも、失敗に終わったのであるが、このときになって、中絶胎児の行方に対しての関心を高めることになってしまったのである。これが、胎児売買への禁止の法律へとつながっている。(実際には、研究試料としての供給は売買としてではなく、合法的に行われている)再生医療の革命といわれる手術が、1988年に行われた。パーキンソン病の中年男性に胎児細胞を移植し、パーキンソン病が改善されたことが報告されたのである。パーキンソン病とは、有名な物理学者のホーキングの抱えている病であり、筋肉がこわばり、運動が不自由になる病気なのである。原因として、ドーパミンの不足で、神経伝達に異常が発生するもので、胎児細胞の移植により、ドーパミンの供給を正常に戻そうとする医療であった。しかし、この成功が、新たな問題を提起することになりました。パーキンソン病である父を持つ娘が、父の精子を使い、人工授精により妊娠し、その胎児を中絶することにより、その胎児の細胞を父の治療に使おうとするような事態があった。結果としては、父親の方が拒絶したことで、実際には行われていない。また、糖尿病に苦しむ女性が、自分の病気の治療のために妊娠し、その胎児を中絶しようとした。今度は、医者の判断で実行しないことになった。さらには、1991年、白血病になったわが子の治療に必要な骨髄を得るために、新たに子供を作ろうとした。4分の1の確率でしかない、同じ骨髄を持つ子を運よく産むことができ、その子の骨髄を使って治療をするということが実際にあった。(3番目の例に限っては、胎児の命を絶つわけではないので、 他の2つのは、少しだけ意味あいは違う)このような事例が表に出てくることによって、倫理的な規制というものへの関心が高まっていったように思われ、胎児組織の治療は、表立って行われることがなくなっていったのだと思われる。

2006年03月16日

コメント(0)

-

ES細胞(3)

ES細胞についての役割だけを追いかけても、その背景となる問題点はあまり理解ができません。そこで、ES細胞の研究に関心が向く前の背景を追いかけてみようと思います。【胎児組織】再生医療という分野があります。機能を失った組織を、移植によって、再生させようという医療分野です。今年のImidasによると、世界で50兆円規模の市場が見込まれていると紹介されている。しかし、ヒトの健康を研究するのに、最も効率的な手法は、ヒトの細胞(組織)を扱うことにあるということが、様々な問題を抱えることになる。特に、胎児の細胞(組織)は、細胞分裂、細胞増殖、細胞分化において、成人の身体をつくる細胞よりはるかに大きな潜在能力を有している。以上のことから、胎児組織の研究は、医学的・経済的な側面において、需要の大きい分野となっているのである。倫理的側面を配慮してか、胎児組織の売買は、基本的には禁止されている。しかし、合法的な供給のシステムは構築されていて、実際には、法的規制は回避できる状態になっている。また、死産・流産による胎児組織だけでは、需要を満たすことができず、それら以上に、中絶胎児の組織が研究試料として、重宝されているのである。しかし、倫理的規制を求める声が上がることは容易に想定できることもあり、その胎児組織の流通システムの実態は、あまりよくわかっていない。細胞は分裂とともに【分化】される。初期の細胞では、身体をつくる様々な組織に適応できるのであるが、分化された細胞は、その役割以外の組織には適応できない。つまり、胎児細胞は、まだ分化されていない細胞が多いため、その適用範囲が広く、どんな細胞にもなれることを意味する。当初は、このような万能細胞の供給源は、胎児のみであったのである。

2006年03月16日

コメント(0)

-

ES細胞(2)

黄禹錫氏の業績として、長年、家畜のクローニングの行っていたそうです。それから、ヒト幹細胞(ES細胞)研究に進出。BSE耐性牛(クローン牛)。イヌクローンの成功。そして、ヒト幹細胞(ES細胞)抽出培養などの研究で、韓国発のノーベル賞受賞を期待された科学者であった。政治的・経済的に大きな影響力をもっていた分野だけにかつて、日本であった古代遺跡に関する論文の虚偽捏造とは、異質の背景をもった問題であるのですが、我が日本では、報道に載る情報があまりに少ないことから、その異質性は全く不透明となっていると思われるわけです。どこから話を進めるか非常に難しいところですが、今回はおおまかな流れを追うに留め、詳細となる背景は次回以降に回したいと思います。事の発端は、2005年10月19日に韓国政府が「世界幹細胞ハブ」というセンターを開設した。この組織は、病気やけがで失われた神経や筋肉などを治す再生医療への応用が期待されているヒト胚(はい)性幹細胞(ES細胞)を世界に提供する目的で開設されたものである。骨髄ドナーバンクみたいなものを思い浮かべていただければよいかと思います。このセンターの所長に黄禹錫氏が就任していた。そして、2005年11月1日より研究への参加を希望する難病患者の登録を開始していた。多数の登録患者が殺到したことから回線がパンクするほど期待されていた組織だったわけです。その後、2005年11月13日までに、共同研究者であった、米ピッツバーグ大のジェラルド・シャッテン教授が協力関係を打ち切る声明を出したのです。(理由は、クローン胚づくりに使われた女性の卵子入手過程に倫理的な問題が生じている恐れがあるということでした。(この倫理的問題とは何かは・・・この問題のキーワードとなります)黄禹錫氏が所属したソウル大が米国に開設する初のES細胞バンクに対して、協力することになっていた各研究機関、民間企業等も次々に不参加を表明することになりました。騒動のきっかけは、ソウル大のクローン胚に使われた卵子を、チーム内での立場が弱い女子学生に提供させた疑いが発覚したこと。英科学誌ネイチャーが告発し、「インフォームドコンセント」のあり方に疑問を投げかけています。2005年11月24日の時点で、黄禹錫氏が公的職務を辞任する報道がなされることになりました。さらに、起こったのが2005年6月17日付米科学誌サイエンス(電子版)に発表した研究成果の中に、事実と異なる画像が含まれていたことだった。これが、認識されたのが、2005年12月5日である。欧米のクローン専門独立機関からの確認試験の申し出がある中、2005年12月15日に論文撤回を米ピッツバーグ大教授ジェラルド・シャッテンの申し出を受ける形で黄禹錫氏は行った。ここで、さらなる疑惑が持ち上がる中、いくつかの争う結果として、2005年12月26日に、論文結果、虚偽捏造、研究員への口止め等、様々な問題が決着した。さして、世界発のES細胞発見も捏造ではないかという問題が継続して調査中になっている。ここまでが、表立った一連の大まかな流れであるが、ここに書いた内容だけでも、かなりわかりにくいでしょうが、それは、背景となっている、再生医療市場という問題をリンクさせていないからなのである。2000年5月時点で文春新書から『ES細胞』という著書を書いた大朏氏の言葉を借りれば、当時でアメリカ市場だけで3兆円規模と言われています。また、あきらめるしかなかった患者にとって1つの光と成り得る研究の顛末は、今もなお大きな問題として生きています。なぜ、ES細胞は韓国なのか?その答えのヒントは、間接的ながらブッシュ政治とも関わっている。かつて、クローン羊「ドリー」であれだけ騒いだ社会(世間)が、その大元であるES細胞研究に声高に情報を流さないのはなぜなのか?政治的な匂いがしないわけでもありません。来週から掘り下げながら学習していきたいと思っています。

2006年03月16日

コメント(0)

-

ES細胞(1)

月曜日は科学関連について書こうと思います。昨年末にマスコミを若干にぎわった、韓国の黄教授、ES細胞関連、虚偽捏造問題。果たして、一般レベルでどの程度に受け止められているのだろうか?かしこ自身、興味はあるものの、watchしていなかったテーマだけに、今年に入って、多少情報入手して経緯がわかってきたにすぎません。構造設計偽造問題と同時期のニュースであったために多少声高に報道された勘を感じなくもありません。自身の勉強のためにも少し掘り下げていってみようと思います。以下は、2005年5月に『Science』に掲載された問題となる論文のAbstractです。原論文のコピーも手に入れたので、時期を見て読んでみようと思っています。(続きは、また後ほど)Evidence of a Pluripotent Human Embryonic Stem Cell Line Derived from a Cloned BlastocystSomatic cell nuclear transfer (SCNT) technology has recently been used to generate animals with a common genetic composition. In this study, we report the derivation of a pluripotent embryonic stem (ES) cell line (SCNT-hES-1) from a cloned human blastocyst. The SCNT-hES-1cells displayed typical ES cell morphology and cell surface markers and were capable of differentiating into embryoid bodies in vitro and of forming teratomas in vivo containing cell derivatives from all three embryonic germ layers in severe combined immunodeficient mice. After continuous proliferation for more than 70 passages, SCNT-hES-1cells maintained normal karyotypes and were genetically identical to the somatic nuclear donor cells. Although we cannot completely exclude the possibility that the cells had a parthenogenetic origin, imprinting analyses support a SCNT origin of the derived human ES cells.

2006年03月16日

コメント(0)

-

ES細胞(0)

Yahoo!掲示板で書いている内容を転載したものです。まとまりがありませんが、一様話を閉じたのでこちらに残しておきます。機会があれば、内容を整理してまとめようと思っていますが、当面時間がとれないかもなので、このままになるかもしれません。塾_仮想教室_番外編

2006年03月16日

コメント(0)

-

ちょっとした 勘違いさんを見かけた。

かしこは週1ペースくらいで図書館にいきます。市の図書館はお気に入り、常駐の司書の方には名前を覚えられている。そんな図書館で嫌な風景を見た。図書館の入り口は1つ そこからまっすぐいくと書庫のフロアと階段に枝分かれしている遊び場があるこの場所は利用者全員が通らなくてはならない場所である。そこで、掃除担当の仕事した女性の方に私服2人の女性の方がなにやら クレームをつけている。聞き耳を立てたわけではないが、耳に入った内容を聞いてみると、私服2人の女性は、同様に何らかの仕事に従事していて、勤務後のようだ。どうやら、誰かにきつい言い方で怒られたらしい。それを直接なのか間接なのか、掃除の格好をした女性に声を荒げてクレームをつけているのである。どうみても、3人とも従業員。利用客の側から見ると、こんな目立つ所でと思うわけである。もし かしこの塾で、雇っている講師がこんなことやっていたら、説教である。誰のための公共の場なのかわかってないのである。そういうことを意識しないで通る人がいると急に黙ったりして、別な場所に移動しようともしない。たまたま、複写依頼をした書類を取りに言って、偉い人とやり取りがあったので、ああいうのはどうかと思いますよと、訴えた。雇い主は、お小遣いをあげているわけではない。他人の文句を言う前に、自分の態度をなおして欲しいと思うのでした。思うだけでなく、改善をするよう促しちゃいましたけれど。

2006年02月16日

コメント(0)

-

日記。

本日は、朝試験監督。お昼から移動して、昔バイトしていたチョコ屋へ遊びついでに手伝いへ。どさくさにまぎれて、紅茶のリーフで香りを出したトリュフを作ってみました。個人的な見解としては、未完だったのですが、1個しか食べないうちに、いつの間にか消えてました。夜は宮台氏と神保氏の本の発行を記念の公開講座(ネット番組の公開収録)を観て帰ってきました。いろいろ雑務をこなす合間にYahoo!にいくつか投稿。体力的にしんどいので、本日はもう1つの思想ネタは断念。ひとまず、寝ます。

2006年02月12日

コメント(0)

-

気ままに。

最近はめったに書かなくなった出稼ぎ業務。こっちで書いてみましょうか。本日、耐震設計の仕事をしました。正確には、受注前の予備解析で、万が一依頼があった場合に解析可能かどうかの返事をしなくてはいけない。地震関連のお仕事に単独で携わるのは初めてでしたが、耐震設計のキーワードが少しわかった。世の中を騒がしている変数(パラメータ)もわかった。ちなみに、かしこの耐震設計は、建築構造ではなく、地盤安定性(正確には地すべり対策の設計)です。はっきりいって、リスクを負わない組織が、すべての設計を事前チェックするのは難しいなというのが見えてきた。保険屋さんが、契約前に必死にチェックするのが確かに理にかなっているようです。頑張れとしか言いようがないけど。規制緩和と事前チェック or 事後チェックの話をYahoo!の方に書く予定。後、認知心理の話(数唱)も書くつもり。先週、無理な体勢をして痛めた肋骨付近が、未だに痛みます。憂鬱な日常がもう少し続きそうな感じです。

2006年02月07日

コメント(0)

-

Monster(5)

4つの投稿で閉じましたが、いろいろ書き方に反省があります。暇を見て、焼き直しをしながらこちらでまとめてみようと思っています。

2006年02月03日

コメント(0)

-

Monster(4)

Yahoo!で書いているものを転載しています。今回が最終回。行ってみましょう。この投稿は、浦沢直樹氏のMonsterの内容に触れています。ネタバレありですので、以下を読む方はご了承ください。再度、物語のあらすじから入ります。ある日、ヨハンとよばれる少年が銃で頭を撃たれて運ばれてきました。撃ったのは、双子の妹アンナ(ニナ)。病院で手術に携わってヨハンの命を助けたのが、テンマです。テンマは“人の命は平等ではない”という言葉に反発し、委員長に指示された、ヨハンより後から運ばれた市長の手術を拒否し、先に担当することになっていたヨハンの手術をしてしまう。後に、ヨハンは大量殺人を行っていることを知ったテンマは、ヨハンを自らの手で殺すことで、責任を果たすべき行動を起こす。テンマの行動は、善なる動機付けから正当化される方向で物語は描かれている。人物像も人々に好かれる存在であるよう描かれている。一方、ヨハンは、生まれながらの殺戮者、ヒトラーの上をいく凶暴さとして描かれている。テンマとヨハン、すべてが対極の位置として物語は進んでいくのである。このような設定が、最後のヨハンの一言“どっち?”という言葉でひっくり返ります。物語全体に“わたし”と“あなた”の入れ替え可能性というキーワードが何十にも張り巡らされています。似たような境遇の登場人物を対比させ、ちょっとしたことで、全く違う人生を描くという構造です。この物語は、テンマとヨハンとアンナ(ニナ)。誰に感情移入するかによって読後感は変わると思われます。かしこは、テンマの視点で物語を追ったので、こういった見解に達したのかもしれません。ほとんど同じような育ちの環境にあったので、全く違う人生があることを提示することで、いったい何がきっかけで“善”と“悪”・“幸”と“不幸”などのどちらに属するのかを考えさせられます。こうした小さな対比を何重にも積み重ねることで、最後の物語全体の対比を明らかにしてくれます。物語上、明確に描かれているのが“ヨハン”と“アンナ”の対比。“アンナ”は実験と称され、施設に送られ辛い日常を生活する。ある時、逃げ出すことに成功したアンナは、戻った先にいた“ヨハン”に、その記憶を伝えるのです。ヨハンは、黙って聞きその辛い記憶を、アンナの代わりに背負うことになるのです。ヨハンなりの愛情であり、アンナを守るための“善”がそこにあります。しかし、それによってヨハンの記憶には、“Monster”が巣食うという物語構成になっているのです。実は、このことが、“ヨハン”と“テンマ”が入れ替え可能なポジションにあるという、入れ替え可能性の対比が浮き彫りになるのです。全く正反対の人物像ではなく、全く同じタイプの人物像として描くことで、物語は収束に向かいます。こういった背景を明確に物語っているのが、“どっち?”という言葉にあります。最初、実験と称して、アンナを連れて行く場面で、双子の母親は、ヨハンを手渡そうとした。しかし、直前に“やっぱりこっち”という形で、アンナを手渡す。このシーンを回帰して、ヨハンは、母親がどうしてこのような行動をとったのかを、“どっち?”という言葉で、テンマに投げかけたのである。ちなみにその場面では、双子のヨハンとアンナはともに女の子の格好をさせられていて、一卵性の双子のように見分けがつかなかったのである。ヨハンを守るために、直前に変えたのか?それとも、単に間違えてしまったのか?ヨハンはそれをテンマに問うたのである。“善”と“悪”は対極ではなく、紙一重で入れ替え可能な場所に位置するものだということを物語っているのでしょう。次回は、別な物語。もっと旬なネタから入っていくつもりです。

2006年02月03日

コメント(0)

-

Monster(3)

Yahoo!で書いているものを転載しています。浦沢氏の作品の【Monster】を書いています。ネタバレ有りですので、読み下す方はご了承願います。このネタは今週までと思っていましたが、書きたいことが1つ増えたので、その話を書くことにします。アイデンティティの話。第4巻にウォルフ将軍とテンマの遭遇シーンがあります。ウォルフ将軍とは、Monsterと形容されるヨハンの才能を最初に見出した人物という設定である。しかし、想像していた以上に怖い存在とわかり、ウォルフ将軍は、ヨハンに恐怖し、テンマにヨハンを殺すことを依頼する。そのときのエピソードが少し興味深い。ウォルフ将軍が何を恐れていたかと言うと、自分自身を知る人物を次々にヨハンに殺されるということである。自身がウォルフであることを自分以外に知らないという恐怖を味わっている。“個人”が“個人”たる条件は?この問いが、このエピソードにはある。ウォルフ将軍のことをウォルフ将軍と認知できる人が次々に消えていくのである。自身の存在とは何か?を考えさせられる。ここで、少し話を飛躍させます。かしこは、今年に入って、NHKのトップランナーという番組を毎週録画して観ています。以前から好きな番組でしたが、教え子に貸し出しできるように録画しています。今年に入って、二人目のゲスト澤田知子氏の話を思い浮かべます。セルフポートレイトという分野で活躍される写真家です。代表作としての写真集『ID400』があります。一人の人間が、400人を演じ、駐車場脇の証明写真機で撮った写真を配列したのが、先に紹介した写真集である。彼女の話はとても興味深いです。外見は、いくらでも変われる。『ID400』に映し出される400人を観た人は、たった一人の人間が演じていることがわからない。中には、その一人ひとりの性格診断まで始める人が現れる。しかし、中身はたった一人である。1つのパーソナリティなのに、観る人は、400人のパーソナリティの意味づけをする。アイデンティティとは何か?非常に面白い問いである。先の将軍の話も同じである。“個人”が“個人”であり続けることが本当に可能なのか?そう問いかけるエピソードである。決して、物語中に答えはない。物語全般に渡って、連なる構図。“わたし”とは何か?“わたし”と“あなた”の入れ替え可能性はどこまで許容できるか?一貫した構図があるだけに非常にシンプルで重みがある。今、新たにコミックを読み直し、DVDを半額dayに借りて観ています。何か新しい気づきがあれば、もう少し続けます。なければ最後。(今一つ、ロム者との距離感がつかめない投稿なので、話の落としどころで少し迷っています)最近書いている内容の関連図書を↓以下に紹介しています。興味ある方はどうぞ。http://myshop.7andy.jp/md_fair/education/ouhou

2006年02月03日

コメント(0)

-

Monster(2)

Yahoo!で書いているものを転載しています。ネタばれアリの投稿です。以下に目を通そうと思ってくれる方がいましたら、この点をご了承ください。今回は、第2巻 第8章まるまる1つの逸話になっている“老兵と少女”というタイトルの物語です。全編に渡って、善と悪の対比の構造で物語が展開しているのですが、この章だけ、どこか独立した話になっている感じです。名外科医のテンマがヨハンという少年の命を救った後、ヨハンは、育ててくれた老夫婦を次々に殺すということを繰り返す。それを知ったテンマは、ヨハンを見つけ出し、殺すことで、テンマ自身がした責任を果たそうとしていた。そこで、テンマはある老兵に銃の扱い方を習いに行くのである。そこには、老兵が昔、目の前で母親を銃殺したという女の子といた。老兵は、連れてかえって、一緒に暮らしていたのである。老兵自身、少女は一生自分を憎むだろうといっている。しかし、物語はテンマのもってうまれた資質なるもので、テンマがヨハンを探しに去った後、少女は老兵の前で初めて笑ったのある。このエピソードは全編に渡る大きな構図の対極にある物語になっている。期待 願望 平和 それを示すことで、最後のシーンの違和感を際立たせている。江川達也氏の漫画の妄想批判にも似た構成に、すごいと思わせるのでした。ここで、同じように目の前で養父母を殺されたとされるニナ(アンナ)(実際には、ニナがヨハンを撃ち殺そうとして、ヨハンがテンマの手術を受けた)が物語の展開の後、幸せになるハッピーエンドを予期させる。しかし、実際にはそれは必ずしも叶わないのだという、最後のシーンの物語の落とし方に対して、読み手はいろいろ憶測して、感動を覚えるのである。ただ、沸き起こる感動は、読み手が誰に感情移入するかによって、かなり違うのではないかと思われます。かしこは、テンマの視点で物語を読み通しましたが、この視点での最後の結末は、善と悪の入れ替え可能性における不安感で終わる。もしあの時あんなことが起こらなかったらという反実仮想が、テンマにとっては、あのとき、ヨハンの命を助けなかったらという反実仮想が無効化するのである。その辺の話は次回に回し、Monsterについての話は終えたいと思います。

2006年02月03日

コメント(0)

-

Monster(1)

Yahoo!で書いているものを転載しています>浦沢氏の代表作とも言えるでしょう。実在した事件をもとに、実在する人物を取材した内容を物語と起こした作品です。↓以下日テレのサイトで、番組紹介としての【あらすじ】が参照できます。http://www.ntv.co.jp/monster/主人公は双子の兄妹ヨハンとアンナ(ニナ)そして、それに関わる日本人医師テンマの物語である。ある日、頭に銃弾を受けた10歳の少年がテンマのいる病院に運ばれてきた。市長の執刀を指示されたテンマだが、医者の本分について想いをめぐらせた結果、先に到着していたヨハンという少年の手術をすることになる。これは、コミック1巻、アニメ1話に収録されている。実は、この手術を前にこの物語の1つのキーワードが投げかけられている。当時、婚約者であった、医院長の娘エヴァとの会話で、エヴァはテンマに『人の命は平等ではないんだもの』という。(コミック1巻pp.27)これは、この物語のキーワードとなり、1つの構図を作っている。この言葉にあがなう形で、テンマの行動が展開していく。このことへの回答の1つとして、後にヨハンをテンマが銃で打ち抜く直前に、ヨハンは、テンマにこう答えている。『でも、もう気づいたでしょ? 誰にも平等なのは・・・死だけだ』(コミック18巻pp.154)ヨハンという少年は、テンマが手術で命を助けた後、残虐な殺人を繰り返し、再びテンマの前に姿を現すことになる。それを知った、テンマは、自らの責任を感じ、ヨハンを葬る旅に出るのである。これが、物語全体としてのわかりやすい形でのストーリーである。もう1つ、大きな構図が、この物語にはある。瀕死の少年を助けた少年が“絶対悪”の存在だという設定。このキーワードも早い時期に出されていた。10歳で手術を受けたヨハンは妹のアンナ(ニナ)を連れて、病院を逃げ出すのである。その後、ヨハンとアンナ(ニナ)は別々な生活を続ける。そして、アンナ(ニナ)は、幼少の頃の記憶を一切失っていた。20歳のアンナ(ニナ)の誕生日にヨハンは迎えにいくことになっていた。そして、ヨハンと知らずにヨハンを見かけたアンナ(ニナ)は、心理カウンセラーであるガイテルという人物にその男についてこういうのである。『すごく・・・懐かしいような・・・“絶対悪”』と。(コミック2巻pp.69-70)これは、物語全体の大きな構図となっている。そして、その構図に対する解釈は、物語中では、言葉ではあまり語られていない。語られていないがゆえに、最後のヨハンのテンマに投げた言葉に意味が含有される。ヨハンの『どっち?・・・』という言葉に。(コミック18巻pp.252)実際にあった事件をモチーフにしているために、浦沢氏が意図したかはわからないが、同じく瀕死の少年を助けて、最初から“絶対善”として振舞う“アトム”産み出した手塚治氏との比較が面白い。『どっち?・・・』という言葉に含有される意味とは?そんな話を次週続けてみたいと思います。こういう視点で、最近描いている、“PLUTO”を読んでもらえると面白いか思います。かしこは未読。

2006年02月03日

コメント(0)

-

時間

とにかく、忙しいです。正確には、精神的に忙しいのです。今週までにあげないといけないものがいくつも溜まっています。自塾の仕事であれば、睡眠時間減らして えぃ! って感じですみますが、時間を拘束され、与えられた時間の中で結果を出さないといけない仕事を溜めてしまうと、なかなかしんどいです。こんなことを書くぐらいなら、そちらの仕事をした方が効率的なのですが、若干、現実逃避をしてみたいのだろうと自己分析。他人に拘束された仕事というのは、ある程度の長期スパンでの〆切りのものでない限り、突発的であり、前倒しがきかない仕事が多い。特に、公的機関の予算と関係の深い仕事は、年度末に仕事が集中して入ってくる可能性がある。まぁ、仕事がないよりは、ずっとよいので文句は言えないのであるが、時間の総てを自分で管理できないのは、少しばかりストレスが溜まります。自塾の仕事であれば、必要な書類関係は春の分までつくりあげている。必要になったとき、少し調整するだけで完成である。冬季講習中は、外部の仕事は休業にする。自塾に専念できるわけである。冬期講習中に、夏季までに必要なものをそろえてしまおう。

2005年12月21日

コメント(0)

-

兆し?

ここ2ヶ月、悪戦苦闘の日々でした。何の話かというと、出稼ぎ業務(土木系)の解析。材料力学に入るのかな?3軸試験というのがありまして、どれくらいの圧力で、材料が壊れるかを調べるもの。実験系としては、基本中の基本。これを、コンピュータを使ったシュミレーションさせようとする解析をこの2ヶ月やっていたわけです。ここまで、苦戦するとはおもわなかったのですが、報告書提出〆前にやっと兆し(というか、後は計算をさせるだけで、計算時間とデータの整理と報告書の作成だけが残っています)さすがに、これはやばいと思って、自塾の業務を全部夜中にまわしていたので、ちゃんと眠れる日が、やっときたような・・・。今週末で、何とかきりあげて、次の業務に移らねば・・・。年末年始に自塾に専念できなくなる。さぁ、もう少し頑張ろうと、更新してみました。

2005年12月07日

コメント(0)

-

現在。

無性に勉強したいことがあります。思いつきで書き始めると途中で頓挫するので、こっそり、別の場に情報を整理して、見栄えを整えようと思っています。資料集めに散在することになるかも。きっかけは宮台氏と北田氏の限界の思考という本を読んでいた中から探し当てたもの。とりあえず、本が5冊届いたので、今から少し読みます。意味不明日記だ。

2005年11月30日

コメント(0)

-

雑記

今週は、あっちとこっちで拘束がいっぱい。あまり更新できませんが、何とか時間を見つけたいところ。

2005年11月28日

コメント(0)

-

雑記

最近、マニュアル化された生活を営んでいるようなそんな感覚を覚えます。嫌な傾向ですね。忙しくなると、それを回避するために、いろいろなことを習慣化しようとします。だから、毎日同じリズムでやっているほうが確かに楽なわけなんですね。でも、もともと移り気な性格のかしこは、そんな中であれがやりたい、これもやりたいと思ってしまう。そうすると、ストレス的なものが堆積していくのが実感できるようになり、やばいと思うわけです。自分で、そういう精神状態はあまりよろしくないと経験的に知っているので、応急処置として、何か始めてしまいます。場合によっては、1日24時間体制では生活できないような状態にしてしまう。すると、今までつくりあげたリズムを一回壊し、再構成しようとします。無駄は廃し、1日24時間で収まるような新たなリズムを作る。時間を管理する側にまわれるか、時間に管理される側にまわるか。紙一重であるように思います。後者に位置しないようにと思う今日この頃でした。

2005年11月23日

コメント(0)

-

雑記

一瞬睡魔に襲われました。明日は、外を出歩く時間は恐らくないので、出稼ぎ業務のお仕事をお持ち帰りした。何もしないで出社すると、すごいことになりそうなので、ワインでも飲みながら今から復帰します。理科ブログの方には、気絶しなければ書きにいきます。レッツゴー

2005年11月22日

コメント(0)

-

雑記。

ふー なんとか1つメルマガの発行が終わりました。後2つ書きます。呼吸の話とホムンクルスの話。がんばろう。

2005年11月21日

コメント(0)

-

雑記

本日のメルマガは夜ぎりぎり発行です。付録の解答が間に合わないかもしれません。毎度で申し訳ありませんが、火曜までに再送いたします。本編は確実にお届けできます。本日、後4時間ぐらい授業します。

2005年11月20日

コメント(0)

-

学ばないモード

こんばんは、最近何も学んでいない。これが かしこにはちょっとストレス。基本的に週に小説2冊、教養系の新書2冊ぐらは読みながら勉強しているんですけれど、いろいろと雑務が終わらず、全く手がつけられない。(ちょっとした記事ぐらいは読めますけれど・・・)毎日のように本屋に通うほど 本を散策するのも好き。でもかれこれ1週間本屋から遠ざかっている。うーってうなりたい気分です。ネットで買うことも多いですが、未知の良書に出会える可能性が少ないのが難点。長い風呂にも入ったので、疲れが表に出てきて、少し心地よい。たぶん、明日にはだいぶ抜けるでしょう。土日もいろいろ拘束入ってしまっていますので、来週はクリエイティブな活動ができる環境を作ろう。

2005年11月18日

コメント(0)

-

雑務に追われて

どっぴんしゃんって感じでちょっと忙しい。明日は少しゆっくり できるかな?中身なしの雑記。

2005年11月18日

コメント(0)

-

雑記

なぜか知らないですが、最近中3・高校生の申し込みが多い。なんか塾の先生らしい生活が続いています。

2005年11月16日

コメント(0)

-

自塾用のHPに・・・

定期テスト対策用の教材をアップしようと思っています。ホワイトボードに一生懸命書いてデジカメでとって、さて、アップロードしようと思ったら、USBケーブルがないでやんの ><久しぶりに使ったからなぁでも、CM見ていたら、どうやらPSPというゲーム機と同じ規格のように見えました。明日探してこよう!。ということで 徹夜でもしようと思いましたが、本日は寝ようかな?コーヒー飲んじゃったから 眠れないかもしれないけれど・・・。もう1つだけ書いておこう。

2005年11月14日

コメント(0)

-

ブラシーボ効果

内部生用に書いたもの。============================================================ 薬の話をするね。 風邪をひいたときに、これは、よく効く薬で、すぐ治るよと言われて、 効き目があるはずもない偽の薬を渡されて飲んだときを考えてね。 どうだろう?風邪は治るかな? 実際に、新しい薬が開発されると、こういった偽の薬と比較することが行われていて、 偽の薬でも風邪が治ってしまう人が一部出てくるんだ。 偽の薬でも、効果が出ちゃう現象をブラシーボ効果って言うんだ。 これは、何を意味しているんだろ?勉強の話に変えてみようか。 心理学の分野ではよく知られているんだけど、気の持ちようで結果はいくらでも変わるということなんだ。 良い方向に変わることもあるし、悪い方向に変わることもある。 いいかな?自分の周りで起こることはね。みんな自分の思い描いた世界なんだ。 できないと思って行動していれば、やっぱりできない。 できると思って行動していれば、やっぱりできる。 ただ、結果に残るまで続けないとダメだよ。途中であきらめたら、結果につながらない。 多くの人がね。持続することは辛くなるから、途中であきらめてしまうんだ。 でもね、その辛い時期を乗り越えた人は、ちゃんと結果を出しているんだよ。 さらに、結果を自信に変えて頑張っている。 どうせだったら、自信をもって何事にも取り組みたいと思わないかな? もしかして、そんなことできないって思った?もしそうならば、やっぱりできないよ。 いい?自分はできると思うことが大切なんだ。とりあえず、自信につながるまで続けてみよう。 学習は、みんなが思っている程難しくないからね。

2005年11月14日

コメント(3)

-

数当てゲーム Step2 ver.2 展開中。

数当てゲーム(Step2 ver.2)をYahoo!掲示板上で展開中。以下のリンク先でやってますので、興味ある方いましたら遊びに来てください。案内となる説明ゲームのスタートなる投稿

2005年11月12日

コメント(0)

-

固定観念

人の価値観というものは偏っている。ホントの意味での自由の発想というものはできないのである。ここが立脚点です。雇われ塾講師から土木コンサルへの派遣業に移行したとき仕事に対する認識の甘さを痛感しました。塾の仕事とは楽をしようと思えばいくらでも楽ができ苦労しようと思えばいくらでも苦労できる。そんな仕事だと思った。それ以前から価値観の狭い組織だなと他人の様子を評価しながら思っていました。しかし、そんなことを考えていること自体かしこ自身が偏っているわけです。それを自覚することから始めることは大事である。塾ってこんなもんでしょ?みたいな発言をあらゆるところで耳にしてきましたがかしこはこういう言い回しが嫌いです。自分で自分の能力にリミッターをつけている感じ。そんなことを言っているからこんなもんでしょっていう仕事しかできないのである。年配の方だけでなく、講師暦1年目の経験の人でさえ、伝統なるものを引き継いでいたりするわけです(学ぶ側からの観察によって)経験の浅い新米講師から経験が邪魔する仕事なのかもしれません。少しばかり慣れすぎた仕事に対して、自省的な日記でした。

2005年11月11日

コメント(0)

-

雑記

似非web creatorの力を発揮しようと悪戦苦闘しながら日記に書こうと思っていたことがあったのですが・・・忘れました。きっと たいしたことではなかったのでしょう。今日は寝よう。

2005年11月09日

コメント(1)

-

雑記

今 自分の時間で2つのことをやっています。1つは 自塾のHPの立ち上げ(必要に迫られた)。もう1つは 地学の勉強。今の所仕事としての機能は果たしてないので仕事としての拘束時間外に実行している(そもそも経営者に拘束時間外というものはないので 稼ぎを生み出していない時間を使っていると言った方がよいかもしれない)まぁ 投資です。地学の勉強と言っても、自分のためだけでなくプリントにして使えるようにするし、よければメルマガにしてしまう。最近1日25時間のサイクルで動いていて毎日寝る時間遅くなってました。先日徹夜して、サイクルを戻したので快適な1日です。外も晴れてるし。さて、やっかいな解析の方を片付けることにします。

2005年11月09日

コメント(0)

-

徹夜

久しぶりに貫徹です。というか 日月と10時間睡眠とっているんですね。自塾のHPでも作ろうとチマチマといじっていたらいいや 朝までやってよっと思って 今も起きています。ひとまず型だけでコンテンツはまだ何もなし(アイデアだけある)。さて 1時間ほど地学にチャレンジ。勉強でもしよう。土木関係の3軸圧縮試験の数値解析シュミレーションがちょっとうまくいっていません。早々に解決しないと大変になるので、何とかしたいところ。ひとまず頑張っていきましょう。。

2005年11月08日

コメント(0)

-

徹夜

久しぶりに貫徹です。というか 日月と10時間睡眠とっているんですね。自塾のHPでも作ろうとチマチマといじっていたらいいや 朝までやってよっと思って 今も起きています。ひとまず型だけでコンテンツはまだ何もなし(アイデアだけある)。さて 1時間ほど地学にチャレンジ。勉強でもしよう。土木関係の3軸圧縮試験の数値解析シュミレーションがちょっとうまくいっていなません。早々に解決しないと大変になるので、何とかしたいところ。ひとまず頑張っていきましょう。。

2005年11月08日

コメント(0)

全502件 (502件中 1-50件目)