全329件 (329件中 1-50件目)

-

言葉の力

毎週配信しているメルマガです。今日は嬉しい反応がありましたので掲載します言葉の力皆さんおはようございます。ゴールデンウィークもあっという間に過ぎてしまいました。この間、世界中が新型インフルエンザに振り回されていましたが、正しい知識と情報が伝わっておらず、パニックになっていた感もありました。風評って怖いですね、、、アメリカやメキシコに友人がいるというだけで病院で風邪の診療も受けられないのですから。言葉はその使い方で多くの人を幸せにも不幸にもできるということでしょうか・・・GW中とあるラジオ局で5月5日を「東京から交通事故をなくそう」を合言葉にキャンペーンが行なわれていました。そこで行なわれていたのは「誰かに拍手を贈ろう(Tokyo Applause)」というもの・・・そのココロは、運転中にイライラしたり、他人の運転にケチをつけたりせずに、逆に感謝しよう、、そしてそんな考えを持った自分を褒めてあげようという試みでした。ラジオCMでは運転中のドライバーにあらゆるテストがなされます。「このヤロー!トロトロ走りやがって!どけ!」これを相手を褒める言い方に変えなさい⇒「法定速度を守ってくれてありがとう。おかげで私もゆったりとした気持ちで運転できるよ。」これってどこかで聞いたことあるなぁと思ったんですが・・・そう、「アサーティブネス」って知っていますか?相手を尊重して上手に自分の気持ち・感情を伝える方法、、、よくビジネスマナーやコミュニケーションスキルのトレーニングで扱われますので、皆さんも一度は受けたことあるのではないですか?ネガティブな言い方して伝えれば、その感情もろとも相手に伝わります。そしてそれを受けた相手もどこかで同じ感情を誰かに伝えるようになるそうです。「負の連鎖」ですね・・・これを止めるにはアサーティブネスを意識したコミュニケーションが必要です。先日、同僚Aさんからこんな話を聞いて心が温かくなりました。ある日、みんなが出かけてしまったオフィスでひとり留守番していると、若い男性がオフィスを訪ねて来ました。どうやら新入社員のようでして、会社の研修で「100人のお客さまと名刺交換するまで帰ってくるな!」と言われて、当てもなく飛び込みで企業のオフィスを回っているとのこと。明らかに彼の顔には疲れの色が出ていて、「100人ですよ・・もうたいへんなんです・・・」なんて弱音もこぼしていました。すると出迎えたAさんは新入社員クンにこう言ったそうです。「100人も名刺交換できるなんてすごいね!100人の人から話が聞けるなんて、、たくさんの情報をもらったり、成功の秘訣なんかも教えてもらえるし、、すごいなぁ!」ワクワクした表情でそう言われると、新入社員クンもちょっとホッとした表情になって「ありがとうございました」と帰っていったそうです。これも皆さん覚えていますよね?「プラス受診」福島正伸先生の研修で何度となく出てきた言葉です。起こっていることを「たいへんだ」というのと「ワクワクするなぁ」というのでは、受け取り方はまったく違います。言葉とは不思議なもので、ポジティブな言葉を使うことで自分だけではなく、周囲もプラスに変える効果があるのです。私はここ3年ほど心がけていますが、自分が発した言葉の中でネガティブなものがあったときに後から言い直すことにしています。「これをやるからダメなんだ」⇒「こうするともっと良くなると思います」「厳しい状況ですね」⇒「チャレンジングな状況ですね」「終わってますね」⇒「ここからですね」人間っていつも元気ではありませんし、弱気なときはつい愚痴っぽくなってしまいます。私はそれでもいいと思います。マイナスであろうと感情は受け止めるべきで、大切なことはそれを引きずることなく徐々に前向きになるようにしてあげることです。言葉を言い換えると少し前向きになれますし、何より自分自身が気持ちいいです(癒し?)ぜひ試してみてください。以前、私の友人の大学生が行なった実験があります。2つのペットボトルにご飯を入れて、片方は毎日「ありがとう」、もう一方には毎日「ばかやろう」と言葉をかけ続けました。1ヵ月後、、、「ありがとう」のご飯は真っ白いままでしが、「ばかやろう」のご飯は、、えもいわれぬ色と匂いが・・・(苦笑)ちょっと信じられなかったのですが、この実験はネットでも公開されています(最初は小学生が行なったもののようです)「水は答えを知っている」(江本勝著)にもたくさんの驚きの事実が書かれています(世界でベストセラーにもなっています)言霊(ことだま)といいますが、人が発する言葉には何か見えない力が隠されているのですね。言葉は凶器にも癒しにもなります。私はどうせ使うなら癒しに使いたい・・・前向きな言葉を他人にも、自分にもかけてあげましょう。きっと自分にも相手にもポジティブな変化起きるはずです。もちろん、「ビジネスの武器として使って相手を打ちのめすのが醍醐味だ!」という人や「キツイ言葉を投げかけられると嬉しくなる!(笑)」という人もいるでしょうけど、、ね。朝一で配信したメルマガに対して、夕方こんなメールが届きましたいつも有難うございます。マイナスであろうと感情は受け止めるべきで、大切なことはそれを引きずることなく徐々に前向きになるようにしてあげることです。このメッセージのおかげで今日だけでも2回、助かりました。

2009.05.11

-

プロジェクトチームとは

大変ご無沙汰しています。しばらくこちらへの書き込みはしてませんでしたが、社内で書いているメルマガをこちらで公開してゆこうと思っています。まずは私が現在所属しているチームについて書いたものをご紹介しましょう!私の所属している部署は「アライアンス」と言います。先日まで違う名前で呼ばれていたところです。過去もこのグループはプロジェクトチームでして、アセットマネジメントやリアルエステートを加えた組織横断的なチームでした。プロジェクトチームは他の組織と何が違うのでしょうか?支店のような組織内に一般的に存在するチームを「常設チーム」と言います。常設チームは、日々の経営活動を目的とするもので活動期限は無期であり、チーム内の役割やプロセスはある程度決まっていることが多いです。一方、プロジェクトチームはある目的に基づいて結成されるチームであり、ある期間での目標達成を要求されますし、役割やプロセスもゼロから創り上げる必要があります。またクロスファンクションチーム(他部署からの出向扱い)であることが多いのも特徴です。私は過去に他のプロジェクトチームに所属していたことがありましたが、チームメンバーが部課長クラスであり、チームリーダーが直属上司でないこともあってチームとしての結束力を高めることが難しかったことを覚えています。このアライアンスチームも組織横断的な大きな組織です。数えてみましたら、支店長経験者が「7名」もいました(笑)多くのマネージャーが集まったチームがどのように動くのか?そしてこうした組織がどういう環境下で機能するのか?先に述べましたように、私は過去プロジェクトチームでサブリーダーを務めたことがあったのですが、その時に学んだことは3つ・・・「ひとりで抱え込まないこと」「個々の能力を信じて任せること」「ゴールを明確に示すこと」私は当初、自分よりポジションの高い(当然、能力も高い)面々に指示を出せないでいました。ミーティングで個々がやることは確認していましたし、それぞれが本来の仕事で忙しいことは分かっていましたが、一向に成果があがってこない・・・何とかしなくてはと思っても、フォローをするにも言いにくい・・・そうこうしているうちにプロジェクトマネージャーから仕事の遅れを指摘されました。そのときの私はすべての仕事を抱え込んでいました・・・しかし、とても手が足りない。結局、意を決してメンバーにメールを打ちました「このままじゃプロジェクトは上手くいかない!皆さんの力が必要です。助けてください。」翌朝、メンバーからメールや電話が入っていました。「もっと早く言ってくれたらよかったのに・・・みんなそんなに心配していないよ。すぐに追いつくから!」それからの作業スピードは速かった・・・私はメンバーの能力を信じてなかったのですね。もっと早く危機感を伝えて、ゴールを示すべきだったのです。ジョン・P・・コッター(John P. Cotter)は、大規模な変革を推進するとき際に重要な8つのプロセスを提唱しています。1. 危機意識を高める2. 変革推進のための連帯チームを築く3. ビジョンと戦略を生み出す4. 変革のためのビジョンを周知徹底する5. 従業員の自発を促す6. 短期的成果を実現する7. 成果を活かして、さらなる変革を推進する8. 新しい方法を企業文化に定着させる今、私たちの組織もトップマネジメントが替わり、厳しい環境下を乗り越える「強い組織」と「革新的な戦略」を実行しようとしています。上記のプロセスで言えば、3から4にいるというところでしょうか?次に訪れるのは「5」皆さんの自発的なアクションが求められる時です。ぜひ皆さんの積極的な参加でもっと会社をよくしましょう!*********************************結構青臭いこと言ってますよね(笑)

2009.04.07

-

300人をひとつにする

昨日は全国の営業マンが集まるフォーラムその中で約300人を前にファシリテーターをする機会を与えられました緊張・・・でもウォーミングアップのつもりでやったゲームが、意外にみんなの心を解きほぐしたようで、多様な価値観をもつ多くの人間をひとつにするのは簡単ではないただ、きっかけはありました・・・そう、ゲームをして気がついたのです「ビジョン」を示して、それを自分の「仕事と結びつけて(意義を与える)」、納得した上で「考えてもらう」このプロセスで組織は動くんだなぁ、と私自身いい経験をさせてもらいましたこれで流れが変わってくれればさらに嬉しいのですが・・

2008.12.09

-

支店長最後の日

お久しぶりです!こっちはお休みしていた(ミクシィ中心に書いてました)のですが、意外に・・というか自分の部下が読んでいたらしく(苦笑)・・・とにかく支店長最後については書かねばならんと思い、特別版でお送りします。昨晩はやられました・・・ 泣いてばかりでした 支店長最後の日 朝出社すると、私が一番最初に転出させた部下が来ている・・・ 「サプライズゲストです」 支店自体も合併するため、支店も今日が「最後の日」 みんな惜しんで集まっているんだ・・・ 慌しく荷造りをして、支店長室を片付けて空にした 夜は送別会&解散会 会場に行くと会社を辞めて留学していた部下が来ている 本社に転出させた連中もやってきた みんなこの支店が大好きなんだなぁ 支店の重大ニュースを投票して発表したり、私に関するクイズ大会をしたり・・・楽しく過ぎる時間私の支店長の時間もあとわずか 「皆さんからプレゼントがあります」 色紙じゃない みんなが書いた手紙・・・カード 聞けば私が毎年部下の家族にクリスマスカードを書いている「お返し」をしようと企画したらしい 中には奥さんや子供からの手紙や絵が添えられている さらに大きなアルバムが・・・ 「伊東和弘945日の軌跡」と題した冊子の中には、写真や社内報の切り抜き、達成してきた業績、私が作ったプレゼン、、最後に「Thanks」と題したメッセージカード 涙で「何にも言えねぇ」状態でした 最後にひとりひとりの思い出を話すとスタッフからも涙が、、 「後で自分のキャリアを振り返るとき絶対忘れられないチームでしょう」 最後24時を越えて「解散!」の掛け声のもと胴上げされた なんて幸せな男だろう なんて素晴らしい仲間だろう 帰ってみんなの手紙をひとつひとつ読む・・・ 最高の賛辞が書かれている 部下の奥さんから「本当に大切にしてもらっていることが分かり安心して仕事に送り出せました」というメッセージ 「一緒に過ごした期間は奇跡の時間だった」 「バラバラだったチームがひとつになった」 「プレイングマネージャーとしてナンバーワン支店長でした」 「関心を持ってもらっているという心強さがあった」 「常にゴールを意識して、そのために何ができるか考えることを学んだ」 「あなたは人を育てる星の下に生まれている」 寝るまで涙が溢れてしょうがなかった 人事的には今日から肩書きは「企画戦略部副部長」 何をするか・・?これからですが、こんな素晴らしい仲間に送り出されたのだから、恥ずかしい仕事はできない ありがとう 私は皆さんに育ててもらいました もっともっと成長して恩返ししますよ

2008.11.01

-

社内のコミュニケーションに効くクスリ

先日、本社に呼ばれたので「なんだろう」と思ったら 社内外のコミュニケーションに関するヒアリングとやらでした PR会社のプラップ という外部の会社がファシリテーターに入って、支店長が3人、別室にセールスが3人呼ばれてのインタビュー 「外部の人にあなたの会社をどう説明しますか?」 「あなたの会社の強みはなんですか?」 なんていう基本的な質問から、 これまで行ってきた施策をお客さまである代理店に伝えた時、 「誤解はなかったか?」「何か障害はなかったか?」 といった突っ込んだ質問まで・・・ このPR会社は特に「不祥事」への対応力を専門にコンサルしているようで、私たちが大きなプロジェクトを動かす際に、社内外へどうコミュニケーションをとっていったら良いか?を今ある問題点から洗い出そうと本社のプロジェクトは考えているようです 話を聞いていて、支店長同士でもかなり認識が異なっていたり、コミュニケーション能力が疑わしかったり・・・ (苦笑)私が強く主張したのは、 「マネージャー(支店長含む)のファシリテーション能力向上」 「マスコミ利用を含めたプロデュースの必要性」 やはり、リーダー達が会社の方向性を上手に現場へ浸透させるためには、コミュニケーション能力、そしてファシリテーション能力が必要 そして、やっていることに自信が持てるような演出が必要だと・・ ちょうど先週のテキーラズで「戦略的に魅せる」というテーマで話したばかりだったので、タイムリーでした 夢のある会社には小手先のコミュニケーションは要らない みんなが夢を持ち、夢を語っていれば、自然と同じ方向を向いているものです

2008.04.17

-

願望を実現するための行動

夢しか実現しない言わずと知れた福島正伸先生の名言(福島先生は今年うちの会社のトレーニング講師になったそうで・・)人生に目標やゴールがないと行動にもメリハリがないですよね?私も漠然ながら人生にテーマを設けたり、チームにビジョンを示したりしています結果として「なりたい」「実現させたい」こと近づいています不思議なことですが、根拠はあるようです昨日はDCT勉強会という異業種交流会へ参加してきたのですが、テーマが「願望実現的 実践行動~夢をカタチに」と、いうもの研修会社を経営している下田令雄成氏がリードしてのワークショップでしたが、非常に腑に落ちた内容でしたワークの中で「今週一週間を振り返って、願望実現的行動がどれくらいあったか?」を分析するものがあったのですが、意外に自分で今年から始めていることが功を奏していることが分かりました例えば、「手帳にスケジュールを先に書く」「目標を書き出して目に付くところに置く」「移動時間に本を読む」「無駄な人間関係は避ける(やりたいことに集中する)」これらを意識していると、不思議と日々(当然寝ている時間や食べている時間は抜きで、笑)願望実現的な行動が中心になっているんですね加えて、「インプット(知識吸収・思考)」と「アウトプット(行動)」のバランスも大切だということです下田氏曰く、20対80くらいが良いとのことそうか・・・私は仕事上、行動の方が多くならざるを得ない環境にあるにも関わらず、40対60くらいでしたもっと動かないとダメなんですね・・特に個人の願望実現に向かっては「二兎を追う者一兎をも得ず」と言いますが、集中と工夫で「十兎を追って三兎を得られればいいじゃない」という話にうなずいてしまいました(この内容は以下の書籍に書かれているようです)加速成功皆さんも日曜日の昼下がり、お花見でもしながら今週の行動を振り返ってみてはいかがですか?

2008.03.30

-

会社の非合理なゲーム・・・人事評価

今年就職する学生に薦められて読んでいる本がこれはじめての課長の教科書これは日本の典型的な中間管理職である「課長」に焦点を当て、その重要性と課長になるために必要なスキルや直面する問題について書かれていますその中に「課長が巻き込まれる非合理なゲーム」として、人事評価がありました・・・著者の酒井穣さんは、完全に公平で客観的な評価などありえないし、部下は基準のはっきりしない通信簿をポイっと渡されるものだそして問題はその結果をどう部下に納得させられるか?だと言います先日、人事評価会議がありました昨年から参加していますが、本当に「基準があるようでありません」だからこそ「声が大きい」マネージャーが有利だったり、最後は取締役が「天の声」で決めてしまうことも・・・確かにその本人の潜在能力は含めても良いと思います(昇進のためにも)しかし、その年頑張った(つまり業績を上げた)人材にも光を当てるべきでしょう私が驚いたのは、評価を上げるとその前の上司が「そんなに変わったのか?」と嫌疑を示すのです人事評価は基本的に「その人材の良いところ」に焦点を当てるべきで、上司を含む環境で変わることもあるはずです結果はここには書けませんが、私にとっては毎年悩む時間(50人の評価に4時間)です

2008.03.16

-

おもてなしの心

私はよく出張で新幹線に乗るのですが、JR長野駅に着くといつも感心することがあります 終着駅なのでホームにはたいてい車内清掃のスタッフがいるのですが、列車が到着すると、全員頭を下げて待っているのです。 全員です… 最初はJR東日本はどこでもやっているのかな?と思ったのですが、東京駅では見たことないですし、新潟や新大阪でもしてなかった ここはいつもです 駅長さんの指示なのか、清掃会社の方針なのか、いずれにしても清々しい気持ちになりますね!

2008.03.05

-

嬉しい手紙・・・

最近ふたつの手紙が届きました 先日は母からの手紙 私が前回実家に帰った時に、脳梗塞でリハビリ中の父がだんだん わがままになっていたので、甘やかしてはいけないというアドバイスと 食事についていくつか提案をしたので、その返事でした 以前も母から手紙をもらったことはありましたが、 大人になってじっくり読むと、その温かい内容にホロリときて 本当に歳をとったなぁと感じます これまで自分が守ってもらった分、親孝行しなくちゃなぁって・・ 今日は、部下の奥さんからカードが届きました (変な意味はないですよ、笑) 私は年末に部下にクリスマスカードを送るのですが 内容はご家族に宛てたもので、お父さんの仕事ぶりや私からの感謝の言葉を綴っています 中にはご家族に見せている方もいて、こうしてお礼を頂く方もいます・・・ 特にこの奥様は必ず年賀状を送ってくれます 今回は先日生まれたお嬢さんに絵本を贈ったので、そのお礼も 含まれていましたが、ご主人の働く環境を良くしたいという 気持ちが込められた手紙でした 私への気遣いもたくさんこもっていて、これにも感動してしまった・・ 普段はメール等で済ませてしまっていることも 実際に書いてみると、気持ちが入って良いものですよ

2008.02.13

-

ゲーム理論

今年のお客さま向けキックオフが今月末に2ヶ所で開催されます。 今年の方針をプレゼンするのですが、原稿に頭を悩ませています…非常に厳しい業界環境、大型、合理化、低マージン競争、こうした中で店のマネージャー達にどんなメッセージを送ったらよいか? ポイントは「勝ち組」に入ること 競争はゼロサム(パイの取り合い)ですから常に強いグループに入っていることが生き残りの条件です。 勝ち組負け組という言葉で思い出すのが「ゲーム理論」意外にもこれ数学のお話です。 ある一定のルールに基づいて2者が戦うと、相手の打つ手に対してもう一方が策を練り打つ…こうした多くのかけひきの組み合わせで勝負は決まってゆく。 勝ち負けは予め作られているのかもしれません… 冷静に考えれば分かることも、つい熱くなって判断力が鈍る…これは脳の働きでも証明されています 分かっていることならば、やれば良いだけのこと その一歩が踏み出せるか…

2008.02.13

-

危機感の醸成?

「危機感の醸成」私が今のチームに刺激を与えるために使った手法であることは以前お話しました。先日のマネージャーミーティングで新しいプロジェクトを進める上でのプロセスを説明するセッションがありました。その中でプロジェクトマネージャーが、まず最初のフェーズにこの「危機感の醸成」をもってきたんですね・・・そしたら他のマネージャーから早速意見が、、「現在の厳しい状況は誰もが分かっている。厳しい厳しいが最初ではやる気がおきない」「その向こうに何があるのか?を最初に明確に示すべきではないか?」「表現がよくない・・」等々、厳しい意見が相次ぎました。一方プロジェクトチーム側は「本当に理解しているのか?」「現場が愚痴っているだけではないか?」「こうなりますと言うお題目だけでは誰も動かない」「今置かれて状況を正しく理解して、このプロジェクトの意義と使命をみんなが共有できることが大切ではないのか?」との反論・・・どちらも正しいと私は思いました私が危機感を煽ったのは、組織の「発散と収束」の原理を使いたかったからです同様に今回は現状の厳しさを伝えるべきで、ただ、そこからいきなり「だからこうしろ」ではなくて、「考えさせるプロセス」が必要なのですみんな状況は理解しているそこから「どうすべきか?」を一緒に考えるプロセスを経れば、「一体感」や「責任感」「使命感」は生まれるのですその後、社内コミュニケーションを様々な形で数多く重ねることを確認しました私は自らの経験から、プロジェクトマネジメントはいかに「巻き込む」かが重要だということを肌で感じていますトップダウンではなく、一方でシナリオはしっかり持つそんなリードが必要なんですね

2008.02.03

-

新兵器導入・・・か?

昨年から買おう買おうと思っていたコイツをついに入手しました ・・というほどのモノでもないですが(苦笑) 昨年から食事に果物を取り入れて、特に朝食は果物中心に摂っていますただ、毎日果物だと飽きも来るし、皮むきとか切ったりするのも面倒・・読んだ本に「ジュースにするとイイ」とあり、ジューサーはぜひ買いなさい!とあったので、ノッてみました 確かに便利ですね果物から野菜までいろんなジュースができるそのままですから、食べる感覚でとても健康的です まだまだレシピが分からないので、今度本を買ってきてチャレンジします、、、 誰か良いレシピがあれば教えてください 試作品についてはまた日記で紹介します バナナとリンゴは美味しかったかな・・・

2008.01.19

-

目標を達成するプランニングとは?

今年の目標を立てました?今日、髪を切っているときにスタイリストの中野さんに聞かれた質問です「もちろん」私は答えました実は先週の支店会議で各自今年の目標を発表したところだったんですね目標設定にはポイントがありまして「具体的である」「現実的である」「測定できる」ことが重要だと言われています(「世界一やさしいプロジェクトマネジメント」より)ただし、目標とは立てるだけでは意味がありません達成してなんぼのものですしかしながら言うは易し・・・プラン通り実行することは難しい「営業の赤本」の著者ジェフリー・ギトマーは営業の赤本・一問一答「夢見る成功を手に入れられるか?」という問いにこう答えています 一年後の自分はどうなっているか? どうしたら目標を達成できるか? 現実的な目標を設定しているか? その目標をどこかに書き出しているか?「目標とは、計画と期限のある夢のことである」まずは、自分でプランしたものを継続して実行することですその実行を促進するためには、自分で書いて、毎日みることが有効です私は、まずその年の目標やアクションプランをノートに書き出して、定期的に達成状況を見て、必要があればプランを見直します次に手帳を活用します私は昨年から予定を先に記入しています自分で決めれば、その通りに動こうとしますし、必要なアクションは分かっている訳ですから・・・少しでも直線距離でゆこうとすればよいのですまた私はスケジュールをスタッフに公開していますので、プライベートの予定まで(当然、細かくは書きませんが、笑)入れておけば、予想外の予定が入ることは少なくなりますそれ以外にも私は、健康の観点から食事した内容を書き込むようにしています最近困ったことに「ボーっとする時間がもったいない」がありますたまには良いのですが、優先事項をついつい忘れてしまうのです・・・そこでボードを目に付くところに置いて、優先事項を紙に書いて貼っています実行していないといつまでも残っていますから、忘れずにできるかもしれませんとにかくいろいろ試してみようと思いますみなさんもいかがですか?目標が達成できたら「やった!」という気持ちになれますよ

2008.01.18

-

今年最初の挨拶

あけましておめでとうございます今年のこのブログ頑張って更新してゆきたいと思いますさて、新年早々お客さまの新年会に参加すべく新潟へ行ってきました今年の正月は雪もなく、天気も珍しく晴れて・・拍子抜けでした国会議員もいる前で挨拶するのは少し緊張しましたが、今年一発目のプレゼンみたいなものですから・・・気合を入れて話題は「流行語」にしました最近の流行語は世相だけではなくて、企業や組織のあり方を表す面もあると・・例えばプロ野球で言えば、2005年の「ボビーマジック」これは弱小だった千葉ロッテを日本一まで育て上げたバレンタイン監督の手法「コーチング」「褒め手法」が注目された年でした・・・今や人材育成手法の主流になっていますよねそして2006年は「シンジラレナーイ」のヒルマン監督・・・徹底した管理野球と新庄をはじめとしたドラマ性、スター性を上手く融合させて、北海道日本ハムファイターズを実力も人気もNo1にしました2007年のプロ野球では中日の落合監督が日本シリーズで完全試合目前の投手を交代させて話題になりましたが、彼の優勝インタビューは喜びよりも「まだ連覇してませんから・・」と既に来年のことを話している流行はその瞬間だけ、問題は持続するか・・・「サステナブル」という言葉が叫ばれて久しいですが、今企業は「生き残る、勝ち続ける」ことが大きな使命となっています老舗店舗が偽装で長年続いた歴史と信頼を失う・・・そんな中で何十年と増収増益を続ける企業がある何が違うのか?さわかみファンドの沢上社長は、成長し続ける企業の特徴を1) あくなきコスト削減を続ける2) 収益を将来の差別化へ投資する3) 先の読みが深く、正しいと言っていますITバブルに踊って六本木に本社を構えるような会社は続かない・・・さて、あなたの会社はどうですか?あと10年、勝ち続けられそうですか?

2008.01.08

-

「強化」される組織~1年を振り返って

大晦日!?12月31日なんですよね・・・もう明日には2008年早い早い、、と言っていると本当に過ぎてしまうので、節目節目できちんと整理してゆかないといけませんねこの年末年始は毎年、除夜の鐘を聞きながら今年を振り返り、来年を望む「長考」(ひとりワーク)を行うのですが、実は今日の深夜まで仕事(現場引継ぎ)がありまして・・実家に帰るのは元旦ということになりましたしかも雪が!!!車では無理かなぁと思っています(冬装備のない車なので)さて、先日私の友人からの依頼で「チームビルディング」についてインタビューを受けました彼は来年早々に本を出版するそうで、私の組織の作り込みにもアドバイスをもらっていたのですが、私のチームの醸成具合に関心を持ってくれてのことでした組織開発のコンサルを中心に行っている彼らの理論ではチームビルディングのポイントは、「目標と方針」・・・メンバーが納得し前向きに取り組めるゴール「プロセス」・・・役割分担や手順をメンバーが共有していること「人間関係」・・・メンバーがお互いを理解し、尊重し合えているかインタビューを進めながら分かってきたことですが、私がチーム作りでやってきたことにかなり当てはまっていましたその意味でインタビュー側からもさらなる突っ込みがありました☆バーチャル(つまりほとんどのメンバーがSOHOとか)環境での対応☆年上の部下の活用法・・等々これも私が取り組んだ内容をお話しました(これまでの日記で紹介しています)その中で結果もついてきている(これが私にとって一番嬉しい)先日読んだ本脳を活かす勉強法で、人間の脳は、「ある行動をとって」「試行錯誤して成功すると」「喜びという報酬(ドーパミン=快感)が与えられて」「再び同じ行動をとりたくなる」そうで、そのハードルが高くなればなるほど、その快感は増してゆく・・・そのサイクルを作ることがポイントだとそれを「強化」というのですが、これはキャリアカウンセリングでも使います子供の頃に何かを褒められたり、嬉しかったりするとその能力が大きく伸びることがあります組織にも同じことが言えるのではないか?私は「主体的にスタッフが動くこと」を目的として様々な施策を行ってきましたが、プロセスは「明確な目標を共有して」→「行動を促進して」→「結果をお互い認識して」→「成功を褒めてお祝いする」これを繰り返してきただけですそうすると自然に「強化」が起こり、各自が結果を出すことに快感を覚えるし、次の行動を起こす動機になる組織の強化学習プロセス2007年の発見であり、成果です2008年の個人的なテーマは「Discover the Next」次のステージを見つけて、目指すこと皆さんも良いお年越し、そしてNew Yearを!!

2007.12.31

-

平凡な人生を送るナイス30’s・・・

この1年以上ハマッているラジオ番組があります日曜17時からTFM系列で放送している「あ、安部礼司」この番組東京は神保町付近にある会社に勤める平凡なサラリーマン安部礼司36歳独身を中心としたラジオドラマそして、ナイスな30代が思わず口ずさむ「ツボった」音楽私にとっては昔の「サザエさん」のように哀愁にひたれる1時間・・・その番組がこのクリスマスイブに特番をやっていたラジオドラマだけではなく、実際のキャラが生放送をするといういつもはドラマの中でだけで演じている声優たちがラジオのDJを務める彼らは本当に生き生きしていた普段は何かになりきる(つまりアテレコ)だけで、自分が表に出ることはないその彼らが渋谷のスペイン坂スタジオの前で大勢のファンに囲まれるスゴイことです私はラジオ番組(Pod Castingですが)を作成したいと漠然と考えていますそれはきっと、この番組や自分自身のインプロ活動の影響でしょうこの日記も別のラジオドラマを聴きながら書いています今、「表現」にものすごく関心が高いんです2008年のひとつのキーワードになりそうな予感・・・イブにひとりでチキンを食べながら、クリームシチューを作る30代男・・どうなの?(笑)

2007.12.24

-

望燃する

今日はクリスマスイブですね加えて2007年ももう終わりですね・・・皆さん今年はいかがですか?先日、出張先でスタッフが「飲みませんか?」というので、3人で飲むことにこの二人はすごく対照的・・・1人は私が就任した頃からその素質が開花して日に日に成長を遂げています(以前の上司が驚くほど・・・)もう1人は顧客との関係が上手くいかず、配置替えをしたところ・・・私にとってはお二人とも印象に残っているスタッフで、一番時間も使った二人かもしれませんその二人が今の組織について熱く語ってくれました「この支店の雰囲気は全国一だ」「ビジョンがハッキリしていて良い」「支店長の手法はこれまで経験したことがない」等々・・・私たちが目指してきたことを各自が理解していてくれること涙が出るほど嬉しかったそして一番苦労したであろうそのベテランスタッフが、私の手を握って「お気遣い頂いて本当にありがとうございます」と何度も言うのです支店長になった当初、一番厳しいと考えていたのはベテラン(年上)の方への対処でした私には理解できないこともあるし、彼らが私の手法に対して抵抗を感じるかもしれない・・そんな不安を持って挑んだ1年と9ヶ月でしたやり方は間違っていたかもしれません・・今でも毎日勉強ですでも今チームとしてひとつになってきていることは感じています来年はその集大成である3年目2008年を熱く、望むひとときでしたね

2007.12.24

-

フィンランドの教育

師走に入って、本当に慌しい・・・年末の挨拶周りに、トラブル対応、部下とのカウンセリングとにかく自分を見失いそうになるくらい(苦笑)そんな中、新聞や本を読んでいると気になる記事が・・・「PISA(国際学習到達度調査)でフィンランドが1位、日本は・・・」フィンランドの教育法は最近かなり注目されています‐競争がない‐自律的学習‐教育費ゼロ社会‐教師力の向上このテストでは特に「読解力」や「応用力」が問われています日本のとかく「詰め込み型」の教育と比較して、彼らは「興味」から始まって、「その意味や目的」を考えながら自主的に学んでゆく・・しかもできない子供にできる子供が教えるという文化が根付いている・・これは「学ぶために教える」とした多くの学習速度を高める手法と同じです「学ぶ」ことって「自分が知りたい、できるようになりたい」からやるものだって最近分かるようになりました(遅いか)今、かなり学びたいこと多いです勉強バンザイ

2007.12.15

-

スゴいぞ!新型のぞみ

たまたま乗った新幹線 グリーン車に乗ったら、雰囲気が違う… なんかゴージャスだぞ(笑) あー、これが新型のぞみかぁ シートは革張りパワーシート、傍らにはパソコン用コンセント この便だけ混んでたからおかしいって思った… 同じ乗るならこれですね!

2007.12.10

-

強い組織に必要なもの

何かを達成するためには「旗」が必要だトップが信じるものをリーダー達が同じ想いで支えてゆかねばならない昨日は今年最後の支店長会議終了後、今回退職される支店長の送別会をしましたこの会社一筋38年間多くの仕事をこなし、部下を育て、、たぶん頂点を目指すことのできた方合併企業である弊社の中である意味「不幸」もあった方です恨み言もあったと思います・・・でも最後に語ったのは冒頭のような真の組織論、リーダーシップ論でしたその想いに涙する支店長もいました私は最近思うんです何かを達成するためには「魂」が必要だとそれはひとりひとりにも、組織にも必要で、それを掲げて先へ進めるリーダーはサムライ(侍)ではないかと・・・自分もそんな人になりたい二次会で「若くしてこの立場にきてしまったお前が心配だ」と切々を語ってくれた大先輩に約束しなければ、ゆっくりかもしれませんが、安心できるリーダーになります・・・記念品で贈ったのは、セカンドバッグいつも重いアタッシュケースを持っていた支店長、これからは肩の荷も軽くご家族と楽しく過ごして欲しい、そんな想いで先週手作り鞄で有名な土屋鞄製作所で選んできましたランドセルを買い求める家族連れですごい人でした

2007.12.08

-

テキーラズ5周年 クリスマスパーティー

昨日はテキーラズ5周年クリスマスパーティー2002年11月に立ち上がったテキもはや5年本当に皆さんのおかげですありがとう今年のクリパは「Eeeexpress」 と題して、「表現」を参加者とともに創ってゆこうとミュージシャン2人によるトーク&ライブ日本一の豚対決「みやじ豚」vs「ありが豚」ピン芸人によるネタ披露そして恒例のプライスレスプレゼント交換まさに西小山はカフェSLOWは参加者達の熱気で冬の寒さを忘れる感じでしたちなみに私のプレゼントは今年ハマった海士をモチーフに「海士の塩」を練りこんだ手作りクッキー&海士の福来茶と今年の夏に撮りためた海士の写真で作ったポストカード・・・もらった大学生の男の子(苦笑)、美味しく有難く食べろよぉ

2007.12.02

-

体は正直です・・・

最近忙しすぎたのか?睡眠不足だからか?乾燥しているからか?発疹がまたでき始めました、、か、痒い・・・これから忘年会シーズンで、出張も多いので困ったものです体がちゃんと危険信号を発してくれているのはありがたいですね私の場合はマネージャーになってから、この原因不明の発疹が出ると体調があまりよくない、ストレスがかかっている状態だと分かります食事も偏っている気がしましたので今週からコントロールしなければ・・・しかし、仕事は待ってくれないのですしばらくが勝負でしょうが何とか持ち直せるように頑張らねば・・・

2007.11.26

-

さかな

この週末は関西に行ってきましたお世話になった元上司の送別会だったのですが新地での食事は肉料理(牛)そして朝まで遊び倒して・・・翌日は和歌山へ行って後輩に久しぶりに会いました和歌山県は知る人ぞ知る「魚王国」勝浦のマグロからカキ、カニ、寒ブリ、クジラもありますこの時期は本当に魚が美味しい時期なんですよね行ったのは和歌山市内にある「輪一」さん土曜日でオフィスは休みなのに、7時前にはお客でいっぱい!地元の方がほとんど・・やはり美味いものを知ってるだなぁここは蕎麦屋さんなので、締めのお蕎麦も最高です結局その晩も遊び倒しました(笑)

2007.11.18

-

マネージャーが後輩になるとき…

今夜は久しぶりに会社のセンパイと焼き肉を囲んでの飲み会 今や他の支店に分かれていますが、立場を離れて話に花が咲きました 普段話せないような本音や、懐かしい昔話で盛り上がる時間はちょっとホッとしますね ここのところヘビーな案件が続けてあって、しばらくは顧客周りが続きます 力を頂きました! あざーす!

2007.11.14

-

2008年を定めるワークショップ

No.1になる昨年に引き続き来年のビジョンとアクションプランを決めるワークショップを合宿形式で実施しましたいつもの職場から離れて(今回は那須の温泉)行うことはココロをニュートラルにして、どこかワクワクした気持ちにもなれて前向きなアイデアがたくさん出る雰囲気が醸成されます今回のワークショップでは「強いチームを作る」→チーム内の共有、共感レベルを高める「ビジョンとフォーカスを確認する」→具体的なアクションを決める「来年に向けてワクワクする雰囲気づくり」→成功イメージを醸成するを目的にまる1日かけて行いました4つのセッションに分けて、徹底したグループワークによってたくさんのアイデアを出て、アクションについてもスケジュールまで落とし込みました最後のイメージづくりまではいけませんでしたが、昨年よりもさらに絞り込めたと思いますこれからこのプランをさらにブラッシュアップして1年を通してナンバーワンのチームを作る!という私のビジョンを達成させます

2007.11.11

-

2008年に向けて、、恒例の合宿!

今年もこの時期がやってきました昨年初めてやってみた「合宿式ワークショップ」スタッフ全員集まって来年に向けてのビジョンを描き、アクションプランを作り上げて、最後はビジュアルに落とし込む・・・アイスブレークにインプロを入れたり、「すごい会議」の手法を取り入れたり、AI(Appreciative Inquiry)の手法としてビジョンを「絵」として全員で描いたりいろいろやってみました結果として、何か柱をもってこの一年間やってこれた気がします今年はこの木曜、金曜日で那須で開催します昨年は「問題意識(危機感)の醸成と発散、そして収束へ」をテーマにみんなをひとつにすることを狙いにしていました今回は「強いチームづくりとビジョン達成へのステップ」を目標にしています望む結果を出してゆける組織になるためには「共有と共感」が必要だと考えますこれを意識させるワークやブレーンストーミングでアクションプランを作成するワーク昨年うまくいかなかったスケジューリングまでいきたいと思います果たしてどうなるか?ワークショップは方向を自分達で決めることもあって不確定で面白い自分のファシリテーションにもかかっているので頑張らないと・・・

2007.11.06

-

フリーになるひととき

先日メンタルヘルスについてお話しましたが、私自身のストレスコントロール法って何だろうと考えてみました毎朝、ストレッチをして、ベランダに出て富士山(写真見えます?)をみて深呼吸する好きな音楽を聴き、たまに口ずさむ(シャウトする、笑)お香を炊く土日は仕事はしないまったく別の世界へいく(宇宙ではありません・・・)妄想する(笑)つまりボーっとする自然のある場所へ行く(カフェとかあるとそこで読書→最近見つけたギャラリーカフェです)挙げてみるといろいろありますねストレスフリーフリーとは「自由にしてあげる」「逃がす」ということでもあります自分でできることですし、自分でしかできないことです今日もエネルギーを充填して明日からの仕事に備えますっ

2007.11.04

-

「勝つこと」か「夢」か

指揮官としては正しい、でも面白さはない昨日支店長会議の後、全国の先輩支店長といつものように飲みに行きました情報交換や愚痴や夢を語るのですが・・・そこで話題になったのが、先日日本一に輝いた中日ドラゴンズの落合監督の起用法優勝を決めた試合8回までパーフェクト(ひとりのランナーも出さない完全試合)を続けていた山井投手を9回ウラ、リリーフエースの岩瀬投手に替えました結果、3人で抑えて優勝!これを世のオヤジ達は「けしからん!」や「いや、当然だ」とやんややんやの大激論・・・(笑)まず、指揮官としてどちらの確立が高いか?考えたときに落合監督の判断は正しかったと思います後の記事には山井投手はマメをつぶしてムリをして投げていたとも言います1対0という緊迫した場面で逆転されることもありえます「ナゴヤで決めなければ」(実際優勝インタビューで監督はファンからのそういうプレッシャーを感じていたと語っていました)という中での判断でしょう一方、選手のことを考えたとき、そしてファンのことを考えたときココロに残るか?面白いか?と言われると「・・・」一人の支店長が「大義を感じられない」と言っていましたチームとして「勝つこと」は今年のドラゴンズには必要だったと思いますそしてそれを実現した選手はきっと起用法や情報統制等厳しい「管理」の中で掴んだ優勝をなんら疑いを持つ者はいないでしょうしかし、強い組織を「勝ち続ける」組織にしてゆく為には管理だけではなく、ひとりひとりが「強く」「自立してゆく」組織を作る必要があると私は思いましたその意味で来年以降のドラゴンズが落合監督がどこにモチベーションを持ってくるか?楽しみですね~それにしてもオヤジ達(ゴメンなさい・・)とのトークは面白いし勉強になります

2007.11.03

-

メンタルヘルスの必要性

明日マネージャーミーティングで「メンタルヘルス」について産業医とのセッションがあります最近は「セクハラ」「パワハラ」にはじまり、うつ病やひきこもり等々、企業をとりまく精神的な病は多くの要因から発症し、そして症状も多伎に渡っていると聞きます私のチームは基本的にSOHOでの仕事です自己管理が非常に難しい環境下、特に単身赴任や独身者はなおさらです毎週月曜日の朝、電話会議を開催することで、仕事へのメリハリをつけたり個人カウンセリングを多く設けたりすることで対応はしていますが、仕事から来るストレス、そして目に見えない体調の変化には気づかないこともありますしかし、その人間に向かって「産業医のカウンセリングを受けたら?」というのはかえって「自分はそんな風に見えるのか?」と逆効果になってしまう恐れも・・・今日、上司と「健康」について話したのですが、他の部署もギリギリのところで仕事をしているようです。結果として精神的に参ってしまう人も出てくるのですが、それを食い止めるのも癒すのも結局「自分」だということをあらためて認識する必要があります。そしてそのためには「コミュニケーション能力」が必要です私が先日スタッフの一人に言った言葉です。「人に甘えたり、相談できることもコミュニケーション能力だ」一人で悩みを背負って押しつぶされてしまわないようにするには誰かに手伝ってもらうか自分で取り去る、気を晴らすしかないと思います前者はコミュニケーション能力後者は自己管理、マインドコントロール力私がなんとかこの仕事をこなせているのは会社だけに囚われず、自分を開放する「場」を創れているからかもしれません心配なスタッフが数人いるだけに少し対応策を考えてみたいと思います

2007.11.01

-

ビジョンとキャリア

先日のテキーラズ勉強会(DCTとのコラボ)での「ビジョンをつくろう」というワークショップのお話をしますビジョン私も再三使っているこのコトバ非常に分かりやすく分かりにくい・・・(苦笑)人生ビジョンが明確だとアクションしやすいし、望む将来を実現しやすいと言います私が自分のチームにビジョンを設定しているのもそんな想いからでもこのワークで講師の田村翔クンは「必ずしもビジョンに縛られる必要はない」これは既にキャリアカウンセリングの世界ではクルンボルツ博士の提唱するプランドハプンスタンス理論というもので言われている人は偶然に起こったことをキャリアに生かしてゆく場合によっては方向転換もありということですワークの中で偶然起こったことで自分の価値観やキャリアが変わったことをグループで話し合った・・・意外にもみんなドラマチックなエピソードを持っているそしてそのハプン(偶然)を成功に結び付けているこれは偶然をチャンスと「気づいて」それを「取り込めている」か?によります気がつかないとその機会は過ぎ去ってゆきますからね考えてみたら私にも「転機」と言えるような偶然がたくさんあったうまく使えていることもあれば、うまく乗れなかったことも・・・みなさんはいかがでしょうか?

2007.10.31

-

賢仲集楽!Vol.2

土曜日は第33回?テキーラズ勉強会今回はかねてより交流のある勉強会団体「DCT(Dreams Come True)」とのコラボ勉強会これ3年ぶりだったんですね~時が経つのは早いですさて、今回も双方の特徴を生かしたコンテンツ満載テキーラズからはインプロを使ったコミュニケーションタイムbyまるがり~た☆と「ビジョンをつくろう」と題した田村翔のワークショップそしてDCTからは代表の呉さんの「質問力を鍛えよう」どちらもすごく面白いかったです詳しくは別途ご紹介します

2007.10.28

-

ファシリテーション研修

先週末に名古屋でファシリテーション研修を開催しました 友人に依頼されたのですが、ここでのファシはいわゆる「ミーティングファシリテーション」です 皆さんはたぶん一年間にかなりの数の「ミーティング」と言われる会議や集まりに参加されていると思いますが、その中で ☆その「目的」が最初から明らかにされていて、 ☆参加者全員がそれを共有していて、 ☆最終的にゴールに到達しているもの がいくつありますか? 大橋禅太郎著「すごい会議」では一般に行われている会議の中身は、その95パーセントが無駄な会話だと言っています 私がマネージャーとして最初にミーティング改革に取り組んだのも、組織がいち早くそのアクションを起こし、結果を出してゆくためには、効果的なミーティングを実施することが必要であると感じたからです 研修などといった立派なものではありませんでしたが、自分の経験をもとに少しでもファシリテーションの基礎や活用法を知ってもらえたらと…引き受けました 内容はかなり盛りだくさんでワークを入れながらでしたので、十分な時間は取れませんでしたが、受講者の理解レベルも高く、より実践的な研修になりました 少しでもお役に立てたら嬉しいですね

2007.10.26

-

人前力

ワイドショーは亀田家の話題で持ちきりですね… あの記者会見を観て思うところのある方はたくさんいると思います。 出張先で読んだ新聞に「最近は人前力が劣化している」とありました。 体調不良が明らかな状態で退任会見をする安部前首相、不祥事続きの相撲界で対応が後手後手になっている北の湖理事長、ファンが集まる映画の舞台挨拶で無愛想に振る舞う沢尻エリカ… すべて自らで自らの価値を落とす行為ですね。 この記事で述べられていたのが、本人の人前力はもとより、周囲にいる人間のサポートがないこと… 自分にその能力がないならアドバイスをうける、学ぶ等すべきだということ。 亀田家の記者会見を観て思ったのは、状況に合わせた表情や表現に乏しいな、ということ… 気持ちが顔に出ないのも困りますが、気持ちが顔に出すぎるのはもっと問題… 私は自身でも人前に出ることが多く、その表情や見え方は気になります。 アドバイザーが必要かな?(笑)

2007.10.17

-

ファシリテーション講座

ファシリテーターこのコトバにひかれて、自分で実践して、はや1年半が経ちました結果はまだまだ出ていないと思いますこのままでいいのだろうか?と悩むことも多いですね先日、友人から「ファシリテーション研修をやって欲しい」と依頼されました研修・・・果たして自分に何ができるだろうか?あらためて書籍を開いたり、自分のノートを見たりしてこの1年半やってきたモノの積み上げに驚きました確かに完成されたものではないでしょう・・・しかし、実践のミーティングを通して作成してきたマテリアルと実際に経験したファシリテーションは貴重な財産となっていましたあえて、誰かの受け売りをするのではなくて、自分のやったことをそのまま提供しようと思いますそろそろ来年に向けての合宿も控えています動き出さないとなぁ異動していった部下に「ザ・ファシリテーター」(森時彦著)という本をプレゼントしたのですが、今朝彼から感想文がメールで届いていました嬉しかった

2007.10.09

-

スケジュール管理

タイムマネジメントがちょっと… と、いう人は多いと思います 私も時間に追われてしまったり、のんびり屋なのでルーズな過ごし方をしたりするタイプです 部下から時間管理についてアドバイスを求められまして、カウンセリングの時に私なりのタイムマネジメント法を話しました 以前友人から「やりたいことやりたくないことを書き出して、やりたいことだけやるように意識させる」という方法を教えてもらいました これは優先順位をつけるのに良い方法でしたね また今年から手帳に「先に予定を書き込む」ようにしています スケジュールを予め書き込むのは当たり前のことですよね?実は前述の「やりたいこと」を書き込んでしまうのです 夜や休日などプライベートの時間をどんどん埋めるのです スケジュールが空いているとついついやりたくないことをやっていたり、やりたいことを忘れていたりします… だから先にセットしてしまう、、私はボーッとする時間や考え事する時間までスケジュールに入れています(笑) また、これは「7つの習慣」のフランクリン・コビィや「9つのステップ」のジェームス・スキナーが推奨していますが、 ブロッキング というやり方が効果的です 私はよく空いている日はどのスロットでも予定を入れてしまうのですが、これを一週間の端から入れてゆくのです そうしてできるだけまとまった時間を確保すると無駄な空き時間や行動が少なくなりますよ! とは言え、今日も公開しているスケジュール表を見て、部下が次から次へと予定を入れてきます…トホホ

2007.10.01

-

チームメイキングにおけるマネジメント

私は大学時代からラグビーが大好きでした母校は在学中に3回も大学日本一になるほどの強豪校ゼミの同期もレギュラーで出場していたこともあって、毎週のように応援に行っていましたしかし、社会人との日本選手権になるとまったく歯が立たない・・・悔しい思いをしていましたその時の社会人最強チーム神戸製鋼の当時キャプテン、現在はゼネラルマネージャーの平尾誠二さん今回、代理店向け経営セミナーの講師としてお招きしました練習がお休みということで実現したこの講演、タイトルは「チームメイキングにおけるマネジメントとコーチング」日本的思考ではもう勝てない等の著書にもあるように、現代のスポーツコーチングのあり方について経験をもとにお話いただきました彼はご存知の通り「スクールウォーズ」の題材になった伏見工業高校で高校日本一になっています有名な泣き虫先生こと山口良治監督のもとでの教えは(25年前のコーチング)「突き放し手法」だったそうです生徒の「なにくそ!」という気持ちを利用して徹底的に突き放すできない選手に「おまえなんかやめてしまえ!」と練習に入れさせない本人にやりたくてやりたくてしょうがなくさせておいて、最後のチャンスを与える「これでできなかったらやめろ」とみんなの前でタックルを決めさせるそして褒める「人間本気になってできないことはないんや」これは周囲にも影響を与えるし、なにより本人にとっては大感激なこと平尾さんはこう言います「できるレベルは人それぞれだが、達成した喜びのレベルは同じなんです」こうした手法は基本としてコーチと選手の間に「厳しさ」と「温かさ」を介した強い信頼関係があるがゆえに効果があるとされますしかし、現代ではこうした厳しさを受け止めるだけの人間関係やバネ(なにくそという「はね返り」)がない・・・つまり「おまえなんかやめてまえ!」と言うと本当にやめてしまう(笑)現代のコーチングは平尾さん曰く「手繰り寄せ手法」だそうですつまり、自信を喪失しないように励ましながら、できることに集中させてそれを褒める例えば、タックルのできない選手には「最初はみんなできないから大丈夫」と安心させておいて、その選手に耳打ちをする(秘策を与える、ふりをする→この特別扱いが効果的だそう)たいしたアドバイスではないが、ワンポイントに絞ってそれだけやるように言うそうですそして尋ねる「できるか?」たいてい「それならできます」と返ってくるそれで上手くいったら褒める・・・これも本人としては感動なのですできなかったことができたのですからあと最近の若者の傾向として、方向転換をあっさりしてしまうことを挙げていましたたいていが「自分に向いていない」「思ったいたのと違った」を理由にして、たいていが「向いているものを探します」と「自分探しの旅(笑)」に出るのだそうですそして永遠に帰って来ない、、(爆笑)確かにキャリアでもそうですね何かをトコトンやり尽くすというよりは「向いてない」の一言でキャリアチェンジに走ることが多くなっている環境がそうしやすく、そうすることが是とされていることもありますが、こうした人材たちとどう組織としてチームとして創り上げてゆくか?ひとつの課題を与えられた気がしました平尾さんは相変わらずダンディーな雰囲気の紳士でした(関西弁丸出しでしたが)44歳って、、歳あまり変わらなかったんですね(そりゃそうか)

2007.09.29

-

ファシリテーショングラフィック

ミーティングや打ち合わせのときにメモを取ることはありますか?もしくは会議のファシリテーションを務めるときに板書することはありますか?「書く」ということ私自身、自分の組織で「ミーティング改革」を推進してゆく中で非常に重要と考えていたことです特にアジェンダ(会議の進行表)と議事録(記録)を一致させたり、シンプルかつクイックに作成できるようにしたり、、これはミーティングの成果物を明確にすることによって、その会議の目的を果たせたかどうかをチェックする効果がありますまた、メモをとってから発言することを奨励していますこれは書くことは自分の考えを整理できるからであり、意味のない発言を防ぐ目的があります土曜日に開催したテキーラズ勉強会(32回になります)でのテーマはファシリテーショングラフィックいかにしてミーティングや打ち合わせの流れや方向性を図で示し、参加者と共有し、そして合意の形成に役立てるか?講師の渡辺悠君(ゆうゆう)は大学生ながら、非常にこの重要なポイントを分かりやすく解説してくれて、さらに面白いワークを体験させてくれました1)実際のミーティングを行って、参加者が各々メモを取る2)みんなでそのメモをフィードバックし合う人のメモの取り方って意外にみたことないですよね?これ、かなり参考になります・・・大切なことは分かりやすいこと(自分にも相手にも)流れや方向性を示せていること目的やゴールが明示されていること等々・・・相手の真意を汲み取ってビジュアル化するこれ、意外と難しいです話し合いの中でも、意見の解釈が違うがゆえに脱線したり、ゴールに向かってゆかないミーティングが実に多い・・・その意味でこのファシリテーショングラフィック少し勉強してみようと思います(本も出ています)

2007.09.24

-

自然の恵みと出会いに感謝

私は週末から島根県は隠岐の海士町という所に来ています。 ひょんなことからつながりができまして、訪れるのは今年2回目になります。 離島ということもあって、大自然に囲まれた素晴らしい環境にあるのですが、それにも増して住んでいる人々がステキなんです。 先日の日記に書きましたアイターンの夫婦をはじめ、多くの若者がこの島の良さにひかれ、活性化に真剣に取り組んでいて、それを受け入れ支援する町行政の姿勢もしっかりしていてホントに感心しますね。 私は前回もお世話になった但馬屋さんという民宿にお世話になっているのですが、ここでの最大のもてなしは自給自足の米、野菜、魚、そして家族みんなで民謡を歌ってくれたり、踊ってくれたり…この大自然の恵みを分けてもらう喜び、そして人との出会いへの感謝の念… 便利なモノは何もないけど、私たちになくてはならないものはすべてココにあるのです 大学生たちと語らい 「出逢い語らうことはいつも勉強、本当に感謝感謝」と、言う但馬屋のじっちゃんこと宇野さんの話を聞きながら自分の人生のありかたを考えたのでした 私のリセットボタンですかね…この場所は 昨日行って感動した国賀海岸の風景をどうぞ

2007.09.17

-

結い

二人の愛と幸せのシナジーが地球に溢れるこれ、先週末出席した結婚パーティーで新郎新婦が宣言したミッションですすごく変わった、そしてとても感動したパーティーでした私はそこで司会の一人を務めたのですが、二人のミッション、そしてこのイベントに寄せる想いは明確で、出席したメンバーもそのことを十分理解していた1)二人が契りを交わす2)二人に縁のある人たちと二人の絆を強める3)お互い無縁だった人たち同士の縁を結ぶそして、共感集まった友人達は本当に共感力に優れ、あっという間に「縁」どころか「クリエイティブ集団」と化していた初めて経験した「結婚式でのワークショップ」次々と溢れるアイデアとエンターテイメント「二人を中心にネットワークがみんなを結び、よりよい世界に向かって同心円上に上昇してゆく」二人の描いたイメージが現実に目の前に広がっている司会として本当に幸せでした私よりかなり若い二人なのに、、これから始まる人生への覚悟がしっかりできていた尊敬と共にそんな生き方を自分もしたいとそんなパートナーを見つけたいと心から思った一日でした

2007.09.12

-

マネジメントと束縛

締め切りを守れない部下をどう思いますか?10年くらい前に読んだ雑誌で、「若い部下をどう育てるか?」という記事があったのですが・・・そこにはなかなか決められた期間内に仕事ができない部下をどう指導するか?について書かれていましたその際の解決策は、かなり厳しく期限を決めて、サポートもしながらとにかく決めれた期限内で結果を求めるできないときは自分も含めて責任を取らせる(決断する)といったものでしたそのときは非常に「厳しいなぁ」と思って読んでいました私なら一緒にできるまで付き添いながらやるのに・・と今、実際にその立場にいるとその記事に書かれていたことがよくわかります私は最近部下への依頼に「期限(締切日)」を付けるようにしていますそのことで仕事がキッチリ、そして早く進むからですしかし、新しくスタッフに加わった方から「やることが多くてたいへんだと思った」「縛られている」と・・・確かに業務管理の中でフォローがキツくなることもあるでしょうその際に誰にも迷惑をかけず、結果を出せれば問題はありませんしかし、一人でも提出期日が守れない人がいれば、それは組織にとって綻びですし、他にかける迷惑は大きいと思いますそれを考えると「待つこと」も大切ですが、「決断すること」も重要ではないですか?ただ、外部から見て束縛を感じるなら考えないとですね

2007.09.03

-

父と母と・・・

今日は少し「健康法」から離れて、、お客さまの葬儀に参列したときのお話長年連れ添って、本当に仲の良かったご夫妻・・・ようやくご主人が多くの要職を終えて、夫婦水入らずで人生を歩むはずだった矢先病魔が奥様を奪ってゆきました私も知る方でしたので本当に悲しかったご主人(78歳)の顔を見るのがつらかった葬儀に際して霊前にテレビモニターが置いてあり、そこで生前の故人を偲ぶ写真やメッセージが流れていました故人を知る人も知らない人もよく分かる素敵な映像録でしたその最後に流れたテロップ、、詩だと思います見上げれば、いつも父の雲があり振り返れば、いつも母の影法師あり「まっすぐに歩め」と父は励まし、「時には寄り道を」と母が微笑む、父ありて我が強さあり母ありて我が優しさありとても心に響きましたそんな両親を持てたことに感謝し、そんな親になりたいと思いましたね

2007.08.26

-

KAZ健康法 その2

「体に合った食事と食べ方をすること」私の母は胃腸が弱いですそして私も弱い・・・学生時代、すぐにおなかが痛くなる私は、通学途中の各駅のトイレの位置を覚えていて、途中下車してはトイレに駆け込んでいました祖母に聞いたら、、母もそうだったそうです(苦笑)さて、「病気にならない生き方」の中で腸相(腸の壁面の様子)について述べられていますが、著者の新谷医師は「牛乳」「お茶(カフェイン)」が胃腸に悪い影響を与えていると言っています詳しくは本を読んで頂ければと思いますが、私の実家では、そして母の実家でもお茶すごい飲むんですお茶は体に良いとも言われていますが、「過ぎるもの」はやはり毒私はコーヒーが飲めないのでまだよかったのですが、母はコーヒーもよく飲みます牛乳は学校給食に問題があるとのこと・・・確かに毎日飲みますよねそしてその牛乳は「生乳」ではなく攪拌された「調整牛乳」カルシウム摂取のためと毎日飲んでいた牛乳が胃腸を弱くしていたとは・・・特に私のようにそもそも弱い人間には、、ですまた、「よく噛むこと」が重要なんだそうですこれも納得します噛むことて唾液が出ます唾液には消化液が含まれていて、食べ物の消化を促進するばかりでなく食べ物に含まれる栄養分を吸収しやすくします私の実家のご飯はやわらかった・・・これも実家に遊びに来た友人に指摘されました柔らかいと噛みません・・・食習慣でまず変えたことは「よく噛むこと(20-30回は噛みます)」「お茶より水、カフェインは少量」加えて「水を摂ることの重要性」を知りました私は営業の時にあまり出されたお茶やコーヒーを飲みませんでしたそれ以外でも水分をあまり取りませんでした・・・おなかが痛くなりそうだったから、いうのもありますが飲みませんでしたね水を取らないのも問題があります血液中の水分が少ないと流れが悪くなり、脳梗塞の原因にもなるとのことそして水を摂ることは「尿酸値」を下げる効果もあることはご存知の通りです私は8年ほど前に腎臓結石になりまして生まれて初めて入院しましたその際に「水を一日2リットル飲むように」と言われましたが、やってみるとなかなか一日2リットルはたいへんだでしたね~つまりそれほど人間は水分を摂ってないことになります最近ではできる限りペットボトルで傍らに置いて、飲むようにしています

2007.08.26

-

KAZ式健康法 その1

私の健康法についてお話しますそう、「私の」ですどんな健康法でも、どんなダイエット法でも、自分の体に合わないと効果はまったく出ません・・・よく深夜の通販番組で「効果は個人差があります」なんて出ていますが、あれは非常に無責任ですね健康は自己責任ですこのことを私はあまり考えていませんでした人の話や本に書かれた内容を鵜呑みにして実践してるだけでした・・・ポイントは以下の3点です1) 自分の体は自分が面倒をみる2) 続けられること(少なくとも4ヶ月は)3) ストレスにしない基本は「ムリをしない」こと健康は一生です一生続けられることが重要で、一時的にやせられたところでまたリバンドしていたら意味がありません過度な運動や、ダイエット食品を使ったり、流行の器材を使ったりは絶対に長続きしないし、お金ばかりかかるような気がします昨日、スポーツジムで一生懸命プロテインを飲んでトレーニングをする若い男性を見ました、、私はあれを一生続けるのはムリです(笑)そして4ヶ月・・・これは本で読んだのですが、体の細胞がすべて入れ替わる周期は120日だそうです「7つの習慣」のスティーブン・R・コビィは「習慣化するまでには少なくとも3週間かかる」と言っています脳の細胞が入れ替わるのが約20日かかるからだというのですつまり、習慣化すればムリなく健康を維持できる、ということなのです

2007.08.25

-

ビジネススキルとしての「健康」

今年に入って大きく考えを改めたことのひとつに 「健康」 があります これまで大病を患ったことがないせいか(腎結石くらい) 体を鍛えようと運動することはあっても、食事を制限したり、お酒を止めたりすることはありませんでした たまに酔うと暴食してしまう癖も「たまには仕方ないか」くらいに思っていました 昨年末にある方から「病気にならない生き方」という本を勧められて読みました なぜ胃腸が弱いのか? なぜ体脂肪が高いのか? 長い間考えていた謎がまさに「スッキリ!」しました 同時期に読んでいた「成功の9つのステップ」(ジェームススキナー著)にも健康について、ほぼ同じことが書かれていました 私はビジネスパーソンとして「パワフル」で「明るく」「エネルギッシュ」でありたい…そして多彩な表現力を持ち、人に影響を与えられる人材になりたい いつもそう思っています 健康はそのすべてを叶えてくれます 多くの知識やスキル、経験に匹敵するビジネススキルではないかと思います 昨年こんなことがありました 休暇だった私は友人たちと食事に出掛け、つい羽目を外してお酒を飲み過ぎてしまいました 翌日は当然激しい二日酔い…結局遅刻した上に…非常に重要かつ厳しい話し合いにもかかわらず、吐き気を抑えるのがやっとでした こんなことでは、ビジネスになりません また人前で話す機会が多いので、自然の笑顔や顔や髪のつや、姿勢や体型などは常に人目に晒されます やはり顔色の悪い人の話は暗く感じますし、ポジティブな印象は受けません そうした「内側からにじみ出る」ものは食生活や生活習慣でかなり改善できます 4ヶ月で誰からも「変わったね」と言われ、数値が劇的に改善された食&生活習慣を次回ご紹介しましょう!(大したことではないですが…)

2007.08.22

-

転機のはなし(3)

夏休みシリーズで書き込んできました「転機」シリーズ・・・そろそろ本番のお話にいきましょう春のドライラン(本番さながらにやりました)を経て、いよいよ初夏、本番ですチームスタッフは業者を入れて200名以上に膨れ上がっていました私達オペレーションルームも助っ人舞台を入れて総勢12名になっていました豪華シティーホテルの従業員控え室(タコ部屋、でも地上52階)に詰めて、日々のスケジュールと進行を管理する「管制センター」となっていました当時の部屋の写真でもあればよかったのですが、差し詰め「踊る大捜査線」の対策本部みたいな感じでした・・・ホテル内の無線が飛び交い、各ゲストの部屋からのダイレクトライン、スケジュールや個々人のデータベースあらゆる事態を想定した準備がなされていましたそして続々とゲストが成田から向かってきますいきなり「車のウィンカーが故障した」と、スペアカーに乗り換えるといったアクシデントはありましたが、順調にスケジュールは流れていきますしかし、その初日大変な事件が起こりました私達は前日からそのホテルではなく(笑)隣のシャビーなホテルに泊まりこみ、24時間不眠不休体制でした朝、6時半には集合が、、リーダーがいません・・・寝坊か?とホテルの部屋に電話をするも出ません・・・実は、このリーダー、、この半年間激務とプレッシャーでみるみるやせ細り、頭も真っ白(白髪)になっていましたびっくりするくらい・・・最近では精神的にも弱っていました「まさか・・・」不安がよぎります8時・・・プロジェクトのブリーフィング(打ち合わせ)の時間ですどうする?どうする?迷っている時間はありませんでしたコーディネーターに「とりあえず私がやります」と了解を取りブリーフィングをスタートしました10時、順調に進んでいる、そのオペレーションルームに「すまーん」と、リーダーが・・・かなりぼんやりしていましたが、元気であることにメンバーも一安心その後、1週間は本当に激動でした決して英語が堪能でない私でしたが、外国人スタッフやゲストと何とかやりとりをして、最後のゲストを送り出した時、コーディネーターが「ありがとう、Good Jobだったよ」と、握手してくれたときは、高校時代のサッカーの試合で勝ったときのような感激がありました本国のチーフである、女性(結構大柄)に抱きつかれたときは困りましたが(苦笑)寝てないのですが、本当に寝なくても平気なくらい緊張していましたし、チームの息もバッチリでした!このメンバーで良かった!そう思えました人間は多くの共有体験をすると、強い信頼関係が築けるプロジェクト終了後、2年以上経ちますが、未だに飲み会やゴルフをしたりしています妙な連帯感が今でもありますこのプロジェクトの最中にとても嬉しい言葉を頂きました今でもこれが私の組織開発の軸になっています「あなたいるとみんなが安心して仕事ができる」「あなたがいるときとそうでないときはまったく別のルームだった」私が「パフォーマー」から「ファシリテーター」になったと実感した瞬間でもありましたねこの半年後です「マネージャーをやらないか?」と、言われたのは・・・その私の上司は、、、そのプロジェクト・コーディネーターでしたセレンディピティーそんなものかもしれませんこうして2006年春、最年少支店長は生まれました私の転機・・・夏が来ればきっと、またあの熱い日々が思い出されるんだろうなぁ追記)あの後、メンバーはそれぞれの部署で活躍しています本当に会社のリーダーになっていっています、、、あの経験はきっと皆さんにも影響を与えているんでしょうね(「もうやりたくない」とは言ってますが・・・笑)

2007.08.18

-

おもてなしプロジェクト?

さて、私の転機となったこの「おもてなしプロジェクト」について少し触れたいと思いますコンベンションツアーは約1週間、しかしながらVIP達は日本観光等々で前後に来日しますので実際は10日ちょっと・・・その間、何をするかというと☆ 2度の取締役会☆ 工場の視察☆ 5度のディナーパーティー☆ 1週間におよぶオプショナルツアー(オリジナル)ざっとこんなものなのですが、彼はVIPですどのくらいすごいかというと・・・「プライベートジェット」で来ます成田の着陸枠って一日3つくらいしかないそうなんですそこへ4機も5機も来られたんじゃあ、たまったモンじゃない(苦笑)夕食もすごい「上野の国立美術館を貸しきって、芸術品の中でのフルコース」とか、、、「江戸東京博物館を貸しきって、江戸の街を再現した中でのお祭り」とか、、、ディナーだけでチームがあるくらいですから(笑)一番大変なのは個々人のスケジュールは、日々選べるようになっていること・・・ツアーは選んでもらいますが、「六本木イキタイデース」と言われれば、即座に手配ですこのプロジェクトのために、3台の社用車と10台のバス20台のリムジンが確保されていました何かが遭った時のためのスペアカーも付いて行きます一番の問題は会長の奥様でした世界一の財閥の令嬢です・・・・・これまで開催されてきた国から、そして今回のツアーの本国担当者(度々来日してチェックや視察してゆきました)から「これをしたらNG」「これは必須」「以前はこれでキレた」等々武勇伝を聞かされていましたので・・・「骨董品の皿を100枚買うとか」その対策にも万全を期す必要がありましたね今考えると面白いプロジェクトでした東京の一等地に100坪の家が建てられるくらいの予算を約1週間で使うこのプロジェクト、、コーディネーター曰く、「一生できないだろうな、こんなこと」はい、、良い経験でした

2007.08.17

-

人生の転機(2)

私の転機となったプロジェクトのお話、少し続けたいと思います先日は、プロジェクトが始まるところまでお話しました実際に始まってみると考えるほど簡単ではなかったです・・・私のチームは当初リーダーを含めて7人ほとんどが私より年上、なおかつ社内的な地位も上・・・部課長クラスをヒラ社員が指揮するみたいなものでした私はサブリーダーですから、基本的にはリーダーに従ってメンバーをリードすればよいと思っていましたが、そうもいかないようでしたうちのリーダーの前職は支店長で、私の本社での仕事のカウンターパートでした当時上司だったのがこのプロジェクトのコーディネーターで、「引き抜いた」格好にはなっていましたが、彼がうちのリーダーの能力を高くかっていたとは信じがたかった、、、というのもいつも仕事の面でどやされている姿を傍で見ていたからですでも彼は私達にとっては素晴らしいリーダーでした確かに少し楽観的で、仕事は完璧ではありませんが(苦笑)、先頭に立ってリードしてくれましたし、上司からのプレッシャーも自分がすべて受け止めていました私達は少し、それに甘えてしまったのかもしれません・・ある日、コーディネーターから私だけ呼び出しを食らいました「君達のチームが最も中心になってプロジェクトを進めて欲しいのに、最も緊張感がないし、進行していない・・・何とかしろ!」正直困りました・・・私はその時まで部下を持ったことがありませんでしたしかも彼らの直属の上司は私ではありません・・・リーダーを焚き付けようにも「大丈夫だよ~」と、マイペース・・・(これが良いんですけどね)私が最初にとった行動はこれでした想いを伝える・・・まずは文章で危機感を感じて欲しいこと、このプロジェクトは私達の動きにかかっていること、コーディネーターは私達の動きに不満をもっていること・・・後で分かったのですが、私がしたことはファシリテーションで言うところの「危機感の醸成」でしたチーム内に危機感をつくり、皆がそれについて反応を始めれば、自然と収束・解決へ向かう夜、自分の本業が終わってから書いた、その10行ほどのメール翌日、メンバーからの返事はこうでした「心配ないよ、私達はみんな協力します」「まだそれほど飛ばす時期でないと思っていたから」「必要なことがあれば何でも言って」これも後々分かったのですが、彼らは本当に私達の会社の中でトップクラスの社員でした普段は部署も職場も違って会うこともない彼ら・・・でも、徐々にその能力の高さに驚くことになります私の教訓(1)「意識と能力の高い集団は、危機感と目標を与えるだけで数倍のパフォーマンスを発揮できる」特にこうしたクロスファンクションチームの場合はメリハリが必要ですから、適度な目標と刺激があると良いですね

2007.08.16

-

自分にとっての「転機」

夏ですね・・暑いですね・・・夏が来ると思い出すことがあります自分のキャリアの転機となったある「事件」、、イベントかな?2004年まで遡りますその頃私は長年の支店勤務から本社へ転勤となって2年目ようやく仕事にも慣れ、自分のスタイルを築き上げ、自己啓発にも力を入れ始めていましたそんな初夏のある日、夕方だったと思いますが「スペシャルプロジェクトチーム」という謎の部署のマネージャーから「ちょっといいか?」と声をかけられましたその方はよく知っていましたし、時々雑談もするので何気なく彼の部屋へ入ってゆきましたすると、、、「来年大きなプロジェクトがあるので、そのチームに入って欲しい。ついては、年初のイベントのチームから降りて欲しい」実は年初に全国のお客さまを集めたコンベンションを行っていまして私の部署はそのイベントを取り仕切っていましただいたい秋口くらいから準備に入るのですが、それに参加しない・・・ワクワクしてきたのでどんなプロジェクトか聞くと、「それは言えない、極秘事項がかなり含まれるから・・」(ますます知りたくなるんですけど、、そう言われると)そして8月のある日、そのプロジェクトチームのキックオフが開催されたのです冒頭マネージャーは英語で挨拶を始めましたそうです・・・このプロジェクトは社長(アメリカ人)を含めたマネジメントを巻き込んだ全社的なものだったのですスタート時は総勢70名程度、これが来年には200人以上に膨れ上がる・・そのプロジェクトとは(バーン)「海外からのお客さまへおもてなしをする」「へ?」(少し目が点になりました・・・)こういうことです1)世界中でビジネスを展開する弊社では2年に1回、社内外の取締役を集めてコンベンションを行う2)今回初めて日本で開催することになった3)会議、観光等含めて2週間、滞在中のお世話をする4)世界中のセレブなので様々な要求に応えられるようにする5)この仕事は成功して当たり前、失敗するとその国の評価が激落ち世界中の要人(財団の代表や他企業のトップも含まれる)が集まるということで、情報は一切シークレット、私達は家族にさえもそのことを話せないテロの標的になりますからね・・・秘密厳守の署名しました・・・(こんなこと人生初めて)こうして1年に渡るプロジェクトが始まったのです表立っては部署の異動はなく、私は文字通りこれまでの仕事と「二束のわらじ状態」となりました(これがまたキツかった)私の役どころはこのイベントの中枢となる通称「オペレーションルーム」のサブリーダーこのプロジェクトが後の「最年少マネージャー」誕生のきっかけになろうとはまったく知る由もありませんでした(つづく)

2007.08.12

-

思わずガッツポーズ!

こういうことは不謹慎かもしれませんが、自分(管理職)にとって最高の瞬間のひとつだと思いました自分のスタッフ(2名)の異動が先日発表されたのですが、本人にとって「希望通り」の部署への異動になったのです昨年来多くのカウンセリングを通して本人のキャリアパスを確認しそして次のステップをどうするか?について話し合ってきていたのでこの異動のチャンスで希望通りの部署へいけたことは本人にも私にもガッツポーズだったわけです7月の日記でも書いていますが、上司とキャリアパスを共有するということは「チャンス」を広げることにつながります今回の2名は7年と10年、同じ部署にいましたつまり2名とも「優秀で」「ユーティリティーな」スタッフなんですねしかし、本人としては長らく同じ部署にいてモチベーションも保てなくなってきます私も同じ部署に長らくいて苦労した経験がありますから・・・とにかく異動を内示した時の彼らの笑顔をみた瞬間管理職としての喜びを感じましたね

2007.08.07

-

人財を語るライブ成功!

少し早めの夏休みを取っていました今日からお仕事再開ですさて、休みに入る前・・7月24日になりますがある勉強会を開催しました「人財について考える」と題して、私達の業界で人材派遣業を立ち上げて成功しているK氏に人の雇い方、そして育て方、ひいては組織のあり方を話して頂きました形式は私をファシリテーターとして、参加者を巻き込むトークライブスタイルこのスタイルは社外での経験もあり、私的には慣れているやり方でしたが、正直、私達お客様たちにはどう受け取られるか・・・と思っていましたただK氏が今回が初めてこのネタで話すということ、そして少人数の勉強会であることから双方向に意見が交換できるスタイルが最適だろうということになりましたK氏はこの講演のために数ヶ月も前から、原稿を作りこんで、練習もかなりしてきているようでした・・・その成果もあって、勉強は大成功このスタイルもかなりいけることが分かりましたその中でK氏も言っていましたが、「そこで働く人が成長できる環境、将来の夢を描ける環境があれば、人はそこで長く働くし、自然に人も集まってくる・・・」まさしくその通りです「雇う」のではなく「共成する」のです会社と個人が共に成長する環境こそ、今最も求められているのではないでしょうか?

2007.08.01

全329件 (329件中 1-50件目)

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- みんなのレビュー

- ☆もりのなす☆Snow Manのコンサートで…

- (2025-11-14 22:23:34)

-

-

-

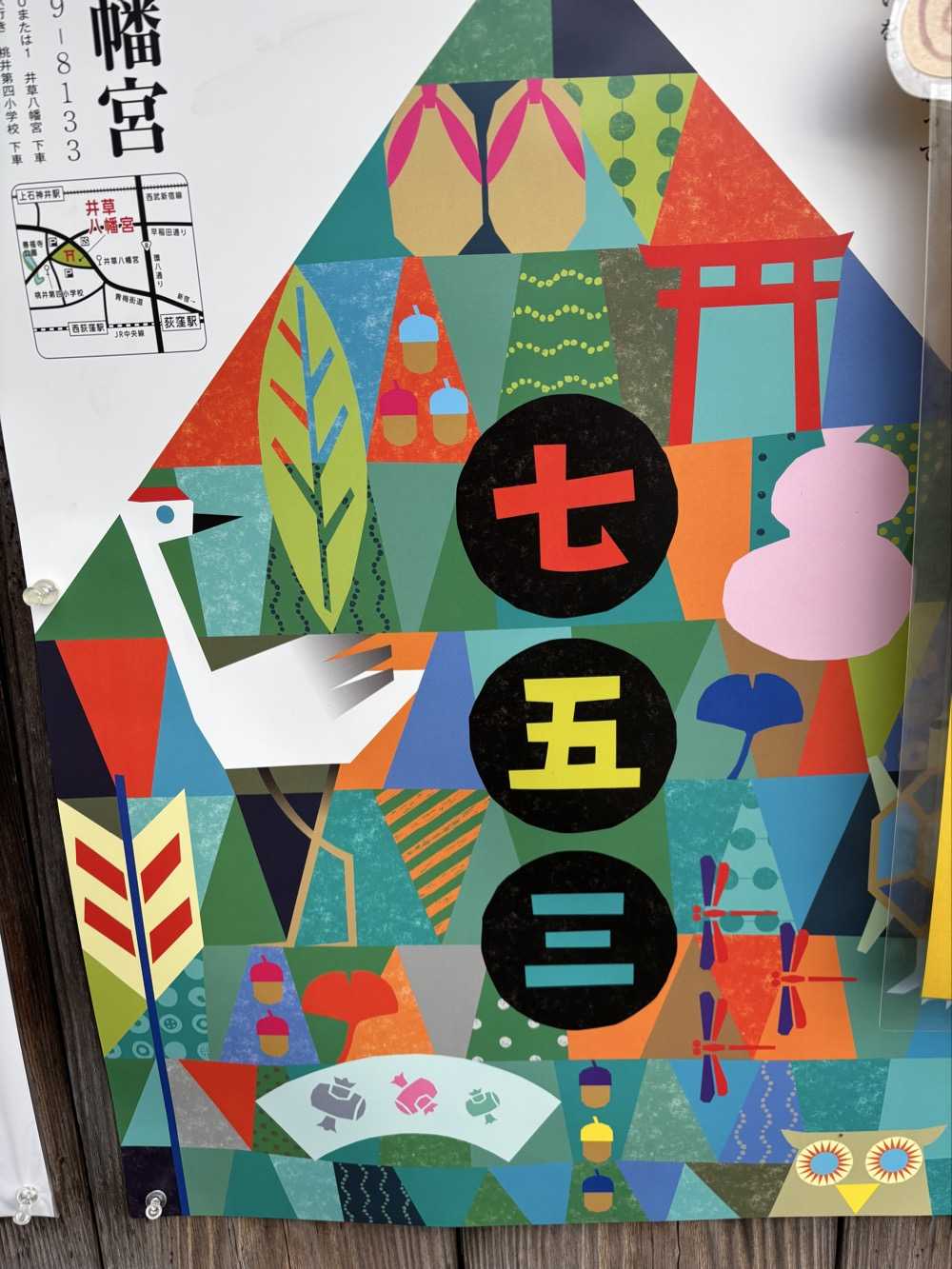

- 今日のこと★☆

- 町の中で見なくなった七五三( ^ω…

- (2025-11-15 09:43:31)

-