PR

Keyword Search

Calendar

October , 2025

September , 2025

August , 2025

July , 2025

May , 2025

April , 2025

March , 2025

February , 2025

Comments

最近のポタの授業は、 若干残尿感あり

。

コスタリカ

が、大統領自ら先頭に立ち、 インテルの工場を誘致してハイテク・クラスター作り

に取り組んでいる話とかが出てきて、ケースの物語自体は大変おもしろいのですが、

なんでそれらの過去における取り組みが成功したのかという 振り返りのFact raisingにとどまっていて

、

まだクラスターが未熟な国がどうやって成長していけるか、そのための具体的なステップは何か、みたいな 将来の議論にはほとんど入っていかない

のです。

たまに将来の施策の話が出たとしても、

「イノベーションを起こすべく、 もっとR&Dにカネをつぎこめ!

」

みたいなレベルにとどまっています。

予算がついたから、システマティックに新技術が生まれるんなら苦労しないっつーの(焼)

、と思わず突っ込みを入れたくなります。

R&D政策のほかに、 どんな施策

(例えば、品質基準の策定、技術者へのインセンティブを考える、などなど) を組み合わせれば効果的なのか

、

あるいは、 R&D予算がついたあとに、実際何かが生まれるまでのエクセキューションの舞台裏

、みたいな生々しい話を、

科学技術政策に関わってました!みたいなケネディースクールの人たちから聞けることを期待しているのですが。。。

(もちろん、僕らは理系じゃないから、イノベーションのプロセスを最後まで議論し尽くすことは無理だけど、なるべく徹底的に詰めようというスタンスは大事なのでは?と思います。)

まあ、別の授業の BSSE(Building a Sustaining and Successful Enterprise)

で、

成長やイノベーションをひねり出すために、会社はどんなことに気をつけ、どんな仕組みを作らなきゃいけないか

、みたいな論点を詰めているので、

BSSEの内容と、ポーターの授業の内容を、 うまくsynthesizeできれば、何かが見えてくるのかも

しれません。

でも、その「解脱」の日はまだ遠そう。。。

* * *

ポーターの授業のあとに、一緒に授業を取っている こんぺー氏

に誘われて、

ケネディー・スクールの映画上映会

へ。

ウィリアムズ教授という開発現場のプロが教えている ” Leadership: A Cross-cultural and International Perspective”

という授業の教材となる映画で、

次の授業では、これを基に講義やディスカッションが行われるらしいです。

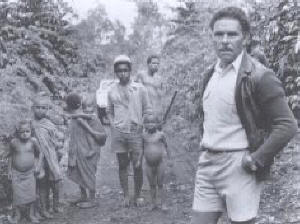

映画は、 パプアニューギニア

を舞台とした 「Black Harvest」

というドキュメンタリーでした。

いやー、これは、 強烈な映画

でした。

いままでHBSでやった 数百本のケースの物語と比べても、ずっとずっと強烈

。

途上国ビジネスに興味のある方々には是非お勧めの一本だと思います。

以下、簡単な筋書きですが、筋書きを最後まで書いても、見る楽しみや、見たときの衝撃はうせないと思うので、書きます。

パプアニューギニアの西部高地の 原住民と、オーストラリア人のハーフとして生まれたジョー

。

幼少の頃は原住民の村で育てられたものの、高等教育は白人と一緒に受け、 ビジネスのノウハウは村一番

です。

そんなジョーが、 原住民数名とジョイント・ベンチャーで、コーヒー園

を開きます。

コーヒー園のための土地を提供した原住民たちは、利益の40%を得て、

ジョーは、農場運営や販売のノウハウを提供し、開業のための 銀行ローンに個人保証

をつけたというリスクの見返りに、持分の60%を取ります。

一般的に果樹系の作物は、木を植えてから数年は実は取れませんので、

開業して5年後、 ようやくはじめてのコーヒー豆の収穫を迎えます

。

ところが、タイミングの悪いことに、その年の 国際市場でのコーヒー豆の価格が暴落

。

価格が下がったら、コストを減らさない限り、企業は存続できないので、

ジョーは、ものすごい話し合いの挙句、なんとか、 原住民労働者たちを説得して、給料を減らすことについて合意

を取り付けます。

そんなある日、 収穫作業を手伝うはずの原住民たちは、一向に農場に現れません

。

なんと、コーヒー園のある村と 同盟を組んでいる村が、他の部族と戦争をはじめたらしく、

村の男たちは、同盟を組んだ村を助けるために、戦闘に行ってしまった

のでした。

労働者が来てくれず、収穫ができないので、 コーヒー豆は日に日に、黒く変色して、腐っていきます

。

いろいろな話合いが持たれますが、一向に効果なし。

たまりかねたジョーは、 現地での葬式の風習

にのっとって、

墓標を立て、そこに、コーヒー豆をつるし、 「コーヒー園の葬式」

を行います。

この意図は定かではないですが、

「この村の古い考え方が、まさにコーヒー園を死においやろうとしている」

というメッセージを、原住民たちにハッキリわかる形で示したかったのかもしれません。

でも、 この試みも、バックファイヤー

し、「現地の風習をバカにしている」と

人々の怒りを買ってしまいます。

このあとも、いろいろなドラマがあるのですが、

結局、このコーヒー園は倒産し、ジョーは、多大な借金を抱えるはめになってしまったのでした。。。

ジョーと原住民の話し合いの場や、戦闘現場にカメラクルーが入って、映像を取っているだけに、

ものすごい迫力です。

コーヒー園が「死んでいく」のをなすすべもなく見るしかないジョーの苦悩

が、生々しすぎる程に描かれています。

見終わったあと、「死ぬほど強烈でしたよ」とこんぺー氏に感想をいったところ、

「いやー、毎日こういうの見続けているから、麻痺してしまって。。。」とのこと。

そう言いきれる学生生活も果てしない。。。

結局、僕の 感想はとても単純

で、

いろんな開発のための施策はあるけれど、

最後はexecutionにかかっているんだなあ

、ということ。

経済を開放して、いいコーヒーを作って、外貨を稼いで、豊かになろう!というのは誰でも提案できる話です。

でも、その 実行のための短期的な痛みを誰がかぶるか

だとか、

そのための 説得やコーディネーションをどう進めるか

とか、

並大抵のことではないと思います。

映画を見終わったあとも、なぜコーヒー園がうまくいかなかったのか、本質的な原因はわからないままです。

ジョーの説得のやり方が甘くて、原住民は、自分がどんなeconomic decisionをしているか理解できなかったのでしょうか?

それとも、原住民たちは、 economicsより、同盟の部族を助けるということに価値を置いて

、コーヒーより戦闘を取ろうというdeliberateな意思決定を行ったのでしょうか?

そうなると、やはり文化が問題なのか?

文化が問題だったら、どうすればいいのさ

、って感じです。

ハーバード・ビジネス・スクールはChange Makerを作る学校だといわれているけど、

運が悪かったのか、僕の不徳のいたすところか、

リーダーシップや改革の要素は、僕の学びからは抜け落ちているのです。。。

パプアニューギニアのコーヒー園みたいな状況を前にしても、

「Stake holderが、どういう価値観やインセンティブに基づいて行動しているか、緻密に考える」

「感情的にならず、プロフェッショナルな姿勢で、ひたすら粘り強く話しあう」

くらいしか、やるべきことが思いつきません。

脳みそ絞っても、思いつくのは、

「うーん、もし、戦闘が原住民にとって男気を現す儀式だと捉えるなら、代わりにラグビーとか格闘的なスポーツを広めるか?」

みたいな、おバカなアイディアばかり。。。

ケネディー・スクールでリーダーシップ訓練にいそしんでいる「ハイフェッツ教団」

の人たちは、

こういう痛みを伴う改革を進める際に、少しでも効果的にやれる独自のアプローチを持っているのかしら?

こういう問題について、日々考えているケネディーの方々はすごい

と思います。。。

(ケネディーでのリーダーシップ訓練の様子は、 I氏のブログ

が秀逸)

やはり、結局のところ、 僕にとっての唯一のアプローチは、現場に飛び込むこと

。

僕の前職の 合併・買収の案件

だって、 バリュエーションやストラクチャリングなど、外から見える部分は誰にだってわかる簡単な話

です。

(だからこそ、MBAを出たちょっと気の利いた方々には投資銀行はコバカにされるのです。。。(涙))

でも、これらの 単純なコンセプトをエクセキューションするということに伴って、いろんな有象無象の問題

があって、

焼いたり、焼かれたり、涙を流したりしながらやるから、投資銀行はフィーを頂けるのだと今でも思っています。

(フィーが高すぎるかもー、という批判はさておき。。。)

何年か働くと、この辺で火がつくなあとか、焼かれるなあとか、

この場合はハードに打ち返そうとか、この場合は泣き落としてみようとか、天から何か声が聞こえるのを待とう、みたいな Tacticsや、嗅覚

は身についてきて、

はじめて接したときにはお手上げだった問題も、なんとか前に進めることができるようになります。

そういう意味では、 開発の現場でのエクセキューション能力やリーダーシップも、

結局仕事をはじめてみないとわからない話なのかも

しれませんね。

なので、そろそろ働くのが楽しみになりつつあるのです。

卒業のときが、刻一刻と近づいてきています。

-

エピローグ - ぶれない強い気持ち June 9, 2008

-

最後の授業シリーズ(最終回) - 戦友より May 1, 2008

-

最後の授業シリーズ(その2) - メルクの… April 28, 2008