全257件 (257件中 1-50件目)

-

エピローグ - ぶれない強い気持ち

先週木曜日に卒業式が終わりました。卒業式はあいにくの曇り空でしたが、Harvard Yardの会場には、ハナミズキの真っ白な花びらが舞っていて、次々と舞い降りてくるそれらの花びらは、僕にとっては、今後の僕たちが立ち向かわなければならない様々なチャレンジの中に見える一筋の希望の光のように見えたのでした。式が終わり、ここ数日は、ばたばたと引越しの準備をしていて、明日ワシントンDCに向けて出発します。そして、これが、ブログ「Earth Color」最後のエントリーになります。今後の予定ですが、6月から8月にかけて、アフリカや中央アジアを旅して、9月からワシントンDCの国際機関で勤務をはじめます。卒業後の生活は、新たなブログEarth Color 2でつづっていくつもりです。これからは一応公務員ですので、どこまで、毒気のある本音トークが展開できるかは要検討ですが、細々とでも、できる限り書いていきたいと思っています。URLはこちらです:Earth Color 2http://blog.livedoor.jp/earthcolor0826/初心を忘れず、ぶれない強い気持ちを持って、走っていきたいと思います。最後に、ブログに書き込んでいただいたいろんな方のコメントや、頂いたメールなどは、本当に励みになりました。2年間、ご愛読ありがとうございました。* * *キャンパスを歩くと、思わず目をつぶってしまいそうな鮮烈な芝生の緑。チャールズ川には、水面に反射してキラキラ光るダイヤモンドのような光の屑が舞っています。まぶしい6月の太陽は、2年間を走り終えた学生たちを祝福するかのように、輝いていて、そして、学生たちが過ぎ去っていったケンブリッジの街は、これから静かで一瞬の夏を迎えるのです。(終わり)

June 9, 2008

-

この1ヶ月どこをほっつき歩いていたか

お久しぶりです。この1ヶ月まったくブログを更新してませんでしたが、どこをほっつき歩いていたかご報告したいと思います。まずは、5月8日から13日までがハーバードの同級生8名を引きつれ、「勝手にJapan Trip 2008」を決行。今回の旅をプロデュースするのは、元アメリカ陸軍特殊部隊「グリーンベレー」隊長で、イラク・アフガンでの戦闘経験豊富なジョーと、日本の体育会環境で育った僕。従って(当然ながら)、旅のテーマは「ハードボイルド」及び「時間厳守」。強行スケジュールで、東京、京都を一気に駆け抜け、究極の目的地福井へ。去年の「福井Trip」同様、うちのおばちゃんの酒蔵で酒造りのプロセスを体験してもらったり、越前海岸をドライブしたり、温泉旅館で新鮮な刺身と酒に舌鼓を打ったり。「すかした」HBSの学生たちを一気に日本の田舎ファンに変えておきました。今年は、「私は普段はなんでも食べるのだけど、今日は魚を食べる気分じゃないの」みたいなわがまま白人女もいなかったし(っていうか、今回の「ハードボイルド」な旅では一切好き嫌いは許さず)、非常にやりやすかったです(猛毒)。写真も何枚か。まずは「聖地」ヒルズに上陸。この場所で僕が体験した様々な物語を語り出すと、これから投資銀行業界に就職する外人たちは表情を曇らすのであった。。。(東京)ここで取るポーズはやっぱこれでしょ(京都)「ハードボイルド」な旅とはいえ、こんな瞬間も。。。(京都)越前海岸(福井)僕の実家(福井)その後、クラスメートたちは韓国・香港・タイの旅へと去っていきましたが、僕はしばらく東京に滞在しました。空手部の先輩のつてで、東大の環境学の教授と、アフリカについてお話する機会を頂けるなど、収穫の多い滞在になりました。5月18日から22日までワシントンDCへ。就職先の配属面接が行われたり、家探しをしたり、忙しく動き回りました。5月23日から29日まではメキシコ。大学時代同じ風呂なし貧乏アパートに住んでいた友達が、メキシコ・シティーに駐在しているので、彼を訪ねていきました。熊本出身で、アイスホッケー部のキャプテンを務めた熱い男です。メキシコ・シティーではたいした観光もせず、ひたすらビールとテキーラな日々。大学時代の友達と語るのは、どれだけ時が経っても、部活の話とか、貧乏アパートのそばにあった銭湯や定食屋の話だとか、僕たちをよく潰してくれたサントリーの「レッド」(本当にひどいウィスキーだ)ついてだとか、将来子供ができたら都会の私立高校じゃなくて田舎の県立高校に入れたいよね、とかいう話。なんでこんなくだらない話で時間が過ぎていくのか不思議だけれど、大学の友達ってそういうもんかもしれません。メキシコ・シティーに三日滞在したあと、そこから北へバスで5時間ほどのところにあるグアナファトという小さな町へ。かつては銀の採掘の基地として栄え、山の斜面沿いに古い町並みが残る、本当に美しい街でした。街のいたるところに残るレンガで覆われた地下道や、かわいい教会や、テラスのついたカラフルな家に挟まれた狭い路地など、なんだか「天空の城ラピュタ」に出てきそうな街でした。ここでも、結局はビール三昧。年をとるにつれ、自分の旅のスタイルみたいなものが少しずつ定まってきて、僕にとっての旅は、「日のあたる場所で、ビールを飲む」ということなのかもしれません。グアナファトでも、日中はひたすらカフェでビールを飲み(ネグラ・モデロという黒ビールと、モデロ・エスペシャルという白ビールが最高にうまかった)、気が向いたら通りに繰り出して子供の写真を撮り、夜は安宿で出会った旅人たちと語る、みたいな日々でした。グアナファトの写真を何枚か。5月は時間があっという間に流れていき、卒業式まで残すところあと5日です。

June 1, 2008

-

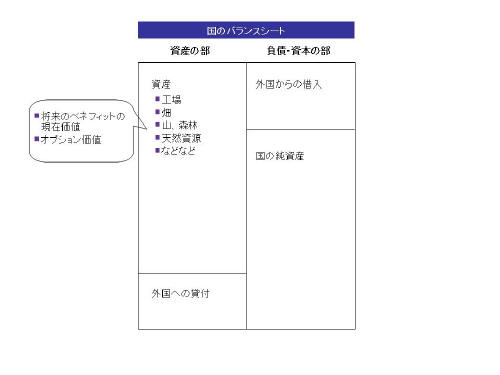

最後の授業シリーズ(最終回) - 戦友より

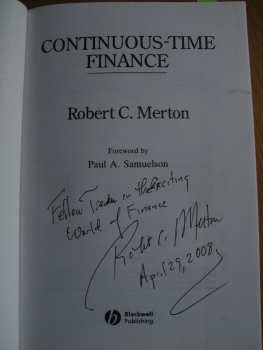

今日が、マートン教授の連続講義最終回でした。そして、これが、僕にとってのハーバード・ビジネス・スクールで受ける最後の授業になりました。昨日の講義では、マートン教授が関わった超有名ヘッジファンドLong-term Capital Management社(以下「LTCM」)の設立から滅びに至るまでを描いたケースを読み、LTCMでトレーダーをやっていたエリック・ローゼンフィールド氏を迎えての授業。「LTCMは怪しげなデリバティブを使いまくって、無茶なリスクを取って自滅した」とか「傲慢な学者たちの数学モデルの限界が露呈」など、マスコミや評論家からはセンセーショナルな取り上げられ方をされがちなLTCMですが、本当に現場で起こっていたことはなんだったのか、何がLTCM崩壊の真の要因だったのか、ローゼンフィールド氏が解説をしてくれました。なかなか難解なお話で、恥ずかしながらそんなにきっちり理解したわけではないのですが、理解の限りで書いてみると、こういうことのようです。1998年8月17日ロシアがなぜか自国通貨建ての債券でデフォルト(普通は他国通貨建てのものを先にデフォルトするのに)。その後債券市場が荒れ模様を見せ始める。1998年8月21日突如、アメリカやイギリスの国債のスワップ・スプレッドが、LTCMの読みと逆方向に大きく動く。同じ日に、LTCMがリスク・アーブをかけていたTellabs社によるCiena Corp社の買収が破談に。この二つの「運の悪い」動きで、LTCMは5.5億ドルの巨額の損失を計上。1998年9月8月は単なる「極度の運の悪さ」が続いただけだったが、9月に入ると「マーケット全体がまるでLTCMを陥れるかのように動き始める。」LTCMと取引をしていたカウンターパーティーが取引を手仕舞いはじめる。「我々は、みんなが品物を投げ売る中、腐っていく在庫を抱えて、なすすべがない野菜の卸売業者のようだった」LTCMが取っているポジションがだんだん明らかになっていくと、LTCMが潰れる方向に賭けてトレードをするひとたちも出てきます。マートン教授いわく、「あの時期は、画面を見ると、取っているポジションが全て真っ赤だった(※ブルームバーグなどの端末では、値段が下がると赤字で表示されます)。ショートだろうが、ロングだろうが、関係なく画面は真っ赤。あの光景はもう思い出したくない。」こういった状況では、平時にはcorrelationが低いと想定されていたすべてのポジションのcorrelationが限りなく1に近くなり、分散投資効果もへったくれもなくなってしまう。運の悪さに端を発したものの、一旦マーケットの「神」に「滅びる」と魅入られた者は、その「神の見えざる手」に抗うすべなく、「自分を陥れるかのように動く」市場の連鎖反応が加速する中、なすすべなく沈んでいくしかなかったということなのでしょうか。やはり、マートン教授にとって、破綻した会社の話をするのは辛いらしく、やや感情的な感じで、昨日の授業は終了したのでした。明けて、今日。生徒からの様々な質問に、マートン教授が忌憚なく答えるというなんとも贅沢なセッション。その中でいくつかの心に残ったメッセージを書いておきます。「私は、君たちに、単なる金融工学の公式を教えたんじゃない。私が本当に教えたかったのは、金融のツールを使って、これから君たちが直面する複雑な問題をどういうアプローチで解くか、という考え方だ。『連続時間型ファイナンス』や、『Dynamic Replicating Portfolio』、『Institutionではなくfunctionという切り口で世界を見る』といった堅牢な思考方法は、shelf-lifeが長く、いろんな局面で応用することができ、きっと君たちが将来向き合うであろう問題を考えるのに役に立つだろう。」「ときどき、学生が私のところにきて、『金融の世界では、重要な発見はされつくしてしまった。』と嘆いたりする。全くそんなことはない。金融の世界は、まだまだイノベーションの余地がある、とてもエキサイティングな分野だ。これから金融界に入っていく人たちは、祝福されるべき人々だ。」また、マートン教授のデリバティブに対する考え方も披瀝されます。教授は、まだ市場は完全に効率的ではなく、様々なリスクが、そのリスクを取るべきではない人々によって保有されている、という風に考えているようです(筆者注: 以前書いた造り酒屋のクレジットリスクの話を思い出してください)。LTCMは、そういうリスクを取るのにもっと”comparative advantage”がある人々にとってもらうための、仲介業務を行うという役割も持っていた、とのこと。だから、デリバティブは、単なるギャンブルの道具ではなく、リスクの仲介をするためのツールとして使おうとしていた、ということなのでしょう。そして、マートン教授が強調していたのは、「人間は決して愚かではない」ということ。金融市場で危機が起こると、メディアなどから、「無茶なリスクを取りすぎた愚かな行動」などと批判されがちです。もちろん、それはもっともな指摘ではあります。車の世界に例えると、ABSブレーキが導入されても、事故は減らなかったりします。なぜなら人はいいブレーキがでたらもっとスピードを出そうとするから。デリバティブについても、そういう側面もあり、それが金融市場の危機の発生につながっている面は否定できません。おそらく、LTCMのパートナーたちは、「ABSブレーキが入ったのをいいことに、高速道路を今までより速く走った」のかもしれませんし、起こりうる危機に対する理解は不十分で、実際に危機の際に起こったマーケットの動きは、彼らの想定やモデルには織り込まれていなかったのでしょう。でも、危機の現場にいたファンド・マネージャーやトレーダーたちがバカだったわけでは決してなく、彼らが一生懸命知恵を振り絞って、より市場を効率的にするためのイノベーションを起こそうという試みをしていたという側面があることは理解してほしい、ということを強調していました。世の中にうごめく様々なリスクを、そのリスクを一番取るのに適しているところに移そう、という試み自体は、世の中的に価値がある動きだと思いますし、だからこそ、マートン教授も、ファンドをひとつ潰すという強烈な試練を乗り切り、その教訓を生かしながら、更なる金融イノベーションの研究を進めているんだと思います。授業の後にマートン教授の著書「Continuous-Time Finance」にサインを頂きました。教授が筆を取ってさらさらと書いた言葉は:"Fellow trader in the exciting world of financeRobert C. MertonApril 29, 2008"「Fellow trader」ってどういう意味なんだろうとしばし考えたのですが、「一緒に働く(債券や株式の)トレーダー」と直訳するのではなく、「戦友」っていう意味なのかなあ、とふと思いました。つまり、"このエキサイティングな金融の世界で共に戦う(君の)戦友ロバート・C・マートン2008年4月29日"人間は時に失敗するけれども、まだまだ改善やイノベーションの余地がある金融市場で、共に知恵を振り絞って戦っていこうじゃないか、というマートン教授からのメッセージに、思わず胸が熱くなりました。本当に金融の世界は複雑です。マートン教授のような天才でも、時にはリスクを見誤って大損をこくこともある。それでも、「人間の知」のポテンシャルを信じて、より人間社会に貢献する金融技術を目指して研究を進めるマートン教授の前向きで建設的な姿勢は、尊敬に値すると僕は思います。そして、この「建設的な楽観主義」は、金融に限らず、僕のハーバードでの生活を総括する言葉なんだと思います。僕が、ハーバード・ビジネス・スクールで学んだ最大のもの、それを少しでもクリアな言葉に結晶させようと試みるならば、それは、絶望的なまでに複雑な問題を抱える世界の姿を2年前の自分よりもより精緻に見つめることのできる視座、その複雑さをかみしめ、問題に正面から向き合おうとする許容度、そして、それでも、僕たちはきっと問題の改善に向かって前進していけるだろうと信じられる人間の叡智への希望、なのかもしれません。

May 1, 2008

-

トヨタ生産方式が途上国の製造業に革命を起こす!?

最高にあっつい日本人に会いました!!HBSで一学年後輩のOさん。彼のバックグラウンドは、かのトヨタ生産方式を海外企業に広めるコンサルタント。メキシコやロシアなど新興国の、ソーセージ会社、靴会社など、いろいろな製造業の原価を飛躍的に下げ、生産性と競争力をたたき出した、血と汗と涙の体験談を聞かせていただきました。まず、Oさんが強調していたのが、「トップのコミットメント」。トヨタ生産方式は、「ヒトが変わる」ということが起こらないと、成功しないので、まず、会社のトップが、「これを実行するぞ」という強い気持ちを持つことが大事なんだそうです。トップのコミットメントを確認したら、気合の「カイゼン」プロジェクトが始まります。最初に、1週間くらい工場に張り付いて、徹底的にムダを探し出すそうです。これも、Oさんが先頭に立って、24時間体制で、手を汚して、分析して、ムダを見つけるという動作のお手本(lead by example)を見せてあげるそうです。(ちなみに、彼のお父さんは、トヨタのケースでも登場する、トヨタ生産方式の権化のような有名な方で、そのお父さんの場合は、1時間工場のフロアを見回るだけで、オペレーションの弱みが把握できてしまうそうです)こうやってお手本を見せたら、現場の人たちに「次回のミーティングまでにこの部分のパフォーマンスを改善させよう(例:あるラインの歩留まりを上げるとか)」といった「宿題」をあげて、一旦引き上げます。一旦引き上げるのは、結局、現場の意識が変わって、自発的にカイゼンをしていく、ということを学んでもらわないと、本質的に状況は変わらないからだそうです。この「お手本」と「宿題」を繰り返していくうちに、現場の意識はどんどん変わっていくそうです。メキシコのある工場では、従業員の士気がいまひとつで、従業員がすぐ工場をやめてしまうというのが悩みの種だったのですが、トヨタ式を導入して、一人一人の知恵によっていろんな指標が改善していくうちに、従業員たちは「考える楽しさ」を覚え、彼らのやる気は見違えるように変わっていったそうです。ちなみに、お給料の出し方などのインセンティブ体系は、いじらないそうです。だから、飛躍的な原価の下げは、ひとえに従業員たちの「やる気」の向上によるもの。もちろん、原価が下がって、工場の生産性が上がれば、工場の利益も上がっていくので、それに応じて、中長期的には従業員の給料は上がっていきます。そして、くしくも、Oさんは、マイケル・ポーター教授と同じことを言っていました。「経済成長に伴って労働者の賃金は上がっていく。そうすると、賃金が高くなった国の工場はつぶして、もっと賃金の安い国に工場を移動させよう、と考えがち。そうではなくて、賃金の上昇に伴って、もっと頑張ってカイゼンも行い、生産性を上げていくことが大事。そうすれば、賃金の高い国の工場も、賃金の安い国の工場に対して競争力を持ち続けることができる。」結局のところ、競争力や国の豊かさに直結するのは、賃金の安さなどの”factor condition”ではなく、あくまで生産性だ!という、ポタがいつも口を酸っぱくして言っている考え方は、トヨタでは既に常識のようです。もちろん、トヨタ式のような新しい考え方を伝えていくときに、文化の違いは考慮しなければなりません。でも、例えば、アメリカでは野球やアメフトなどのスポーツに例えて、チームワークの話をするなど、相手に刺さる説明の仕方を考えれば、文化の違いは乗り越えられる、とのこと。最後に、今後、トヨタ生産方式がもっともっと世界に広まっていくために、何が必要なのか、聞いてみました。今後の成長のための最大のボトルネックは、「人材育成」だそうです。トヨタ生産方式は、多分に「伝統工芸の伝承」的な要素があって、エンジニアたちは、「暗黙知」を何十年もかけてマスターしていくそうです。それなのに、アメリカなんかだと、折角成長してきたエンジニアも、一人前になるかならないかのうちに、高い給料で他社に引き抜かれてしまうそう。一方、日本では、ベテランさんたちは、言葉の壁やカルチャーの壁もあり、海外、特に途上国でトヨタ式を広める、といったプロジェクトを引き受けてくれる人はまだまだ少ないそう。たしかに、こういう「伝統工芸」的な要素があるからこそ、トヨタ式はそんなに急速に広まっていくというわけにはいかないんですね。だからこそ、今後、「暗黙知」を「形式知」化しつつ、いかにトヨタ式をマスターした人材を効果的に育てていけるか、というのがOさんの腕の見せどころなのでしょう。* * *トヨタ式のすごいところは、新しい設備投資を打ったりせずに、今あるリソースの中で、徹底的にムダを省き、コストを下げていく、というところ。つまり、おカネがなくても、生産性が上げることが可能!というのが、すごいんです。僕としては、途上国の経済発展のためには、途上国の産業競争力が上がっていくことが鍵で(なぜなら、国の富を生み出すのは常にビジネスだから)、途上国の製造業にトヨタ式を教えてあげることは、まさに日本にしかできない国際貢献の方法だと思うし、実は、ODAなどの金銭的な援助と同じくらい(あるいはそれ以上?)インパクトがあることなんじゃないかと思っているのです。そして、こういった技術移転や産業競争力強化が、今の日本の途上国支援業界で、最も未開拓な分野で、かつ最もポテンシャルのある分野なのではないかと思うのです。だから、将来、Oさんと一緒にコラボをして、日本のすぐれた技術やノウハウを、きちんと対価を取る形で(例えばアドバイスの対価に当該企業の株式をもらうとか)アフリカの企業に伝え、アフリカの産業の競争力を上げる!といったプロジェクトができたらいいなあ、と思います。Oさんも、大学時代は国際関係や開発学を勉強されていたそうで、上記のアイディアに関してかなり意気投合しました。こんな「お宝キャラ」が一学年下にいるなんて、もっとはやく気づいておけばよかった!今から、将来のコラボの機会が楽しみです!!(Oさん、ご多忙の中、ほんとうにありがとうございました!もし誤りや誤解を招く書き方があったらご指摘下さいね。)

May 1, 2008

-

最後の授業シリーズ(その2) - メルクの元CEOと楽観的なラティーナからのメッセージ

金曜日。次々と、お気に入りの授業たちが最終回を迎えていきます。Building and Sustaining a Successful Enterpriseメルクの元CEOのレイ・ギルマーティン教授が仕切る授業。去年僕のセクションのオペレーションを教えていたときは、まだケース方式に慣れておらず大変そうでしたが、今年は、完璧にクラスの議論を仕切り、さすが元CEOの貫禄をいかんなく発揮しています。一方で、授業に奥さんをつれてきて、勝手にのろけ話を披露したりする「お茶目さ」は健在。クラスの女子たちからは、「The cutest man I ever met(今まで出会った男性の中で最もキュートだわ)」との声も聞こえてきます。そんなギルマーティン教授の最後のメッセージは相変わらず格調の高いものでした。1年生のときのオペレーションの最後のメッセージと共通ですが、何度聞いても、感動するので、もう一度書きます。決してこのメッセージを忘れることがないように。「仕事をする上で一番大切なのは、Value(価値観・倫理観)とIntegrity(高潔さ・誠実さ)だと思う。仕事をする上で、時には倫理的に微妙なことをやってしまいたくなるときもある。そして、そこで踏みとどまるのは決して簡単なことではない。でも、リーダーの行動が組織のカルチャーを決めるし、みんながリーダーであるあなたを見ていることを忘れてはいけないいかなるときも、周りの人に対する敬意を持ちなさい。もし、自分を攻撃する人がいたら、怒りをもって返さず、なるべく建設的に、真摯に、そして謙虚に対応するようにしなさい。これらを実行していれば、いつか必ず周りの人に助けられる日がくる。最後に一番大事なのは、家族だと思う。これまで私は、いろいろな人から「仕事の家庭との両立」について聞かれると、「バランスが大事」だと答えてきた。でも、もう一度よく振り返ると、結局私は家族を一番にするというはっきりとした優先順位をつけてきたのだと思う。みんながどういう優先順位を取るかはともかく、家族を大事にしながらでも仕事はできる。」結局、ギルマーティン教授が、ビジネスパーソンとして成功できたのは、この愚直なまでの謙虚さと誠実さなんだろうと僕は思っていて、そんな彼の生き様は、同じく愚直に生きようとしている僕に、ものすごい勇気を与えてくれるのです。Institutions, Macroeconomics and the Global Economyコスタリカ人の激ぬるなアルファーロ教授が仕切るマクロ経済の授業。「みなさんは、この難しい経済環境の中、社会に出て行くわけだから、なかなか甘くはないわね。でも、私も今年はこの学校でのTenure(終身雇用権)が取れるか、クビになるかの瀬戸際なのよ。お互い厳しい職場環境で働くものとしてがんばりましょうね(クラス一同爆笑)。80年代にまだ子供だったあなたたちには、今渦巻いているサブプライム危機や不況の影は、はじめて味わう深刻な経済環境でしょう。でも、最後は、市場の力を信じてほしい。もちろん、状況を打開するには、政府の介入や政策も大事。でも、過去の歴史を振り返ると、人間は危機に瀕しても、知恵を絞ってイノベーションを起こして危機を乗り越えてきたわ。だから、みんなは、明日に対して強い希望をもってほしいし、そして世界をもっとよくしていこう、という気持ちを失わないでほしいわ。半年間、どうもありがとう。Ciao!」さすが、ラティーナらしい、楽観的で明るく、でも熱いコメント。こういうキャラが大好きでした。さあ、あとは、来週月曜日と火曜日のマートン教授の「神の声」の2回を残すのみ。最後のケースは、かの伝説のヘッジファンド”Long-Term Capital Management”です。これも、(もしちゃんと内容が理解できたら)リポートしますので、お楽しみに!

April 28, 2008

-

最後の授業シリーズ(その1) - ポーター教授のメッセージ

当地ボストンでは桜が満開です。日本では、別れの季節と言えば、桜ですが、そのコンセプトは、ボストンでもあてはまるようです。ついに、ポーター教授の最後の授業の日が来てしまいました。これまで学んだこと全て踏まえた上でディスカッションする、これまでの集大成となる授業。お題は、「ガーナ」。昨年ガーナを旅し、HBS2年生のガーナ人全員と親交の厚い僕にとっては、かなり熱いテーマ!ガーナの経済史を振り返ることで、なぜ経済発展と貧困削減がこんなに難しい問題なのか、その難しさを改めて実感し、でも逃げることなく問題と正面から向き合い、取り組んでいこうという決意を強める「みそぎ」のような授業でした。* * *1957年にサブサハラ・アフリカ初の独立国となったガーナ。独立当初は、、アフリカの中では、高い教育レベル、比較的まともなインフラ、ココアや金などの強い輸出産業など、成長のための優位な条件があったにも関わらず、その後50年近く経済は伸び悩み、人々は貧困から抜け出すことができませんでした。まず、独立後、なぜ経済運営が失敗し続けたか、というテーマで熱い議論が戦わされます。エンクルマという人が初代の大統領なのですが、彼の政策の柱は、社会主義的な計画経済と、Import substitution(輸入代替政策)でした。今の開発業界においては、あまりにもイケテナイ政策の組み合わせですが、当時の民族解放主義者たちによくみられた「資本主義 = 帝国主義者の考え方」という心理状態では、イデオロギー的に社会主義路線に走りたくなるのもよくわかりますし、当時は、ソ連がうまくいっているように見えていた時代だし、理論的にもImport substitution戦略が華やかなりし頃。だから、エンクルマの取った戦略は、あながちわからない話ではありません。成長途上の国内の製造業などは、海外勢との競争から関税などによって保護され、多くの産業は国営企業によって運営されました。ところが、国営企業の経営は非効率で、産業はあまり発展しませんでした。ココアについては、農民が国際市場の価格変動の影響を受けないように、政府が一定の価格で農民から買い取ります。そのかわり、買い取ったココアの輸出は政府が独占的に執り行い、ココアからの輸出収益が政府の貴重な収入源になりました。インフラ整備にも力を入れ、巨大な人造湖をつくり、ダムと水力発電所を作るなど、野心的なプロジェクトを行いますが、多くのプロジェクトは管理が甘く、予算オーバーや赤字垂れ流し状態が続きます。政治的には、エンクルマは、自ら終身大統領となることを宣言し、一党独裁政権をしきます。こうなると、エンクルマの周りに”rent seeking”をしてくる政治家や役人が増え、汚職がはびこったのでした。1960年代にココアの国際価格が下がり始めると、ガーナの貿易赤字が広がります。Balance of Payment(国際収支)を考えると、貿易赤字(経常赤字)を埋めるためには、資本勘定がプラスじゃなきゃもたないので、ガーナの海外からの借金が増えていきます。こうして経済はどんどん悪化していき、ついに1966年に軍部によるクーデターが起こり、エンクルマは政権を追われます。その後、いろんな政権が入れ替わり立ち代り現れ、一向に政治も経済も安定せず。1979年に空軍大尉だったローリングスが政権を掌握しますが、彼も経済運営に失敗。この時期の一人当たりGDP成長率はマイナス。大飢饉も発生し、飢えた人々の鎖骨がまるで首飾りのようにはっきりと浮き出て、「ローリングスの首飾り」などというシュールな言葉が生まれたのでした。海外からの援助も、こんな状態では焼け石に水。(腐敗で消えていった部分も大きかったことでしょう。。。)ついに、1983年、自力での経済回復が難しいと判断したガーナ政府は、世界銀行とIMFに支援を仰ぎます。世銀とIMFは、ガーナに対し資金援助やテクニカル・アシスタンスを行い、「マクロ経済安定、貿易の自由化、国営企業の民営化、国内産業への補助金の撤廃」などのお約束の政策パッケージをぶちこみます。これらの政策がそれなりに功を奏し、経済は緩やかな回復軌道に乗ります。ところが、貧困を削減するに十分なほどには経済は成長はせず、一人当たりのGDPは、実質ベースでやっと独立当初のレベルに回復した程度。なぜ世銀の政策パッケージは十分な効果を生まなかったのか?ディスカッションではいろんな意見が出ましたが、結局収斂するのは、マクロ環境はよくなっても、強いビジネスが生まれなかったから、という要因。いくらインフレが低くて政府の財政が健全でも、富を生み出して税金を払って雇用を生み出す強い産業(ビジネス)がなかったら、経済は発展しようがない!というのがこの授業の根底に流れる思想。例えば、国の強みを探し出して、それを競争優位に変える戦略は一切生まれなかったし、ビジネスをしやすい環境整備(腐敗をなくす、ビジネス・インフラの整備、など)には、そこまで力が入ることはありませんでした。また、一連の経済改革の敗者に対するケアも十分ではなかったので、改革の実行が思うように進まなかった、という点も指摘されました。例えば、当時の国内労働者の75%は国営企業で働いていたので、国営企業の民営化もおいそれとは進みません。国営企業の労働者のような「改革の敗者」を納得させた上で改革を進めるには、経済改革と並行して、ある程度の”Social progress”を創出することが不可欠、というのも、この授業のテーゼのひとつなのですが、ガーナにはそれがなかった。(例えば、シンガポールのケースでは、経済成長戦略を推し進めると同時に、国民みんなが自分の家を持てるように政府が住宅整備に力を入れた、みたいな「敗者への気遣い」が見られました)そういったさえない状況で、ガーナはミレニアムを迎えます。2000年に行われた選挙の結果、ローリングスに変わって、野党のクフォーが大統領に就任。彼の政策の柱は、(1)ビジネスの強化、(2)腐敗の一掃でした。ビジネスを強化するには、ビジネスがしやすい環境を整えることが肝心、特にインフラ整備が重要!というのがクフォー大統領の認識でした(例えば、1日3回停電が起こる、みたいな状況では、工場はスムーズに運営できません)。今までの反省を生かし、効率的にインフラ整備プロジェクトを運営すべく、ガーナ政府は、民間セクター(例えば海外の電力会社など)との共同プロジェクトを実施します。でも、儲からないプロジェクトには、海外の民間企業は入ってこないので、クフォー大統領は、思い切った電気料金の値上げを実施。電気料金は一気に二倍に跳ね上げられたそうです。これで、民間企業にとっては、利益が出しやすくなり、プロジェクトの出資が魅力的になりますが、国民にとっては大打撃。「長期的にガーナのインフラがアップグレードされるには、海外資本の力が必要で、そのためにはガーナ国民は短期的な打撃を我慢しなければならない。」ということを、どうクフォー大統領が人々に説明したかはわかりませんが、このものすごい「敗者の適応」が必要な場面を、よく乗り切ったと思います。クフォー大統領の就任当初の政策を分析したところで、ディスカッションは終了。締めに、ガーナ人のナナが、2001年以降、今までのガーナの著しい成長についてのアップデートを行いました端的にいうと、ビジネス環境がよくなったことで、海外資本も入ってきて、ガーナはアグリビジネスや製造業が競争力を付け、今では西アフリカのエース級のパフォーマンスをあげているようです。* * *最後にポーター教授からの熱いメッセージ:「なぜ、コースの名前が「Microeconomics of Competitiveness(競争に関するミクロ経済)」となっているか?それは、今まで多くの経済学者や開発関係者が、国の経済成長と貧困削減を考えるときに、マクロにフォーカスしすぎて、ミクロ(つまり個々のビジネスや産業やクラスター)の競争力を強化しよう視点が抜け落ちていたから。でも、国の富を生み出すエンジンは、結局のところ、強いビジネスだ。だから、将来、開発にかかわる君たちにミクロの大切さを理解してほしかった。おそらく、この授業は、世界で唯一、経済発展についてケース方式で教えている授業だ。なぜケース方式にすることが大事なのか?経済発展というのは、決して簡単な問題ではない。この問題の複雑さを考えると、問題分野は山のようにあり、とりうる政策は100個も200個もある。でも、その中から優先順位をつけて実行に移すには、戦略的な考え方が必要。だから膨大なケース情報を見て、国の強みと弱みを分析し、そこから国の戦略を導き出すというトレーニングをしてきたのだ。最後に、みんながどう思おうが、これからは君たちは一生涯私の生徒だ。何か困ったことがあれば遠慮なくいってほしい。卒業して、社会に出たら、とにかく国の競争戦略に携われる場所に潜り込んでほしい。HBSやケネディー、そしてポーターの名前などを使えば、きっと、君たちを雇ってくれる政治家や官僚がいるはずだ。国の競争戦略に携われる場所に潜り込んだら、まわりの人々にこのコースのコンセプトを広めてほしい。ボトムアップで状況を変革しようという人々が増えていけば、きっとものごとは変わっていくと私は信じている。」読者の方々にうまく伝わるかわかりませんが、かなりインスピレーショナルなメッセージでした。このインスピレーショナルなメッセージを聞き、経済成長と貧困削減のエンジンになる産業を育てるお手伝いをしたい、と考えている僕の思いはますます熱くなったのでした。

April 27, 2008

-

ボストン日本人研究者交流会

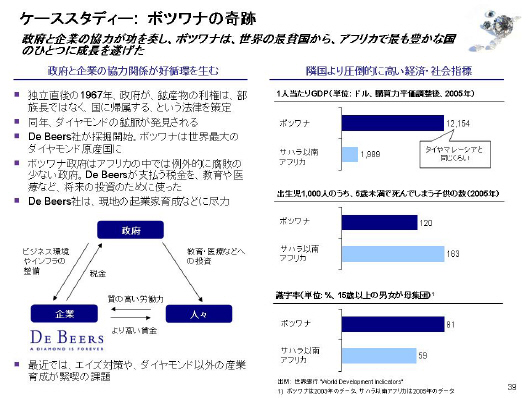

土曜日は、ボストン日本人研究者交流会で発表をさせていただく機会を頂きました。50人強のボストン近郊在住の、研究者さん、お医者さん、ビジネスパーソン、学生さんなど、いろんな方が来ていただいて、アフリカについてのお話(昨年夏のモザンビークでのインターンの話を中心に)をさせて頂きました。お題はこんな感じ:-----「投資銀行マンのモザンビーク戦記」「今アフリカでビジネスが熱いんですよ!」と言われたら、どう思われますか?「えー、そんなのうまくいくの?ちゃんと儲かるの?」と感じられる方が大半かもしれません。でも、実は、アフリカのような発展途上の国々でも、ビジネスの種はたくさん転がっているんです。そして、ビジネスを通じて、発展途上国の貧困削減に取り組んでいこう、とする動きが、ビジネス界や開発援助業界で注目を集めつつあります。世界銀行などの開発援助機関も、「貧しい人々が貧困から抜け出すためには、お金儲けの手段が必要だ。途上国の経済発展と貧困削減のためにはもっとビジネスを育てないと!」ということを言いはじめています。本発表では、途上国開発についてド素人だった元投資銀行マンの発表者が、去年の夏、モザンビークというアフリカの国に飛び込んで、農業ビジネスの事業戦略構築に携わる中で、見たこと、感じたことをお話ししたいと思っています。その上で、アフリカ、アジア、ラテンアメリカなどの発展途上国の貧困削減のためにどんなことが起きなきゃいけないか、私たち一人一人がどのように関わっていけるか等をディスカッションできればいいなあと思っています。-----生まれつきの口下手っぷりが遺憾なく発揮され、いまいち上手なプレゼンではなかったので、反省しきりなのですが、いろんな方から、「おもしろかった」とか「熱かった」とかポジティブな反応をいただけたのでよかったです。でも、さすが、理系・医学系の研究者の方々中心に集まっていただいた方々は、超熱心に聴いてくださいました。途中、みなさんすごい怖い顔で聞いていらっしゃるので、僕の話がつまんないのかなあ、とややあせりましたが、実は、プレゼンテーションのスライドの内容を、とても細かく見てくださっていたわけで、プレゼンのあとのQ&Aセッションと、その後の懇親会で、ものすごい新鮮で鋭い質問を山のように頂きました。例えば、あるお医者様から聞かれた「ボツワナはアフリカの経済発展の成功事例というスライドについてだが、ボツワナの一人当たりGDPは素晴らしい数値が出ているが、乳幼児死亡率のような健康指標はあまり改善していない。これは、経済発展の恩恵が、医療分野にうまく流れなかったということなのか?だとしたら、その要因は何か?」という質問。ものすごい鋭いポイントなのですが、残念ながら僕はボツワナの医療分野の現状についての理解がほとんどなく、答えられませんでした。もっともっと、勉強しなきゃです!また、ビジネス関係者の方々からも、「将来一緒に途上国ビジネスでコラボしましょう!」みたいなお声がけも頂けて、とてもうれしかったです。途上国向け投資をやる以外に、アフリカの(特にビジネスに関する)ポジティブな面を伝えていこう(特に日本の人たちに)というスポークスマン的役割も果たしたいと思っている僕には、異業種の方々にお話をできた今回は、大変いい勉強になったのでした。僕と一緒に発表されたお医者様による、3D-CTスキャンを使った画期的な大腸がん検診についてのプレゼンもかなりおもしろかったです!動画などを交えて説明してくださったので、CTのすごさを体感できました。内視鏡だとか胃カメラ系は想像しただけで気絶しそうなのですが、これなら安心して検査にいけそう。やっぱりイノベーションに関する話を聞くと元気がでますね!会場の手配等いろいろご準備頂いた研究会幹事の皆様、快晴で全く勉強会日和ではないなか聞きにきてくださった皆様、改めてありがとうございました!

April 22, 2008

-

ビジネススクールなのに農業実習!?

昨日は、アグリビジネスの授業の一環で、農業実習に行ってきました。「アグリビジネスを学ぶ我々の中に、農家に行ったことがない奴がいるなどということは、あってはならない。」ということで、学生中心で企画されたもの。ボストンから、車で1時間くらいのところにある有機農家に行ってきました。天気は快晴、気温も温暖、農場訪問には素晴らしいコンディションです。まずは、ほうれん草やレタスの苗を育てているグリーンハウスを見学。続いて、鶏を見学。こんなちっちゃいヒヨコちゃんが、数週間でこんな大きな鶏になります。続いて、これからレタスを植える予定の10ヘクタール(1ヘクタールは100mx100mだから、だいたいサッカー場一個分くらい)の巨大な畑へ。これだけの巨大な畑を有機栽培でやるのは、草むしりや害虫防止などの作業が、さぞかし大変だろうなあと思います。でも、案内してくれた経営者が言っていたのは、アメリカでは、有機栽培の認定基準がとてもゆるく、仮に多少化学肥料や殺虫剤を使っていても、ランダム・チェックとかもないし、ほとんどばれることはないそうです。だから、本当にまじめに有機栽培をやっているうちのような農家は報われないのだよ、と言っていました。なぜそんな緩い基準になっているかは説明してくれませんでしたが、僕の想像だと、まじめに有機栽培をやってたら、農家の採算がとれなくなってしまう、などの政治的な理由があるんだろうなあと思います。アメリカはホールフーズみたいな巨大な有機食品スーパーのチェーンがあって、有機食品がちまたにあふれています。農家出身の僕としては、農民不足の現代において、本来は手間のかかる有機食品をよくそんなに大量生産できるよなあと不思議に思っていたのですが、認定基準が緩いということであれば、すっきり謎が解けた気分です。ちなみに、経営者がいうには、日本の有機栽培基準が、世界で一番厳格で、一番まともだそうです。たから、日本の有機野菜は本当の意味で無農薬栽培されているから、高い値段を出す意味があるとのこと。ただ、経営者が言っていたのは、結局のところ、有機だろうが、化学肥料を使っていようが、取れたてのフレッシュな野菜が一番うまいのさ!有機野菜だって、古くなればまずくなるし。まったく賛成です!農場見学のあとは、コーンブレッドとマメの煮物をつまみに、地元の大麦から作った地ビールを飲み、ちょっとしたパーティーみたいになりました。特に地ビールはものすごくコクがあっておいしかったです!* * *農家でフレッシュな食べ物に舌鼓を打ったあとは、大急ぎでボストンに戻り、1年生たちが主催してくれた追い出しコンパへ。久しぶりに1年生、2年生の大団円で、楽しい会でした。企画してくださった1年生の皆様、ほんとうにありがとうございました!

April 19, 2008

-

ナイジェリア・ブームに火をつけろ!

今日は、ポタの授業のプロジェクトのプレゼンテーションがありました。僕たちのチームは、ナイジェリアの金融クラスターの現状とクラスターの振興政策についてプレゼンテーション。(写真は僕たちのチームです)なんと、ナイジェリアの元大臣(何の大臣だったか忘れた。。。たしか経済系)がプレゼンテーションを聞きにきてくれました!元大臣は、現在はケネディー・スクールのミッド・キャリア・プログラムの学生をされていて、近々ナイジェリアの政界に戻られるそうです。僕たちが立てた政策提言をナイジェリアの政治家に聞いていただけるのだから、これ以上ないチャンスです!プレゼンは、ガーナ人ナナ(HBS)による、イントロダクションからスタート。なぜ、今ナイジェリアの金融セクターが熱いか、そしてナイジェリアの経済発展と貧困削減のためにいかに金融が重要か、という気合のこもったトークで一気に聴衆を引き込みます。続いてナイジェリアの民族衣装に身をつつんだゼイナブ(ケニア人、ケネディー・スクール)が政治状況と貧困問題についてトーク。ゼイナブはナイジェリアのシェル社(石油会社)での勤務が長く、現場を熟知しているだけあって、トークに迫力があります。その後、ドイツ人ラーズ(ケネディー・スクール)がナイジェリアのマクロ経済環境について切れ味鋭い説明を展開。そして、プレゼンテーションは、佳境の金融クラスターの話へ。まずは、僕がクラスターの歴史と2002年の制度改革(ナイジェリア版金融ビッグバン)、クラスターの各プレーヤーの状況について説明します。残念だったのは、いくつか狙い済ましたギャグを放ってみたけど、ことごとくはずしたこと。。。僕はプレゼンや授業中の発言でウケを取るのは比較的うまい方だと思っているのですが、ケネディーの方々の笑いのツボは少し違っていらっしゃるのでしょうか。。。締めに、フランス人マティアス(ケネディー・スクール)が、2002年の制度改革以降のクラスターの急成長と、今後の課題及び政策提言(詳細は書きませんが、石油やインフラ以外の産業振興、現地金融機関が長期の投融資を行うためのキャパシティー・ビルディング、一般消費者向けの金融サービス強化などが骨子)を説明。聴衆の反応は上々。持ち時間の20分を使い切って時間オーバーになるチームが多い中、うちのチームはプレゼンの各スライドのメッセージをハッキリさせ、時間を短く抑えた上に、みんな話すのがうまかったと思います。切れ味の鋭いプレゼンテーションに、ポーターも大喜び。授業終了後、チームメンバー一人一人と堅い握手を交わします。「いやー、こんなにナイジェリアの金融が盛り上がってるなんて全く知らなかったよ!よくやってくれた!」金融クラスター嫌いのポーターのはずだが、アフリカという難しい環境の中で、ここまでドラマティックな成長を遂げているクラスターを見ると盛り上がるんですねえ。。。ナイジェリアの映画業界「Nollywood」を取り上げたチーム(ケネディー・スクール学生のインド人の元映画監督がチームリーダー!)もうまくプレゼンしたし、ポーターの中で、ナイジェリア・ブームに火がついたかもしれません!もしかしたら、ナイジェリアがこの授業のケースとして登場する日も近いか?と期待が高まります。(HBSのナイジェリアのケースというと、石油業界と民族紛争に関するケースしかありません。これもひどい話ですが)それにしても、感じたのは、アフリカは、まだまだマーケティングをしなきゃいけないな、ってこと。みんなアフリカなんていうと、そこは未開発の暗黒の大陸で、コーヒークラスターやバナナクラスターはあっても、世界レベルで戦える可能性を持つ金融クラスターなんてないと思ってるから、僕たちのプレゼンを聞いてショックを受けたんだろうと思います。アフリカの強い面を、もっとアピールするべく努力しないと!という思いが強まりました。ポーターのフィードバックのあと、ナイジェリアの大臣からコメントを頂きました。大臣も、「とても質の高いプレゼンだった」と満足そう。僕たちの政策提言については、基本的に一点を除いて全て賛成とのことです。その一点というのが、「融資担当者がもっとキャッシュフローベースの長期貸し出しができるスキルを身につけられるように、業界団体がイニシアチブを取ってトレーニングを行ったり、資格試験をつくること」という提言。でも、大臣いわく、ナイジェリアの融資担当者は海外でMBAをとっていたりして、かなり技術レベルは高いそうです。そして、彼らに必要なのは、技術的トレーニングではなくて、腐敗の防止だ!と断言していました。ナイジェリアは、1990年代から2000年代前半にかけて何度も金融危機を経験し、銀行のバランスシートには不良債権が山積みになっていたのですが、その真因は、融資担当者がリスクを見抜けなかったのではなく、賄賂を出した企業に無茶なローンをつけるなど、コンプライアンスがしっかりしていなかった、ということが原因だそうです。自分の国の腐敗をここまではっきり認めて、謙虚に改善を目指していこうと決意いる大臣はすごくビジョナリーな方だと思いました。しかし、腐敗が金融セクターの発展を妨げているとなると、問題の根本は、「技術的な課題」(キャッシュフローベースの貸し出し手法を学ぼう!みたいなもの)から、「適応を必要とする課題」(世界観を変えるだとか、倫理観を強めるだとか)へ。うーーん、再びハイフェッツ教の深い世界に入っていきそうです。ここは、ケネディースクールの面子にがんばっていただかねば。。。ところで、政治家といえば、チームメンバーのゼイナブは、将来ケニアの大統領を目指しているそうです。熱すぎます!!今アフリカで女性大統領といえば、リベリアの「鉄の女」サーリーフ大統領(ちなみにこの方が今年のケネディー・スクールの卒業式のスピーカーらしいです)くらいだと思いますが、ケニア初の女性大統領に向けてがんばってほしいです!残り2週間半で、今日のプレゼンテーションと、明日あたりに届くであろうポーターや聴衆のクラスメートたちからの膨大なコメントを基に、30ページの最終レポートに落とします。最近マートン教授の「神の声」で、途上国の金融危機発生のメカニズム及びリスク回避手段について触れられたので、その辺のインサイトも文脈にあえば織り込みたいと思っています。いよいよ追い込みです!

April 16, 2008

-

100周年祭り

今週の火曜日は、学校はお休みで、ハーバード・ビジネス・スクール創立100周年の祭りがありました。(うちの学校は1908年創立で、ダートマスとウォートンに続く古いビジネス・スクールです。そして僕らの代は第100回目の卒業生(ちゃんと卒業できたらだけど。。。)ちょっとうれしいかもです。)午前中は、各セクションが集まって、今後のHBSの戦略についてのケースをディスカッション。議論の中身は、まあ普通でしたが、ケースの参考資料の中に、HBSではじめて使われたケース(1921年に書かれたもの)が載っていて、それがなかなか渋かったです。内容は、The General Shoe Companyという靴会社のオペレーションについて。長さは、わずか1ページ!(現代のケースは、本文だけで10ページ以上あるから、えらい違いだ)The General Shoe Companyの工場では、終業時間が5時なのですが、労働者たちは、なぜか4時15分になると仕事をやめてしまいます。経営陣たちが調べてみた結果、作業着を着替えたり手を洗ったりする更衣室が狭く、労働者たちは45分前には仕事を終えないと、順番待ちで時間をとられて5時に工場を出られなくなってしまうから、ということでした。さあ、どうしたらいいでしょう?というのがケース。まあ、更衣室を増設する、というアプローチが基本でしょうが、増設するための費用と、増設して労働時間が増えたことによる生産の向上のベネフィットを比較するっていう分析をやったんでしょうね。最初のケースがオペレーションがらみだったというのは、他のMBAに比較して、うちの学校のカリキュラムがオペレーションに比重を置いていることと関係あるんでしょうかねえ?* * *夕方からは、HBSのバースデー・パーティーなるものが行われました。庭に作られた巨大なテントの中で、ビールを飲んだり、学生たちによるパフォーマンスを見たりします。セクションメートのプロのゴスペル歌手ジョアンがピアノの弾き語りもあり、普段はちょろいキャラのくせに、歌うとなると相変わらずの美しい声でした。そして、パフォーマンスのオオトリは、我らがSamurai Rocks。ボーカルRay、ギターRyuto、ベースJun、ドラムRyu(タフツ医学部からの友情出演)といういつものメンバー。オオトリということで後ろのパフォーマンスがなかったので、1曲の予定が3曲の演奏に延長され、激しい演奏を展開。昨年のJapan Tripに参加したメンバーたちを中心に、観客も大盛り上がり。「またリンダリンダ(注:Japan Trip中に異常に流行った)を歌いたいから、カラオケにいこうぜ」なんて話も出てくる始末。(もう僕はお前たちとはカラオケにいきたくないのさ(毒)とはとてもいえず)HBSバースデーパーティーの締めを、Team Japanが完全にハイジャックした形になりました。演奏を聴きながら、「そういえば、このバンドを聴くのもこれが最後だなあ」ということをふと思い出し、なんだかさびしい気持ちになりました。授業終了まであと3週間。いよいよラストスパートです。(こうやって、友達と食堂でだべることも残り少ないなあと思って、一枚とってみました)

April 11, 2008

-

世界銀行総裁の講演会

ケネディー・スクールでInternational Development Conferenceというイベントがはじまりました。昨日からこの週末にかけて、開発関連の豪華ゲストのイベントが盛りだくさん。この「祭り」のキックオフイベントは、世界銀行総裁のロバート・ズーリック氏による講演会。一応僕の就職先の大ボスということなので、どんな感じの人か見に行ってまいりました。ズーリック氏は、ハーバード・ロー・スクールとケネディー・スクールの卒業生で、WTOでの通商交渉でアメリカ代表として交渉するなど、アメリカ政府の様々な要職を歴任。直近では、ゴールドマン・サックス社の、Senior International Advisorという役職にも就いていたようです。去年の7月から世銀総裁に就任。以下、講演の中から印象に残ったポイントを、備忘録的に書いていきます。 - Sovereign Wealth Fundのカネをアフリカに -最近、産油国や中国など、巨大な貿易黒字を抱える国が、ありあまる外貨準備を運用すべく、いろんな海外資産に投資をするというSovereign Wealth Fundが話題になってますよね。特に、サブプライム問題でキツネ色に焼けただれたアメリカの銀行たちに、巨額の資金を融通してあげたのは記憶に新しいところです。でも、Sovereign Wealth Fundのイメージって、そんなによろしくないですよね。なんでメディアとかにたたかれてるのか今ひとつ僕にはわかりませんが、政治色のある投資って、なんとなくみなさん抵抗感あるんですかね?あるいは、アメリカの資産が新興国に買われちゃうことで、アメリカ人のプライドが傷ついているとか(毒)。いずれにせよ、ズーリック氏は、Sovereign Wealth Fundのイメージをよくするために、運用資産の1%をアフリカの企業の株式(ローンじゃないことがポイント)に出資してはどうか、という提案を、中国とか産油国にしているそうです。運用の一環で、リターンをちゃんと狙うんだけど、アフリカの経済発展にも貢献する投資なんだから、ファンドのイメージも少しはよくなるっしょ、ということでしょう。しかも、アフリカ企業なんて、アメリカの焦げ焦げな銀行への投資とのcorrelation(相関)も小さいだろうから、分散投資効果もあり。で、今、IFC(国際金融公社、世銀の民間投資部門)が中心となって、Sovereign Wealth Fundのアフリカ投資をアドバイスするプロジェクトがはじまっているらしいです。貿易黒字国のありあまったお金がうまくアフリカに回るようにするというのは、かなり、熱い提案だと思いました!- そもそも世銀の役割ってなに? -ズーリック氏は、「世銀は、『単なる金貸し』ではない!クライアント(発展途上国)のニーズに耳を傾け、問題解決のお手伝いをする『サービス業者』である」、ということを強調していました。その上で、以下の3つを今後の重要課題として挙げました。Knowledge and learning agenda: 今まで蓄積してきた経済発展と貧困削減のノウハウを、必要な国にうまく移転していく、「コンサル」的役割Development of markets and institutions: 経済が発展していくには、健全な市場と、institutions(政府機関だとか、教育機関とか、産業団体とかもろもろ。いまだにこのinstitutionという英語の語感をどう訳していいかわかりません。。。)が必要。これらの育成と強化のためにがんばるWe have money!: 上記のアジェンダを前に進めるべく、効果的にカネを使いたい- なぜ世銀は、いまだに中国やインドなどの「中進国」のプロジェクトをやっているか? -このポイントって、最近よくでてくる世銀やIFC批判です。最近の高成長をかんがみると、もう中国やインドって、自力で貧困削減していけるだろうから、世銀がやってることは全部ムダ!みたいな。ズーリック氏は、世銀が引き続き、「中進国」に関わっていかなければならない理由として、以下の3つを挙げました。中進国にも貧困層は多い: 「中進国」といっても、成長の恩恵を受けていない人も多い。世界の1日2ドル以下で暮らしている貧困層のうちの70%は、中国やインド、ブラジルなどの「中進国」に住んでいる。そう考えると、まだまだ世銀に手伝えることは多い環境問題: 「中進国」の大きな課題のひとつが環境問題への配慮と対処。中国などが、いい環境技術を受け入れて、地球に優しい成長を遂げてくれないと、大変なことになる。だから、世銀は、「中進国」での環境がらみのプロジェクトを増やしている。世銀の中には、環境政策とか、カーボントレーディングとか、環境がらみの科学技術とか、民間企業の環境戦略とか、いろんなノウハウがたまっているので、きっとお役に立てます南南協力: 力を持ってきた「中進国」が、これまでの経済成長の経験を生かして、後進国を助けてあげるという役割はますます重要になってきている。そういう「南南協力」をfacilitateするために、世銀ができることは多い- 世銀と環境問題 -ズーリック氏は、「環境政策などの大きな枠組みは、国連だとか、各国政府が協議すればいい。世銀は、環境問題の分野では、現場で汗を流す『ブルーカラー』の労働者でありたい」と言っていました。この趣旨が完全に汲み取れたかは自信がないですが、いままで培ったノウハウを生かして、現場に立って政府や企業に実行可能な方策を地道にアドバイスしていこう、という気合の表れでしょうか。* * *とても盛りだくさんな講演で、ズーリック氏は、すごい守備範囲の広い人だなあ、という印象を受けました講演や、そのあとの質疑応答でも、金融、民間セクター、政府のキャパシティービルディング、保健、環境問題、グローバリゼーション、スーダン、バルカン半島、などなど、有象無象のトピックが飛び交い、そのひとつひとつのトピックに対して、とてもクリアに答えを返していました。結構、個人的な感情(や恨みや批判)をまじえた質問をする人も多かったですが、それを全体の聴衆にrelevantな話題にうまくすりかえつつ、返答するテクニックなど、さすが、「しゃべりの国」アメリカで上り詰めた人は話がうまいんだなあ、と感心しました。そして、貧困問題が有象無象の現象がからんだ複雑な問題であることを謙虚に認識して、現場の声に耳を傾けつつ、「honestyとintegrity」をもって取り組んでいこうとしている姿勢など、好感が持てました。「人生一回しかないんだから、できるだけチャレンジングな問題に取り組んでから、死んだほうがいい」という趣旨のコメントもしてました。しかも、すばらしいのは、やりたい方向がものすごくハッキリしていること!世銀は、「サービス業者」で、「ブルーカラー労働者」なんて、とても必要なことだし、いいコンセプトだと思います。もちろん、これらのビジョンを実行に移すのは、ただごとではありませんが、ビジョナリ-な司令官を見て、9月から働き始めるのが、楽しみになってきました。

April 4, 2008

-

こ、これはあつい!!福井の織物クラスターが生んだイノベーション

高校時代の同級生のまっすーさんが、熱すぎるニュースをGREEに載せてくれたので、僕のブログにも転載させていただきます。福井県坂井市(僕が小学校時代を過ごした町)の「サカセ・アドテック」社のつくる繊維素材が、英国王室御用達の超有名スーツケースメーカーの「グローブ・トロッター」社のスーツケースの素材に採用されたそうです。グローブ・トロッターの基本的なモデル。こういうの、よくおしゃれさんたちが持ってますよね!古来から伝わる「三軸(さんじく)織り」をヒントに開発された素材は、「グローブ・トロッター」のスーツケースにふさわしい軽くて高い強度を持つそう。米航空宇宙局(NASA)など世界各地からの提案が出てくる中で、選考を勝ち抜いたとのことです!このほかにも、革新的な素材を武器に、欧州のファッション市場に食い込んでいる繊維メーカーが増えてきている、とのことです。こういうのって、日本の中小企業にしかできない勝ち方だなあと思って、本当に晴れやかな気持ちになりました。記事の原文はこちら。ぜひ、読んでみてください!http://www.be.asahi.com/be_s/s01.html ちなみに、福井の織物クラスターの概要は、こちらです。福井の織物は斜陽だ、と勝手に思っていましたが、そんなことないですね。失礼しました!!

April 2, 2008

-

コスタリカ旅行記

コスタリカ旅行記です。記録調に淡々といきます。- 3月23日(日) - 早朝の便でボストンを出発し、午後に首都サン・ホゼに到着。空港は超立派。ボストンのローガン空港より新しくてきれい。ここから、かのインテルの半導体を空輸しているのだと思うと、感慨深いっす。空港で会ったアメリカ人バックパッカーとタクシーをシェアして、市内へ。Lonely Planetで目星をつけて置いた安宿は、2件とも満室。春休み中の学生たちが、各地から押し寄せている模様。市内を歩き回った挙句、なんとか、手ごろな宿を発見。一泊40ドルと高いが、きれいなので、まあいいかってことにする。- 3月24日(月) - コスタリカ北部にあるジャングルや火山地帯に向かうべく行動開始。安い公共のバスで動こうと思って、ターミナルにいってみたら、なんとその日のバスは満席。春休みパワーおそるべし。。。昨晩の宿探しの苦労との合わせ技で、これにて完全に戦意喪失。今回の旅は5日間と時間もないので、貧乏旅行戦略から、パック旅行戦略に切り替える。手ごろなツアーを探すべく、市内の旅行会社へ。北部にある活火山「アレナル火山」と、ジャングル地帯「モンテベルデ」を回る二泊三日のコース、宿泊費・交通費・一部の食費込み390ドル也で手を打つ。午後からは、コスタリカが誇る最高学府のコスタリカ大学へ。大学に向かう路線バスの中で、コスタリカ大学の建築家の学生と仲良くなる。いろんな職業を転々とした挙句、やっと大学に入れて、卒業したら、お金を儲けるべくアメリカなど海外の建築事務所で働きたいとのこと。「コスタリカはポテンシャルのある国なんだから、ここに残って働いて、国の発展に貢献したほうが、かっこいいと思うんだけどなあ。」と、僕の身勝手な理論を押し付けているうちに、バスはキャンパスに到着。キャンパスは、緑が多くて、きれいでした。流行っぽいファッションに身をつつみ、芝生の上でにぎやかに話している学生たちは、日本の学生たちととても似たものがありました。写真は、首都サン・ホゼの中心部。- 3月25日(火) - 旅行会社のツアーバスで、アレナル火山へ。同乗者は、アメリカ人の家族連れ(祖父母、父母、子供たちという大家族)と、コロンビア人の家族。一人旅は僕だけだったので、強引に家族たちの会話に入ってみたりする。コスタリカはとても山がちな国で、こんな感じの美しい丘陵を越えて、バスは進んでいく。こういう丘の斜面にコーヒーやバナナの木がたくさん植えられています。バナナは、熟れつつある房の部分に袋がかぶせてあったり、さすが本格仕様の栽培をやってます。途中休憩した農場で、マンゴーをがっつり。アレナル火山には約4時間のドライブで到着。火山は、北海道にある羊蹄山みたいな、すり鉢さかさま状の山。火山のふもとにある温泉へ。温水プール風になっていて、子供の頃よく遊びにいったルネッサンス金沢という温水プール施設を髣髴とさせた。日暮れ時に、火山から流れ落ちる溶岩を見に行く。遠すぎて、迫力は今ひとつだったが、真っ赤な岩がごろごろと山の斜面を落ちていく様子は、なかなか不気味でした。- 3月26日(水) - 午前中に、ジープとボートを乗り継ぎ、ジャングル地帯「モンテベルデ」へ。深い山の中にあり、年中雲の覆われているうっそうとしたジャングルで、湿度がやたら高い。僕の背丈くらいあるゼンマイ(山菜の一種)に遭遇。死んだばあちゃんが見たらおったまげそうだ。夕方から急に気温が下がって寒くなってきたので、退散。麓の町「サンタ・エレナ」に戻る。小雨の中、帰路の山道を歩いていたら、心優しいイギリス人のカップルが、ジープに乗せてくれた。サンタ・エレナに降りてくると、こちらの天気は快晴。屋台のアイスクリームを食べながら、ぼけーっと、空を眺めていると、ものすごい速さで雲が流れていく。そして、あれよあれよという間に、空がまた雲で覆われ、雨が降ってくる。なんて、変わりやすい天気なんだ。日暮れ前に、ホテルに戻って、ビールを飲む。バーテンのお兄さんに、「日本から来たんだ」といったら、「おーー、遠路はるばる大変だったな」ということで、ビールを2本とつまみのピーナッツをただでくれた。カウンターでビールを飲みながら、藤原新也の「西蔵放浪」を読んでいたら、オーストリア人の旅行者が話しかけてきて、「ウィーン少年合唱団」の映画について盛り上がっているうちに夜が更けていく。(写真 – ゲバラさんはどこにいってもヒーローなのですね)- 3月27日(木) - 飲みすぎて、朝寝坊。サン・ホゼに戻る午後のバスまで時間があったので、近くにある「Butterfly Garden」というのに行ってみる。これは、昆虫好きの僕にとっては、かなりヒットだった。熱帯らしい怪しげな模様の蝶がふわりふわりと舞っている。コスタリカの国蝶といわれる鮮やかなコバルトブルーの大きな蝶の写真を撮りたかったが、シャッターチャンスなし。バスは、午後1時半に出発し、断崖絶壁の未舗装の山道をがらがらと下りていき、サン・ホゼには、5時ごろ到着。- 3月28日(金) - 丸一日かけてボストンへ。* * *あっという間の短い旅行でしたが、いい気分転換になりました。やっぱり、あったかいところにいくのはいいもんですね。自然も美しいし、治安もよく、インフラもまあまあで、本当に旅行のしやすい国でした。空港などの官営施設も快適に使えるし、旅行会社・バス会社・ホテルの連携プレーも完璧だし、人々も感じがいいし、官民あげて観光業を盛んにしようと努力しているのは、まさにポーターのケースのとおりでした。モザンビークとかも、こういう風になるといいのになあ、と思いました。* * *さてと、これから勉強に戻ります。今週は、ひさびさにマートン教授のファイナンスの宿題が出ています。「神の声」の真髄といえる、「Continuous Time Finance(連続時間ファイナンス)」と「Dynamic Replicating Portfolio」の概念を使って、ファンキーな金融商品のプライシングをしていきます。っていっても、単に連立方程式を死ぬほど解きまくるだけなのですが。中学3年生に戻った気持ちで無心に解こうと思います。ふー。ちなみに、流れゆく時間をできるだけ小さく分割して、金融商品の値動きを見ていこうという考え方は、マートン教授が、日本人数学者の伊藤さんという人がロケットの軌道を分析するときに用いた手法からヒントを得て、思いついたそうです。伊藤さんと日本の数学界のありがたみをかみしめつつ、今夜は過ぎていきそうです。。。

March 30, 2008

-

書を捨てて旅に出よう - コスタリカへ

明日から春休みです。ちょっと前までは、ボストンに残ってゆっくり本でも読みながら過ごそうと思っていたのですが、やっぱり気分転換は必要!ということで、急遽旅に出たくなりました。昨晩、格安チケットサイトと格闘した結果、決定した行き先は、中米コスタリカ。コスタリカは、独立直後は世界の中でも最貧レベルの国でしたが、そこから農業、観光、ハイテクなどの産業クラスターをうまいこと構築して、経済成長を遂げつつあるというモデルケースとして、ポタの授業でも頻繁に登場します。コーヒーやバナナの生産地としても世界最強レベルを誇るので、農業ビジネスの様子なんかも、のぞいてきたいと思っています。最近、勉強のしすぎで、だんだんアイディアが頭の中で堂々巡りをしはじめて、空手に例えると「居ついている」感じなので、ここは、書を捨てて、旅に出てきます。ほこりだらけのバックパックを引っ張り出して、久しぶりの自由気ままな一人貧乏旅行です。土産話はまたアップすると思いますので、お楽しみに!

March 22, 2008

-

リーダーシップ一日体験@ケネディースクール

ケネディー・スクールに通うこんぺー氏お気に入りの「多文化リーダーシップ」の授業がいよいよ最終回を迎えるということで、やはり卒業前にケネディーのリーダーシップ体験をしておかないと、ということで、行ってきました。授業の前夜に、教材になる映画を見ました。映画は、「Ugly American」というものすごい題名の映画。ベトナム戦争がはじまる少し前のサイゴン。「ベトナム通」を自認するアメリカ人外交官が、南ベトナム駐在大使としてサイゴンに赴任します。大使は、第二次世界大戦中、東南アジア戦線に参加し、現在ベトナムで「民族解放運動」を指導するリーダーとは、第二次大戦の頃からの旧知の仲。この人脈を生かして、暴動化しつつある「民族解放運動」を静めた上で、アメリカの南ベトナムでの影響力を強め、共産化を食い止める、というのが、大使の「ミッション」でした。ところが、大使と「民族解放運動」のリーダーの話し合いは、食い違ったまま。ベトナム人による、ベトナム人のための国家を築きたい、と願うリーダーは、「どんな状況であれ、他国の力を借りる = 帝国植民地主義に屈することだ」と強く信じていて、とにかくアメリカはベトナムから手を引いてくれ、と主張します。一方、大使は、「とにかく、アメリカの意見に賛成しない奴は、全て『共産主義者』だ。ゆえに危険だ」という固定観念から抜け出すことができません。結局、お互いの、本当に意図しているところを分かり合えないまま、事態は泥沼化へ。「民族解放運動」のリーダーは、共産主義の北ベトナムの力を借り、「アメリカの傀儡政権」である南ベトナム政権の転覆へと突き進んでいくのでした。(注: この映画はベトナム戦争がモチーフになっていますが、多分一部は架空の話ではないかと思います。しかも、ロケ地がタイだったらしく、いきなり巨大なパゴダが出てくるなど、景色があまりにもベトナムっぽくないので、東南アジアを旅した人はちょっとuncomfortableに思うかも。。。)* * *例えば「アメリカとベトナム人がうまく協力しながら、ベトナム民族のempowermentを進め、経済発展していく」というようなwin-winな解がありえたにもかかわらず、相手を「帝国主義者」あるいは「共産主義者」と決め付けてしまい、交渉を決裂させてしまった二人。授業では、(特にアメリカ人外交官の)どこが、「Ugly」であったのか?この「Ugliness」は、今のわれわれにどう当てはまるのか、われわれがこういう「Ugliness」に陥らないためにはどうすべきか、というテーマで議論が始まります。クラスは「多文化」を名乗るだけあり、アメリカ、コソボ、中国、アフガニスタン、ナイジェリア、などなど、様々な国の生徒がいて、さながら「地球縮小版」。しかも、結構お年を召した学生さんなどもいて、みなさん開発や戦争や平和の現場で修羅場をくぐってきてる感じで、発言も深遠です。様々な事象をフレームワークを用いて斬り分け明快に解釈したがる人が多いHBSとは一味異なり、「世の中ってのは、有象無象のステークホルダーもいるし、起こる現象も複雑で、そもそも単純じゃないのよ」という一種の達観すら感じられます。また、元心理カウンセラーの心理学に基づく考察なんかも飛び出したりして、おもしろいっす。先学期のHBSのリーダーシップの授業で、「Path to War」という映画を見て、ホワイトハウスの中で、ジョンソン大統領や国防長官のロバート・マクナマラなどが、どういう意思決定プロセスで戦争へ突き進んでいったか、というハード面・マクロ面の議論をしたことがあって、今回は、もっと個人レベルでの文脈や心理や感情などを論じるミクロ・ソフト面の議論を聞けた、という対比もよかったです。クラスのダイナミズムも、HBSとは大分違います。よほど話題を変える必要性が認められる時以外は、基本的に前の発言者のコメントに「Build-on」して緻密に話題をつなげていくことが求められるHBS的なディスカッションの進め方とは異なり、ケネディーでは、前の人の話題と違う話でも、自由に話題を変えて話していいというより自由なスタイル。その代わり、発言者が心から語りたいと思っていることを語る分、発言時間(「Air Time」)も長いし、内容も掘り下げたものになります。すごい深い発言をした人の話題には、ずっと後になって別の発言者が参照して、いきなり話題が過去に遡ったりします。ボクシングに例えると、HBSが精密なリズムと基本を大事にしつつ丁寧に打っていく日本型のボクシングなら、ケネディーは変則的なパンチも多用する中南米風の戦い方か?(わかりにくいたとえでごめんなさい)議論の落ち着くところは、以下のような論点。当事者が、表面的な交渉しかすることができず、相手の持っている「信念」、「価値観」、「世界観」、「モノを考えるときの前提」など(教授は、これらの要素を「Narrative」(物語)と総称していました)を読みきることができなかった。言葉の裏にある「Narrative」(物語)を読みきることができなかったのは、アメリカの大使の「俺はベトナムを既によく知っている」という傲慢さが背景にあったのでは?(実際は、ベトナムの文化や文脈を、本当に深いところまで理解できていなかったにも関わらず)「Narrative」(物語)を汲み取れないまま、つまりある種盲目の状態で、状況を変えようというリーダーシップを発揮してしまったのが、悲劇の始まり。ひとつひとつの発言に応える形で、教授のウィリアム氏も丁寧にコメントを返していきます。中でも印象に残ったのは、ある生徒のコメントに対応する形で、教授が紹介した以下の物語。昔、北欧の神話の神々の一人で、神としての力を行使することに怖れを持ったオーディンという神がいたそうです。この力は、使いようによっては、世界をよくもするかもしれないが、間違って使うと、大惨事を起こしてしまうかもしれない。そこで、オーディンは、自らを鍛え、「力」を正しく使う「知恵」を授かるべく、自らを大きな木に吊り下げ何日も過ごす、という苦行を行います。(教授は、これを”Building Capacity to Hold”と呼びました)でも、数日後に、ついに、木から落下してしまいます。そこで、オーディンは、その水を飲むと知恵を得られるという「知恵の泉」に向かいます。ところが、「知恵の泉」をつかさどる妖精は、「泉の水を飲む代償として、あなたの目をえぐり出し捨ててしまいなさい」と言ったのでした。それを聞いたオーディンは、自らの目をつぶしてしまい、そして、「知恵の泉」の水を飲んだのでした。知恵を得るために目をつぶすなんてエゲツナイ話ですが、これをメタファーとして取ると、なかなか深遠です。「目」というのは、いままでの自分が生きてきた中で、蓄積してきた、信念、思想、モノの見方、様々な前提、バイアスなどを映し出すものなのかもしれません。困難な状況に接し、「ああ、これを打開できる知恵を得たいなあ」と思ったときは、まず目をつぶって、つまり、自分が持っている思想やモノの見方を一旦遠ざけて、心を空にした状態で、周囲の状況に接してみよう、ということでしょうか?ケネディースクールにおけるリーダーシップの「尊師」であるハイフェッツ教授の経典「最前線のリーダーシップ」の中には、「言葉の奥に潜む歌に耳を傾ける」というフレーズがあります。卒業して開発の世界に入っていけば、異文化や、自分が積み重ねてきた信念などに相反する考え方と向かいあわなければならない状況は多々あるだろうと思います。かたくなな相手にどうしても歩み寄れず、「もうこれ以上進まない。。。」と思ったとき、自分の信念からすると許せないことを相手が言ったりしてついカッとなってしまったとき、一度「自分の目をつぶして」、相手の言葉の奥に何があるのか聴いてみよう、とする姿勢を取れるようにがんばらなきゃ、と自分に言い聞かせたのでした。こういったトーンで、最後のクラスは、幕を閉じました。あえて、もう少し突っ込んでほしかった点があるとすれば、「目をつぶって」バイアスを払って、相手の真意を理解したあとに、状況を打開するために、次にどんな行動を取るべきか?ということ。もちろん、今回のベトナム戦争のケースでは、仮に米国の外交官が、ベトナムの「物語」に耳を傾けることができたとして、その次のステップとして、戦争を食い止めるために何ができたのか?という問いは、かなり難問でしょうから(結局、冷戦という強烈なコンテクストの中では、個人の行動はあまりにも無力なのかもしれません)、議論しようがないのかもしれませんが。。。でも、行動レベルで、ケネディーの人たちが、どういうアプローチを提示しえたか、ということはとても関心があるので、また同じようなトピックの議論に触れる機会があればいいなあと思っています。今週末は、比較的時間があるので、この授業の副読本である「Culture Matters」(半分くらい読んだが、かなりおもしろい!)と、ハイフェッツ教授の「最前線のリーダーシップ」の完読を目指したいと思います。

March 14, 2008

-

ジュナイディーと七面鳥

今日は、ボストンの冬にはふさわしくなく生暖かい一日でした。そして、そんな日に、とても不思議な光景を目にしました。 授業が終わって、寮の前を歩いていたら、インドネシア人のジュナイディーが、まるまると太った大きな七面鳥と一緒に歩いていました。最初は、七面鳥が、たまたまジュナイディーのそばにいるだけかなあ、と思ったら、太ったその七面鳥は、ジュナイディーが歩くその後ろを、ひょこひょことついていきます。ジュナイディーがジグザグに歩くと、七面鳥もジグザグに歩きます。 こうして、ジュナイディーは、七面鳥をまくことができないまま、寮の前を通り過ぎ、駐車場の横を通り過ぎ、食堂のある建物まで歩きました。相変わらず七面鳥がジュナイディーの後ろをぴったりついていきます。 周りにいる人たちも、この光景を不思議に思ったらしく、だんだん見物人が増えていきます。 ジュナイディーは、どうも待ち合わせがあったらしく、食堂の前で立ち止まりました。そうすると、七面鳥もぴたっと止まり、ジュナイディーの横にちょこんと座ります。 いつ七面鳥があきらめて動き出すか、見物人たちの注目が集まります。 5分くらい待ったところで、僕も約束があったので、その場を立ち去りました。 でも、僕が立ち去った時点では、七面鳥は、微動だにしていませんでした。 お話はここで終わりです。オチは、ありません。ごめんなさい。 でも、なんか不思議の世界に引き込まれたような、生暖かい午後でした。

March 7, 2008

-

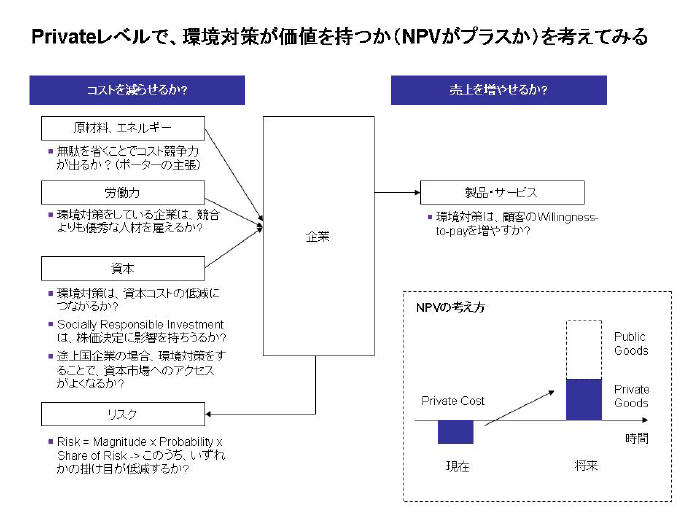

戦略的CSR - 10,000人の女性にビジネス教育を!

熱いニュースを見たので、ご紹介をば。アメリカの投資銀行であるゴールドマン・サックス社(以下GS社)が、「10,000 Women」という社会貢献プロジェクトをはじめるそうです。「10,000 Women」ホームページ: http://www.10000women.org/GS社ホームページ: http://www2.goldmansachs.com/citizenship/10000women/index.htmlこのプロジェクトは、GS社が、今後5年間で、発展途上国の女性10,000人に、ビジネス教育を提供する、というとても野心的な内容。このプロジェクトに賛同するアメリカや途上国の大学などが女性たちに「マーケティング」、「ビジネスプランの書き方」、「財務」などの授業を提供し、GS社はプロジェクトの実施のために5年間で1億ドル(約100億円)を提供すると同時に、GS社の従業員たちも、女性たちへの教育やメンタリングに携わる、とのことです。途上国の人たちが、生産性が高く競争力のあるビジネスをどんどん起こしていけば、その国の経済は発展していくだろう、ということは、開発業界ではもはや「定説」。そして、「ビジネスを起こす」というのは、生易しい話ではなく、起業にまつわる色々なチャレンジを乗り越えていくためには、ヒト(チーム)が大事だ!と、起業の世界でよくいわれます。だから、起業ができるキャパシティーを持ったヒトを育てる一環として、途上国の女性たちにビジネス教育を受ける機会を提供することは、非常に意義のあることだといえるでしょう。しかも、GS社の経済調査部の研究によれば、女性の社会参加は、経済にとって「Powerfulな影響」を及ぼすことがわかっているとのこと(GS社CEOのLloyd C. Blankfein氏のコメント)。僕の個人的な感想ですが、今回のプロジェクトは、GS社のこれまでの社会貢献活動とは一線を画します。僕の調べによると、GS社は、これまで、儲けたお金をどかんとチャリティー団体に寄付をしたり、「Community Teamworks」という、従業員が休日に、恵まれない子供たちをディズニーランドに連れて行ってあげたり、お寺の森の下草刈りをしたり、というような活動はしていました。今回のプロジェクトが革新的だと僕が思うのは、「金儲け」と「人を育てる」という、GS社が誰よりも得意とするcore competencyを存分に生かした社会貢献活動だからです。(GS社というと、あまり教育のイメージはないかもしれませんが、社内教育は実は非常に充実しているそうです。なぜなら、投資銀行がプロフェッショナル・ファームである以上、その競争力の源泉は、ヒトだから、ということでしょう。)GS社が、同じお金や従業員の時間というリソースを使うのならば、きっとお寺の下草刈りよりも、途上国の女性たちにビジネス教育を提供することのほうが、費用対社会効果は大きいことでしょう。(もちろん、お寺の下草刈りが意味がないといっているのではありません。)しかも、その社会貢献活動を通じて、企業がビジネスでの競争力を上げている、というのなら、「一石二鳥」で素晴らしい限りです。例えば、トヨタが、環境にいい車を作ったり、オペレーションを効率化して材料の無駄を省いたりしているのは、すごい社会貢献活動だと思います。地球の負担を減らすという大きな社会効果を出すと同時に、環境にいい車を作ることでトヨタのブランドは強くなって売上に貢献するでしょうし、材料の無駄を省くことでコストは減ることでしょう。今回のGS社のプロジェクトも、もしかしたら、社会効果のみならず、GS社の競争力や利益を上げる、「一石二鳥」な動きかもしれません。例えば、GS社が、100億円のお金を投入して、10000人の女性を教育し、そのうち仮に100人が起業家として大成功して、株式公開までこぎつけたとします。そして、そのときに、「昔GS社に大変お世話になったから」といって、GS社を株式公開の主幹事として雇ってくれ、仮に1億円のフィーを払ってくれたら、100人x1億円で、GS社は投資を回収できます。これは、さすがに楽観的な試算にしても、こういった女性たちがいろんな途上国で成功をおさめ、その国の経済や金融市場も発展していったとすれば、GS社にとってビジネス・チャンスが広がります。もちろん、GS社のライバルであるモルガン・スタンレー社なども、その途上国に進出できますが、やはりその国の経済に直接貢献をしたということで、GS社のほうが仕事をたくさんもらえるでしょう。新興国ブームの今、こういった形で新興国市場でのビジネス基盤をいち早く築くための手を打つのは、非常に重要だと思います。ということで、「10,000 Women」は、非常に戦略的な社会貢献活動で、すばらしいなあ、と思いました。ちなみに、僕が書いたような論点、つまり、「どうせ、企業が社会貢献活動(CSR)をやるのなら、企業の競争力向上や、企業が事業を行う地域全体の競争力が上がるような形でやったほうがいいのではないか」ということは、ポタの論文「Strategy and Society」で詳しく触れられています。結構面白いので、CSRに興味のある方は是非!ダウンロードはこちらからできます。http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/email/pdfs/Porter_Dec_2006.pdf最後に、もっと個人的な感想を一言。GS社といえば、サブプライム関連の商品のポジションをヘッジしていて、他の金融機関がぼこぼこにやられる中、ほぼ無傷で済んでいるそうです。サブプライム問題で他の金融機関が死んでいて絶対に追随できないタイミングで、100億円もの大金を社会貢献活動(CSR)にぶちこんで、「金融界のCSR王者のゴールドマン・サックス」というブランド力を高めようとするあたりは、超戦略的だと思います。ポタがいう競争戦略の基本は、ライバルが真似できない強みを築き、その強みの回りに参入障壁を築いてしまうこと。他社が動けない今、一気にCSR活動で差をつけようとするGS社は、相当「ケンカ殺法」を心得ているといえるでしょう。

March 6, 2008

-

「神の声」第二段と、発展途上国でのスワップの使い方(その2)

(前のエントリーから続く)今日もうひとつ出てきた話が、政府も、Total Return Swapをうまく使って、経済の安定を実現できる、というお話。以前、モザンビークの経済を「モザル」というアルミニウム精錬所が支えている、という話を書きました。エコノミスト誌のデータによれば、モザンビークの輸出の半分は「モザル」のアルミニウムが占めているとのこと。ちゃんとしたデータがないので、断言はできませんが、モザンビークの税収についても、「モザル」が相当な部分を占めているはずです。(写真は上空からみた「モザル」のアルミニウム工場。BHP Billitonホームページより)なので、仮に、何らかの事情で世界市場でのアルミニウムの価格が暴落したとすると、モザンビーク経済は苦境に陥ります。輸出が減るので、為替レートに下落プレッシャーがかかるでしょうし、そうなると、モザンビークは日用品を輸入に頼っていますから、日用品の価格が上がって人々の生活は苦しくなるでしょう。こういうときこそ、政府が、貧しい人たちをサポートするためにお金を使わなきゃいけないはずなのですが、「モザル」がやられている今は、税収も落ちているので、財政政策も発動できない。これは、苦しい。。。こんなときに、リスクをヘッジする保険があったなら。。。こんな事態を防ぐために登場するのが、またもやTotal Return Swap。「神」の提案を、この事例に適用すると、モザンビーク政府は、海外の金融機関との間で、世界のアルミニウム企業の株式のリターンと、世界全体の株式のリターン(インデックスのリターン)を交換する、というスワップに入ります。(モザンビークが、アルミ株のリターンを、金融機関に払い、金融機関から、インデックスのリターンを受け取ります)(スワップの想定元本(Notional amount)をいくらにするか、というのは、別途超ややこしい分析が必要ですが、ここでは置いておきましょう。。。)例えば、想定元本が1億ドルで、アルミ株のリターンが10%で、世界全体の株式リターンがマイナス5%だった場合、モザンビーク政府は、(10% - (-5%)) x 1億ドル = 1500万ドルを金融機関に支払います。でも、アルミ株のリターンが高い、すなわちアルミ業界が好調のときは、「モザル」も儲かって、モザンビーク政府の懐も潤っている時期なので、「1500万ドル、ふん、そんなの余裕だぜい!」みたいな感じで払えてしまうわけです。逆に、アルミ株のリターンがマイナス5%で、世界全体の株式リターンが10%だった場合は、モザンビーク政府は、金融機関から、1500万ドルを受け取ります。経済が苦しいときに、この1500万ドルをもらえるのは、モザンビーク政府にとっては、涙が出るほどうれしいはず!ここでのポイントは、モザンビーク政府が払い出すリターンは、「モザルのリターン」ではなく、「世界のアルミ株のリターン」であること。もし、「モザルのリターン」を払うのなら、モザンビーク政府がまっさきに考え付くのは、アルミ業界が好調でモザルが儲かっても、モザルに死ぬほど税金をかけて、無理やりモザルのリターンを減らしてしまいます。そうしたら、モザンビークはモザルへの課税で儲けて、しかもスワップでもお金を受け取れる、ということになってしまいますよね。そんなことをされたら、スワップのカウンターパーティーの金融機関は大損です。こういった「モラルハザード」を防ぐべく、「世界のアルミ株のリターン」を使うわけです。要は、国の経済において、一部の産業のエクスポージャーが大きすぎるということは、国の経済の安定をおびやかす要因のひとつ(特に小さい途上国においては)なので、それをヘッジできるんなら、しようぜい、というお話。(そういう文脈で、「神」は、中国がソブリン・ウェルス・ファンドを使って、ブラック・ストーンや、モルガン・スタンレーなどの株にどっかり投資しているのを批判しておられました。中国は既にアメリカ経済にものすごいエクスポージャーを持っている(アメリカは中国の最大の輸出相手のひとつ)のに、これ以上アメリカ経済にbetしてどうすんの?ってことらしいです。)まあ、モザンビーク政府が、実際にスワップをやるかどうかは別にしても、なかなか面白い発想だと思います。ここしばらくは比較的定性的だった「神」の講義も、明日から、高度な数学を用いつつ「ブラック・ショールズ・マートン式」の詳細な分析に入っていく予定。ここからがいよいよ「神の声」の真髄なのでしょう。僕もいよいよ「昇天」してしまうかもしれません。。。

March 4, 2008

-

「神の声」第二段と、発展途上国でのスワップの使い方(その1)

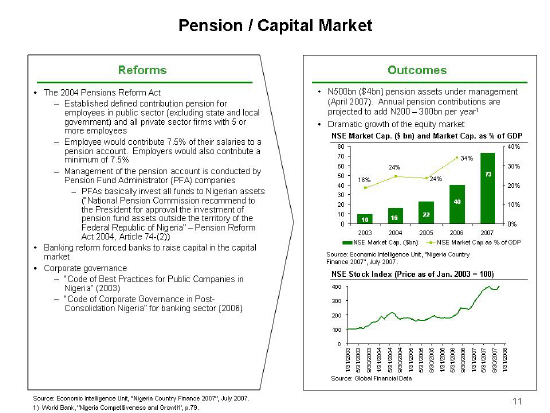

最近、ポタのプロジェクトで、ナイジェリアの金融業界について調べまくっていて、ナイジェリアおたくになりつつあります。昨今のナイジェリアで目覚しいのは、株式市場の成長。2003年のナイジェリア証券取引所の時価総額は100億ドルだったのですが、2006年にはその4倍の400億ドルに達します(それでも、GDPの34%に過ぎないから、多くの先進国で時価総額/GDP比率が100%を超えていることを考えると、それほどたいしたことはないのですが)。株式市場の成長の要因として、大きいのが、ナイジェリアの経済が目覚しく伸びているというファンダメンタルかつ当たり前な理由なのですが、もうひとつ重要なのが、2004年に年金制度の改革が行われたこと。それまでのナイジェリアは、公務員が加入しているお粗末な年金制度があったくらいで、民間の会社員などに適用される年金制度はほとんどありませんでした。ところが、ナイジェリア政府が新しい法律を作って、公務員と、従業員5人以上の会社の従業員は、すべからく年金に加入しなければならない、ということにしたのでした。仕組みとしては、毎月の給料の15%の金額を年金基金に積立てていき、年金基金はそのお金を運用して、従業員が引退したらその基金から年金を支払う、という仕組みです(超単純なDefined contribution plan)(詳細は、下記のスライド参照、って字が小さくて見えないか。。。)この制度改革によって、40億ドルものお金が年金基金に積み立てられたといわれ、今後は毎年10億ドルから20億ドルのレベルで積み立てが増えていくと見込まれています(世界銀行のレポートより)で、面白いのが、ナイジェリア政府は、年金基金は、ナイジェリア国内の証券か不動産にしか投資してはいけない、というルールも一緒に作ったのでした。(年金改革法には、「海外資産に投資する場合は、ナイジェリア大統領の許可が必要」という条項があり、そんなの無理だっつーのって感じです)もちろん、年金は、運用のタイムスパンが超長期なので、そのお金を国内にとどめて、国内企業や、政府の長期プロジェクトの資金源にしたい、というナイジェリア政府の意図はよくわかります。特にナイジェリアは、電力や通信などのインフラもまだまだだし、そういうインフラ整備プロジェクトのために長期資金が必要だ、ということが叫ばれているので、年金の運用先を国内に限定するのは、あながち悪い政策ではないと思います。(貯蓄(saving)を増やして、投資(investment)に回そうぜい、というマクロ経済学の教科書の最初のほうに出てくる発想です。)ところが、この国内のみに投資しなきゃいけないという政策で、今ひとつうれしくないのが、年金を積み立てている公務員や会社員たち。投資の世界の基本中の基本は、卵はひとつのバスケットに集めちゃいけません、分散投資をしましょう、という点。いろんなタイプの資産に分散投資をすると、より少ないリスクで、より高いリターンを狙えることは、数学的にも証明されています。しかも、いくらナイジェリア人だとはいえ、自分の老後の年金給付の基になる資産が、ナイジェリア国内だけに集中投資されるのは、さすがに心配なはず。だって、今後数十年の間に、もしかしたら、ナイジェリアの経済を支える石油の値段が暴落したり、あるいは石油を掘りつくしてしまったり、はたまた、狂った大統領が政権を握ってめちゃくちゃな経済政策を敷いて、ナイジェリア国債やナイジェリア国内の株価が一斉に暴落、なんてこともありえなくはありません。そんなことが起こったならば、年金資産が目減りしまくって、がんばって積み立てた年金が払われない悲しい事態も起こりかねません。国内に年金資産のお金を置いておきたい願望と、一方で年金資産は世界中に分散投資したい、というジレンマって、途上国の年金システムが抱える課題だよなあ、むむう。。。と思っていたところ、マートン教授の講義(「神の声」)で、超タイミングよく、年金の問題について触れられたのでした。さすがに、「神」は、こういうジレンマがあることなど、とっくにお見通しで、「そのジレンマをのりきるには、Total Return Swapを使え」との「ご託宣」。すなわち、ナイジェリアのケースだと、ナイジェリアの年金基金は、海外の金融機関との間で、例えば、ナイジェリアの債券や株式のリターンと、アメリカの債券や株式のリターンを交換する、というスワップに入ります。(つまり、ナイジェリア側が、ナイジェリアで得たリターンを、海外金融機関に払い出し、逆に、海外金融機関からアメリカで得たリターンを受け取るわけですな。実際は、ナイジェリアとアメリカのリターンの差額で決済されますが)これは、ナイジェリアの人たちにとっては、おいしい話です。ナイジェリアの年金基金が、アメリカの証券投資をしようと思ったら、ナイジェリア国内のお金が海外に出て行かざるを得ません。こういう外向けの資金フローは、今のナイジェリアの年金法では事実上禁止されていますし、実際的な問題としても、本来ならナイジェリア国内の長期プロジェクトに使われるはずだったお金が、アメリカに流れてしまうのは、辛い話です。こういうお金の元本が動くことによる実態上の問題を起こさずに、リターンのみが交換されるスワップは、ソリューションとしては美しい。ここで、「そりゃわかるけど、こんなファンキーなスワップを受ける金融機関なんてあるのかよ」、という突っ込みが聞こえてきそうです。でも、昨今の新興市場ブームにのって、ナイジェリアに投資をしたい、という金融機関は、このスワップに飛びついてくるはずです。なぜなら、ナイジェリアの国内に証券口座を開き、手持ちのアメリカの債券や株式を売って、得たお金をナイジェリアの口座に送金して、取引コスト(ナイジェリアの証券の売買手数料はなかなか高いんです)を払ってナイジェリアの国債や株式を買う手間をかけずに、全く同じ経済効果をスワップで得られるわけですから。このスワップの使い方は、なかなか面白いアイディアだし、ナイジェリアの経済成長(長期資金市場の形成)と人々の生活の安定(より安定した年金制度の構築)を支える「社会的な」アイディアでもあるなあ、とちょっと感動しました。マートン教授の「神の声」を聴きながら、ナイジェリアで、こういうスワップのアドバイスや仲介をする会社を作ったら、一山当てられるかしら?などと妄想を繰り広げていたのでした。(次のエントリーに続く)

March 4, 2008

-

「Missing Middle」とお自動さん、ついでに「若草物語」

今週末は、G社時代の同期のSがボストンに遊びにきていました。かつて、同じ臭い釜の飯(!?)を食い、大仏にこんがりと焼かれた仲で、しかも、これから開発業界を目指す仲間でもあり、更に、うちのいとこの高校の同級生でもあるので、盛大に接待させていただきました。日曜日は、とても天気がよかったので、午前中は大学のキャンパスを案内し、午後からは、近くのコンコードという町に、Sの少女時代の愛読書という「若草物語」の作者のオルコットの家があるので、そこへドライブに行きました。(僕も姉妹に囲まれて育ったので、「若草物語」ネタは、まあまあついていけます)キャンパスを案内するときに、「日曜のくせに、なんか人が多いなあ」と思っていたら、ちょうどHBS最大のカンファレンスである、「Social Enterprise Conference」が開催されていたようです。すっかり忘れていました。学食の付近を歩いていると、なんかこわそうな白人のおじさんがこっちをじろじろ見ているので、誰かなあと思ったら、なんと、モザンビークでとてもお世話になったベンチャー・キャピタリスト兼テクノサーブ取締役のStace Lindsey氏でした。「途上国のベンチャー・キャピタル」というパネルのスピーカーとして、招待されていたようです。Stace氏に、「お前は当然、俺のパネルを聞きにきたんだろ?」と問い詰められれば、「いや、これからドライブなんですけど。。。」などとはとても言えず、空手部的には、ありうる返事は、「はい」か「押忍」しかありえません。こうして、Sにゆっくりハーバード観光してもらう予定が、急遽予定変更を余儀なくされ、「途上国のベンチャー・キャピタル・パネル」に拉致られることになってしまったのでした。。。* * *予定外の参加を余儀なくされた「途上国のベンチャー・キャピタル・パネル」でしたが、かなりいい内容でした。スピーカーは、Stace(テクノサーブ役員)と、Matrix Partnersのパートナー(Endeavorの役員も兼任)と、Acumen Fundの人と、ケネディー・スクールのファイナンスの教授。テクノサーブ、Endeavor、Acumen Fundの三社揃い踏みは、この手のカンファレンスでは、もはや「お約束」。しかも、Acumen Fundの人は、なんと、去年電話面接で僕を落とした面接官でした。思わず、恨みがこみあげます。まず、ケネディー・スクールのファイナンスの教授が、「Missing Middle」の問題に触れたところから、ディスカッションの火ぶたが切って落とされます。「Missing Middle」とは、途上国の大企業は伝統的な銀行などの金融機関から資金調達でき、途上国の零細企業はマイクロ・ファイナンスによってカバーされつつあるけど、経済成長の原動力となるべき中小企業は、いまひとつ資金調達へのアクセス手段がない、という問題。このブログでも、何度も書いていますが、金融機関が企業にお金を貸す/出資する際は、企業がどんな商売をしていて、ちゃんとまともな経営者がいるか、などということを調べて(デュー・ディリジェンス)、ちゃんとお金が返ってくるか、チェックしなければいけません。このデュー・ディリジェンスに要するコストやリソースは、かなり固定費に近いです。つまり、貸すお金の額が大きかろうが、小さかろうが、ほとんど一定です。なので、銀行は、できるなら、大企業向けに大きな融資をつけたほうが、儲けは大きくなります。一方、マイクロファイナンスは、貸す金額は小さいのですが、日本の消費者金融であるような「お自動さん」みたいな仕組みで、いくつか基本的な質問をして、まともそうだったら、「貸す金額も小さいし、まあ、万が一貸し倒れても仕方ないか」という気持ちで貸してあげます。その代わり、金利は大企業向けの融資より随分高いし、融資担当者が借り手を頻繁にモニタリングしたり、借り手を何人か纏めたグループに連帯責任でお金を貸すことで「peer pressure」をかけたりして、貸し倒れのリスクに対処をします。これらのやり方のどっちも当てはまらず、一番中途半端で困った状況にあるのが、中小企業向けの金融。デュー・ディリジェンスにそれなりのリソースを投入しなければいけない割には、貸すお金(あるいは出資額)が小さいので、リターンの絶対額も小さい。(特に、株式市場がいまいち整備されてなく、IPOで逆転満塁ホームラン!みたいな技が使いづらい国では特にそうです。)なので、いまひとつ儲けが少なく、中小企業金融に携わる金融機関が少なくなってしまうのです。でも、日本の経済成長物語を振り返ると明白なとおり、中小企業は経済成長にとってかなりの役割を果たします。ホンダやソニーは、中小企業としてスタートし、技術力に応じてちゃんと資金調達ができたので、順調に成長し、日本経済を引っ張る大企業になったわけですよね。で、ケネディースクールの教授がいっていたのは、消費者金融の「お自動さん」的な仕組みをうまいこと使いながら、中小企業金融のデュー・ディリジェンス・コストを下げられないか。世界銀行が、スリランカで行った調査によると、中小企業のReturn on Assetの高さと、その中小企業の経営者が簡単な記憶力テスト(数字の桁を何桁まで暗唱できるか)の結果には、強い相関関係が見られたそうです。(Rスクエアが0.4)まあ、いい脳みそを持った経営者が、いい経営結果を出すというのは、あたりまえといえばあたりまえ。なので、数字の桁の暗唱よりは芸があるんだけれども、引き続き簡単にできる経営ポテンシャルチェックテストを編み出して、そのテストで投資候補先をスクリーニングする、という中小企業向けの銀行/ベンチャー・キャピタルをはじめれば、低コストで大きなスケールを得ることができ、意外にいい線いけるんじゃん?、というのがケネディースクールの教授の論。他のパネリストたちも、「むむう、このアイディアはいけてる」と納得していて、もしかしたら、「お自動さん的途上国ベンチャーキャピタル」みたいな、「Business Model Innovation」が近々起こってくるのかもしれません。* * *次に話されたネタが、途上国でベンチャーが盛り上がるのを妨げる障壁について。テクニカルな制度論になるかと思いきや、パネリストたちが口々にいっていたのは、「カルチャー」。日本も多少そういうところありますが、多くの途上国で、少年が、「かあちゃん、俺ベンチャー企業起こしたいんだよ。」などというと、まず間違いなく、親や、村の長などに焼かれるそうです。そうなると、ベンチャーを起こすのは、どうしても職がなくて、自分で店をはじめるしかない、という人が多くなってしまう。そうすると、経済発展の原動力になるにはやや弱い、零細なベンチャーが多くならざるを得ない。Matrixのパートナーがうまいこといってました。「In the developing countries, entrepreneurship is not a choice, but a necessity.」カルチャーについて入っていくと、だんだんこんぺーさんの世界に入っていくので、この辺で止めておくにしても、「カルチャーの壁をどう越えていくか」ということは、どこかで深く考えなければいけない問題だと思いました。最後に、Q&Aセッションが行われましたが、「今後、途上国ベンチャーキャピタルにとって、ポテンシャルのあるセクターはどこか?」という質問に対して、Stace氏が、「農業じゃ!特にモザンビークのバナナ、鳥、大豆はいけるぜい!」と僕のプロジェクトを紹介してくれたので、一瞬だけ会場の注目を浴び、ちょっとだけ鼻の高い気持ちになりました(プチ自慢)。* * *パネルから開放されたあと、念願の「若草物語」ツアーにいってきました。オルコットの家は、南北戦争の頃の当時そのままに保存されていて、その頃の生活の様子がよくわかりました。ガイドさんが案内してくれるのですが、まさに「若草物語」オタクみたいな女の人で、「ここが一番下の妹メイ(「若草物語」の中ではエイミー)の部屋よ。この天井はアーチ型になっているけど、これはおしゃれ好きだったメイが、当時の雑誌に部屋の天井をアーチ型にするのがおしゃれだという記事が載っているのを見て、父親に頼んで改築してもらったのよ。」みたいな非常にマニアックな説明もあり、楽しめました。その後、ヒラリー・クリントン氏の母校であるウェルズリー大学の美しいキャンパスを見学して、ボストンに戻りました。ボストン周辺も、いろいろ調べると渋い観光地が多く、僕自身もかなり勉強になった近郊ツアーでした。Sは、これからワシントンDCの国際機関等で、就職活動らしいので、がんばってきてほしいです。

March 4, 2008

-

ケネディースクール潜伏とインターナショナル・ナイト

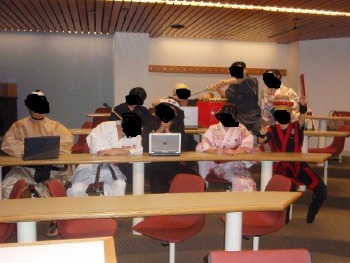

ポタのプロジェクトや、ボストン開発コミュニティー、ボーゲル塾の活動などで、ケネディー・スクールの人たちとつるむ機会が多い今日この頃です。なので、自称「エセケネディー学生」となりつつあります。もともと、留学の準備をはじめたときは、「ケネディー・スクールの国際開発学科(MPA-ID)にいきたいなあ」と思っていたので、ケネディー・スクールは、僕にとって見れば、ある種の「聖地」。(結局ケネディー・スクール受験ははかなく桜散り(号泣)、HBSに拾っていただき、ここにいるわけですが。。。)ということで、ケネディーの人々とつるみつつ、いろんな政治・経済系の話を聞けるというのは、自分としてはなかなか喜ばしいトレンドなのです。そのケネディー・スクールで、先週の金曜日にインターナショナル・ナイトというイベントが行われ、僕も「エセ学生」として参加させていただきました。世界中から「未来の政治家たち」が集結し、とても国際的な印象の強いケネディー・スクールですが、各国の学生がパフォーマンスを披露する、というイベントは初の開催だそうです。そんな記念すべき第一回インターナショナル・ナイトのトップバッターを務めたのが、わが日本チーム。出し物は、「空手、エイサー、殺陣(剣道・チャンバラ)」のコンビネーション。まず、僕が登場し、いきなり、上段回し蹴りと、中段突きの連続技で、板をぶちわります。これで客席が引きまくって静まり返ったところで、エイサー(沖縄の伝統舞踊です)を、熱血教師Yとその弟子のTが披露。Yは高校時代からエイサーを極める道に入っているらしく、軽快なステップで観客を魅了します。そこへ、突然T氏扮する忍者に率いられた悪役たちが舞台に乱入し、ひとしきりチャンバラ戦闘を繰り広げます。こんぴら氏や、舞台監督のK氏は、剣道経験者なので、殺陣はかなりハイレベル。そして、こんぴら氏が、一刀流から変化して、隠し持っていた二本目の刀を抜き放った瞬間、観客のボルテージは最高潮に!(正直ここが一番うけるとは予想外だった)最後に、美人剣士が登場して、悪役たちを切り刻んで大団円、という「萌えー」な展開。美人剣士役を務めたS女史のところに、「僕も斬ってくださいー」みたいなスパムメールが殺到していないか、心配なところです。舞台監督のK氏が動画をユーチューブに載せてくれたので、ご紹介。http://www.youtube.com/watch?v=VFpHMctqzRQいろんな学校のインターナショナル・イベントに参加しましたが、ケネディー日本チームの芸の完成度の高さは、かなりのものだったと思います。「本物」のケネディー学生のこんぴら氏の評によると、「発想の発散と統合、全体の流れと細部作り込み、視覚と音、… (中略) … いろいろバランスした準備過程」というプロセスが成功要因だとか。深い分析です。(写真は、ケネディー・スクールの教室を「ハイジャック」した日本チーム。プライバシーの関係上、画像を加工しております。。。)他の国の出し物も、かなり興味深いものが多かったです。特に、イランの琵琶みたいな楽器をかき鳴らす朗々たる弾き語りや、レバノンの平和を願う詩の朗読、真夏のインドの情景を描く小説の一部朗読、などは、なかなか情感豊かで、「impatient」な観客が多く短時間でエキサイトメントを凝縮することが求められるHBSの祭りでは見られない種類の出し物でした。(写真はレバノンの踊り)ひさびさに勉強を忘れて、「高校の文化祭」的気分を楽しむことができました。ケネディー・スクールのインターナショナル・ナイト、来年以降も続くといいですね!

February 27, 2008

-

アメリカの凋落とハードボイルド・ワンダーランド

先日、「EC View Point」という、1年次のセクション(クラス)で集まって、2年生(EC)になって徒然なるままに思うことをディスカッションする、という集まりがありました。他のセクションは、「HBSで学んだこと」、「HBSの卒業生が社会で果たすべき役割」など、HBSらしく、リーダーシップ系のテーマについてディスカッションをしたらしいのですが、NerdかつGeekが揃う我がセクションAのお題は、「グローバル経済と、アメリカ経済の凋落可能性。そして我々は職にありつけるのか?」ディスカッションを仕切る教授は、1年次のマクロ経済を担当したノエル教授。超辛口ながら、わかりやすく経済概念を説明するノエル教授には、熱狂的なファンが多い教授です。お題はスーパーマクロな論点ながら、さすがセクションAは、最高の経済学の教授とファイナンスの教授に恵まれたこともあり、議論は白熱。しかも、知っているもの同志で議論するわけだから、本音をいいたい放題です。細かい議論の内容はめんどうくさいので書きませんが、アメリカ人たちは、これからアメリカが不景気になるだろうと思っていて、相当びびりまくっているということがわかりました。最近新聞とかニュースをぜんぜん見ていないので(お恥ずかしい限り。。。)、サブプライムって、単に債券市場が狂っただけかと思っていたら、なかなか深刻だったんですね。セクションメートで、流行にのって変動金利で住宅ローンを組んだ奴がいて、ダメージの食らいっぷりを赤裸々に告白したり、自己破産した知り合いがいてね。。。、みたいな話を聞くと、リアルな不景気の足音が聞こえてきそうです。しかも、石油の値段も上がっているので、アメリカ人たちは、1970年代のオイルショックをきっかけとする「スタグフレーション」(インフレと不景気が一緒に来るという激辛な事態)がまたやってくるんじゃないか、と恐れているようです。「今までアメリカは、弱者は死ね!という政策を取り続けてきたけど、それを改めて、ヨーロッパ型の左寄りな(富の再配分を意識した)資本主義に改めていくべきじゃないか。」みたいな意見が出たりして、マッチョなはずのアメリカ人たちがえらい弱気になってるんだなあと僕は思いました。議論の途中で、ノエル教授が、民主党の各候補者がサブプライム問題に関してどういう対処をしようとしているかを話してくれて、にわかオバマファンの僕としても、なかなか勉強になりました。どの候補者たちも、銀行に資金注入するか、倒産しそうな個人の借り手を直接救済するか、若干違うのですが、どっちにしてもアメリカは財政赤字がひどくなって、運が悪ければインフレが起きそうだなあと思いました。まあ、僕の記憶の限りインフレというのは経験したことないので、ちょっと南米の人たちの気持ちを味わうべく、一回体験してみるのもいいかなあ(お気楽すぎ?)。9月からは収入もあるし、国際機関の給料は多分インフレ調整をしてくれるはずだから、多少のインフレだったら大丈夫なはず。。。大統領予備選も盛り上がっていることだし、各候補の経済政策案について、もうちょっと勉強してみようと思います。ところで、このディスカッションの後に、セクションメートが熱いサイトを送ってくれました。http://fundrace.huffingtonpost.com/“Fund Race 2008”というサイトで、アメリカで、誰がどの候補者にいくら政治献金をしたか、というのが赤裸々にわかります。面白いので、うちの教授陣が誰に献金しているのかを見てみたら、マートン教授も、ポーター教授も、ギルマーティン教授も、みんな共和党のロムニー候補に献金をしています。(たとえば、ポーター教授だったら、こういう風にでます)「民主党の牙城」といわれるハーバードでは、これはかなり意外な動き。やっぱりビジネス系の人たちは、「弱者救済」よりも、「タイトな財政政策・金融政策」を願うのでしょうかねえ?* * *ちょっと話は変わりますが、先日のマクロ経済の授業で、ドイツの戦後経済史がとりあげられました。ドイツの経済政策のテーマは、「インフレ抹殺」。第一次大戦後のインフレによって経済がめちゃくちゃになり、ナチスの台頭を招いた、という反省が強いようで、景気変動や失業率よりも、インフレ抑制を優先していたようです。なので、アメリカがスタグフレーションで苦しみまくった1970年代も、ドイツは、堅実な金融政策を敷き、製造業が着実にコストを削り、かつハイエンドな製品(BMWみたいな)も売って、オイル・ショックを乗り切ったそうです。でも、ここしばらくは、サービス業が弱かったり、イノベーションがあまり起きていなかったりして、経済のパフォーマンスは今いちだそうです。アメリカの景気の話では弱気になっていたマッチョアメリカ人たちも、「やっぱ起業やイノベーションが起きない社会は駄目だぜい」と、やたらドイツの経済システムを叩きまくっていて、僕は、なんか日本も一緒に叩かれているみたいで哀しい気持ちになりました。もちろん、ドイツがイノベーションやアントレプレナーシップの起爆剤になるような政策(例えば、資本市場整備とか倒産法整備とか、大学の質を上げるとか)を導入していくことは重要だと思います。でも、もし、1970年代の世界が再来するのなら、アメリカはダメージを受けるかもしれないけど、ハードボイルドな製造業と技術力に根ざしたドイツとか日本みたいな国が、原材料の価格高騰を気合の入ったコスト削減で乗り切り、低コスト・高性能商品とか、環境技術とかを輸出しまくって、再び世界経済に君臨する日も近いのかなあ。。。、なんてぼけーっと妄想していたのでした。

February 26, 2008

-

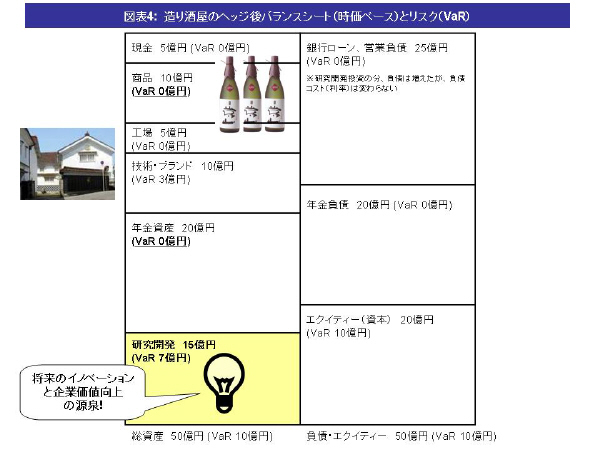

マートン教授の「神の声」と、戦略的・社会的な金融技術の使い方(その3)

(前のエントリーから続く)こうして、クレジット・デフォルト・スワップと、トータル・リターン・スワップの「合わせ技」で、造り酒屋は、商品のリスクと、年金のリスクを消してしまいました。そうなると、造り酒屋に残ったリスクは、「技術・ブランド」のVaR3億円のみ。仕込みに失敗して美味しい酒が造れないかもしれない等のリスクは、まさに、いい酒を醸そうとする者が気合を入れて取らねばならないリスク。このリスクをどっかに飛ばそうというのは虫がよすぎて、むしろ、このリスクを取る気合がなければ、造り酒屋をやる資格はありません!でも、一連の取引で、造り酒屋のVaRが10億円から3億円に減ったので、必要なエクイティーの額は、20億円から6億円に減ります。これで、「商品」と「年金資産」のリスクのクッションとして使われていたエクイティー14億円が「開放」されたわけです。こういうシチュエーションで、真っ先に思いつくのが、資本構成の効率化。つまり、造り酒屋は、14億円を銀行から借入れて、14億円分の自社株買いをして、資本効率を高めるという一手。自社株買いでエクイティーが減っても、VaRの2倍のエクイティーはあるので、負債コスト(金利)は上がらず、負債とエクイティーの加重平均の資本コストは下がり、企業価値が上がることがポイントです。数式で書くと、∑[Cash Flow / (1 + WACC)^n] < ∑[ (Cash Flow – Cost of hedge) / (1 + WACC after recapitalization)^n]あるいは、造り酒屋は、もっと気合を入れて、更にいいお酒を造るための研究開発などのプロジェクトに投資をすることもできます。14億円のエクイティーが「開放」されたので、造り酒屋は、VaR7億円(14億円/2)の研究開発リスクまでは、今よりもエクイティーを増やさずに取ることができるわけですな。そして、もし、この研究開発がうまくいけば、企業価値は、ドカンと向上します。長々と書きましたが、要は、デリバティブを上手に使えば、会社は、非戦略的なリスクを減らし、その分、研究開発などの戦略的な分野でどんどんリスクを取って、イノベーションを起こし、企業価値を上げていける、ということです。これぞ、デリバティブを使ったイノベーション促進活動!マートンの「神の声」が、ポーターのイノベーション戦略にシンクロする瞬間です!(ちょっと無理があるかな。。。)* * *もちろん、こういう取引をやるにあたって問題は山のようにあります。大きいのは、会計とコミュニケーションの問題。例えば、こういう取引にヘッジ会計が適用されないと、会計上は、造り酒屋がデリバティブを使ってものすごいギャンブルをやっているように見えてしまいます。また、ギャンブルじゃなくて、非戦略的なリスクをはずすためにこういう取引をやっているのよん、ということを、投資家や格付機関などにきっちり説明して、理解してもらう必要があります。簡単に聞こえますが、こういったコミュニケーションは、生易しい話ではなさそう。しかし、「神」は、「そういう”Institutional Limitation”によって、革新的な金融技術が生かされていない。金融技術の戦略性や新しい機能が理解できないツカエナイ格付機関などのinstitutionは、そのうち消え去る運命にあるかもよん。」と、シュールなコメントで一蹴。「神」の世界を見る目は、institution(経済主体)の役割を基準に見るという切り口ではなく、あくまで、金融技術のfunction(機能)に着目した切り口なのです。また、デリバティブなんてアブナそう。。。という声が聞こえてきそう。。。たしかに、ヘッジのかけたつもりが完全なヘッジになっていなかったり、想定元本(notional amount)の金額を間違えると、デリバティブを使って大変危険な賭けをしているのと同じになってしまいます。でも、「神」いわく、「君たちは、車に乗るときに、『車って事故の可能性があるから乗るのはやめよう』と考えるかい?しかも、君たちの中で、車のボンネットの中がどういう仕組みになっているかわかって乗っている人がどれだけいるだろうか。もちろんデリバティブも使い方を間違えると、大変な事故になってしまう。でも、車が事故の可能性があるにもかかわらず、世の中に大きな効用を生んでいるのと同じように、デリバティブだって、きちんと使えば、社会にベネフィットを生み出すのではないだろうか。」この授業の元になった論文「You Have More Capital Than You Think」は、こちらからオーダーできるので、金融ヲタの方は、是非!* * *マートン教授の講義が熱いなあ、と僕が思うのは、金融技術を使って、単にお金儲けをするのみではなく、社会的にベネフィットを出そうとしているから。つまり、ゼロサムゲームで勝つためにデリバティブを使う(例えば、僕が、金融商品をうまく組んで、支払う税金を減らしたら、僕は嬉しいけれど、社会全体から見ると、それって単にお金が政府から僕に移動しているだけです。)だけじゃなくて、社会全体のパイを増やすためにデリバティブを使おうとしているところ。もうちょっと経済学的にいうと、いろんな人たちが各自の比較優位(comparative advantage)のある仕事に集中してもらうために、金融技術をもっと有効に使えるんじゃないかってこと。各経済主体が、それぞれの比較優位のある仕事に集中すれば、社会全体のパイは最大化される、というのは、経済学のもっともパワフルな発見の一つです。なので、デリバティブで比較優位のないところから、比較優位のあるところへリスクを移して、みんながそれぞれの比較優位に集中できるようにするってのは、デリバティブを使った社会貢献といえるのではないでしょうか。僕の勝手な解釈なのかもしれませんが、どうも「神」は、リスクを取るべきでない人が、不必要なリスクを取っていることをなんとかしたほうがいいんじゃない?と考えているように思えてなりませぬ。例えば、年金の話もよく出てきます。「これからは自分の老後のための資産は自分で管理しよう!」みたいなことが叫ばれて、年金が、確定給付型から、確定拠出型に移るのが主流になりつつあるけど、本当に社会的にそれでいいの?資産運用に比較優位のないお医者さんや工場のおじさんたちが、引退後の年金を心配して、株の画面を一日30分にらんでいる、あるいは、月に一回株の勉強会に出席する、という時間の使い方は、本当に社会にとって最適なのか?資産運用のリスクって、お医者さんや工場のおじさんより、そのリスクを管理するのが上手な人がいるのであれば、そういう人たちにリスクを取ってもらうのが、社会的に最適なのではないか?また、先程の造り酒屋が、顧客のクレジット・リスクや年金資産の運用リスクを取っているのも、同じように非効率なことなのかもしれません。そんなリスクはさっさと飛ばして、リソースを美味しい酒を醸すことに集中投下できるのならば、そういう動きって社会全体にとって価値のあることなのかもしれません。大変長くなりましたが、「神の声」のレポートを終わります。この先の授業では、国がもつ「カントリー・リスク」も、デリバティブで飛ばしてしまうなどという、ワイルドな技も出てくるらしく、楽しみです。

February 24, 2008

-

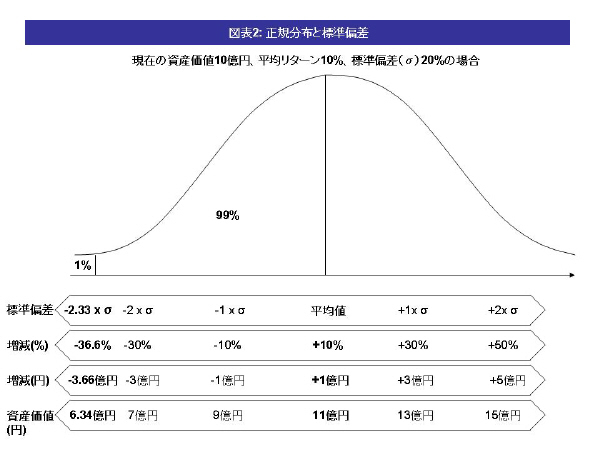

マートン教授の「神の声」と、戦略的・社会的な金融技術の使い方(その2)

(前のエントリーから続く)リスクについて、やたら書きましたが、その恐ろしさはどうやって計るのでしょうか?「神」的には、VaR (Value at Risk)という手法を使うのが、一番わかりやすい、とのこと。VaRは、簡単な確率の概念なので、書いときます。ある資産の、予想リターンの平均(expected mean return)は、年率10%とします。で、予想リターンの標準偏差(standard deviation)は20%だとします。もしリスクが正規分布(normal distribution)をしていると信じるならば、99%の確率で、予想リターンの振れ幅は、平均値から、±2.33 x 標準偏差の範囲で収まります。(高校の確率の授業で、正規分布のとき、分布の値は、68%の確率で、平均値±(1x標準偏差)内に収まると習いましたね。あれの仲間です。)この場合だと、平均値が10%なので、予想リターンの振れ幅は、10% ± (2.33 x 20%) = 10% ±46.6%つまり、-36.6%から、56.6%までの範囲内で収まることになります。もし、この資産が現在10億円の価値があったとすると、確率99%の範囲で、損失3.66億円から利得5.66億円の範囲で収まります。言い方を換えると、次の1年間、1%の確率で、3.67億円以上、損失を食らう可能性がある、といえます。これを「1 Year 1% VaR = 3.67億円」と表現します。これらを踏まえて、造り酒屋の各資産は、下の図に描いたようなVaRを持っているとします。商品のVaRは2億円とします。これは、商品を買ってくれている酒屋さんやレストランが倒産して、商品の代金が回収できないリスクを反映しています。技術力やブランドのVaRは、3億円。これは、例えば、技術開発が失敗したり、工場のオペレーションに失敗してまずい酒をつくってしまったり、賞味期限が切れた商品を売ったりして(毒)、ブランドがズタズタになるリスクを反映しているものとします。年金資産のVaRは、5億円。今は、この会社(正確には年金の運用会社)は、年金資産のすべてを株式につっこんでいるとして、これらの株式の価格変動リスクを鑑みて、VaRが5億円と算出されたとします。一方、バランスシートの右側を見ると、造り酒屋は、銀行ローンとエクイティーで資金を調達しています。今、銀行ローンをまともな金利で借りるためには、投資適格(BBB以上)の格付が必要だとして、投資適格の格付を取るには、資産全体のVaRの2倍の金額のエクイティーが必要だと仮定します。(実際に、銀行の融資判断や、格付付与の際の判断材料は、VaRじゃなくて、自己資本比率やDebt/EBITDAなどの指標が使われるんじゃないの?という反論は、一旦忘れてくださいませ。。。)なので、この例だと、造り酒屋は、エクイティーが時価で20億円以上ないと、格下げをされてしまい、銀行からお金が借りられなくなってしまうか、あるいは、借りる際のコストがやたら高くなってしまうとします。逆にいうと、この会社の資産に包含されているリスクを減らせば、こんなにエクイティーを積んでおかなくてもいいということになります。そこで、もう一度、バランスシートの資産側に目を移すと、実はこの会社って、お酒を作るという本業とあまり関係のないリスクをたくさん取っていることに気づきませんか?例えば、商品のVaR2億円の源泉になっている、売り先の酒屋さんやレストランの倒産リスク。造り酒屋は、銀行ではないので、企業の倒産リスクなんて、分析する能力はありません。このような、本業の競争力に関係ないリスクは、もしヘッジできるなら、ヘッジして、リスクを消してしまいたい。そして、そんな造り酒屋の願いをかなえてくれるデリバティブが、クレジット・デフォルト・スワップという技。簡単にいうと、造り酒屋が、デリバティブの取引相手(金融機関)に、一定の保険料を払うと、その金融機関は、もし売り先の酒屋さんやレストランが倒産して、造り酒屋が損失をこうむった場合は、その損失を補填してくれる、という仕組みです。一言でいうと倒産保険。この倒産保険をかけてしまえば、毎年ちょっとずつ保険料というコストが発生するものの、商品のリスク(VaR)はゼロになります。(実際には、クレジット・デフォルト・スワップでカバーされている企業は、ある程度メジャーな企業に限られるので、すべての顧客の倒産リスクをヘッジすることはできませんが、一旦それは置いておきましょう。。。)また、年金資産の変動リスクも、造り酒屋の本業とは全く関係ありません。年金資産を株に投資しておけば、長期的には大きなリターンが取れて、余裕で年金を支給できるはず!と思いがちですが、株式投資はハイリスク・ハイリターンであることをお忘れなく。投資がうまくいけばいいですが、うまくいかなければ、年金資産が、年金負債よりも小さくなって、年金が払えなくなってしまい、会社が追加で穴埋めをしなきゃいけない、という事態になってしまいます。そんなリスクを管理することは、造り酒屋の得意とするところではありません。なので、このリスクも飛ばしてしまいたい。これは、ちゃんと計算をすると、なかなか複雑なのですが、一旦、年金の平均的な支払い時期(デュレーション)は10年後、年金負債額の算出に適用した割引率は5%とします。そうすると、年金資産を、株式に投資するのをやめて、年率5%の期間10年の債券に投資をすれば、年金資産の変動と年金負債の変動が完全に一致し、年金が払えなくなるリスクはなくなります。年金資産に入っている株式を売り払って、債券を買いなおしてもいいのですが、手続きも面倒だし、取引コストもそれなりにかかりそう(特に株を大量に売りはじめると、株価が下がって、売り手は思い通りの金額で売れないかもしれません)。同じ経済効果を得る取引なんだけど、もっと安上がりにできるのが、トータル・リターン・スワップという金融商品。このスワップをやると、デリバティブの取引相手(金融機関)は、毎年5%の金利(この場合は、年金資産が20億円だから、1億円)を造り酒屋に支払ってくれます。その代わり、造り酒屋は、20億円の株式投資から上がるリターンを、金融機関に支払います。要は、5%の固定金利と、株式のリターンを、交換(スワップ)するわけです。リスクやリターンの違うものを交換したい人がいるなんて、なんだかピンときませんが、ちょっと考えてみると、たまたま、どこかの金融機関が、金利5%が付く債券をたくさん持っていて、そんなにたくさん債券はいらないから、債券を売って株を買いたいなあ、と思っていたら、こういう取引が成り立ちますよね?(しかも、同じことを考えている金融機関がたくさんいたら、取引コストはとても安くなります。)(次のエントリーに続く)

February 24, 2008

-

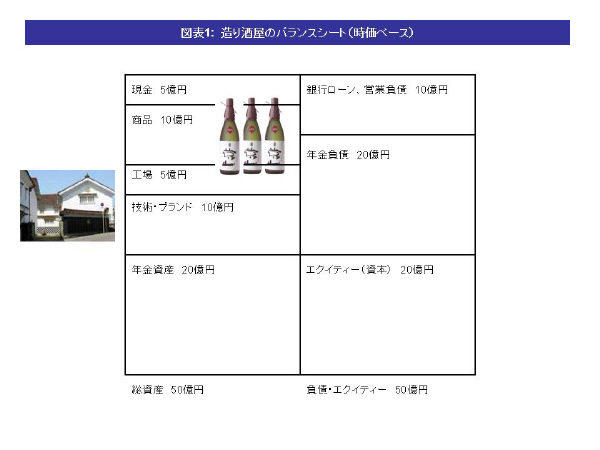

マートン教授の「神の声」と、戦略的・社会的な金融技術の使い方(その1)

ポーターもさることながら、今学期の大きな山の一つが、マートン教授のファイナンスの講義。題して、「Functional and Strategic Finance」。マートン教授は、オプションの価格算定の数式(ブラック・ショールズ・マートン式)を編み出し、ノーベル経済学賞を取ったHBSの看板教授の一人。また、ヘッジファンド界の「タイタニック」、Long Term Capital Management社の設立に関わったことでも有名でいらっしゃいます。授業は、すべての授業がケースディスカッションのHBSにあって、唯一の講義。この「神の声」を聴きに、HBSやケネディー・スクールから金融の腕自慢たちが集結しているのです。授業中、やはり、気を吐いているのが、数学に強いロシア人や南米人たち。金融技術の将来は、ロシアと南米が握るのか。。。と思わせられる迫力です。クラスの真ん中に陣取るロシア人集団は、毎回質問をして授業を中断させ、さすがにうざい存在になりつつあります(毒)。一方で、「投資銀行の内定を取ったから、この授業も取ってみようと思って。。。」みたいな文系かつWASPなアメリカ人たち(注:かなり偏見に満ちています。ゴメンナサイ)は、グロッキー状態のボクサーのように、目から光が失われています。数学といえばインド4000年ですが、インド系はいまのところ鳴りを潜めています。インドとならぶアジアの雄、中国系も、隣の席の中国人Xが先日の授業中に「脳死」しているのを見てしまいました。。。そして、ばりばり文系の私も人のことは全く言えず、こんがり焼かれ、キツネ色に仕上がっております(チーン)。この授業は、発言をしなくていい代わりに、毎週そこそこ重たい宿題が出ます。いまのところ、それほど高度な数学を使わずに済んでいるのでいいのですが、この先ファンキーな数式がいっぱい出てきたらどうしようかと今からびびっている私です。基本的に、「神の声」の50%ほどしか、凡人の私の脳みそに届かないのでありますが、今回は、敢えて畏れを知らず、理解の範囲で、講義の内容をレポートしてみたいと思います。* * *ここ数回の授業の「ご託宣」は、題して、「Strategic Integrated Risk Management」趣旨は、「企業が、競争力を持つには、comparative advantage(比較優位)のある仕事に特化すべき。しかし、多くの企業を見ると、comparative advantageのないところでリスクを取りすぎている。そういった『取っても仕方がないリスク』を取っているばかりに、企業は必要以上にエクイティーを積んでいる。ところが、『取っても仕方がないリスク』は、デリバティブを使って、リスクを消すことができる。リスクが消えると、会社はエクイティーがそんなに持たなくていいから、あまったエクイティーをcomparative advantageのある分野に投入して、もっと競争力を上げたり、生産性を上げたりすることができる。(あるいは借金をして自社株を買うというRecapitalizationをして、資本効率をよくすることができる)」とのこと。うーーーん。「神の声」って感じですな。ここで、「神」は銀行の例を使って説明を始めたのですが、僕にはピンと来なかったので、勝手に造り酒屋の例にすりかえて、書いてみようと思います。造り酒屋に限らず、企業は資産と負債を持っています。それを表現するのが、バランス・シートという図です。造り酒屋だったら、資産として、現金、商品、工場などを持っています。会計上のバランス・シートだったら、これで終わりですが、「神の声」によると、こういった分析をするときは、企業の価値の源泉となるものを全部洗い出さねばならない(専門用語だと時価ベースのバランスシートを書く)、とのことなので、これらに加えて、ブランドや技術などの無形の価値も載せときましょう。あとは、従業員が引退したときに年金を払わないといけないので、支払いに備えて積み立てた年金資産も載せなきゃいけません。(今、この会社が「確定拠出型」の年金制度を持っているとします。年金といえばオフバランスシートの項目ですが、仮に、年金資産の運用に失敗して、年金が支払えない場合は、結局会社が埋め合わせるはめになるので、会社の資産として載せておきます)負債側にあるのは、買掛金や未払金などの営業活動に関わる負債、有利子負債、年金資産の見合いである年金負債(将来の年金給付義務を、現在の価値に引きなおしたものです。単純化のために年金資産の積立不足はないものとします。)と、自己資本(エクイティー)。で、それぞれの資産にはリスクがあるわけです。例えば、商品(お酒)だったら、生産がうまくいかなくて、おいしいお酒を造れないかもしれないリスクがあるし、あるいは売り先の酒屋さんやレストランが潰れたりしたら、商品から得られる経済価値は少なくなっちゃいます。こういったリスクがあるために、会社の資産の価値は上下動します(この上下動は、ボラティリティーと呼び、標準偏差(Standard Deviation)で計測できます)。バランスシートの左側の資産価値の変動リスクは、バランスシートの右側の負債とエクイティーが受け止めます。つまり、これらのリスクが爆発して、造り酒屋の資産価値が少なくなると、最初に被害をこうむるのはエクイティーを持っている株主たち。更にリスクが爆発しまくって、更に資産価値が減って、エクイティーの価値が消し飛んだとすると、次に借金を貸している銀行がお金を取り戻せなくなります。借金が返せなくと、企業は倒産してしまうので、ゲームオーバーです。この最悪の事態はなんとか避けたい。リスクが爆発すると、まずエクイティーの価値が減って、借金が返せなくなる「倒産」という究極のイベントまでのクッション(バッファー)の役割を果たしてくれるので、エクイティーは、「リスクに対するクッション」と呼ばれます。「神」の言い方を借りると、エクイティーは、あらゆるリスクからくる被害を真っ先に受けてくれるので、「究極の保険」みたいなものです。「究極の保険」ですから、当然保険料も高く、会社にとってエクイティーを発行するコスト(投資家にあげなきゃいけないリターン)は、借金をするコスト(金利)よりも高くなります。(ここで、「神」は、エクイティーのコストが高い理由として、リスク以外に、エージェンシー・コスト、取引コスト、税務上の取り扱い、などを挙げましたが、ややこしくなるので、ここでは説明しません。)ごちゃごちゃ書きましたが、ボトムラインとして、とにかく会社は、なるべくコストの高いエクイティーを出さずに企業活動を行いたいと思っている、あるいは、エクイティーを使うにしてもそれを本当に価値のあるところに投入したいと思っている、という前提が立った、と思ってください。(次のエントリーに続く)

February 24, 2008

-

アフリカ・ビジネス・カンファレンス(その2)

(前のエントリーから続く) そんな熱いパネルの中で浮かび上がってきた、汚職対策のアプローチは以下の5つ:(1) 教育あたりまえですが、将来の汚職を防ぐには、若いうちからの倫理教育が大事(2) ビジネス側の我慢Celtelは、1セントたりとも賄賂を払わず、アフリカNo. 1の携帯電話会社に成長したことで有名です。オマリ氏がCOOを務めていた時、ある国の役人から、「賄賂を払わないと、お前の会社から国際通話をできなくしちゃうぞ」と脅されたそうです。それでも、オマリ氏は、賄賂を払わず、国際通話サービスを止められることを選んだそうです。基本的に、賄賂は一部の下っ端役人が要求してくるもので、政府のリーダーで賄賂がはびこることを望んでいる人はいない、とのこと。結局、この賄賂の事件も、政府高官の耳に入り、賄賂を要求した役人は罰せられ、Celtelは一銭も払わずに、国際通話を回復したそうです。まあ、この期間、国際通話サービスを使っている顧客は迷惑をこうむるので、ビジネスとしては、ものすごい難しい決断だと思いますが。。。(3) メディアからの焼きは、罰則よりも効果的汚職をしている役人は、メディアに取り上げられて攻撃されることを何より恐れているそうです。なので、proactiveに汚職を発見して報道するような、「働きマン」的なメディアを育てていくことが大切。(4) リーダーシップから、仕組み化へ現状、汚職撲滅を進めているのは、コミットメントの強いリーダーたち。でも、そうしたリーダーがいなくなってしまうと、また汚職がはびこってしまう。なので、前に書いた、文書のIT化のような、汚職を防ぐ「仕組み」の構築が重要。(5) アフリカの誇りを取り戻せ!特別警察の長が最後に叫んでましたが、アフリカは、植民地になる前の部族の時代には、汚職はなかったそうです。部族の長は、賄賂などを受け取らず、部族民の幸せのためにがんばっていたとのこと。現に、「汚職」という言葉は、ナイジェリアの現地語には存在しないそうです。「汚職は、西洋の奴らが持ち込んだ悪しき習慣である。アフリカ人たちは、いまこそ誇りを取り戻して、古きよき腐敗のない時代に戻らなければならない!」とのこと。若干国粋主義的なノリだと思いましたが、まあ、熱いメッセージだったのでよしとします。以上でした。 学ぶところの多い素晴らしいカンファレンスで、勉強の合間にひーひー言いながら実行委員を務めていた親友のナナ(ガーナ人)、フリミングポン(ガーナ人)などには、今度日本料理でもふるまってあげようと思ったのでした。

February 17, 2008

-

アフリカ・ビジネス・カンファレンス(その1)

4連休のど真ん中の今日は、アフリカ・ビジネス・カンファレンスに出席してきました。去年に引き続き、内容は、ものすごくINSPIRATIONALかつPOWERFULでした!基調講演や色々なパネル・セッションで、共通して話されていた課題のうち、僕の心に響いた論点は、以下の二点:人材の育成「アフリカの発展のためには、やはり教育が大事。特に、重要なのは、アフリカの歴史を教えること。現状のアフリカの学校教育では、西洋の歴史ばかり学び、アフリカの歴史や文化をほとんど学ばないから、多くの優秀なアフリカ人が、祖国を大事に思わず、海外に流出してしまう。でも、もっと大切なのは、国外で勉強したり働いているアフリカ人が、アフリカに戻ってくること!アフリカの産業が強くなるには、ヒト・モノ・カネのうち、圧倒的に、ヒトが足りない。優秀な人たちが戻ってきて、いいビジネスを作っていけば、もっともっとアフリカは豊かになれる。外国からの資金支援などを求める前に、アフリカ人自身が、アフリカの将来に自信を持つべきだ!そうしないと、誰もアフリカの未来を信じないだろう。」アフリカのイメージをよくしなきゃ「BBCやCNNなどのメディアを見ていると、アフリカがろくな取り上げられ方をしていない。古くは、アフリカは、絶対に成長しない、という「ネガティブ神話」があった。最近、アフリカの成長が目覚しくなってくると、『石油などの天然資源の価格が高騰しているから、棚ボタでGDPも上がっているだけだ』といわれる。更に最近よく聞かれるのは、『アフリカの成長は、中国との貿易や、中国からの投資によるもの。中国の成長が止まればアフリカの成長も止まる』という論調。でも、実際、石油価格の上昇がサブサハラアフリカの経済成長に占める割合は15%程度だし(つまり、成長の85%は石油以外から来ているのだ。マッキンゼー調べ)、中国が、アフリカの貿易に占める割合は、イメージほど強くない。(例えば、ガーナの輸出相手は、オランダ、イギリス、アメリカの順。Economist Intelligence Unitより)。国内の中産階級も育ってきて、消費や貯蓄だって増えてきているし、国内の金融制度も整って、お金が、成長可能性のあるビジネスや、インフラへの投資に流れ始めている。アフリカの成長は、単なるバブルではなく、こうやってファンダメンタルズを伴った経済成長が起こっている、ということを、もっとうまく世界に伝えていかないといけない。(例えば、各国の投資誘致機関が、もっとマーケティングするとか)」たしかに、アフリカというと、ネガティブイメージがつきまとうのは、かわいそうだと思います。例えば、「ナイジェリア」とグーグルにいれると、返ってくるのは、外務省の海外危険情報や、ナイジェリアの金融詐欺の情報だったりします。。。そりゃケニアみたいな混乱がいつ起こるかわからないし、いろいろ危ないことがあるのも事実だけど、ビジネスが起こって経済が成長しているのも、また事実。なので、このブログでは、地道ながら、アフリカのいい面をアピールしていきたいと思っています。。。* * *パネルは、面白そうなものがありすぎて、どこに出ようか迷いましたが、結局、「マッキンゼー南アフリカオフィスによるアフリカの経済分析」、「アフリカの資本市場動向」、「ガバナンスと汚職撲滅」という三つのパネルに出席しました。「アフリカのベンチャー・キャピタル」だとか、「アフリカで注目の起業家たちによるトーク」などという激熱なパネルも、同じ時間帯にあったのですが、いかんせん、体はひとつしかないので、泣く泣くあきらめました。出席したもののなかでは、「ガバナンスと汚職撲滅」のパネルが、特に興味深かったので、内容をレポートします。言うまでもありませんが、国の経済成長の天敵のひとつが、政府役人の腐敗や汚職。会社を設立するときに、賄賂を要求され、商売が軌道に乗って、利益を上げて、税金を納めにいったら、ついでにまた賄賂を要求される、万が一、他のビジネスとの間で争いになって裁判になったら、裁判官に賄賂を渡したほうが裁判に勝つ、などということが起こるのなら、ビジネスパーソンたちは、その国で商売をする気をなくしちゃうでしょう。そうなると、国の経済活動は衰えます。また、「所得の再分配」は政府の大きな役割のひとつですが、折角納めた税金が、貧しい人たちのために使われずに、政府の役人の高級車や豪邸に化けてしまうとしたら、貧しい人たちは一生貧しさから抜けだせません。なので、「汚職撲滅!」は、開発業界ではとても熱いテーマなのです。スピーカーとして来ていたのは、オマリ・イサ氏という、Celtelというアフリカ最大の携帯電話会社の元COOで、現在はInvestment Climate Facilityというアフリカのビジネス環境を向上させるためのNPOのCEOを務めている方と、ナイジェリアのEconomic and Financial Crimes Commissionという汚職撲滅のための特別警察みたいな組織のヘッドと、ナイジェリアの麻薬撲滅のための組織のヘッドの女性。(みなさん、こわそうでした。。。)まず、元Celtelのオマリ氏が、汚職が起こる要因について話し始めます。彼が言うには、汚職の要因は以下の二つ。(1) 脇の甘いシステム例えば、アフリカの多くの政府で、いまだに文書は手書きのものが使われているそうです。裁判所の判決文なども手書きだったりするとのこと。手書きの文書だと、ちょっとペンで書き足したりすると、内容が変えられるので、役人たちは、ビジネスパーソンに対し、「お金をくれたら、この文書の中身をお前の都合のいいように書き直してやるよ」みたいな感じで賄賂を要求するインセンティブができてしまいます。なので、政府のシステムのIT化はとても大事。また、アフリカの中で、ビジネスを新しく設立したときに、普通にやると、会社の登記に500日(!)もかかる国があるそうです。当然、ビジネスパーソンは、一日も速くビジネスを始めたいので、登記をはやめてもらうように、役人に賄賂を渡すことになってしまいます。なので、こういう手続き回りを迅速に進める仕組みづくりは大事。世銀が「途上国のeガバメント導入プロジェクト」を進めているのをみたりすると、「日本でもそんなに進んでいないのに、なぜ途上国?」と思ったりしますが、IT化によりプロセスが自動化・迅速化すれば、腐敗の余地が少なくなるわけですね。(2) 貧困が汚職を生むある国では、裁判官の月給は、たった100ドルなんだそうです。これじゃあ、まともに家族を養えないので、裁判官は、生きていくために、賄賂を要求するしかありません。公務員の給料が低いそもそもの原因は、国の経済成長が弱く徴税基盤が小さいことや、政府の徴税能力が弱い(税金を集めるスタッフが足りないとか、税率が高すぎて脱税が多い、とか)ことに起因します。鶏と卵みたいですが、結局は貧困が汚職を生んでしまう、とのこと。ここまで来たところで、こわもてのナイジェリアの特別警察の長が、「汚職が発生するのは、そんな生ぬるい理由だけじゃない!」と声高に三つ目の要因を主張します。(3) カネの亡者的役人の存在システムや貧困の問題もあるけど、中には、お金持ちの政府高官が、更に巨額の汚職をする、みたいなことも多いそうです。特別警察長いわく、「The more they get, the more they steal!」こういう悪い奴らは、徹底的に調査をして、厳しく罰しなければいけない!と気合の入ったコメントをされていました。(次のエントリーに続く)

February 17, 2008

-

パプアニューギニアとこんぺー教

ここ数日の動きをつらつらと。最近のポタの授業は、若干残尿感あり。コスタリカが、大統領自ら先頭に立ち、インテルの工場を誘致してハイテク・クラスター作りに取り組んでいる話とかが出てきて、ケースの物語自体は大変おもしろいのですが、なんでそれらの過去における取り組みが成功したのかという振り返りのFact raisingにとどまっていて、まだクラスターが未熟な国がどうやって成長していけるか、そのための具体的なステップは何か、みたいな将来の議論にはほとんど入っていかないのです。たまに将来の施策の話が出たとしても、「イノベーションを起こすべく、もっとR&Dにカネをつぎこめ!」みたいなレベルにとどまっています。予算がついたから、システマティックに新技術が生まれるんなら苦労しないっつーの(焼)、と思わず突っ込みを入れたくなります。R&D政策のほかに、どんな施策(例えば、品質基準の策定、技術者へのインセンティブを考える、などなど)を組み合わせれば効果的なのか、あるいは、R&D予算がついたあとに、実際何かが生まれるまでのエクセキューションの舞台裏、みたいな生々しい話を、科学技術政策に関わってました!みたいなケネディースクールの人たちから聞けることを期待しているのですが。。。(もちろん、僕らは理系じゃないから、イノベーションのプロセスを最後まで議論し尽くすことは無理だけど、なるべく徹底的に詰めようというスタンスは大事なのでは?と思います。)まあ、別の授業のBSSE(Building a Sustaining and Successful Enterprise)で、成長やイノベーションをひねり出すために、会社はどんなことに気をつけ、どんな仕組みを作らなきゃいけないか、みたいな論点を詰めているので、BSSEの内容と、ポーターの授業の内容を、うまくsynthesizeできれば、何かが見えてくるのかもしれません。でも、その「解脱」の日はまだ遠そう。。。* * *ポーターの授業のあとに、一緒に授業を取っているこんぺー氏に誘われて、ケネディー・スクールの映画上映会へ。ウィリアムズ教授という開発現場のプロが教えている” Leadership: A Cross-cultural and International Perspective”という授業の教材となる映画で、次の授業では、これを基に講義やディスカッションが行われるらしいです。映画は、パプアニューギニアを舞台とした「Black Harvest」というドキュメンタリーでした。いやー、これは、強烈な映画でした。いままでHBSでやった数百本のケースの物語と比べても、ずっとずっと強烈。途上国ビジネスに興味のある方々には是非お勧めの一本だと思います。以下、簡単な筋書きですが、筋書きを最後まで書いても、見る楽しみや、見たときの衝撃はうせないと思うので、書きます。パプアニューギニアの西部高地の原住民と、オーストラリア人のハーフとして生まれたジョー。幼少の頃は原住民の村で育てられたものの、高等教育は白人と一緒に受け、ビジネスのノウハウは村一番です。そんなジョーが、原住民数名とジョイント・ベンチャーで、コーヒー園を開きます。コーヒー園のための土地を提供した原住民たちは、利益の40%を得て、ジョーは、農場運営や販売のノウハウを提供し、開業のための銀行ローンに個人保証をつけたというリスクの見返りに、持分の60%を取ります。一般的に果樹系の作物は、木を植えてから数年は実は取れませんので、開業して5年後、ようやくはじめてのコーヒー豆の収穫を迎えます。ところが、タイミングの悪いことに、その年の国際市場でのコーヒー豆の価格が暴落。価格が下がったら、コストを減らさない限り、企業は存続できないので、ジョーは、ものすごい話し合いの挙句、なんとか、原住民労働者たちを説得して、給料を減らすことについて合意を取り付けます。そんなある日、収穫作業を手伝うはずの原住民たちは、一向に農場に現れません。なんと、コーヒー園のある村と同盟を組んでいる村が、他の部族と戦争をはじめたらしく、村の男たちは、同盟を組んだ村を助けるために、戦闘に行ってしまったのでした。労働者が来てくれず、収穫ができないので、コーヒー豆は日に日に、黒く変色して、腐っていきます。いろいろな話合いが持たれますが、一向に効果なし。たまりかねたジョーは、現地での葬式の風習にのっとって、墓標を立て、そこに、コーヒー豆をつるし、「コーヒー園の葬式」を行います。この意図は定かではないですが、「この村の古い考え方が、まさにコーヒー園を死においやろうとしている」というメッセージを、原住民たちにハッキリわかる形で示したかったのかもしれません。でも、この試みも、バックファイヤーし、「現地の風習をバカにしている」と人々の怒りを買ってしまいます。このあとも、いろいろなドラマがあるのですが、結局、このコーヒー園は倒産し、ジョーは、多大な借金を抱えるはめになってしまったのでした。。。ジョーと原住民の話し合いの場や、戦闘現場にカメラクルーが入って、映像を取っているだけに、ものすごい迫力です。コーヒー園が「死んでいく」のをなすすべもなく見るしかないジョーの苦悩が、生々しすぎる程に描かれています。見終わったあと、「死ぬほど強烈でしたよ」とこんぺー氏に感想をいったところ、「いやー、毎日こういうの見続けているから、麻痺してしまって。。。」とのこと。そう言いきれる学生生活も果てしない。。。結局、僕の感想はとても単純で、いろんな開発のための施策はあるけれど、最後はexecutionにかかっているんだなあ、ということ。経済を開放して、いいコーヒーを作って、外貨を稼いで、豊かになろう!というのは誰でも提案できる話です。でも、その実行のための短期的な痛みを誰がかぶるかだとか、そのための説得やコーディネーションをどう進めるかとか、並大抵のことではないと思います。映画を見終わったあとも、なぜコーヒー園がうまくいかなかったのか、本質的な原因はわからないままです。ジョーの説得のやり方が甘くて、原住民は、自分がどんなeconomic decisionをしているか理解できなかったのでしょうか?それとも、原住民たちは、economicsより、同盟の部族を助けるということに価値を置いて、コーヒーより戦闘を取ろうというdeliberateな意思決定を行ったのでしょうか?そうなると、やはり文化が問題なのか?文化が問題だったら、どうすればいいのさ、って感じです。ハーバード・ビジネス・スクールはChange Makerを作る学校だといわれているけど、運が悪かったのか、僕の不徳のいたすところか、リーダーシップや改革の要素は、僕の学びからは抜け落ちているのです。。。パプアニューギニアのコーヒー園みたいな状況を前にしても、「Stake holderが、どういう価値観やインセンティブに基づいて行動しているか、緻密に考える」「感情的にならず、プロフェッショナルな姿勢で、ひたすら粘り強く話しあう」くらいしか、やるべきことが思いつきません。脳みそ絞っても、思いつくのは、「うーん、もし、戦闘が原住民にとって男気を現す儀式だと捉えるなら、代わりにラグビーとか格闘的なスポーツを広めるか?」みたいな、おバカなアイディアばかり。。。ケネディー・スクールでリーダーシップ訓練にいそしんでいる「ハイフェッツ教団」の人たちは、こういう痛みを伴う改革を進める際に、少しでも効果的にやれる独自のアプローチを持っているのかしら?こういう問題について、日々考えているケネディーの方々はすごいと思います。。。(ケネディーでのリーダーシップ訓練の様子は、I氏のブログが秀逸)やはり、結局のところ、僕にとっての唯一のアプローチは、現場に飛び込むこと。僕の前職の合併・買収の案件だって、バリュエーションやストラクチャリングなど、外から見える部分は誰にだってわかる簡単な話です。(だからこそ、MBAを出たちょっと気の利いた方々には投資銀行はコバカにされるのです。。。(涙))でも、これらの単純なコンセプトをエクセキューションするということに伴って、いろんな有象無象の問題があって、焼いたり、焼かれたり、涙を流したりしながらやるから、投資銀行はフィーを頂けるのだと今でも思っています。(フィーが高すぎるかもー、という批判はさておき。。。)何年か働くと、この辺で火がつくなあとか、焼かれるなあとか、この場合はハードに打ち返そうとか、この場合は泣き落としてみようとか、天から何か声が聞こえるのを待とう、みたいなTacticsや、嗅覚は身についてきて、はじめて接したときにはお手上げだった問題も、なんとか前に進めることができるようになります。そういう意味では、開発の現場でのエクセキューション能力やリーダーシップも、結局仕事をはじめてみないとわからない話なのかもしれませんね。なので、そろそろ働くのが楽しみになりつつあるのです。卒業のときが、刻一刻と近づいてきています。

February 15, 2008

-

オバマ氏を応援する小浜市

ケネディースクールの友人のブログで知ったのですが、なんと、福井県小浜市がオバマ氏を応援しているそうです!しかも、それがアメリカのメディアでも取り上げられ、結構盛り上がっているよう。(日本語参照記事)http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20080214-321027.html(英語記事)http://afp.google.com/article/ALeqM5hqiXAtSohQcj2DY6bWLtnHX7UoxQ前々から、「オバマって、小浜と発音まったく一緒だよなあ。。。」とぼんやり思ってはいたのですが、本当に応援活動が行われているとは。NHKの朝ドラ「ちりとてちん」でも、注目を集めている小浜市だけに、この勢いで一気に知名度を高めてほしいですね。小浜は、美しい海、おいしい魚、由緒ある寺社仏閣や伝統工芸(京都・奈良に近く、昔から文化レベルは高かったのです)など、見所はたくさんです!観光情報は、「ちりとてちん」のサイトをご参照。先日の首都圏決戦を制したオバマ氏。このまま大統領になって、ついでに小浜の知名度も上がって、国内外から、福井への観光客が増えてくれるといいのですが。。。(卒業後にセクションの仲良したちと日本旅行を企画していますが、小浜も急遽行き先に加えようと思っています。)個人的にはヒラリー氏のほうが好きなんですけど(なんとなくちゃんとしてそうという漠然とした理由ですが。。。)、福井へのインパクト!という一点だけで、今後はオバマ氏応援に切り替えたいと思います。

February 14, 2008

-

スーパーボウル

ありえない、ありえない、ありえなーーーーーい(凹) 大仏、成仏、阿弥陀仏。 アメフトの全米チャンピオンを決めるスーパーボウルで、ニューイングランド・ペイトリオッツが想定外の敗退。アメフトも最後まで何が起こるかわからないものです。ニューイングランドは、第4Qにタッチダウンを決め、試合を決めたかに見えたのですが、NYジャイアンツが、終了間際、まさかのタッチダウンパスで、 試合をひっくり返しました。あの瞬間は、トラウマになりそうです。 当地ボストンでは、しばらく、沈痛な日々が続きそうです。以上でした。チーン。

February 4, 2008

-

アルゼンチン - 「Covertivility Plan」の手詰まり(その2)

(前のエントリーから続く)1994年、メキシコで通貨危機(「テキーラ危機」)が発生すると、ラテンアメリカ投資ブームは、一気に冷え込み、海外資金の引き上げがはじまります。つまり、海外投資家が、アルゼンチン内に持っている証券を売って、あるいはアルゼンチン人に貸したお金を貸し剥がして、手に入れたペソを、ドルに交換しはじめたのです。これにより、アルゼンチン国内に流通するお金の量は激減し、アルゼンチン国内の景気は一気に冷え込みます。追い討ちをかけたのが、1999年のブラジルの通貨切り下げ。これにより、輸出市場において、アルゼンチン製品は、ブラジル製品よりも、割高になってしまい、アルゼンチンの輸出産業はダメージを受けます。2002年1月に、アルゼンチン政府が、国債の金利の支払ができなくなったことを発表すると、アルゼンチンの資本市場はパニック状態になり、海外資金は、ものすごい勢いで一気にアルゼンチンから出て行きます。強烈な、ペソ売り、ドル買いがはじまり、ついに、アルゼンチンは、ペソ : ドル = 1 : 1の固定相場を維持することをあきらめ、ペソの価値は、一気にこれまでの3分の1に落ち込みました。ドルが一気に国内から出て行ってしまうので、アルゼンチンの人たちは、輸入品を買えなくなります。原材料や部品を輸入していた産業は活動がストップしてしまいますし、輸入に頼っていたエネルギーや一部の日用品が足りなくなります。そうすると、昔のインフレ時代に逆戻りです。こうして、この通貨危機によって、アルゼンチンの経済はめちゃくちゃになってしまったのでした。(2002年の1年間で、アルゼンチンのGDPは11%減少したといわれています。) * * * 結局、なんでアルゼンチンがこんなに悲惨な目にあったのかなあ、どうやったら、こういう悲劇を防げたのかなあ、と考えていくと、やはり、強い輸出産業を育てて、国が大きな貿易赤字に陥らないようにしておく、というのは、とても大切なことなのではないか、と思うのです。まあ、アメリカみたいに、ずーっと貿易赤字でも、海外からお金が入り続けるケースもありますが、普通の途上国だったら、大きな貿易赤字が続くと、どっかで経済がもたなくなる気がします。(もちろん変動相場制をとっていれば、為替が下落して、調整が働くという面はありますが。)だからこそ、今学期は、気合を入れてポーター教授の授業に出て、グローバルで競争力のある産業を育てるにはどういう戦略があるのか、学べることは全て学びたいと思っています。規制緩和と競争原理の導入がいろいろな問題を癒す、と言い切る彼の理論に本当にagreeできるかはわからないですが、とにかく一生懸命考えてみたいと思っています。授業の一環として行うプロジェクトですが、ナイジェリアの金融セクター振興策を練ることにしました。「ナイジェリアを西アフリカの金融ハブにしよう!」という気合のこもったプロジェクト。膨大な石油産出量を誇りながらも、石油の恩恵は政府の役人と石油関係者しか受けておらず、人口の70%は一日1ドル以下で生活している、という分断された経済を持つナイジェリア。石油につぐ、外貨を稼げるセクターとして、銀行や保険などのセクターは熱い注目を浴びています。まあ、産業振興の前に、政府の腐敗とか国内の民族対立とか、根本の問題をなんとかしろ、という声も強いんですけどね。。。ナイジェリアについては、いずれ詳しく書こうと思っています。チームは、ガーナ人Nanaと、アフリカでのプライベート・エクイティ立ち上げをもくろんでいるケネディー・スクールのフランス人マティアスとイギリス人ラースです。がんばろっと。

February 3, 2008

-

アルゼンチン - 「Covertivility Plan」の手詰まり(その1)

マクロ経済の授業で、いろんな途上国のケースを見ていて、つくづく思うのは、結局、強い輸出産業がないと辛いよなあ、ということ。(そういうこともあって、マイケル・ポーターの、いかに国内産業のグローバル市場での競争力を上げるか(つまり、強い輸出産業を作れるか)、という授業を取っているわけですが。)* * *水曜のマクロ経済の授業のお題は、「アルゼンチン」。教授のアルファロ女史は、アルゼンチンのご出身。普段から陽気なラティーナで(G社風に言うと「ぬるい」キャラ)、僕は大ファンなのですが、この日は母国のケースとあって、一段とご機嫌でした。教授のご機嫌はうるわしいにも関わらず、ケースの内容は、いかにアルゼンチンの経済が崩壊していったか、という哀しい物語。1980年代のアルゼンチンの経済状態は最悪でした。歴代の政権は、経済運営に失敗。特にひどいのが財政赤字とインフレ。単順に言ってしまうと、「ポピュリスト」と呼ばれる政治家たちが、人気取りのためのバラマキ政策を行ったため、政府の財政がゆるゆるで、赤字垂れ流し。その赤字を埋めるために、中央銀行がお金を「印刷」しまくって、政府の赤字を補填していた、みたいな状態です。そうすると、結局世の中に流通するお金の量が増えて、世の中に流通するモノの量がそんなに変わらないとすれば、モノの値段は上がりますよね?これがインフレです。この時期のアルゼンチンでは、年率3000%台(!!)のインフレが続いていたそうです。(年初に100円で売っていたものが、年末には3,100円になっちゃうってことですね。そんな世界を、ちょっと目をつぶって思い浮かべてください。)こんなすさまじいインフレだと、経済活動はまともに動きません。物々交換ができるモノを持っている人は、バーター取引をし、モノのない貧しい人たちは、もうまともに働いてモノを買うのが馬鹿馬鹿しくなり、銃を持ってスーパーに押し寄せ、日用品を強奪する、みたいな事件が日常茶飯事だったそうです。(アルファロ教授は、この状況を説明するとき、「Inflation is カオーーース!!」と、スペイン語なまりな英語で連呼してました。)こんな状況の中、1989年に大統領に選ばれたのが、カルロス・メナム。メナム大統領は、奇抜なファッションと、派手な女性関係が常に話題になる、こゆーいキャラの人だったそうです。下の写真は、マラドーナとのツーショット。ど派手な行動が目立ったメナム大統領ですが、経済担当大臣に、ハーバード出身のエコノミストのドミンゴ・カバロを任命します。そのカバロ大臣が、インフレ退治のために行ったのが、1991年に導入した「Convertibility Plan」という政策。普通インフレが進んでいるときは、金利を上げて、マネー・サプライ(世の中に出回っているお金の量)を抑えるというのが王道ですが、アルゼンチンみたいに、長い間ハイパー・インフレが続いていて、政府の政策実行力にも信頼がなくて、人々が「なんか政府ががんばってるみたいだけど、きっとうまくいかないよ。どうせこの先もインフレが続くさ。」と思っている社会では、なまじ金利を上げたくらいでは、そう簡単にはインフレは収まりません。信頼(credibility)のない政府が、インフレという病気を治すには、風邪薬とかではもう効きません。そこで、劇薬「Convertibility Plan」の登場。まず、アルゼンチンの通貨ペソを、USドルと完全にペッグします(1ペソ = 1ドル、という風にする)。そして、世の中で流通しているペソ紙幣の量(マネー・サプライ)を、アルゼンチン中央銀行が持っている外貨の量と同じだけに減らします。それで、誰かからペソをドルに換えてくれ、と頼まれたら、中央銀行は、かならず「1ペソ = 1ドル」のレートで交換に応じるようにします。そして、ペソとドルの交換をできるのは、中央銀行だけ、というルールにします("Currency Board”の設置)。こういう縛りをかけると、中央銀行は、勝手にペソ紙幣を「印刷」するわけにはいかなくなるわけです。こうすれば、世の中に出回るお金の量が決まってしまうので、世の中に出回っているモノの量が一定である限り、どこかでインフレはおさまってくるはずです。こうして、インフレは、無事おさまってくれたのですが、問題は、アルゼンチンは、輸出よりも、輸入の方が多い、ということでした(貿易赤字ってやつ)。「Convertibility Plan」の下だと、仮に、アルゼンチンの輸入がどんどん増えていけば、アルゼンチンの輸入業者が、アルゼンチン中央銀行にきて、ペソをドルに買えまくって、外国製品を買いまくるので、アルゼンチン中央銀行が持っているドルの量が減って、そうすると、世の中で流通するペソの量を減っていきます。世の中で流通するペソの量が減っていくと、アルゼンチン国内の金利が上がっていきます。 --- <状況A>(わかりにくいかもしれませんが、金利はお金の値段だと考えてください。あなたがアルゼンチンの銀行だったとして、ペソというお金が希少になったら、誰かにペソを貸すときにより多く金利をつけたいと思いませんか?)金利が上がっていくと、お金を借りてまで消費しようとか、お金を借りてまで投資しようとか、いう人々の意欲が弱まるので、景気は悪くなります。そうすると、モノが売れにくくなり、商売人は値下げをするので、モノの値段が下がっていきます。商売人は、値下げをすると同時に、儲からない分、従業員の給料を減らします。(この間は不況なので、みんな辛い思いをします。。。) --- <状況B>こうして、モノの値段や人々のお給料が下がっていくと、アルゼンチンで作るモノは、海外で作るモノよりも安くなって、アルゼンチンの輸出は、増えていくはずです。 --- <状況C>(ちゃんと、アルゼンチン産のモノがちゃんと競争力を持っていればですが。)輸出が増えていくと、海外の輸入業者が、アルゼンチンの中央銀行にやって来て、持っているドルをペソに換えてもらい、アルゼンチンのモノを買って帰ります。そうすると、アルゼンチン国内で流通するペソの量が、また増えるので、先ほど(状況B)と逆のことが起こって、景気はよくなってくるはずです。ところが、前述の状況Aで、金利が上がると、放っておくと、景気が悪くなっていくのですが、次のようなことが起こる場合もあります。金利が上がると、アルゼンチンに投資することが投資家にとって魅力的になります。なので、海外投資家が、「まあアルゼンチンも悪くないな」と思えば、彼らは手持ちのお金を、どんどんアルゼンチン内の証券に投資をします。つまり、海外投資家が、アルゼンチンの中央銀行にやってきて、ドルをペソに換えて、アルゼンチンの政府や企業や人々にお金(ペソ)を貸していくわけです。そうすると、アルゼンチン国内で流通するペソの量が増えます。国内で流通するペソの量が増えると、金利が下がっていきます。この海外からの資金流入が、金利上昇を和らげ、アルゼンチン国内が不景気に陥って(状況B)輸出入のアンバランスが修正される(状況C)、という動きが起こりにくくなります。この時期のラテンアメリカは、投資ブームに沸いていて、海外のお金(特にアメリカのお金)がどんどん流れ込んでいきました。なので、アルゼンチンは、輸出より輸入の方が多い、貿易赤字が続いていましたが、その貿易赤字を埋めてお釣りがくるくらい、海外からの資金流入があったのです。乱暴な言い方で単純化すると、アルゼンチンは、海外からの借金によって、外国製品の輸入を続けていた、ということです。こういう状況がしばらくは続きましたが、借金で支えられた経済は、しだいに限界が見え始めます。(次のエントリーに続く)

February 3, 2008

-

ポーターのフレームワークと福井の織物クラスター

フィンランドの話が書けないので、代わりと言ってはなんですが、突然ながら、福井の織物クラスターの話をしたいと思います。アフリカとか東南アジアを考える前に、日本だって途上国だった時代があるんだから、日本の経済成長の牽引車になった産業を振り返るのも意義があるかもしれません。なので、うまくいかないかもしれませんが、福井の織物クラスターの成長ストーリーを、「ダイヤモンド・フレームワーク」をあてはめながら、書いてみようと思います。なんどもアピールしているとおり、僕の出身地は、福井です。福井なんていうと、まず「は?どこ、それ?九州か東北だよね(それは、福岡と福島なのに。。。)」とかいわれます。どこにあるか知ってる人でも、多分海と田んぼしかないド田舎というイメージしかないでしょう。ところがどっこい、福井には、かつて日本の輸出を牽引し、「外貨獲得マシーン」と呼ばれた産業があるのです。それが、絹織物産業。いまでこそ中国などの海外勢にやられて衰退しましたが、織物によって、福井県の経済は大きく発展しました。実はいまだって、細々とメーカーがあって、洋服の襟のところについているタグなんかはほとんどが福井県産だったりします。* * *福井の織物の歴史は、はるか古代に遡ります。一説によると、西暦2、3世紀ごろ、大陸から集団移民してきた人々が、越前、若狭地方にも移り住むようになり、その妻や娘達によって絹織物が織られるようになった、といわれています。福井は年間を通して湿っぽい気候で、製造プロセスで静電気が起こりにくいので高品質の製品が作れるということが幸いし(”Factor conditions”)、中世、江戸時代にかけて、絹織物生産はどんどん盛んになっていきました。これに伴い、養蚕農家も増えていきます(”Related and supporting industries” – クラスター形成のはじまり)。福井は、京都や大阪に近いので、関西の織物に精通した商人たちが、福井の織物業者に発注をかけていたのでしょう。そして、目の肥えた商人たちの厳しい注文によって、より品質のいい織物を作るための技術革新が起こっていった面もあると思います(”Demand conditions” – sophisticated buyer)。明治に入ると、一気に近代化が進みます。明治4年、旧福井藩士由利公正が欧米を視察し、イタリアなどの国から多種の絹布見本を持ち帰り、県内の繊維業者に欧米絹業の発展と状況を伝え、これが福井の繊維産業近代化の端緒となりました(Technology transfer)。明治中期までは、「富岡製糸工場」で有名な群馬県が、日本の織物産業の中心地でしたが、福井県は群馬から積極的に技術を導入していきます。輸出も比較的早い段階で始まりました。福井県内の織物業者もどんどん増えていきます。明治後期には、福井県内の織物業者は3000社に達したそうです。当時の織物産業にはそこまでeconomies of scaleはなく、機織機1台で事業がはじめられたので、おそらく参入障壁はそんなになかったんだと思います。しかも、万が一事業がうまくいかなくても、周りに織物業者が多いので、彼らの工場や機械を売れば、簡単にexitできます。なので、「いっちょう織物事業をはじめるか!」といい人が多かったのはうなずけます。そうすると、地域内での競争も激しくなり、生き残った企業は強い生産性と競争力を持つようになります(”Rivalry”)。海外の需要増も後押しし、ついに、明治28年に群馬県を抜いて、福井は、日本最大の絹織物産地になりました。大正時代に入ると、設備の近代化が大幅に進み、バッタン機から力織機への転換が進み、大量生産や商品タイプの多様化が可能になります。この頃、第一次世界大戦の勃発に伴い、日本の輸出絹織物業界は空前のブームとなりました。この間、クラスターの形成も順調に進みんでいきます。絹織物の染色を起源として、化学品の会社がたくさん設立されました。また繊維商社なども増えていきます(関連産業の形成)。これにより、養蚕農家 -> 生糸メーカー -> 織物機メーカー -> 織物業者 -> 染色業者 -> 繊維商社、という織物バリュー・チェーンの大半が、福井県内にそろうことになりました。また、織物業者たちは、組合を作り、最新の技術情報を交換したり、統一の品質基準を設定して福井産織物の評判を高める努力をしたり(クラスター形成に伴うreputation効果)、「染織伝習所」という職人養成所を作ったりしました。福井県も、福井県工業試験場を設立するなど、技術革新を後押しする政策を打ち出します(Innovation)。これらの要因もあり、福井県の織物業者は、人造繊維など新しい素材の生産もいちはやく始めていきます。また、金融業界も、織物業界の成長投資を後押ししたはずです。これは僕の想像ですが、バンカーは、同じ産業ばかりみていると、だんだん産業構造やビジネスモデルがわかってきて、自信を持って融資ができるようになるはずです。そうすると、不当に高い金利で、お金を貸すということはなくなるでしょう。であれば、当時の福井県の織物業者は、他県の織物業者よりも、安いコストで資金を調達できていたのかもしれません。実際、記録によれば、福井銀行は、大正14年に織物を担保にした融資を開始した、とされ、これは、「担保といえば土地」だった当時としてはinnovativeなファイナンス手法だったのかもしれません。(Local context that encourage investment and productivity)大正、昭和初期にかけて、織物の輸出はどんどん伸びていき、福井は「織物王国」としての名声をほしいままにします。この辺が、「織物王国」のピークでした。その後、太平洋戦争開始に伴う物資不足や輸出市場へのアクセス喪失、空襲や、戦後すぐの福井大震災で、織物産業は、いったんメタメタにやられます。これらのダメージからは立ち直ったものの、海外の繊維事業者の競争力強化、アメリカとの貿易摩擦に伴う輸出自主規制、石油ショックに伴うコスト増など、日本の繊維事業者には手厳しい打撃が続き、福井の繊維産業は衰退していきました。でも、ポーター教授的には、「世界には不利な要因を跳ね返して競争力を保っているクラスターは多い(石油ショック後の日本の自動車業界とか)。みんなが横並びになった結果、企業間の競争がやわらぎ、危機を乗り越えるためのイノベーションが起こらなくなったせいだ。」とか言ってくるのかもしれません。また、ポーターは、「産業振興のための政府の重要な役割のひとつは、輸出を振興するべく、他国のtrade barrierを下げさせることだ」と言っています。福井県出身の政治家は、その辺の動きがいまひとつパワフルにできなかった、ということもあるのかもしれません(もちろん、そんな簡単にはできませんけどね!)。* * *以上、長くなりましたが、ポーターの「ダイヤモンド・フレームワーク」と福井の織物産業のお話でした。オチは。。。そんなのないです。すいません。アフリカのプロジェクトで、これらのフレームワークをうまく使って、いい提言ができるように頑張りたいと思います。出所) このエントリーは、福井繊維協会の情報と、僕の想像に基づいています。

January 29, 2008

-

ポーターの授業はじまる!

マイケル・ポーター教授の授業「Microeconomics of Competitiveness」がはじまりました。生ぽた(生のポーターのこと)は、思ったより白かったです。肌も真っ白いし、髪の毛も白い。でも、生ぽたを見て高まった僕のミーハー心も、授業開始とともに瞬間冷却。最初のコールドコールは地獄のようでした。コールドコールにあたったのは、インド人のS。ケースは、フィンランドがいかにして世界最強のテレコム・クラスターを築いたか、というものだったのですが、なんでフィンランドが成功したかを問いかけ、インド人Sが一言答えるたびに、「なんで君はそう思うのか?その現象を生み出した要因はなにか?」と更問いをがんがん投げてきます。まるでトヨタ生産方式で出てくる「5 Whys」(なぜある現象が起こったのかを徹底的に詰めることで、本質的な要因に迫る)のようです。これは、相当入念に予習をしていかないと死ぬ。。。と思いましたぶつ。* * *授業前に、ポーター教授の教典(「On Competition」)を100ページ以上読まされたのですが、今後頻出するであろうフレームワークが書いてあったので、備忘録的に整理しておくことにします。(※ 本当はフィンランドのケースと絡めて書きたいのですが、あまり授業の内容をそのまま書くと、学校側から強烈な焼きを食らう、という噂を聞きつけたため、今回はやめておきます。)まず、国のゴールは、国民が豊かに暮らしていけるようにすること、すなわち”Standard of living”を上げること、とします。国民が豊かに暮らしていくわけには、富を生み出さなければいけないわけで、そのためには、その国にある産業の生産性(Productivity)を上げることが鍵だとのことです。効率的に豊かになっていくには、限られたリソース(人、モノ、金)を、生産性の高い分野に投入しないといけない。そして、産業が高い生産性をもつようになれば、人々に支払われる給与の水準も上がるし、資本に対するリターンも上がるし、その他の国の中にある資源1単位当たりで生み出される富も上がっていく。そうすると、みんなが豊かになれる。では、どうやったら、産業の生産性が上がっていくのか?ある国の中で、なんらかの産業が起こり、生産性をあげていくには、以下の4つのファクターが大事だ、としています。(まとめて「ダイヤモンド・フレームワーク」という大層な呼び名がついています。)1: Factor (input) conditions2: Demand conditions3: Context for firm strategy and rivalry4: Related and supporting industries“Factor (input) conditions”とは、企業活動に必要なインプット(人的・物的資源)がちゃんとしているか、ということです。例えば、教育水準は高いか、ビジネスが十分にできるくらいのインフラ(電力や道路など)があるか、銀行がちゃんとあって起業家がお金にアクセスできるか、ビジネス契約を履行させるシステム(裁判所など)があるか、天然資源はあるか、あるいはマクロ環境は安定しているか(例えば強烈なインフレ下じゃビジネスはやりづらい)、などなど。まあ、当たり前の話ですな。“Demand conditions”とは、国の中に、産業が生み出す製品に対する需要があるか、ということです。輸出主導の産業とはいえ、その産業が起こる過程では、地元にちゃんとしたお客さんがいないと、その産業は発展しない、とのことです。やはり、お客さんのニーズをきめ細かく聞いて、いい製品を作るには、お客さんが近くにいないとってことですか。そういわれると、「国内に需要が必要なんだったら、人口の少ない国はどうするんだよ!」と反論したくなりますが、大事なのは、需要の規模ではなく、需要のクオリティーとのことです。例えば、フィンランドは、小さな国ですが、そこでテレコム産業(特にノキア)が強くなったのは、北欧は携帯電話の普及が早いし、ローミング(国境を越えた通話)へのニーズもあったので、お客さんの要求レベルが高かった。だから、テレコム企業はお客を満足させるには、技術革新に力を入れるしかなく、技術の差別化によって、テレコム産業の競争力が上がったそうです。“Context for firm strategy and rivalry”これは、平たくいっちゃうと、いかに地元で激しい競争が起こるか。地元で激しい競争なんかが起こっちゃうと、つぶしあいで産業がしぼんでいきそうですが、いろんな国の事例を見ると、決してそんなことはなくて、むしろ、競争があることで、企業は、イノベーションやコスト削減に向けての努力をして、結果的に生産性を上げ、競争力を持つようになるとのこと。ポーター教授にいわせると、発展途上の産業を、政府が補助金や関税を使って保護すべき、みたいな古典的な産業政策は、まったく意味がないとのことです。ふむう。。。まあ、競争が産業を強くする、というのは、わからなくはない話です。例えば、九州で空手が盛んなのは、いろんな強い学校が集積していて”Peer pressure”があるし、各学校の生徒や監督さんたちが強くなるための最新のトレーニング方法や作戦について情報交換できるからなのかもしれません。いずれにせよ、プレッシャーをかけられたときの、人間の適応力やイノベーションを起こす力をなめたらいかんぜよ、ってことすか。最後が、”Related and supporting industries”。産業が勃興してくると、その産業のサプライヤーや関連産業も同時に形成されてくることが多い。たしかに、トヨタの回りには、自動車部品メーカーが集積して、企業城下町みたいになってるもんね。で、企業城下町ができてくると、周りの大学も関連の研究に力を入れるようになるし(なぜなら卒業生を地元の強い会社に送り込みたいから)、地元商品を輸出したり他の地域に売り込むための産業団体(商工会議所みたいな)ができてきます。こうやってできてくる企業、研究機関、産業団体などの集積を「クラスター」と呼びます。産業や企業の生産性と競争力が上がるには、企業が単独でいるよりも、いろんな企業が集まっていたほうがいい。たしかに自分の近くにサプライヤーがいたほうが、just in timeで原材料を仕入れることができて、楽ですよね。あるいは、サプライヤーと一緒に共同で研究をして、もっといい原材料を作ることもできるかもしれない。また、産業が集積していると、ブランド形成にもいいかもしれません。「米どころ福井!」と言われるのは、福井にはたくさん米農家があるからかもしれませんよ(ちょっと違うか。。。)* * *おそらく、この「ダイヤモンド・フレームワーク」を使いまくって、これからいろんな国のケースを見つつ、クラスターの競争力向上のために、政府や民間は何をすべきか、ということを考えていくことになるのでしょう。次のエントリーで、「ダイヤモンド・フレームワーク」を使った経済発展事例として、福井の織物クラスターについて書いてみたいと思います。

January 29, 2008

-

インド式お見合い結婚

先日、1年生のとき毎朝の予習を共にしたLearning Teamのメンバーたちとのディナーがあった。新年だし奮発しようということで、ボストン一との呼び声が高い日本食レストラン「風雅居」へ。ここで重大発表が!Learning Teamのメンバーのインド人Aが婚約発表をかました。しかも、お相手の女性は、インド式のお見合いで出会った人らしく、インド式のお見合いとはどういうものなのか、メンバーから質問が続出。そこで、Aが日本酒のおちょこ片手に、お見合いのプロセスを説明してくれました。Aの実家は、インドでは大層な一族らしく、お見合いでいい相手を見つけなさい、というプレッシャーが前々からあったそう。Aが結婚しようという意志を固めたのが昨年の4月。そこから数ヶ月、Aのお父さんは、地縁や血縁を頼って、ありとあらゆる縁談を探したそうだ。Aは、名門インド工科大学(アメリカでハーバードに入るよりずっと難しいといわれる)を卒業して、アメリカの会社で働き、ハーバードの留学しているわけだから、インドでは半端じゃないエリートで、お見合い市場においては、強力なマーケット・パワーを持つ。あれよあれよという間に百件以上(!!)の縁談が舞い込んできたそうだ。日本でもお見合いはあるけれども、入り口の時点でものすごい数の縁談を検討する、というのが、インド式の徹底してるところ。さすが、インド4千年。やることが果てしない。そこから、Aのご両親が、家柄、学歴、海外生活は大丈夫か、などなど、いくつかの基準を設けて、ふるいにかけて、一気に一件まで絞り込んだそうな。その絞り込まれた女性は、シンガポールで働いているらしく、ボストンとシンガポールで初めて国際電話をしたのが8月。最初の電話でいきなり意気投合して2時間以上話しこんだそう。そこから、電話での遠距離恋愛がスタート。当事者二人が遠距離恋愛している間に、インドに住む親同士も会食などをして、外堀は着々と埋まっていったそうな。そして、冬休みに、初対面、あらためて意気投合、婚約というステップが一気に進んだそう。しかし、実質初対面で結婚ってのもすごいよなあ。よほど、ビビッときたんでしょうね。それはそれでpureな話で、僕としては結構感動しました。フィアンセさんは、6月の卒業式にボストンに来るらしいので、どんなに素敵な人なのか、会えるのがいまから楽しみ。そして、結婚式参加でインドへ初の上陸を果たす、というのが僕の目論見です。秋に結婚式を挙げたあと、冬からAの勤務先であるサンフランシスコで二人で暮らしはじめるそうです。それにしても、すごいのが、遠距離かつ短期間でありながらも、結婚という人生で一番大切ともいえる意思決定をやってのけたこと。ビビッときて恋愛というのと、ビビッときて結婚というのじゃ、わけが違う。特に、国境を越えて、結婚という意思決定をできるのはほんと大変なことだと思います。エコノミストがやるみたいに、生涯にわたる効用を現在価値に割り引いて、さっくり意思決定できれるのならば、話は単純だけれど、もちろんそうはいきません。短期的にはものすごいコストが発生するし、今まで生きてきた分のサンクコストだってある。特に、フィアンセさんにとっては、結婚してアメリカに来るわけだから、キャリア・チェンジも必要だし、家族からもより離れた場所に移ることになる(アメリカからインドは実に遠い!)。それらの壁を乗り越えるには、本当にAのことが大好きで、信頼できるかということを、入念に考えなきゃいけない。Aだって、結婚するとなると、いままでみたいに好き勝手に飲み歩くわけにはいかないし、いろいろな調整が必要なはず。アメリカがはじめての奥さんをうまくケアしてあげることだって、決して簡単な話ではないはずだ。それに加えて、一般的に、何かをやらない理由を見つけるほうが、何かをやる理由を見つけるよりも、簡単なのかもしれない。だから、きっと、そんなに簡単な意思決定じゃなかったんだと思います。(最後に二人の背中を押した真のドライバーが何だったか、というのは、すっごく聞いてみたいんですけど。。。)でも、そういう諸々の事情を乗り越えて、結婚するという結論に至った二人の意思決定は絶対に正しいものであってほしいし、二人の永遠の幸せを心から祈りたいと思います!* * *Aの婚約発表のあとは、めくるめく恋愛話になり、当然ながら、残る独身のM(アメリカ人女性)と僕が、既婚者のインド人夫妻とオーストラリア人夫妻に、「お前たちも何かネタはないのか?」と詰められる。しこたま酒を飲んで恋愛話でも盛り上がって、最後は独身者が詰められる展開って、世界中どこにいっても変わらないものですなあ。。。

January 25, 2008

-

Winter Sports 三昧