全7801件 (7801件中 1-50件目)

-

スーパーテクニック・シリーズ29.0(CR:ダイレクトボンディングによる歯冠修復1)

CR:ダイレクトボンディングによる歯冠修復は歯冠の形が身に付いていない歯科医師には不可能なテクニックなので、日常的にやっている歯医者はいないと思われる。ベテランの歯科技工士ならできるかもしれないが、歯科技工士にしても口腔内でミラーテクニックを使わないとできない修復技術となると戸惑うと思う。ここでは普通にやっているのだが、歯科技工士の方から評価を受けたのでシリーズ化してみることにした。 70代男性、左上567、6番欠損ブリッジ、7番が沁みる このブリッジ、20、30年前に他院で装着したらしく、当院に来られてから2次カリエスで何度も補修していたのだが、とうとう切削バーが届かないところに虫歯ができてしまって、ブリッジ全体を外さざるを得ないところまで来てしまった。今現在、低い診療報酬と金属等の材料の高騰で少なくとも保険診療では経営的に歯科業界は行き詰まっているので、別の方法を採らざるを得ない。スーパーテクニックなのでチェアータイムがかかるのやりたくはないのだが、ブリッジを外した後の虫歯になった支台歯をCR:ダイレクトボンディングと3MIX+α-TCPで歯冠修復して、義歯を装着する方法を採ろうと思う。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202511210000/ここでも記事中のリンクを遡るとCR:ダイレクトボンディングによる歯冠修復をしている。する側からすると支台歯に歯冠を再建するよりも、残根上に歯冠を再建する方が簡単だ。ミラーテクニックの使用頻度が少ないからだ。今日はブリッジを壊して除去する寸前から7番の歯冠修復までクラウンブリッジなどの内面には黒いFeS:硫化鉄が付着している。これは硫酸塩還元細菌が侵入していることを示している。要するにセメントは効いていないのだが、このFeSは水素イオン:プロトンの伝導を妨げるので虫歯になり難い。しかし歯科医学では全く知られていない。意図的に無視しているのだろう。虫歯とは歯質をプロトンが通り抜ける時に歯質中のCa:カルシウムから電子を奪いハイドロキシアパタイト(歯の主成分)の結晶構造が壊れることで、これを「虫歯の電気化学説」と呼んでいる。3MIX+α-TCP1次CRつづく

2025.11.23

コメント(0)

-

スーパーテクニック・シリーズ28(CRインレーの二次カリエス)

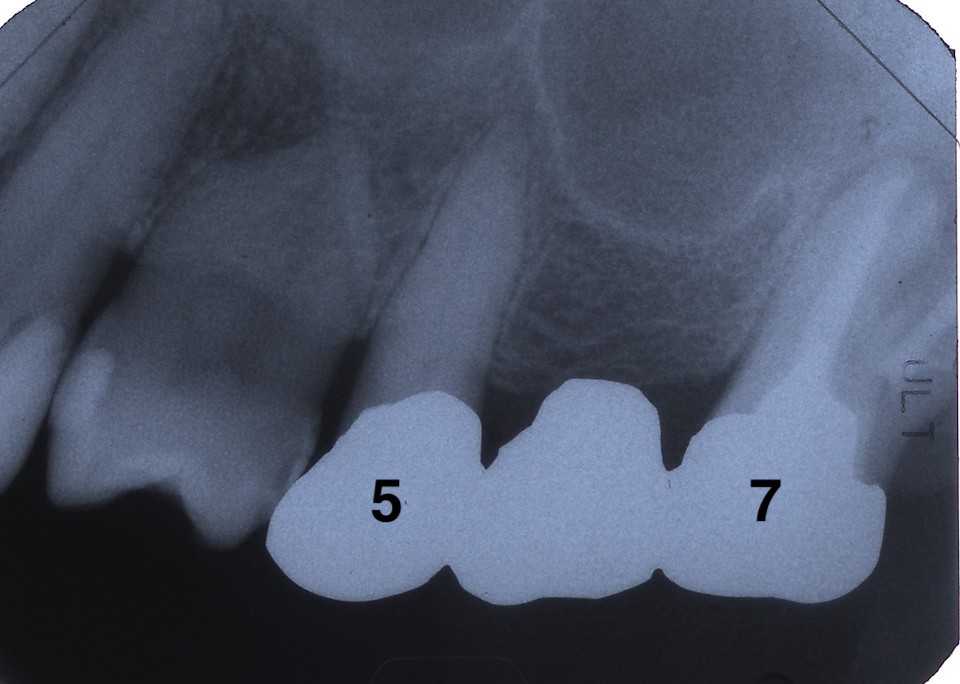

40代男性、左上7、自発痛+ 頬側からも虫歯が進行していたようで、内部は伽藍堂、通常治療法では手が付けられない。神経を残すことは無理な症例。1番後ろの歯なので、CR(ダイレクトボンディング)での再建は技術的に極めて困難。というわけでスーパーテクニックシリーズ。レントゲン写真から見るからに痛そう。。見た目は問題ないように見えるが、、頬側が厳しい。ここはほっぺに隠れているので、酸素不足で虫歯になる。ここから内部のインレー下に虫歯が進行したものと思われる。ほっぺ側にはエナメル質しか残っていない。エナメル質が飛んだ。3MIX+α-TCP歯肉縁下の虫歯だが、スプーンエキスカベータもバーも届かない。ギリギリ、マージン付近だけ新鮮歯質を確保。内部の軟化象牙質は残している。α-TCPで再硬化期待。1次CR8

2025.11.22

コメント(0)

-

ブリッジ脱離で2次カリエス+Perでグラグラ0.2

50代女性、左上5-7ブリッジ脱離、7番2次カリエス+Per(根尖性歯周炎)、強度の外傷性咬合前回のつづきhttps://mabo400.blog.fc2.com/blog-entry-7767.htmlあれから7番の動揺が治ったので連結固定を兼ねて、義歯を作ることにした。補強冠による接着性の義歯だけれど、なんとか実用になると思う。通常は抜歯になる7番なので、強すぎる咬合力で脱離、破折するようにフェールセーフの考え方を導入した修復方法だ。では技工室での作業から。バイトも必要ないし、作業模型のトリミングも必要ないのでワンオペでも十分にできると思う。しかも銀合金でも十分なので経費もかからない。金パラのブリッジを再制作すると材料費だけで赤字になるだろう。口腔内

2025.11.21

コメント(0)

-

伝説の根管治療法3.1(Per+GA、3MIX+α-TCPの入手法)

40代女性、右上4、Per+GAこの時のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202509080000/Perという病変を治そうと思えば、歯科医師側からすると冠もコアも根管充填材も全部外して、前医ができなかったつづきをするという治せる見通しも立たない絶望的な作業が必要になる。患者側からすると何度も通院を強いられた挙句、治る保証もない、結局抜歯になるかもしれないというお互いに悲惨なことになる。だから最初から抜いてインプラントを勧められることになる。しかし、横から根管充填材が見えるところまで開拡して3MIX+α-TCPを入れ、CR(ボンディングシステム)でカバーするだけで治るという夢のような歯科医師の間で噂されている伝説の根管治療法がある。ここでは完全無料で公開しています。あれから2ヶ月経ったので別件で来院された機会にその部分の画像を撮ってみた。完全に治っている。患者も痛くなくなったし、そんなことはすっかり忘れていたということだった。beforeafter

2025.11.20

コメント(0)

-

地域通貨といえば、、

我が「発明起業塾」にも「発起(ほっき)」という塾内だけで通用する「地域通貨」があります。それが、表題画像。利子が利子を生むというマネーゲームは人心を破壊し、自然環境を破壊し尽くした末に、破綻せざるを得ないんだよ。。ということが、すでに放送されていました。BSで1999年に放送された「エンデの遺言」です。http://vision.ameba.jp/watch.do;jsessionid=AE4AE87863F1CD4EFE66D37A4E67D607?movie=566211続編を含めて6話あります。諸悪の根源はやはり「利子」、実際に利子を取らない銀行も存在します。「地域通貨」には利子はありません。あってもマイナスの金利です。使わないとだんだん目減りするので、貯めこんだりできない。守銭奴に吸い上げられることもない。どんどん使われるので、グルグルまわる、、地域経済活性効果は抜群!、800万円分刷ると、その経済効果は2億円相当だそうです。なんと25倍!もうそろそろ、お金自体を卒業すべき時代が来ているような気がします.

2025.11.20

コメント(2)

-

今日の抜歯再植術シリーズ35.3

40台女性、左下6、Per+GA、外傷性クラックあれから2ヶ月、生着したようなので歯冠を再建した。このところの金属価格の爆騰、技工料、CAD/CAM等の経費の高騰で、歯科医院の経営は難しくなっている。しかし、このブログで行っている治療方法は元々省エネを目指していたのだが、結果的に経費を極限まで下げることができる。この症例も歯冠修復はCR(ダイレクトボンディング)で行うのだが、CRの耐摩耗性等の物性や操作性も大きく向上しているので、長期的にも十分実用に耐えるようになっている。口腔内で作るので1回で終わり、患者も通院が少なくなり経費も節減できるので、患者も歯科医院もウインウインだ。多少の精進は必要にはなるが。では時系列でどうぞ

2025.11.19

コメント(0)

-

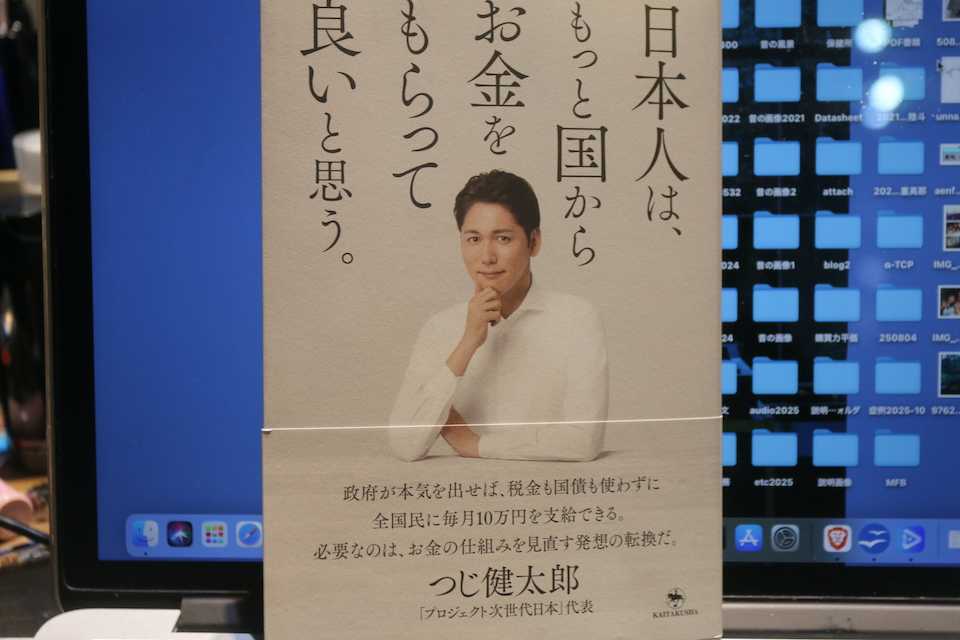

ベーシックインカムを実現する

お金は幻想、無から作られる。吸い上げられるだけではなく、

2025.11.19

コメント(0)

-

スーパーテクニック・シリーズ27.0(補強冠の二次カリエス)

40代女性、左下6、外傷性咬合による歯冠崩壊元々噛む力が異常に無駄に強いということで、歯にヒビが入り歯冠が崩壊していく。補強冠を入れて割れないように対策をしていたのだが、クラックから2次カリエス、インレー下の2次カリエスと崩壊寸前の厳しい状況になっていた。軟化象牙質(虫歯)を全部除去すると露髄しそうなので、わざと残して3MIX+α-TCPで消毒+軟化象牙質の再硬化を図ることにした。CR(ダイレクトボンディング)で修復する技術をマスターすれば、ワンオペでできるので経費は最小限で患者の満足度は高い。しかも2次カリエスになりにくい。ただスーパーテクニックが必要になるので精進するしかないが。では時系列でどうぞこれが軟化象牙質(虫歯)3MIX+α-TCP これで虫歯が治る1次CRストリップス等は使わないでもフロスが通るようにできる。次回は補強冠の作成。補強冠は崩壊を先送りできるし、あまり削らないので技工も簡単でワンオペでもできる。

2025.11.17

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ39.3

40代男性、右上5、歯根破折この方仕事中も歯を食いしばって頑張っておられる。で破折してしまった。前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202511150003/今日は抜歯窩に挿入固定までなぜ僕がインプラントより抜歯再植を選ぶかというと、抜いた歯を再建して元のところに戻すだけだから、手技が簡単でその場ですぐ終わる、下準備等が不要、インプラントと異なり打てる場所、深さ等の制約がない。しかも成功率は高い。何より経費がかからない、これは最大のメリットではなかろうか? CT、オペ室、手術用器具、インプラント体、一切不要だ。では時系列でどうぞ抜歯窩は膿瘍掻爬、3MIX添加生食水で洗浄して、隣在歯に維持溝等を形成しておく隣接歯にスーパーボンドを塗布抜歯窩挿入スーパーボンドの筆積みで連結固定CRで覆うとスーパーボンドが硬化するまで押さえておく必要がないデュラシール等で創面をカバーする。これは1週間以内に除去しないといけない。咬合調整。数日分の抗生剤等の投与。つづくかも

2025.11.16

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ39.2

40代男性、右上5、歯根破折この方仕事中も歯を食いしばって頑張っておられる。で破折してしまった。前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202511140000/今日は破折歯根をスーパーボンドとCRで貼り合わせて足りないところは補修して再建するところまで。では時系列でどうぞ合わせてみる。ポストも緑のエッチング処理スーパーボンドの筆積み貼り合わせて、再建を進める未充填部分がないかよく確認する。根尖口の封鎖もよく確認する。次回は抜歯窩に挿入固定の予定。つづく

2025.11.15

コメント(0)

-

重曹水の作り方動画(重曹うがい用)

このビデオは2005年頃に撮ったもので、重曹うがいというのはうちのオリジナルなんだが、巷では同じような重曹水の作り方が出ている。このレシピを参考にしているものだと思う。重曹水の作り方、ティー・スプーン1杯(3g)の重曹を500mLのペットボトルに入れて水を口まで注ぎ、振って溶かすだけ。https://youtu.be/a659I49pDf0 使い方、飲食後なるべく速やかに、重曹水を口に含んで グチュグチュ(^~^)、ペッ。たったこれだけ。

2025.11.15

コメント(2)

-

重曹が虫歯に効くワケ2動画(酸の中和)

2008年のこの記事のつづきで、虫歯は酸性環境で起こるというのなら、アルカリ性にすればいいじゃない?という僕の高校の時の英語の先生のお言葉に従いやってみたというのが『重曹うがい」の最初だったのだが、やってみると絶大な効果があった。それで院内ビデオとして作ったものが重曹水で炭酸飲料を中和するという動画だった。2005年頃のことだ。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200801170001/ーーここから引用ーー診療室では、重曹水が炭酸飲料を中和する動画を皆様にご覧いただいているのですが、まだ観ていない!、という方はおられますでしょうか?ブログ用に小さく編集して掲載しようと頑張ったのですがどうも上手くいきません。まだご覧になっていらっしゃらない方は、スタッフに「重曹の動画見せろ!」とおっしゃってくださいね。動画の中身は、pH3の炭酸飲料が、重曹水で瞬間的に中和されてpH7になる。というものです。なんと15年ぶりに実現した動画アップだ!

2025.11.15

コメント(0)

-

重曹はみがき

ここのコメント欄に重曹で歯磨きすると好結果が得られるというコメントを寄せられる方がいらっしゃいます。前々からうちでもやってみようかな。。と思ってはいて、材料を揃えてはいたのですが、発表がのびのびになっていました。というのは、「重曹はみがき」で歯茎が痛くなるとか、浮腫になったとかいうクレームがたまにあるので、うちでは、ま、飲食後の「重曹うがい」くらいにしておけば?と患者さんには指導していたからです。でも、重曹は虫歯予防どころか虫歯を治す効果があり、その静菌作用により歯垢付着の抑制、歯周病、口臭の緩和にも効果があるようですので、やってみない手はありません。「重曹はみがき」のレシピはアロマ系のサイトにいろいろあって、材料の通販サイトもあります。基本は重曹20gにグリセリン11g位を混和して、ちょうどよい粘稠度を得るというものです。それにお好みでハーブを加える(アロマ的にはここが重要?)ようです。また、研磨剤としてクレイ(粘土)、蜂蜜、塩を加えるというのもあります。ここでは歯医者的にシンプルに、重曹とグリセリンにハッカ油を少々というので作ってみました。これらの材料は局方扱いになっていて全部薬局でそろいます。また、注意点はプラステックの容器では保存しないようにというのがありました。容器にヒビが入るそうですが、未確認です。使ってみると、グリセリンのおかげでさほど塩辛くなく、粘膜への刺激も少なそうです。クールミントの爽やかさもあって、よさそうですね。あとは、歯磨きチューブなどに入れるなど、使いやすさの追求でしょうか?まあ、安いし、フッ素とか合成洗剤とか抗菌剤とか危ないものは入っていないので、安心です。

2025.11.15

コメント(0)

-

重曹水の作り方

重曹うがい」を最初にここで発表したのは2008年のことのようだ。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200801170000/「重曹うがい」も最近は普及しているようで、歯医者さんも取り入れておられるところも増えているようで、結構なことだ。こういうことはボトムアップで普及させるのが良いのではないかと考えている。論文にすれば?と言われることはままあるのだが、フッ素よりも効果的とあっては専門家ほど受け入れるのが難しいのではないかと思う。査読の段階ではねられるだろう。虫歯は口腔内の酸性環境で起こると言われているので、それならアルカリ性にすれば?というとてもシンプルな考えが発想の原点にあるわけ、考えれば当たり前のことだろう。臨床実験はとても簡単で、ダイアグノデントで虫歯の反応がある人を飲食後に「重曹うがい」をさせるグループとそうではない(フッ素適応)グループに分けて、毎月ダイアグノデントで測っていくだけだ。というか、1ヶ月で結果は出る。真面目にやれば劇的に数値は下がる。今回は二酸化塩素水の作り方の更新をしようと思ったので、その前準備だ。一言で言うと0.6重量%の重曹水ということで、500mLのペットボトルなら3gの重曹を入れ水を注いで溶かすだけ、2Lのペットボトルなら重曹12gを入れ水に溶かす。この水は水道水で十分だ。また、重曹味やこの後作る予定の二酸化塩素臭が気になる場合に備えて、ハッカ油を2Lのペットに1滴入れてよく混ぜる。これ以上入れるとハッカ臭がきつすぎて口に入れられなくなるので、要注意だ。今回は2Lのペットボトルを使うので、今回はきっちり量ってみたが、それほど厳密なものではない。この量で元々唾液に含まれている重曹成分の約3倍の濃度になる。ハッカ油を1滴加える。2滴は多すぎる。出来上がり。隣の黄色のガスが二酸化塩素。

2025.11.14

コメント(0)

-

重曹が虫歯を救う!?

重曹6歳ダイアグノデント値769歳ダイアグノデント値33結局、虫歯は酸蝕症だという素朴な立場から、脱灰時間あるいは脱灰量を積極的にコントロールできないだろうか?ということになります。直接的に重曹で虫歯菌が出す酸を中和するということです。脱灰時間が短くなれば、その分再石灰化に回せる時間が多くなります。脱灰と再石灰化は表裏一体ということです。脱灰のコントロールは、すなわち再石灰化のコントロールでもあるのです。I歯科ではウ蝕のプロセス治療として重曹を含んだ水でのうがいをお薦めしています。これはPMTC+フッ素塗布でも進行を阻止できない初期の小窩裂溝ウ蝕に著効と言っても良い効果が現れます。I歯科では現在は、ダイアグノデント測定値で99の患者さん方でも、修復処置は必要なくなることが殆どという状況です。シーラントも余程協力が得られない患者さんでなければ必要がないほどです。毎食後&就寝前の歯磨きの後、重曹洗口+低濃度フッ素塗布を真面目に行なっていただくことで、2週間毎のダイアグノデント計測で99、78、36・・と数値が下がる例も見られます。上の3枚の写真のうち、むかって右端がそれです。6才臼歯の頬っぺた側の面の溝にできた虫歯の穴ですが、ウ蝕は現在30以下で安定しているようですので、修復処置せずにプロセス治療を続けています。すでに当歯科医院では削る治療は過去のものになりました。従来の方法ではドンドン進行する初期ウ蝕に指をくわえて見ているだけ・・・ダイアグノデント測定値が50以上では、修復処置をせざるを得ないのかな・・・など、悔しい経験をお持ちの方(歯科医)は、やってみる価値があるのではないでしょうか?step1.就寝前の重曹洗口step2.毎食後の重曹洗口step3.食前食後の重曹洗口虫歯の進行が止まらなければ洗口回数を増やしていくというだけです。まず、皆さん気になるのは、重曹って毒性ないの?ですよね?BAKING SODA=重曹に澱粉を添加したものはベーキング・パウダーという名前でスーパーの製菓材料のコーナーに並んでいますね。重曹そのものをいれるケーキのレシピも見かけます。ごく一般的な食品添加物です。内科では痛風の方の尿路結石の予防で、タブレットで飲んでいただくそうです。ただ、これは結局ナトリウムですので、過剰摂取では塩分過多になります。高血圧の方、腎臓の悪い方は極力飲み込まないように。ということになりますが、たとえ重曹を3gのみこんでも、Naは0.82gですので、、問題にはならないでしょう。ちなみにうがいに使う重曹は1回に0.3g以下でしかもそのほとんどを吐き出しますのでそのときの摂取ナトリウム量は...よほどの塩分制限のある方でなければ問題ないかと考えています。残りの重炭酸イオンは最終的には水と二酸化炭素に分解しますので、まったくの無害です。で、どのくらい水に溶かすの?ですが。溶解度自体は8.8g/100g(15℃水)です。でも、実際はそんなに溶かすのは容易ではありません。簡単に溶かせるのは、せいぜい水100ccに1gくらいです。具体的には、お水をコップ1/4に重曹をぱらぱらっと、、、測ってみると、0.3g/50g。溶けきれずに、少しコップの底に残ります。重曹の使用量は0.3g以下ということになります。これでも、けっこうエグイ。まちがってもスプーンに山盛り一杯なんて使わないで下さい。緩衝作用からいえば、それほどの高濃度である必要はないと考えますが、やはり、高濃度の方が効果は高いようです。バイオフィルム下に浸透するには、高濃度の方がベターなのかな・・・という印象です。効果が出ない患者さんには、もっと濃度を上げてみてくださいと指示します。水溶液は65℃以上で分解しますが、常温ではどの程度分解するのかは、確認していません。あるいは作り置きはしない方がベターかもしれません。↑確認しました。冷蔵庫で1週間保存した重曹水でもOKでした。ただ、衛生面の問題とか気になりますよね、、?うがいの度、毎回作っても大した手間ではないです、作って下さい。^^;小学校1年生でも自分で作って、うがいできます。うちの子は自分でさせてます。2006.07.11・・・やってみて、こんなに直接的な効果があって(フッ素だけよりはるかに)、簡単なことがなんで、話題にならないの?って不思議におもいます。あっ、そうか・・・ダイアグノデント(虫歯の程度を測るレーザー機器)ができて、虫歯の進行度が数値化できるようになったから、こんなことができるようになったんですね。脱灰がコントロールできていてこそ、フッ素も歯を強くしてくれるというものです。修復(=削って埋める)が必要な場合でもプロセス治療で再石灰化を進めることで歯牙の切削量を可及的に小さくすることが出来ると考えています。歯科用の、唾液の緩衝能を補助する錠剤も販売されているのですが、重曹はとても安価でお手軽です。そして、何よりも効果的です。

2025.11.14

コメント(0)

-

MMS口腔用二酸化塩素水の作り方

MMS二酸化塩素はかれこれ10年程前から試用していて、歯周病や口臭に効果があることを確認していまる。ここでの初出は2014年のこの3つのようだ。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201401290001/?scid=we_blg_pc_lastctgy_2_titlehttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201404060000/?scid=we_blg_pc_lastctgy_2_titlehttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/201404080002/このところ二酸化塩素は空間除菌剤として市販されているが元々飲む処方だ。飲んでも人体には為害作用はないと言っても良い。二酸化塩素は程よい抗菌作用があって、口腔内の良くない細菌を除去してくれる。口臭にも即効性がある。最近はコロナにも効くということで飲んでいる人もいる。僕も風邪の極初期なら効く印象を持っているので、コロナにも効くのだろう。実はこの所為かどうかわからないが、この10年風邪やインフルにかかったことがない。うちの長女も数ヶ月前コロナにかかったというので二酸化塩素水を送ったが、かかって3日目だった所為か効いた感じはしなかったということだ。次の日にイベルメクチンを送ったが、少し効いたような気がすると言っていた。一番効いたのは解熱剤や痰を切る薬など対症療法薬だったというwコロナの症状はひどい風邪ということだった。10日間隔離されていた。またこれは体感なのだが、整腸作用というか便通が良くなる。便秘もだが下痢も治る。腸内細菌叢を良い方に調整してくれるようだ。作り方だが、前回は亜塩素酸とクエン酸を1滴ずつ反応させていたが、最近はもっと多く作っている。それに飲んだり、口に含んで歯磨きしたりしやすいようにハッカ油を添加している。50%クエン酸を作る方法だが、クエン酸と精製水を等量混ぜて作る。この時、金属製の容器やスプーンを使ってはいけない。金属が溶け出して失敗する。亜塩素酸と50%クエン酸が用意できたら、未使用(ミネラルウォーターを飲んだ空)の500mLのペットボトルに亜塩素酸から入れる。亜塩素酸を20滴入れたら、次はクエン酸を20滴入れて蓋をしっかり締める。二酸化塩素ガスが出てくるまで10分程度待つ。室内の温度にも左右されるので、ペットボトル内が黄色くなったらOKだ。前回用意した重曹水を口まで入れたら出来上がりだ。口腔内用にはこれを少し含んで歯磨きをすれば良い。もちろん飲める。キットが売っている。http://www.ubusuna41.com/mms1.htmもっと安いところもあるので、検索してみてください。

2025.11.14

コメント(0)

-

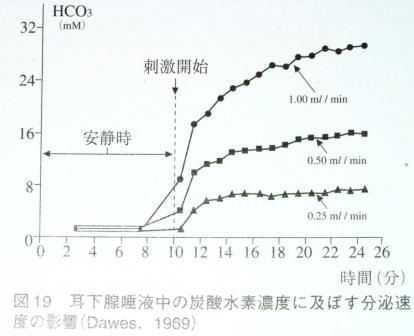

唾液中のHCO3(重曹成分)の濃度は?

コメント欄で、「結局、唾液中のHCO3とうちで推奨している重曹水3g/500mlとではどちらが濃いか?という話になるんですが、ここの図19でみると、ttp://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200911030004/(先頭にhを付けてね)、重曹水の方が2~8倍濃いという計算になります。8~32mM(ミリmol/リッター)から。」なんて書き込んだのですが、朝子供たちを送り出す前のバタバタ中の概算だったし、解りにくい向きもあるかと思ってもうちょっと詳しく書き込みます。ところで、なんで虫歯に「重曹うがい」が効くかというと、「虫歯の電気化学説」によると、酸性溶液で金属腐食(電蝕)が起こりやすいからです。では歯は金属か?というとリン酸カルシウムという金属化合物ではあるのです、実際に電気が流れますし、イオン化傾向も測定できます。従ってアルカリ性にすると電蝕は起こりません。しかもpH依存性のある再石灰化(アルカリ性で亢進)は促進されます。さて、表題の図19ですが、そしゃく運動を始めると、1分間にどのくらい唾液が出てくるか、またそのときの唾液中のHCO3濃度はどうか?というグラフです。人によって分泌唾液量には0.25ml/分~1.0ml/分と個人差があるのですが、唾液中のHCO3濃度にも個人差があるようです。唾液が多い人程、HCO3濃度も高い。で、HCO3濃度は8mM~32mM(mMはミリモル、1リッター中のミリmol数)となっています。HCO3が1mMとは、HCO3の分子量が61gなので、0.061g/リッター。ということは、8mM~32mMは0.488g/リッター~1.952g/リッター。一方、うちで推奨の重曹水の濃度は3g/500ml、重曹NaHCO3の分子量が84gなので、3gの重曹中のHCO3は3g×61/84=2.18g、1リッターでは重曹6gなので、HCO3濃度は4.36g/リッター。ということは、うちで推奨する重曹水のHCO3濃度の方が2.23倍~9.07倍 唾液中のHCO3濃度より高い。というより、意外に唾液中のHCO3(重曹成分)は多い、、と言った方がよいかも!

2025.11.14

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ39.1

40代男性、右上5、歯根破折この方仕事中も歯を食いしばって頑張っておられる。で破折してしまった。前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202511130001/今日は破折歯根をタービンのラウンドバーでキレイにしていく過程。バーで一層新鮮面を出し、ディンプルやグルーブなどの維持装置を付与する。つづく

2025.11.14

コメント(0)

-

今日の抜歯再植術シリーズ39.0

40代男性、右上5、歯根破折この方仕事中も歯を食いしばって頑張っておられる。で破折してしまった。右上6も破折しているのだが、今回は接着で誤魔化した。今日は抜いて抜歯窩の膿瘍掻爬洗浄まででは時系列でどうぞまずはレントゲン写真での before/after からbeforeafter遠心の破折片から抜いている鋭匙ピンセットで膿瘍を摘み出す。つまみだしたら、3MIX添加の生食水シリンジで洗浄消毒する。抜いた破折歯根片を合わせてみた。根管充填材には理想とは裏腹に歯質との間に隙間がある。黒い物質は硫酸塩還元細菌が出す硫化鉄。ここには細菌が侵入していたことを示している。緊密な根管充填など絵空事に過ぎない。神経を取るなど細菌感染を招くだけのヤバすぎる行為だ。歯の寿命を短くするだけだ。垂直加圧根充だとましだが、強加圧なので歯根を破折させることがある。つづく

2025.11.13

コメント(0)

-

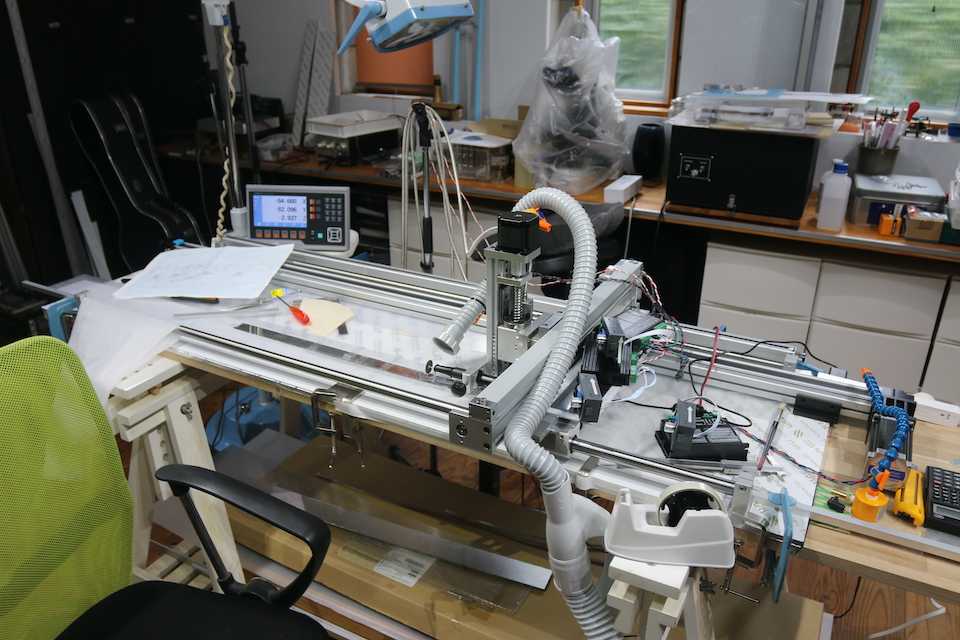

試作スピーカー31.8(マニュアルコントローラーの固定)

X軸、Y軸、Z軸のコントローラーが3つもゴロゴロしていると操作時に目を逸らして探さないといけなかったり、リード線がキレたりするので、Y軸上に固定した。ちょっとは使いやすくなったか。それにしてもひどい。お中華製ばかり。国産はアルミ板とリニアシャフトとリニアブッシュだけ。。円/元為替レートが購買力平価比で6倍も安いのを放置しているからだ。なかなか調子がいい。早く作ればよかった。

2025.11.13

コメント(2)

-

残根上のCR(ダイレクトボンディング)8

80代男性、左上3、CK脱離幸い歯根が破折していなかったので、遠くの方ということもあり口腔内で歯冠を作ることにした。また後ろの4番は歯根破折か何かでフィステルがあり、手前側の2番の遠心のCR下には虫歯が見えるので、再治療前提ではある。では時系列でどうぞ左上4にはフィステルがあるのがイヤだな〜。高齢だし行けるところまで行くしかないか〜幸い歯根は折れていない。横方向にクラックが見えるが。取れたCKには折れた歯根の一部が部が付いて来ている。きれいにしてディンプル(窪み)を付けてCR(ダイレクトボンディング)の食い付きを良くする。α-TCPで根管充填CR(ダイレクトボンディング)を築成していく。3ヶ月後の来院日維持溝を形成する。CRで歯冠を築成していく。築成だけで歯冠を作ることができる。型取り(スキャニング)して口腔外で作らなくてもその場でも作れる。CR(ダイレクトボンディング)は経費が材料費だけなので、このテクニックを身に付ければこれからの厳しい歯科業界を楽に生きていくことができると思う。裏面

2025.11.12

コメント(0)

-

α-TCPがないとできない症例2

40代女性、右上7、インレー2次カリエスご飯を食べた時に外れたそうだが、だいぶ前から外れかかっていたようだ。内部の覆罩セメントの下はひどい虫歯だった。これでも神経はあるので、少しは知覚がある。軟化象牙質(虫歯)はα-TCPで再硬化するので、執拗に露髄してまでも全部取る必要はない。少し弾力を感じるくらいなら残しても大丈夫だ。通常は神経を取ってクラウンを被せるしかないような症例でもCR(ダイレクトボンディング)で修復可能だ。では時系列でどうぞペラペラのエナメル質しか残っていないが修復は可能だ。外傷性咬合の持ち主にはツライものがあるが。3MIX+α-TCPで全ての軟化象牙質を覆う必要もない。α-TCPは歯質内を泳動して硬化するようだ。1次CR、フニシングラインを過不足なく覆う。この過程が漏洩を防ぐために重要だ。

2025.11.11

コメント(0)

-

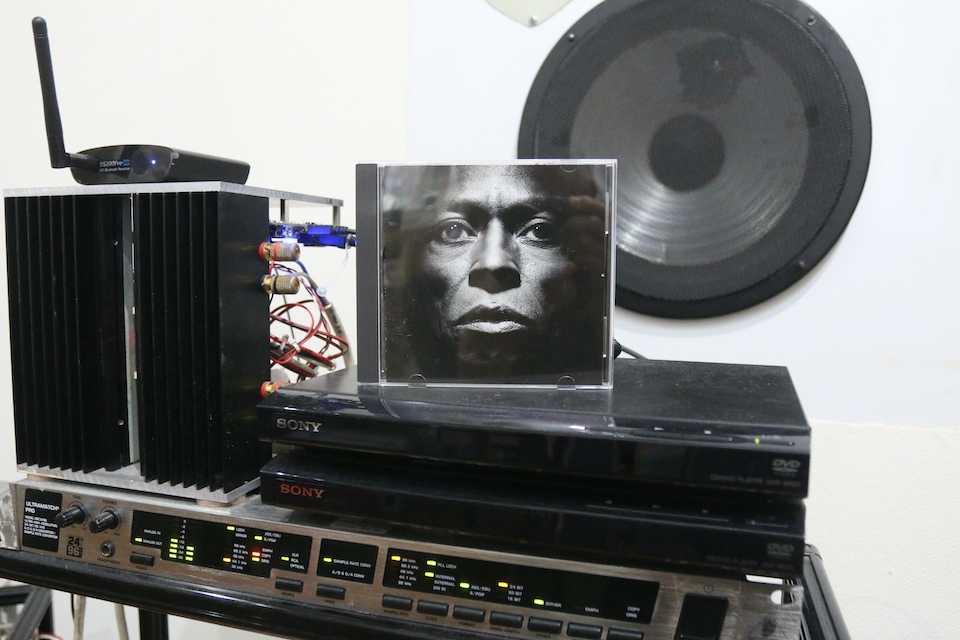

音の良いレコードシリーズ58(マイルス・デイヴィス TUTU)

今日はHS-400+LM3886マルチチャンネル+miniDSPの定電圧ドライブで聴いています。1986年の録音にしては(?)音が良いです。WARNER RECORDS WPCR29203

2025.11.10

コメント(0)

-

虫歯は金属の錆や腐食と同じ1.42

楽天ブログの不具合が治ったっぽい。よかった。50代女性、左下7、頬側歯茎部カリエス異種金属接触腐食とは2種類のイオン化傾向の異なる金属間に電位差が生じるとイオン化傾向が大きい方の金属が溶けるということを指している。まだ一般には知られていないのだが、虫歯も基本的にはこれだ。これを「虫歯の電気化学説」と呼ぶ。http://www.yoshizaki-mekki.co.jp/eigyou/aen/zn.html歯の象牙質とエナメル質では象牙質の方がイオン化傾向が高い。だからエナメル質より象牙質の方が虫歯になりやすい。また歯には電子ではなく水素イオンが流れる。ハイドロキシアパタイト(歯質の主成分)は水素イオン(プロトン)を伝導するということはセラミックス分野の研究者の間ではよく知られている。このことから歯質が酸性環境(水素イオンが多い環境)にあり、歯の内外にイオン化傾向等の電位差が生じれば虫歯になる。この症例ではエナメル質と象牙質の境目が虫歯になっており、象牙質が虫歯になっている。エナメル質より象牙質の方がイオン化傾向が高いというのと、ほっぺに隠れるところで酸素濃度が歯の他の部分よりも低いということにより電位差が生じる。これを酸素濃度差電池という。いずれにしろ虫歯は細菌感染症ではなくハイドロキシアパタイトの電気化学的な腐食現象だ。では時系列でbeforeon the wayafter

2025.11.10

コメント(0)

-

楽天ブログ不具合のため一時的に引っ越します。

https://mabo400.hatenablog.com/

2025.11.09

コメント(0)

-

前歯の欠けのCR(ダイレクトボンディング)で修正

40代女性、右上1、咬合性切縁破折前歯の先端はCRではつい硬いものを噛むと欠けやすいのだが、これが最も歯には優しい。見かけもよくしてね、ということで切縁の長さを揃えた。beforeafter

2025.11.09

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR(ダイレクトボンディング)8.5

楽天ブログに不具合が発生しているようです。反応が遅く、更新が遅れそうです。。50代女性、右下6、CR(ダイレクトボンディング)再治療昔からCR(ダイレクトボンディング)は前歯部限定の処置で奥歯には向いていないとされてきた。その理由は、CR、ボンディング材の素材の物性が咬合力に耐えられず、摩耗、咬耗、脱離しやすいということだった。しかし、材料の改良によりその辺りの問題はほぼ払拭されたと言っても良いだろう。1番の問題は奥歯のCR(ダイレクトボンディング)の手技が技術的に難しいので歯科医師なら誰でもできるというわけではなかった。このところの歯科用合金の高騰(露ウ戦争以後約4倍の高値、パラジウムの輸入先が主にロシアだったことによる)により保険診療では持ち出しになっています。またCAD/CAMレジン冠が保険導入されたとは言え、保険点数は低く、経費を除くと歯科医院の技術料はほとんど残りません。元々日本の歯科の保険診療報酬は60年近く据え置かれていて、薄利多売(削りまくり、被せまくり)を強いられてきたというところに、最近の資源エネルギー不足、極端な円安による物価高が追い討ちをかけているという構図です。このことは従来の削って型取りして被せるという一連の診療体系が経済的な側面から危機に瀕していることで、僕も15年以上前からこの診療体系から逃れる努力をしてきました。それがCR(ダイレクトボンディング)による臼歯部の修復や、値上がりしつつあるとは言えまだやすい銀合金(パラジウムの1/10の価格)に耐摩耗性を増すためのハイブリッドレジンによる咬合面仕上げを試行錯誤してきました。多分、国は保険歯科医療を崩壊させ、歯科医療を保険から外そうと考えているのでしょう。ここまで赤字経営を強いられると歯医者にもいっそ保険診療をやめてくれといい出す輩も出てきている。日本の歯科医療は世界的には1/10以下の負担で診療を受けられる社会主義的な診療報酬体系だったのですが、これが壊れると一般の患者が1番困るということになります。なぜなら、安いが上に削り散らされて、被せものの耐用年数が過ぎ、これからの高齢者の口腔内は悲惨なことになり、歯科治療費は爆上がりになり、歯科医療が受けられなくなる。で、今日はCR(ダイレクトボンディング)の再治療です。数年前にメタルインレー脱離でCR(ダイレクトボンディング)で修復したが、外傷性咬合があるので、数年後には破折している。部分的な修理も可能なCR(ダイレクトボンディング)はこれからの日本の歯科治療には必須のテクニックになるだろう。CR(ダイレクトボンディング)は金属よりも安価で、外注技工料も必要なく、スキャナー、高価なCAD/CAMマシーンも導入する必要もなく、その場で終わる。歯医者も患者もウインウインだ。では時系列でどうぞよく見ると遠心にクラックが見えますね。。

2025.11.07

コメント(0)

-

差し歯の末路1

60代男性、右下4、CK脱離、残根ご飯を食べていたら取れた、ということだったが、だいぶ前から2次カリエスで緩んでいたものと思われ、内部は黒い硫化鉄で覆われていたのでひどくはないが虫歯になっていた。通常、残根の場合、歯根内部が虫歯でまたポストを作ることができず(やたらポストにこだわっている)再治療は難しいので抜歯となる。しかし一々抜いていたのでは、こちらは入れ歯を作ったり修理したり面倒だし、患者も悲しい。でも再建する方法はある。虫歯の再硬化を狙って3MIX+α-TCPで根管充填、CRコア+ピンレッジで密閉し、型取り。流石に遊離端(端っこ)なので前の3番と連結固定を図る必要があるが、もう一度自分の歯で噛めるようになる。ピンレッジはCAD/CAM(機械)で作ることはできない。では時系列でどうぞピンレッジ+CRコア技工室作業口腔内セット

2025.11.05

コメント(0)

-

パッチン義歯2.1(削らないブリッジ)

40代男性、右上6欠損この時のつづきというか、https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202207210000/義歯を作っても装着をサボっていてハマらなくなった。これで2度目。コロナでしばらく寝込んでいたとか言い訳をしていたのだが、義歯は無理と判断して、口腔内でブリッジを作った。歯をこれ以上削りたくない、、とか騒いでいるので、削っていない。スーパーボンドとCRだけで口腔内で作っている。補強線は入れている。beforeafter)

2025.11.04

コメント(0)

-

α-TCP 1.2(ファーネスの改造0.5:ヒーター断線、、2)

ポーセレンファーネスの切れた電熱線(ヒーター)はたぶんカンタル線だと思う。ここに修理を依頼するかな。。https://ouji-heater.sakura.ne.jp/heating-wire-processing.htmlで、分解してみた。電熱線(ヒーター)が断線しているところが1箇所、断線しそうなところが2箇所あった。細くなっているので、その部分の抵抗値が増し、発熱が大きくなり断線するのだろう。アルゴンアークで溶接できるか?電熱線を曲げて接触させた。この部分をTIGで自家溶接したい。サンドブラストして溶着面をきれいにした。この状態で20Ωの導通がある。

2025.11.04

コメント(0)

-

α-TCP 1.1(ファーネスの改造0.5:ヒーター断線、、1)

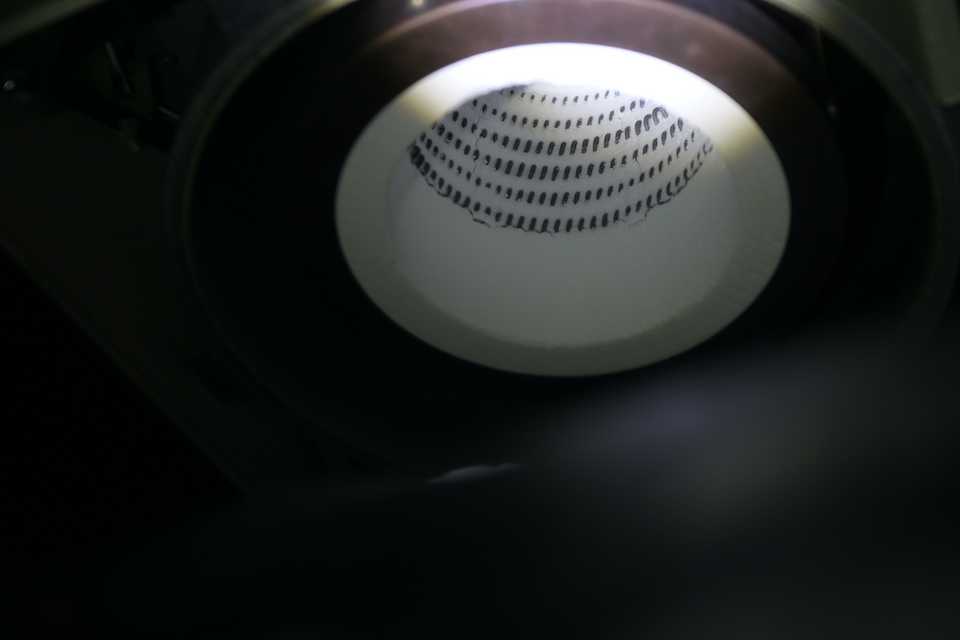

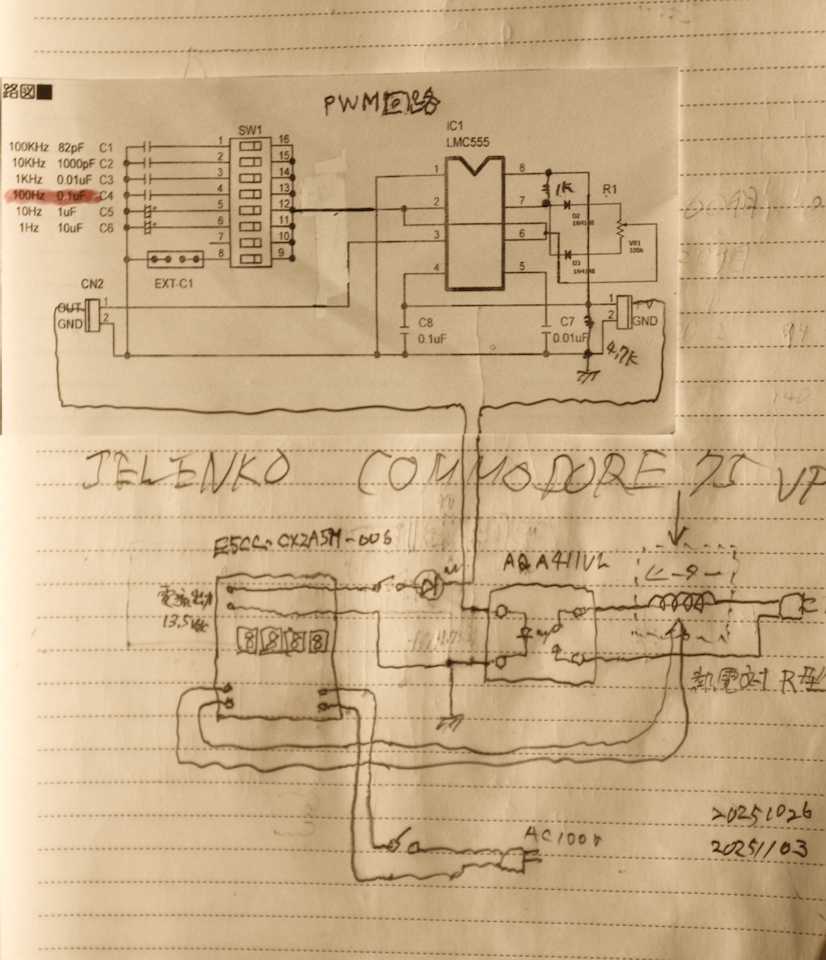

懸念していたとおり、900℃付近で断線してしまった。やはりAC100Vに直結していたので温度上昇が速すぎたのだと思う。めんどくさがらずにPWM制御にすればよかった。。PWM回路はステッピングモーター駆動用に使っていた秋月電子のLMC555の発振器キットを改造して作った。これをオムロンの温度制御器とパナソニックのSSR(AQA411VL)の間に入れるだけ。約120Hzで発振していたので非同期でそのまま使った。もう少し高い周波数でスイッチングさせた方が綺麗に制御できるとは思うのだが、SSRの入力信号の周波数に関する情報が入手できなかったので、このまま行こうかと思う。実験してみれば分かると思うが。全回路図電球の明るさを制御してみた1番暗い、絞り切ったところだんだん明るくなってこれが半分の電力どんどん明るくなるもう眩しくて目がやられるこれが最大気になったので周波数を変えて実験してみた。電球に掛かる電圧を見ている。AC100Vは280Vp-pになる。SSRは高いスイッチング周波数も受け付けるようだ。60Hzだと不連続半波整流波形で、ヒーターに優しくなさそうだったので、パス。1200Hzも1波抜かしの半波整流になる。また小さい領域にするとパルスが細すぎて制御できない、全OFFになるのでパス。で結局120Hzスイッチングに落ち着いた。絞り切ったところから。絞り切ると60Hz(商用電源周波数)は半波しかひっかからない。トーンバースト波の方がヒーターに優しそう(?)MAX

2025.11.03

コメント(0)

-

ストリップスを使わない隣接面CR(ダイレクトボンディングによる実際の手技)8.4

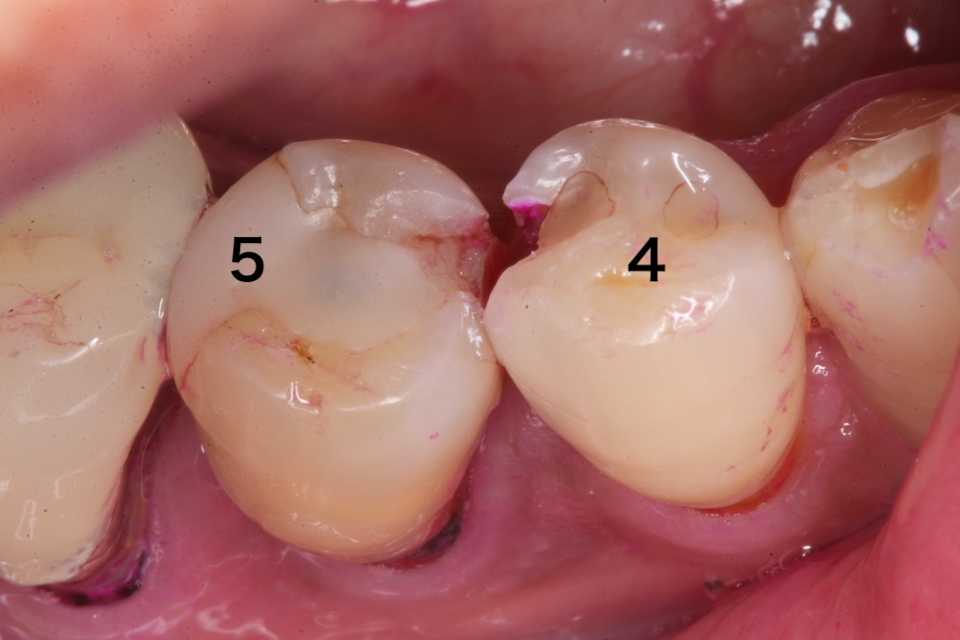

40代男性、右下45、隣接面カリエス、自発痛-、外傷性咬合この方、歯ぎしり等の外傷性咬合があるように見えるが、ご本人は危機感が乏しいようで、ナイトガードも忘れているそうです。外傷性に隣接面や歯茎部に微小クラックが入り虫歯になる。砂糖クリーム入りコーヒー等の頻回摂取等があれば隣接面カリエスは急速進行してしまう。『CR(コンポジットレジン)』では検索に引っかからないそうなので、今日から『ダイレクトボンディング』という検索ワードを付けることにしました。ま、同じことです。長いから嫌なんだけれど。右下5の遠心のCRはコロナ騒ぎが始まる前の2019年の処置で、6年以上経過しているのですが、摩耗することもなく、2次カリエスになることもなく良好に経過していることがわかります。最近のCRやボンディング材の性能は十分ですので、外傷性咬合があっても問題なく長期使用にも耐えることがわかると思う。今日は処置上の具体的な手技に関してもコメントしておきます。ここも参照してください。では時系列でどうぞ歯髄に近い部分には軟化象牙質があるが、露髄するまで除去する必要はない。虫歯は細菌感染症ではなく金属腐食と同じハイドロキシアパタイトの電気的腐食で、α-TCPで軟化象牙質は再硬化するからだ。2次象牙質が見えている(色の濃い部分)。窩洞の周辺部だけは幅1mm以上新鮮歯質を確保しないとボンディング材の性能を生かせない。それより内側は軟化象牙質があってもα-TCPで再硬化する。α-TCPで完全に覆う必要もない。α-TCPは軟化象牙質中を泳動して行きながらハイドロキシアパタイトに変化するようだ。要するに虫歯は治る。外傷性咬合が長年続いているので、2次象牙質が分厚くなって切削時に痛みを感じない。麻酔は使わず、軟化象牙質は痛みを感じないが、健全象牙質は痛みを感じることを利用して、どこまで削除して良いか判断するのだが、痛みを感じないと逆にどこまで削って良いか判断が難しい。一々スプーンエキスカベータで触りながらの処置なので時間がかかる。3MIX+α-TCP1次CR、マージンを過不足なく覆う。フロアラブル系のCRの表面張力とぬれの間の微妙な相互作用を利用する。慣れればストリップス(マトリックス、隔壁)は不要だ。この数年ストリップスは使わなくなった。フロアラブルレジンは押し出すだけで使い、チップ先端で塗り広げようと思ってはならない。はみ出たCRは細い探針を歯面にそわせてかき上げると良い。隣接面のCRは十分狭い接触面積だとエキスカベータでこじると剥がれる。鎌型スケーラーでバリを取って、デンタルフロスも通ることを確認して、バイトを確認して終わる。

2025.11.03

コメント(0)

-

自動現像機のレストア

レントゲンのデジタル画像には何度見てもがっかりさせられる。アナログフィルムに比べると解像度がかなり落ちるのを無理やり補正しているのだろう。実際の状態とかなり違うので虫歯かどうかの正確な判別ができない。全部虫歯に見える。こんなもので診療できるとかお笑いだ。みんな文句を言わないのだろうか?デジタルというだけで正確と思い込んでいるのだろうか?どうせ削るのでどうでもいいと思っているのか?これはひどい虫歯ですね。。と患者にアッピールできるからか? ま、後者かもwジジイになると長い経験があるので、レントゲン写真がなくても見ただけでおよそどういうことになっているか分かるが、今のデジタル画像を見て臨床経験を積んでも分かるようになるのだろうか?歯科用CTとかおもちゃでしかない。このアナログフィルムの現像機のも30年経過して不調だ。とっくに製造中止というかメーカー自体が消えてしまって修理部品すら手に入らない。幸い現像液等の消耗品はまだ入手可能だ。中古を1台ゲットしておいたので、2個1で部品を交換してレストア。ゴムベルトは作らなくても、ウレタンφ2.5と3.0mmは汎用品(バンコードエンドレス)が売っているようだ。

2025.11.02

コメント(0)

-

ブリッジ脱離で2次カリエス+Perでグラグラ0.1

50代女性、左上5-7ブリッジ脱離、7番2次カリエス+Per(根尖性歯周炎)、強度の外傷性咬合前回のつづきhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510310000/2週間ほどして、3MIXが効いたようで動揺が止まった。そのままCRで咬合を回復してさらに1週間後、経過は良いようなのでブリッジ等を再装着する治療に取り掛かった。まず既存の5番のFCKを外してCR(ダイレクトボンディング)で歯冠修復した。CRで口腔内で歯冠修復などできるのか?と大方の歯医者は思うかもしれないが、慣れればそれほど難しくはないし、強度的にもそれほど問題はない、欠ければそこだけ修復すれば良いのだから、むしろ問題が発見しやすいと考えれば良い。クラウンはセメントが脱離していても表面からは見えないので気が付かずに内部が虫歯になってしまうことも多い。患者サイドからすれば、CR(ダイレクトボンディング)で歯冠修復ができない言い訳を延々とする歯医者はぶきっちょさんだと思っても良い。一般的には歯医者も知らないのだが、クラウン等のセメントは実は上手くすれば要らないのだ。鋳造クラウンが作られるようになった最初期、セメントがまだ発明されていない時代があって、そのまま歯にクラウンを被せていた。それでも虫歯にならなかった。これはどう言うことかというと、嫌気性の硫酸塩還元細菌だけが侵入できるほどの狭い隙間なら、その細菌の代謝産物の硫化鉄(FeS)でその隙間が埋まり、硫化鉄はハイドロキシアパタイト中のプロトンの伝導を阻害するので虫歯にならないのだ。では時系列でどうぞセメントは効いていない。いくら接着力が強くても時間が経過すれば脱離する。これはアンダーカットがあっては口腔外で作って口腔内にセットすることができないという既存の歯冠修復法が抱える本質的な問題なのだが、みんな完全スルーしている。それどころか、アンダーカットがあっては歯学部での実技試験に通らない。これは口腔外で歯冠修復物を作り口腔内にセットするのがあまりも当然に行われて来たので、口腔内で直接修復物を作る(それが可能だという)発想自体が生まれないと言うことだ。これは一種の洗脳で、やってみればそれほど難しくはない。一方CR(ダイレクトボンディング)ではアンダーカットがあっても良い、というよりむしろアンダーカットがあった方が良い。外力により脱離しにくいのだ。これはCR(ダイレクトボンディング)の長期的安定性の理由でもある。黒い色素は硫化鉄(FeS)で、硫酸塩還元細菌の代謝産物だ。内部には細菌が侵入していることを示している。綺麗にしてCR(ダイレクトボンディング)で修復を始める咬合を確認して次回につづく

2025.11.01

コメント(0)

-

試作スピーカー31.7(VPの製作23)

VPの最終版の切り出し作業中

2025.10.31

コメント(0)

-

ブリッジ脱離で2次カリエス+Perでグラグラ0.0

50代女性、左上5-7ブリッジ脱離、7番2次カリエス+Per(根尖性歯周炎)、強度の外傷性咬合この方、ひどい食いしばりで歯が壊れてしまう。噛み合わせの左下7番も歯冠が崩壊しつつある。7番はブリッジが脱離していて、内部は虫歯でドロドロ。Perつまり根管充填が緊密ではなく、歯根内部は細菌だらけで根の周りにはひどい炎症がある。まずはレントゲン写真から。7番の歯根の周りが炎症で黒くなっているのが分かると思う。ブリッジを全部外すと咬合が狂うので、とりあえず7番だけカットして内部を見てみた。根管充填材が見えるところまで軟化象牙質を除去して、3MIX+α-TCPを入れて根管内部を殺菌することにした。根管充填材の周りは黒くなっているのが見えると思うが、これは硫酸塩還元細菌の代謝産物の硫化鉄:FeSで、理想に反して根管充填材はゆるゆるの緊密充填ではないことを示している。このような状況は普通のことだ。歯根内部は細菌だらけということだが、ゆるゆるだから根管充填材を全部除去する必要もない。ゆるゆるの隙間から3MIX(抗菌剤)は浸透し根管は殺菌される。外傷力を弱めるために咬合調整を繰り返している。コア部分は隙間に細菌由来の黒色物質FeSがこびりつき、真っ黒。ポンティック下も細菌のコロニーでドロドロ歯質は残っているように見えるかもしれないが、ボンディング材が効く程度に軟化象牙質(虫歯)を除去すると、残根状態になる。つまり通常治療では抜歯しかないということだ。しかもPerでグラグラの動揺度2〜3、垂直性同様有りだ。とてもこのままではブリッジの支台には使えそうもない。ピンク色の根管充填材が見えると思うが、周りは真っ黒だ。その真っ黒になった隙間から細菌は侵入するし、3MIXも浸透する。こうではない緊密な根管充填治療は垂直加圧法でしか見られない。3MIX+α-TCPCR(ダイレクトボンディング)で覆う。これでないと微小漏洩が起こり失敗する。丸い形はラウンデッド・コアと呼び、この形が咬合力を内向きに集中させ歯根を守る。ポストは歯根の外側にこじるような応力を生じるので歯根を壊してしまいやすい。補綴物が必要な時はピンレッジで維持力を得る。これはCAD/CAMでは作れないだろう。これで2〜3週間様子をみる。外傷性咬合のコントロール(ナイトガードや行動療法)をしながら。つづく

2025.10.31

コメント(0)

-

α-TCP 1.1(ファーネス用のイナバ設置)

朝からやっていたのだけれど、暗くなるまでかかった。今日は疲れた。。

2025.10.30

コメント(0)

-

超高齢化の現実3.0

80代男性、外傷性咬合、軽い認知症折れた歯の鋭縁が舌に当たって痛い。4年ほど来院がなかったのだけれど、こんなことになっていた。食事に支障はないので(ホントかな?)、尖っているところを削って欲しいということだった。これが超高齢化の現実だ。誰しもこうなる可能性がある。こちらも高齢化で身体が言うことを聞かなくなってきているので、どうしようかと思った。修復の依頼があればやるが、必要ないと言うことなので、ちょっとホッとしてしまった。もっとひどく崩壊してしまってから来られるかもしれないが、その時に何かして差し上げられるのかどうか、分からない。4年前今回、上の奥歯が全部折れている。

2025.10.30

コメント(2)

-

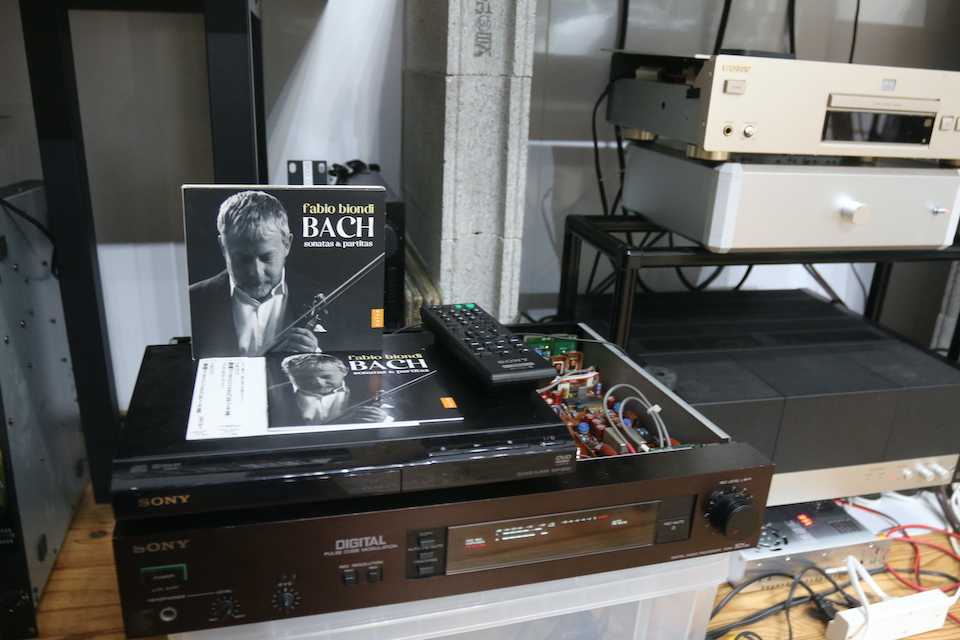

音の良いレコードシリーズ58(無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ))

ファビオ・ビオンディの2020年6月の録音、SCHOEPS MK2s (MATCHED PAIR)使用ということで、往年の金田式DCマイクを思い出します。残響が程よい感じの録音で、3〜4mほどのマイク距離があるように聴こえます。ONでもないOFFでもない中庸と言った感じで、音は良く楽しめます。今日はHITACHI HS-10000とYAMAHA B-IとSONY PCM-501ES改で聴いています。HITACHI HS-400定電流マルチ駆動システムで聴くと空間の広さは小さくなるが、鮮烈さが際立つ。f特の広さ(低音域に2倍以上)が違うのとデジタルチャンデバが効いているのだろう。

2025.10.29

コメント(0)

-

スーパーテクニック・シリーズ26(メタルインレーの二次カリエス)

40代女性、左上7、インレー2次カリエス、自発痛+久しぶりのスーパーテクニック・シリーズということで、通常はCR(ダイレクトボンディング)で歯を作ることは困難とされている上顎の1番奥の歯をやってみることにした。僕のような高齢者でもできないことはないので、若い歯科医師の諸君は挑戦して欲しい。これからの歯科業界は経済的に厳しい状況に追い込まれることが予想されるが、CR(ダイレクトボンディング)での修復・再建法を自分のものにすれば、外注なしのワンオペでも歯科業務ができると思う。すでに痛みが出ている歯は神経を取るしかないとされているが、3MIX+α-TCPを使えば神経を取らずに済む。神経が出るまで執拗に軟化象牙質(虫歯)を完全に除去する必要もない。α-TCPで軟化象牙質は再硬化して治るからだ。ただ、微小漏洩があってはだめだ。CR(ダイレクトボンディング)だけが漏洩の問題をクリアーしている。しかし、α-TCPは何故か入手が困難になっているようなのが残念だ。「虫歯の電気化学説」もそうだが、本当のことが知れ渡ってしまうと困る歯医者が多いということだろう。では時系列でどうぞとっくの昔にセメントは脱離していて、細菌の繁殖環境にある。遠心の白いものは通勢嫌気性菌のコロニーで、酸産生能があると思われる。この部分が大きく虫歯になっていた。歯髄に近いところの軟化象牙質は残している。α-TCPで再硬化する。完全にα-TCPで覆う必要もない。近くにあるだけで水分があると泳動していくようだ。接着マージン部分の歯質は漏洩を防ぐために新鮮歯質を確保する。漏洩があると失敗する。口腔内は体内ではないからだ。3MIX+α-TCP これで虫歯は再硬化して治る。資質への接着性を増すには50%クエン酸水に1%程度、カルボキシレートセメントの液を添加すると良い。1次CRこのところストリップスの類は使っていない。

2025.10.29

コメント(0)

-

残根上のCR8

70代女性、左上5、per、フィステル前回のつづきでhttps://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202510270000/2ヶ月忘れていて、とりあえず歯を作って経過観察することにした。これで再発するようなら抜歯再植することになる。信じられないかもしれないが、口腔内でCRで歯を作ることができるし、これで何年でも持つ。実はお高いクラウンを作る必要はないという事実がある。CAD/CAMも要らない。これができないと言い張る歯医者がいたら、ぶきっちょさんだと思って良い。しつこい歯科技工所の営業にこれを見せたら、来なくなるwこの何年か、ストリップスを使うことがなくなってしまった。では時系列でどうぞ

2025.10.28

コメント(2)

-

伝説の根管治療法4(Per+GA、3MIX+α-TCP)

70代女性、左上5、per、フィステル他院で抜歯してインプラントにする必要があると言われてうちに来られた。フィステルというのは歯根のどこかに細菌感染していて、そこから排膿しているということだ。レントゲン写真を見ると歯根の途中に陰影が見られる。ここに膿瘍があり細菌と免疫系が戦っているということだ。何らかの穴や亀裂がありそこに細菌が取り憑いているということを示している。具体的には側枝やパフォレーションがあるということになる。しかしこの程度で抜くしかないのだろうか?その歯医者は抜いてインプラントで儲けたいからだろうが、簡単に治す方法がある。再植よりも簡単だ。フィステル冠とメタルコアを除去する。根管充填材も外す口蓋側にクラックがあるような無いような。。3MIX+α-TCP精製水練りを根管に充填。緊密充填である必要はない。近くにあれば良い。根管や穴や多少のクラックは自然に修復される。α-TCPは水分があるとハイドロキシアパタイト(歯質そのもの)に変化して修復する。α-TCPは3MIX等の薬剤キャリアーとしても優れている。α-TCPの50%クエン酸水練り。すぐに硬化するのでCR充填ができる。CRで覆う。微小漏洩が無いことが重要なので、CRのボンディングシステム以外はNGだ。つづく

2025.10.27

コメント(0)

-

α-TCP 1.0(ファーネスの改造0.4完了)

とりあえず蓋を元に戻して、動作確認してみた。ファーネスの最高温度と係留時間の制限は解除できたが、これでα-TCPができるかどうかはまだ分からない。1200℃?24時間?と言うのをネットで見かけたような気がするのだが、もう探せない。電気代が大変そう。。お値段が張るのも仕方がない。

2025.10.26

コメント(2)

-

ガレージの製作1

外作業用のガレージを作ろうと思って下準備中。基本外注しようと思っているのだが、例によって職人は自分ができることしかしようとも思わないし、できない。左官は溶接ができない。ま、ガレージメーカーという小規模家内性手工業という言葉もあるので、スピーカーの会社の最初はこんなものでしょう。既存の土台に差し筋して溶接作業。16mmの鉄筋はちょっと太過ぎたかな・・

2025.10.26

コメント(0)

-

α-TCP 0.9(ファーネスの改造0.3)

ポーセレンファーネスのヒーターと熱電対だけを外に引き出して、オムロンの温度調節器につないでみた。手持ちのパナソニックのSSR(ソリッドステートリレー:AQA411VL)をオクで購入した温度表示器に組み込んだだけ。簡単に乗っ取れた。これでデェフォルトの係留時間99分と最高焼成温度1200℃の制限が無くなった。テーブルの昇降はファーネス本体の機能がそのまま使える。回路図はこれだけ。オムロンの温度調節器とSSRがあれば誰にでも作れると思う。オムロンの温度調節器は多機能なのでいろんなことができる。ファーネス本体機能も代替できるかもしれない。しないけど。この機種にはSSR制御出力が付いていなかったが、リニア電流制御出力でも4.7kΩの抵抗で電圧に変換すればOKと言うことがわかった。このSSRではたまたまOKだっただけかもしれないが、追求しません。1000℃に設定してON/OFF制御してみた。既存のファーネスと20℃の表示誤差がある。

2025.10.26

コメント(0)

-

今日も野戦病院シリーズ26(CK破折)

70代男性、左側456CKが壊れてもげた。残根で来られたが、抜くと入れ歯を作らざるを得ない。僕には作る時間も体力もない。外注先もない。仕方がないので、もう一度作った。こう言った患者ばかりだ。多分どこかの時点で行き詰まる。通常の治療法では抜歯しかあり得ないのだが。。歯肉息肉を除去して歯質を確保する。CRで築成型取りをして技工室での作業口腔内にフレームをセットし、咬合面は口腔内で作る。

2025.10.25

コメント(0)

-

α-TCP 0.8(ファーネスの改造0.2)

難しいことは考えないで、ヒーターと温度計だけ乗っ取ることにした。これだけなら簡単。マッフルの上げ下げのステッパーモーター駆動が1番面倒。これは本体の機能が使えることがわかった。今夜から作り始めるつもり。

2025.10.24

コメント(0)

-

3MIX(スリー・ミックス)2

3MIX+α-TCPをいつからやっているのだろうか?と気になって過去記事を探してみた。2008/1/27の記事が初出のようだ。記事中に6〜7年前からやっていると書いているので、2001〜2002年頃からやっているのだろうか。もう少し調べてみるつもり。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/200801270000/症例としてはこの子辺りが最初だったと思う。印象深かったので、消えた症例からピックアップして再々掲したと思う。当時20歳前だったような気がするが、今は40歳超えているから20年以上やっているのか。https://plaza.rakuten.co.jp/mabo400dc/diary/202109180001/画像の大元を探してみたら2010年の記事だったので、15年はやっている。初診が2005年だった。3MIX-MP法が2004年からとあるので、その頃か? とすると21年前。https://www.3mix-mp.org/最初はMP法を試してみて使えなかったので、α-TCPに混和する方法に切り替えた記憶がある。初期のニューアパタイトライナーの添付文書(使用説明書)に薬剤キャリアとして使っても良い旨が書かれていた記憶がある。これは岩久先生の方法なのだろう。MP法よりこちらがオリジナルと思われる。過去記事がほとんど全部失われているので、検証が簡単ではない。ーーーここから再掲ーーー痛みが出ても数日経過程度なら3MIXで持ち直します。(数か月経過で歯髄息肉になっているものの経験もあります)ただし、3MIX(-MP法)の原法は使えません。覆髄(神経を覆う)には不向きだからです。ウチでは3MIXはセフゾン、クラビット、メトロニダゾール(糖衣抜き)等量乳鉢にて混合、これをアパタイト系ライニングセメント(商品名:ニュー・アパタイト・ライナー)に硬化する程度(耳かき一杯)混和して使用します。セメントは大きいスプーン1杯で作り、ディスポ・シリンジに詰めて適用します。歯髄の直上には多少軟化象牙質が残っても気にしません。カドウ周囲の接着に支障がなければ可です。直覆も間覆も非常に簡単です、成功率ほぼ100%!出血している歯髄もボスミン液で止血可能なら、OX等での消毒は必要なし、そのまま直覆OKです。この方法を使うようになって6~7年経ちますが、麻抜(神経を取る)は皆無。上手くいかなくて、感根処になることも数えられるほど少ない。もちろんCRが欠け・ダツリの場合はすぐに再CRしないとダメです。後で黒くなったりもしません。このようなことは経験したことはありませんね。硬化後(約4分後)CR充填しますが、ボンディング剤は(商品名:ワンナップ・ボンド)、CRはフロー系CR(商品名:テトリックフロー、これは摩耗しやすいので、今はビューティフルフローの後継品)を使用しています。今のところ辺縁漏えいも少なく安定しています。タービン(削る道具)はモリタ製JETMASTER SUPER MINI α2(ただし廃版<モリタさん復活してください!)、なるべくコンパクトなヘッドを持つものがよい、大きなヘッドだとヘッドが視界を塞ぎます、概ね海外製はでか過ぎ、使えません。ダイヤモンド・バーはシャンクが細いラウンド型(商品名:K.O.DETNALオリジナルK440SS)、ダイヤモンド・バーは色々試しましたが、これ以外はだめでした。実際の様子はここ、Freepage List の「使用している材料器具」を参照してください。3MIXをやっている歯医者さんがあれば、お試しあれ!http://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00009701.htmlこれは歯科界の現状を本音で語っている本当のことです。ウチはこの業界から撤退するつもりです。少なくとも子供達は歯科医師にはしません。虫歯も歯周病も予防可能で、子供達には予防技術・知識を伝授するだけです。歯科医療は安易な抜髄などの歯科治療の尻拭いの技術でしかないわけですから、最初からしないで済むようにするだけでよいのです。もう虫歯に関する治療というものは必要なくなる時代がそこまで来ています。ウチではもう必要ではなくなっています。それに、やっても赤字ですからね。なによりも体が続きません。歯周病の予防・管理方法は次回からでもアップ予定です。

2025.10.24

コメント(0)

-

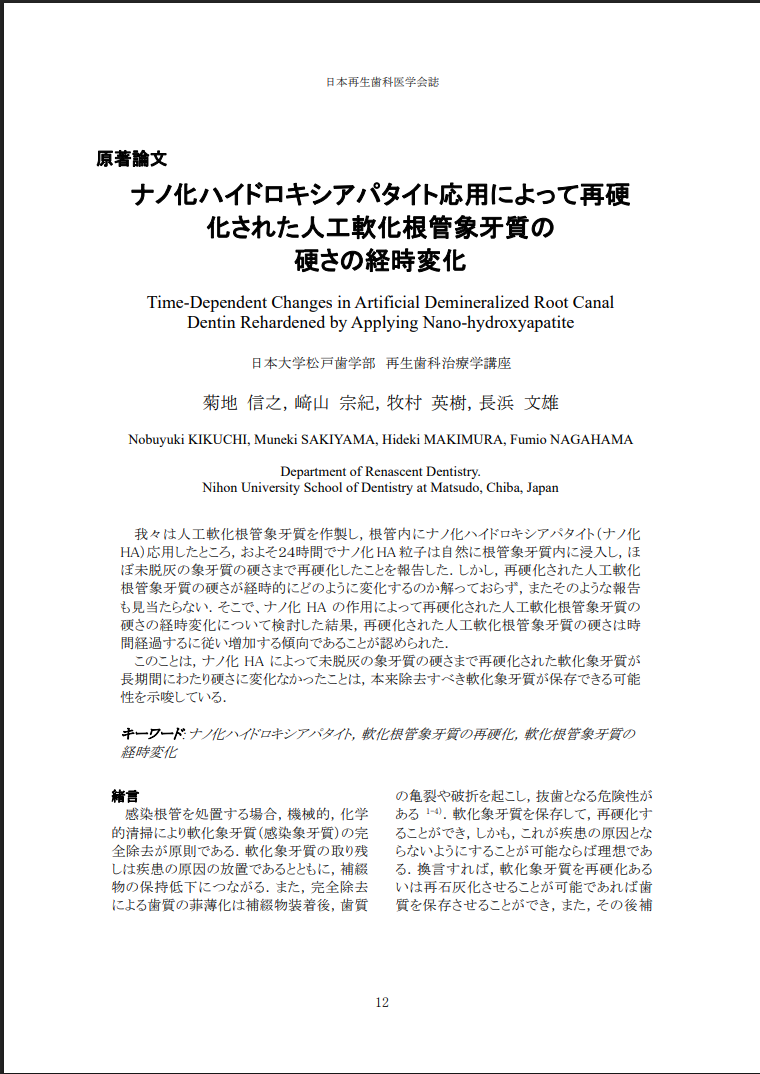

虫歯を治す方法(軟化象牙質の再硬化)

これは日本大学松戸歯学部の虫歯が治るという2013年の論文です。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jard/11/1/11_12/_pdf/-char/jaどういう事かというと、歯を酸に漬けて、人工的に虫歯を作り、そこにナノ化されたハイドロキシアパタイトを貼付すると虫歯が治った(再硬化した)という論文です。当院で使用しているα-TCPは水分があるとハイドロキシアパタイトに変化します。ハイドロキシアパタイトとは歯そのものです。うちでやっていることはとっくに論文になっているのですが、なぜか普及しないし、業界は完全スルーしています。ま、虫歯が治ってもらっては業界にとっては都合が悪いと言うことなのでしょうが、一般の患者にとっては信じられない程の朗報ではあるのです。虫歯ができても神経を取る必要もない。抜くしかなさそうな歯でも保存できる。もっと皆さんに知ってもらいたいですね!

2025.10.24

コメント(0)

-

ディープバイトの矯正治療2

15歳男子、上顎前突観が気になる。出っ歯が気になるのでどうにかならないか?という主訴だったのだが、上下顎の歯列狭窄が見られる。いわゆるディープバイトとはちょっと違うかもしれないが、治療法は基本同じというということでアップしてみたい。ディープバイトは見かけ上の分類に過ぎず、その原因は経験上、強過ぎる咬合力による臼歯部の圧下、咀嚼筋群、口輪筋の過緊張による前歯部の後方傾斜、うつ伏せ寝、横向き寝等の態癖による歯列の狭窄で、それらに伴う下顎後退が特徴的に見られる。この子の場合はうつ伏せ寝により上顎歯列の狭窄(横幅が狭い)し、それに伴い前歯部が外側に弾かれて出っ歯に見える。それだけではなく、噛み締めによる下顎の臼歯部の低位、下唇を噛む等の習癖もあるかもしれない。治療方針は上顎歯列を拡大床装置により拡大しつつ、仰向けで寝るようにして、なるべく前の方で噛んでね。と指示するだけだ。最近は体力の低下でフルブラケット矯正が億劫になってきたので、お金も欲しくないし、なるべく簡単でコストが掛からない方法を考えて実践している。早く綺麗に治そうと思えば最低でも下顎はフルブラケットした方が良いかもしれないが、コストは20倍だ。前回の症例参照。直近の画像は撮るのを忘れたが、だいぶ良くなっている。では時系列でどうぞ寝相等の態癖による典型的な歯列狭窄だ。歯学部では西洋ベル型の歯列と習うが、うつ伏せ寝によってこうなるとは習わない。2ヶ月後

2025.10.23

コメント(0)

全7801件 (7801件中 1-50件目)

-

-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…

- 治らないと諦めていた症状が完治した…

- (2025-05-21 00:28:42)

-

-

-

- ダイエット日記

- ダイエット146日目 今日は休日出勤

- (2025-11-23 09:22:20)

-

-

-

- 活き活き健康講座

- ☆トレーニングスリッパ☆

- (2025-09-22 20:40:58)

-