全1136件 (1136件中 1-50件目)

-

地震の日、虹を見る

先日、5月30日夜の地震の時、私は沼津御用邸のそばにある宿に、息子夫婦とおりました。部屋から海と富士山が両方見えるという宿で、これからお風呂に行こうとしていた時でした。テレビをつけて震源地や震度を確認しようとしたら、なんと、小笠原!うわ~!! 津波くる~~~~!!慌てました。どうしよう。どこに逃げればいいの?目の前が海ですよ。防潮堤から50mくらいの所ですよ。ここから津波が来て、ドンブラコで死んじゃうのか・・・・・。震度は2。 でも関東地方はもっと大きな揺れのようだ。まもなく「津波なし」のテロップが出た。あああ・・・・ホッとして風呂に行ったのですが、露天風呂に入っていても、余震が来たらどうしようと不安になるわけで。私の他に二人いたのに、その方たちは先に出てしまい、一人になる。のんびりと入っている気にもなれず、早々に上がり部屋に戻りました。テレビでは、六本木ヒルズのエレベーターが動かない様子を延々と映している。東京は混乱しているようだ。この日、私たちは富士山五合目まで行ったのですが、河口湖方面から富士スバルラインを登ったのです。途中、薄いスジ雲の所に虹を発見。「あんな所に虹があるよ」と三人で見たのは、標高1500メートルくらいの所かしら。地上で見るアーチ型の虹ではなく、横に長くのびていて、あんなところに? と思った。なぜなら青空だったから。虹をデジカメで撮る。さきほどラジオを聞いていたら、「逆さ虹が出た時は地震が起きるらしいよ。あの日も出てたみたいよ」とゲストの人が言ってるではないですか。あれは正に逆さ虹だったのではないのか。時間は昼1時頃のこと。それから7時間半くらい後に地震が起きている。47都道府県が全部揺れたと。なんだかウツラウツラと、熟睡できずに朝を迎えたのでした。

2015.06.02

コメント(0)

-

短歌を読む・詠む

短歌「一日一首百日の行」は続いている。約60日を経過し、順調に毎日歌作りをしているわけだが、推敲という作業が面白い。短歌を作り始めた最初のものに、とても下手くそな歌があり、消さずそのままにしてあったのを、一年以上を経て直してみたら、ものすご~く短歌らしい短歌に仕上がった。うぉ~!! と一人で舞い上がる。息子のおさがりの古語辞典を使い、300首ほど作った歌をほぼ全部推敲し直してみた。短歌を作る楽しさが増して来ると同時に、その難しさも実感している。花の名前もあまりにも知らな過ぎて、花図鑑も見ている。先日は「斎藤茂吉記念全国大会」があったので、参加してみた。第26回斎藤茂吉短歌文学賞には、小島ゆかりさんが受賞し、講演会は栗木京子さんだった。お二人共テレビで拝見するばかりでしたが、実際にお話しを聴くと、やはり印象が違うものだ。そんなわけで、今は短歌関係の本ばかり読んでいる。あれほど面白いと思ったことのなかった短歌の本を、これほど読むようになるとは、私もずいぶん変わったものだ。短歌教室も楽しい。

2015.05.25

コメント(0)

-

コブクロ LIVE TOUR 2015 奇跡

連日28度以上の夏日が一週間も続いて、暑過ぎて紫外線の怖さを感じているこの頃です。昨日、コブクロのライヴに行って来ました。 2009年以来、6年ぶりでした。熱烈なファンじゃないので、CDも買っていないため、知ってる曲も少ないんですが。アリーナの真ん中にステージがあって、舞台が回転するんですけど、その高さが2階に近いくらいなんです。それで、私の席が2階席のちょうどまん真ん中の1列目だったので、目の前にステージがあり、とっても見易い位置でした。遮るものが何も無い。前に人がいない。舞台がターンして正面に来ると、コブクロの二人が目の前にいる、という状態でした。しかも2階席なので全体が見えるわけで、アリーナ席のファンクラブの人たちよりも、見易い席でとてもラッキーでした。最後に上の写真のようなテープが降って来たので、こんなに受け止めちゃったわけです。昨年秋に小田和正のライブに行ったのですが(同じ場所)、小田さんが花道を駆け回って歌うのを、コブクロは真似てるような気がしました。それに、四方に映像が映る仕組みも。似たような感じがしましたねぇ。コブクロは音が大き過ぎて、歌詞がよく聴こえなかった。今夜も同じ場所で、同じ音響でステージをこなすのでしょうけど、これは問題だと思いますね。小渕クンの指笛の演奏の上手さには驚きましたけど。コブクロの曲は、ロック調のは苦手です。今回、布袋さん作曲の歌が一つあったのですが、どうもああいうのは好きじゃない。映像に全曲の歌詞も映してくれると、ありがたいのになぁ。小田さんの時は、壁に歌詞が映し出されてたので、一緒に歌えたのですよ。あんまり小田さんの真似をしたらいけないですけどね。ここ数日間、母を病院に連れて行ったり、実家に泊まったりして介護をしてたので、ライヴ会場は楽しかった。

2015.05.03

コメント(0)

-

ウンザリだ

広島空港で事故を起こしたパイロットが、全く出て来ないのは不思議だ。マスコミが全くそこを叩かないのも不思議だ。何を隠しているのか。ドイツの航空機事故では、すぐにパイロットの写真と名前が発表されたのに。韓国の機長たちは、どこに逃げ隠れしているのか。誰の指示で、どんな理由で隠ぺいしているのやら。誰かスッパ抜いてくれないものか。そんな危ない航空会社の飛行機など、日本に乗り入れないようにして欲しい。それに、近隣の国々の「謝罪謝罪」がうるさい。すでに何度も謝罪しているのに、あっち寄りのマスコミや日本嫌いの日本人たちまでが、また謝罪しろとうるさい。日本が受諾したポツダム宣言での「中国」は、中華民国のことであり、中華人民共和国ではない。韓国とは1910年に、お互いの合意の上で日韓併合条約を結んだのであり、国際法上のことで侵略ではない。日本は戦後、中華民国、中華人民共和国、韓国と平和条約・協定等を締結し履行している。倍賞問題は国際法上、決着しているはずだ。話しの通じない国が隣にあることは、日本人には本当に迷惑だ。それを煽る反日マスコミにもウンザリだ。

2015.04.22

コメント(0)

-

満開のアーモンド

こちらでは桜が満開となり、そこかしこが春爛漫です。先日、ドイツの娘から届いた写真も・・・・・ 満開のアーモンドの花です。まるで八重桜のように、モコモコですね。アーモンドの花が、こんなに桜に似てるとは知らなかったです。しかも、こんなに綺麗に咲き人を喜ばせ、美味しい実もなるのですから素晴らしい!ピンクの色は、心を和ませますね。

2015.04.16

コメント(0)

-

少女の像もあったとは、知らなかった。

昨日、殺到した「東京駅100周年記念Suica」が、いつ届くか連絡がきたと書いた。以前、私が申し込んだ事を知人に話すと、知人は「私はいらない」と言った。その知人が後日、締切間際に「私も申込をした」と笑った。そして昨日、「何月に届く予定?」と聞いてみたら、「11月って書いてあった」と言うではないか。私より遅くに申し込んだのに、2カ月も早く届くらしい。私のは来年で、101年になる。まあ、いいか。JRのやることだもの。ちゃんと並んで買えなかった気の毒な人がいたのに比べたら、私なんて便乗して申し込んだだけだからね。さて、話は変わります。ドイツに住む娘が、お隣ベルギーに遊びに行って、メールを送ってきた。「ブリュッセルで桜を見つけた!」と、1本の小さな桜の下で撮った写真を添付して。それはとてもいい。ベルギーの春が届いたと喜んだ。しかし・・・・・ベルギーと言えば小便小僧が有名である。日本にも、あちこちで真似た小便小僧の像があるから別に珍しくもないが、なんと! ベルギーにはリアル少女の小便をする像もあったと、写真を送ってきた。あんまりリアル過ぎるので、ここにUPは控える。検索すれば出てくるでしょうから、興味のある方は自分で調べて下さい。それにしても、なぜ女性のそんな姿を見せものにしてるんでしょうか。いくら芸術とは言っても、品が悪すぎませんかねぇ。ベルギー人の思考はわかりません。男の子があるんだから、もしかして女の子もと、「平等に」なんて思想だとしたら怖すぎませんか。

2015.04.07

コメント(0)

-

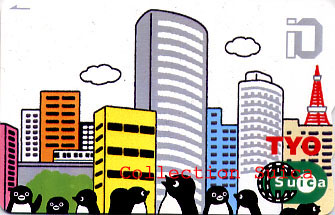

私のSuicaは、これ

大騒ぎになった東京駅100周年記念Suica。みんなが簡単に買えるなら、私も欲しいなと、申込開始2日目に申し込んだ。申込数の多さに笑ってしまったよね。手頃な値段だし、並ばなくても買えると知ったなら、みんな軽い気持ちでチョチョッと申し込んでしまったのだろう。それで今日、JRからメールが届いた。専用払込票は今年の12月下旬に送るから、1月14日まで振り込んでくれ、と。それで入金が確認されたら、1月末に発送予定である、と。来年である。(笑)地方に住んでるから電車に乗る機会もほとんどないし、Suicaを使うのは上京した時だけなんだけどね。今、私が持っているのは、これ。 8年くらい前、びゅうプラザで新幹線とホテルを予約した時、Suicaを勧められて、八重洲口近くで受け取って下さいという指示を受けたのだった。まるでおのぼりさんのペンギンたちが、東京の高層ビルを見てキョロキョロしてるような絵だね。(笑)これも限定何枚かしか発行されていないのかもしれない。それまでは毎回現金で切符を買っていたわけだから、Suicaを使った時の便利さに驚いたものだ。子供達に見せたら「かわいいね」と言われた。子供達が使ってるSuicaの定期は地味なデザインだったから、それがみんなが使っているSuicaなのかと、また驚いたんだけど。だから今回の申込の多さは、ペンギンのデザインより、東京駅の記念Suicaのデザインの方がいいと思ったからでは?それで殺到したのかもしれないと勝手に分析しました。

2015.04.06

コメント(0)

-

歌会に参加

3月の読書は・・・ 『土漠の花』 月村了衛 『今日も一日きみを見てた』 角田光代 『柿の種』 寺田寅彦 『私のスフレ』 林真理子 『STORY OF UJI』 林真理子 『日記の魔力』 表三郎 『文科系のための暦読本』 上田雄 『吉田松陰---久坂玄瑞が祭り上げた「英雄」』一坂太郎 『嫌われる勇気』 岸見一郎・古賀史健 『美智子皇后 ともしびの旅路』 渡辺みどり 『皇后美智子さまのうた』 安野光雅 『誕生日の花と短歌365日』 鳥海昭子 『今さら聞けない短歌のツボ100』 三枝昂之 『楽しく始める短歌』 田島邦彦 『角川短歌 3月号』角田さんちで飼っている猫の話は、読んでるだけで「可愛い!」って思えてくる。林真理子の『STORY OF UJI』は、源氏物語の宇治十帖の訳で、林真理子らしい訳しかたが面白かったわ。『文科系のための暦読本』は、最初の暦は300日で1月と2月がなかったこと、カエサルが365日にしたこと、2月がなぜ28日になったかなど、毎日見てるカレンダーには、こんな歴史があったのかと勉強になった。後日、TVのクイズ番組でホリエモンと金田一秀穂先生の最後の決勝戦に、「なぜ1月と2月がなかったのか」という問題が出て驚いたわ。『嫌われる勇気』は、昨年70万部も売れたベストセラー。どうすれば人は幸せに生きることができるか、というアドラーの思想で、劣等感の塊のような私を勇気づける内容だった。皇后美智子さまについて書かれた本を二冊読みました。素晴らしい才能をお持ちの方で、日本人として本当に非の打ちどころのない女性です。何でもお出来になりますが、短歌を作る才能も素晴らしく、後々まで皇后さまの歌は読み継がれていくことでしょう。今月から、近くのカルチャーセンターの短歌教室に通うことにしました。一年間、自己流で200首作ってみましたが、文法的にわからないこともあるし、ちゃんと教えてもらうべきだなと思いまして、昨日から参加しています。先月まで脳トレのために百人一首を暗記していましたが、今は毎日作る「一日一首百日の行」に励んでおります。この「一日一首百日の行」は、皇后さまがご結婚される前に、お妃教育として短歌を教わった時に、先生から与えられた課題だったそうです。ということで、私も真似て100日続けてみようと思ったのでした。カルチャーセンターでは、長年続けていらっしゃる年輩の方々に混じって、初心者は私一人。なので短歌の本を読み漁っているところです。あとは継続ですね。言葉をあれこれひねって考えるのが楽しいと感じているこの頃です。

2015.04.04

コメント(0)

-

デュッセルドルフに住む娘より

連日、ドイツの飛行機墜落事故のニュースが報道されている。日本人の多くは、御巣鷹山のあの事故を思い出したのではなかろうか。事故で犠牲になられた方々の、ご冥福をお祈りいたします。ニュース速報のテロップで、「ドイツの旅客機が・・・」と読んだ時から、私もニュースから目が離せなくなった。バルセロナ発 → デュッセルドルフ行の格安航空機だったとのこと。ニュースでは、デュッセルドルフがどんな町なのか紹介されたりしている。まさに、そこに娘が住んでいるわけで、日本企業が500社ほどもあり、ヨーロッパではパリの次に日本人が多く働いている都市だと言われている。娘はとても住みやすい町だと気に入ってる様子。娘は3カ月前にバルセロナに行ってるので、この時きっと格安航空機を使ったはずだ。まず娘の安否確認のためメールをした。平日なので仕事中のはずだが、どこでどんな行動をしているのかわからない。すぐに返事は来なかった。昨日(25日)になって、一行「なんともないよ」だけ。あまりに雑な返事ではないか。だから、日本人二人の犠牲者が出てる旨のメールをしたら、半日くらいたってから、少しだけ具体的な返事が来た。それによると、日本領事館からメールが来て、「報道等で判明している航空機情報は以下の通り」でと記載されていて、「出張や旅行等で同機に搭乗していた可能性のある在留邦人の情報をお持ちの方は、在デュッセルドルフ日本国総領事館までご一報をお願いします」 と電話番号が書かれている。娘にとっては、友人が同じ日の同じ時間帯に、逆路線のデュッセルドルフからバルセロナへ、日本から来た家族と乗っていた旨が書いてあり、同じ空にいた事に驚き、無事なことに安堵していた。娘いはく、「交通事故より確率は低いわけだから、運が悪かったとしか言えないね」と。こういう事を書くと不謹慎だと怒る人がいるのかな。娘も運悪く、小学校一年の時、横断歩道を渡って登校中に車にはねられ、顔に大きな傷と足を骨折している。一緒に通学していた近所の子は意識不明の重体だった。100%車側の過失。車の事故で亡くなっている数は相当なものだと思う。ケガをしてる人も圧倒的に多いのだ。そういう事実もあり、娘の発言は間違ってはいないし冷静である。大津波や火山噴火の自然災害と同じくしてはいけないのだろうが、死の訪れは誰にもわからない。運としか思いようがない。 娘は昨年12月、スペインに旅行していて、バルセロナでサグラダファミリア教会に行き、「上ばかり見過ぎて頭が疲れた」という絵葉書を送って来た。バルセロナからの消印は12月17日で、これが2月17日に届いたのである。2カ月もかかって。また、マドリードではセゴビアの水道橋を見て来たとの絵葉書も送られて来た。先に着いたのはこちらで、マドリードの消印は12月19日、こっちは1月13日着で1カ月弱である。葉書たちはいったいどこをうろついていたのかと、娘に問い合わせてみると、「何通か友だちにも送ったけど、お母さんの葉書は早く着いた方だよ」とのこと。スペインの郵便事情はいったいどうなっているのか。

2015.03.26

コメント(0)

-

24,480円のチョコレート

昨日は私の誕生日だったのですが、その前日、チョコレートが届きました。 なんと! 24,840円もします。ある記事の感想を書いて応募して、すっかり忘れていました。当たるなんて思っていませんからね。これは、ラトビアという国のプレミアムチョコレートで、エミルス・グスタフスの新ブランド「NELLEULLA(ネレウラ)」の「フォーレスト・トレジャー ボックス“森の宝箱”」というものだそうです。2月に銀座に、上級ブランド「ネレウラ」が初出店したのだとか。“北欧の森の恵み”のベリー類と花々をあしらったタブレットやトリュフ、フルーツ・チョコなどを詰め合わせです。タブレット3枚、ハート型チョコ2個、トリュフ14個、フルーツゼリーチョコレート12個入り。これだけで、23,000円に消費税1,840円がついて24,840円ですよ。高価過ぎます。単純に2万3千円を31個で割ると、1個約742円もしますよ~!30箱を数量限定で2月から販売したとのことです。バレンタインデー向けでしょうね。 ネレウラ昨日、ドイツに住む娘から「おめでとう」電話があったので、このチョコについて聞いてみたら、ちゃんと知ってました。「エミルス・グフタフスのでしょ」って。さすがお菓子に詳しい。フランスのチョコレートの展示会にも行ってきたと言ってましたから。ということで、まるで私の誕生日を祝うかのように届いたのでありました。もったいなくて食べられない。しばらく飾っておきます。

2015.03.14

コメント(0)

-

2月の読書

早いですねぇ。2月も終わりました。今月も読んだ本のUPのみになってしまいました。 『天上の虹』里中満智子先月からの続きで、4巻から10巻まで読んだのですが、漫画と言えども、これは1日1冊のペースでしか読めない厚さと内容でした。 『アメリカ人の本音』マックス・フォン・シュラー米海兵隊として来日。日本・韓国で活動し退役後、日本に住んでる歴史研究家の方が書いたもの。黒船来航の時から現在までのアメリカ人の考え方を書いたもので、英語と日本語で書いてあるので、これはアメリカ人にも是非読んでほしいものです。アメリカ人の教養の無さや傲慢さ、中国や韓国の出鱈目や嘘も、全部マックスさんは理解しています。 『百人一首』今月中旬から、百人一首の暗記をしています。脳トレのつもりで一カ月で覚えようと計画しました。一日5首ずつ。土・日はその復習日または休み。70首まで終えたところなのですが、最初の30首くらいまでは順調に暗記できたのに、それ以降は自信がない状態。順番も作者も歌も合致しなくなってきています。とりあえず、13日の誕生日まで頑張る! 『無用の達人 山崎方代』田澤拓也一年ほど前から短歌作りをしてるので、万葉集や百人一首などの他に色々な短歌も読んでいます。山崎方代という方の歌に出会い、どういう人なのか知りたくて。 ま夜中を ひとり静かに 茶をたてて 心の中を あたためておる こんなにも 湯呑茶碗は あたたかく しどろもどろに 吾はおるなり平安貴族たちの百人一首を読んだ後にこれを読むと、すご~~~くいいなぁって思ってしまうのであります。 『クアトロ・ラガッツィ 天正少年使節と世界帝国』上・下 若桑みどり題名のクアトロ・ラガッツィとは、「四人の少年」という意味。16世紀織田信長の時代に、キリシタン大名たちによって4人がヨーロッパに派遣され、帰国後に迫害に遭い歴史に翻弄されたわけですが、キリシタン大名や信長・光秀・秀吉などを、西欧側の史料から当時の日本を読み解いています。著者の若桑さんは専門が西洋美術史ですが、バチカンなど沢山の図書館で、当時日本に来ていた宣教師たちが書いた手紙を見つけ、これを書いています。大佛次郎賞を受賞しています。付箋だらけになるほど歴史の勉強になりました。若桑さんの文章は大変読みやすいです。上下1000頁くらいありますが、お勧めです。この他に、東野圭吾の『ナミヤ雑貨店の奇蹟』、寺田寅彦の『俳句と地球物理』、林修・小池百合子の『異端のススメ』なども読みました。やっぱり歴史ものは面白いですね。

2015.02.28

コメント(0)

-

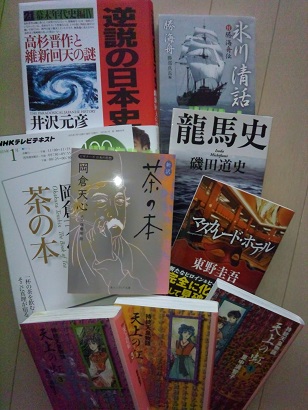

1月の読書

ブログ記入率が、ものすご~く悪いのに、アクセス数が以前より多いのは何ゆえかしら。どなたかが読んで下さっているのですね。ありがたいです。今日は、勝海舟の誕生日だそうです。これは旧暦の文政6年1月30日であって、西暦に直すと1823年3月12日になるそうですが。今朝、テレビで林先生が勝海舟の話をしていたので、そういえば先日『氷川清話』を読んだので、今月読んだ本をUPしてみます。 『氷川清話』 勝海舟 『龍馬史』 磯田道史 『逆説の日本史 21』 井沢元彦幕末もの3冊です。 『茶の本』 岡倉天心 『100分de名著 茶の本』 大久保喬樹Eテレで放送中の「100分de名著」を毎週見てるので、テキストも買い解説も読んでいます。 『マスカレード・ホテル』 東野圭吾時々は小説も読みます。 『天上の虹』1~3巻 里中満智子これは漫画の再読。持統天皇の物語で、1巻から3巻までは大化の改新から壬申の乱までで、大海人皇子が大友皇子に勝ったところまで。続きを読まなくちゃ。写真には写っていないが、図書館から借りたヤマザキマリの『男性論』と、門田隆将のノンフィクション『狼の牙を折れ』も読んでます。以上11冊。相変わらずジャンルはバラバラです。ああ・・・そういえば先日、又吉クンの『火花』も読んでたわ。昨年暮れに、文庫本用の本棚を購入しました。今日も3冊買ってきたので、また積読が・・・・・。

2015.01.30

コメント(4)

-

司馬遼太郎 『菜の花の沖』 を読む

元旦に、司馬遼太郎の『菜の花の沖』を読み終えた。本棚にある司馬さんの本を数えたら、この6巻でがちょうど50冊になっていた。『菜の花の沖』を読むきっかけは、司馬さんの講演の言葉を何かで読んだからだ。「英知と良心と勇気を、偉さの尺度とした場合、江戸時代で一番偉いとした人は誰か。『菜の花の沖』の主人公、高田屋嘉兵衛である。それも二番目が思いつかないくらい偉い」と語っている。司馬さんが言う江戸時代で一番とは、どんなに凄い人なのか。知りたい!それまで私の頭では、高田屋嘉兵衛と大黒屋光太夫がごっちゃになっていて、どちらも漂流民でロシアに行った人といういい加減なものだった。高田屋嘉兵衛は漂流民ではなく、拉致されたのであった。淡路島の貧しい家に生まれた嘉兵衛が、小さな漁村でいじめられながら育ち、商売へと目覚めて行く様子や、交渉相手のある商売と、船を使って荒海という自然を相手に行動する様子が、1巻~4巻まで長く綴られているので、面白いと思える部分になかなかたどり着かない。読み終えてわかったことは、嘉兵衛がいかにしてそのような人間に成長して行ったのか、過程を知る必要があったということだ。函館という港町が、淡路生まれの嘉兵衛が開発した所だったこと、北海道に最初に関西人たちを、開拓移民として連れて行ったのも嘉兵衛だったことを、これを読むまで知らなかった。蝦夷交易ルートを作るため、国後・択捉までも航路開発に挑戦してゆく勇気は、当時の日本では嘉兵衛しかいなかった。しかし、ロシアのゴローニン艦長を拘束した日本への報復として、航海中の嘉兵衛がロシア艦船に捕まってしまい、酷寒のカムチャッカまで連れて行かれてしまう。現在まで続く北方領土問題も見えてくる。敵国の艦長リコルドと寝食を共にし、コミュニケーション能力を発揮する嘉兵衛。鎖国の中、ロシアとの外交問題を解決した英知に、高田屋嘉兵衛という人間の大きさを見せつけられる。江戸時代に、このような重要な人材がいたことに、ただただ感心するばかりだ。外交問題は国と国の問題であるが、人間と人間の大きな問題である。自国の利益だけを要求しても、上手くゆくはずがない。言葉の通じない相手国に対して、無礼のない外交をするのはとても難しい。武士でもない無学の商人が、ロシア相手に果敢に良心を持って英知と勇気で対峙してゆく姿に、頭が下がる思いだ。そして、松前藩という士族たちのレベルの低さに、「武士」と呼ぶにふさわしくない卑劣な日本人たちがいたことも知る。相変わらず無知をブログにさらす私は、途中大きな間違いを起こしたことを、恥を忍んで記す。5巻目でようやく面白くなって来た展開に、一気にこの巻を読み進めていたら、(完)という文字が・・・。 ガ━━Σ(゚Д゚|||)━━ン!!なんと、なんと、それは5巻ではなく、6巻目の本だった。 ウワァァ-----。゚(゚´Д`゚)゚。-----ン!!!! なんという愚かなことを。4・5・6巻を同時に買い、未読のものは本屋のカバーをつけたままにしてある。確かに読んでいる時に、あれ? どっかを読み飛ばしたかな、という思いは数度あった。しかし、物語が極端にわからないという症状ではない。ちゃんと繋がっている。だからどんどん読み進めて行ったわけで。読んでしまったものはしかたない。(;>_<;)自分の愚かさに落ち込みながら、すぐに5巻の目次を見てみると、「林蔵、高田屋雑記、ロシア事情、続・ロシア事情 レザノフ記、カラフト記、暴走記、ゴローニン、嘉兵衛船」となっている。読んでみると、どの部分も高田屋嘉兵衛の動きはなく、歴史解説のようになっている。当時のロシア事情や、江戸時代の事情など、ほとんど歴史の勉強のような1冊である。司馬遼太郎の「蛇足だが・・・」がまるまる1冊になっていると思える。つまり、物語に動きがない1冊だ。だから6巻へ飛んでも意味が通じたのだ。蛇足は蛇足でとてもためになるし。その一つは、明治になって、帝政ロシアの一青年が嘉兵衛に魅せられて、日本に骨をうずめたいとやって来たというのである。あの、東京神田にあるニコライ堂を建てた人物であった。大学時代にゴローニンの『日本幽囚記』を読み、そこに登場する嘉兵衛に魅了され感動し、生涯の目標を日本に定めたという。お茶の水に行くたびに、あのニコライ堂の建物がなぜここにあるのか気にはなっていたが、詳細は知らなかった。嘉兵衛に魅了されたロシア人は、今もはっきりとその証拠を残していた。高田屋嘉兵衛という人間の器の大きさと、良心と英知と勇気を、日本人はもっと知るべき人だと思った。『菜の花の沖』を読みながら、新撰組の『燃えよ剣』も読んでいたのであるが、20年後に執筆された前者は、後者を大きくしのぐ書き方で、司馬さんの筆質が高く飛躍していることがよくわかった。

2015.01.13

コメント(0)

-

又吉直樹の小説 『火花』 を読む

6日夕方のニュースで、月刊誌「文学界2月号」に、お笑い芸人ピースの又吉さんの小説が掲載されたと報じられていたので、昨日購入し読んでみた。この月刊誌を買うのは初めてで、普段は買ったことがない。小説はほとんど単行本や文庫本になってから読むからだ。又吉さんが数多の本を読んでいることから、以前から好感を持っていた。大の太宰治ファンである又吉さんのことだから、自叙伝的なものを書くのだろうと思っていたら、主人公の「僕」はやはり漫才師だった。詳細は書かないでおくが、面白さと切なさと・・・という感想にしておこう。小説としては上手だと思う。性格の良さもにじみ出ている。私はいくら沢山の本を読んでいても一行も書けない。又吉さんの才能は本物だ。今朝の新聞には、この『文学界2月号』が、8日(昨日)7000部の増刷を決めたという記事が載っていた。同誌の増刷は1933年の創刊以来初めてのことだという。読み終えたばかりだったので、この異例の対応の記事に驚いたが、又吉さんの小説を読んでみたいという方が、それだけ多いということだろう。早いうちに単行本として出回るのではないだろうか。そして何十万部という売上が予測される。何か賞なんぞを受賞することになったら、大騒ぎだろう。サッカーも大阪選抜だったというほど上手いわけで、あの風貌からはちょっと想像できない運動神経を持ち合わせている。色々な才能を持ち合わせているとは、羨ましい。あのボサボサの髪を切って、もう少し太ってスーツを着たら、イケメンになるような気がするが。どんな作家に成長して行くのか楽しみである。

2015.01.09

コメント(0)

-

1月1日

あけまして おめでとうございます 今年も よろしくお願い申し上げます

2015.01.01

コメント(0)

-

今年の重大ニュース

一昨日、夜眠れなかったので、今年の私の10大ニュースを手帳から拾い出してみました。そして昨夜、帰省中の息子たちに、各自の「今年の3大ニュース」発表をしようと提案してみました。それぞれ頑張ったことや、入院した出来事などを家族で発表するのは、皆ちょっと照れくさいことでしたが、けっこう盛り上がりました。離れて暮らしていると知らないことの方が多く、お互いそんな事をしてたのかと、意外な一面を見ることができ面白かったです。そして、ドイツにいて不在の娘について話題になっていた時、息子の携帯に送信されて来た写真が、わが家の重大ュースになりました。それは、娘に彼氏ができたという連絡と、映画俳優のようなモデルのような超イケメンの顔に、場が騒然となったのです。美人でもない娘と、めちゃめちゃカッコイイ外国の男性が並んで写っていました。 オォォーーー!! w(゚ロ゚;w(゚ロ゚)w;゚ロ゚)w オォォーーー!!5枚ほど送られて来た写真の中には、その方の両親と妹まで写っていて、びっくり。どうやら、その妹さんと仲良しになって、お家に行ったら、イケメンのお兄ちゃんがいて親しくなったようなのですが、もう「お城で結婚式を挙げる」なんてことまでメールに書いてあった。ドイツに旅立つ半年前には、「結婚なんかしない!」と言いきっていた娘が。日本の女は外国人に弱いと言われるが、娘もその魔術にハマったわけだ。そんなこんなで、昨夜は寝つけませんでした。年末に飛び込んできたニュースが、また私の心配事となりました。この恋の行方はどうなるのでしょう。今年も終わりつつあります。読んで下さった皆様ありがとうございました。よいお年をお迎え下さい。

2014.12.31

コメント(2)

-

便乗するのやめるわ

自分の誕生日よりも、この時期にテーブルをにぎやかにしてしまうのは、やっぱりおかしいね。世間に便乗してお金使ってしまったけど、冷静に考えると無駄使いかな。信者でもないのに、あの方に親しみも感じないのに、あの方の誕生日を祝ってるみたいで。来年からは、自分の誕生日をもっと大事に盛大に祝うことにするわ。クリスマスは質素に過ごすことにする。

2014.12.25

コメント(0)

-

これまで何冊読んだかなぁ・・・

朝、新聞のテレビ欄をマーカーで囲むのが日課である。マーカーを付けた番組を録画予約する。ほぼ夜の番組なので、だいたい翌日に見ることが多い。最近はドラマもバラエティも見ない。録画するものの中に二つ、本や作家の紹介番組がある。金曜夜10時、BS11の「宮崎美子のすずらん本屋堂」と、日曜夜6時、BS日テレの「久米書店」。BSなので視聴率がとても低そうだが、私の中では高い。「久米書店」とは、久米宏と壇蜜の二人による作家と本の紹介で、壇蜜の的確なコメントに好感が持てる。壇蜜はNHK「短歌」にゲスト出演した時も、とても上手な短歌を披露していた。この人は知的だ。女優としては演技が下手だけど。さて20日(土)の「久米書店」に、ライフネット生命の社長、出口治明さんが出演していた。65歳くらいの方かな。出口さんは『本の「使い方」』という新書を出しているが、無類の本好きで、これまでに約1万書を読んできたというお話だった。世に本好きは大勢いるので、そう驚くことではないが、仕事をしながら今でも月20冊の読破はやはり凄いと思う。これを見た後に、私はこの歳までいったい何冊読んできたのだろうと計算してみた。冊数を記録してるのは、2004年の6月から昨日までの約10年間だけ。正確には、2008年8月から2009年7月までの一年間の記録がすっぽり抜けていたので、9年7ケ月分になる。2095冊。月平均約18冊であった。すっぽり抜けてた2008年からの一年分を約100冊としてみる。この年の秋から翌年1月いっぱいは、漢字検定2級の勉強をしていたので、読書数は少ないはずなのだ。だから記録するのも忘れていたのだと思う。前後の年の半分100冊で計算してみる。10年前以前の記録はないし、仕事や子育て犬の世話などしていた頃は、それほど読んではいない。小さい頃は本を読む環境が整っていなかったので少ない。中学生まで30冊程度だろう。漫画は除く。それで、高校の頃から45歳までの約30年間を思い出し、月に平均2冊と計算してみた。2冊×12ケ月×30年=720冊。これに2095冊と100冊と30冊を足すと、2945冊。これまでの人生で約3千冊くらいか。あれほどの本が本屋にあるというのに、これだけである。数字を出してみて、意外に少ないことに気づいた。本は数ではなく質だろう。衝動買いが多いので、これからは質をよく吟味して買わねばと思う。面白い本に出会った時は、至福のひと時だ。

2014.12.22

コメント(0)

-

ペヤングやきそば事件

砂糖と塩を間違えて鍋に入れたことがある。風呂のスイッチを入れたつもりが、入ろうとして蓋を開けると、お湯が全く入っていなかったこともある。サザエさんのように、財布を忘れてスーパーに買い物に行ったことも何度かある。自分を「うっかり八兵衛」または「忘れん坊将軍」と名乗ってもいるが、この程度の失敗なら誰にでもあることだろう。さて、即席麺の「ペヤング」に虫が混入していたという問題で、全商品販売休止というニュースが流れていた。もう何年もこの即席麺を食べていないのだが、二十年前に、わが家でも「ペヤングやきそば事件」が起きた。ある日、私がお茶を飲もうとした時である。ポットのお湯を急須に注ぐと、なんだか変な匂いがする。急須から湯呑茶碗にお茶を注ぐと、また何か匂う。お湯がおかしい。ポットのふたを開けて中を覗いてみた。すると異物が入っているのが見えた。なんだこれは。未使用の湯呑茶碗に、ポットのお湯を移してみると、そこに青のりが浮き、お湯の色もわずかに油っぽいような気がする。あれ? 誰が何か入れたか? 二階にいる息子を呼んで聞いてみた。すると何ということだ。ペヤングソース焼きそばを作った時に、お湯を入れて麺を柔らかくした後に、そのお湯をキッチンに捨てずに、ポットに戻したと言う。ええっ! なんで? なんで入れるわけ?「だってお湯がもったいないと思って」「馬鹿も~~ん! あのお湯は捨てるものであって、また使えるわけがないじゃないか!」娘が隣で笑っている。うっかり八兵衛が息子を責めるのは忍びないが、母親なのでついつい大声になる。息子が中学一年の時の出来事であった。そして、息子はますます台所を避けて成長してしまった。

2014.12.12

コメント(0)

-

寒いドイツで娘は今・・・

寒いですね。 こちらは昨日みぞれが降ってました。娘から届いた昨日のメールに、デュッセルドルフの気温が載っていた。 「着氷性の霧雨」という表示が出ている。雪は降らないようなので、雨が凍るのかしら。しかも気温がマイナス1度で、最高気温が1度。体感温度はマイナス5度と表示されている。どんだけ寒いのか。デュッセルドルフの位置はドイツの西側にあり、オランダやベルギーに近く、平地なので温暖な気候かと思っていた。夏は涼しくて過ごしやすくていいね、と言っていたのに、9月には「寒い!酷寒!」とメールが来てたので、とんでもなく寒い所なんだなとわかった。一カ月前の11月7日のメールで、すでに体感気温1度と書いてあったのだから、相当の寒冷地だ。「ももひき履いてるよ~」と言ってた。若い娘が(笑)日の出の時間が8時19分とは、ずいぶん遅い太陽だ。朝起きても真っ暗なのだろう。6月にドイツに行ってから、あと一週間でちょうど半年になる。オランダのアンネ・フランクの隠れ家に行ったり、フランスのベルサイユ宮殿やモン・サン・ミッシェルなど、有名どころにも遊びに行って絵葉書を送ってきた。電車に乗れば、他国へも簡単に着いてしまうヨーロッパ。頭でわかっているけど、実際に行ってみるとホントに実感する近さなんだろうね。フランスでは、他のアジア人に間違えられたようで、ちょっとこっちに来なさいと言われたそうだ。パスポートを見せたら、「日本人でしたか。失礼しました」と釈放され、水戸黄門の印籠のように強いパスポートの威力をしみじみと感じたと言っていた。シャルケの試合も二度も見に行ったようで、先日の内田と岡崎の試合を見たスタジアムからも写真が届いた。ドイツ語も英語もできないので、みんなに助けられているんだろうなと、察するばかりである。そんな外国暮らしでも、日本人としての投票権あるわけで、「在外選挙人証」という投票用紙が娘のところにも届いたそうだ。デュッセルドルフには領事館もあるので、投票に行くのも便利らしい。今はネットでいくらでも日本の様子が調べられるから、地球はホントに狭くなったものだ。マスコミの嘘に騙されてきた日本国民も、ようやくネットの情報によって、その出鱈目な報道に気がついて、新聞を解約したり、偏った発言をする報道人が誰であるのかわかってきた。どの党に、どんな支援組織が後ろにあるのかもわかってきた。日の丸が嫌いな人や党を選んではいけない。ちゃんと見極めて、日本の国の為になる人を選ばないと。この頃の娘は、初めての事を体験してみるというのが好きなようだ。それを好奇心旺盛と言うのだろうが、昔はそんな感じの子ではなかった。外国での選挙も「何事も体験」と面白がってる様子が目に浮かぶ。

2014.12.04

コメント(0)

-

角田光代さんの本と読みかけの本

映画宮沢りえ主演の『紙の月』はまだ見ていないが、NHKのドラマになった原田知世主演の『紙の月』は見た。今日、角田光代さんのお話を聴いてきた。角田さんにお会いするのはこれで4度目かな。『紙の月』にサインをいただいた。金色の印鑑も押してくれた。前回まではなかった。ドラマの方が小説に近いらしい。映画は角田さんも驚いたという。映画よりも、やはり原作が気になるので読んでみることにする。角田さんは来年2月までの連載を終えたら、自分の小説は書かないで、3年間『源氏物語』に取りかかるそうだ。これは、河出書房新社で日本文学全集全30巻というのを刊行予定で、その一人として選ばれている。昨日たまたま本屋でこのチラシを見つけた。まず第1巻が先日発売された。池澤夏樹の訳『古事記』である。チラシを見ると、2巻以降は来年1月から売り出される予定で、角田さんの『源氏物語』は、4巻~6巻となっている。これだけ見ると2巻目が1月発売だから、4巻目の『源氏物語』は3月発売になると思ってしまう。しかし、今日の角田さんの話によると、2月までの仕事が終わったら取りかかるので、まだ何も考えてないということだった。これから3年間で源氏を訳そうとするのだから、4~6巻目という河出書房の設定はおかしいのではないか。それとも、順番にではなくバラバラに売り出して、最後に全巻揃うという方法なのだろうか。このチラシは全巻予約の申込用紙であり、お金を先取りしようという魂胆だ。果たして、全巻予約する人はどれくらいいるのだろう。1冊の値段が高いし、半分は古典もので、訳者の顔ぶれを見ると果たして売れるのかどうか。角田さんの『源氏物語』だけは読んでみたいが・・・買うかどうかは、その時の懐具合しだいである。さて、現在読みかけの本は、司馬遼太郎の『菜の花の沖 3』、岡本太郎の『今日の芸術』、『須賀敦子全集第1巻』の3冊。『菜の花の沖』は高田屋嘉兵衛の物語で、6巻まであるので、あと3冊買わなければならない。岡本太郎のこの本は1954年に発売されて、当時大ベストセラーになったものだという。60年も前に書かれたものなのに、古さを感じさせない。現代にも十分通用するからこそ読まれ続けているのだろう。須賀敦子という作家を先月知ったばかり。イタリアの生活体験を書いたものでエッセーである。これも1985年から1996年にかけて発表されたものを、文庫化して収録したもの。最近、古いものばかり読んでいる。多くの人が良かったと評価しているものは、確かに読んで損はない。安易に新刊に飛びつかず、吟味されたものを読むようになったら、ちまたで売れてる本が気にならなくなった。

2014.11.23

コメント(0)

-

今日の紅葉

運動公園では、もうこんなに紅葉していました。

2014.10.25

コメント(2)

-

シャルケのチケット

午前二時のメール「ヨーロッパはサッカーが人気なのでチケットを取るのも一苦労です。うっちーのいるシャルケ04のチケットをgetしました! 11月22日に行ってきます」ワールドカップの優勝時に、偶然ドイツに身を置いた娘は、今度は地元シャルケの試合を見に行くようだ。「チケットは18ユーロかな? うっちーのユニフォームは80ユーロらしいよ。5人で行く予定です」昨日の東京為替相場によると、1ユーロが136.92円になっている。ということは、日本円で2464.56円くらいになる。私はサッカーの試合というものを、じっくり腰を据えて見ないタイプだ。長谷部はイイ男だとか、うっちーが可愛いという程度である。まあ、ワールドカップなど日本が勝てば人並みに嬉しいが、気合いを入れて応援するとかはしない。試合も、パソコンをしながら見るという、ながら族で真剣さがない。これはスポーツ全般に言える。熱くなれないタイプ。冷え性だからかしら。 ☆午前中、お天気がよかったので、リビングから見える丘の上まで、歩いて紅葉を見に行った。丘の上で紅葉を撮ってるオジサンに、「ちょっとそこを歩いてくれない?」と言われた。色づいてる木の近くを歩いてくれと、モデルになってくれと言っているのだ。「顔は撮らないから後ろ姿だけ」と。いいですよと、歩いてあげたら、バシャバシャとシャッター音が聞こえた。誰かの写真の中に自分が納まってるって、考えてみれば不思議だ。私のカメラの中にも、知らない人がいっぱい入っているわけで。オジサンからしてみれば、私は10歳は若いと思うので、充分顔のモデルにもなりえたと思うが、残念。(笑)

2014.10.24

コメント(0)

-

下仁田・・・・・いいまつがい

昨日、「小渕優子は下ネタネギを60万円分も買ってたんだね」と、大臣辞任問題のニュースで聞いたことをツレに言ったら、爆笑された。「そんなネギないだろう」と言われたので、「ほら、群馬のネギだよ、下ネタネギ」と、また言ったら、「そんなのないって」と笑われ、しばらく自分の間違いに気付かなかった。(爆)それから1時間後、下仁田ネギの話から今度は、「下仁田厚っていうプロレスラーいたよね」と言ったら、また「そんなプロレスラーいない」と言われ、「いたじゃん、ほら学生服着てたプロレスラー」と言った後に、思い出した。それは、大仁田厚だった。大笑いされた一日だった。ああ・・・・・私、本格的にボケてきたようだ。(笑)一昨日、近くの大学に「狂言の講座」を聴きに行った。能楽師狂言方大藏流の大藏基誠さんと大藏教義さんの、若いお二人によるものだ。狂言なんて見たことなかったので、解説を聞いて本物を見て、面白いなぁ、来てよかったなぁと思いながら出てきた。夜8時。外に出ると、正面に夜景が見える。ちょっと高台にある大学で、あたりは真っ暗なので、とてもきれいに見える。玄関から真っすぐ、そのまま夜景に見とれて歩いて行くと、下に水が落ちる噴水の池のような場所になるので、左右どちらかに進んで階段を下らねばならない。暗闇の中、私は水音が聞こえたので、方向転換し右の階段の方へ進んだ。すると、「ああ~!!」と言う声と共に、バシャンと水に落ちた音がした。振り向いて見ると、オジサンが水から這い上がるところだった。(笑)私の後ろを歩いて来たオジサンが、夜景に見とれそのまま真っすぐドボンと入ってしまったのだ。笑いをこらえて階段を下りて来た。さぞ冷たかっただろう。まるで漫画のようだった。(笑) 落ちてくる水の上の場所が現場

2014.10.20

コメント(2)

-

♪本日♪ ♪小田日和♪

昨日、小田さんのコンサートに行ってきました。2年ぶりです。66歳という年齢を意識させない動きと演奏と歌唱力。3時間たっぷり歌ってくれたので、大満足して帰ってきました。昔、オフコースの時代は、1時間半しかコンサートしていなかったのだとか。さだまさしの3時間コンサートに慣れている私は、他の人のコンサートに行くと、「短い!」と少々不満に思っていたのですが、今回の小田さん頑張ってくれました。さださんのようにトークが長くて3時間というのとは違って、歌い続けて3時間ですからね。それに花道が長いし、そこをあっちに行ったりこっちに来たりと、ファンサービスをしながら。ホントにお疲れさまでした。手を叩きながら一緒に歌ってると、心が開放される感じになります。カラオケ嫌いの私でも、ここで一緒に歌って身体ごとリラックスできたみたい。私日和でもありました。

2014.09.06

コメント(2)

-

4・5・6・7月の読書

ずっとブログを書かなかった日々に読んでいた読書記録です。4月以降の分だけ載せてみました。日付は読了日です。この通りジャンルはめちゃくちゃで、雑食というか手当たり次第というか。 4・1 『鉄の城 本願寺 顕如』 松村茂平 4・2 『質素なドイツ人のゆとりある生活』 大槻彰子 4・3 『ぼうず丸もうけのカラクリ』 ショーエン・K 4・3 『ドイツ 世界の歴史と文化』 池内紀 4・10『きょうの猫村さん 5』(漫画) ほしよりこ 4・16『読書は1冊のノートにまとめなさい』 奥野宣之 4・18『聞く力』 阿川佐和子 4・18『日本国境の新真実』 山田吉彦 4・19『きょうの猫村さん 6』(漫画) ほしよりこ 4・20『手鎖心中』 井上ひさし 4・22『リッツ・カールトンと日本人の流儀』 高野登 4・24『100分de名著 万葉集』 佐佐木幸綱 4・27『小袖日記』 柴田よしき 4・28『神様にほめられる生き方』 岡本彰夫 4・29『文は一行から書かなくていい』 藤原智美 4・30『名作書き写し文章術』 高橋フミアキ 5・2 『きょうの猫村さん 7』(漫画) ほしよりこ 5・3 『生者と死者 名探偵ヨガ ガンジーの透視術』 泡坂妻夫 5・9 『山形藩』 横田昭男 5・14『CIA秘録 その誕生から今日まで』 ティム・ワイナー 5・15『昔も今もすごいぞ日本人! 第二巻』 小名木善行 5・16『住んでみたドイツ 8勝2敗日本の勝ち』 川口マーン恵美 5・20『徳川四百年の内緒話』 徳川宗英 5・23『東大入試で遊ぶ教養 日本史編』 佐々木哲 5・27『東北不屈の歴史をひもとく』 岡本公樹 5・28『おばさんの茂吉論』 宮原望子 5・30『茂吉の山河 ふるさとの風景』 石寒太 5・31『100分de名著 旧約聖書』 加藤隆 6・4 『百代の過客』 ドナルド・キーン 6・5 『壮年茂吉 「つゆじも」~「ともしび」時代』 北杜夫 6・15『びっくり先進国ドイツ』 熊谷徹 6・16『日本の桜、歴史の桜』 小川和佑 6・17『人に話したくなる百人一首』 あんの秀子 6・18『小倉山荘色紙和歌 百人一首の謎解き』 いしだよしこ 6・19『短歌があるじゃないか。』 穂村弘・東直子・沢田康彦 6・19『中世出羽の宗教と民衆』 伊藤清郎・誉田慶信 6・20『霊山と信仰の世界』 伊藤清郎 6・22『西行の旅路』 岡田喜秋 6・23『出羽の西行』 後藤利雄 6・23『みちのく西行』 後藤利雄 6・24『西行 その「聖」と「俗」』 火坂雅志 6・25『丸谷才一 全集 第七巻』 丸谷才一 6・27『今甦る茂吉の心とふるさと山形』 茂吉没後50周年事業実行委員会 6・28『昔も今もすごいぞ日本人!』 小名木善行 6・29『青年茂吉 「赤光」「あらたま」時代』 北杜夫 6・30『落書きに歴史をよむ』 三上喜孝 7・1 『鴎外と茂吉』 加賀乙彦 7・3 『近衛文麿「黙」して死す』 鳥井民 7・6 『回想の父茂吉母輝子』 斎藤茂太 7・7 『源頼朝と鎌倉幕府』 上杉和彦 7・12『村上海賊の娘 上』 和田竜 7・15『村上海賊の娘 下』 和田竜 7・16『東京今昔江戸散歩』 山本博文 7・19『斎藤茂吉随筆集』 阿川弘之・北杜夫編 7・20『光る源氏の物語 下』 大野晋・丸谷才一 7・20『唐物の文化史』 河添房江 7・21『日本人はなぜ成熟できないのか』 曽野綾子・クライン孝子 7・22『本はこうして選ぶ買う』 谷沢永一 7・24『謎の旅人 曾良』 村松友次 7・24『古池に蛙は飛び込んだか』 長谷川櫂 7・25『日本一の女』 斉木香津 7・27『おくのほそ道』 武田友宏 7・29『金閣寺』 三島由紀夫 圧倒的に小説が少ないです。しかも、『手鎖心中』も『金閣寺』も随分むかしに発行されたものです。未読のまま何年も放置していたのを、やっと読んだというわけで。最近はこの通り、茂吉に関するものを多く読んでいます。茂吉についてあまりにも知らなかったので、理解するために漁ってみました。西行については、昔この近くまで来ていたようなので、どんな行動をしていたのかと知りたかったから。『おくのほそ道』も、いままで部分的にしか読んでいなかったので、全編読み通してみました。百人一首も謎だけど、おくのほそ道も曾良の日記と重ねると謎が多いですね。現在読みかけのものは・・・ 『橋ものがたり』 藤沢周平 『日米衝突の萌芽 1898~1918』 渡辺惣樹 『百人一首で読み解く平安時代』 吉海直人『日米衝突の萌芽 1898~1918』は、前作『日米衝突の根源 1858~1908』の続きで、アメリカがどのようにして日本を追い詰めて戦争へ追い込んで行ったのか、という経緯を書いたものです。日露戦争以降に起こる多くの事件が、このようにして仕組まれて行った、ということがよくわかる内容です。今、近隣諸国と不安定になってきている日本の状況を考えるとき、他国の恐ろしい思考と、日本人の考えの甘さがわかります。これは是非みなさんにも読んでほしい本です。1冊3500円+税と、ちょっと高いのですが、とても読み応えがあります。

2014.07.30

コメント(2)

-

ドイツで優勝を喜ぶ

娘がドイツへ行って一カ月が過ぎた。さきほど届いたメールに添付されていた写真は、ドイツの国旗を顔にペイントして、沢山の友達とサッカーを応援している様子だった。日本にいた時も、本田が好きだったから、国立などに応援に行くほどサッカーが好きなので、本場ドイツに行ってテンションが上がっているようだ。ワールドカップ優勝を、一緒に喜こべる環境に身を置いていたという偶然。先週、誕生日だったのですが、その時の写真も送られてきて、日本人やドイツ人など15人くらい写っていた。ドイツ語も話せないのに、たった一カ月でこんなに沢山の人に祝ってもらったわけだ。多分、職場の人とその友人たちなのだろう。詳細はわからない。娘のこのフレンドリーさは、いったい誰に似たのかと、いつも不思議に思う。親としては、この慣れ慣れしさが軽率に見えてしまう時があるのですよ。私は人見知りし過ぎて、警戒心が強いのか、友だちを作るまでに時間がかかる性格だから、娘とのギャップをすごく感じる。一週間ほどメールの返事が来なかったから、どうしてるかな、ホームシックになっていないかな、と心配してたんだけど、こんな結果だ。(笑)もう余計な心配はしないことにする。娘は、どこでも生きていけるほどたくましいく育っているということだ。

2014.07.14

コメント(4)

-

娘が異国の地へ・・・

すっかりさぼってしまいました。特別なにか忙しかったわけでもなく、ブログを書くのがちょっと面倒になってきたという、ぐうたらな性格ゆえです。昨日、成田空港へ行ってきました。(正確には一昨日から。ホテル一泊で)娘がドイツへ行くことになり、見送りです。2年間の約束でむこうで働くことになりました。以前から「外国へ行きたい」とは言っていたのですが、外国語を勉強するわけでなく、お金を貯めるでなく、全く無計画な口先だけだったので、昨年は大喧嘩になり、一時絶縁状態になるという有様でした。もう27歳ですから、親が口出ししてどうなるものでもないのですが。いろいろ母娘バトルがあったりして気まずい雰囲気だったのですが、意外なところからチャンスが転がり込んできました。まあ無理だろうと、ダメもとで面接を受けたら採用が決まってしまったのです。勿論ドイツ語なんてまったく話せるわけがありません。娘の度胸だけを買ってくれたのでしょうか。場所は、オランダやベルギーの国境に近いデュッセルドルフです。ここは日本人が7000人くらい住んでいるという、西欧の中でも日本人の多い町だそうです。主要都市でもないのに、日本からの直行便があるほどですから。ゆえに、日本食にはそれほど困らないとのこと。ライン川のほとり、ドイツの中でも過ごしやすい町のようです。隣のケルンには有名なケルン大聖堂があり、その隣のボンはベートーベンの生誕地。首都ベルリンへ行くのも、パリへ行くのも同じくらいの時間だとか。ドイツと言えば日本のサッカー選手が何人も活躍していますが、娘にとってはそれも嬉しいことで、デュッセルドルフに日本食を食べに、選手たちが集まってくるのだとか。和食大好きな娘が、そんなこんなで期待と不安いっぱいで旅立って行きました。空の彼方に消えて行く飛行機を見送った後に、涙がポロポロこぼれました。7時間の時間差があり、さきほどメールが届き、朝の散歩をしてきたと何枚か写真が添付してありました。

2014.06.11

コメント(2)

-

映画 『サクラサク』 を見る

見るか見るまいか迷っていたが、昨日は千円だったので映画館まで足を運んだ。『サクラサク』は、さだまさしの本『解夏』の巻末に所収されている作品で、10年以上前に読んだので、まったく覚えていなかった。覚えていなかったのが幸いして、純粋に見ることができたと思う。あらすじは・・・・・ 大手企業に勤める大崎俊介は、家庭では多くの問題を抱えるサラリーマン。 妻との関係は冷え切り、2人の子供たちともうまくいっていない。 そんなとき、父の俊太郎が認知症を患ってしまう。 それを機に、俊介は家庭を見直すことになり、家族で父の思い出の場所を訪ねることになる。実力派の緒形直人、藤竜也、南果歩の演技は申し分なし。子供役の二人はまだ未熟さがあった。私くらいの年齢は、80歳以上の親を持つ世代なので、親の介護の問題はとても身近であるため、色々考えさせられる映画だった。客席からはすすり泣きも聞こえたし、身につまされる問題の作品である。帰宅後に原作を読み直してみると、やはり小説の方が表現力では勝っていると思った。全体的にはいい映画だったと思うが、小説の方もお勧めしたい。そうそう、先日行ったサントリーホールでのさだまさしコンサートに、渡辺謙さんと南果歩さん夫婦がいらしてた。私の隣に座っていた方が、始まる前に「トイレから出て来たら渡辺謙さんに会っちゃった。でも全然オーラがなかった」と教えてくれた。(笑)コンサート途中で、さださんから「ご夫婦がいらしてます」という紹介だけあった。終わった時に、二人が出て行く後ろ姿をちょっとだけ見た。

2014.04.16

コメント(0)

-

春の息吹を満喫・花見山

福島の花見山へ行き、花に酔いしれてきました。 「花見山公園」は個人所有の山で、花木生産農家の優しい心遣いで、昭和34年から無料開放している場所です。2007年、2009年、2010年と行き、ブログでも紹介してきましたが、原発事故の後は、ちょっと遠のいていました。震災の年は一年間休業して開放しなかったそうで、私もずっと気になっていました。そして今年で4度目。渋滞を避けるため早起きし8時半に到着。すでに沢山の人が・・・・・。「桃源郷」なんです、ここは。花桃、レンギョウ、ボケ、八重桜、彼岸桜、染井吉野、東海桜、ウコンザクラ、白木蓮・・・・・etc花々の競演に心を奪われます。ため息が出るほどの美しさに、自分の心も美しくなったような錯覚に陥ります。(笑)決して美しい心にはなっていないのですが。花見山の後は、いつも宮城県の大河原の一目千本桜を見て帰って来ます。川の両岸に沢山の染井吉野が植えてあり、晴れた日は蔵王の白い雪と桜で美しい光景になり、宮城県では一番の花見所となっています。春霞で蔵王が見えない時が多いのですが、昨日は山頂まで晴れ渡ったいいお天気でした。しかし、花見山の鮮やかな彩りを見た後なので、白っぽい染井吉野だけを見ると、残念ながら心は動かされません。やっぱり福島の花桃のピンクは美しい!

2014.04.14

コメント(2)

-

「さだまさし シンフォニックコンサート 2014」

7日、さだまさしのコンサートへ行ってきました。今回は奮発してサントリーホールまで足を運びました。田舎のホールとは雲泥の差。(笑)今年のツアーは各所で管弦楽団とのコラボ。シンフォニックコンサート。新日本フィルハーモニー交響楽団の演奏で始まりました。SS席なのに2階。一番前の席なので、とても見易いといえば見易かったのですが・・・・・遠い。オーケストラで聴く曲は確かに素晴らしかったです。「飛梅」や「修二会」のアレンジは圧巻でした。12,600円のチケット。送料込みで13,200円もの大金を払い、新幹線とホテル諸々で合計5万円もかけて聴きに行ったわけです。でもね、さださんはこう言ったんですよ。客席に向かって、「あんたたちどうでもいい。俺こっち向いて話すから」と、新日本フィルの人たちに媚びるように、後ろ向いて。いつものファンよりも、何十年かぶりの新日本フィルの方々と話したかったのでしょうね。でも、冗談にしても不愉快でした。私だけかな・・・こんな風に感じたのは。そのせいか、余韻も残らずホールを後にしたのでした。あのホールで聴いて余韻が残らないなんて・・・・・不愉快スイッチが入ってしまったせい。昔はマスコミからバッシングされた時期もあって、陰ながら応援してきたつもりだったのに。「あなたの借金は、ファンが払ったCD代とチケット代で返済できたのですよ」 なぁ~んてね。この頃はNHKでも自分の冠番組を持ち、業界でも大きな顔が出来るようになったのでしょうね。昔はもっとファンに感謝の気持ちを言ってくれたのに。NHKの「生さだ」も、この頃は面白くないので見たり見なかったりです。さだまさしに、飽きてきたのかもしれない。

2014.04.11

コメント(0)

-

今年の花見は千鳥が淵

5日(土)に上京しました。1時に東京駅到着だったので、息子たちと皇居の坂下門から乾門までのコースと千鳥が淵の花見をする約束をしていました。駅に着いて、まずコインロッカーを探したのですが、どこも使用中で空きがありません。なにやら構内アナウンスが・・・・・人混みでごった返す騒音の中、ようやくロッカーを見つけ荷物を入れてアナウンスに耳を傾けると、「・・・これから皇居に行っても入れません・・・・」うわ~!! まだ1時過ぎだというのにそんな状態なのか。すぐに諦めがつきました。ということで、ニュースにもなりましたが、皇居の花見はできませんでした。息子夫婦がまだお昼食べてないと言い出したので、JPタワーに行ってみました。ここは東京駅隣の東京中央郵便局。郵便局が大変身しちゃった場所です。1時の約束だったはずなのに、娘はまだ来ないし・・・・・。嫁は葬式のため仙台に帰るというし・・・・・。遅れて来た娘と合流し三人で千鳥が淵に向かいました。8年前にも行ったことがあるのですが、まだ3分咲きで「桜を見た」という実感が湧かず、戦没者墓地をお参りをして九段下駅へ戻った思い出があります。今回は田安門から半蔵門へ、三宅坂を下って桜田門まで歩くことができました。お濠に浮かぶたくさんのボートと、両側に満開の桜、そして真ん中に東京タワーが見えるスポットは、とても綺麗でした。半蔵門からのお濠と警視庁が見える辺りの景色もいいですね。散歩コースとしてとってもいい所。桜の名所は数々ありますが、ここは好きです。息子が日本橋で夕食をというので、全く予定になかった「COREDO室町、2、3」にも行ってしまいました。食事をしたのは路地を入ったイタリアンのお店でしたが。

2014.04.10

コメント(0)

-

『きょうの猫村さん』 を読む

先日13日は、何十回目かの誕生日だった。娘が急きょ帰宅して、東京からケーキを買ってきてくれた。息子からは、漫画『きょうの猫村さん』が6冊届いた。漫画をほとんど読まないので、これは知らなかった。開けてみると、なんて雑な絵!なんて雑な字!で、1200円もする!ちょっとガッカリしながらも、せっかく贈ってくれたのだからと読み始めると、心を鷲づかみにされる。主人公の「猫村さん」はわけあって、ネコのくせに家政婦として働き出す。犬神家に奉公するが、家庭事情が気になって、つい首を突っ込み過ぎるというネコ。「猫村さん」のなんといじらしいこと。 ああ・・・猫村さん可愛い!とてもネコとは思えない言動に、ホロッとしたり、ニヤッとしたり。家事万能のネコ。しかも一生懸命なのである。その一生懸命さに涙がこぼれそうになる。雑な絵にもだんだん愛着を感じてきて、うちにも「猫村さん」がいてくれたらな、なんて思ってしまう。ずいぶん前に発行されていたのね。知らなかった。7巻目が、ちょうど私の誕生日13日に売り出されたようなので、それを買わなきゃと思っているところ。ほっぺたがほころんでくる漫画だ。

2014.03.17

コメント(2)

-

植松三十里の歴史小説を読む

今年になって植松三十里さんの本を5冊読んだ。先月『おばさん四十八歳、小説家になりました』を読み、植松さんという歴史小説家を初めて知ったことがきっかけだった。すでに何十冊も出版している方で、この題名から私が想像するようなタダのおばさんではなかった。大学の史学科を卒業後、出版社に勤務、大学教授の旦那様の仕事でアメリカに住み、その間も子育てしながら、こまごまと何かを書き続けていて、結果、小説家になった方で、「書く」という特技を上手に開花させている。男性ならあえて「おじさん小説家になりました」などと言わないので、植松さんの題名にはちょっと違和感を感じた。しかし、この題名だから私がつい読んでしまったというわけだから、それが編集担当者と作者の狙いであったのだ。狙われて罠にハマった結果、読破。図書館から借りた2冊、『彫残二人』、『辛夷開花』Amazonに注文した2冊、『調印の階段』、『咸臨丸、サンフランシスコにて』植松さんが歴史に興味を持ったのは静岡県に住んでいた小学校4年生のときだという。郷土史を学んで、明治維新で幕臣たちが静岡に移封されたのを知り、近所に徳川慶喜の屋敷跡の石碑もあったそうだ。小説を書く際は、「歴史の中に埋もれている人、歴史的評価が低い人の代弁をしたい」と、あまり知られることがなかった人々を掘り起こしている。 ★『彫残二人』(中山義秀文学賞受賞)は、林子平の物語である。林子平は、外人から世界の情勢と外国勢の国力を知り『三国通覧図説』『海国兵談』を著作し、海防の重要性を訴えた人だ。外国の脅威から海防の必要性を説いた『海国兵談』は、出版に協力してくれる版元を見つけることができず、自ら版木を彫り、自費出版で刊行したが、両著はともに発禁処分が下され、版木も没収の処分を受け、仙台への禁固刑となり56歳で亡くなる。罪人であったため、墓も建てられなかった悲しい人生だった。『海国兵談』を刊行したのが1791年で、禁固されて亡くなったのが1973年。 その後、ロシアの往来が頻発し、1807年には北方の択捉島が襲撃され、更に50年後の1853年に、ペリーが浦賀に来航していることを考えれば、徳川幕府のお粗末さに改めて不快感を感じずにはいられなかった。平和ボケしてる現在の日本人。国防は今でも重要な課題である。 ★『辛夷開花』は、明治初期の外交官であり、のちに初代文部大臣になった森有礼氏の妻、「お常」こと広瀬常の半生である。幕末、旗本の娘に生まれた常は、その才能と容姿から開拓使女学校へ進み、縁あって旧薩摩藩士の森家に嫁ぎ、外交官となった夫を支え、北京、ロンドンなどの生活を送る。不平等条約の是正の使命のもと、当時の時代と新政府の動きが綴られている。そして二人の子をなし、帰国し鹿鳴館時代を迎える常の、意外な結末を描いている。外交官夫人という華やかな立場で、日本という国のために陰ながら役割を果たしたが、幸せな人生ではなかった心のヒダを書けるのは、女性作家だからこそと思いながら読み終えた。 ★『調印の階段』は、昭和の外交官・重光葵(しげみつまもる)が、上海で朝鮮人テロによって片足を失いながらも、ロシア、イギリスに駐在し、戦争回避に全力を尽くすも力及ばず。結局、戦争に負けた日本は屈辱の降伏文書に調印することになり、その不名誉な調印の全権を買って出たのが重光葵であった。そんな彼に光を当てた長編小説。戦争を拡大し責任も取らない近衛文麿など、無責任な政府の様子が重光の外交官としての仕事から見えてくる。この本もまた、別の角度から戦争を知ることができた。本の内容と関係はないが、本を読んでる最中、都知事に立候補していたのが近衛文麿の孫の細川氏であった。日本の戦争犯罪人は、ソ連コミンテルンに翻弄された近衛文麿と尾崎秀美らそのブレーン達である。日本の総理が国政の場で、大東亜戦争を「侵略戦争」であり「間違った戦争である」と断じたのは細川氏だったが、間違った戦争を拡大したのは、あなたの祖父の近衛文麿ではないのか。ソ連コミンテルンと中国共産党、そして日本の共産主義者が仕組んだ共産革命の為の愚かな戦争であり、スターリンの策謀にまんまと嵌ってしまった戦争だったのではないか。現在では、アメリカの中枢部にも300人ものソ連共産党員が存在していたことがはっきりしている。数日前に知ったのだが、朝鮮戦争に日本共産党員が参戦していたことを知り驚いた。朝鮮戦争当時、クレムリンから当時のお金で55万ドル、いまの相場でいえば324億円もの大金を、戦費として与えられた日本共産党は武器を取り揃え、日本共産党軍を勝手に朝鮮半島に派遣していたそうだ。つまり日本共産党員らは、少しも戦争を反省していなかったということではないか。 ★『咸臨丸、サンフランシスコにて』(歴史文学賞受賞)は、咸臨丸の乗船総数105名のうち、勝海舟や福沢諭吉ではなく、病気のためにサンフランシスコで亡くなった方と、船を陰で支えていた置き去りにされてしまった水夫たちの物語である。異国の地で命を落とすことが、どんなに心細かったことか。言葉も通じず、いつ帰れるのかもわからず、どんな気持ちで祖国を思っていたのか。文庫化するにあたって『咸臨丸のかたりべ』という別の作品も併載されている。私はこちらの作品の史実の部分を興味深く読んだ。2年前、東京の西ヶ原という駅で降りて、古河邸という洋館を見に行ったことがある。バラ園の西洋の庭と日本庭園の両方があり、最近人気のスポットとなっている。私が行ったのはちょうど桜の時期だったので、バラは咲いていなかったが。この本を読み、ここが明治の元勲・陸奥宗光の屋敷で、次男が古河家の養子になった時、持参金代わりに与えたことによって、古河家のものとなったことを知った。その美しい古河邸の屋敷と庭の管理の仕事についたのが、洋行帰りの文倉平次郎という人物で、のちに正式に古河鉱業の一社員となり、退職後に『幕末軍艦咸臨丸』という本を書いていた。その平次郎を描いたのが『咸臨丸のかたりべ』である。学者でも文筆家でもない文倉平次郎を、司馬遼太郎もエッセイの中で絶賛していたそうだ。世に知られることのない人たちの情熱によって、私たちは今、昔の出来事を知ることができている。感謝である。 ★歴史が苦手な私は、教科書通りの説明を読んでも、つながりがわからない時がたびたびある。そんな時は小説で流れをつかむことで、わかりやすくストンと頭に入ってくる。植松さんは、ヒーローの立場からではなく、その側面や裏側にいる立場の人の気持ちを汲んで小説に仕立て上げていて、とても読みやすい文章である。そして、書店で買った『北の五稜星』と、図書館から借りた『群青 日本海軍の礎を築いた男』(新田次郎文学賞受賞)の2冊が、読まれることを待っている。

2014.02.17

コメント(0)

-

三浦しをんさんのお話を聴く

今年も三浦しをんさんにお会いすることができました。一昨年10月以来、2度目です。話を聞いてると、その頭の良さ、回転の速さ、引き出しの多さを実感します。作家というのはプロットを練って物語を書くものだと思っていたのですが、「プロットはたてない。頭で書きながら考えていく」と言うではありませんか。表とか系図とか作って、きちんと構成して書いているのかと思っていました。書きながら、モヤモヤ考えていると浮かんでくるのだとか。あの『舟を編む』や『風が吹いている』も、頭の中で組み立ててながら書いていると知ったら、改めて凄い人だなと思いました。1日のうち、小説とエッセイを書くのは難しいとのこと。エッセイの日はエッセイだけと決めているそうです。あのバツグンに面白いエッセイを書く時も、「ここ(眉間)にシワを寄せながら真剣に書いてますよ」と、本気で言ってました。本気で書いてるからこそ面白いのでしょうね。雑誌などに掲載されるインタビュー記事については、自分が話したことがきちんと載っているか、徹底的に確認するそうです。中には編集者の意向が強く反映され、ねじ曲げられて書かれてしまうこともあり、そういうものは絶対許さないので、校正するそうです。時には編集者の文章があまりに下手過ぎて、書き直してやる時もあると語っていました。そういう面ではかなり神経質そうに思えるのですが、なんと、お風呂が嫌いで週に1回くらいしか入らないみたいです。それはちょっとねぇ(笑)また、独特の波線のような形のサインをもらってきました。しかも金色で。後ろに座っていた方が、「こないだ、しをんさんのお父さんの講演聴いてきたわ」と話してまして、どうやら会話の内容から、東京からわざわざ来た方だと察したのですが、確か、お父さんは大学教授だったはずだけど授業だけでなく講演もやっているのか、と思い帰宅しました。今日ネットで調べたら、オォォーーー!! w(゚ロ゚;w(゚ロ゚)w;゚ロ゚)w オォォーーー!! 三浦佑之さんではありませんか。昨年9月、NHKEテレ『100分de名著 古事記』という番組で、4週連続お顔を拝見していました。『口語訳 古事記』という本も立ち読みして、お名前は存じ上げておりましたが、まさかお父様だとは知らなかったです。そういえば、目の細い所など似ています。しをんちゃんは、そういう教育者のもとで育てられていたのですから、頭の良さもなるほどでした。今年は映画『WOOD JOB! 神去なあなあ日常』が公開されるようです。 (監督矢口史靖、主演・染谷将太、長澤まさみ、伊藤英明)お父様の実家が三重県の山の中なので、しをんちゃんが林業に興味を持った経緯がわかった気がします。

2014.01.27

コメント(2)

-

冲方丁の『はなとゆめ』を読む

題名だけでは、いったい何の話か想像もつかないが、清少納言を小説化したものである。『枕草子』という随筆を基に、一条天皇の妃・定子に仕えた女房・清少納言の語りで自伝に仕上げている。これは大変面白かった。漫画『あさきゆめみし』を読んで『源氏物語』のストーリーを理解する多くの高校生は、今度はこの『はなとゆめ』を読んで『枕草子』を理解するのに最適ではないだろうか。きっと国語の先生は、これを薦めるようになると思う。だからロングセラーになって行くような気がする。『枕草子』といえば「春はあけぼの・・・・・」と教科書で習ったきりで、私もこの歳になっても全部を読んだことがない。沢山の現代語訳版が出ているけれど、古文に対する苦手意識があるからだ。よって『はなとゆめ』を買った後に、予備知識として清川妙さんとおのでらえいこさんのイラストによる『うつくしきもの枕草子』を買い、カルチャーセンターで学ぶように紙上の授業を受けた。清川妙さんは大学やカルチャーセンターで多くの講義をしている。絵と文はとても美しく、雅な世界に魅了されると、心までがおだやかになって行く本だった。この予備学習のおかげで、『はなとゆめ』の内容がすんなりと頭の中に入ってきた。清少納言と中宮定子との温かな心のつながりや、周りの女房たちとの暮らしが明るく楽しく描かれているのは、『枕草子』そのものかもしれない。まだ藤原道長が登場して来ない、兄・藤原道隆の全盛期に中宮定子に出会ったことは、清少納言の人生にとって一番幸せな時期だったのだろう。まるで女子高生のように箸が転がっても面白いという時期のような、宮廷生活。実際の『枕草子』には「下種」だの「ブス」だのと好き放題に書いてる清少納言だが、この小説にはそんな姿は出てこない。『枕草子』が「をかし」の文学であるように、清少納言は苦悩や悲しみを『枕草子』には一切書かなかった。あくまで天皇の妃に忠実な女房であり、貴族の男たちにもてる才女として書いている。恋愛もいっぱいしていて、藤原実方とも藤原行成ともおつきあいがあったとは知らなかった。で、結婚はまた別な人たちと3回もしている。離婚も恋愛もかなり自由な平安時代。大好きな定子様からいただいた「紙」に、楽しい日々を綴った草紙。しかし、面白く楽しいことばかりが続くわけがない。歴史はやがて道長の時代へと移りつつあり、陰謀により陥れられて行く様子が、冲方丁さんによって上手に書き込まれている。中宮定子との突然の別れが切ない。良い本だった。その後に、酒井順子さんの『枕草子 REMIX』と、林望さんの『リンボウ先生のうふふ枕草子』も読んで、理解を深めている。

2014.01.25

コメント(0)

-

権力と欲望の藤原道長を読む

半年前に買った倉本一宏の『藤原道長の権力と欲望』(文春新書)を読み終え、今、同じく先月出たばかりの倉本一宏の『藤原道長「御堂関白記」を読む』(講談社選書メチエ)を読んでいるところです。藤原道長といえば、娘三人を天皇に嫁がせ孫を天皇にして栄華の絶頂に達した権力者であり、「この世をば我が世とぞ思ふ望月の欠けたる事も無しと思へば」と詠んだ和歌が有名ですね。しかし、詠んだけれども自分では記録していません。この宴に参列していた藤原実資(さねすけ)が、それを聞いてちゃんと書きとめていました。今日まで伝わっているのは、実資の『小右記(しょうゆうき)』によってわかるのだという。凄いです、実資さん。藤原実資は円融・花山・一条と3人の天皇の蔵人頭で、博学と見識があり、朝廷儀式や政務に精通し有能で、右大臣まで上り、大臣歴26年と長く、日記は63年間も書き続け、詳細かつ精確な記録が残されているそうです。この本は、道長の『御堂関白記』と同時代に書かれた実資の『小右記』と、道長の側近藤原行成(ゆきなり)の『権記(ごんき)』の三種類の日記をもとに、著者の倉本さんが道長の生活と感情を立体的に書きあげています。ちょっと難しいかなと思ったけど、頑張って読んでみたら『藤原道長の権力と欲望』は本当に面白かったです。1005年(寛弘2年)、まだ紫式部も中宮に仕える前のこと、宮廷が火事になり、神鏡を奉置してある賢所も燃えてしまい、三種の神器の一つである八咫鏡も焼損してしまったことがあったそうです。この神鏡をどうするか会議の結果、焼け残った残骸のまま安置することになったことも記されています。その後、神鏡は新しく作り替えられたのかどうか・・・・・。1185年の壇ノ浦の戦いでは、鏡は船の上に残っていて、勾玉も箱に入ったまま海に浮いて無事で、沈んだのは剣だけでした。その鏡は新しものだったのでしょうか。現在はどうなっているのでしょうね。まあ、それはさておき、やがて望月もだんだん欠けて行くことになります。政略結婚、病気、物怪、放火・・・・・陰謀渦巻く時代、したたかでズルくて小心で泣き虫で、やっぱり道長はイヤな奴です。(笑)千年前の真実が、はっきりとわかる日本の日記文化の凄さにも感心してしまいました。『小右記』も読んでみたいです。世界的にみて、ヨーロッパにも中国朝鮮にも古い時代のまとまった日記はほとんど残っていないそうです。さて、昨年この『御堂関白記』がユネスコの「世界の記憶」遺産に登録されました。一般の人々に認知されていないので、関西では大きく取り上げられ連日取材を受けたものの、東京のマスコミではきわめて小さい扱いしか受けず、しかも一週間後に世界文化遺産に登録された「富士山」にすっかり話題を持って行かれてしまったとのこと。関西と関東のニュースって、そんなに違っていたんですね。ということは、日頃のニュースも全部そうなんでしょうか。倉本さんは、ユネスコに申請するまでかなりの苦労があったようですが、ほとんどの人が道長に興味ないですものね(笑)私も『源氏物語』を読むまでは、全然でした。「記憶遺産」といえば、『アンネの日記』を思い出しますもの。『御堂関白記』36巻の自筆本は、鎌倉時代初期に摂関家が近衛家と九条家と分立した際に分割され、近衛家の陽明文庫に14巻所蔵されているそうです。で、現在『御堂関白記』は陽明文庫の蔵の奥深くに厳重に保管されているかというと・・・・・いない。(笑)実は「記録第一函」という一個の箱の中に収められ、扉を入った机の上に置かれてあるのだとか。なぜなら・・・・・万が一の時は、これだけ手で持って運び出すためなんですって。驚くべきことに、陽明文庫の名和さんという方が、いつも救急用のトランシーバーを手許に置き、消防の緊急無線を聞いておられるのだとか。オォォーーー!! w(゚ロ゚;w(゚ロ゚)w;゚ロ゚)w オォォーーー!! こうしてお宝は守られているということなんですね。余談ですが、近衛家といえば、戦争時代の近衛文麿が藤原家の末裔で有名ですが、近衛文麿はスターリンが指導するコミンテルン共産主義者尾崎秀実に踊らされた操り人形でした。真の戦争犯罪人はスターリンです。操られた近衛文麿の孫が、都知事選に立候補して「殿、ご乱心!」と言われた細川護煕氏です。彼もまた、政策も何もなく操られて立候補しちゃったみたいですね。隠居したまま轆轤まわしてれば、過去を蒸し返されずに済んだのに、お馬鹿なお殿様だこと。

2014.01.18

コメント(0)

-

やっぱり直木賞は、まかてさんの『恋歌』

150回 直木賞の結果が出ましたね。予想通り、朝井まかてさんの『恋歌(れんか)』が決まりましたね。(*⌒―⌒*)♪ 先月18日のブログに書きましたが、天狗党の一人に嫁いだ中島歌子の半生。これを読んだ後、同じく候補になっていた万城目学さんの『とっぴんぱらりの風太郎』を読んでみましたが、長くて長くて・・・。読み終えた時はホッとしました。面白かったけど、ここまで長く書く必要があったのかな万城目さん。で、確信してました。『とっぴんぱらりの風太郎』の受賞はないな、と。なぜなら、長過ぎて選考委員が読みたくなくなるから。(笑)ちょうど1年前のブログに、日本ペンクラブ会長であり選考委員の浅田次郎さんから聞いた話を書きましたが、選考委員のもとに12月中旬に選考本が送られてきて、それを一カ月で読んで決めなければならないそうです。選考委員はそれぞれに連載などの仕事を抱えているため、忙しくて読むのが大変らしい。しかも正月であったことも忘れてるほどだとか。浅田さんはかつて、自信作である長編『蒼穹の昴』が候補になっていたのに受賞できなかったのに、その翌年、40ページと短い『鉄道員(ぽっぽや)』で直木賞を受賞しました。選考委員になってわかったそうです。『鉄道員』は短いから選考委員が全員読んだからだと。「最近の小説が長くなったのはパソコンのせいだ。日本語の文章は、いかに少ない文字で大きな世界を描くかというところにある」とおっしゃっていましたが、やはり作家の方は読者のことを考えて、適度な長さにして欲しいわ。もう一つの直木賞は姫野カオルコさんの『昭和の犬』と、芥川賞の小山田浩子さんの『穴』だそうですが、いまのところ読む予定はない。積読本が20冊以上も貯まってる状態なので、選考委員ほどじゃないが読むのが大変なんじゃ。(笑)つい買ってしまうものだから。(笑)先日読んで、また涙流したのが、百田尚樹さんの『影法師』。。・゜・(/Д`)・゜・。うぅぅぅぅぅ・・・・・。声には出しませんがでしたが、こみあげてくるものがありました。百田さんのお話は、いいですね。

2014.01.16

コメント(2)

-

平成26年

あけましておめでとうございます 良い一年になりますように・・・・・ 今年もよろしくお願いいたします(*^_^*)

2014.01.01

コメント(4)

-

朝井まかて 『恋歌(れんか)』 を読む

「本屋が選ぶ時代小説大賞」と何かで見て、図書館に予約した本でした。著者の「まかて」さん。珍しいお名前ですね。初めて知る名前です。面白くなかったらすぐに返却すればいいやという、かなり軽い気持ちで借りたのですが意外に面白いものでした。期待ゼロでしたのに、まず本の装丁が美しいので気に入りました。本屋で出会っていたら買っていたと思います。幕末、「桜田門外の変」で知られる水戸藩士天狗党の一人に嫁いぎ、投獄されながらも歌人となる中島歌子の壮絶な半生が描かれています。明治になると中島歌子は私塾を構え、上流・中流階級の子女を集めて和歌と書を教えるようになり、樋口一葉もこの方の門下生であったそうです。私は中島歌子については全く知りませんでした。幕末の動乱期については皆さんよくご存知でしょうが、会津の新島八重のように、幕末の女性がドラマ化されるまでほとんどの人が知らなかったように、中島歌子を知る人もほとんどいないのではないでしょうか。そういう人に注目し、女性の視点から幕末を書き上げたものです。水戸藩の壮絶さも知らなかった。結末も想像を超えていました。著者の筆力を感じました。さて、今年のブログはこれが最後になるでしょう。最近、書く気力を失っていましたが、読む気力は十分にあって今日まで208冊読みました。半分は図書館から借りたものですが、今年買った本は112冊です。未読も10冊以上あり、今年中になんとか消化したいのですが・・・。誰かの本で「読書偏差値を上げる」ということを読んで、今年の目標にしてみました。『源氏物語』や『古事記』を読んだことは、大きな心の変化となりました。去年は難しくて理解できなかった本が、再読すると今年はすんなり読めてしまったりしています。米・中・韓の近現代史を読むと、現在の色々な問題が見えてきます。小説は少ないですが、池井戸潤さんとかも何冊か読みました。数値化はできないけれど、自分の中で「読書偏差値」が確実に上がっていると感じています。読めば読むほど知識不足を思い知らされ、「こんなことも知らなかった」と度々自分にガッカリするのですが、それを繰り返しながら、もっと難しい本が読めるように頭を耕して行きたいです。今年もつたないブログを読んでいただきありがとうございました。

2013.12.18

コメント(4)

-

伊勢神宮 新宮参り

4日目(11月1日)。瀬戸内海を渡る船は夜中に三つの大橋の下を通過する。23時ごろ来島大橋を、1時ごろ瀬戸大橋を、4時40分ごろ明石海峡大橋を。明石海峡大橋だけを見るために起き出し、暗闇の中で見上げた。数年前、娘と姫路城へ行く時、舞子の浜で途中下車して明石海峡大橋を見たことがあった。エレベーターで上がって橋の中を歩いたことがある。恐怖の場所だった。今回はその橋の下を通ったわけである。6時、泉大津に到着。バスが走り出してすぐに、大きな美しい太陽が昇ってきた。綺麗な赤い太陽が葛城山方面から顔を出し、この日のお伊勢参りを祝ってくれるかのようだった。大阪でこんな綺麗な朝日を見ることになるとは思ってもみなかった。船ではほとんどの人が眠れなかったようで、バスの中で寝てる人が多く、その様子を見てバスガイドさんが、「九州のお客さんは元気ですよ。絶対寝ないの。それにみんな勉強してくるし。違うわねぇ」と。東北の客はガイドの話も聞かないで寝てるし、歴史の勉強もしてこないと言いたかったのか。ちょっと心に火が着いた。もっと歴史を勉強せねば。伊賀の国を通り、伊勢神宮下宮に着く。伊勢神宮は平成19年10月に初めて参拝している。あの時は個人旅行で2泊3日を伊勢・鳥羽で過ごした。まだパワースポットと騒がれる前だったと思う。土曜日だというのに人も少なかった。当時の私は、お伊勢参りや四国巡礼などは年寄りがするものだと思っていて無関心だった。ほとんど知らなかったある時、誰かのブログにこんなことが書いてあった。「前回の遷宮までお社が建っていた敷地、つまりを古殿地を見ないで帰る人が多い。この敷地が大事です。是非見て下さい」初めて知る「古殿地」という言葉。その頃からモヤモヤと気持ちは伊勢へと傾き、半年後に神宮の鳥居をくぐっていた。なんと清々しい森だろう。こんな凄い所があったのに、日本人として知らなかったとは・・・。次は遷宮後の新しいお宮を見るためにまた必ず来る、と自分と約束したのだった。まさか遷宮の一カ月後に行くことになるとは思わなかったけど。しかし、人、人、人の波と団体行動の不自由さで、下宮も内宮もなんだか慌ただしく参拝し、ゆっくりじっくり建物を見ている暇もなかった。以前のように清々しさや神々しさを感じる余裕がない。ああ、こんなはずではなかった・・・・・。とても残念だ。でも、両方の敷地に建物がある時に参拝できたのも貴重な経験だと思う。導かれて遷宮の年に神様のそばに行けたことに感謝である。きっとこのにぎわいは、かつてのお蔭参りのようなものなのだろう。心残りのまま神宮をあとにする。旅も終わりに近づいて来た。信楽を通り、バスの窓から比叡山をチラッと見て、京都タワーもチラッと見て伊丹空港へと。この旅で通過した県は、宮城、兵庫、岡山、鳥取、島根、広島、山口、福岡、大阪、奈良、三重、滋賀、京都。バスツアーの凄さを改めて感じた。団体旅行は自分には向かないかもと思いながら、長所と短所を理解するには良かったのかもしれない。出雲大社と伊勢神宮。思えば今年の元旦は明治神宮から始まり、皇居一般参賀で二重橋を渡った年だった。日本人でよかったと思う。蛇足・・・・・さださんは、11月2日に出雲大社平成の大遷宮奉納公演ということでコンサートをしていますが、実は、伊勢神宮式年遷宮に臨時出仕の一人として、10月1~2日に奉仕しています。白と赤の神主さんの衣装に身を包み、烏帽子のようなものをかぶった格好の写真が今月の会報の表紙でした。(笑)殿内の宝物もすべて新しくして納めたわけですが、その宝物が入った40kgくらいの辛櫃(からびつ)を担いで、しずしずと1kmくらい歩き、正殿の床下に運びいれるのが、1日目のまっさんのお役目だったそうです。2日目は、正宮の内院の庭燎を守る役目。汚れのない火を提灯にお預かりして、その火で杉の枯れ枝に火をつけて、決して火が消えないように3~4時間番をする。闇の中で庭燎の灯りだけで正殿が美しく見えたそうです。とても貴重な経験をしたようですね。で、明日はさださんのコンサートに行くので、そのような詳しい話を生で聴いてくることになるでしょう。楽しみです。

2013.11.12

コメント(0)

-

宮島から壇ノ浦へ

3日目(31日)。宮島への船に乗り、世界遺産の厳島神社へ。あまりにも有名な建物なので、写真や映像で見た通りで新鮮な驚きや感動がないのが残念である。きっと、あの霊峰弥山(みせん)に登れば瀬戸内海の美しさに感動するであろうに、なにしろ団体行動。宮島自体が神の島で、畏れ多いから陸地に神社を建てられず、海に建てたと何かで読んだ。しかし、陸地にはたくさんのお土産屋。神の島を感じるには、野生の鹿の存在くらいか。鹿がとても可愛い。奈良の鹿よりも小さく、なんとも愛らしい顔をしていておとなしい。大河ドラマ『平清盛』は適当にしか見てないし、『平家物語』も読んでいないので伝説はよくわからない。平清盛は好きになれないもんなあ。東北に住んでると、あちこちに源義経伝説があるので、そっち贔屓になってしまうためかも。とにかく、旗を持つバスガイドさんについて行くのが精一杯で、写真もゆっくり撮っていられない状態なのだ。そしてお土産屋さんで過ごす時間だけは長く設定してある旅行会社の陰謀の悲しさよ。広島県から山口県へとバスは走り、次はアーチ型の錦帯橋である。水がきれいで、とてものどかな所である。このアーチの橋を軽トラックで渡った3人の男が逮捕されたことがあったとか。バスは山陽自動車道を西へ西へと進み、とうとう下関市の壇ノ浦パーキングにたどり着いた。目の前に関門海峡と関門橋が。そして向こう側は福岡県。おお! こんな所まで来たのかと、ちょっとここで感動である。個人旅行ではここまで移動できない。唯一、ツアーの長所は遠くまで連れて行ってもらえることだね。ここがあの壇ノ浦の古戦場、そしてあの巌流島がむこうに・・・・・と思いながら関門橋を一瞬にして渡る。九州上陸である。門司港に着いたのが5時半頃だったろうか。ここから阪九フェリーに乗って、大阪の泉大津市まで船旅だ。一応、一等客室なのでテレビ、洗面台、ベッドの他にソファもあるまともな船室である。18時出発。ちょうど太陽が山に落ち、空が紫に染まって美しい時間帯だ。まもなく暗くなり、瀬戸内海の景色を眺めるということができない。楽天と巨人の試合は、テレビの電波の受信が悪くほとんど見ることができない。家にいても熟睡できない私が旅先でしっかり眠れるはずもなく、することがない今夜こそは眠るぞと早めにベッドに入った。しかししかし、船のエンジン音か何かしらないが、とにかくうるさい。微妙に揺れる様子は、地震のような感じがしないでもない。うつらうつらと、結局目を閉じたまま時間だけが過ぎていたように思う。

2013.11.10

コメント(0)

-

広島へ

浜田自動車道から広島自動車道へと進み、トンネルを抜けると突然飛び込んできたビル街。広島の街は大きいですね。夕陽が傾いて来て、そろそろ日没である。原爆ドーム、平和記念公園、資料館を見学する。何度もテレビで見ている場所である。積極的にここに来ようと思わなかったのは、35年前に長崎の原爆資料館を見て思うことがあったから。「70年は草木も生えぬ」と言われた破壊された土地が、ウソのように広島の街は繁栄している。広島城まで建っていた。エノラゲイから原子爆弾を落とした米国人が、テレビに出ていたことがある。彼は原爆投下を全く反省していなかった。今でもまだ正当化していた。エノラゲイには機長を含めて12人が乗っていたと公式発表されていたが、実はもう一人乗っていたことを、2009年に国連総会議長のデスコトさんという方が明らかにした。「13人目はカトリックの神父でした」と。各国大使クラスの人物や日本の外務省の官僚のいる前で語りはじめたという。デスコトさんはカトリックの幹部神父でもあり、原爆投下を止めることができなかったキリスト教の一員として申し訳なかった、と。原爆投下のボタンを押し、大量殺りくを行う乗員たちの迷いと葛藤を鎮めるために、神父は神の祝福を唱えたそうだ。日本に対しては神の怒りとして原爆を落とし、戦争の罪の意識を日本人に刷りこませたアメリカ。当時のアメリカから見れば、キリスト教国でない日本はやっつけるべき対象だったのでしょう。今でも米軍では、戦地に大変な数の従軍牧師がついて行くという。西欧の戦争は、いつの時代もずっと宗教戦争だ。二日目の夜は、グランドプリンスホテル広島の17階のダブルベッドの部屋に一人である。(*^_^*)22階のレストランからの夜景の美しかったこと。翌朝23階のレストランは、瀬戸内海に浮かぶ島から昇る朝日の輝きが満ちあふれました。海のそばに建つ、とても眺めのいいホテルでした。

2013.11.09

コメント(0)

-

謎だらけの出雲大社にて

2日目のつづき。4日間の旅行はいい天気に恵まれたと先日書いたが、パラパラとだけ雨が落ちて来たことがあった。旅館を出た朝8時の天気も晴れで、今日もいい日になりそうだと思っていたところ、宍道湖辺りまで来ると、バスのフロントガラスに雨粒が・・・。空は雲で覆われ、時雨てくるのかと思っていたら、歴史資料館に着いた頃は青空が見えてきた。「出雲」という文字の通り、予報で「晴れ」と発表されても、すぐに雲が出て来る土地だった。ガイドさんによると、「弁当を忘れても傘を忘れるな」と言われる土地だとか。なるほど。でもその後は日が射し、旅行日和となった。パワースポットでご利益を得ようとか、縁結びをお願いするために出雲大社へ行ったわけではない。ご神体であるオオクニヌシノミコトが、参拝者の方を向いていない、他の神社とは違うことが気になっていたからである。出雲大社は建物の右寄りに階段があり、本殿の平面図を見ると、中は部屋のようになっていて一番奥右側に、西を向いて「大国主命御神座」がある。そして不思議なことに、その前に「御客座五神」という5人の神様が、参拝する私たちの方角(南)を向いているだ。この神たちは『古事記』神話の最初に出てくる天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、高御産巣日神(たかみむすびのかみ)、神産巣日神(かみむすびのかみ)、宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびしこじのかみ)、天之常立神(あめのとこたちのかみ)。なぜここに祀ってあるのだろう? まるでオオクニヌシを監視しているかのように。つまり、私たちはこの五神に向かって頭を下げていることになる。オオクニヌシは横向きなのだから。どうもヘンですよね。オオクニヌシに参拝してるつもりが、実はそうではないってことが。参拝者のみなさんは、そのことを知っているのだろうか。なぜこのような祀り方をしているのか。2000年に太い柱が発見されたことで、出雲大社がかつて本当に高い建物であったことが証明されたわけで、なぜこれほど高い社を建てなければならなかったのか、説明がどこにもない。建てたのはヤマト系(天皇系)であるから、やはり、すみやかに国を譲られたわけではなく、奪ったのだと思う。奪った側は、オオクニヌシの力を恐れ、タタラれることがないように鎮魂の場を造らねばならなかったのだろう。出雲大社と言えば大きなしめ縄。このしめ縄の張り方も他の神社と全く反対向きになっている。ふつう社殿自体から見て左、私たちが社殿に向かって右を上位としているが、ここは逆である。一般の神社のしめ縄は、私たちから見て右が太くなっているのに、出雲大社だけは違う。参拝の仕方も、ここでは「二礼四拍手一拝」と柏手を4回うたねばならない。「四」は「死」に通じ縁起が悪いと思うのだが、オオクニヌシは「死の世界」の神だから?そういう説明はどの本にも載っていない。駐車場のバスに戻る時、出雲大社の神官である出雲国造(いずもこくそう)と呼ばれる家の門の前を通った。この家系は天皇家に次ぐ名家とも言われるほどだとか。アマテラスの次男の子孫らしい。ヤマト系が、オオクニヌシをずっと監視してきたということなのだろうか。だから、無邪気にご利益を期待する気にはなれない。昔、昔、いったいどんな事があったのだろう。この土地から何かまた新たな発見があることを期待している。結局、何もわからなかったなぁ。「御朱印帳」もここでは発行していない。「御朱印」は300円でいただけるけど。10畳ほどもある大きな日の丸の旗が、空高く揺れているのがとても印象的な出雲大社だった。

2013.11.08

コメント(0)

-

神話の謎 出雲大社へ

2日目(30日)。玉造温泉より出雲大社へ向かう。以前から出雲の謎がずっと気になっていた。でも山陰は遠い。遠いのでなかなか決断がつかずにいた。『古事記』を読み出雲へ行きたいという気持ちが強くなり、旅行のチラシに飛びついたのが6月だった。バスは田んぼの中を行く。家が一軒ずつ離れて点在する。その家の敷地の門のそばに、お墓が作られているのが目に入った。するとガイドさんが、「この辺りは、何故かお墓が敷地内にあるんですね。風が強いので垣根が高くめぐらされています。火事になって燃え移らないように、すぐ隣には家を建てないのが原則のようです」との説明あり。やがて『古代出雲歴史博物館』に到着。2000年(平成12年)に境内から出土した、出雲大社本殿の本物の巨大柱(宇豆柱)を見る。これが出土したことによって、かつて48mもの高さの大社だったことが証明されたわけだ。古代は96mもあったとも伝えられているらしい。そして、1983年(昭和58年)に荒神谷から出土した358本もの銅剣の展示に圧倒される。神話の域から出なかった出雲の大きな勢力が、実在したと証明されたのでしょう。銅鐸も美しかった。ところで銅鐸って何なんでしょうね? 何に使われたのか?いよいよ出雲大社ですが、なにしろバスツアー。正門を通り過ぎ駐車場へと運ばれてしまった。よって、大きな鳥居もくぐらず、松並木の参道を歩くこともなく、いきなり人混みの中へ。団体行動の悲しさよ。(泣)何度も何度も迷子にならないようにと注意を受けて、ガイドさんの旗を見ながら前の人について行くのみ。で、集合写真なんか撮られちゃって、これが1100円もする。高いと思ったけど、まあいいかと買うことに。受け取ってみたら、人の写っていない出雲大社の写真がもう1枚入っていたので良かったかな。なにしろ迷子になるほどの人で、まともに写真も取れない状況だったから。大きなしめ縄のある神楽殿の中で神主さんたちと共に参拝。舞いを見て、お守りもいただく。人、人、人の中で靴をはいてるうちに、ホントにみんなの姿を見失っちゃって・・・・・迷子になりかけた。(笑)それから、一般人が入れないという警備の方がいる門から、ちょっとだけ中に入って御本殿に向かって参拝することができた。オオクニヌシが西の方を向いているので、西側の垣根の方からも手を合わす。オオクニヌシは、なぜか参拝者にそっぽを向いている。ここ数年、私が出雲大社へ行ってみたいと思っていたのは、この大きな謎のせいだ。「あの世」の方角を向いているのはなぜ?国譲りの時の談判で方角も決めていたのか、それともアマテラスの子孫がわざとそちらの方角に向かせたのか?穏便に国を譲ったとは思えない。出雲族の王ですもの。なんらかの戦いがあって、しかたなく譲ったのか、あるいは殺されたのか。その怨念を鎮めるために、とてつもなく大きな社を造って祀ったのではないかと思うのだ。だから私はここで手を合わせて何かをお願いできなかった。「縁結び」は、私と出雲大社に縁があったので、ここまで来れたのだと解釈しておこう。本殿の東西に「十九社」という長い建物がある。19の扉がついていて神在月に全国から訪れる神々の宿舎だとか。てっきりここの中で会議をするのかと思ったら宿舎だった。しかも、ここでやっと自分の間違いに気付いた。10月は神在月だから今月神様がここに来てたんだ、と思っていたのに、それは旧暦のことで来月11月だった。(恥)団体旅行なので、お土産屋さんの2階で食事をして、下でお土産を買うのが精いっぱい。時間に追われる旅の悲しさよ。ああ・・・じっくりゆっくり全体を見ることができなかった。(泣)お土産屋さんが立ち並ぶ街並みも見ることなく、バスは稲佐の浜を通り石見銀山へと向かった。世界遺産に登録されたという石見銀山大森地区の町並みを1時間歩くのみで、銀山の坑道などは見ることはできなかった。バスは山の中を通り、浜田自動車道から広島へと向かう。蛇足ですが、3日後の11月2日に、さださんがここ出雲大社でコンサートをしたのである。私がこの旅行に申し込んだ後に、このコンサートのことを知り、泣く。あの時もそうだった。2010年、奈良の東大寺へ行った一週間後に、さださんは大仏さんの前でコンサートをやったのだ。どちらもそうと知っていたら、そっちの方に申し込んだのに・・・・・。なんというタイミングの悪さよ。でも、来週13日(水)、こっちでコンサートあるから会えるので泣かないでおこう。

2013.11.07

コメント(0)

-

山陰への旅 足立美術館へ

3ケ月近くブログをさぼっていました。元気でしたが、書く気力をすっかり失っておりました。先週10月29日~11月1日まで旅行をしてきました。ツアーに参加したので「一人旅」とは言えないのかもしれないけど、初めて一人で申し込んで伊丹空港集合でした。『伊勢神宮と出雲大社 遷宮の年に両方を参拝する4日間』という阪急交通社の企画です。先々週の台風27号・28号が二つ来てた頃から、もしや飛行機が飛ばず中止になるのではないかと心配していたのですが、先週4日間は大変いいお天気に恵まれました。1日目(29日)、あの津波に襲われた仙台空港から大阪伊丹空港へ着いたのが11時半。各地から来た方々と合流、総勢25名。12時、バスは島根県の「足立美術館」へと向かいます。バスの通路を挟んで、向こう側に一人で座っている綺麗な方がいます。多分私と同じ一人での参加者でしょう。添乗員さんからは、25名がどこから集まった人たちなのか説明が全くないです。バスガイドさんは65歳くらいの大阪のおばちゃん。休みなくしゃべり続けます。(バスガイドさんに年齢制限はないのでしょうか? それとも実年齢はもっと若い方?)ガイドさんの説明に慣れていないものだから、少し静かにしてよ、と言いたくなるくらいやかましい。(笑)中国自動車道を西へ西へと進む。田んぼと山だけの景色なので楽しむほどでないから、本を取り出して読むのですが、ガイドさんの声に負けてしまう。見学よりも移動時間がとても長い旅なので、3冊も持参して読破できるのではないかと思ったのですが、甘かった。兵庫から岡山、鳥取、島根へと進みます。快晴です。岡山からゴツゴツとした山肌の大山(だいせん)が見えます。さだまさしの歌に登場する大山。これがあの大山ですか。米子まで来ると、確かに富士山に似てますねぇ。伯耆富士。3時、「足立美術館」に到着。 田んぼの中に立派な美術館。知人がここに行った時、「こんな凄いものを造るには、相当悪い事をしたんだな」と大声で言ったら、警備員が慌てて飛んで来て、静かにして下さいと注意されたとか。(笑)そういうことを聞いてたものだから、私もそういう目で見てしまいました。(笑)個人の入場料は2200円もします。(団体1800円)庭を見ながらの喫茶店のコーヒー代は1000円ですって。横山大観の絵を主に展示している所です。庭はさすがに美しかったですけど。バスに乗り込む前に、隣の席に座っていた美人さんに「一人ですか?」と声をかけられました。私よりも若いその方は、私以上に心細かったようです。そこで意気投合して、最後まで一緒に行動することになるのでした。最初の宿泊地は玉造温泉。やわらかいお湯に癒されました。

2013.11.04

コメント(3)

-

古典 『源氏物語』 を読み終える

『源氏物語』を読み終えました。最後54帖「夢浮橋」の、あっけない幕切れに唖然としてしまいました。なんという中途半端な終わり方をするのでしょう!どんな結末を迎えるのかと楽しみに読んでいたら、唐突に終わってしまうのですから。それにしても、スケールの大きいすごい小説です。紫式部というハイレベルの教養の持ち主が創り上げた最高傑作。千年前の30代の女性が書いたと思うと、あらためて驚いてしまいます。登場人が非常に多く、書かれた和歌の数は795首もあります。登場人物はみな複雑な心理や社会的背景を抱えていて、恋愛事件に満ちあふれています。複雑な内容のため、神経を集中して読まないと読み落としてしまうほどです。一帖読むごとに、あらすじをまとめた本を参考にしながら、読み落としや解釈の間違いがないかを確認して読み進めました。源氏亡き後の、45帖「橋姫」から54帖「夢浮橋」までの通称「宇治十帖」が一番面白いと思いました。光源氏の物語の方は雅で風景も表現も美しいのですが、次世代の貴公子たちの物語である宇治十帖になるとガラっと変わって来ます。この小説の主役は光源氏ではなく、多くの女性たちではないでしょうか。そんな気がしました。紫式部は、容姿も財力も権力も優しさも持ち合わせている光源氏という男性をつくりあげましたが、そんなすべてを持っている理想的な男性と関わった女性たちは、誰も幸せになっていないのです。光源氏がいつ死んだのかも書いていません。「雲隠」という題名だけで文章がない。読者は想像するしかなく、この物語が突然終わるのも、すべて紫式部の緻密な計算なのでしょう。人の心は千年前もさほど変わらないものなのですね。千年間読み継がれてきた理由がわかったような気がしました。私たちの祖先が残した最高の文化遺産を読むことができて、幸せであります。

2013.08.18

コメント(2)

-

『終戦のエンペラー』を観る

アメリカが日本をどう描いているのかが気になって見に行った。数年前ある雑誌で、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)のお孫さんである小泉凡さん(島根県立大学短期大学教授)が、自分の名前の由来について書いてあるものを読んだことがあった。小泉八雲の長男である一雄さんは、交流のあった敬愛するボナー・フェラーズにあやかって、息子に「凡(ぼん)」と名付けたということが書いてあり、その時は「へぇ~、変わった名前をつけたものだな」と思ったが、ボナー・フェラーズの名前はすっかり忘れてしまっていた。この映画の主人公は天皇でもマッカーサーでもなく、このボナー・フェラーズという親日的な准将の物語だった。フェラーズ准将はマッカーサーの軍事秘書官で、特命を受け極秘調査をすることになる。 フェラーズ准将: マシュー・フォックス マッカーサー元帥: トミー・リー・ジョーンズ 昭和天皇: 片岡孝太郎 東條英機: 火野正平 近衛文麿: 中村雅俊 木戸幸一: 伊武雅刀 関屋貞三郎: 夏八木勲 鹿島大将: 西田敏行 鹿島の妻: 桃井かおり アヤ: 初音映莉子 通訳の高橋: 羽田昌義公開されたばかりなので、詳しい映画の内容は書かない。終戦前後の日本側の出来事は、本でだいたい知っていたことが忠実に描かれていたと思う。アメリカ側の偏見で、日本が不自然な描かれ方をしているのではないかと思っていたが、史実とフィクションを上手く織り交ぜた、とても自然な作品に仕上がっていた。私にとっては宣伝文句のような新たな驚くべき真実は特になかったが、まだ終戦当時の事を知らない若い人たちには、フィクションとノンフィクションを見極めて見てほしいと思う。帰宅後にパンフレットを読んでみると、原作は日本人で、映画をプロデュースしたのも奈良崎陽子さんという方だった。『ラストサムライ』など多くの映画を手掛けていて、この方の祖父である関屋貞八郎さんは天皇を補佐している宮内次官だったという史実があった。その方の役を、今年亡くなった夏八木勲さんが演じている。なるほど、天皇の側近のお孫さんが企画した映画でしたか。奈良崎さんは脚本を、日本の高校で教壇に立ったことのあるイギリス人のデヴィッド・クラスに依頼し、もう一人の脚本はブラジル出身のヴァラ・ブラシが書いている。(二人で書いている)監督もイギリス人のピーター・ウェーバーに依頼した。音楽の担当者もイギリス出身で、美術、衣装、編集の各担当はニュージーランド出身者である。主役のボナー・フェラーズ役のマシュー・フォックスと、マッカーサー役のトミー・リー・ジョーンズの2人がアメリカ出身。ハリウッド映画は、日米双方をイギリス人という客観的な目で描いていた。イギリスにはロイヤルファミリーというものがあるので、日本人の感覚が理解できるのだろう。ボナー・フェラーズという方がいたことは、日本にとって本当に幸いであった。ほんのちょい役だったが、桃井かおりが凝縮した日本の味を出していたし、西田敏行さんの英語も自然で良かった。アヤ役の初音映莉子の涼しげな顔が、昔の日本女性という雰囲気を醸し出していて適役であったし、出演者全員に違和感がなく、配役が上手いと思った。一つだけ気になったことは、エンディングロールで流れた歌が、日本語訳で字幕で映し出された中に、「野望」という言葉があった。まるで野望に敗れた日本というニュアンスだったが、日本は野望の戦争をしたわけではない。日本を追い詰め、戦争に引きずり込んだのは、間違いなくアメリカの野望だった。それは先日読んだ、GHQのメンバーとして戦後処理に参加したヘレン・ミアーズの『アメリカの鏡・日本』にも「私たちの戦争目的は、日本を征服することだった。戦前、戦中を通じて日本の本土を占領することが私たちの目的だったのだ」とちゃんと書いてある。そして日本はアメリカに解体されてしまったのだ。

2013.07.30

コメント(2)

-

ペンネーム

英国の新王子は「ジョージ・アレクサンダー・ルイ」と決まったそうですね。ウィリアム王子とうちの息子は同じ歳なので、うちの孫も同じ年に生まれたらいいなと勝手に思っていたのですが、まだその兆候はなさそうだ。じょーじ君、るい君という呼び名の日本の赤ちゃんたちも増えそうな気がする。それにしてもウィリアム王子の髪の毛の少なさよ。(失礼)先月、書店の棚を眺めていると、「帚木蓬生」という作家の名前が目に入った。「ははきぎほうせい」? へぇ~、「ははきぎ」という名字ってあるんだな、と軽く思った。私が「ははきぎ」と読めたのは、『源氏物語』の2帖の巻名が「帚木」だったからである。ちょっと読めないもんね。そして今月、別の書店の文庫棚でまた「帚木蓬生」が目に入った。「よもぎう」? 「ほうせい」としているが、「よもぎう」だ!『源氏物語』15帖の「蓬生」の巻名じゃないですか!そうか『源氏物語』からペンネームを作ったのか、なるほど。(ちなみに現在39帖の「夕霧」を読んでるところ)この方は、東京大学文学部仏文科卒後、TBSに勤務。2年で退職し、九州大学医学部を経て精神科医となり、その傍ら執筆活動もしているという作家でした。存じ上げなかった。Wikipediaによると、本名も変わっていて、森山 成木彡木(もりやま なりあきら)彬とよく間違えられるが、杉の横にもう一つ木を書く木彡木が本当の字だとか。先日、直木賞を受賞した桜木紫乃さんも本名ではなさそうな気がする。美しいペンネームですね。(本名だったらごめんなさい)漫画家の萩尾望都(はぎおもと)さんは、てっきりペンネームかと思っていたが、先日、本名だったと知り驚いた。団塊の世代にしては、素敵な名前をつけてもらったのね。私も昔むかし中学生の時、自分のペンネームを考えたことがあるのだ。誰にも内緒で公開したことがないけど。ノートに詩を書いて、ペンネームもそばに書き添えていた。ある時、そのペンネームと同じ名前の人がテレビに出てきたので驚いたわ。私のペンネームも「小林麻美(こばやしあさみ)」。CMやドラマや歌手としてテレビに出て来たので、私は自分のペンネームを泣く泣く封印した。それから別の名は考えてことがない。このブログを書きながらWikipediaを見てみたら、小林麻美さんは芸能事務所田辺エージェンシーの社長の田邊昭知と結婚していたことを知り、また驚いたのであった。

2013.07.25

コメント(0)

-

たのもしい

迷惑な困った隣人たちの国が、だんだん傾きつつあるようですね。外務審議官だった斎木昭隆さんが、6月に外務事務次官に起用されましたが、この方がこんな発言をしていたことを知りました。昨年11月6日、アジア欧州会議(ASEM)首脳会議の時に、中国の外相に対して、「我が国の戦後の平和国家のあり方を否定し、名誉を傷つけ悪意に満ちた発言は受け入れ難い。中国は自国に同調する国はどこにもないことを認識するべきだ」と言ってのけたそうです。昨年ですから野田さんと一緒に行った時です。野田さんが退席した後に言ったらしいのですが、中国は反論できなかったとか。なんだか嬉しくなりました。日本人でハッキリここまで言える外交官がいたことに、安心しました。頼もしいです。その後、わざわざ中国にすり寄って行った国があるのですから、苦笑します。反日の国から、日本は距離を置いたほうがいいと思います。近づくとロクなことがないことは、千年以上昔から経験していることではないですか。

2013.07.18

コメント(0)

全1136件 (1136件中 1-50件目)